Romeo schnarcht lautstark vor sich hin, im Arm einen Kuschelhund, neben der Liege eine Gitarre. Auf der anderen Seite der Bühne büselt Julia in einem schmalen Himmelbett. Über sich ein großes Anarchismus-A im Kreis, neben dem Bett Pizzakarton, Playboy-Heft, eine Ananas und noch viel Zeug.

Ganz schön lange – bis sich die letzten Zuschauer:innen auf ihre Plätze begeben haben und noch ein bisschen länger – müssen Julia Edtmeier (Julia) und Stefan Lasko (Romeo) in diesen Positionen verharren. Bevor sie ihr schauspielerisches Spektakel in einer sehr, sehr, sehr freien Version von Kaja Dymnicki und Alexander Pschill (die auch Regie führten und sie noch für die üppige Bühne sowie die bunten Kostüme zuständig ist) nach dem berühmten Shakespeare’schem Liebesdrama, starten können.

Die Story ist hier so ziemlich anders. Die beiden sind schon deutlich überwuzelt, so um die 40, leben noch immer in ihren elterlichen, hier gar nicht zerstrittenen, Häusern – Hotel Mama, Beate Montague (Alexander Jagsch) und Hotel Papa, Renato Capulet (Doris Hindinger). Die wollen ihre Kinder schon längst aus dem Haus haben. Die beiden aber wollen nicht nur dieses bequeme, versorgte Leben nicht aufgeben, sie mögen auch einander so gar nicht. Hätten sie mehr Energie, würden sie sich vielleicht sogar aktiv hassen.

So weit die Ausgangsgeschichte dieser Volkstheater-produktion, die derzeit bis 26. Mai durch die Bezirke tourt und fast jeden Abend in einer anderen Volkshochschule über die Bühne geht – und gemeinsam mit dem „Bronski und Grünberg“-Theater entwickelt wurde. Beim Besuch in der „PAHO“ (Per-Albin-Hansson-Siedlung in Wien-Favoriten) sorgte dieses nicht ganz zweistündige flotte, abwechslungsreiche, schräge Schauspiel für viele Lacher auch beim durchwegs älteren Stammpublikum des Tour-Theaters.

Von der weiteren Entwicklung der Story sei gar nicht allzu viel verraten, so manch überraschende Wendung wäre doch schade vorweg gespoilert zu werden.

Preisgegeben werden kann sehr wohl, dass sich zu den Genannten noch als fünfte Akteurin auf der Bühne Agnes Hausmann gesellt, die wandlungsfähig sowohl in die Rollen von Romeos Kumpel Mercutio als auch die des kiffenden, dealenden Pater Lorzeno schlüpft und obendrein den diktatorischen, faschistoiden Fürsten gibt. Letzteres gibt Anlass für eine hin und wieder angesprochene zweite Ebene dieser Inszenierung – das Spiel um Demokratie und deren Gefährdung. Ebenso spricht vor allem die widerständige, aufmüpfige, Konventionen brechende Julia Macho-Verhalten an, auch wenn sie feststellt, dass sich das alles im Mittelalter abspielt.

Eine rosa Wand, ein großes Guckloch auf eine graue Hausfassade, zwei Schauspielerinnen auf der Bühne, der jeweiligen, immer wechselnden, stets in einem anderen Wiener Bezirk. Das Volkstheater tourt seit Kurzem – bis Mitte Jänner 2025 – mit einem Stück über Pflege älterer/alter Menschen durch die Bezirke. Für viele im Publikum ein recht nahes Thema

In Christina Ketterings „Schwarze Schwäne“ ((Begriff für sehr selten vorkommende Ereignisse) liegen sich die beiden Töchter ihrer älteren, pflegebedürftigen Mutter in Worten in den Haaren. Bei einem Besuch in der mütterlichen Wohnung stellen sie fest: Acht Wochen nicht gelüftet, genauso lange war die alte Frau nicht aus dem Haus. Vermeidet, wenn sie einmal rausgeht die Zusammenkünfte der Bewohner:innen des Baus in einem Kiosk. So gehe das nicht weiter. Was tun mit der Mutter.

Es gäbe auch feine Pflegeheime, so die Ältere. Auf keinen Fall, so die Jüngere. Beide begutachten ein Heim. Und dann ist auch der Älteren klar: So sicher nicht. Aber was dann? In ihrer eigenen Wohnung könne die Mutter – unbetreut – auch nicht bleiben.

Die Jüngere, Mutter zweier Kinder, baut in der eigenen Wohnung um. Sichtbar gemacht durch einen aufgehängten rosa Vorhang.

Doch die Mutter redet mit der Tochter nicht. Und ist auch sonst offenbar nicht ganz „pflegeleicht“. Zunehmend zeigt sich Merle Wasmuth, die diese jüngere der beiden Frauen spielt, genervt. Zuckt mitunter aus. Hilfe von ihrer Schwester – Elisa Seydel

– kommt null. Nada. Nichts.

Die taucht erst, und das recht häufig auf, als – auf ihr Anraten – Roboter Rosie (Fabia Matuschek) einzieht. Deren Dienste erfreuen die Mutter, sie wird sogar gesprächig… – hören wir aus den Gesprächen der beiden Schwestern. Die Mutter? Die taucht als Figur gar nicht auf. Das ist nicht nur eine Frage der Inszenierung (Regie: Anne Bader, die auch für die Bühne verantwortlich zeichnet), sondern schon des Stücktextes (Christina Kettering).

Eine spannende bewusste Entscheidung, die gleichzeitig ein Grunddilemma transportiert: Wie bei Kindern und Jugendlichen ist es bei Älteren, aber auch bei Menschen mit Behinderung recht häufig so, dass über sie entschieden, geredet und so weiter wird, ohne diese selber zu fragen oder miteinzubeziehen.

Roboter Rosie – knall-pinker Hosenanzug (Kostüme: Nina Kroschinske) – hat bei der Autorin keinen Text. Wie die Mutter kommt die humanoide Roboterin dort auch nur über die Gespräche der beiden Schwestern vor. Die Regisseurin fand offenbar, zwei Abwesende seine bei zwei Spielerinnen vielleicht zu viel. Und so spielt Rosie eine dritte, eigenständige Rolle – samt Text. Womit auch die sich anbahnende Beziehung der älteren Schwester – die beiden Menschen haben im Gegensatz zur Maschine keine Namen! – zu Rosie auch mehr Drive kriegt; samt komplizierten emotionalen Folgen. Und einem heftigen Ende. Das hier sicher nicht verraten sei.

wenn-der-roboter-zum-pflegefall-wird <- noch im Kiknder-KURIER

Dafür, dass diese Theaterversion von „Der kleine Prinz“ durch Wiens Bezirke tourt und damit stets woanders gespielt wird, ist das Bühnenbild (Patrick Loibl, Studio Kudlich) ganz schön aufwendig. Zwischen zwei großen Vulkanen im Pappmaschee-Style und einer Riesenpflanze, die an eine Titanwurz mit einer aufrechten, länglichen Blüte in der Mitte erinnert, taucht er auf, der Reisende von Planet zu Planet, besser bekannt als die Hauptfigur des so weltweit erfolgreichen Buches von Antoine de Saint-Exupéry. Laut Wikipedia ist das 1943 erstmals veröffentlichte Buch in den vergangenen 80 Jahren in 505 Sprachen und Dialekte übersetzt worden, öfter erfolgte dies nur bei den heiligen Schriften des Christentums und des Islam, also der Bibel und dem Koran.

Die Volkstheater-Tourfassung lässt die berühmte Rahmenhandlung vom in der Wüste abgestürzten Piloten (dem Autor selbst) ebenso weg wie die Geschichte mit den Zeichnungen – wo Erwachsene statt eines Elefanten in einer Riesenschlange nur einen Hut sehen. Dass Erwachsene irgendwie seltsame Leute sind, wird hier als voraufgenommene Stimme eines Kindes (Jamo Bauer) eingespielt, auch wenn das weder im Internet noch in der Medieninformation steht und im Programmfolder kryptisch versteckt ist (mit besonderem Dank an…).

Und natürlich gehen sich in knapp mehr als einer Stunde für Fabian Reichenbach als irgendwie schüchtern und doch neugierigem „kleinen Prinzen“ nicht die Besuche bei allen vom Autor beschriebenen Planeten aus. In alle anderen Rollen schlüpft Hardy Emilian Jürgens – so wie sein Bühnenkollege Schauspiel-Studierender (Universität für Musik und darstellende Kunst Graz -KUG). Ganz schön viel Stress zwischen Bühnenhintergrund und dahinter verschobener Puppenbühne in der Urania wo KiJuKU die Aufführung gesehen hat, sich immer wieder in doch recht aufwendige Kostüme (Vanessa Sampaio Borgmann) zu begeben: Als König, der sich über den nun einzigen Untertanen freut. Als Eitler mit Riesen-Papierschiff auf dem Kopf fordert er mehr und mehr Bewunderung ein. Wenn er den traurigen Alkoholiker spielt, der stets vergessen will und immer wieder umkippt, fordern Kinder den kleinen Prinzen auf, dem Trinker doch zu helfen. Großes Gelächter gab’s als der Reiche, der Millionen von Sternen zählt, weil er sie besitzt, so nicht und nicht auf die Frage des Besuchers eingehen will, wofür dieser Besitz denn nun gut sei. Einfach reich sein, das genügt ihm.

Weshalb Jürgens im Plüsch-Fuchs-Kostüm aus einem Riesen-Ei schlüpft, erschließt sich nicht wirklich. „Weil’s lustig ist und auf der Bühne ist alles möglich“, bekam Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… auf die Nachfrage nach der Vorstellung von Dramaturgin Lisa Kerlin zur Antwort.

Beeindruckt zeigten sich die jungen Besucher:innen, von denen vielen das letzte Viertel zu lang zu werden schien, von den immer wieder eingebauten Lichtspielen mit Lampen und der großen Disco-Kugel, die sozusagen einen Sternenhimmel erzeugten. Und ein großes „Oha“ war zu hören, als der erste Nieser des kleinen Prinzen von einer kleinen Flamme begleitet war – sozusagen ein Hatschi-Drachen.

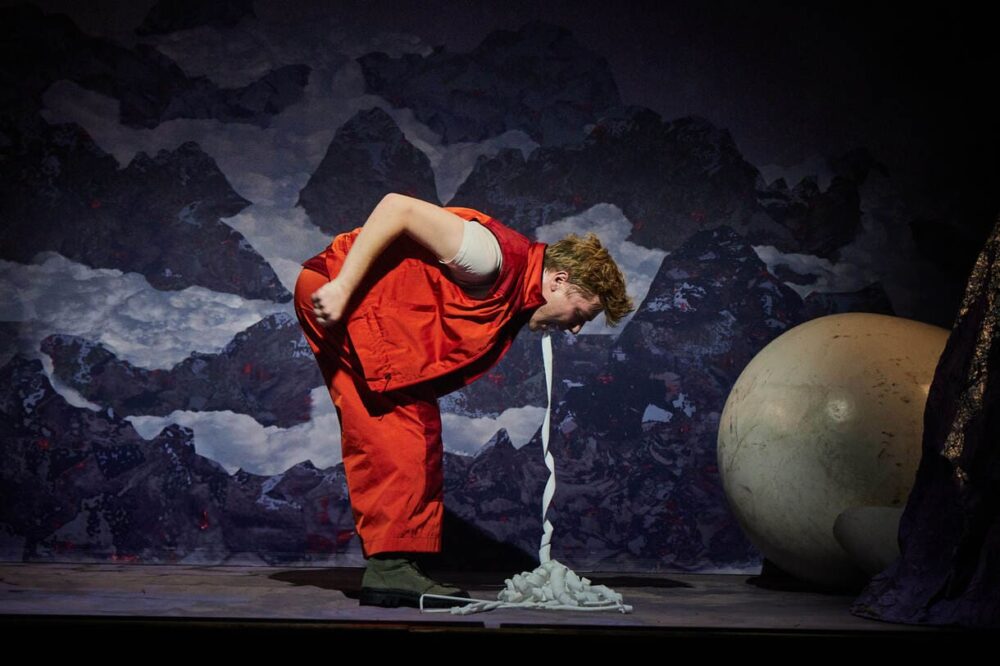

Spannend auch, dass die Schlange in der Wüste nur als Spiel des kleinen Prinzen mit einer Taschenlampe – und einer Stimme aus dem Off funktionierte. Dass er DIE zentralen Sätze, die sich von der ganzen Geschichte längst verselbstständigt haben am Ende einer langen Schnur, die er rauskotzt, scheinbar aus dem Mund zieht – sollte wahrscheinlich auch lustig wirken; relativiert aber möglicherweise die bedeutungsschwangeren Weisheiten „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“

Frankenstein, vielmehr das von ihm geschaffenen Monster, das viel zu oft unter dem Namen seines Schöpfers durch Erzählungen geistert, als Live-Hörspiel mit (sehr) lauter Musik tourt derzeit durch Wien. Bis 8. November 2023 lädt das Volkstheater in den Bezirken in Volkshochschulen, Häuser der Begegnung und andere Veranstaltungsorte quer über Wien verstreut. Und diese Version von „Frankenstein“ verdient sich definitiv viel mehr, vor allem jüngere, Zuschauer:innen als Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… in der Floridsdorfer Angerer Straße erlebt hat. Wo übrigens das Publikum – viele trotz anfänglicher Skepsis – am Ende begeistert applaudierten und „Bravo“ rief.

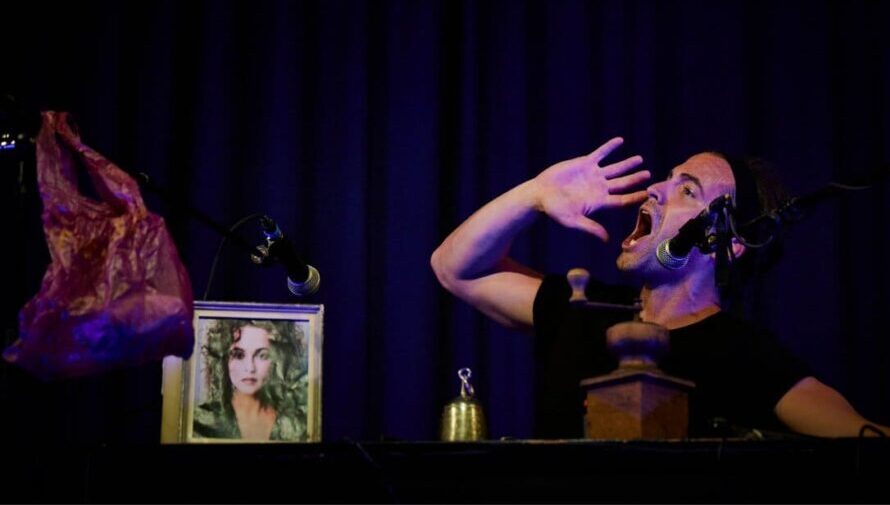

Sören Kneidl, der auch Regie führte, betritt die Bühne, testet die Mikros – was aus den Publikumsreihen mit „lauter“ beantwortet wird. Und ihm den Gag ermöglicht, das habe er noch nie bei dieser Produktion gehört. Aus einem Köfferchen packt er eine uralte Kaffeemühle, eine Glocke und so manch andere Utensilien aus, die er im Laufe der folgenden rund 1 ½ Stunden verwenden wird, um diverse atmosphärische Geräusche zu erzeugen, eine große Holzklappe wird etwa zur quietschenden Tür…

Zwei Musiker in Kapuzen-Sweaters betreten wie Heavy-Metal-Musiker die Bühne; Lukas Böck fädelt sich hinter die Teile des mächtigen Schlagzeugs ein und Gadermaier platziert sich hinter der mit Strom versorgten Bass-Gitarre bzw. oberhalb einiger Fußtaster für Loopstation und Verzerrer.

Apropos Strom – der spielt in der Erzählung eine nicht unwichtige Rolle, um das aus menschlichen Leichenteilen zusammengeflickte Monster zum Leben zu erwecken. Die Autorin hatte Anleihe genommen bei Berichten darüber, dass der Physiker Luigi Galvani mittels Stromstoßes den Schenkel eines toten Frosches in Bewegung versetzen konnte.

Im Wesentlichen hält sich die Erzählung an das (übersetzte) Original von Mary Shelleys zunächst als Briefroman veröffentlichtes Buch. Victor Frankenstein, „der moderne Prometheus“ (antiker griechischer Mythos, nachdem Prometheus aus Lehm die Menschen schuf) wie es als Untertitel bei Shelley heißt, bastelt also seinen neuen Menschen. Henry, ein Freund, ist skeptisch.

Wie auch immer Frankenstein wird von einem Schiff in der Arktis, das ein abenteuerlicher Kapitän, der durchs ewige Eis zum Nordpol will, halbtot geborgen. Und erzählt die Geschichte seiner Erfindung. In der Ferne wird das aus dem Labor entkommene Monster, das schon getötet hat, gesichtet…

Während Frankenstein davor warnt, will der Kapitän es fangen lassen, um damit noch viel berühmter als mit der Expedition zu werden. Tour durch die Welt mit Ausstellung des gefangenen Monsters – mit einer Art „Des Kaisers neue Kleider“-Moment am Ende der mitreißenden Erzählung mit ebensolcher Musik.

Die gesprochenen Erzählpassagen mit Hilfe der stets live erzeugten Geräusche lässt die Geschichte - wenngleich sie in Grundzügen bekannt ist – mitunter mit dem einen oder anderen Schauer erleben; verstärkt durch die Untermalung der Musiker, die in manchen Passagen sozusagen die gefühlsintensive Fortsetzung der angeteaserten Erzählung spielen.

Und dennoch bietet der „Frankenstein“-Abend noch mehr als die Grusel-Geschichte. Zum einen ist es der mehrfach wiederholte Satz, dass nur jene, die den einen oder anderen Schritt zu weit gehen, di Menschheit weiterbringen als jene, die zurückgehen. Und zum anderen ist es die fast rührende Szene, in der das Monster, das Sprechen gelernt hat, seinen Schöpfer bittet, ihm eine Gefährtin zu erschaffen. „Ich war gütig und gut. Nur das Elend ließ mich böse werden. […] Ich bin bösartig, weil ich unglücklich bin.“…

Beides Fragen, die unabhängig von dem fiktiven Roman, der hier auf völlig neuartige Weise sozusagen lebendig wird, immer und überall aktuell sind.

Unter den Bäumen hier im oberen Teil des Hyblerparks gleich bei der U3-Station Zippererstraße liegen die Matten aus quadratischen Steck-Teilen, daneben stehen Kisten mit den Zutaten für Experimente und Spiele. Auf Plakatständern steht, was an welchem Platz im Angebot ist. Bei einer Station sitzen die Kinder im Kreis und greifen in Kübel mit Erde. Hier basteln sie Blumenbälle mit Lena. Bei Nour können sie wählen, ob sie tüfteln wollen, was in welchen Gegenständen drinnen steckt – Metall, Papier, Kunststoff usw. oder ob sie „einkaufen“ spielen.

Bei Letzteren liegen Kärtchen mit Brot, Gebäck, Obst, Gemüse, Süßigkeiten und vielen anderen Dingen des täglichen Bedarfs in der Mitte. Marija, Hewin, Nevin, Nadine, Heda, Heman, Carolina, Matea, Fouad, Mosavi und noch viele andere haben hier schon jeweils fünf Kärtchen ausgewählt. Kriterium für den „Einkauf für ein Picknick“: Möglichst wenig Verpackung und damit Müll soll mitgebracht werden. Beim Besprechen in der Runde wird thematisiert, welche Verpackungsmaterialien wie laaaaange brauchen, bis sie sich aufgelöst haben.

Während die natürlichen Bananenschalen schon nach zwei Jahren zersetzt sind, kugeln die Plastikfolien, in die Gurken, die ja ohnehin eine Schale haben, gut 120 Jahre irgendwo auf der Welt herum. Das Aluminium de Getränkedose hat sogar eine Haltbarkeit von 700 Jahren.

Irgendwie dreht sich hier – nicht nur an diesem Nachmittag – alles um Umwelt. Von der dritten Station bei Mona schwärmen Kinder als Umfrager:innen aus, um die anderen Jung- und Jüngst-Studierenden der Kinderuni on Tour, aber auch andere Menschen im Park zu befragen, ob sie Müll trennen, welche Mittel sie zur Fortbewegung verwenden, ob Öffis, Fahrrad oder Auto…

Klima steht auch auf der Tagesordnung der Vorlesung an diesem Tag, gehalten von der schon genannten Lena sowie Maja. Vor dem Plakat mit dem großen Foto eines Universitäts-Hörsaals sprechen sie – sehr im Dialog mit ihren Studierenden über die größten Klimakiller, aber auch darüber, was jede und jeder selber beitragen kann, um nicht die Erd-Erwärmung anzuheizen. Sowie über die „Maschinen“ gegen den Klimawandel, die Bäume und Pflanzen.

So manche Kinder verspüren darüber hinaus starken Bewegungsdrang und Lust auf actionreichere Spiele. Bälle fliegen durch die Luft und eines der Spielgeräte, eine Art mehrstöckiges Ringelspiel ist überhaupt ein Anziehungspunkt: Immerhin lässt sich so manches physikalische Gesetz wie die Fliehkraft hier praktisch und hautnah erleben 😉

„Tatort“ im TV – selbst wenn er spannend sein sollte -, ist nichts dagegen. Auch wenn das Ende sogar noch vor Beginn feststeht, denn das Volkstheaterstück „Ich bin alles – als mir die Stadt gehörte“ ist True Crime. Echtes Verbrechen. Aufstieg und Fall einer einstigen Groß-, was heißt Groß- einer Mega-Dealerin und nicht nur das. Auch wenn das doch männlich dominierte Unterwelt-Milieu sie „Pupperl“ nannte, war sie einige Jährchen Chefin.

Ihr Name fällt nicht, sie wird nicht einmal im Zeitungs-Ausschnitt erwähnt, der Teil des Programm-Zettels ist.

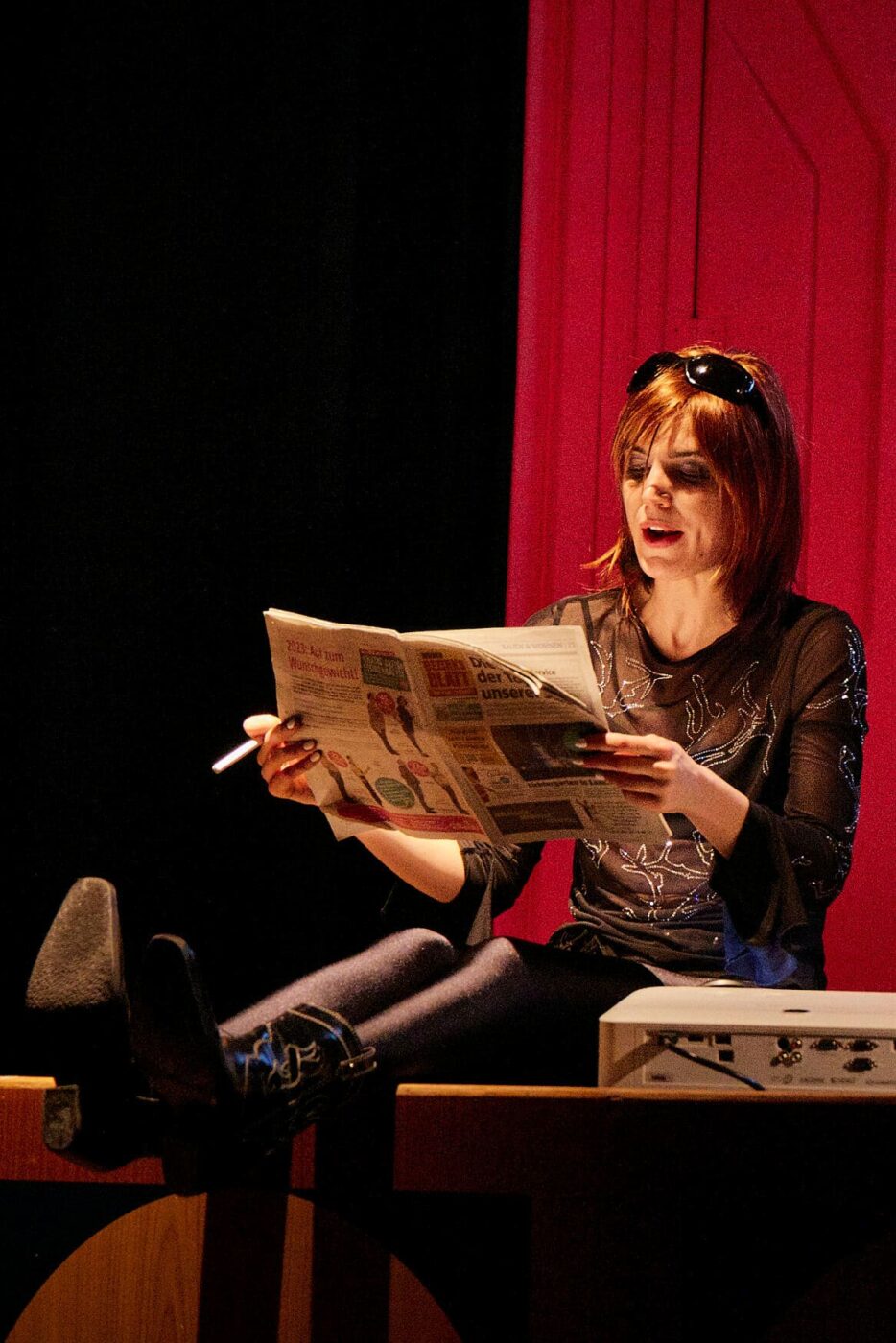

Im Vorspann zum 13-teiligen PodCast (der Schriftstellerin Magda Woitzuck „Shit Happens“ im Südwestrundfunk) auf dem das Theaterstück aufbaut, wird sie genannt und dazu die folgenden Fakten: „Als Andrea M. verhaftet wurde, gab es einen Sommer lang kaum Haschisch in Wien. Als Teil eines Drogenrings handelte sie im großen Stil damit und behauptete sich in einem Milieu, in dem Frauen selten sind. Alleine Andrea wird für den Handel mit knapp 1000 Kilo verurteilt. Das reicht für drei Millionen Joints. Damals, im Jahr 2000, war die Großdealerin Ende zwanzig.“ Fünf Jahre Haft brachten ihr das ein, nachdem sie – aufgrund eines Verrates aus der näheren Verwandtschaft – verhaftet und später verurteilt wurde. Und im Sommer nach ihrer Verhaftung gab es angeblich in Wien kein Hasch. Das ganze Netzwerk der Dealer war „einkassiert“.

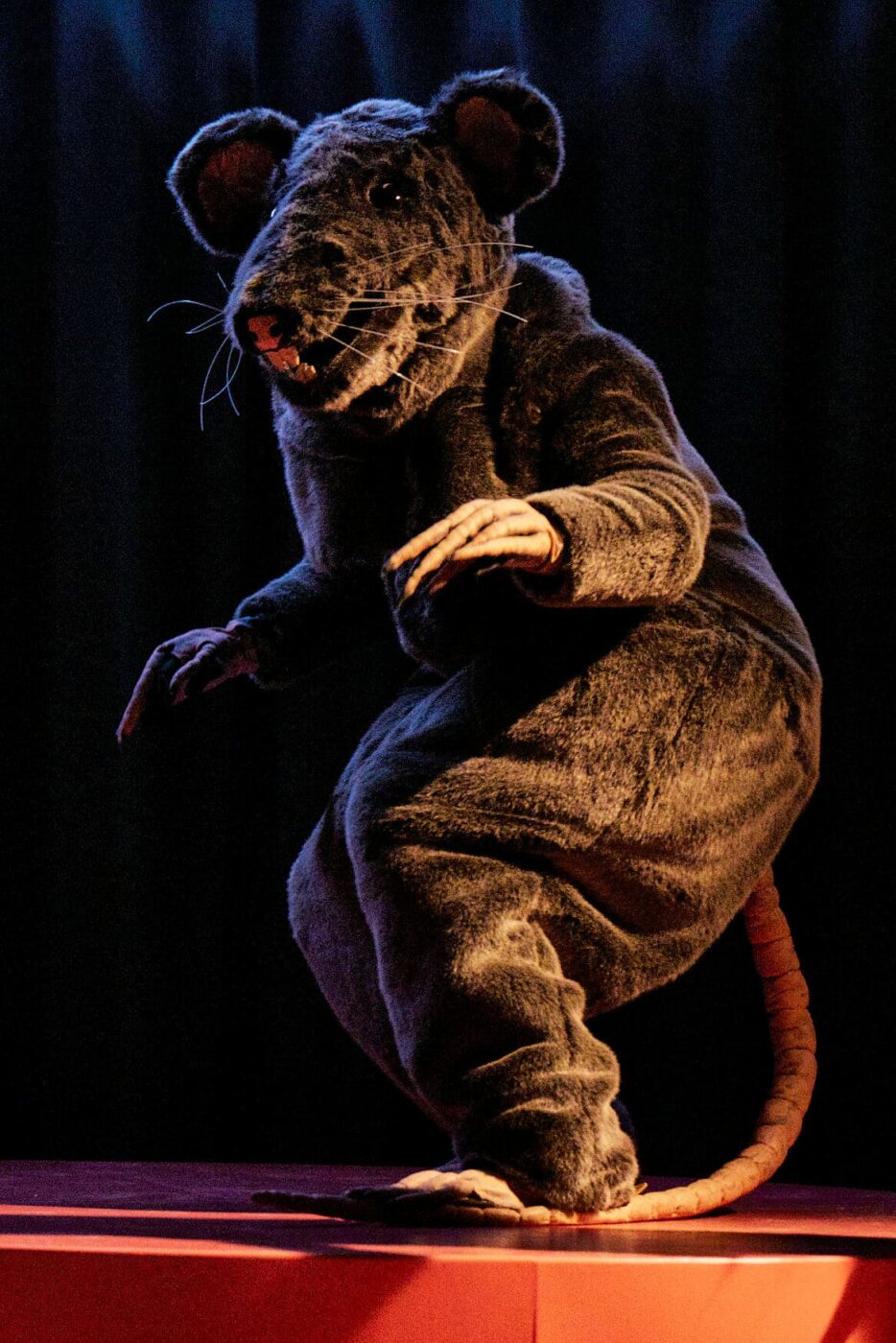

In die dramaturgisch bearbeitete Rolle dieser Unterwelts-Bossin schlüpft Sophia Mercedes Burtscher. Von Beginn weg und das ziemlich lange in einem plüschigen Ganzkörper-Rattenkostüm verborgen bis sie sich in mondänem Ball-artigen Kleid ent-puppt, erzählt sie szenisch den Werdegang dieser ungewöhnlichen, offenbar sehr selbstbewussten Frau, samt brutalen Einsätzen und Aktionen. Zwischen pinkem Mobil-Klo, das zur Kleiderkammer, zur Live-Video-Schalte usw. wird und einer kleinen Drehbühne (Bühne und Kostüm: Aleksandra Pavlović) spielt Burtscher (Regie: Charlotte Sprenger, die gemeinsam mit Calle Fuhr die Bühnenfassung geschrieben hat) auf einem schmalen Grat zwischen bewunderndem Rückblick und einer reflektierten Distanz.

Wenn’s um Gefühle geht, kommt die Bühnenpartnerin ins Spiel – die Musikerin Pollyester spielt eBass und singt stark und einfühlsam. Irgendwie als Alter Ego oder das Innerste der „Chefin“, die am Ende auch nichts bereut – mit Ausnahme der fünf verlorenen Jahre im Knast, an denen für sie das Schlimmste war, „die Kinder nur durch Gitter sehen zu können“.

Die Performance tourt seit Kurzem – und noch bis 4. April – durch Wiener Bezirke. Der Lokalaugenschein fand in der relativ neuen Spielstätte „Kulturfabrik“ in der Seestadt Aspern statt – die dortig U-Bahn-Station wäre auch der bessere Ausgangspunkt gewesen, wenngleich die von der Wiener MobilitätsApp angegebene vorherige Station näher ist. Aber der Weg führt durch so etwas wie zappendusteres Nirwana, stimmt auf die dunkle Unterwelt ein, um’s positiv umzudeuten 😉

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen