Keine zehn Jahre nachdem sie für einen Merkur als beste Schülerin der sechs privaten Handelsakademien der Vienna Business School (VBS, fünf Wiener und ein niederösterreichischer Standort – Mödling) nominiert war, ihn aber nicht bekommen hatte, gewann Rima Suppan bei der jüngsten Preisverleihung (noch im Mai) eins solche gewichtige (5 Kilo) Bronze-Statue als Graduate oft he Year, Absolventin des Jahres.

Mit 1,0 hatte sie in Mödling vor acht Jahren maturiert, urflott an der Wiener WU (Wirtschaftsuni) studiert und sich aufgemacht nach London. Dort gründete sie – gemeinsam mit Morgan Mixon – die Windelfirma Peachies (Pfirsiche). Das neuartige ihres Produkts: Saugfähig wie das des bekannten Markt-Champions, aber ohne schädliche Chemikalien, hochwertige Materialien, die noch dazu komplett abbaubar sind, hergestellt unter Verwendung erneuerbarer Energie, vertrieben als Abo-Modell.

Damit trafen die beiden – mittlerweile ist das Unternehmen auf zehn Mitarbeiter:innen gewachsen – den Nerv jener Eltern, die einerseits auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz achten wollen, dennoch für sich und ihre Babys nicht den Komfort missen wollen, mitten in der Nacht oder auch tagsüber viel öfter Windeln wechseln zu müssen als bei Verwendung weniger ökologischer Produkte.

Gewürdigt wurde ihre Leistung von der neuen Mödlinger Bürgermeisterin Silvia Drechsler. Im Bühnen-Interview mit der Moderatorin (nicht nur dieses Abends), Daniela Zeller meinte die Preisträgerin: „Ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rauszukommen, groß zu träumen und bereit sein, Fehler zu machen“, als Zeller nach einer Botschaft an heutige Schüler:innen fragte. „Aus vielen gescheiterten Ideen kommt vielleicht einmal die erfolgreiche… Fast jeden Tag trifft dich zwei Mal das Hoch und das Tief und du lernst mit der Zeit, diese Wellen zu reiten!“

Erst als Unternehmerin habe sie den Sinn so mancher Inhalte aus Buchhaltung und Kostenrechnung oder einiger praxisnaher Projekte erfahren, meinte die zuvor beschriebene Absolventin des Jahres, Rima Suppan noch.

Im Finanz- und Bankenwesen hat jener Mann – schon neben seinem Studium der Wirtschaftspädagogik und danach – gearbeitet, der in diesem Jahr – unter großem Jubel seiner Schüler:innen – den Merkur als Teacher oft he Year in Empfang nehmen durfte: Bernhard Irschik von der VBS Schönborngasse. Überreicht wurde ihm die Statue von Wiens Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs. Die ihn auch stellvertretend für die sehr vielen engagierten Lehrerinnen und Lehrer nicht nur dieser Schulen würdigte.

In ihre Laudatio baute sie so manche Zitate von Irschiks Schüler:innen, der Direktorin, eines Kollegen sowie der Mutter einer Schülerin ein. Stellvertretend sei vielleicht der Satz hier veröffentlicht: „Man lernt bei ihm nicht nur Rechnungswesen, man lernt bei ihm viel mehr eine Leidenschaft für etwas zu entwickeln…“

Auf der Bühne meinte der Geehrte, dass schon sein Vater und Großvater Lehrer waren und er jeden Tag voller Freude in der Früh die Klassen betrete. Er wolle aber nicht nur Rechnungswesen, sondern auch Werte vermitteln und er erleben keinen Tag, an dem er unglücklich von der Schule nach Hause gehe.

„Hochwertige frühkindliche Bildung ist das Fundament für lebenslanges Lernen, soziale Integration und individuellen Bildungserfolg. Ein qualitativ hochwertiges, ganztägiges, ganzjähriges, flächendeckendes Angebot an frühkindlicher Bildung, sorgt nicht nur für optimale Förderung von Anfang an, sondern ermöglicht Eltern auch einen raschen Wiedereinstieg ins Berufsleben. Es gilt daher das österreichweite Angebot an Kinderbildung und -betreuung weiter auszubauen.“ Das sagte und forderte Gudrun Feucht, Bereichsleiterin für Bildung und Gesellschaft in der Industriellenvereinigung (IV) am Tag der Elementarbildung (24. Jänner) als eine von mehreren Referentinnen unter dem Titel „Beste Bildung von Anfang an – Perspektiven und Potenziale der Elementarbildung“.

„Elementarbildung muss als erste Bildungseinrichtung anerkannt und durch ein bundesweites Qualitätsrahmengesetz, einer Ausbildungsoffensive für Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen und ein nachhaltiges Finanzierungsmodell zwischen Bund, Ländern und Gemeinden gestützt werden“, sagte die IV-Bereichsleiterin und meinte weiter: „Damit wäre die Grundlage geschaffen für einen Rechtsanspruch auf Kinderbildung und -betreuung für alle Kinder ab dem 1. Geburtstag, sowie für ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr.“

In einer schon vor längerem erschienen Broschüre kritisiert die IV, dass Österreich lediglich 0,7 Prozent des BIP (Brutto-InlandsProdukt) in Elementarbildung aufwende, während vergleichbare Länder das Dreifache investieren. Denn Ausgaben für den Bereich der professionellen Kleinkind-Bildung und Förderung würden sich auch mehr als „rentieren“. Nicht nur für die Kinder selbst – und deren gesamte Persönlichkeit sowie berufliche Laufbahn, sondern auch für die Volkswirtschaft.

Unter anderem verwies die bekannte Ökonomin und Leiterin von EcoAustria, Monika Köppl-Turyna, auf die bekannte Studie des Nobelpreisträgers James Heckmann. Der hatte mit seinem Team einen Return on Investment von 1:7 bis 1:8 berechnet. Das heißt ein Dollar oder hierzulande eben Euro in die vorschulische Bildung investiert ergebe im Laufe der Jahre sieben bis acht Euro „Gewinn“ – durch höheren Einkommen der Kinder in ihrem späteren Leben, durch früheren Jobeinstieg der meist Mütter samt Einkommen und Steuern und so weiter.

Sehr oft sind insbesondere am Land und in kleinen Gemeinden kaum bis zumindest nicht genügend Kindergarten- oder Krippenplätze zur Verfügung. Kinder kommen damit nicht in den Genuss dieser frühen Förderung und ihre – meist – Mütter können oft nicht einmal Teilzeit arbeiten.

Die junge (34 Jahre) Bürgermeisterin von Lembach in Oberösterreich (an vorletzter Stelle was Angebote für Kinder unter drei Jahren betrifft) und selbst Pädagogin war aus ihrem Büro via Online-Video zur Tagung zugeschaltet. Nicole Leitenmüller (ÖVP) berichtete, dass es gelungen sei im Rahmen eines Pilotprojektes, dass ihre und drei weitere Gemeinden (zwischen 400 und 1500 Einwohner:innen) gemeinsam einen Bildungscampus für Null- bis 14-Jährige zu schaffen. Eine der kleinen Gemeinde allein könne solche Einrichtungen nicht stemmen. Außerdem zeige sich, wenn das Angebot erst da ist, nützen es Eltern eher als sie überhaupt einen Bedarf angeben.

Ein Problem sei jedoch auch, ausreichend Personal zu finden. Der Kind-Pädagog:innen-Schlüssel müsse verringert werden. Seit Jahren verlangen die Betroffenen am Tag der Elementarbildung einen Schlüssel von 1 zu 7 – also sieben Kinder pro Pädagog:in. Klara Landrichinger von Teach for Austria nannte eine Verringerung des derzeitigen Schlüssels (bis zu 25 Kinder pro Gruppe) auch als einen oder DEN Schlüssel, um den Beruf attraktiver zu machen. Und mehr Absolvent:innen von BAfEP (Bildungsanstalt für Elementarpädagogik) dazu zu bewegen, auch wirklich im Kindergarten zu arbeiten.

„Isabella Nowotny-Hengl, Vorstandsmitglied der Jungen Industrie, appellierte an die politischen Entscheidungsträger, frühkindliche Bildung als Einstieg in einen erfolgreichen Bildungsweg und als Chance der erfolgreichen Vereinbarung der Familie mit beruflichen Karrieren zu verstehen, und die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen.“ (Dieser Absatz ist aus der Medieninformation der IV, da KiJuKU zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg zu einer weiteren Veranstaltung am Tag der Elementarbildung war, der sich unter dem Titel „Über Sprache sprechen“ unter anderem der Mehrsprachigkeit von Kindern widmete; Bericht darüber folgt in den nächsten Tagen.)

Fragt sich nur, ob die Industrievereinigung mit diesen ihren Erkenntnissen und Forderungen den Verhandler:innen der von der IV-Spitze gewünschten FP-VP-Koalition ins Gewissen reden werden / können.

„In Österreich wurde zwar im Schuljahr 2023/24 mit 338.583 Kindern zwischen 0 und 6 Jahren in einer elementaren Bildungseinrichtung ein neuer Höchststand bei der Betreuungsquote erreicht – 2010/11 waren es nur 265.466 Kinder. Dennoch hinkt der Ausbau bei Kinderbetreuungsplätzen den Bedürfnissen – besonders berufstätiger Eltern – hinterher.“ Dies stellt das „Hilfswerk“ anlässlich des Tages der Elementarbildung am 24. Jänner fest und fordert „einmal mehr eine breit angelegte Personaloffensive im Bereich der Gewinnung und Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen sowie eine Aufwertung der Ausbildung und Tätigkeit von Assistenzkräften im elementarpädagogischen Bereich.“

Ohne zusätzliches Personal werde Österreich die Barcelona- Ausbauziele nicht erreichen, besonders jene in Bezug auf Kinder von 0 bis 3 Jahren (ein Drittel aller Kinder ist das Ziel). „Auch die Umsetzung der Bildungsziele im Sinne einer qualitätvollen Begleitung frühkindlicher Bildungsprozesse wird nur schwer möglich sein“, sagt Isabella Ecker, Fachbereichsleitung für Kinder, Jugend und Familie beim „Hilfswerk“.

Mehr Personal und mehr Geld braucht es außerdem für frühkindliche Sprachförderung und Bildungsarbeit sowie für Integrationsmaßnahmen zur Unterstützung von Kindern mit Migrationshintergrund.

„Die Zeit vor dem Schuleintritt ist entscheidend für die kognitive Entwicklung, denn dann erlernen Kinder Fähigkeiten besonders schnell. Die in dieser Phase gesammelten Erfahrungen beeinflussen die Struktur des Gehirns nachhaltig. In der Kleinkindgruppe und im Kindergarten wird also das kognitive Fundament für das gesamte spätere Leben gelegt“, erklärt Ecker.

Spielerisch gelingt es Kindern am besten, neue Lernerfahrungen zu machen. Dabei erlangen sie wichtige Fähigkeiten wie Fantasie, Frustrationstoleranz, Impulskontrolle und Kooperationsfähigkeit. Wenn sie in unterschiedliche Rollen schlüpfen oder Alltagsgegenstände zweckentfremden, fördert dies ihr abstraktes Denkvermögen.

Kindergärten sind daher wichtige Lern- und Lebensräume, in denen Kinder durch individuelle Förderung und intensiven Kontakt mit Fachkräften die Welt entdecken und begreifen. Diese fachlich fundierten Erkenntnisse lassen sich in Österreich in der Realität allerdings kaum umsetzen. Denn es fehlt an pädagogischem Personal und damit auch an Zeit für die individuelle Betreuung und Begleitung jedes einzelnen Kindes.

Das „Hilfswerk“ fordert daher eine Ausbildungsoffensive im elementarpädagogischen Bereich. Sie soll Anreize schaffen, in die Ausbildung einzusteigen – etwa in Form einer Übernahme der Ausbildungskosten oder durch finanzielle Unterstützung während der Ausbildung. Auch über die Einrichtung von Stipendien für Quereinsteiger:innen sollte nachgedacht werden.

Die Entlastung des pädagogischen Personals von organisatorischen und bürokratischen Tätigkeiten müsste außerdem dringend umgesetzt werden. Dadurch würde mehr Zeit für die eigentliche pädagogische Arbeit mit den Kindern zur Verfügung stehen. Zudem ist das Hilfswerk von den positiven Effekten überzeugt, die eine Einführung eines einheitlichen Berufsbildes, inklusive österreichweit anerkannter einheitlicher Ausbildung von Assistenzkräften, hätte.

In dieses Bild passt auch, dass Österreich seit eineinhalb Jahrzehnten bei der Erreichung der Barcelona-Ziele, speziell für die Altersgruppe der unter Dreijährigen, säumig ist. Während sich fortschrittlichere Staaten der Europäischen Union längst eine Betreuungsquote von 45 Prozent in dieser Altersgruppe als neues Ziel bis 2030 gesteckt haben, bemüht sich Österreich immer noch, den für 2010 angepeilten Zielwert von 33 Prozent zu erreichen.

Angesichts all dieser Herausforderungen braucht es aus Sicht des Hilfswerks mehr statt weniger Investitionen in die Elementarpädagogik. Dass sich dies auch wirtschaftlich rechnen würde, bewies Nobelpreisträger James J. Heckman. Der Return on Investment (ROI) bei der Bildung und Betreuung von Ein- bis Sechsjährigen liegt demnach bei 7:1. Das bedeutet, dass jeder dort investierte Euro nach wenigen Jahren durch höhere Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträge das Siebenfache an Ertrag bringt.

„Die Politik muss gerade in Zeiten von Sparbudgets Prioritäten setzen und entscheiden, wo mit Steuergeld am meisten bewirkt werden kann. Ein mächtiger Hebel für eine positive und nachhaltige gesellschaftliche wie wirtschaftliche Entwicklung liegt aus Sicht des Hilfswerks in der Elementarpädagogik“, so Ecker abschließend.

… ist mit seinen Landes- und Teilverbänden einer der größten gemeinnützigen Anbieter gesundheitlicher, sozialer und familiärer Dienste in Österreich. Im elementarpädagogischen und außerschulischen Bereich betreuen rund 2.400 Mitarbeiter:innen ca. 20.500 Kinder und Jugendliche in mehr als 500 Einrichtungen.

Sieben Frauen treten in Erscheinung. Alle Pädagoginnen – von Elementar- bis Nachmittagsbetreuung. Die eine oder andere vielleicht auch schon pensioniert. Wie auch immer, sie bilden Stehkreise, Reihen – nein, keine „Stirnreihe“, treten mal in den Vordergrund – einzelne oder mehrere, dann verschwinden sie sogar hinter einem Vorhang im Dunkel. Nur durch Lichtpunkte von Taschenlampen in den Fokus gerückt.

Die Performerinnen der Theaterwerkstatt „Vorhang auf: Forever Young?“ erzählen, hin und wieder spielen sie auch von Herausforderungen in ihrer alltäglichen Arbeit in Jahr(zehnt)en, Glücksmomenten, wo sie in der einen Schülerin, dem anderen Schüler „Feuer entfachen“ konnten. Von eigenen pädagogischen Ansprüchen und dem Kampf zur Um- und Durchsetzung derselben. Von der Unzufriedenheit mit dem und der Wut auf das einschränkende System, die Ignoranz von Bildungspolitik.

Sie spielen und reden aber auch vom eigenen Scheitern. Sowie von etwas, das unser Bildungssystem fast gar nicht kennt: Den Mut, Fehler machen zu dürfen – und das auch Kindern und Jugendlichen beizubringen. Und von dem, was vielleicht noch wichtiger ist, als Wissen zu vermitteln, Herzensbildung zu verbreiten. Und sie vermitteln, dass jahr(zehnte)lange Arbeit mit Kindern und Jugendlichen durchaus jung hält – und den Titel ihrer Theaterwerkstatt im Dschungel Wien rechtfertigt.

Wenngleich auch diese – wie in diesem Jahr viele der Werkstatt-Performances – mehr pädagogisch als theatral ausgefallen ist. Und diese im Speziellen am Ende von einer Schwäche vieler Pädagog:innen gekennzeichnet ist: Nicht auf das schon Erzählte, Gezeigte zu vertrauen; sondern noch einmal und immer wieder fast wie mit erhobenem Zeigefinger zu verklickern, was da jetzt an Botschaft transportiert werden soll(te).

Übrigens – da einige Stimmen aus dem Off kommen – wäre das Einholen von Stimmen von Schüler:innen nicht gerade schlecht gewesen;)

Diese Werkstatt-Präsentation gab’s nur ein Mal. Schade.

26 Mal gab es neben Merkur-Statuen für die besten Projekte – immer wieder einmal durchaus auch wechselnde – sowie stets für die students of the year – geteilt nach Handelsschulen sowie -akademien – jeweils auch eine solche Trophäe für die/den Teacher des Schuljahres. Manchmal waren es schon Duos, die für ihre gemeinsame herausragende pädagogische und soziale Arbeit so belohnt wurden. Aber heuer – da war alles neu. Alle sieben nominierten Lehrer:innen – aus einer der sechs Schulen der privaten Vienna Business School zwei – wurden gleichwertig gefeiert; zwar ohne Merkur, dafür mit Blumensträußen aber eben alle Sieger:innen; und das obendrein stellvertretend für alle Pädagog:innen der VBS.

Martin Göbel, Vorstand des Fonds der Wiener Kaufmannschaft, Schulbetreiber und -erhalter der VBS-Standort Wien und Mödling – würdigte die herausragenden Leistungen von Florian Brechelmacher (Akademiestraße), Silvia Maria Schmidt (Hamerlingplatz), Doris Huber und Petra Klicha-Kocurek vom Bildungsberatungsteam (Schönborngasse), Fabian Filz (Floridsdorf), Bettina Fennesz-Hasengst (Augarten) sowie Alexandra Ritt (Mödling).

Allen sieben ist gemein, dass sie nicht nur Fächer unterrichten, sondern junge Menschen – was natürlich auch für sehr viele andere Pädagog:innen nicht nur dieser Schulen gilt -, aber sich jeweils neben dem Unterricht noch weiteren oft ehrenamtlichen Tätigkeiten widmen.

Einen Merkur gab es hingegen für einen ehemaligen Schüler, Absolvent der Akademiestraße, der später auch kaufmännische Fächer unterrichtete und nun sieben Jahre lang erst den Stadtschulrat für Wien und dann die umbenannte und umorganisierte Bildungsdirektion leitet(e). Eine Funktion, die er demnächst zurücklegen wird, weil er an aussichtsreicher Stelle für die SPÖ für das Parlament bei der Nationalratswahl im Herbst kandidiert. Er, der schon oft bei Merkur-Galas dabei war, nehme diese Auszeichnung aber nur stellvertretend für seine Mitarbeiter:innen entgegen, meinte er in seiner Dankesrede. Himmer hatte die Statue aus den Händen des stellvertretenden Direktors der Wiener Wirtschaftskammer, Alexander Biach, erhalten – anstelle dessen kurzfristig verhinderten Chefs Walter Ruck.

In manchen Jahren werden auch Ehren-Merkure verliehen – so auch am 16. Mai 2024. Einen solchen bekam Susanne Neuner, die bis im Vorjahr die VBS-Floridsdorf 14 Jahre lang geleitet und davor schon 21 Jahre unterrichtet hatte und dabei mehrere neue Schwerpunkte eingeführt hat.Die Laudatio hielt Georg Papai der Vorsteher des 21. Wiener Bezirks und würdigte auch die über die Schule hinausgehende (Bildungs-)Arbeit der Jung-Pensionistin.

In Schule A (der Redaktion namentlich bekannt) soll die engagierte Lehrerin B (ebenfalls dem Journalisten bekannt, aber Vertraulichkeit zugesichert) Ende des vergangenen Schuljahres in eine Schule C (siehe vorherige Klammerbemerkungen) zwangsversetzt werden. Dort herrsche großer Personalmangel, so das Argument der oberösterreichischen Schulbehörde. Mag sein, aber auch in Schule A konnten die Unterrichtsstunden alle nur bewältigt werden, weil viele Pädagog:innen Überstunden leisteten. Also doch auch Personalmangel, oder?

„Versetzungen erfolgen nur in Abstimmung mit Schulleitung und Personalvertretung“, sagt Pressereferentin Birgit Kopf zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…

„Wir stimmen Zwangsversetzungen generell nicht zu“, entgegnet hingegen der Landes- sowie Bundesvorsitzende der Gewerkschaft für Lehrer:innen an allgemeinen Pflichtschulen, Paul Kimberger zu KiJuKU.at

Aussage gegen Aussage. Ping – Pong, also retour zur Bildungsdirektion. „Wir versuchen zu vermeiden, jemanden wo hinzuversetzen, wo sie oder er nicht will.“ Aber temporär könne es sein, dass in einer Schule ein noch größerer Personalbedarf bestehe als an einer anderen. Es können und dürfen sich hingegen Leute laufend bewerben, und Stellen werden auch unterm Schuljahr ausgeschrieben, so die Quintessenz der Rück-Antwort aus der Bildungsdirektion an den Journalisten.

Fakt ist: Wegen drohender Zwangsversetzungen haben mindestens einige Lehrer:innen gekündigt und sich nun neu beworben. In der Schule A ist dem Vernehmen nach kein (andere) Bewerbung eingegangen. Hätte also einiges an Ärger, Energie gespart werden können 😉

Übrigens wollte KiJuKU dann noch generell wissen, wie viele Pädagog:innen fürs kommende Schuljahr, das wie in fünf anderen westlichen und südlichen Bundesländern am 11. September beginnt, fehlen?

„Wir haben 300 Stellen im Pflichtschulbereich ausgeschrieben und 600 Bewerbungen bekommen, wobei sich Lehrer:innen für mehrere Schulen bewerben können. Ob und wie groß die Lücke sein wird, könne erst in der kommenden Woche gesagt werden.“

Wie’s österreichweit ausschaut, wollte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… aus dem Bildungsministerium erfahren. Und wartet noch immer auf Antwort.

Wobei ja ein Teil des Problems von einer ehemaligen Bildungsministerin federführend mitgeschaffen wurde. Vor knapp mehr als 20 Jahren schrieb die damalige Ressort-Verantwortliche Elisabeth Gehrer einen Brief an alle Maturant:innen mit der Empfehlung, ja kein Lehramtsstudium zu ergreifen. Es ist aber selten so etwas klar vorherzusagen, wie viele Pädagoginnen und Pädagogen es braucht. Immerhin ist deren Alter bekannt, also auch, wann die meisten in Pension gehen. Genauso sagen die Geburtenstatistiken, dass so und so viele Kinder auf die Welt und sechs Jahre später in die Volksschule usw. kommen.

1400 Pädagog:innen und 100 Quereinsteiger:innen (über „Klasse Job“) habe Wien, wo wie in Niederösterreich und Burgenland die Schule am 4. September 2023 startet, sind in den vergangenen Wochen und Monaten neu angestellt, verkündeten Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer und der u.a. für diesen Bereich zuständige Stadtrat und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr am Freitag in einem Mediengespräch im Wappensaal des Wiener Rathauses.

Dies seien allerdings bei weitem nicht zusätzliche Lehrer:innen, seien doch 900 in Pension gegangen und etliche entweder in andere Bundesländer umgezogen, in Karenz usw. Wie auch immer, insgesamt fehlen nur 31 Pädagog:innen, die hoffentlich auch noch gefunden würden, so die beiden Genannten.

Zur Entlastung der Pädagog:innen beschlossen Bildungsstadtrat und -Direktion, „im September keine Erhebungen an Schulen durchzuführen und genehmigen, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, … denn wir wissen, dass die ersten Tage und Wochen im neuen Schuljahr besonders herausfordernd sind“.

Außerdem kündigte das Duo an, dass ab diesem Schuljahr in den ganztätig geführten Pflichtschulen das warme, gesunde Mittagessen für alle Schüler:innen kostenlos sein wird. In Summe kommen damit 50.000 Kinder und Jugendliche in diesen Genuss, und deren Eltern ersparen sich rund 1000 € im Jahr. Für dieses kostenfreie Mittagessen investiert die Stadt 44 Millionen im kommenden Jahr.

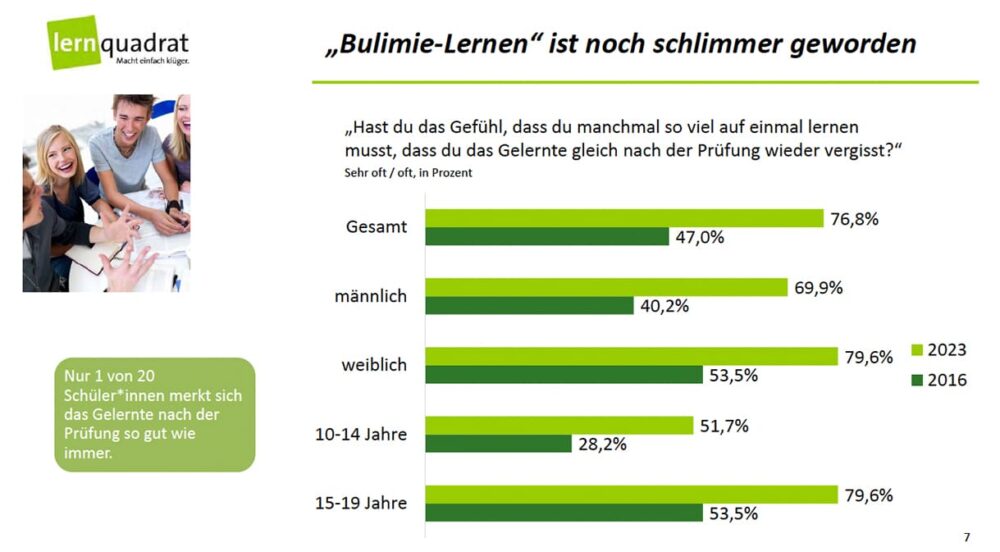

Mehr als drei Viertel der Schüler:innen müssen oft so viel lernen, dass sie das Gelernte gleich nach der Prüfung wieder vergessen. Dies ist eines der Ergebnisse einer Online-Umfrage unter 800 Schüler:innen (zwischen 10 und 19 Jahren). Das Nachhilfe-Institut LernQuadrat stellte am Mittwoch (24. Mai 2023) die Ergebnisse dieser Umfrage, die im Frühjahr durchgeführt wurde, durch. Schon vor sieben Jahren (2016) hatte das Institut (80 Standorte in ganz Österreich) praktisch dieselben Fragen unter Kindern und Jugendlichen erhoben – damals bei 500 Schüler:innen.

Die Vorstellung der Ergebnisse dieser Umfrage erfolgte übrigens am zweiten Tag des Bundesfinales des großen Schulwettbewerbs Jugend Innovativ. Hunderte Jugendliche stellen dort mehr als drei Dutzend Projekte vor, von denen einige schon in der Patentierungsphase sind, praktische Erleichterungen, Hilfen oder Vernetzungen ermöglichen – mehr dazu demnächst hier auf Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…

Kürzest zusammengefasstes Ergebnis: Der Prüfungsdruck hat enorm zugenommen. Beispielsweise nannten vor sieben Jahren weniger als die Hälfte der Befragten dieses oben beschriebene Ausmaß des sogenannten Bulimie-Lernens – Reinstopfen, rauskotzen – als Problem (heuer: 76,6 %, 2016: weniger als die Hälfte). Fast jeden dritten Tag steht eine Schularbeit oder ein Test auf dem Stundenplan

Fast drei Viertel (74,9 Prozent) machen sich selbst hohen Druck (2016: 43,3 Prozent), mehr als zwei Drittel (68,3 Prozent) verspüren starken Druck seitens der Lehrkräfte (2016: 35,7 Prozent), fast die Hälfte (44,8 Prozent) durch die Eltern (2016: 27,2 Prozent).

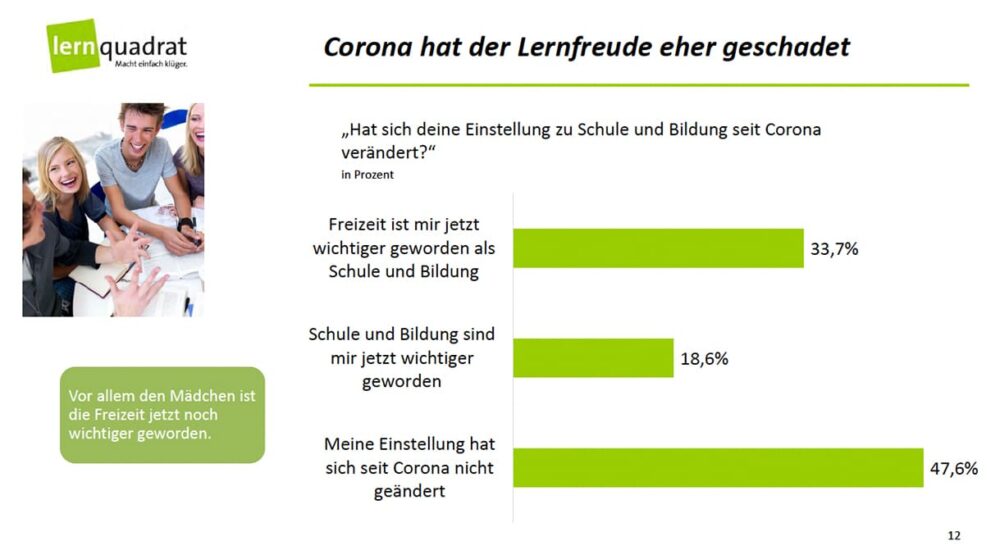

Nach Corona hält jede/r Dritte die Freizeit für wichtiger als früher. Lediglich nicht ganz ein Fünftel (18,6 Prozent) geben der Schule nunmehr einen höheren Stellenwert.

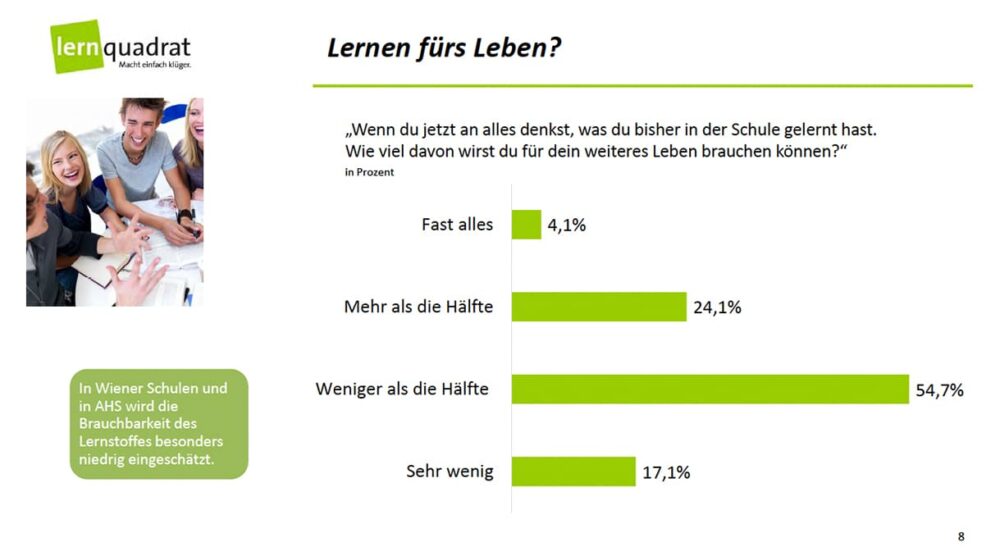

Sieben von zehn der befragten Schüler:innen sind der Ansicht, nicht einmal die Hälfte des Gelernten im späteren Leben brauchen zu können. Besonders schlecht schneiden dabei die Wiener Schulen ab, AHS schlechter als BHS. Ausgenommen von dieser Einschätzung wird vor allem Englisch, von dem fast neun von zehn (89,2 Prozent) der Befragten annehmen, dass sie es im späteren Leben brauchen werden. Bei Deutsch und Mathematik sind dies bereits weniger als zwei Drittel. Ideen für spannenden Schulstoff gibt es bei den jungen Menschen durchaus, beispielsweise mehr Finanzbildung, Wirtschaft oder „Alltagskunde“, nicht so sehr hingegen Politik und Kunst.

„400 Schülerinnen und Schüler haben geschrieben, dass sie „mehr Dinge lernen wollen, die mit dem Leben zu tun haben wie Verträge schreiben oder Geld zu verdienen und damit umzugehen“, sagte die Unternehmenssprecherin Angela Schmidt zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…

Ein interessantes Ergebnis brachte die Notenvergabe, zu der LernQuadrat die Schüler:innen im Rahmen der Umfrage aufgerufen hat. Das Beste an der Schule sind demnach die Pädagog:innen. Mit einer Durchschnittsnote von 2,4 schneiden diese besser ab als die Lerninhalte (2,6), die Unterrichtsform und das Notensystem (jeweils 2,7). Noch schlechter als schon vor sieben Jahren wird das Schulsystem insgesamt mit einer Durchschnittsnote von 3,2 eingestuft.

Generell wird die Schule von jüngeren Schüler:innen etwas besser beurteilt als von älteren. BHS-Schüler:innen benoten insgesamt die Lerninhalte etwas besser, AHS-Schüler:innen die Lehrkräfte.

LernQuadrat hat aus den Antworten der 800 Schüler:innen Schlussfolgerungen gezogen, die gemeinsam mit den Ergebnissen der Umfrage Medien veröffentlicht worden sind. Unter dem Titel „Wie kann Schule besser gelingen?“ heißt es zusammenfassend:

* Den Schwerpunkt auf Kompetenzvermittlung statt überfrachtetem Faktenwissen legen.

* Das Prüfungsstakkato reduzieren, den Druck aus dem „Lernkessel“ nehmen, die Allmacht der Noten relativieren und damit Freude am schulischen Lernen ermöglichen.

* Die Motivation steigern durch bessere Verdeutlichung des praktischen Nutzens des Gelernten in allen Fächern.

* Wunschthemen wie Finanz- und Wirtschaftsbildung oder „Alltagskunde“ in verstärktem Umfang

* Dem Prunkstück unseres Schulsystems, den Lehrkräften, mehr freie Entfaltung ermöglichen statt sie mit Bürokratie zu belasten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen