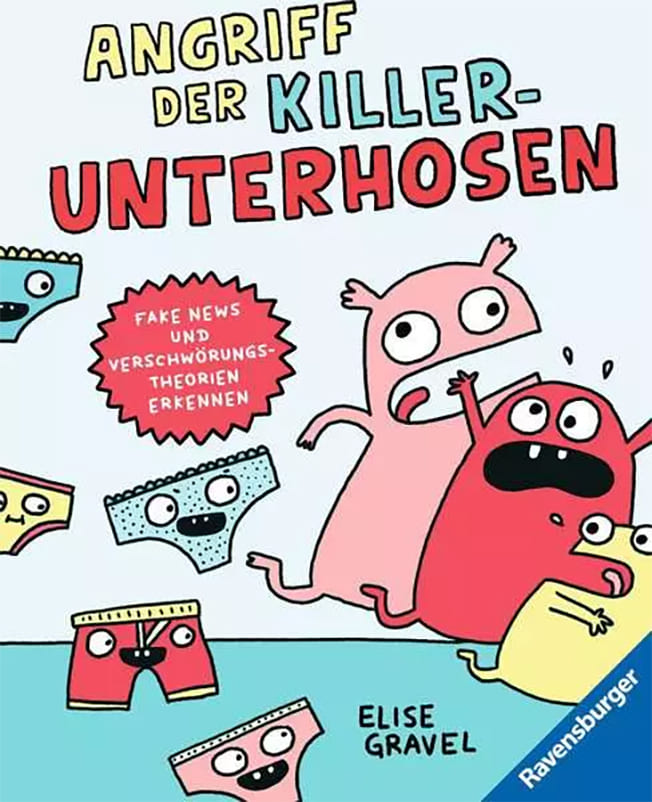

Der sicher witzige Titel wird erst ziemlich weit hinten aufgelöst. „Angriff der Killer-Unterhosen“ heißt dieses Comic-Buch, das sich um Fake News dreht.

„Fake News“ sind sozusagen in aller Munde, dauernd ist die Rede davon. Auch wenn es Falsch-Nachrichten schon immer gegeben hat, durch Internet und vor allem Social Media-Apps verbreiten sie sich heute so schnell und weit wie nie zuvor.

Nicht alles was falsch ist, fällt darunter – es können wie in allen anderen Bereichen auch bei und in Medien Fehler passieren. Darum geht es weniger. Aber was tun? Was ist wahr und was ist (bewusst) falsch?

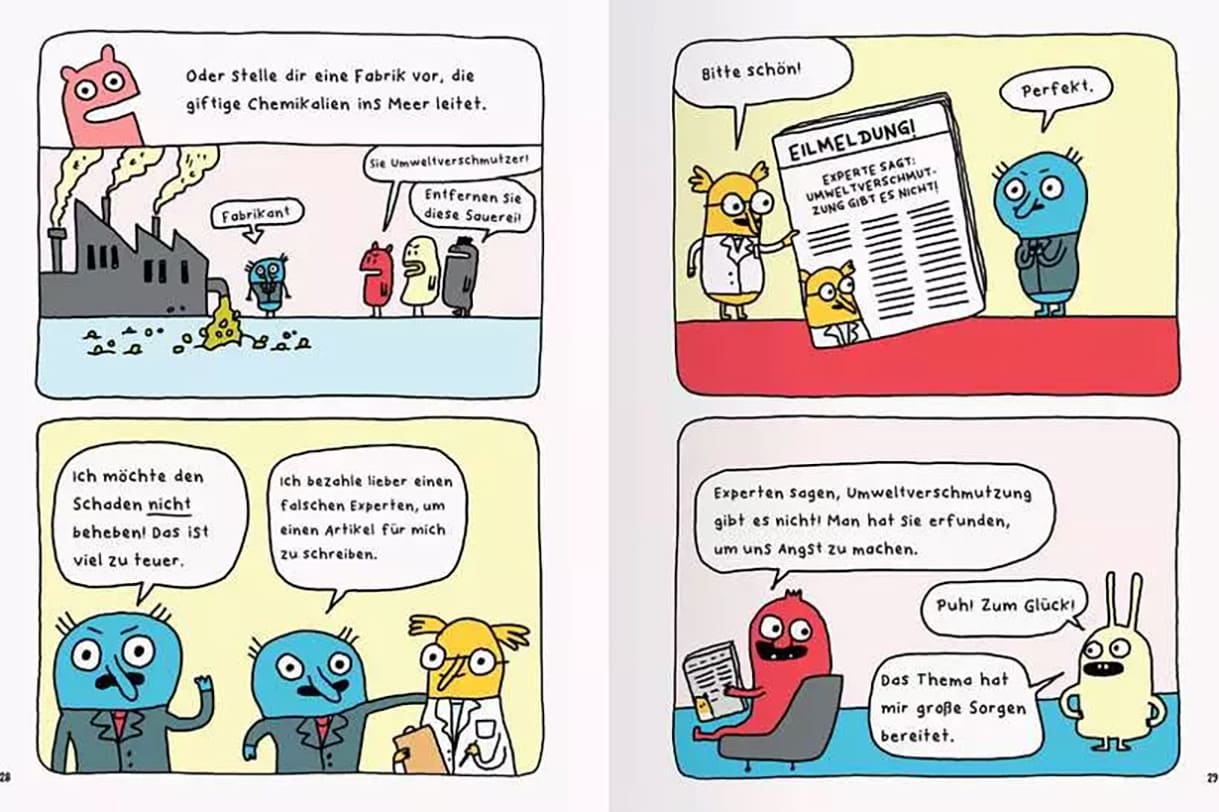

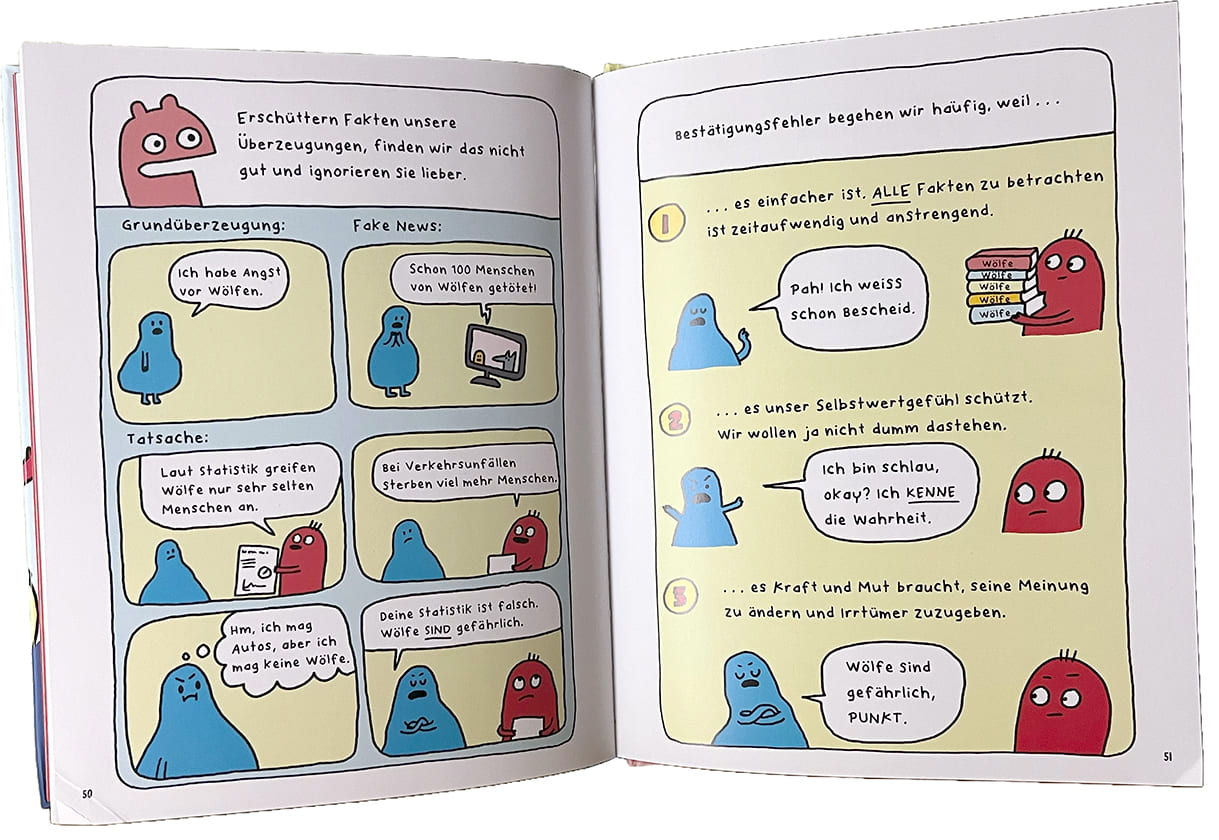

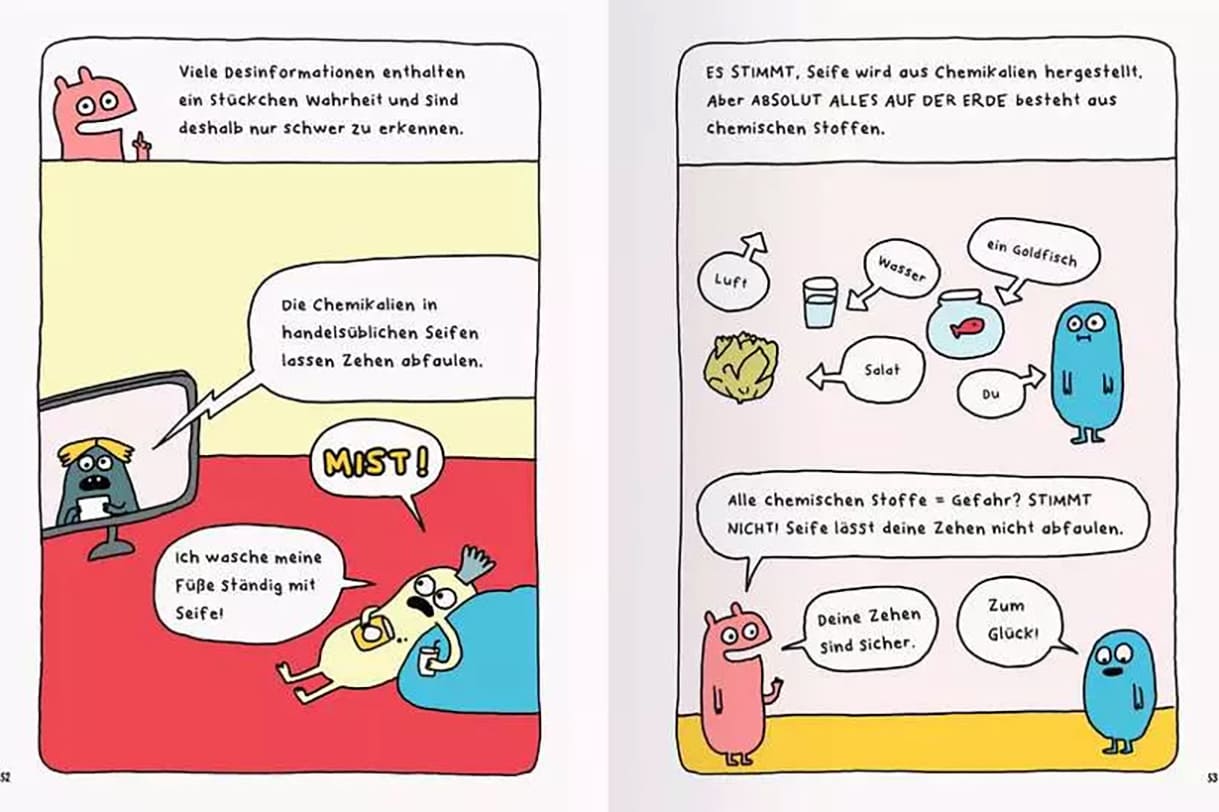

Antworten darauf gibt es nicht wirklich so leicht. Je ausgereifter die Technik, umso schwieriger das Erkennen. Diese nicht ganz 100 Seiten, die Elise Gravel geschrieben und gezeichnet hat (Übersetzung aus dem Englischen: Ingrid Ickler) schildert einige Methoden und Beweggründe von bewusst in die Welt gesetzten Falsch-Nachrichten.

Dass Unterhosen töten, würde wohl niemand glauben. Aber – und ausnahmsweise wird hier auf dieser Seit ein einer Buchbesprechung schon viel gespoilert… Mit diesem Beispiel zeigt Elise Gravel in Wort und Bild eine Methode wie eine Meldung zu einer Falschnachricht werden kann. Die Schlagzeile (Große Überschrift auf einer Startseite – egal ob in einer gedruckten oder einer Online-Zeitung -, die sie sich ausgedacht hat: „Frau von eigener Unterhose getötet“.

Aber in der Meldung darunter wird beschrieben: Diese Frau ist im Badezimmer auf der auf dem Boden liegenden Unterhose ausgerutscht, mit dem Kopf unglücklich auf ihre Badewanne gefallen und so tödlich verletzt worden.

Sogenannte Zuspitzung, Übertreibung, Verkürzung ist aber nur eine Möglichkeit, wie es zu falschen Nachrichten kommt. In diesem Buch mit vielen – immer erfundenen – Beispielen zeigt die Autorin und Illustratorin in Personalunion, unterschiedliche Methoden und auch Absichten auf, die hinter Fake News stecken.

Das letzte Kapitel mit immerhin fast 30 der 88 Seiten widmet Gravel zehn Werkzeugen, wie du falsche von echten Nachrichten (leichter) unterscheiden kannst. Das eingangs zitierte Beispiel, das auch dem Buch letztlich den Titel gab, ist „Schritt 8: Lese nicht nur die Schlagzeilen“.

Übrigens: Elise Gravel weist aber auch darauf hin, dass es – ähnlich wie Comedians – auch im Medienbereich ähnliches gibt: Satire-Seiten, die bewusst Dinge überspitzen, um humorvoll auf Missstände aufmerksam zu machen.

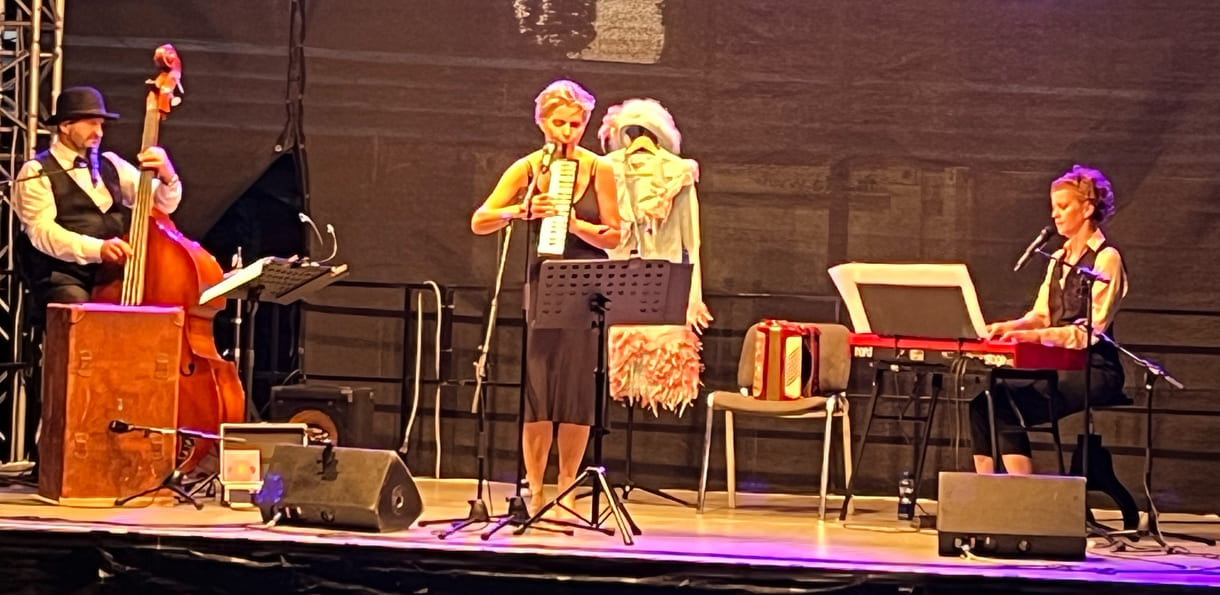

Weltbekannt – nur niemals in New York und ähnlichen Destinationen gewesen, dafür geht sie in Oed, Hintertuxing und Vordereich weg wie die warmen Semmeln. Sie – ist ein Ge-, Ge-, Ge-, Geheimtipp. Schon die Startnummer von „Jo Eh!“ beim Kultursommer im Wilhelmsdorfer Park in Wien-Meidling spielt mit einer kräftigen Portion Selbstironie.

Sie, das sind „Frau Eveline & die letzten Kavaliere“. Wobei von letzteren auch nur mehr einer übrig geblieben ist. Dafür gesellt sich mit Stephanie Hacker eine Tastenvirtuosin am Piano, fallweise Akkordeon samt Gesang zum allerletzten Kavalier Eric Amelin (vor allem Kontrabass, hin und wieder auch Gesang sowie Koffer). Und dann ist da natürlich Star des Abends: „Kammersängerin Eveline“ alias Susanne Leitner. Ihr Hauptinstrument ist die Stimme – singend und erzählend -, dazu bespielt sie fallweise noch Akkordeon, Melodica und eine Strom-Ukulele.

Die Bandbreite der Lieder – meist mit Wiener Dialekteinschlag – ist groß. Sie reicht vom eingangs besagten „Geheimtipp“ über „unsterbliche Viren“, Parasiten und ihr Zusammenleben mit den entsprechenden Wirt:innen bis zu den risikolosesten Liebesliedern der Welt: Nämlich Wienerische. Denn da ist nur der Gesang von „dadat oder warat“, also alles läuft nur im Konjunktiv ab, pardon würde ablaufen – unter Umständen 😉

Dazu kommen noch bitterböse gesellschaftspolitische Nummern, pardon „voller sagenumwobenen goldenem Wienerherzen“. In einem heißt’s unter anderem: „Es haßt a ned Lüge, es haßt sicha ned Lüge… alternative Woaheid muasd sogn…“ Und natürlich auch nicht Propaganda, sondern Message Control.

In einem anderen kauten einige der zentralen Textzeilen: „I hob ka Lösung, i hob ka Lösung für nix, aber Sündenböcke hab ich hier zuhauf….“

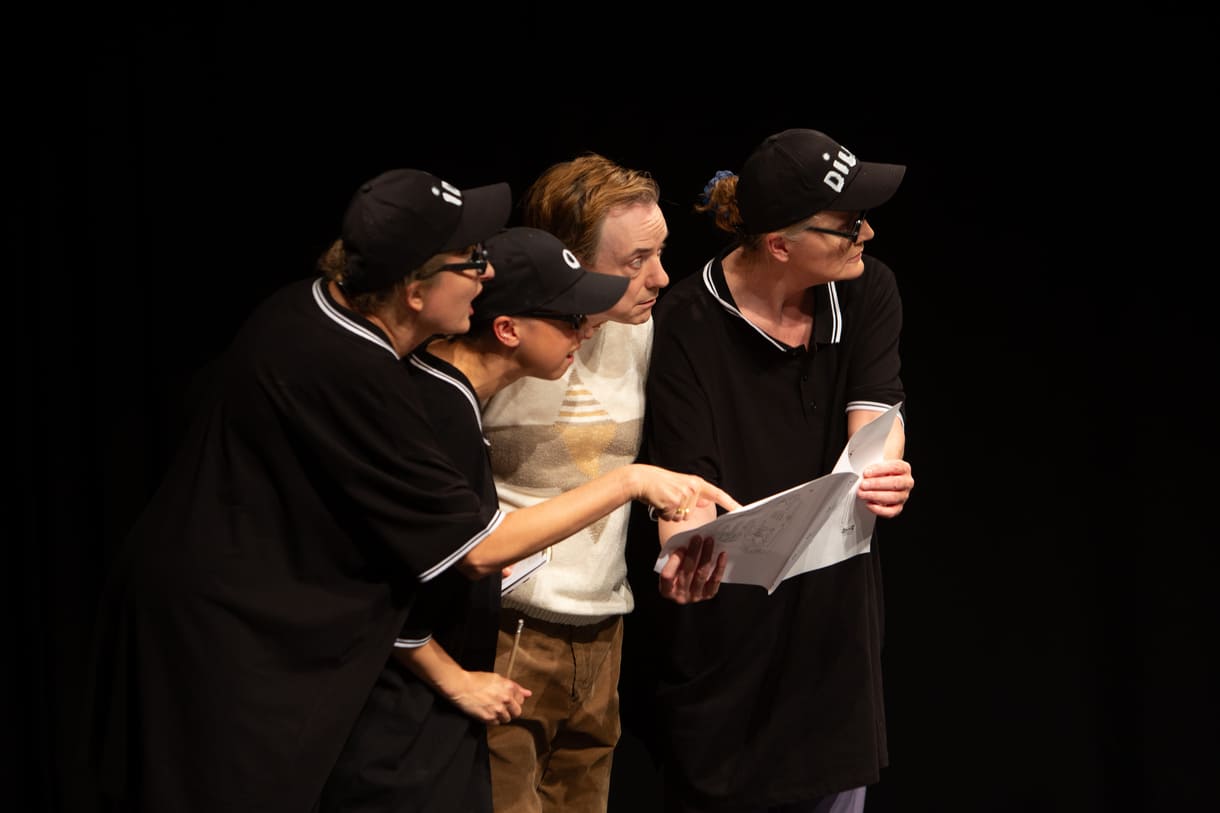

„Wurst, Obst, Stirbst“ – schon der Titel der Fortsetzung von „Ein bescheidener Vorschlag“ mit dem das Herminentheater den Nestroypreis für die beste Off-Theater-Produktion 2022 gewonnen hatte, greift in die Kiste des schrägen Humors. Sagen Sie sich einmal den neuen Stücktitel (halblaut) vor 😉

Der Mut zur Hässlichkeit mit der die Figuren geschminkt und kostümiert (Eva-Maria Mayer) sind, der bei einem Erstbesuch vielleicht noch anfänglich Bedenken im Kopf entstehen lässt – „wäre das Body-Shaming über solche Charaktere zu lachen?“ – verfliegt bald. Die Typ:innen nehmen sich selbst und (hin und wieder) das Publikum auf die Schaufel. Und „entblößen“ vielleicht in ihrem bitterbösen-satirischen Schauspiel die eine oder andere dunkle Seite auch von Zuschauer:innen. Etwa wenn’s um die Verfrachtung der alten Frau Scherer (wunderbar schräg Ambra Berger) ins Pflegeheim geht und diese im Glauben lassen, es wäre nur ein kurzer Urlaub.

Eingebaut in komisch-schreckliche Szenen im Altersheim, sind „natürlich“ wieder solche der Polit-Satire: Der Bürgermeister (bitterbös Ida Golda, die auch Scherers Tochter spielt) ist Spritzwein-Fan und die Landeshauptfrau (Peter Bocek, auch Scherers Sohn und Arzt im Pflegeheim) ist keine Freundin von Gendern, weswegen sie lieber ein -mann am Ende ihres Titels trägt. Ach, natürlich brauchen sie ein nettes Foto mit Insaßinnen des Altersheimes für die Medien. Da ist es allen Beteiligten egal, dass die eine nur eine Aufblaspuppe, die von Pflegerin Lacrimosa mit östlichem Akzent (Anja Štruc) gehalten wird und die andere schon tot ist – „wurscht, ob’st stirbst“ sozusagen. Beim Gruppenfoto darf der schmierige Heim-Leiter (Kristóf Szimán) nicht fehlen.

Traten die Bouffons im Vorgänger-Stück immer wieder aus ihren genannten Rollen raus und verwandelten sich in Schauspieler:innen kürzest parodierter Shakespeare-Szenen, so nehmen sie sich dieses Mal russische Klassiker vor – „ja darf man das jetzt überhaupt?!“ Und so steht unter anderem „Krieg und Krieg“ von Leo Toystory (ausgehend von Lew Tolstois berühmten Roman „Krieg und Frieden“) auf dem Spielplan des Quintetts.

Mitunter gelingt der Versuch einen fulminanten Erfolg zu wiederholen nicht genau so gut wie beim ersten Mal – das muss, jedenfalls nach dem Besuch der zweiten Vorstellung drei Tage nach der Premiere – hier festgestellt werden. Menschen, die das Vorgängerstück nicht gesehen haben, waren dennoch ebenso sehr überzeugt wie eine offenbar eingefleischte Fangemeinde.

Noch bis Ende Mai (29.) ist das Stück vorläufig im TAG (Theater an der Gumpendorfer Straße, Wien-Mariahilf) zu erleben – Detailas siehe Info-Box am Ende des Beitrages.

Szenen-Applaus schon in den ersten Spielminuten – bei bemüht vorgetragenen Gedichten unter großen einem Lebkuchen nachempfundenen Herzen ebenso wie beim wie tiefe Hackeln fliegenden von Schimpfwörtern gespickten Streit zwischen Gäst:innen in einem Lokal bei der Premiere des neuesten Stücks, einer Eigenproduktion im Theater Forum Schwechat.

Aus dem „M“ im großen braunen Herzen im Bühnenhintergrund wurden der erste und der letzte Strich weg-gekletzelt, das „u“ erhielt einen roten Bogen oben und einen Strich daneben, weiters wurde ein „t“ abgekratzt – so wurde aus Mutter- ein Vatertag – vom Schriftbild her und bewusst gewollt, irgendwie zurecht gebastelt.

Im Vorjahr hatte dieses Theater (übrigens nur wenige Gehminuten von der S-Bahn-Station gleichen Namens, vorletzte Station vor dem Flughafen) anlässlich des 30. Geburtsages des zum Kult gewordenen Films diesen (wieder wie ursprünglich) auf die Bühne geholt. Wurde zum Renner. Praktisch jede Vorstellung ausverkauft. Und nicht wenige Fans, die offenbar den Film mehr als nur in Mal gesehen hatten, konnten so manche Dialoge auf der Bühne im Publikum mitsprechen.

Schon damals hatte das Theater angekündigt: 30 Jahre Frauen-Klischees, die schon durch den Kakao gezogen wurden, seien genug: „Die Frauen schlagen zurück, nächstes Jahr spielen wir Vatertag“ – samt Premieren-Termin eine Woche vor dem Muttertag.

Mit einem großen, schmerzhaften Hindernis in der Arbeit daran. Der damalige Regisseur Andy Halwaxx starb völlig unerwartet im Dezember – eine Woche davor war er zur Vorbesprechung im Theater Forum. Und so musste das Theater und der Regisseur, der schon oft hier inszeniert hatte, Marius R. Schiener, einen Pakt mit dem Teufel eingehen, um „Vatertag“ zu stemmen – mit zum Teil ganz neuen Mitwirkenden.

Die vielen Figuren (35, wenn ich mich nicht verzählt habe) – von nur fünf Schauspieler:innen mit andauernden Rollenwechseln verkörpert – orientieren sich weitgehend am „Muttertag“-Personal. Alle Personen, die Valerie Bolzano, Randolf Destaller, Michelle Hadyn, Manuela Seidl und Bálint Walter (alphabetische Reihenfolge) meist zum Zerkugeln als Karikaturen von Prototyp:innen darstellen, unten in der Infobox. Sie alle in den Text einzubauen würde eher zur Verwirrung beitragen. Natürlich ist das doch in kurzer Zeit aus dem Boden gestampfte Stück nicht derart ausgereift wie der erst auf der Bühne, dann zum Film und schließlich wieder auf die Bühne gebrachte „Muttertag“.

Allerdings haben hier – wie versprochen als zurück schlagen – die Frauen das Kommando. Der Willi ist in dem Fall aber nicht der Hamster auf den sich der Opa gesetzt hat – mit den begleitenden Worten „I sog’s glei, i woar’s ned!“. Der Willi ist, viel mehr war hier der Opa, auf den sich ein Elefant bei der Safari in Afrika gesetzt hat. Und die Oma ist auf Mann-Suche. Dafür braucht sie Kohle, will sie sich doch Schönheits-Operationen unterziehen, um ihren Marktwert zu steigern. Wofür sie das Konto ihres Sohnes, des berühmten Edmund, dessen Ehrentag nun gefeiert werden soll, ebenso leerräumt, wie alles was nicht niet- und nagelfest ist verhökert.

Wobei – die Handlung ist – in Wahrheit wie bei Muttertag – zweitranging. Erstranging ist das Spiel mit Klischees. Hier werden einerseits Männerbilder aufs Korn genommen und andererseits vieles von dem, das „man ja nicht mehr sagen darf“. Letzteres immer wieder symbolisiert durch Verkleben der Münder mit schwarzem Gaffa (Gewebe-Klebeband, das insbesondere auf Bühnen oft zum Einsatz kommt, um Dingen Halt zu geben!) Letzteres wird dann gleich in doppeltem Sinn auf die Schaufel genommen, weil es ja doch stets lautstark hinausposaunt wird 😉

Und ersteres kulminiert in einem Männertreffen von Incels (INvoluntary CELibate – unfreiwillig zölibatär / sexuell enthaltsam). Wie „richtige“ Männer mit Frauen erniedrigend umgehen sollten … – und sich dabei – hier freiwillig – lächerlich machen.

Unter dem eingangs beschriebenen großen Herzen, das im Laufe der rund zwei stunden (eine ¼-stündige Pause) immer weiter runter rückt, haben die unterschiedlichsten Figuren Solo- bzw. Duett-Auftritte mit auf Vatertag adaptierten teils bekannten Gedichten und Liedern wie „Oh, mein Papa / hat mich fester geschlagen als Mama“, „Vater werden ist nicht schwer / Vater sein dagegen sehr…“, „Da Papa wird’s scho richt’n…“, „Mei Vota woar a Hausherr und a Seidnfabrikant…“

Ambiente und Beginn fast wie ein Märchen – An den Seitenwänden neben dem Publikum im Theater am Lend beim Festival spleen*graz hängen hellblau-weiße Fahnen mit einem Einhorn-Kopf in der Mitte. Flaggen eines Fantasielandes. Die beiden Musiker:innen und Schauspieler:innen Anna Vercamme und Joeri Cnapelinckx von der belgischen Gruppe Kopergietery kommen mit der Faust auf der Stirn, ebenfalls das Fabelwesen symbolisierend.

Doch das „Märchenland“ erweist sich rasch als Dystopie. Alles ist dem unumschränkten, diktatorischen Leiter untergeordnet. Widerspruch mag der ebenso wenig wie Künstler:innen, spezielle Dichter:innen. Die schaffen es, Kritik zwischen den Zeilen zu verstecken und deswegen hat er sie längst alle ausweisen lassen. Keine leichte Ausgangsbedingung für Felka und Felix, wie die von den beiden verkörperten Figuren im Stück „Der bleiche Baron“ heißen. Und als solche bilden sie die „Felka und Felix kleine Widerstand Sing along bing bong“.

Zur Tarnung wollen sie was Nützliches für den Leiter machen und laden das Publikum ein, Huldigungslieder für diesen Herrscher einzustudieren – unter anderem dafür, dass er den (größten) Sprechstab habe. Sie verstünden ja, wenn wer dabei nicht mitmachen wolle, aber „da müssen wir jetzt durch“. Selbst das vermitteln die beiden mit einem Augenzwinkern, mit (Selbst-)Ironie – und lassen dabei doch an- und durchklingen, was sich rundum in der Welt abspielt und anbahnt.

Felka greift immer wieder absichtlich zu falschen Artikeln für Substantiva, wird von Felix stets verbessert und erklärt, dass sie sich ständig rechtfertigen müsse, „nicht von hier“ zu sein. Sie sei von nirgends und überall aber jetzt eben einmal da. Und trotz der drohenden Gefahr an Leiters Geburtstag, wo er 1000 neue Sterne in den Himmel schießen will. Und Unliebsame Menschen gleich mit dazu – Regime-Gegner:innen oder Fremde. Ihr Kompagnon Felix drängt auf Zusammenpacken und Abhauen ehe es zu spät ist. Sie hat es satt. So oft musste sie schon flüchten. Jetzt ist es genug, aber er könne ruhig gehen.

Wie die Geschichte selber weitergeht? Nein, gespoilert wird nicht. Verraten hingegen sei schon, dass Anna Vercammen (Felka) Saxophon, Trompete und Klavier und ihr Kollege Joeri Cnapelinckx (Felix) Klavier, Schlagzeug und E-Gitarre spielt.

Wirkt die vom Leiter erwünschte und verlangte Huldigung noch lächerlich, so wird es nach und nach ernst und ernster – in der Sache, im musikalischen und Schau-Spiel der beiden bleibt es humorvoll, wenngleich mitunter sarkastisch – mit Anmutungen von subversiver, kritischer Satire im Untergrund. Getragen von einer gewissen Leichtigkeit, die offenbar die Schwere der Bedrohung erträglich machen will/soll. Zumindest für Zuschauer:innen, die nicht akut in einer ähnlichen Lage sind oder Verwandte und Freund:innen in einer solchen haben.

Compliance-Hinweis: Das Festival spleen*graz hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr … für drei Tage zur Berichterstattung nach Graz eingeladen.

Gewöhnungsbedürftig ist das Setting anfangs schon. Eine Truppe auf sogenannte Freaks hergerichtet, ausgestopfte, überdimensionale Körperteile, hinten, vorne, an Schultern und so weiter, aufgesteckte schräge Zähne bzw. bemalte, so dass die Münder voller Zahnlücken wirken. Geht das, über solche Figuren zu lachen? Ist das nicht ein sich lustig machen über Behinderungen? Über Andersartigkeiten?

Erst mit den ersten Gags, dass sich die fünf Darsteller:innen über die Gegenseite – das Publikum – und so manche (sehr) aktuelle polit-mediale Verhältnisse lustig machen, ist einigen (unter anderem mir) das Lachen möglich. Anderen schon früher. Doch andere lachen auch, als gegen Ende die fünf Schauspieler:innen in „Ein bescheidenerer Vorschlag“ die Geschichte brechen, darauf bauen, dass hier das Lachen im Halse stecken bleiben und ersticken sollte.

Wirkt ein wenig kryptisch, oder?

Nun, in dem genannten Stück des Herminentheaters – im Vorjahr mit dem Nestroy für die beste Off-Theater-Produktion ausgezeichnet -, das fast 30 Mal quer durch Österreich und im Theater An der Gumpendorferstraße (TAG, Wien), mit dem es koproduziert wurde, ausverkauft die Hütte zum Toben brachte – zwei Mal noch im Sommer beim Festival „Hin & Weg“ in Litschau zu erleben -, spielen fünf Bouffons. Aus den ursprünglich der Lächerlichkeit preisgegebenen sogenannten Freaks wurden seit den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts von der Pariser Theater- und Clown-Schule von Jacques Lecoq diese zu Figuren, die sich über die Zuschauer:innen und die Gesellschaft lustig machen.

Und wie diese spielen: Ambra Berger, Peter Bocek, Ida Golda, Kristóf Szimán und Thomas Toppler (der gemeinsam mit Hannelore Schmid das Stück geschrieben hat) bringen sozusagen die Verhältnisse zum Tanzen. Als „Legi“ (Peter Bocek), „Exi“ (Thomas Toppler), „Justy“ (Ambra Berger) und „Medi“ (Ida Golda) nehmen sie bekannte heimische Auswüchse der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart von Verhaberung und Korruptheit von legislativer, exekutiver Staaatsgewalt, Justiz und Medien aufs Korn. Fünfter im Bunde ist „der Ausländer“: Kristóf Szimán durchlebt, satirisch überhöht, das was so manchen bei der MA35 oder anderen heimischen Behörden widerfährt, wenn sie um Aufenthaltsgenehmigung ansuchen – sie werden abgekanzelt. Zwischenzeitlich dient er wiederum als Parade-Integrierter für nette Fotos eines Politikers in einem der bunten Medien.

Aber nicht nur, sie bauen ihre Truppe auch ein in drei verschiedene Shakespeare-Szenen: Hamlet, Othello und Der Kaufmann von Venedig. Und sie nehmen – schon im Stücktitel – Anleihe beim irischen satirischen Schriftsteller Jonathan Swift. Der schlägt in seinem „A Modest Proposal“ – Ein bescheidener Vorschlag: Um zu verhindern, dass die Kinder der Armen ihren Eltern oder dem Staat zur Last fallen, und um sie nutzbringend für die Allgemeinheit zu verwenden; 1729) vor, Wohlhabende vor dem Anblick Armer zu schützen, indem Tausende arme Kinder kannibalisch verfüttert werden. Nicht die Armut, sondern die Armen bekämpfen sozusagen.

Diesen bitterbösen satirisch auf die Spitze gegriffenen zynischen „bescheidenen Vorschlag“ greift die Bouffon-Truppe auf und „opfert“ den „Migranten“, um hier auch den Spaß drastisch enden zu lassen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen