In einem mitreißenden Mix aus unterschiedlichsten Tanzstilen von Musical bis Breakdance, begleitet von einer Live-Band, sowie Schauspiel und Videos in Comic- und Computerspiel-Ästhetik zauberten vor allem Studierende verschiedener Abteilungen der Anton Bruckner Privatuniversität Linz eine mit auch viel Witz gewürzte zeitlose Story, die vor allem Gier aufs Korn nimmt. „Sin City oder die salzigen Tränen der Edith Lot“ nimmt Anleihe bei der mehr als 2000 Jahre alten Geschichte der Stadt Sodom, die hier Sodor heißt. Sie ist DAS Symbol für Ansammlung sündiger, vor allem gieriger Menschen und findet sich sowohl im hebräischen Tanach als auch der christlichen Bibel und dem islamischen Koran – wie viele andere Geschichten der drei großen, monotheistischen Weltreligionen.

Auf halbem Weg hinauf auf den Linzer Pöstlingberg liegt diese Uni schön im Grünen, fast „paradiesisch“. In der Studiobühne „rockten“ die mehr als zwei Dutzend jungen Darsteller:innen, meist gleichzeitig auch Tänzer:innen diese Story, die – im Gegensatz zu den religiösen Büchern – der dort namenlosen Frau des Lot einen Vornamen, nämlich Editz, gaben und sie ins Zentrum rücken. Da es sich um eine reife Ensemble-Leistung handelt, seinen hier keine Mitwirkenden erwähnt – sie alle, auch das Leading-Team mit Idee, Konzept, Regie, Choreo und so weiter sind hier „nur“ in der Info-Box alle genannt.

Die Stadt ist dem Verderben geweiht, der (jeweilige) Gott will wegen der Sündhaftigkeit ein Exempel statuieren und sie vernichten. Engel wollen wenigstens Edith Lot, hier eine Aktivistin gegen den Raubtier-Kapitalismus, samt ihrer Familie retten. Einerseits mit Flügel, andererseits wirken sie auf der Erde irgendwie wie Aliens und doch wieder wie heutige Menschen, suchen sie doch verzweifelt nach einem Ladekabel für ihr SmartPhone.

So alt die Geschichte in ihren Grundzügen, so praktisch zeitlos und besonders aktuell sind diese knapp mehr als 1½ Stunden gegen Menschheit und Planeten zerstörende „Sünden“ ebenso wie für den Widerstand dagegen und für eine (menschen-)freundlichere Welt. Denn hier ist Frau Lot nicht nur eine von einer himmlischen Macht Auserwählte „sündenfreie“, sondern eben eine Kämpferin für eine bessere Welt und Klima und dessen Rettung versus Zerstörung ein zentrales Thema.

Würde sich auszahlen, damit auf Tour zu gehen, oder die Story von anderen großen, jungen Ensembles eigenständig neu zu inszenieren.

Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.

„Nur noch ein bisschen…“ möchte Momentchen im Bett kuscheln – auch wenn das Weckerläuten hier anmutig aus einer Querflöte kommt. „Momentchen“ (Kollektiv „am apparat“) heißt auch das nicht ganz einstündige Stück (ab 6 Jahren), das märchenhaft unterschiedlichen Zeitbegriffe von Kindern und Erwachsenen thematisiert und nun Premiere im Dschungel Wien hatte.

Kinder und Erwachsene leben oft sozusagen in unterschiedlichen Zeit„zonen“. Wochentags in der Früh sollen Kinder in den Turbo-Modus schalten, aufstehen, „tu endlich weiter“ dürfen sie keine verträumten Momente erleben. Wenn sie am Wochenende aber frühmorgens schon putzmunter sind, ist das Eltern nicht immer recht. „Warte, gleich!“, kriegen Kinder meist auch alle Tage und recht häufig zu hören, wenn sie etwas wissen oder erzählen wollen – dann sollen sie auf Ultra-Zeitlupe schalten.

„Momo“, der vor mehr als 50 Jahren von Michael Ende veröffentlichte Roman, Dutzendfach auch als Theaterstück inszeniert und mehrfach verfilmt, ist der Klassiker der Verarbeitung des unterschiedlichen Zeitbegriffs, wo graue Herren den Kindern und allen, die sich auf diese einlassen, Zeit stehlen.

Zurück zu „Momentchen“: Will das Kind, gespielt von Nicholas Hoffman, in der Früh noch länger unter der wohligen Decke bleiben, so würde es später gern den Turbo einschalten und urschnell erwachsen werden – um endlich ein Handy zu kriegen. Was so nicht ganz schlüssig ist, haben doch die meisten Kinder auch schon in jungen Jahren ein solches (Text, Illustrationen: Edwarda Gurrola; Outside Eye = dramaturgische Beratung: Raffaela Gras).

Aber davon abgesehen, beginnt eine wie schon eingangs kurz erwähnt, märchenhafte Geschichte. Momentchen ist mit der Klasse im Haus des Meeres und trifft dort auf ein vom echten Schwanzlurch Axolotl inspiriertes Fantasiewesen namens Axolotta. Und dieses knallgelbe Wesen verschafft Momentchen die zauberhafte Fähigkeit, Zeit zu dehnen oder zu stauchen – je nachdem. Pausen in der Schule werden lang, langweilige Unterrichtsstunden kurz.

Und diese fantasievollen Zeitveränderungen spielen sich auf zwei Ebenen ab. Der schon erwähnte Schauspieler agiert im Wechselspiel mit ausgeschnittenen Pappfiguren in einer kleinen Greenbox, die live von Elina Lautamäki, die auch für die ebenfalls Live-Musik sorgt, bewegt werden. Figuren – seiner Klassenkolleg:innen Ramona, Gino und der Ober-Mobber Billy, aber auch eine alte Frau in der U-Bahn – und Schauspiel ergeben kombiniert groß projizierte Live-Trickfilm-Szenen. Somit sind nicht nur die Trickfilm-Szenen zu erleben, sondern auch ihr Making of: Künstlerische Leitung, Video, Bühne: Jan Machacek; Musik, Programmierung: Oliver Stotz; Licht, Video: Bartek Kubiak; Kostüme: Hanna Hollmann; Bühnenbauten: Wallner Kopp.

Übrigens: Momentchen wünscht sich von Axolotta, die wie all ihre Artgenoss:innen Körperteile nachwachsen lassen kann, ein sozusagen aus seiner Hand wachsendes Mobiltelefon – und kriegt von ihr hingegen ein Herz; was ihn zunächst enttäuscht, aber dann… lässt sich die Hauptfigur natürlich auf dieses Spiel ein – und mit ihr das Publikum – mit einem überraschenden Handy-Auftritt am Ende 😉

Ein Halbgott, der gern (wieder) in den Kreis der Voll-Gött:innen aufgenommen werden möchte, meint der Superheld zu sein. Er könne – und das in kürzester Zeit – die Welt retten. Von jenen Problemn, die seine Mitspieler:innen – ob Gottheiten oder Privatdetektiv mit Katzenohren – erkennen und benennen: Müll, Ressourcen, die zu knapp sind, schlechte Verteilung von Wasser.

Auf cool und lässig tritt der Genannte in Erscheinung. Natürlich tut sich nichts – zumindest nicht zum Besseren – in knapp weniger als einer halben Stunde spielen Demian Ivanov, Yaroslav Kushnir, Tymofii Lozovy, Elizabeth Mokretsova, Yasmina Pashchenko, Yelyzaveta Stoianova, Sofiia Vdovenko, Artem Zhmudenko die Performance „Verflixt, wer rettet die Welt?“ Ideen und all ihre Sätze haben sie selbst in einer der Theaterwerkstätten im Dschungel Wien eingebracht und erarbeitet – unter der künstlerischen Leitung von Oksana Maslova in Zusammenarbeit mit Vladyslava Chentsova und Anastasiia Ustymenko sowie der Multimedia-Künstlerin Lesіa Kvitka, die an der Linzer Kunstuni studiert – und die Werkstatt-Teilnehmer:innen in die Gestaltung dieser Videos miteinbezogen hat.

Letztere sorgt für ein weiteres Element in der Aufführung im Rahmen des derzeitigen Werkstatt-Festivals: KI-generierte Video-Sequenzen, nachdem einer der jungen Spieler:innen meint, nur wenn er ins Fernsehen komme, könne er die Welt retten.

Klappt – natürlich – auch nicht.

Die Kinder und Jugendlichen dieser Werkstatt beziehen in ihre Performance aber auch noch ein drittes Element ein. Eines der zentralen Probleme, die sie mehrfach ansprechen: Müll. Vor allem aus Abfall-papier und -Karton samt jeder Menge Klebebänder haben sie teils schräge Puppen gebaut, die sie in einer Szene im Zentrum der Bühne auch bespielen – mit teils sarkastischem Humor, den sie damit in die Show einbringen.

Ob und wie die Welt vielleicht doch gerettet werden könne?

Alles soll sicher nicht gespoilert werden 😉

Das musst du erst einmal aushalten: Die Performance beginnt und die Darsteller:innen stehen ruhig, fokussiert, aber ohne auch nur ein Wort, eine Bewegung – mit Ausnahme jener der Augen. Blicke. Auch die, zumindest die vom Rezensenten wahrgenommenen, starr, aber nicht ins Leere. Und auch nicht zu Boden, in die Luft oder wo auch immer hin, sondern auf Zuschauer:innen. Gefühlt eine „Ewigkeit“ beginnen Mira Buzanich, Lara Hauer, Leonie Hoffer, Theodor Machacek, Sophia Pilz, Iris Poulios, Elena Seitz, Sophia Seitz, Berenice Straessler und Gabriele Zugaj so ihre „performative Erkundung der Zeit“ mit dem Titel „No pressure“. Es waren die Präsentationen des Theaterclubs 1 im Vestibül des Wiener Burgtheaters beim Festival der vier Clubs, die monatelang entwickelt und geprobt hatten.

Eine derartige vom Setting her schon ziemlich druckvollen Situation – denn alle Augen des Publikums aus allen Richtungen beobachten die Jugendlichen – so meisterhaft über die Bühne zu bringen, Hut ab.

Stress, wenn die Zeit zu knapp wird – für die Vorbereitung auf Prüfungen oder so manch anderes auch im privaten Bereich. Schwierigkeiten, einfach einmal „nichts“ zu tun, ohne schlechtes Gewissen, ich müsst / sollte / könnte doch. Oder genau das schon zu schaffen. Relativität von Zeitempfinden – was ist lange, was verfliegt?

In unterschiedlichsten, meist sehr rhythmischen, in manchen Szenen synchron choreografiert, dann wieder sehr individuell unterschiedlich machen die halbe Stunde dicht und abwechslungsreich. Mal schützen sich (fast) alle in einer Art Zelt aus großen Handtüchern, dann verwenden sie diese Requisiten einzeln. Und von allen unbeeinflussbar, fallen Wassertropfen eines an die Decke gezogenen nassen dieser Tücher auf den Tanzboden. Tropf, tropf, tropf – fast wie eine Sanduhr – allerdings der Schwerkraft geschuldet, nur in eine Richtung, der Raum lässt sich ja nicht auf den Kopf stellen 😉

Meist kommen die sehr jungen Performer:innen ohne Worte aus. Einige fallen doch – und die auch in verschiedenen Sprachen, die Teilnehmer:innen mitbringen – von der Begrüßung in Burgenland-Kroatisch über Italienisch, Französisch, Türkisch und Griechisch.

„Fake News“ (Fäik Njus) ist zum allgegenwärtigen Schlagwort geworden – sosehr, dass das gängigste Online-Übersetzungsprogramm bei der Eingabe dieser beiden Wörter sie gar nicht mehr als „gefälschte Nachrichten“, sondern auch auf Deutsch gleich als „Fake News“ anzeigt.

Spätestens seit der (wieder) neue US-Präsident Donald Trump schon in seiner ersten Amtszeit diesen Begriff besonders seriösen, recherchierenden Medien an den Kopf war und nun eine ganze ernsthaft arbeitende Agentur aus seinen Medienterminen aussperrte, hat er sich fast ins Gegenteil verkehrt. Vielleicht ist dir noch in Erinnerung, dass rund um die weltweite Corona-Erkrankungen immer auch die Beschimpfung „Lügenpresse“ für Medien gefallen ist.

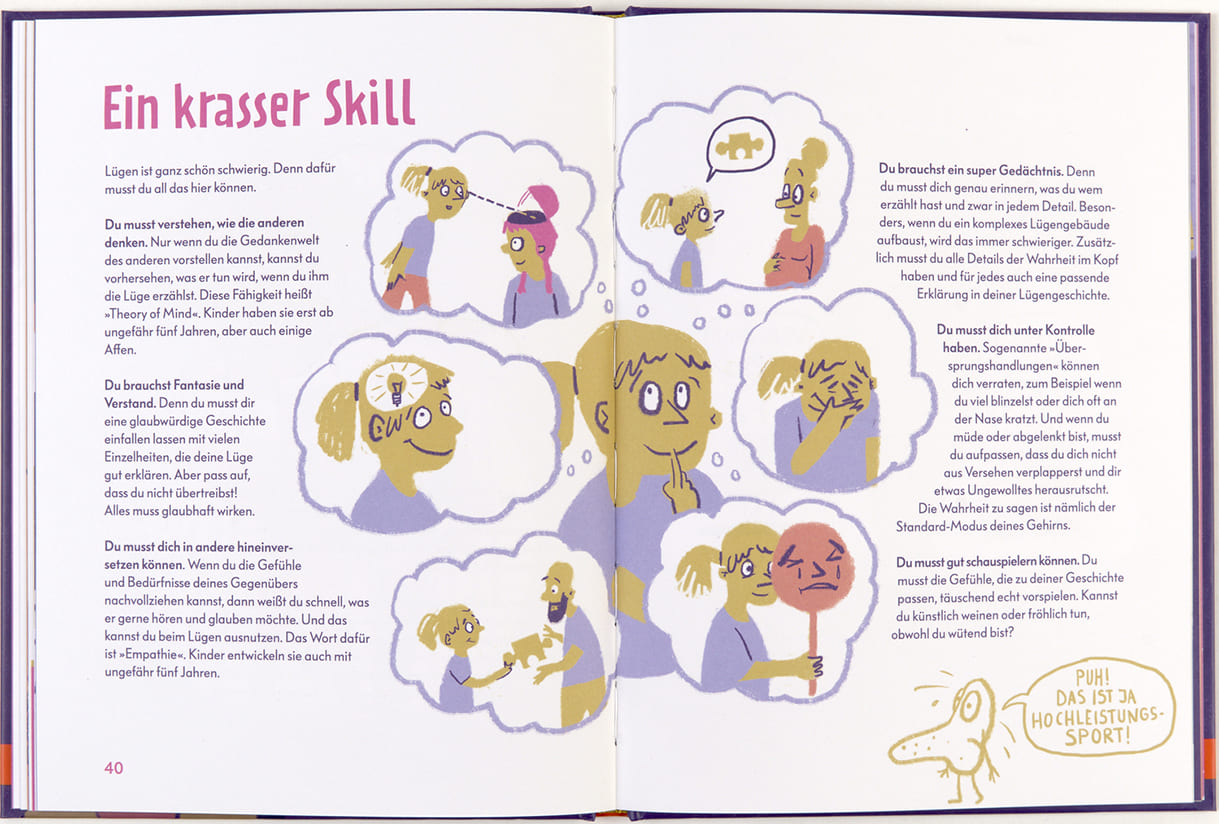

Was ist nun echt, was falsch, was wahr, was gefälscht? Weit über Online-Medien oder gar Social-Media-Kanäle hinaus beschäftigt sich das nicht ganz 60-seitige, bunt und immer wieder auch witzig illustrierte Buch „Die ganze Wahrheit über das Lügen“ damit (Text: Johannes Vogt, Illustration: Felicitas Horstschäfer).

In kurzen, knackigen Geschichterln und Geschichten liefert das sich ergänzende Duo Beispiele dafür, dass nicht alles, was nicht wahr ist, schon eine Lüge sein muss. Besonders kommt dies auf einer Doppelseite rund um das Zusammenkommen einer ausgedachten Familie zu Weihnachten zum Ausdruck.

So beginnt die erste davon mit der Sprechblase „Die lieeebe Verwandtschaft! Schön, dass ihr da seid!“, die aus dem Mund jener Person kommt, die die Tür öffnet.

Einmal umgeblättert und schon lässt die gleiche Person in der halboffenen Tür die Schultern sinken und in der Sprechblase steht: „Bin ich froh, wenn ihr alle wieder weg seid!“ Diese Doppelseite trägt die Überschrift „Seid ehrlich!“, die davor „seid höflich!“

Aber auch Schauspiel, Fantasiegeschichten – ob in Filmen, Büchern, Comics, Serien oder auch „nur“ von dir ausgedacht und erzählt, für einen Schreibwettbewerb oder eine Schularbeit bzw. Hausübung geschrieben sind keine Lüge.

Bei Ausreden wird’s schon enger – auch das zeigt das Buch anhand von Beispielen. Und es schildert auch, dass bewusstes Lügen ganz schön mühsam und anstrengend sein kann: So musst du dir merken, wem genau du was in allen Einzelheiten erzählt hast und darfst beim nächsten Mal, wenn du auf diese Story zurückkommst nichts erzählen, das der vorherigen Version widerspricht. Bei der Wahrheit weiß du ja, was sich wie, wann, wo abgespielt hat.

Und Lügen löst bei den meisten Menschen ganz schön viel Stress aus – der von anderen nicht selten auch bemerkt wird, wenn du übermäßig schwitzt, deine Augen nervös zucken, du dein Gegenüber nicht anschauen kannst…

Weil Lügen sehr oft mit der Figur des Pinocchio und seiner bei jeder Lüge länger werdenden Nase verbunden ist, hat sich die Illustratorin eine sprechende, von vornherein schon große Nase als Figur einfallen lassen, die immer wieder im Buch auftaucht: Professor Doktor Quatschnasi.

Auf einer Doppelseite gibt es eine Art märchenhafte Geschichte wie es zur Einführung von Hofnarren gekommen sein könnte, die Herrscher:innen – im Gegensatz zu allen anderen im Hofstaat – die Wahrheit in humorvoller Weise sagen durften / sollten.

Ist also gar nicht so einfach, immer ehrlich zu sein, kann auch ganz schön verletzend wirken. Oder sogar lebensgefährlich. Dafür, dass Anne Frank und ihre Familie im Amsterdamer Hinterhaus doch knapp mehr als zwei Jahre versteckt überleben konnte, bevor sie verraten wurden, durften die wenigen Eingeweihten nicht die Wahrheit sagen, das zählt eindeutig zu Notlügen.

Neben den meisten doch recht humorvollen Episoden verweist das Buch unter anderem auf wichtige Wahrheiten, die du nie verheimlichen solltest. Auf Seite 29 sind sie rot unterlegt zu finden – siehe hier unten. Die beginnen damit, dass dir jemand Stärkeres Angst macht, aber ja nicht will, dass du es wem erzählst. Ganz im Gegenteil, du suchst dir eine Vertrauensperson, der du davon berichten kannst!…

Wenn sich wer verrechnet oder Fehler macht, fällt das natürlich – meistens – nicht unter Lügen, es sei denn, wer verlangt für etwas bewusst mehr als es kostet. Dies galt / gilt sicher nicht für dieses Taschenbuch, das auf der Website einer großen Buchhandelskette für 47.370,63 € zu finden war – nachdem KiJuKU dies via eMail sowie Social-Media verklickert hatte, fand es sich um 16,99 € (der fehlerhafte Preis hätte also mehr als dem von 2788 Exemplaren entsprochen). Wobei diese Kette übrigens die meisten gedruckten Bücher um fast immer um ½ Euro teurer verkauft als andere Buchhandlungen.

Und baut schon – wie fast alle Medien in einer Art Verkaufs-Schmäh – eine kleine Unwahrheit in den Titel: „Die GANZE (!?) Wahrheit“ über so ein großes Thema wie Lügen würde wohl ganze Bibliotheken füllen – mindestens. Auch praktisch alle Medien betiteln Sonderbeilagen oder -sendungen gern mit „alles über“ 😉

Übrigens ein auch sehr informatives – und ebenfalls witziges – Buch rund um Fake News und Hilfsmittel, sie aufzudecken ist „Angriff der Killer-Unterhosen“ – Buchbesprechung unten verlinkt.

Ein Riesending, das von seiner Farbe, der Oberfläche und der Form her an eine überüberdimensionale „Wollmaus“ erinnert, wie in manchen Regionen die Zusammenballung von Staub liebevoll beschönigend genannt wird, dominiert eine Bühnenhälfte. Ungefähr in der Mitte steht eine ganze Figur aus solchem „Material“. Steckt da wirklich – und das die ganze Zeit – ein Mensch drin? Oder wenn nicht, wie steht dieses Gebilde aus grauen „Zellen“?

„staub… a little mindblow*“ war kürzlich eine faszinierende, selbst für das Ensemble „spitzwegerich“, bekannt für ungewöhnliche Kombination aus Schauspiel, Objekt-Theater und philosophischen Gedanken noch einmal außergewöhnliche Performance im Theater am Werk Meidling. Allein schon die Idee, dem Staub eine Performance zu widmen. Und dann eine solche!

Die oben beschriebenen Objekte beide aus eigenhändig aus gefilzter Wolle angefertigt, bilden aber nicht nur beeindruckende optische Objekte (Rebekah Wild und nicht zuletzt Birgit Kellner, die auch auf der Bühne performt und in jeder erdenklichen Pause mit der Widerhakennadelgefilzt hat). Aus der großen Wollmaus schlüpft unter anderem die zuletzt Genannte und dazu noch Shabnam Chamani. Fabricio Ferrari “verwandelt” sich danach in eine Art Bruder oder zumindestens Artgenossen der aufrecht stehenden Staub-Figur, die spätestens ab diesem Zeitpunkt als Objekt und nicht verkleideter Mensch erkennbar wird. Simon Dietersdorfer begleitet die tänzerischen Staub-Performer:innen mit seinen gekonnten vielseitigen musikalischen Stimm-Fähigkeiten – von Gesang bis Mund-Geräuschkulisse.

Den Text – zwischen alltäglicher Putz-Routine und hochphilosophischen Gedanken wie aus einzelnen Staubkörnern durch Zusammenballung fast in einer Art Kooperation ganze scheinbare Wesen werden sowie so manchen scheinbaren Nonsens-Elementen – steuerte wie beim Kollektiv spitzwegerich sehr oft Natascha Gangl bei. Wobei auch viele Gedanken der Performer:innen sowie noch von einer Reihe weiterer Mitwirkenden einflossen. Und das interdisziplinäre, multimediale Performance-Kollektiv durfte Gerhard Rühms Fragmente aus seinem „Staub-Lamento“ verwenden und singen.

Für die Choreografie zeichnet Martina Rösler verantwortlich und Aslı Kışlal war dieses Mal mehr als ein „outside eye“ (dramaturgische Beratung) und wird intern als „inside eye“ beim „Staub-Schock“ bezeichnet.

Übrigens dreht sich die – hoffentlich irgendwann irgendwo wieder aufgenommene – Produktion nicht nur um die Entstehung und das Wachstum von Staub-Objekten; aus zwei Kübeln scheint auch flüssiges Putzmittel als Schaum-Geburten ein Eigenleben zu entwickeln.

In der allseitigen Beleuchtung von Staub habe ich lediglich einen Brückenschlag zu einer der zentralen Figuren aus Cornelia Funkes Tintenwelt-Tetralogie, Staubfinger, vermisst. Durch (Vor-Lesen) verschwinden Figuren aus Büchern und landen in der wirklichen Welt. Was hingegen in der Performance in weiten Teilen mitschwingt, ohne den Begriff zu nennen, ist dass wir selbst, ja unser ganzer Planet nichts anderes sind als ein winziges „Korn“ im Sternestaub des Universums.

Jedenfalls hallt vieles aus den rund 1¼ Stunden derart nach, dass einfaches Staub-wischen oder -saugen kaum mehr möglich ist, ohne den einen oder anderen (schrägen) Gedanken aus „staub… a little mindblow*“ zu wälzen. Womit diese meist lästige Tätigkeit immerhin eine neue Dimension kriegt 😉

Gut ein Dutzend unterschiedlicher Körbe sind das zentrale verwandelbare Material (Bühne & Kostüme: Salha Fraidl) dieses gespielten und musizierten fantasievollen kindlichen Spiels. So wie Kinder aus Sesseln, Schüsseln, Pölstern, Sesseln, Decken oder was immer sie zur Hand haben ihre eigenen Welten bauen, so entführen Katharina Schwärzer und Amedeo Miori das (sehr junge) Publikum in einen Zauberwald. In „Wenn Schnecken hausen“ verwandeln die beiden die Körbe verschiedener Größen, Formen, Farben werden nach und nach zu einem Baum, manche zu Ameisen- oder Käfer-Köpfen, und einige von ihnen auch zu einem Schneckenhaus.

Die beiden Bühnenkünstler:innen arbeiten neben Schauspiel viel mit fast tänzerischen Bewegungen, Musik – Katharina Schwärzer spielt Ukulele, Gitarre, Geige, ihr Kollege am Ende gar mit einer ziemlich großen Marimba, einer Verwandten des Xylophons. Und mit zwei Sprachen – Deutsch und Italienisch. Und das funktioniert wunderbar, vor allem bei den Kindern, weil ohnehin durch das Spiel immer ziemlich klar ausgedrückt wird, was auch sprachlich gemeint ist. Amedeo Miori, der vom Zirkus kommt (Circo Paniko) bringt auch ein paar Jonglage- und Balance-Kunststückerln mit ins Spiel – und ein Eichhörnchen als Handpuppe. Die beiden haben das Stück gemeinsam mit Laura Nöbauer und Uschi Oberleiter, Co-Direktorinnen des Jungen Tiroler Landestheaters entwickelt. Die beiden zuletzt Genannten sind für Regie und Dramaturgie von „Wenn Schnecken hausen“ zuständig.

Wie in einer Art lebendig gewordenem Wimmelbuch gibt es eine Stunde lang – für manche der jüngeren Kinder doch ein bisschen zu lang – viele zu schauen, zu hören, zu entdecken. Welches Tier könnte das nun sein, das da mit einer Art Irokesenfrisur, Reifrock und Art Federboa aufkreuzt? „Und Käfer, welche Arten kennt ihr denn?“, werden etwa die Kinder gefragt. Neugier wird nicht zuletzt durch einen irgendwo zwischen dem Publikum auftauchenden kleinen alten Köfferchen geweckt, das ein großes Geheimnis umweht.

Das mobile Stück für schon sehr junges Publikum tourt vor allem durch Kindergärten des besagten Bundeslandes, aber auch im benachbarten Südtirol (Italien, womit die Zweisprachigkeit auf der Bühne noch einmal eine andere Bedeutung bekommt). Da es von der Jury des Stella, Theaterpreis für junges Publikum, als eine der herausragenden Produktionen für Kinder nominiert wurde, war es nun beim Festival in Kärnten, in diesem Fall im Bambergsaal in Villach zwei Mal zu sehen.

Compliance-Hinweis: Zur Berichterstattung vom Stella-Festival wurde KiJuKU.at von der ASSITEJ-Austria eingeladen.

Die Bühne praktisch ein einziges üppiges Atelier. Schon gemalte Bilder hängen und stehen an Metallschienen. Ein Tisch voller Farben. Eine Frau (Eva Beresin) im weißen Mantel, versunken vor sich hin malend – auf weißem Leinen ebenso wie über schon vorhandene fast fotografische Bilder. Am vorderen Bühnenrand in „Alte Meisterin“ von makemake produktionen im Weiner Kosmos Theater die bekannte Musiker Clara Luzia vor einem kleinen „Cockpit“ an Instrumenten. In zwei Lehnstühlen die Schauspielerinnen Veronika Glatzner, Clara Liepsch.

Diese beiden schlüpfen in die Rollen von Studentinnen und Models der – erst im Alter wirklich groß gefeierten Malerin Maria Lassnig, himmeln diese an, verfluchen mitunter aber auch deren Launenhaftigkeit. Und sie werden von der Malerin Eva Beresin kräftig bemalt – Gesicht und schwarze, hautenge Kleidung (Kostüm: Mave Venturin), die gleichsam den Eindruck von Akt-Modellen erweckt – und werden so zu lebendigen dreidimensionalen Bildskulpturen; voller Körpereinsatz!

Schon hier ist Beresin aber nicht sozusagen eine Darstellerin Lassnigs, auch wenn es Anklänge an die vor zehn Jahren verstorbene, doch schon 1980 erste Professorin an der Angewandten und ihre Persönlichkeit gibt. Eher steht sie für die künstlerische Leidenschaft generell UND die – trotz Thematisierung – noch immer nicht gleichwertige Akzeptanz von Malerinnen. Und damit auch ihrer, Beresins, eigenen Kunst – und die Parallel zu Lassnig, auch erst spät „entdeckt“ worden zu sein.

Lassnig selbst wird in so manchen späteren Szenen von den beiden Schauspielerinnen verkörpert – wobei Veronika Glatzner eher die forsche Seite Lassnigs und Liepsch die mitunter frustrierenden Telefonate mit einem Galeristen spielt.

Und dann betritt noch die Fotografin Apollonia Theresa Bitzan in ihrer ureigensten Profession die Bühne (Bühne: Nanna Neudeck; Choreografie: Martina Rösler) – um im Atelier zu fotografieren – mit allen Einschränkungen, die Lassnig zugeschrieben werden (Text: Sara Ostertag, Anita Buchart).

Clara Luzia bestreitet als Live-Musikerin einerseits eine Erzähl-Rolle, in dem sie Stationen von Lassnigs Leben in Songs verpackt und anderseits „untermalt“ sie musikalisch so manche Szene.

Die eineinhalb Stunden sind weit mehr als ein spartenübergreifender Theaterabend über die erst sehr spät gefeierte Malerin Maria Lassnig, sondern „nur“ ausgehend von dieser, ein Gesamtkunstwerk darüber, dass Frauen – auch – in der Kunst noch immer zu gering geschätzt werden.

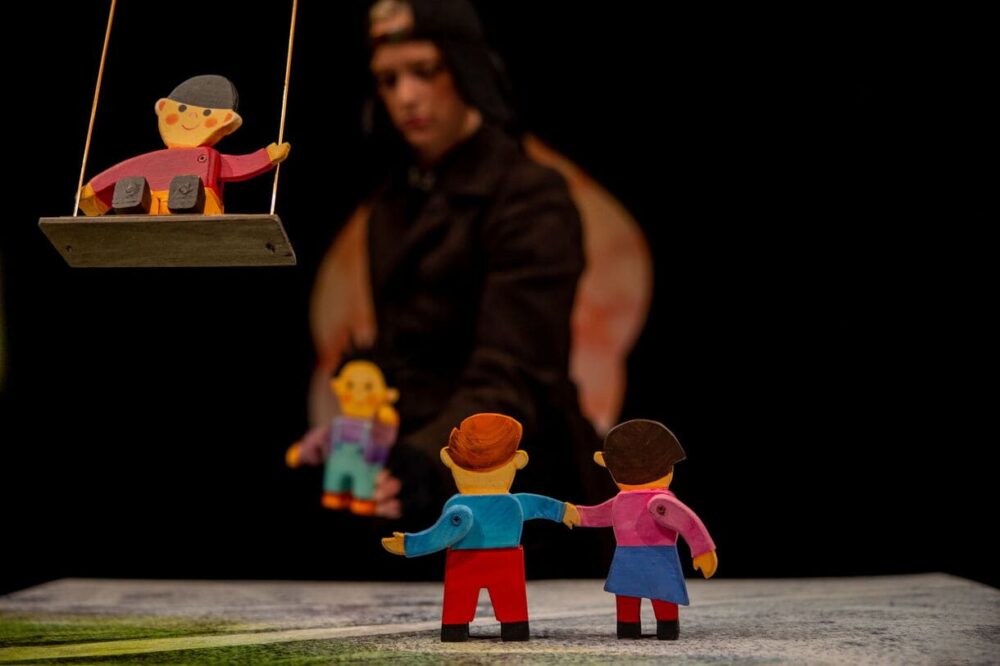

Ungewöhnlich beginnt die Inszenierung „Astoria“ – mit dem Zusatztitel „oder: Geh‘ ma halt ein bisserl unter“ – in dem auf Figurentheater spezialisierten Schubert Theater in der Wiener Währinger Straße: Markus-Peter Gössler als Pistoletti und Angelo Konzett als Hupka treten als Schauspieler ganz ohne Puppen neben den Publikumsreihen auf. Der Winter naht, klagen die beiden im Sprechgesang. Was sollen sie tun. Ersterer schlägt vor, in einem Krankenhaus zu überwintern, zweiterer meint: „Auf so etwas kann ich mich nicht einlassen. Ich bin ein kranker Mensch. Ich muss übern Winter ins Gefängnis.“

So trennen sich ihre Wege – im Frühjahr würden sie sicher wieder treffen. Hupka spekuliert damit, einem gesuchten Gewaltverbrecher ähnlich zu schauen. Doch der Gendarm (früher Polizei auf dem Land) ist total höflich, nett und nimmt Hupka nicht ab, ein Verbrecher zu sein. Und dann beginnt die zentrale Story, die sich Jura Soyfer (1912 – 1939, im Nazi-Konzentrationslager Buchenwald zu Tode gekommen), für sein drittes Theaterstück ausgedacht hat – und die nun hier im Wechselspiel von Schau- und Puppenspiel mit Livemusik (Jana Schulz) wunderbar satirisch über die Bühne geht (Regie & Textfassung: Christine Wipplinger).

Vor Kilian Hupka taucht wie aus dem Nichts – oder auch „nur“ in seiner Fantasie – Gräfin Gwendolyn Buckelburg-Marasquino auf. Die will ihrem Ehemann einen Staat schenken – zum 88. Geburtstag (Jahrzehnte später ein Code der Neonazis für zwei Mal H). Hupka bietet Hilfe an, es brauche doch gar keinen wirklichen Staat, sie könne ihn doch als Staatsbürger des neuen Staates, für den er den klingenden Namen Astoria findet, engagieren. Und wenn schon, dann als Nummer 1 und damit gleichzeitig als hochrangigen Beamten. Der sich auch verdient macht, den neuen Staat in schillerndsten Farben zu verkaufen – PR-Profi sozusagen: Keine Arbeitslosigkeit, keine Armut – obwohl Obdachlosigkeit dürfte es wohl geben, weil der Ruhm durch die Lande eilt, die Straßen Astorias seien beheizt, damit Obdachlose nicht frieren müssen 😉

Der Graf übrigens ein kleines Männchen in blau mit Schlumpf-Mütze und Gesicht, das ein wenig an Henry Kissinger, den legendären Außenminister der USA erinnert (Puppenbau: Annemarie Arzberger; Kostüm: Lisa Zingerle). Und dem kommentierenden Spruch, dass immer die Kleinen Größenwahnsinnigen am gefährlichsten seien.

Die Kunde von Astoria verbreitet sich, als wäre sie nicht – wie es „neudeutsch“ heißt Fake News, sondern Fakt. Sehr amüsant die Szene einer Konferenz, in der Diplomaten über das neue Land reden – die beiden Schau- und Puppenspieler schlüpfen mit verschiedensten Sprachfärbungen – vom nasalen Diplomatensprech bis zum ursteirischen Idiom in Sekundenschnell in die verschiedenen Rollen, recken nur ihre Köpfe – mit verschiedensten Haarkränzen umrankt – durch Fotowand-Löcher.

Viele Menschen streben in dieses Art Utopia. Doch „leider“ immer fehlt dem führenden Beamten zufolge das eine oder andere Papier – erinnert an so manchen Hürdenlauf von Jüd:innen, die in der beginnenden Nazizeit von Ländern wie beispielsweise der Schweiz nicht einreisen durften, ebenso wie an Menschen, die in Österreich Asyl beantragen oder um die Staatsbürgerschaft ansuchen. Die Hartherzigkeit Hupkas gegenüber Einreisewilligen führt ihn sogar dazu, seinen alten Freund Pistoletti nicht zu erkennen – oder erkennen zu wollen.

So bitterernst die Geschichte, so ist sie im klassischen Jura-Soyfer-Stil verfasst – satirisch setzt er seine Kritik so um, dass viel Raum für Lachen bleibt. Mitunter auch solches, das im Hals stecken bleibt.

Wäre das Stück nicht original 1937 auf der Kleinkunstbühne ABC im Regenbogen (Wien-Alsergrund) mit auch jener Szene in einer Zeitungsredaktion uraufgeführt worden, könnte diese Passage aus jüngerer Vergangenheit stammen. Irgendwann besinnt sich Hupka, mit der Wahrheit rauszurücken:

Hupka: Herr Redakteur, ich möchte Sie um die Publikation einer sehr wichtigen Nachricht bitten.

Journalist: Sehr wichtig? Schon gefährlich. Aber bitte, wenn Sie in der Montagnummer ganzseitig inserieren …

Hupka: Es handelt sich, bittschön, nicht um ein Inserat, sondern darum, dass Astoria nicht existiert!

Journalist: Für so eine fette Lüge müssen Sie schon drei Inserate aufgeben.

Hupka: Aber – das ist wahr.

Journalist: Wahr? Na, das kostet noch viel mehr! Das werden Sie gar nicht bezahlen können, Herr…

Ob „Weltuntergang“ – vor einem Jahr u.a. im Theater Arche, vor zwei Jahren durch Wiener Plätze und Gemeindebauhöfe tourend vom Utopia Theater – übrigens mit Elementen aus „Astoria“ angereichert – oder eben das aktuelle Stück oder aber auch „Der Lechner Edi schaut ins Paradies“, das Fragment „So starb eine Partei“ … der im heutigen Charkiw geborene Soyfer, der in Wien das Gymnasium Hagenmüllergasse besuchte, schaffte es mit seinen satirischen, punktgenauen gesellschaftskritischen Stücken leider Zeitloses. Wie schön wäre es, wären es rein historische Stücke und kritisierte Ungleichheiten in der Welt ebenso wie der sorglose Umgang der Menschheit mit dem eigenen Planeten, (längst) überwunden.

Dazu kommt einem vielleicht der oftmals – mitunter abgewandelt – zitierte Satz von Ingeborg Bachmann aus ihrem Roman „Malina“ in den Sinn: „Die Geschichte lehrt, aber sie hat keine Schüler.“ Den sie sich übrigens bei Antonio Gramsci ausgeborgt hat, der schon 1921 in „Ordine Nuovo“ schrieb: „Die Illusion ist das zäheste Unkraut des Kollektivbewusstseins; die Geschichte lehrt, aber sie hat keine Schüler.“ (Dieser Absatz stand hier auf KiJuKU.at ähnlich schon in der Besprechung eines Stücks im Theater Arche, „Das Lebewohl.Wolken.Heim Und dann nach Hause“ von Elfriede Jelinek; Februar 2024)

Ach wie ist es herrlich, nach Herzenslust sich in einer Küche austoben zu dürfen! Da was reinschütten, hier raucht’s, da ein Ei reinzugatschen, zu mixen, dass es nur so staubt, irgendwo blubbert’s, schäumt’s, Dinge fliegen durch die Luft – und alle haben ihren Spaß daran – der Spieler Simon Engeli, der Stoffhund Monty, geführt, gespielt und gesprochen von Rahel Wohlgensinger. Und nicht zuletzt das Publikum, auf das die Spielfreude und -lust der beiden überspringt.

Folgerichtig heißt das Stück von puppenspiel.ch aus der Schweiz „So ein Chaos“. Wobei sich die gute Stunde nicht allein auf das hemmungslose Produzieren von – natürlich geplantem, getimten, exakt gespielten scheinbar aus dem Ruder laufenden Momenten beschränkt (Regie: Andrea Noce Nosed).

„Am Anfang war das Chaos“ wird oft auch im Zusammenhang mit der Entstehung des Universums gesagt. Höchstwahrscheinlich war das was wissenschaftlich als Urknall vor knapp 14 Milliarden Jahren am Beginn stand/flog/schwebte oder was auch immer ein ziemliches Chaos. In unterschiedlichsten Regionen und Kulturen der Welt haben sich Menschen zu verschiedensten vorwissenschaftlichen Zeiten Geschichten ausgedacht, wie Menschen, Tiere, Pflanzen, die Erde, Sonne, Mond und Sterne kurz das ganze All entstanden sein könnten.

Und in einem Buch über viele Schöpfungsmythen liest Simon am Küchentisch, erzählt den einen oder anderen Mythos kürzest zusammengefasst. Rahel versucht darauf aufmerksam zu machen – ohne es direkt zu sagen -, dass heute ihr Geburtstag ist. Aber ob sie über den Kalender der Maya oder andere Zeitrechnungen reden, er hat’s schlicht vergessen und checkt’s jetzt noch immer nicht.

Rahel geht daher beleidigt, um sich mit einer Freundin zu treffen. Und irgendwann nachdem sie weg ist, schießt’s Simon ein, was er versäumt hat. Und so will er eine super-tolle Gemüse-Quiche für sie zubereiten. Und dabei produziert er eben – nicht zuletzt im Zusammenspiel mit der Hundepuppe – die eingangs beschriebene herzhafte geplante Unordnung in der genial dafür zurechtgezimmerten Theaterküche (Bühne: Joe Fenne).

Eine besonders humorvolle Szene richtet sich – ebenso wie viele der unausgesprochenen Zwischentöne in der Beziehung zwischen dem Paar Simon und Rahel – eher an die Erwachsenen im Publikum, ohne Kinder gar zu langweilen. Hund Monty als Psychiater, der mit Simon dessen Probleme beackert.

Compliance-Hinweis: KiJuKU wurde von Luaga & Losna zur Berichterstattung nach Feldkirch (Vorarlberg) eingeladen.

KiJuKU hat dieses experimentelle Performancetheater schon vor ungefähr einem Jahr im Wiener WuK (Werkstätten- und Kulturhaus) gesehen und beschrieben – hier diese Stück-Rezension:

Die junge Anna – irgendwas zwischen Anfang und Mitte 20 – verwaltet am Computer Unterlagen der Studierenden einer Schauspielschule, ist aber auch für alle möglichen anderen Dinge zuständig oder packt an, wo gerade helfende Hände erforderlich sind. In der Freizeit strebert sie für die Abendmatura. Die will sie absolvieren und danach Jus studieren. Eigentlich – so kommt es in manchen Szenen – am intensivsten in einer ohne Worte – zum Ausdruck, wollte sie als (sehr) junges Mädchen selber Schauspielerin werden.

Apropos ohne Worte. „Wer wir einmal sein wollten“, ein nicht ganz eineinhalb-stündiger Film, der in der vorletzten Maiwoche (2024) im Stadtkino im Wiener Künstlerhauskino in der neuen Reihe „New Voices“ (Neue Stimmen) zu sehen ist, kommt mit ziemlich wenig Worten aus. Lebt von langsamen, intensiven Bildern. Die unterstreichen große fast Sprachlosigkeit der überwiegend jungen Protagonist:innen. Und das obwohl praktisch nie wer in eine Handy-Display starrt. „Wie geht’s dir?“ – „Ja eh“ ist der vielleicht charakteristischste Dialog für diese Stimmung des Nebeneinander Lebens der Figuren. Selbst die Begegnungen Annas mit ihrem Freund Konstantin strahlen eher Abwesenheit als Liebe aus.

Der Film bringt diese Traurigkeit darüber, den eigenen Lebens- und Berufstraum nicht leben zu können, sondern über den Job diesem nur nahe zu sein, als Grundstimmung durchgängig zum Ausdruck. In meist langen Szenen, langsamen Bildern, spielen Handlungsstränge selber eine untergeordnete Rolle. Klar, da ist Patrick, Annas Bruder, der auftaucht und (wieder) einmal Geld braucht. Das ist er irgendwelchen Typen schuldig, die keinen Spaß verstehen und ihn offensichtlich verprügelt haben. Jetzt will er auch noch bei seiner Schwester wohnen. Will sie eigentlich nicht, fühlt sich aber doch verantwortlich oder wenigstens verpflichtet.

Mit „Wer wir einmal sein wollten“ für den Özgür Anil das Drehbuch geschrieben hat und bei dem er auch Regie führte, schloss er sein Studium an der Filmakademie Wien ab. Ungewöhnlich für diese Uni, dass es ein Langfilm ist, üblicherweise drehen Studierende als Diplomprojekt Kurzfilme.

Wie auch schon in – mindestens einem anderen, einem Kurzfilm – lässt Anil seinem Publikum viel Raum, sich mögliche Details oder Bezüge zu eigenen Erlebnissen selber auszumalen. Sein erster Langfilm, der nun in ausgewählte Programmkinos in mehreren Bundesländern kommt, hatte im Vorjahr den ersten öffentlichen „Auftritt“ beim renommierten Max-Ophüls-Filmfestival, vor zwei Monaten bei der diesjährigen Diagonale in Graz und beim Febio-Filmfestival in Bratislava (Slowakei).

Beim Max-Ophüls-Festival 2023 wurde Augustin Groz, Darsteller von Annas Bruder Patrick als bester Nachwuchs-Schauspieler ausgezeichnet. Wobei überhaupt die Besetzung aller Rollen als sehr gelungen bezeichnet werden muss: Anna Suk als stets funktionierende Anna, die sich nur ganz selten (Traum-)Bilder an ihren eigenen Wunschtraum erlaubt, Maya Unger als Clara, Schauspielerin, die schon einen Film gedreht hat, der hilfreiche Mitschüler Jakob (Phillipp Laabmayr) oder Gregor Kohlhofer als Annas Freund Konstantin, der mit den Gedanken meist eher abwesend ist…

Passend zu Halloween startete das Wiener Schubert Theater mit dem ersten Teil einer geplanten Trilogie über „Die Habsburger“, und zwar mit „A Vampirg’schicht“. Und verknüpfte dabei Wahres – weitverbreiteten Vampirglauben Mitte des 18. Jahrhunderts im Kaiserreich. Den gab es wirklich, auf vielen Friedhöfen wurden Leichen ausgebuddelt und die vermeintlichen „Untoten“ gepfählt, verbrannt…

Obwohl das einmalige Premieren-Abend-Feeling mit verkleideten und geschminkten, teilweise unkenntlichen, Besucher:innen anlässlich des speziellen Datums nicht wiederholbar ist, die Bühnen-Performance ist allemal lohnenswert, unterhaltsam mit so manchen Anspielungen auf aktuelle Debatten – Seuche, Verschwörungstheorien, Schwurbeleien… Und die „G’schicht“ geht fantasievoll über die Geschichte hinaus – samt (traumhaften) Begegnungen der Kaiserin mit einem Vorfahren, der sich als Vampir ent„puppt“.

Die nicht ganz zwei Stunden führen vom Bett der Kaiserin in dem sie als Puppe entweder liegt, sitzt oder samt der Bettstatt aufrecht hängt über ihren Leibarzt Gerard van Swieten, der und in dem Fall in geheimer Mission gegen den Vampirglauben nach Böhmen und Mähren geschickt wird. Was sich im Hof so schnell herumspricht, dass von geheim keine Rede mehr sein kann. Herrlich die Kutschenfahrt mit allein durch laufendes Licht sich drehenden Rädern, dem schonmehr Vampir als Kutscher und Einflüsterer des Arztes und Wissenschafters.

Manuela Linshalm und Markus Peter Gössler sind einerseits – in welcher Rolle auch immer – ebenso überzeugende Schau- wie Puppenspieler:innen. Egal ob sie die vom Bett aus regierende Kaiserin mit Bewegung von deren Puppenkopf sprechen lässt oder Friedhofsgehilfen ganz ohne Puppen spielt. Oder er den Arzt ebenso wie einen kaiserlichen Diener – oder mit der Puppe Kaiser Maximilians, der als Untoter auferstanden ist im Widerstreit liegt. Die großartigen Puppen kommen – wie hier sehr oft – aus den Händen von Soffi Povo, Kostüm & Ausstattung: Lisa Zingerle, Bühne & Ausstattung: Angelo Konzett. Nicht zu vergessen: Licht und Technik – mit so manchem Gruseleffekt: Marvin Schriebl, Simon Meusburger; Stimme aus dem Off: Christoph Hackenberg.

So ernst die beschriebenen Szenen, so gibt es keine, in der nicht Humor wenigstens mitschwingt. Darüber hinaus sorgen Slapstick- und andere Einlagen für lautstarke, herzhafte Lacher. Die hin und wieder ein bisschen im Hal stecken bleiben – angesichts schon genannter Anspielungen (Text: Stephan Lack, Regie: Simon Meusburger).

Rätselhafterweise steht in einer Nische des Theatergangs, oft Platz für einen Notsitz oder zusätzliche Technik-Steuerung, ein großer hölzernen Sarg. So manche grübeln beim Einlass, ob da die eine oder der andere Spieler:in schon die ganze Zeit auf den Start wartet. Es kann gespoilert werden: Nein, aber der Sarg kommt gegen Ende dann doch noch ins Spiel 😉

Achja: Die 1 ¾ Stunden sind recht kurzweilige und machen auch schon neugierig auf die beiden folgenden Teile der als Trilogie angekündigten „Habsburger“.

Obwohl lange Zeit kein Thema, wurde der Vampirismus-Glaube während der Regentschaft Maria-Theresias in den vergangenen Jahren mehrfach aufgegriffen, in Filmen sowie einem Jugendbuch über die „Vampirprinzessin“, Eleonore Schwarzenberg in Český Krumlov (Krumau, im böhmischen Teil Tschechiens) – Link zu einer Buchbesprechung am Ende des Beitrages.

Teil 2: „A Liebeslied‘l“ – ausgehend von der Tragödie im Jagdschloss Mayerling (1889) ist für April 2024 angekündigt. Ein Jahr später soll „A Trauerspül“ Premiere feiern. In der Ankündigung heißt es: „Die Prunkbauten der einstigen Weltmacht strotzen prächtig und werden immer neu poliert – wohin auch mit all dem Schutt? Nach Spittelau, oder zum Recycling? Trotz Untergangs ist das Erbe Habsburg beliebter denn je.“

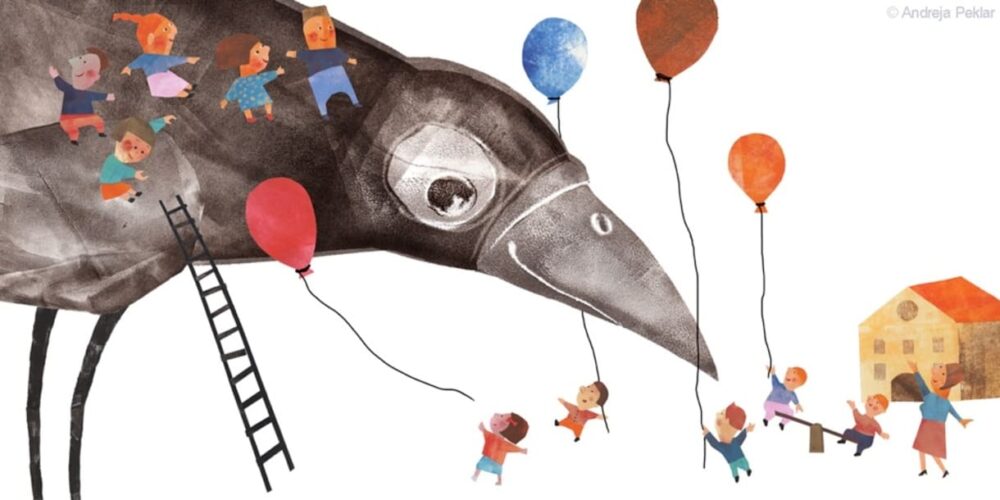

Wer braucht schon Kräne, wenn es einen – noch dazu – riesigen Vogel gibt? Und der noch dazu so hilfsbereit ist. Das ist die Botschaft des Stücks „Ferdo Veliki Ptič“ (Ferdo, der große Vogel), mit dem das Puppentheater Lutkovno Gledališče Maribor (Slowenien) im Dschungel Wien gastierte – nur ein einziges Mal. Das hatte sich offenbar vor allem in der slowenischen Comunity in Wien verbreitet. Und so verstanden auch die allermeisten Kinder den gesprochenen Text. Andere taten sich – ein bisschen – schwer, weil es im Stück doch weit mehr Text gab, als in der Ankündigung.

Obwohl es auch mit weniger bis keinem wohl funktioniert hätte. Tut es das gleichnamige Bilderbuch von Andreja Peklar, das vor acht Jahren auf der renommierten Kinderbuchmesse mit Schwerpunkt Illustration im italienischen Bologna zu den Top-Werken gekürt worden ist.

Ein Schauspielerin schiebt einen Eis-Wagen ins Zentrum der Bühne. Aus diesem holt sie Kulissen, wodurch die zunächst kahlen baumartigen hölzernen Ständer buntes Laub bekommen. Da fühlt sich das kleine rote Vögelchen, das Vesna Vončina an ihrer Hand durch die Gegend flattern lässt, gleich viel wohler. Und hinter diesem nun üppig bewachsenen Baum verwandelt sie sich in einen riesigen Vogel (veliki ptič) namens Ferdo (Kostüm: Andreja Peklar, Mjca Bernjak; Nina Šabeder). Jagt Ferdo zunächst angesichts seiner Größe der einen oder dem anderen ein wenig Angst ein, so entpuppt sich der Vogel sich als DER Helfer schlechthin. Will die Rauchfangkehrerin auf einen der Kräne (die drei – wieder entlaubten – nun umgedrehten kahlen Baumstämme), um zum hohen Kamin zu kommen, den die Spielerin aufgebaut hat, so steigt sie auf den Rücken des Vogels – und schwupp ist sie oben. Die Leiter ist eindeutig zu kurz 😉

Dieser veliki ptič (großer Vogel) verschafft auch den Kindern des Dorfes, die Vesna Vončina aus Laden und Klappen des Eis-Wagens hervorholt (Puppen: Darka Erdelji, Aleksander Andželović, Bühne: Lucijan Jošt, Nina Šabeder) so manche Höhenflüge – ob auf ihm selbst oder einer Schaukel, die sie herbei„zaubert“. Spielvergnügen erleben die Kinderfiguren, die sich sehr stark an den Bilderbuchillustrationen orientieren, vor allem auf einer Wiese sowie rund um einen Teich. Beide tauchen jeweils durch Umklappen riesiger Bilderbuchseiten auf dem Eiswagen auf (Regie: Katja Povše).

Da kann der alte Mann noch so viel über den Riesenvogel fluchen, den Kindern macht es gar nix aus, dass der halt anders ist als Vögelchen sonst üblicherweise…

Großartig sein wollen und draufkommen, dass da vielleicht doch nicht alles so hinhaut? Eigen- und Fremdbild möglicherweise nicht übereinstimmen? Oder gern wer anderer sein wollen -von Jean Paul Sartre über John Lennon bis zur Dorothy im Zauberer von Oz…

Na wenn schon, dann Fasching – da schlüpfen doch viele organisiert in Kostüme und/oder Rollen anderer! Tun sie auch im Theater. Warum nicht beides verbinden 😉

Die Musiker Dag Taeldeman und Andrew Van Ostade sowie die Schauspieler:innen Marjan De Schutter, Olga Kunicka, Mick Galliot Fabré und Amalia Daems Keereman von LOD muziektheater & hetpaleis und dazu noch die beiden Tänzerinnen Doris und Nathalie Bokongo Nkumu (Les Mybalés) aus Belgien mischten mit „Do the Calimero“ am Abend der Eröffnung in zwei Stunden die Bühne – und den Saal auf. Irritierten auch so manche im Publikum. Hatten allerdings bereits zu Beginn mit Einblendungen getriggert, dass ihre Aufführung kein „safe space“ werden würde.

Von ruhigeren Momenten, in denen die Gehirne auf Hochtouren geschaltet werden mussten, um den gedanklichen Wendungen folgen zu können bis zu explosiv-chaotischen grellbunten Sequenzen, die ein Loslassen auslösten, spannte sich der Bogen des interdisziplinären, vielfältigen Auftritts der genannten Künstler:innen. Darunter ein kein 10-jähriges Mädchen, das dunkle Gedanken rund um Tod ins Mikro sagte – auf Flämisch (Übertitel auf Englisch und Deutsch), ließ den Atem stocken. Denn die fulminante Show war trotz ihres Karnevals-Settings ernsten Themen gewidmet – wie viele Stücke beim aktuellen Schäxpir-Festival in Linz unter dem Titel „magic“ zentrale Fragen, vielmehr Probleme der Menschheit und der möglichen Rettung der Welt auf vielfältigste, fast nie schwere Art und Weise aufgreifen, ansprechen, spielerisch be- und verarbeiten.

Follow@kiJuKUheinz

Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für die ersten vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen