Welches der Bilder ist von einem Menschen fotografiert und welches hat eine Künstliche Intelligenz (KI) erstellt? Sofort schnellen einige Hände der vor den Fotos befragten Kinder in die Höhe. „Das rechts, die Frau im Labor hat nur einen blauen Schutzhandschuh an und die Pipette schwebt in der Luft“, sagt eines der Mädchen aus der Mehrstufenklasse der Volksschule Brüßlgasse in Wien-Ottakring.

Menschen- oder KI-gemachte Fotos war eine von drei Stationen des durch Europa tourenden „Curiosity-Cubes“ (Neugier-Würfel), der zwei Tage lang Halt im MuseumsQuartier Wien – knapp vor der fast schwarzen Wand des MuMoK (Museums Moderner Kunst“ in jenem Hof, an dessen anderer Seite das AZW (ArchitekturZentrum Wien liegt). Wobei „Würfel“ stimmt, selbst halbwegs genau genommen, nicht wirklich. Die „Heimat“ des mobilen Experimentier„kastens“ ist ein umgebauter Schiffs-Container; solche sind ein bissl größer als jene Metallkisten, die auf LKW genau drauf passen; und selbst die sind länger als breit bzw. hoch. Aber gut, das englische Cube umfasst auch Räume, deren Seiten nicht gleich lang sind 😉

KI ist das diesjährige Thema der Tour – bei den beiden anderen Stationen – jede Klasse teilt(e) sich in drei Gruppen, die reihum alle Experimente und Spiele machen konnten. Eine Station, die von vielen Kindern der Klasse von KiJuKU danach befragt, sehr geschätzt wurde, war das Bauen eines Weges von zu Hause in die Schule. Kärtchen mit schwarzen dicken Linien, gerade oder mit einer Kurve – wie sie auch aus manchen Brettspielen bekannt sind – mussten einen geschlossenen Weg ergeben. Auf solche setzten die Kinder dann winzige, kreisrunde Roboter. Die simulierten sozusagen fahrerlose Autos, blieben auf der Straße, stoppten bei roten Ampeln, verringerten beim Verkehrszeichen für Baustellen das Tempo und so weiter. „Cool, dass wir da selber die Straßen für die Roboter bauen konnten“, kam es von einem der Kinder danach und gleich stimmten viele andere ein, „das hat mir auch am besten gefallen“.

Andere meinten hingegen, „wir haben eh schon in der Schule in Freiarbeit mit größeren Bee-Bots gearbeitet“.

Ein bisschen tricky fanden nicht wenige die dritte Station – das meinten auch einige der Betreuer:innen für sich selber. Auf einem Spielfeld mit 100 kleinen Knöpfen, die bei Berührung zu leuchten beginnen, taucht immer auf der linken Hälfte ein Muster auf – das gilt es auf der rechten Spielhälfte zu „spiegeln“. Herausfordernd war nicht zuletzt, dass sich zwei verschiedene Rot-Töne sehr ähnlich sind, und die strahlende Sonne machte dies noch schwieriger. Manche Kinder setzten sich daraufhin so auf den Boden, dass sie mit ihren Oberkörpern Schatten auf das Spielfeld warfen 😉

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… wollte natürlich von den Volksschüler:innen auch wissen, ob sie einerseits selber schon mit KI-Tools experimentiert haben und / oder andererseits bei Bildern oder Informationen im Internet nicht ganz sicher waren, von Menschen oder sozusagen Robotern gemacht?

So manche haben bei etlichen Fotos, unter anderem wurden Hundewelpen genannt, schon überlegt und genauer geschaut, ob Merkmale von KI-generiert zu erkennen gewesen wären. „Hausübung gemacht hab ich nicht mit einer KI, aber einmal hab ich meine HÜ kopiert und von ChatGPT überprüfen lassen, ob sie auch wirklich richtig ist“, erzählt ein Schüler.

Der Curiosity Cube wird vom internationalen Pharma- und chemischen Unternehmen Merck (60.000 Mitarbeiter:innen weltweit; Gründung 1668 in Darmstadt, Deutschland, mit einer Apotheke) betreiben und auf Reisen geschickt. In den USA und Kanada begann diese Förderung von Wissenschaft an Kinder bringen 2017, in Europa tourt der Container seit 2022, in Österreich war er nun erstmals; übrigens auch in Afrika in einigen Ländern im Süden (Südafrika, Botswana, Lesotho, Namibia und im kleinen Eswatini (bis 2018 Swasiland), aber auch kaNgwane genannt, einem Königreich zwischen Südafrika und Mosambik).

Der „Neugier-Würfel“ bezieht einen Teil des benötigten Stromes aus der Kraft der Sonne (solarbetrieben). Betreut werden die Stationen von Mitarbeiter:innen der Firma, den meisten im Rahmen ihrer Freistellung für freiwillige, ehrenamtliche Tätigkeiten (16 Stunden oder zwei Arbeitstage pro Jahr) – die sie aber auch woanders ausüben können.

Seit mehr als 20 Jahren vermitteln in den Sommerferien, mittlerweile an den meisten Hochschulen Kinderunis Lust an Wissenschaft, Forschung, vor allem am Neugierig-Sein und Fragen-Stellen. Nach zwei Wochen Kinderuni in Wien werden die Kinder, die zur Sponsion kommen wollen, gefragt / gebeten, wer von ihnen gelobt, nie aufzuhören, Fragen zu stellen und Antworten darauf zu suchen, werde mit dem Titel Magistra oder Magister universitatis iuvenum belohnt.

Die Kinderuni Wien betreibt seit ein paar Jahren auch ganzjährig DOCK an einem Donaukanalufer (1090, Spittelauer Lände). Der Science Pool bietet ganzjährig Workshops an. Beide in praktisch allen Wissenschaftsdisziplinen. Und im „Zirkus des Wissens“ an der Linzer JKU (Johannes Kepler Universität) werden manche wissenschaftliche Themen in theatralen Geschichten auf die Bühne gebracht.

Maschinengewehrfeuer, Lärm, Krach… ein Mann hetzt vom Seiteneingang im „Zirkus des Wissens“ auf die Bühne, rennt – um sein Leben. Vergeblich. Getroffen stürzt er zu Boden. Sekunden später steht er wieder auf, ruft – scheinbar zur Regisseurin – in Wirklichkeit zum Publikum, dass dies nur die Probe für eine Szene war, die auch gar nicht die erste des Stücks sei.

„WIR! Eine Solo-Show“ heißt dieses und trägt noch den Untertitel „Sie müssen ja nicht meiner Meinung sein…“, womit klar wird, dass es irgendwie mit Demokratie zu tun hat. Andreas Pfaffenberger, der eben ein Solo spielt, hat es gemeinsam mit Martina Winkler entwickelt. Der scheinbare Widerspruch im Titel veranlasst manche Besucher:innen, es als Majestätsplural zu interpretieren, steht doch auch von Anfang an eine Papierkrone im Zentrum eines großen Podests auf der Bühne. Könnte sein, muss aber nicht. Er selber und das ‚Stück wolle das gar nicht vorgeben, möge jede und jeder den eigenen Schluss daraus ziehen, so Pfaffenberger in einer Spezialführung vor der Vorstellung – dazu mehr in einem eigenen Beitrag, der am Ende unten verlinkt sein wird.

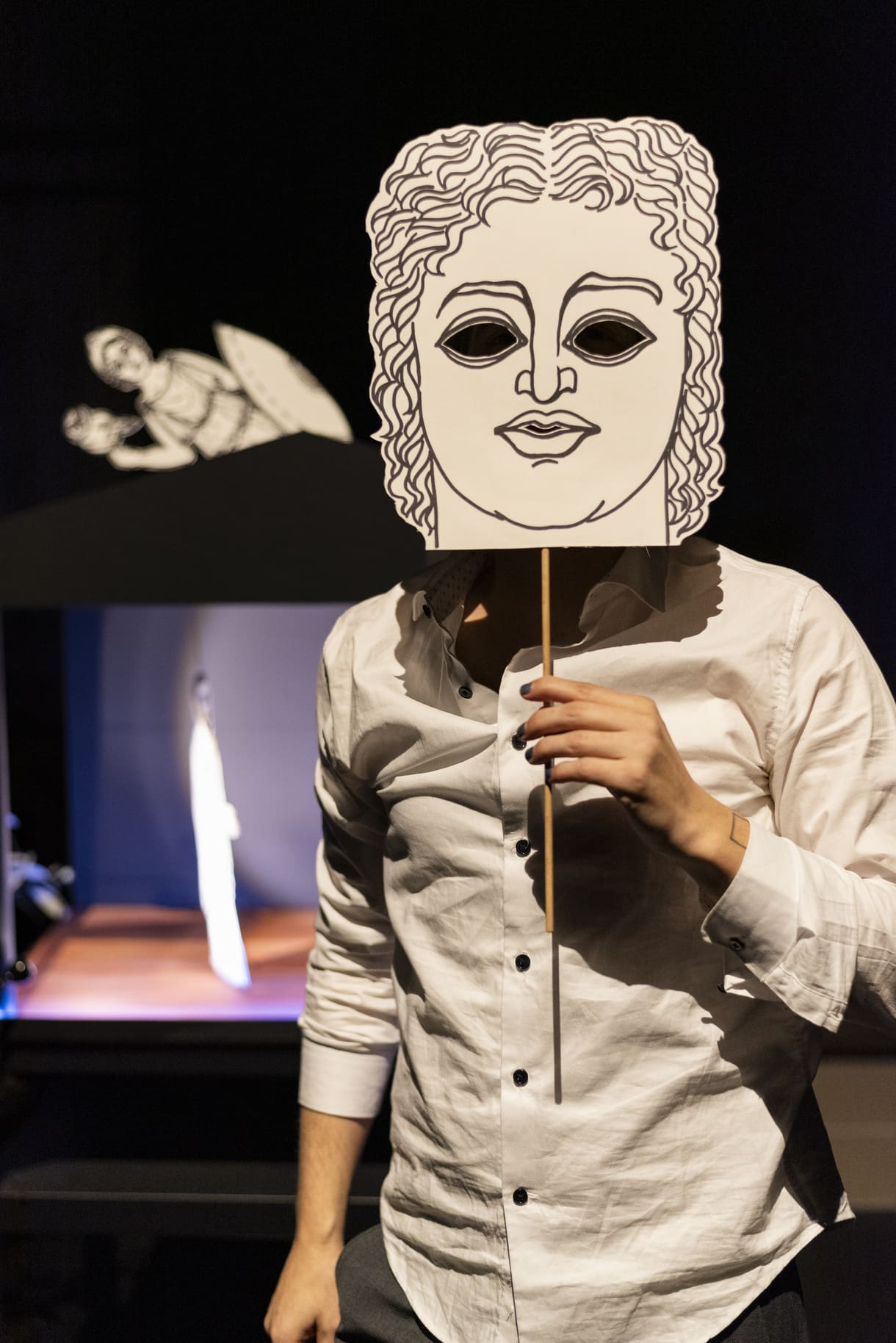

Der Solist schlüpft in gut mehr als zwei Dutzend Rollen – als Schau-, ebenso wie als Figurenspieler und spannt einen 2500-jährigen Bogen vom antiken Athen bis zur Gegenwart. Wird Letzteres doch immer wieder als „Wiege der Demokratie“ bezeichnet.

Volks-herrschaft, doch was war mit den Frauen Griechenlands? Die ebenso wie Sklaven und „Fremde“ kein Mitspracherecht hatten.

Ein Thema, das sich übrigens immer wieder durchzieht. Wichtige Stationen der Geschichte – antikes Rom, England im 13. Jahrhundert (King John), französische Revolution, Nordamerika mit der US-Verfassung, die mit den berühmten Worten „We the People of the United States…“ (Wir, das Volk der Vereinigten Staaten… beginnt, werden durch das Bühnenspiel – mit kleinem Papier-theater, Schattenspiel ebenso lebendig wie mit großem immer wieder auch bewusst überhöhtem Schauspiel. Der Kampf um Demokratie und Mitsprache gegen Monarchie, Diktatur und neuerdings wieder zunehmende autoritäre Bestrebungen wird als nie endendes Ringen durchgängig spürbar.

Immer wieder auch mit so manchen mehr oder minder große Lücken. Wie schon eingangs bei der Athener Demokratie angemerkt, bleiben von dieser Mitbestimmung meist mehr oder minder große Gruppen ausgeschlossen. Selbst in der französischen Revolution wurde Olympe de Gouges, Verfasserin der „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“ nach einem Schauprozess ermordet.

Zum Volk der US-Verfassung zählten offenbar jene Bevölkerungsgruppen, die seit Jahrtausenden hier lebten, die Indigenen, nicht. Bürgerliche Revolution 1848, Habsburgerreich – natürlich wieder nix…, Große Rückschläge – für (fast) alle durch die (austro-)faschistische Herrschaft in den 40er-Jahren des vorigen Jahrhunderts – noch dazu mit dem Anspruch für „das Volk“ zu herrschen.

Der Kampf um Demokratie ist nie zu Ende. Selbst dann, wenn wirklich alle mitsprechen dürften, gelte es wachsam zu sein und gegen das Zurückdrängen von schon Erreichtem aufzutreten. Und Demokratie ist mehr als nur einmal alle paar Jahre wählen zu dürfen, es umfasst das ständige Aushandeln und Diskutieren um die Gestaltung des Zusammenlebens. Solches steht am Ende des knapp 1 ¼-stündigen Stücks im Zirkus des Wissens an der JKU, der Johannes-Kepler-Universität in Linz, als dezidiert ausgesprochener Appell da. Fast ein bisschen zu draufgedrückt und zu wenig vertraut auf das deutliche Spiel davor. Auch im Sinne von Demokratie-Bildung könnte der Erkenntnisprozess, sozusagen die Lehre daraus, dem Publikum selbst überlassen bleiben.

Ein bisschen fehlt hingegen zumindest das Antippen, dass in Österreich bei den jüngsten Wahlen im Vorjahr und den künftigen gut ein Drittel der Bevölkerung von der Teilnahme an Wahlen ausgeschlossen ist. Oft hier geboren, zumindest aber jahr(zehnte)lang hier lebend, arbeitend, Steuer zahlend, sehen sie sich dem restriktivsten Staatsbürgerschaftsrecht gegenüber, werden mitunter über mehrere Generationen zu „Fremden“ gemacht.

Außerdem schmerzt das Ausblenden eines Gutteils der Welt, bleibt reduziert auf Europa und das von Europäern eroberte Nordamerika. Dabei war Vélez in Kolumbien 1853 die erste Stadt der Welt in der Frauen wählen durften. Auf den Cookinseln in der Südsee waren 1890 vier der fünf Häuptlinge von Rarotonga Frauen. Und dort konnten Frauen auch schon vor den Neuseeländerinnen wählen, wo deren Recht 1893 – vor allen Europäerinnen Gesetz geworden ist. Was in Europa erst im darauffolgenden Jahrhundert begann, in der Schweiz beispielsweise überhaupt erst viele Jahrzehnte später (landesweit 1971, im Kanton Appenzell Innerrhoden gar erst 1990).

Treffpunkt vor einem riesigen Rad, einer senkrechten Dampfmaschine im Technischen Museum in Wien. Kinder – und ihre erwachsenen Begleitpersonen – warten auf das angekündigte Stationentheater. Da taucht eine Dame auf und meint, die Vorstellung sei abgesagt. Was ihr ohnehin kaum wer glaubt, haben so manche doch schon einen im Hintergrund aufgebauten kleinen roten Theatervorhang entdeckt. Außerdem erscheinen zwei Personen in üppigen hellgrünen Kostümen (Ausstattung: Gudrun Lenk-Wane).

„MINT ist meine Lieblingsfarbe“ heißt ja auch das Stationentheater, zu dem die Besucher:innen extra hierher gekommen sind. An einer Tafeln mit dieser Ankündigung sind sie beim ersten Stiegenaufgang vorbei gegangen und hier neben diesem riesigen technischen Ausstellungsstück steht eine weitere Tafel mit diesem Spruch.

Obwohl die Pflanze Minze in der Regel ein deutlich dünkleres Grün aufweist, wird in der Mode „Mint“, die englische Bezeichnung, immer wieder für ein recht helles grün verwendet. Die vier Buchstaben erleben aber vor allem im schulischen oder universitären Zusammenhang seit vielen Jahren einen Hype, stehen sie doch für die Fächer bzw. Wissensbereiche Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Allüberall wird auf diese gesetzt, sie werden gefördert – nicht zuletzt, weil es A) großen Fachkräftemangel in diesen Bereichen gibt und B) vor allem Erstgenannteres noch immer als Angstfach gilt.

Noch immer wird gerade in so manchen künstlerischen Bereichen ein Gegensatz zwischen Mint- und kreativen Fächern gesehen, vermutet, gespürt. Dabei hatte sich schon vor einem ¼ Jahrhundert eine der interaktiven Mitmachausstellungen im Zoom Kindermuseum im Wiener MuseumsQuartier den Verbindungen und Zusammenhängen von Mathe und Musik gewidmet. An der Linzer Johannes-Kepler-Universität übersetzt der „Zirkus des Wissens“ unterschiedlichste wissenschaftliche Themen in künstlerische Performances, darunter oft auch naturwissenschaftliche – u.a. Figuren- und Objekttheater über die bekannte Erfinderin einer Vorform einer Computersprache – über Lochkarten -, Ada Byron Lovelace und die bei uns kaum bekannte „Königin der Physik“, Chien Shuing Wu.

Hier im Technischen Museum verbinden Anna Maria Eder, Tina Haller und Lina Venegas (Regie: Julia Nina Kneussel; Text: Katharina Tiwald, Regie und Ensemble) in Gesängen, Erzählungen und Tänzen Informationen zu den genannten vier wissenschaftlichen Bereichen mit dem einen oder anderen Objekt in der Ausstellung des Museums – nicht dem beim Treffpunkt. Da deuten die beiden auf eine Galerie im obersten Stockwerk, knapp unter dem Dach. Da tanzt die dritte Person mit einer großen roten Scheibe auf. „Der Mars“ ist Ziel so mancher Mission – und hier nun für die Wanderung durchs Museum – vorbei an Ausstellungsstücken rund um Raumfahrt.

Erzählt wird unter anderem von Carmen Possnig, einer österreichischen Medizinerin, die aus mehr als 20.000 Bewerber:innen als Ersatz-Astronautin der ESA (European Space Agency / Europäische Raumfahrtagentur) ausgewählt wurde. Ihr Traum ist es seit Langem, zum Mars zu fliegen. Zwar war sie noch nicht im Weltall, aber monatelang mit einer Forschungsgruppe in der Antarktis – abgeschieden, unwirtliche Umgebung und dennoch intensiv wissenschaftliche arbeiten – das konnte dabei trainiert werden.

Auch wenn sich vieles in dem Stationentheater, wo die Kinder von einer zur nächsten Station Spuren suchen und finden – Kreise, Quadrate, Dreiecke und Rechtecke – um Flüge ins All dreht, kommen andere Wissenschaften und übrigens ausschließlich Forscherinnen vor. Von der Atom-Physikerin Lise Meitner über eben auch Ada Byron Lovelace, die vor mehr als 200 Jahren über Lochkarten eine riesige Rechenmaschine steuern wollte, die dann doch nicht gebaut wurde, die Architektinnen Margarete Schütte-Lihotzky, Zaha Hadid und Amaza Lee Meredith. Die zuletzt Gennante (1895 bis 1984) ist hierzulande weniger bekannt, als Frau und Schwarze durfte sie offiziell in den USA nicht als Architektin arbeiten und war deshalb vor allem als Kunstlehrerin an einer Uni tätig, entwarf und plante aber dennoch einige Häuser, nicht nur das für sich und ihre Ehefrau.

Mehrmals wird auch auf ein offenbar unkaputtbares Lebewesen, die Bärtierchen, hingewiesen. Vor knapp mehr als 250 Jahren erstmals von Menschen entdeckt, können die kleinwunzigen Wesen, wissenschaftlich Tardigrade bezeichnet (tardus = langsam, gradus = Schritt) sowohl in Salz- als auch in Süßwasser, aber auch ganz trocken, in Hitze und Eiseskälte (über-)leben und auch im Weltall waren sie schon zu Forschungszwecken von Raumfahrer:innen mitgenommen. Das „Museum der Zukunft“, das Ars Electronica Center in Linz, hat dazu vor fünf Jahren ein Bilderbuch herausgebracht und Videos dazu gedreht. (Buchbesprechung – damals noch im Kinder-KURIER, dem Vorläufer von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… veröffentlicht – in einem der Links unten)

Mit dem Spruch „Wissenschaft ist eine Superkraft!“, der auch bald nach Beginn gesungen wird, endet die Tour durch Museum und Wissenschafterinnen.

Besprechung des Bilderbuchs über Bärtierchen <- damals noch im Kinder-KURIER

In einem kleinen würfelförmigen Zelt mit durchscheinenden Wänden liest ein Typ als lebendige Schattenfigur aus einem Buch über eine Schatzsuche. So beginnt das aktuelle Stück im Zirkus des Wissens an der Linzer JKU (Johannes Kepler Universität).

In „Kohle, Knete & Moneten“ mit Untertitel „immer dieses Theater ums Geld …“ nimmt der Puppen- und hier auch Schauspieler Andreas Pfaffenberger das (junge, ab 8 Jahren) Publikum mit auf eine knapp mehr als einstündige Zeit- und Weltreise rund um die Jagd nach Geld, Gold, Reichtum – samt Fragen, ob’s das allein wirklich bringt.

Er sei nun verarmt, das Zelt, ein Wasserkocher, Tee, ein paar Mandeln, ein bisschen Reis und einige Schokostücke im Meerestierformen seien alles, was er noch besitze, erzählt „der Stüber“. (So hießen bis ins 19. Jahrhundert Kleingeldmünzen im Nordwesten Deutschlands; 1924 mit der Einführung des Schillings in Österreich, den es bis zur gemeinsamen Währung Euro gab, wurde überlegt das Kleingeld so zu benennen bevor dafür Groschen gewählt wurde – so wie Cent beim Euro.) Wie komme er zu Geld und möglichst viel davon. Eine kuschelige Stoff-Eule als Handpuppe, der Pfaffenberger auch seine verstellte Stimme leiht, landet auf der Gedankentour im alten China, wo lange mit Tee-Ziegel bezahlt wurde. Er aber kommt gerade an China an, als der mongolische Herrscher Kublai Khan auch Kaiser von China war, 1278 als neues Zahlungsmittel Papiergeld einführte. In dieser Station spielt „der Stüber“ mit kleinen Figuren hinter einer erleuchteten papierartigen Wand Schattentheater.

Die Legend um das sagenumwobene Eldorado in Südamerika spielt er, der gemeinsam mit Martina Winkel das Stück geschrieben und erarbeitet hat, mit goldglänzenden Objekten in einem kleinen Wasserbecken. Für die antike griechische Sage von König Midas greift er zu Karton-Objekten – auf der einen Seite schwarz-weiß, auf der anderen goldglänzend. Mit Midas‘ Wunsch an Gott Dionysos, ihm die Gabe zu verliehen, dass alles Gold werde, was er berühre, wird recht anschaulich, dass dies nicht nur nicht glücklich mache, sondern… Wasser, Essen, ja die eigene Tochter – berührt und…!

So „nebenbei“ – auch mit der hier nicht gespoilerten Geschichte seiner Verarmung – transportiert die Welt- und Zeitreise sowie eine zwei Mal fast gleich gespielte Szene bei der Frage nach einem Kredit bei der Bank, Ungerechtigkeiten und vor allem die Botschaft, dass nicht alles, was einen Wert hat, einen Preis haben müsste / sollte!

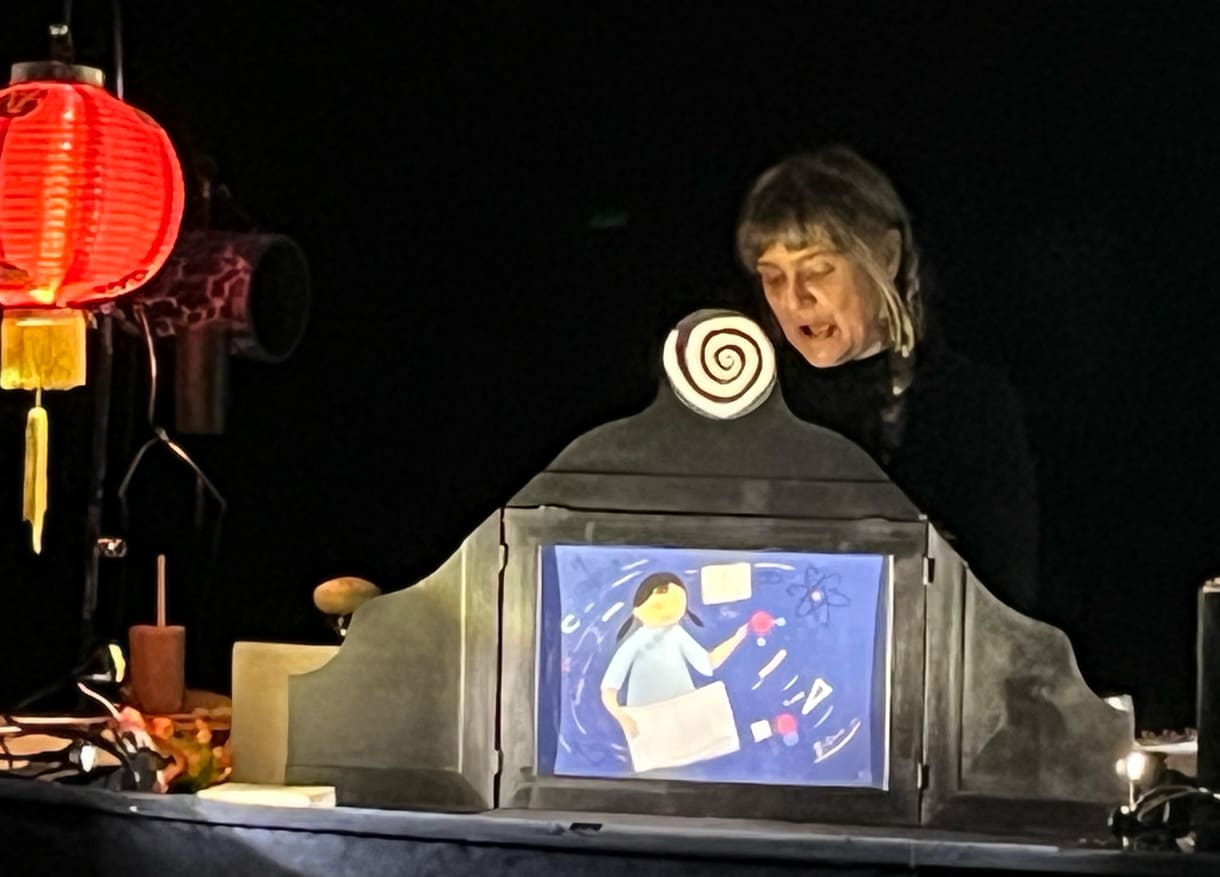

WTF – diese vor allem online bekannte und vielbenutzt Abkürzung steht für „Who the Fuck“, was im Deutschen am ehesten „Wer zum Teufel ist…“ entsprechen würde. Einer überragenden Persönlichkeit, die – hierzulande – viel zu wenig bekannt ist, widmet sich das jüngste Figuren- und Objekt-Theaterstück von „isipisi“, gebaut und gespielt von Alexandra Mayer-Pernkopf: Chien Shuing Wu. Weil sie hierzulande viel zu wenig bekannt ist, fügte die Puppenspielerin ihrem Stück über diese exzellente Wissenschafterin (1912 – 1997) noch einen ihrer informellen Titel hinzu: „Königin der Physik“.

Im Auftrag des Zirkus des Wissens an der Linzer Johannes-Kepler-Universität vertiefte sich die Künstlerin in die Biographie von Chien Shuing Wu, um daraus ihr neuestes, nicht ganz einstündiges Stück zu entwickeln.

Mit Schiebebildern in einem Rahmen (japanisches Papiertheater – Kamishibai) und unzähligen kleinen Objekten und Figuren, die die Künstlerin selbst ausgeschnitten, mit Hakerln und Magneten versehen hat, erzählt das Stück vor allem den beeindruckenden Lebensweg der Atomphysikerin. Geboren in einer damals noch Kleinstadt Liuhe, Taicang (in der Nähe von Shanghai), konnte sie nur deswegen Bildung erlangen, weil ihre Eltern schon Jahre vorher eine Schule für Mädchen, denen damals Schulbesuch noch nicht erlaubt war, gegründet hatten.

Chien Shuing Wu war von Lernen, Lesen und vor allem Rechnen und Mathe so angefixt, dass sie weit über das Schulische hinaus Wissen aufsaugte, später in eine weiterführende Schule in ein Internat und anschließend an die Uni in Nanjing ging. Stets zählte sie zu den besten ihres Jahrgangs, war aber keine verstockte Streberin, sondern auch führend aktiv gegen ungerechte Regierungsmaßnahmen unter Marschall Tschiang Kai-schek und bei Demonstrationen federführend beteiligt.

Danach fuhr sie mit dem Schiff in die USA, studierte an der kalifornischen Universität von Berkely, übersiedelte nach New York wo sie Studierende unterrichtete und forschte, unter anderem am Manhattan-Projekt, das allerdings auch zum Bau der Atombombe führte.

So manche ihrer Forschungsarbeiten hätten – fanden schon damals und finden heute noch viel mehr – den Nobelpreis verdient. Den haben andere an solchen wissenschaftlichen Projekten eingeheimst wie Tsung-Dao Lee und Chen Ning Yang für den theoretischen Nachweis der Paritätsverletzung bei schwachen Wechselwirkungen, während sie die Experimente dazu machte. Viele sahen und sehen den Grund für die Missachtung ihrer Leistung darin, dass sie eine Frau war – und ihre Leistung damit weniger anerkannt worden ist. Was heute zwar weniger, aber doch auch noch immer wieder vorkommt.

Zwar hat sie letztlich doch etliche große Auszeichnungen bekommen, doch der Nobelpreis blieb ihr versagt. Was sie einmal – der Überlieferung nach, die die Künstlerin erst nach der Vorstellung zitiert – zu dem Ausspruch getrieben haben soll: Den Atomen ist es doch egal, ob ein Mann oder eine Frau an ihnen forscht.

In China sowieso – wo auch einige Denkmäler ihr zu Ehren errichtet worden sind – aber auch in der Physik-Wissenschaftsgemeinde sind ihre Forschungen im Bereich der Teilchenexperimente sehr berühmt, aber erst die Puppen- und Objekttheater-Aufführungen von Alexandra Mayer-Pernkopf machen sie über diese Gemeinschaft hinaus bekannt. Trotz der vielen magischen Momente in der dunklen Atmosphäre, den verspielten Szenen der Biographie und Andeutungen des hochkomplexen Forschungsbereiches scheint die Altersangabe ab 6 zu niedrig angesetzt. Bei der ersten ihrer Vorstellungen im Rahmen des aktuellen Lesofantenfestes von Wiens städtischen Büchereien (bis 8. März 2025 – Details siehe Info-Box) begann sich etwa ab der Hälfte bei doch nicht wenigen der Volksschulkinder einigermaßen Unruhe einzustellen.

Wir haben sie – in der Lunge und im Hirn, genau baugleich finden sich Zilien auf Zellen aber bei kleinwunzigen Seestern-Babys oder Mikro-Organismen. 200 bis 300 solcher Teile, von denen 1000 vielleicht so „dick“ sind wie ein menschliches Haar, sitzen und arbeiten auf einer einzigen Zelle. Sie bewegen sich hin und her schwankend, mal synchron, dann wieder (fast) jede Einzelne in einem eigenen Rhythmus. Zu sehen sind sie nur mit sehr leistungsstarken Mikroskopen.

So manches über Zilien, die für viele Besucher:innen zuvor unbekannt waren, erzählt Doris Roth über ihr Headset-Mikrophon. Langsam bewegt sie sich von der Galerie im Zirkus des Wissens an der JKU (Johannes-Kepler-Universität) am Rande von Linz die Treppen runter auf eben Erde. Während ihrer ersten Sätze sind Bilder aus dem Mikroskop ihrer Forschungsstelle an der Uni München eingeblendet. Rhythmisch, fast tänzerisch bewegen sich diese winzigkleinen Teile – riesig vergrößert – auf der Leinwand.

So und ähnlich bewegen sich in der Folge : LiLi Jung In Lee, Seungju Lee, Valerio Lurato, Seojin Moon und Samer Alkurdi. Manchmal als ganze Gruppe, dann wieder die eine oder der andere in einem Solo ließen sie sich von den Bewegungen der Zilien inspirieren, um ihre Choreigrafie zu entwickeln.

Die Erzählerin, die vieles über Zilien in Frageform kleidet, manches erklärt, anderes vielleicht doch nicht so leicht verständlich referiert, forscht eben selber an der Biophysik der Hochschule der bayrischen Metropole. Und wollte ihr Wissen mit der Allgemeinheit teilen. Aus der Beobachtung der Bewegung der Zilien, die unter anderem im menschlichen Körper in der Lunge – durch ihre Bewegungen – dafür sorgen, dass Schleim abtransportiert wird, kam sie auf die Idee einer Tanztheaterproduktion. Und war fasziniert, wie die Tänzer:innen sich von der Beobachtung des mikroskopischen Bildmaterials anregen haben lassen. Die Künstler:innen haben sich aber nicht auf eine Nachahmung beschränkt, sondern eigenständige, „nur“ davon inspirierte Coreos entwickelt. Und beeindrucken damit das Publikum, vermitteln körperbetont, teils fast akrobatisch, etliches aus dem vorgetragenen Wissen noch viel verständlicher.

Am Ende der beeindruckenden rund ¾-stündigen Performance wird das Publikum eingeladen, selber den Tanzboden zu erobern und sich auf den Flow der Zilien einzulassen.

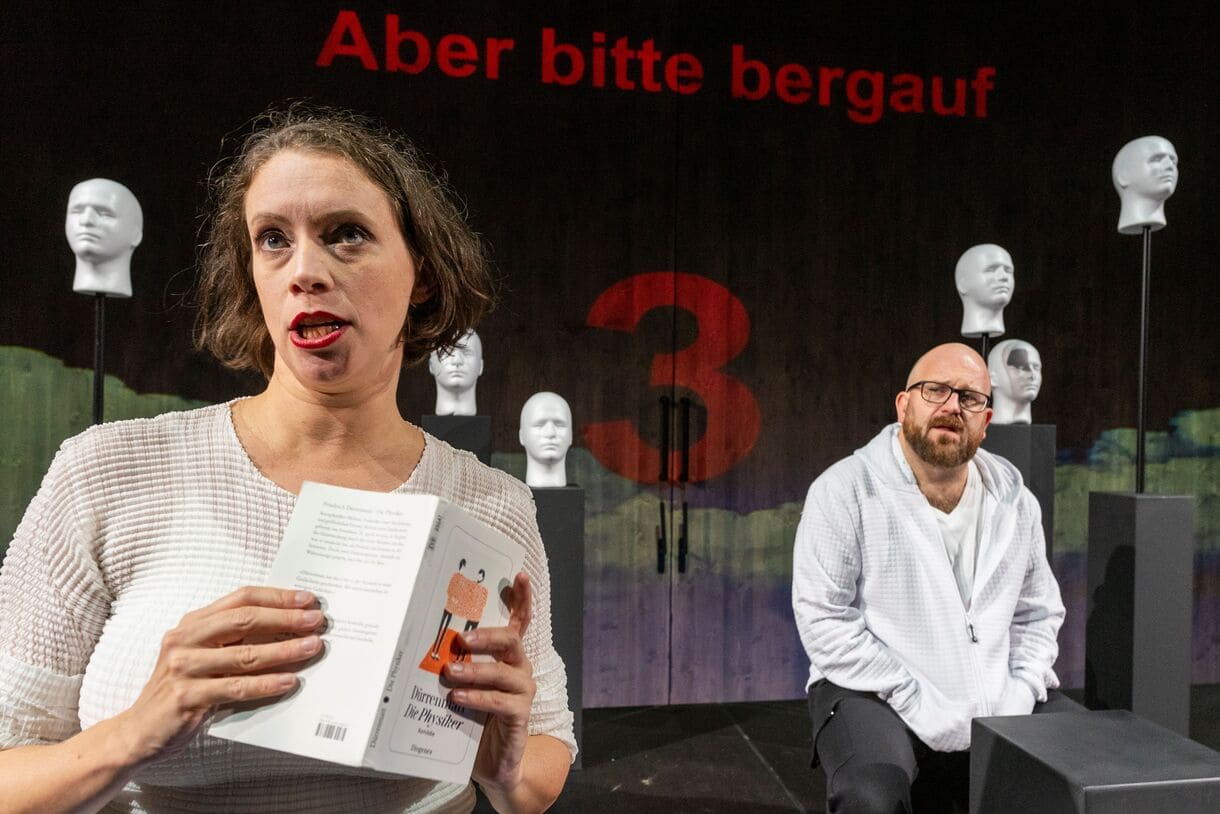

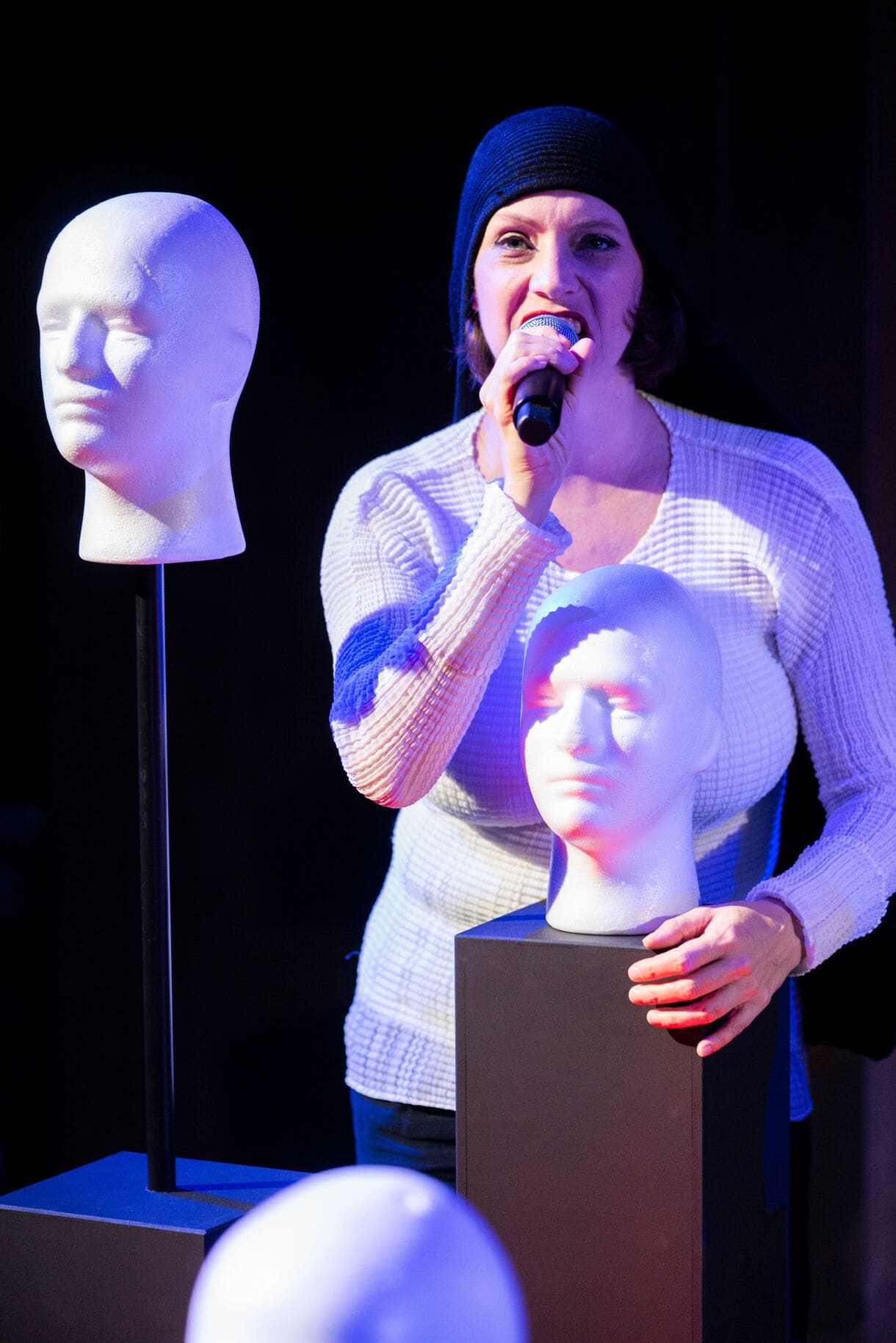

23 weiße, neutrale Köpfe wie sie aus Schaufenstern oder von Modepuppen bekannt sind, „bevölkern“ die Bühne auf Podesten auf mehreren Ebenen der Bühne (Bühnen- und Kostümbild: Alexandra Pitz) im Zirkus des Wissens auf dem Gelände der JKU, der Johannes-Kepler-Universität am Rande von Linz. Dahinter eingeblendet der Titel des aktuell dort laufenden Stückes „Höhere Wesen befehlen: KI!“ Dieses hatte Mitte November (2024) Premiere.

Zwischen diesen Köpfen platzieren sich die beiden Schauspieler:innen auf Podesten als ihren wissenschaftlichen Arbeitsplätzen und beginnen wie wild mit ihren Fingern auf imaginäre Tastaturen zu tippen, hacken, hämmern.

Dazu kehren sie im Laufe der Stunde immer wieder zurück, nachdem sie sich erhoben haben, zwischen den Köpfen wandern, tanzen, rappen, Weisheiten zitieren bzw. aus Büchern – scheinbar – lesen. Alles dreht sich – nona, wozu sonst der Titel, sehr, vielleicht ein bisschen zu dicht, rund um KI, wobei gegen Ende vor allem der zweite Buchstabe hinterfragt wird. Künstlich wohl, im Sinne von Menschen geschaffen sicher, aber Intelligenz?

Wird da nicht wieder – wie so oft im Laufe der Menschheitsgeschichte – etwas überhöht, auf zu hohe Podeste gestellt, fast angebetet? Und damit die Verantwortung ab- oder mindestes weggeschoben.

Alles was KI kann, schöpfe sie ja nur aus schon vorhandenen Daten und Materialien wird mehrfach in dieser und anderer Form erklärt, postuliert, ja fast schon beschworen. Kreativ sein könne nur der Mensch. Und der Text für dieses Stück – von Gerhard Willert, der auch Regie führte – sei „einhundertprozentig frei von sogenannter Künstlicher Intelligenz“. Ja selbst ein hochqualitatives Übersetzungsprogramm habe es nicht geschafft die wortspielerischen poetischen Passagen des Textes, einige davon im oberösterreichischen Dialekt, in brauchbares Englisch zu übertragen.

Eingebaut ins Stück sind Hinweise auf manche Autor:innen, etwa Dürrenmatt und seine „Physiker“, wenn es um die Verantwortung von Wissenschafter:innen für ihre Forschungen und Erkenntnisse geht. Oder von – und das sehr spannend – dem viel zu wenig bekannten Alexander Grothendieck. An sich wissenschaftlicher, hochdekorierter, Mathematiker, hat er sich vor mehr als einem halben Jahrhundert ungefähr zeitgleich mit dem Club of Rome („Grenzen des Wachstums“, 1972) sehr kritisch mit dem Umgang der Menschheit mit der Erde auseinandergesetzt. Ohne dies so zu formulieren was die Fridays For Future-Bewegung mit „es gibt keinen Planeten B“ auf den Punkt brachte, hat er genau damit argumentiert, dass in vielen Bereichen nicht experimentiert werden dürfe, weil diese Versuche eben nicht wiederholt werden könnten, wenn die Lebensgrundlagen des Planeten vernichtet werden.

„Wir sind in einer Situation, in der uns die Methoden der experimentellen Wissenschaften in der Praxis nicht weiterhelfen. Es gibt nämlich nur einen Planeten Erde, und die Krisensituation, in der wir jetzt sind, findet in der Geschichte der Evolution nur ein einziges Mal statt. Wir haben es also hier nicht mit einem Experiment zu tun, das wir nach Belieben wiederholen könnten, um anschließend unsere operationellen Modi zu optimieren.“

Aus dessen Werk zitieren sie mehr – mit einem Fake-Schmäh. Nach der sogenannten Voltaire-Methode – Finger zwischen Buchseiten und genau das lesen -, schlagen sie aber schon zuvor festgelegte Seiten auf, oder zitieren auswendig gelernten Text, ist ihr auf die Bühne geworfenes Grothendieck-Buch doch im französischen Original 😉

Mehrmals verwandelt sich die Bühne licht- und stimmungsmäßig in eine Art Disco, das Duo tanzt ab zu einem Vierzeile: „Und dann tanzten sie wie Glühwürmchen in der Nacht / Doch Glühwürmchen gibt es nicht mehr /Wer hat sie eigentlich umgebracht? / Und bringt sie was wieder her?“ Und kommt scheinbar erst viel später drauf, dass mit diesem Song das menschengemachte Artensterben angesprochen wird.

Zurück zu den begrenzten Ressourcen: Neben dem Absaugen aller Daten und deren Verwertung, was doch recht oft thematisiert wird, werde noch kaum bis nicht in Betracht gezogen, dass die KI-Entwicklungen und Anwendungen so viel Energie benötigen, dass der Ressourcenverbrauch ins Unermessliche steige. Weswegen die Großunternehmer im Silicon Valley sich auch Energie-Quellen unter den Nagel reißen würden.

In Abwandlung des alten römischen Cato-Spruchs, dass das feindliche Karthago zerstört werden müsse (was Falter-Herausgeber Armin Thurnher rund zwei Jahrzehnte lang zur Abwandlung seiner wöchentlichen Kolumne mit einem Satz gegen die heimischen Printmedien-Konzentration inspiriert hatte) wirft Fadi Dorninger, seitlich neben der Bühne agierender Ton- und Licht-Master, mehrmals ein: Silicon Valley muss zerstört werden.

„Wir sind der Stoff, aus dem die Pixel sind“, wirft Barbara Novotny in den Bühnenraum. „Stop. Moment. Was soll das heißen: Wir sind der Stoff, aus dem die Pixel sind?“, fragt ihr Bühnenkollege Peter Pertusini.

„Ich war im Theater. Hab „Der Sturm“ von Shakespeare gesehen. Da sagt der alte Zauberer: „Wir sind der Stoff, aus dem die Träume sind… Und da hat hat es bei mir plötzlich klick gemacht und ich hab mir gedacht: genau. Nicht die Träume sind das Problem. Wir sind das Problem. Nicht die Algorithmen… Nicht die KI ist das Problem. Wir sind das Problem…“

… „Wenn ich ein Werkzeug als Lösung betrachte, wird das Werkzeug zu Gott. Damit bin ich fein raus und verantwortlich bin ich für nichts mehr. Wenn ich aber für nichts mehr verantwortlich bin: wer bin ich dann noch?“

Und noch ein schönes Zitat aus dem Stück für das die Quelle im Dunklen bleibt: „Jeder dreht so gut er kann / Seine Träume in Realitäten um. / Vor Wahrheiten ist der Mensch aus Eis; / Feuer fängt er für Lügen.“

Hannes Werthner, früherer Professor für Informatik an der Technischen Universität Wien (2016 bis 2019 Dekan an der Fakultät für Informatik) sagte kürzlich in einem Interview mit Daniel Pilz auf zakckack.at: „Wir – und nicht Konzerne und Technologien – sollten bestimmen, wie die Welt um uns aussieht und gestaltet werden sollte. Der Mensch hat die Freiheit und Verantwortung zu entscheiden. Diese Verantwortung nimmt ihm auch niemand ab… Außerdem ist der Digitale Humanismus nicht gegen die Natur gerichtet. Es geht dabei um Nachhaltigkeit. Ein Aspekt ist ein kritischer Blick auf den Ressourcenverbrauch von modernen Technologien. Insofern ist der Digitale Humanismus ein Rahmenwerk um das Verhältnis zwischen Mensch, Gesellschaft, Natur und Technologie zu verstehen, sich einzumischen und dieses Verhältnis unseren Werten entsprechend zu gestalten… Ich will aber Soziale Medien nicht verteufeln. Diese bieten auch die Chance, sich an der Demokratie zu beteiligen, beispielsweise durch Bürgerinitiativen. Es geht darum, wie Technologien, wie Soziale Medien gestaltet sind und wer über diese Gestaltung bestimmt…“

Befinden wir uns in einer Wohnung? Georg kocht gerade Schwammerl-Erdäpfel-Gulasch. Oder doch eher in einem Labor? Viele kleine Pilzkulturen in mehreren Behältern auf einem Regal im Hintergrund, dazu Blumentöpfe, die auch eher nach Zuchtpflanzen wirken, Metallfolien, Wannen, Kübel, verschiedenfärbige Lichter, mehrere Monitore. Gut, die spielen nur – nach Sprachbefehl – Nachrichten ab; von einer KI-geführten Landwirtschaft, von einem bevorstehenden Prozess gegen einen Autofahrer, der eine Klima-Kleberin totgefahren hat, von geklonten Menschen in China…

Miranda kommt abgespannt von der Arbeit nach Hause. Schiebt den vorbereiteten Teller weg, klappt den Laptop auf, um nur noch schnell eine eMail schreiben zu müssen, und bittet ihren Lebenspartner genervt, diese grauslichen Nachrichten abzudrehen. Sie hatte ohnehin einen stressigen Tag, arge Verhandlung als Staatsanwältin und dann wurde ihr noch ausgerechnet der oben genannte Prozess entzogen, um ihn eher einem alten männlichen Staatsanwalt zu überantworten…

Dies ist das Ausgangsszene für „D.A.R.K. – Das All im Reiskocher“. Dies ist ein schräges, satirisches Stück rund um Klimakrise, Künstliche Intelligenz und mögliche dystopische Zukunftsszenarien der Welt, viel mehr der möglichen Vernichtung der Menschheit. Gespielt wird es nun – bis 13. Februar 2024 – im Zirkus des Wissens in Linz. Auf dem Gelände der JKU (Johannes Kepler Universität) spielt sich in diesem umgebauten ehemaligen Stadel ein Mix aus Kunst und Wissenschaft ab, meist in theatraler Form.

Georg (Max J. Modl) nennt irgendwann am Beginn als aktuelles Datum 24. August 2026. Dabei bleibt es im Lauf des Stückes nicht – wir hören als weitest in der Zukunft liegendes Datum das Jahr 2120. Was Miranda (Julia Frisch) schon ziemlich anzweifelt, ist sie doch 1995 geboren, wäre dann also 125 Jahre alt/jung (?). Und wir hören Stimmen aus dem Reiskocher. Aber nicht dieser spricht, sondern „Das All“, das sich zweitweise dort niedergelassen hat, aber auch schon mal aus Mirandas Tasche, dem Kühlschrank oder wo auch immer her ihre Sprüche loslässt (Eszter Hollosi – live in jeder Aufführung und nicht voraufgenommen eingespielt).

Achja, Georg ist Forscher an Pilzkulturen (die höchst interessante, liebevoll bis ins kleinste Detail gestaltete Ausstattung stammt von Nora Scheidl). Am Tag mit dem das Geschehen beginnt, hat er eine spezielle Kreuzung erfolgreich gezüchtet, die er für DIE Abhilfe gegen den Klimawandel hält…

Dieser ist zentrales Thema der knapp 1 ¼ Stunden – aber immer wieder in einer fast kabarettistisch-paradoxen Variante – Details seien nicht gespoilert (Text und Regie: Michael Scheidl). So viel aber schon, dass zwecks Überleben der Menschheit die KI, die mehr oder minder die Macht übernommen hat, der (Selbst-)Zerstörung ein Ende setzen, oder sie wenigstens beschränken will und dafür eine eigene Sorte „Homo Utilis“ gezüchtet hat – ein solches Exemplar tauch auf (Eric Lingens). Und bringt das Leben des Paares noch mehr durcheinander als es ohnehin schon angesichts des Streits darum, Kinder in die Welt zu setzen oder nicht, der Fall ist.

Schon verraten wird hier: Neben dem Schauspiel im durchaus skurrilen Ambiente runden noch Musik und Klang (Komposition: Martin Kaltenbrunner, Klangskulptur: Michael Kramer) und Visuals im „großen Fenster“ nach draußen (Max Scheidl) „D.A.R.K.“ ab – ein Stück, das so gebaut ist, dass es keine Antworten geben will, sondern definitiv Fragen und Beschäftigung damit richtiggehend anstößt.

Es läutet, klingelt, schrillt… Wecker auf Rädern rollen über den Bühnenboden – und im Hintergrund über die Projektionswand. Kaum hat die Schauspielerin den einen und anderen zum Schweigen gebracht, meldet sich schon wieder ein weiterer – in nun anderen Formen. Eines der Aufwachgeräte fliegt sogar durch den Raum, ein Propeller-Wecker. So beginnt die 1 ¼-stündige Wissenschafts-Show „Hast du Zeit?“ im „Zirkus des Wissens“.

Der steht am Ende des Geländes der Johannes-Kepler-Universität in Linz. In diesem zu einem Hörsaal mit steil ansteigenden Sitzreihen umgebauten alten Stadel soll Wissenschaft nicht in hochkomplizierten Fachsprachen, sondern einfach und doch spannend vermittelt werden – aus allen möglichen Fachgebieten und für alle Altersgruppen, nicht zuletzt Kinder.

Tausende Kinder eilen in – oft sehr heißen – Ferienwochen in Hörsäle, Labore und Ateliers von Universitäten. So wie praktisch alle Kinder viiiiiele Fragen haben, neugierig sind, wissen wollen, so stürmen sie Lehrveranstaltungen der Kinderuniversitäten. Dass ihnen die Freude am Lernen zu oft gerade in Schulen, die für Wissensvermittlung da sind, viel mehr sein sollten, genommen wird, ist tragisch.

Neben Wissenschafter:innen, die vor allem bei Kinderunis beweisen, dass sehr wohl komplexe Inhalte auch allgemeinverständlich dargeboten werden können, bereiten Künstler:innen so manches Thema auf. Die eingangs schon begonnene Zeit-Show wurde am Linzer Landestheater entwickelt. Isabella Campestrini, die den läutenden Weckern hinterherläuft, um sie abzuschalten, spielt eine Requisiteurin. Ihren Rollennamen Philomena gibt sie erst spät preis. Sie redet vor allem über Alex. Der sollte schon da sein und seinen Vortrag über Zeit halten (Inszenierung: Nele Neitzke & Ensemble, zu dem neben der genannten Schauspielerin noch Studierende für Informatik, Kommunikation, Medien sowie der Kunstuni – Namen und Details in der Infobox zählen).

Einstweilen will sie, weil sie schon bei Proben dabei war und den Ablauf kennt, das Publikum unterhalten, damit sich dieses nicht fadisiert. Klappt den Laptop auf, blendet Zwischentitel zu verschiedenen Abschnitten über Zeit samt Videos, Animationen und Bildern ein – und spricht mit dem Publikum darüber, wann die Menschen draufgekommen sind, wie Zeit zu messen – und von den Kindern bei der Premiere kommen immer wieder Antworten auf Fragen, hin und wieder auch Fragen selbst.

Hin und wieder läuft sie raus, um zu schauen, ob dieser Alex denn endlich schon gekommen sei – und „gesteht“ ein, dass sie ein bisschen – oder doch viel mehr – in ihn verliebt sei. Unter anderem schildert sie einen höchst romantischen Moment beim gemeinsamen in den Himmel schauen und Sterne beobachten. So „nebenbei“ transportiert sie Lichtgeschwindigkeit und dass das Sonnenlicht, das wir sehen da schon eine 8-minütige Reise hinter sich hat. Oder dass wir sozusagen in die Vergangenheit schauen, Sterne vielleicht schon gar nicht mehr existieren, wenn wir deren Licht sehen, das Millionen von Jahren unterwegs war.

Dass es nicht nur unser Kalenderjahr mit 365 bzw. in Schaltjahren 366 Tagen gibt und Kalender, die nicht mit dem 1. Jänner beginnen, sondern wechselnde Jahresanfänge und unterschiedliche Monatslängen. So befinden wir uns nach dem islamischen Kalender im Jahr 1444, dem jüdischen Kalender zufolge sind wir jetzt im Jahr 5783 – im Herbst startet 5784.

Ob der Alex noch kommt oder doch vergessen – oder vielleicht verschlafen hat – das sei hier natürlich nicht verraten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen