Er müsse überprüfen, wie frisch der Frisch sei. Kajetan Dick, Faktotum von „das.bernhard.ensemble“ tummelkt sich unter den wartenden Besucher:innen des folgenden, neuesten Stücks „Funny.Brandstifter“ dieser Off-Theater-Gruppe (Wien-Neubau). Er wird an diesem Abend die Rolle eines Beobachters von außen einnehmen und das Bühnengeschehen immer wieder kommentieren.

Seit Jahren kombiniert dieses Ensemble – mit Stamm, aber auch wechselnden Bestzungen – bekannte Theaterstücke und ebenso berühmte Filme und vermischt sie zu spielfreudigen, teils recht heftigen Abenden. So viel Gewalt war vielleicht noch nie in den bisherigen „Mash-Ups“. Brandstifter basiert natürlich auf „Biedermann und die Brandstifter“, von dem Max Frisch mehrere Versionen verfasst hat.

In der Gegend des Ehepaares Biedermann kam es zu etlichen Brandstiftungen durch Menschen, die in den Häusern aufgenommen worden sind. Darüber zerreißen sich die beiden das Maul – und machen’s ebenfalls. Die Besucher, die sie aufnehmen, verbergen ihre Absichten gar nicht wirklich, holen nach und nach Benzinkanister ins Haus.

Ähnliches ließ Michael Haneke in seinem Film „Funny Games“ abspielen. Ein Ehepaar und dessen Kind werden in ihrem Ferienhaus an einem See von Menschen besucht, die sich zunächst nur ein paar Eier ausborgen wollen, dann aber mehr und mehr wollen. Höflich in der Form, werden sie unverschämt(er) und schließlich heftig gewalttätig. Mord und Totschlag…

Auf Basis dieser beiden Ausgangsgeschichten – wobei der Film in den Aussendungen und Unterlagen der Theatergruppe nicht mehr erwähnt werden soll/darf – inszenierte Ernst Kurt Weigel, der auch selbst mitspielt (Familienvater Siggi) „Funny.Brandstifter“. Was bei Proben als Gag begann, zieht die Familie – Babsi (Yvonne Brandstetter) und „Kind“ Gigi (Ylva Maj) die ganze Zeit durch: Sprechen im Zeitlupenstil. Womit sie sich optisch und akustisch in einer Art anderen Welt bewegen als die beiden Bösewichter Karl (Christian Kohlhofer) und Billy (Sophie Resch).

Gespielt wird – wie immer von dieser Gruppe – mit vollstem körperlichen Einsatz (Choreografie: Leonie Wahl) und passender musikalischer Unterstützung (Live Soundscape: Bernhard Fleischmann). Unter Einsatz von schieren Unmengen von dunkler Lebensmittelfarbe – nicht zuletzt deshalb bringen die „Brandstifter:innen“ riesige Klarsichtfolien statt Benzinkanister ins Haus – wird Gewalt derart explizit ausagiert, dass sogar im Vorfeld und am Beginn eine Triggerwarnung ausgesprochen wird. „Dieses Theaterstück enthält Szenen, in denen körperliche, seelische und sexualisierte Gewalt thematisiert werden. Diese Darstellungen können emotional belastend und verstörend wirken…“ samt Angebot, sich an dafür speziell vom Team abgestellte Mitarbeiterinnen zu wenden.

Statt Brandmauern zu bauen, werden Brandstifter:innen ins Haus geholt – die alte Max-Frisch’sche Symbolik kriegt aktuellste Bedeutung. Und irgendwie erinnert die Szenerie an Donald Trumps Ausspruch als Kandidat für die US-Präsidentschaft 2016, er könnte auf der 5th Avenue Menschen erschießen und würde dennoch gewählt. Andere verkünden offen, dass sie jemandem nacheifern wollen, der die Demokratie einschränkt – und werden von der relativen Mehrheit gewählt… Diese Anklänge sind wohl noch heftiger als die explizit ausgespielte Gewalt auf der Bühne.

Auf eine – teils intensive – Achterbahn der Gefühle nehmen die Schauspieler:innen vom inklusiven Theater Delphin das Publikum im 1 ¼-stündigen Stück „Jacky“ mit. Was als Hoffnung auf ein besseres Leben für das Mädchen Jacky Antonich, die mit ihrem schwerkranken Vater Josef vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet ist, beginnt, wird zum Albtraum im US-amerikanischen Anwesen der reichen Familie Heiter. Der Hausherr Albert, ein Politiker und Unternehmer mit mehr als zweifelhaften Geschäften, erweist sich als eine Art „Menschenfresser“. Dem letztlich aber das Handwerk gelegt werden kann.

Ausgehend vom Kern des bekannten Märchens „Hans und die Bohnenranke“, schreib Gabriele Weber, Co-Leiterin des Theaters, eine total umgemodelte Version dieser Geschichte, die sie gemeinsam mit dem Co-Leiter Georg Wagner inszenierte (Regie und Produktionsleitung).

Hans tauscht eine Kuh gegen fünf Bohnen. Schlechter Deal würden wohl die meisten meinen. Auch seine Mutter schimpft ihn dafür. Doch die Bohnen lassen urschnell riesige Ranken wachsen mit denen Hans in die Welt von Riesen kommt, in der er Wertvolles mitnehmen kann. Aber auch bedroht ist vom Riesen, der Menschen frisst. Das ist das Märchen von „Hans und die Bohnenranke“ (Jack and the Beanstalk – bekannt geworden in der Version von Joseph Jacobs 1890, aber schon fast ein Jahrhundert zuvor – 1807 – in einer Fassung von Benjamin Tabart veröffentlicht).

Der Kern – scheinbar schlechter Tausch gegen fünf Bohnen – ist der Gleiche. Die Pflanzen ermöglichen das Eintauchen in eine andere Welt – wo die Hauptfigur zu materiellen Gütern kommt, aber bedroht wird „gefressen“ zu werden. In dem Fall wird die lebenslustige, gutgläubige Jacky (verspielt, oft auch tanzend: Evelyn Schonka) von Albert Heiter (Marek Janta im Elektro-Rollstuhl) vergewaltigt. Obendrein droht ihr, in einem Bordell zur Zwangsprostitution eingesetzt zu werden.

Diese Gewalt-Szene, mit wenigen Bewegungen angedeutet, aber vor allem stark gespielten emotionalen Reaktionen, lässt es eisigkalt den Rücken rauf oder/ und runter laufen. Fast unaushaltbar ist eine andere, sehr hautnahe Kampfszene zwischen Jacky und der Haushälterin Maria, die von Zlatoslava Osypova arrogant-machtgeil-tussihaft gespielt wird.

Wirklich wie aus einer anderen Welt wirkt Jackys imaginärer Freund und Helfer Franceso (Reinhard Jadamus). Nur in den entscheidenden Momenten ist er nicht da – damit Ärgstes passieren kann. Folgerichtig darf Jacky auch nicht auf ihre reale Freundin Sarah (resches Spiel: Maria Meitner) hören.

Abgerundet wird das Schauspiel von Herbert Klinghardt als Jackys Vater Josef, Ulli Munsch in der Rolle der wohlhabenden Flüchtlingshelferin Susanne Heiter, die jahrzehntelang bei den Machenschaften ihres Ehemanns offenbar weggeschaut hat, im Alter dann doch die Konsequenz zieht, und sich scheiden lässt und nicht zuletzt dem jahrzehntelang untergebenen „Mädchen für alles“ für Herrn Heiter, dem Prokuristen Friedrich von Arlstein (Roman Kellner). Wobei – ob ohne oder mit Behinderung – jede und jeder der Schauspieler:innen neben dem Zusammenspiel auch jeweils mindestens eine Szene hat, in der sie / er sozusagen im Zentrum steht oder sitzt.

Die Bühne (Bühnenbild, Technik: Georg Wagner) kommt mit wenigen Mitteln aus – genial, wie ein Kastl danke weniger Handgriffe zum Auto wird 😉 Für die passenden Kostüme sorgte Sigrid Dreger.

Bund, Länder, Gemeinden, Bezirke, Kollektivvertrag, MA für Magistratsabteilungen, AMS für ArbeitsMarktService… Mahmoud schreibt die Begriffe auf eines der großen weißen Blätter auf dem Flip-Chart. Manch andere Begriffe schreibt er auch in arabischen Schriftzeichen auf Dari, einer der am weitest verbreiteten Sprachen in Afghanistan.

Rund ein Dutzend Männer, die zu unterschiedlichen Zeiten aus diesem seit Jahrzehnten kriegsgebeutelten Land geflüchtet und irgendwann irgendwie in Österreich gelandet sind, absolvieren hier den vierten und letzten Teil des „interkulturellen Tandem-Trainings“, organisiert vom Verein „Neuer Start“ in Zusammenarbeit mit VIDC (Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation) und poika (Verein zur Förderung von gendersensibler Bubenarbeit in Erziehung und Unterricht). Etwas das als Prävention offenbar viel breiter angboten werden müsste wie jüngste Gewalteskalation gezeigt hat.

In den Räumen der Gebietsbetreuung am Floridsdorfer Schlingermarkt (Wien, 21. Bezirk) erfahren sie in diesem Teil mögliche Wege in den Arbeitsmarkt, zu Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten usw.

Die ersten drei Module – jeweils vier Stunden und getrennt für Frauen und Männer, um auch durchaus sehr intime Fragen vertrauensvoll besprechen zu können – befassten sich mit Geschlechter(un)gerechtigkeiten, Gesundheit – von der körperlichen über psychische bis zur sexuellen, sowie schließlich mit Familie und Gewalt(freiheit).

Klar und verständlich, dass ein Journalist nur zum vierten Teil und da nur bei den Männern Zugang bekam. Aber zwei Teilnehmer sprachen auch sehr offen mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… über die anderen Themen.

„Bei uns in Afghanistan passiert Kindererziehung oft mit einem Stock in der Hand. Viele in unserem Land halten das für normal. Hier haben wir erfahren, dass das nicht richtig ist und Kinder Rechte haben, auch darauf anzuziehen, was sie wollen. Und wir als Eltern sie nicht zwingen sollen, das anzuziehen, was uns selber gefällt“, schildert Reshad Saway. Der 35-jährige Wirtschaftsuni-Absolvent (in Indien, wo er auch zwölf Jahre lang gearbeitet hat) kam mit einem Visum aus Pakistan, wo er zuletzt lebte, zu seiner hier lebenden Ehefrau. „Zu Österreich hatte ich schon früh einen emotionalen Bezug, weil mein Vater vor 30 Jahren hier ein Semester Physik studiert hat.“

Er komme aber aus einer streng patriarchalen Gesellschaft „und hier muss ich viel Neues lernen – die deutsche Sprache ist nur eines, viel schwieriger sind die Unterschiede im sozialen und kulturellen Leben zu begreifen – da hat dieser Kurs sehr viel geholfen“, sagt er zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… vor allem auf Englisch, „da fühl ich mich noch wohler als auf Deutsch“.

Er wisse schon, dass auch so manche Österreicher ihre Kinder nicht gewaltfrei erziehen, „aber hier wissen wahrscheinlich die meisten, dass es nicht in Ordnung ist. Wir sind in einer Tradition aufgewachsen, wo der Stock immer noch eher normal ist.“

Die interkulturellen „Tandem“-Trainings hat Shokat Walizadeh, Gründer und Geschäftsführer des Vereins „Neuer Start“, gelernter Zahntechniker (Top-Lehrling in Österreich) und mittlerweile Sozialarbeiter, 2016 ins Leben gerufen – „nach den sexuellen Übergriffen in der Silvesternach in Köln wollten wir Menschen aus Afghanistan helfen, ihre mitgebrachten traditionellen Geschlechterbilder zu hinterfragen, um ihr Verhalten verändern zu können“. Es sei ein bisschen mühsam, immer neu um die Finanzierung solcher Workshops ansuchen zu müssen und er hoffe, dass sie im kommenden Jahr wieder angeboten werden können – je vier Einheiten zu jeweils vier Stunden getrennt für Frauen und Männer – mit dem Angebot der parallelen Kinderbetreuung.

„Neuer Start“ organisiert eine Vielfalt an Aktivitäten – über Kickboxen als Sport- und Gesundheitsförderung hat KiJuKU ebenso schon berichtet wie über die großen Sport- und Kulturfeste, die weit über die eigene Community hinausreichen und eine Begegnung verschiedenster Kulturen und Ethnien sind; Anfang August steigt ein Volleyball-Turnier – siehe Info-Box.

Extra aus St. Pölten reiste Abbas Alizadah zu den interkulturellen Trainings an. „Ich lerne Deutsch mit YouTube, weil ich noch keine kostenlosen Kurse in Niederösterreich bekomme. Alles Geld, das ich hatte, habe ich für die ersten Kurse bezahlt, aber jetzt hab ich kein Geld mehr dafür“, schildert der 22-Jährige, der seit eineinhalb Jahren in (Nieder-)Österreich ist.

Täglich setzt er sich vormittags und abends zu fixen Zeiten (9 bis 11 und 21 bis 23 Uhr) mit dem Handy hin, um Deutsch aus dem Internet zu lernen.

Die Workshops hier am Schlingermarkt „haben viel gebracht. Erstens hab ich neue Leute und darunter auch Freunde kennengelernt. Zweitens hab ich viel über die Unterschiede in den Kulturen unserer beiden Länder gelernt, über Vorurteile. Und wir haben hier einen vertraulichen Raum, wo wir ganz offen über alles reden können. Drittens haben wir viele Informationen über Organisationen, Einrichtungen, Vereine und Projekte bekommen.“

Besonders gefallen habe ihm, dass es einen ersten Probetermin gegeben habe, wo Interessierte sozusagen reinschnuppern konnten, ob dieses interkulturelle Training ihnen zusagen oder nicht. Ihm hat es offenbar gefallen, „und ich war immer sehr pünktlich, auch wenn ich die weiteste Anreise hatte“.

In der Schlussrunde mit abschließenden Bemerkungen der einzelnen Teilnehmer meinte einer, der schon länger in Österreich lebt, nicht genannt und auch nicht auf einem Foto sein wollte: „Ich hab vorher schon zwei Mal Nein zu diesem Kurs gesagt, als der jetzige Durchgang begonnen hat und Shokat wieder gefragt hat, hab ich gesagt: Naja, schaust dir das einmal an. Und es waren tolle Gespräche und Diskussionen in einem offenen, vertraulichen Raum, hat mir doch einiges gebracht.“

Er wünsche sich eine Fortsetzung, sozusagen Aufbau-Module, „da sollten dann aber nicht nur Afghanen, sondern auch Einheimische dabei sein, um mehr kulturellen Austausch zu haben“, schlägt er vor.

In diesen vier Workshops gab es immer nur einen Österreicher als einen Teil des Leiter-Tandems, beim KiJuKU-Besuch David neben dem schon oben erwähnten Mahmoud, der Sozialarbeiter bei „Rettet das Kind“ im Bereich gewaltbereiter Jugendlicher ist. Bei den Frauen leiteten Caro und Arezu die Workshops.

„Ich bin ein junger Mensch, der vergessen will.

Marla ist ein alter Mensch, der sich zu erinnern versucht.“

Diese zwei Sätze stehen unter anderen auf dem Buchrücken von „Toffee – wie Glücklichsein von außen aussieht“ von Sarah Crossan (aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt von Beate Schäfer).

Üblicherweise bediene ich mich in Buchbesprechungen weder bei Klappen- noch bei Buch-Rücken-Sätzen. Doch dieses Zitat (von Seite 8) trifft vielleicht die insgesamt 345 Seiten so exakt wie nichts anderes.

Das zufällige – naja, von der Autorin sicher bewusst geplante 😉 – Aufeinandertreffen der Jugendlichen Allison mit der alten, dementen Frau Marla lässt sicher (hoffentlich) die meisten Leser:innen in ziemlich fremde Welten eintauchen. Die doch meist so nahe leben.

Allison hat von zu Hause ab – nach und nach in Häppchen werden die Gründe freigelegt, wenn sie sich erinnert, was sie am liebsten aus dem Gedächtnis streichen würde. Die brutale Gewalt, die ihr der Vater antut; die Mutter ist bei ihrer Geburt gestorben.

Sie reißt aus, weiß nicht wohin und findet zufällig (!) Zuflucht bei Marla, einer alten Frau, die sich kaum an etwas wirklich erinnern kann, selbst wenn es wenige Moment zurückliegt. Und diese Marla meint in Allison eine Freundin aus Kinder- und Jugendtagen namens Toffee zu erkennen. Also nimmt – anfangs widerwillig, aber sozusagen aus Überlebensgründen – Allison diese neue Identität an.

Und die beiden finden eine Wellenlänge, auf der sie einander verstehen…

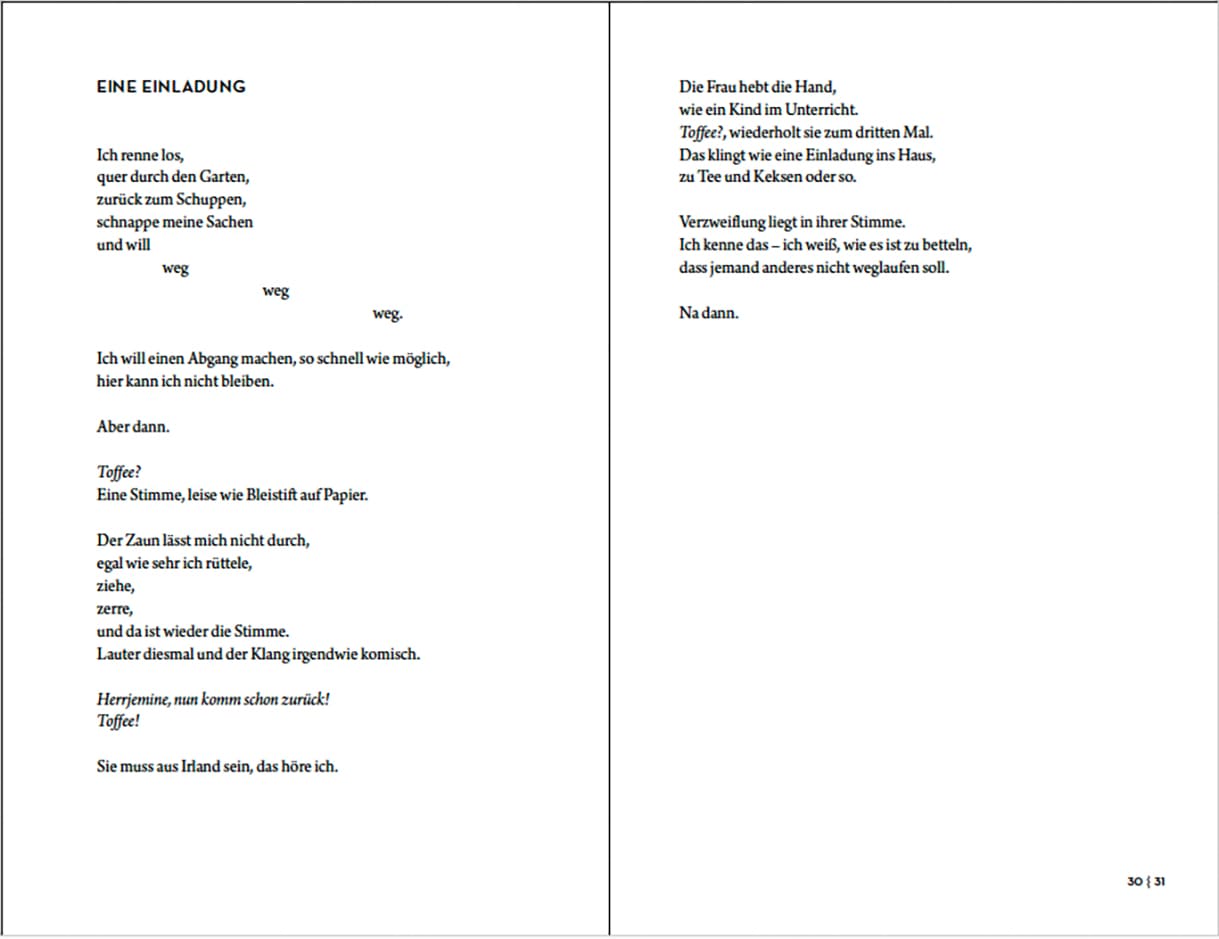

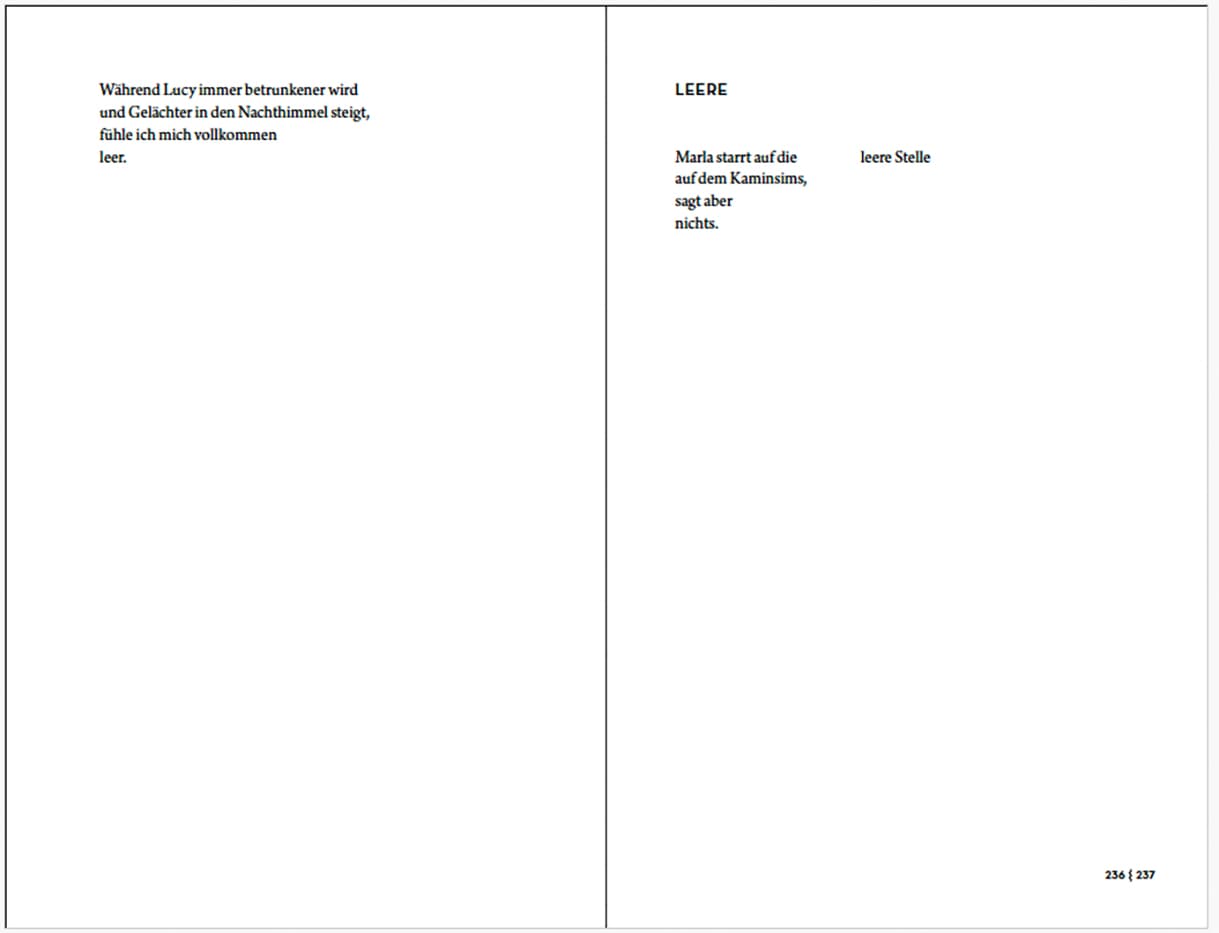

Die Autorin erzählt diese Geschichte(n) in knappen Sätzen, in denen sie viel Platz für tiefe Gefühle lässt, ohne je pathetisch zu werden. Und sie schreibt ihren Text in – nicht gereimter – Gedichtform – mit so manchen Wort- und Gedankenspielen, die sie in passende Form bringt. Wenn sie etwa schreibt Marla starrt auf die leere Stelle, so lässt Crossan bzw. die Übersetzerin vor „leere“ einen riesigen Abstand, eine Leerstelle (S. 237).

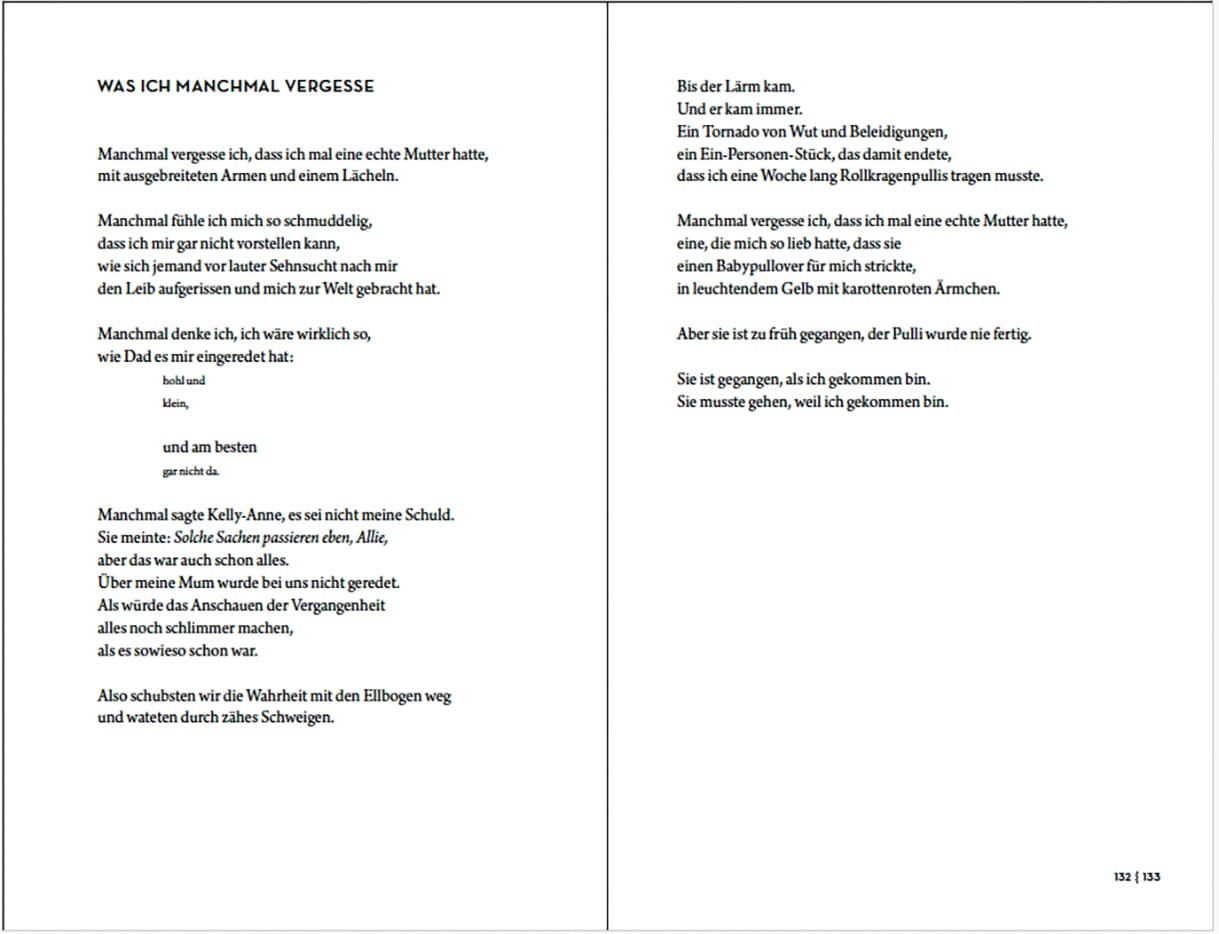

Oder auf Seite 132 lässt die Autorin Allison/Toffee sagen/denken: „Manchmal denke ich, ich wäre wirklich so, wie Dad es mir eingeredet hat: „hohl und klein, und am besten gar nicht da.“ Da werden die Wörter „hohl und klein“ sowie „gar nicht da“ wunzig klein geschrieben/gedruckt und zwischen den beiden letzten Zeilen bleibt viel Platz leer – da ist kein Buchstabe da.

Trotz der eher (sehr) tristen Ausgangslagen ihrer beiden Protagonistinnen lässt die Autorin in diesem Buch aber auch viel positive Grundstimmung, kräftigen (Über-)Lebenswillen sowohl von Marla als auch von Allison alias Toffee mitschwingen.

Die meisten, stärksten Reaktionen während des Stücks und auch beim echten Nachgespräch lösen die brutalen Mord-Szenen an den fünf Kindern aus. Klar, sie sind gespielt, das in Strömen fließende Dunkelrot ist Kunstblut. Und das Spiel findet im Inneren des Hauses am Sandstrand statt, übertragen durch Video auf die große Leinwand. Dennoch: (Kaum) auszuhalten. Etliche Zuschauer:innen verlassen den Saal, (viele) andere halten sich die Augen zu oder wenden den Blick ab.

Aber wäre das nicht – dieses grausame Schauspiel dauert ewig lange – die Gelegenheit gewesen: Laut aufzuschreien? Ein Stoppen zu verlangen?

Was wäre dann geschehen? Diese Frage kam im – echten – Nachgespräch (dazu die Erklärung später). „Wir wissen es nicht, ist bisher noch nie vorgekommen“, so Peter Seynaeve, Schauspieler und Kinder-Coach in „Medea’s Kinderen“ von Milo Rau bei den Wiener Festwochen – übrigens im Jugendstiltheater auf dem Gelände des ehemaligen psychiatrischen Krankenhauses Baumgartner Höhe. „Aber sicher hätten wir reagiert. Vielleicht hätten wir gefragt, ob das viele oder alle im Publikum wollen…“

Und er schildert auch: Die beteiligten Kinder – die fünf in Wien (Jade Versluys, Gabriël El Houari, Emma Van de Casteele, Sanne De Waele, Anna Matthys, Vik Neirinck) aber auch ein zweiter Cast (Bernice Van Walleghem, Aiko Benaouisse, Helena Van de Casteele, Ella Brennan, Juliette Debackere, Elias Maes; derzeit mit Lien Wildemeersch bei anderen Gastspielen unterwegs) beim Dreh für diese Gewaltszenen, die nicht jedes Mal live gespielt werden, sondern als einmal vor-aufgenommene Videos auf die große Leinwand projiziert werden, den meisten Spaß hatten. Wenngleich manche diese Szenen bei einer Vorstellung der anderen selber nicht anschauen konnten. Und dass es auch neben dem Schauspiel-Coaching mit psychologischer Begleitung durch die ganze Probenzeit hindurch gab. Ein anderes der spielenden Kinder wird zitiert, dass es viel schwieriger gewesen sei, die Kuss-Szene zu spielen.

Das rund 1½ -stündige Stück beginnt schon ein wenig verstörend: Vorhang zu, der schon erwähnte Peter Seynaeve stellt hölzerne Klappstühle davor auf, Nach und nach kommen die fünf Kinder – eine hat noch das Handtuch über den „nassen“ Haaren, ein anderer ist noch unter der Dusche. Es startet das „Nachgespräch“. Alle tun so, als hätten sie gerade gespielt und das Publikum hätte es gesehen. Immer wieder fragt das ein, dann das andere Kind, ob es einen Monolog, ein Lied wiederholen dürfte; beginnt zu singen, ein anderes setzt sich ans Keyboard oder spielt am Theremin… – bis sich der Vorhang öffnet und das Spiel wirklich beginnt.

Auf einem öden Sandstrand zwischen Strandkorb und zweistöckigem Häuserl taucht Jason in Fell (dem goldenen Vlies?) auf. Und natürlich Medea. Sowie ein drachenartiger Dämon. Auf der Bühne von Kindern gespielt, auf der Leinwand „wiederholt“ von erwachsenen Schauspieler:innen. Dieses Muster der Verdoppelung durch unterschiedliche Generationen wiederholt sich auch beim Spiel, das an einen realen mehrfachen Kindsmord in Belgien angelehnt ist. Samt fiktiver Vorgeschichte der Mörderin, des Ehemannes und dessen Freund „Dr. Glas“.

Wobei es da schon spooky wird, einige im Publikum reißt, die wissen, dass auf dem Areal dieses einstigen psychiatrischen Krankenhauses „Am Spiegelgrund“ in der Nazizeit unter anderem ein Dr. Gross federführend an Experimenten und Morden von Kindern beteiligt war. Ein erst vor rund 20 Jahren errichtetes Mahnmal aus Hunderten Lichtstelen vor dem Theater erinnert daran.

Milo Rau, Intendant der Festwochen, hat schon öfter antike griechische Stoffe mit Verbrechen der Neuzeit – in unterschiedlichsten Gegen der Welt verknüpft (Orest mit Mosul/Irak, Antigone mit Amazonas). Der scheint’s ewige Kreislauf von Gewalt, die alle vorgeblich ablehnen und dann doch nicht stoppen, wird schmerzhaftest bewusst.

Und auch, dass für Kinder der tödlichste Ort – neben Kriegen – das eigene Heim ist. Mord in der Familie. Ausgerechnet von denen, die für den eigenen Schutz zuständig wären. So verknüpft diese Inszenierung den verfremdeten realen knapp zwei Jahrzehnte zurückliegenden mehrfachen Kindermord durch die Mutter in Belgien mit der Euripides-Version des Medea-Mythos. Da bringt sie Mermeros und Pheres, die Söhne, die sie mit dem Argonauten Jason hatte, aus Rache über den Verstoß durch ihn, um. In anderen Versionen bringen die Korinther, die die fremde Zauberin hassen, die beiden Kinder um.

Und so philosophieren die Kinder, die überzeugend spielen, denen aber doch etwas befremdlich nicht selten eher altkluge Sätze in den Mund gelegt werden, auch darüber, warum sich alles ständig wiederholen muss. Und, dass es für den Planeten wohl am besten wäre, die Menschheit würde aussterben. „Aber bitte erst nach unserem Tod!“

„Medea’s Kinderen“ vom NTGent – gespielt in flämischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln – thematisiert auch, dass im antiken griechischen Theater die Gewalt nicht explizit gezeigt wurde, sondern die Schreie aus dem Verborgenen kamen. Die Kinder also in „Medea“ unsichtbar geblieben sind. Hier rücken sie ins Zentrum. Sie spielen allerdings die meiste Zeit die Rolle der beteiligten Erwachsenen – sowohl im Medea-Stoff als auch im neuzeitlichen Mordfall. In die Rolle der Kinder schlüpfen sie fast nur rund um die und in den Gewalt-Szenen – letztere übrigens als Videos, wie sie nicht wenige Kinder und Jugendliche auch auf ihren SmartPhones finden.

Auch wenn hier Kinder zentral auf der Bühne spielen und sie und Altersgenoss:innen im Vorfeld nach ihren Fragen an den Medea-Stoff erhoben wurden, der Kinder-Blickwinkel bleibt noch immer nur der vor fast einem halben Jahrhundert entstandenen Version „Medeas Barn“ (Medeas Kinder) von Suzanne Osten und Per Lysander vom Unga Klara Theater in Stockholm vorbehalten.

War schon Natalya Vorozhbits Film „Bad Roads“ über Gewalt, die unter kriegerischen Bedingungen in der Ost-Ukraine – eben schon Jahre vor dem Überfall auf das gesamte Land durch die russische Armee – um sich greift und praktisch alle Lebensbereiche ergreift, so folgte am zweiten Abend eine andere Attacke. Eine aus der näheren Umgebung. Aus einem Land, in dem der letzte Krieg fast 80 Jahre zurückliegt. Aus Österreich.

Ein Jahr lang (2020) haben die Autorinnen Judith Goetz, Lydia Haider, Marina Weitgasser Nachrichten der „blauen“ Seite der ORF-Online-Nachrichten gesammelt, Screenshots als Dokumente gemacht. Femizide, aber auch andere Gewalttaten – darunter auch den Terroranschlag am 2. November in der Wiener Innenstadt, aber auch weniger „spektakuläre“.

Diese realen Vergewaltigungen, Schlägereine, Morde, teils auch anschließenden Suizide waren für die Autorinnen der Ausgangspunkt für eine dramatischen Text. Sozusagen aus der Sicht der Täter – geballt in eine toxische Männlichkeit, die für sich das Recht in Anspruch nimmt, über andere, vor allem Frauen zu herrschen, sie zu besitzen, sie sich zu nehmen, wann immer es ihm – genannt Herbert – danach gelüstet.

Diesen rund 70-minütigen Text performen Vera von Gunten und Clara Liepsch in einem Container aus durchsichtigen Kunststoff-Wänden im Burghof neben dem Grazer Schauspielhaus. Das Publikum an den Wänden in U-Form rund um das Geschehen sitzend, erlebt fast außer Rand und Band zu geraten scheinende gewalttätige „Herberts“. Nicht zu Unrecht gibt es im Programmheft des Dramatiker:innen-Festivals eine Triggerwarnung.

So ungefähr nach der Hälfte des Spiels verteilen die Schauspieler:innen dünne weiße Overalls wie sie aus TV-Beiträgen in der Pandemie oder aus Krimis bei Tatort-Begehungen bekannt sind. Und blaue Schuhe-Überzieher sowie Schutzbrillen. Denn nun wird’s noch ärger. Die beiden rasten als „Herbert“ vollends aus. Schütten rote Flüssigkeit aus Kelchen durch die Gegend, stechen mit Messern auf die große aus Ton geformte Statue eines sitzenden Menschen (Skulptur: Paul Lässer) los, zertrümmern diese mit einem Baseball-Schläger.

Immer unterlegt mit eingeblendeten Meldungen über realen Gewalttaten. All die kleben als ausgedruckte Screenshots auch auf dem Pressspan-Platten-Boden und einem Teil der ebensolchen Wand hinter den Spielerinnen. Dort hängen auch – wie in einem Hobby-Keller Werkzeuge – aber neben Hämmern, Schraubendrehern und anderen auch Pistolen, ein Gewehr, eine Machete und eine Art Speer (Raum: Christoph Rufer, Antje Schupp). All solche waren Tatwerkzeuge.

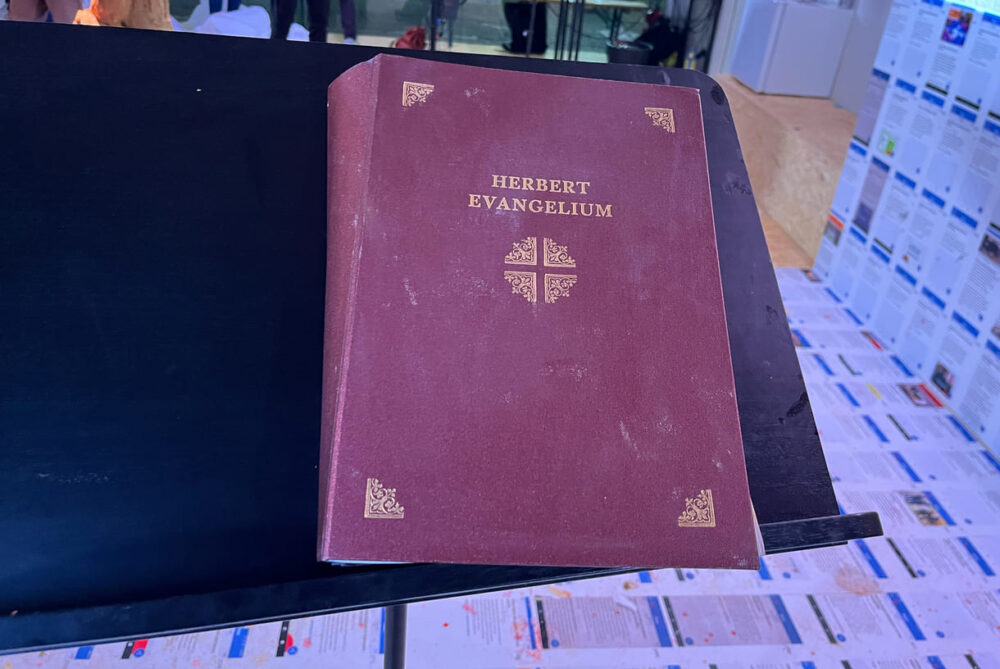

Der Text der drei Autorinnen ist – insbesondere zu Beginn – im Duktus von Bibelstellen und kirchlichen Predigten gehalten. Auch das Setting lehnt sich an eine Messe an, das Publikum wird als „Gemeinde“ angesprochen. „Ich, Herbert“, tue, was ich tun muss… bin der Herr dieser Welt…“

Dementsprechend liegen auf zwei Kanzel-Adaptionen auch dicke ledergebundene Bücher mit Gold-Titel-Schrift: „Herbert-Evangelium“.

Alles fast unaushaltbar – allerdings: Es ist „nur“ das dramatische verarbeitete Geschehen realer Taten – hin und wieder verschafften Text und Spiel Verschnaufpausen durch schräg-überdrehte Performance bzw. den einen oder anderen (Wort-)Witz.

Das einzig wirklich halbwegs Entlastende spielt sich rund um den Container ab: Aktivistinnen von „The Resistance Quilt Project“ haben Transparente – nicht nur mit Mahnungen an viele einzelne Femizide sowie Widerstandsparolen auf dem Boden ausgebreitet, verteilen Flugblätter, sondern laden das Publikum auch ein, Gedanken und Vorschläge zur Verhinderung, zur Vorbeugung (männlicher) Gewalttaten zu auf Stofftücher zu formulieren – womit eines der Banner ergänzt wird. Und diese Initiative tritt nicht nur hier rund um den Container dieser Performance auf, die sicher ohnehin „nur“ von Menschen besucht wird, die sicher gegen Femizide sind. Nächste Woche sind sie mit einem Infotisch auch auf dem Grazer Hauptplatz – und können für Workshops gebucht werden.

Compliance-Hinweis: Das Dramatiker:innen-Festival in Graz hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… zur Berichterstattung eingeladen.

Alles begann damit, dass zwei Parallelklassen ein Projekt zum antiken Rom machten, einiges lernten, mit dem Bus zu Ruinen-Ausgrabungen fuhren und dann selber aus unterschiedlichsten Materialien römische Häuser und so manch anderes zu Städten bauten. Getrennt, die A und die B.

Yacin, Lea und die Erzählerin, deren Namen Hilda im Text erst gegen Ende des Buches, aber auf einer Zeichnung schon auf der Seite vor Kapitel 1 vorkommt, waren gerade dabei eine große Styroporplatte mit einem vom Trio gebastelten Tempel darauf in den Kunstraum zu tragen. Über die Stiegen. Und plötzlich stolperte Trägerin Lea, und fertig war das Unglück. Kaputt der Tempel.

Schuld sei Nicola aus der B gewesen, die habe sie geschubst. Und die Rache folgte – Stoß auf Nicolas Bücherstapel. Kapitel für Kapitel schaukelte sich der Wickel zwischen der A- und der B-Klasse auf. Zuletzt zerstörten sie einander alle schon gebauten Römerstadt-Teile.

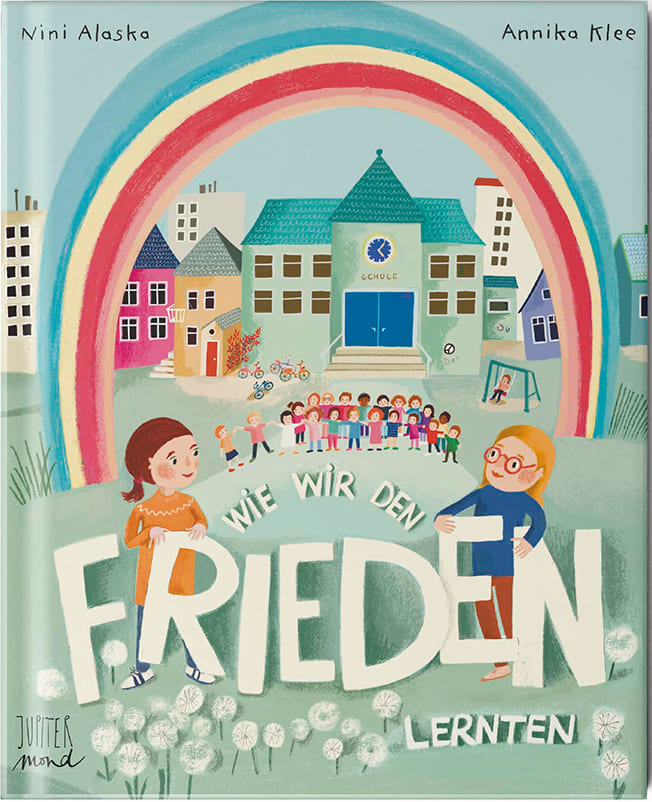

Soweit die immer heftiger werdende Vorgeschichte in den ersten sechs Kapiteln – folgerichtig mit römischen Ziffern angegeben – des bebilderten (Illustrationen: Nini Alaska) Buches „Wie wir den Frieden lernten“ (Idee und Text: Annika Klee). Der spannendste Teil kommt am Ende. Auch wenn in den Buchbesprechungen hier sehr oft ein überraschender Schluss nicht verraten wird, so gibt’s hier – teilweise eine Ausnahme. Es bleibt genug Spannendes auf den 32 Seiten zu lesen und zu schauen.

Also, es naht der Tag der Präsentation des Projekts für die Eltern. Wiederaufbau all des Zerstörten geht sich zeitlich gar nicht aus und Hilda hat obendrein eine viel treffendere Idee: Die Besucher:innen sollen die Ruinen sehen. Aber nicht um Ausgrabungen darzustellen, sondern samt Erklärungen, wie es in dem Fall zu diesem „Krieg“ der beiden Klassen gekommen ist. Samt einem Büchlein, in dem die Kinder die Aufschaukelung der gegenseitigen Angriffe vom kleinen Missgeschick auf den Stiegen bis zur kompletten Zerstörung aller Gebäude schildert.

Szenisch verklickerten die Kinder ihren Eltern, was sie daraus gelernt hatten – unter anderem zu überlegen, ob die Reaktion die richtige ist, oder nicht vielleicht auch zu fragen, ob etwas wirklich absichtlich erfolgte. Und den Mut, nicht immer bei allem mitzumachen, vor allem, wenn du spürst, es fühlt sich nicht richtig an…

„In unseren kunst-, vor allem theaterpädagogischen Workshops dürfen, nein sollen die Kinder und Jugendlichen Fehler machen dürfen. Wir ermutigen sie dazu und feiern sie dafür. In einer späteren Phase nach der Reflexion der Fehler, des Scheiterns und was daraus entstanden ist oder entstehen kann, sollen sie dazu eigene Kunstwerke gestalten – ob Bilder malen oder Videos drehen…“ So schildert Fabienne Mühlbacher, Geschäfstführerin der BeyondBühne, die vor Jahren aus der schulischen Biondekbühne in Baden (Gymnasium Biondekgasse) hervorgegangen ist, das Projekt „Failstunde“. Es ist eines von zehn Projekten, das Ängste von Schüler:innen abbauen will und soll.

Die zehn Projekte werden über die „Wiener Mutmillion – Angstfreier Schule“ gefördert, starten ab sofort und laufen bis spätestens Ende kommenden Jahres. Die Projekte werden dem Gemeinderatsausschuss Bildung, Jugend, Integration und Transparenz am 1. Februar 2024 zum Beschluss vorgelegt. Insgesamt wird rund eine Million Euro zur Verfügung gestellt, um Schule zu einem angstfreien Raum zu machen, aus dem Kinder und Jugendliche gestärkt hervorgehen und sich entfalten können.

Die zehn Projekte werden über die „Wiener Mutmillion“ gefördert, starten ab sofort und laufen bis ins kommende Jahr. Mit Ende 2025 müssen die Projekte ihre Budgets abrechnen. Mental Health ist – vor allem durch die Folgen der Pandemie (Schulschließungen, nicht rausgehen dürfen…) verstärkt zum Thema geworden. Suizidversuchen Jugendlicher haben sich in den vergangenen Jahren verdreifacht und sind die zweithäufigste Todesursache von 15- bis 24-Jährigen. Diese erschreckenden Zahlen nannte der u.a. für Bildung, Jugend und Integration zuständige Stadtrat und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr am Donnerstagmittag in einem Mediengespräch – als Hintergrund für Gegenmaßnahmen. Die verstehen sich nicht als Krisenintervention, sondern als Vorbeugung gegen Mobbing, Ausgrenzung, Diskriminierung, Gewalt…

Im Vorjahr konnten Projekte eingereicht werden. Ein Beirat aus Vertreter:innen der Bildungsdirektion Wien, der Kinder- und Jugendhilfe, des Kuratoriums für Psychosoziale Dienste, der fördernden Abteilung Bildung und Jugend sowie der Geschäftsgruppe Bildung, Jugend, Integration und Transparenz wählte aus den 30 Einreichungen zehn Projekte aus, darunter die eingangs genannte

Da die Projekte erst noch im Wiener Gemeinderat beschlossen werden müssen – finden sich vor allem auf den Webistes der größeren Träger-organisationen noch kaum bis keine Informationen.

Die Projekte werden mehrere Monate durch ein förderndes Begleitprogramm von TGW Future Wings betreut, dem gemeinnützigen Bereich der TGW Future Privatstiftung, der seit 2007 über 32 Millionen Euro in Bildungsinitiativen investiert hat. Diese Begleitung besteht dabei aus einer Kombination von klassischen Workshops, Mentoring-Programme sowie Supervision. Damit soll, so Dominik Hejzak, Projektleiter bei TGW Future Wings, „auch ein besonderer Fokus auf die persönliche Stärkung der Teilnehmer:innen“ gelegt werden.

Vier Frauen und ein Todesfall – das scheint zu Beginn der Bühnenabend zu werden; wenn nicht vorher ins Programmheft hineingelesen worden wäre 😉 Vier in Trauerschwarz gekleidete Frauen – mit roten Hühnerkämmen, die aus einem ineinander verschachtelten „Schlaf“ am Bühnenrand erwachen – finden sich zwischen und auf roten Sesseln, die vor einem Sarg mit Blumenkranz stehen; für die ersten Sitzreihen sind letztere kaum zu sehen ;(

Nachdem Vroni (Pia Zimmermann) detailreich die Hinrichtung eines Huhnes erklärt (am Beginn des zwieten Teils dann eine Schweineschlachtung in ähnlicher Weise), beginnen sich die anderen drei – Marlene (Charlotte Kaiser), Elisabeth (Kaija Ledergerber) und Marianne (Manuela Seidl) – ein bisschen die Mäuler zu zerreißen über einen „Vorfall“, der sich unlängst nach dem Dorffest ereignet haben soll. Laura (Christine Tielkes), der gleich mal das Etikett „Flittchen“ umgehängt wird, soll naja, so direkt will es keine aussprechen, angeblich vergewaltigt worden sein. Aber man hätte ihr anderntags gar nix angemerkt, weder Verletzungsspuren noch Niedergeschlagenheit und so weiter…

Um Machtausübung in Form sexualisierter Gewalt dreht sich „I really liked you Piggyboy“ (Ich mochte dich wirklich, Schweinchen-Bub), einer Eigenproduktion im Theater Forum Schwechat. Satirisch geschrieben von Raoul Eisele, von Regisseurin Rachel Müller mit dem Fünf-Frauen-Schauspiel-Ensemble in eine eigene Fassung geformt, dreht sich der erste Teil darum, wie noch immer Frauen oft von der Öffentlichkeit im Fall von Vergewaltigungen eine Art Mitschuld angedichtet wird – aufreizend angezogen, offenherzig, freizügig. Und nicht akzeptiert wird: Nein heißt einfach Nein! Schluss. Aus. Ende der Debatte.

Heftig jedenfalls. Dann ein krasser Bruch. Vorhang. Ende des ersten Teils. Pause. Eigentlich fast unaushaltbar jetzt so in Pausentratsch überzugehen. Zog es vor, im Saal sitzen zu bleiben.

Und doch gelingt es dem Ensemble und der Inszenierung im zweiten Teil mit einem schrägen Auftritt in pinken großen Muschel-Planschbecken zu Regen- und Gewittergeräuschen einer und dem stilisierten Auto – mit echten Autositzen und Rückbank (Bühnenbild: Barbara Strolz, Werner Ramschak, Daniel Truttmann nach der Raum-Idee der Regisseurin) – in einem Mix aus Satire und bitterem Ernst an Teil eins anzuknüpfen. In einem fast echt wirkenden (inszenierten) Streit geht’s darum, ob nun Laura – im ersten Teil Randfigur, weil nur über sie geredet wurde – nun im Zentrum als jene, die sich selbst zu Wort meldet, aus dem Abend „ein Lehrstück“ machen will und damit der (Spiel-)Witz verloren ginge.

Nein, es solle ein „Ver-Lehr“-Stück werden, das Publikum solle die Chance haben, eingelernte Muster zu verlernen. Laura schildert nicht nur, wie und was passiert war, sondern kämpft auch darum, nicht als das niedergeknüppelte, zu Tode betrübtes Opfer weiterhin durch die Welt rennen zu müssen. Solle sich doch der Täter, ein im Dorf anerkannter beliebter Mann und obendrein Tochter einer der vier Frauen, mit seinem Verhalten auseinandersetzen, mit seiner Übergriffigkeit, dem Nicht-Respektieren gesetzter Grenzen, dem deutlichen mehrmaligen Nein. Und obendrein der mehrfach auch gestellten Frage: Macht dir das wirklich Spaß?

Im Dialog mit dem Quartett bringt dieses die unterschiedlichsten gängigen Ausreden, „Entschuldigungen“, Erklärungen, alte Rollenklischees in satirischem Unterton zur Sprache. Um schließlich ernsthaft Rollen-, aber auch Geschlechterzuschreibungen zu hinterfragen.

So ernst und richtig das Gesagte ist, wird hier das Stück dann doch zu dem, was davor vermieden werden wollte: Belehrung. Da wird zu wenig darauf vertraut, dass das Publikum schon aus dem zuvor Gespielten, selber die entsprechenden, richtigen Schlüsse ziehen kann.

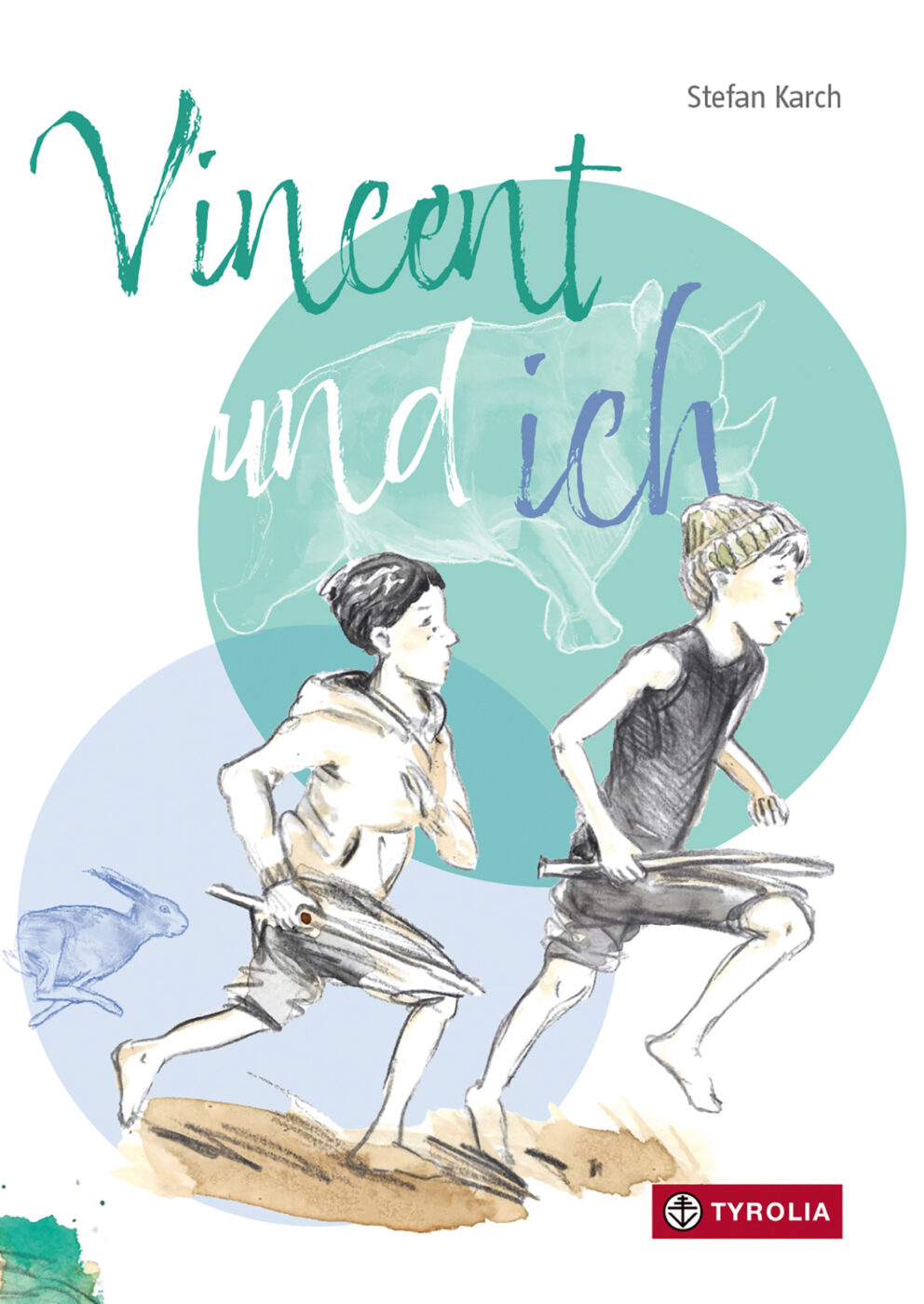

Das Ich-erzählende, namenlos bleibende Kind würde sich als scheuen, stillen Hasen „mit Augen, denen nichts entgeht“, sehen wenn es ein Tier wäre. So schreibt und zeichnet Stefan Karch es auf der ersten Doppelseite des Bilderbuchs „Vincent und ich“.

Ein allerdings sehr oft unsichtbarer und Außenseiter-Hase. Kaum wer fragt ihn, mitzuspielen, die anderen „übersehen“ ihn.

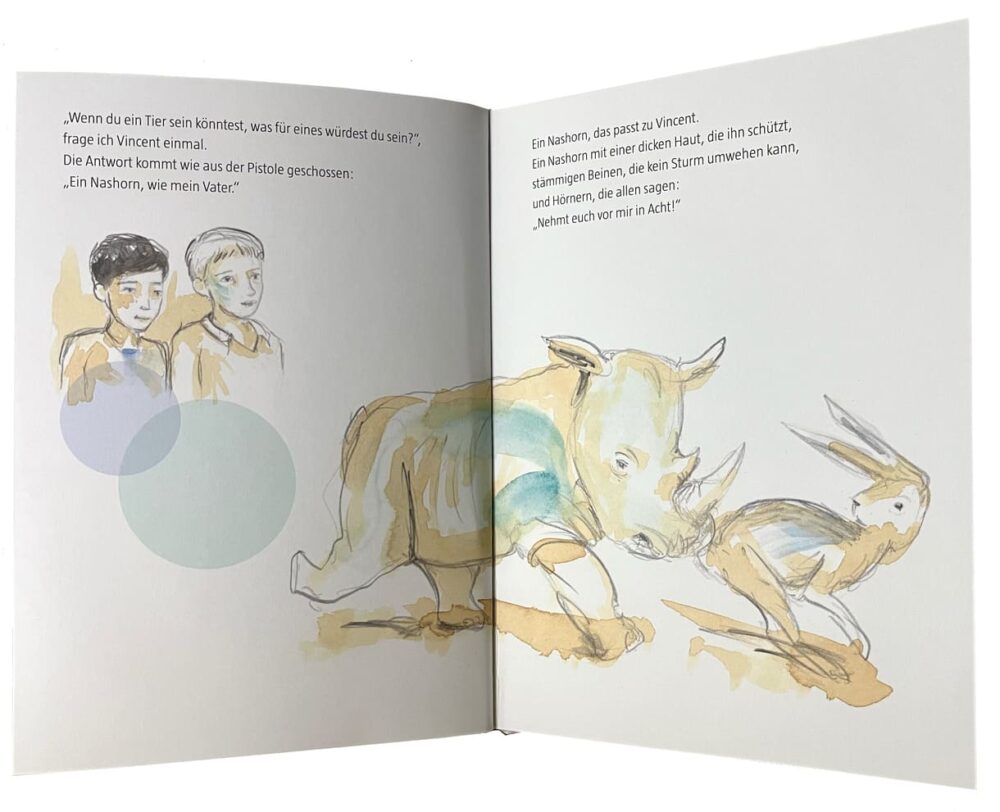

Doch dann wird alles anders: Ein Neuer kommt in die Klasse. Vincent heißt er und – Sensation – ausgerechnet mit dem scheuen, stillen Hasen will er befreundet sein. Das gefällt, fühlt sich gut an. Endlich nicht immer ausgegrenzt, endlich auch für alle anderen sichtbar. Eines Tages lässt Autor und Illustrator den Ich-Erzähler fragen, welches Tier denn Vincent sein wollen würde. „Ein Nashorn, wie mein Vater.“

Übrigens ein abwesender Vater, der die Familie verlassen hat, was Vincent nicht sehr stört, „jetzt gibt es wenigstens keine Kopfnüsse mehr“.

Standfest, bullig, dicke Haut – mit Vincent erlebt das Hasen-ich so manch wilde Spiele, fühlt sich stark, ja irgendwie unbesiegbar. Manchmal allerdings erzeugt Vincents auch gewalttätiges Verhalten Angst.

Und eine solche Situation wird ganz brenzlig. Unterwegs mit Vincent kommt Paul, Schüler aus der Nebenklasse, entgegen. Vincent rempelt den Mitschüler an, schlägt ihn zu Boden. Was tun? Steh ich zu meinem Freund? Und was ist, wenn ich dann wieder ganz allein bin? Oder?

„Plötzlich will ich nicht mehr mit Vincent befreundet sein“, steht dann da bevor eine Doppelseite kommt in der – nur mit gezeichneten Augen – das „Ich“ sich ausmalt, was es alles Gutes tun würde: Paul aufhelfen… Umgeblättert und dann steht da: „Doch das alles tue ich nicht.“ Er geht mit Vincent weiter. „Es fühlt sich komisch an …“

Und daraus folgt aber, ein Blick zurück, zu Paul. „Und da passiert es. Der Hase schlägt einen Haken. Ich mache mich los und kehre um…“

Noch ist das Ende des Buchs nicht erreicht. Was es nicht gibt, ohne zu spoilern: Vincent kommt nicht mehr vor. Ob die Abwendung des Hasen vom Nashorn bei Letzterem was auslöst?

Stefan Karch, der vorweg im Buch kleingedruckt schreibt, dass er als Kind Chef einer Bande war, „die durchaus mit Stöcken bewaffnet durch die Wälder streifte“, beschreibt mit wenigen Worten in knappen Sätzen ein gefühlsmäßiges Auf und Ab wie es in ähnlicher Form sicher vielen Kindern geht. Wer will nicht ständig im Abseits stehen, übersehen werden, Freund:innen haben, noch dazu starke.

Seine skizzen-artigen Zeichnungen für die er – wie es in den Notizen steht -, schon auch mal verdünnten Kaffee neben Stiften auf Öl-Basis verwendet, untermalen die auf den Punkt gebrachten Situationen; mitunter ergänzen sie diese auch. „Vincent und ich“ thematisiert Freundschaft, Dazu-gehören-wollen, aber auch Gewalt und sich davon abwenden auf leicht fassliche und doch tiefgehende Art. Und gerade das – zumindest auf Vincent bezogen – offene Ende lädt zu vielleicht auch heftigen Diskussionen ein.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen