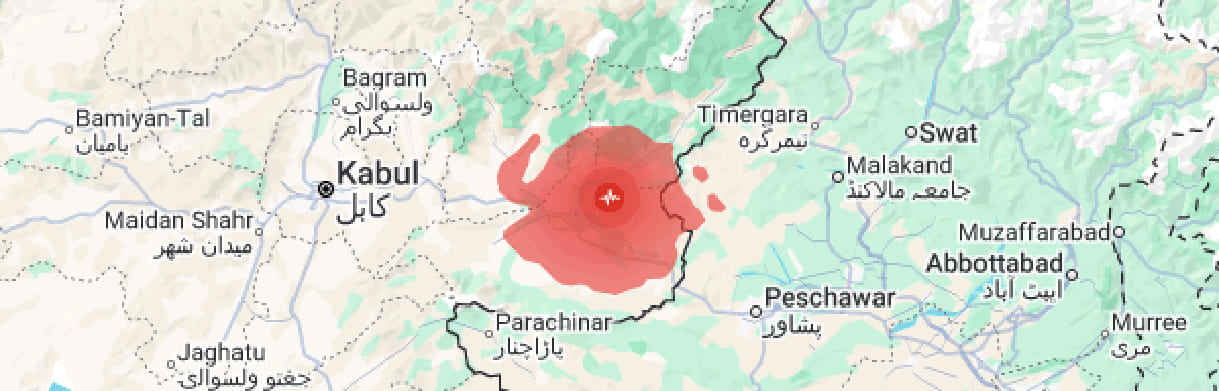

„Viele Menschen in Afghanistan haben gestern ihr Leben und ihr Zuhause verloren. Die Menschen in den betroffenen Provinzen sind auf unsere Unterstützung angewiesen“, sagt Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser am Dienstag, dem Tag nach dem Erdbeben in den östlichen an Pakistan grenzenden Provinzen Nangarhar und Kunar.

Es ist das bereits dritte große Erdbeben seit 2022 und „trifft eine Bevölkerung, die sich seit langem in einer humanitären Notlage befindet. Unsere lokalen Nothelfer sind schon seit längerem in der Region tätig, in der seit Machtübernahme der Taliban nur mehr wenige Hilfsorganisationen präsent sind. Und sie haben nach dem Erdbeben sofort begonnen, alles vorzubereiten, um den Menschen in den kommenden Tagen das zu geben, was sie zum Überleben brauchen: Notunterkünfte, Lebensmittel, Trinkwasser und medizinische Versorgung“, so die Diakonie-Direktorin.

Viele Ortschaften sind schwer erreichbar. Katastrophenhelfer der lokalen Diakonie-Partner können glücklicherweise vor Ort helfen.

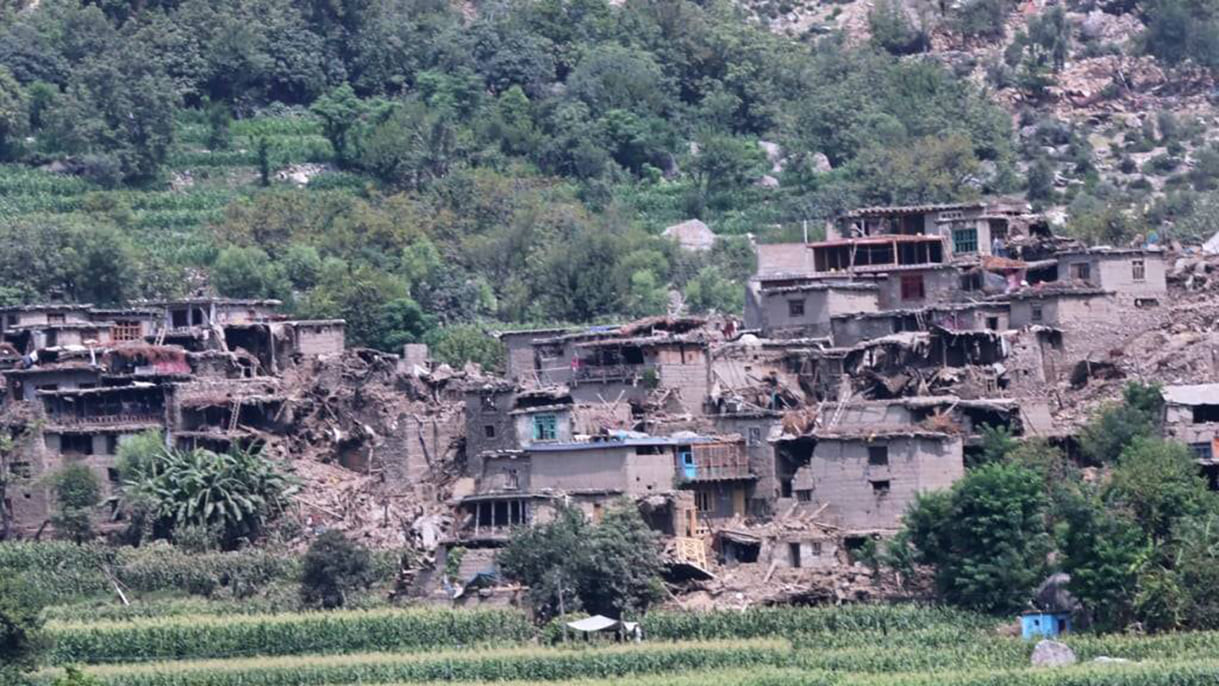

Afghanistan wird allein durch die geografische Lage besonders hart von Erdbeben getroffen. Zudem leben die meisten Menschen in Lehmhäusern, die den Erdstößen nicht standhalten. Das gebirgige Gelände erschwert den Zugang zu den Dörfern. Rettung und Versorgung werden dadurch massiv verzögert. Auch sind der Katastrophenschutz und das Gesundheitssystem nach jahrelangen Konflikten und Wirtschaftskrisen stark eingeschränkt.

… befinden sich vor Ort und arbeiten eng mit lokalen Partnern sowie UN-Organisationen zusammen, um die Auswirkungen in den am stärksten betroffenen Gebieten zu erfassen und den notwendigen Hilfsbedarf festzustellen. Darüber hinaus versorgen von UNICEF unterstützte Gesundheitseinrichtungen in den Provinzen Nangarhar und Kunar die Verletzten und leisten dringend notwendige Behandlungen, während die Krankenhäuser zunehmend unter Druck geraten.

UNICEF liefert wichtige Notfallhilfsgüter, darunter Medikamente, Hygieneartikel (Seife, Waschmittel, Handtücher, Binden und Wassereimer), warme Kleidung, Schuhe und Decken, Küchenausstattung sowie Zelte und Planen für Familien, die ihr Zuhause verloren haben. „Wir stimmen uns weiterhin eng mit lokalen Partnern und Gemeinden ab“, heißt es in der Medien-Mitteilung.

UNICEF hat Sozialarbeiter in den am stärksten betroffenen Gebieten der Provinzen Kunar und Laghman eingesetzt. Zusätzlich stehen 250 Familienhygienesets und 2 Zelte für die sofortige Verteilung bereit. Weitere Sozialarbeiter sollen in Kürze entsandt werden.

Hilfsgüter werden im dänischen Kopenhagen verpackt und in die Region gebracht.

Nach dem schweren Erdbeben der Stärke 6,0 im Osten Afghanistans verschärft sich die Situation dramatisch. Bisher wurden – nach neuesten Berichten – mehr als 1400 Todesopfer und über 2.700 Verletzte gemeldet, zahlreiche Menschen werden weiterhin vermisst. Ganze Dörfer liegen in Trümmern, Straßen sind blockiert und der Zugang zu den betroffenen Gebieten ist stark eingeschränkt. CARE und Partnerorganisationen arbeiten mit Hochdruck daran, dringend benötigte Hilfsgüter zu den Menschen vor Ort zu bringen.

„Gemeinsam mit unseren Partnern versuchen wir, die vom Erdbeben betroffenen Gemeinden zu erreichen – selbst in den am stärksten abgeschnittenen und schwer zugänglichen Regionen. Viele Straßen sind blockiert, unsere Teams müssen vier bis fünf Stunden zu Fuß gehen, um Überlebende zu erreichen. Vor Ort führen wir schnelle Bedarfsanalysen durch, um das Ausmaß der Zerstörung sowie die dringendsten Bedürfnisse der Betroffenen zu erfassen, damit wir gezielte Soforthilfemaßnahmen vorbereiten können“, schildert Graham Davison, CARE-Länderdirektor in Afghanistan und weist weiters daraufhin: „Besonders besorgt sind wir um Frauen und Mädchen. Ihr Zugang zu lebensrettenden Dienstleistungen ist durch anhaltende Einschränkungen stark begrenzt – in einer Katastrophe wie dieser sind sie daher besonders gefährdet.

Das Erdbeben trifft ein Land, das ohnehin schon unter einer massiven humanitären Krise leidet. Fast die Hälfte der Bevölkerung – rund 23 Millionen Menschen – ist bereits auf Unterstützung angewiesen. Dennoch sind die internationalen Hilfsprogramme derzeit nur zu 28 Prozent finanziert.“

„Ganze Dörfer in den Distrikten Chawki und Noorgul wurden zerstört. Die Häuser aus Lehm und Holz stürzten ein und begruben die Bewohner unter den Trümmern. Das genaue Ausmaß der Katastrophe ist derzeit noch nicht absehbar. Die betroffene Region ist schwer zu erreichen, da durch das Erdbeben Straßen unpassierbar und auch Muren ausgelöst wurden“, berichtet World Vision – und bittet natürlich wie die anderen Hilfsorganisationen um Spenden.

„Über Partnerorganisationen wird nun auch die Katastrophenhilfe für die vom Beben im Osten des Landes Betroffenen geleistet. Hilfsgüter werden bereitgestellt, wichtig sind dabei vor allem Notunterkünfte, da der Winter in wenigen Monaten bevorsteht, der in der Region sehr kalt sein kann.“

diakonie -> afghanistan-erdbeben-nothilfe

unicef -> erdbeben-in-afghanistan

care -> spende-katastrophenhilfe

worldvision -> afghanistan-hilfe

Beim mittlerweile zwölften Festival „Von Kabul bis Wien – Gemeinsam für Gleichberechtigung“ des Sport- und Kulturvereins „Neuer Start“ der afghanischen Community in Österreich – ausführlicher Bericht mit vielen Fotos und Videos folgt demnächst – wurde die kämpferische Noch-immer-Botschafterin Manizha Bakhtari enthusiastisch begrüßt. Sie reihte sich auch ein in die Vereins- und Diaspora-Vertreter:innen, die die Pokale für die besten Sportteams übergab.

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… durfte die Gelegenheit zu einem kurzen Interview nutzen. Da viel über die beeindruckende Persönlichkeit im derzeit in den Kinos laufenden Film „Die letzte Botschafterin“ zu sehen, hören und erleben ist – Filmbesprechung in einem weiteren, am Ende verlinkten, Beitrag, konzentrierte wir uns auf eine Frage. (Das Fest und das Interview fand übrigens vor dem schweren Erdbeben im Osten Afghanistans statt.)

KiJuKU: Frau Botschafterin, erstens Gratulation zu ihrem Mut, nicht aufzugeben, die Machtübernahme der Taliban zu kritisieren und sich auch in konkreten Projekten für Bildungs-Chancen für Mädchen in ihrem Heimatland einzusetzen. Die Frage nun, was empfehlen sie Österreich, vor allem jungen Menschen, wie können Kinder, Jugendliche, vor allem die von höherer Bildung ausgeschlossenen Mädchen in Afghanistan unterstützt werden?

Botschafterin Manizha Bakhtari: Zuallererst einmal geht es darum, möglichst viele Menschen in Österreich zu informieren, was sich in Afghanistan abspielt. Es gilt, die Diskussion darüber am Leben zu erhalten. Das Taliban-Regime ist keine legale Regierung. Die Bevölkerung leidet unter dieser Herrschaft, vor allem Frauen und Mädchen – diese werden aus dem öffentlichen Leben völlig ausgeschlossen. Und wenn nicht mehr darüber geredet wird, besteht die Gefahr, dass sich so etwas wie eine Normalisierung einschleicht, dann wird davon geredet, es gäbe zwar keine diplomatischen Beziehungen aber Gespräche auch technischer Ebene, was letztlich doch eine Art Anerkennung dieses Regimes bedeutet.

Das Zweite ist, wie können wir hier Bildung in Afghanistan unterstützen, auch wenn es für Mädchen im formellen System nicht möglich ist. Es können Online-Kurse sein.

KiJuKU: So wie Ihre Initiative Daughters-Program…

Manizha Bakhtari: … Ja, aber meine Initiative ist eine kleine, Menschen sind eingeladen, diese zu unterstützen, aber es muss nicht diese sein. Es gibt viele Initiativen und können neue starten – es geht darum, Mädchen, die von Bildung ausgeschlossen werden, eine solche auf eben informellen Wegen zu ermöglichen.

Und das größere Bild ist: Die Welt sollte wissen, wer die Taliban sind und wie sie Afghanistan beherrschen. Ihr Weg ist kein Regierungs- oder legales System. Sie haben kein Rechts-System, keine Verfassung. Sie kontrollieren das Land nach ihrem Willen. Nichts sollte die Taliban normalisieren, „weiß-waschen“, sie sind dieselben, die die internationale Gemeinschaft 20 Jahre lang in Afghanistan bekämpft hatte.

KiJuKU: Ist das auch das Problem europäischer Regierungen, die jetzt sagen, wir sprechen nicht mit den Taliban, aber…

Manizha Bakhtari: … ja „nur“ auf technischer Ebene. Ich glaube, dass jede Art der Verhandlung die Taliban als Rechtfertigung für ihre Herrschaft ansehen. Auch wenn wir unterscheiden müssen zwischen politischen Gesprächen und humanitärer Hilfe. Solche könnte schon geschickt werden, aber ohne sich politisch mit den Taliban zu arrangieren.

KiJuKU: Modsha kheram, kheli mamnoon, sepaz, daste shoma dart nakone, tasakkor.

Manizha Bakhtari: Thank you so much.

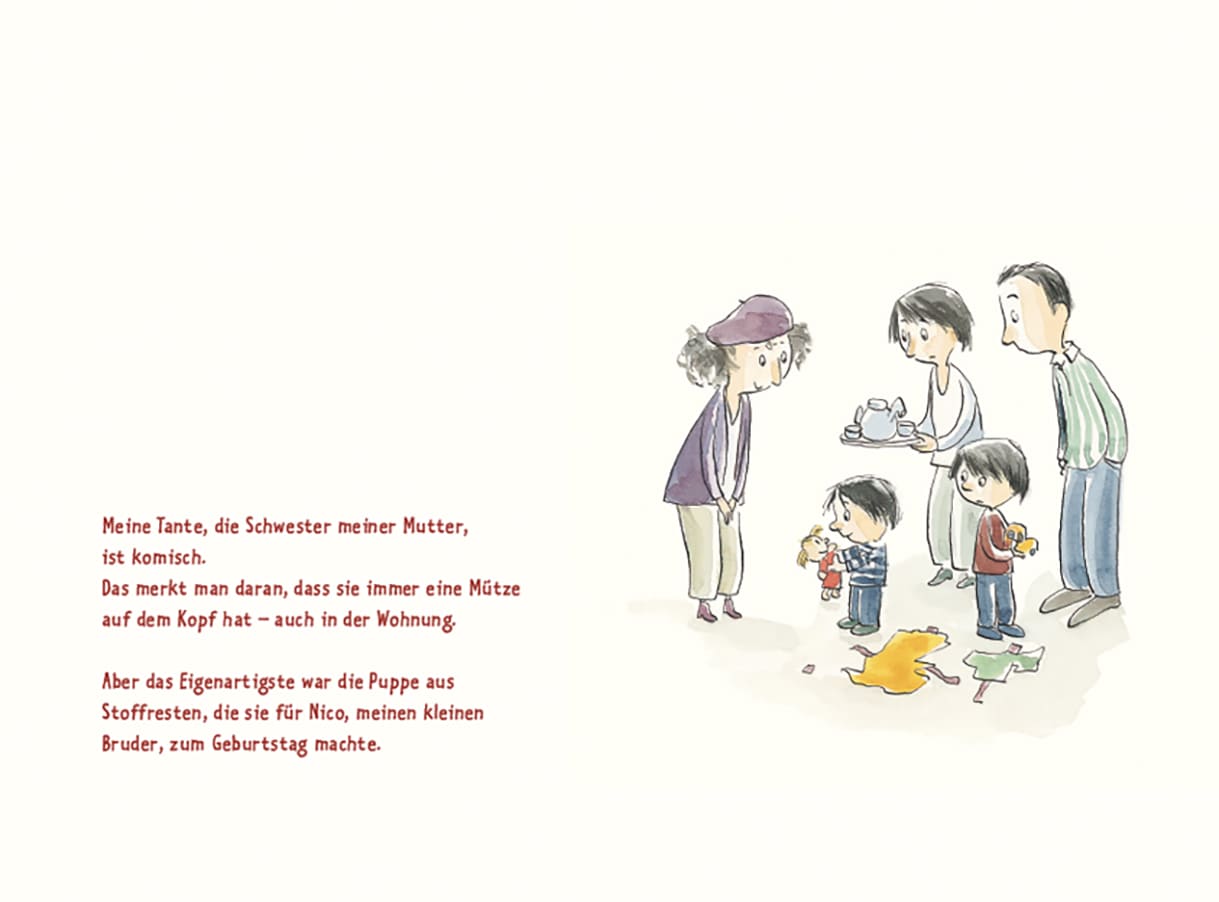

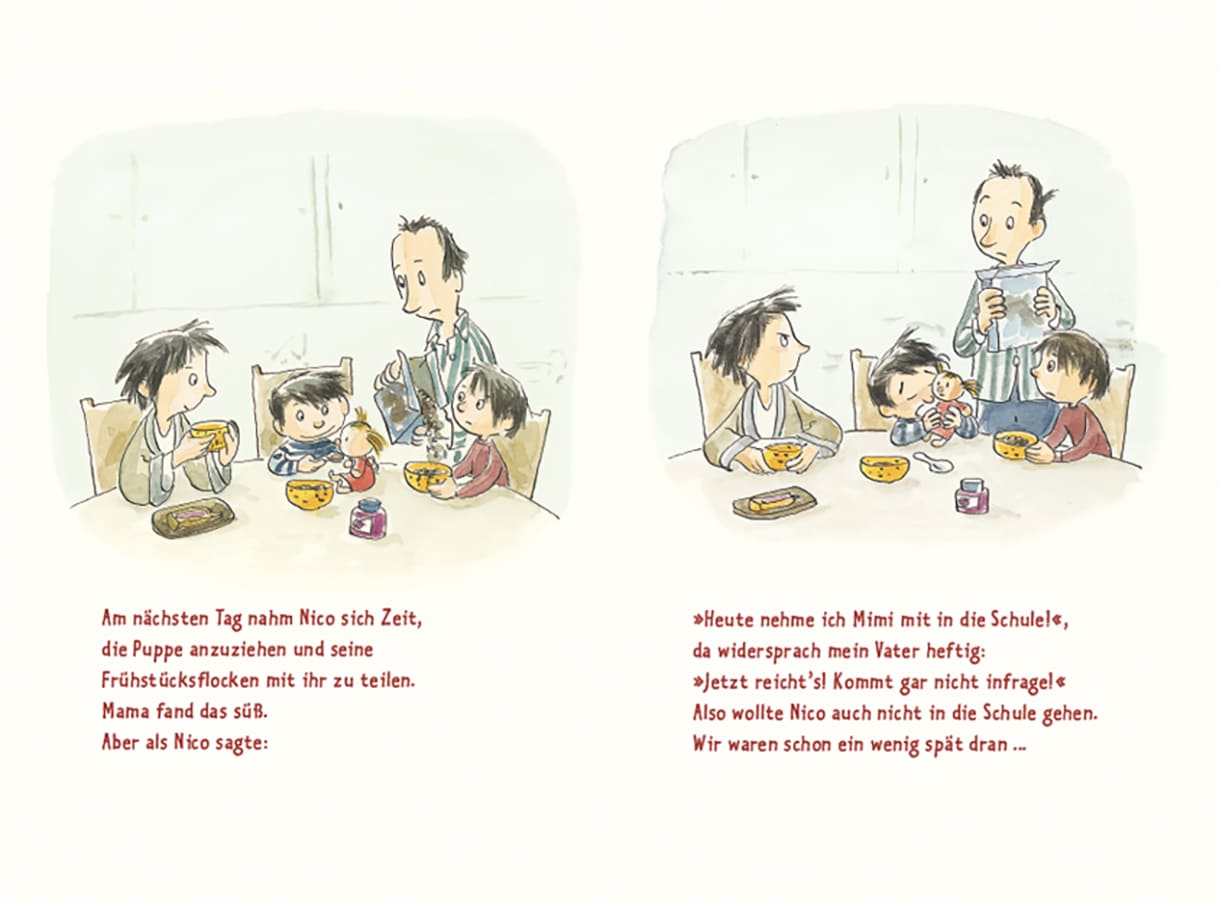

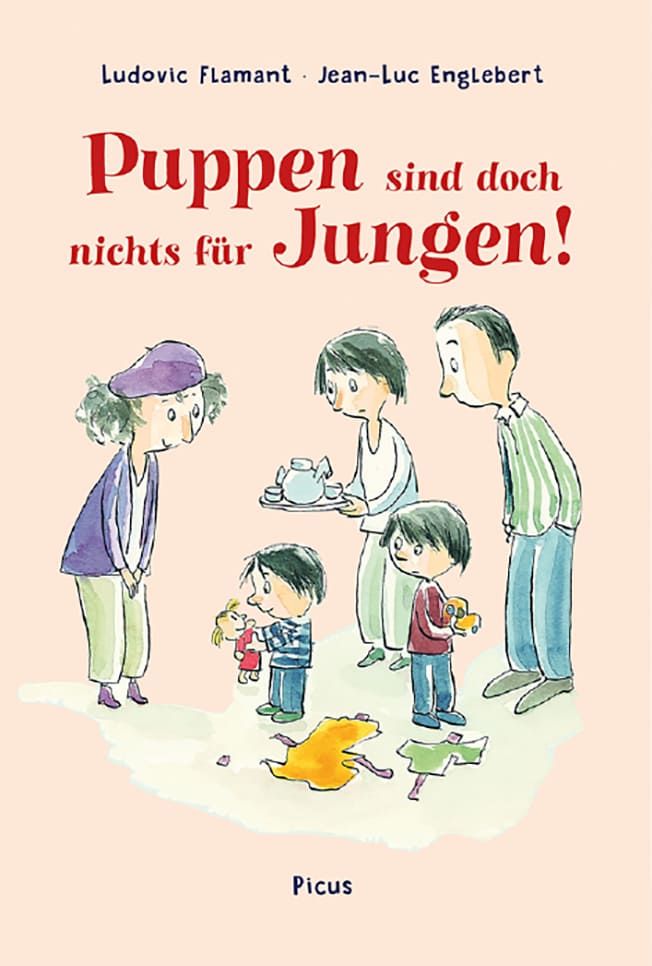

Nico, der jüngere Bruder des ich-erzählenden, namenlos bleibenden, Kindes, kriegt von seiner Tante eine Puppe geschenkt, freut sich und nennt sie Mimi. Das freut den Papa gar nicht, „heute Abend gehen wir dir ein super Spielzeug kaufen. Ein echtes Jungenspielzeug“, kündigt er an. Doch weder Schwert noch Feuerwehrhelm oder Rennauto, das der Vater ihm vorschlägt, taugt Nico, sondern „einen Puppenwagen für Mimi“.

Da zuckt der Vater aus, kauft eine große Werkzeugkiste, was seinen jüngeren Sohn zum Weinen bringt und Mama an der Kassa zur Frage veranlasst, „wozu ein Geschenk gut sein soll, das … zum Heulen bringt.“

Klar, so kann’s nicht bleiben und so hat dieses reich bebilderte Buch Puppen sind doch nichts für Jungen! (Text: Ludovic Flamant; Übersetzung aus dem Französischen: Alexander Potyka; Illustration: Kean-Luc Englebert) letztlich eine große Wendung – die sei natürlich hier nicht verraten.

Während Mädchen – trotz aller Versuche, Errungenschaften in Sachen Gleichberechtigung zurückzudrängen einerseits, und der in vielen Ländern, darunter auch Österreich noch immer nicht gleichen Bezahlung für gleiche Arbeit andererseits – doch so ziemlich alle Wege offenstehen, werden Buben, die mit Puppen spielen oder andere, die gern tanzen, viel zu oft belächelt, ausgelacht, runtergemacht oder sehen sich Erwachsenen gegenüber, die ihnen Fürsorglichkeit und Sanftheit austreiben wollen. Sich dann aber über männliche Gewaltbereitschaft wundern ;(

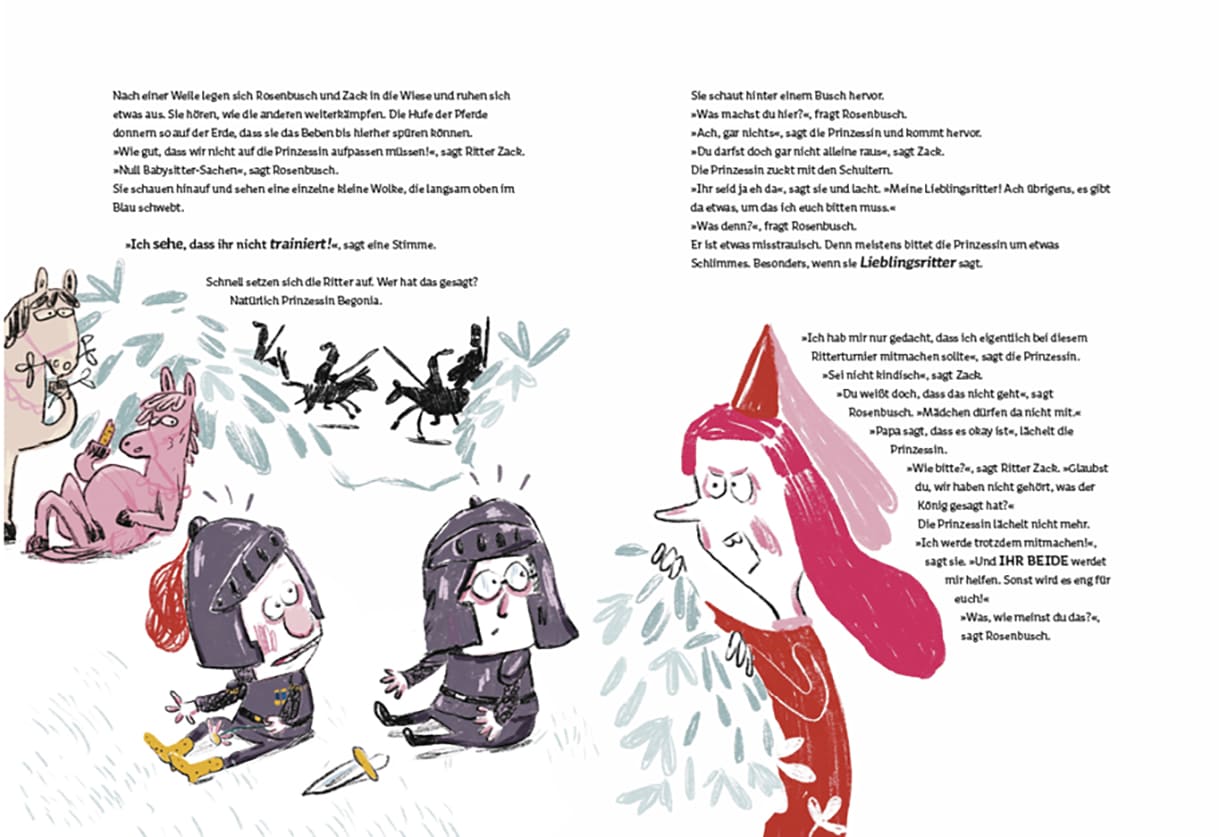

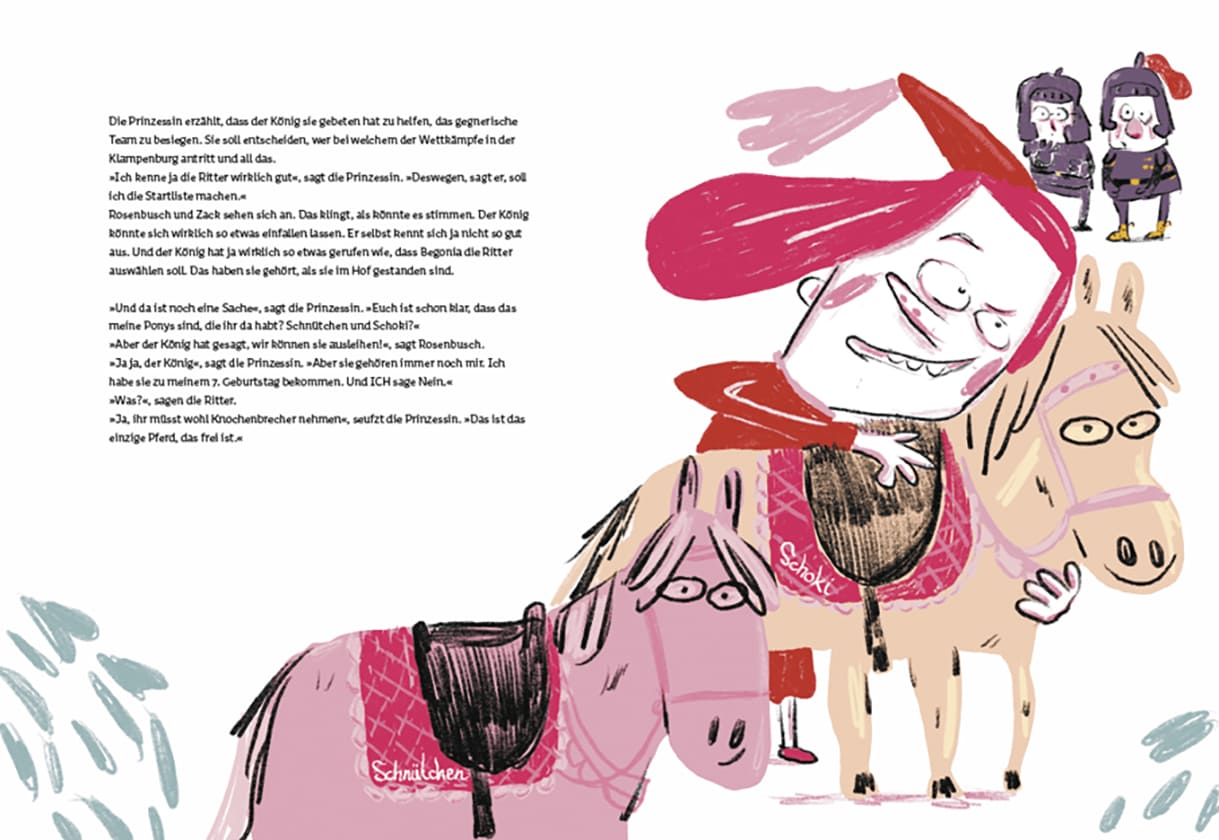

„Das ist nichts für Mädchen, Begonia“, meinte der König und Vater des Mädchens den Wunsch der Tochter vom Tisch seines Büros mit Aussicht auf Land und Stadt des Reiches zu wischen.

„Zeig mir, wo das steht!“ konterte die Prinzessin.

Das würde zwar nirgends schriftlich festgehalten, aber „es war immer schon so.“

Da hatte der Herrscher die Rechnung ohne seine Tochter gemacht. Mit einem „du bist so wahnsinnig altmodisch!“ rauschte sie ab, schlug die Tür zu und …

… natürlich wird sie am Ende dieses Bilderbuchs „Die Ritter holen Gold“ ihren Kopf durchgesetzt, und damit den Buchtitel ein wenig Lügen gestraft haben. Das kannst du wohl annehmen – ohne Details zu verraten.

Davor aber hat sich Bjørn F. Rørvik (Übersetzung aus dem Norwegischen: Barbara Giller) noch die Begegnung Begonias mit ihren Lieblingsrittern Rosenbusch und Zack einfallen lassen. Die bittet sie um Trainingseinheiten in den Bewerben eines Turniers auf der Klampenburg. Mit einer List will sie – zunächst – unerkannt teilnehmen, denn mutig ist sie sowieso.

In buntem comic-artigem Stil zeichnete Camilla Kuhn Ritter, die Prinzessin, ihren Vater und verschiedene Burgen und Wettkämpfe – klassisch ritterliche und einen Extrabewerb, der hier nicht gespoilert wird.

Als Begonia nach ihrer überaus erfolgreicher Teilnahme den Helm lüftet und der Herzog der Klampenburg protestiert, greift Vater und König zu sehr ähnlichen Worten wie sie ihm seine Tochter zu Beginn an den Kopf geworfen hatte 😉

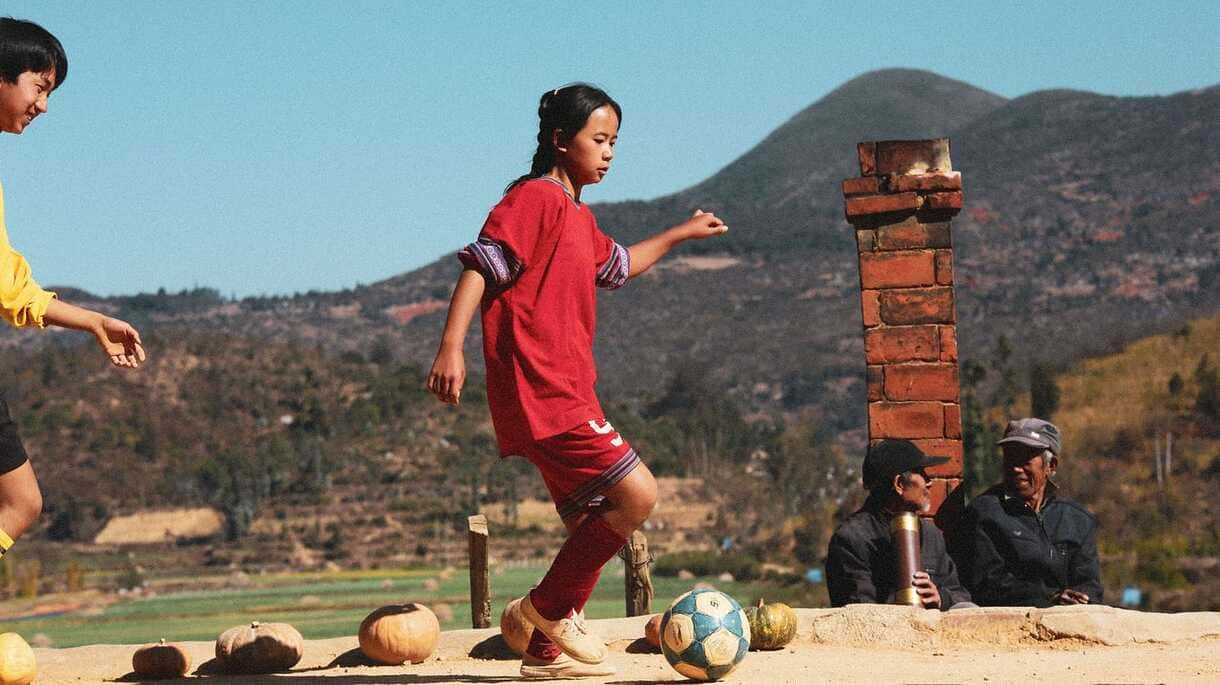

KiJuKU: Handelt es sich bei der Geschichte in Ihrem Film „Fußball am Dach“ – im chinesischen Original „Wu ding zu qiu“ (die beiden ersten Wörter für Dach, die beiden weiteren für Fußball) um eine wahre oder ist sie ausgedacht, oder ein Mix von beidem?

Feiyu: Ich war schon als Kind ein großer Fußballfan. Die Eingebung für diesen Film kam mir bei einem unvergesslichen Erlebnis, als ich 2018 in Yunnan auf der Suche nach Inspiration unterwegs war. Ich beobachtete, wie die Dorfkinder die Granatäpfel und Walnüsse, die auf den Boden gefallen waren, herumschossen; dieses einfache Vergnügen machte ihnen großen Spaß. Auch ich konnte nicht umhin, mitzumachen und kickte mit den Kindern um die Wette.

Diese Szene hat mich tief berührt und plötzlich wurde mir bewusst, dass dieser Inbegriff kindlicher Unschuld auch die ursprüngliche Motivation war, Fußball zu spielen. Da schoss mir eine kühne Idee durch den Kopf: Wie wäre es, wenn ich den Fußball durch eine Pomelo ersetze?

KiJuKU: Und wird dort wirklich auf dem Dach gespielt?

Feiyu: In den Dörfern von Yunnan entdeckte ich ein weiteres faszinierendes Phänomen. Die Dächer dort sind miteinander verbunden und bilden eine einzigartige Kulisse. Eigentlich verwenden die Dorfbewohner die Dächer, um Mais und Getreide zu trocknen, mich aber inspirierten sie visuell. Die Struktur der Gebäude der ethnischen Minderheiten wie auch das stufenartige Gelände bieten unvergleichliche Bedingungen, um Sportszenen zu drehen.

Ich stand auf dem Dach eines Dorfhauses, schloss die Augen und lauschte dem Rauschen des Windes im Tal, dem Fließen des Flusses und dem fröhlichen Treiben der Kinder… Es war als hauchten diese Klänge den Fußballszenen auf dem Dach in meinem Drehbuch Leben ein. Ich habe diese sinnlichen Eindrücke in die Dreharbeiten einfließen lassen, und ich hoffe, dass ich diese reinen und schönen Kindheitserlebnisse durch Bilder an ein größeres Publikum weitergeben kann.

KiJuKU: Waren Sie als Kind „nur“ Fan oder haben Sie auch selber Fußball gespielt?

Feiyu: Ich hab nur geschaut, aber ich kann mich erinnern, mit so ungefähr zehn Jahren haben wir mit Freunden, wenn wir am Ende des Unterrichts nach Hause gegangen sind, mit Steinen, Plastikflaschen und allem möglichen, das auf dem Boden herumgelegen ist, gekickt. Das war der Grund für die Filmidee, dass es zum Fußballspielen nicht unbedingt einen Ball braucht.

KiJuKU: Sind Sie auch in einem kleinen Dorf aufgewachsen?

Feiyu: Nein, ich stamme aus der großen Stadt Chengdu (20 Millionen Einwochner:innen, Hauptstadt der Provinz Sichuan). Da ich die Provinz Yunnan sehr schön finde, wollte ich dort meinen Film drehen.

KiJuKU: Haben Sie selber auch Mädchen nicht mitspielen lassen?

Feiyu: Die Geschichte im Film ist fiktiv und hat mit meiner eigenen Kindheit nichts zu tun.

Anna Hofmann, Co-Leiterin des Kinderfilmfestivals, die beim Interview dabei ist, bringt die Frage eines Mädchens aus einem Filmgespräch nach „Fußball am Dach“ ein. Dieses Mädchen wollte wissen, warum der Regisseur als Mann einen Film über Fußball spielende Mädchen gemacht hat.

Feiyu: Ursprünglich wollte ich einen Film über Jungs machen, aber das chinesische Frauen-Fußball-Nationalteam ist viel besser als das der Männer, darum hab ich mich dann umentschieden. Außerdem möchte ich, dass der Frauensport mehr Beachtung findet; der Frauensport braucht mehr Menschen, die ihn unterstützen, deswegen habe ich beschlossen, von Frauenfußball zu erzählen.

KiJuKU: War das vielleicht auch eine Verarbeitung von schlechtem Gewissen, weil Sie selber als Kind Mädchen nicht mitspielen haben lassen?

Feiyu: Lächelt verschmitzt.

KiJuKU: Zurück zum Film, funktioniert das Kicken mit Pomelos wirklich oder zergatschen die nicht sehr schnell?

Feiyu: Ja, es funktioniert. Alle Bewegungen der Kinder im Film, wenn sie Pomelo und Granatapfel kicken, sind echt und wurden tatsächlich von ihnen ausgeführt, es gab keine Stuntleute. Damit will ich dem Publikum vermitteln, dass die Kinder im Film wirklich Fußball spielen können und diesen Sport besonders gern haben.

Das Kicken von Früchten zu drehen ist eine besondere Herausforderung, da die Früchte nicht wirklich rund sind – daher ist die Richtung des Schusses schwer kontrollierbar. Wir mussten immer und immer wieder drehen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

KiJuKU: Waren die Darsteller:innen Profis oder Laien oder gemischt?

Feiyu: Ursprünglich wollte ich mit Kinder-Schauspieler:innen arbeiten, aber das war nicht so leicht, weil den meisten die natürlichen Bewegungen der Kinder aus Yunnan fehlen. Und so hab ich mich entschieden, dann alles mit Laien-Darsteller:innen zu drehen. Sie hatten keinerlei Dreherfahrung und spielten das erste Mal in einem Film mit. Selbst der Begriff Laienschauspieler war ihnen fremd, weil sie noch nie an Dreharbeiten beteiligt waren. Aber sie vertrauten mir als Regisseur. Das lag daran, dass ich sie wie Freunde behandelte. Ich erklärte ihnen genau, wie sie spielen sollten, wie sie sich zur Kamera stellen sollten und so war der Dreh sehr entspannt. Es war nicht schwer.

KiJuKU: Wird in diesem Dorf wirklich auf dem Dach gespielt?

Feiyu: Das war eine Idee von mir. Aber ansonsten hab ich mich im Film schon grundsätzlich an dem Leben in diesem Dorf orientiert.

KiJuKU: Haben alle Kinder des Films auch schon vorher Fußball gespielt?

Feiyu: Manche von ihnen spielten bereits Fußball, manche konnten es aber nicht. Zum Beispiel Ayiduo (Tan Xinyu), die im Film die Rolle der älteren Schwester übernahm: Als sie zum Filmteam kam, konnte sie den Fußball nur zwei oder drei Schläge in der Luft halten, sie konnte gar nicht Fußball spielen. Wir fanden die besten Fußballtrainer für die Kinder, die mit ihnen übten. Als der Film abgedreht war, konnte Ayiduo den Fußball mehrere Hundert Mal mit Fuß und Knie in die Höhe schießen, ohne dass er die Erde berührte. Mit ihrer Teilnahme an der China Youth Football League 2024 ist sie nun professionelle Athletin. Das ist etwas, was keiner von uns erwartet hätte. Ayiduo (Tan Xinyu) entdeckte ihre Liebe zum Fußball bei den Dreharbeiten zu dem Film „Fußball am Dach“ und wurde schließlich zu einer erfolgreichen Jugend-Fußballspielerin.

KiJuKU: Haben alle mit Dorf dabei mitgespielt, auch wenn die Pomelos in die Schüssel mit Lebensmittel fallen…?

Feiyu: Ja, alle haben uns bei den Dreharbeiten sehr unterstützt.

KiJuKU: Wie sind Sie zum Filmen gekommen, haben Sie schon als Kind Videos gedreht?

Feiyu: Seit meiner Kindheit bin ich von Film begeistert. Da mein Vater im Kulturbereich arbeitete, konnte ich oft ins Kino gehen und kostenlos Filme anschauen. Seit ich fünf oder sechs Jahre alt war, habe ich Filme angeschaut, ich liebe diese Kunst von Licht und Schatten. Es war immer mein Traum einmal selbst Regie zu führen. „Fußball am Dach“ ist mein erster Langfilm, mit 21 habe ich meinen ersten professionellen Kurzfilm gedreht.

KiJuKU: Worum ging der?

Feiyu: Es ist ein Science-Fiction-Film über einen Außerirdischen, der in seine Heimat zurückwill.

KiJuKU: eine Art E. T. (Steven Spielberg, 1982) sozusagen?

Feiyu: Mein Film ist ganz anders, mein Außerirdischer ist menschenähnlicher.

KiJuKU: Wie lange haben Sie an „Fußball am Dach“ gearbeitet?

Feiyu: Ich habe drei Jahre für das Drehbuch recherchiert und daran geschrieben, dann hatten wir 50 Drehtage 2020.

KiJuKU: Da war doch Pandemie?

Feiyu: Es war eine große Herausforderung, während der Pandemie einen Film zu machen, und die Dreharbeiten zu diesem Film waren voller Schwierigkeiten. Wenn ich jetzt zurückblicke, sind das alles wertvolle Erfahrungen, die es mir ermöglichten, schneller zu wachsen. Wir hatten 50 Drehtage und drehten insgesamt 213 Szenen; es waren an die 1.300 Darsteller:innen und Crew-Mitglieder an den Dreharbeiten beteiligt, was für einen solchen Film mit geringem Budget sehr hart war. Mein Team und ich haben jedoch dem Druck standgehalten und gemeinsam an der Überwindung der Schwierigkeiten gearbeitet. Ich möchte ihnen allen auch auf diesem Weg meinen aufrichtigen Dank für ihre Unterstützung und ihr Engagement aussprechen. Leider kam die Postproduktion des Films aufgrund von Finanzierungsproblemen für eine Weile ins Stocken und wir mussten unsere Arbeit unterbrechen.

Glücklicherweise hatte ich die Chance, Ende Dezember 2021 an der Filmentwicklungs- und Investitionskonferenz des chinesischen Golden Rooster Film Festivals teilzunehmen. Von Regisseur Huang Jianxin und anderen Expert:innen erhielt ich Anerkennung und Ermutigung. Regisseur Huang Jianxin war bereit, mir zu helfen. Im Mai 2022 arbeitete Huang Jianxin mit mir bis spät in die Nacht hinein im Postproduktionsraum: Wir überprüften das gesamte Filmmaterial sorgfältig und er half mir, den Schnitt neu zu machen. Huang Jianxin führte mich durch den gesamten Prozess der Filmproduktion, vom Dreh über Schnitt, Musik, Tonmischung, Lichtmischung zu Farbkorrektur und Color Grading. Schließlich schloss ich mit Hilfe von Huang Jianxin die Produktion des Films ab. 2023 war er fertig.

Mein Dank gilt der Filmentwicklungs- und Investitionskonferenz des chinesischen Golden Rooster Film Festivals dafür bedanken, dass sie mir diese Plattform zur Verfügung gestellt und mir die Möglichkeit gegeben hat, so hervorragende Mentoren zu treffen und meinen Filmtraum zu verwirklichen. Ich danke allen Expert:innen, Freunden und Kollegen, die diesen Film unterstützt haben. Ganz besonderer Dank geht an die liebenswerten Kinder in dem Film für ihre hervorragende Leistung. Ich wünsche mir, dass dieser Film in Europa und an anderen Orten gezeigt werden kann, damit mehr Kinder diese inspirierende Geschichte sehen können.

KiJuKU: Ab 2023 ist er in chinesischen Kinos und bei internationalen Festivals gelaufen?

Feiyu: Naja, in China wurde er in einigen Kinos gespielt, jetzt da in Wien und Graz beim Festival ist er zum ersten Mal in Europa öffentlich, im Vorjahr war er in Cannes sozusagen auf dem Markt, wo ihn Interessierte von Festivals sehen konnten, zum Beispiel auch von diesem hier.

KiJuKU: Was ist Ihr nächstes Filmprojekt?

Feiyu: Mir schwirren ein paar Ideen durch den Kopf. Gern würde ich wieder einen Science-Fiction-Film, aber auch einen Kinderfilm drehen.

KiJuKU: Von dem Kurz- und dem jetzigen Film können Sie wahrscheinlich ja nicht leben, haben Sie noch einen sogenannten Brotjob, mit dem Sie Ihren Lebensunterhalt finanzieren können?

Feiyu: Viele Regisseur:innen in China haben entweder einen anderen Job nebenbei oder schreiben Drehbücher für andere Projekte. Bei mir ist Zweiteres der Fall.

KiJuKU: Xie Xie für das Interview

Feiyu: Bukeqi

Übersetzung während des Interviews: Nick Yang Ungerböck

Für nachträgliche Korrekturen und Veränderungen: Isabella Wolte

Gewinnerfilme nochmals zu sehen: 1. Dezember

Alle Preisträgerfilme sind am 1. Dezember nochmals auf der großen Leinwand zu erleben – Details siehe Info-Box.

Mehr über den Film „Grüße vom Mars“

Beitrag über die Filme des Festivals – mit Infobox auch zu den noch verbleibenden Terminen in der Steiermark

Sie kicken mit Pomelos und anderen runden Früchten: Aimei, gespielt von Liangfeng Tang, und ihre Freundinnen in ChengZhiGuCun, einem kleinen Dorf in der chinesischen Provinz Yunnan. Die Buben des Dorfes haben einen richtigen Fußball, lassen die Mädchen aber nicht mitspielen. Diese spielen auf Flachdächern der Häuser. Nicht selten fällt ein Ball in eine Reisschüssel oder auf Mais – was wunderschöne Spritz-Bilder ergibt.

Die Buben des Dorfes verlieren die meisten Matches gegen andere Teams. Die Mädchen holen sich mit dem Dorf-Säufer noch dazu einen Außenseiter der Gemeinschaft. Der Film „Fußball am Dach“ wird aber zu einer Art Märchen. Gerade die Mädchen gewinnen Spiele – nun mit richtigem Fußball – und werden sogar zu einem internationalen Spiel gegen ein japanisches Jugend-Mädchenteam eingeladen. Das sie natürlich auch – in letzter Minute – gewinnen.

Neben dieser spannenden Geschichte bietet der Film Einblicke in chinesisches Dorfleben und eine weitere Geschichte: Aimei und ihre ältere Schwester Ayiduo (Xinyu Tan) wachsen bei Fremden auf, Vater? Vor allem die Jüngere will ausfindig machen, wo ihre Mutter ist und Kontakt zu ihr herstellen. Wenn sie eine Super-Fußballerin wird, kommt sie sicher ins Fernsehen. Und dann kann ihre Mutter sie sehen und will vielleicht oder hoffentlich doch was von der Tochter, den Töchtern wissen. Mutter sitzt – da kommen sie erst später drauf – im Gefängnis. Aimei besucht sie, die Elfenbein geschmuggelt hat, um den Lebensunterhalt für die Familien finanzieren zu können.

Dieser Film wurde beim 36. Internationalen Kinderfilmfestival, das rund um den Kinderrechte-Tag (20. November) in Wien stattgefunden hat und nun in steirischen Städten über Kinoleinwände läuft, von der Kinderjury zum besten Film gewählt. Damit wird er wie die anderen preisgekrönten Filme – Publikumsfavorit und Unicef-Preis – am 1. Dezember 2024 noch einmal gespielt – Detail im unten verlinkten Beitrag.

Gewinnerfilme nochmals zu sehen: 1. Dezember

Alle Preisträgerfilme sind am 1. Dezember nochmals auf der großen Leinwand zu erleben – Details siehe Info-Box.

Mehr über den Film „Grüße vom Mars“

Beitrag über die Filme des Festivals – mit Infobox auch zu den noch verbleibenden Terminen in der Steiermark

Freitagnachmittag, die Schule wirkt schon ziemlich leer, kaum Stimmen zu vernehmen. Ein wenig eigenartig war das Erlebnis beim Stella-Festival in Kärnten / Koroška in dem Klassenzimmer in der Sportmittelschule Villach-Lind schon. Klassenzimmertheater aber ohne Schülerinnen und / oder Schüler. Ausschließlich erwachsenes Festival-Publikum. Auch wenn die beiden Schauspielerinnen an einigen Stellen zwischen den Sitzreihen durchgehen, das eine oder andere Mal auch auf die Schultische steigen – das hätte unter diesen auch in einem Theaterraum stattfinden können.

Das tut aber weder Stück noch Schauspiel Abbruch. War auch eine nette Wanderung in einen anderen Teil der Stadt an der Drau /Drava. Mit „Konradine und Effi“ war die Stückautorin Hanna Valentina Röhrich vor drei Jahren für den Retzhofer Dramapreis nominiert. Das taO, Theater am Ortweinplatz in Graz, spielt es im Februar 2025 (wieder – siehe Infoblock). Dieses Stück gewann dann noch den ersten DramatikerInnenpreis der neuebühnevillach, die daraus ein Stück eben für Klassenzimmer (Regie: Greta Lindermuth) entwickelte.

Konradine (Irina Lopinsky) kommt hektisch rötlich gekleidet mit einer ähnlichen großen Decke und einigem Zeugs in die Klasse. Bewegt und raumgreifend erobert sie das Geschehen zwischen Tafel, Waschbecken und den Tischen. Da steht ihre Kollegin Martina Martins als Effi vorerst ein wenig im Abseits. Die kommt erst später wirklich ins Spiel. Konradine lässt ihre Erinnerungen an die einstige enge Freundin, die für sie auch noch mehr als ein bisschen mehr war.

Die Erinnerungen werden lebendig und die beiden spielen die vertrauten, mitunter durchaus auch „ver-rückten“ Szenen der vergangenen intensiven (Ver-)Bindung. Hin und wieder kommen sie dabei auch nicht nur nah, sondern auch direkt ans Publikum. So sprechen sie einen – üblicherweise Schüler – als „Viktor“ an, den sie in eine schräge Aktion zu verwickeln versuchen.

„Das ist ganz unterschiedlich gelungen oder eben auch nicht“, erzählt Martina Martins am Abend am Rande der Stella-Gala Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… „Wir hatten Vorstellungen wo dieser Junge voll mit in die Szene eingestiegen ist und mitgespielt hat und andere, wo sich der entsprechende Schüler richtig weggeduckt hat.“

Im Zentrum steht aber die enge Freundschaft, in der Konradine mehr und auch direkt ausgesprochen Verliebtheit verspürt. Effi lässt hin und wieder ansatzweise Ähnliches aufblitzen, spürt und empfindet aber (möglicherweise) nicht so. Wobei das Spiel durchaus offen lässt, ob sie wirklich „nur“ Freundschaft empfindet oder sich „nur“ nicht mehr eingestehen will.

Compliance-Hinweis: Zur Berichterstattung vom Stella-Festival wurde KiJuKU.at von der ASSITEJ-Austria eingeladen.

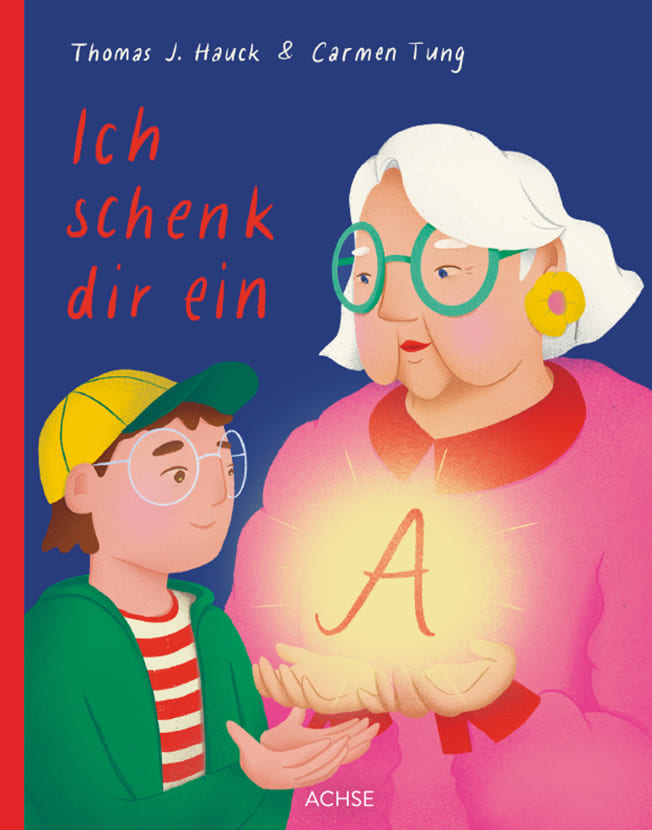

Was sein längstes Buch sei, wollte ein Schüler nach der Lesung von Thomas-Johanna Hauck wissen. Der hatte zuvor nicht nur Auszüge, sondern gleich das ganze Bilderbuch „Ich schenk dir ein A“ im Foyer des ORF-Landesstudios beim St. Pöltner KiJuBu (Kinder- und Jugendbuch-Festival) vorgetragen – Buchbesprechung hier unten verlinkt.

„Ungefähr 7 Meter und ein paar Zerquetschte“, antwortete Hauck. „Das war so ein Leporello, das wie eine Ziehharmonika gefaltet war. „Wenn du aber vielleicht meist, was das dickste Buch war, dann so 600 bis 700 Seiten – das ist das Drehbuch für einen Spielfilm, der gerade gedreht wird – in Tirol, auch in Südtirol (Italien). Der Film dreht sich um einen Geräuschesammler – von unerhörten Geräuschen (Buch: Graf Wenzelslaus, der Geräuschesammler, Bibliothek der Provinz).“

Die Frage nach dem beliebtesten Buch beantwortete der Autor, der auch Maler ist, als Schauspieler, Tänzer und im Zirkus aufgetreten ist und mehrere Filme gedreht hat, mehrfach: Am meisten verkauft sich „Die Sommersprosse“ (Bibliothek der Provinz), das immer wieder neue Auflagen hat. Aber er selbst hat immer sein jeweils jüngstes, aktuelles Buch am liebsten.

Sein allererstes war „Platschi, der Regentropfen“. Er sei ein Geschichtenerzähler. „Wenn mir wer zwei Wörter gibt, dann beginne ich sofort allen möglichen Sinn und Unsinn darüber und daraus zu erzählen“, verrät er selbstironisch den Schüler:innen. Und von Platschi habe er in jungen Jahren oft erzählt. Zu seinem 27. Geburtstag haben ihm Freunde ein Bilderbuch geschenkt. „Sie haben mich bei Erzählen aufgenommen und das abgeschrieben und dazu Zeichnungen gemacht. Und sie haben mir aufgetragen, ich müsse damit in die nahe gelegene Schule gehen und das vorlesen. Hätten die das nicht gemacht, vielleicht wäre ich nie Autor geworden.“

So wie das Buch rund um AdrianA haben auch viele andere seiner Geschichten viel mit ihm und persönlichen Erlebnissen zu tun. Und irgendwie schwingt immer mit: Mut, selber, auch anders als die meisten, zu sein bzw. sein zu dürfen!

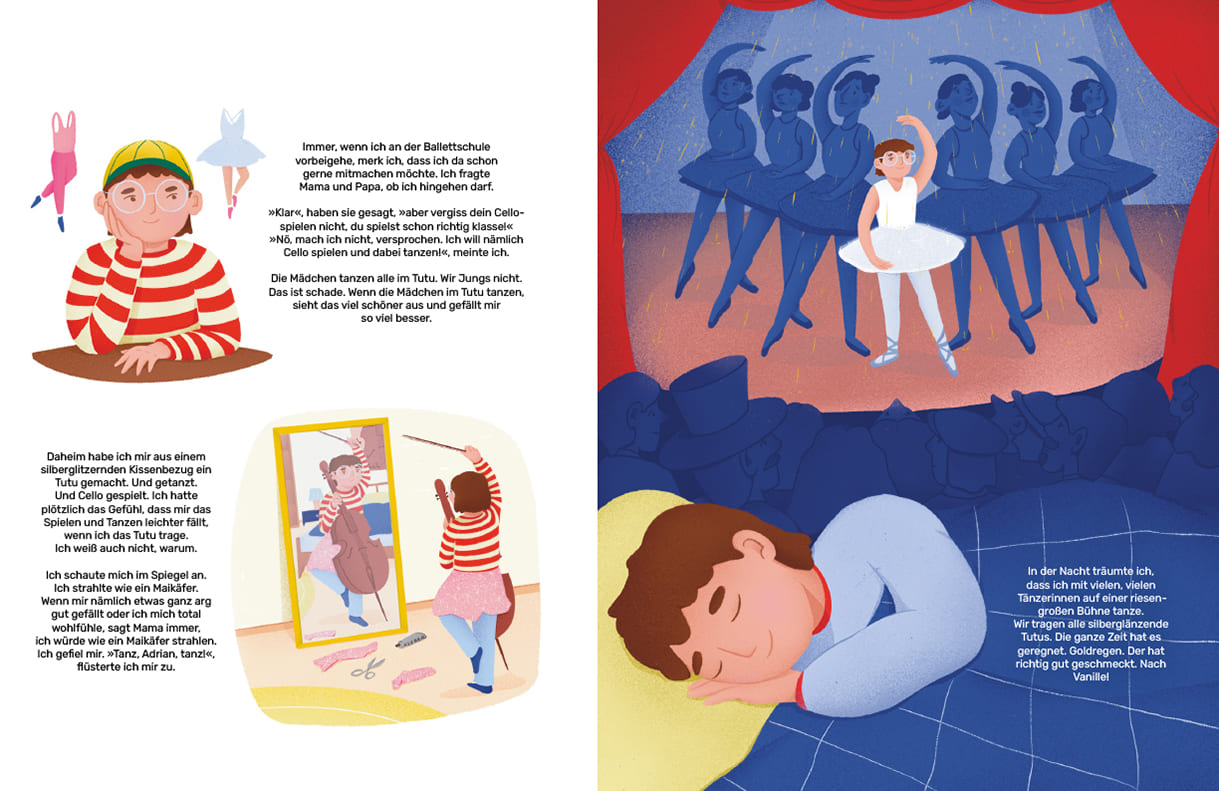

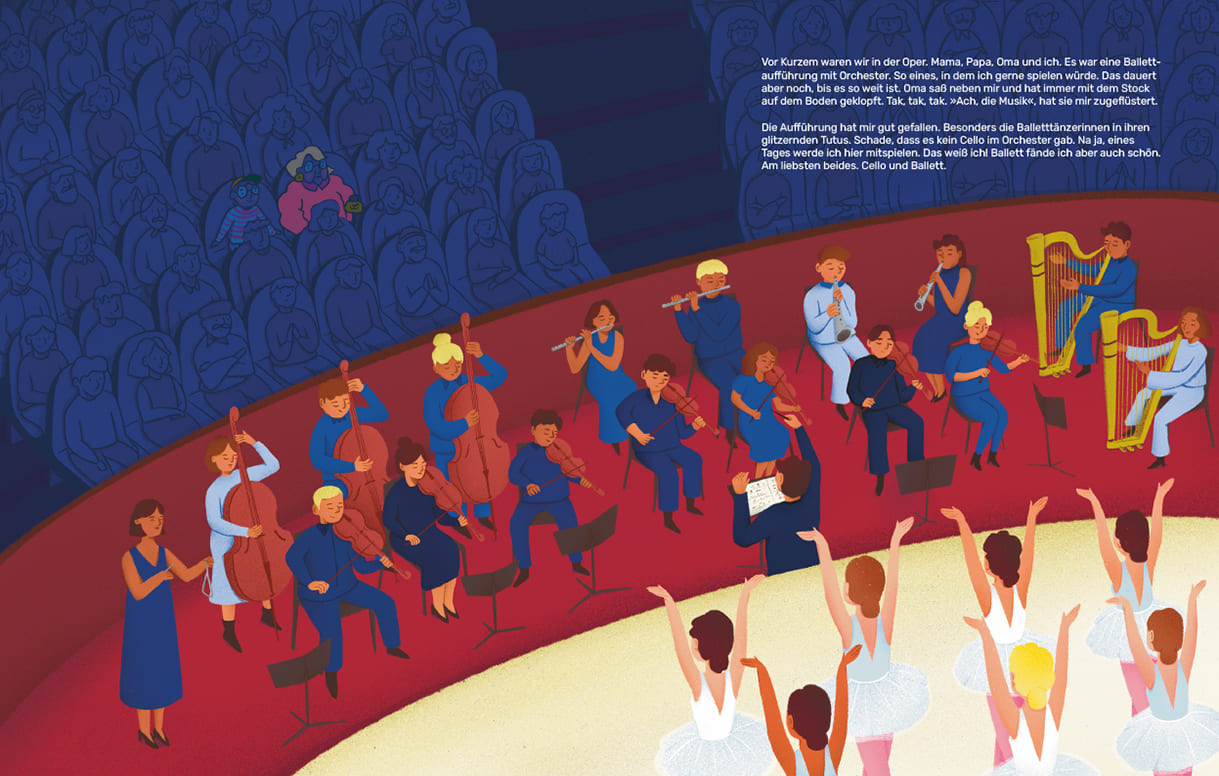

Adrian, ein Bub im rot-weiß-gestreiften Langarm-Leiberl und runder Brille spielt auf seinem Cello. Und träumt davon Berufsmusiker zu werden. So startet das Bilderbuch „Ich schenk dir ein A“ von Thomas-Johanna Hauck (Text) mit gezeichneten Bildern von Carmen Tung. Neben seiner offenen und gepflegten Leidenschaft für das Cello-Spiel hat Adrian aber noch eine – anfangs – heimliche Liebe. In seiner Musikschule kommt er immer am Tanzsaal vorbei, in dem Kinder Ballett üben.

Und so lässt ihn die Illustratorin zur Geschichte, die sich der Autor ausgedacht hat und von der er sagt, dass sie auch viel mit seinem Leben zu tun hat, zu Hause beim Üben an seinem Instrument mit diesem immer wieder auch tanzen. Aus einem glitzernden Polster-Überzug bastelt er sich sogar ein sogenanntes Tutu (Ballett-Rockerl).

Von so einem Auftritt träumt er hin und wieder. Aber zutrauen?

Nun ja, da braucht’s eine Mutmacherin. Die findet er in seiner Oma, die im Altersheim in einer eigenen Wohnung lebt, die ihm erzählt, dass sie selber in jungen Jahren Ballett getanzt hat. Und ihm – wie der Buchtitel schon verrät, ein A schenkt. Das Adrian am Ende seines Namens für seinen Konzert-Tanz-Auftritt aufs Plakat schreibt.

Warum, so wollte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…, vom Autor wissen, müsse der Ballett-Tanzwillige Adrian einen Mädchennamen bekommen, um seiner Leidenschaft zu frönen? Werde damit nicht erst recht wieder ein Klischee bedient? Statt – wie etwa in einem anderen Bilderbuch („Jo im roten Kleid“ von Jens Thiele) oder dem Jugendroman „Kicker im Kleid“ (von David Williams) – einfach einen Buben (Ballett-)Tanzen zu lassen? – Links zu den Besprechungen dieser Bücher weiter unten.

„Das Buch hat viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun“, vertraut der Autor dem Journalisten an – wie er es im Übrigen auch schon kurz bei seiner Lesung beim KiJuBu, dem Kinder- und JugendBuch-Festival in St. Pölten vor Schüler:innen angedeutet hat – siehe Link dazu gleich hier unten.

„Meine Mutter wollte eine Tochter, hatte sogar schon einen Namen für sie“. Weshalb der Autor längst diesen an seinen dann doch erhaltenen männlichen Vornamen anfügt. Bis zum Alter von fünf, sechs Jahren musste er sich im Fasching immer entweder als Prinzessin oder Rotkäppchen verkleiden. Der Vater wollte hingegen einen „richtigen Kerl, das war ich auch nicht. Gerettet hat mich, dass ich immer Kunst gemacht habe. Ich konnte mich in Bildern, in Texten, in Filmen ausdrücken. Und ich mag auch heute Klamotten, die von manchen eher als weiblich angesehen werden.“

Ausgangsbasis für „Ich schenk dir ein A“ war eine „ganz kleine Geschichte, die hieß Johanna tanzt. Die war sehr nahe an mir selber dran. Diese knackige, kurze Geschichte hab ich dem Achse-Verlag geschickt und sie vermischt mit zwei Kindern aus einem Filmdrehbuch, das ich geschrieben habe – und das aus Geldmangel nie verwirklich worden ist. Adriana verliebt sich in Adrian. Sie wollte immer ein Junge, er ein Mädchen sein…“

Ach ja, und Adrians Mutmacher-Oma hat sich Thomas-Johanna Hauck auch ein Beispiel an einer seiner Großmütter genommen, „die war echt revolutionär, obwohl sie eine Diakonissen-Schwester (eine Art Klosterschwester) war.

sohn-und-vater-rock-en-gegen-rollenklischees <- damals noch im KiKu

ein-superheld-tanzt-nicht-nur-im-kleid <- damals noch im KiKu

Buchbesprechung „Kicker im Kleid“ <- auch noch im Kinder-KURIER

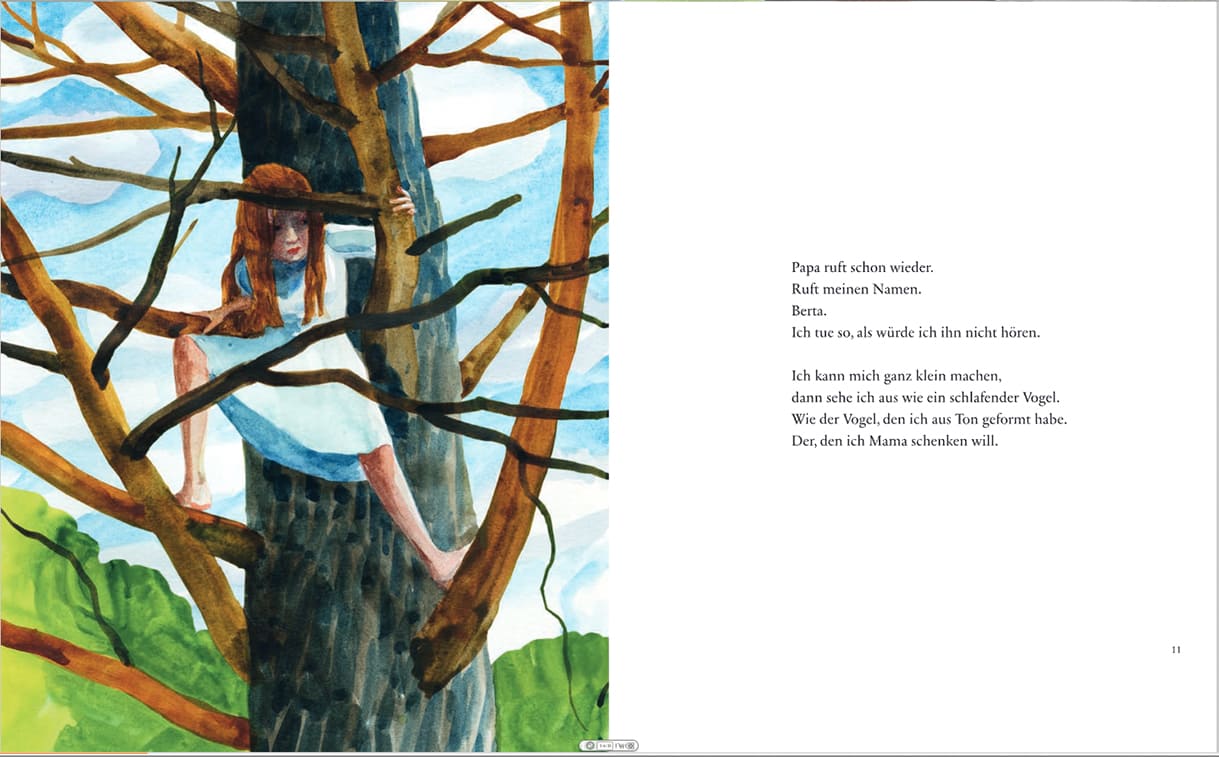

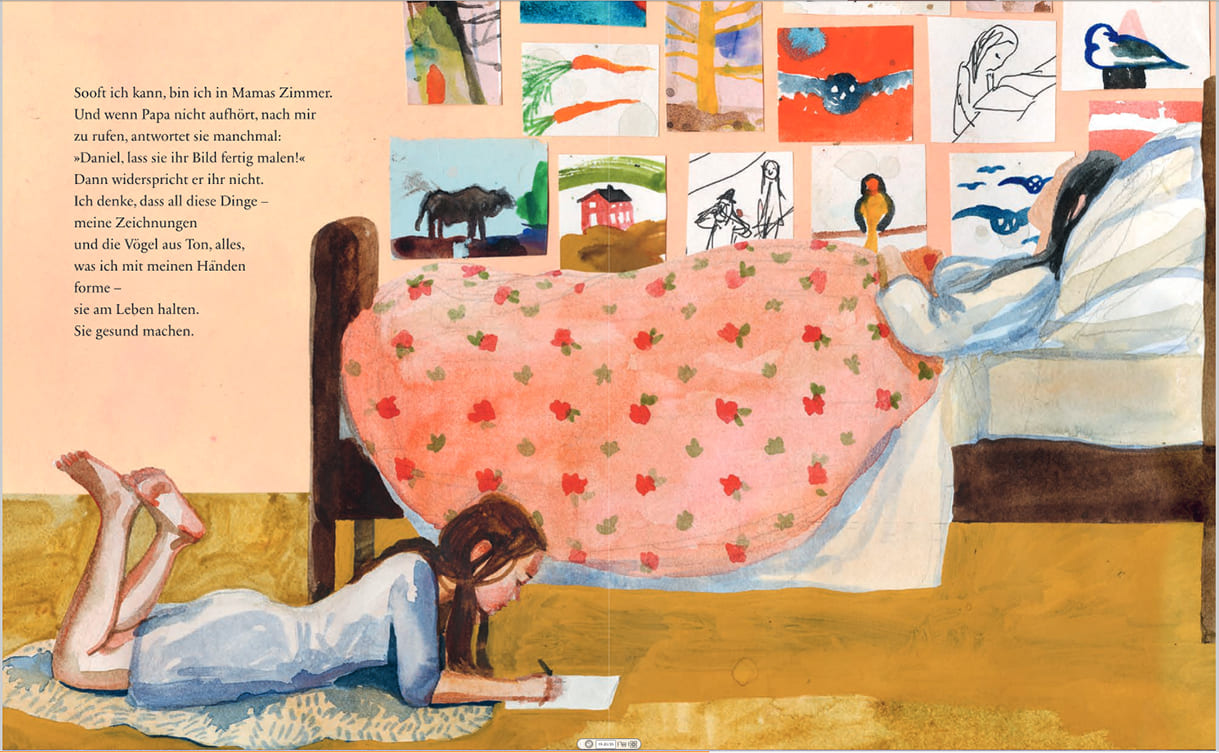

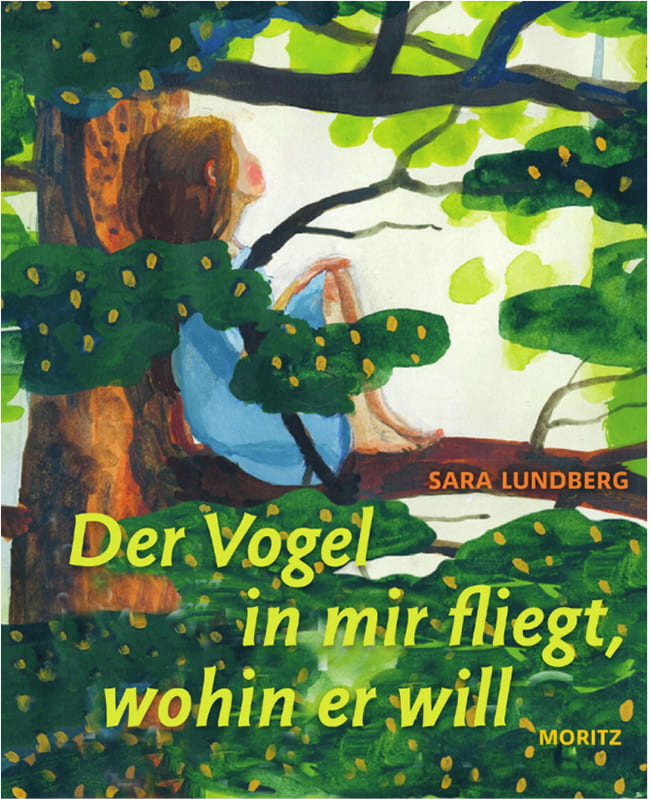

Schon der Titel wirkt sehr poetisch – und ist Programm: „Der Vogel in mir fliegt, wohin er will“. Sara Lundberg beschreibt – mit vielen gemalten Bildern – ein Mädchen namens Berta, das leidenschaftlich, gern, viel und talentiert zeichnet und malt. Liebend gern auch Künstlerin werden will, aber in einem kleinen Dorf in Nordschweden aufwächst, mit ihren Schwestern viel im Haushalt helfen muss, die Mutter ist schwerkrank…

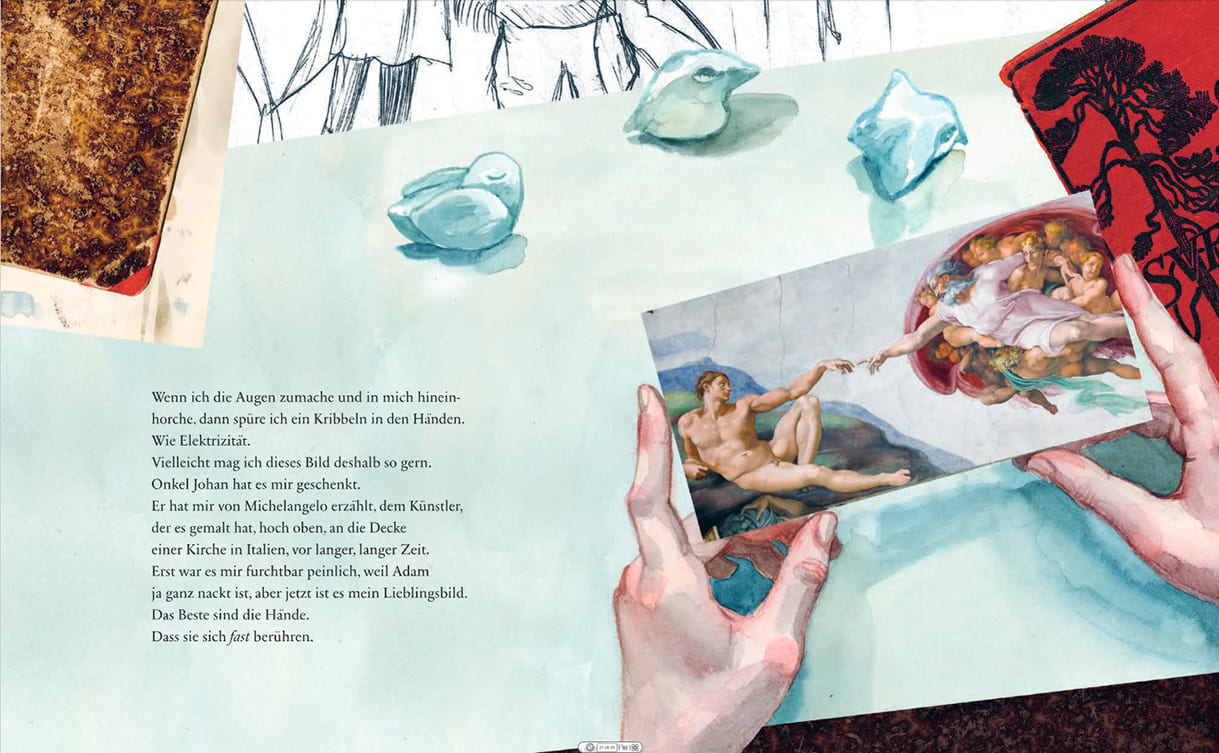

Dieses Kind liest auch gern und viel, holt alles, was sie in der örtlichen Bücherei kriegen kann, um es zu verschlingen. Neben dem Malen und Zeichnen formt sie aus Tonerde, die sie aus dem Bach fischt, Figuren, vor allem Vögel. Die haben’s gut, können über alle Hindernisse hinwegfliegen. Eines Tages fällt ihr jener Satz ein, der zum schon genannten Buchtitel wird.

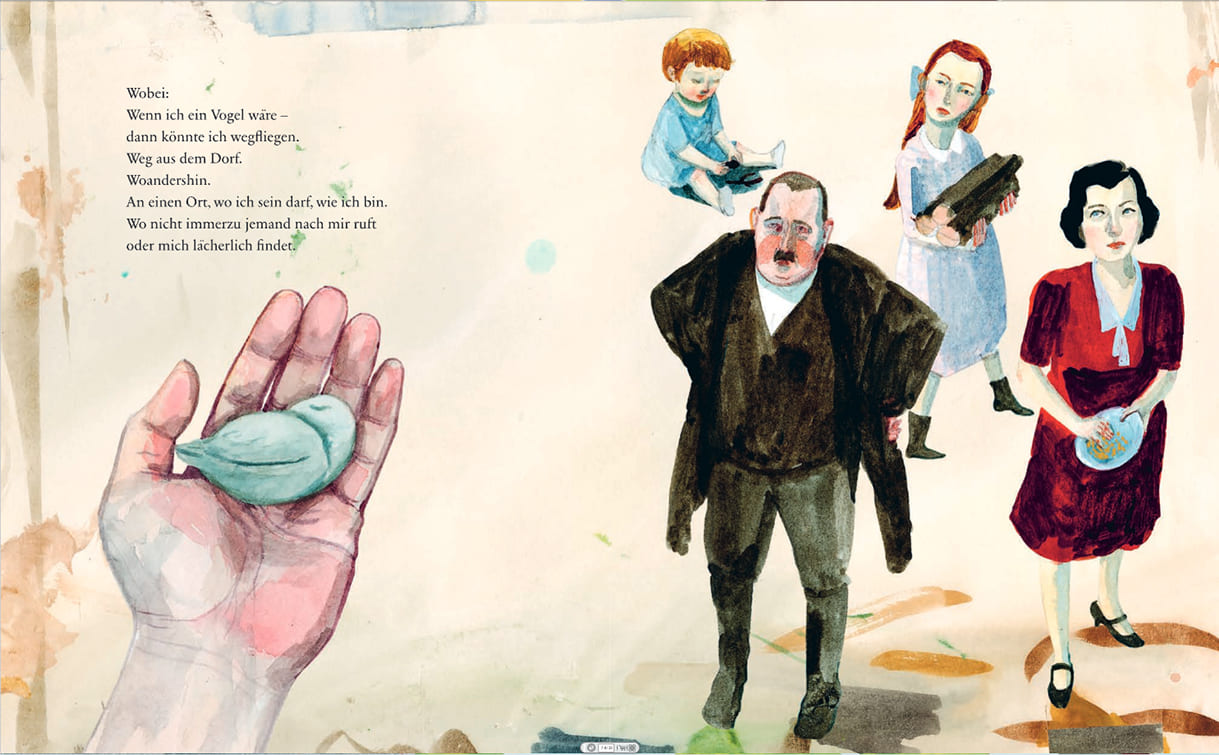

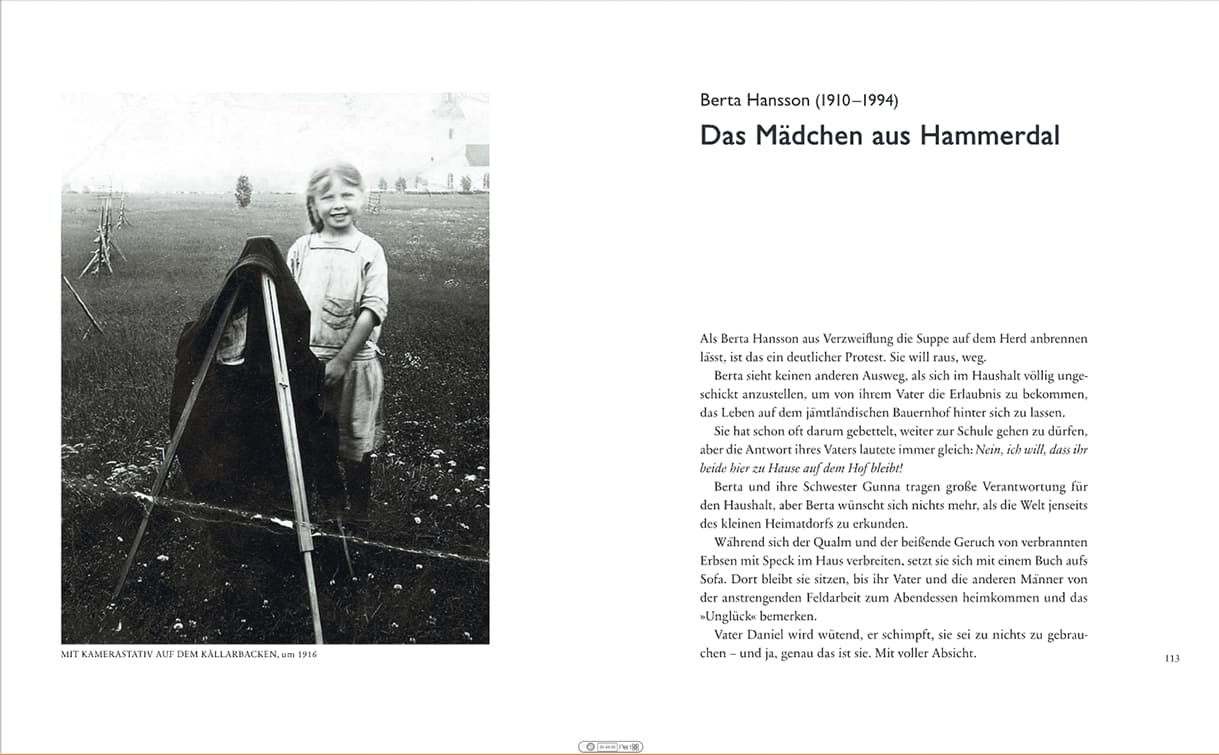

Diese Berta gab es wirklich. Hansson hieß sie mit Nachnamen, stammte aus dem kleinen nordschwedischen Ort Hammerdal. Das war vor mehr als 100 Jahren. Da war für die allermeisten Mädchen nach dazu am Land der Lebensweg vorgezeichnet: Nur wenige Jahre Schule, daneben schon Mithilfe im Haushalt und dem (Bauern-)Hof, Vorbereitung auf Heirat, Kinder aufziehen, Haushalt, Bauernhof…

Berta aber wollte mehr, anderes, weiter lernen – und malen. Und sie schaffte es – ging von Hammerdal weg, besuchte in Sigtuna eine weiterführende Schule und studierte danach in Umeå Lehrerin, unterrichtete in Fredrika im hohen Norden und malte daneben viel – vor allem Porträts von Kindern. Ihre Bilder zeigten nicht nur das Aussehen der Objekte, die Künstlerin ließ die Porträtierten mit ihren Gefühlen und ihren Persönlichkeiten zu Subjekten der Bilder werden.

Als eines Tages die bekannte Schriftstellerin Elsa Björkman-Goldschmidt zu Lesungen in die Schule kam, in der Hansson unterrichtete und ein Bild, das diese gemalt hatte, sah, stellte sie den Kontakt zu einer Galerie in Stockholm her, die eine erste Ausstellung organisierte…

Ausgehend von der echten Lebensgeschichte Berta Hanssons, verband die Autorin dieses mehr als 100-seitigen Buches Erinnerungen aus Briefen und Tagebucheinträgen mit fantasievoll Erfundenem, wie sich das Leben der später berühmt gewordenen Künstlerin in frühen Jahren abgespielt haben könnte. Lundberg illustrierte die Text-Passagen mit gemalten Bildern, an manchen Stellen sind Bilder zu sehen, die Hansson gemalt hatte.

Unausgesprochen schwingt das ganze Buch hindurch die Mut machende Botschaft: Auch allen widrigen Umständen zum Trotz, geh deinen Weg!

Am Ende des Buches findest du 12 Seiten von Alexandra Sundqvist über das Leben der schwedischen Malerin Berta Hansson selbst, Deren Bilder, Briefe und Tagebucheinträge haben Sara Lundberg zu diesem spannenden, beispielgebenden Buch inspiriert.

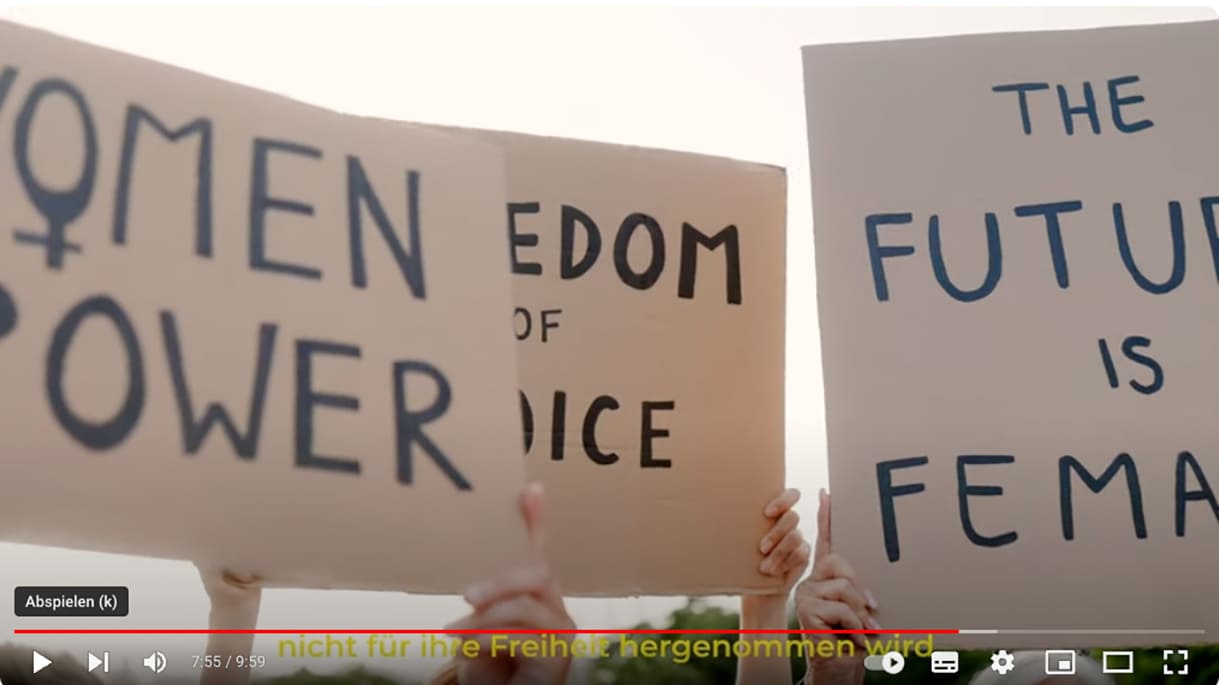

„Wir sprechen viel über unsere Träume – was es heißt frei zu sein als Frau…“ So beginnt der Film, der nun im großen Urania-Kino, dem Kinder- und Jugendkino cinemagic seine umjubelte Premiere gefeiert hat.

Und genau darum geht es in den nicht ganz zehn folgenden Minuten von „Mein Kopf – Mein Kopftuch – Meine Entscheidung“. Mindestens genau so viel aber auch um Freundschaft, die Träume junger Frauen – und dass ihnen genau niemand irgendwelche Kleidungsvorschriften machen dürfe. Zumindest sollte das wohl ein legitimes Ziel sein.

Rahima Nasir Hersi als Leyla und und Fariza Bisaeva als Nour bringen auf den Punkt, was nicht nur sie, sondern einerseits unzählige und andererseits ganz konkret rund ein Dutzend junger muslimischer Frauen dieses Projekts oooooft erlebt haben und erleben: Die einen mit und die anderen ohne Kopftuch.

Viel zu oft geht es genau fast nur um dieses Stück Stoff, das sie tragen oder nicht (mehr). Nicht darum, was sie im Kopf haben, was sie können, was sie denken, meinen, wie sie handeln…

Vor mittlerweile drei Jahren hatte Ishraq Al-Ibraheem die Idee, dazu etwas, eventuell einen Film zu machen. Zu oft hatte sie bei Bewerbungsgesprächen – obwohl sie den Unterlagen ein Foto mit Hijab beigefügt hatte – gehört, sie könne den Job bekommen, aber…

Sie nahm damals an einer Bildungsmaßnahme von Interface Wien teil. Aus ihrer Idee wurde ein Filmprojekt – eingereicht für die erste Kinder- und Jugendmillion (knapp mehr als eine Woche läuft die Online-Abstimmung über Projekte für die zweite Million – Link zu einem Beitrag dazu am Ende dieses Artikels). Und so viele Kinder und Jugendliche voteten für das Projekt, dass es in Angriff genommen werden konnte.

Kontakt wurde aufgenommen zu BOJA (Bundesweites Netzwerk Offene JugendArbeit), Eşim Karakuyu übernahm die Projektleitung. Immer ging es darum – wie bei der Filmpräsentation in der Urania mehrfach betont wurde, die Jugendlichen selbst einfach bei der Umsetzung ihres Vorhabens zu unterstützen. Die beteiligten Mädchen diskutierten, was sie aussagen wollten. Die Profis von suna films – Susanne Knöbel und Folashade Lena (Kamera und Schnitt) halfen bei der Umsetzung und zeichneten für den Dreh sowie die Montage verantwortlich – immer aber in enger Absprache mit den Beteiligten. Dazu gehörte etwa auch, wer wie im Film zu sehen sein sollte und wer etwa das eigene Gesicht verbergen wollte – mittels Blumen – wie in der letzten Szene, die auch zum Plakat für den Film wurde.

Alles Gesprochene wird gleichzeitig als Untertitel eingeblendet – womit auch Menschen mit Gehörbeeinträchtigung die Aussagen mitverfolgen können. Außerdem sind den Filmemacherinnen viele verspielte grafische bei der Gestaltung eingefallen.

Zurück zum Film: Die eine Protagonistin mit und die andere ohne Kopftuch schildern und spielen Szenen, in denen sie diskriminiert werden – die beiden Filmnamen stehen auch dafür, dass es die Geschichten vieler anderer der Mitwirkenden und darüber hinaus sind. Die einen werden angestänkert, belästigt, nicht wahrgenommen, weil sie Kopftuch tragen., Die anderen wurden einst mit Kopftuch von der Community für ihren Mut, ihre Wortgewandtheit usw. gefeiert. Und gelten dort nun nach dem Ablegen des Stückes Stoff über den Haaren als Verräterinnen. (Link zum ganzen Film in der Info-Box ganz unten.)

Durch die Filmpräsentation mit kurzen Diskussionsrunden mit einigen der Beteiligten führte Anahita Neghabat. Munira Mohamud, studierte Politikwissenschaften und internationales Recht, Young European 2024 der Schwarzkopf-Stiftung, sowie im Vorstand der Doku-Stelle Islamfeindlichkeit & antimuslimischer Rassismus, ordnete die „Kopftuchfrage“ in den globalen Zusammenhang (u.a. Kolonialismus) ein.

Zum vierten Mal verfilmt, kommt „Das fliegende Klassenzimmer“ nach Erich Kästners Roman 90 Jahre nach seinem Erscheinen nun in die Kinos. Gekonnt und unverkrampft in ein Gegenwarts-Setting verpflanzt (Handys!) verpflanzt, spielen sich die oft handfesten Streits zwischen verschiedenen Gruppen in der Schule nicht mehr nur unter Buben ab. Das Drehbuch (Gerrit Hermans) hat aus drei Protagonisten – Martin und Johnny sowie Rudi (Sohn der Lehrerin) – weibliche Hauptfiguren gemacht, Martina und Jo bzw. Ruda (Regie: Carolina Hellsgård).

Im ländlichen Johann-Sigismund-Gymnasium verlaufen die Trennlinien der Konfliktparteien zwischen sogenannten Externen, die im Ort Kirchberg wohnen und Internen, Internatsschüler:innen. Die also von woanders kommen, sozusagen „Fremde“. Rivalitäten, abgegrenzte Territorien können für jedweden Konflikt „Wir“ gegen „Andere“ stehen. Und so fühlen sich die eineinhalb Stunden auch sehr aktuell und heutig an – samt Catcherei und Mutproben.

Getragen wird der Film im Wesentlichen von bemerkenswerten jungen Darsteller:innen – die meisten haben schon vorherige Erfahrungen in Kino- bzw. TV-Filmen vor der Kamera.

Leni Deschner als die krasse Außenseiterin und Neuankömmling Martina Thaler und ihre Zimmergenossin Jo Trotz (Lovena Börschmann Ziegler) brauchen einige Zeit und einen für letztere sehr enttäuschenden Moment bis sie einander näher kommen. Matze Sebmann (Morten Völlger) und Uli von Simmern (Wanja Valentin Kube) sind zwar – obwohl oder gerade weil sehr ungleich – dicke Freunde, dennoch bleibt so manches zwischen ihnen unausgesprochen.

Schon Kästner hat den Schuldirektor Dr. Bökh (Tom Schilling) verständnisvoll gezeichnet und ihm sicher nicht zufällig den Vornamen Justus (Gerechter) gegeben. Statt von Kolleg:innen geforderter strenger Strafen, lobt er Zivilcourage der Schüler:innen. Und er öffnet ihnen gegenüber sein Herz in Sachen vermisstem Freund aus seiner Schulzeit, die damals den Graben zwischen Ex- und internen überwanden, sich aber später aus den Augen verloren haben. Dabei ist der wie ein Schlot rauchende Bewohner (Trystan Pütter, der auch als Erzähler aus dem Off und damit eigentlich Erich Kästner himself agiert) des alten ausrangierten „Nichtraucher“-Waggons so nahe…

Die Kinder bewältigen ihre Konflikte weitgehend selbst, wachsen daran – und dennoch winkt kein pädagogischer Zeigefinger von der Leinwand. Die – dank der Schüler:innen – wieder zueinander findenden alten Freunde hatten einst eine Band, die sie „Die Banditen“ nannten und performen – natürlich – gegen Happy End ihren Song „mit Träumen kann man fliegen“.

Die aktuelle Verfilmung vermiedet jedenfalls das was Ruth Klüger in „Frauen lesen anders“ unter anderem am „Denkmal“ Erich Kästner kritisiert, wenn sie – auch über ihn hinaus – schreibt: „Dazu kommt jener vertrackte »Kompaß des Gewissens«, d. h. die unweigerlich pädagogischen Absichten der Autoren, die oft genug nicht genau durchdacht sind. Kinderbücher gleiten leicht ins Kitschige und Moralistische ab, und Kästners eigene Produktionen sind leider keine Ausnahme.“ (Essays, DTV, 1996, 5. Auflage 2007).

„Wir verpassen Schulstunden, weil wir Wasser holen müssen. Manchmal kommen wir zu spät zum Unterricht und der Lehrer schimpft mit uns. Wenn wir am Nachmittag vom Wasserholen kommen, sind wir oft zu erschöpft, um die Hausaufgaben zu machen. Während der heißen Jahreszeit ist der Bedarf an Wasser größer. Es gibt also Tage, an denen es schwierig wird, überhaupt in die Schule zu gehen.“ Diesen zusammengefassten Erlebnisbericht der 15-jährigen Roukaya aus dem Niger (von vor einigen Wochen, wobei sich nach dem aktuellen Putsch daran sicher nichts, jedenfalls nicht zum Besseren, verändert) stellte die Österreich-Sektion des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (Unicef) der Information zu einer neuen Kampagne voran.

Fast ein Viertel der Weltbevölkerung (1,8 Milliarden Menschen) lebt in Haushalten ohne eigene Wasserversorgung, rund 771 Millionen Menschen (im Vergleich: Mehr als ganz Europa, also EU plus Großbritannien, Schweiz, die Nachfolgeländer Jugoslawiens, Albanien, Ukraine, Russland, Moldau …) haben gar keine Grundversorgung mit Trinkwasser. Das hat vor allem für Millionen Kinder, insbesondere Mädchen und junge Frauen, dramatische Auswirkungen auch auf ihre (Nicht-)Bildung.

Damit diese Kinder an Wasser gelangen, das sie und ihre Familien zum Überleben brauchen, müssen sie täglich enorme Lasten tragen. Im schlimmsten Fall bedeutet das für die Kinder, dass sie keine Zeit mehr haben, in die Schule zu gehen, weil sie stundenlang unterwegs sind, um Wasser von weit entlegenen Wasserstellen zu holen. Im Durchschnitt müssen sie dabei eine Last von 20 Litern in Wasserbehältern schleppen und das oft mehrmals pro Tag. Das Tragen dieser schweren Lasten auf langen Wegstrecken kann zu gesundheitlichen Problemen und Verletzungen führen und stellt für die Kinder auch eine schwere psychische Belastung dar. Meistens müssen Mädchen und junge Frauen Wasser holen, sie verpassen daher eher den Schulunterricht als ihre männlichen gleichaltrigen Kollegen und auch der Weg ist für sie oft viel gefährlicher. Dadurch wird die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern weiter verstärkt. Frauen und Mädchen tragen die Hauptlast der Wasserkrise.

Der Klimawandel verschärft diese Problematik zusätzlich, da extreme Wetterereignisse die Qualität und Menge des Wassers weltweit bedrohen und Millionen Kinderleben gefährden. Extreme Wetterereignisse wie Tropenstürme verschmutzen oft das Trinkwasser und bieten einen Nährboden für die Ausbreitung lebensgefährlicher Krankheiten wie Cholera. Gleichzeitig leben etwa 160 Millionen Kinder in Dürregebieten.

Wasser muss nicht nur sauber sein, sondern es muss „sicher“ sein. Unicef spricht dann von „sicherem“ Wasser, wenn es für Menschen in der Nähe ihres Zuhauses zugänglich, bei Bedarf verfügbar und sauber ist, also frei von Verunreinigungen.

In Konflikten und Krisen (aktuell ist Niger in den Blickpunkt gerückt) haben Kinder doppelt so häufig keinen Zugang zu Wasser. Länder wie Syrien, die Ukraine und aktuell der Sudan leiden besonders unter der Zerstörung der Infrastruktur. Beschädigte Wasserleitungen und Kläranlagen machen es fast unmöglich, sauberes und sicheres Wasser zu erhalten. Die Menschen sind von der Wasserversorgung abgeschnitten – mit allen Folgen für Gesundheit und Hygiene. Unicef arbeitet gemeinsam mit lokalen Partnern daran, Menschen auch an Kriegs- und Konfliktschauplätzen mit Wasser zu versorgen. Durch Wassertransporte, Reinigungstabletten und der Reparatur von Wassersystemen.

Die UNICEF Österreich Ehrenbeauftragten, darunter Ivona Dadić, Valerie Huber, Helge Payer und Yury Revich, unterstützen die Aktion #walk4water und gehen mit Beispiel voran, wie man einfach unterstützen kann. Sie rufen dazu auf, gemeinsam Kindern weltweit Zugang zu sauberem Wasser zu ermöglichen, indem jede und jeder eine eigene Spendenaktion über die Unicef.at-Site erstellt, Freund:innen und Familien einlädt dafür zu spenden – unter dem Motto: Jeder Schritt zählt: Laufen oder wandern Sie alleine, gemeinsam, als Gemeinde oder als Unternehmen und posten Sie Ihren Erfolg mit dem Hashtag #walk4water auf Social Media – Link zur Aktion am Ende des Beitrages.

Neben der oben schon zitierte Roukaya, die Tag für Tag – und da gibt’s auch keine Wochenende – um fünf Uhr in der Früh aufstehen muss, um Wasser zu holen, findet sich – – hier unten auch verlinkt – das Video über einen Tag im Leben der 13-jährigen Aysha aus dem äthiopischen Afar.

In den drei Minuten siehst du, wie sie um 6.30 Uhr aufbricht mit einem spindeldürren, definitv unterernährten Kamel, dem sie Kanister umhängt. Rund vier Stunden später landet sie nach mühsamem Fußweg in Schlapfen – das Kamel würde sie sicher nicht tragen können – bei einer dürftigen Wasserstelle landet, wo sie erst einmal sich selbst das Gesicht abkühlt und reinigt, Wäsche säubert und die Kanister anfüllt. Und dann steht ihr noch der Rückweg in sengender Hitze bevor…

Wie weit gehst du für Wasser? Und wie viele Minuten?

Sollten anderen Kindern nicht stundenlanger, kilometerweiter Weg erspart werden?

„Ein Dirndlausschnitt provoziert ja auch kein Zupacken, oder? Und Dirndl werden bei allen möglichen Gelegenheiten als angemessene Kleidung angesehen: bei den Festspielen, im Bierzelt oder bei der Arbeit“, schrieb der 15-jährige Arthur Pichler in einem Leserbrief an die Salzburger Nachrichten (SN). Nach Rücksprache mit ihm, darf Kinder I Jugend I Kultur I und mehr… sein Schreiben, das am Montag, 3. Juli 2023 in der besagten Regionalzeitung erschienen ist, ebenfalls veröffentlichten.

Damit hat der Schüler des Akademischen Gymnasiums Salzburg wohl die treffendste Antwort auf den Brief der Direktorin einer Salzburger Mittelschule an Eltern von – ausschließlich – Mädchen gegeben. Sie hatte die Eltern ersucht „um Ihre Mithilfe bzgl. Bekleidung der Mädchen. Bauchfreie Shirts, Trägershirts sowie extrem kurze Shorts sind in der Schule (Arbeitsplatz) unerwünscht, diese Bekleidungsstücke sind unangebracht und bergen das Risiko einer übermäßigen Sexualisierung… Für alle derartigen unangemessenen Bekleidungs-Pannen haben wir neutrale XXL-Shirts angekauft, welche im Falle von Uneinsichtigkeit der Mädchen (also bei erneuter Ermahnung) während des Unterrichts überzuziehen sind…“

Sowohl Gewerkschaft als auch die Bildungsdirektion kritisierten die Vorgangsweise der Direktorin; Bildungsdirektor Rudolf Mair: „Das Hauptproblem ist, dass suggeriert wird, dass Frauen oder Mädchen in diesem Fall dafür verantwortlich sind, wie sich Männer verhalten, abhängig von ihrem Kleidungsstil.“ Laut ORF erachte er die Ankündigung, T-Shirts in Übergröße tragen zu müssen, „ als rechtlich unzulässig“, wolle den Fall nun aber auch durch die Rechtsabteilung seiner Behörde prüfen lassen.

Wenige Tage später erschien der Leserbrief des besagten Schülers, in dem er beginnt: „Ich bin selbst ein 15-jähriger Schüler am Akademischen Gymnasium Salzburg und in meiner Klasse tragen die meisten Mädchen im Sommer ein bauchfreies Top und Shorts.

Ich habe den Stimmbruch hinter mir, ich bin also mitten in der hormonellen Umstellung. Trotzdem weckt ein weiblicher Bauchnabel in mir nicht das unbeherrschbare Bedürfnis, diesen direkt berühren zu müssen.“ Dann folgt das schon oben zitierte Dirndl-Beispiel, das wohl das schlagendste Argument gegen die – alle paar Jahre an irgendeiner anderen Schule aufflammende Anordnung ist.

Schließlich endet der Jugendliche mit: „Ich verwahre mich gegen die Unterstellung, als (zukünftiger) Mann nicht Herr meiner Sinne zu sein! Das ist eine Frechheit, genauso wie die Unterstellung, Mädchen würden mit „freizügiger“ Kleidung sexuelle Übergriffe provozieren. Das kommt aus derselben Geisteshaltung.

Wenn wir diese Gedanken zu Ende denken, kommen wir dazu, dass Frauen sich unter allen Umständen verstecken müssen. In so einer Welt möchte ich nicht leben.“

Wobei wahrscheinlich dieselben Personen, die gegen die knappen T-Shirts und kurzen Hosen wettern, dies genauso gegen Frauen tun, die ihr Kopfhaar verhüllen 😉

Wobei mich persönlich diese wiederkehrende Debatte jedes Mal um Jahrzehnte zurückversetzt: Erste Klasse Gymnasium, irgendwann im Dezember: Lautsprecher-Durchsage des Schuldirektors in der er mitteilt, ab dem folgenden Tag dürfen, weil es kalt ist, auch Mädchen in Hosen kommen.

Schande über mich als 10-Jährigen: Mir war bis dahin gar nicht aufgefallen, dass in unserer Schule – Wien-Brigittenau – Mädchen bis dahin nicht in Hosen kamen/ kommen hätten dürfen.

Und im Frühjahr drauf – Hosenanzüge waren gerade in Mode – schickte der Direktor die stellvertretende Schulsprecherin durch die Klassen, um zu kontrollieren, ob diese Kleidungsstücke nicht „zu auffällige Applikationen“ besäßen. Und so ließ er tatsächlich mindestens eine Schülerin, deren Hosenanzug mit großen, bunten Blumen gemustert war, nach Hause schicken, damit sie sich zwangsweise umzuziehe. Ein oder zwei Jahre später dasselbe „Spiel“ mit den dann aktuellen kurzen Hosen, genannt „Hot Pants“.

Das war aber in der zweiten Hälfte der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts, also vor mehr als 55 Jahren!

Um der „Gerechtigkeit“ die Ehre zu geben: Hin und wieder sind auch Burschen und Männer von einschränkenden Kleidungsvorschriften betroffen, aber eher selten. Es betraf etwa weit unten sitzende Hosen oder Kopfbedeckungen. „Runter mit den Kappen!“, meinte im Frühjahr – 2023 (!) – bei Projektpräsentationen in Klagenfurt ein Lehrer. Ließ aber seinen eigenen Hut auf. Darauf von KiJuKu angesprochen, meinte er nur, er hätte sich das eh auch überlegt – aber das war’s dann auch schon. Zweierlei Maß in der Praxis.

PS: Die Chefredakteurin eines Wiener Medienhauses erlaubte vor ein paar Jahren bei allergrößter Hitze Männern ausnahmsweise doch in kurzen Hosen kommen zu dürfen, obwohl sie das ja gar nicht goutiere.

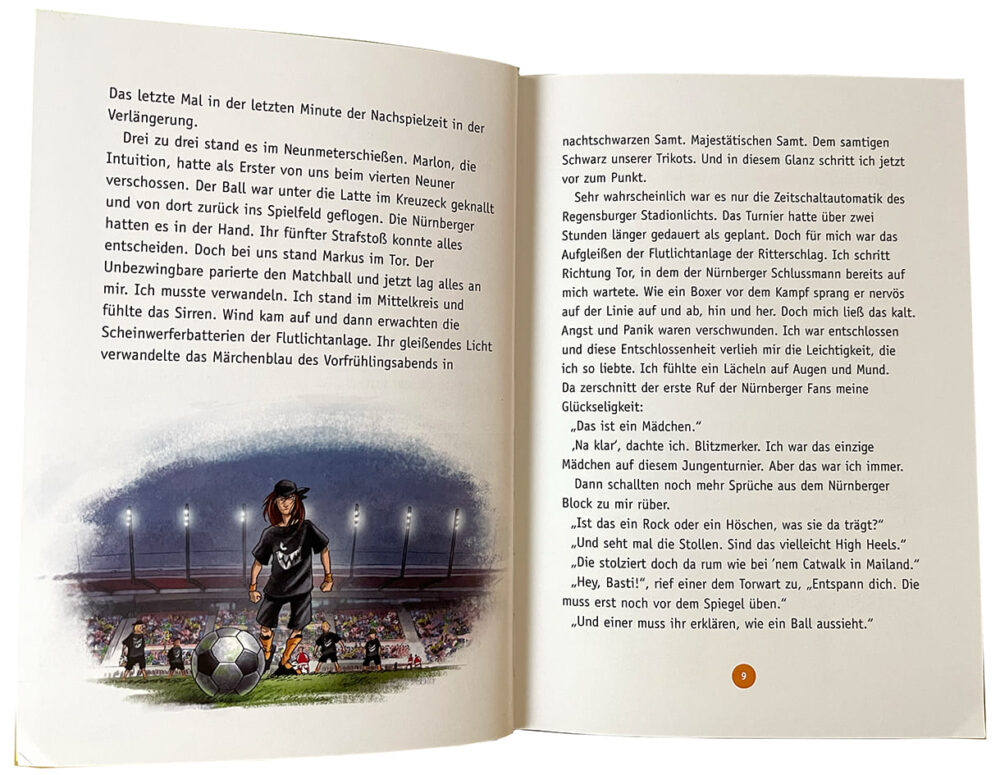

In drei Wochen startet die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August 2023). Das wäre nicht das Ziel der meisterhaften Kickerin Vanessa im Team der „Wilden Kerle“. Sie will als erste Frau im nationalen Männerteam spielen. Doch selbst in der deutschen Nachwuchs-Meisterschaft der Zehn- und Elfjährigen wollen drei Funktionäre Vanessa nicht mitspielen lassen.

Dabei hat ausgerechnet Vanessa, die Unerschrockene, nach dem unentschiedenen Finale im Vorturnier im 9-Meter-Schießen (in diesen Jugend-Turnieren wird auf kleineren Feldern gespielt) trotz – oder vielleicht sogar wegen – der Schmährufe, weil sie ein Mädchen ist, den Ball zum entscheidenden Treffer im Netz versenkt.

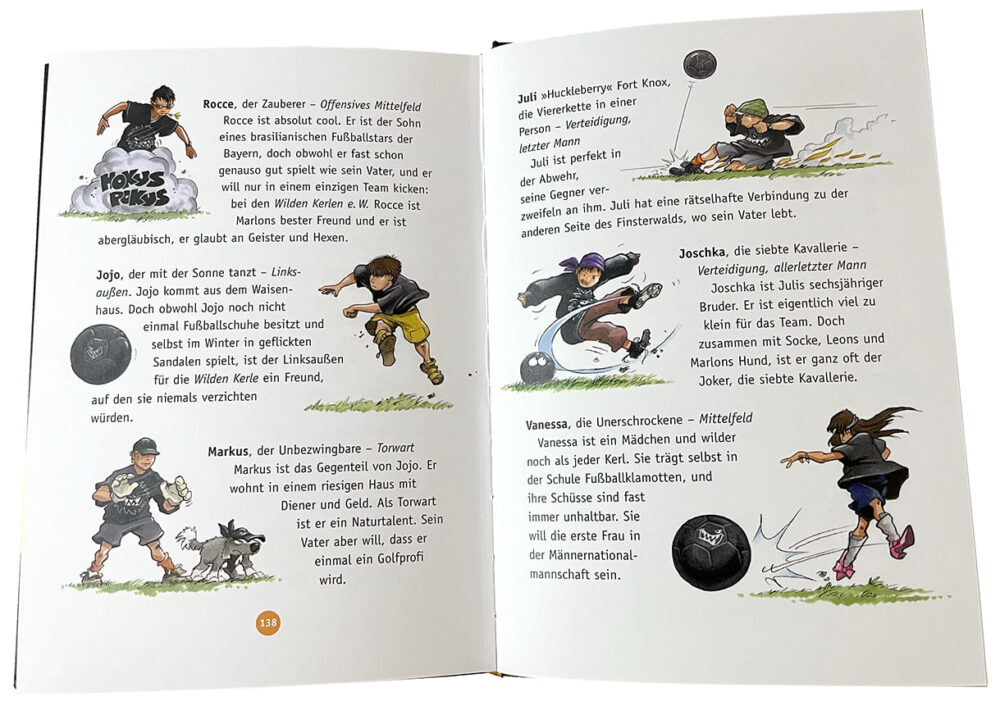

„Vanessa 2 – Ohne Mädchen keine Kerle“ ist der aktuelle Sonderband der sehr beliebten, vielgelesenen und leicht lesbaren, ja zu verschlingenden, Serie über „Die Wilden Fußballkerle“. Vor rund 20 Jahren veröffentlichte der Erfinder dieses Fußballteams und Autor dieser und vieler anderer Buchserien sowie Drehbuchautor der mittlerweile sechs „WK“-Filme Joachim Masannek, 13 Bände dieser Truppe – jeder Band einem, einer anderen dieses wilden, fast magischen Teams gewidmet. Seit drei Jahren hat ein anderer Verlag die Rechte erworben und veröffentlicht die Bücher neu und überarbeitet – mit bunten Illustrationen auch auf den Innenseiten – von Jan Birck.

Der seit Frühjahr erhältlich genannte Sonderband beginnt mit Vanessas verwandeltem 9-Meter im bayrischen Finale, der „Die Wilden Kerle“ damit in die gesamtdeutsche U11-Meisterschaft brachte. Dort dürfe kein Mädchen mitspielen, legten die schon oben genannten Funktionäre fest. Das führt zu einer Zerreißprobe im Team. Sollen sie auf Vanessa verzichten, um die Chane zu haben, um diesen Titel zu spielen oder nicht.

Natürlich braucht ein Buch einen Spannungsbogen und es geht nicht immer alles glatt und so – so viel darf schon verraten werden – beschließt die Mehrheit: Lieber ohne Vanessa, nachdem diese den Vorschlag, als Bub verkleidet zu spielen, ablehnt. So nicht! Und so gibt sie sich geschlagen, tritt in Kontakt mit Fußballklubs und deren Mädchen-Teams. Obwohl sie allen ja beweisen will, sie schafft’s auch unter den Jungs!

Ebenso klar, irgendwie wird’s letzten Endes doch klappen – das darf gespoilert werden, wie aber – das soll nicht vorweggenommen werden, denn die in viele kurze Kapitel geteilte Geschichte weist etliche spannende Wendungen auf. Und dieses Lesevergnügen soll sicher nicht getrübt werden.

Übrigens: In Österreich dürfen Mädchen wenigstens bis zum Alter von 12 Jahren auch in gemischten Teams mit Burschen spielen – und 2016 gewann die heute 20-jährige Lara Sophie Felix und mittlerweile Nationalteamspielerin als 13-Jährige sowohl mit den Mädchen als auch im Mixed-Team mit den Buben die Schülerliga. Und in beiden Finali erzielte sie Tore. Im gemischten Team sogar eines, das es bis in die nationale Abendnachrichtensendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Zeit im Bild im ORF geschafft hatte. Von außerhalb des Strafraums schoss sie den Ball derart knallhart an die Querlatte, dass dieser unten auf der Linie aufschlug, noch so viel Kraft hatte, nochmals auf die Querlatte zu pendeln und dort von der Innenkante im Tor zu landen. Glück für den jungen Tormann – der wahrscheinlich, hätte er den Ball gefangen, samt diesem ins Tor geflogen wäre.

Link zur Geschichte über Lara Sophie Felix‘ Tor – samt einem Interview mit ihr – damals noch im Kinder-KURIER hier, weiter unten Link zu einem akteulleren Interview mit ihr – anlässlich ihrer ersten Einberufung ins Nationalteam.

Die Schildkrötenmutter muss ihr Baby davor retten, mit dem vielen im Meer herumschwimmenden Müll in Berührung zu kommen. Jedes Anstreifen bedeutet ein Leben weniger. So erklären Milada und Mia dem Reporter ihr kleines Computerspiel, da sie später „Mamas Mission“ nennen. Sie und 42 andere Mädchen der 5. und 6. Schulstufen aus vier Wiener Schulen (Gymnasien Pichelmayer- und Maroltingergasse, sowie den Mittelschule Leipziger Platz und Wiesberggasse) programmierten an zwei Tagen beim dritten Girls Hackathon kleine Games – der Link zu allen 15, die kostenlos gespielt werden können – ist unten am Ende des Beitrages zu finden.

Während des Lokalaugenscheins von Kinder I Jugend I Kultur I und mehr… rufen die beiden Jüngst-Coderinnen eine der Mentor:innen: „Wir wollen, dass Game Over erscheint, wenn sie alle ihre drei Leben verloren hat. Den Screen mit der Schrift, dass das Spiel aus ist, haben wir schon, aber was müssen wir machen, dass er auch auftaucht?“ Die beiden kriegen die Hilfe, die sie brauchen, müssen vor dem Auftauchen des Game-Over-Screens noch ein Element in den digitalen Bausteinkasten dieses Coding-Werkzeugs einbauen.

Vielen Kindern und Jugendlichen ist Scratch, mit dem die Mädchen hier programmieren bekannt. In bunten Blöcken und dem System des An- und Ineinanderfügens von Befehlen und Aufgaben an den Computer, das an genoppte analoge Bausteine erinnert, kann anschaulich in das System von Coding wie Programmieren auf englisch heißt, eingestiegen werden. Die Abteilung des Media Labs am renommierten Massachussets Institute of Technology, das Scratch entwickelt hat, nennt sich übrigens Lifelong Kindergarten Group (lebenslange Kindergarten-Gruppe). Bei einer Tagung in Hamburg vor fast 20 Jahren (Dezember 2003) als deren Leiter Mitchel Resnick erstmals davon erzählte, dass sie an einem Programmier-Spiel für Kinder arbeiten, zeigte er Fotos wie er und seine Mitarbeiter:innen tatsächlich mit einem Haufen Lego-Steinen spielten und sich dabei Inspirationen für das spätere Scratch holten.

Anna, Mentorin vom DaVinciLab (neben Kathrin und Patrick), die bei ersten Spiel half, switcht nun zu Leonie, Magda und Anastasia, genannt Ani, am Nebentisch. Für deren Spiel („Müllheld“), in dem es gilt, einen Mistkübel hin und her zu schieben, damit der Müll reinfällt, aber ja nicht Lebensmittel, fehlt noch die Spielanleitung. Anna wird zur Sekretärin, die in den Laptop tippt, was ihr die Spieleentwicklerinnen sagen. Und schickt das Geschriebene an die Künstliche Intelligenz Chat GPT, um nun daraus eine knappe, gut strukturierte, leicht lesbare Anleitung zu „basteln“.

Hannah – so heißt die Figur, die sich Emily, Maryam und Emilia für ihr Spiel „Der Sauerstoff-Marathon“ ausgedacht haben. Sie startet in der Wüste, bloß ein riesiger Kaktus wächst hier. In der Luft schwirren Sauerstoff und Kohlendioxid-Blasen. Natürlich muss Hannah nur erstere fangen, aber zweiteren ausweichen. Nicht ganz leicht, weil die Blasen immer sehr knapp neben und teils fast ineinander schweben.

Umwelt bzw. Nachhaltigkeit war das Thema dieses dritten Hackathons ausschließlich für Mädchen, weil in vielen technischen Bereichen, nicht zuletzt in der IT deren Anteil immer noch verschwindend gering ist. Im Lehrberuf Coding ist nicht einmal eine von fünf Lehrlingen ein Mädchen (116 von 716 = 16,2 %); in allen IT (InformationsTechnologie)-Berufen sind von rund dreieinhalb Tausend Lehrlingen (3596) laut Wirtschaftskammer Österreich 778 und damit 21,6 % weiblich. Und in all diesen Berufen fehlen in Österreich sehr viele Fachkräfte.

Die meisten der jungen Spiele-Entwicklerinnen wählten als Setting Unterwasser und die Verschmutzung der Meere mit vor allem Plastikmüll. Alina, Ronja und Mavie wählten als Spielfigur einen Fisch, der dem Mist ausweichen, aber Pflanzen sammeln muss und fünf Leben hat. Berührt er aber in „Fish Run“ ein besonderes Miststück, nämlich eine Giftflasche, ist er gleich mit einem Mal „Game Over“.

Sehr ambitioniert starteten Anna, Julia und Mona: „Wir wollen bei >Lolli saves the World< fünf Levels programmieren, ob wir alle schaffen, wissen wir noch nicht“, gestehen sie Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… Lolli muss jeweils fünf Plastikflaschen einsammeln und sie in die richtige Tonne werfen. In jedem Level kommen Hindernisse dazu. Für das letzte, das Bonuslevel hat sich das Trio noch eine besondere Herausforderung einfallen lassen: Da regnet es sehr stark, alles wird überschwemmt und Lolli muss es trotzdem schaffen. Nur dann geht sie sozusagen nicht im Hochwasser unter.

Eslem, Dilan und Anna konfrontieren ihre Spielfigur, die Meerjungfrau Lena, die auch verschiedensten Müll sammeln muss, obendrein mit mehreren Haien, denen Lena natürlich auch noch ausweichen muss.

Ihre drei Fische müssen den Netzen ausweichen, die sie fangen wollen, außerdem müssen sie sich Nahrung bei Korallen holen. „Noch funktioniert es nicht, dass die Fische mehrere Leben haben“, gestehen Sophia, Naomi und Mia dem Journalisten zum Zeitpunkt als sie ihr Spiel „Ocean Escape“ erklären und zeigen.

Teodora und Benina haben schon Vorwissen, wie sie erzählen: „Wir haben auch schon in der Volksschule kleine Spiele programmiert“. Hier bauen sie gemeinsam mit Maryam daran, dass ihr Spielcharakter, das Mädchen Jenny vor einem Monster-Skelett davonrennen und gleichzeitig auch noch zehn Müllstücke einsammeln muss.

Ein Hai, ein Clownfisch und dessen Kind sind die Spielfiguren, die sich Donia, Elnaz und Laura ausgedacht haben. Zwischen diesen spielt sich ein Eifersuchtsdrama ab.

Fürs Säubern der Unterwasserwelt ist im Spiel von Belquees, Mobina und Lea ein kleiner Zeichentrick-Roboter, dem sie den Namen Luis gaben, zuständig. Zu seiner Stärkung, sozusagen Energie-Aufladung, muss er hin und wieder einen Seestern berühren.

„Die Meeressäuberung ist uns wichtig, weil der viele Abfall nicht gut fürs Klima ist“, beginnen Leona, Anila und Lea dem Journalisten ihr kleines Game zu erklären. Dafür haben sie einen Taucher in ihre Spielewelt gesetzt, der die zehn Müllteile einsammeln, dabei aber auch einem Hai und einem Netz ausweichen muss.

Von einem Boot aus muss der Angler Tobias den Fischen helfen – nicht sie fangen, sondern verfaulte Bananen, damit sich die Fische nicht ihre Mägen verderben – dieses Spiel haben Selina und Leona programmiert.

Richtige Mülltrennung ist die Aufgabe im Computerspiel von Aleks, Tini und Lea. Der herabfallende Mist muss in die jeweils passenden Bio-, Plastik- bzw. Restmist-Tonnen rein. Wenn’s passt, gibt’s jeweils einen Punkt. Auf die Nachfrage, wie’s um Mülltrennung im wirklichen Leben steht, erzählen die drei: „Bei uns in der Klasse haben wir auch in echt drei Kübel für die drei Mist-Sorten. Alle Kinder und eine Lehrerin halten sich gut daran. Manche Lehrer und Lehrerinnen können’s noch nicht immer!“ Worauf der Reporter anregt: „Vielleicht solltet ihr denen euer Spiel zeigen, damit sie’s lernen können!“

Lara und Maren wollten Müttern eine Art digitales Denkmal setzen, schildern sie im Rahmen der Präsentation aller Gruppen gegen Ende des zweiten Tages des Digital Girls Hackathon im Hauptquartier von A1 in Wien-Leopoldstadt. Kleinkind Rosi wirft immer Lebensmittel auf den Boden, Mutter Mila hebt sie auf. Dafür gibt es eine besondere Form von Punkten, nämliche Geldbeträge. Zwei Spieler:innen können gleichzeitig auf einer (Computer-)Tastatur gegeneinander spielen: Mit den Pfeiltasten agierst du als Rosi, mit den Buchstabentasten WASD als Mila. Passenderweise haben die beiden ihr Spiel „Räum auf!?“ genannt.

Einen ganz anderen Inhalt dachten sich Sarah, Ashley und Jasmin aus. Weil es für sehr viele Kinder auf der Welt noch immer schwer bis oft unmöglich ist, Bildung zu genießen und eine Schule zu besuchen – besonders für Mädchen etwa in Ländern wie aktuell Afghanistan – haben sie ein digitales Labyrinth gebaut. Emilija, so nannten sie ihre Spielfigur, will gern in die Schule, soll im Spiel „Der Weg zur Schule“ Stifte einsammeln, darf aber keine der Mauern berühren – und vor allem muss sie dem gefährlich schnell hin und her rasenden Auto obendrein noch ausweichen. Fünf Leben, also Versuche, hat sie. Hat sie’s, also du beim Spielen, geschafft, erscheint ein pinkfarbenes Schild mit der Schrift „Viel Spaß beim Lernen“ und – sollte ich mich nicht verzählt haben – elf riesigen Rufzeichen.

Sie selbst lieben in der Schule Mathe, Informatik, Zeichnen, Naturwissenschaften, Englisch zählen sie gegenüber Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… auf.

Apropos Afghanistan: Einige der Mädchen dieses Hackathons haben ihre familiären Wurzeln dort, aber auch sonst brachten viele mehr als nur die Sprache Deutsch mit, gut ein halbes Dutzend verschiedener Sprachen konnten diese jungen Neu-Coderinnen.

Jedes der beteiligten 44 Mädchen bekam nicht nur eine Teilnahem-Urkunde sondern ein, wie es die DaVinciLab-Chefin Anna verkündete, überhaupt zum allerersten Mal verliehenes offizielles Zertifikat, das DigiComp 2.3 AT nach dem Digitalen Kompetenzmodell im Europäischen Referenzrahmen.

Anna gehörte übrigens ebenso wie führende Vertreter:innen der Stadt Wien, urban innovation vienna, der Klima- und Innovationsagentur Wiens und nicht zuletzt vom Gastgeber A1 der Jury an, die von allen 15 Spiele-Präsentationen – ebenso wie jeweils alle anderen Schülerinnen – begeistert waren. Im Rahmen der Digital Days 2023 im Technischen Museum Wien im Herbst werden übrigens die besten der 15 Spiele noch extra ausgezeichnet.

Zur Youth-Hackathon-Website mit all diesen 15 – und noch viel mehr (aus früheren Projekten) kleinen – kostenlosen – Spielen geht es hier -Achtung, auf der verlinkten Site ziemlich weit hinunter scrollen!

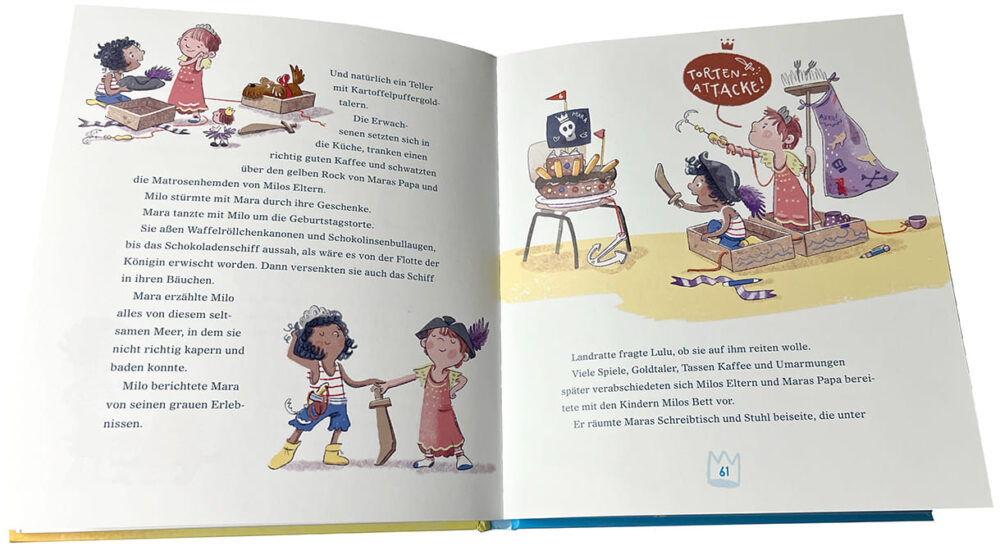

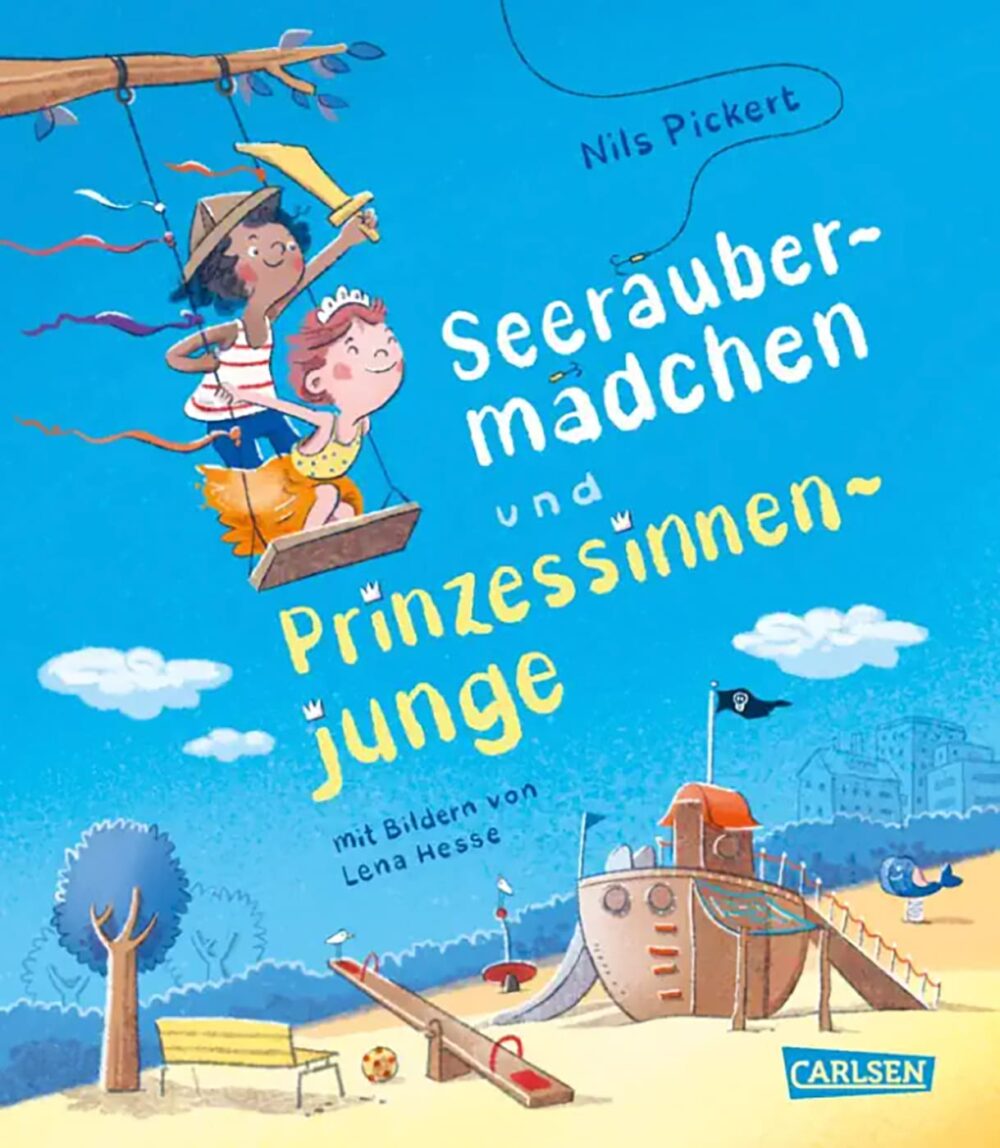

Dieses Bilderbuch hat zwei Hauptfiguren: Mara und Milo. Anfangs kennen sie einander noch gar nicht. Ihr Autor, Nils Pickert widmet die ersten beiden Abschnitte – illustriert von Lena Hesse – der Vorstellung von Mara und Milo.

Erstere ist Seeräuberin. Sie spielt fast nichts anderes, taucht voll in diese Welt ein. Von der Oma hat sie zum fünften Geburtstag sogar einen selber geschnitzten Holzsäbel gekriegt. Wo immer sie einen Überfall plant, versteckt sie erst die Waffe. Meistens will sie von ihrem Vater „Goldtaler“ rauben, köstliche Kartoffelpuffer, die er zubereitet. Ach ja, und sie hat drei Enterhaken – für unterschiedliche Zwecke.

Drei von einem Lieblingsding hat auch Milo, und zwar glitzernde Krönchen – auch für verschiedene Anlässe. Überhaupt steht er auf bunt, glitzer, Röcke, Kleider und vor allem Tanzen.

Natürlich ist von Anfang an klar, dass Autor und Zeichnerin die beiden aufeinander treffen. Das passiert auf Maras Spielplatz, wo ihr liebster Platz ein großes hölzernen Schiff ist. Milo und seine Eltern sind neu in die Gegend gezogen und zum ersten Mal auf diesem Spielplatz, dem Begegnungsort der beiden. Die werden rasch so etwas wie ein Herz und eine Seele, beste Freund:innen.

Und damit ein bisschen Spannung in die Geschichte kommt, braucht’s was (fast) Dramatisches. Mara und ihr Papa verreisen für zwei Wochen. Und das führt bei beiden zu Trübsal, Traurigkeit – „eine schreckliche Vermissung“ steht als eines der wenigen doppelseitigen Bildern zwischen den Textseiten wie sich das für Mara bzw. Milo anfühlt – die über Mara sind übrigens immer himmelblau, jene über Milo lila gedruckt.

Und – wie zu erwarten – lassen Pickert und Hesse es natürlich nicht dabei bleiben. Wiedersehen folgt. Aber da wirkt die „Vermissung“ noch einige Tage nach.

„Seeräubermädchen und Prinzessinnenjunge“ ist sozusagen gegen noch immer vorhandene Rollenklischees „gestrickt“. Und eigentlich eine Folge dessen, dass der Autor sich schon lange dafür einsetzt, dass Buben auch Gefühle zeigen dürfen und sollen, unter anderem schreibt er seit Jahren gegen Rollen- und Geschlechter-Schubladen auf der Website pinkstinks mit Sprüchen über die eigenen Anliegen wie „Rosa für alle“ oder „Vielfalt ist schön“.

Berühmt wurde er vor rund zehn Jahren mit einem Foto, das er in sozialen Medien gepostet hatte. Es zeigte einen seiner Söhne und ihn von hinten – der Bub im rosa Kleid, der Vater in einem roten Rock. Der Bub mochte das wohl auch weil er seine ältere Schwester gern hat, die er in solchen Gewändern sah. Als der damals Fünfjährige eines Tages daheim klagte, dass er von anderen ausgelacht worden war, ging Nils Pickert – in einem Rock – mit ihm durch die Stadt. Ein Foto davon postete er. Das erregte Aufsehen. Und deswegen schreib er das Buch „Prinzessinnenjungs“ (Beltz Verlag), in dem er sich umfassend mit Erziehung, Rollenklischees, Frauen- und vor allem Männerbildern auseinandersetzt.

Und dann, so verriet er schon im Interview über dieses Buch – damals noch für den Kinder-KURIER (Links unter dem Beitrag) -, dass ihn der Carlsen-Verlag angesprochen habe, ob er nicht zu diesem Thema auch ein Kinderbuch schreiben wolle. Ja, und das ist eben die Geschichte um Mara und Milo sowie deren Hund Landratte und dessen Lieblingspuppe Lulu geworden.

Übrigens, das angesprochene Foto von Pickert und Sohn war Inspiration für den (Film-)Schauspieler Florian David Fitz, ein Drehbuch zu schreiben. „Oskars Kleid“ (Regie: Hüseyin Tabak) läuft derzeit in den Kinos. Oskar, die Hauptfigur mag gern Kleider und will außerdem Lili genannt werden. Was vor allem den Vater und dessen Männlichkeitsbild (über-)fordert.

Sohn und Vater rock-en gegen Rollenklischees -> Kinder-KURIER

Interview mit Nils Pickert -> Kinder-KURIER

Mehr als 100 Jahre nach ihrem Wirken – von dem immerhin viele vor allem Schülerinnen ihr Leben lang zehrten und profitierten – wird sie schön langsam halbwegs entsprechend gewürdigt. Sie – das ist Eugenie Schwarzwald, geborene Nussbaum. Revolutionäre Reformpädagogin würde sie vielleicht am ehesten aufs Knappste zusammengefasst charakterisieren. Aber auch frühe Feministin, Sozialreformerin, open minded für moderne Kunst, eine große Vernetzerin und – obwohl wohlhabend und Organisatorin von Salons in einem Palais nahe der Innenstadt – soziale Barrieren überwindend. Am kommenden Montag (5. Dezember 2022, Details siehe Info-Block am Ende dieses Beitrages) widmet der kulturMontag dieser „Pionierin der Moderne“ ein filmisches Porträt von Regisseurin Alex Wieser.

Und mit der Wiedereröffnung des – generalüberholten – Parlaments im Stammsitz an der Ringstraße wird der Saal VIII (römische 8) umbenannt in Eugenie-Schwarzwald-Saal.

Es sind – Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… konnte den Film für Medien und andere Interessierte diese Woche bei einer Preview im Dachgeschoss der Wiener Urania vorab sehen. Es sind 52 dichte, einfühlsame, viele der Grundzüge ihres Wirkens und einige ihrer Persönlichkeit schildernde Minuten. In der Nähe von Czernowitz (heute Czerniwzi, in der Ukraine, damals Teil der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, Galizien) geboren (1872), zog es sie nach der Schule nach Zürich – dort durften Frauen schon studieren – die einzige Stadt im deutschsprachigen Raum um die Wende vom 19. Zum 20. Jahrhundert.

Ab 1900 lebte sie – nach der Heirat mit Hermann Schwarzwald in Wien. Nicht zuletzt die eigene Erfahrung, nur weil Angehörige des weiblichen Geschlechts nicht einfach überall studieren zu können, spornte sie an, es der nächsten Generation zu erleichtern. Außerdem wollte sie Kindern und Jugendlichen eine ganz andere Art der Schule bieten: Kein stures Auswendiglernen, indoktriniert werden, sondern selbstständig denken, arbeiten und dabei Freude und Spaß am Lernen haben.

Die von ihr gegründeten Schwarzwaldschulen funktionierten nach diesen Prinzipien. Auch wenn sie sie nicht einmal formal leiten durfte, weil ihr in der Schweiz erworbener Universitätsabschluss in Österreich nicht anerkannt worden ist. Weshalb ihr Umfeld sie oft nicht bei ihrem Namen nannte, sondern nur „fraudoktor“ (oft zusammengeschrieben).

Die wenigen vorhandenen Fotos, Dokumente und Briefe aus dieser Zeit baute die Regisseurin in ihren Film ebenso ein, wie sie mehrere Fachleute, die sich seit einiger Zeit, manche sogar schon sehr lange mit Leben und Wirken Schwarzwalds beschäftigen, unter anderem die Autorin Bettina Bàlaka („Über Eugenie Schwarzwald“ im Mandelbaum Verlag mit fünf Texten der Pionierin selbst). Nicht fehlen darf natürlich der Historiker Robert Streibel, der schon vor rund 20 Jahren ein erstes Symposium über die nun filmisch Portraitierte organisierte.

„Danach hab ich allerdings wütende Anruf von älteren Frauen bekommen“, erzählt er im gemeinsamen Interview mit der Regisseurin in deren Produktionsstudio Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… „Wie ich dazu komme, so ein Symposium zu machen und sie alle nicht einzuladen, wo sie doch ehemalige Schülerinnen der Schwarzwaldschule waren. Da hab ich eine Folge der Erziehung zu selbstbewussten Frauen erlebt“, freut er sich über die Resolutheit der ehemaligen Schülerinnen der „fraudoktor“. Zur Entschuldigung und Rechtfertigung: „Wir hatten nicht alle, vor allem nicht veränderte Nachnamen nach Heirat.“

Einige ehemalige berühmte Schülerinnen präsentiert der Film, etwa die Schauspielerinnen Helene Weigel und Elisabeth Neumann-Viertel. Eugenie Schwarzwald sammelte aber auch junge Künstler für ihre schulischen Projekte, etwa einen gewissen Oskar Kokoschka als Zeichenlehrer. Was der Schulbehörde so gar nicht gefiel, passte nicht ins Schema. Da half auch das Argument der Schulleiterin nichts, dass es sich bei ihm um ein eben noch nicht erkanntes Genie handle. Der überlieferte Satz „Genies sind im Lehrplan nicht vorgesehen“, kommt auch im Film vor. Musiklehrer war übrigens Arnold Schönberg.

Ein anderer bekannter Mann kommt immer wieder auch im Universum der Eugenie Schwarzwald vor, der Architekt Adolf Loos, der für sie Schulen (um-)baute. Allerdings später – nicht nur – das Vertrauen einiger Schülerinnen missbrauchte und wegen der sexuellen Ausbeutung sogar vor Gericht kam. Auch das spart der Film nicht aus.

Am meisten bedauert die Regisseurin, dass „wir so viel weglassen mussten, weil es nicht in die 52 Minuten hineingepasst hat. Das war oft nicht leicht. Was können wird schneiden, ohne dass der Film, ohne dass die Persönlichkeit Schwarzwalds darunter leidet.“

Was sie aber keinesfalls machen wollte: „Nur ein paar alte Bilder und dazwischen die Interviews“. Und so inszenierte sie – dezent – mit Laiendarsteller:innen einige Schauspielsequenzen, unter anderem mit Schülerinnen im Schulmuseum Michelstetten (Asparn an der Zaya, Niederösterreich). Alle szenischen, bewegten Bilder kommen aber ohne Dialoge aus – sie untermalen den dazu passenden thematischen Off-Text.

Um den Film kompakt, dennoch der Vielseitigkeit dieser Frau gerecht werdend zu gestalten, „haben wir uns – abgesehen von einigen genannten und in Szenen gesetzten Lebensstationen – auf die Wiener Periode 1910 bis 1912 konzentriert. Das war die spannendste zeit, jene, in der am meisten im Bereich ihrer Schulen passiert ist.“ Und da war schon die erste Schnittversion mehr als doppelt so lang (120 Minuten).“

Mit der Regisseurin hat Pia Padlewski das Drehbuch geschrieben. Und sie war es, die DEN Eugenie-Schwarzwald-Experten in Österreich schlechthin ständig kontaktierte. Robert Streibel: „Sie hat immer angerufen und nach Details gefragt, ich konnte leider nicht immer sofort Auskunft geben, hab dann ein schlechtes Gewissen gehabt. Aber es war oft auch Anlass, selber noch einmal nachzuforschen. So bin ich unter anderem draufgekommen, dass die berühmte Schriftstellerin Vicki Baum doch nicht Schülerin in der Schwarzwald Schule war. Das hab ich früher auch von anderen übernommen.“

Streibel organisierte übrigens als Wiedergutmachung für die ehemaligen Schwarzwaldschülerinnen durch zehn Jahre hindurch zwei Mal jährlich Treffen in der Wiener Urania und eine Dauerausstellung über Eugenie Schwarzwald in der Volkshochschule Hietzing, die er seit Jahrzehnten leitet.

Er hat auch zwei Bücher herausgegeben: „Das Vermächtnis der Eugenie – gesammelte Feuilletons“ und „Die fröhliche Schule“ von Karin Michaëlis (eine Übersetzung aus dem Dänischen). Die Autorin war Zeit- und Augenzeugin sowie Freundin von Schwarzwald und beschreibt sehr ausführlich die reformpädagogische Schule. Die auch heute noch recht revolutionär wäre!

Nicht nur, dass diese Pionierin lange Zeit in Vergessenheit geraten ist – auch heute wären die Grundsätze ihrer Schulen noch revolutionär und es wäre nicht unwahrscheinlich, dass sie im herrschenden Schulsystem noch immer anecken würden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen