Selten so viel gelacht bei einem hochphilosophischen Thema. In ihrer bewährten, irgendwie einzigartigen Weise thematisiert die Performance-Gruppe „schallundrauchagency“ diesmal „Gott und die Welt“ – wie die Performance vor ein paar Jahren hieß und nun unter dem Titel „Wir und die Welt“ wieder aufgenommen wird. Hier wird die Stückbesprechung – damals noch im Kinder-KURIER – neu veröffentlicht – mit dem neuen Titel und den aktuellen Spielterminen im Dschungel Wien, dem Theaterhaus für junges Publikum im MuseumsQuartier.

Humorvoll werden Grundfragen nach der Entstehung der Welt, der (Nicht-)Existenz von Göttern – und Göttinnen – stark rhythmisiert schauspielerisch, tänzerisch, musikalisch in Szenen gesetzt. Ganz ohne Aufforderung klatschten die Kinder bei der Vorstellung die der KiKu-Reporter besuchte spontan mit. Und stimmten gegen Ende bei der „Konzil“-Szene selbst für die Performer_innen überraschend ab. Eine sehr unterhaltsame, inhaltsreiche Stunde, bei der alle Kinder und jungen Jugendlichen sowie die Erwachsenen die ganze Zeit voll dabei waren und mitgingen.

Zwischen einem Hochsitz wie er von Ballsportarten übers Netz (Tennis, Badminton, Volleyball) bekannt ist, einer Hängematte, die mit Decken und Matten gefüllt ist, einer Gitarre und einem Tisch, auf dem drei Akteur:innen sitzen und der vierte auch noch Platz finden will, starten die vier mit einem unhörbaren zwanglosen Geplauder, erheben sich und beginnen zu singen – den „Circle of Life“-Song Elton Johns für den Disney-Film „König der Löwen“. Diesen lassen sie nahtlose übergehen in ein lebensfrohes Lied, das Anklänge an heitere Kirchenchöre afrikanischer Messen hat und mit dem sie das Publikum begrüßen. „Ich glaube ans Singen, daran dass die erste Palatschinke nie was wird, dass 13 eine Glückszahl ist…“, bringen den ersten Einstieg ins Thema als solches.

Wie immer bringen die Akteur:inen – René Friesacher, Elina Lautamäki, Gabriele Wappel, Martin Wax – viel Persönliches in den Entstehungsprozess des Stückes, den sie auch kurz auf offener Bühne Preis geben, ein: Vom verstorbenen Opa und dem Kater Iwan, vom Dasein als Sängerknabe, der Fähigkeit überall und jederzeit einschlafen zu können… Für die in den Erzählungen vorkommenden Figuren reichen oft Decken, eine Matte, ein Stock usw. Hin und wieder wird von solchen geschilderten Begebenheiten der Bogen zum Grundthema hergestellt. „Welcher Gott denkt sich so was aus?“ wie den Tod des geliebten, hilfsbereiten Opas?

Von Begegnungen in Kirchen (Christentum), einer Synagoge (Judentum), einer Moschee (Islam) sowie mit Buddhisten, der Frage nach Gott, Göttern oder auch Göttinnen und nicht zuletzt jener nach der Entstehung der Welt werden aufgeworfen, hin und her gespielt. Am Anfang war das Nichts, aus dem Alles wurde, als das Nichts sich schief legte ist beispielsweise eine der Thesen.

Und was, wenn es ihn/sie gäbe – was stünde auf der Wunschliste von deren Aktivitäten? Alle Menschen müssten mit Superkräften ausgestattet werden. Es sollte jeden Tag Schokolade regnen, alle Abgase würden nach Blumenduft riechen, alle Tiere wären heilig.

Als einer erzählt, bei einem Radausflug Gott getroffen zu haben, bricht eine offene Debatte, ja sogar ein Streit mit Kampfansätzen aus – Ja?! Nein, kann nicht sein! Vielleicht? Lösung: ein Konzil muss her – das Wort wird nicht erklärt, sondern einfach dargestellt – Zusammensitzen in feierlichem Rahmen und Standpunkte austauschen – oder einfach sagen. Und dann darf das Publikum abstimmen. Darüber, ob das sein könnte. Darüber auch, wie die Welt entstanden sein könnte, ob das Huhn vorm Ei da war und ob ein Butterbrot immer auf die Butterseite falle. Wie auch immer: Des Konzils weise Entscheidung: Jede/r kann glauben, was sie/er will! Und: „Wir wissen nicht viel über das Universum, aber wir freuen uns über Gott und die Welt und über euch und uns!“ schließt sich der musikalische Kreis zum Stückbeginn.

Erstveröffentlicht im Kinder-KURIER

„Was ist das für ein

Rhythmus

Man nennt dich

Algo Rhythmus

Ich sprüe nicht den Rhythmus der meinen

Rhythmus kennt

Was kenn denn

dieser Rhythmus…„

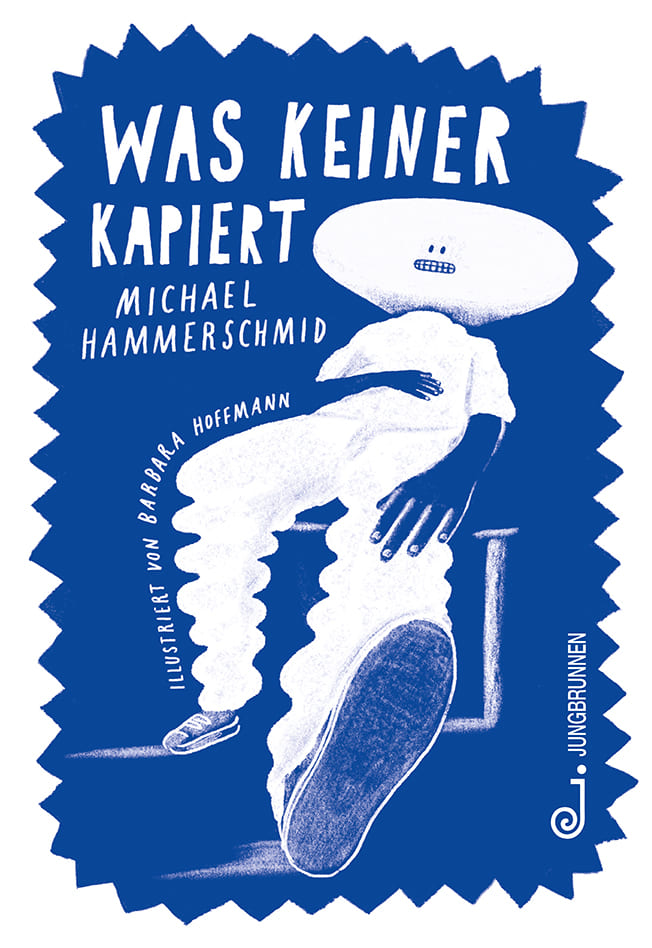

Fast 100 Seiten voller fragender, tiefgreifender und hochphilosophischer Gedanken packte Michael Hammerschmid in sprach- und gedankenverspielte Gedichte. Viele dieser entziehen sich den meisten formalisierten Strukturen – frei schwebende, „konkrete Poesie“, praktisch immer ohne Satzzeichen.

Mehr Fragen welt- und persönlichkeitsbewegender Natur als Antworten versammelt „Was keiner kapiert“. Ein Ausdruck des Suchens – wie dies wohl (fast) alle Gehirne und Gefühle Jugendlicher durchzieht. Angesichts der zunehmend unübersichtlicher werdenden Welt, überwältigen ähnliche Gefühle auch viele Erwachsene. Wenngleich sich viele der Lyrik-Zeilen doch eher an Pubertierende richten – oder deren Gefühle Erwachsenen nahezubringen versuchen – etwa in „jemand der nichts zu werden verspricht“ (Seiten 12/13 – übrigens eine der seltenen Seiten ohne Illustrationen oder wenigstens optisch verspielten Gestaltungen des Textes.

Für diese – durchgängig in Tintenblau gehaltenen Illustrationen sorgte Barbara Hoffmann, die – ebenfalls im Jungbrunnen Verlag – vor nicht ganz drei Jahren „Alles, was gesagt werden muss“ veröffentlichte (damals Bild und Text). Hier erweitert sie mit ihren fantasievollen Zeichnungen die poetischen philosophischen Gedanken des Autors in eine weitere Dimension. Oder erweckt Texte durch verspielte Gestaltungen zu erweitertem Leben wie auf Seite 65, wo gezeichnete Wassertropfen einzelne wenige Buchstaben verzerren, als würdest du sie durch ein Wasserglas betrachten.

Trotz etlicher Sprach- und Gestaltungsspiele durchziehen sich durch die Realtitäten aufdrängende sehr ernste Gedanken viele der Gedichte, etwa in „Er fetzt in mich“

„der krieg fetzt

in mich

der bildschirm zerfetzt

ich bin nach

außen unverletzt

die bilder

fahren tief in mich

die worte schlagen

fürchterlich artikel

lese ich doch

fass ichs nicht…“

Und bei dem einen oder anderen der Gedichte drängt sich die Erkenntnis des Schweizer zeitgenössischen Dichters zu Bildern des Malers Ernst Kreidolf – siehe Rezension von „Kreidolf reloaded“, Link unten am Ende des Beitrages – auf:

„Die Antwort steht nicht im Gedicht:

Die Antwort gibt es bisher nicht:

Vielleicht fällt dir dazu was ein?

Es darf nur eins nicht: logisch sein.“

Ein Riesending, das von seiner Farbe, der Oberfläche und der Form her an eine überüberdimensionale „Wollmaus“ erinnert, wie in manchen Regionen die Zusammenballung von Staub liebevoll beschönigend genannt wird, dominiert eine Bühnenhälfte. Ungefähr in der Mitte steht eine ganze Figur aus solchem „Material“. Steckt da wirklich – und das die ganze Zeit – ein Mensch drin? Oder wenn nicht, wie steht dieses Gebilde aus grauen „Zellen“?

„staub… a little mindblow*“ war kürzlich eine faszinierende, selbst für das Ensemble „spitzwegerich“, bekannt für ungewöhnliche Kombination aus Schauspiel, Objekt-Theater und philosophischen Gedanken noch einmal außergewöhnliche Performance im Theater am Werk Meidling. Allein schon die Idee, dem Staub eine Performance zu widmen. Und dann eine solche!

Die oben beschriebenen Objekte beide aus eigenhändig aus gefilzter Wolle angefertigt, bilden aber nicht nur beeindruckende optische Objekte (Rebekah Wild und nicht zuletzt Birgit Kellner, die auch auf der Bühne performt und in jeder erdenklichen Pause mit der Widerhakennadelgefilzt hat). Aus der großen Wollmaus schlüpft unter anderem die zuletzt Genannte und dazu noch Shabnam Chamani. Fabricio Ferrari “verwandelt” sich danach in eine Art Bruder oder zumindestens Artgenossen der aufrecht stehenden Staub-Figur, die spätestens ab diesem Zeitpunkt als Objekt und nicht verkleideter Mensch erkennbar wird. Simon Dietersdorfer begleitet die tänzerischen Staub-Performer:innen mit seinen gekonnten vielseitigen musikalischen Stimm-Fähigkeiten – von Gesang bis Mund-Geräuschkulisse.

Den Text – zwischen alltäglicher Putz-Routine und hochphilosophischen Gedanken wie aus einzelnen Staubkörnern durch Zusammenballung fast in einer Art Kooperation ganze scheinbare Wesen werden sowie so manchen scheinbaren Nonsens-Elementen – steuerte wie beim Kollektiv spitzwegerich sehr oft Natascha Gangl bei. Wobei auch viele Gedanken der Performer:innen sowie noch von einer Reihe weiterer Mitwirkenden einflossen. Und das interdisziplinäre, multimediale Performance-Kollektiv durfte Gerhard Rühms Fragmente aus seinem „Staub-Lamento“ verwenden und singen.

Für die Choreografie zeichnet Martina Rösler verantwortlich und Aslı Kışlal war dieses Mal mehr als ein „outside eye“ (dramaturgische Beratung) und wird intern als „inside eye“ beim „Staub-Schock“ bezeichnet.

Übrigens dreht sich die – hoffentlich irgendwann irgendwo wieder aufgenommene – Produktion nicht nur um die Entstehung und das Wachstum von Staub-Objekten; aus zwei Kübeln scheint auch flüssiges Putzmittel als Schaum-Geburten ein Eigenleben zu entwickeln.

In der allseitigen Beleuchtung von Staub habe ich lediglich einen Brückenschlag zu einer der zentralen Figuren aus Cornelia Funkes Tintenwelt-Tetralogie, Staubfinger, vermisst. Durch (Vor-Lesen) verschwinden Figuren aus Büchern und landen in der wirklichen Welt. Was hingegen in der Performance in weiten Teilen mitschwingt, ohne den Begriff zu nennen, ist dass wir selbst, ja unser ganzer Planet nichts anderes sind als ein winziges „Korn“ im Sternestaub des Universums.

Jedenfalls hallt vieles aus den rund 1¼ Stunden derart nach, dass einfaches Staub-wischen oder -saugen kaum mehr möglich ist, ohne den einen oder anderen (schrägen) Gedanken aus „staub… a little mindblow*“ zu wälzen. Womit diese meist lästige Tätigkeit immerhin eine neue Dimension kriegt 😉

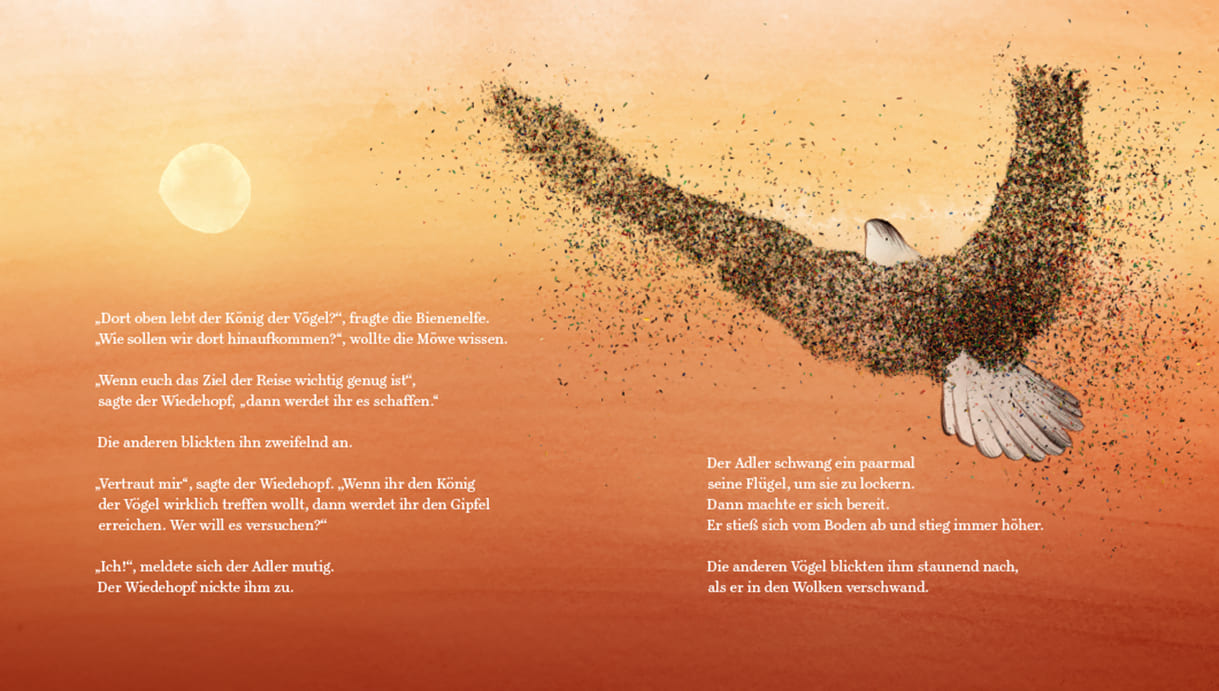

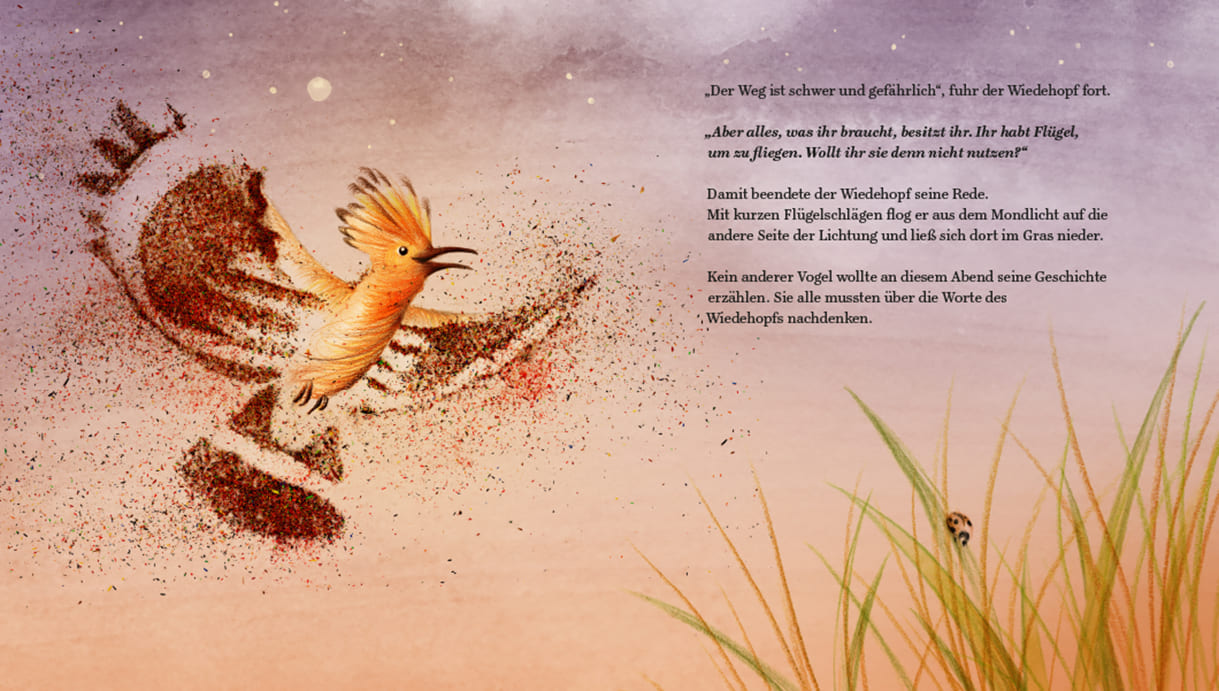

Der Titel mag vielleicht ein wenig andere Erwartungen wecken: „Konferenz der Vögel“ erinnert doch sehr stark an Erich Kästners Geschichte, in der die Tiere zusammenkommen, um die Menschen dazu zu bringen, endliche Kriege zu beenden und friedlich zusammen zu leben.

In dieser Geschichte – erzählt von Maximilian Hauptmann nach der persischen Sufi-Legende vom Vogelkönig Simurgh (Mantiq ut-tair / Die Vogelgespräche) des Dichters Fariduddin Attar aus dem 12. Jahrhundert – geht’s auch nicht wirklich um eine Konferenz; und Menschen bleiben ganz außen vor. Wenngleich sie genau für diese hoch-philosophische-praktische Erkenntnis bringen will. Schon das Motto bevor die knapp mehr als 140 Seiten beginnen, legt dies mehr als nahe: „Ihr habt Flügel, um zu fliegen. Wollt ihr sie denn nicht nutzen?“

In einem besonderen – für Menschen unzugänglichen – Wald finden sich alle möglichen Vögel dieser Welt. Vom Wiedehopf über Papagei, Adler, Schwan, Eule, Nachtigall, Bienenelfe… Ersterer war zum ersten Mal nach langer Zeit wieder in der Runde der gefiederten fliegenden Tiere. Er berichtete von seinem Treffen mit dem König der Vögel. Der Besitzer aller Weisheiten könnte doch das Ziel einer gemeinsamen Reise sein. So die Story.

Klar, das kann dann doch nicht so einfach sein. Und so gilt es abenteuerlichste Hindernisse zu durchfliegen. In jedem der Abschnitte steht ein anderer der Vögel im Zentrum. Und eine tiefsitzende Angst. Vor absoluter Dunkelheit; vor unbändigem Wind; vor Ungeheuern…

Nicht selten, ja sogar recht oft, stellt sich der entsprechende Vogel die Frage: Zahlt es sich aus, in die Gefahr zu begeben oder nicht lieber auf den Flug zu diesem ominösen König zu verzichten?

Natürlich gibt letztlich keiner auf – auch wenn manche wie etwa der Rabe in seiner Passage mehrmals den Weiterflug abbricht. Und dennoch fällt das Ende, die angestrebte Begegnung mit dem König, überraschend aus. Wenngleich sie sich schon irgendwie fast vermuten lässt je länger du dich durch die Geschichte und ihre Erkenntnisse und Weisheiten liest.

Fast noch mehr als die parabelhafte Erzählung beeindrucken die Bilder von Teelke Limbeck. Diese sind weit mehr als „nur“ Illustrationen des Textes. Der Mix aus Gezeichnetem, Gemaltem und mit u.a. Anspitzerresten Collagiertem ergibt eine zweite, fantasievolle Reise der unterschiedlichen Vögel auf der Suche nach Weisheiten, Erkenntnissen und Stärken jenseits der vordergründigen Äußerlichkeiten.

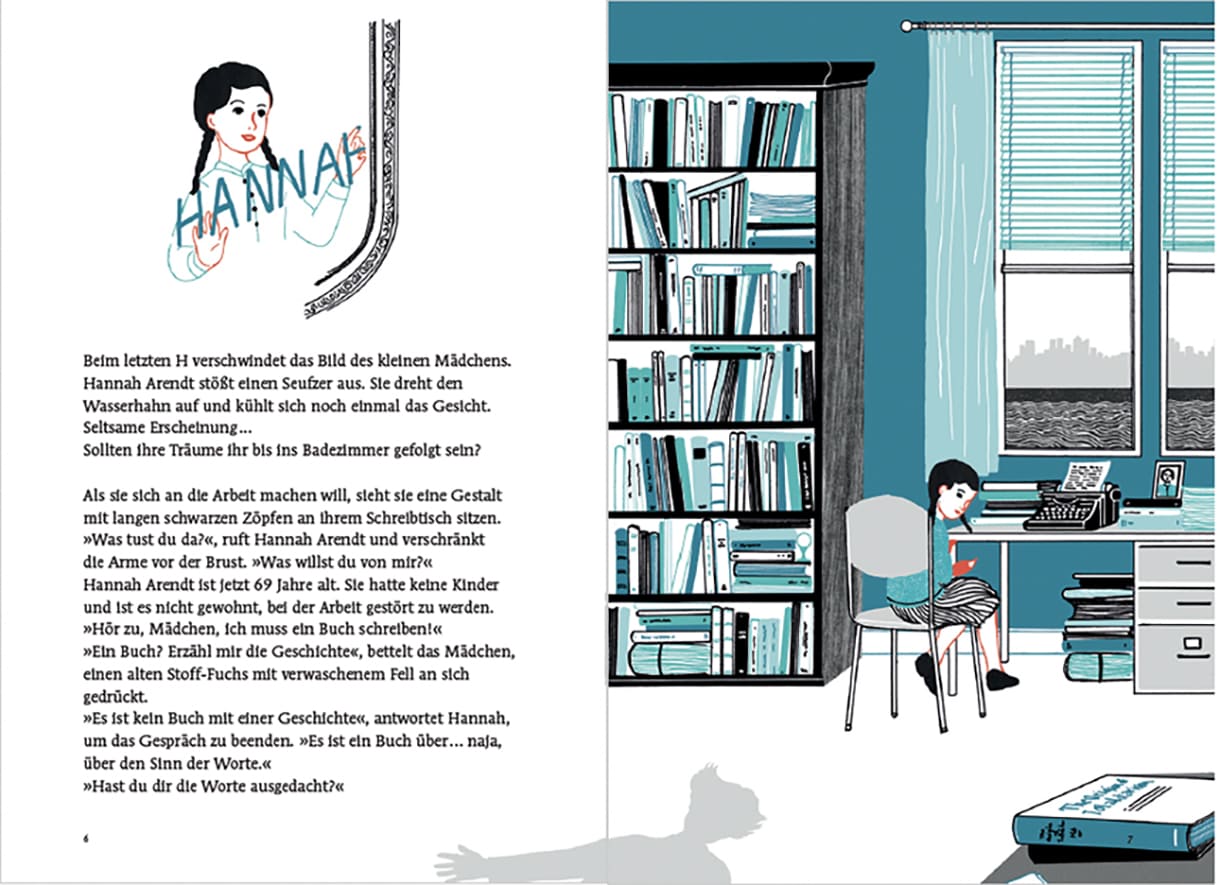

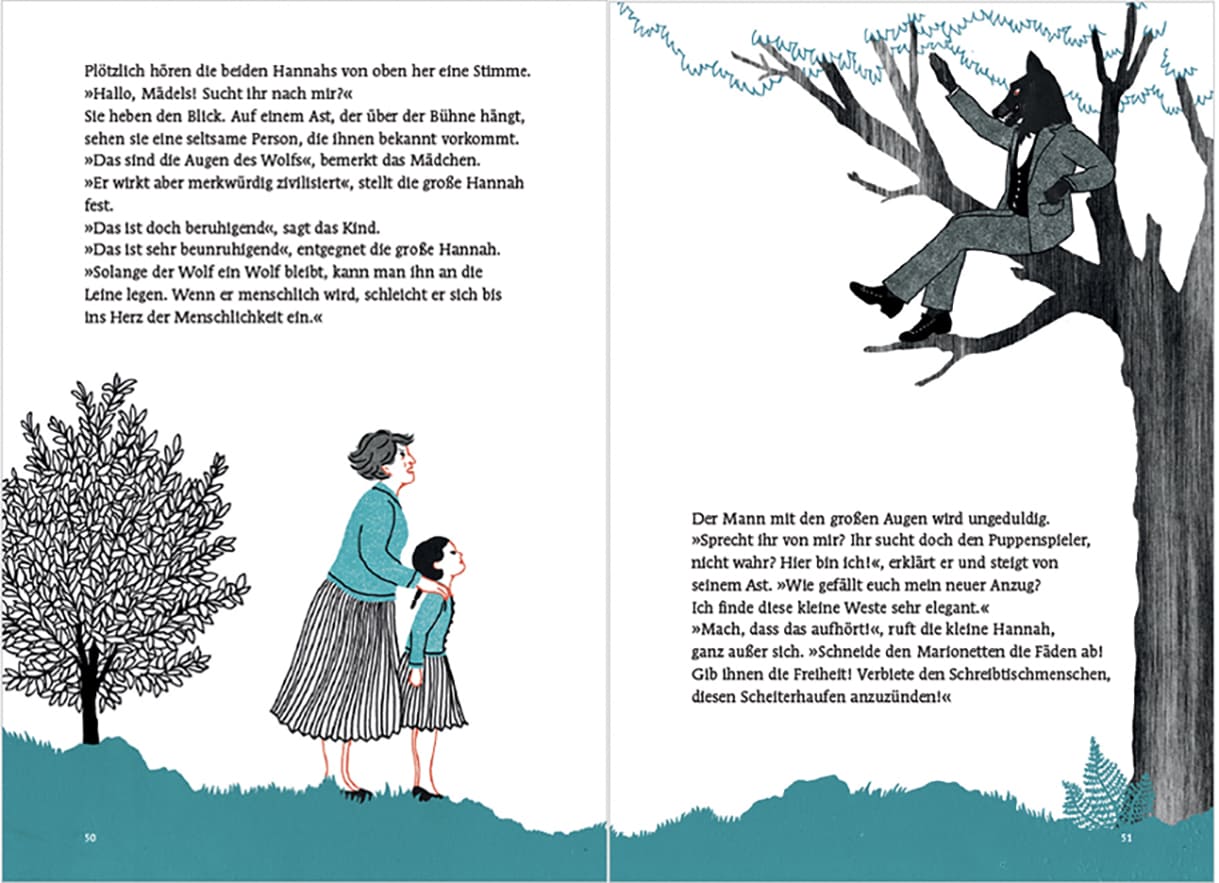

„Wann werde ich hinter dieses Buch endlich einen Schlusspunkt setzen?“ Hannah Arendt will an diesem 4. Dezember 1975 ihr Buch „Vom Leben des Geistes“ fertig schreiben.

Da blickt ihr aus dem Spiegel ein kleines Mädchen entgegen. Irgendwie kommt ihr dieses Gesicht bekannt vor. Und die schreibt ihren Namen auf die Glasfläche: Hannah.

Aber mehr noch, diese junge Hannah taucht plötzlich an der alten Hannahs Schreibmaschine auf, tritt mit ihr in Dialog, zeigt sich enttäuscht, dass ihr die 69-Jährige verklickert, dass sie keine Geschichte schreibt, sondern „Es ist ein Buch über… naja über den Sinn der Worte.“

„Hast du dir die Worte ausgedacht?“

… „… ich denke mir doch keine Worte aus! Ich bin eine praktische Denkerin und keine, die sich in ihrem Bau verkriecht.“

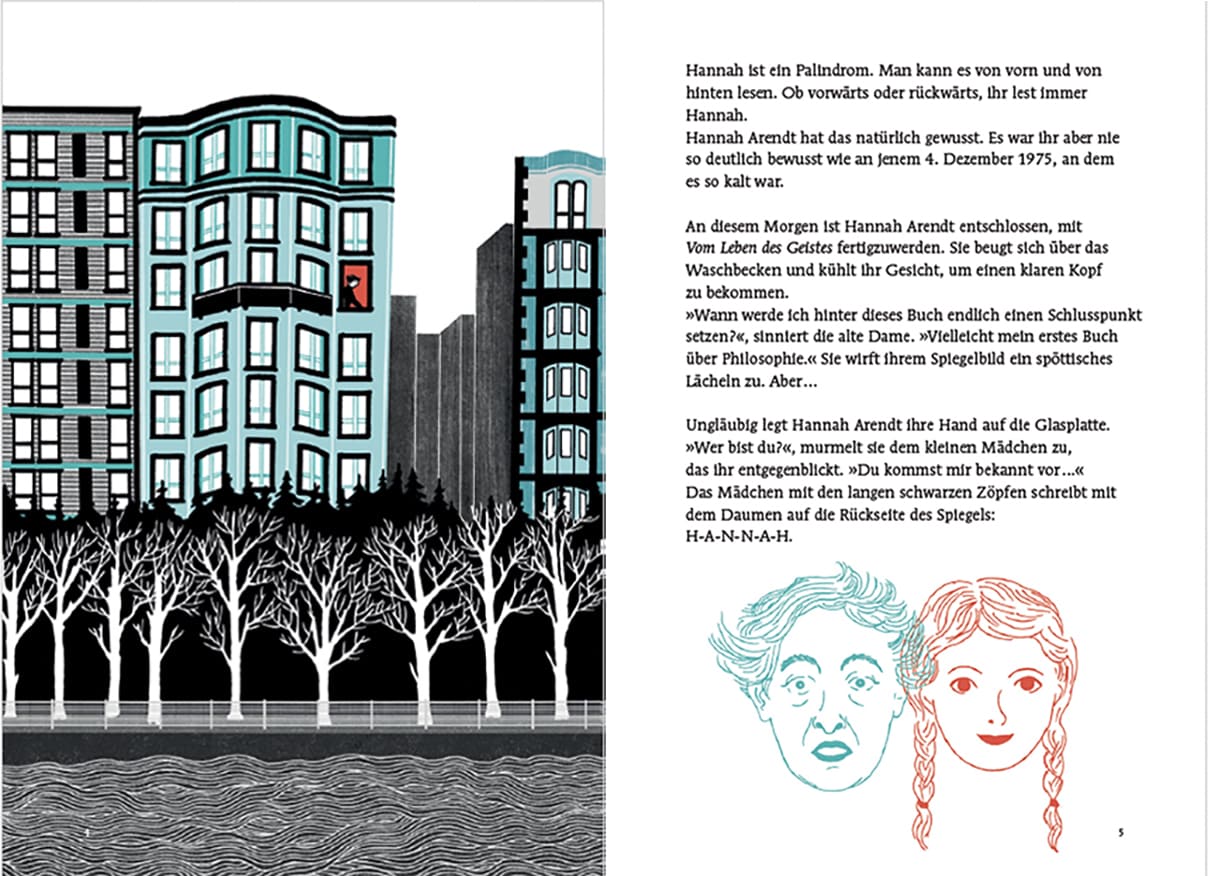

Von diesem philosophischen Gespräch über Worte und Gedanken ausgehend kommt eine Art Fabel ins Spiel vom Fuchs – die junge Hannah hat ein solches Kuscheltier in den Armen – und dem bösen Wolf. Der will sich nicht an eines der allerersten Gesetze der Menschheit halten, nicht zu töten.

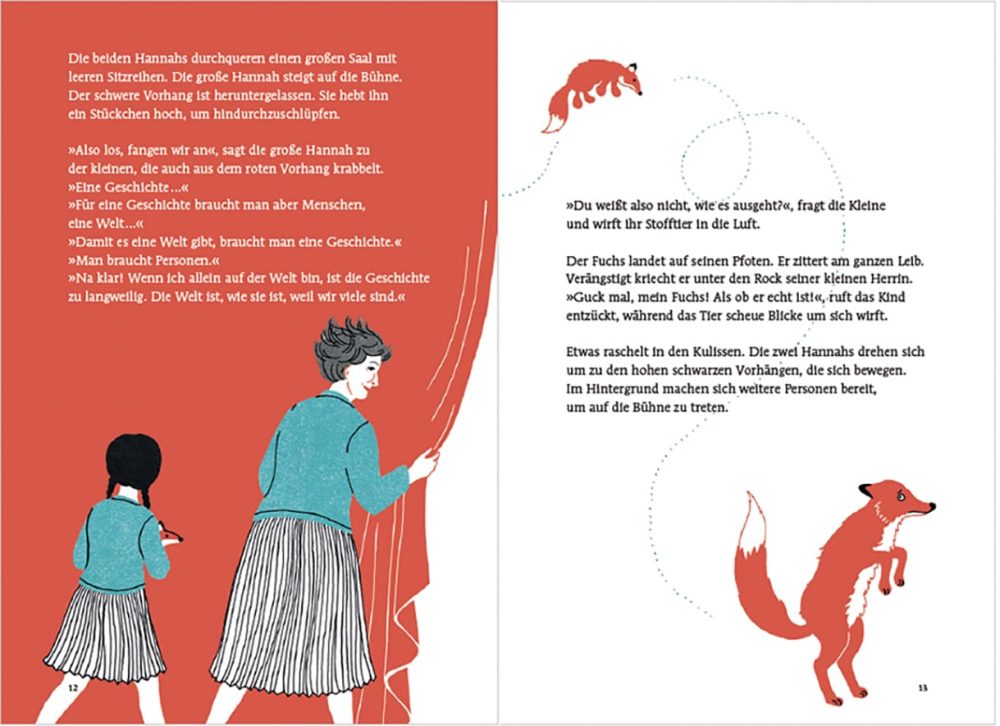

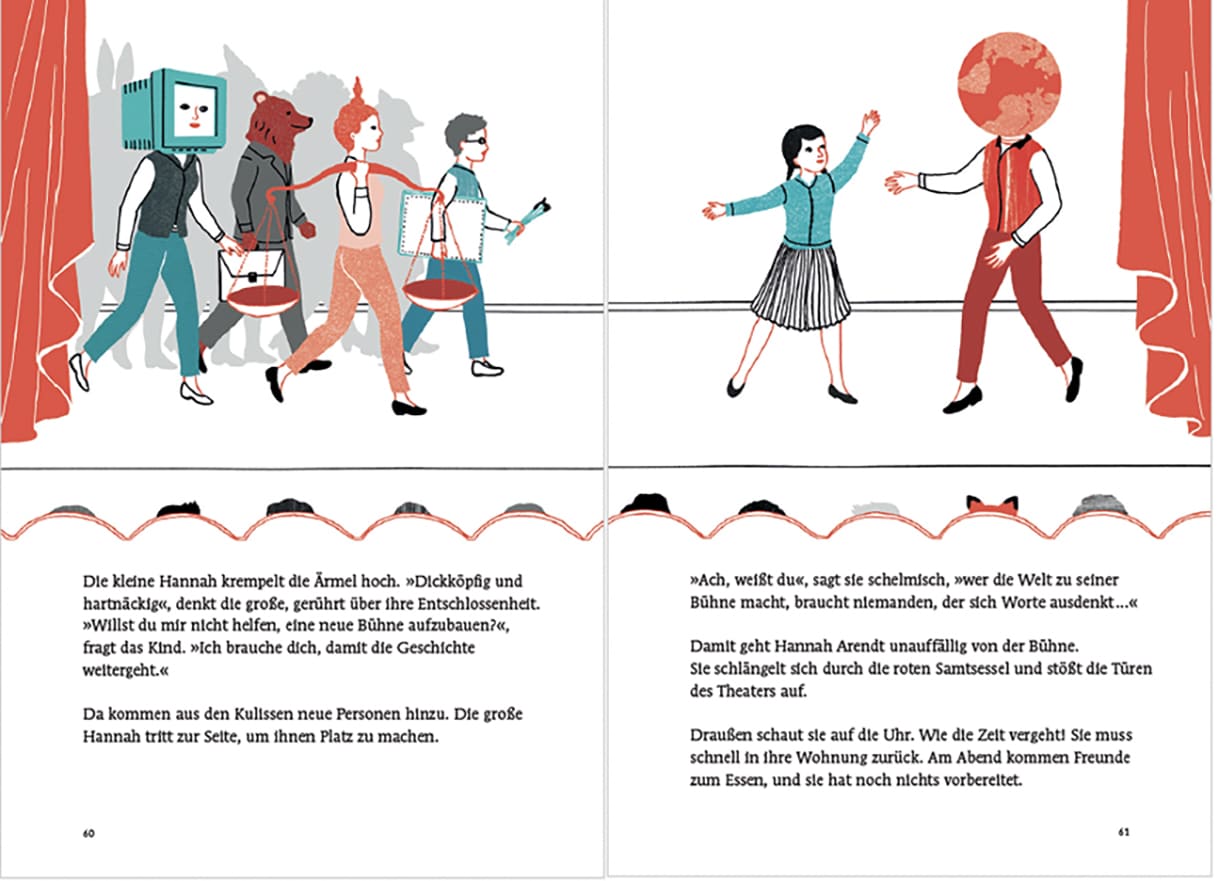

Und weil die ältere Hannah ohnehin nicht zum Schreiben kommt, will sie – mit ihrem plötzlich aufgetauchten jüngeren Art Ebenbild, das sich sturköpfig nicht so leicht mit Antworten zufriedengibt, handeln. Sie gehen ins Theater, betreten die Bühne, beginnen zu spielen. Treffen dort die lebendig gewordene Figur des antiken griechischen Philosophen Aristoteles. Sie landen auf der Agora, dem zentralen Platz, auf dem die freien Menschen – damals allerdings nur Männer und auch noch lange nicht alle – frei diskutieren und entscheiden, was Gesetz werden soll.

Den bösen Wolf haben sie aus der Öffentlichkeit verbannt. Die junge Hannah aber stellt die Frage „Und wer wird den Wolf zähmen?“

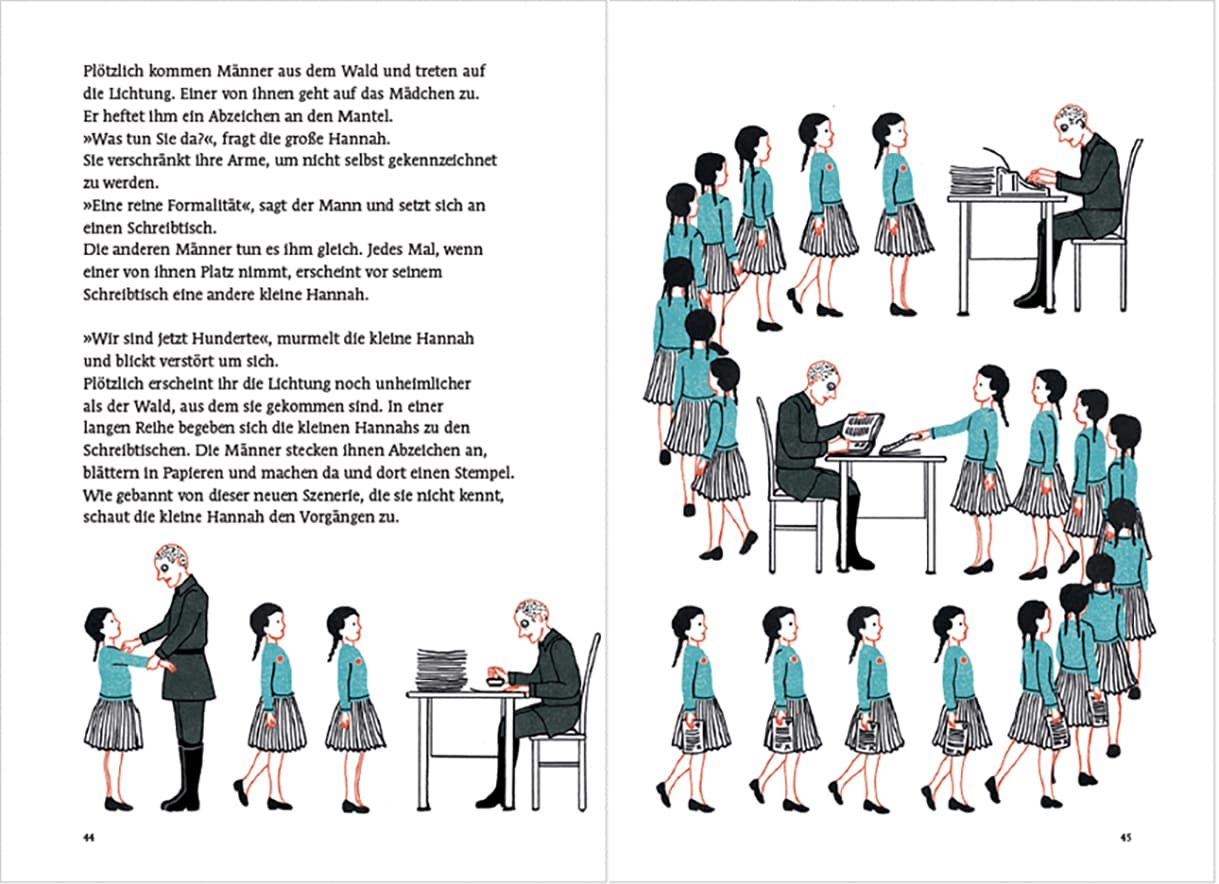

Die Agora wird von wenigen mit eigenen Häusern in Besitz genommen, Streit bricht aus, Zerstörung, Rauch steigt auf, die beiden Hannahs flüchten in den Wald, in den Fuchsbau, der sich als Falle herausstellt, sie finden wieder raus und kommen in noch größere Gefahr: Eine Lichtung mit Schreibtischtätern, die Hannah und vielen anderen Hannahs Abzeichen an den Mantel heften…

Der Wolf trägt inzwischen Anzug… Und nach dem Ende seiner Herrschaft mit dem neuen Gesetz „Du sollst töten“ werden die Schreibtischtäter später sagen „aber ich hatte keine Wahl. Ich hab nur den schlechten Gesetzen gehorcht.“

Gegen Ende des Stücks, das sie auf der Bühne spielen, lächelt die alte Hannah „Ich behalte den Glauben an das Unvorhersehbare… und vor allem … an dich! Was meinst du, was gibt der Welt die Möglichkeit des ständigen Neuanfangs?“

Das Mädchen denkt nach. Dann leuchten seine Augen auf: Die Kinder!“

„Genau! Dass immer wieder Fremde zur Welt kommen, die es anders machen. Solange es nur reizende Kinder sind, die ihren eigenen Dickkopf haben… ich brauche dich, damit die Geschichte weitergeht.“

Das alles und noch viel mehr spielt sich in diesem – im Französischen Original von Marion Muller-Colard verfassten Buch ab (Übersetzung ins Deutsche: Thomas Laugstien). Clémende Pollet illustrierte die doppelbödige Geschichte in gezeichneten Bildern, von denen viele an Collagen, andere an Linol- oder Holzschnitt-Drucke erinnern.

Das Buch baut in die vordergründige Geschichte viele der Elemente von Hannah Arendts Denken ebenso ein wie Erfahrungen aus der Geschichte mit dem Faschismus. Die 60 Seiten laufen am letzten Tag im Leben der großen Philosophin ab, Autorin, scharfsinnige Kritikerin autoritärer Herrschaften wie insbesondere des deutschen Nationalsozialismus, vor dem sie als Jüdin flüchten musste und konnte – zunächst nach Frankreich und als dieses auch besetzt wurde, knapp aber doch in die USA.

Und trotz der konkreten historischen Verortung schafft es das Buch – wie Hannah Arendts Denken – allgemeingültige und damit leider zeitlose – Prinzipien herauszuarbeiten und oft in knappe Sätze zu packen.

In jener Passage, nachdem Hannah das Abzeichen (unschwer für den Judenstern) von Schreibtischtätern verpasst wurde, die beiden Hannahs flüchten, sich hinter einem Baum verstecken, fragt die junge Hannah die alte: „Wollen sie uns töten?“ – „Noch schlimmer, meine kleine Hannah. Sie schaffen das Prinzip der Menschlichkeit ab. So gründlich, dass sie selbst nicht mehr menschlich sind.“

Es ist Schlafenszeit, der kleine Ludwig sitzt vor seinem Schreibtisch, unterhält sich angeregt mit einem neben ihm hockenden großen Nashorn. Vater kommt zur Tür herein und fragt, mit wem der Bub gerade geredet hat. Und glaubt „natürlich“ nicht an das Nashorn, das er auch nirgends sehen kann.

Auf den folgenden Bilderbuchseiten ist Vaters Suche mitunter recht witzig gezeichnet zu sehen samt der Überzeugung und Bestimmtheit des Erwachsenen: Da ist kein Nashorn. Und der entwaffnenden Frage des Sohnes: „Kannst du das beweisen?“

„Ich sehe kein Nashorn. Es gibt hier kein Nashorn“, antwortet der Vater.

Was der Bub mit der Frage kontert: „Siehst du den Mond?“ Den kann der Vater vom Fenster des Kinderzimmers aus nicht sehen. Und dennoch gibt es ihn, sagt/ behauptet/ weiß er…

Dass der Bub in diesem Bilderbuch – geschrieben von Noemi Schneider – Ludwig heißt, ist kein Zufall. Es gab den Philosophen und Sprachlogiker Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951), von dem der Satz stammt: „Es lässt sich schlechterdings nicht beweisen, dass KEIN Nashorn im Raum ist.“

Und so lädt das Buch dazu ein, darüber (nicht nur) mit Kindern zu philosophieren, was es gibt und was nicht, ob nur existiert, was zu sehen ist… – wie das in so manchen anderen (Bilderbuch-)Geschichten schon der Fall war – ob in „Ungeheuerlich“, dem ersten Buch von Klaus Baumgart, der später vor allem mit den Laura-Geschichten sehr bekannt wurde oder etwa in Alan Ayckbourns „Unsichtbare Freunde“.

Und nicht zuletzt, um solche Diskussionen und Gespräche auch noch ein wenige anzuregen, hat der Verlag zu diesem Bilderbuch eine Bastelanleitung für ein papierenes Horn online gestellt und einen Foto-Wettbewerb ausgeschrieben – Links dazu in der Info-Box.

Den Satz von Ludwig Wittgenstein hat(te) die Autorin immer wieder in ihrer eMail-Signatur, erzählte der Leiter des Nord-Süd-Verlages, Herwig Bitsche, bei der vergangenen Buch Wien im Gespräch mit Kinder I Jugend I Kultur I und mehr… „Dann hab ich sie einfach angefragt, ob sie nicht ausgehend von diesem Satz ein Buch machen möchte.“

Und hier ist es nun, teils leuchtend bunt illustriert von Golden Cosmos (Doris Freigofas und Daniel Dolz). Dabei wurden, so steht’s am Ende des Buches, nur drei leuchtkräftige Sonderfarben verwendet, „die sich durch Überdrucken miteinander mischen. So entstehen aus den drei Farben sieben. Wir haben analoge Zeichnungen auf Papier, digitale Zeichnungen am Computer und Druckgrafik miteinander kombiniert“, erklärt das Illustrationsduo.

„Göttlich“ – das oder Ähnliches entfährt ja sogar Menschen, die nicht religiös sind, an kein höheres Wesen glauben usw. – wie das für den hier schreibenden Journalisten gilt -, wenn sie etwas für besonders gelungen, super halten oder loben wollen. „Göttliches Konzert“ könnte durchaus eine Charakterisierung des recht schrägen, witzigen, phasenweise auch tiefsinnigen Konzerts „God is a band – a reconstruction of life“ sein. Bis 16. Dezember (2022) und dann wieder gegen Ende März 2023 rocken, swingen und säuseln die Braber-Sisters als „Wolf Collective“ und KMET die Bühne des kleineres Saals 2 im Dschungel Wien, dem Theaterhaus für junges Publikum im MuseumsQuartier.

Konzipiert und (englisch) getextet von Rosa Braber, choreografiert von ihrer Schwester Donna spielen, tanzen, performen die beiden mit Musiker (Florian) Kmet (E-Gitarre und diverse Sound(-verzerrenden) Maschinen rund um Grundfragen des Lebens, der Menschheit, des Universums. Aber keine Angst, es ist keine in Bühnenaktivitäten gekleidete Vorlesung. So kann Philosophieren nicht nur fürs Hirn, sondern für mehrere Sinne Spaß machen. Ja sogar in Bewegung versetzen dich Demeter, Gaia und Apollo. Diese drei. Namen griechischer Gött:innen werden am Ende auf die Bühnen-Hinterwand projiziert. Dazu aber noch viele weitere. Anleihe für die Gedanken – vom Urknall bis zum möglichen Ende des Weltalls ebenso wie von der Geburt bis zum Tod – nimmt das Programm bei der griechischen Mythologie – für die von Anfang an zentral auf der Bühne eine Art Hüpfburg in Form des Olymp (Sitz von Zeus, Hera und vieler der anderen Gött:innen der griechischen Antike). Zum Hüpfen eignet sich das Ungetüm weniger, selbst beim Beklettern ist’s für die Performer:innen nicht ganz einfach, ein wenig raufzukommen. Dafür umso leichter ihn später im Verlauf der Show zu „stürzen“, zu kippen. Für Ausstattung – den Berg und die Show-Kostüme mit wechselnden an Tiere angelehnten Übergewänder – sorgte die geniale Devi Saha (assistiert von der jungen Modistin Anna Brock).

Die Tänze um die Fragen des Lebens nehmen immer wieder (selbst-)ironische Anleihen bei mehr oder minder bekannten TV-Show-Formaten bzw. Influencer:innen-Videos. Auch im scheinbar gleichwertigen Nebeneinanderstellen von Wünschen nach tiefsinnigen Gesprächen und gleichzeitig dem allergrößten Luxus, nach Kultur samt täglicher Lektüre eines Buches genauso wie alles aus der Speisekarte eines besonders angesagten Restaurants zu bestellen.

Und immer wieder wird ein von der Decke hängendes Schild vom Licht in den Fokus genommen: „Truth“ (Wahrheit). Was ist sie? Gilt das eben gesagte, gespielte oder ist gar das Gegenteil gemeint? Und wie ist das mit Erinnerungen? Aufbewahrt oder entsorgt – und wenn ja wo(hin)?

Und willst du wirklich den Kosmos regieren – mit diesem Trio? Eine in Frageform gekleidete Aufforderung, die bald zu Beginn der Show, aber auch am – und nach dem – Ende auf einer Merchandising-Stofftasche gerufen, gesungen, gesagt und geschrieben wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen