KiJuKU: Zunächst einmal: Gratulation zu diesem Programm

Caro: Daaaankeschööön…

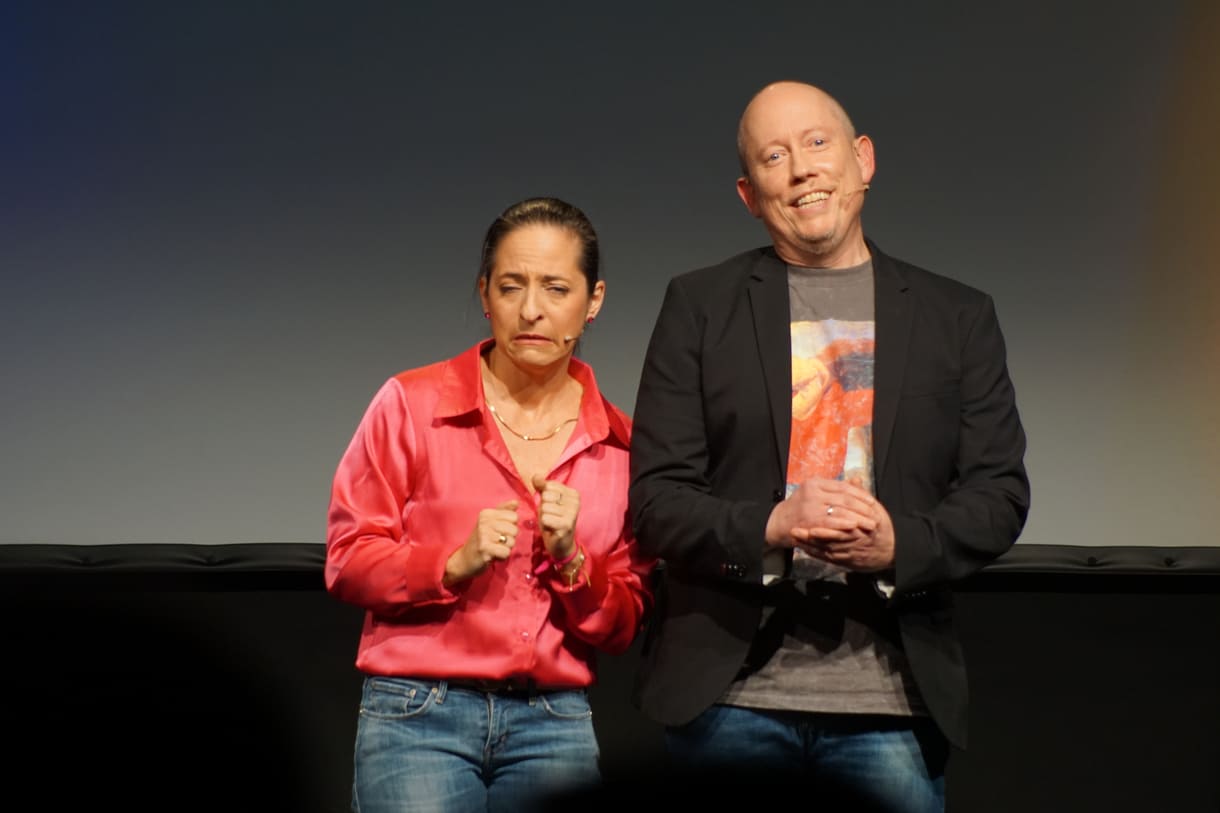

KiJuKU: Die erste Frage ist natürlich: Wie seid ihr auf dieses Programm gekommen. Du, Caro, hast zwei Kinder, die nicht mehr die Allerjüngsten sind; das heißt diese bekannten Lieder müssen dich ja schon lang genervt haben?

Klaus: Die Lieder oder die Kinder?

KiJuKU: Die Lieder?

Caro: Ich muss sagen, dass ich diese Lieder schon aus meiner Kindheit wirklich in Erinnerung gehalten habe, gerade dieses Schlaflied. Das hat nicht nur den Klaus, sondern auch mich in der Kindheit irritiert, ich mochtes es auch nicht. Meine Mutter hat sehr viele Kinderlieder mit mir gesungen. Von „Das Wandern ist des Müllers Lust bis alle meine Entlein“. Ich glaub aber, dass sie nie darüber nachgedacht hat, was wir da singen.

Klaus: Das klingt ja alles so positiv – aufs Erste. Was für uns der Spaß war, die Texte einmal wirklich anzuschauen und uns zu überlegen, wie würde das jetzt in Moll klingen, weil das dann genauso traurig ist wie die Texte sind.

KiJuKU: Gab es irgendeinen Ausgangspunkt oder Anlass, die Idee hattet ihr ja offenbar schon lange im Kopf gehabt?

Klaus: Mein Ausgangspunkt war tatsächlich „Guten Abend, gut Nacht“, weil mir meine Mutter das wirklich täglich vorgesungen hat. Ich muss jetzt allerdings zu ihrer Verteidigung sagen, ich hab keine Neurose davongetragen. Ich fand das als Kind schon immer ziemlich unheimlich und spooky. Aber ich mochte unheimlich und spooky. Insofern hat’s schon gepasst.

Caro: Man verarbeitet das irgendwie glaub ich, aber später merkt man’s dann. Mich haben diese Kinderlieder, aber auch die Serien und Märchen schon damals beschäftigt. Ich glaub, als Kind denkst du nicht drüber nach, sondern nimmst die Geschichten und Texte einfach hin. Und du denkst da noch nicht logisch, dass zum Beispiel der Wolf aufwachen würde, wenn man ihm den Bauch aufschneidet. Erst später kommt man drauf: Hey, voller Blödsinn.

KiJuKU: Wie hast du das dann bei deinen Kindern gemacht, hast du ganz andere Lieder vorgespeilt – es gibt ja mittlerweile längst und sogar seit einigen Jahrzehnten viele mit guten Texten wie Kiri Rakete, Suli Puschban, Matthäus Bär, Bernhard Fibich…?

Caro: Es gibt schon modernere zum Beispiel „wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm!“, oder Zuchowski, ja es gibt super Kinderlieder. Und vor allem gibt es gute, tolle Hörspiele – 3 Fragezeichen, Fünf Freunde…

Aber ich muss sagen, ich hab kein Traum davon getragen, weil ich den Struwwelpeter oder Rotkäppchen gehört und gelesen habe.

Klaus: Aber es vermittelt halt schon was. Kommt ganz drauf an, wie Eltern das einsetzen. Gerade der Struwwelpeter wurde ja als Drohung mit Strafen bei Fehlverhalten eingesetzt. Es ist unglaublich spannend, worauf man kommt, wenn man sich das wie wir in der Erarbeitung des Programms genauer anschaut. Oder wie das Publikum reagiert. Heute haben ja wirklich viele Leute bei den Songs zu den Fernsehserien der 80er und 90er Jahre mitgesungen. Das hat mich fasziniert, dass das wirklich noch im kollektiven Bewusstsein drinnen ist.

Caro: Ich bin aber auch nicht dafür, dass man diese Sachen ändert, sondern dass man mit den Kindern einfach darüber redet. Das geht leider verloren, das machen nur mehr wenige. Ich hab kein Problem mit Schneewittchen & Co – aber darüber sprechen, was da drinnen steckt, welche Rollenbilder vermittelt werden.

Klaus: Nichts anderes machen wir ja mit diesem Programm. Wir drücken die Stopp-Taste und sagen: Okay, hören wir einmal genau hin, was wir da eigentlich gerade gesungen haben.

Caro: Genau

Klaus: Da is vieles total oag.

KiJuKU: Zurück zur Entstehung: Es gab also einmal die Idee und auch die, daraus einen ganzen Abend zu machen. Wie habt ihr dann gesammelt bzw. wegestrichen, was da rein kommt?

Caro: Genau, wir hätten natürlich viel mehr nehmen können, uns dann für diese Prototypen entschieden, wo wir gesagt haben: Die kennt wirklich fast jede und jeder.

Klaus: Und bei uns ist es von den Voraussetzung so schön unterschiedlich: Ich hab wirklich wie ich auf der Bühne sage sechs Katzen und bin verheiratet und die Caro hat mit zwei Kindern einen ganz anderen Lebensentwurf. Mit diesem Unterschied spielen wir ja auch auf der Bühne, ich arbeit mich an meinen Kindheitserinnerungen ab.

KiJuKU: Caro, hast du dann mit deinen Kindern diese Lieder gesungen und darüber geredet?

Caro: Nein, gar nicht. Lustigerweise kennt der erste Sohn „Hänschen klein“, der jüngere gar nicht. Märchen kennen sie schon, aber diese klassischen Kinderlieder nicht so. Beim zweiten hab ich vielleicht nicht mehr so viel Zeit gehabt, ihm vorzusingen.

Klaus: Und dein Mann hat ihm Fußballergebnisse vorgelesen.

Caro: Nein, der hat ihm viel vorgelesen – klassische, aber auch moderne.

KiJuKU: Und dann auch darüber geredet?

Caro: Der Kleine hat viel und fragt viel nach. Der Große hat viele erst hingenommen und dann erst später hinterfragt.

Klaus: Kommt man da in Erklärungsnotstand?

Caro: Manchmal schon bis man dann sagt: Na, das ist jetzt aber so.

KiJuKU: Das gilt aber nicht!

Caro (heftig lachend): Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Furchtbar, ich hab das als Kind gehasst, wenn mir wer auf Fragen gesagt hat: Das ist jetzt aber so.

Das ist ein Ding, das ich bei meinen Kindern anders gemacht hab. Meine Eltern haben einfach oft nur Nein gesagt. Ich sag immer nur: Nein, weil… Außer ich sag’s fünf Mal und sie checken’s nicht. Dann sag ich auch nur mehr Nein – oder Das ist jetzt aber so!

KiJuKU: Danke, Efcharisto.

Scheinbar bemüht und doch gekonnt ein bissl Ohren quälend, blasen Lilian Klebow auf der Blockflöte und Gernot Haas auf der Melodica (mit Blas-Schlauch) festliche Liedtöne. Die beiden „Musikant:innen“ in späteren Szenen schauspielend mit rotem und grünem Weihnachtshüterl zwischen einem mittelgroßen Weihnachtsbaum und zwei Tischen mit einschlägiger Dekoration eröffnen so den Abend unter dem Titel „O Pannenbaum!“ im Theater Forum Schwechat – der bis zum entsprechenden Fest noch im Wiener Orpheum bzw. dem Kabarett-Lokal Kulisse wiederholt wird – siehe Info-Box.

Dass es sich nicht um ein besinnliches, sondern um ein witziges Programm handelt, legt der Titel ja schon nahe. Wobei die zwei Stunden (fast) nicht von Pannen gekennzeichnet sind. Häufig bitterböse kleine Geschichten und Geschichterln werden von der Schauspielerin und dem Kabarettisten in Szene gesetzt. Dafür verwandeln sie sich in viele verschiedene Figuren, mit unterschiedlichsten Dialektfärbungen aus Österreich und Deutschland: Ehepaare, die über den gekauften Weihnachtsbaum streiten, Christbaumkauf auf dem Parkplatz des ORF-Zentrums, ein Interview von Armin Wolf mit einer polnischen Blaufichte…

So manche der – von Autor:innen, u.a. Peter Meissner, Norbert Autenrieth und Loriot, verfassten – Episoden orientieren sich an gar nicht so unbekannten aufgeladenen familiären Situationen vor und rund um Weihnachten, wenngleich natürlich recht stark überspitzt, überhöht, übertrieben. Ein Highlight ist eine – angebliche Originalrechnung von Handwerksarbeiten im Stephansdom aus dem Jahr 1958 mit vielen recht witzig beschriebenen Arbeiten wie „der Maria ein neues Kind gemacht“. Er hab diese Rechnung, sogar noch in dieser Form von Elfriede Ott erhalten, beschwört Haas, der viele Promis stimmlich imitiert, im Gespräch mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr nach dem vielumjubelten Abend im vollbesetzten Schwechater Theater.

Die schräg-witzigen gespielten Duette mit den beiden wandelbaren Bühnen-Akteur:innen (Regie: Britta Isabel Lang) werden übertroffen von den jeweils zwei Impro-Szenen vor und nach der Pause. Jeweils einmal zu zweit, einmal die /den jeweils andere/n vor die Tür geschickt, um nichtsahnend einsteigen zu können / müssen, lassen sich Klebow und / oder Haas vom Publikum Figuren, Orte und Begriffe zurufen, um daraus ohne Vorbereitungszeit zu spielen. Ohne Vorbereitung gehören diese Szenen zu den Highlights des Abends.

Witze, parodistische Weihnachtssongs sorgen für einen amüsanten Abend mit viel zu Lachen. Bei einer Szene bleibt dieses – leider zu wenigen im Publikum – im Hals stecken: In einer Senior:innen-Residenz fühlen sich die alten Menschen von zwangsbeglückenden Sänger:innen mehr als genervt. Aber dass der Widerstand der Alten von einem Weltkrieg II-Veteran angeführt, militärisch organsiert und am Höhepunkt mit Schrotflinten-Gesten inszeniert wird – ist mehr als geschmacklos.

Die in Österreich rund zwei Jahre auf negativem Rekord-Niveau gelegene Teuerung veranlassten heuer gleich zwei Theater(gruppen) die wunderbare, bitter-bös-witzige Satire des Literatur-Nobelpreisträgers (1997) Dario Fo (1926 – 2016) auf den Spielplan zu setzen. Im Sommer tourte das Utopia-Theater mit „Bezahlt wird nicht“ durch Wiener Gemeindebauhöfe und Plätze, seit Kurzem sorgt diese, vor einem halben Jahrhunderte geschriebene und doch so aktuelle Volkskomödie beim Publikum im Theater Forum Schwechat für Lach-Stürme (Neufassung, Regie und Raum: Marius R. Schiener). Solche, die mitunter im Hals stecken bleiben – wie bei vielen der fast immer komödiantischen Stücke ernster Themen von Dario Fo, von denen er viele mit der Schauspielerin Franca Rame verfasste.

Kürzest gefasst die Geschichte: Die Preise, insbesondere für Lebensmittel, steigen ins Unermessliche. Frauen eines Supermarkts protestieren dagegen, indem sie zusammenraffen, was sie einpacken können – und eben wie der Stücktitel verrät – nicht bezahlen. Eine davon ist Antonia (Prinzipalin Manuela Seidl herself), eine der Protagonist:innen des Fo-Stücks. Ihr Ehemann Giovanni (Christian Schiesser) ist zwar auch ein Klassenkämpfer, aber ein sehr gesetzestreuer. Dass sie geklaut hat, darf er nicht wissen. So macht Antonia ihre Freundin Margeritha (Amy Parteli) zur unfreiwilligen Komplizin. Sie muss sich Säcke mit Lebensmittel unters Gewand schieben, um sie aus der Wohnung ins Gartenhaus von Antonias Schwiegervater zu transportieren. „Schwanger“ sozusagen. Wovon deren Ehemann Luigi (David Nagl) aber nichts weiß.

Das führt natürlich zu den wildesten und absurdestens Verwicklungs-Dialogen mit immer wieder fast slapstickartiger Situationskomik.

Sorgen die vier genannten Darsteller:innen der Hauptfiguren schon für dieses spielerische und sprachliche (mit hin und wieder eingestreuten italienischen Sätzen auch aus dem Original „Non si paga, non si paga!“) Pointen-Feuerwerk, so setzt dem ein, erst später ins Spiel kommender Darsteller einiger Nebenfiguren dem Bühnengeschehen sozusagen noch die Kirsche auf das Humor-Schlagobers. David Kieber spielt einen Polizisten, der sich recht offenherzig mit den Protestierenden solidarisiert. Wenige Minuten später taucht er als ein vorgesetzter Polizist, ein Carabiniere auf, der gegen gegenteiliger Meinung ist. Der Schauspieler schlüpft aber auch in die Rollen eines Leichenbestatters, von dem beim ersten Auftritt gar nur das Gesicht mit Hut zwischen den beiden Teilen des geschlossenen schwarzen (!) Vorhangs zu sehen ist – großartig köstlich! Schließlich gibt er noch Giovannis Vater, der gegen Ende auftaucht, gleichsam als Hybrid aus Demenz und Voll-ab-Checker.

Szenen-Applaus schon in den ersten Spielminuten – bei bemüht vorgetragenen Gedichten unter großen einem Lebkuchen nachempfundenen Herzen ebenso wie beim wie tiefe Hackeln fliegenden von Schimpfwörtern gespickten Streit zwischen Gäst:innen in einem Lokal bei der Premiere des neuesten Stücks, einer Eigenproduktion im Theater Forum Schwechat.

Aus dem „M“ im großen braunen Herzen im Bühnenhintergrund wurden der erste und der letzte Strich weg-gekletzelt, das „u“ erhielt einen roten Bogen oben und einen Strich daneben, weiters wurde ein „t“ abgekratzt – so wurde aus Mutter- ein Vatertag – vom Schriftbild her und bewusst gewollt, irgendwie zurecht gebastelt.

Im Vorjahr hatte dieses Theater (übrigens nur wenige Gehminuten von der S-Bahn-Station gleichen Namens, vorletzte Station vor dem Flughafen) anlässlich des 30. Geburtsages des zum Kult gewordenen Films diesen (wieder wie ursprünglich) auf die Bühne geholt. Wurde zum Renner. Praktisch jede Vorstellung ausverkauft. Und nicht wenige Fans, die offenbar den Film mehr als nur in Mal gesehen hatten, konnten so manche Dialoge auf der Bühne im Publikum mitsprechen.

Schon damals hatte das Theater angekündigt: 30 Jahre Frauen-Klischees, die schon durch den Kakao gezogen wurden, seien genug: „Die Frauen schlagen zurück, nächstes Jahr spielen wir Vatertag“ – samt Premieren-Termin eine Woche vor dem Muttertag.

Mit einem großen, schmerzhaften Hindernis in der Arbeit daran. Der damalige Regisseur Andy Halwaxx starb völlig unerwartet im Dezember – eine Woche davor war er zur Vorbesprechung im Theater Forum. Und so musste das Theater und der Regisseur, der schon oft hier inszeniert hatte, Marius R. Schiener, einen Pakt mit dem Teufel eingehen, um „Vatertag“ zu stemmen – mit zum Teil ganz neuen Mitwirkenden.

Die vielen Figuren (35, wenn ich mich nicht verzählt habe) – von nur fünf Schauspieler:innen mit andauernden Rollenwechseln verkörpert – orientieren sich weitgehend am „Muttertag“-Personal. Alle Personen, die Valerie Bolzano, Randolf Destaller, Michelle Hadyn, Manuela Seidl und Bálint Walter (alphabetische Reihenfolge) meist zum Zerkugeln als Karikaturen von Prototyp:innen darstellen, unten in der Infobox. Sie alle in den Text einzubauen würde eher zur Verwirrung beitragen. Natürlich ist das doch in kurzer Zeit aus dem Boden gestampfte Stück nicht derart ausgereift wie der erst auf der Bühne, dann zum Film und schließlich wieder auf die Bühne gebrachte „Muttertag“.

Allerdings haben hier – wie versprochen als zurück schlagen – die Frauen das Kommando. Der Willi ist in dem Fall aber nicht der Hamster auf den sich der Opa gesetzt hat – mit den begleitenden Worten „I sog’s glei, i woar’s ned!“. Der Willi ist, viel mehr war hier der Opa, auf den sich ein Elefant bei der Safari in Afrika gesetzt hat. Und die Oma ist auf Mann-Suche. Dafür braucht sie Kohle, will sie sich doch Schönheits-Operationen unterziehen, um ihren Marktwert zu steigern. Wofür sie das Konto ihres Sohnes, des berühmten Edmund, dessen Ehrentag nun gefeiert werden soll, ebenso leerräumt, wie alles was nicht niet- und nagelfest ist verhökert.

Wobei – die Handlung ist – in Wahrheit wie bei Muttertag – zweitranging. Erstranging ist das Spiel mit Klischees. Hier werden einerseits Männerbilder aufs Korn genommen und andererseits vieles von dem, das „man ja nicht mehr sagen darf“. Letzteres immer wieder symbolisiert durch Verkleben der Münder mit schwarzem Gaffa (Gewebe-Klebeband, das insbesondere auf Bühnen oft zum Einsatz kommt, um Dingen Halt zu geben!) Letzteres wird dann gleich in doppeltem Sinn auf die Schaufel genommen, weil es ja doch stets lautstark hinausposaunt wird 😉

Und ersteres kulminiert in einem Männertreffen von Incels (INvoluntary CELibate – unfreiwillig zölibatär / sexuell enthaltsam). Wie „richtige“ Männer mit Frauen erniedrigend umgehen sollten … – und sich dabei – hier freiwillig – lächerlich machen.

Unter dem eingangs beschriebenen großen Herzen, das im Laufe der rund zwei stunden (eine ¼-stündige Pause) immer weiter runter rückt, haben die unterschiedlichsten Figuren Solo- bzw. Duett-Auftritte mit auf Vatertag adaptierten teils bekannten Gedichten und Liedern wie „Oh, mein Papa / hat mich fester geschlagen als Mama“, „Vater werden ist nicht schwer / Vater sein dagegen sehr…“, „Da Papa wird’s scho richt’n…“, „Mei Vota woar a Hausherr und a Seidnfabrikant…“

50 Jahre tot und so manches so aktuell! Die Rede, pardon hier natürlich Schreibe, ist von Erich Kästner. Ende Juli (29.) jährt sich sein Todestag. Das Theater Forum Schwechat nahm dies zum Anlass, aus vielen seiner Texte Szenen und Lieder zu einer „historischen Revue“ zu bauen. Ein Quartett – zwei singende Schauspielerinnen auf und zwei Musiker vor der Bühne – bringt vieles in Erinnerung und für viele im Publikum auch so manch Unbekanntes zu Gehör.

Von den bekannten Kinderstücken kommen vor allem Szenen aus „Emil und die Detektive“ vor und die Botschaft aus „Pünktchen und Anton“. „Das doppelte Lottchen“ wird nicht direkt – aber auf einer anderen Ebene immer wieder sichtbar, wenn Gudrun Liemberger und Manuela Seidl in so manchen Szenen gleichsam zwillingshaft auftreten. Ansonsten schlüpfen die beiden in der Revue, die über Inserts, Audio-Aufnahmen aus dem Off und Zwischentexten Stationen von Kästners Leben erzählen, mehrmals in die Rollen zweier Frauen, die in seinem Leben eine große Rolle – neben seiner Mutter – spielten: Seidl spielt die Lebensgefährtin Luiselotte Enderle und Liemberger jene Geliebte Friedl Siebert, mit der er einen gemeinsamen Sohn (Thomas) hatte.

Neben literarischen Texten zitiert die Revue an mehreren Stellen auch aus Kästners Briefen, holt ihn von eventuellen Denkmal-Sockeln und zeigt ein realistisches Bild des Menschen im bekannten Dichter.

Genial ist das Zusammenspiel der beiden mit Gabor Rivo am elektrischen Klavier (und musikalische Gesamtleitung) und Christoph Burko, der vor allem Kontrabass, aber auch viele andere kleine Instrumente und Klanggeräte spielt und damit Atmosphärisches erzeugt. Womit auch die Barriere zwischen Bühnen- und Publikumsraum – die Musiker sitzen vor der Bühne – überwunden wird.

Ob Pazifismus – satirische gereimte Zeilen gegen Kriegswut – oder immer wieder auch den Gegensatz zwischen Arm und Reich – Kästner, vor seinen Kinderbüchern als Lyriker berühmt und heute dafür oft kaum bekannt: Die Revue bringt’s über die Rampe. Zusammengetragen und -gestellt sowie inszeniert hat Marius Schiener.

Vielleicht am Sarkastischsten auf den Punkt bringt das zuletzt genannte Thema „Weihnachtslied, chemisch gereinigt“:

„Morgen, Kinder, wird’s nichts geben!

Nur wer hat, kriegt noch geschenkt.

Mutter schenkte euch das Leben.

Das genügt, wenn man’s bedenkt.

Einmal kommt auch eure Zeit.

Morgen ist’s noch nicht so weit…“

Aber auch im „Knigge für Unbemittelte“ ließ sich der Dichter bitterböse aus:

„Ans deutsche Volk, von Ulm bis Kiel:/ Ihr esst zu oft! Ihr esst zu viel! / Ans deutsche Volk, von Thorn bis Trier: / Ihr seid zu faul! Zu faul seid ihr! / Und wenn sie euch den Lohn entzögen! / Und wenn der Schlaf verboten wär! / Und wenn sie euch so sehr belögen, / dass sich des Reiches Balken bögen! / Seid höflich und sagt Danke sehr.“

Aber auch „an Millionäre“ dichtete Kästner eine „Ansprache“, die drastisch beginnt und als Conclusio folgende Zeilen beinhaltet:

„Ihr helft, wenn ihr halft, nicht etwa nur ihnen.

Man kann sich, auch wenn man gibt, beschenken.

Die Welt verbessern und dran verdienen –

das lohnt, drüber nachzudenken.“

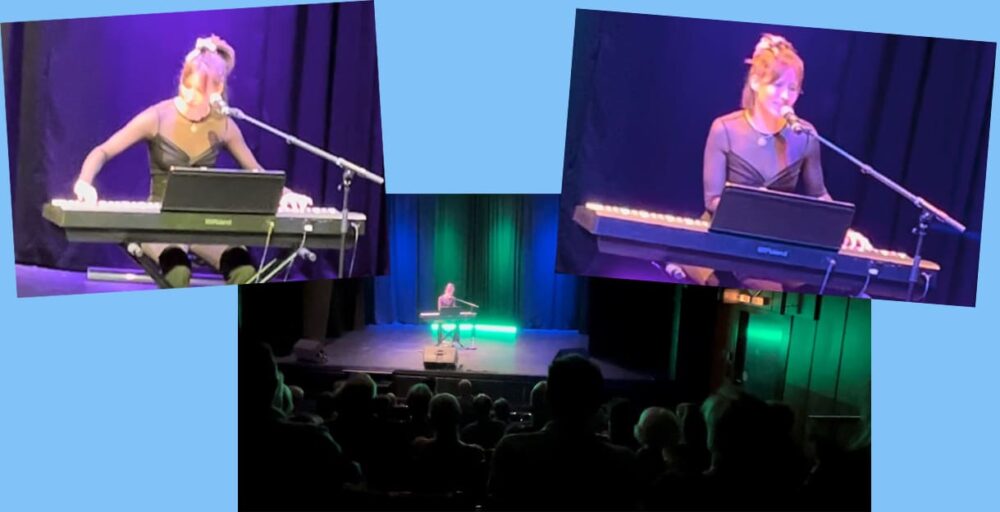

Ihre Finger rasen, fliegen, springen, tanzen über die Tasten des elektronischen Pianos. Aber nicht nur. Obwohl sitzend, tanzen zumindest die Beine, ja der ganze Körper schwingt. Im wahrsten Sinn des Wortes. Denn beschwingt und beschwingend sind die Melodien, die sie aus dem Tasteninstrument zu zaubern scheint – Boogie Woogie in erster Linie. Das ist die Spezialität der 23-jährigen Cili Marsall. Die tatsächlich so heißt, wie die Nachfrage ergab, denn irgendwie hört sich das fast nach einem Künstler:innen-Namen an.

Und obwohl sie so virtuos spielt, ist sie keine jener Musikerinnen, die von ganz klein auf schon auf den weißen und schwarzen Tasten spielte. „Ja, mit sechs Jahren hab ich zwar begonnen, aber auch wieder aufgehört und drei Mal wieder angefangen“, verrät sie Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… in der Pause ihres Konzertes im Theater Forum Schwechat im Rahmen des Satirefestifals. Für dieses programmiert die Intendantin Manuela Seidl immer wieder neben bekannten und noch zu entdeckenden Kabarettist:innen auch junge Musiker:innen. Und Cili Marsall, in einem kleinen Dorf in der Nähe von Budapest geboren und aufgewachsen, die jetzt in Wien lebt und in Linz (Anton-Bruckener-Uni) Jazz-Klavier studiert, ist so eine Entdeckung. Eine Wucht. Eine Welle geht von ihr – allein mit dem ePiano auf der Bühne aus und schwappt in den Saal. Mitreißend – auch wenn wie in Österreich üblich, dann eher nur ganz wenige Menschen im Publikum sich trauen, vom Sitz zu erheben und mitzutanzen; aber wenigstens im Sitzen ließen sich doch mehr als die drei Tänzer:innen zum Mitschwingen hinreißen.

Neben den mehrmaligen Klavier-Anfängen, begann sie dazwischen auch Klarinette zu lernen. „Ab 14 kehrte sie dann intensiv zu dem Tasteninstirument zurück, fuhr zwei Mal im Monat auch nach Wien, um bei Andreas Sobczyk Boogie-Klavier-Unterricht zu nehmen, den sie in Ungarn bei Balázs Dániel ergänzte. Wollte in der Schule eine Boogie-Woogie-Band gründen, eher ein Außenseiter:innen-Unterfangen.

Neben Boogies gab sie auch Blues-Nummern sowie – schon mit dem erwähnten Studium angedeutet – Jazz zum Besten. Klassische, weltbekannte Stücke waren da ebenso dabei wie eigene Kompositionen. Und auch Songs. In der Pandemie – so erzählt sie vor ihrem ersten gesungenen Lied – habe sie eine Sehnenscheidenentzündung gehabt, was Klavier-Üben verhinderte, und so kam der Entschluss, Singen zu erlernen.

Zwischen zwei großen Stofftüchern mit einigen aus aufgemalten Rissen rausschauenden Kugel-Augenpaaren, einem Mikrofonständer und einem kleinen Tischchen taucht er auf – Tim Becker. Zwei Stunden lang holt er hinter den Stoffbannern seine Bühnenpartner:innen hervor, meist plüschige Tiere und Figuren. Denen verleiht er seine „Bauch“-Stimme. Erstmals mit einem Soloprogramm in Österreich eröffnete er mit „Die Puppen, die ich rief“ das diesjährige Satirefestival im Theater Forum Schwechat (übrigens wenige Gehminuten von der S-Bahnstation entfernt und diese nur ¼-Stunde von Wien-Mitte erreichbar).

Gleich die erste „Puppe“ ist eine eher ungewöhnliche, ein sprechender Donut. In der Folge unterhält sich Becker auch mit einer Punk-Ratte, einem pinken Pony, einem aus dem Hut „gezauberten“ grantigen weißen Hasen, einem allerdings sehr klischeehaften Alt-Hippie und so manch anderen. Natürlich sind leichte Mundbewegungen zu merken, dennoch verleiht er rasch die Illusion, die plüschigen „Komplizen“ würden sprechen – in unterschiedlichsten Akzenten und Stimmungen, nicht selten auch böse gegen ihren Herrn und Meister. Wie gut er sein Metier beherrscht, stellt er gegen Schluss unter Beweis, als er mit einer Art zahnärztlicher Mundsperre die Lippen einige Minuten dauerhaft weit aufspreizt und ein aus Papier gefaltetes Himmel- und Hölle-Spiel sogar einen Zungenbrecher sprechen lässt.

Zwei Mal holt er im Laufe der Show auch Menschen aus dem Publikum auf die Bühne, um mit einer Puppe bzw. miteinander in den Dialog treten zu lassen – und natürlich immer die Stimme aus seinem Bauch holt. Der Dialog zwischen Mensch mit Puppen-Teilmaske und Figur funktionierte dabei besser, weil es phasenweise so wirkt, als würden wirklich die beiden miteinander reden und Becker gar nicht da sein.

Das Programm baut er ein wenig um seine eigene Lebensgeschichte auf – vom Zoo-Händler über Zauberer bis zum Bauchredner. Vieles davon echt, wenngleich natürlich (ein wenig?) künstlerisch verpackt (mehr dazu im Interview – unten verlinkt). So hatte er tatsächlich als 16-jähriger Zauberer einen Auftritt in einer TV-Talk-Show mit Arabella Kiesbauer. Weil er als junger Magier bekannter werden wollte, suchte er nach Themen von Talk-Shows, wo er sich einbringen könnte… Allerdings wurde der Trick der schwebenden Kugel am Ende dann doch nicht ausgestrahlt. Das holt er in der Live-Show nach – einer der wenigen Zaubertricks, die noch in der Show zu sehen sind.

In der Pause des Eröffnungsabends des diesjährigen Satirefestivals im Theater Forum Schwechat durfte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… den Bauchredner Tim Becker interviewen.

KiJuKU: Wieweit ist die Geschichte über die du erzählst echt?

Tim Becker: Natürlich sind ein paar Gags gebastelt, aber dass ich Einzelhändler gelernt und in einer Zoohandlung gearbeitet habe und das Tagebuch, natürlich auch ein bisschen interpretiert, aber die Story ist im Grunde genommen echt.

KiJuKU: Wie kamst du dann dazu, Bauchredner zu werden und Zauberei? Oder war das schon vorher dein Traum und deine Eltern haben gesagt, lern zuerst einmal etwas wo du davon leben kanst?

Tim Becker: So ähnlich. Ich hab als Kind immer Zaubertricks gemacht aus einem gekauften Zauberkasten. Ich hab bald Auftritte auf Hochzeitsfeiern und so gehabt, das hat sich dann immer weiter entwickelt. Dann hab ich den Beruf Einzelhandelskaufmann erlernt und nebenher immer Auftritte als Zauberer gehabt, irgendwann kam auch Bauchreden dazu.

KiJuKU: Wie kamst du auf diese Idee?

Tim Becker: Ich fand das sowieso schon immer cool. Als Kind hab ich Muppets-Show geguckt. Dann gab’s so Anleitungen, die man kaufen konnte. Dann hab ich das ausprobiert und mir nach und nach zum größten Teil selber beigebracht. Bald haben Leute angerufen und mich gebucht, aber sie wollten weniger die Zauberei, sondern mehr mich mit den Puppen sehen.

KiJuKU: Das war schon mit Puppen, die wir heute gesehen haben und noch sehen werden?

Tim Becker: Nein, das waren andere, ein Papagei und andere, die ich in einem Spielzeugladen gekauft habe. Die jetzigen sind ja eigene Anfertigungen. Irgendwann hat mir das mehr Spaß gemacht und war erfolgreicher, so hab ch den Fokus in meinen Shows verlegt. Irgendwann war’s so viel, dass ich gesagt hab, ich mach mich selbstständig.

KiJuKU: Das heißt, du hast dann im Zooladen gekündigt?

Tim Becker: Ja, das ist jetzt zehn Jahre her. Davor hab ich nur mehr halbtags dort gearbeitet, um Shows zu spielen. Aber mir hat dann ein befreundeter Zauberkünstler, der schon gut im Geschäft war und ist, gesagt: Du musst dich entscheiden – so halb und halb, das geht nicht gut, du hast Talent; Entweder du machst das jetzt richtig, oder es wird nie wirklich was. Dann hab ich’s gemacht!

KiJuKU: Du hast deine Show immer selber entwickelt – oder gemeinsam mit anderen?

Tim Becker: Die Gags denk ich mir selber aus, ab und zu schreibt ein Freund von mir noch mit. Wenn ich dann so ein Grundgerüst hab, dann geh ich zum Regisseur – Archie Clapp bei diesem Programm.

KiJuKU: Die Puppen fertigst du selber an?

Tim Becker: Nein, lass ich machen.

KiJuKU: Aber du hast die Idee, ich will so eine schräge Ratte, so einen nicht ganz so sympathischen Hasen…

Tim Becker: Genau und mit meinen Ideen geh ich erst mal zu einem Comic-Zeichner, weil man da noch besser Änderungen vornehmen kann. Ich hab ja so Bilder der Figuren im Kopf, ich kann aber nicht gut zeichnen. Diese Bilder hat der andere ja nicht. Nach meinen Änderungswünschen geht’s zum professionellen Puppenbauer.

KiJuKU: Arbeitest du mit verschiedenen oder immer denselben und sollten die nicht auch genannt werden, die Puppen sind ja weit mehr als Requisiten?

Tim Becker: Das ist momentan Dirk Heimes aus Oberhausen.

KiJuKU: Wie bist du für diese Show genau auf diese Charaktere gekommen?

Tim Becker: Das sind mein drittes Soloprogramm…

KiJuKU: … aber es sind ja vielleicht nicht immer die selben Figuren?

Tim Becker: Es ist so ein bisschen ein Best of plus was Neues. In den anderen war’s immer mehr Story drumherum, jetzt wollt ich mal ein persönlicheres machen, quasi die große Tim-Becker-Show mit meinen Gästen. Wobei ich für meine Shows immer Vorpremieren habe mit noch mehr Puppen und schau, was gut funktioniert und dann lass ich die eine oder andere weg.

KiJuKU: Wie lange spielst du dann ein Programm?

Tim Becker: Meist so zwei, drei Jahre, je nachdem wie Theater das dann buchen wollen.

KiJuKU: Spielst du manches Mal auch noch das eine oder andere der älteren Programme?

Tim Becker: Das hab ich eine Zeitlang gemacht, aber jetzt dann nicht mehr.

KiJuKU: Du sagst am Anfang, dass das zwar deine erste Show in Österreich ist, aber du schon vorher hier Auftritte hattest?

Tim Becker: Das war so im Rahmen von Mixed-Shows mit anderen Künstler:innen mit Teilen aus Programmen also zum Beispiel der Donut, der Hase und die Ratte. Die drei sind auch in jedem meiner Soloprogramme dabei. Das sind die Publikumslieblinge.

KiJuKU: Das sind sozusagen die Dauergäst:innen?

Tim Becker: Meine Signature-Acts.

KiJuKU: Wie bist du auf den Donut gekommen?

Tim Becker: Das ist eine Puppe aus Amerika, so ein Spielzeug. Das hab ich gesehen und sofort Ideen dazu: Das ist ja super, ein sprechendes Lebensmittel. Im vorigen Programm hatte ich ein Ei, das sich mit dem Donut unterhalten hat.

KiJuKU: Du sagst am Anfang, dass du sehr nervös bist. Ist das echt oder gespielt?

Tim Becker: Schon gespielt.

KiJuKU: Und der Fehler, wo du im Gespräch mit dem bösen Hasen den Witz versemmelst und dann vor lauter Lachen fast nicht mehr weiterkommst, ist das auch gespielt?

Tim Becker: Naja, wenn das so rüber kommt, ist’s ja gut.

Die Anzahl der Zwerge verwirrte zunächst einmal einige Kinder im Publikum: „Das sind ja nur vier!“, tönte es aus einigen Mündern junger Zuschauer:innen. Wenige Sekunden später stellten sie selber fest: „Nein, doch 7!“

Der „Trick“, vielmehr die Erklärung: Drei der vier Zipfelbemützten haben ein zweites Gesicht auf dem Hinterkopf, einen weiteren Namen, die ihre Eigenschaften aussagen: Hero und Flink (Lisa Ernstbrunner), Klaps und Troll (Isabella Rubel), Adonis und Purzel (Benjamin Plautz) sowie Tröpfchen (Simona Milenkova). Letztere geht immer irgendwie ab, schläft ein – oder fehlt beim Durchzählen. Letzteres vor allem, weil sie sich um die neue Gästin im Zwergenhaus kümmert – die schon wieder…

… genau, auf einen der drei bekannten, hinterhältigen Mordversuche der bösen neuen Königin hereingefallen ist… Was die Kinder übrigens der immer wieder geretteten Königstochter – die trotz der Zurufe, nicht den breiten Gürtel zu nehmen und schon gar nicht vom Apfel abzubeißen – als Dummheit auslegen.

Um übrigens nach dem Stück von der beim Ausgang stehenden Theaterintendatin Manuela Seidl aus einem Korb Schoko-Münzen entgegenzunehmen – ganz ohne Skepsis. Und das obwohl der Korb jenem ähnelt, den die Königin, die hier Marlen heißt, zu nehmen. Obendrein hatte sie an jenem Vormittag an dem Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… die Vorstellung besuchte, ein ähnliches Kleid an wie die fiese neue Frau des Königs (Kostüme: Sigrid Dreger).

Schneewittchens Vater hatte die Theaterintendantin, die – wie jedes Jahr – das Märchen umschrieb (Regie und Choreografie führte) und mit Elementen aus verschiedenen bekannten Märchen-Filmen anreicherte, Dagobert genannt. Was die Inspiration für die Schokomünzen ebenso war wir für viele Elemente im Bühnenbild (Barbara Strolz, Thomas Fischer-Seidl, Werner Ramschak & Daniel Truttmann) mit Dollar-Zeichen und Geldsäcken.

Der Darsteller einer der Zwerge, der in der Persönlichkeit des Adonis eifersüchtig auf den neuen Mann an der Seite Schneewittchens ist, spielt auch den naiv-verspielten König Dagobert (Benjamin Plautz) – mit einer wunderbar witzigen Seifenblasen-Maschine. Zwei verschiedene Figuren – abgesehen von den drei Zwergen mit „doppelter“ Persönlichkeit durch einfaches Umdrehen – spielt auch Simona Milenkova: Den einzigen ein-seitigen Zwerg (Tröpfchen) sowie die Jägerin. Die hier aber schon fast zwei Mal auf das Mädchen geschossen hätte, bevor sie’s dann doch nicht übers Herz bringt.

Nicht ganz eine Doppelrolle spielt Philipp Fichtner; zwar tritt er anfangs als belustigender Hofnarr auf, aber da war er, der Prinz Kristoff von Eisköniginnnenland, der Schneewittchen heiraten will, nur verkleidet.

Sandra Högl gibt eine wirklich durchgängig fiese neue Königin, der es neben ihrer Schönheit, die von niemandem übertroffen werden darf, vor allem um den Reichtum geht, den sie sich unter den Nagel reißen will. Sie ist so böse gezeichnet, dass sogar der Zauberspiegel – gespielt von Nadine Schimetta – gegen Ende aufgibt und abhaut.

Last but not least ist Amy Parteli zu nennen, die als Schneewittchen namens Mirabel, zwar einerseits auf die wiederholten Mordversuchs-Tricks ihrer „Stiefmutter“ hereinfällt, aber ansonsten schon eigenständiger, selbstbewusster auftritt, ja letztlich dem ein wenig schüchternen Prinzen selber den ersten Heiratsantrag macht. Parteli betätigte sich darüberhinaus – wie oft in diesem Theater – als Regie-Assistentin.

Die 1 ¼ Stunden leben neben dem flotten Spiel nicht zuletzt von der – unterschiedlichen – Musik (Leitung: Gabor Rivo, Arrangements: Christoph Burko), die sich von einem anfänglichen Rap über den aus dem Otto-Film bekannten Ohrwurmartigen „Zwerge gehen gemeinsam aufs Klo“-Song und „Help!“ von den Beatles bis zum Klassiker „Let it Snow“ (mit großen, fetten Schneeflocken aus Lichtern) am Ende spannt.

Original als Theaterstück vor mehr als 50 Jahren geschrieben, vielfach aufgeführt und mehrfach – sehr erfolgreich – verfilmt, bringt das Theater Forum Schwechat Francis Vebers „Le Contract“ als „Die Nervensäge(n)“ nun erstmals in einer weiblichen Version auf die Bühne. Obendrein darf/kann/soll/muss das Publikum – vor Beginn der Vorstellung (rund zwei Stunden, inklusive einer Pause) – entscheiden, ob es ein gutes oder böses Ende sehen will.

Zunächst kürzest zusammengefasst die Story: Zwei Hotelzimmer in Nizza nebeneinander. In einem hat sich eine Profikillerin (im Original ein Mann) einquartiert, um vom Fenster aus einen Verbrecher zu erschießen. Der soll aus dem Gefängnis ins Gerichtsgebäude gegenüber gebracht werden, um in seinem Prozess auszusagen. Davor zittern dessen Hintermänner weswegen sie ihn zum Schweigen bringen woll(t)en. Bei diesem Vorhaben wird die Auftragnehmerin andauernd durch die Zimmernachbarin, eine Fotografin, gestört. Die will sich aus unglücklicher Liebe umbringen. Ihr Mann hat sie wegen einer Psychiaterin verlassen (auch hier die Rollen geschlechtermäßig ausgetauscht).

In der Inszenierung (auch Stückfassung und Bühnenkonzept) von Marius Schiener spielt die künstlerische Leiterin des Theaters (übrigens im Netz der Wiener Linien und nur wenige Gehminuten von der S-Bahn-Station entfernt), Manuela Seidl die zuletzt Genannte, Françoise Pignon, überzeugend nervig. So, dass du als Publikum richtiggehend Mitleid mit der Killerin kriegst. Eigentlich müsstest du doch froh darüber sein, dass die potenzielle Mörderin ständig ihr Gewehr immer wieder zerlegen und verstecken muss, wenn die Zimmernachbarin anklopft und durch die Zwischentür reinkommt. Würde doch dadurch ein Menschenleben gerettet und obendrein der Kriminelle Obergauner vielleicht verraten können.

Doch die neeeervt halt wirklich. Und bald kriegst du Mitleid mit Jeanne Bertin, gespielt von Michelle Haydn. Nicht nur, weil sie wie es zunehmend scheint, ihren Job nicht erledigen können wird – wofür sie ziemlich sicher selbst von den Auftraggebern gekillt würde. Sondern vor allem, weil sie sich ständig die Geschichten über die große Liebe der Nachbarin zu ihrem noch immer angetrauten Mann Louis anhören muss. Und vor allem über die ach so dumme Kuh Constance Wolf, Psychiaterin deretwegen Louis sie verlassen hat. Oder – wie die „Nervensäge“ vermuten lässt -, die vielleicht auch nur ein willkommener Hafen für seine Ausreißversuche war.

Abgesehen davon, dass die Fotografin lediglich eine quietschbunte Polaroidkamera aus dem Profi-Kamera-Rucksack zieht, inszeniert sie ihre Suizid-Versuche sehr pseudomäßig: Aufhängen am viel zu niedrigen Griff der Kastentür: Später im Badezimmer von dem nur die Tür zu sehen ist, verursacht sie einen wasserleitungs-Bruch. Bei jeder Türöffnung spritzt es heraus – wofür unsichtbar die Regie-Assistentin Amy Parteli sorgt.

Die Psychiaterin, die später auftaucht, erweist sich auch als krasse Nervensäge, die nicht die vermeintliche Selbstmordgefährdete rettet, sondern die Killerin erst mit Medikamenten fast ins Koma schickt, um sie später mit anderen Medikamenten aufzuputschen. Auch Barbara Novotny kriegt ihre nervigen Auftritte wunderbar glaubhaft hin.

Andràs Sosko als Darsteller des (Ex-)Mannes Louis bleibt übrigens ebenso eine Nebenfigur wie der fast clowneske Polizist (Bruno Reichert), der zwischen Aufdecken der Killerin und Komplizenschaft pendelt, der die meiste Zeit im Kasten im Hotelzimmer versteckt ist. Wenngleich auch „nur“ eine Nebenfigur, sorgen die Auftritte des Hotelboy (Aleksander Fahrner) immer wieder für Situationskomik.

„Die Nervensäge(n)“ ist vielleicht – trotz Pause – ein wenig zu lange geraten, um auch die Energie und den skurrilen Humor über die ganze Zeit zu halten.

A propos „Female Version“: Das Theater Forum, das im Frühjahr den Kultfilm „Muttertag“ wieder auf die Bühne (zurück)brachte, kündigte – wie hier schon damals zu lesen war – an: „Wir schreiben eine Fortsetzung – Vatertag – die Frauen schlagen zurück. Realsatire: Was die Männer können, können die Frauen schon lange und wenn sich der Opa auf den Willi setzt, macht die Oma ihn mit ihren Gesangskünsten fertig. Eine Antwort auf Muttertag, nur über 30 Jahre später! Alles hat sich geändert, die Emanzipation hat Einzug gehalten, es wird gegendert, was das Zeug hält, aber haben wir uns tatsächlich weiterentwickelt?“ Premiere: 4. Mai 2024.

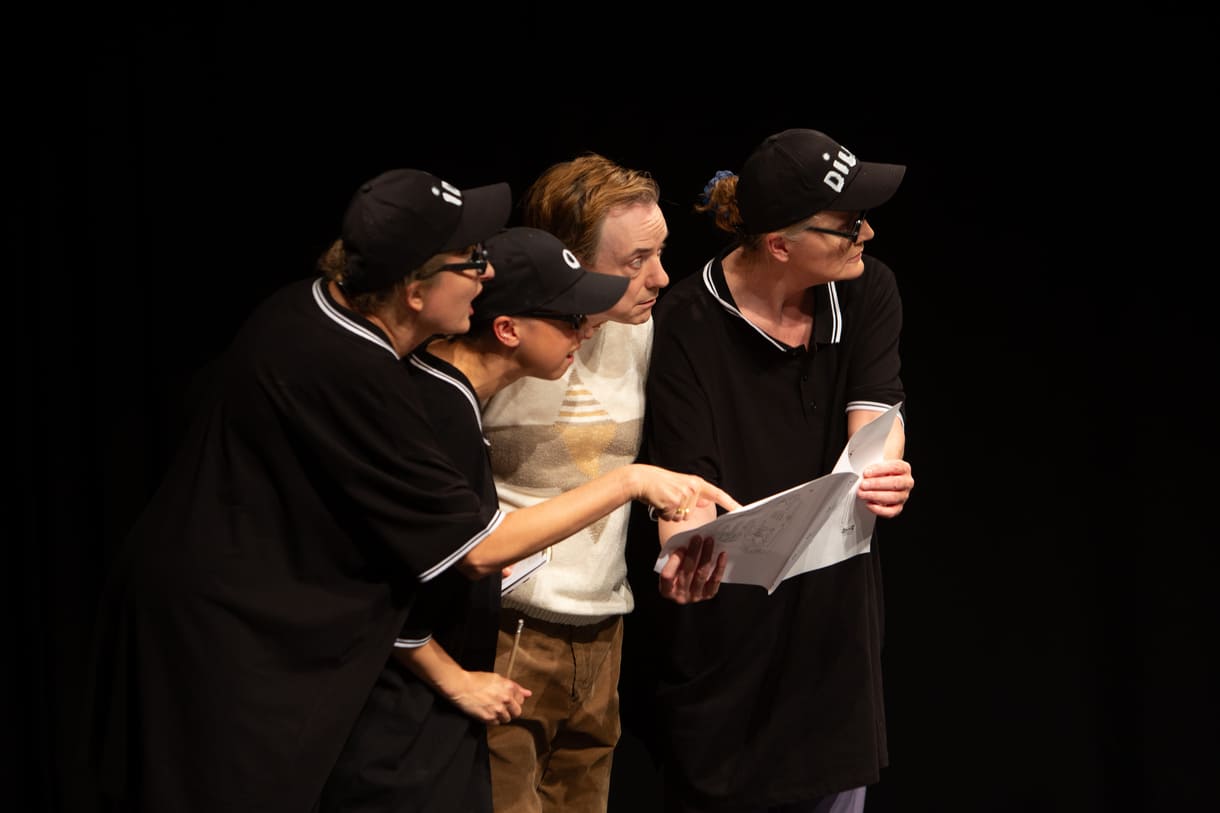

Noch läuft allabendlich im Theater Forum Schwechat das Satirefestival mit vielen bekannten Stars aus der heimischen Kabarett-Szene. Unter tags probt ein Schauspiel-Quartett – mit Regisseurin und einer Mitarbeiterin – am nächsten Stück, einer Eigenproduktion. Dafür gräbt – meist Manuela Seidl, die künstlerische Leiterin des wenige Gehminuten von der Schnellbahnstation entfernten Theaters selbst – oft ziemlich unbekannte, oft zuvor nur selten bis gar nie gespielte Stücktexte aus. „Paulas Kampf“, geschrieben von Isa Hochgerner. Hier wird der Stücktitel um den Zusatz „das falsche Bild“ erweitert.

Das Stück hat am 8. März, dem internationalen Frauentag, Premiere. Beim Lokalaugenschein von Kinder I Jugend I Kultur I und mehr… steht ein sogenannter Durchlauf auf dem Probenplan. Es werden also nicht einzelne Szenen geprobt, gestoppt, da oder dort was verändert, sondern das Stück grob durchgespielt – noch nicht in den vorgesehenen Kostümen. Auch die geplanten Projektionen werden erst angefertigt und eingespielte Sounds sind erst noch eine Annäherung. „Ich will heute den Bogen sehen, den Rhythmus eures Spiels spüren“, ist die Anforderung von Regisseurin Rita Dummer.

Die ersten beiden Wörter des Titels und obendrein die Frakturschrift auf den Plakaten stellt gedankliche Verbindungen her. Und ja, diese Paula hieß eigentlich Hitler. Sie war die Schwester des Faschistenführers der mit seiner Partei die Menschheit in den zweiten Weltkrieg gestürzt hat. Und weil der nach außen keine Familie zeigen wollte, musste die Schwester einen anderen Namen annehmen: Wolf im Stück, laut Wikipedia mit einem zweiten f hinten dran. Und er hatte auch noch eine Großcousine – Aloisia Veit. Wegen angeblich diagnostizierter Schizophrenie wurde sie eines der vielen Mordopfer durch ärztlichen Bescheid (Euthanasie), getötet in der Gaskammer von Hartheim, beschlossen von Dr. Erwin Jekelius, dem Leiter der vormaligen Jugendfürsorgeanstalt Spiegelgrund auf der Baumgartner Höhe, die in der Nazizeit zur Tötungsanstalt für kranke, behinderte und „nicht erziehbare“ Kinder wurde – mit rund 800 Opfern. Die Fakten im Stück entsprechen den echten Tatsachen, lediglich Details – wie dass sich Paula und Erwin Am Spiegelgrund kennen gelernt hätten, weil sie die Großcousine retten hätte wollen – ist von der Stückautorin erfunden.

Intendantin Seidl, die selbst meist mitspielt, schlüpft in die Rolle der Paula. Die hackt in die alte unkaputtbare Schreibmaschine. Eine Art Rehabilitation für ihren Bruder, der doch jetzt nach dem Krieg von allen so verteufelt wird, will sie als Buch verfassen. Und gleitet dabei immer wieder in Traumbilder ab – aus ihrer Kindheit, aus dem späteren Leben. Stets hat die Mutter den „Dolferl“ bevorzugt, sie zählte weniger bis nichts. Der Bruder hat sogar ihre Verlobung verhindert. Der Möchte-gern-Bräutigam: Genau jener Dr. Jekelius (aalglatt und gefühlskalt gespielt von Felix Krasser). Von dem sie übrigens rückblickend davon ausgeht, dass der sich für sie nur wegen ihres Bruders interessiert habe. Paula ist zwar wütend auf den Bruder, weil er ihr privates Leben zerstört hat, aber im Prinzip will sie ihn mit ihrem Buchprojekt ja sozusagen rehabilitieren, auf einen Sockel heben

Eine zentrale Rolle nimmt die ermordete Groß-Cousine Aloisia ein. Immer wieder taucht sie in den Erinnerungen Paulas auf. Iris Maria Stromberger verleiht ihr eine Gratwanderung zwischen Leben und Geist – und in Wirklichkeit die einzige Gegenfigur zum mörderischen Wahnsinn. Und sie spielt zwar diese eine konkrete ermordete Person lässt aber immer wieder mit anklingen, dass sie eben „nur“ eine von vielen war.

Als vierte im schauspielerischen Bunde agiert Benita Martins, zunächst als Verleger von Paulas Buch samt Diskussionen, ob nicht auch der Besuch bei den Olympischen propaganda-Spielen 1936 in Berlin ein Kapitel sein sollte oder eben auch die Verlobung. Im weiteren Verlauf schlüpft Martins in verschiedenen Schattenfiguren – vor allem Aloisias Halluzinationen. Und symbolisiert damit immer wieder auch die sogenannten Schatten der Vergangenheit.

Nach eineinhalb Stunden mit teils sehr heftigen, atemstockenden Momenten, ist die Regisseurin überrascht: „Das ist eine sehr deutliche Steigerung gegenüber gestern. Und sogar um zehn Minuten kürzer.“

Der Durchlauf-Versuch am Tag davor sei aber auch der erste seit langem gewesen, wo wieder alle gleichzeitig dabei sein konnten, erklären die vier Schauspieler:innen, die sich selbst durch mehrmals auftauchende heftige Geräusche technischer Geräte nicht stören hatten lassen, dem journalistischen Gast die merkliche Steigerung. Und somit deutet alles darauf hin, dass es in eineinhalb Wochen eine gelungene Premiere sein wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen