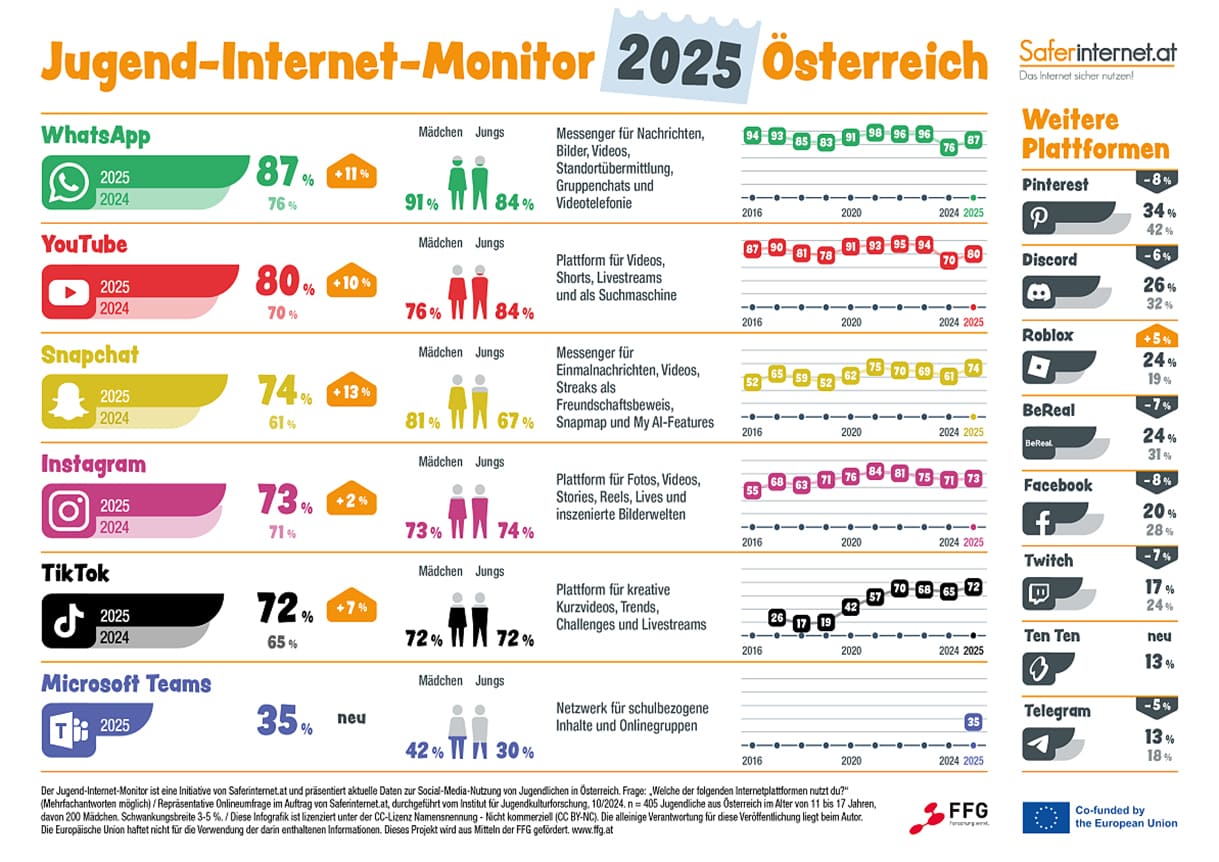

WhatsApp vor YouTube und Snapchat. Instagram nur auf Platz 4, nach „Silber“ im Vorjahr und das knapp vor TikTok. Dies ist das Ergebnis des aktuellen Internet-Monitors unter Jugendlichen in Österreich. Zum zehnten Mal wurde im Vorfeld des internationalen Safer-Internet-Days das Nutzungsverhalten von 11- bis 17-Jährigen erhoben.

Fast neun von zehn (87 Prozent) der befragten 405 Jugendlichen (Institut für Jugendkulturforschung mit Unterstützung der EU und der Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft) nutzten WhatsApp; wobei anzumerken ist, dass viele schulische Angelegenheiten kommunikativ über dieses „Werkzeug“ abgewickelt werden. Damit ist WhatsApp übrigens Seriensieger – seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2016, wobei 2021 nahezu alle – 98% der Befragten – dieses Tool nutzten.

Knapp mehr als acht von zehn (82%) nutzen WA täglich, das damit von SnapChat überholt wird (insgesamt 74%, aber täglich 89%). Gesamtplatz 2 erreicht YouTube (80%, davon 47% täglich); Instagram (gesamt 73%, davon 78% täglich); TikTok (knapp ¾ – 72 Prozent, davon 87% täglich). Im Vergleich zum Vorjahr haben alle Plattformen einen Zuwachs verzeichnet. Neu im Ranking ist die Plattform Microsoft Teams, die von 35 Prozent der Jugendlichen genutzt wird und es damit auf Platz sechs schafft – oft auch im schulischen Zusammenhang genutzt.

„Bei WhatsApp ist eine Angleichung der Funktionen an die Konkurrenz zu beobachten“, erklärt Barbara Buchegger, pädagogische Leiterin von Saferinternet.at. „Dieser Trend ist auch bei vielen anderen sozialen Netzwerken erkennbar. Die Möglichkeit, Bilder zum einmaligen Betrachten zu versenden sowie neue Kommunikationsmöglichkeiten über Kanäle und Communitys dürften die Beliebtheit von WhatsApp wieder gesteigert haben.“

An zweiter Stelle im Ranking steht die Videoplattform YouTube, die acht von zehn Jugendlichen nutzen. Während Snapchat (89% täglich), TikTok (87% täglich) und Instagram (78% täglich) von einer großen Anzahl der Befragten täglich verwendet wird, gibt nur knapp die Hälfte der Jugendlichen (47%) an, das auch bei YouTube zu tun. „Die im Vergleich geringe Nutzungsintensität lässt sich möglicherweise durch den starken Konsum anderer videozentrierter Plattformen wie TikTok und mittlerweile auch Instagram erklären“, so Buchegger.

In der Eigenwahrnehmung der Jugendlichen gibt es Unterschiede betreffend der Nutzungsintensität zwischen Snapchat, Instagram und TikTok: 65 Prozent geben an, viel oder sehr viel Zeit auf Snapchat und TikTok zu verbringen, während es bei Instagram nur knapp über die Hälfte der Befragten (53%) sind. Auch bei YouTube sind etwas mehr als die Hälfte (54%) der Jugendlichen der Meinung, viel oder sehr viel Zeit dort zu verbringen.

Verluste hinnehmen musste heuer die Instant-Foto-App BeReal: Wurde sie im Vorjahr von knapp einem Drittel der Befragten genutzt, verliert sie 2025 sieben Prozentpunkte (Nutzung insgesamt: 24 %). Auch die aus dem Gaming-Bereich stammende Plattform Discord, 2024 ebenfalls von einem Drittel der österreichischen Jugendlichen genutzt, verzeichnet einen Rückgang um sechs Prozentpunkte (Nutzung insgesamt: 26%). Die Spieleplattform Roblox hingegen konnte im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozentpunkte zulegen (Nutzung insgesamt: 24%). Neu im Ranking ist die „Walkie-Talkie-App“ TenTen, die bereits von 13 Prozent der Befragten genutzt wird. Aus den Top 6 verdrängt wurde mit einem Minus von acht Prozentpunkten die digitale Pinnwand Pinterest (Nutzung insgesamt: 34%), die aber mit nur einem Prozentpunkt Abstand dicht auf den Neuzugang Microsoft Teams folgt.

Bei der Befragung zum Thema Chatbots zeigte sich, dass drei Viertel der befragten Jugendlichen (75%) bereits mindestens einmal KI-Chatbots wie ChatGPT genutzt haben. Mit einer Nutzungsrate von 78 % liegen die männlichen Jugendlichen hier um sechs Prozentpunkte vor den weiblichen (72%). Große Unterschiede in der Nutzung von KI-Chatbots gibt es zwischen der Altersgruppe der 11- bis 14-Jährigen (67%) und jener der 15- bis 17-Jährigen (84%).

Am häufigsten wird ChatGPT direkt auf der Plattform OpenAI genutzt (92%), gefolgt vom Snapchat-Chatbot MyAI (45%). Nur zwölf Prozent der Befragten nutzen den KI-Chatbot von Microsoft über die Suchmaschine Bing. Geschlechterspezifische Unterschiede zeigen sich vor allem beim Chatbot MyAI, der von mehr Mädchen (50%) als Jungs (41%) genutzt wird.

Saferinternet.at unterstützt Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrende beim sicheren, kompetenten und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Auf der Website – Link am Ende des Beitrages – gibt es aktuelle Informationen und praktische Tipps zu Themen wie soziale Netzwerke, Cybermobbing, Sexualität & Internet, Datenschutz, Urheberrechte, Internet-Betrug, Medienerziehung etc. Zusätzlich bietet die Initiative (österreichische Informationsstelle im entsprechenden Netzwerk der EU) maßgeschneiderte Workshops in Schulen oder bei Elternabenden sowie kostenlose Ratgeber, Broschüren und vieles mehr an.

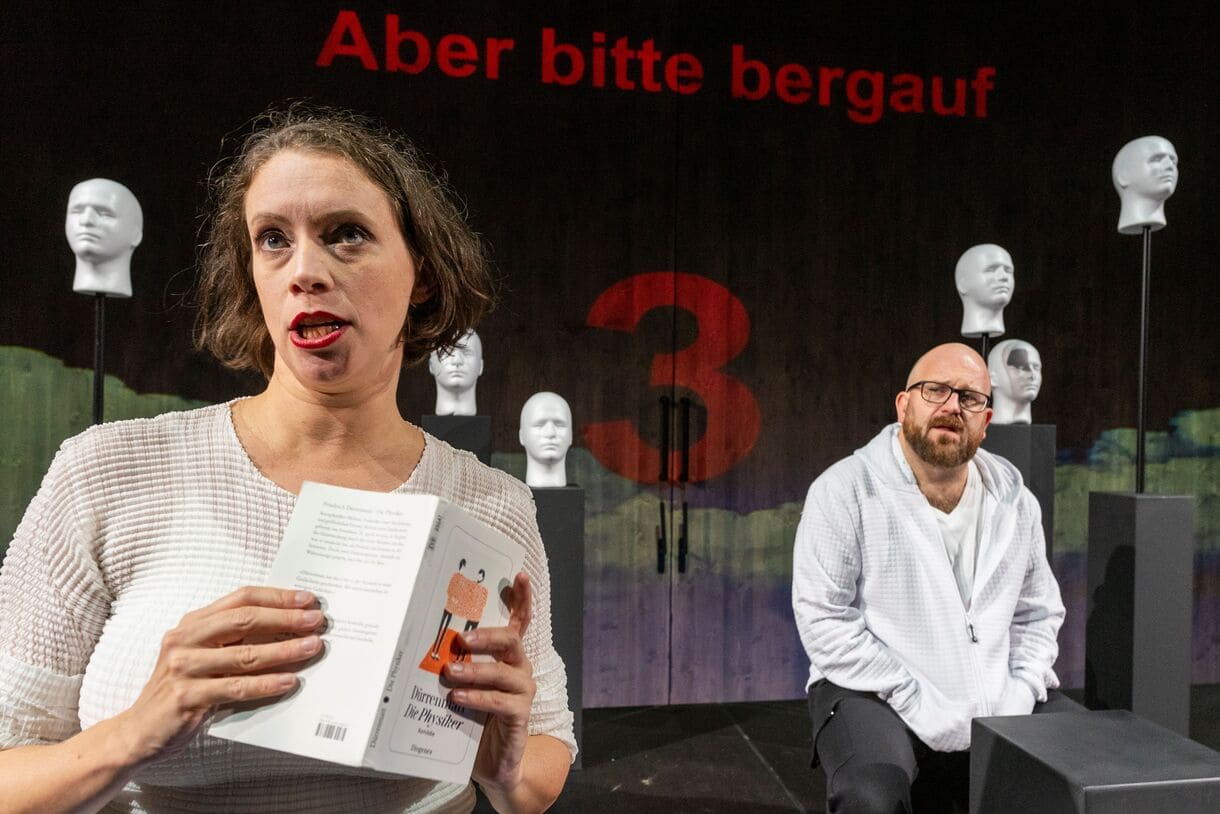

23 weiße, neutrale Köpfe wie sie aus Schaufenstern oder von Modepuppen bekannt sind, „bevölkern“ die Bühne auf Podesten auf mehreren Ebenen der Bühne (Bühnen- und Kostümbild: Alexandra Pitz) im Zirkus des Wissens auf dem Gelände der JKU, der Johannes-Kepler-Universität am Rande von Linz. Dahinter eingeblendet der Titel des aktuell dort laufenden Stückes „Höhere Wesen befehlen: KI!“ Dieses hatte Mitte November (2024) Premiere.

Zwischen diesen Köpfen platzieren sich die beiden Schauspieler:innen auf Podesten als ihren wissenschaftlichen Arbeitsplätzen und beginnen wie wild mit ihren Fingern auf imaginäre Tastaturen zu tippen, hacken, hämmern.

Dazu kehren sie im Laufe der Stunde immer wieder zurück, nachdem sie sich erhoben haben, zwischen den Köpfen wandern, tanzen, rappen, Weisheiten zitieren bzw. aus Büchern – scheinbar – lesen. Alles dreht sich – nona, wozu sonst der Titel, sehr, vielleicht ein bisschen zu dicht, rund um KI, wobei gegen Ende vor allem der zweite Buchstabe hinterfragt wird. Künstlich wohl, im Sinne von Menschen geschaffen sicher, aber Intelligenz?

Wird da nicht wieder – wie so oft im Laufe der Menschheitsgeschichte – etwas überhöht, auf zu hohe Podeste gestellt, fast angebetet? Und damit die Verantwortung ab- oder mindestes weggeschoben.

Alles was KI kann, schöpfe sie ja nur aus schon vorhandenen Daten und Materialien wird mehrfach in dieser und anderer Form erklärt, postuliert, ja fast schon beschworen. Kreativ sein könne nur der Mensch. Und der Text für dieses Stück – von Gerhard Willert, der auch Regie führte – sei „einhundertprozentig frei von sogenannter Künstlicher Intelligenz“. Ja selbst ein hochqualitatives Übersetzungsprogramm habe es nicht geschafft die wortspielerischen poetischen Passagen des Textes, einige davon im oberösterreichischen Dialekt, in brauchbares Englisch zu übertragen.

Eingebaut ins Stück sind Hinweise auf manche Autor:innen, etwa Dürrenmatt und seine „Physiker“, wenn es um die Verantwortung von Wissenschafter:innen für ihre Forschungen und Erkenntnisse geht. Oder von – und das sehr spannend – dem viel zu wenig bekannten Alexander Grothendieck. An sich wissenschaftlicher, hochdekorierter, Mathematiker, hat er sich vor mehr als einem halben Jahrhundert ungefähr zeitgleich mit dem Club of Rome („Grenzen des Wachstums“, 1972) sehr kritisch mit dem Umgang der Menschheit mit der Erde auseinandergesetzt. Ohne dies so zu formulieren was die Fridays For Future-Bewegung mit „es gibt keinen Planeten B“ auf den Punkt brachte, hat er genau damit argumentiert, dass in vielen Bereichen nicht experimentiert werden dürfe, weil diese Versuche eben nicht wiederholt werden könnten, wenn die Lebensgrundlagen des Planeten vernichtet werden.

„Wir sind in einer Situation, in der uns die Methoden der experimentellen Wissenschaften in der Praxis nicht weiterhelfen. Es gibt nämlich nur einen Planeten Erde, und die Krisensituation, in der wir jetzt sind, findet in der Geschichte der Evolution nur ein einziges Mal statt. Wir haben es also hier nicht mit einem Experiment zu tun, das wir nach Belieben wiederholen könnten, um anschließend unsere operationellen Modi zu optimieren.“

Aus dessen Werk zitieren sie mehr – mit einem Fake-Schmäh. Nach der sogenannten Voltaire-Methode – Finger zwischen Buchseiten und genau das lesen -, schlagen sie aber schon zuvor festgelegte Seiten auf, oder zitieren auswendig gelernten Text, ist ihr auf die Bühne geworfenes Grothendieck-Buch doch im französischen Original 😉

Mehrmals verwandelt sich die Bühne licht- und stimmungsmäßig in eine Art Disco, das Duo tanzt ab zu einem Vierzeile: „Und dann tanzten sie wie Glühwürmchen in der Nacht / Doch Glühwürmchen gibt es nicht mehr /Wer hat sie eigentlich umgebracht? / Und bringt sie was wieder her?“ Und kommt scheinbar erst viel später drauf, dass mit diesem Song das menschengemachte Artensterben angesprochen wird.

Zurück zu den begrenzten Ressourcen: Neben dem Absaugen aller Daten und deren Verwertung, was doch recht oft thematisiert wird, werde noch kaum bis nicht in Betracht gezogen, dass die KI-Entwicklungen und Anwendungen so viel Energie benötigen, dass der Ressourcenverbrauch ins Unermessliche steige. Weswegen die Großunternehmer im Silicon Valley sich auch Energie-Quellen unter den Nagel reißen würden.

In Abwandlung des alten römischen Cato-Spruchs, dass das feindliche Karthago zerstört werden müsse (was Falter-Herausgeber Armin Thurnher rund zwei Jahrzehnte lang zur Abwandlung seiner wöchentlichen Kolumne mit einem Satz gegen die heimischen Printmedien-Konzentration inspiriert hatte) wirft Fadi Dorninger, seitlich neben der Bühne agierender Ton- und Licht-Master, mehrmals ein: Silicon Valley muss zerstört werden.

„Wir sind der Stoff, aus dem die Pixel sind“, wirft Barbara Novotny in den Bühnenraum. „Stop. Moment. Was soll das heißen: Wir sind der Stoff, aus dem die Pixel sind?“, fragt ihr Bühnenkollege Peter Pertusini.

„Ich war im Theater. Hab „Der Sturm“ von Shakespeare gesehen. Da sagt der alte Zauberer: „Wir sind der Stoff, aus dem die Träume sind… Und da hat hat es bei mir plötzlich klick gemacht und ich hab mir gedacht: genau. Nicht die Träume sind das Problem. Wir sind das Problem. Nicht die Algorithmen… Nicht die KI ist das Problem. Wir sind das Problem…“

… „Wenn ich ein Werkzeug als Lösung betrachte, wird das Werkzeug zu Gott. Damit bin ich fein raus und verantwortlich bin ich für nichts mehr. Wenn ich aber für nichts mehr verantwortlich bin: wer bin ich dann noch?“

Und noch ein schönes Zitat aus dem Stück für das die Quelle im Dunklen bleibt: „Jeder dreht so gut er kann / Seine Träume in Realitäten um. / Vor Wahrheiten ist der Mensch aus Eis; / Feuer fängt er für Lügen.“

Hannes Werthner, früherer Professor für Informatik an der Technischen Universität Wien (2016 bis 2019 Dekan an der Fakultät für Informatik) sagte kürzlich in einem Interview mit Daniel Pilz auf zakckack.at: „Wir – und nicht Konzerne und Technologien – sollten bestimmen, wie die Welt um uns aussieht und gestaltet werden sollte. Der Mensch hat die Freiheit und Verantwortung zu entscheiden. Diese Verantwortung nimmt ihm auch niemand ab… Außerdem ist der Digitale Humanismus nicht gegen die Natur gerichtet. Es geht dabei um Nachhaltigkeit. Ein Aspekt ist ein kritischer Blick auf den Ressourcenverbrauch von modernen Technologien. Insofern ist der Digitale Humanismus ein Rahmenwerk um das Verhältnis zwischen Mensch, Gesellschaft, Natur und Technologie zu verstehen, sich einzumischen und dieses Verhältnis unseren Werten entsprechend zu gestalten… Ich will aber Soziale Medien nicht verteufeln. Diese bieten auch die Chance, sich an der Demokratie zu beteiligen, beispielsweise durch Bürgerinitiativen. Es geht darum, wie Technologien, wie Soziale Medien gestaltet sind und wer über diese Gestaltung bestimmt…“

Wo ist sie da hineingeraten? Die junge Frau betritt den Bühnenraum – kleiner roter Teppich, zwei durchsichtige Kunststoff-Sessel, drei weiße Stellwände. Auf einer hängte eine Überwachungskamera. Zuvor blubbernde Geräusche, als würde Gewaltiges in einem zähflüssigen Sumpf verschlungen werden – die übrigens später immer wieder erklingen. Sie stellt sich bald als Lotte vor und vermittelt – zunächst mehr zwischen den Zeilen -, dass sie von ihrem gewohnten Umfeld weggelaufen wäre und einen neuen Platz für sich sucht.

Tut sie auch. Sie befindet sich aber nicht, wie vermuten lässt, im Wartezimmer einer Psychotherapie, sondern in „Wahlheim“, wo sie Praktikant:innen suchen – wie Professor Wilhelm, der bald zwischen Schnürlvorhängen auftaucht, erklärt. Der ist wie aus dem Klischee-Bilderbuch eines verwirrten Wissenschafters, der’s mit dem Kommunizieren mit Menschen nicht so wirklich groß hat.

Natürlich weiß das Publikum mehr, ist es doch bewusst zu „KIM“, einem Stück über künstliche Intelligenz (geschreiben von Flo Staffelmayr; Regie: Birgit Oswald), ins THEO, den Theaterort Perchtoldsdorf (bei Wien-Liesing) gekommen. Nein, der Professor ist nicht diese KI in Menschengestalt. Er ist nur der Leiter des Versuchs. Neue Roboter – sehr wohl in Menschengestalt – sollen trainiert werden für den Assistenz-Einsatz vor allem im Pflegebereich. Und dazu heuern sie Menschen an, um von diesen das Erkennen von Emotionen zu erlernen. Aber auch auf diese Gefühle möglichst angemessen zu reagieren…

Und so schiebt der Prof einen Büro-Dreh- und Rollsessel mit einer jungen Frau auf die Bühne. In sich zusammengesunken scheint sie zu schlafen. Eine Handbewegung vor ihren Augen – und sie „erwacht“. Spricht und bewegt sich maschinen-ähnlich. Aber: Sie lernt ur-schnell, kann sie doch in Sekunden-Bruchteilen das ganze Internet durchforsten, wenn Lotte ihr von ihrer Lektüre „Die Leiden des jungen Werthers“ von Johann Wolfgang Goethe erzählt, lädt sie ihre Festplatte mit Infos dazu auf und verkündet anderntags stolz, sich sämtliche Goethe-Werke reingezogen zu haben.

Außerdem hört KIM einfach zu – egal was Lotte zu erzählen hat. Obendrein noch, ohne das Gehörte zu beurteilen. Erkennt immer präziser die Gefühle der menschlichen Trainerin, kann darauf immer besser reagieren. Wird für Lotte zu DER Bezugspartnerin, über die sie einerseits Macht hat – etwas, das klassisch patriarchal ist, wie Miro Gavran in seinem Stück „Die Puppe“ herr-lich demaskiert (Links dazu am Ende des Beitrages) – und andererseits sich von ihr wahr- und angenommen fühlt, bis sie sich schließlich in sie verliebt…

Klingt in der vorab- Stück-Beschreibung vielleicht unglaublich – eine junge Frau verliebt sich in eine Maschine; Hääääh, wirklich jetzt??? Doch das Schauspiel von Inés Cihal als diese Roboterin – Kim, weil das ein Name ist, der nicht nur KI für künstliche Intelligenz beinhaltet, sondern auch in vielen Kulturen und Sprachen echt existiert – und von Isabella Kubicek als Lotte mit ihrer schrittweisen Annäherung bis zum Nahekommen hinter den Stellwänden machen diese emotionale unglaubliche Entwicklung sehr glaubhaft nachvollziehbar. Und damit auch mit den emotionalen Brüchen am Ende. Victor Kautsch als der eingangs beschriebene Leiter des Experiments ist von seinem Typ her schon eine Idealbesetzung für solch eine Figur.

Mehr als irritierend ist die Nebenbemerkung, die Lotte in den Mund gelegt wird, dass sie sich vor ihrer Ankunft in Wahlheim nicht zuletzt deswegen so einsam und alleingelassen fühlt, weil ihr bester Freund sich das Leben genommen hat. So hingeworfen in einem Stück für Jugendliche? Und auch von der Dramaturgie her gar nicht wirklich erforderlich. Ihre ausführlicheren Schilderungen, dass er sich emotional von ihr distanziert hat, hätten für die Logik der Psyche Lottes und ihres Weggangs aus dem alten Heimatort vollauf gereicht.

Ein Interview mit „Kim“-Darstellerin Inés Cihal folgt späääter hier.

Die Göttinnen – in langen weißen Kleidern, Aphrodite (Julia Gassner, die später zur Helena wird), Athene (Andrea Mačić) und Hera (Gabriele Weber, auch Co-Regie) – stehen beisammen, kleine Kelchlein in die Höhe gereckt. Sie warten aufs Anstoßen. Knapp daneben ein junger Mann mit metallen wirkendem Oberkörper-Panzer (Romanelli Alessio). Ein paar Treppen darunter ein langer schwarzer Laufsteg.

Gegenüber hängen zwei senkrechte Projektionsflächen mit eingeblendeten Statuen. Dazwischen – noch im Hintergrund – ein Mann im Rollstuhl, der später hin und wieder weiter nach vorne fährt und mit blinkendem Techno-Tablett agiert (Marcell Vala). Auf seiner Seite kommt wütend eine Frau hervor: Was die Göttinnen gegenüber feiern wollen, ist die Hochzeit von Thetis und Peleus. Und sie, Göttin Eris (Anna Fellner, später tritt sie immer wieder als Mundschenkin auf), ist als einzige nicht eingeladen. (Hat da das Märchen Dornröschen mit der 13. Fee die Inspiration her?)

So, da habt ihr einen goldenen Apfel! Den rollt Eris über den Laufsteg. Na also, gar nicht so böse! Oder vielleicht doch? Auf dem Apfel klebt, dass er der Schönsten gehören möge. Also Streit des Göttinnen-Trios. Und wer soll – und wonach – urteilen? Genau, der junge Mann, genannt Paris…

Soweit die Ausgangs-Szene von „Kassandras Geheimnis“, einer inklusiven Produktion von und im Theater Delphin (Wien-Leopoldstadt; 2. Bezirk). Die Theatergruppe hat diesen antiken griechischen Stoff um die Entstehung des zehn Jahre dauernden Kriegs zwischen Griechen und Trojanern um so manch eigene sehr fantasievolle Geschichten zu erweitern.

Zunächst zurück zur mythologischen Story: Paris entschied sich weder für die von Athene im Gegenzug angebotene Weisheit, noch die Macht, die Hera ihm als Bestechung in Aussicht stellte, sondern für Aphrodites Versprechen, die Liebe der schönsten (irdischen) Frau der Welt. Doch blöd, dass diese Helena schon mit dem griechischen König Menelaos verheiratet war. Und Paris ein Trojaner. Und so – zumindest der mythologischen Legende nach – kam’s zur Belagerung Trojas, natürlich Unmengen von Toten, Verletzten, Leid und was sonst noch alles zu Kriegen dazugehört.

Eine große tragische Person in dieser bekannten Geschichte: Kassandra (Iris Zeitlinger), die später zur sprichwörtlichen Figur wurde. Sie hatte zwar die Gabe, vieles vorauszusehen, aber als Rache von Gott Apollon dafür, dass sie sich von ihm nicht verführen ließ, sollte niemand ihren Weissagungen glauben…

Diese weithin bekannte Geschichte / Legende mischten die Schauspieler:innen des Inklusiven Theaters Delphin mit einer eigenen Fantasie /Utopie. Das Universum ist weitgehend kriegsfrei, nur da in irgendeiner Ecke des Alls, auf der Erde herrschen noch bewaffnete Auseinandersetzungen, stellt der Chef der Galaxie Starfisch fest. Mittels Künstlicher Intelligenz regiert Zeurelius (der schon oben genannte Marcell Vala). Um auch dort für Frieden zu sorgen, schickt er Möskin Odur (Judith Czerny) aus der Spezialeinheit von Melva auf die Erde.

Auch wenn aktuelle Kriege vielleicht oder wohl mitgemeint sein könnten, landet die Spezialperson inmitten des Trojanischen Krieges, versucht sich Vertrauen zu erwerben – vor allem beider Kurtisane Neaira (Hanna Schnitt), die halt alle und jeden gut „kennt“ und kommuniziert in unbeobachteten Momenten hin und wieder mit dem Chef via Leucht-Smart-Armband…

Gleichzeitig trachtet Kassandra auf einem anderen Weg den Krieg zu beenden – durch Sieg mittels einer Achilla, einer künstlichen Person, die sie aus einer Leiche mittels Zaubertinkturen zum Leben erwecken will. Wobei das Zusammenspiel mit Sklave Werwolf Fenris (Bianca Brucker) recht humorvoll, fast kabarettistisch angelegt ist und immer wieder für Lacher im Publikum sorgt, das in dem kleinen Theater in Wien-Leopoldstadt (2. Bezirk) links und rechts des Laufstegs sitzt.

Für mindestens ebenso viele Schmunzler bis Lacher sorgt das berühmte Trojanische Pferd, das hier auf einem Einkaufswagerl mit Holz, Drahtgitter und einem Kunststoff-Ross-Kopf in die Szenerie gefahren wird. Und sich zeitweise sozusagen als Figuren-Konkurrenz der aufrecht an einem Seil baumelnden Achilla gegenübersieht.

Möskin Odur entledigt sich letztlich der Verbindung zu Zeurelius und damit der totalen Kontrolle durch die KI – und großer Jubel für alle Mitwirkenden (Co-Regie, Bühnenbild, Visuals, Technik: Georg Wagner) nach knapp 1¼ Stunden.

Follow@kiJuKUheinz

Befinden wir uns in einer Wohnung? Georg kocht gerade Schwammerl-Erdäpfel-Gulasch. Oder doch eher in einem Labor? Viele kleine Pilzkulturen in mehreren Behältern auf einem Regal im Hintergrund, dazu Blumentöpfe, die auch eher nach Zuchtpflanzen wirken, Metallfolien, Wannen, Kübel, verschiedenfärbige Lichter, mehrere Monitore. Gut, die spielen nur – nach Sprachbefehl – Nachrichten ab; von einer KI-geführten Landwirtschaft, von einem bevorstehenden Prozess gegen einen Autofahrer, der eine Klima-Kleberin totgefahren hat, von geklonten Menschen in China…

Miranda kommt abgespannt von der Arbeit nach Hause. Schiebt den vorbereiteten Teller weg, klappt den Laptop auf, um nur noch schnell eine eMail schreiben zu müssen, und bittet ihren Lebenspartner genervt, diese grauslichen Nachrichten abzudrehen. Sie hatte ohnehin einen stressigen Tag, arge Verhandlung als Staatsanwältin und dann wurde ihr noch ausgerechnet der oben genannte Prozess entzogen, um ihn eher einem alten männlichen Staatsanwalt zu überantworten…

Dies ist das Ausgangsszene für „D.A.R.K. – Das All im Reiskocher“. Dies ist ein schräges, satirisches Stück rund um Klimakrise, Künstliche Intelligenz und mögliche dystopische Zukunftsszenarien der Welt, viel mehr der möglichen Vernichtung der Menschheit. Gespielt wird es nun – bis 13. Februar 2024 – im Zirkus des Wissens in Linz. Auf dem Gelände der JKU (Johannes Kepler Universität) spielt sich in diesem umgebauten ehemaligen Stadel ein Mix aus Kunst und Wissenschaft ab, meist in theatraler Form.

Georg (Max J. Modl) nennt irgendwann am Beginn als aktuelles Datum 24. August 2026. Dabei bleibt es im Lauf des Stückes nicht – wir hören als weitest in der Zukunft liegendes Datum das Jahr 2120. Was Miranda (Julia Frisch) schon ziemlich anzweifelt, ist sie doch 1995 geboren, wäre dann also 125 Jahre alt/jung (?). Und wir hören Stimmen aus dem Reiskocher. Aber nicht dieser spricht, sondern „Das All“, das sich zweitweise dort niedergelassen hat, aber auch schon mal aus Mirandas Tasche, dem Kühlschrank oder wo auch immer her ihre Sprüche loslässt (Eszter Hollosi – live in jeder Aufführung und nicht voraufgenommen eingespielt).

Achja, Georg ist Forscher an Pilzkulturen (die höchst interessante, liebevoll bis ins kleinste Detail gestaltete Ausstattung stammt von Nora Scheidl). Am Tag mit dem das Geschehen beginnt, hat er eine spezielle Kreuzung erfolgreich gezüchtet, die er für DIE Abhilfe gegen den Klimawandel hält…

Dieser ist zentrales Thema der knapp 1 ¼ Stunden – aber immer wieder in einer fast kabarettistisch-paradoxen Variante – Details seien nicht gespoilert (Text und Regie: Michael Scheidl). So viel aber schon, dass zwecks Überleben der Menschheit die KI, die mehr oder minder die Macht übernommen hat, der (Selbst-)Zerstörung ein Ende setzen, oder sie wenigstens beschränken will und dafür eine eigene Sorte „Homo Utilis“ gezüchtet hat – ein solches Exemplar tauch auf (Eric Lingens). Und bringt das Leben des Paares noch mehr durcheinander als es ohnehin schon angesichts des Streits darum, Kinder in die Welt zu setzen oder nicht, der Fall ist.

Schon verraten wird hier: Neben dem Schauspiel im durchaus skurrilen Ambiente runden noch Musik und Klang (Komposition: Martin Kaltenbrunner, Klangskulptur: Michael Kramer) und Visuals im „großen Fenster“ nach draußen (Max Scheidl) „D.A.R.K.“ ab – ein Stück, das so gebaut ist, dass es keine Antworten geben will, sondern definitiv Fragen und Beschäftigung damit richtiggehend anstößt.

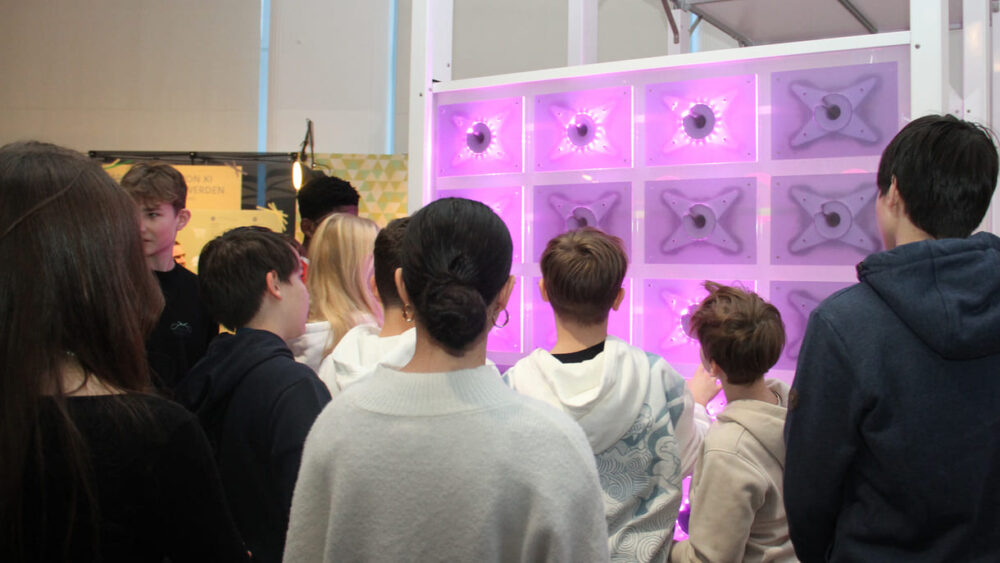

„Ist da KI drin?“ ist als große Schrift – mit wechselnden Bildern im Hintergrund – auf der großen Wand zum Eingangsbereich der Ausstellung „Smart World – Wie künstliche Intelligenz unsere Welt verändert“ zu lesen. Der Bogen spannt sich von Bekanntem – Saugroboter, selbstfahrenden Autos, selbst lernende Gesichts-Erkennungs-Software und natürlich Chat GPT über weniger Bekanntes. Und die Ausstellung – insbesondere bei geführten Touren mit Vermittler:innen des Technischen Museums – bleibt nicht bei der technischen Dimension hängen.

Immer wieder werden die Schüler:innen einer vierten Klasse des Gymnasiums Wenzgasse (Wien-Hietzing), die Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… in der ersten Schulwoche des neuen Jahres (2024) begleiten darf, gebeten zu diskutieren, welche Fragen der Einsatz der einen oder anderen KI aufwerfe. Etwa als es ums autonome Fahren – vor einer großen hölzernen Auto-Silhouette – geht. Wer ist bei einem eventuellen Unfall schuld? Wonach entscheidet die KI, wenn an einer Abzweigung auf der einen Straße ein Hund auf der anderen eine Katze quert und das Fahrzeug für ein rechtzeitiges Bremsen zu schnell unterwegs ist?

Da Programme ja anhand von Millionen von Daten bzw. Texten lernen, bauen sie dann auf vorhandenen Diskriminierungen auf? Aktuell waren ja gerade die Berufsempfehlungen des AMS-Infomaten genau deswegen in Diskussion.

Die meisten der Schüler:innen haben Chat GPT zumindest schon einmal ausprobiert. „Ich habe auch für eine Hausübung die Aufgabe bei Chat GPT eingegeben. Aber ich hab mich dann nicht getraut das so zu verwenden, weil die Formulierungen nicht so geklungen haben, als hätte das eine 13-Jährige geschrieben“, meint Mia Mende. „Außerdem hab ich dann noch im Internet auf anderen Seiten zum selben Thema gesucht. Und alles zusammen dann einfach als Quelle und Basis genommen und davon ausgehend meinen eigenen Text geschrieben.“ Und die Art wie sie das sagt, wirkte nicht so, als würde sie einfach eine erwünschte Antwort geben. Es schwang gleich eine gewisse Skepsis gegenüber der KI-Antwort mit.

Die Lehrerin gab allerdings zu, dass sie von Chat GPT gelieferte Hausübungen, obwohl darauf sensibilisiert, wahrscheinlich nicht immer erkennen würde.

Vieles was in der Ausstellung gezeigt und angesprochen wurde, war den Jugendlichen schon bekannt. „Das meiste haben wir schon in digitaler Grundbildung besprochen, aber es war, interessant wie die Zusammenhänge erklärt worden sind, insbesondere das mit der Gesichtserkennung“, lobt Aleksandr die Führung. „Am spannendsten fand ich die Station wo wir selber was machen konnten – das mit den Zahlen erkennen.“ Damit spricht er die schematische Darstellung neuronaler Netze an. Auf der einen Seite gibt es 20 Felder, die einzeln aktiviert werden können, auf der anderen leuchtet dann auf, welche der Ziffern von 0 bis 9 sich daraus ergeben. Das heißt eigentlich ist die Herausforderung umgekehrt: Welche der Felder musst du drücken, damit hinten ein 5er, 9er oder was auch immer aufleuchtet. Es war jene Station, bei der sich die meisten am längsten in der Ausstellung aufhielten. Manche auch an der Station mit uralt-Computerspielen.

„Nicht alles war mir bekannt; die Zahnbürste, die prüft und Rückmeldung gibt, ob mit dem richtigen Druck und lange genug geputzt wird, war für mich neu. Die fand ich spannend“, sagt Liam im Erdgeschoß knapp vor dem Ein-/Ausgang des Museums. „Interessant war auch das mit den menschlichen Masken für Roboter“, meint er weiter. Auf die Frage, was an KI ihm im Alltag begegne, fällt ihm als erstes ein: „Wenn ich auf Social Media oder im Internet was suche oder Videos anschaue, dann tauch sofort die dazu passende Werbung auf. Mir ist auch komisch vorgekommen, dass das sogar passiert, wenn wir in der Familie über irgendwas geredet haben. Jetzt hab ich bei Gesprächen einfach Siri abgedreht. Und ich schau auch auf meine Privatsphäre-Einstellungen in sozialen Netzwerken.“

Apropos Foyer. Gleich nach dem Eingang tummeln sich übrigens viele seiner Kolleg:innen bei der Rutsche, die die Geschwindigkeit misst und automatisch Fotos aufnimmt. Über das Display vor der metallenen Röhre können die Bilder per eMail verschickt werden. Die Jugendlichen, die gar nicht so sehr auf die angezeigten km/h schauen, sondern viel mehr großen Spaß am Rutschen haben und ausprobieren, wie’s ist, zu zwei oder gar zu viert auf einmal runterzusausen, zücken aber viel mehr ihre Handys um Fotos von den Fotos auf dem Display zu machen 😉

Fahrende Roboter, die immer umfallen, wenn sie die Balance verlieren, die aber aufeinander reagieren und immer wieder gemeinsam fast tänzerische Choreografien ausführen – das war teilweise in dem dokumentarischen Film 1/0/1 von „manufaktor“ aus Berlin zu sehen, der im Rahmen des Future Lab-Festivals im Wiener Schuberttheater über die Leinwand flimmerte.

Als Mittelding aus Live- und Streaming-Performance hatten die Figurentheater-Künstler:innen aus der deutschen Hauptstadt in einem zweieinhalbjährigen Prozess das Zusammenspiel von Menschen und Robotern erarbeitet. Aber nicht nur das, ihnen ging’s/geht’s – wie sie in im Film eingebauten Interviews und einem anschließenden Online-Video-Talk erzählten – auch darum im Theater und der Gesellschaft herr-schende Normen zu hinterfragen, „auszuhebeln“ in Richtung einer vorurteils- und hierarchiefreien Gesellschaft. Dazu arbeiten die Künstler:innen selbst immer kollektiv – was mitunter auch mühsam sei, aber den eigenen Zielen, Utopien eben durch viel Kommunikation, Ausdiskutieren usw. näher komme.

„Utopie-Maschine“ nennen sie ihre Bühne, den Auftrittsraum für Roboter und Menschen, die teils robotermäßig android-artig kostümiert sind. In Künstlicher Intelligenz zeige sich immer wieder ein sogenannter Bias – u.a. Diskriminierung nicht-weißer Menschen, weil hauptsächlich von weißen Cis-Männern programmiert ;(

Das Schuberttheater selbst experimentiert auch schon länger mit dem Zusammenspiel von analog und digital und lädt unter anderem zu virtuellen Rundgängen – mit vor Ort ausleihbaren VR-Brillen – im digitalen Puppenmuseum ein. Für dies aktuelle Ausgabe des Zukunfts-Labors wurde dafür ein eigener, zusätzlicher Raum geschaffen, z. B. „Insight:Aaron Swartz”. Der viel zu früh verstorbene (1986 – 2013) US-amerikanische Programmierer oft auch als Hacktivist bezeichnet, verstand das Internet als eine demokratische Plattform und war auch federführend mitbeteiligt an der Entwicklung von Creative Commons, nicht profitorientierter Gemeinschafts-Urheberrechten.

Im Rahmen des Festivals noch zu sehen sind „Blade Runner – Das Märchen Mensch“, ein hauseigenes Figurentheater das von dem gleichnamigen (ersten Teil des Stücktitels) Roman und Filmklassiker ausgeht – Link zu einer Stückbesprechung auf dieser Homepage weiter unten. Außerdem noch zu erleben die VR-Installation „Echtzeitkunstwelt“ und ein VR-Circus sowie vor Ort die Museumsführung mit VR-Brille und die Puppenserie „En Würstelstand auf Weltreise“ – siehe Infobox.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen