Nachhaltigkeit ist ein Begriff, ja ein Prinzip, von dem seit einigen Jahren allüberall die Rede ist. Bei Jugend Innovativ gibt es schon seit vielen Jahren einerseits eine Kategorie, die sich diesem Thema widmet; ursprünglich als „Kilmaschutzinitiative“ in Zusammenarbeit mit einer großen Bankenkette, dann auf Sustainability – entsprechend der anderen englischsprachigen Bezeichnungen – umbenannt.

Seit einigen Jahren finden sich Nachhaltigkeits-Überlegungen übrigens auch bei vielen Projekten anderer Kategorien – insbesondere bei Engineering sowie unternehmerischen (Entrepreneurship) – siehe die bisher erschienen Berichte über die anderen sechs Kategorien 😉

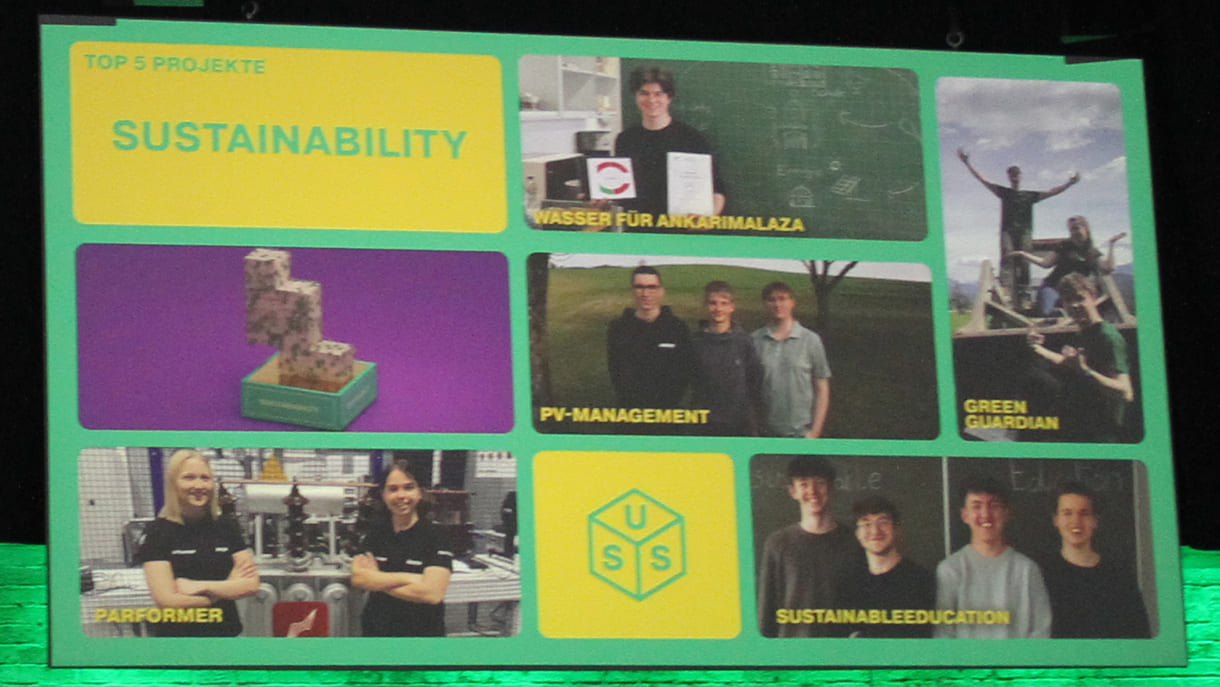

Doch hier geht es um die fünf Final-Teams, die ihre Arbeiten bewusst für Sustainability eingereicht haben – ach ja, obwohl die Preisträgerinnen längst feststehen – siehe Bericht darüber, Link am Ende des Beitrages – werden die Projekte auch hier in der Reihenfolge der Liste der Organisatorinnen dargestellt.

Besonders im Sommer und um die Mittagszeit fällt natürlich viel Strom aus der kraft der Sonne an. Speicher von Photovoltaikanlagen sind daher fast „übervoll“, können Energie nicht mehr speichern. Jakob Stadler, Manuel Klär und Felix Stadler aus der HTBLA Neufelden (Oberösterreich) ersannen eine Möglichkeit, dass der gespeicherte Strom nicht erst am Ende, sondern gleich von Anfang an, bevor die Speicher noch voll sind, ins Netz eingespeist werden könnte. Die programmierte Simulation der Steuerung verknüpften sie in ihrem Projekt „PV-Management mit Prognose & Getreidetrocknung“ mit der einer Getreidetrocknungsanlage, die von dieser Sonnenenergie versorgt werden könnte.

… lautet der Titel der Arbeit von Alexander Flassig und Konstantin Wolf aus der HTBLVA Pinkafeld (Burgenland), der das Projekt aber nicht wirklich annähernd beschreibt. Ankarimalaza ist ein Ort an der Ostküste der afrikanischen Insel Madagaskar. Für den Entwicklungshilfeverein „Vanilla Aid“ sollten die beiden eine Wasserversorgungsanlage konzipieren – samt der Analyse von Wasser- und Bodenproben und möglicher Varianten einer solchen Anlage.

Die beiden Schüler kamen jedoch – durch einen Lokalaugenschein eines der Lehrer drauf, das – allein – würde nicht reichen. Viele Bewohner:innen holen ihr Wasser aus dem sumpfigen Fluss in der Nähe, gebaute Brunnen mit sauberem Wasser aus der Tiefe werden daher gar nicht instandgehalten. „Das wirklich Problem“, so Konstantin Wolf zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…, „ist mangelnde Bildung, weil die meisten Kinder nicht in die Schule gehen können, sondern arbeiten müssen, um die Familien mit zu ernähren. Daher haben wir uns überlegt, wie beiden gleichzeitig geholfen werden kann – den Kindern und den Familien. Wir wollen, dass jedes Kind, das in die Schule geht, ein von der Entwicklungshilfeorganisation finanziertes Nutztier bekommt; etwa ein Huhn, dann hätte die Familie Eier.

Ähnlich wie „Agrarbot“ – siehe Kategorie Engineering II – soll die Entwicklung „Green Guardian“ von Schüler:innen der HTL Mössingerstraße (Klagenfurt, Kärnten) Unkraut von Nutzpflanzen automatisch unterscheiden, und erstere auf Feldern vernichten.

„Wir arbeiten mit Strom“, erklärt Anna-Lena Lubach kurz auf den Punkt gebracht den Unterschied der Vorgangsweise des Roboters, den sie gemeinsam mit Niklas Ebner und Luca Piskernig ausgedacht, gebaut und programmiert hat. Das Trio „fütterte“ die Maschine mit unzähligen Fotos von Nutzpflanzen sowie Unkraut, mit Hilfe von KI lernt der geländegängige Roboter die voneinander zu unterscheiden. Bei letzteren aktiviert er Hochspannungs-Laser – was den Einsatz von chemischen Unkrautvertilgungsmitteln unnötig macht.

Achja, im Sinne der Nachhaltigkeit fährt „Green Guardian“ mit Strom aus einer kleinen PV-Anlage auf dem Roboter-„Rücken“.

Bei so manchen Projekten von Schüler:innen im Bundesfinale von Jugend Innovativ taucht spontan die Frage auf: Wieso ist da bisher niemand draufgekommen? Besonders massiv erfolgt dies beim Projekt der beiden Linzer HTL-Schülerinnen Anna Gasselseder und Anja Hönegger auf.

Ein Engpass bei der Versorgung mit Energie bzw. im Fall von Black-Outs sind Transformatoren, die den über Hochspannungsleitungen transportieren Strom auf jene niedrige Spannung umwandeln, der in Haushalts- und anderen Geräten verträglich ist. Wartezeiten auf neue Transformatoren sind bis zu fünf Jahre, sie sind obendrein sehr teuer.

Die beiden genannten Schülerinnen hatten folgenden Gedanken, den sie in ihrem Diplomprojekt ausführlich behandelten und zu Ende führten – einschließlich der Programmierung der dafür notwenigen Software: „Wir schalten bis zu vier Transformatoren parallel.“

Mit Hilfe von „ParFormer – A Calculation Tool for the Energy Transition“ können Spannungen und Lastflüsse berechnet, Netzschwankungen simuliert und Überlastungen vermieden werden. Netz Oberösterreich hat an der Arbeit der beiden großes Interesse gezeigt, berichten die beiden jungen Frauen dem Reporter.

Was ist Nachhaltigkeit, was sind vor allem die sogenannten 17 SDG-Ziele, wofür steht das oft verwendete Kürzel überhaupt?

Sustainable Development Goals – Nachhaltigkeitsziele auf die sich die Staaten der Welt in der UNO vor rund zehn Jahren (2016) geeinigt haben.

Jetzt können die auswendig gelernt und runter„gebetet“ werden, aber bringt das was?

Eher weniger, dachten sich Leo Mühlböck, Benjamin Edlinger, Leander List und Kacper Bohaczyk vom Wiener TGM (diese HTL heißt noch immer so, obwohl das Kürzel für Technologisches GewerbeMuseum steht). Mit „sustAInableEducation“ – wobei das AI natürlich für die englische Abkürzung von Künstlicher Intelligenz steht – ist eine damit programmierte Lernplattform in Sachen Nachhaltigkeit.

Der Quiz soll tatsächlich Wissen abfragen und – mit richtigen Antworten – erzeugen. Dabei wird nicht auf Ankreuzerln und Multiple Choice gesetzt, sondern „unser Quiz basiert auf Storys, in die Nachhaltigkeits-Themen eingebaut sind und wo du dann immer wieder an Entscheidungspunkte kommst, wo es auf dein entsprechendes Wissen ankommt.“

Die vier Jugendlichen haben ihre fragende lernplattform auch schon bei Schüler:innen einer ersten und einer fünften Klasse des Gymnasiums Ödenburger-Straße im benachbarten Bezirk Floridsdorf ausgetestet, um daraus selbst für Adaptierungen zu lernen.

KiJuKU: Nachdem gesagt wurde, dass sich alle zwei Rollen aussuchen konnte, was war die zweite Rolle, die du wolltest?

Margarethe Plass-Willensdorfer (Darstellerin der Co-Fabriks-Chefin Ada Unterberger): Ich habe mich sehr für Alquist (Ingenieurin der Roboterfabrik) interessiert. Eine Figur, die zu denen gehört, die auch einmal alleine auf der Bühne mit Turnanzügen waren. Aber natürlich habe ich mich mehr für die Hauptrolle interessiert, die ich auch bekommen habe. Das ist schön.

KiJuKU: Aber war dann klar, dass du diese eine Hauptrolle spielst oder eine dieser drei?

Margarethe Plass-Willensdorfer: Es war noch nicht eingeteilt. Für die drei weiblichen Hauptrollen wurden drei Schauspielerinnen ausgesucht und dann teilt man sich den Text ein.

KiJuKU: Warum waren diese zwei verschiedenen Rollen deine Auswahl? Also einerseits eine Hauptrolle und andererseits eine kleinere Rolle…

Margarethe Plass-Willensdorfer: Für die Rolle, die ich bekommen habe, habe ich mich interessiert, weil ich dachte, dass ich das gut schaffe, so viel Text zu lernen. Sie hat auch zu mir gesprochen, weil ich dieses bossy-mäßige mag. Alquist wäre interessant gewesen, weil er der einzige Wissenschaftler ist, der ein bisschen gegen die Roboter ist, und man bei dieser Rolle so ein bisschen rebellisch sein kann.

KiJuKU: Hängt das mit der eigenen Persönlichkeit zusammen, einerseits bossy und andererseits rebellisch?

Margarethe Plass-Willensdorfer: Ja, kann man so sagen, ich weiß nicht, aber vielleicht. Es ist einfach eine Rolle, die cool zum Spielen ist.

KiJuKU: Und du spielst schon ewig Theater?

Margarethe Plass-Willensdorfer: Meine Eltern sind auch Schauspieler und mit ihnen habe ich Kurse besucht und auch mal bei irgendwas mitgespielt. Es macht mir schon immer Spaß.

KiJuKU: Gab’s nie eine Phase, wo du es nicht wolltest, weil es die Eltern machen?

Margarethe Plass-Willensdorfer: Nein, ich habe mich immer dafür interessiert und bin auch immer gerne ins Theater gegangen.

KiJuKU: Du hast ja eine Fabrikleiterin gespielt und noch zu deiner Rolle: Wie war es, ein Liebespaar – mit einem der UN- Delegierten – zu spielen?

Margarethe Plass-Willensdorfer: Ich war zuerst mit einem anderen Schauspieler ein Liebespaar. Wir haben dann ziemlich kurzfristig Rollen getauscht, weil die Energie zwischen den anderen besser war. Am Anfang habe ich mit jemand anderem geprobt, aber dann ging es auch schnell, dass ich mich mit Valentin (Szep, Darsteller des UN-Delegierten John Smith) eingegroovt habe. Es war auch schwer, die Energie zu entwickeln, aber es ging dann auf jeden Fall.

KiJuKU: Wie wurden die Lieder im Stück geprobt?

Margarethe Plass-Willensdorfer: Wir haben immer in unserem Musikunterricht geprobt. Es war am Anfang ein bisschen kompliziert, weil niemand die Stimmen hatte, aber es hat dann mit der Zeit funktioniert.

KiJuKU: Ganz am Anfang wird ja ein Tango getanzt und währenddessen wird die Entstehungsgeschichte der Fabrik erzählt. Wie ist es, während des Tanzens zu sprechen?

Margarethe Plass-Willensdorfer: Das war am Anfang anstrengend, weil wir auch ziemlich kurzfristig den Tango gemacht haben. Man muss mehr auf seine Stimme achten und wie man sie einsetzt. Vor allem wenn man während einer Figur redet.

KiJuKU: Ist Schauspiel eine Berufsperspektive?

Margarethe Plass-Willensdorfer: Ich weiß es nicht. Man muss sehr dahinter sein, um auch wirklich etwas zu reichen. Es gefällt mir auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob ich die Energie dafür habe, wirklich so dahinter zu sein. Es ist aber eine Möglichkeit für mich.

Stefanie Kadlec

KiJuKU: Wie geht es euch nach der Aufführung?

Ludwig Psenner (der den UN-Delegierten Fabricio Caprioli spielt): Gut, es ist jetzt die dritte gewesen und jede Vorstellung war bisher anders für mich.

Floria Gehringer (die Fabriks-Co-Direktorin Sofia Bürkli spielt): Ja, ich glaube, ist normal und ich denke, die anderen werden auch alle anders sein.

Ludwig Psenner: Von Mal zu Mal kann ich es mehr genießen.

Floria Gehringer: Man merkt, wie viel weniger du von Vorführung zu Vorführung gestresst wirst.

Ludwig Psenner: Du wirkst irgendwie nie gestresst. Es kommt nie so rüber, dass du gestresst bist.

Floria Gehringer: Da oben bin ich gestresst.

KiJuKU: Du warst einer der UN-Delegierten und du warst eine der Fabrikleiterinnen. Was war besonders und was war schwierig an diesen Rollen? Ihr habt euch die Rollen auch ein bisschen aussuchen können. Warum habt ihr euch genau für diese Rolle entschieden?

Ludwig Psenner: Es war so, dass vier Jungs unter vier Rollen aufgeteilt werden mussten. Drei Rollen waren die UN-Delegierten und eine war Nana. Ich habe die Intention gehabt, mit Ferdi zusammen zu spielen, der auch ein UN-Delegierter ist. Damals wusste ich nicht, was auf mich zukommen wird und dann hat sich das einfach so ergeben.

Floria Gehringer: Ich fand die Rolle cool, weil das eine Führungsposition ist, und ich wollte aber auch ein Liebespaar spielen, ich finde das richtig lustig. Es war ein bisschen eine Überwindung, so nah mit jemandem zu sein, aber es war dann nicht mehr unangenehm. Es wurde von Mal zu Mal weniger gestresst.

Ludwig Psenner: Es war überhaupt kein Stress fand ich. Der Tango kam sehr spät als Idee. Das war schwierig, aber es war nicht unangenehm.

KiJuKU: Ich mochte die Tanzeinlagen sehr, die haben so ein bisschen Schwung in das Ganze gebracht und sind mir auch sehr in Erinnerung geblieben. Es wurden schon so viele Fragen vom Publikum gestellt. Ich habe noch nie so ein Publikumsgespräch erlebt. Ist das üblich?

Ludwig Psenner: Es ist üblich. Ich habe es auch noch nie so erlebt. Wenn ich bei so einem Gespräch dabei war, war ich nur im Publikum, weil es jetzt meine erste Aufführung war. Es war aber voll entspannt für mich.

KiJuKU: Wollt ihr das auch irgendwann beruflich machen?

Floria Gehringer: Ich wollte es für eine lange Zeit, aber ich glaube eher nicht, sondern mehr als Hobby. Es macht mir sehr viel Spaß, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil es mir ein bisschen zu wenig Sicherheit hat. Du musst schon sehr darauf hoffen, dass du immer wieder Aufträge bekommst und deswegen eher nur so als ein Hobby.

Ludwig Psenner: Ich habe keine Ahnung, ich wusste es davor nicht und weiß es jetzt noch nicht, aber es ist als Möglichkeit offen und das finde ich voll praktisch.

KiJuKU: Vielleicht ein bisschen eine andere Frage, die mit KI zu tun hat, nutzt ihr KI für Hausübungen?

Floria Gehring: Nein.

Ludwig Psenner: Ich schon. Bis jetzt ist es nicht aufgefallen. Es gibt Hausübungen mit mehr Priorität, die mehr zählen und manche, die man einfach nebenbei machen muss. Da kann man auch unterscheiden, wo man es benutzen soll und wo nicht.

KiJuKU: Wie war es mit einem Regisseur zu arbeiten?

Floria Gehring: Spannend und entspannt.

Ludwig Psenner: Nicht unangenehm. Es ist überhaupt das erste Mal, dass ich bei so einer Produktion mitmache. Es heißt von Anfang an, der ist dabei und man macht es so.

KiJuKU: Wart ihr auch in einer dieser Gruppen, die für die Kostüme oder das Bühnenbild zuständig waren?

Floria Gehring: Ja. Wir haben viel für das Bühnenbild gemacht und du hast auch bisschen bei den Texten mitgeschrieben.

Ludwig Psenner: Ich habe auch bei den Texten mitgeschrieben, aber ich war nur ein paar Mal dabei.

Floria Gehring: Aber … hat viel im Hintergrund geholfen, immer Vorhänge aufgehängt und ist bei der Lichtprobe dageblieben.

Ludwig Psenner: Ja, es interessiert mich, wie es hinter den Kulissen so abläuft.

Stefanie Kadlec

Marko Dimitrijević spielt den Roboter „Radius“, hat einen Song komponiert und getextet – und kam schon mehrfach auf KiJuKU.at vor.

KiJuKU: Wie lange bist du schon an der Hegelgasse 12?

Marko: Ich bin schon seit zwei Jahren an der Hegelgasse, also jetzt in der siebten Klasse. Dieses Projekt, das wir heute aufgeführt haben, war das siebente Klasse Polyprojekt. An unserer Schule ist es üblich, dass die Polyklassen, die Schauspielklassen, in ihrem siebten Jahrgang immer ein Theaterprojekt haben.

KiJuKU: Das Lied „Ihr werdet für uns bauen“ im Stück hast du selbst komponiert. Wie ist es entstanden und wie bist du da auf die Idee gekommen?

Marko: Es war eine sehr große Herausforderung. Jeder von uns konnte sich zwei Rollen aussuchen und dann wurde ihm oder ihr eine davon zugeteilt. Bei mir war das aber nicht der Fall. Der liebe Jakub hat gesagt: Marko, ich hätte gern, dass du diese Rolle spielst, weil wir nur dich in dieser Rolle sehen. Dann habe ich den Roboter „Radius“ bekommen und wir haben ihn sozusagen in diesen Rockstar verwandelt. Es gibt an unserer Schule diese sogenannte Weinberg-Woche, wo wir mit der Klasse eine Woche außerhalb von Wien verbringen. Da ist alles entstanden und ich habe den Song in dieser Zeit geschrieben. Es war sehr schwer, weil ich ihn auf Deutsch über Roboter schreiben musste und es war generell einfach stressig.

KiJuKU: Ich kann es mir vorstellen, denn es ist ja nicht nur die Musik, sondern auch der Text. Du hast schon einiges an Bühnenerfahrung, gibt es derzeit auch andere Theaterproduktionen, bei denen du mitwirkst?

Marko: Ich spiele gerade parallel zu diesem Projekt auch woanders mit. Das bedeutet, ich musste die Proben fürs andere Projekt absagen, damit ich hier mitspielen kann. Es ist ein serbisches Stück, das auch demnächst am 24. und 25. Mai vom Jugendtheater Stanislavski aufgeführt wird.

KiJuKU: Möchtest du es irgendwann beruflich machen?

Marko: Ich glaube, es ist etwas, was ich in Zukunft ausüben will. Ob es Schauspiel oder Musik ist, weiß ich noch nicht. Ich bin noch am überlegen, weil ich schreibe auch Songs, was der Heinz von KiJuKu in einem anderen Interview schon erfahren hat. Ich schreibe Songs, spiele jeden Tag Klavier und singe.

KiJuKU: Kann auch beides sein…

Marko: Kann auch beides sein, wieso nicht.

Stefanie Kadlec

Weitere Interviews mit jungen Darsteller:innen folgen

Mehrere der Schauspielerinnen in rosa Tütü näheren sich Zuschauer:innen in der Warteschlange, die ins Theater Arche wollen. Ihre Bewegungen wirken, obwohl nicht maschinell, wie nicht ganz von dieser Welt. Ähnliches gilt für ihre Sprache. Egal ob auf Englisch oder auf Deutsch stellen sie Fragen auf die sie – das strahlen sie aus – keine Antwort erwarten. Ob du meinst schlau zu sein? Setzen sie damit fort, dass KI (Künstliche Intelligenz) viel mehr wisse. Und ähnliches.

Der performative Prolog leitet die rund einstündige dichte, abwechslungsreiche, leicht adaptierte und modernisierte Version von Karel Čapeks „R.U.R. Rossums Universal Robots“ ein. Das Drama – 1920 erstmals veröffentlicht – ist jenseits seines Inhalts nicht zuletzt deshalb berühmt geworden, weil es zum ersten Mal den Begriff „Roboter“ für Maschinen, die Arbeite verrichten, verwendet. Wobei sich der Autor dies von seinem Bruder Josef – Schriftsteller, Maler, Fotograf und vieles mehr – ausborgte, der übrigens auch als Urheber der Bedeutung von Automat gilt; das heißt, die Wörter gab es ohnehin, in einigen slawischen Sprachen steht eine Version von „roboti“ für arbeiten.

Vielleicht knapp die Grundstory von Čapeks rund 70-seitigem Stücktext: Auf einer abgelegenen Insel werden diese menschenähnlichen intelligenten Maschinen (das Tschechische Rozum heißt übersetzt Verstand / Vernunft) zu Zehntausenden hergestellt – als billige Arbeitskräfte, nachdem die Experimente des Gründers, einen künstlichen Menschen zu erschaffen, nicht so wirklich geklappt haben.

Irgendwann beginnen sich diese Roboter zu organisieren, den Aufstand gegen die sie beherrschenden Menschen zu planen. Und was machen die Menschen? Sie setzen auf Nationalismus. Statt weiterhin Universalroboter herzustellen, soll jedes Land seine eigene Fabrik bekommen, die Produkte sollen sich optisch und durch ihre Sprache unterscheiden und so Zwietracht und Hass unter den Maschinen-Menschen gesät werden.

Das „gute“ alte römische Imperial-Motto: divide et impera – teile und herrsche! Ach, das ist gar nicht so alt, kommt ziemlich aktuell bekannt vor? Nun, Karel Čapek hat dies vor knapp mehr als 100 Jahren geschrieben; übrigens verwenden die Chefitäten seines Stücks bereits tragbare Telefone.

Wie in der Version von Shakespeares „Sommernachtstraum“ – ebenfalls einer Kooperation von Theater Arche mit dem Polyästhetik-Zweig des innerstädtischen Gymnasiums in der Hegelgasse 12 – wurden einige Rollen vervielfacht, und in diesem Fall auch die Geschlechterrollen ausgetauscht. Aus dem Fabriksdirektor werden hier drei Chefinnen über die Produktion der Roboter: Ada Unterberger (Margarethe Plass-Willensdorfer), Sofia Bürkli (Floria Gehringer) und Marie Weinberger (Lena Hitl). Die mit dem Schiff anreisende Delegierte der Humanitären Liga, Helena Ruhm, verwandelt sich in drei UN-Delegierte aber ebenfalls dieser Liga, die sich um die Lebensbedingungen der Roboter kümmern wollen: John Smith (Valentin Szep), Fabricio Caprioli (Ludwig Psenner) und Jan Siegemann (Ferdinand List).

Wie schon eingangs angedeutet – die Roboter:innen stecken in Barbie-Rosa-Kostümen. „Ich wollte die Roboter:innen lieblich machen. Von Menschen hergestellt, die sich selber eine heile Welt vorgaukeln … deshalb sind die Roboter so programmiert, dass sie immer singend sprechen und außerdem schauen sie eben lieb aus“, verrät Regisseur Jakub Kavin, Co-Leiter des Theaters Arche, den Hintergedanken auf die Frage von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr und setzt gleich noch dazu: „Die Umsetzung der Grundidee haben dann die Schüler:innen gemacht.“ Beim Publikumsgespräch verrät Co-Dramaturgin Ute Bauer (Lehrerin der Schule und federführend am jährlichen Theaterprojekt engagiert): „Wir haben die Kostüme bestellt, sie sind knapp vor den Bühnenproben noch immer nicht eingetroffen und so haben Schüler:innen sie selber genäht – mit Ausnahme des rosa Anzugs für den männlichen Roboter.“

Anelie Papst, Ronja Gorkiewicz, Olivia Hassa und Terézia Lovásová (wenn nicht verhindert auch Vanessa Fülöp) lernt das Publikum ja schon wie eingangs erwähnt beim Warten auf den Einlass in den Theatersaal kennen. In ähnlicher Art, aber eben singend und tanzend, agieren sie auf der Bühne sowie im Mittelgang zwischen den Publikumsreihen, wenn sie beginnen, sich für ihre Befreiung einzusetzen. Zu ihnen gesellt sich noch in pinkem Anzug Marko Dimitrijević als Radius. Er, der schon in anderen nicht schulischen Theaterproduktionen in Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… vorgekommen ist, hat für diese Version von Čapeks Mensch-Maschinen-Story einen eigenen Song komponiert und getextet: „Ihr müsst jetzt für uns bauen“, außerdem spielt er auch noch abwechselnd mit Valentin Szep und – so sie nicht verhindert ist Lorena Schranz – Klavier.

Die Genannten sind aber bei Weitem noch nicht das gesamte Personal des Stücks – in der Info-Box ist eine vollständige Liste. Jedenfalls ist auch diese Roboter-Story wieder als fast Ganz-Jahresprojekt mehr als übliche Schulaufführungen, eine professionell geworden Bühnen-Performance mit vielen wechselnden Szenen, Abwechslung in der Form – von Gesprochenem, Getanztem, Realitätsnahmen und dann wieder weit Entrücktem. Und lässt spüren, wieweit der Autor auch seiner Zeit voraus war – was auch für andere seiner Stücke gilt, so spielt etwa das Wiener Theater Spielraum im Oktober 2020 „Die weiße Krankheit“ und wer nicht wusste, dass Karel Čapek dies 1937 geschrieben hat, hätte – über weite Strecken – meinen können, es wäre für die Zeit der Pandemie verfasst worden (Stückbesprechung unten verlinkt.

Gelungen ist in der Kooperation von Theater Arche und der Schule Hegelgasse 12 in „R.U.R. Rossums Universal Robots“ übrigens auch der Einbau von Texten, die mit Hilfe von Chat GPT geschrieben worden sind. Was nicht auffallen würde, wenn es nicht preisgegeben worden wäre. Der Regisseur erzählte bei einem Publikumsgespräch nach einer Vorstellung, die vor allem von Schüler:innen besucht wurde: Für die Roboter:innen habe er der KI eingegeben: Entwirf eine Szene für fünf Roboter:innen, die beschließen sich gegen die Herrschaft der Menschen über sie aufzulehnen. Er habe dann im vierten oder fünften Anlauf mit der zusätzlichen Eingabe „im Stile von Elfriede Jelinek“ jenen Text bekommen, der nun von den Schauspieler:innen zum Leben erweckt wird.

kijuku_heinz

Stückberspechung „Die weiße Krankheit“ <- noch im Kinder-KURIER

Das Stadttheater im niederösterreichischen Bruck an der Leitha ist vollbesetzt mit Schüler:innen. Als es voll dunkel wird im Saal ist große Aufregung zu spüren. Das Licht geht an und irgendwie ein bissl verwurschtelt liegt / hängt da eine Person auf dem Sessel zwischen zwei schräg gestellten weißen Stoffwänden. Lebt die noch? Spielt die Schauspielerin eine Tote?

Nicht ganz und doch irgendwie?

Eine Stimme aus dem Off verkündet, dass es sich um Tag 11 handelt, nachdem die Menschheit ausgelöscht worden ist. Und hier haben wir es mit der einzig überlebenden Angehörigen dieser Gattung zu tun.

Die Schauspielerin – Sophie „Fitschi“ Berger – wird lebendig. Und wie. Anfangs noch verlangsamt. Wo bin ich? Was ist passiert? Warum bin ich da? Und überhaupt wer bin ich? Sind die teils unausgesprochenen aber sich durch ihr Spiel und ihren Text ergebenden Fragen.

Aber Tür gibt es keine in diesem Bunker.

Durch einen Schlitz in einer der beiden weißen Stoffwände auf Metallrahmen (Ausstattung und Kostüm: Alexandra Burgstaller) kommt sie zu so etwas wie Nahrung wie sie vielleicht auch Astronaut:innen in ihren Raumschiffen oder -stationen zu sich nehmen.

Die Bunker-Story als Rahmenhandlung macht sich immer wieder durch Ansagen des wievielten Tages bemerkbar, versandet aber irgendwann im Nichts. Ist es vielleicht nur ein „Bunker“ im Kopf?

Zwei andere Themen tun sich im Laufe des einstündigen Stücks „REaLiTy“ auf: Künstliche Intelligenz – wofür das Spiel der hervorgehobenen Buchstaben steht: „ai“ – als englische Version von KI (Künstliche Intelligenz) schon im Titel. Sowie ein drohendes Ende der Menschheit – durch mögliche Selbstvernichtung sei es durch die Klimakrise, der nicht Einhalt geboten wird, vielleicht durch (nukleare) Kriege. Oder macht gar die Künstliche Intelligenz, so sie auf Überleben des Planeten programmiert ist und selber dazulernt, der Menschheit den Garaus?

Hier baut das Stück (Text: Raoul Biltgen; Regie: Paola Aguilera) den bekannten Witz ein, in dem sich Planeten unterhalten. Der eine kränkelt, er leidet an der Menschheit. Beruhigt der andere: Hatte ich auch einmal, das geht vorbei.“ Dessen Ursprung liegt wahrscheinlich in Jura Soyfers 1936 entstandenem Stück „Der Weltuntergang“, wo sich die Erde vor dem Planeten-Gericht verantworten muss, weil das Sonnensystem durcheinander geraten ist. Der Mond verteidigt die Erde mit der Begründung, sie haben eben Menschen.

Die ernsten Themen werden – von Text, Regie und vor allem dem auch körperlichen entfesselten, „rampensauigen“, spielfreudigen Agieren „Fitschis“ immer wieder humorvoll gebrochen und damit auch verdaulich. Ohne die jugendlichen Zuschauer:innen depressiv zu stimmen und damit zu entmutigen. Das Spiel mit einem schwebenden Smilie-Ballon samt den Fragen, ob Roboter auch Gefühle entwickeln oder nur einfach das sagen können, was ihre Besitzer:innen oder zu betreuenden Personen gern hören wollen, eröffnet eine weitere Ebene zwischen analoger und digitaler Welt.

Aufgelockert wird die Performance des Theaters Jugendstil, das nunmehr im 14. Jahr jeweils aktuelle (Jugend-)Themen zu Stücken verarbeitet, damit durch einige niederösterreichische Städte tourt und am Ende im Wiener Theater Akzent spielt, in diesem Fall durch Musik zu disco-ähnlichen Auftritten rund alle zehn Minuten.

Am Ende treten Schauspielerin und Produktionsleiter Mirkan Öncel, dessen voraufgenommene Stimme in manche Passagen des Stückes zu hören ist, vor das Publikum, um mit diesem über Künstliche Intelligenz und Fake News ins Gespräch zu kommen – samt Tipps für Recherche sowie Workshops.

PS: Die Premiere in Bruck an der Leitha (NÖ) fand übrigens an jenem Tag statt, an dem die chinesische Künstliche Intelligenz Deep Seek die US-Börsen tief erschütterte. Und sie zeigt die politisch eingeschränkte Gängelung einer Software, gibt Deep Seek doch bei kritischen Fragen zu chinesischer Politik ausweichende bis keine Antworten.

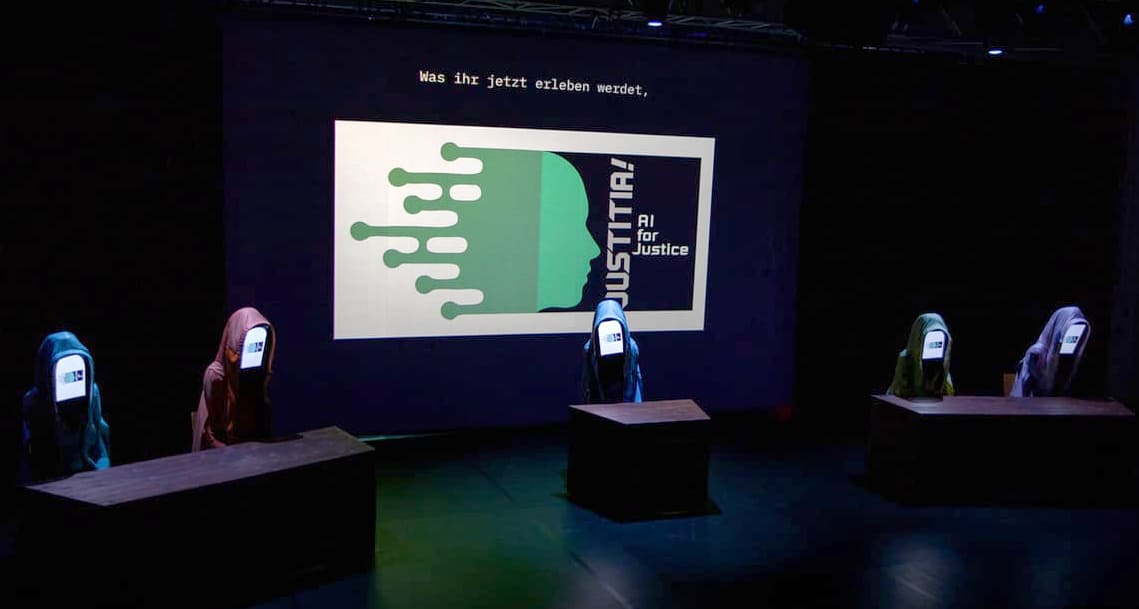

Willkommen in einer Art „Geisterbahn“ zwischen analoger und digitaler Welt. Teil drei der Justitia!-Tetralogie (vier Episoden) widmet sich dem Thema Einsatz Künstlicher Intelligenz im Justiz-Bereich. „Justitia! Data Ghosts“ ist als interaktives Stationen-Spiel gebaut (Konzept, künstlerische Leitung & Text: Gin Müller, Laura Andreß).

Es beginnt schon damit, dass du dich als Besucherin / Besucher mit deinem SmartPhone via Scan eines der vielen an den Wänden aufgehängten QR-Codes in einen Fragebogen einloggen musst. Neben persönlichen Daten – du kannst die klarerweise auch faken -, werden mögliche eigene Erfahrungen mit der Justiz erhoben. Ergebnis: Eine Buchstaben-Ziffern-Kombination, die dich in eine von vier Farbzonen zuteilt.

Gemeinsamer Start für alle: Der Theaterraum, eine per Vorhängen abgetrennte „Black-Box“ im Wiener brut nordwest wird zum Verhandlungs-Saal. Als überdimensionale Geister verkleidete Schauspieler:innen (Anna Mendelssohn, Alexandru Cosarca, Lisa Furtner, Nicholas Hoffman, Nora Jacobs, Johnny Mhanna; Kostüm & Bühne: Sophie Baumgartner) tragen über Kopfhöhe Monitore. Diese Ankläger:innen, Verteidiger:innen, Richter:innen werden mit KI-generierten Gesichtern und Stimmen bespielt (Video & Bühne: Jan Machacek; Sound Design: Nicholas Hoffman, Sound Engineering: Lisa Maria Hollaus).

Der Fall: Künstlerperson XX ist mit Plagiats-Vorwürfen konfrontiert. Hat sich XX für das digitale Geisterbild einer Winterlandschaft bei Werken einer künstlerischen mit KI arbeitenden Gemeinschaft bedient? Oder waren diese „nur“ Inspiration wie vieles andere auch – kein Kunstwerk entstehe aus dem Nichts…

Der „Fall“ tritt in der Folge in den Hintergrund. Die Justiz-KI will lernen, so die Ausgangs-Botschaft für die folgenden Spiel-Stationen an das Publikum. Sie sollen / dürfen / können über ihre Interaktion viele Inputs – samt (Selbst-)Reflxion für die Weiterentwicklung der künstlichen Juristerei liefern / leisten. Ziel: Mehr Gerechtigkeit und leichterer Zugang für möglichst viele Menschen zum Recht.

Denn, so die Realität, Verfahren dauern lange, Rechtsberatung ist nicht für alle erschwinglich… und alle Menschen lassen in ihre Handlungen Vorurteile einfließen, die wiederum Urteile beeinflussen. KI-Richter:innen würden – so ein Postulat – solchen weniger bis nicht unterliegen.

Und so geht es – aufgeteilt in vier Gruppen – auf in unterschiedliche Stationenspiele; von denen gibt es allerdings fünf und jede Gruppe versäumt eines der Spiele, was doch schade ist.

Diese reichen von der Entscheidung ob Bilder bzw. Fotos von Menschen produziert bzw. KI-generiert sind, von wem welche Zitate stammen über Zuordnung vermeintlicher Fotos, ob die Abgebildeten Gesichter Cis- oder trans-gender Personen gehören, wie eine KI für autonome Fahrzeuge programmiert werden sollten, wen von Menschen auf einem Zebrastreifen sie im Notfall verschonen solle bis hin zum „Malen“ eines gemeinsamen digitalen Bildes mit Hilfe von Armbewegungen mit kleinen Lämpchen in der Luft.

Am Ende treffen einander wieder alle Gruppen im – mittlerweile aufgelösten – Gerichts-Saal. Wenngleich der Ausgangs-Fall nicht zur Debatte steht, spielt nun auf überraschende Weise (kein Spoilern!) die Frage KI vs. Recht realer Menschen auf ihr schöpferisches Tun eine wichtige Rolle.

In einem Interview, das Flori Gugger (Leitung Dramaturgie brut Wien) mit Laura Andreß und Gin Müller zur Entwicklung der Performance für die Unterlage für Medien führte, meinte Erstere: „Mich hat verblüfft, wie weit fortgeschritten der Einsatz von KI-basierten System im Justizbereich schon ist und dass diese KI-Systeme längst nicht mehr nur in Amerika oder China Anwendung finden, sondern auch bereits in vielen Ländern Europa… Im Rahmen eines Pilotprojekts hat Estland 2019 einen „Roboter-Richter“ geschaffen, der über kleinere Auseinandersetzungen entschied. Das KI-System traf vollständig autonome Entscheidungen.“

Rund 30 Leute seien in den Prozess der Recherche und Entwicklung dieses Formats, das die Zuschauer:innen tatsächlich stark aktiviert, einbezogen gewesen.

Eine große Rolle habe übrigens ein Text von Noam Chomsky gespielt: „Der menschliche Verstand ist ein überraschend effizientes und sogar elegantes System, das mit kleinen Informationsmengen arbeitet; es versucht nicht, grobe Korrelationen zwischen Datenpunkten abzuleiten, sondern Erklärungen zu schaffen. Hören wir also auf, sie künstliche Intelligenz zu nennen, und nennen wir sie als das, was sie ist, nämlich „Plagiatssoftware“. Denn sie erschafft nichts, sondern kopiert bestehende Werke von bestehenden Künstlern und verändert sie so, dass sie dem Urheberrecht entgeht.“

Eine rosa Wand, ein großes Guckloch auf eine graue Hausfassade, zwei Schauspielerinnen auf der Bühne, der jeweiligen, immer wechselnden, stets in einem anderen Wiener Bezirk. Das Volkstheater tourt seit Kurzem – bis Mitte Jänner 2025 – mit einem Stück über Pflege älterer/alter Menschen durch die Bezirke. Für viele im Publikum ein recht nahes Thema

In Christina Ketterings „Schwarze Schwäne“ ((Begriff für sehr selten vorkommende Ereignisse) liegen sich die beiden Töchter ihrer älteren, pflegebedürftigen Mutter in Worten in den Haaren. Bei einem Besuch in der mütterlichen Wohnung stellen sie fest: Acht Wochen nicht gelüftet, genauso lange war die alte Frau nicht aus dem Haus. Vermeidet, wenn sie einmal rausgeht die Zusammenkünfte der Bewohner:innen des Baus in einem Kiosk. So gehe das nicht weiter. Was tun mit der Mutter.

Es gäbe auch feine Pflegeheime, so die Ältere. Auf keinen Fall, so die Jüngere. Beide begutachten ein Heim. Und dann ist auch der Älteren klar: So sicher nicht. Aber was dann? In ihrer eigenen Wohnung könne die Mutter – unbetreut – auch nicht bleiben.

Die Jüngere, Mutter zweier Kinder, baut in der eigenen Wohnung um. Sichtbar gemacht durch einen aufgehängten rosa Vorhang.

Doch die Mutter redet mit der Tochter nicht. Und ist auch sonst offenbar nicht ganz „pflegeleicht“. Zunehmend zeigt sich Merle Wasmuth, die diese jüngere der beiden Frauen spielt, genervt. Zuckt mitunter aus. Hilfe von ihrer Schwester – Elisa Seydel

– kommt null. Nada. Nichts.

Die taucht erst, und das recht häufig auf, als – auf ihr Anraten – Roboter Rosie (Fabia Matuschek) einzieht. Deren Dienste erfreuen die Mutter, sie wird sogar gesprächig… – hören wir aus den Gesprächen der beiden Schwestern. Die Mutter? Die taucht als Figur gar nicht auf. Das ist nicht nur eine Frage der Inszenierung (Regie: Anne Bader, die auch für die Bühne verantwortlich zeichnet), sondern schon des Stücktextes (Christina Kettering).

Eine spannende bewusste Entscheidung, die gleichzeitig ein Grunddilemma transportiert: Wie bei Kindern und Jugendlichen ist es bei Älteren, aber auch bei Menschen mit Behinderung recht häufig so, dass über sie entschieden, geredet und so weiter wird, ohne diese selber zu fragen oder miteinzubeziehen.

Roboter Rosie – knall-pinker Hosenanzug (Kostüme: Nina Kroschinske) – hat bei der Autorin keinen Text. Wie die Mutter kommt die humanoide Roboterin dort auch nur über die Gespräche der beiden Schwestern vor. Die Regisseurin fand offenbar, zwei Abwesende seine bei zwei Spielerinnen vielleicht zu viel. Und so spielt Rosie eine dritte, eigenständige Rolle – samt Text. Womit auch die sich anbahnende Beziehung der älteren Schwester – die beiden Menschen haben im Gegensatz zur Maschine keine Namen! – zu Rosie auch mehr Drive kriegt; samt komplizierten emotionalen Folgen. Und einem heftigen Ende. Das hier sicher nicht verraten sei.

wenn-der-roboter-zum-pflegefall-wird <- noch im Kiknder-KURIER

Spät, aber doch kommt nun das hier anlässlich der Stück-Besprechung „KIM“ – ein Stück über künstliche Intelligenz“ versprochene Interview mit Inés Cihal, die darin – im THEO – Theaterort Perchtoldsdorf – diese KIM spielte. Link zur Stück-kritik am Ende des Interviews.

KiJuKU: Was war das Schwierige daran, eine künstliche Intelligenz zu spielen?

Inés Cihal: Es war für mich eine sehr spannende Rolle, da man sie anders angeht als andere Rollen, die menschlich sind. Zuerst fragt man sich: Wie spielt man einen Roboter? Das muss wirklich zu 1000% sitzen. Wenn da irgendeine menschliche Bewegung oder ein Zucken reinkommt, ist sofort die Illusion geraubt, dass man ein Roboter ist. Ich habe mich körperlich sehr viel vorbereitet. Dann habe ich mit der Regisseurin geredet, wann die KIM sehr roboterähnlich ist, wann sie sich ein bisschen wandelt, vielleicht von der Lotte (der menschlichen Spielpartnerin) ein paar Körperlichkeiten annimmt, und wann sie menschlicher wird.

Sie wird im Verlauf des Stückes ein bisschen menschlicher, sie reagiert schneller und kann auch schneller sprechen. Die Bewegungen werden auch flüssiger. Ich habe geforscht, welche Bewegungen ich mit dem Körper machen kann – sehr kantige und zackige – und wie ich die Arme und verschiedenen Gelenke bewegen kann. Außerdem habe ich mir auch viele Filme und Videos von Maschinen angesehen, die es jetzt gibt. Es gibt mittlerweile Roboter, die sehr menschlich ausschauen, eine Silikonhaut haben, Haare am Kopf tragen und einen Bart haben. Auch die Mimik und Gestik von Maschinen habe ich mir angeschaut, weil die nicht so viel Mimik und Gestik wie wir haben, wobei es mittlerweile schon Roboter gibt, die sehr viel Mimik und Gestik haben.

KiJuKU: Wie lange hat die Vorbereitung insgesamt gedauert?

Inés Cihal:Wir haben 5 Wochen für das Stück geprobt. Das Stück habe ich im Dezember geschickt bekommen und hab das damals natürlich sofort gelesen, mir Notizen gemacht und den Text ein bisschen angelernt. Wenn man für ein Stück brennt und wenn einem etwas gefällt, möchte man gleich starten und daran arbeiten.

KiJuKU: Wie hast du dich stimmlich vorbereitet?

Inés Cihal: Wie sich das Navi im Auto oder Siri anhört, haben mir geholfen. Oder generell KI, die man mittlerweile schon viel am Handy hat. Da habe ich versucht, die Klangfarbe, die Geschwindigkeit und das exakte Sprechen anzunehmen. Vor allem diese Ruhe als Maschine zu haben. Als Mensch bewegen wir uns so viel und haben viele Füllwörter und als Maschine hat man das gar nicht. Da musste ich mich wirklich sehr konzentrieren. Ich bin diese eine Stunde, die wir da spielen, komplett fokussiert. Beim Proben war es manchmal witzig, wenn wir da vier oder fünf Stunden geprobt haben und ich immer dieses Grinsen im Gesicht habe und irgendwann auf der rechten Seite der Mundwinkel ein bisschen zu zucken begonnen hat. Es ist körperlich schon sehr anstrengend, eine Maschine zu spielen.

KiJuKU: Deine persönliche Meinung zu KI?

Inés Cihal: Ich finde, KI hat ihre Vor- und Nachteile. Wie wir es im Stück zeigen, ist es natürlich ein Vorteil, wenn die KI zum Beispiel in Altersheimen die SeniorInnen betreuen kann. Menschen haben ihre Emotionen und werden irgendwann müde. Eine KI denkt sich nicht: Ah den mag ich jetzt nicht so und zu dem möchte ich nicht gehen und den Tee bringen. Wenn wir uns aber vorstellen, dass die KI von Menschen erschaffen wird und von ihnen lernt… – wir wissen, dass Menschen gut und böse sind. Dann ist die Frage: Was nimmt die KI an und was nicht? Könnte da eine Fehlprogrammierung passieren? Wir kennen ja viele Filme, wo es darum geht, dass Roboter die Menschheit bekämpfen wollen. Ich denke für manche Dinge ist es gut und für manche Dinge ist es nicht so gut. Ich hoffe, dass die Entwicklung in die positive Richtung geht und wir uns irgendwann nicht ärgern und fragen werden, warum wir das getan haben.

KiJuKU: Welche Rolle würdest du in Zukunft gerne spielen?

Inés Cihal: Es gibt so viel, was interessant wäre. Ich spiele gerne viel verschiedene Sachen und Facetten – gut, böse, verrückt, lustig und traurig. Von Filmrollen her gibt es sicher auch einige, die noch gar nicht geschrieben worden sind. Ich bin auch ein großer Fan von Drama und Thriller, aber ich liebe auch Musical.

Beim Theater gäbe es Rollen wie beim Jedermann, nicht die Buhlschaft, die jede Frau spielen will, sondern den Teufel, den finde ich toll. In einem Musical wäre es die Christine vom „Phantom der Oper“. Im Film zum Beispiel eine Agentin wie in „Salt“. „Romeo und Julia“, das kennt jeder, aber das ist auch so ein schönes Stück. Oder die „Liebelei“ von Arthur Schnitzler, wo ich auch gerne die Christine spielen würde. Es gibt so viel tolle Stücke und Filme. Musical und Gesang sind mir auch sehr wichtig und es gäbe auch einige Musicals, bei denen ich gerne mitwirken würde. Ich bin für alles offen.

Stefanie Kadlec, 18

Wo ist sie da hineingeraten? Die junge Frau betritt den Bühnenraum – kleiner roter Teppich, zwei durchsichtige Kunststoff-Sessel, drei weiße Stellwände. Auf einer hängte eine Überwachungskamera. Zuvor blubbernde Geräusche, als würde Gewaltiges in einem zähflüssigen Sumpf verschlungen werden – die übrigens später immer wieder erklingen. Sie stellt sich bald als Lotte vor und vermittelt – zunächst mehr zwischen den Zeilen -, dass sie von ihrem gewohnten Umfeld weggelaufen wäre und einen neuen Platz für sich sucht.

Tut sie auch. Sie befindet sich aber nicht, wie vermuten lässt, im Wartezimmer einer Psychotherapie, sondern in „Wahlheim“, wo sie Praktikant:innen suchen – wie Professor Wilhelm, der bald zwischen Schnürlvorhängen auftaucht, erklärt. Der ist wie aus dem Klischee-Bilderbuch eines verwirrten Wissenschafters, der’s mit dem Kommunizieren mit Menschen nicht so wirklich groß hat.

Natürlich weiß das Publikum mehr, ist es doch bewusst zu „KIM“, einem Stück über künstliche Intelligenz (geschreiben von Flo Staffelmayr; Regie: Birgit Oswald), ins THEO, den Theaterort Perchtoldsdorf (bei Wien-Liesing) gekommen. Nein, der Professor ist nicht diese KI in Menschengestalt. Er ist nur der Leiter des Versuchs. Neue Roboter – sehr wohl in Menschengestalt – sollen trainiert werden für den Assistenz-Einsatz vor allem im Pflegebereich. Und dazu heuern sie Menschen an, um von diesen das Erkennen von Emotionen zu erlernen. Aber auch auf diese Gefühle möglichst angemessen zu reagieren…

Und so schiebt der Prof einen Büro-Dreh- und Rollsessel mit einer jungen Frau auf die Bühne. In sich zusammengesunken scheint sie zu schlafen. Eine Handbewegung vor ihren Augen – und sie „erwacht“. Spricht und bewegt sich maschinen-ähnlich. Aber: Sie lernt ur-schnell, kann sie doch in Sekunden-Bruchteilen das ganze Internet durchforsten, wenn Lotte ihr von ihrer Lektüre „Die Leiden des jungen Werthers“ von Johann Wolfgang Goethe erzählt, lädt sie ihre Festplatte mit Infos dazu auf und verkündet anderntags stolz, sich sämtliche Goethe-Werke reingezogen zu haben.

Außerdem hört KIM einfach zu – egal was Lotte zu erzählen hat. Obendrein noch, ohne das Gehörte zu beurteilen. Erkennt immer präziser die Gefühle der menschlichen Trainerin, kann darauf immer besser reagieren. Wird für Lotte zu DER Bezugspartnerin, über die sie einerseits Macht hat – etwas, das klassisch patriarchal ist, wie Miro Gavran in seinem Stück „Die Puppe“ herr-lich demaskiert (Links dazu am Ende des Beitrages) – und andererseits sich von ihr wahr- und angenommen fühlt, bis sie sich schließlich in sie verliebt…

Klingt in der vorab- Stück-Beschreibung vielleicht unglaublich – eine junge Frau verliebt sich in eine Maschine; Hääääh, wirklich jetzt??? Doch das Schauspiel von Inés Cihal als diese Roboterin – Kim, weil das ein Name ist, der nicht nur KI für künstliche Intelligenz beinhaltet, sondern auch in vielen Kulturen und Sprachen echt existiert – und von Isabella Kubicek als Lotte mit ihrer schrittweisen Annäherung bis zum Nahekommen hinter den Stellwänden machen diese emotionale unglaubliche Entwicklung sehr glaubhaft nachvollziehbar. Und damit auch mit den emotionalen Brüchen am Ende. Victor Kautsch als der eingangs beschriebene Leiter des Experiments ist von seinem Typ her schon eine Idealbesetzung für solch eine Figur.

Mehr als irritierend ist die Nebenbemerkung, die Lotte in den Mund gelegt wird, dass sie sich vor ihrer Ankunft in Wahlheim nicht zuletzt deswegen so einsam und alleingelassen fühlt, weil ihr bester Freund sich das Leben genommen hat. So hingeworfen in einem Stück für Jugendliche? Und auch von der Dramaturgie her gar nicht wirklich erforderlich. Ihre ausführlicheren Schilderungen, dass er sich emotional von ihr distanziert hat, hätten für die Logik der Psyche Lottes und ihres Weggangs aus dem alten Heimatort vollauf gereicht.

Ein Interview mit „Kim“-Darstellerin Inés Cihal folgt späääter hier.

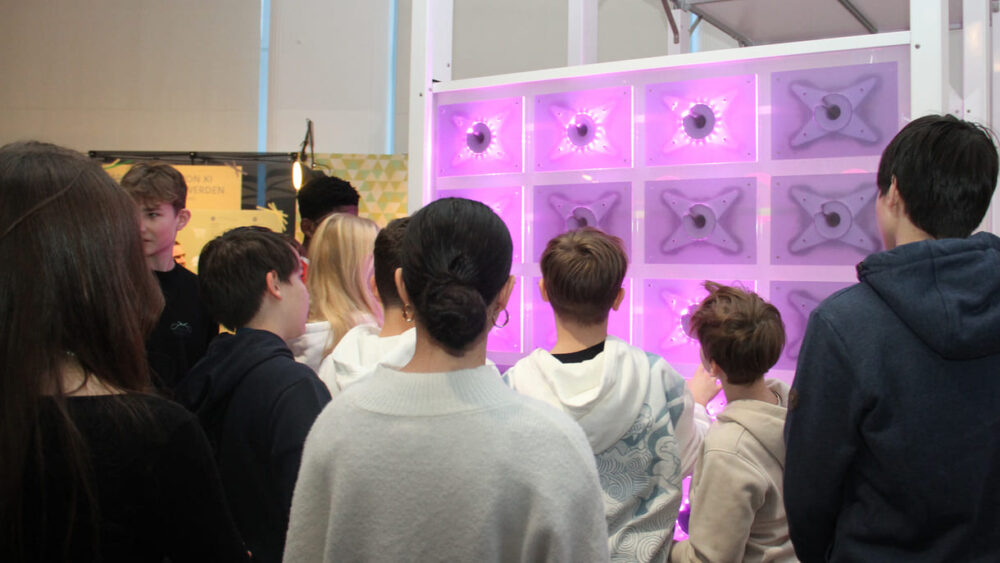

„Ist da KI drin?“ ist als große Schrift – mit wechselnden Bildern im Hintergrund – auf der großen Wand zum Eingangsbereich der Ausstellung „Smart World – Wie künstliche Intelligenz unsere Welt verändert“ zu lesen. Der Bogen spannt sich von Bekanntem – Saugroboter, selbstfahrenden Autos, selbst lernende Gesichts-Erkennungs-Software und natürlich Chat GPT über weniger Bekanntes. Und die Ausstellung – insbesondere bei geführten Touren mit Vermittler:innen des Technischen Museums – bleibt nicht bei der technischen Dimension hängen.

Immer wieder werden die Schüler:innen einer vierten Klasse des Gymnasiums Wenzgasse (Wien-Hietzing), die Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… in der ersten Schulwoche des neuen Jahres (2024) begleiten darf, gebeten zu diskutieren, welche Fragen der Einsatz der einen oder anderen KI aufwerfe. Etwa als es ums autonome Fahren – vor einer großen hölzernen Auto-Silhouette – geht. Wer ist bei einem eventuellen Unfall schuld? Wonach entscheidet die KI, wenn an einer Abzweigung auf der einen Straße ein Hund auf der anderen eine Katze quert und das Fahrzeug für ein rechtzeitiges Bremsen zu schnell unterwegs ist?

Da Programme ja anhand von Millionen von Daten bzw. Texten lernen, bauen sie dann auf vorhandenen Diskriminierungen auf? Aktuell waren ja gerade die Berufsempfehlungen des AMS-Infomaten genau deswegen in Diskussion.

Die meisten der Schüler:innen haben Chat GPT zumindest schon einmal ausprobiert. „Ich habe auch für eine Hausübung die Aufgabe bei Chat GPT eingegeben. Aber ich hab mich dann nicht getraut das so zu verwenden, weil die Formulierungen nicht so geklungen haben, als hätte das eine 13-Jährige geschrieben“, meint Mia Mende. „Außerdem hab ich dann noch im Internet auf anderen Seiten zum selben Thema gesucht. Und alles zusammen dann einfach als Quelle und Basis genommen und davon ausgehend meinen eigenen Text geschrieben.“ Und die Art wie sie das sagt, wirkte nicht so, als würde sie einfach eine erwünschte Antwort geben. Es schwang gleich eine gewisse Skepsis gegenüber der KI-Antwort mit.

Die Lehrerin gab allerdings zu, dass sie von Chat GPT gelieferte Hausübungen, obwohl darauf sensibilisiert, wahrscheinlich nicht immer erkennen würde.

Vieles was in der Ausstellung gezeigt und angesprochen wurde, war den Jugendlichen schon bekannt. „Das meiste haben wir schon in digitaler Grundbildung besprochen, aber es war, interessant wie die Zusammenhänge erklärt worden sind, insbesondere das mit der Gesichtserkennung“, lobt Aleksandr die Führung. „Am spannendsten fand ich die Station wo wir selber was machen konnten – das mit den Zahlen erkennen.“ Damit spricht er die schematische Darstellung neuronaler Netze an. Auf der einen Seite gibt es 20 Felder, die einzeln aktiviert werden können, auf der anderen leuchtet dann auf, welche der Ziffern von 0 bis 9 sich daraus ergeben. Das heißt eigentlich ist die Herausforderung umgekehrt: Welche der Felder musst du drücken, damit hinten ein 5er, 9er oder was auch immer aufleuchtet. Es war jene Station, bei der sich die meisten am längsten in der Ausstellung aufhielten. Manche auch an der Station mit uralt-Computerspielen.

„Nicht alles war mir bekannt; die Zahnbürste, die prüft und Rückmeldung gibt, ob mit dem richtigen Druck und lange genug geputzt wird, war für mich neu. Die fand ich spannend“, sagt Liam im Erdgeschoß knapp vor dem Ein-/Ausgang des Museums. „Interessant war auch das mit den menschlichen Masken für Roboter“, meint er weiter. Auf die Frage, was an KI ihm im Alltag begegne, fällt ihm als erstes ein: „Wenn ich auf Social Media oder im Internet was suche oder Videos anschaue, dann tauch sofort die dazu passende Werbung auf. Mir ist auch komisch vorgekommen, dass das sogar passiert, wenn wir in der Familie über irgendwas geredet haben. Jetzt hab ich bei Gesprächen einfach Siri abgedreht. Und ich schau auch auf meine Privatsphäre-Einstellungen in sozialen Netzwerken.“

Apropos Foyer. Gleich nach dem Eingang tummeln sich übrigens viele seiner Kolleg:innen bei der Rutsche, die die Geschwindigkeit misst und automatisch Fotos aufnimmt. Über das Display vor der metallenen Röhre können die Bilder per eMail verschickt werden. Die Jugendlichen, die gar nicht so sehr auf die angezeigten km/h schauen, sondern viel mehr großen Spaß am Rutschen haben und ausprobieren, wie’s ist, zu zwei oder gar zu viert auf einmal runterzusausen, zücken aber viel mehr ihre Handys um Fotos von den Fotos auf dem Display zu machen 😉

Während noch gehörig an der selbstfahrenden, vollautomatischen Linie U5 in Wien gewerkt wird (ab 2026), gibt es kurzzeitig die „Linie Q“. Die führt in den Abgrund – oder Abgründe? Es handelt sich bei ihr um einen Mix aus Schauspiel, Performance, digitaler Schnitzeljagd, Elementen aus Escape-Room-Spielen, bezeichnet sich selbst aber – zu Recht – als „No-Escape-Room“ – mit ziemlich doppelbödiger Bedeutung.

Die erste Challenge für die interaktive Performance ist, den Veranstaltungsort zu finden. Die reine Ortsangabe würde schon eine ziemliche Herausforderung sein: In einem Teil der alten Wirtschaftsuni zwischen Spittelau (U4/U6) und dem Franz-Josephs-Bahnhof, dem sogenannten Magazin, steigt „Linie Q“ noch bis einschließlich 1. Juli 2023. Dieses erste Problem lösen die Veranstalter:innen mit einer Skizze auf der Homepage sowie vor Ort mit Plakaten und gelben Klebezetteln mit Pfeilchen.

Challenge Nummer 2: Der einzuscannende QR-Code, der für das erste Level des „No-Escape-Room“-Games erforderlich ist, um mitmachen zu können, führt nicht in jedem Browser zum Ziel. Aber auch da schaffen die Mitarbeiter:innen der Koproduktion von „Over 10.000“ und WuK performing arts Abhilfe: Sie unterstützen im Empfangsbereich beim Switchen bzw. Installieren der erforderlichen Ressourcen. Und wenn’s gar nicht klappen sollte oder jemand ohne Smartphone kommt, so gibt es eigens dafür bereitgehaltene Leihhandys.

Und dann geht’s auf. Oder doch nicht. Alle – die Teilnehmer:innen-Zahl ist auf knapp zwei Dutzend begrenzt – sind startbereit, die Spielleiterin Victoria Halper im schwarzen Arbeitsoverall kommt mit einem bedauernden Lächeln auf den Lippen: „Sorry, we are closed“, es gäbe Probleme mit dem Strom. Doch das glaubt ihr keine und keiner. Also geht’s doch los. In den ersten großen sehr dunklen Raum. Nun treten die Smartphones und das installierte Spielzeug in Aktion. Mit diesem gilt es megagroße QR-Codes zu scannen – die führen dich jeweils zu einem „Ticket“ für eine der Linien – rot, grün, braun… mit einer grafischen Streckenführung. Aber die ist nebensächlich. Nun gilt es, kleinere QR-Codes der jeweiligen Farbe zu finden. Damit landest du auf deinem Screen bei Fotos oder (Online-)Zeitungsartikeln über aktuelle Umwelt- und andere Probleme – von der Ölindustrie, die die Klimakonferenz COP27 im ägyptischen Scharm al-Scheich mit mehr als 600 Vertreter:innen gleichsam gekapert hat über gestiegene Energiepreise, die Inflation generell und viele mehr bis zu Gefahren Künstlicher Intelligenz.

Und die ist generell Teil der gesamten Performance. Denn Teile der Texte in den nicht ganz zwei Stunden haben sich die Künstler:innen (Konzept & Regie: Kai Krösche, Konzept & Ausstattung: Matthias Krische) von Chat GPT schreiben lassen. Übrigens auch einen Großteil des nachträglich verteilten Programm-Heftes; andere Texte stammen von Emre Akal bzw. James Stanson. Über Künstliche Intelligenzen ließen sich die Künstler:innen aber auch Bilder und Videosequenzen bauen sowie Entwürfe für die Kostüme erstellen. Und mit einer dieser Tools, die in den vergangenen Monaten rasant weiter entwickelt worden sind – was das Konzept dazwischen stark verändert hat – werden sogar Texte, die der Schauspieler und Musiker Simon Dietersdorfer eingesprochen hat in den Stimmen eines alten Mannes, zweier Frauen und eines Kindes.

Nach diesem Exkurs über das Zusammenspiel von kreativen Menschen und digitalen Werkzeugen auf der Höhe der Zeit zurück zur Performance. Neben der Informations-Schnitzeljagd über QR-Codes entlang der verschieden-farbigen Linien spielt sich auf dieser ersten Ebene in den Monitoren ein filmisches kleines Drama ab: Die U-Bahn fährt und fährt und der Protagonist als Fahrgast sollte schon längst am Ziel sein, tut es aber nicht. Zu dieser Story ließen sich die Macher:innen von Friedrich Dürrenmatts dystopischer, absurder Kurzgeschichte „Der Tunnel“ inspirieren – wie sich im Programmheft anmerken. In dieser checkt ein 24-jähriger Student, dass der Tunnel auf der Strecke, die er oft benutzt, an sich sehr kurz ist, an diesem Tag aber nicht und nicht enden will. Er kämpft sich vor bis zum Zugführer und mit diesem zur Lokomotive, die fahrerlos in den dunklen Abgrund rast. Dürrenmatt ließ in der ursprünglichen Fassung (1952) die Geschichte mit dem Satz enden: „Was sollen wir tun“ – „Nichts (…) Gott ließ uns fallen, und so stürzen wir denn auf ihn zu.“ In einer zweiten, 1978 veröffentlichten und mittlerweile verbreiteteren Fassung fehlt der letzte Satz; die Geschichte endet mit: „Nichts.“ (Quelle: wikipedia).

Hier führt das Rasen in den Abgrund zunächst nur die Stufen eine Ebene hinunter – die Performance ist – überall aber auch angekündigt – nicht barrierefrei. Hier finden sich Zelte und Zeltwände als mehr als halboffene Unterschlüpfe. Natürlich mit weiteren QR-Codes und Video- und Audio-Erzählungen – mit den oben schon erwähnten künstlichen, aber natürlich klingenden, Stimm-Verzerrungen, aber halbwegs gemütlichem Verweilen mit einem Mittelding aus Camping- und Notausrüstung bis der Satz fällt: „Die Zeit der Menschen ist vorbei!“

Worauf es nochmals abwärts geht, noch ein Stockwerk runter: In einer Art düsterer Großraum-Disco „predigt“ ein Mensch mit glitzernder Maske in rhythmischer, teils fast rappender Sprache an einem DJ-Pult die (Umwelt-)Sünden der Menschen wie in einer Art Jüngstem Gericht. Allerdings ist der Raum selbst an Wänden und Decke – nur der Boden nicht – mit Unmengen von Alufolie ausgekleidet. Vielleicht der sichtbare Ausdruck dafür, wie Anspruch und Wirklichkeit in Sachen Umweltschutz oft sehr weit auseinanderklaffen?

Wobei der Text in diesem Abschnitt aus Menschenhirn und -hand und nicht von einer KI stammt 😉

Philosophisch-poetische Gedanken zu Arbeit – und Vernetzung – deklamiert bis sie – in Kombination mit live erzeugter Musik und ebensolchen Geräuschen wie im Klang einer Maschine „verschwinden“ – das erleben jeweils wenige Zuschauer:innen (der Platz ist sehr begrenzt) in „(GEHÄUSE) G’Spinst“ der Gruppe „spitzwegerich“.

Am Ende der Sackgasse, knapp vor dem Eingang zu einem – in dieser Gegend ganz schön großen Park (Alois Drasche) findet sich einer der wenigen in der Stadt noch anzutreffenden Rollbalken. Das Schild darüber deutet auf eine alte Hand-Webe-Teppiche-Produktionsstätte eines gewissen Jakob Himmelspach. Seit Jahren ist es Werkstatt für Künstler:innen der genannten Gruppe und an zwei Tagen auch Spielort dieser – in Kooperation mit anderen Kunstschaffenden – oben genannten und kurz beschriebenen Performance. Die ist wiederum Teil eines Zyklusses unter dem Übertitel (Gehäuse). Der jeweilige Ort gibt sozusagen das Thema vor. Waren’s bei „Eau-O“ in einer ehemaligen Parfumerie Gerüche, so ist es hier Arbeit.

Autorin Natascha Gangl hatte dafür einen ihrer oft sehr assoziativen Texte verfasst, der ausgehend von dem Raum einen viel größeren eröffnet, der tiefgründig und weitreichend grundsätzliche Dimensionen von Arbeit thematisiert oder wenigstens da und dort antippt – durchaus zum eigenen Weiterdenken danach anregt. Während ihn Anna Hauf performativ rezitiert, mitunter in einer Art Maschinengeräusch übergehen lässt, werden Stoff-Streifen zerrissen, ertönen Klänge aus einer Mini-Drehorgel (Spieluhr). Parallel stanzt Manfred Engelmayr einen Lochstreifen für das kleine Instrument. Und der Text dreht sich um Lochkarten für Webstühle – sozusagen Vorläufer für automatisierte, computergesteuerte Maschinen. Und in Punktschrift wird das Wort Loch in Großbuchstaben an die Wand projiziert. Gleich daneben wiederum befüllt Christian Schlechter mit einer gelblichen Flüssigkeit einige Blasen einer riesigen Luftpolsterfolie so, dass sich nach und nach die Buchstaben URL ergeben (Uniform Resource Locator – Website-Adresse). Um in der nächsten „Zeile“ um AUB ergänzt zu werden ;). Einige der Text-Passagen schallen – teils durch ein Megaphon – auf Spanisch von Norma Espejel.

Nach einer Puppenspiel-Einlage mit den Ebenbildern auf Hampelfrauen und -männern aller am Projekt beteiligten Künstler:innen, die an Fäden gezogen einen an der Wand hängenden 2D-Tanz vollführen, bemachen wollige (Blut-)Egel die Rezitatorin bevor eine neue Dimension der Performance eröffnet wird. Die Autorin hat – das wird transparent gemacht – von einer der derzeit gehypten Künstlichen Intelligenzen gebeten: „Schreib mir einen Theatertext im Stil von Natascha Gangl (also ihrem eigenen) über Jakob Himmelspach (den einstigen Werkstatt-Herren hier).

Und dieser – in den die KI auch die Autorin als Figur einbaut, die in einer Art Zeitreise den alten Webermeister trifft – wird als Mini-Figurentheater in einer Miniatur-Guckkastenbühne mit fast einem Dutzend Kulissen-Ebenen gespielt. Und die KI baut sich auch gleich selbst ein, denn sie textete u.a. „Jakob Himmelspach schuf eine Zukunft, in der die Textilherstellung durch die Automatisierung modernisiert und verbessert wurde. … Und nicht nur das. Jakob Himmelspachs Innovationen dienten als Inspiration für die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz…“

Die Betrachtungen zu „Arbeit“ einerseits und dem Dialog zwischen Performer:innen und Publikum rundet – diesmal die menschlichen – Autorin mit den Sätzen ab: „Meine Arbeit heißt: Euch Eure Arbeit vergessen zu lassen und ein Gewebe in Zeit und Raum herzustellen, das Euch herausfischt aus Eurer Routine oder Eurem Marathon. Ein Gewebe, das uns auffängt, gemeinsam jetzt hier.“

Fahrende Roboter, die immer umfallen, wenn sie die Balance verlieren, die aber aufeinander reagieren und immer wieder gemeinsam fast tänzerische Choreografien ausführen – das war teilweise in dem dokumentarischen Film 1/0/1 von „manufaktor“ aus Berlin zu sehen, der im Rahmen des Future Lab-Festivals im Wiener Schuberttheater über die Leinwand flimmerte.

Als Mittelding aus Live- und Streaming-Performance hatten die Figurentheater-Künstler:innen aus der deutschen Hauptstadt in einem zweieinhalbjährigen Prozess das Zusammenspiel von Menschen und Robotern erarbeitet. Aber nicht nur das, ihnen ging’s/geht’s – wie sie in im Film eingebauten Interviews und einem anschließenden Online-Video-Talk erzählten – auch darum im Theater und der Gesellschaft herr-schende Normen zu hinterfragen, „auszuhebeln“ in Richtung einer vorurteils- und hierarchiefreien Gesellschaft. Dazu arbeiten die Künstler:innen selbst immer kollektiv – was mitunter auch mühsam sei, aber den eigenen Zielen, Utopien eben durch viel Kommunikation, Ausdiskutieren usw. näher komme.

„Utopie-Maschine“ nennen sie ihre Bühne, den Auftrittsraum für Roboter und Menschen, die teils robotermäßig android-artig kostümiert sind. In Künstlicher Intelligenz zeige sich immer wieder ein sogenannter Bias – u.a. Diskriminierung nicht-weißer Menschen, weil hauptsächlich von weißen Cis-Männern programmiert ;(

Das Schuberttheater selbst experimentiert auch schon länger mit dem Zusammenspiel von analog und digital und lädt unter anderem zu virtuellen Rundgängen – mit vor Ort ausleihbaren VR-Brillen – im digitalen Puppenmuseum ein. Für dies aktuelle Ausgabe des Zukunfts-Labors wurde dafür ein eigener, zusätzlicher Raum geschaffen, z. B. „Insight:Aaron Swartz”. Der viel zu früh verstorbene (1986 – 2013) US-amerikanische Programmierer oft auch als Hacktivist bezeichnet, verstand das Internet als eine demokratische Plattform und war auch federführend mitbeteiligt an der Entwicklung von Creative Commons, nicht profitorientierter Gemeinschafts-Urheberrechten.

Im Rahmen des Festivals noch zu sehen sind „Blade Runner – Das Märchen Mensch“, ein hauseigenes Figurentheater das von dem gleichnamigen (ersten Teil des Stücktitels) Roman und Filmklassiker ausgeht – Link zu einer Stückbesprechung auf dieser Homepage weiter unten. Außerdem noch zu erleben die VR-Installation „Echtzeitkunstwelt“ und ein VR-Circus sowie vor Ort die Museumsführung mit VR-Brille und die Puppenserie „En Würstelstand auf Weltreise“ – siehe Infobox.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen