Ein dichte, abwechslungsreiche, spannende Theaterstunde voller immer wieder krasser Wendepunkte samt sarkastisch-ironischen Momenten lebt darüber hinaus aber vor allem davon, dass es sich um eine echte Lebensgeschichte – und dies mit Happy End handelt. „Lotfullah und die Staatsbürgerschaft“ im Vestibül des Wiener Burgtheaters erzählt szenisch die Jahre in Österreich nach seiner Flucht. Als Kleinkind mussten die Eltern mit ihm das afghanische Ghazni verlassen, fanden Zuflucht in Pakistan, wo nach einigen Jahren das Leben auch nicht mehr erträglich war. Es war schon äußerst schwierig für die Familie, das Geld für die Flucht eines der ihren aufzutreiben. Tränenreich verabschiedet die Mutter den jugendlichen Sohn. Und rät ihm, auf der gefährlichen Fluchtroute im Schlaf immer doch auch irgendwie wach sein zu müssen (adir).

Europa war das Ziel, irgendwann landete er zufällig in Österreich. Weder flossen hier Milch und Honig im sprichwörtlichen Sinn, noch wurden Menschen, die flüchten mussten, mit offenen Armen empfangen wie es in früheren Fluchtbewegungen – von Ungarn (1956), Tschechoslowakei (1968) bis zu den Jugoslawienkriegen (Anfang der 90er Jahre) noch eher der Fall war. Schikanen, Willkür trotz Rechtsstaat, Waaaaaarten auf Papiere, ein Flüchtlingscontainer hinter Drahtzaun, Abnahme des Ausweises durch die Behören, weil im Asylinterview nicht verstanden wurde, dass viele Afghan:innen schon lange vor der wieder völligen Machtübernahme durch die demokratiefeindlichen Taliban, von dort flüchten mussten – die einen in den Iran, andere nach Pakistan.

Monatelang staatenlos. „Wenn du keinen Ausweis hast, existierst du nicht“, fällt der treffende Satz. Der erinnert an Bert Brechts „Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so eine einfache Weise zustande wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustande kommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber ein Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird.“ (Flüchtlingsgespräche 1940/41).

Leben im Freien – im „Rosengarten“. Irgendwann dann doch wieder ein Ausweis, Flüchtlingsunterkunft weit ab im tiefsten Niederösterreich. Und dennoch nahm Lotfullah dreieinhalb-stündige tägliche Reisen in die HTL Mödling, aber auch nach Wien ins Burgtheater zu Proben für Projekte auf sich. Die Theaterprojekte boten ihm geborgenen Halt, auch wenn er manches nicht verstand, wie es im Stück heißt und nachvollziehbar zu erleben ist – für Außenstehende kaum verständliche Aufwärmübungen für die Stimme mit bedeutungslosen Lautkombinationen 😉

Der Humor kommt in dieser Stunde nicht zu kurz. Das Stück entstand in langem Hin und Her aus der neun Jahre währenden Zusammenarbeit von Anna Manzano, Marie Theissing, Lotfullah Yusufi und Magdalena Knor, anfangs als Spielclub im Burgtheater, später als freie Gruppe. Ergänzt und erweitert um Florian Jungwirth, Waltraud Matz, Himali Pathirana, Marlen Schenk-Mair, Ben Schidla und Patrick Werkhner sowie Alex Teufelbauer, der in den „Rosengarten“-Szenen in Lotfullahs Rolle schlüpft, entwickelte das Team rhythmisch choreografierte Szenen, die Begegnungen mit Bürokratie ebenso wie mit Helfer:innen knapp und rasch wechselnd, teilweise chorisch schildern.

Der Staatsbürgerchor mit fast höfischen Halskrausen, getrötete Bundeshymne, beamtliche Stempelzeremonien… – was für Theaterpublikum und -beschäftigte vielleicht „kafkaesk“ wirken mag, ist Alltag der meisten Geflüchteten seit Jahren. Kaum ein oder einer kennt es anders. Rascher Erwerb der deutschen Sprache, gut integriert, sozial engagiert – hilft alles (fast) nichts. Bewahrt nicht vor widersinnigen Entscheidungen, Ablehnungen, drohender Abschiebung…

Doch neben Zielstrebigkeit, Ausdauer, Energie und doch die einen oder anderen Menschen, die helfen, unterstützen, sich einfach menschlich zeigen, sind verantwortlich für ein Happy End. Die Energie Lotfullah Yusufis, der gemeinsam mit Regisseurin Anna Manzano sowie seinen Mitspieler:innen Marie Theissing und Magdalena Knor (auch Live-Musik) das Stück entwickelt hat, macht den Raum zeitweise fast zu klein für seine Power. Eine Art befreites Aufspielen, ist das Stück doch ein geglückter Sieg über alle Hindernisse und Schikanen.

Ohne es direkt anzusprechen, ergibt sich so „nebenbei“ die Lehre: Hätte Lotfullah Yusufi selbst aufgegeben und wäre er nicht bei seinem Einspruch gegen den ersten Abschiebebescheid unterstützt worden, gäbe es auch diesen bewegenden und doch Mut machenden Theaterabend nicht!

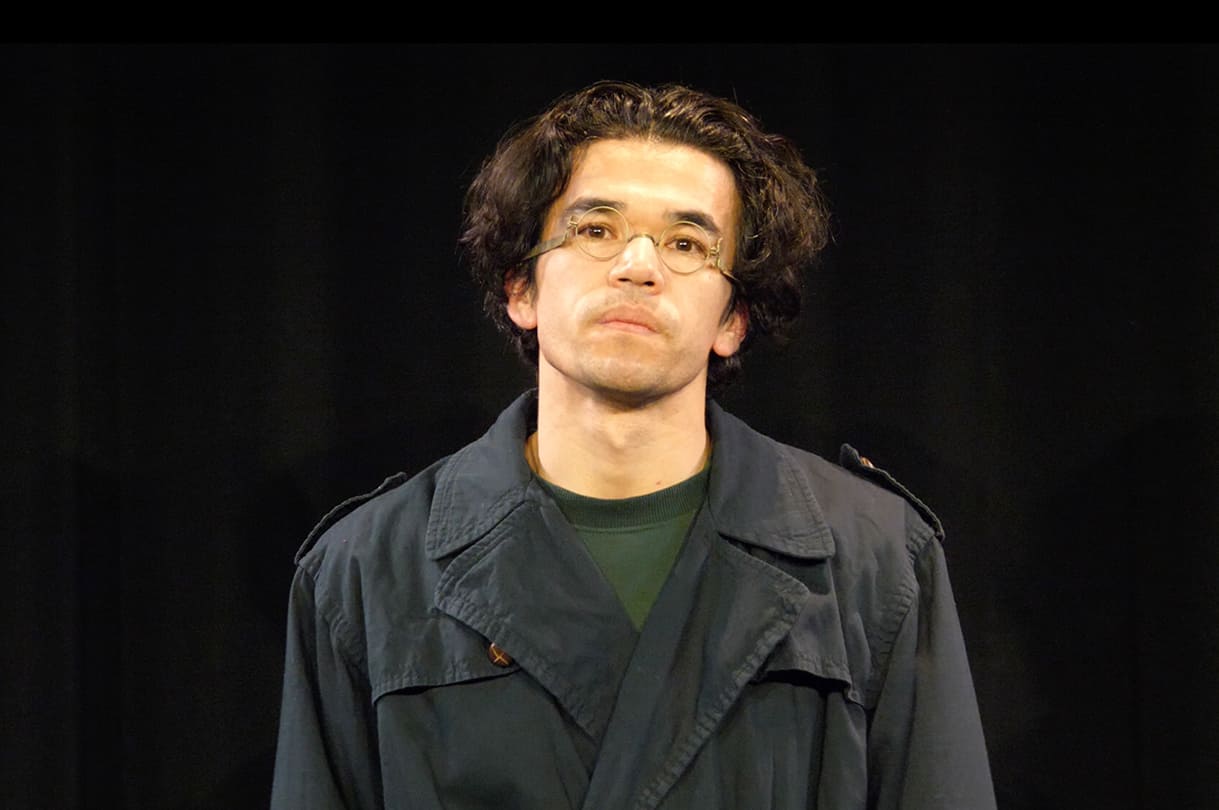

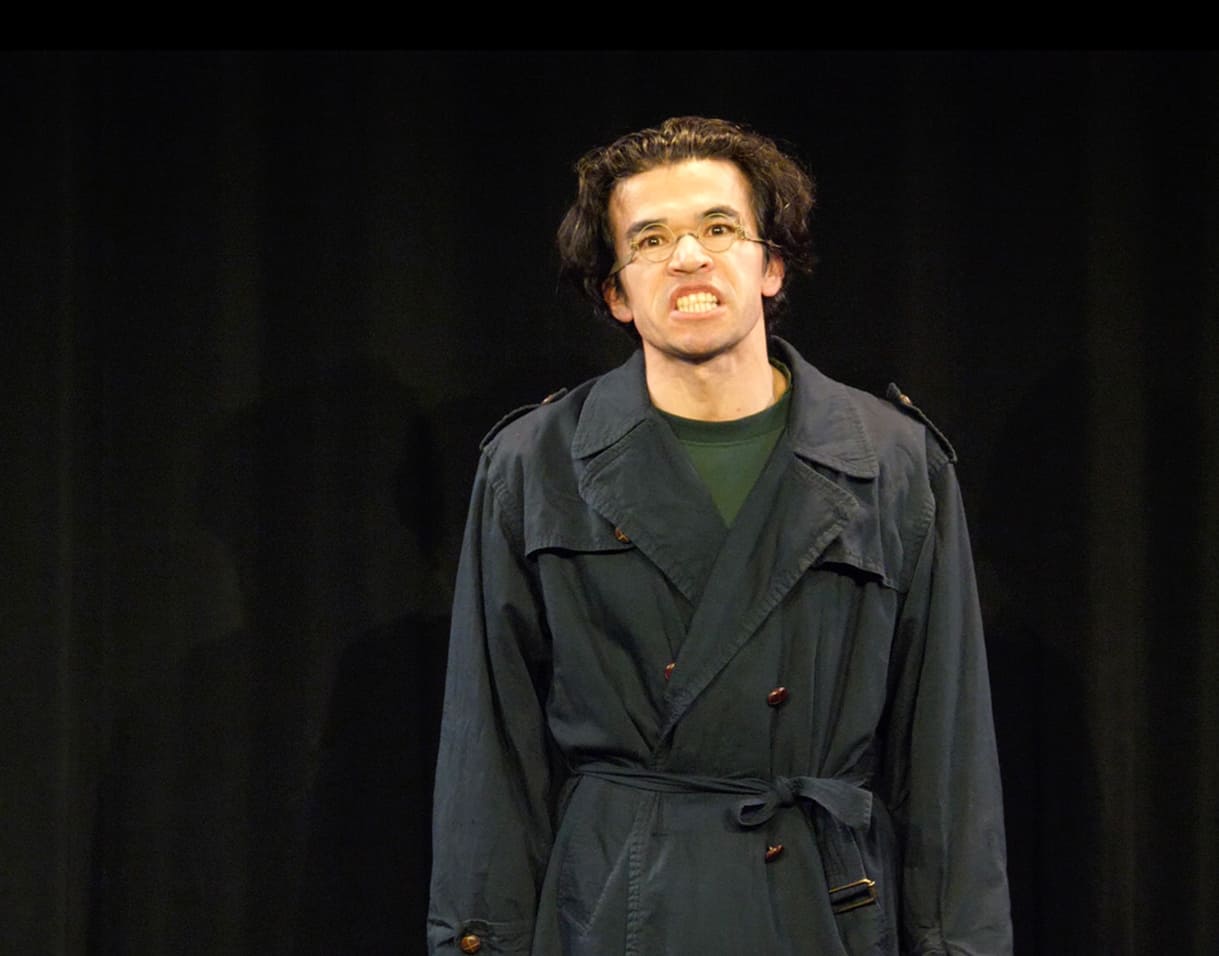

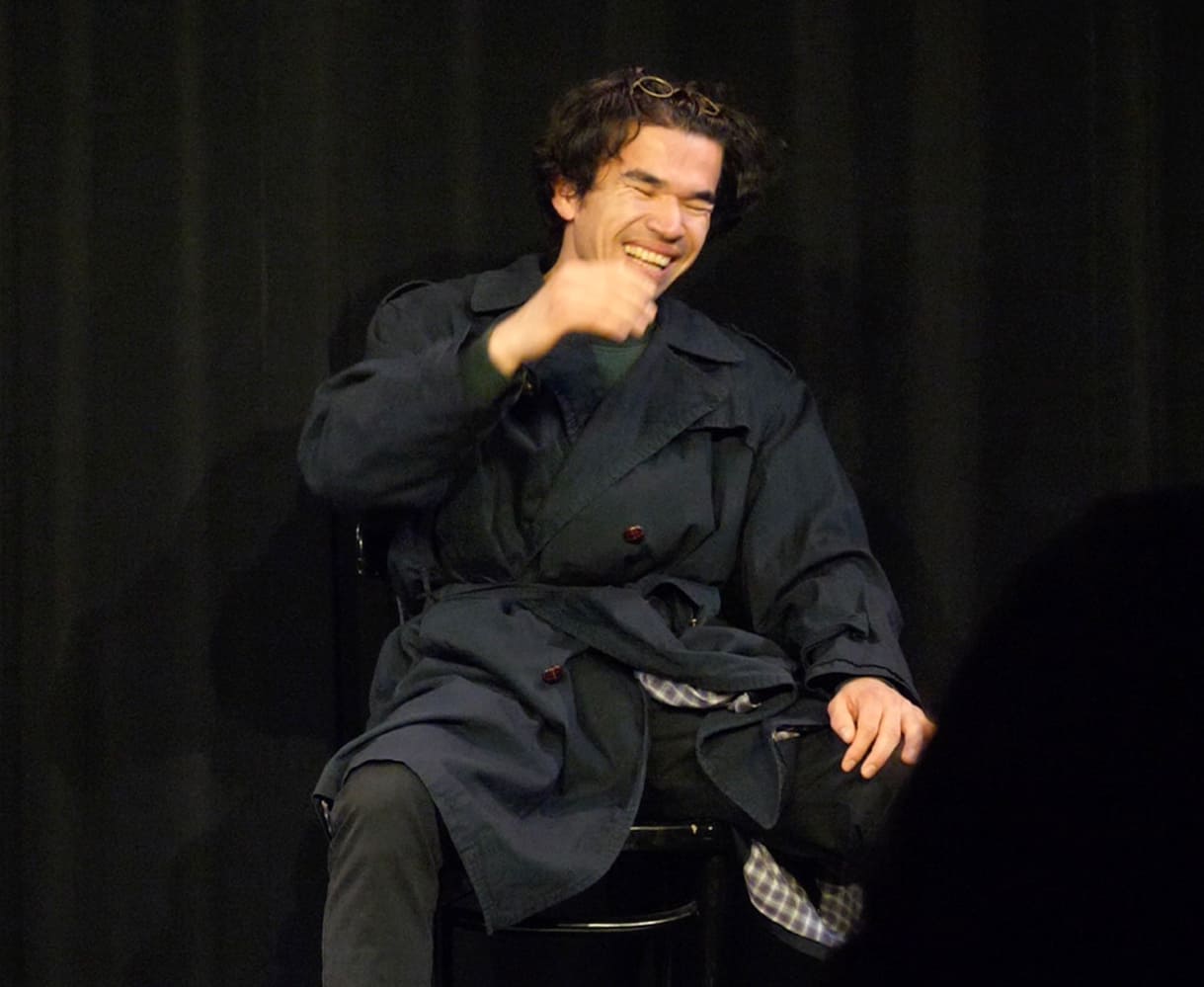

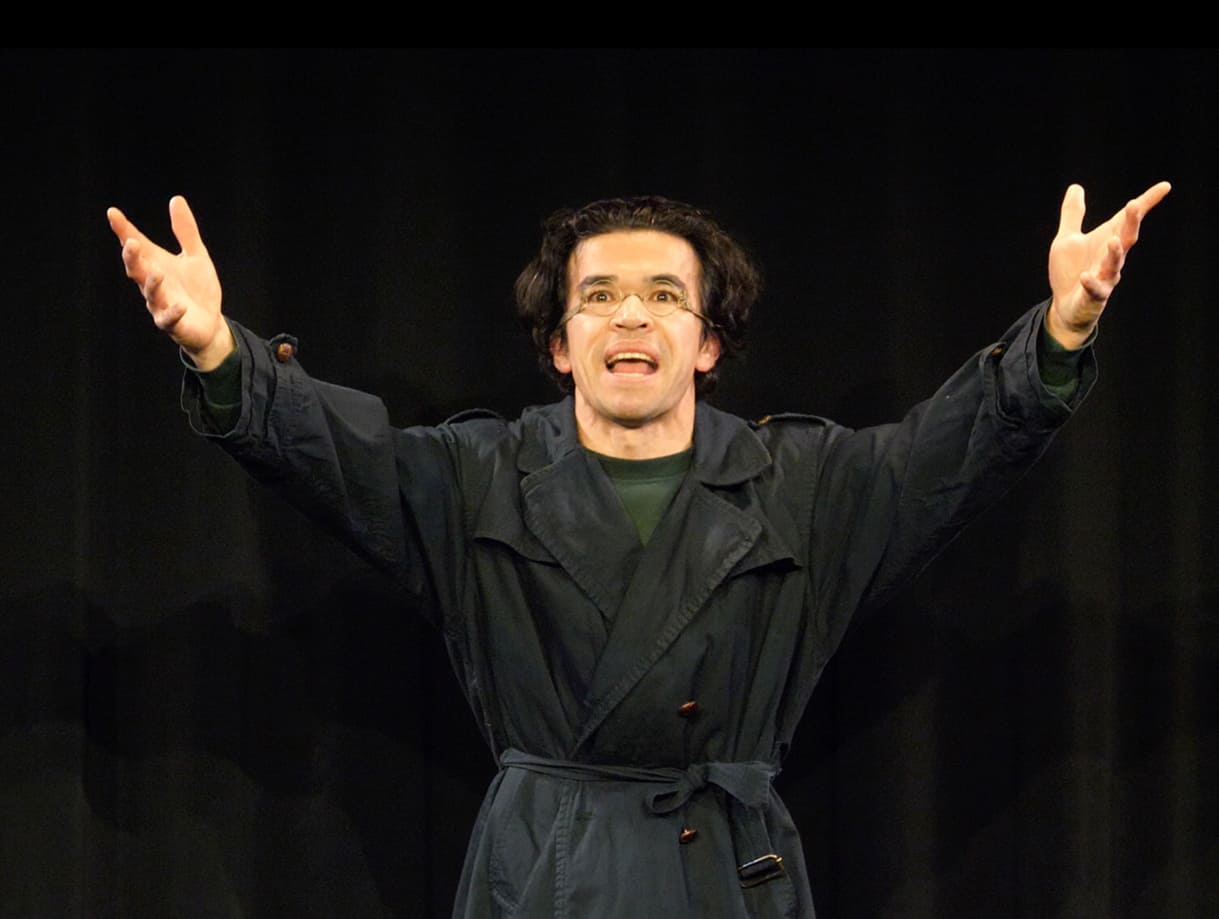

Leere Bühne. (Fast) total finster. Licht geht ein. Ein Mann in Militärmantel und Stiefeln liegt auf dem Boden. (Fast) tot.

So beginnt die Inszenierung und das sehr dichte, packende, berührende Solo-Schauspiel mit vielen Rollenwechseln. Ein Klassiker der deutschsprachigen Dramatik, jahrzehntelang auch Schullektüre, „Draußen vor der Tür“ von Wolfgang Borchert war – leider nur ein Mal (vorläufig?) im Studio des Theaters Akzent zu erleben. Gespielt und inszeniert von Bagher Ahmadi.

Unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg (erst als Hörspiel, ein halbes Jahr später als Theaterstück) wurde die fiktive Geschichte des Soldaten Beckmann, der in der Schlacht von Stalingrad eine kleine Truppe befehligte, später in sowjetische Kriegsgefangenschaft kam und einige Jahre später nach Deutschland zurückkehrte, uraufgeführt. Er findet nicht mehr ins Leben zurück. Die Ehefrau lebt mit einem anderen Mann. Er weiß keinen Ausweg, springt in die Elbe.

Der Fluss schwemmt den Mann ans Ufer – die Ausgangsszene. Beckmann im Dialog mit der Elbe. Auch die will ihn nicht. „Nein. Du Rotznase von einem Selbstmörder. Nein, hörst du! Glaubst du etwa, weil deine Frau nicht mehr mit dir spielen will, weil du hinken musst und weil dein Bauch knurrt, deswegen kannst du hier bei mir untern Rock kriechen? Einfach so ins Wasser jumpen? … Du bist mir zu wenig, mein Junge. Lass dir das von einer alten Frau sagen: Lebe erst mal. Lass dich treten. Tritt wieder! Wenn du den Kanal voll hast, hier, bis oben, wenn du lahmgestrampelt bist und wenn dein Herz auf allen vieren angekrochen kommt, dann können wir mal wieder über die Sache reden.“

Also auch da unerwünscht. Und so humpelt er wegen einer Kriegsverletzung weiter durch ein Leben, in dem er immer und allerorten unerwünscht ist und bleibt – eben „draußen vor der Tür“.

Bagher Ahmadi stemmt das Stück mit mehr als einem Dutzend an Personen als Solist, switcht von einer Rolle in die andere, anderer Tonfall, hinkend oder nicht, Brille oder nicht, und spielt in hohem Tempo – anfangs vielleicht eine Spur zu schnell gesprochen – und macht aus dem nicht selten betulich und lehrhaft inszenierten Stück einen mitreißenden rasanten Höllentritt.

Als Musik wählte Ahmadi für den Beginn jene von Peter Gabriel (Stimme von Nusrat Fateh Ali Khan) für den Film „The Last Temptation of Christ“ (1988). Am Ende ist persische Musik zu hören, die der Schauspieler aus dem chinesischen Action Drama „14 Blades“ (2010) kennt.

Der Schauspielabsolvent der MuK (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien), der schon im Volkstheater in den Bezirken, dem St. Pöltner Landestheater sowie in Filmen (u.a. einem Tatort) zu sehen und erleben war, verleiht dem Borchert-Stück unausgesprochen durch seine auch sichtbare Herkunft eine weitere – aktuelle – Dimension. Der gebürtige Afghane (1996), flüchtete als 13-Jähriger in den Iran, wo er drei Jahre als Schneider in einer Fabrik gearbeitet hat, mit 16 landete er in (Ober-)Österreich. Neben dem Schauspielstudium machte der 3-Sprachige (Dari/Farsi, Englisch, Deutsch) Ausbildungen in Stunt, Kickboxen, Parkour. Ihm selbst gelang und gelingt es so auch so manche Tür zu öffnen. Durch sein Spiel, das sofort die Wand zum Publikum niederreißt, jedenfalls die zu seinen Zuschauer:innen.

ibrahim-und-moses – Volkstheater-Bezirke <- damals noch im Kinder-KURIER

Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf dürfte wohl wirklich (fast) allen Kindern – und das seit Generationen – als Heldin bekannt sein. Ein starkes Kind, das selbstständig ist und so manche Regeln von Erwachsenen hinterfragt und durcheinander bringt. Auch wenn – in Büchern, Filmen, Computerspielen und auf Theaterbühnen sehr oft männliche Helden dominieren, gibt es sie gar nicht so selten: Mädchen und Frauen, die in unterschiedlichsten Bereichen Stärke zeigen.

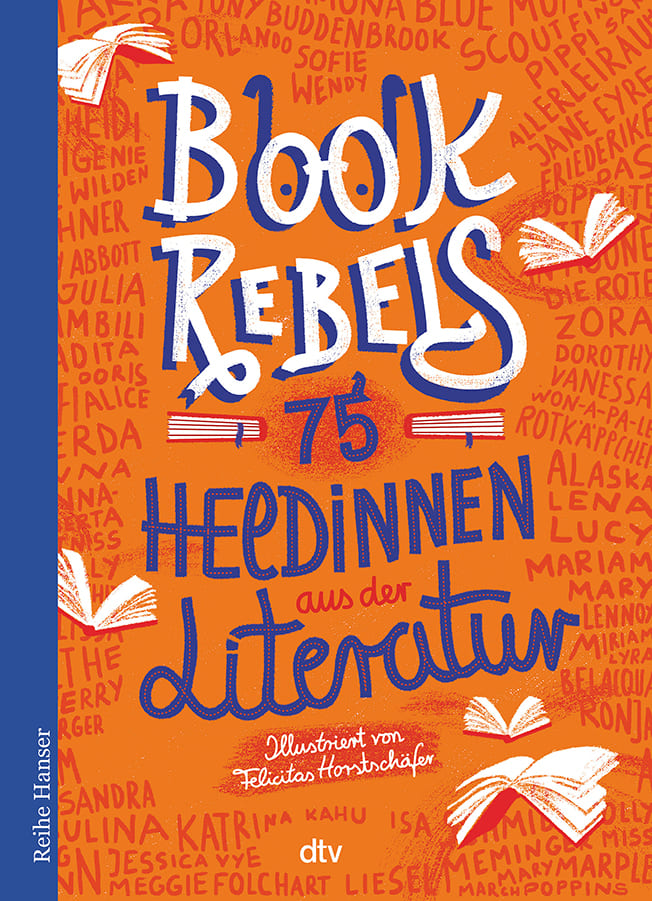

Knapp mehr als sechs Dutzend starke Mädchen und Frauen aus der Literatur versammelt dieses Buch „Book Rebels – 75 Heldinnen aus der Literatur; Von Pippi Langstrumpf bis Katness Everdeen“. Auf 180 Seiten sind ihre geschriebenen Abenteuer in kurzen Texten und jeweils ganzseitigen eigens dazu angefertigten Illustrationen (Illustration: Felicitas Horstschäfer) dargestellt. Herausgegeben von Annette Pehnt haben 32 Autor:innen die jeweiligen – meist – Titelheldinnen aus Büchern beschrieben, den Inhalt der jeweiligen Werke leicht fasslich zusammengefasst. Hin und wieder streuten die einen und anderen auch Zitate aus den entsprechenden Büchern ein.

Und so kannst du mit diesem Buch so manche dir schon bekannte Heldin in Kürzest-Präsentation wieder treffen und vielleicht noch mehr dir bisher unbekannte Vorbilder kennenlernen. Vielleicht greifst du dann zum jeweiligen Buch, um mehr über Celie und Sofia aus „Die Farbe Lila“ oder Kambili aus „Blauer Hibiskus“, das in Nigeria spielt, erfahren. Oder über Mariam aus „Tausend strahlende Sonnen“ und den anderen Büchern von Khaled Hosseini, die dieses Mädchen bis zur Frau und Mutter in Afghanistan begleitet. Katniss Everdeen aus dem untertitel des Buches könnte dir möglicherweise schon aus „Die Tribute von Panem“ bekannt vorkommen.

Manches Mal – wie im Abschnitt über „Coraline“ dürfte allerdings eher der Film rezensiert worden sein, der sich in manchen Abschnitten doch von der Buchvorlage unterscheidet.

Follow@KiJuKUheinz

Haare, Haare, Haare – sie sind ein zentrales Element in den Performances von Shahrzad Nazarpour. Ob sie ihre befreiten Haare in „Hijab offline“ im Dschungel Wien tanzen ließ oder mit ihnen in einer Serie von Auftritten in Galerien und (halb-)öffentlichen Räumen wie Glas-Container etwa im Wiener MuseumsQuartier ebenfalls zum Thema Freiheit spielte. Nun bereitet sie sich auf drei jeweils rund vierstündige Performances im Kubus EXPORT (Hernalser Gürtel – Details siehe Info-Box) vor: „Hair, Stones and Voices“, heißt diese an drei Tagen hintereinander (8. – 10. August 2024).

Bis dahin sammelt sie schon einiges an Haaren, die beim Kämmen in Kamm oder Bürste hängen bleiben. Diese mixt sie dann bei der Performance in einem Glas mit etwas Joghurt. „Vor zwei Jahren wurden Frauen im Iran, die ihre Haare nicht ganz verhüllt haben, von aggressiven Männern mit Joghurt attackiert“, erklärt die Künstlerin dem fragenden Journalisten den entsprechenden Hintergrund.

Außerdem würde durch ein bisschen Joghurt das Geschehen im Wasser deutlicher sichtbar werden.

Zwischen dem tänzerischen Ausfüllen der Fläche im Glas-Würfel wird sie am ersten Tag mit solchen Haaren auch die Fenster reinigen. Anderntags wird sie solche an einigen Stellen an die Glaswände „kleben“. Und am dritten Tag ihre Haare zählen. Dazwischen nennt sie immer wieder Namen von attackierten, ermordeten oder anders gewaltvoll zu Tode gekommener Frauen. Oft sind es „nur“ Namen und die Altersangaben, darunter eine Siebenjährige – 7(!) Jahre jung. „Es sind alles reale Namen, die ich gefunden habe, für viele gibt es nicht mehr an Informationen, es gibt ja keine offiziellen Todeslisten.“

Das Zählen der Haare sieht Nazarpour als Gegensatz zu dem Aufzählen der Opfer-Namen. „Die Haare sind für mich immer ein Symbol der Freiheit!“, so die Performerin zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…

„Natürlich werde das voll anstrengend an drei Tagen jeweils ungefähr vier Stunden zu performen“, meint sie, „aber ich mag das, ich liebe auch diese Herausforderung!“

Haare sind für sie aber auch etwas sehr individuelles, damit verbinde sie viele private Erinnerungen, „aber ich will das dennoch nicht nur auf mich und den Iran beziehen, sondern auch auf Afghanistan und den gesamten Nahen und Mittleren Osten“.

Mit ihrer Performance „Hair, Stones and Voices“ will die Künstlerin neben der Solidarität mit FLINTA* inn der genannten Region, auch die Emanzipation für eine globale Freiheit unterstützen.

Und die Steine im Titel der Performance? „Nein, Steine kommen nicht vor, aber sie sind für mich auch ein Symbol des Widerstandes!“

wenn-befreite-haare-zu-tanzen-beginnen/ <- damals noch im Kinder-KURIER

Bund, Länder, Gemeinden, Bezirke, Kollektivvertrag, MA für Magistratsabteilungen, AMS für ArbeitsMarktService… Mahmoud schreibt die Begriffe auf eines der großen weißen Blätter auf dem Flip-Chart. Manch andere Begriffe schreibt er auch in arabischen Schriftzeichen auf Dari, einer der am weitest verbreiteten Sprachen in Afghanistan.

Rund ein Dutzend Männer, die zu unterschiedlichen Zeiten aus diesem seit Jahrzehnten kriegsgebeutelten Land geflüchtet und irgendwann irgendwie in Österreich gelandet sind, absolvieren hier den vierten und letzten Teil des „interkulturellen Tandem-Trainings“, organisiert vom Verein „Neuer Start“ in Zusammenarbeit mit VIDC (Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation) und poika (Verein zur Förderung von gendersensibler Bubenarbeit in Erziehung und Unterricht). Etwas das als Prävention offenbar viel breiter angboten werden müsste wie jüngste Gewalteskalation gezeigt hat.

In den Räumen der Gebietsbetreuung am Floridsdorfer Schlingermarkt (Wien, 21. Bezirk) erfahren sie in diesem Teil mögliche Wege in den Arbeitsmarkt, zu Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten usw.

Die ersten drei Module – jeweils vier Stunden und getrennt für Frauen und Männer, um auch durchaus sehr intime Fragen vertrauensvoll besprechen zu können – befassten sich mit Geschlechter(un)gerechtigkeiten, Gesundheit – von der körperlichen über psychische bis zur sexuellen, sowie schließlich mit Familie und Gewalt(freiheit).

Klar und verständlich, dass ein Journalist nur zum vierten Teil und da nur bei den Männern Zugang bekam. Aber zwei Teilnehmer sprachen auch sehr offen mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… über die anderen Themen.

„Bei uns in Afghanistan passiert Kindererziehung oft mit einem Stock in der Hand. Viele in unserem Land halten das für normal. Hier haben wir erfahren, dass das nicht richtig ist und Kinder Rechte haben, auch darauf anzuziehen, was sie wollen. Und wir als Eltern sie nicht zwingen sollen, das anzuziehen, was uns selber gefällt“, schildert Reshad Saway. Der 35-jährige Wirtschaftsuni-Absolvent (in Indien, wo er auch zwölf Jahre lang gearbeitet hat) kam mit einem Visum aus Pakistan, wo er zuletzt lebte, zu seiner hier lebenden Ehefrau. „Zu Österreich hatte ich schon früh einen emotionalen Bezug, weil mein Vater vor 30 Jahren hier ein Semester Physik studiert hat.“

Er komme aber aus einer streng patriarchalen Gesellschaft „und hier muss ich viel Neues lernen – die deutsche Sprache ist nur eines, viel schwieriger sind die Unterschiede im sozialen und kulturellen Leben zu begreifen – da hat dieser Kurs sehr viel geholfen“, sagt er zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… vor allem auf Englisch, „da fühl ich mich noch wohler als auf Deutsch“.

Er wisse schon, dass auch so manche Österreicher ihre Kinder nicht gewaltfrei erziehen, „aber hier wissen wahrscheinlich die meisten, dass es nicht in Ordnung ist. Wir sind in einer Tradition aufgewachsen, wo der Stock immer noch eher normal ist.“

Die interkulturellen „Tandem“-Trainings hat Shokat Walizadeh, Gründer und Geschäftsführer des Vereins „Neuer Start“, gelernter Zahntechniker (Top-Lehrling in Österreich) und mittlerweile Sozialarbeiter, 2016 ins Leben gerufen – „nach den sexuellen Übergriffen in der Silvesternach in Köln wollten wir Menschen aus Afghanistan helfen, ihre mitgebrachten traditionellen Geschlechterbilder zu hinterfragen, um ihr Verhalten verändern zu können“. Es sei ein bisschen mühsam, immer neu um die Finanzierung solcher Workshops ansuchen zu müssen und er hoffe, dass sie im kommenden Jahr wieder angeboten werden können – je vier Einheiten zu jeweils vier Stunden getrennt für Frauen und Männer – mit dem Angebot der parallelen Kinderbetreuung.

„Neuer Start“ organisiert eine Vielfalt an Aktivitäten – über Kickboxen als Sport- und Gesundheitsförderung hat KiJuKU ebenso schon berichtet wie über die großen Sport- und Kulturfeste, die weit über die eigene Community hinausreichen und eine Begegnung verschiedenster Kulturen und Ethnien sind; Anfang August steigt ein Volleyball-Turnier – siehe Info-Box.

Extra aus St. Pölten reiste Abbas Alizadah zu den interkulturellen Trainings an. „Ich lerne Deutsch mit YouTube, weil ich noch keine kostenlosen Kurse in Niederösterreich bekomme. Alles Geld, das ich hatte, habe ich für die ersten Kurse bezahlt, aber jetzt hab ich kein Geld mehr dafür“, schildert der 22-Jährige, der seit eineinhalb Jahren in (Nieder-)Österreich ist.

Täglich setzt er sich vormittags und abends zu fixen Zeiten (9 bis 11 und 21 bis 23 Uhr) mit dem Handy hin, um Deutsch aus dem Internet zu lernen.

Die Workshops hier am Schlingermarkt „haben viel gebracht. Erstens hab ich neue Leute und darunter auch Freunde kennengelernt. Zweitens hab ich viel über die Unterschiede in den Kulturen unserer beiden Länder gelernt, über Vorurteile. Und wir haben hier einen vertraulichen Raum, wo wir ganz offen über alles reden können. Drittens haben wir viele Informationen über Organisationen, Einrichtungen, Vereine und Projekte bekommen.“

Besonders gefallen habe ihm, dass es einen ersten Probetermin gegeben habe, wo Interessierte sozusagen reinschnuppern konnten, ob dieses interkulturelle Training ihnen zusagen oder nicht. Ihm hat es offenbar gefallen, „und ich war immer sehr pünktlich, auch wenn ich die weiteste Anreise hatte“.

In der Schlussrunde mit abschließenden Bemerkungen der einzelnen Teilnehmer meinte einer, der schon länger in Österreich lebt, nicht genannt und auch nicht auf einem Foto sein wollte: „Ich hab vorher schon zwei Mal Nein zu diesem Kurs gesagt, als der jetzige Durchgang begonnen hat und Shokat wieder gefragt hat, hab ich gesagt: Naja, schaust dir das einmal an. Und es waren tolle Gespräche und Diskussionen in einem offenen, vertraulichen Raum, hat mir doch einiges gebracht.“

Er wünsche sich eine Fortsetzung, sozusagen Aufbau-Module, „da sollten dann aber nicht nur Afghanen, sondern auch Einheimische dabei sein, um mehr kulturellen Austausch zu haben“, schlägt er vor.

In diesen vier Workshops gab es immer nur einen Österreicher als einen Teil des Leiter-Tandems, beim KiJuKU-Besuch David neben dem schon oben erwähnten Mahmoud, der Sozialarbeiter bei „Rettet das Kind“ im Bereich gewaltbereiter Jugendlicher ist. Bei den Frauen leiteten Caro und Arezu die Workshops.

ﻣﻦ اﻣﺮوز اﯾﻨﺠﺎ ھﺴﺘﻢ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ. ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ اﻣﺮوز اﯾﻨﺠﺎ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای

ﺧﻮدم، ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﺻﺪاﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و اﺟﺎزه ﺣﻀﻮر در اﯾﻨﺠﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ، .ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich darf heute hier über das Thema Menschenleben – Menschenrechte – Menschenpflichten sprechen. Ich möchte heute hier nicht nur für mich sprechen, sondern stellvertretend für meine Freundinnen in Afghanistan, die keine Stimme haben und hier nicht stehen dürfen.

Ich bin Sediqa Saeedi. Ich bin 15 Jahre alt und vor drei Jahren aus Afghanistan nach Österreich gekommen. Ich gehe in die vierte Klasse der MSI Feuerbachstrasse.

مدت سھ سال میشود کھ در اتریش آمدم و کلاس چھارم Msi Feuerbachstraße ھستم

اصلاً حقوق بشر چیست؟ وظایف انسان چیست؟

Als ich mit meiner Vorbereitung für die Rede begonnen habe, habe ich mich gefragt? Was bedeutet das überhaupt Menschenrechte? Und was sind Menschenplichten? Ich habe dazu mit Freundinnen und MitschülerInnen gesprochen. Zuerst in Österreich.

Meine MitschülerInnen haben gesagt: Weiß ich nicht, was das ist? Ich kenne das nicht. Und dann habe ich meinen Freundinnen in Afghanistan geschrieben. Und die haben das sofort gewusst: Menschenrecht bedeutet, dass wir die gleichen Rechte wie Männer haben, dass wir in Freiheit, in Sicherheit und in Frieden leben dürfen, und dass wir zur Schule gehen dürfen.

Wissen wir und schätzen wir erst dann, was Menschenrechte sind, wenn sie uns weggenommen werden?

ماده 1 اعلامیھ جھانی حقوق بشر بیان می کند کھ ھمھ افراد بشر آزاد بھ دنیا می آیند و از نظر حیثیت و

.حقوق برابر ھستند

.ماده 3 می گوید ھر کس حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد

.و ماده 26 می گوید کھ ھر کس حق دارد از آموزش و پرورش برخوردار شود

.یعنی دوستان من و بسیاری دخترای دیگھ در افغانستان ھمھ این حقوق را از دست داده اند

Ich bin in Herat, Afghanistan aufgewachsen. Ich wusste damals noch nicht, was Menschenrechte sind. Ich habe mit meiner Freundin Naz in der gleichen Straße gewohnt, nur 5 Minuten voneinander entfernt. Es war nicht sicher in die Schule zu gehen, aber wir sind trotzdem jeden Tag gegangen. Obwohl wir Angst vor Bomben und Angriffen hatten. Meine Freundin Naz war die beste in der Klasse, heute darf sie nicht mehr in die Schule gehen.

Am Nachmittag sind wir mit dem Fahrrad in unserer kleinen Straße gefahren. Meine Freundin darf heute nicht mehr Fahrrad fahren und nur verhüllt und in Begleitung eines Mannes auf die Straße. Was glauben Sie? Wie fühlt sie sich jetzt? Was wird aus ihr und ihren Träumen? Das Recht auf Freiheit, Frieden, Sicherheit und gleiche Rechte unabhängig von Herkunft und Religion ist in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgelegt.

دوستم نازی ھم سن و سال من ورزشکار بود، ژیمناستیک می کرد. او دیگر اجازه این کار را ندارد. او در

مدرسھ خیلی خوب بود و می خواست مثل من دکتر شود، اما دیگر امکان پذیر نیست. این من را بسیار ناراحت

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ اﻣﺮوز اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﻢ ﮐﮫ داﻧﺴﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و .

. ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﭼﻘﺪر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .

Menschenrechte zu leben bedeutet, dass wir in Respekt und Solidarität miteinander leben. So bin ich aufgewachsen. Es war in meiner Familie immer wichtig respektvoll und freundlich mit anderen zu sein. Zu helfen, wenn andere in Not sind. Egal wer sie sind, ob reich oder arm. Das hat mich geprägt. Nur wenn es anderen gut geht, dann geht es uns auch gut.

Wenn wir Menschenrechte, sowie in Freiheit und Sicherheit leben möchten, haben wir nicht dann auch die Pflicht die Rechte anderer zu wahren und zu respektieren?

ھفتاد و پنج سال پیش در دسامبر گذشتھ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیھ جھانی حقوق بشر را

تصویب کرد. این یک پروژه بزرگ صلح بود کھ پس از جنایات جنگ جھانی دوم ایجاد شد. امروزه دیگر در

سیاری از کشورھا حقوق بشر رعایت نمی شود، جنگ ھا بیشتر و دموکراسی ھا کمتر است. اما حتی در

اروپا کھ خود را خوش شانس می دانیم کھ رفاه، دموکراسی و حقوق بشر داریم، اینھا تضمین نمی شود. روز

.بھ روز صداھای بیشتری شنیده می شود کھ می گویند حقوق برابر امکان پذیر نیست

Artikel 29 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte legt fest, dass

– jeder Pflichten gegenüber der Gemeinschaft hat,

– jeder die Anerkennung und Achtung der Rechte und Freiheiten Anderer zu sichern hat und

– für das allgemeine Wohl in einer demokratischen Gesellschaft beizutragen hat.

Wenn wir unsere Menschenrechte und -pflichten vergessen, ist dann nicht auch unsere Demokratie, unser Frieden und unser Wohlstand hier in Österreich gefährdet?

Als ich meinen Mitschülerinnen erklärt habe, was Menschenrechte sind, haben sie gesagt, „ja, wir möchten das Recht haben, nicht in die Schule gehen zu müssen. Ich will nicht in die Schule gehen, ich habe keinen Bock.“

ھمھ ما وظیفھ داریم برای حقوق بشر مبارزه کنیم و صدای خود را بلند کنیم. ما ھمچنین وظیفھ داریم برای

دفاع از حقوق و آزادی دیگران دفاع کنیم. این بدان معنا نیست کھ ما باید با سلاح بجنگیم. اما حق آموزش و

حق یادگیری ارزش حقوق بشر شاید بتواند بھ صلح و رفاه بیشتر کمک کند. و نھ اینکھ مردم فقط زمانی از آن

.شوند کھ آن را از دست داده باشند اگاه

Ich wachse in zwei Welten auf, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich hier in Österreich sein kann, in Frieden, in Sicherheit und in die Schule gehen darf. Ich habe den Vergleich mit Afghanistan und weiß, dass es nicht selbstverständlich ist.

Wenn ich höre, dass Kinder hier nicht zur Schule gehen wollen, macht mich das traurig, besonders wenn ich an die Mädchen in Afghanistan denke, für die das ein Traum wäre in die Schule zu gehen. Artikel 26 der Menschenrechtserklärung legt das Recht auf Bildung fest. Aber er sagt auch, dass die Achtung vor den Menschenrechten gestärkt werden muss.

Lernen wir hier in Österreich in der Schule genug, über die Bedeutung von Menschenrechten und unsere Pflichten für diese einzutreten? Ich glaube nicht.

من از اصالتم اینکه امروز می توانم حق انسانی خود را برای تحصیل و آزادی زندگی کنم سپاسگزارم. امیدوارم در

مورد حقوق بشر و مسئولیت های انسانی بیشتر بیاموزیم و با صدای بلند صحبت کنیم که کدام حقوق در همزیستی

!ما مهم است. امیدوارم امروز بتوانم سهم مهمی در این امر داشته باشم. و خیلی ها را به فکر وادار کنم!

Ich bin „Sag‘s Multi“ sehr dankbar für diese Möglichkeit, heute hier zu stehen und über Menschenrechte zu reden. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich heute stellvertretend für viele Mädchen aus Afghanistan spreche. Ich bitte alle die hier heute zuhören, über unsere Menschenrechte und unsere Pflichten nachzudenken, zu diskutieren und nachzulesen, wie wir diese besser schützen können. Und ich appelliere an alle, die die Macht haben etwas zu verändern, Menschenrechtsbildung in Kindergärten, Schulen und Arbeitsstätten zu stärken.

Danke für ihre Aufmerksamkeit!

So nah war Zaker Soltani seiner ersten Heimat, aus der er als Angehöriger der verfolgten Minderheit der Hazara als Jugendlicher vor mehr als zehn Jahren flüchten musste, seit damals nie. Drei Monate lang unterrichtete der nunmehr österreichische Künstler und Deutschlehrer (als Zweit- und Fremdsprache) an der staatlichen Wirtschaftsuniversität von Taschkent diese in Usbekistan (nördliches Nachbarland Afghanistans, weitere Nachbarländer: Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Turkmenistan) zweitbeliebteste Fremdsprache. Darüber hinaus initiierte der Austro-Afghane mit seinen Student:innen ein partizipatives Projekt, in dem diese österreichische Kunst und Kultur erarbeiteten und kennenlernten – auf für ihr (nicht nur) Bildungs-System, das auf autoritär und frontal setzt, ungewohnt recht selbstständige und partizipative Art und Weise. Ein freier Journalist * besuchte Ende Jänner – im kältesten Winter, den Usbekistan seit 50 Jahren erlebte, – einige weitere Bildungsprojekte in der usbekischen Hauptstadt.

Vorsichtig die Schritte auf den vereisten Gehsteigen von O’zebekiston, einer der beeindruckenden Metro-Stationen Taschkents, die in ihrer Mixtur aus Kathedralen und Museen an Moskau erinnern, setzend, nähern sich Studierende und Lehrende den Eingängen zur staatlichen Wirtschaftsuniversität der usbekischen Hauptstadt. Ob beim Haupteingang an der Afrosiyob ko’chasi durch die neueren Gebäude oder neben der hoch oben thronenden Eishockeyhalle Humo-Arena vorbei, geht es in einen weitläufigen parkähnlichen Campus. Zwischen den neueren Gebäuden und dem eher älteren Haus 7, in dem sich auch die Uni-Kantine befindet, finden sich Nachbildungen berühmter Gebäude und Sehenswürdigkeiten der wichtigsten usbekischen Städte wie Samarkand, Buchara, Nukus, Namangan, Chiwa… – nicht so klein wie im Klagenfurter „Minimundus“, sondern jeweils gut einen Meter hoch und da noch dazu auf einem erhöhten erdigen Fundament fast auf Augenhöhe mit den meisten Studierenden.

In diesem Haus ist die Abteilung für Fremdsprachen beheimatet. Jede Studentin und jeder Student, egal welcher Fachrichtung und Universität, muss eine neue Fremdsprache lernen, die sie/er in der Schule noch nicht hatte. Deutsch zählt zu den beliebtesten – in (Hoch-)Schulen, rangiert nach Englisch an zweiter Stelle. Das weit verbreitete Russisch – noch aus der Zeit der Sowjetunion in der Usbekistan eine der Republiken war – gilt nicht wirklich als Fremdsprache und wird schätzungsweise von zwischen zwei Drittel und drei Viertel der Bevölkerung gesprochen, jedenfalls von der großen Mehrheit verstanden. Seit der Unabhängigkeit wird übrigens (wieder) das lateinische statt des kyrillischen Alphabets verwendet, wenngleich vieles in beiden Schriften angezeigt wird. Die Deutsch-sprechende Minderheit – unter Stalin wurden 40.000 Wolgadeutsch nach Usbekistan deportiert – spielt übrigens bei der Beliebtheit dieser Sprache keine Rolle mehr, es gibt nur mehr wenige Deutsch-Muttersprachler:innen. In erster Linie nennen Studierende mit denen der Reporter sprach: Deutsch sei das sprachliche Tor zu Europa und dieses oftmals das – zumindest temporäre – analoge Ziel.

Weitere Fremdsprachen, die hier an der Wirtschaftsuni gelehrt werden, sind Französisch, Chinesisch (Mandarin), Japanisch, Koreanisch und Polnisch. Die Vielsprachigkeit und Internationalität wird auch von gut zwei Dutzend verschiedenen großen Fahnen im Gang neben den beiden Veranstaltungssälen optisch zum Ausdruck gebracht. Die rot-weiß-rote Österreichs fehlt, selbst eine kleine vor dem Tisch der Leiterin der Fremdsprachenabteilung bedauert Zukhra Narbekova im Gespräch mit dem Journalisten aus Wien. „Ich habe mehrmals an den österreichischen Konsul geschrieben, um Fahnen gebeten, ihn auch für die Präsentation des Kunst- und Kulturprojekts eingeladen. Aber er hat nie geantwortet, ist auch niemals zur großen jährlichen Tagung der Deutschlehrerinnen und -lehrer aus ganz Usbekistan gekommen, hat auch nicht einmal abgesagt.“

So, und nun nach dieser elendslangen Einleitung endlich zur angekündigten Hauptgeschichte. Hier an der Taschkenter WU unterrichtete Zaker Soltani drei Monate lang Deutsch. Für die meisten seiner Student:innen auf besondere, teils eher gewöhnungsbedürftige Art. Frontalunterricht und stures Pauken oder Eintrichtern, das sie aus ihrer Schulzeit und bisherigen Uni-Kursen kennen, ist seine Sache nicht. Einbeziehung, Mitarbeit, Ermunterung zur Selbsttätigkeit – darauf setzte er in seinen Kurs-Einheiten.

Beim Lokalaugenschein von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… schilderte der Deutschlehrer kurz den Aufbau des österreichischen Bildungssystems und ermunterte die Studierenden, in Kleingruppen das Pendant in Usbekistan dazu darzustellen – in Wort und Grafiken. Und in der Präsentation auch die Unterschiede zwischen den beiden herauszuarbeiten und zu benennen.

So beginnt die Schulpflicht in Usbekistan erst mit sieben Jahren. Nach vier Grundschuljahren folgen fünf Jahre einer – gemeinsamen – mittleren Schule bevor sich daran die Bildungswege teilen in entweder drei Jahre eines Lyzeums (Allgemeinbildung) oder zwei bis drei Jahre eines Berufskollegs. Übrigens befähigen die Abschlüsse beider Zweige zu einem weiteren Hochschul-Studium –mit der Feinheit, dass das Bachelor-Studium länger dauert als das Magisterium.

Im Zuge der Präsentation der Kleingruppen-Arbeiten ergibt sich auch die Diskussion um sprachliche Feinheiten, im konkreten Fall der Mehrdeutigkeit des Wortes „umsonst“ – als einerseits für Gratis und andererseits vergebens. Gratis ist übrigens nicht einmal das Studium an staatlichen Universitäten. Mit 500 € pro Jahr liegen sie – nominell – nur um ca. ein Drittel unter den österreichischen, belaufen sich aber auf fast zehn Prozent eines durchschnittlichen Jahreseinkommens.

Auf Deutsch lehren und lernen durch aktives Verbalisieren setzte Zaker Soltani auch in einem von ihm zusätzlich angebotenen freiwilligen Projekt für Studierende. Ausgehend von seinem Hintergrund als Künstler entwickelte er „Sprache durch Kunst“, um den jungen Usbek:innen österreichische Kunst und Kultur zu vermitteln. Nein, er brachte ihnen weder Walzer noch Schuhplatteln bei, wie ein österreichischer Kollege spontan fragte, als er von mir von diesem Projekt hörte.

Vieles dreht sich um Bildende Kunst – Zaker Soltani selbst malt und gestaltete zuletzt in Wien im vergangenen Jahr anlässlich des Jahrestages der erneuten Machtübernahme seines ersten Heimatlandes durch die Taliban eine Ausstellung im Kunstraum Nestroyhof – Links dazu am Ende dieses Beitrages. Und so wählte der Künstler und Deutschlehrer einige berühmte Gemälde aus: Von österreichischen Künstlern wie Klimt, Schiele, Kokoschka aber auch anderer wie Breughel, die aber im Kunsthistorischen Museum in Wien hängen. Aufgabe für die Studierenden: Bildbeschreibungen und dabei so einiges Sprachliches zu lernen. „nebenbei“ aber auch so manches über Kunst und Kultur aus Österreich mitzubekommen.

Weil er zu Beginn dieses Projekts draufgekommen ist, dass viele seiner Student:innen noch niemals im Taschkenter Kunstmuseum waren, erweiterte der Lehrer das Projekt auch um usbekische Kunst und Kultur – bis hin zu manchen Vergleichen – etwa der Beschreibung der Wiener Karlskirche und des Gur-Emir-Mausoleums in Samarkand.

Noch näher an Sprache heran reichte die Beschäftigung mit literarischen Texten, sowohl alten wie Joseph von Eichendorffs „Mondnacht“ als auch neueren österreichischer Schriftsteller:innen wie Ernst Jandl oder Dimitré Dinev. Und die Ermunterung an Studierende, eigene literarische Kurztexte und Gedichte zu verfassen.

Geboren 1997 im afghanischen Ghazni musste Familie Soltani – wie viele andere Angehörige der seit „ewig“ verfolgten Minderheit der Hazara – flüchten. Erste Station: Pakistan. Viele hofften ja, doch wieder in die Heimat zurückkehren zu können. Doch auch dort machten sich Taliban und ähnliche Kaliber zunehmend breit. Also war auch dort keine sichere Bleibe. Als 15-jähriger Unbegleiteter Minderjähriger Flüchtling landete Zaker Soltani 2012 letztlich in Österreich, konkret im bekannten Lager Traiskirchen. Von dort kam er bald nach Vorarlberg, wo er im Gymnasium Schillerstraße in Feldkirch maturierte – und schon seine ersten Ausstellungen bis nach Bregenz hatte. Danach studierte er in Wien Kunstgeschichte und Deutsch als Zweit- und Fremdsprache und hatte – wie schon weiter oben erwähnt – im Vorjahr eine große Ausstellung im Wiener Kunstraum Nestroyhof, für die er eine Reihe von Begleitveranstaltungen organisierte – von Podiumsdiskussionen über Lesungen und Musik bis zu einem wissenschaftlichen Vortrag.

In Usbekistan wo zwar viele Deutsch lernen aber kaum jemand Österreich kennt, gibt es nun einige Dutzend Studierende, für die nicht nur das Land, sondern auch ein Teil seiner Kultur bekannt geworden ist – dank des Neu-Österreichers, der aus Usbekistans Nachbarland flüchten musste. Und dort erstmals seither nicht gleich als „fremd“ wahrgenommen wurde. „Viele hier halten mich für einen Usbeken, in Österreich fragen viele woher kommst du. Und wenn ich sage, ich bin Österreicher kommt die Frage, woher aber wirklich…“

KiJuKU: Du bist Künstler, hast Kunst studiert, warum auch noch Deutsch, um es zu unterrichten?

Zaker Soltani: Ich habe an der Uni Wien Kunstgeschichte studiert. Dann hab ich begonnen, deutsche Philologie zu studieren, weil ich Interesse an Sprachen gespürt habe – natürlich hatte ich ja von Anfang an nachdem ich nach Österreich gekommen bin Deutsch gelernt. So hab ich mich entschlossen, für das Masterstudium Deutsch als zweit- und Fremdsprache zu bewerben. Dieses Auslandspraktikum wird über die Uni Wien und den ÖÄD, der nicht mehr Österreichischer Austauschdienst heißt, sondern Agentur für Bildung und Internationalisierung, organisiert. Es ist allerdings freiwillig. Ich habe mich dafür entschieden.

KiJuKU: Warum gerade in Usbekistan?

Zaker Soltani: Erstens, weil ich mich als Künstler für islamische Kunst und Kultur interessiere und schon ein bisschen über die timuridische Kunst und Kultur wusste, Samarkand war das Zentrum des Timuriden-Reiches (1370 bis 1507 u.a. im Gebiet der heutigen Staaten Afghanistan, Iran und Usbekistan). Das war ein Grund. Und als ich über Usbekistan mehr gelesen habe, war ich überrascht, wie viele Studierende hier Deutsch als Fremdsprache wählen.

Als ich dann hier war, war ich sehr überrascht, dass Deutschland sehr aktiv ist und viele Informationen und Auslandsstudienaufenthalte mit Stipendien und Sommerkurse anbietet. Leider gibt es von österreichischer Seite nicht bis kaum Angebote. Zum Glück haben wir jedes Jahr eine Praktikumsstelle hier an der Wirtschaftsuniversität in Taschkent.

KiJuKU: Du hat ja auch schon in Österreich Deutsch als Zweit- bzw. Fremdsprache unterrichtet, was ist der Unterschied.

Zaker Soltani: Hier läuft vieles sehr frontal. Die Idee von mir war, alle Methoden, die wir in unserem Studium gelernt haben, hier auch zu praktizieren. Gerade das Kunst- und Kulturprojekt war für die Studierenden eine Möglichkeit, auch eine gewisse Autonomie bei ihrem Lernen zu spüren, selbstständig Texte lesen, verfassen, mit der Kunst und Kultur auseinander zu setzen und auch die Veranstaltung selbst mitzuorganisieren.

KiJuKU: War das für die Studierenden schwierig?

Zaker Soltani: Das war natürlich eine Herausforderung. In den ersten Wochen habe ich hospitiert und mir gedacht, so will ich nicht unterrichten. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sich Studierende auf diese Art ein bisschen langweilen, wenn alles frontal unterrichtet wird. Aber sie haben mir, als ich sie motiviert habe, sehr selbstständig zu arbeiten, nicht alles hinzunehmen und Lehrenden kritisch zu begegnen, gesagt, dass sie das halt weitgehend vom Kindergarten an so kennen. Das hat dann auch einige Zeit gebraucht, bis sie darauf eingestiegen sind.

KiJuKU: Eine ganz andere Frage. Du hast mir kurz erzählt, dass du hier – im Gegensatz zu Österreich – nicht als fremd wahrgenommen wirst. Wie, wodurch, wir wirkt sich das auf dein Befinden hier aus?

Zaker Soltani: In Österreich bekomme ich oft diese Frage: Woher kommst du wirklich oder ursprünglich. Hier bin ich wahrscheinlich der erste Praktikant mit – für Österreich – Migrationshintergrund. Das war für einige Studierende eine Überraschung als ich gesagt habe, ich komme aus Österreich. Ich habe eben mehrere Heimaten – Afghanistan und Österreich. Das war dann für mich auch eine spannende Aufgabe, zu vermitteln, dass Österreich vielfältige Kulturen in sich birgt und nicht alle blond und weiß sind. Wir haben zum Beispiel im Herren-Fußball-Nationalteam David Alaba, der in Österreich geboren ist. Oder in der Präsentation hat beispielsweise einer der Studierenden einen Text von Dimitre Dinev vorgetragen, der nicht in Österreich geboren aber ein österreichischer Schriftsteller ist, der auf Deutsch schreibt.

Unterwegs oder auf der Straße ist es hingegen viel einfacher. Afghanistan liegt neben Usbekistan, beide gehören zu Zentralasien. Vom Aussehen her gibt es viele Ähnlichkeiten, auch was die Esskultur betrifft. Speisen, die wir hier gegessen haben, haben mich an meine alte Heimat und Kindheit erinnert. Auch die Gastfreundlichkeit der Menschen ist ähnlich. Die meisten glauben, ich sei ein Usbeke. Hier werde ich nicht als Tourist oder Ausländer wahrgenommen, was in Österreich schon noch oft der Fall ist – egal wie gut ich integriert bin.

KiJuKU: Dabei warst du jetzt hier drei Monate lang ein Botschafter für Österreich, vor allem seine Kunst und Kultur und die Sprache – auch mit seinen Unterschieden zwischen Deutsch-Deutsch und Österreichisch-Deutsch.

Zaker Soltani: Auch wenn ich mich als Teil der österreichischen Gesellschaft fühle, können noch immer viele das in meiner zweiten Heimat nicht oder noch nicht annehmen. Aber hier kann ich das auch fühlen, dass ich ein Vermittler von Sprache und Kultur Österreichs bin. Mit diesem Projekt und dem Kurs habe auch den Eindruck, dass es gelungen ist, einen positiven oder überhaupt einen Beitrag zu leisten, dass Studierende etwas von Österreich wissen und erfahren.

Die einen in sportlichen (Fußball-)Dressen, die anderen leger und dritte, vor allem viele Mädchen und Frauen bunt, schick, festlich gekleidet und geschmückt. Hunderte Menschen bevölkerten am Wochenende das Sportgelände Hopsagasse (ASKÖ) in Wien-Brigittenau. Auf dem großen und etlichen kleineren Fußballfeldern, darunter eines mit Aufblas-Rand und ein Minifeld, das sogar auf einem Tisch Platz hätte, wurde gekickt. Auf dem Hauptfeld ging ein Turnier über den Rasen. Auf dem Sandplatz matchten sich Beach-Volleyball-Teams. In der Halle wurde tagsüber Futsal gespielt und ab dem mittleren Nachmittag regierte Musik.

Nach Pandemie-bedingter Pause und knapp zwei Jahre nach der neuerlichen Machtergreifung der Taliban in ganz Afghanistan hatte der Sport- und Kulturverein „neuer Start“ bereits zum zehnten Mal zum Integrations- Sport- und Kulturfest „Von Kabul bis Wien“ eingeladen. Neben Sport – auf vielen Feldern wurde nicht um Siege, sondern „nur“ zum Spaß, gespielt und Musik gab es Infostände, afghanische Speisen, Workshops – unter anderem mit Kickbox-Welt- und Europameister Amir Sahil zum Thema Antidiskriminierung.

Unter anderem lag auch ein von Shokat Walizadeh, dem Motor dieses Integrationsfestes, mit-verfasstes Handbuch „Vermittlung interkultureller Genderkompetenz im Fluchtkontext“ auf. Dies ist Teil der Arbeit des Vereins mit Geflüchteten, die in verschiedensten Bereichen unterstützt werden, was nicht zuletzt die Hilfe beim sich-zurechtfinden in der österreichischen Gesellschaft bedeutet.

Zum zweiten Mal bei diesem bunten, fröhlichen von viel Kinderlachen aufgeheitertem afghanischen Sport- und Kulturfest zu dem auch viele Wiener:innen ohne Wurzeln in diesem seit Jahrzehnten von Kriegen plagten Land kamen, auch der tschetschenische Verein Ichkeria. Sahar und Amiri mit afghanischen und Ali mit tschetschenischen Wurzeln posten spontan als sie den Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… Journalisten sahen, um ihre Freundschaft zu zeigen.

Sahar – wie viele der Mädchen und Frauen in traditionell buntem Kleid, Amiri mit einer traditionellen Kappe und der 14-jährige Gymnasiast Ali schnappt sich die auf dem Info-Tisch liegende Dechik Pondar. „Dechik heißt Holz auf tschetschenisch“, erklärt er KiJuKU.at „und Pondar ist ein bei uns schon lange traditionelles Saiteninstrument“. Auf den Kopf setzte ihm seine Mutter eine traditionelle Haube, die in Tschetschenien aus Schafwolle gefertigt wird, „die ist glaub ich aus Kunststoff“, sagt Ali verschmitzt.

Wenige Meter auf dem Gehweg neben der großen offenen, holzüberdachten Halle, in der sich die Info- und Ess-Stände ebenso befanden wie Station wo Henna-Tattoos kunstvoll auf Hände gemalt wurden, hatten zwei Männer einen Kreidekreis auf den Boden gemalt. Abwechselnd warfen sie kleine Schafsknochen in den Ring. Schagai heißt dieses Spiel, bei den Hazara, einer seit Jahrzehnten immer wieder verfolgten Volksgruppe in Afghanistan. Das Spiel kommt ursprünglich aus der Mongolei. Je nachdem wie die Knöchelchen aufkommen, werden sie als Pferd, Esel, Rücken oder Unterseite (Bauch) benannt – und sind in absteigender Reihenfolge mehr bzw. weniger Punkte wert. Der zweite Spieler kann nun mit einem eigenen Knöchelchen versuchen, die gegnerischen Spielsteine aus dem Ring zu bugsieren.

Zwischen 16 und 17 Uhr am Sonntag endete das Fußballturnier, die Zuschauer:innen hatten ohnehin schon begonnen in Richtung Sporthalle zu strömen, wo der Sänger Amir Ahmadi mit einem Percussionisten und einem Keyboarder die ersten Lieder anstimmte und in deren Pausen DJ Hamid Amiri die Halle fast zum akustischen Explodieren brachte.

„Heute zelebrieren wir 60 Absolvent:innen, mit einem beachtlichen Frauenanteil von 60%. IGASUS (Interessengemeinschaft der afghanischen Schüler:innen und Studierenden) ist 2015 mit der Vision gegründet worden, um genau diese Talente und Köpfe für den Fortschritt der Gemeinschaft zu bündeln, eine Plattform zu bilden, die den Raum für einen konstruktiven, kritischen und sachlichen Austausch schafft, in dem wir Fehler machen, aus ihnen und voneinander lernen, und gemeinsam wachsen.

Der Weg zu den Erfolgen war gewiss nicht ein einfacher! Um am jetzigen Punkt aufrecht zu stehen, haben wir viele Hürden überwunden, vor allem politische“, sagte Vorstands- und Gründungsmitglied Mojtaba R. Tavakoli vor rund einem halben Jahr bei der jüngsten Absolvent:innenfeier der afghanischen Community in Österreich.

Er, der vor rund zehn Jahren als Jugendlicher allein mit seiner Schwester aus Afghanistan geflüchtet war, ist längst Akademiker, PhD-Kandidat am IST (Institute of Science and Technology), der Exzellenz-Uni in Klosterneuburg bei Wien und trägt sich mit Plänen, an eine renommierte US-Universität zu wechseln. Tavakoli ist Integrationsfigur in der Community, aber auch darüber hinaus und (Mit-)Motor der genannten Organisation. Diese setzt auf „Integration durch Bildung“ – sowohl in die eigene Gemeinschaft hinein, will aber auch in die Mehrheitsgesellschaft hinaus wirken. Seine Schwester Sohela ist übrigens Co-Geschäftsführerin eines Wiener Gastro-Betriebes und nicht die Einzige, die unternehmerisch selbstständig in führenden Funktionen tätig ist.

Der Redner wies – nicht zuletzt – auf die (mögliche) gewinnbringende Mitwirkung von Austro-Afghan:innen für die heimische Gesellschaft und Wirtschaft hin. Aber auch auf die immer wieder erlebte Diskriminierung von Menschen, die aus Afghanistan geflüchtet sind. Selbst, wo die Mehrheitsgesellschaft doch mitkriegen musste, was seit rund 1 ¾ Jahren verschärft in seinem ersten, vermissten Heimatland abläuft. Erst knapp vor Jahresende gingen durch praktisch alle Medien der Welt die Nachrichten, dass Frauen gar nicht mehr an Universitäten studieren dürften, der komplette Ausschluss aus Bildungseinrichtungen, auch schon aus Schulen droht (wieder).

Obwohl Mojtaba aus Afghanistan flüchten musste, „nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass wir Angehörige der Hazara sind, einer Minderheit, die seit Jahrhunderten verfolgt werden, wurde mir erst im Herbst mit der Kampagne #StopHazaraGenocide bewusst, dass ich mich vorher nie als Hazara ge-outet habe.“ Hazara sind rein optisch meist an ihren Gesichtszügen erkennbar wofür sie oft mit Begriffen wie „Chinesen“ belegt werden, dennoch verleugnen viele ihre Zugehörigkeit zu dieser traditionell unterdrückten, diskriminierten, verfolgten Volksgruppe.

Weil sie aufgrund der Ausgrenzung meist zu den ärmeren Bevölkerungsschichten zählen, werden sie häufig als „mush chur“ (Mausfresser) beschimpft. Ein schon unter jungen Kindern verbreitets Schimpfwort, das früh die Reaktion erzeugt: „Ich bin kein Hazara!“, erzählt Tavakoli im Interview mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… „Das war so ein schwerer innerer Konflikt, weil wir oft sogar unter afghanischen Freundinnen und Freunden nochmals diskriminiert werden.“

Bis zum Herbst habe er „nie gesagt, dass ich ein Hazara bin, ich war mental nicht wirklich dazu bereit“, erklärt der Wissenschafter und Aktivist und gesteht „in dem Moment, wo ich mir bewusst geworden bin, dass ich auch dazu stehen will und muss, hab ich sogar geweint. Aber jetzt bin ich explizit stolz darauf, ein Hazara zu sein und fühle mich verpflichtet, etwas gegen diese doppelte Unterdrückung zu tun.“

Dazu zählt er – eigentlich ähnlich wie mit IGASUS und dem Werben für Bildung – „einerseits in der Volksgruppe das Bewusstsein zu schaffen, dazu zu stehen. Das ist nicht immer leicht, denn Diskriminierungen haben immer auch Auswirkungen auf das tägliche Leben – im Beruf, in der Familien, im Freundeskreis. Und andererseits aufzuklären über die Verfolgungen – historisch und aktuell.“

Übrigens dürfte deutlich mehr als die Hälfte der rund 45.000 Afghan:innen in Österreich der Volksgruppe der Hazara angehören (ca. 60 %).

Zwischen 1890 und 1901 gab es unter dem Paschtunen-Führer Rahman Khan einen ersten Völkermord an den Hazara, die einen Dialekt des persischen Farsi sprechen, Hazaraghi. Sie leb(t)en vorwiegend um die Städte Ghazni, Mazar i Sharif, und Bamyan.

Die meisten Hazara sind schiitische Muslime – nicht ausschließlich, es gibt auch Sunniten, Aleviten, Christen, Buddhisten und Angehörige ohne Religion. Als Schiiten sind sie für die be-herrschenden Paschtunen Kafir, sogenannte Ungläubige.

In der Ära des Genozids Ende des vorvorigen Jahrhunderts wurden fast zwei Drittel der Hazara in Zentralafghanistan getötet. Den meisten anderen wurden ihre Länder gestohlen, sie selbst wurden verkauft, versklavt oder zwangsumgesiedelt.

Und das ist keine rein historische, vergangene Geschichte. Taliban- oder IS-Anschläge richten sich sehr oft gezielt auf Einrichtungen oder Ansiedlungen von Hazara. Und sogar die vom Westen gestützten Regierungen in den rund 20 Jahren zwischen den Taliban-Herrschaften haben zumindest kaum bis nichts gegen die Verfolgung dieser Volksgruppe unternommen.

An den Unis gab es eigentlich prozentuelle Anteile der Volksgruppen, der Zugang für Hazara wurde allerdings massiv eingeschränkt. Gesundheitseinrichtungen und Geburtskliniken wurden gezielt in Hazara-Regionen angegriffen. Gleiches gilt für Bombenanschläge auf Bildungseinrichtungen, Hochzeiten und andere Zeremonien.

Schon vor Jahren, in der Regierungszeit von Ashraf Ghani, sollte Hazarajat mit Stromleitungen versorgt werden. Das Projekt wurde zurückgezogen, die Leitungen rund um die Siedlungsgebiete der Hazara gebaut. Die 20 Jahre der vom Westen unterstützten Regierungen brachten zwar eine Phase gewisser Erholung, aber schon in den letzten Monaten vor der neuerlichen Machtübernahme der Taliban Mitte August 2021 hatten die Attacken, Verfolgungen, Diskriminierungen und Morde wieder zugenommen. Erst recht seit Mitte August 2021, der neuerlichen Machtübernahme der Taliban; die Anschläge werden auf der Website https://stophazaragenocide.org/ dokumentiert.

Im Herbst des vergegangenen Jahres begannen sich Initiativen in vielen Ländern zu vereinen und starteten die genannte Kampagne „Stopp den Völkermord an den Hazara“. Mit dem ebenfalls oben schon zitierten Hashtag läuft sie im Internet auf den verschiedensten Plattformen, aber auch mit Demonstrationen und Kundgebungen auf Straßen und Plätzen und Petitionen an Regierungen und internationale Institutionen, sich gegen diesen Genozid auszusprechen, bei den Taliban zu protestieren, sie zu boykottieren…

Nicht alle, die die tödliche Verfolgung der Hazara verurteilen, sprechen von Völkermord, manche wie der bekannte Politologe Thomas Schmidinger etwa schrieb in Postings auf Social Media u.a.: „Ich halte es für eine sehr problematische Entwicklung, dass seit einigen Jahren geradezu ein Wettbewerb einsetzt, wer die schrilleren Töne anschlägt und jede Repression und Gewalt, jedes Kriegsverbrechen gleich zum Genozid erklärt. Mittlerweile wird von manchen schon in der Ukraine der Genozidbegriff verwendet und von Hazara-Aktivisten wird auch dazu aufgerufen einen Genozid der Taliban an ihnen zu stoppen.“ Im Verlauf einer längeren Diskussion ergänzte Schmidinger: „Grausame Anschläge einer Terrororganisation sind etwas anderes als ein Genozid zu dem eben auch so etwas wie eine de facto Macht gehört, einen solchen irgendwie auch nur annähernd umsetzen zu können. Ganz praktisch fürchte ich, dass derzeit eine weitere Destabilisierung der Taliban leider genau jenen nutzen würde, die tatsächlich einen Genozid an den Hazara verüben würden, nämlich dem IS. Der ist nämlich um vieles stärker als die letzten Reste des alten Regimes im Panjir-Tal.“

Wie auch immer – ob als Völkermord oder „nur“ als tödliche Verfolgung – die Hazara sind in Afghanistan weiter mehr als bedroht, in Zufluchtsländern oft doppelt diskriminiert und machen in vielen Ländern mit der Kampagne unter dem genannten Hashtag auf die Lage ihrer Volksgruppe aufmerksam. Und sie sehen ihre Verfolgung auch nicht als singulären Akt, sondern solidarisieren sich in vielen ihrer Aktionen auch mit allen anderen diskriminierten Gruppen – nicht nur, aber besonders, in Afghanistan und dem Iran. So riefen sie auch zu Kundgebungen auf, bei denen es um den Widerstand (nicht nur) der Frauen im Iran und für das Recht auf Lernen auch für Mädchen in Afghanistan ging/geht u.a. im Jänner auf dem Wiener Stephansplatz mit der Losung „Unterstützung afghanischer Frauen – gegen die Geschlechter-Apartheid der Taliban“.

In den vergangenen Monaten haben gewählte Vertretungen – Parlamente in Australien, Großbritannien -, gegen Ende März auch der Wiener Gemeinderat „die schweren Menschenrechtsverletzungen, denen die Völkergruppe der Hazaras ausgesetzt ist“ verurteilt und in dem Fall auch „den Bundesminister für europäische und internationalen Angelegenheiten ersucht, sich innerhalb der Europäischen Union und der Vereinten Nationen für den Schutz der Hazaras … einzusetzen“.

Amnesty international -> Hazara

„Let Afghan girls learn!“ (Lasst afghanische Mädchen lernen) steht auf dem zentralen Transparent neben dem Wiener Stephansdom. Darum herum haben sich einige Dutzend Menschen im Kreis gruppiert, darunter viele aus der afghanischen Community in Wien, aber nicht nur.

Sie demonstrier(t)en für Menschen- und insbesondere Frauenrechte. Kürzlich hatten die Taliban-Machthaber verboten, dass Frauen studieren dürfen – und weitere Bildungs- und andere Einschränkungen für Mädchen stehen im Raum.

Neben der schon zitierten zentralen Losung skandierten die Demonstrant:innen immer wieder auch „Brot – Arbeit – Freiheit / Noun – Kâr – Azadi“, für Frauen- und Menschenrechte, gegen die Geschlechter-Apartheid der Taliban, die seit eineinhalb Jahren wieder das Land be-herr-schen.

Dass die Austro-Afghan:innen nicht allein sind, zeigte unter anderem eine Sprecherin der Initiative SOS-Balkanroute. Besonderes Aufsehen erregte eine kurze, bewegte Rede der erst 15-jährigen Wiener Mittelschülerin Maliha Banu Mazafari. Das Bildungsverbot für Frauen könne, so wies sie darauf hin, auch gar nicht mit der Religion des Islam und deren heiligen Buch Koran begründet werden. Immerhin habe Fatima bint Muhammad al-Fihri al-Quraysh, Tochter des Propheten Mohammed, die erste Universität gegründet.

Die eloquente Redner, die übrigens in diesem Schuljahr auch am mehrsprachigen Redebewerb „SAG’S MULTI!“ teilnimmt und die erste Runde schon erfolgreich absolviert hat, möchte „nach der Schule eine Lehre absolvieren und mich später selbstständig machen“, verriet sie Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… noch ein wenig zitternd nach ihrer Rede vor den Kundgebungs-Teilnehmer:innen. Seit neun Jahren lebt sie in Österreich, woher sie aus Pakistan geflüchtet ist, nachdem die Familie schon vorher Afghanistan verlassen musste.

Neben den genannten Forderungen und Losungen waren auch viele Plakate mit #StopHazaraGenocide zu sehen, einer internationalen Kampagne gegen die doppelte Diskriminierung und Verfolgung dieser vor allem in Afghanistan beheimateten Volksgruppe.

Übrigens: Hoch über den Kundgebungsteilnehmer:innen hing an einem der Trüme ein großes Transparent mit der Aufschrift: „My Sister“ und darunter dem Zitat aus dem Mattäus-Evangelium (Mt 25/4): „Was ihr für meine geringsten Schwestern und Brüder getan habt, habt ihr mir getan.“

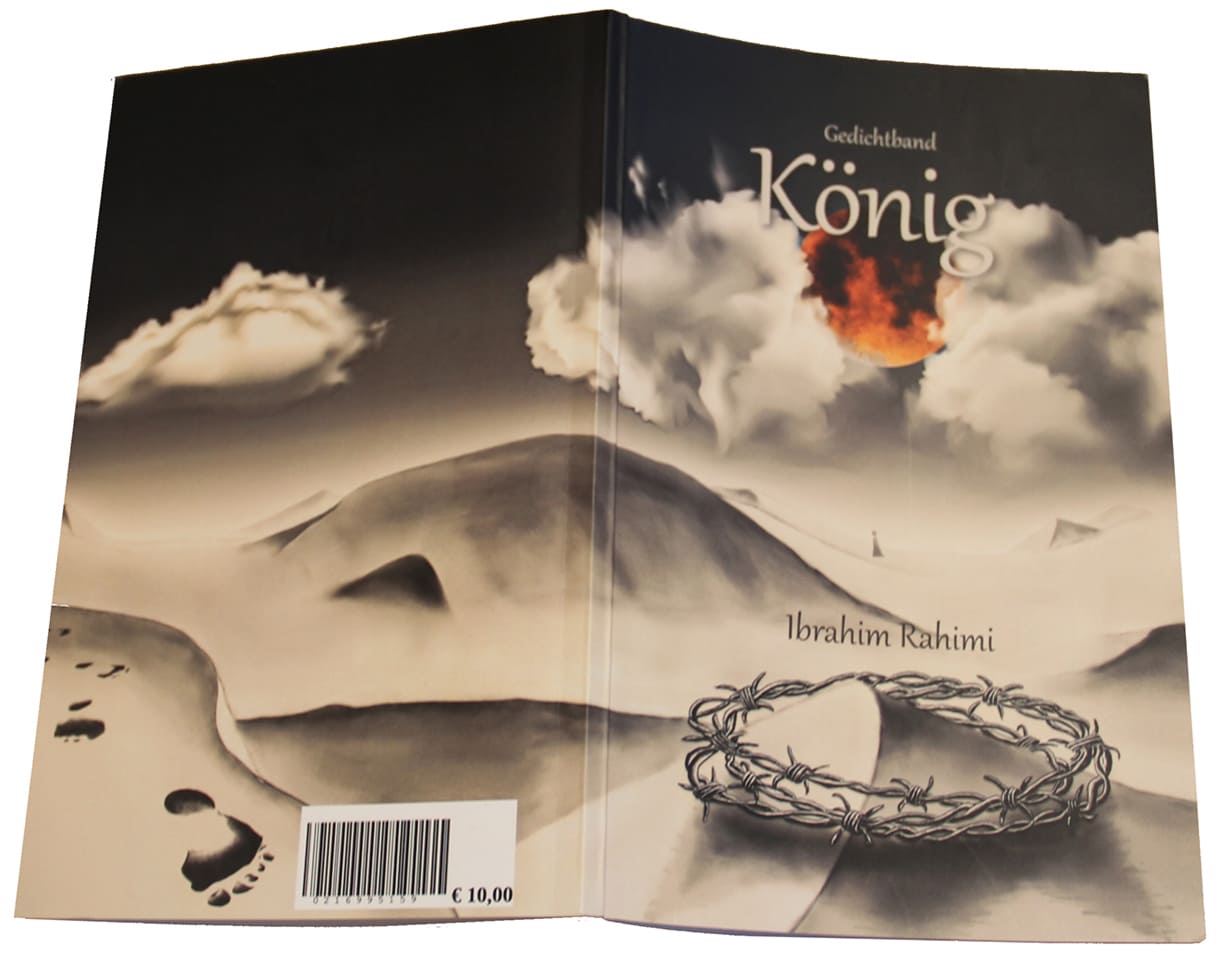

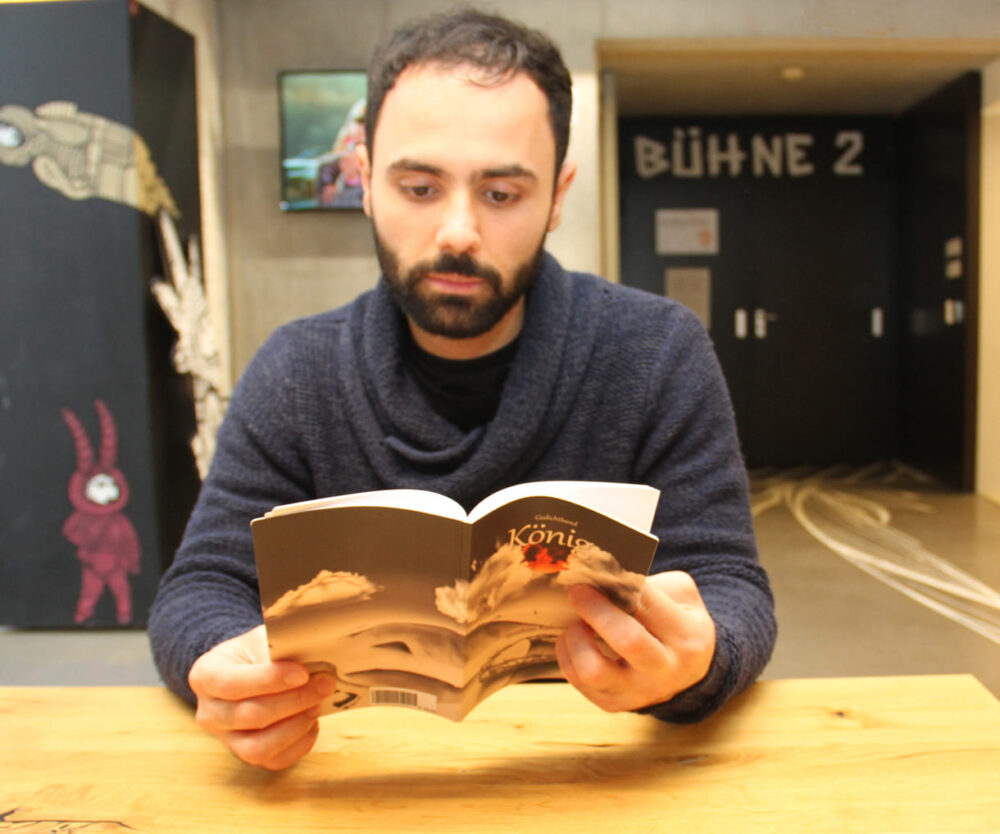

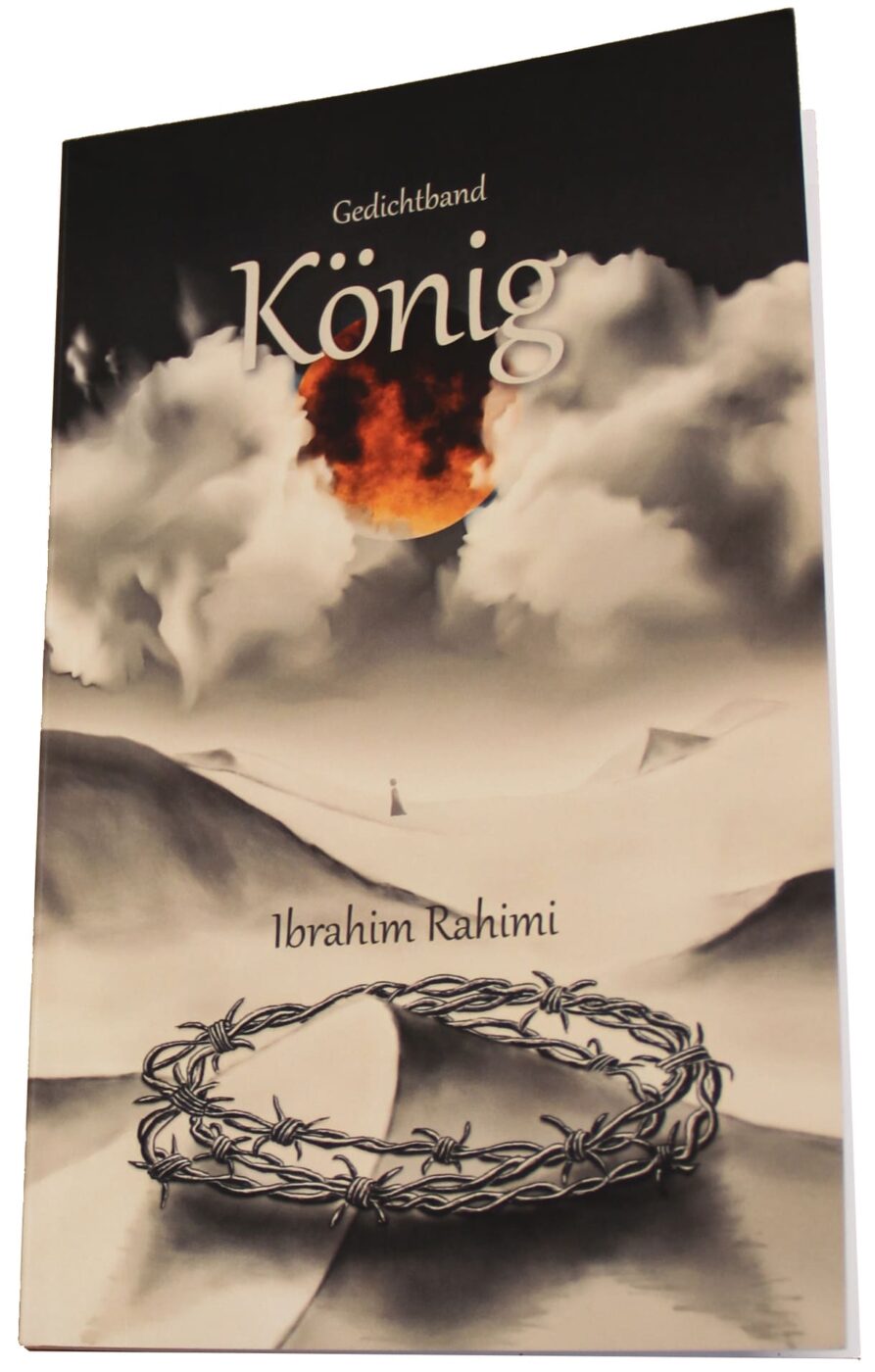

Auch wenn das Buchcover eine Dornenkrone in er Wüste unter dem Himmel mit leuchtendem Mond zwischen kräftigen Wolken ziert und das erste Gedicht mit den beiden Zeilen „König der Guten und Reifen/ Gesegnet sei dein Name“ beginnt, ist es kein religiöser Gedichtband. In „König“ fasst der Autor Ibrahim Rahimi, der auch gar nicht religiös ist, tiefschürfende, teils bis in die persönliche Verletzlichkeit reichende Gedanken über sich und die Welt in poetische Miniaturen von unglaublicher Größe.

Die 20 Gedichte – von „König“, „Gesandter“, „Pflicht“ über „Wunder“, „Vergangenheit“ und „Kosmos“ bis zu „Gebrochene Schicksale“, „Hauptstadt der Harmlosen“ … – ergeben wie Puzzleteile ein Gesamtbild eines hochsensiblen Menschen, der ein wenig daran (ver-)zweifelt, dass ihn die Welt kaum bis nicht versteht.

Der Autor selbst strahlt – mehr noch als in einem früheren Gespräch vor mehr als sechs Jahren – praktisch das genaue Gegenteil aus: Fröhlichkeit, Optimismus, Freude am Leben und der Welt – auch wenn er einige von deren Schattenseiten mehr als zur Genüge kennt. Der 27-Jährige war vor rund sieben Jahren zum zweiten Mal in seinem Leben auf der Flucht. Als er zwei Jahre jung war, floh die Familie aus Afghanistan in den Iran, wo Afghan:innen als Bürger:innen zweiter Klasse, oft sklavenähnlich behandelt werden. Ab dem jungen Alter von acht Jahren musste er zu arbeiten beginnen und konnte nur so das Geld aufbringen, um dann ein Gymnasium zu besuchen. Nach der Matura begann er als Buchhalter zu arbeiten. Aber mit seiner Leidenschaft, Gedichte zu verfassen, in denen er sich kritisch mit allem Möglichen auseinandersetzte – von Religion bis zu weltlichen Herrschern, die sich auf erstere berufen – sah er keine Chance auf Veröffentlichungen in seiner zweiten Heimat. Nicht nur das, er sah sich sogar körperlicher Bedrohung gegenüber. So sah er sich gezwungen – diesmal allein – zu flüchten, landete in Österreich.

Der Deutschkurs allein war ihm zu wenig. „Ich wollte mehr verstehen und sprechen. Mich interessieren Menschen und deswegen wollte ich so schnell und gut wie möglich Deutsch lernen“, erzählt er im aktuellen Interview mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… im Dschungel Café, dem Restaurant im Foyer des Kinder- und Jugendtheaterhauses im Wiener MuseumsQuartier.

Seit vier Jahren ist er anerkannter Asylwerber, hatte bald nach seiner Ankunft einen WiFi-Kurs für Buchhaltung absolviert. „Das kannte ich ja schon und ich wollte möglichst schnell arbeiten und mein eigenes Geld verdienen.“ Rund vier Jahre arbeitete er als Buchhalter. „Das war mir aber irgendwann zu langweilig und deswegen mach ich jetzt die Ausbildung zum Elementarpädagogen an der BAfEP (BundesAnstalt für Elementarpädagogik) im 21. Bezirk von Wien (Floridsdorf). Ich wollte was Sinnhaftes machen. Diese Arbeit ist sehr wichtig – für die Kinder und die Gesellschaft. Und ich kann ganz gut umgehen mit Kindern. Die ersten Praxistage haben mir auch sehr viel gegeben und noch dazu Spaß gemacht. Du kriegst von den Kindern so viel zurück – Freude, Lachen … Ab dem nächsten Semester darf ich dann fast drei Tage in der Woche in einem Kindergarten arbeiten.“

Daneben schrieb er weiter – an seinem umfassenden Roman, der dennoch in poetischer Form verfasst, (fast) fertig ist. Von dem erzählte er schon im ersten kurz erwähnten Interview – damals noch für den Kinder-KURIER – siehe Link hier unten.

Interview und Porträt des Autors anlässslich eines Preises für ein Gedicht – damals im Kinder-KURIER

Zurück zu den jetzt veröffentlichten 20 Gedichten: „Ehrlich, zuerst hatte ich die Geschichte, diesen ganzen Bogen, dann hab ich neue Gedichte geschrieben, aber auch ältere, die ich schon hatte, verändert. Dann alle Gedichte nebeneinander gelegt, hin und her geschoben, so dass sie nun die jetzige Form bekommen haben. Der König ist übrigens nur ein Teil einer Persönlichkeit und der Gesandte die zweite Hälfte. Es schaut am Anfang zwar religiös aus, ist aber nicht so, wenigstens nicht so gemeint. Natürlich hat einiges davon mit mir zu tun. Das gilt aber doch wohl für jede Autorin und jeden Autor, dass es eine persönliche Verbindung zu den eigenen Texten gibt. Aber ich selber bin recht glücklich, baue aber immer wieder auch Erlebnisse von Freundinnen und Freunden ein. Außerdem passieren in der Welt um uns herum so viele schlimme und schlechte Sachen und ich finde, die für mich beste Art damit umzugehen, ist darüber zu schreiben.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen