Die Bühne erinnert schon an das Deck eines Schiffes – Taue, senkrechte Metallleiter, Gummistiefel, Trinkflaschen, (Ruder-)Bänke, eine kleine Ziehharmonika. Ein Typ, Marke „Seebär“ wie aus dem Bilderbuch – bevor die TV-Werbe-Ikone für Fischstäbchen erschlankt wurde 😉 – beginnt (auf Englisch – Untertitel, ab ungefähr der 5. Reihe lesbar) über gewichtige Schiffs-Abenteuer zu erzählen.

Nach und nach kommen die Mitspielerinnen auf die Bühne, manche wie eine schwere Fracht mit Transport-Rodel auf die Bühne geführt – mit großen Kiloangaben über Vorräte für die Expedition – 18000 Kilo Rindfleisch, 151 Kilo Schweinfleisch, 378 Kilo Stockfisch…

Die Besessenheit von Kapitän Ahab auf dem Walfangschiff Pequod in Herman Melvilles Roman „Moby-Dick“ (1851) verknüpfen Ideengeberinnen und Konzeptionistinnen Hannah Joe Huberty und Maria Sendlhofer (Variante Vierundvierzig), die auch Regie führte, mit der Obsession, schlank zu sein, abzunehmen, ja nicht dick sein zu dürfen. Noch bis 16. Mai ist das knapp mehr als eineinhalbstündige Schauspiel im Wiener Kosmos Theater zu erleben.

Ein Statement gegen Body Shaming mehrgewichtiger Personen – eine Diskriminierung, die selbst von aufgeklärten, weltoffenen, „woken“ Menschen (zu) selten kritisiert oder gar thematisiert wird, wie die Genannten fanden / finden. Weshalb sie bewusst „mehrgewichtige“ Schauspieler:innen suchten, die sonst eher selten – oder nur in einschlägigen Rollen als die / der Dicke zu sehen sind. Johanna Sophia Baader, Ina Holub, Jesse Inman und Samantha Ritzinger spielen, tanzen, klettern dieses Spektakel zwischen der Jagd auf den Pottwal, den der Autor eben Moby Dick nannte und dem Hetzen nach verlorenen Kilos.

Mehr oder minder bekannte Diät-, Fitness-, Kilos-runter-Ratschläge aus Werbespots und Ratgebern werden dabei ironisch aufs Korn genommen. Szenen im „Gym“, das schon längst nicht mehr für Gymnasium, sondern „neudeutsch“ für Gymnastik- oder Fitnessstudios steht, nachgespielt und geturnt – mit jeweils wechselnden Trainer:innen…

Humorvoll und doch ernsthaft wird diese meist – oder bislang – zu wenig beachtete Form der Diskriminierung in einer manchmal nachdenklichen, meist rasanten auch sehr körperlichen Form spannend und geschickt zerlegt. Und die Agilität und Wendigkeit dieser Schauspieler:innen macht vielleicht auch der einen oder dem anderen im Publikum Mut, zum eigenen Körper zu stehen und nicht Rundungen bestmöglich zu kaschieren.

Stellt sich aber doch die Frage: Wenn gerade mehrgewichtige Schauspieler:innen vor allem genau das thematisieren, werden sie dann nicht erst recht darauf reduziert? Würde es sich da nicht besser machen, sie spielten einfach Rollen, die ihnen sonst nicht zugetraut, für die sie sonst kaum bis nie besetzt würden?

Gut, auch die wirklich sagenhafte tolle, für ihre Leistungen meist allseits anerkannte Schauspielerin Stefanie Reinsperger wurde als Buhlschaft im „Jedermann“ beiden Salzburger Festspielen (2017 und 2018) nicht selten wegen ihrer nicht Norm-Maße angefeindet – was sie zu ihrem Buch „Ganz schön wütend“ (2022) veranlasste.

Hinter, zwischen und vor großen, langen, bunten Stoffstreifen, die an hängende Fahnen erinnern, murmeln vier Performer:innen, davor zaubert ein Live-Musiker (Adrian Gaspar) – übrigens die gesamten nicht ganz 1½ Stunden Melodien hervor.

Zu Beginn finden sich einige der erzählenden, erklärenden Texte auf einem Monitor als Übertiteln – auf englisch, wenn deutsch gesprochen wird und umgekehrt. Darüberhinau spielen Matea Novak, Franciska Farkas, Onur Poyraz und Maria Nicoleta Soilica auch noch auf Rumänisch und Romanes. Vieles dreht sich um die „Țiganiada“, eine Heldensaga von Ioan Budai-Deleanu (rumänischer Schriftsteller, Historiker, Theologe; 1760 – 1820). Nachdem der Titel wohl schon auf das diskriminierende Z-Wort hindeutet, erinnern die Schauspieler:innen immer wieder an ihre eigene Um-Nennung in Romiada, das die eine oder der andere dann doch wieder schnell „vergisst“ und erinnert werden muss.

Das Original in Versform auf Rumänisch, an dem der Autor rund zwei Jahrzehnte arbeitete, wurde erst vor rund 100 Jahren veröffentlicht. Angelehnt an klassisch-antike heroische Epen dreht sich vieles um Rom:nja. Der walachische Fürst Vlad Țepeș (Pfähler) als „Dracula“ weltberühmt geworden, soll dieser fast immer und überall verfolgten Volksgruppe Freiheit und Land versprochen haben, wenn sie in seiner Armee gegen die Osmanen kämpfen.

Rund um diese Legende baute Simonida Selimović (Text und Regie) die allerdings wahre Geschichte der Sklaverei von Rom*nja – in den rumänischen Fürstentümern sogar ganz offiziell rund fünf Jahrhunderte lang. Mit „Roma Industrie – Roma Slavery“ wurde das mittlerweile vierte Internationales Roma-Theater-Festival „E Bistarde – vergiss mein nicht“ des Romano Svato Theater Kollektivs, Verein für transkulturelle Kommunikation am Samstag (22. Juni 2024) im Dschungel Wien eröffnet. Das Stück ist auch noch am Sonntagabend zu erleben, das Festival geht bis 28. Juni 2024 – Details siehe Infobox am Ende.

Szenen aus dem Epos werden erweitert, ergänzt, vermischt mit späterer Verfolgung nicht zuletzt durch den Holocaust. Aber auch mit Alltags-Szenen auch in der eigenen Community vorkommenden klischeehaften Geschlechterrollen mit deren Unterdrückung von Frauen.

Und Brückenschlägen zu „Satan“ fast in Dracula-Form. Samt der Erzählung, Satan hätte sich in einen Raben verwandelt, um auszuspionieren, was der Rat der Rom:nja als mögliche Widerstandselemente aushecken werde. Ein spannendes symbolischer Sub-Text. Ist das das rumänische Wort für Rabe „Cioară“ ein Schimpfwort für Rom:nja. Da diese Vögel besonders schlau und außerdem sozial sind, hat übrigens Pater Georg Sporschill das Hilfsprojekt in Hosman nahe von Sibiu „ciaoarii“ (Raben – Plural) genannt 😉

Legenden und Erzählungen – teils mit historischen Hintergründen aus dem vormaligen Jugoslawien bis hin zurück ins persische Reich bereichern die Performance ebenso wie der utopische Blick ins Jahr 2099 – und die Diskussion: Eigener Staat oder weil Nationalismus immer ausgrenzend wirkt, eher globale Weltbürger:innenschaft… Und trotz der realen Tragödien blitzt hin und wieder auch Humor auf.

Drei Frauen in Flug- oder Arbeits-Overalls auf einem hohen Bühnen-Podest, zwei davon mit Gurten und Haken. Von der Decke hängen über mehrere Rollen zwei Seile. Werden die also fliegen? Schweben?

Irgendwie schon – und auch wieder nicht. Ja, es geht um „Aufstieg“. Oder viel mehr um verwehrte Aufstiege. Weil „falsche“ Herkunft. „Irgendwo aus dem Osten“.

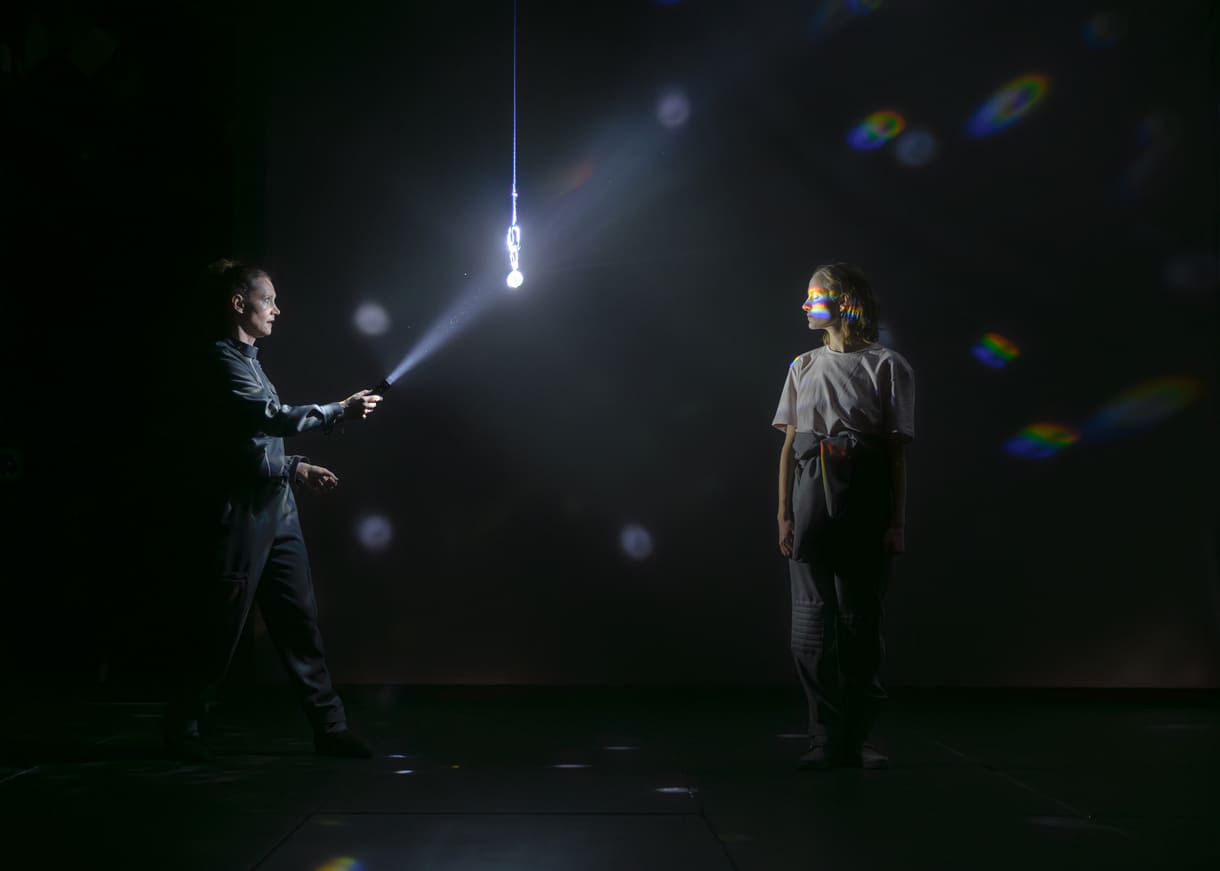

Antoinette Ullrich, Rahel Weiss und Maria Munkert spielen in „Juices“ von Ewe Benbenek (Regie: Kamila Polívková) zu Beginn fast sprachlose Personen – oder eher innere Stimmen – vielleicht auch nur einer einzigen Person. Zwischen Ärger über Ungerechtigkeit, Wut, Wille zum Widerstand und Selbstzweifel an eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen, weil immer wieder runtergemacht.

„Sie hatten doch schon mal einen Anfang!“ Wenn es eine neue Chance geben sollte, dann „nur, wenn Sie wirklich was Neues, richtig Großes liefern können!“ Könnte sich vielleicht auch aufs Theater selbst beziehen?!

Zwar ist das Stück des Nationaltheaters Mannheim, das beim aktuellen Dramatiker:innen-Festival in Graz im Theater am Lend gastiert, in vielen Passagen eindeutig auf Deutschland geschrieben; übrigens immer bewusst als BRD im Gegensatz zum Osten bezeichnet. Dennoch funktioniert es genauso für Österreich – und sicher für so manch andere Länder im „Westen“, vielleicht nur Europas.

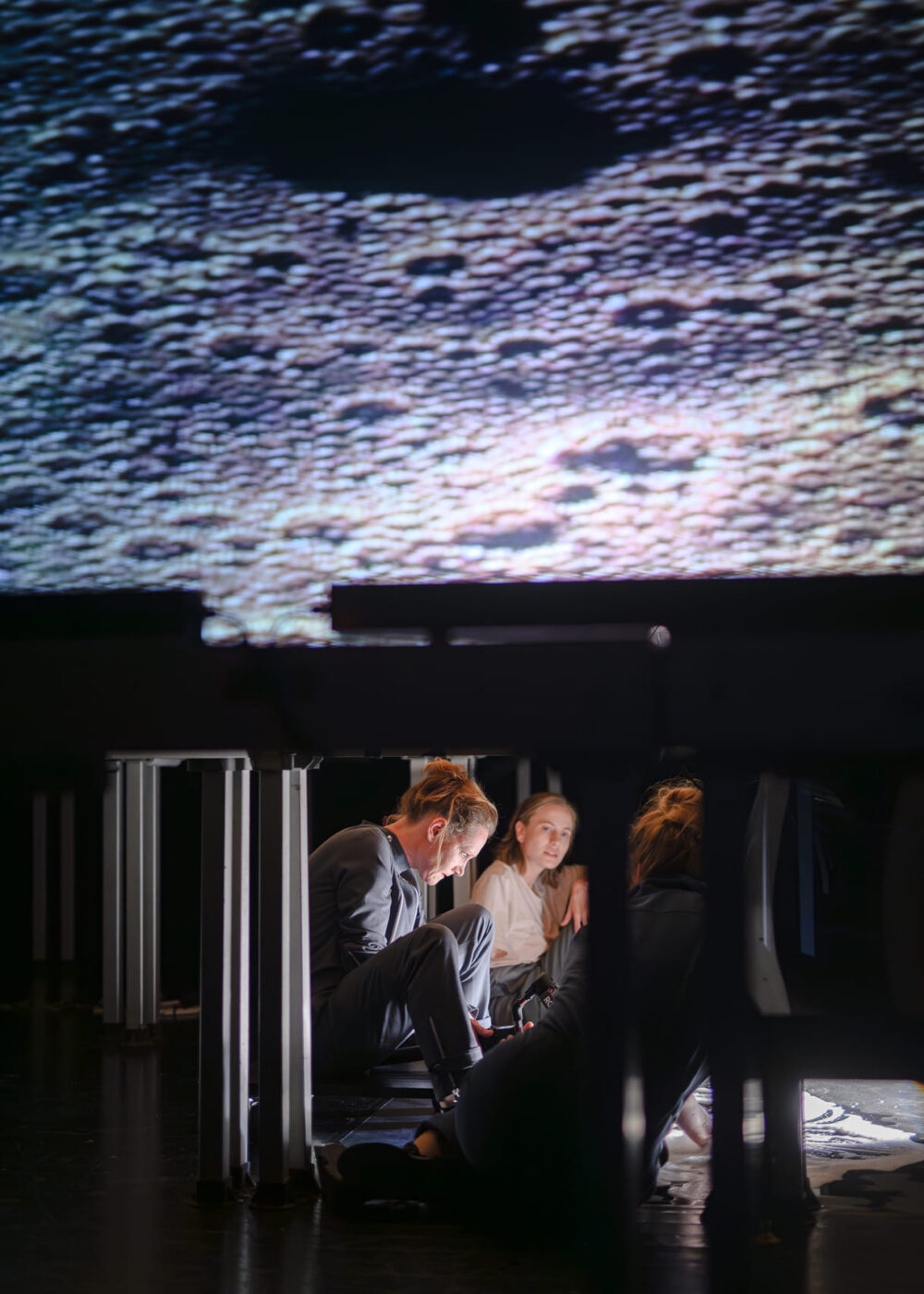

Einsatz für niedere Dienste – unabhängig von mitgebrachten Qualifikationen – das spielt sich hier auf – und teils unter der Bühne mit Video-Übertragung auf eine Leinwand (Bühne, Kostüme & Video: Antonín Šilar; Dramaturgie: Dominika Široká) ab – vom Putzen bis Spargelstechen. Für das Abtauchen in den Untergrund sind die Seile und die Gurten, einmal zusätzlich ein ganz sicherer Klettergurt

Und trotz der Ernsthaftigkeit des „Klassismus“ kommt in den eineinhalb Stunden der Humor nicht zu kurz. Die strukturelle Situation ebenso wie die eigenen Reaktionen darauf immer wieder auf die Schaufel nehmend – und dennoch gepaart mit den Wünschen nach Widerstand einer- und Höhenflügen andererseits. Erstere mit der Fantasie in einem Bürohaus mit dem von Dreck getränkten Putzschwamm an die Wand zu schreiben: „Ich werde nicht gerecht bezahlt!“

Die Aufstiegsträume symbolisiert vor allem im Bild eines Schwebens an einem Kronleuchter (chandelier) in der deutsch-polnischen Aussprache und Schreibweise „czandelier“ – mit Anklängen an den Song der Australierin Sia „I’m gonna swing from the chandelier“. (Takte daraus und andere beschwingte Musik: Peter Fasching). Ein Glitzerstein eines solchen „Kandelabers“ wird durch Abdunkelung, eine Lampe und Projektion zu einem fast weltraumartigen Gefunkel auf der Leinwand! Und bei heller Beleuchtung zu einer Träne, die im Untergrund versenkt wird.

Aber wie ist das mit euch? Also mit uns als Publikum, zum Großteil aus dieser privilegierten „westlichen“ Schicht? Zu guter Letzt durchbrechen die drei Schauspieler:innen die vierte Wand, machen sich auf in den Zuschauer:innen-Raum, sprechen diese mehr oder minder direkt an. Solidarität macht doch keine Unterschiede, oder?

Compliance-Hinweis: Das Dramatiker:innen-Festival in Graz hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… zur Berichterstattung eingeladen.

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… durfte eine Vorstellung des zeitzeugen-Stücks „Ein Zniachtl“ vom Klassenzimmertheater – Stückbesprechung am Ende dieses Beitrages verlinkt – in der 3HHD der HLT (Höheren Lehranstalt für Tourismus) Bergheidengassen (Wien) miterleben: Danach erklärten sich zwei Schülerinnen für Interviews bereit. Hier sind sie.

KiJuKU: Sie haben kurz angedeutet, dass Sie sich schon vor dem Stück und außerhalb des Unterrichts über Themen wie den Holocaust informieren, wie?

Ava: Ich hab schon sehr jung, in der Unterstufe darüber gelernt. Diese Fürchterlichkeit, das Grauen dahinter hat mich so gepackt, dass ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe und alles darüber wissen wollte. Vor allem, wie es zum Holocaust kam und kommen konnte.

KiJuKU: Suchen Sie dann gezählt nach Büchern, Filmen, Dokus?

Ava: Ich nehm alles, was mir in die Hände fällt, aber ich gehe auch gezielt vor – ich liebe Besuche in Museen, zum Beispiel im Jüdischen Museum Wien. In Mauthausen (Gedenkstätte am Gelände des ehemaligen Nazi-Konzentrationslagers) waren wir auch mit der Klasse. Mir ist diese Gefühlsebene wichtig – nicht nur das Wissen, darum interessiere ich mich auch sehr für Zeitzeugen-Berichte.

KiJuKU: Wie war das dann jetzt gerade, dieses Stück so relativ hautnah zu erleben?

Ava: Ich fand’s genau richtig für diesen Zeitzeugen-Effekt; auch der Anfang mit dem Hineinstürmen und Schreien. Ich hoff, das packt auch Leute, die das normalerweise nicht so fühlen. Das Spüren – die Wut, die Trauer – das fand ich toll.

Die Schauspielleistung find ich besonders toll – so viel Energie, so viel Emotion und so viel körperlicher Einsatz!

KiJuKU: Beim gemeinsamen Nachgespräch haben Sie sich – auch überraschend für ihre Mitschüler:innen sozusagen geöffnet und gemeint, Sie haben fürchterliche Panik, dass sich so etwas wiederholen könnte?

Ava: Ich hab echt fürchterliche Angst, dass so etwas wieder passieren könnte und ich tu alles, damit das nicht der Fall sein wird. Man kann etwas tun. Das find ich wichtig zu sagen, weil man sich oft so hilflos fühlt. Man muss sich damit konfrontieren, je mehr Leute das tun, umso besser.

KiJuKU: Wenn Sie sagen, man kann was tun – wie?

Ava: Ich hab begonnen, mich politisch aktivistisch zu engagieren. Das ist sicher nicht für jede und jeden was. Aber viel darüber lesen, Museen besuchen, sich mit dem Thema auseinandersetzen und nicht nur oberflächlich oder das, was man in der Schule macht. Als Einsteigerbuch find ich gut von Viktor Frankl: „… trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager.“

KiJuKU: Nun zu Lilli, wie war das eben gesehene Stück für Sie und beschäftigen Sie sich auch über den Unterricht hinaus mit dem Thema Holocaust, Ausgrenzung, Hass?

Lilli: Ich fand’s sehr packend wie er am Anfang reingestürmt ist, so laut geschrien hat und alle Emotionen da waren. Ich war sofort drin, wobei ich mit am Anfang sehr erschreckt habe deswegen. Aber ich wurde dann mitgerissen von den Gefühlen, die er gezeigt hat.

In letzter Zeit beschäftige ich mich relativ viel mit dem Thema, weil wir erst vor ein paar Wochen mit unserer Religionslehrerin in Mauthausen waren. Das ganze Ausmaß des Schreckens war mir davor nie so bewusst. Zum Beispiel in diesem Raum mit all den Namen der dort Ermordeten und dieses systematische Umbringen war mir vorher nie so stark bewusst.

Die Theatervorstellung jetzt war echt sehr mitreißend, der Schauspieler hat das echt rübergebrachtKiJuKU: Wie ist für Sie die Frage Ohnmacht oder was tun können?

Lilli: Ich finde, man sollte immer Hoffnung haben und man sollte sich aber auch der Vergangenheit bewusst sein und sie nicht vergessen. Allerdings sollte man sich doch nicht zu sehr runterziehen lassen, sonst wird nach vorne blicken zu schwer.

vielleicht-muessen-wir-gedenken-weil-zu-wenig-gedacht-wurde <- noch im Kinder-KURIER

hier-hat-der-tod-gewohnt-geliebt-gelacht-gespeist <- noch im Kinder-KURIER

Die meisten – begeisterten – Premieren-Besucher:innen von „Im Schatten von Wien“ (Filmbesprechung in einem eigenen Beitrag – Link unten am Ende) haben den großen Saal im Gartenbaukino schon verlassen, befinden sich im Foyer im Small-Talk, da setzen sich Yousef-Darsteller Abdulsattar Qasimi und Ali Saykhan Khazaev, der den Mo spielt, auf den Rand der Bühne vor der riesigen Leinwand. Davor steht der KiJuKU-Journalist und befragt die beiden Hauptdarsteller – von Yousef und Mo.

KiJuKU: Wie alt sind Sie, was machen Sie und war dies Ihr erster Film?

Abdulsattar Qasimi (jugendlicher Yousef-Darsteller): Ich bin 16, besuche die Lernwerkstatt und es war mein erster Film.

KiJuKU: War das so, wie Sie es sich vor dem Dreh vorgestellt haben?

Abdulsattar Qasimi: Nein, ich dachte davor, es wäre einfacher, würde schneller laufen. Wir haben manches Mal viele Versuche gebraucht, um eine Szene fertig zu drehen.

KiJuKU: Haben Sie da dazwischen dann einmal gedacht, boah, ich geb auf?

Abdulsattar Qasimi: Das war nie ein Thema. Ich hab immer gedacht, okay, ich nutz jetzt diese Möglichkeit, die ich bekommen habe und bau mir damit vielleicht was auf.

KiJuKU: Haben Sie schon vorher einmal als Kind gedacht, Sie würden gern einmal in einem Film mitspielen?

Abdulsattar Qasimi Immer schon. Das war schon ein Kindheitstraum von mir, aber gleichzeitig hab ich immer gedacht, das wäre unmöglich für mich.

KiJuKU: In der Lernwerkstatt, was mögen Sie gerne lernen und was vielleicht weniger?

Abdulsattar Qasimi: Ich geh dort erst seit Kurzem hin. Ich mag’s einfach so, alte Themen, wo ich schon einiges vergessen habe, wieder neu lernen, gerade jetzt bei Mathematik. Es ist so eine Art, altes Wissen ein bisschen aufzufrischen.

KiJuKU: Was interessiert Sie in Ihrer Freizeit?

Abdulsattar Qasimi: Eigentlich Kampfsport.

KiJuKU: Machen Sie selber Kampfsport?

Abdulsattar Qasimi: Bis vor Kurzem, dann hab ich abgebrochen, weil ich mich jetzt mehr auf die Lernwerkstatt konzentriere.

KiJuKU: Zurück zum Film: Sie haben ja auch selber einiges für die Story eingebracht, oder?

Abdulsattar Qasimi: Wir alle haben in den Workshops viel an eigenen Erfahrungen erzählt, das dann Teil der Geschichte geworden ist.

KiJuKU: gilt das auch für das, was Sie dann im Film sagen?

Abdulsattar Qasimi: Aus dem, was wir alle erzählt haben, haben die Profis dann das Drehbuch geschrieben – auch die Sätze, die wir sagen sollten. Aber Sie haben uns beim Dreh immer wieder gesagt, wir sollen es dann in unseren eigenen Worten sagen, so rüberbringen, wie’s für uns wirklich gut passt.

KiJuKU: Zuerst an Sie die selben Fragen: Wie alt sind Sie, was machen Sie und war dies Ihr erster Film?

Ali Saykhan Khazaev (Darsteller des jugendlichen Mo): Ich bin auch 16, bin Lehrling – im ersten Lehrjahr Bankkaufmann bei der Bank Austria und ja, auch für mich war es der erste Film.

KiJuKU: War Bankkaufmann schon immer Ihr Wunschberuf?

Ali Saykhan Khazaev: Zumindest schon seit der 2. Klasse Mittelschule. Damals hab ich mir überlegt, was ich als nächstes mache. Und entschieden, eine Lehre als Bankkaufmann anzufangen was auch sehr interessant ist. Die dauert drei Jahre

KiJuKU: Sind Sie mit Ihrer Berufswahl zufrieden?

Ali Saykhan Khazaev: Ja, ich bin sehr zufrieden.

KiJuKU: Können Sie also gut mit Zahlen umgehen und mögen Mathe?

Ali Saykhan Khazaev: Ich bin und war immer sehr gut im Rechnen, mathematisch begabt.

KiJuKU: Haben Sie auch schon als Kind davon geträumt, einmal in einem Film mitzuspielen?

Ali Saykhan Khazaev: Bei mir war das sehr spontan. Ich hab mir nie vorher einen Kopf darüber gemacht, ob ich überhaupt gut im Schauspielen bin. Dann haben wir uns in dem Workshop getroffen, darüber geredet und wir haben dann entschieden, okay, wir probieren’s. Jetzt gefällt mir das Schauspielen. Wir haben danach auch entschieden, weiterzumachen und freuen uns natürlich auf jede Art von Filmen, in denen wir mitspielen dürfen.

KiJuKU: Es gäbe ja auch die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Jugendlichen selber Filme vielleicht mit dem Handy zu drehen und für die Video- und Filmtage einzureichen?

Ali Saykhan Khazaev: Könnten schon, das wäre aber nicht so professionell. Wir möchten wenn schon, dann lieber mit Profis zusammen arbeiten – so wie mit denen von „Demokratie, was geht?“

Auch wenn der Sozialarbeiter freundlich und empathisch die beiden Buben zu fragen beginnt – die Szene in dem kahlen Büro mit kräftiger Schreibtischlampe vermittelt schon, die beiden haben Angst. Verstehen offenbar die Sprache nicht. Just als Fabian – der Einfachheit halber hat er im Film seinen echten Vornamen – versucht zu erfragen, welche Sprache die beiden mitbringen, stürmen zwei Polizisten in den Raum und nehmen die Jungs gewaltsam mit.

So beginnt der knapp mehr als 20-minütigen Film „Im Schatten von Wien“, entstanden im Projekt „Demokratie, was geht?“.

Gedreht von Profis hinter der Kamera, gespielt zum Großteil von Jugendlichen aus den beiden großen Wiener Gemeinde-Wohnhausanlagen Am Schöpfwerk (Meidling, 12. Bezirk) und Rennbahnweg (Donaustadt; 22. Bezirk). Diese Jugendlichen waren es auch, die in Workshops ihre Ideen für die Story sowie für viele der Szenen einbrachten. Aus den Inputs der Jugendlichen schrieben Ibrahim Amir und Mahir Yıldız das Drehbuch; Letzterer führte auch Regie.

Yousef und Mo – so die beiden Buben im Film – sind beide geflüchtet – und so manches aus der Story hat auch mit den jugendlichen Darstellern zu tun. Abdulsattar Qasimi, der den späteren jugendlichen Yousef überzeugend und ganz und gar nicht laienhaft spielt, obwohl dies seine erste Arbeit vor der Kamera war, hat afghanische Wurzeln. Die Familie seines Kollegen Ali Saykhan Khazaev, ebenso hervorragender Darsteller des jugendlichen Mo, kommt aus Tschetschenien. Zu Interviews mit diesen beiden geht es in einem eigenen Beitrag.

Die beiden eingangs geschilderten Buben – die Protagonisten im Kindesalter – wurden natürlich von anderen gespielt, von Yasir Arman sowie Valerian Vallant. Auch sie beeindrucken – insbesondere wie sich die Angst in ihren Augen, in ihrer Mimik spiegelt.

Die beiden Jungs im Film, schon kurz nach der Flucht trotz der dabei aufgesammelten Traumata brutal be- bis misshandelt, werden im Verlauf der Story Kleinkriminelle. Zentral dreht sich die Story trotz der Action-Szenen aber um die Frage von Ver- und Misstrauen.

Der Polizist in Zivil, der seinen Namen auf Antonio geändert hat, versucht erst im Verhör Mo dazu zu bringen, Yousef zu verraten. Als der sich nicht darauf einlässt, besucht der Polizist jene Moschee, in der er Yousef trifft und dessen Vertrauen gewinnen möchte. Er sei ja selber vor 35 Jahren nach Österreich geflüchtet…

Doch Yousef lässt sich darauf nicht nur nicht ein, er erkennt und sagt, dass Antonio ja zu einer ganz anderen Zeit geflüchtet wäre, wahrscheinlich sogar mit dem Zug angekommen sei und die Lage von Yousef, Mo und den anderen gar nicht verstehe. „Weißt du, wir haben keine Chance, wir waren schon tot, bevor wir überhaupt geboren worden sind…“

Apropos Antonio und Namensänderung. Als Yousef mit Mo neben den Abstellgleisen eines Bahnhofs dahingeht und sich über die „Drecksratten da“ beschwert, meinte Mo: „Ein bisschen Respekt, du bist zu Gast bei den Ratten, immerhin schauen sie nicht so komisch, wenn sie deinen Namen hören!“

Im Bühnengespräch nach dem Film erläuterte Mo-Darsteller Ali Saykhan Khazaev, dass es zu diesem Satz kam, weil er immer wieder erlebe, dass Leute komisch reagieren, wenn sie seinen Namen oder den so mancher Freunde zum ersten Mal hören… – Erlebnisse von Alltags-Rassismus.

Und das bezieht sich dann nicht nur auf die Namen – sondern auf das Gefühl, nicht dazugehören zu dürfen.

Die große Filmpremiere mit Hunderten begeisterten Kino-Besucher:innen bildete da übrigens ein Gegengewicht – ebenso wie schon die Arbeiten mit den Profis an dem Film.

Großer Jubel des vollbesetzten Saals für den Film und die darstellerische Leistung der Jugendlichen, die fast ausnahmslos zum ersten Mal vor der Kamera spielten. Immer wieder jedoch gab’s Bedauern, dass sich praktisch alles um Burschen drehte. Der Grund: Für die Workshops hatten sich fast ausschließlich solche gemeldet. „Demokratie, was geht?“ ließ jedoch anklingen, der nächste Film solle sich vor allem um Mädchen drehen.

Eines der bekanntesten Theaterstücke gegen Vorurteile ist „Der Talisman“ von Johann Nestroy. Titus Feuerfuchs und Salome Pockerl werden darin wegen ihrer roten Haare ausgegrenzt, kriegen Jobs nicht, dürfen praktisch nirgends teilnehmen. Auch wenn Menschen mit roten Haaren heute kaum mehr diskriminiert werden – es geht doch immer ums Gleiche: nur weil jemand anders aussieht, an was anderes glaubt… Vorurteile leben leider noch immer. Das „Utopia“-Theater, das fast immer auf öffentlichen Plätzen im Freien spielt, zeigt heuer dieses Stücke. Zu einer Besprechung auf Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… geht es hier unten.

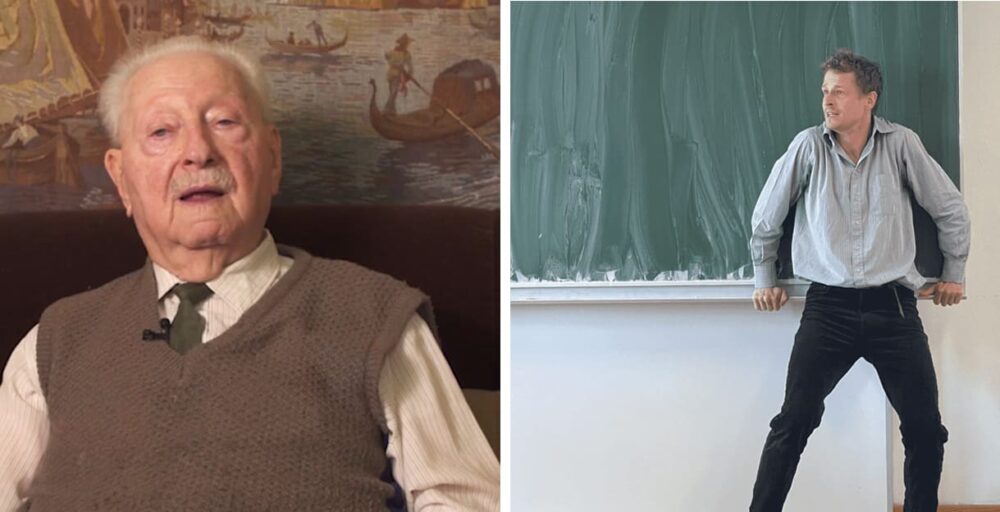

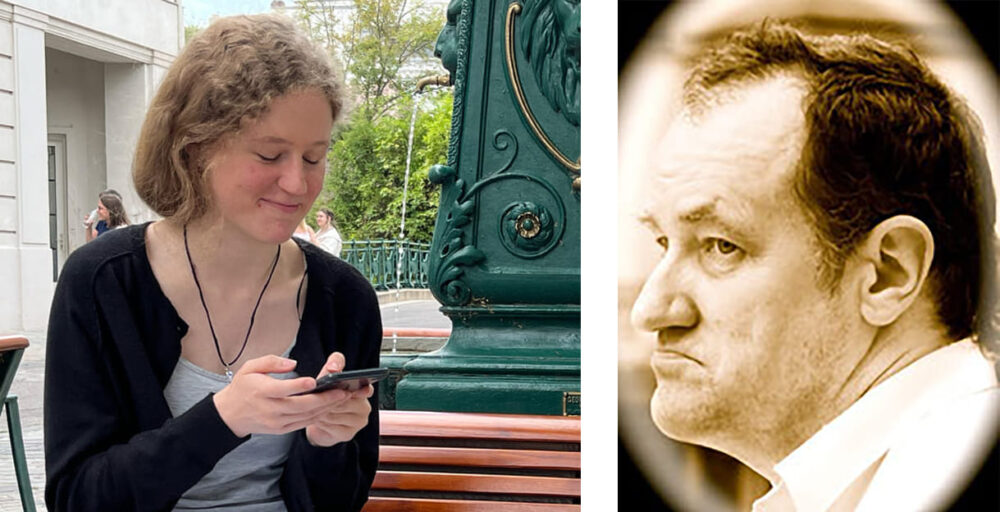

Stefanie Kadlec, eine 17-jährige Schülerin aus Wien hat das Stück einige Zeit später gesehen und dazu zwei Interviews geführt, mit Stefanie Elias, der Darstellerin der Salome Pockerl und mit dem Mastermind und Regisseur des Utopia-Theaters, Peter Hochegger.

KiJuKU: Welche Eigenschaft gefällt dir an Salome Pockerl am besten und welche am wenigsten?

Stefanie Elias: Mir gefällt schon ganz gut, dass sie dem Leben gegenüber positiv eingestellt ist, obwohl sie sicherlich nicht nur gute Erfahrungen gemacht und aufgrund ihrer Haarfarbe Diskriminierung erlebt hat. Als Gänsemagd hat sie auch wahrscheinlich nicht das luxuriöseste tollste Leben. Sie ist trotzdem zufrieden mit dem, was sie hat, geht auf die Leute offen zu und sie geht nicht davon aus, dass die ihr Böses wollen, auch wenn sie das sicher so erlebt hat. Das finde ich schon eine gute Eigenschaft.

Ich finde, sie könnte sie sich schon ein bisschen mehr zur Wehr setzen und muss nicht alles so schicksalsergeben aufnehmen, was ihr passiert oder dass sie dauernd weggeschickt wird und nicht an den Hof darf, nur weil sie rote Haare hat und das die Leute vielleicht nicht gerne sehen. Da könnte sie sich schon ein bisschen mehr auf die Beine stellen.

KiJuKU: Was ist deine Lieblingsfigur abgesehen von deiner eigenen?

Stefanie Elias: Wie die Kollegen und Kolleginnen ihre Figuren spielen, zum Beispiel die Gärtnerin, finde ich einfach wahnsinnig witzig und da schaue ich denen wirklich gerne zu, wenn ich nicht gerade selber auf der Bühne bin. Jede Figur hat spannende Seiten, viele sind lustig oder übertrieben. Sicherlich sind der Titus und die Salome die Figuren, die am realsten sind, und die anderen sind ein bisschen überzeichneter in ihrer Gemeinheit oder Naivität. Das ist auch lustig, denen zuzuschauen.

KiJuKU: Wie bist du zum Theater gekommen?

Stefanie Elias: Ich bin zum Theater übers Tanzen gekommen, ich habe sehr früh mit Ballett angefangen. Es war dann relativ bald für mich klar, dass ich zwar keine Ballettkarriere machen, aber dass ich auf der Bühne sein möchte, da Schauspiel mich mehr interessiert. Ich bin gerade auch als Teenager gerne ins Theater gegangen und so ist der Wunsch auch größer geworden.

KiJuKU: Was hättest du als aufstrebende Schauspielerin gerne früher gewusst?

Stefanie Elias: Ich glaube, ich hätte gerne früher gewusst, dass man sich einfach mehr trauen kann. Denn ich hatte immer sehr viel Angst, Sachen falsch zu machen, und sie dann lieber nicht gemacht. Aus heutiger Sicht ist es immer besser, die Sachen einfach zu machen. Immer mit bestem Wissen und Gewissen, aber sich nicht aus Angst zurückhalten oder auf eine Rolle weniger einlassen. Das ist immer die interessantere Entscheidung beim Spielen, wenn etwas mit Karacho passiert, auch wenn es mit Karacho schiefgeht.

KiJuKU: Wie gehst du am besten mit Kritik um?

Stefanie Elias: Auch da habe ich über die Jahre dazugelernt, dass ich auch bei Kritik inzwischen selbstbewusster bin. Ich brauche mir nicht jede Kritik zu Herzen nehmen und ich kann mir immer überlegen, was ist die Kritik, von wem kommt sie und ist sie wirklich relevant für mich oder nicht. Vielleicht versuche ich etwas neu oder probiere etwas in eine andere Richtung. Wo sage ich, das ist deine Meinung, aber ich finde trotzdem meine Entscheidung besser als deine und deshalb bleibe ich mir treu und mache das, was ich für besser halte.

KiJuKU: Wie würdest du das Utopia-Theater beschreiben?

Stefanie Elias: Das Utopia-Theater ist für alle Leute, auch für Leute, die sonst nicht ins Theater gehen. Ich finde, das Schöne daran ist, dass es sehr nah an diesen ganzen Ursprüngen vom Beruf ist. Fahrende Truppen, die herumziehen, um einfach irgendwo die Bühne aufzubauen und loszulegen.

KiJuKU: Was möchten Sie den Menschen mit dem Stück „Der Talisman“ mitgeben, insbesondere jungen Menschen?

Peter Hochegger: Ich unterscheide da nicht zwischen jungen und älteren oder alten Menschen. Es ist für uns alle wichtig, dass wir solidarischer, toleranter sind und nicht auf jeden Blödsinn aufspringen, was Fake News und vor allem Vorurteile betrifft. Das war in den 70er Jahren schon wesentlich anders. Die Gesellschaft war solidarischer und der Arbeiterstand war damals selbstbewusster. Die Gewerkschaften haben das Ihrige dazu getan und da hat man noch einige Sachen erkämpfen können gegen die Reichen. Das hat sich in den letzten 20, 30 Jahren ziemlich verloren. Die Solidarität ist gewichen und heute herrscht eigentlich nur mehr so etwas wie Einzelkämpfertum. Wenn man das Gefühl hat, man hat es nicht geschafft und ist kein guter oder reicher Teil dieser Gesellschaft, unterzieht man sich einer Therapie und kommt nicht drauf, dass das auch ein gesellschaftliches Problem ist. Heute gibt es nur mehr Einzelkämpfer, jeder gegen jeden. Es gibt keine Solidarität. Weder zwischen den Frauen noch zwischen den Ärmeren, noch zwischen den Künstlern. Jeder glaubt, er sei eine Insel und werde alles allein schaffen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das aufbricht und den Menschen das Gefühl gibt, dass jeder etwas in der Gesellschaft tun kann. Dazu ist es wichtig, dass man aufeinander zugeht, miteinander redet und Lösungen findet, die die Politik nicht findet.

KiJuKU: Sind Sie der Meinung, dass politisches Theater derzeit weniger populär ist?

Peter Hochegger: Ich bin der Meinung, dass jede Form von Theater oder Kunst, Dinge, die im öffentlichen Raum stattfinden, sowieso politisch sind, ob man will oder nicht. Es ist eine politische Stellungnahme. Insofern glaube ich nicht, dass man sagen kann, dass Theater oder Kunst zu dieser Zeit jetzt weniger populär wären. Ich glaube, das ist immer populär, auch wenn manche sagen, das Theater in der Josefstadt wäre unpolitisch. Das stimmt ja nicht. Gerade die Josefstadt ist ein gutes Beispiel. Sie machen sehr wohl gesellschaftspolitisch relevantes Theater. Mit dem jetzigen Direktor auch viel mehr als manche anderen Theater.

Das Bekenntnis, dass es auch ein politscher Auftrag ist, nicht nur ein Auftritt, ist schon notwendig, wenn man diesen Beruf ergreift. Es ist wichtig, dass man Stellung bezieht und natürlich muss man nicht immer Recht haben, aber dass man sich überlegt, welche Haltung man zu den Problemen in der Gesellschaf hat. Wie stehe ich dazu und wie bringe ich das ans Publikum. Natürlich sollte dann ein Diskurs entstehen. Das heißt nicht, dass man dann die Weisheiten wie in der Kirche von der Kanzel herunterpredigt, aber man muss einmal etwas sagen, Stellung beziehen und dann auf die Antwort warten. Dann kann auch ein Diskurs entstehen, der in der Gesellschaft viel zu wenig stattfindet.

KiJuKU: Was muss man, wenn man ein Ensemble zusammenstellt, beachten und welche Schwierigkeiten gibt es da?

Peter Hochegger: Das kommt erstens einmal auf das Stück an, das ich aussuche. Da ergeben sich automatisch Vorgaben, die Geschlecht, Alter und Temperament betreffen. Man kann nicht sagen, jeder Schauspieler kann alles spielen, das stimmt nicht immer. Was mir sehr wichtig ist, ist, dass zwischen den Leuten auch eine gewisse Harmonie ist. Es muss eine angenehme Arbeitsatmosphäre entstehen, dass die Leute Vertrauen haben, sich öffnen und miteinander Spaß haben können.

Im Mai haben wir angefangen zu proben und die letzte Vorstellung ist Mitte September. Eine relativ lange Zeit, die man miteinander verbringt. Das Ergebnis ist auch umso besser, je besser sich die Leute kennen und verstehen. Mir hilft es nicht, wenn ich einen tollen Schauspieler habe und die anderen sind nicht so gut oder so ein Star. Der eine Schauspieler wird meine Vorstellung nicht retten. Die Qualität einer Aufführung ist immer zu messen am schwächsten Glied, an der kleinsten Rolle. Das betrifft alle anderen Mitarbeiter auch, ob Bühnenbild, Kostümbild oder Techniker. Sie müssen alle zu einem Team zusammenwachsen. Es liegt schon an mir, dass ich eine Harmonie herstelle, die Kreativität möglich macht.

KiJuKU: Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen, gab es da irgendeinen Auslöser?

Peter Hochegger: Mein Vater hat so etwas wie Bauerntheater gespielt. Die Löwinger Bühne war gerade am Beginn, er hat zur selben Zeit in einer anderen Theatergruppe gespielt. Er war daher sehr theateraffin. Als Siebenjähriger war ich der Kinderschauspielschule, mit der haben wir dann Auftritte gehabt. Durch die sind wir zum Raimund Theater gekommen und haben bei Operetten mitgemacht. Dann habe ich Theaterwissenschaften studiert und die Schauspielschule gemacht. Es war schon sehr früh die Entscheidung getroffen, dass ich zum Theater will und muss. Nicht unbedingt als Schauspieler, aber auch, um zu wissen, wie es einem Schauspieler geht, wenn er auf der Bühne steht und was für Probleme er hat. Es war von Anfang an klar, dass ich in die Regie gehen werde.

KiJuKU: Haben Sie im Stück eine Lieblingsfigur?

Peter Hochegger: Nein. Es gibt keine Lieblingsfiguren, ich liebe immer alle Figuren. Wie bei Eltern, muss man alle Kinder lieben. So wie jedes Kind, jede Rolle, jeder Schauspieler eine bestimmte Ausstrahlung und Mentalität hat, so begegnet man auch den Figuren oder Menschen. Wenn ich einen Schauspieler engagiere, den ich nicht mag, kann ich nicht mit ihm arbeiten. Ich übertreibe sogar, ich muss in gewisser Weise meine Schauspieler auch lieben und wenn die Chemie nicht stattfindet, kann ich mit den Menschen nicht arbeiten. Es gibt natürlich dankbarere und witzigere Rollen, aber es ist so wie im Ensemble. Auch die kleinste Rolle muss stimmig sein und die muss ich genauso mögen, weil sonst kommt das Ganze ins Wanken. Es ist nicht immer die Hauptrolle, die über die Qualität bestimmt.

KiJuKU: Haben Sie zum Abschluss noch ein paar Worte an aufstrebende KünstlerInnen?

Peter Hochegger: Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder das tut, wozu er Lust hat und wofür er brennt. Wenn man nicht dafür brennt, sollte man das Theater oder die Kunst lassen, die brotlos ist. Es ist ein schwerer täglicher Kampf und man ist in den allermeisten Fällen sehr schlecht bezahlt, aber wenn man es gern macht, muss man es machen. Da stellt sich nicht die Frage, will ich oder nicht. Wenn es notwendig ist, weil es ein inneres Bedürfnis ist, dann lasst euch nicht abbringen davon. Versucht vielleicht noch ein zweites Standbein zu haben zum Überleben. Macht euch keine Illusionen, es wird nicht jeder sofort zum Star, reich oder berühmt. Das findet nur ganz selten statt. Es ist aber der schönste Beruf, den man haben kann, lebendig und ständig etwas Neues. Immer neue Herausforderungen.

Stefanie Kadlec, 17

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen