Romeo schnarcht lautstark vor sich hin, im Arm einen Kuschelhund, neben der Liege eine Gitarre. Auf der anderen Seite der Bühne büselt Julia in einem schmalen Himmelbett. Über sich ein großes Anarchismus-A im Kreis, neben dem Bett Pizzakarton, Playboy-Heft, eine Ananas und noch viel Zeug.

Ganz schön lange – bis sich die letzten Zuschauer:innen auf ihre Plätze begeben haben und noch ein bisschen länger – müssen Julia Edtmeier (Julia) und Stefan Lasko (Romeo) in diesen Positionen verharren. Bevor sie ihr schauspielerisches Spektakel in einer sehr, sehr, sehr freien Version von Kaja Dymnicki und Alexander Pschill (die auch Regie führten und sie noch für die üppige Bühne sowie die bunten Kostüme zuständig ist) nach dem berühmten Shakespeare’schem Liebesdrama, starten können.

Die Story ist hier so ziemlich anders. Die beiden sind schon deutlich überwuzelt, so um die 40, leben noch immer in ihren elterlichen, hier gar nicht zerstrittenen, Häusern – Hotel Mama, Beate Montague (Alexander Jagsch) und Hotel Papa, Renato Capulet (Doris Hindinger). Die wollen ihre Kinder schon längst aus dem Haus haben. Die beiden aber wollen nicht nur dieses bequeme, versorgte Leben nicht aufgeben, sie mögen auch einander so gar nicht. Hätten sie mehr Energie, würden sie sich vielleicht sogar aktiv hassen.

So weit die Ausgangsgeschichte dieser Volkstheater-produktion, die derzeit bis 26. Mai durch die Bezirke tourt und fast jeden Abend in einer anderen Volkshochschule über die Bühne geht – und gemeinsam mit dem „Bronski und Grünberg“-Theater entwickelt wurde. Beim Besuch in der „PAHO“ (Per-Albin-Hansson-Siedlung in Wien-Favoriten) sorgte dieses nicht ganz zweistündige flotte, abwechslungsreiche, schräge Schauspiel für viele Lacher auch beim durchwegs älteren Stammpublikum des Tour-Theaters.

Von der weiteren Entwicklung der Story sei gar nicht allzu viel verraten, so manch überraschende Wendung wäre doch schade vorweg gespoilert zu werden.

Preisgegeben werden kann sehr wohl, dass sich zu den Genannten noch als fünfte Akteurin auf der Bühne Agnes Hausmann gesellt, die wandlungsfähig sowohl in die Rollen von Romeos Kumpel Mercutio als auch die des kiffenden, dealenden Pater Lorzeno schlüpft und obendrein den diktatorischen, faschistoiden Fürsten gibt. Letzteres gibt Anlass für eine hin und wieder angesprochene zweite Ebene dieser Inszenierung – das Spiel um Demokratie und deren Gefährdung. Ebenso spricht vor allem die widerständige, aufmüpfige, Konventionen brechende Julia Macho-Verhalten an, auch wenn sie feststellt, dass sich das alles im Mittelalter abspielt.

Maschinengewehrfeuer, Lärm, Krach… ein Mann hetzt vom Seiteneingang im „Zirkus des Wissens“ auf die Bühne, rennt – um sein Leben. Vergeblich. Getroffen stürzt er zu Boden. Sekunden später steht er wieder auf, ruft – scheinbar zur Regisseurin – in Wirklichkeit zum Publikum, dass dies nur die Probe für eine Szene war, die auch gar nicht die erste des Stücks sei.

„WIR! Eine Solo-Show“ heißt dieses und trägt noch den Untertitel „Sie müssen ja nicht meiner Meinung sein…“, womit klar wird, dass es irgendwie mit Demokratie zu tun hat. Andreas Pfaffenberger, der eben ein Solo spielt, hat es gemeinsam mit Martina Winkler entwickelt. Der scheinbare Widerspruch im Titel veranlasst manche Besucher:innen, es als Majestätsplural zu interpretieren, steht doch auch von Anfang an eine Papierkrone im Zentrum eines großen Podests auf der Bühne. Könnte sein, muss aber nicht. Er selber und das ‚Stück wolle das gar nicht vorgeben, möge jede und jeder den eigenen Schluss daraus ziehen, so Pfaffenberger in einer Spezialführung vor der Vorstellung – dazu mehr in einem eigenen Beitrag, der am Ende unten verlinkt sein wird.

Der Solist schlüpft in gut mehr als zwei Dutzend Rollen – als Schau-, ebenso wie als Figurenspieler und spannt einen 2500-jährigen Bogen vom antiken Athen bis zur Gegenwart. Wird Letzteres doch immer wieder als „Wiege der Demokratie“ bezeichnet.

Volks-herrschaft, doch was war mit den Frauen Griechenlands? Die ebenso wie Sklaven und „Fremde“ kein Mitspracherecht hatten.

Ein Thema, das sich übrigens immer wieder durchzieht. Wichtige Stationen der Geschichte – antikes Rom, England im 13. Jahrhundert (King John), französische Revolution, Nordamerika mit der US-Verfassung, die mit den berühmten Worten „We the People of the United States…“ (Wir, das Volk der Vereinigten Staaten… beginnt, werden durch das Bühnenspiel – mit kleinem Papier-theater, Schattenspiel ebenso lebendig wie mit großem immer wieder auch bewusst überhöhtem Schauspiel. Der Kampf um Demokratie und Mitsprache gegen Monarchie, Diktatur und neuerdings wieder zunehmende autoritäre Bestrebungen wird als nie endendes Ringen durchgängig spürbar.

Immer wieder auch mit so manchen mehr oder minder große Lücken. Wie schon eingangs bei der Athener Demokratie angemerkt, bleiben von dieser Mitbestimmung meist mehr oder minder große Gruppen ausgeschlossen. Selbst in der französischen Revolution wurde Olympe de Gouges, Verfasserin der „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“ nach einem Schauprozess ermordet.

Zum Volk der US-Verfassung zählten offenbar jene Bevölkerungsgruppen, die seit Jahrtausenden hier lebten, die Indigenen, nicht. Bürgerliche Revolution 1848, Habsburgerreich – natürlich wieder nix…, Große Rückschläge – für (fast) alle durch die (austro-)faschistische Herrschaft in den 40er-Jahren des vorigen Jahrhunderts – noch dazu mit dem Anspruch für „das Volk“ zu herrschen.

Der Kampf um Demokratie ist nie zu Ende. Selbst dann, wenn wirklich alle mitsprechen dürften, gelte es wachsam zu sein und gegen das Zurückdrängen von schon Erreichtem aufzutreten. Und Demokratie ist mehr als nur einmal alle paar Jahre wählen zu dürfen, es umfasst das ständige Aushandeln und Diskutieren um die Gestaltung des Zusammenlebens. Solches steht am Ende des knapp 1 ¼-stündigen Stücks im Zirkus des Wissens an der JKU, der Johannes-Kepler-Universität in Linz, als dezidiert ausgesprochener Appell da. Fast ein bisschen zu draufgedrückt und zu wenig vertraut auf das deutliche Spiel davor. Auch im Sinne von Demokratie-Bildung könnte der Erkenntnisprozess, sozusagen die Lehre daraus, dem Publikum selbst überlassen bleiben.

Ein bisschen fehlt hingegen zumindest das Antippen, dass in Österreich bei den jüngsten Wahlen im Vorjahr und den künftigen gut ein Drittel der Bevölkerung von der Teilnahme an Wahlen ausgeschlossen ist. Oft hier geboren, zumindest aber jahr(zehnte)lang hier lebend, arbeitend, Steuer zahlend, sehen sie sich dem restriktivsten Staatsbürgerschaftsrecht gegenüber, werden mitunter über mehrere Generationen zu „Fremden“ gemacht.

Außerdem schmerzt das Ausblenden eines Gutteils der Welt, bleibt reduziert auf Europa und das von Europäern eroberte Nordamerika. Dabei war Vélez in Kolumbien 1853 die erste Stadt der Welt in der Frauen wählen durften. Auf den Cookinseln in der Südsee waren 1890 vier der fünf Häuptlinge von Rarotonga Frauen. Und dort konnten Frauen auch schon vor den Neuseeländerinnen wählen, wo deren Recht 1893 – vor allen Europäerinnen Gesetz geworden ist. Was in Europa erst im darauffolgenden Jahrhundert begann, in der Schweiz beispielsweise überhaupt erst viele Jahrzehnte später (landesweit 1971, im Kanton Appenzell Innerrhoden gar erst 1990).

Grandioses sehr humorvollen Finale mit Tiefgang des Vorjahres im Wiener Akademietheater. Mehrfach zwischendurch Szenenapplaus und am Ende fast never-ending standing Ovations für „Stefko Hanushevsky erzählt: Der große Diktator“.

Genau, um den berühmten Film, den ersten mit Ton von Charlie Chaplin geht es. Doch die Inszenierung (Regie: Rafael Sanchez) aus dem Schauspiel Köln, nun eben in Wien zu erleben, spielt nicht den Film nach. Der Solo-Schauspieler erzählt ihn auch nicht nach. Er verknüpft zentrale Elemente des Films, seine Leidenschaft für (Film-)Schauspiel mit seiner – angeblich – echten Lebensgeschichte.

Angeblich deshalb, weil er immer wieder sein Talent zum Geschichtenerzählen unter Beweis stellt und hervorhebt. Schon als Friseurlehrling in seinem oberösterreichischen kleinen Dorf habe er damit den Laden am Laufen gehalten (in Chaplins Film agiert am Beginn ein jüdischer Friseur). Krähwinkel nennt er das Dorf – ein fiktiver Name für spießig, kleinbürgerliche Orte, der von mehreren Autoren, nicht zuletzt Johann Nestroy verwendet wurde.

Aber irgendwie sei ihm der – viel zu lange erhalten gebliebene Nazi-Mief auf den Geist gegangen, er wollte raus – in die große Welt. Schauspieler werden – diesen Floh setzte ihm ein Onkel aus New York ins Ohr. Eines Tages sei er dann doch dort gewesen, sei in der Künstlergarderobe sogar dem berühmten James Gandolfini, bekannt geworden durch die Hauptrolle in der Seire „Die Sopranos“, begegnet. Doch das Fenster in die große Welt hätte er durch Ablehnung des Angebots einer kleinen Rolle ausgeschlagen. Denn zu Hause wartete seine Freundin Hermine – „Hair-mine“ (zwecks Frisiersalon).

Als Brotjob während seines dann doch in Angriff genommenen Schauspielstudiums (in Berlin) habe er sich als Reiseleiter von „Third-Reich“-Bustouren US-amerikanischer Tourist:innen verdingt. Und durch seine Erzählkunst sowie Zusatzgeschäfte ziemlich viel Trinkgeld lukriert.

Von diesen Bustouren durch den „Nazi-Park Europa“ schlägt Hanushevsky immer wieder Brücken zu Chaplins Film, einer Persiflage auf den faschistischen Diktator Adolf Hitler in der Filmfigur des Adenoid Hynkel. Samt Weltherrschaftsplänen und der berühmten Szene mit dem Spiel dessen mit einem Erdkugel-Luftballon und jene auch sehr bekannte Szene scheinbar unverständlicher satirischer Kunstsprache. Letztere hält der Schauspieler in einem Fahrkorb über dem Reisebus, der die Bühne (Sebastian Bolz) dominiert und immer wieder Spielort drinnen und auf dem Dach ist. Die Landkarte trägt Hanushevsky in einem Ganzkörper-Bodysuit (Kostüme: Melina Jusczyk) und in einer aufblasbaren großen Kugel rollt er über die Bühne (Zorbing).

Apropos Anklänge: Witzig und oft auch mitreißend sind die gut ins Geschehen eingebetteten Gesangseinlagen des Schauspielers – nicht zuletzt von Falcos „Rock Me Amadeus“ (Musik: Cornelius Borgolte; Dramaturgie: Dominika Široká)

Zwischendurch macht Hanushevsky die eine oder andere Anspielung auf aktuelle rechtspopulistische bis rechtsradikale Entwicklungen – übrigens nicht nur in Europa und hebt damit den fulminanten, immer wieder sehr witzigen Abend, bei dem so manches Mal das Lachen im Hals stecken bleibt, auf die Ebene der generellen Kritik daran – wie sich auch Chaplin nicht auf die Parodie des Nazi-Führers beschränkt hat.

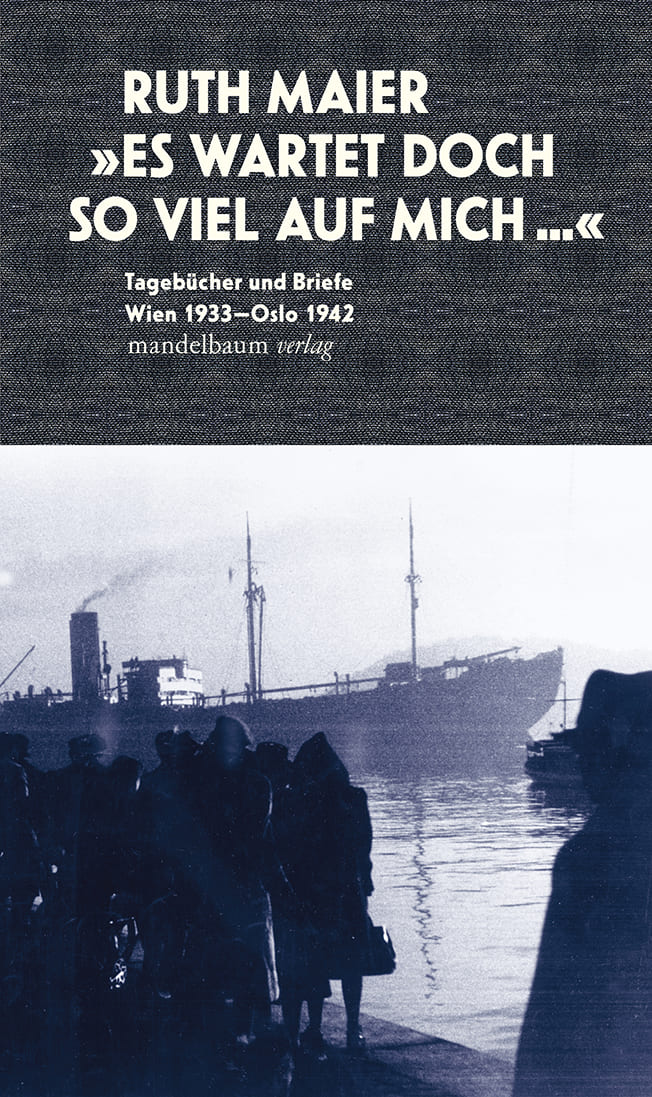

Viele Umwege führten zu dieser stimmigen, berührenden auch aufrüttelnden theatralisch-musikalischen Performance über eine Österreicherin, die so jung – mit 22 Jahren – ermordet wurde: „Ich bin Ruth“ von drei Schauspielerinnen und zwei Live-Musikerinnen erzählt das kurze Leben der Ruth Maier: Geboren in Wien am 10. November 1920 – womit ihr 18. Geburtstag mit den Pogromen („Reichskristallnacht“) zusammenfiel. Die jüngere Schwester Julia konnte mit einem der Kindertransporte nach England der Verfolgung durch die Nazis entkommen. Ruth selbst flüchtete nach Norwegen, wurde aber nach der Machtübernahme durch die Faschisten dort gefangen genommen und mit mehr als 500 anderen Jüd:innen ins Vernichtungslager Auschwitz verfrachtet, wo sie am Ankunftstag, dem 1. Dezember 1942 ermordet wurde.

Vor dem Hintergrund dieses Wissens produzieren die fünf Künstlerinnen immer wieder multimediale Gänsehaut-Momente in einem abgefuckten Teil von Wiens einstigen größten Geburtenstationen in der ehemaligen Semmelweis-Klinik von der einige Gebäude kulturell genutzt werden.

Wie viele Jugendliche hatte Ruth Maier Tagebuch geschrieben – ab ca. 12/13 Jahren. Jahrzehnte später wurden diese Tagebücher – im Zuge der Bearbeitung des Nachlasses der norwegischen Dichterin Gunvor Hofmo, mit der Maier rund zwei Jahre in Oslo zusammengelebt hatte, durch Jan Erik Vold durchackert und transkribiert. Im Zuge seiner weiteren Recherchen konnte er die überlebende Schwester in England herausfinden, sie kontaktieren und bekam so die Briefe Ruth Maiers an sie. Waren die ersten Tagebücher auf Deutsch, so die späteren auf Norwegisch – da konstatierte Vold, dass sie bald vom Anfängerinnen-Niveau zu literarischer Qualität aufgestiegen waren. So „nebenbei“ fanden sich in den Tagebüchern, von denen nicht alle erhalten geblieben sein dürften, weil es immer wieder zeitliche große Lücken gibt, hervorragende Aquarelle – und Fotos bzw. Zeitungsausschnitte sowie Abschriften anderer literarischer Texte bzw. Kommentare zu solchen.

„Aus einem Material von rund 1100 Tagebuchseiten und 300 Briefseiten ist eine Lebensgeschichte auf 400 Buchseiten entstanden. Sie trug den Titel Ruth Maiers dagbok. En jødisk flyktning i Norge (Ruth Maiers Tagebuch. Ein jüdischer Flüchtling in Norwegen), als das Originalwerk 2007 in Oslo publiziert wurde – und später viele neue Auflagen erfuhr.“ (Aus dem Buch im Mandelbaum-Verlag – siehe Info-Box) Das Buch wurde in 13 Sprachen übersetzt und vor zehn Jahren in die UNESCO-Liste „Memory oft the World / Welt-Erinnerungs-Erbe) dieser Bildungsorganisation der Vereinten Nationen aufgenommen.

Das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes hat in Zusammenarbeit mit dem norwegischen Zentrum für Holocaust- und Minderheitenforschung eine Ausstellung erarbeitet, die immer wieder tourt. Bei der Recherche zu homosexuellen Frauen und ihrem Schicksal in der Nazi-Zeit stießen Anna Kramer und Claudia Kottal auf Ruth Maier – was der Zeugungsmoment für das nunmehrige Theaterprojekt war.

Es sei alles andere als leicht gewesen aus den mehr als 400 Seiten Tagebuch-Aufzeichnungen und Briefen eine Stückfassung zu erarbeiten, verraten die drei Schauspielerinnen in einem Publikumsgespräch nach der zweiten Vorstellung, zu dem sie DEN Experten für Ruth Maier in Österreich, Winfried R. Garscha vom DÖW eingeladen hatten.

… zum Stück: Aus einer heftig eingedampften Strichfassung ermöglichen die drei Schauspielerinnen und die beiden Musikerinnen Einblicke in das Leben und die Gedanken der jungen Ruth Maier. Neben gefühlsmäßigem Auf und Ab der Jugendlichen – weniger die aufwallenden Schwärmereien und deren Verflüchtigungen in vielen Einträgen – konzentriert sich die Performance vor allem auf Passagen, in denen Ruth Maier Persönliches mit den jeweiligen (gesellschafts-)politischen Ereignissen verknüpfte. So spürte sie schon vor dem Beginn des Weltkrieges am 1. September 1939, dass das Hitler-Regime einen solchen vorbereitet. Oder sie, die in einer eher säkularen jüdischen Familie aufgewachsen war, beschreibt, wie sie nun als ebensolche ausgegrenzt und verfolgt ihr Jüdisch-Sein erst entdeckt.

Das Trio schlüpft abwechselnd in die Rolle der Ruth Maier, die anderen manches Mal in die anderer Figuren aus den Tagebucheintragungen bzw. den Briefen, natürlich immer wieder der Geliebten Gunvor Hofmo – samt so manch heftigem Beziehungs-Wickel. „Illustriert“ durch auf Stoff gedruckte Fotos aus den Tagebüchern oder projizierte Bilder, eben auch den von Ruth gemalten, gesellen sich hin und wieder live gespielte, eigens komponierte Musik-Nummern von Clara Luzia (Keyboard, E-Gitarre, Spieluhr) und Cathi Priemer-Humpel (Schlagzeug und Hang) dazu – manches Mal als Untermalung, dann wieder als eigenständige Szenen mit gesungenen Texten von Ruth Maier.

So wie die Tagebuch-Aufzeichnungen und Briefe erst – Jahrzehnte später – das Licht der Öffentlichkeit erblickten, so kam das Theaterkollektiv auf Umwegen zum Spielort. Eigentlich suchten sie zunächst nach einer Location im 2. Wiener Bezirk (Leopoldstadt), einst blühendes, heute nur mehr Überbleibsel jüdischen Lebens. Nachdem die Künstlerinnen nicht fündig wurden, kam die Idee der kulturell genutzten Räumlichkeiten in der ehemaligen Geburtsklinik. Und dann der Aha-moment, dass Ruth Maier mit ihrer Familie vor der Deportation in eine Sammelwohnung in den zweiten Bezirk im Gemeindebau Hockegasse 2 gewohnt hatte!

Das Stück, ebenso die Wander-Ausstellung des DÖW, aber auch die Benennung eines Park in Wien-Leopoldstadt nach Ruth Maier entreißt diese junge ermordete Künstlerin dem Vergessen. Und sie schafft einen – subkutanen oder „nebenbei“ – Bezug zur Gegenwart. Was alles hätten Anne Frank, Jura Soyfer, Ruth Maier und Millionen anderer weniger bis nicht bekannter Menschen schaffen können, wären sie nicht vom faschistischen Regime ermordet worden?!

Und: Was anderes als „Remigration“ war denn die Verfrachtung von Ruth Maier und mehr als 500 anderen Jüd:innen aus Norwegen ins von den Nazis errichtete „Reich“ – samt anschließender Ermordung? Und wie ist es, heute Menschen in Länder wie Afghanistan oder Syrien abzuschieben, in denen extreme Islamisten wie die Taliban oder terroristische Diktatoren herrschen und (politische) Gegner umbringen (lassen)?

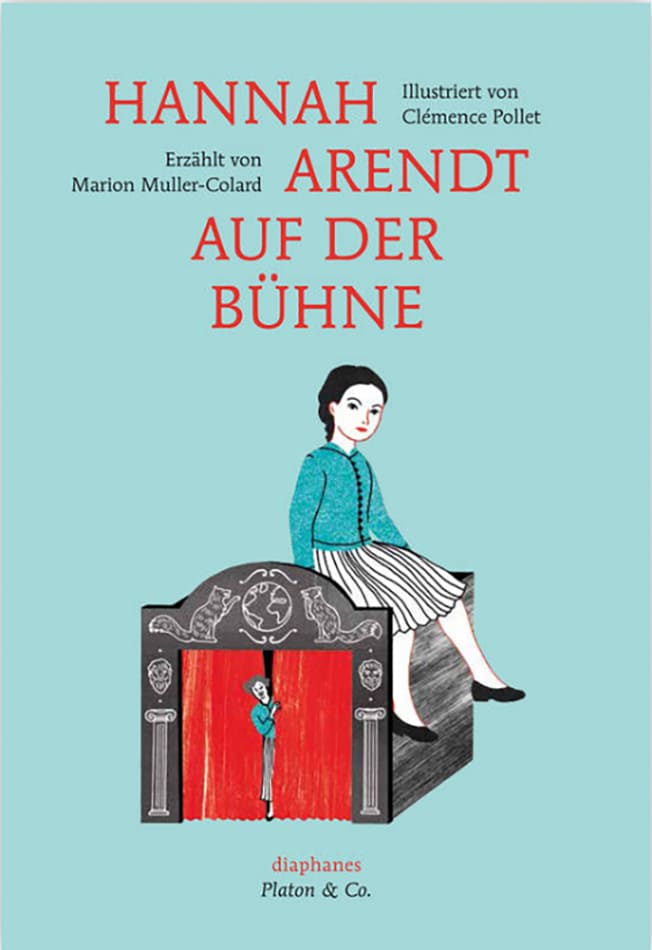

„Wann werde ich hinter dieses Buch endlich einen Schlusspunkt setzen?“ Hannah Arendt will an diesem 4. Dezember 1975 ihr Buch „Vom Leben des Geistes“ fertig schreiben.

Da blickt ihr aus dem Spiegel ein kleines Mädchen entgegen. Irgendwie kommt ihr dieses Gesicht bekannt vor. Und die schreibt ihren Namen auf die Glasfläche: Hannah.

Aber mehr noch, diese junge Hannah taucht plötzlich an der alten Hannahs Schreibmaschine auf, tritt mit ihr in Dialog, zeigt sich enttäuscht, dass ihr die 69-Jährige verklickert, dass sie keine Geschichte schreibt, sondern „Es ist ein Buch über… naja über den Sinn der Worte.“

„Hast du dir die Worte ausgedacht?“

… „… ich denke mir doch keine Worte aus! Ich bin eine praktische Denkerin und keine, die sich in ihrem Bau verkriecht.“

Von diesem philosophischen Gespräch über Worte und Gedanken ausgehend kommt eine Art Fabel ins Spiel vom Fuchs – die junge Hannah hat ein solches Kuscheltier in den Armen – und dem bösen Wolf. Der will sich nicht an eines der allerersten Gesetze der Menschheit halten, nicht zu töten.

Und weil die ältere Hannah ohnehin nicht zum Schreiben kommt, will sie – mit ihrem plötzlich aufgetauchten jüngeren Art Ebenbild, das sich sturköpfig nicht so leicht mit Antworten zufriedengibt, handeln. Sie gehen ins Theater, betreten die Bühne, beginnen zu spielen. Treffen dort die lebendig gewordene Figur des antiken griechischen Philosophen Aristoteles. Sie landen auf der Agora, dem zentralen Platz, auf dem die freien Menschen – damals allerdings nur Männer und auch noch lange nicht alle – frei diskutieren und entscheiden, was Gesetz werden soll.

Den bösen Wolf haben sie aus der Öffentlichkeit verbannt. Die junge Hannah aber stellt die Frage „Und wer wird den Wolf zähmen?“

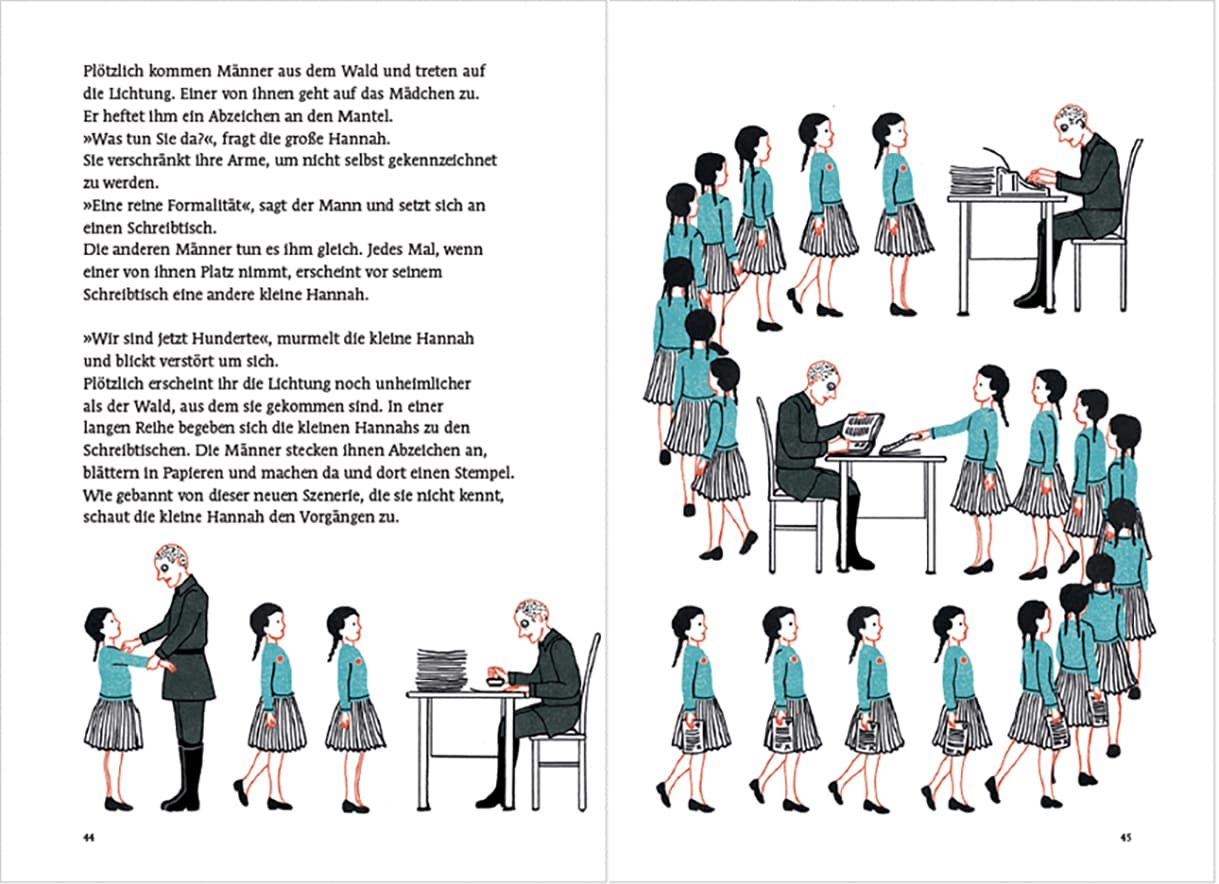

Die Agora wird von wenigen mit eigenen Häusern in Besitz genommen, Streit bricht aus, Zerstörung, Rauch steigt auf, die beiden Hannahs flüchten in den Wald, in den Fuchsbau, der sich als Falle herausstellt, sie finden wieder raus und kommen in noch größere Gefahr: Eine Lichtung mit Schreibtischtätern, die Hannah und vielen anderen Hannahs Abzeichen an den Mantel heften…

Der Wolf trägt inzwischen Anzug… Und nach dem Ende seiner Herrschaft mit dem neuen Gesetz „Du sollst töten“ werden die Schreibtischtäter später sagen „aber ich hatte keine Wahl. Ich hab nur den schlechten Gesetzen gehorcht.“

Gegen Ende des Stücks, das sie auf der Bühne spielen, lächelt die alte Hannah „Ich behalte den Glauben an das Unvorhersehbare… und vor allem … an dich! Was meinst du, was gibt der Welt die Möglichkeit des ständigen Neuanfangs?“

Das Mädchen denkt nach. Dann leuchten seine Augen auf: Die Kinder!“

„Genau! Dass immer wieder Fremde zur Welt kommen, die es anders machen. Solange es nur reizende Kinder sind, die ihren eigenen Dickkopf haben… ich brauche dich, damit die Geschichte weitergeht.“

Das alles und noch viel mehr spielt sich in diesem – im Französischen Original von Marion Muller-Colard verfassten Buch ab (Übersetzung ins Deutsche: Thomas Laugstien). Clémende Pollet illustrierte die doppelbödige Geschichte in gezeichneten Bildern, von denen viele an Collagen, andere an Linol- oder Holzschnitt-Drucke erinnern.

Das Buch baut in die vordergründige Geschichte viele der Elemente von Hannah Arendts Denken ebenso ein wie Erfahrungen aus der Geschichte mit dem Faschismus. Die 60 Seiten laufen am letzten Tag im Leben der großen Philosophin ab, Autorin, scharfsinnige Kritikerin autoritärer Herrschaften wie insbesondere des deutschen Nationalsozialismus, vor dem sie als Jüdin flüchten musste und konnte – zunächst nach Frankreich und als dieses auch besetzt wurde, knapp aber doch in die USA.

Und trotz der konkreten historischen Verortung schafft es das Buch – wie Hannah Arendts Denken – allgemeingültige und damit leider zeitlose – Prinzipien herauszuarbeiten und oft in knappe Sätze zu packen.

In jener Passage, nachdem Hannah das Abzeichen (unschwer für den Judenstern) von Schreibtischtätern verpasst wurde, die beiden Hannahs flüchten, sich hinter einem Baum verstecken, fragt die junge Hannah die alte: „Wollen sie uns töten?“ – „Noch schlimmer, meine kleine Hannah. Sie schaffen das Prinzip der Menschlichkeit ab. So gründlich, dass sie selbst nicht mehr menschlich sind.“

Schon der Ort selbst eignet sich ideal für dieses „ausgegrabene“, lange in „Vergessenheit“ geratene und trotzdem leider immer noch kein rein historisches Stück. „Erbe“ von Dorothea Zeemann wird seit der Uraufführung am 11. April 2024 – bis 9. Mai – im Theater Nestroyhof / Hamakom als Eigenproduktion gespielt (Regie: Ingrid Lang). Das (Theater-)Haus selbst war auch „arisiert“, die feine Umschreibung von faktischer Enteignung jüdischer Besitzer:innen in den Anfangsjahren der Nazi-Herrschaft.

Rund um ein solches Haus spielt sich das fiktive Stück mit sehr vielen aus der Realität geholten Bezügen ab. Die idyllische Familienfoto-Szene der Reitknechts wird ge-crasht von Alfons Adler. Als US-Soldat half er mit, Österreich vom Faschismus zu befreien und kommt nun in das Haus seines Vaters, Alfred Adler (der reale Mann dieses Namens war Begründer der Individual-Psychologie).

Um einen „Pappenstiel“, ein Altwiener Ausdruck für ziemlich wenig Geld, wie es in Zeemanns Text heißt, hat Reitknecht dem Adler, der vor der aufkommenden Verfolgung durch die Nazis flüchten musste, das Haus „abgekauft“. Und seinen – die Geschichte ist trotz des realen Namens Adlers fiktiv – Lehrstuhl an der Uni übernommen.

Das Auftauchen von Alfons erzeugt Angst in der Familie Reitknecht. Der Alte (patriarchaler Herrscher, meist reicht seine eiserne Miene: Peter Strauss) sieht in den Juden „Ausländer“, Feinde, und seinen Besitz sowie den Lehrstuhl bedroht.

Die ältere Tochter Hedwig (kontrolliert und kontrollierend dennoch ständig voller Angst Theresa Martini), die einst mit Alfons ein Liebesverhältnis hatte, und nun verheiratet ist, sorgt sich um die Fassade der „heilen Familie“. Ihre Schwester Eva (meist unbeschwert lebenslustig Marie Cécile Nest) entpuppt sich schnell als Opportunistin, die schon gern Geschenke des Ami-Soldaten hätte. Und „vergnügt“ sich immer wieder mit Hedwigs kriegsversehrtem Ehemann (Lukas Haas) bzw. er mit ihr. Was Hedwig fast egal zu sein scheint, irgendwie hegt sie schon noch Gefühle für Alfons, die sie sich aber – meist – verbietet. Wobei Sohn Otto vielleicht ja…?

Zur Familie gehört eben dieser Sohn – das Stück spielt zu drei verschiedenen seiner Geburstage: dem siebenten im Jahr 1945, zehn Jahre später sowie 1960. Je älter, desto mehr stellt sich Otto (in einer eigenen Welt in der er – die Familie irritierende – neue Musik macht) gegen die „Idylle“. Den Opa, der nicht so, sondern nur Großvater genannt werden will, hasst er, die anderen schätzt er zunehmend weniger. Und freundet sich mit der Tochter des Nachbarn an. Diese Irmgard hat sich vom geistigen Erbe ihres Vaters, eines hohen Gestapo-Funktionärs, schon vor dessen Suizid distanziert und gegen die Nazi-ideologie gestellt. Sophie Kirsch, die diese freche, aufmüpfige, provokante junge Frau spielt, hat für das Stück auch einen eigenen sprach-experimentellen Zwischentext verfasst, den sie performt. Der erinnert an die – von Dorothea Zeemann sehr geförderte „Wiener Gruppe“, der unter anderem Franz Schuh angehörte, Gast bei der Premiere. Und er spricht jene Präambel zum Staatsvertrag an, die kurz vor der Unterzeichnung (15. Mai 1955) noch gestrichen wurde und in der Österreichs Mitverantwortung für die faschistische Diktatur und den folgenden zweiten Weltkrieg zur Sprache gekommen wäre.

Dominik Raneburger als Alfons Adler will ja nicht einmal das ganze Haus zurück. Der Ariseur zum Enteigneten und Befreier: „Ihresgleichen hat immer eine dicke Haut gehabt.“

„Ach, das ist nicht dicke Haut, das ist der Versuch, immun zu sein in Ihrer Sphäre des Vorurteils und der dummen Gewalt“, kontert Alfons und fügt an: „Ich bin nicht ihr Gast hier. Es ist mein Haus und ich will ein Zimmer darin bewohnen. Jetzt seid ihr ja wieder in Ordnung, ihr lebt in guten Verhältnissen, nun will ich meinen Platz hier zurückhaben.“

Da funkt Hedwig dazwischen: „Zuerst unser Fest! Erst meine Torte! Es ist Ottos Geburtstag. Mutters Kleiner ist erst siebzehn. Halt, Ruhe, Alfi! Sei der Klügere, Alfi!“

Nicht einmal ein einziges Zimmer will ihm die Familie gewähren. Er, der als Befreier kam und hoffte hier wieder seine Heimat zu finden, lebt dann in den USA bzw. Israel – etwas das der alte Reitknecht, der nach zehn Jahren von den Behörden voll rehabilitiert wurde, sogar seine Bezüge nachbezahlt bekam, nicht einmal aussprechen will/kann.

Adler, um Haus und Lehrstuhl betrogen, hat die Hoffnung fahren lassen, die Täter dazu bewegen zu können, ihr Unrecht einzusehen. Nie lässt die Figur und ihr Spieler auch nur einen Funken Hass aufblitzen, der durchaus verständlich wäre. Höchstens Enttäuschung. Werben um Verständnis setzt er dem ihm entgegenblitzenden Hass entgegen. Doch irgendwie sucht er doch noch nach seinen Wurzeln, begnügt sich am Ende, im dritten Akt 1960, nur mehr seine Bücher in die neue Heimat mitnehmen zu wollen.

Bücher, die das Fundament des gesamten Stückes bilden. Hunderte, schwarz an Buchdeckeln und Seitenrändern angemalte, auf den Boden geklebte, zusammengetackerte Bücher aus dem Hamakom-Keller, bilden die Spielfläche (Bühne und – in den drei Epochen wechselnde – Kostüme: Marie-Luise Lichtenthal). Auf denen alle immer sozusagen herumtrampeln, die sie aber auch mitunter gekonnt stolpern lassen, weil diese Bücher ungleich groß und dick sind. Ein wackeliges Fundament, auf dem sich die Enteigner:innen eingerichtet haben.

Zu Beginn verbergen große Planen ansatzweise den morbiden Charme der alten Theaterhauswände – notdürftig, denn die Folien sind bewusst durchscheinend. Mit Alfons‘ Auftauchen werden sie nach und nach heruntergerissen.

Das Haus, sozusagen die „Geister“ seiner Geschichte zum Klingen bringt der Musiker und Otto-Darsteller Sixtus Preiss insbesondere gegen Ende, als er mit gedämpften Schlagwerk-Schlegeln, die metallene, verschnörkelte Balustrade im ersten Stock ebenso bespielt wie Wände, den Boden, Türen…

Nicht nur Wände, Türen, Boden und Musikinstrumente erklingen, sondern auch – den Zeiten der Szenen angepasst – technische Geräte; zuletzt erklingen aus einem alten Tonbandgerät Sätze von Theodor Adorno über die (Nicht-)Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit, wo Täter:innen sich selbst zu Opfern stilisierten und umgekehrt Opfern selbst die (Mit-)Verantwortung an ihrer Verfolgung gaben – aufgenommen von der Regisseurin des Stücks. Das Tonbandgerät hatte das Theater für Samuel Becketts „Das letzte Band“ besorgt und stand seither im Hamakom-Keller.

Trotz des tiefernsten Plots schafft Zeemann schon mit ihrem Text und erst recht die Inszenierung samt Schauspiel sarkastisch humorvolle Momente ins Geschehen zu bringen. Ob es Sager der frechen Eva sind wie „Du bist gar nicht groß für einen siegreichen Soldaten“, mit der sie auf Alfons Spruch davon reagiert, dass sie ein großes Mädchen geworden sei oder situationskomische von Hedwig mit der sie durch Hinweis auf Braten oder Torte von der angespannten eisigen Atmosphäre ablenken will. Oder gar die fast karikaturhaft-clownesken Kleidungen und Aufmachungen (Maske: Beate Bayerl) in manchen Szenen.

Himmelblau oben, darunter wiesen- bzw. waldgrün unten und in der Mitte das rote Speichenrad – die Roma-Flagge – in zweifacher senkrechter Ausführung wurde vor dem Seiten-Eingang zum Wiener Rathaus gehisst – anlässlich des internationalen Roma-Tages am 8. April (in dem Fall 2024).

Wenige Geh-Minuten entfernt, füllten sich praktisch zeitgleich die Reihen der Abgeordneten-Sessel im Nationalrats-Sitzungssaal – vor allem mit Aktivist:innen verschiedenster Vereine und Initiativen von Rom:nja und Sinti:zze, aber auch beispielsweise dem Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, Vertretungen der tschechischen und slowakischen Schule Komenský in Wien, der österreichischen Ungar:innen und viele mehr. Und dazu in Reihe 1 auch noch hochrangige Politiker:innen: Nationalratspräsident Wolfgang Sobokta, Ministerin Susanne Raab, die für Frauen, Familie, Integration und Medien verantwortlich ist sowie der Präsident des burgenländischen Landtages Robert Hergovich.

Wird am 2. August, der seit dem Vorjahr endlich auch in Österreich ein offizieller Gedenktag ist, an dem Porajmos (Gegenstück zum Holocaust) gedacht, weil in der Nacht vom 2. auf den 3. August im Nazi-Konzentrationslager Auschwitz allein mehr als 3000 Angehörige dieser Volksgruppen ermordet worden sind, ist der 8. April der Internationale Roma-Tag. Es ist sozusagen das Gegenteil: Gedenken an Widerstand, Kampf um Anerkennung und Zeichen von entstandenem Selbstbewusstsein.

Anlass: Am 8. April 1971 kamen rund zwei Dutzend Vertreter:innen aus 9 Ländern bei der ersten internationalen Roma-Konferenz in London zusammen, setzten den Begriff Roma dem – selbst heute noch immer verwendeten Z-Wort bzw. dem englischen Pendant – entgegen. „Rom“ heißt übrigens Mensch in Romanes/Romani.

Außerdem beschlossen die Konferenzteilnehmer:innen die gemeinsame Flagge (siehe erster Absatz) sowie die Hymne „Đelem, đelem“. Letztere erklang – gespielt wie zuvor andere musikalische Beiträge von der Leon Berger Band – übrigens zum Abschluss der Festveranstaltung im Parlament, die unter dem Titel „RomnjaKraft.Sor – Erinnerung – Wandel – Aufbruch stand.

Aus dem Burgenland kam auch die Festrednerin Manuela Horvath, Mitglied im Volksgruppenbeirat der Roma, die vor allem von Vereinen und Organisationen der eigenen Volksgruppe forderte, mehr Frauen mit verantwortlichen Funktionen zu betrauen. Und sie hob drei Pionierinnen im Kampf um die Anerkennung von Romn:ja und Sinti:zze als Volksgruppe hervor: Neben der sehr bekannten Malerin, Schriftstellerin, Aktivistin Ceija Stojka, die überhaupt als eine der ersten über die systematische Verfolgung und Ermordung im Faschismus – rund eine halbe Million Menschen – sprach, schrieb und malte, nannte Horvath die Sinti-Aktivistin Rosa Gitta Martl sowie eine der Burgenland-Rom:nja-Vorkämpferin der ersten Stunde Susanne Baranyai.

Manuela Horvath hatte sich auch stark gemacht dafür, dass im Zentrum der Veranstaltung ein Podiumsgespräch stand – zu Wandel und Aufbruch; mit vier Frauen, die von erfolgreichen Projekten berichteten: Csilla Höfler (EMRO, Caritas Steiermark), Žaklina Radosavljević (Vivaro, Wien), Tina Friedreich (Romn:ja-projekte, Caritas Graz) sowie Alysea Nardai (Aktivistin und angehende Elementarpädagogin, BAfEP Oberwart). Pflege und Förderung der eigenen Sprache, die ja auch zu den anerkannten und damit verfassungsmäßig garantierten Volksgruppen-Sprachen gehört, Informationen auch in dieser Erstsprache, Beratung eben durch Angehörige der Volksgruppe, so dass diese auch Vertrauen haben und sich auch mit tabuisierten Themen wie familiäre, sexuelle Gewalt oder Zwangsehen an sie wenden können, kamen zur Sprache.

Dieses Frauen-Empowerment freute Ministerin Susanne Raab in ihren Grußworten, wenngleich sie bald danach weg musste, und die Beispiele nicht mehr hören konnte. Als auch für Medien zuständige Ministerin freute sie, dass der Anteil der ORF-Sendungen in Volksgruppensprachen erhöht wurde. Nun ja, vielleicht fließen solche ja auch in die Debatte um die „Leitkultur“ ein?!

Und schon da, vor allem dann aber auch in der Runde mit Bereichs-Sprecher:innen von vier der fünf Parlamentsparteien (die FP-Vertreterin war kurzfristig erkrankt) kam – von Grünen und Neos – die Forderung, die kürzest zusammengefasst lautet: Nicht über uns ohne uns.

Nationalratspräsident Sobotka hatte in seinen wertschätzenden Begrüßungsworten, in denen er auch auf internationale Zusammenarbeit und Erstellung von Geschichtsbüchern für Schulen – gemeinsam mit Tschechien, Slowenien und der Slowakei – sprach, doch beispielsweise ein paternalistisch angehauchtes Verständnis – Raum und Zeit geben – durchklingen lassen. Die Angehörigen von Volksgruppen – nicht nur der Rom:nja und Sinti:zze – möchten aber nicht nur angehört oder zu Wort gekommen lassen werden, sondern mitgestalten und mitsprechen. Es bräuchte im Parlament auch einen Volksgruppen-Ausschuss, wenn es schon einen Südtirol-Ausschuss gebe.

Erfreuliches konnte Sobotka aber doch zu Beginn schon berichten: Der jahrelange Kampf der Romn:ja und Sinti:zze um ein zentrales Mahnmal für die Volksgruppen-Opfer des Faschismus scheint nun tatsächlich näher zu rücken. Zwar war es von Politiker:innen schon jahrelange bei den Gedenkveranstaltungen am 2. August am Ceija-Stojka-Platz versprochen worden, aber nun dürfte es – noch dazu in der Nähe des Parlaments – am Schmerlingplatz – real werden.

Der Historiker Herbert Brettl stellte bei der Veranstaltung im Parlament das Projekt DERLA (Digitale ERinnerungsLAndschaft) vor. Sowohl analog vor Ort als auch online aus dem Klassenzimmer könnte so die Beschäftigung mit Verbrechen in der Zeit des Faschismus in der jeweiligen Gemeinde, Stadt usw. erfolgen. Zu finden sind interaktive Karten der Erinnerung, ein Archiv der Namen, Wege der Erinnerung in Form digitaler Rundgänge) sowie Vermittlungsarbeit für den Unterricht. Der Mitarbeiter von erinnern.at nannte u.a. die drastischen Zahlen, dass von den rund 8.500 Rom:nja 1937 nach dem Ende des Faschismus nur 500 überlebt hatten. Und dass es in so manchen Gemeinden auch danach bis zu 20 Jahre dauerte, bis endlich Gedenk- und Erinnerungstafeln oder andere Zeichen gesetzt werden konnten. Es hatte ja sogar fast 40 Jahre nach 1945 gedauert bis zur ersten Gedenktafel beim Lager Lackenbach (1984).

Am Abend fand dann – auch traditionellerweise im Porgy & Bess eine mehrteilige Veranstaltung statt – Berichte folgen.

Minutenlang sitzt sie wie eine Statue da. Und drückt schon aus was sie als ersten Satz sagen wird. Und was sich die 1¼ Stunden durchziehen wird – auch wenn er äußerlich nicht stimmen mag. Aber innen drin in ihr, in der Hauptfigur. In Anna, der Erzählerin, der Schreiberin von „Wir töten Stella“, einer dichten, oft atem-beraubenden und sogar parabelhaften rund 50 Seiten-Novelle (je nach Ausgabe) von Marlen Haushofer.

Reduziert auf den Hauptstrang und mit einer Figur weniger (Annas Tochter Annette) ist eine dramatisierte Version dieser Erzählung nun im Theater Spielraum (Wien-Neubau) zu erleben. Wahrhaft zu erleben – das macht die Bühnenfassung, das Schauspielensemble sowie nicht zuletzt die Bühne, die Kostüme und die Ausstattung sowie das Lichtkonzept.

„Ich bin allein.“ Das ist auch der erste Satz der Novelle. Getreu dem Motto dieses kleinen, feinen Theaters im ehemaligen Erika-Kino „Wir nehmen Texte beim Wort“ hält sich die Bühnenfassung praktisch ausschließlich an die Worte Marlen Haushofers. Die Co-Chefin des Theaters, Nicole Metzger, die hier auch Regie führte, hat sie „nur“ in Dialoge der handelnden Personen aufgeteilt – manchmal mit Wiederholungen, bzw. ganz wenigen Hinzufügungen. So wiederholen im Stück Annas Ehemann Richard und ihr Sohn Wolfgang den Satz – aus der Außenperspektive „Du bist allein.“

Egal ob allein auf der Bühne oder mit den beiden Familienangehörigen und der später vorübergehend bei ihnen wohnenden Stella – Alice Schneider lässt diese Einsamkeit auch mitten unter den anderen spüren. Aber auch ihr Grübeln, ihr Nachdenken – immerhin schreibt diese Anna gerade rückblickend über die Katastrophe, die getötete Stella. Und hält nicht einmal das Leben in Form eines kleinen piepsenden Vogels im Garten vor ihrem Fenster aus. Ist innerlich, emotional auch irgendwie tot.

Eingebettet in diese Familie ist sie auch mittendrin allein. Der Ehemann liebt sie, „weil du mir gehörst“. Der Sohn, den sie mit Liebe überschütten will, wendet sich ab, weil er als einziger die bürgerliche Fassade nicht aushält und auch körperlich Unbehagen über die Verlogenheit verspürt.

Und dann ist da noch die Tragödie rund um die titelgebende Stella. Die jugendliche/jung erwachsene Tochter einer Freundin der Mutter, die nun für einige Monate bei Anna, Richard, Wolfgang (und in der Novelle Annette) wohnt. Richard, erfolgreicher Anwalt (fast unanagreifbar teflonartig kalt und gefühllos Peter Pausz), hat stets Affären – über die Anna „hinwegsieht“, wenngleich wegriechen über verschiedene Parfums nicht funktioniert. Und so kommt es wie es kommen muss, trotz anfänglicher Abscheu der neuen Mitbewohnerin gegenüber – natürlich! Und schwanger wird sie obendrein. Aber sie ist so feinfühlig, das Fassaden-Konstrukt der heilen, bürgerlichen Familie nicht zu zerstören, tritt vom Gehsteig auf die Straße, lässt sich von einem LKW überrollen… „Es war so rücksichtsvoll von Stella, wie zufällig vom Gehsteig zu treten, so dass man ein Unglück annehmen kann… Stella konnte sich nicht anpassen und musste untergehen.“

Ein besonderer Kniff Metzgers: Sie lässt Stella (Isabella Kubicek vermittelt die Achterbahn ihrer Gefühlswelt in diesem Haushalt) immer wieder sich selbst kommentieren.

„Wir haben Ursache zur Dankbarkeit. Wie peinlich wäre es gewesen, hätte sie Schlafpulver genommen oder sich aus dem Fenster gestürzt. Sie hat uns allen die Möglichkeit geschenkt, an ein sinnloses Unglück zu glauben“, sagt Anna. Klagt aber anschließend „Aber was nützt mir das, wenn der Einzige, der es wirklich hätte glauben müssen…“ – „…es nicht glaubt und niemals glauben wird.“ (Wolfgang stets mit einer dicken Komplettausgabe von Homers Ilias und Odysee – Edward Lischka lässt seine körperliche Abneigung gegen die Fassadenfamilie stets spüren).

Vor dem Hintergrund dieser vordergründigen bürgerlichen Fassaden-Familien-Tragödie malte Marlen Haushofer das sozusagen zwischen den Zeilen immer wieder hindurchschimmernde – auch (gesellschafts-)politische Bild des Wegschauens. Alle spüren, ahnen, ja wissen, worauf die Konstellation hinauslaufen wird, machen sich selber und allen anderen rundum vor, niemand weiß, welches Drama da wirklich abläuft. „Wir töten Stella“ (1958 veröffentlicht) kann auch viel weitergehend interpretiert werden. „Im jungen Mädchen Stella nämlich gestaltet die Autorin eine poetische Konkretion sowohl der Situation der Frau in der patriarchalischen Gesellschaft wie des Juden im faschistischen System. Auf das Judenschicksal verweisen außer ihrem Namen (Stern) ihr Dasein als Fremde in der Familiengemeinschaft sowie ihr Tod“, heißt es im Text von Irmgard Roebling über diese Novelle (Landesverlag Linz 1991). Dieser ausführliche – und doch gekürzte – Text findet sich in dem – wie immer umfangreich-hintergründigen – Programmheft des Theaters, in dem sich u.a. auch Elfriede Jelineks für die Demo „Demokratie verteidigen“, „gegen Rechts“ geschriebenen Rede „Ich höre ein Ungeheuer atmen“ findet.

Und diese tiefere, weitergehende Dimension spiegelt sich vielleicht am Stärksten in der Bühne und Ausstattung, die – wie fast immer im Theater Spielraum – ausgetüftelt von Anna Pollack stammt. So liest Richard andauernd in einer Zeitung aus einigen durchsichtigen völlig unbedruckten Folien. Die Vorhänge, die Spielfläche auf einem Podest und das Außen trennen sind voll durscheinend. Alle hätten zu jeder Zeit alles sehen können, nein sogar müssen. Haben es nicht sehen wollen, weil sie trotz offener Augen weggeschaut haben. Selbst die beiden Sessel und der Hocker sind aus durchsichtigem Kunststoff – und werden erst durch das Wegwischen teilweise blutrot!

Unterstützt wird das Spiel des Quartetts, das an manchen Stellen des Textes auch Raum für Humor gibt, dessen Lachen mitunter im Hals stecken bleibt, nicht zuletzt auch durch die Lichtstimmungen (wie fast immer von Tom Barcal programmiert). Was dem heftigen Stück, dass alle Beteiligten praktisch sehenden Auges Stella in den Tod treiben – oder wenigstens nichts gegen die sich anbahnenden Katastrophe unternommen haben – noch einen Gänsehaut-Schauer aufsetzt war der Satz eines Besuchers (ein Sohn der Autorin): „Sie konnte nichts schreiben, was sie nicht selbst erlebt hat.“

Ein Solo-Schauspieler, der zwischen Erzähler und dem Zauberer hin und her switcht und außer einem Tisch und Sessel nur ein paar Requisiten. Mehr braucht es nicht. Oder natürlich doch: Das starke Spiel von Sven Kaschte – und Publikum. Ob in der Theaterwerkstatt des niederösterreichischen Landestheaters auf der Rückseite des großen Hauses auf dem Rathausplatz oder – dafür ist „Mario und der Zauberer“ in erster Linie gedacht – in Schulklassen.

Als Erzähler schlüpft der Schauspieler damit auch gleich in die Rolle des Autors, des berühmten Thomas Mann. Der hat diese Novelle 1930 veröffentlicht – ausgehend von eigenen Erlebnissen und Stimmungseindrücken bei einem Urlaub in Italien.

Als offenbar äußerst unangenehm empfindet Mann, der mit Frau und Kindern Urlaub an der Festlandküste machte, dass die Veranda mit Meerblick im Hotel, in dem sie wohnten, ausschließlich einheimischen Gästen vorbehalten blieb – auch wenn wes freie Plätze gab. Weswegen sie die Unterkunft wechselten. Im Zentrum der Erzählung steht aber der Auftritt eines Zauberers namens Cipolla (was übrigens auf Deutsch Zwiebel heißt). Der Magier hat zwar einige Kartentricks auf Lager, in erster Linie aber demonstriert er, wie leicht sich Menschen im Publikum manipulieren lassen können. Wobei er sie dann noch versucht, der Lächerlichkeit Preis zu geben – wie zuletzt beim Kellner Mario – der sich grausam rächt, aber nur in der Novelle. Und das auf eine Idee von Manns Tochter Erika hin. Angeblich wurde dieser echte erlebte Abend für den Vater erst durch diese krasse Wendung zu einer literarischen Geschichte, die er dann niederschrieb.

Sven Kaschte geht mehrmals auch durch die Reihen des Publikums, versucht die einen oder den anderen zu fixieren, auf die Bühne zu holen oder alle Zuschauer:innen einzuschüchtern – und dann doch wieder irgendwie für sich zu gewinnen – zumindest alle gegen jene Person, die er gerade sozusagen vorführen will.

Um die Manipulationskraft eines „Führers“ einerseits und die Verführbarkeit vieler dreht sich diese eigentlich parabelartige Novelle. Immerhin – das sollte vielleicht als Hintergrundinformation vorausgeschickt werden, was möglicherweise nicht alle Besucher:innen von vornherein wissen: In Italien war 1926 als Thomas Mann und Familie diese Erlebnisse im Urlaub hatten, schon mehrere Jahre lang Benito Mussolini, der Bruder im Geiste Adolf Hitlers an der Macht (ab 1922 Ministerpräsident, ab 1925 als faschistischer Diktator). In Deutschland war Hitlers NSDAP bei den Wahlen 1928 zwar noch eine kleine Splitterpartei mit nicht einmal drei Prozent der Stimmen, aber erstmals arbeiteten die Konservativen mit den Nazis zusammen, machten sie salonfähig.

Aber nicht nur das Verhältnis zwischen dem Zauberer als Verführer und den Massen, die sich auf die Manipulationen einließen, ist Thema des beängstigend ergreifenden Stücks, sondern auch die Rolle des Erzählers wirft so manche Frage auf: Zwar ist es ihm unangenehm und mehrmals wirft er ein, eigentlich hätten sie sollen schon früher abreisen und vor allem nicht mit den Kindern den ganzen Abend bei dieser Zaubershow bleiben, aber…

„Soll man >abreisen<, wenn das Leben sich ein bisschen unheimlich, nicht ganz geheuer oder etwas peinlich und kränkend anlässt? Nein doch, man soll bleiben, soll sich das ansehen, und sich dem aussetzen, gerade dabei gibt es vielleicht etwas zu lernen…“

Doch „lernen“ nur aus einer über den Dingen stehenden und diese mit Verachtung betrachtenden, vielleicht sogar ironisch-zynischen Position? Ohne sich dem Geschehen entgegenzustellen oder wenigstens die Kinder davor zu bewahren, dies miterleben zu müssen?

Möglicherweise aber auch schon ein Vorgriff auf die Frage mit der späteren Machtübernahme Hitlers in Deutschland: Wann ist es Zeit zu flüchten?

Immerhin schreib Thomas Mann 1930 – im Jahr, als „Mario und der Zauberer“ veröffentlicht wurde in der „Deutschen Ansprache“: von der „Riesenwelle exzentrischer Barbarei und primitiv-massendemokratischer Jahrmarktsrohheit, die über die Welt geht, als ein Produkt wilder, verwirrender und zugleich nervös stimulierender, berauschender Eindrücke, die auf die Menschheit einstürmen“ (zitiert aus: „Thomas Mann, Mario und der Zauberer – Reclam Interpretationen“, S. 17).

Sehr solide, umfangreich recherchiert, viele Interview-Partner:innen – sowohl bekannte, namentlich Genannte, ebenso wie Passant:innen, Nachbar:innen. Archivmaterial. Fakten. Aber auch persönliche Gedanken samt kritischer (Selbst-)Reflexion. All das bringen die fast 100 Minuten, also mehr als 1 ½ Stunden, des Dokumentarfilms „Wer hat Angst vor Braunau?“ von Günter Schwaiger auf die Leinwand; Kinostart ist am 1. September 2023, schon davor gibt es, vor allem in Oberösterreich, einige Filmvorführungen mit dem Regisseur und Kameramann in Personalunion, der auch – gemeinsam mit Julia Mitterlehner – den Film produziert hat.

Schwaiger wollte einen Film über das Haus Salzburger Vorstadt 15 (vormals Vorstadt 219) in Braunau drehen, in dem Adolf Hitler die ersten drei Kinderjahre verbracht hatte (1889 bis 1892). Und war verwundert, dass es der erste Film über dieses Haus werden sollte. Klar war für ihn, es geht weder um das Haus, noch um den Naziführer als solches, sondern um die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Und viel auch darum, wie es dazu kommen konnte, dass eine große Mehrheit begeistert das Niedermachen anderer Menschen bis zu deren Ermordung mitmachen, gutheißen oder zumindest „wegschauen“ konnte.

Und wie heute noch immer sozusagen „das Böse“ in dieses Haus und darüber hinaus diese oberösterreichische Grenzstadt zu Bayern (Simbach) projiziert – und damit weit weg von sich geschoben – werden soll. Aber auch wie so manche sich gegen Verdrängen, unter den Teppich kehren, für Hinterfragen und Aufklärung einsetzen.

Mit einer, die genau Letzteres engagiert macht, der 31-jährigen Mittelschul-Lehrerin Annette Pommer, die eine der Protagonist:innen des Films ist, durfte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… ein ausführliches interview führen. Zu diesem geht es hier unten.

Der Filmer drehte auch zwei Mal (2021 und 2022) am 20. April (Hitlers Geburtstag) vor dem Haus. Polizei patrouilliert ums Haus und doch tauchen vereinzelt Menschen auf, die im einen Fall einen Kranz mit vielen gelben Rosen hinlegen und der Schleife „RIP USA“ und im anderen Fall zwei Kerzen deponieren. Ersterer, der damit „Ruhe in Frieden – Unser Seliger Adolf“ aussagen wollte, greift aggressiv auf die Kamera, muss aber miterleben, wie ein älterer Passant einfach den Kranz nimmt und in den nächsten Mistkübel befördert. Im Jahr darauf stellt sich einer der Kerzenspender Günter Schwaiger und sagt ihm klipp und klar, dass er nach wie vor Nazi sei.

Eine Nachbarin erzählt, dass es an einem der früheren Jahrestage einen versuchten Aufmarsch einiger Burschen in SA-Uniform gegeben habe. Der Spuk sei aber schnell vorbei gewesen, als eine weitere Nachbarin einen Kübel Wasser aus dem Fenster geleert habe.

Der Film zeigt aber auch die schwierige Auseinandersetzung rund um dieses Haus. Das 1989 aus einem Steinblock aus dem ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen vor dem Haus angebrachte Mahnmal mit der Inschrift „Für Frieden, Freiheit und Demokratie. Nie wieder Faschismus. Millionen Tote klagen an“ sollte im Zuge der Umgestaltung entfernt werden. Erst eine Protestwelle der Zivilgesellschaft und danach ein einstimmiger Beschluss des Braunauer Gemeinderates verhinderte dieses Vorhaben.

Noch viel länger schon wurde um Nachnutzung des Hauses heftig diskutiert. Jahrzehntelang war eine Einrichtung für behinderte Menschen der Organisation „Lebenshilfe“ untergebracht, die 2011 auszog, weil das Haus nicht barrierefrei umgebaut werden durfte. Im Zuge der Debatten um dieses Gebäude, das 2016 enteignet wurde, gab es vor allem zwei gegensätzlichen Pole – sozial-karitative Einrichtung oder Polizei. Dem fügte der damalige (2016) Innenminister Wolfgang Sobotka einen dritten Vorschlag hinzu: Abreißen.

Das wäre ein Kapitulation vor den Nazis, schrieb der junge Autor Elias Hirschl, auch die von Sobotka selbst eingesetzte Kommission von Historiker:innen zeigte sich entsetzt: „Das würde einer Verleugnung der NS-Geschichte gleichkommen“, wird etwa Oliver Rathkolb von der Uni Wien damals (2016) zitiert.

Während der fünfjährigen Dreharbeiten filmte Schwaiger auch Menschen einer der Lebenshilfe-Einrichtungen. Diese brachten auf den Punkt, „Hitler hätte Leute wie uns umbringen lassen“ und genau deswegen fänden (nicht nur) sie, dass die Unterbringung einer sozialen Einrichtung „etwas Heilendes, weil Lebensbejahendes“ in dieses Haus bringen würden. Jedenfalls etwas, dass Hitler sicher nicht gewollt hätte.

Fatal nennen so manche (nicht nur) im Film, dass vor allem die Bevölkerung Braunaus nie wirklich in den Prozess der Entscheidung eingebunden worden sind, was mit dem Haus in ihrer Stadt passieren soll. Und Polizei wäre das falsche Signal, so nicht wenige. Der zuständige Sektions-Chef, der im September 2021 nach vielen abgelehnten Gesuchen doch eine Genehmigung erteilte, im Inneren des Hauses zu drehen, meinte, die Polizei sei eben die Organisation, die Freiheits- und Menschenrechte bewahre. Außerdem würden hier dann Anti-Difammierungs-Schulungen für Polizist:innen vor allem im Umgang mit neu zugewanderten Bürger:innen stattfinden. Außerdem werde die Fassade umgestaltet und damit die Attraktion für (Neo-)Nazis verhindert.

Was solche – vom Filmer vor dem Haus befragt – übrigens verneinten. Wie es aussehe, wäre ihnen egal. Würde also auch für den Fall eines Abrisses gelten.

Als dramaturgischen Höhepunkt setzte Günter Schweiger einen Gang ins Stadtarchiv, gemeinsam mit Florian Kotanko, dem Leiter der Braunauer Zeitgeschichte-Tage ans Ende des Films. Wenngleich das verblüffende Ergebnis hier schon im Titel dieses Betrages angedeutet ist (auch in der Ankündigung des Films wird es genannt), aber konkreter hier: Im Mai 1939 schrieb die Wochenzeitung „Neue Warte am Inn“, dass auf Wunsch Adolf Hitlers sein Geburtshaus zu einer Kanzlei der Kreisleitung umgebaut werden solle.

Da bekam der Regisseur, wie er im Film sagt, „Gänsehaut. Was ist das denn anderes als eine administrative Nutzung?“

Erfüllt das Innenministerium also mit der Entscheidung Polizeiinspektion statt sozial-karitativer Einrichtung ungewollt/unbedacht den Wunsch des Nazi-Führers?

Der Film ist übrigens einer wichtigen Zeitzeugin, die zu Wort kommt, gewidmet, Lea Olczak. Die heuer im 101 Lebensjahr verstorbene Frau kam aus einer Familie, die dem Führer nicht zujubelten und die polnischen Zwangsarbeitern halfen. Sie war nach dem Krieg sechs Jahre lang Vize-Bürgermeisterin in Braunau (1967 bis 1973), als einer der ersten überhaupt in dieser Funktion in ganz Österreich.

Auf der anderen Seite des Altersspektrums kommt – wie schon weiter oben erwähnt – die 31-jährige Annette Pommer mehrmals im Film zu Wort – sie ist Mittelschul-Lehrerin, mit Leidenschaft vor allem für Geschichte. Ihr Credo: „Verantwortung übernehmen braucht Mut, tut oft weh und fehlt oft…“

Eine riesige Marienstatue begleitet von zwei schwebenden Engels-Figuren (Bühne: Jessica Rockstroh) dominiert die Bühne – nachdem der schwarze Vorhang geöffnet wird. Als er noch geschlossen ist, schaut aus einem Spalt in der Mitte schüchtern eine Figur mit großem Puppenkopf hervor. Fünf andere – ebenfalls mit aufgesetzten großen puppenartigen Köpfen (Choreografie und Maskenarbeit: Mats Süthoff) gesellen sich dazu. Sie spielen die „Eingeborenen“ des Jubiläums-Wallfahrtsortes „Maria Blut“, eines fiktiven Dorfes sehr nahe bei Wien – Selbstbezichnung: „österreichisches Lourdes“. Zeit: die erste Hälfte der 30er-Jahre des vorigen Jahrhunderts, vor allem 1933.

Wie sich zwischen (Schein-)Heiligkeit, Gerüchten und Ausgrenzung dichter spinnen, Jüd:innen und „Bolschewik:innen“ (Kommunist:innen), einfach „Rote“ ausgegrenzt, zu Sündenböcken gestempelt und verfolgt werden, das beschrieb die Autorin vor 90 Jahren und bringt das Stück „Die Eingeborenen von Maria Blut“ im Akademietheater in einem Wechselspiel der genannten „Puppen“-Figuren, die immer wieder ihre künstlichen „Über“-Köpfe absetzen und nun mit menschlichen Gesichtern in Rollen des Arztes Lohmann (Philipp Hauß), des Rechtsanwalts Meyer-Löw (Dorothee Hartinger), der resoluten, die Dinge beim Namen nennenden Marischka, Haushälterin bei Meyer-Löw (Lili Winderlich). Letztere gibt auch die Notburga, die besonders bet-freudige Tochter des Wirten Heberger (Robert Reinagl).

Ihren Bruder Vinzenz spielt Jonas Hackmann, der auch Adalbert, den Sohn des Arztes gibt und im Haus seine Hakenkreuz-Armschleife verliert. Als Vinzenz kriegt er nur schwer Worte oder gar Sätze heraus, spricht hingegen fließend, wenn er sich vorstellt als richtiger Krückelgruber (die Ähnlichkeit zu Schicklgruber, wie Adolf Hitlers Vater hieß, ist sicher beabsichtigt) Reden vor Tausenden zu halten.

Stefanie Dvorak ist besonders wandlungsfähig. Neben der Erzählstimme wird sie zur fanatischen jungen Frau Reindl, spielt aber auch die Haushälterin Toni beim Arzt, die von der Ausweisung durch das Wanderungsamt bedroht ist, „weil ich nämlich Tschechin bin“, was Dr. Lohmann mit der überraschten Frage quittiert: „Eine Tschechin? Seit wann denn das?“ – Toni: „Weil doch mein Vater ein Tschech war.“ Sie hingegen war noch nie in der damaligen Tschechoslowakei und kann auch kein Wort Tschechisch.

Und das kommt so bekannt, so heutig vor, wenn Kinder nach Georgien oder sonstwohin abgeschoben werden, obwohl sie kaum oder nie dort waren und die jeweilige Sprache praktisch nicht können.

Die erst – wie andere aus Österreich im aufkommenden Faschismus vertriebene Autorinnen – spät wieder entdeckte Maria Lazar (Verlag der vergessenen Bücher) hat in Wien im genannten Jahr begonnen „Die Eingeborenen von Maria Blut“ zu schreiben, sah und hörte genau hin und konnte damit ahnen, was auf sie – und alle anderen – zukommen würde/wird. Deshalb flüchtete sie schon so früh – nach Dänemark auf die Insel Thurø, wo sie – wie auch Helene Weigel, Bertolt Brecht u.a. von Karin Michaëlis aufgenommen wurde. Letztere hatte knapp nach dem ersten Weltkrieg Wien besucht und über die berühmte, freie (Mädchen-)Schule der Eugenie Schwarzwald das Buch „Die fröhliche Schule“ verfasst. In Dänemark beendete sie die Arbeit am Mikrokosmos Maria Blut, der den Makrokosmos offenlegt – immerhin hatte Adolf Hitler im Jänner 1933 in Deutschland die Macht übernommen und in Österreich wurde unter dem Austrofaschisten Engelbert Dollfuß das Parlament ausgeschaltet, erste politische Parteien verboten…

Maria Blut erinnert auch ein wenig an Marienthal, wo Marie Jahoda, Paul Lazarsfeld und u.a. die weltberühmte erste umfassende sozialwissenschaftliche Studie über die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit durchgeführt haben, nachdem die dortige Textilfabrik zugesperrt hatte, von der im Ort die Allermeisten gelebt hatten.

Maria Lazar siedelt in ihrem fiktiven Ort eine Fabrik für „Raumkraft“ eines Herrn Schellbach an und nahm damit Anleihe bei dem realen Hochstapler Carl Schappeller, der sozusagen Luftgeschäfte betrieben hat.

Das Spannende an dem nicht ganz zweistündigen Theaterabend in vielen Einzelszenen, die von einer Art Blitzlichtgewitter der Lichterkette rund um die Bühne getrennt werden ist, dass es nicht nur zeigt, wie früh schon eine wachsame, analytische Autorin erkannte, worauf hinaus die Geschichte läuft – am Ende wird aus der Pleite gegangenen Fabrik eine solche für Patronen und damit den kommenden Krieg. Die rückblickend offenliegende Entwicklung hat sie schon Jahre davor seziert und in nachvollziehbaren Szenen beschrieben – ernst, hin und wieder auch mit humorvollen Momenten, bei manchen bleibt das Lachen schon im Halse stecken.

Schon der Text, aber nicht zuletzt die Inszenierung (Regie: Lucia Bihler, die mit Dramaturg Alexander Kerlin auch die Stückfassung geschrieben hat) schaffen es – und das ganz ohne Krampf subtil aktuellen Bezüge herzustellen – neben dem schon oben beim „Wanderungsamt“ Genannten noch solche wir Rufe nach starken Männern, nach einem Messias, mit Abbau bzw. Gefährdung von demokratischen Einrichtungen, Auf- und Ausbau von Feindbildern, Gerüchten, die zu Hasskampagnen werden…

Dazu sei noch der folgende Dialog zwischen Arzt und Rechtsanwalt zitiert:

„Lohmann: Dass die Leute nie gescheiter werden. Singen und jubilieren, als hätten sie das schönste Leben. Was hier im Ort allein alles passiert ist. Die Pleite mit der Konservenfabrik, die Urkraftaktion des Herrn Schellbach, Not und Arbeitslosigkeit, Krise, Verzweiflung – es nützt alles nichts, die Leute werden nie gescheiter.

Meyer-Löw: Weshalb sollten Sie auch? Durch Schaden wird man dumm. Solang es den Menschen gut geht, kann man sie noch ertragen. Wenn sie aber was zu fürchten haben, das liebe Leben selbst, da rutscht der alte Wunderglaube auf die Erde hinunter, der Herrgott allein tut es nicht mehr, wen schickt er also, natürlich den Messias, einen waschechten aus Fleisch und Blut. (Lärm von draußen.) – Was ist denn das? Da beginnt wohl der Fackelzug zum Jubiläum. So hab ich sie abmarschieren sehen, zu Hunderten, dann sind sie an den Stacheldrähten verreckt, zu Tausenden.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen