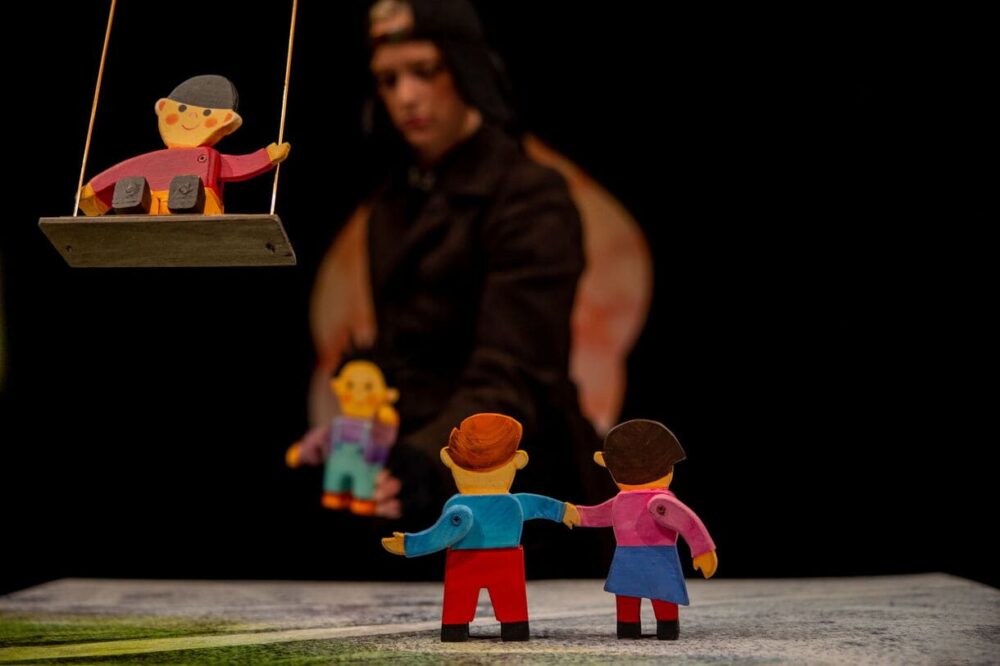

Eine robust wirkende Nähmaschine älterer Bauart, ein Dampfbügeleisen, eine schwarz bestoffte, samtig wirkende, Treppe und fast weißer Stoff. Hier wird genäht. Zunächst eine Puppe – gesichtslos – und doch ausdrucksstark dank des Puppen- und Schauspiels von Soffi Povo & André Reitter. Natürlich, das gibt ja schon der Titel vor, „basteln“ die beiden an einem Diktator.

Und nicht nur einem. Nach und nach produzieren sie wie am Fließband in „Hand made Tyrant“ solche; zugegeben, die meisten der mehr als vier Dutzend Figuren sind schon davor angefertigt worden – von Lisa Zingerle, Charlotte Fiedermütz, Louiza Brudermann, Sarah Wissner, die für die Puppen sowie die Ausstattung sorgten. Die zuletzt genannte Künstlerin ist auch für den Stücktext und die Regie verantwortlich und verwendete Motive aus Erich Kästners „Die Schule der Diktatoren“ sowie aus „The Dictator’s Handbook“ von Bruce Bueno de Mesquita und Alastair Smith, das übrigens teilweise Basis für die Netflix-Serie „Wie man ein Tyrann wird“ war, aber auch – siehe dazu später – aus Charlie Chaplins „Der große Diktator“.

„Dieses Buch ist ein Theaterstück und könnte für eine Satire gehalten werden. Es ist keine Satire, sondern zeigt den Menschen, der sein Zerrbild eingeholt hat, ohne Übertreibung“, schreibt Kästner 1956 in der Vorbemerkung für sein Theaterstück, eine Komödie in neun Bildern.

Diktatoren kommen und werden gestürzt, oft vom nächsten ersetzt. Das spielt sich mit Fortdauer des Stücks ab, immer rascher purzeln die sich an die Macht putschenden Figuren die dunkle Treppe hinab. Namen aller möglichen bekannten einschlägigen Figuren aus der Geschichte von Hitler, Mussolini, Stalin bis Idi Amin, Mubarak und viele andere fallen – wie auch die Figuren.

Und dann erschaffen die beiden mit Hilfe von Seilen aus gleich aber viel größer gebauten Stoff-Körperteilen einen handgemachten Riesen-Tyrannen, der fast die Bühne zu sprengen droht – sozusagen ein Über-Diktator. Doch Hoffnung gebend beginnt bei einer der kleinen Figuren ein Herz zu leuchten…

Das hätte eigentlich gereicht. Als würde die Regisseurin und Stücktext-Autorin nicht auf die Kraft der Bilder des Stücks vertrauen, kommt gegen Ende eine Rede gegen Diktatur, für Menschlichkeit und den Weltfrieden. Darauf von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…, meinte Sarah Wissner, dass dieser Schluss-Monolog von jenem des Friseurs und Gegenspielers von Anton Hynkel in Charlie Chaplins „Der große Diktator“ inspiriert sei bzw. an diesen erinnern solle.

Und wenn schon was draufgesetzt werden musst, so hier auch noch das Zitat aus dem Buch von Ece Temelkuran „Wenn dein Land nicht mehr dein Land ist“ mit der Fortsetzung im Titel „oder Sieben Schritte in die Diktatur“ (aus dem Englischen übersetzt von Michaela Grabinger, Verlag Hoffmann und Campe): „Dieses Buch will nicht schildern, wie wir unsere Demokratie verloren, sondern dem Rest der Welt helfen, Lehren aus dem Geschehen zu ziehen. Natürlich herrschen in jedem Land andere, ganz spezifische Umstände, und in manchen herrscht der Glaube, die eigene stabile Demokratie, die eigenen starten staatlichen Institutionen böten Schutz vor solchen „Komplikationen“. Doch die auffälligen Ähnlichkeiten zwischen dem, was die Türkei erlebt hat (Anmerkung der Redaktion: bezogen auf den Putschversuch Mitte Juli 2016 und die folgende, nochmals verschärfte Repression unter Recep Tayyip Erdoğan), und dem, was kurz darauf in der westlichen Welt begann, sind zu zahlreich, als dass man sie übersehen darf. Der politische Irrsinn, den wir als „erstarkenden Populismus“ bezeichnen und in der einen oder anderen Form inzwischen alle erleben, bildet eine Art Muster aus. Und obwohl es viele Menschen im Westen noch nicht artikulieren können, wächst die Zahl derer, die spüren, dass auch sie bald einen düsteren Sonnenaufgang erleben könnten.“

„Feuersalamander, kannst du bitte, nach dem Runterrutschen, wenn du zum Teich gehst, ein bisschen mit dem Popo wackeln!“ So lautet eine Bitte der Regisseurin an eine der Figurenspieler:innen. Demnächst, genauer am Samstag, dem 3. Mai 2025, steht im Figurentheater Lilarum die Uraufführung von „Rehkitz Fleckchen“ auf dem Programm – bis fast Ende Mai, Details in der Info-Box.

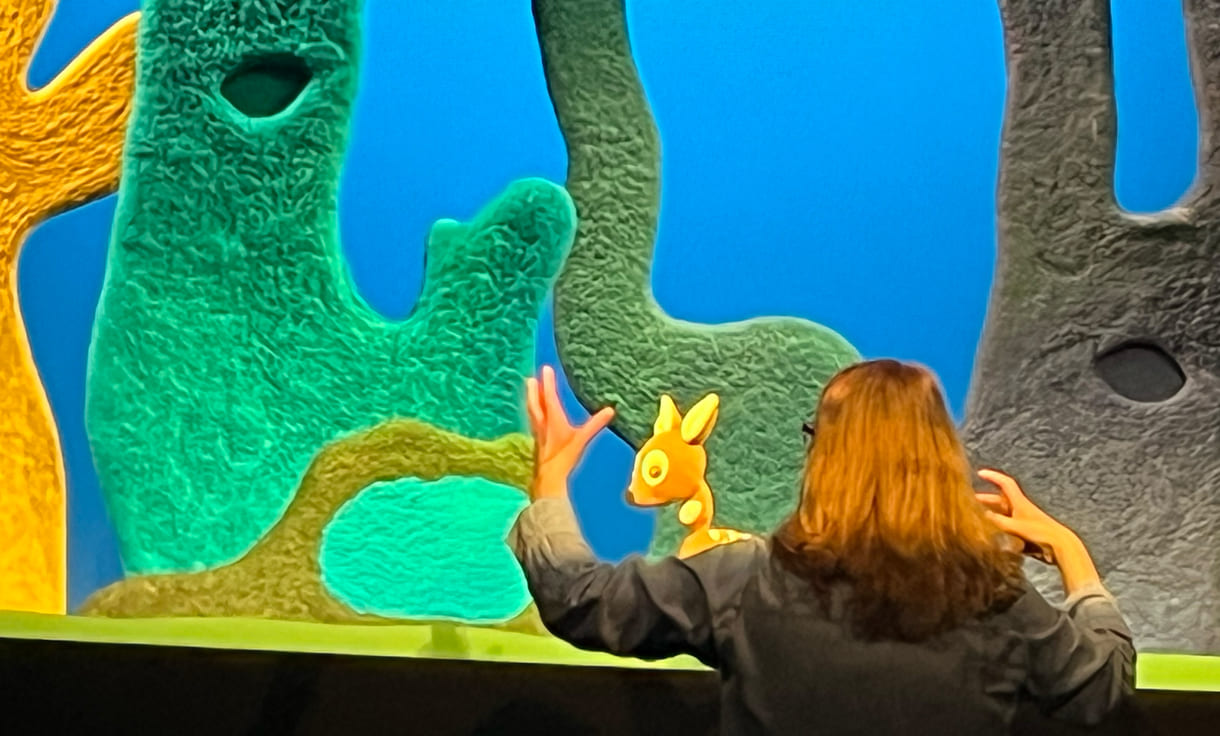

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr durfte am Tag vor dem 1. Mai bei einer Probe dabei sein. Das meiste sitzt schon, Kleinigkeiten in den Bewegungen der Figuren sowie der Objekte werden noch nachjustiert. Regisseurin Andrea Gergely ist dieses Mal auch die Verfasserin der Geschichte. Und das ist für sie, die seit fast 30 Jahren im Lilarum arbeitet, oft als Puppenspielerin und -bauerin, aber immer wieder auch schon als Regisseurin von Wiederaufnahmen, eine Premiere. Mehr zum Stück und seiner Entstehung in einem eigenen Beitrag – am Ende verlinkt -; hier geht’s darum ein bisschen die proben-Atmosphäre einzufangen und wiederzugeben.

Die Regisseurin sitzt vor dem Laptop, von dem aus sie die voraufgenommenen Texte (Anna Böck, Noemi Fischer, Sven Kaschte, Mathia*s Lenz und Alice Schneider) und die Musik (Komposition: Christoph Dienz; Musiker*nnen: Alexandra Dienz, Christof Dienz, Vinzent Dienz, Walter Seebacher) per Tastendruck startet und entsprechend stoppt, wenn nötig. Parallel dazu arbeiten Florian Scholz und Paul Kossatz (künstlerischer Leiter des Lilarum) daran, noch erforderliche Änderungen bei Lichtstimmungen einzuprogrammieren.

Beim Proben-Lokalaugenschein geht’s nicht nur um den Popo-Wackler des eitlen Feuersalamanders, auf den das Rehkitz Fleckchen trifft, sondern auch darum, wie nah soll die Hauptfigur an diesen Schwanzlurch heranrücken. Später werden noch Feinheiten ausgebügelt, so soll die Reh-Mutter beim Wiedersehen, wenn ihre Tochter nur so hektisch rumhüpft und drauflos sprudelt, wen aller sie getroffen hat, „eher ein bisschen ruhiger stehen, so dass du deine Grazie ausstrahlen kannst“.

Bevor’s in eine Probenpause geht, darf KiJuKU.at die Regisseurin hinter die Bühne begleiten. Hier bespricht sie mit den Figurenspieler:innen Paula Belická, Carlos Delgado-Betancourt, Silence Conrad, Julia Reichmayr und Evgenia Stavropoulou-Traska zwischen den Gestellen für die hohen Bäume noch das eine oder andere Detail, versucht selbst auszuprobieren, wie das Schneckenkriechen vom Rand der Bühne her vielleicht besser in Szene gesetzt werden könnte. Kontert schlagfertig Silence Conrads „ich bin der ersten Brokkoli“ mit „es gibt überhaupt nur einen Brokkoli“, was zur Gegenrede führt: „Aber ich meinte das andere Grünzeug“.

Und währen die Spieler:innen pausieren, erzählt Andrea Gergely, dass ein Rehkitz, das sich am Bein verletzte und von einer alten Frau gepflegt worden ist und dann wieder weiterlaufen kann eine Geschichte ist, „die mir meine Oma in Budapest immer vorgelesen und erzählt hat, als ich ein kleines Kind war. An die hab ich mich erinnert und davon ausgehend hab ich mir dieses Stück ausgedacht und geschrieben.“ Und während sie das dem Journalisten anvertraut, sticht sie mit einer speziellen Nadel immer wieder in Abschnitte eines der gefilzten Bäume. „Es muss immer wieder nachgefilzt werden, weil sich die Wolle mitunter ein wenig löst, wenn die Figuren oder die Spielerinnen und Spieler daran vorbei und ankommen müssen.“

Yoko Halbwidl von der Akademie der Bildenden Künste hat einen Entwurf und ein Modell für das Bühnenbild geschaffen, Hanna Masznyik und Márton Vajda haben sie gebaut „und wir alle haben für die Bäume gefilzt“, die Puppen hat die Autorin und Regisseurin geschaffen. Das was Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… schon sehen und hören durfte, verspricht jedenfalls eine spannende, berührende, abwechslungsreiche ¾ Stunde – immer wieder mit witzigen Momenten – zu werden.

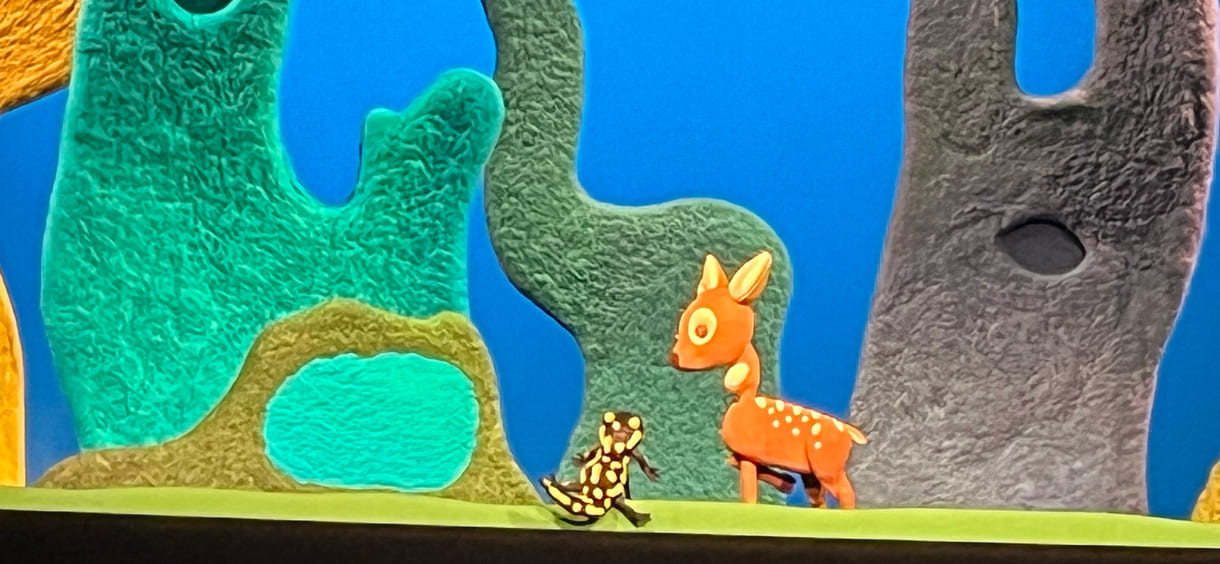

Das, zu diesem Zeitpunkt noch namenlose Rehkitz stolpert nächtens über die Wurzel eines Baumes und verletzt sich schwer an einem seiner Beine. Die Mutter ist unterwegs um Futter zu besorgen, das junge Rehlein kann nicht mehr weiter, weint bitterlich. Und wird von einer älteren Frau gefunden, in ihr Haus im Wald geschleppt und Wundversorgt.

In dem urigen Haus mit großem Kamin – übrigens ein um die Längsachse gedrehter Baum – wohnt auch noch Katze Tzili und rundum flattern Hühner und kräht ein Hahn. Weil das Reh einen großen weißen Flecken auf dem Hals hat, nennt Anna, so die Frau, das Kitz „Fleckchen“.

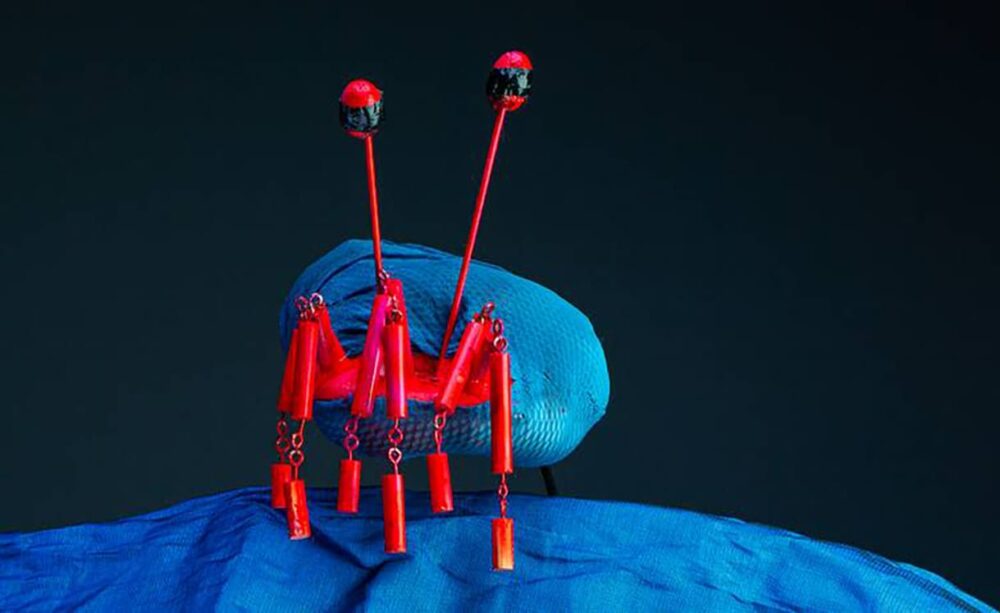

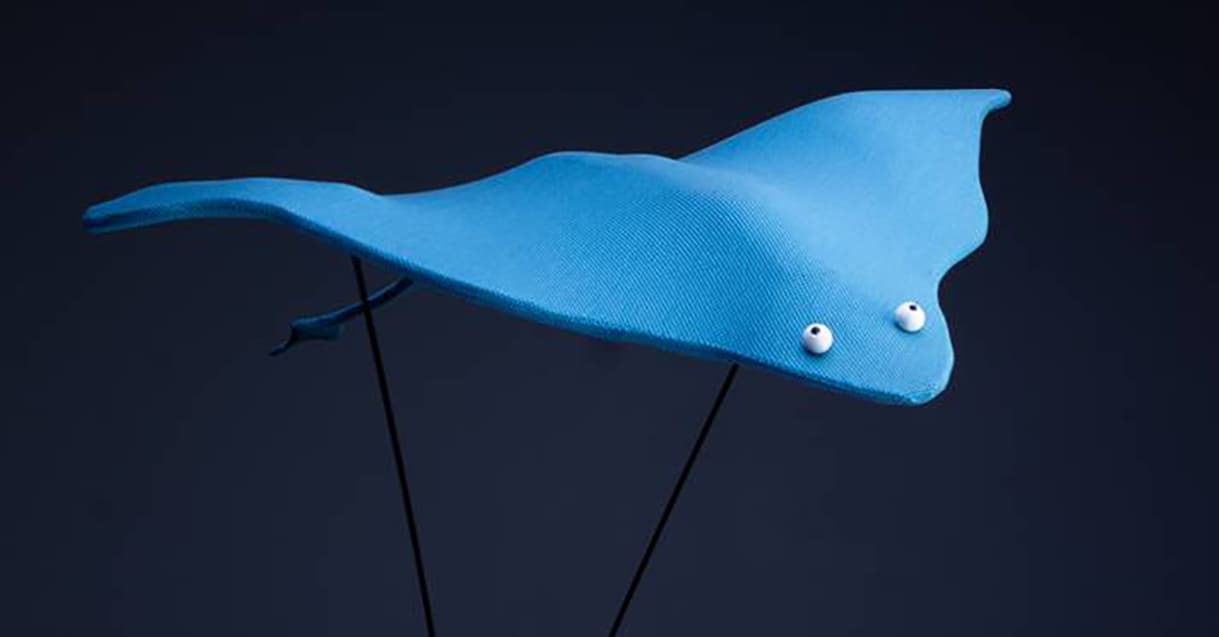

Wieder gesundet, macht sich das junge Reh nun auf die Suche nach der Mutter – und trifft unterwegs Grashüpfer, Wildschweinkinder und deren Mama, eine Eule mit kleinen handymastartigen Antennen, einen hektischen, geschäftigen Igel – „hab keine Zeit!“ und einen Feuersalamander oder wie Fleckchen der Mutter beim Weidersehen aufgeregt erzählt Feuermalasander…

Somit liefert „Rehkitz Fleckchen“ wie jedes Stück im Figurentheater Lilarum nicht nur eine berührende, spannende, abwechslungsreiche Geschichte, sondern sehr viel zu sehen und staunen – in dem Fall so manche Tiere – und unterschiedliche Arten der Begegnung sowie nicht zuletzt sehr fantasievolle Bäume.

„Das ist kein Monster!“ Immer und immer wieder rufen Kinder dies in Richtung der Kasperlbühne auf Bühne 3 im Dschungel Wien. Der Regenbogenwurm hat Angst vor einem solchen. Auch die Kasperl, seine Begleiterin, glaubt anfangs das, was Schlotter-Otter über ein furchterregendes Wesen im kuschelig-plüschigen Wald erzählt.

Gesehen hat er’s nicht, aber der Dachs hat davon erzählt, weil die Eule Etienne darüber berichtet hat. Und möglicherweise hat auch sie’s nicht aus eigener Anschauung…

Der genannte bunte Wurm – Kind von Regenwurm und Regenbogen – und die Hauptfigur wollen eigentlich zu einer Party bei Mika Maus. Da taucht eben der Otter mit seinem Gerücht auf. Und darum kreist „Die Kasperl und ihre Abenteuer“ für Besucher:innen ab 3 Jahren nicht ganz eine ¾ Stunde.

Natürlich haust kein Monster im Wald. Was auftaucht ist ein haariges grünes Wesen mit Glubschaugen, das ein wenig an das alte Kinder-TV-Maskottchen Confetti (gelb mit grünen Haaren, 1994 – 2008) erinnert. Es hat zwar zwei lange gebogene Zähne ähnlich von Elefanten, aber ist wie auch der dazu passende Name „Kuschelwuschel“. Und neu hier im Wald. Nach Schrecksekunden bei der ersten Begegnung, freunden sich natürlich Regenbogenwurm und die Kasperl mit dem neu zugezogenen Wesen an. Noch dazu wo sie draufkommen, es ist kuschel-wuschelig wie Kasperls Haare und dessen Höhle farbenfroh wie Regenbogenwurm.

Die Titelfigur mit Wuschelhaar, die gern klettert und „Astronautin oder Chefin“ werden möchte, ist nach Jahrhunderten nun eben einmal weiblich – auch wenn das Rechtschreibprogramm oder gar die Autokorrektur den bestimmten Artikel als Fehler anzeigt oder gar gleich auszubessern trachtet 😉

Benita Martins und Thomas Kolle, die sich das Stück ausgedacht haben und die Figuren auf der kleinen Puppenbühne führen, sie immer wieder aber auch darüber hinaus auftauchen lassen, nennen es im Untertitel „feministisches Puppenspiel“, was vielleicht doch ein wenig hoch angetragen ist: müsste doch sonst jede Geschichte mit einem Mädchen oder einer Frau in einer traditionell männlichen Rolle schon feministisch sein, aber bitte.

Zu den beiden Puppenspieler:innen gesellt sich als Dritter im Bunde – und das neben der Bühne mit Simon Scharinger ein Live-Musiker: Ukulele, Gitarre, „singende“ Säge mit Geigenbogen gespielt, Rassel, Miniatur-Synthesizer, Loop-Station und ein Nussknacker sind sein vielfältiges Instrumentarium mit dem er Melodien für – selber gesungene – Lieder ebenso wie unterschiedlichste Geräusch-Kulissen erzeugt.

Ein wenig unheimlich wirken die bunten Flüssigkeiten in Eprouvetten auf dieser „Zaubermaschine“ mitten auf der Bühne. Noch spookiger allerdings die Gläser links und rechts am Bühnenrand in Regalen: Farbenprächtig schillern Totenköpfe in diesen. Vor dem einen Regal eine Holzkiste mit Seil und Schloss versperrt, vor dem anderen eine Kiste mit Korne und dem Schriftzug „World of Habsburg“. Im Bühnenhintergrund links und rechts zwei Bögen, die wie magische Tore wirken mit Rauch und Nebel (Bühnenbau: Angelo Konzett).

So startet Teil 3 der Habsburger Trilogie im Wiener Schubert Theater, wo Figuren und Puppen die meist größeren Rollen einnehmen als Schauspieler:innen; wobei letztere in der Regel erstere auch führen.

Nun schließt sich der Kreis. In Teil 1 der Trilogie standen Geschichten und Gerüchten um Glauben an Vampire unter Kaiserin Maria Theresia und dem Versuch durch deren Leibarzt Gerhard von Swieten, diesen Aberglauben zu vertreiben im Zentrum. Zwei Teile später und zum Abschluss experimentiert die Wissenschafterin Doktorin Swieten, Urururur…enkelin des Arztes, damit, aus Genmaterial der kaiserlichen Leichen die eine oder den anderen als Klon zum neuerlichen Leben zu erwecken. Mit beschränktem Erfolg. Aus einer großen Hutschachtel keppelt ein loser Kopf, jener von Marie Antoinette. Zweiter im Bunde der Geschöpfe Dr.in Swietens wird Erzherzog Maximilian, Kaiser von Mexiko. Allerdings in einer Schrumpfversion.

Während der ersten Labor-Versuch am und rund um diese verspielte magische Maschine mit ausfahrbarer Klapp-Tastatur, genannt Buchstaben-Klavier, bringt eine Stimme aus dem Off unter dem Titel „was bisher geschah“ die Geschichte des Kaiserhauses zu Gehör. Soffi Povo, die auch all die Puppen baute, agiert, als hätte sie deutlich mehr als zwei Hände. Als Schau- ebenso wie als Puppenspielerin. Ist scheinbar da und dort und überall. Und verfügt über unzählige Stimmen und Sprachverfärbungen. Vrleiht dem guillotinierten Kopf der Brot-Kuchen-Sagerin französischen Akzent und rund um Maximilian und dessen Erschießung durch Revolutioniere den passenden spanischen Einschlag (Text: Stephan Lack, Regie: Simon Meusburger; Kostüm, Ausstattung & Produktionsleitung: Lisa Zingerle).

Die 1¼ Stunden changieren zwischen Anspielungen an die einstige echte Geschichte und viel Situations- bzw. sprachspielerischer Komik der neugeschaffenen geisterhaften Figuren. Fallweise taucht noch Markus-Peter Gössler in eingespielten Videos als Chef der Wissenschafterin auf, der sie daran erinnert, dass die Auftraggeber perfekte Wiedergeburten oder Auferstehungen von Habsburger:innen wünschen. Und das subito.

Und über bzw. hinter all dem schwebt unausgesprochen das Phänomen, dass mehr als 100 Jahre nach der Überwindung der ¾-tausendjährigen Herrschaft dieses Kaiserhauses Gebäude, die unter diesen errichtet wurden, als Magnet für Tourist:innen funktionieren. Vielmehr aber noch das Flair von Maria Theresia, Sisi & Co. nostalgische Gefühle auch bei Generationen nach der Monarchie Geborener auszulösen scheint.

Marienkäfer fliegen an Stäben durch die Luft. Eine Schnecke kriecht über den Waldboden, ein Eichhörnchen turnt einen Baumstamm entlang nach oben und wieder runter. Be- und verzaubernde Tiere in einer märchenhaften Kulisse (Bühne: Andrea Gergely) – wie immer im Figurentheater Lilarum (Wien). „Kleiner Pelz“, die aktuelle Titelfigur, spielt mit seinem Freund Bruno Pelz mit dessen Ball – mit dem Fuß, dem Kopf, dem ganzen Körper. Sie haben sichtlich – und hörbar – Spaß.

Das ist die Ausgangs-Szene in diesem (wieder aufgenommenen) Stück im Figurentheater Lilarum – nach Bilderbüchern von Irina Korschunow (Illustration: Reinhard Michl; dtv junior), deren erstes vor 40 Jahren erschienen ist. In dieser Bühnenversion – mit einigen Liedern – muss Bruno mit seinen Eltern in einen anderen Wald übersiedeln. Das macht seinen zurückgelassenen Freund natürlich ziemlich traurig. Der Weg ist offenbar zu weit, um Bruno besuchen zu können.

Aber Kleiner Pelz trifft eine ebenso traurige Elfe, die hat nur einen Flügel. Der Wassermann habe den zweiten zu sich in den dunklen Teich geholt. Würde Pelz den holen und ihr bringen, könne sie ihm für einen Tag ihr Flügel borgen und er könnte zu Bruno in dessen Wald fliegen. Ohnehin hat Kleiner Pelz schon vom Fliegen geträumt…

Auch wenn der Wassermann fast wie ein furchteinflößendes Monster wirkt, traut sich der Titelheld mit ihm zu reden. Und kommt drauf, der ist gar nicht böse, sondern nur einsam und hätte gern Freund:innen. Natürlich rückt er den Elfen-Flügel raus und so erlebt das Publikum den Kleinen Pelz wie er durch die Szenerie fliegt – im Hintergrund und in kleiner Version. Die Puppen hat die jahrzehntelange Prinzipalin des Theaters, Traude Kossatz gebaut, die auch die Stückfassung geschrieben und Regie geführt hat.

Paula Belická, Carlos Delgado-Betancourt, Silence Conrad, Jo Demian Proksch und Evgenia Stavropoulou-Traska spielen mit den Figuren an langen Metallstäben – und auch mit dem Ball. Die Stimmen kommen – wie immer vorher aufgenommen – sozusagen vom Band, was genaues Timing des Puppenspiels erfordert. Die Musik steuerten Klemens Lendl und David Müller (Die Strottern) bei.

Weshalb Kleiner Pelz schon bei seinem Flug nicht zu Bruno reist, später im eigenen Wald mit einem zugezogenen Bewohner, Konnipelz, einen neuen Freund findet und den alten ganz vergisst, ist dann doch recht schade. Ebenso wie die Botschaft, dass Kleiner Pelz seinen Traum vom Fliegen rasch aufgibt, weil das nichts für Seinesgleichen wäre.

Wenn Faust nicht die geballte Hand ist, dann einer DER Klassiker. Goethe. Schwierig. Wissenschaft, Pakt mit dem Teufel, Gretchen.

Das alles und noch viel mehr, kompakt in knapp mehr als einer Stunde und noch dazu mit sehr viel Witz, nicht selten auch (Selbst-)Ironie verschafft die jüngste Produktion im Schubert Theater, dem Figurentheater für Erwachsene in Wien Alsergrund. In einer Textfassung des Meisters skurriler Puppen, Christoph Bochdansky und der ebenso grandiosen Schau- und Puppenspielerin Soffi Povo.

„Faust – der Tragödie Allerlei“ geht sozusagen historisch auch zurück auf die Anfänge – hat Goethe die Geschichte des tatsächlich historischen Doctor Faust (1480-1540) höchstwahrscheinlich in der Marionettenversion der Puppenspielerfamilie Johann Georg Geißelbrechts (1762 – 1826) kennengelernt. Und so tritt hier neben Faust, dem Teufel, seinem Gegenspieler Gott, Margarethe und dem berühmten Pudel auch Kasperl als ironisch-kritischer Diener Fausts auf.

Zudem lassen die beiden aber noch zahlreiche fantastische Wesen schweben, fliegen umherhüpfen. Um die Faust’sche Studierstube zu Beginn in eine staubige Kammer zu verwandeln, „pupsen“ Staubvögel die Bühne mit Puder voll, Gut ein Dutzend Elfen bevölkert den Himmel rund um Gott, Teuferl und Engerl sozusagen auf den Schultern des Faust lassen seine Gedanken zwischen Gut und Böse – Pakt mit Mephisto oder nicht – hin- und herspringen.

In dieser Stunde bietet das Puppenspielduo viele Szenen für herzhaftes Lachen: Köstlich etwa wenn der Pudel Sätze von sich gibt, die eigentlich Faust gehören und dieser das natürlich gleich beim ersten dieser Sager anmerkt. Der Pudel aber nicht und nicht aufhört. Bis sich Mephistos Kopf ins Zentrum der fransigen Hundepuppe schiebt und Faust bemerkt: Das ist also des Pudels Kern.

Die meisten Szenen zum Lachen sind aber auch gekennzeichnet von Tiefgründigkeit, nicht zuletzt über die Eitelkeit des Wissenschafters der sich auf den Pakt mit dem Teufel einlässt, um zu einer Verjüngungskur zu kommen. Für die Faust-Puppe bedeutet das, langer grauer Bart ab, die langen grauen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Dann müsse aber eher sie diese Figur übernehmen, leitet Soffi Povo den Rollenwechsel mit dem Schöpfer der Figuren, Christoph Bochdansky, ein. Gesagt, getan.

Wohltuend übrigens, dass im Zusammenhang mit dem „Gretchen“ diese Geschichte – alter Mann lässt sich mit Mephistos Hilfe auf jung trimmen, um die 14-Jährige zu verführen mit letztlich tödlichen Folgen für sie und ihre Familie – beim Namen genannt wird: Missbrauch; samt notdürftigem Rechtfertigungsversuch „müsse das aus der Zeit verstehen“.

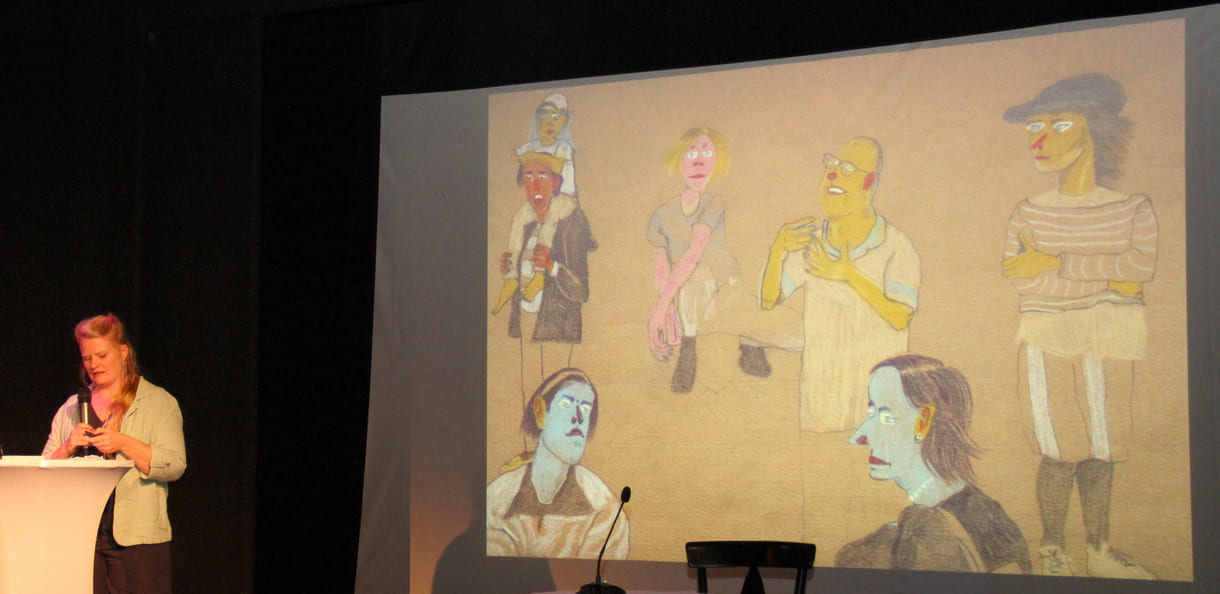

Erdig, ländlich, aber alles andere als idyllisch schildert Laura Franziska Urdl, die Gewinnerin der Kategorie Text beim jüngsten Dixi-Kinderliteraturpreis, das Leben zumindest zweier Kinder, des ich-erzählenden, namentlich nie genannten, und von Toto in „Munkelmoor“ – so der Arbeitstitel für die Geschichte. Die beiden Kinder, die in der Nähe eines Sumpfes aus vielen Gerüchten, nicht gerade feinen Geschichten, aber auch von viel Schweigen leben, fühlen sich dementsprechend alles andere als wohl. Ihr Trost und ihre Stärke: Sie haben sich, miteinander kämpfen und wandern sie ums Überleben – auf der Suche nach neuen Eltern. Und wenn es nur in der Fantasie sein mag; Ein kurzer Text-Auszug in einem eigenen Beitrag, unten am Ende des Beitrages, verlinkt.

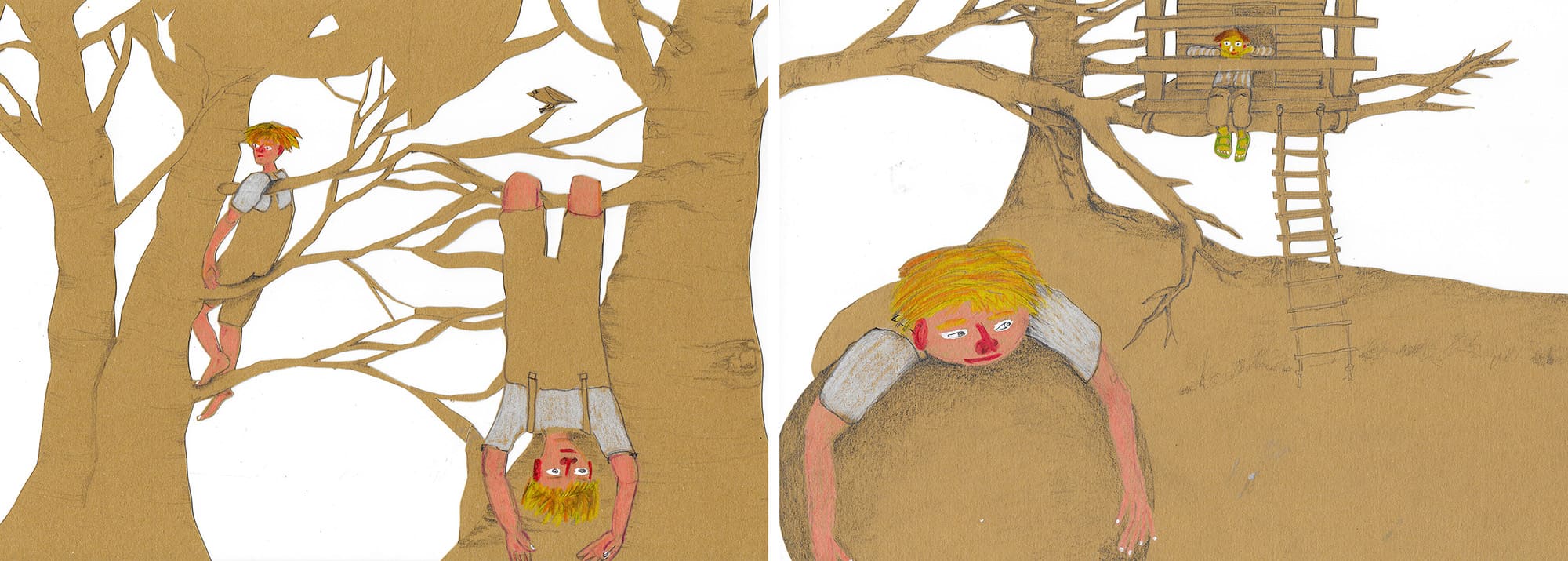

Ihre Kollegin aus der Kategorie Illustration, Juliana Guger, siedelte ihre siegreiche Einreichung ebenfalls am Land an. „Da stehe ich drauf“, so der vorläufige Arbeitstitel, entführt die Leser:innen, gleichzeitig vor allem Schauer:innen ein eine doch fast idyllisch wirkende Landschaft, wo Kinder bloßfüßig durch die Gegend laufen, auf Bäume klettern, Löcher und Tunnel graben. Und niemand über schmutzige Füße oder Kleidung schimpft. Gleichzeitig verleihen die knappen Texte für das mögliche Bilderbuch riesige (kinder-)philosophische Weitblicke bei Versuchen, die Welt zu entdecken – Lese- und Schauprobe ebenfalls in einem eigenen, ebenfalls unten am Ende des Beitrages verlinkt.

Zum 24. Mal wurden diese Preise vergeben, dieses Mal wieder – nach einigen Ausflügen – im Figurentheater Lilarum, das zur (wahl-)familienartigen Atmosphäre der heimischen Kinderliteraturszene beiträgt, wie viele der Gäst:innen anmerkten. Der 2001 erstmals vergebene Preis geht jeweils an junge Künstler:innen in den Sparten Text, Illustration, manches Mal auch zusätzlich Lyrik, die bis dahin noch nichts veröffentlicht haben. Und er zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht mit Geld, sondern mit Coaching durch Profis aus der Szene verbunden ist, die Tipps und Hilfe geben, die eingereichten Werke vielleicht noch zu verbessern, Kontakte zu Verlagen herstellen oder Besuche bei internationalen Messen (mit-)organisieren.

Bei der Preisverleihung vor fünf Jahren wurde eine Statistik präsentiert, dass bis dahin – es war die 19. Ausgabe dieses Preises – die Gewinner:innen der ersten 18 Jahre bereits mehr als 100 Bücher veröffentlicht hatten. Womit sozusagen die Intention, die am Beginn stand, ziemlich (über-)erfüllt wurde. Bei der nächsten (Jubiläums-)Preisverleihung, der dann 25., wird es – so wurde Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… versprochen, einen neuen Erfolgs-Überblick geben.

Bei der eben angesprochenen Preisverleihung vor fünf Jahren hatte Matthäus Bär die Kategorie Text gewonnen – mit „Die Wasserschweine und der Geburtstagsbrokkoli“. Heuer ist dieses Kapitel in seinem Buch „Drei Wasserschweine brennen durch“ erschienen – Buchbesprechung unten verlinkt. Übrigens, wegen des Erfolges bereits in vierter Auflage und auf der Website kündigt dtv schon Band 2 „Drei Wasserschweine wollen’s wissen“ an. „Der erscheint im April“, verrät der Autor Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… am Rande der jüngsten Preisverleihung, bei der er aus dem Buch las, aber auch Sachinformationen über die Capybara lieferte; wie sie praktisch in allen nicht-deutschsprachigen Ländern heißen, sind sie doch keine Schweine, sondern Nagetiere, was übrigens auch für Meerschweine gilt.

Der Name dieses Preises ergibt sich vom Sponsor, der die bekannten Traubenzucker herstellt. Und – so wurde bei der jüngsten Preisverleihung (wieder einmal) berichtet -, von dem die Initiative ausgegangen ist. Klaus Muik, Geschäftsführer von Instantina (der Herstellerfirma) der auch für Vertrieb und Marketing zuständig ist, hatte eine Initiative gesucht, die sein Unternehmen sponsern wolle. „Es sollte etwas sein, das Qualität für Kinder fördert.“ Und so landete er beim Institut für Jugendliteratur und dessen Geschäftsführerin Karin Haller. Rasch war die Idee für diese Art der Kinderliteratur-Förderung geboren.

Übrigens: Haller, die meistens die Preisverleihungen moderiert hatte, wurde bei der jüngsten dieser Veranstaltungen feierlich verabschiedet, sie ist seit kurzem in Pension – und wird künftig in anderen Feldern Schreibwerkstätten leiten. Wie ihre Nachfolgerin, Stefanie Schlögl, anmerkte, habe die überraschende Ehrung ihrer Vorgängerin diese übrigens zum ersten Mal für einen Moment sprachlos gemacht 😉

In der fundierten und doch launigen Moderation bzw. der Führung des Interviews mit den Preisträgerinnen stand Klaus Nowak, der im Institut für Jugendliteratur für Literaturvermittlung und die Web-Inhalte zuständig ist, seiner (ehemaligen) Chefin übrigens um nichts nach.

Die Preisverleihungen werden stets musikalisch umrahmt – dieses Mal von der Sängerin Maria Rank und dem Musiker Dieter Stemmer am Keyboard. Gefühlvolle, meist weniger bekannte Jazz-Songs – „Shiny Stockings“, „No Moon al All“, „I Can’t Give You Anything but Love“, „Please Don’t Talk About Me When I’m Gone“. Was in den zum Mitschwingen einladenden Songs nicht zu hören war: „Wir sind hier heute zum ersten Mal zusammen aufgetreten“, verraten sie bei der vernetzenden After-Show-Party in den Räumen des Theaters in Wien-Landstraße.

Scheibbs – Linz – Salzburg – München – Schweden – Großbritannien – Scheibbs – so nennt die Homepage des Instituts für Jugendliteratur, wo der Dixi-Kinderliteraturpreis beheimatet ist, die Lebensstationen der Gewinnerin des 24. Preises, in der Kategorie Illustration. Kunstpädagogik, Philosophie/Psychologie (Lehramt), Lehrgang Kinderbuchillustration bei der renommierten Renate Habinger im Kinderbuchhaus Schneiderhäusl – so die Ausbildungen der Lehrerin für Kunst und Psychologie an einer Montessorischule.

Bei der Preisverleihung stellte sie nicht nur ihr prämiertes Werk „Da steh ich drauf“ vor, sondern zeigte auch Ausschnitte aus einem wortlosen Bilderbuch mit dem spannenden Titel „Tief oben und hoch unten“.

Aus dem ausgezeichneten Werk stellte sie Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… die hier im Folgenden abgebildete Doppelseite zur Verfügung; den dazugehörigen (kinder-)philosophischen Dialog darunter im Bildtext.

Hier noch einige Fotos von der Präsentation Gugers – und damit weitere Einblicke in ihre Bilder. Fotos von der Preisverleihung, den Bühnen-interviews und Gruppenfotos mit ihrer Kollegin aus der Kategorie Text usw. gibt es in der Überblicks-Story zur Preisverleihung.

Rapperin, Kunstvermittlerin, Autorin, Zeichnerin – vielseitig künstlerisch aktiv ist die Gewinnerin der Kategorie Text des 24. Dixi-Kinderliteraturpreises, Laura Franziska Urdl.

Geboren 1997 in Gutenberg an der Raabklamm, lebt sie seit vielen Jahren in Graz, wo sie zur Zeit die Meisterklasse für Malerei an der Ortweinschule besucht, wie sie der Homepage des Instituts für Jugendliteratur, Ausrichterin des Preises, bekanntgab. Gemeinsam mit Jennes Menace ist sie das Duo „Stirnbänd“ für die sie auch schräge Illustrationen, teils im Stile von Kinderzeichnungen anfertigt(e) im Stil, Kunstvermittlung macht sie bei <rotor>, einem Zentrum für zeitgenössische Kunst. Und sie liebt es wie sie im Bühnen-Interview erzählte in einer regelmäßigen Schreibwerkstatt gemeinsam mit anderen experimentell zu texten und danach gemeinsam darüber zu reden.

Beim jüngsten Dixi-Kinderliteraturpreis im Wiener Figurentheater Lilarum hat sie einen Text unter dem Arbeitstitel „Munkelmoor“ eingereicht, daraus bei der Preisverleihung vorgelesen und Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… folgenden Auszug zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt:

„Tatos Hand hatte ich die ganze Zeit über nicht losgelassen. Ich tat sehr zielstrebig. Ich tat es für ihn und ich tat es auch für mich. Ich marschierte feinem Regen und Wind entgegen. Ich sagte: „Es ist nicht mehr weit“, obwohl ich gar nicht wusste, was „es“ eigentlich war.

Tato ging hinter mir. Die Hand, die nicht in meiner lag, hatte er zu einer Faust geballt, die der ganzen Welt trotzte.

„Wie tapfer er doch ist“, hatte ich gedacht.“

Laura Franziska Urdl

Hier noch einige Fotos von der Lesung; von der Preisverleihung, den Bühnen-interviews und Gruppenfotos mit ihrer Kollegin aus der Kategorie Illustration usw. gibt es in der Überblicks-Story zur Preisverleihung.

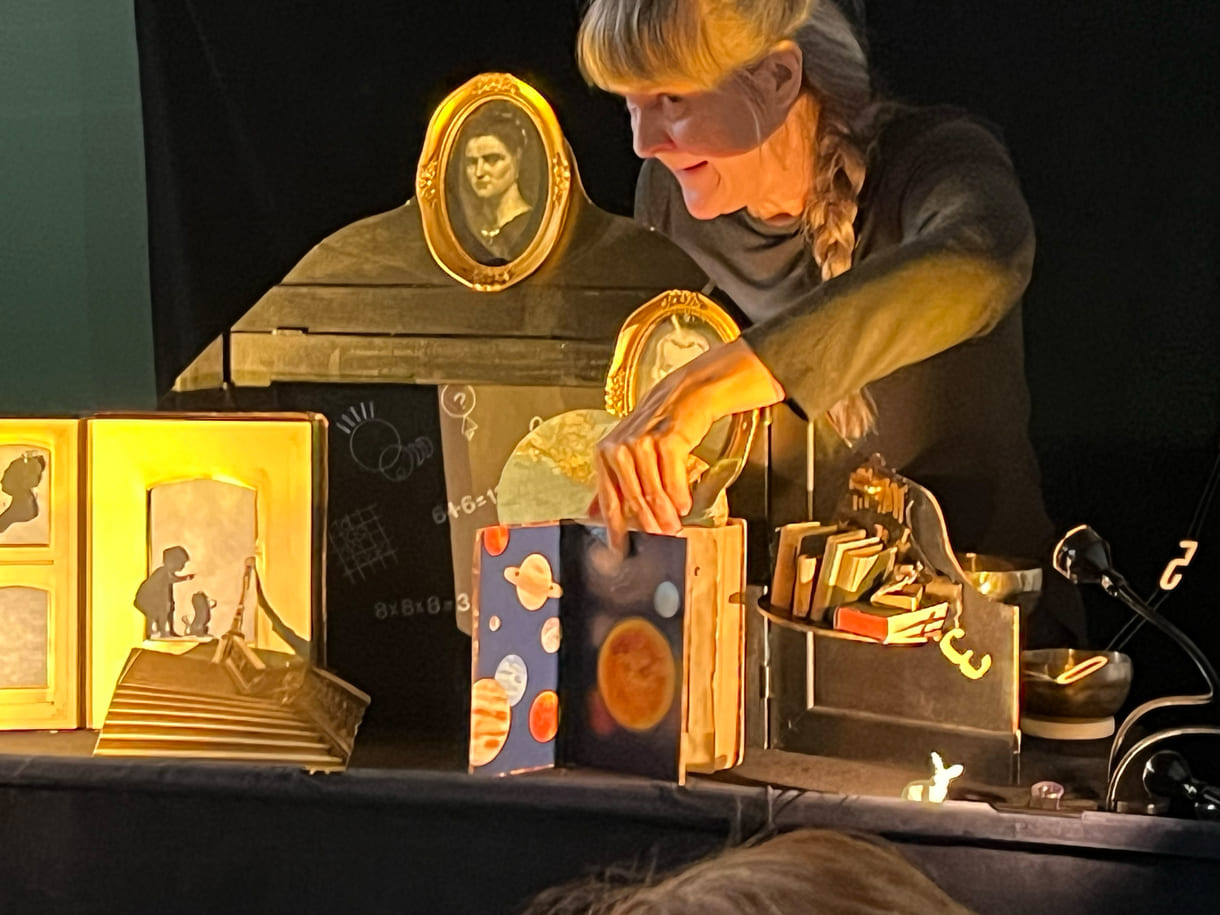

Obwohl es um eine große Mathematikerin geht, lassen sich die Figuren, Objekte, Bildertafeln und viel kleines verspieltes und bespielbares Krims Krams wahrscheinlich kaum zählen. Weit mehr als eine Stunde hat die Figurentheaterspielerin Alexandra Mayer-Pernkopf die kleine und dann doch scheinbar so große Bühne hier im Ludwig-Boltzmann-Hörsaal der Fakultät für Physik der Universität Wien aufgebaut.

Faszinierende, erstaunliche rund 50 Minuten lässt sie Figuren auftauchen, Drehorgel spielen, Kutschen über Schnüre bzw. Drähte fahren, füllt Teetässchen, blättert in Mini-Mini-Büchlein, um mit Worten und diesen und noch viel mehr Objekten kleine und große Geschichten zu erzählen.

„Ada Byron Lovelace & die Denkmaschine“ heißt die kunst- und fingerfertige Performance. In dieser spielt und schildert die Theaterfrau das Leben dieses wissenshungrigen und fantasievollen Mädchens von vor rund 200 Jahren (geboren 1815) und der späteren Frau (bis 1852).

Zwar hatte Ada den Vorteil wohlhabender gebildeter Eltern, die ihre Tochter – im Gegensatz zu vielen anderen Kindern dieser Zeit, vor allem Mädchen – Wissen zukommen zu lassen, aber einfach waren Vater und Mutter nicht drauf. Obendrein war Ada als Kind viel und oft lange schwer krank. Das tat ihrem Wissenseifer keinen Abbruch. Dass sie sich – lange vor dem ersten Flugzeug – eine Flugmaschine ausdachte und zeichnete, vermittelt die Theater-Künstlerin mit ihren vielen Gegenständen ebenso wie vor allem das wofür Ada Lovelace noch heute bekannt und berühmt ist: Die urdicke Gebrauchsanleitung für eine Steuerung einer gefinkelten Rechenmaschine, die Charles Babbage erfunden und gebaut hatte. Mit ihm hatte Ada viel daran getüftelt und war mit ihm in regelmäßigem Austausch. Diese ihre Steuerung – über Lochkarten, ein System wie es ähnlich auch bei halbautomatischen Webstühlen zur Anwendung kam -, gilt als eine Vorform einer Computersprache. Vor rund 50 Jahren wurde dann tatsächlich eine der ersten echten Computersprachen deshalb Ada genannt.

… steht in teils bunten, verschnörkelten und verdrehten Buchstaben auf einem schwarzen samtartigen Vorhang neben der „Hauptbühne“ des mobilen „isipisi“-Theaters. Dieser Teil, in dem unterschiedliche Bilder reingeschoben werden – in dem Fall aus einem der Bilderbücher über Ada Lovelace – nennt sich Kamishibai – ein aus Japan kommendes Papiertheater oder auch als Märchenbilderschaukasten genannt.

Der „Zirkus des Wissens“ ist eine eigene Einrichtung der Linzer Johannes-Kepler-Universität (JKU) in einer der äußersten Ecken des Hochschul-Campus am Rande der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Wissenschaft auf künstlerische, vor allem theatrale Weise wird dort vermittelt.

Die genannte Figurenspielerin aus dem ebenfalls oberösterreichischen Ottensheim hat mit ihrem Theater „isipisi“ das Stück für diesen „Zirkus“ entwickelt, tourt damit aber eben auch. Unter anderem trat sie kürzlich damit im besagten Hörsaal der Uni Wien auf – übrigens wenige Gehminuten entfernt vom Schubert Theater – Figurentheater für Erwachsene.

In einem Monat stellt Alexandra Mayer-Pernkopf im „Zirkus des Wissens“ eine bei uns kaum bekannte Wissenschafterin auf ähnliche Art und Weise vor: „Chien Shuing Wu – Königin der Physik“, die von 1912 in China geboren wurde und 1997 in den USA gestorben ist. Sie hat Wichtiges auf dem Gebiet der Teilchen- und Kern-Physik geforscht. „Madame Wu“, wie sie im Westen genannt wurde, erhielt manchmal den erklärenden Beinamen „chinesische Marie Curie“.

Ungewöhnlich beginnt die Inszenierung „Astoria“ – mit dem Zusatztitel „oder: Geh‘ ma halt ein bisserl unter“ – in dem auf Figurentheater spezialisierten Schubert Theater in der Wiener Währinger Straße: Markus-Peter Gössler als Pistoletti und Angelo Konzett als Hupka treten als Schauspieler ganz ohne Puppen neben den Publikumsreihen auf. Der Winter naht, klagen die beiden im Sprechgesang. Was sollen sie tun. Ersterer schlägt vor, in einem Krankenhaus zu überwintern, zweiterer meint: „Auf so etwas kann ich mich nicht einlassen. Ich bin ein kranker Mensch. Ich muss übern Winter ins Gefängnis.“

So trennen sich ihre Wege – im Frühjahr würden sie sicher wieder treffen. Hupka spekuliert damit, einem gesuchten Gewaltverbrecher ähnlich zu schauen. Doch der Gendarm (früher Polizei auf dem Land) ist total höflich, nett und nimmt Hupka nicht ab, ein Verbrecher zu sein. Und dann beginnt die zentrale Story, die sich Jura Soyfer (1912 – 1939, im Nazi-Konzentrationslager Buchenwald zu Tode gekommen), für sein drittes Theaterstück ausgedacht hat – und die nun hier im Wechselspiel von Schau- und Puppenspiel mit Livemusik (Jana Schulz) wunderbar satirisch über die Bühne geht (Regie & Textfassung: Christine Wipplinger).

Vor Kilian Hupka taucht wie aus dem Nichts – oder auch „nur“ in seiner Fantasie – Gräfin Gwendolyn Buckelburg-Marasquino auf. Die will ihrem Ehemann einen Staat schenken – zum 88. Geburtstag (Jahrzehnte später ein Code der Neonazis für zwei Mal H). Hupka bietet Hilfe an, es brauche doch gar keinen wirklichen Staat, sie könne ihn doch als Staatsbürger des neuen Staates, für den er den klingenden Namen Astoria findet, engagieren. Und wenn schon, dann als Nummer 1 und damit gleichzeitig als hochrangigen Beamten. Der sich auch verdient macht, den neuen Staat in schillerndsten Farben zu verkaufen – PR-Profi sozusagen: Keine Arbeitslosigkeit, keine Armut – obwohl Obdachlosigkeit dürfte es wohl geben, weil der Ruhm durch die Lande eilt, die Straßen Astorias seien beheizt, damit Obdachlose nicht frieren müssen 😉

Der Graf übrigens ein kleines Männchen in blau mit Schlumpf-Mütze und Gesicht, das ein wenig an Henry Kissinger, den legendären Außenminister der USA erinnert (Puppenbau: Annemarie Arzberger; Kostüm: Lisa Zingerle). Und dem kommentierenden Spruch, dass immer die Kleinen Größenwahnsinnigen am gefährlichsten seien.

Die Kunde von Astoria verbreitet sich, als wäre sie nicht – wie es „neudeutsch“ heißt Fake News, sondern Fakt. Sehr amüsant die Szene einer Konferenz, in der Diplomaten über das neue Land reden – die beiden Schau- und Puppenspieler schlüpfen mit verschiedensten Sprachfärbungen – vom nasalen Diplomatensprech bis zum ursteirischen Idiom in Sekundenschnell in die verschiedenen Rollen, recken nur ihre Köpfe – mit verschiedensten Haarkränzen umrankt – durch Fotowand-Löcher.

Viele Menschen streben in dieses Art Utopia. Doch „leider“ immer fehlt dem führenden Beamten zufolge das eine oder andere Papier – erinnert an so manchen Hürdenlauf von Jüd:innen, die in der beginnenden Nazizeit von Ländern wie beispielsweise der Schweiz nicht einreisen durften, ebenso wie an Menschen, die in Österreich Asyl beantragen oder um die Staatsbürgerschaft ansuchen. Die Hartherzigkeit Hupkas gegenüber Einreisewilligen führt ihn sogar dazu, seinen alten Freund Pistoletti nicht zu erkennen – oder erkennen zu wollen.

So bitterernst die Geschichte, so ist sie im klassischen Jura-Soyfer-Stil verfasst – satirisch setzt er seine Kritik so um, dass viel Raum für Lachen bleibt. Mitunter auch solches, das im Hals stecken bleibt.

Wäre das Stück nicht original 1937 auf der Kleinkunstbühne ABC im Regenbogen (Wien-Alsergrund) mit auch jener Szene in einer Zeitungsredaktion uraufgeführt worden, könnte diese Passage aus jüngerer Vergangenheit stammen. Irgendwann besinnt sich Hupka, mit der Wahrheit rauszurücken:

Hupka: Herr Redakteur, ich möchte Sie um die Publikation einer sehr wichtigen Nachricht bitten.

Journalist: Sehr wichtig? Schon gefährlich. Aber bitte, wenn Sie in der Montagnummer ganzseitig inserieren …

Hupka: Es handelt sich, bittschön, nicht um ein Inserat, sondern darum, dass Astoria nicht existiert!

Journalist: Für so eine fette Lüge müssen Sie schon drei Inserate aufgeben.

Hupka: Aber – das ist wahr.

Journalist: Wahr? Na, das kostet noch viel mehr! Das werden Sie gar nicht bezahlen können, Herr…

Ob „Weltuntergang“ – vor einem Jahr u.a. im Theater Arche, vor zwei Jahren durch Wiener Plätze und Gemeindebauhöfe tourend vom Utopia Theater – übrigens mit Elementen aus „Astoria“ angereichert – oder eben das aktuelle Stück oder aber auch „Der Lechner Edi schaut ins Paradies“, das Fragment „So starb eine Partei“ … der im heutigen Charkiw geborene Soyfer, der in Wien das Gymnasium Hagenmüllergasse besuchte, schaffte es mit seinen satirischen, punktgenauen gesellschaftskritischen Stücken leider Zeitloses. Wie schön wäre es, wären es rein historische Stücke und kritisierte Ungleichheiten in der Welt ebenso wie der sorglose Umgang der Menschheit mit dem eigenen Planeten, (längst) überwunden.

Dazu kommt einem vielleicht der oftmals – mitunter abgewandelt – zitierte Satz von Ingeborg Bachmann aus ihrem Roman „Malina“ in den Sinn: „Die Geschichte lehrt, aber sie hat keine Schüler.“ Den sie sich übrigens bei Antonio Gramsci ausgeborgt hat, der schon 1921 in „Ordine Nuovo“ schrieb: „Die Illusion ist das zäheste Unkraut des Kollektivbewusstseins; die Geschichte lehrt, aber sie hat keine Schüler.“ (Dieser Absatz stand hier auf KiJuKU.at ähnlich schon in der Besprechung eines Stücks im Theater Arche, „Das Lebewohl.Wolken.Heim Und dann nach Hause“ von Elfriede Jelinek; Februar 2024)

Der große Saal im Pförtnerhaus am Ill-Ufer, in dem bei den vorangegangenen Vorstellungen eine große Tribüne stand, ist es an diesem letzten Nachmittag ziemlich dunkel, wenn die Zuschauer:innen hereinkommen. Höchstens mit ein bisschen Licht von dezenten Taschenlampen führen zwei Puppenspieler in schwarzen Overalls die Gäste in ein aus schwarzem Stoff abgehängtes Theaterzelt – nur knapp mehr als 70m² klein – und doch werden sich hier große Welten öffnen. Der Stücktitel „Komm her!“ (im Original Kom hier) wird sozusagen schon live vorweggenommen – oder sinnlich erfahrbar eingeleitet.

Dieses „Zelt“ beherbergt eine nicht ganz halbrunde Publikumstribüne und gegenüber stehen ein paar, teils filigran wirkende, Objekte, aber auch ein paar recht massive. Hier versetzten Sven Ronsijn und Rupert Defossez vom Ultima Thule aus Gent (Belgien) ihr Publikum immer wieder mit ihrem Puppen- und vor allem Objektspiel immer wieder in fast ungläubiges Staunen mit so manchen „Aaahs“, „Ooohs“ und manchmal auch so etwas wie „Huchs“. Die Grundstory, die sie in der nicht ganz einen Stunde spielen: Zwei Kinder-Figuren – dem Programmheft zufolge Marco und Kubo (im Stück fällt kein Wort und damit auch kein Name) spielen mit einem rot-weiß-gestreiften Ball, irgendwann landet dieser unerreichbar in den Ästen eines winterlichen Baumes ohne Blätter. Nicht nur der Ball – auch die beiden Freunde verlieren sich – aber nur räumlich. In Gedanken und Herzen bleiben sie verbunden.

Zwischen ihnen liegen aber Welten – ober und unter der Erde, von dort raucht es etwa auch durch die Häuser und ihre Rauchfänge raus – mit Hilfe einer kleinen Theater-Nebelmaschine. Letztere ist übrigens das einzige, das die Theaterleute gekauft haben. Alles andere haben sie selber nicht nur ausgedacht, sondern auch entworfen und hergestellt – vor allem tat dies Gestalterin Griet Herssens, die die meisten der bisherigen 200 Vorstellungen von „Komm her!“ auch gespielt hat – gemeinsam mit Rupert Defos. Sven Ronsijn spielte – nach kaum mehr als zwei Tagen Probenzeit – in Feldkirch das erste Mal. Allerdings hat er diese Produktion schon zuvor gecoacht und dramaturgisch begleitet – gemeinsam mit Kobe Chielens.

Zu diesen Welten – Häuser und Objekte wie Strommasten, Schiffe, Vögel und vieles mehr aus Karton bzw. Holz per digital gesteuertem Leser ge-cuttet (ausgeschnitten), Skelette und Köpfe der Puppen 3D-gedruckt – ließ sich die Gruppe durch Italo Calvins Kurzgeschichtensammlung „Unsichtbare Städte“ anregen. Ein Abschnitt daraus findet sich auch im pädagogischen Begleitmaterial für Schulen und so manche Bilder entsprechen den Schilderungen Marco Polos über Städte und Gegenden in Kublai Khans Reich, das der Herrscher offenbar nicht selber erkunden konnte oder wollte. Weil der all das, das er in für ihn unverständlichen Sprachen gehörte hatte, nicht in einer für den Kahn wiederum unverständlichen Sprache erzählte, sondern „nicht anders als durch Gesten, Sprünge, Ausrufe der Bewunderung und des Entsetzens, Bellen und andere Tierlaute ausdrückte, oder durch Gegenstände, die er aus seinen Doppelsäcken hervorholte – Straußenfedern, Blasrohre, Quarze –, um sie dann wie Schachfiguren vor sich auszubreiten“, fand der eine Verständigungsebene mit dem Herrscher des Reiches im Osten. „Der Großkhan entzifferte diese Zeichen, doch die Verbindung zwischen ihnen und den besuchten Orten blieb ungewiss: Er wusste nie, ob Marco ein Abenteuer darstellen wollte, das ihm unterwegs widerfahren war, eine Tat des Gründers der betreffenden Stadt, die Weissagung eines Astrologen, ein Bilderrätsel oder eine Charade, um einen Namen zu nennen.“ (Italo Calvino, „Die unsichtbaren Städte“, übersetzt aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber, Hanser Verlag).

Das Duo, das fallweise trotz der Dunkelheit auch selber zu sehen ist, aber sich stets im Hintergrund hält – „es geht um die Figuren und Objekte, sie sind im Zentrum, auch wenn sie ohne uns nichts können“ – spielt mit klitzekleinen Objekten, von denen es so manches deutlich größere Ebenbild gibt, ebenso wie mit echt massiven. Beispielsweis betätigt Rupert Defossez mehrmals einen metallenen Kran- samt dreizackigem Greifarm – auch knapp über den Köpfen von Zuschauer:innen.

Natürlich kommen die beiden Freunde am Ende auch wieder physisch zusammen – das darf durchaus verraten werden, wenngleich dazwischen so manch durchaus gruselig anmutendes Abenteuer gespielt wird. Zum Spiel gehört noch Musik (Griet Pauwe) und nicht zuletzt dasjenige mit Licht und Schatten. So kommst du erst nach der Vorstellung, als die Puppenspieler dies erwähnen, drauf, dass die beiden Figuren keine Augen haben – sondern lediglich der Schatten den der obere Teil der beiden Löcher im Gesicht wirft, die Zuschauer:innen (!) Augen sehen lassen, weil sie dies in ihren eigenen Köpfen zusammen-Puzzlen.

Rund ein Jahr lang hat die Gruppe an der Entwicklung dieses Stücks gearbeitet, erzählt das Spieler-Duo im anschließenden Gespräch mit dem Publikum. „Was ihr hier auf der Bühne sehen konntet, ist ein Viertel, höchstens ein Drittel von dem was wir gebaut haben. Aber vielleicht können wir das eine oder andere ja einmal bei einem späteren Stück verwenden.“ Auch viele dramaturgischen Ideen wurden verworfen, weil die ausgedachte Szene im weiteren Verlauf nicht schlüssig gewesen wäre. Und so fantasievoll wie sie selber „Komm her!“ erarbeitet haben, so wollen sie im Idealfall, dass auch ihr Publikum nach Hause oder in die Schule geht. Sie verstehen – dem schon erwähnten Begleitmaterial zufolge – ihre Arbeit nicht nur, aber ganz besonders dieses Stückes, als Impuls fürs fantasievolle Weiterspinnen vor allem ihres jungen Publikums.

Nicht von ungefähr nannte sich die Gruppe bei der Gründung (1993 aus einer Fusion des Puppentheaters Joris Jozef und Wannepoe) „Ultima Thule“ (ab 2008 in Gent, davor in Antwerpen), weil dies schon in der Antike der Name eines Ortes war, der die Fantasie anregte. „Dichter, Philosophen und Weltreisende gaben mit Ultima Thule dem nördlichsten Land einen Namen. Die am weitesten entfernte Insel.“ (zitiert aus der Homepage der Gruppe).

Auf Wikipedia ist unter dem Begriff auch zu finden: „Am 26. Juli 2008 entdeckte ein Team, bestehend aus Brian Beatty, Friederike Castenow, Heinz und Lindy Fischer, Jörg Teiwes, Ken Zerbst und Peter von Sassen, eine Insel an der Position 83° 41’ 20.7” N, 31° 5’ 28” W. Sie war etwa 100 m lang, äußerst schmal und etwa 5 m hoch. Das Team errichtete einen Steinhaufen… Aus einem 2019 veröffentlichten Artikel von Ole Bennike und Jeff Shea geht hervor, dass seit 2008 offenbar keine Untersuchung der Geisterinseln vor der Küste mehr stattgefunden habe. Sie bewerten die Forschungssituation als mangelhaft, um feste Aussagen zur Beständigkeit der Inseln machen zu können, wofür vor allem genauere Beschreibungen und Untersuchungen von Gestein und Vegetation auf den Inseln nötig wären. Sie halten fest, dass die Inseln nicht dauerhaft an derselben Position liegen können, und vermuten anhand der Beobachtungen aus den letzten Jahrzehnten, dass vermutlich keine der bis 2008 beobachteten Inseln noch existiert.“ Womit der Begriff wieder der Fantasie gehört 😉

Compliance-Hinweis: KiJuKU wurde von Luaga & Losna zur Berichterstattung nach Feldkirch (Vorarlberg) eingeladen.

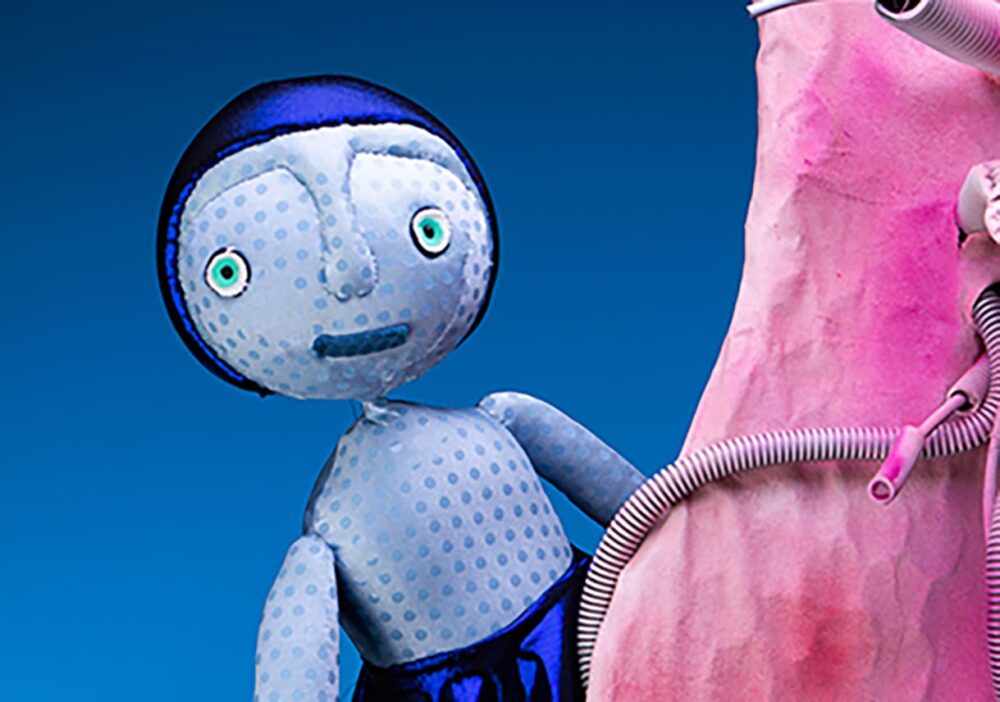

Auf einer Bank in der Bühnenmitte sitzen zwei Darsteller schon als das Publikum den Sall betritt. Sie haben rote Nasen mitten im Gesicht. Álex Ramos und Santos Sánchez der Gruppe „ymedioteatro“ aus Torreperogil (Andalusien, Spanien) spielen zu Beginn der rund einstündigen Performance „EchO“ krasse Gegensätzlichkeit: Der eine voll aktiv, fast übermotiviert. Der andere neigt zum Einschlafen. Nur ja nichts tun müssen. Lediglich als der Erste beginnt über das Smartphone Licht und Ton zu regulieren, wird der Zweite hellwach, um stets dazwischen zu funken. Soweit das Intro, das mit dem Versuch, gemeinsam zu musizieren – mit Mini-Ziehharmonika bzw. Gitarre – endet. Da wird auch der „Schläfrige“ munter und pfeift Vogelgewitscher.

Als die beiden sich zum ersten Mal aus ihrer Sitzposition erheben wird etwas sichtbar: Sie sind mit einem roten Seil miteinander verbunden. Und da fällt der „Gleichklang“ mit der Bühnen-Deko auf – aus lauter solchen verknüpften Seilen spielen sie in einer Art Netz-Zelt mit großen Löchern.

Das Seil verbindet die engen Freunde. Doch kaum will der eine oder andere vielleicht einen eigenen Weg einschlagen – schwierig, die „Leine“ ist kurz. Und so spielen sich die beiden Schauspieler, Clowns und bald auch Figurenspieler durch Szenen einer engen Freundschaft. Mit all ihren Facetten – der Geborgen- und Verbundenheit ebenso wie dem nicht voneinander loskommen. Gern zusammen sein vs. doch zumindest hin und wieder unabhängig, selbstständig, frei sein zu wollen. Doch da steht das enge Band dazwischen. Ärger, Wut, Aggression – mit vielen gegenseitigen Schlägen. Letztere als Clowns natürlich auch in gewisser Slapstick-Manier, was ihr die Brutalität nimmt und vor allem bei den (ganz) jungen Besucher:innen fast zu Lachstürmen sorgt.

Diese genannten großen Fragen der menschlichen Existenz spielen die Clowns immer wieder situations- und bewegungskomisch (Regie: neben den beiden vor allem Delfín Caset und Zero en conducta Company). Und bald auch mit unterschiedlichsten Objekten, die sie zu spannenden Figuren beleben – etwa zwei weiße Hemden aus der Verkaufsschachtel. Diese oft geister-ähnlichen Wesen bespielen sie teils mit ineinander verschränkten Händen, sodass sie fast selber nicht mehr zu wissen scheinen, welche Hand zu wem gehört. Genial auch eine seiltanzende Radfahrer:in aus Klebebändern, die sie scheinbar live auf der Bühne basteln.

Viele spannende Szenen liefert das Duo auch noch rund ums Schlafengehen, wo ihre Sitzbank zum Paravent wird, hinter dem sie ums Einschlafen kämpfen, mögliche Albträume ausleben… Und wie und ob sie irgendwann voneinander loskommen – nein, das Ende sei sicher nicht verraten, vielleicht kommt das Duo, das übrigens tatsächlich via Handy Ton und Licht von der Bühne aus steuert, einmal in deine / Ihre Stadt 😉

Übrigens nennen sie auf ihrer Homepage als Motto für dieses Stück: „Freundschaft ist eine einzige Seele, die in zwei Körpern wohnt; ein Herz, das in zwei Seelen lebt.“ (Der Spruch wird dem antiken griechischen Philosophen der Aristoteles zugeschrieben.)

Compliance-Hinweis: KiJuKU wurde von Luaga & Losna zur Berichterstattung nach Feldkirch (Vorarlberg) eingeladen.

Schräg, skurril, überraschend, jedenfalls immer auch sehr geistreich sind die Figurentheaterstücke von Christoph Bochdansky. In seinem jüngsten Bühnenwerk macht er Geister selbst zum Thema und zu seinen Hauptfiguren. Mit „Die Geister, die wir rufen – rufen zurück“ gastiert er derzeit – bis 23. Juni 2024 – im Schubert Theater, dem Figurentheater für Erwachsene in Wien-Alsergrund (9. Bezirk – Details siehe Info-Box).

Mal erschafft er ein riesiges teuflisches Wesen aus Stoff, pardon einen Abteilungsleiter für Verdammnisse, dann borgt er seinen Kopf einem engelsartigen Figurenkörper, lässt seine Hände einen Streit zweier Geisterfrösche ausführen. Und neben bizarren Puppen und Figuren spielt Bochdansky vor allem mit Worten und Gedanken rund um den Grat zwischen Dies- und Jenseits, zwischen Realem, Sinnlichen und (scheinbar) Übersinnlichen.

Eines davon sei durchaus verraten – ist es doch auch im Trailer-Video – verlinkt in der Info-Box – zu sehen und hören: Fragt ein schräger Zwerg den anderen: „Wissen Sie denn, wie ein Pfarrer stirbt?“ – „Nein.“ – „Er muss dran glauben, hähähähä…“

Vielleicht kommen Sie ja drauf, wie eine Kuh stirbt… – wenn nicht – die Auflösung gibt’s in der Vorstellung 😉

Mit einer Audienz bei Maria Theresia, nicht gekrönt, dennoch prägende Kaiserin des Hauses Habsburg über weite Lande Mitteleuropas, beginnt der neue „Spaziergang für die Figur“ im Saal des Schubert Theaters (Wien-Alsergrund). Figuren und Spiel – wie auch spätere Stationen der rund 1 ¼ Stunden – sind einigermaßen aus den bisherigen sarkastisch-witzigen ersten beiden Stücken der „Habsburger“-Trilogie dieses Figurentheaters für Erwachsene bekannt – auf die Stücke wird immer wieder auch hingewiesen 😉

„Andere mögen Kriege führen, du glückliches Österreich heirate!“ Dieser Spruch (lateinisch: „Bella garant alii, tu felix Austria nube“) wird dem adeligen, monarchischen Haus Habsburg zugeschrieben – die Strategie, wie es das eigene Reich groß und größer machte. Auch wenn es doch nicht ganz von Kriegen abgesehen hat! „Habsburger-narrisch: Tu felix Austria, spaziere!“ nennt das Theater seinen mittlerweile vierten Spaziergang (Regie: Simon Meusburger).

Bei den Stationen im Arne-Karlsson-Park (Ecke Währinger Straße/Spitalgasse), auf dem Weg zur Sensengasse und auf dem Gelände des alten AKH lassen Soffi Povo, Markus-Peter Gössler und Manuela Linshalm unter anderem den (Selbst-)Mörder Kronprinz Rudolf und seine jugendliche Geliebte, Gräfin Mary Vetsera oder Kaiser Maximilian kurzfristig als meisterhafte Puppen Puppenbau: Soffi Povo, Lisa Zingerle – von ihr stammt auch das Konzept) und natürlich entsprechend gekonntem Spiel mit ihnen „auferstehen“. Auch wenn’s natürlich bei Rudolf und Mary erst recht um die Stunde des Todes mit der „Tragödie von Mayerling“ – hier unter Nadelbäumen in einer Ecke zwischen Park und Durchgang zur Sensengasse geht. Welch eine Fügung der Inszenierung, dass die Gasse mit einem solchen Namen in unmittelbarer Nähe liegt; steht doch „Sensenmann“ oft für den personifizierten Tod!

Schräg und passend zum Ort des sogenannten Narrenturms (einst erste psychiatrische Anstalt Kontinentaleuropas – ab 1784; heute pathologisch-anatomisches Museum) der Auftritt von Kaiser Franz-Joseph (der mit dem charakteristischen Backenbart) und seiner Frau Elisabeth, bekannter als Sisi. Sie in Form eines Krokodil-, er in „Person“ eines Hirsch-Totenkopfes. Und ihre (Nicht-)Kommunikation zum Tod des Sohnes Rudolf – samt kaum enden wollenden Wortspiel um regieren, reagieren, respektieren, reformieren, rebellieren, reklamieren… Nur noch übertroffen vom Gitarrenspiel und Gesang Markus-Peter Gösslers mit einer Anti-Habsburger-Hymne als Version zu Rainhard Fendrichs „I am from Austria“.

Zwischen Spukschloss und Geisterbahn – so präsentiert sich das Grusel auslösen wollende Ambiente (Ausstattung und Kostüme: Lisa Zingerle, die gemeinsam mit Angelo Konzett auch die Bühne baute) beim zweiten Teil der Habsburg Trilogie des Wiener Schubert Theaters. Das jüngste meister:innenhafte Puppenspiel für Erwachsene erzählt die tragische Geschichte, die sich vor 135 Jahren im kaiserlichen Jagschloss Mayerling im Wienerwald (Gemeinde Alland, Bezirk Baden) abspielte.

„Sie dürfen die Braut jetzt k…“, sagt Manuela Linshalm schauspielend ihrem kongenialen Puppenspielduo Markus-Peter Gössler (Kronprinz Rudolf) und Soffi Povo (Gräfin Mary Vetsera). Aus der Schatulle in den Händen der Vermählerin zieht ersterer jedoch ein Pistole, erschießt die Braut und gleich anschließend sich. Die Tragödie von Mayerling (1889).

Und weil’s so skurril ist, glich noch einmal und noch einmal und … Die Zeremonie wird mehrmals hintereinander gespielt, immer hektischer und mit immer weniger Worten bis sie fast slapstickartig mit dem Tod der beiden Protagonist:innen endet.

Nein, keine Angst, das geht nicht die ganze Zeit so. Auch nicht, bis das Publikum es vielleicht schon satt haben könnte. Der richtige Moment, um auf die möglichen Szenen vor Mord und Selbstmord umzuschwenken wird gefunden.

Die Tat selbst versuchte – in echt – das Kaiserhaus irgendwie zu vertuschen und andere Versionen zu verbreiten – die Gräfin Vetsera habe sich selber erschossen, erst hernach ihr Geliebter, der Kronprinz. Fast abenteuerlich in den folgenden Jahrzehnten wie oft und unter welchen Umständen ihre Leiche immer wieder umgebettet wurde und auf verschiedensten Friedhöfen landete.

Mit so manchen Anleihen bei der Wirklichkeit – bis zu Rudolfs Chauffeur, dem Fiakerfahrer Bratfisch und den vielen Grab-Umbettungen der Gräfin – gelingt es dem Trio Soffi Povo (von der auch die Puppen stammen), Markus-Peter Gössler (auch Komposition und musikalische Leitung) und Manuela Linshalm die Tragödie immer wieder zu einer Farce mit viel Raum und Zeit für herzhafte Lacher zu machen (Regie: Simon Meusburger; Text: Stephan Lack). Nicht nur mit dem Wiederholungs-Gag zu Beginn.

Wasser schillert zu Beginn spiegelnd im Bühnenhintergrund. Die Projektion lässt zugleich Bilder von Öl auf Wasser im Kopf entstehen. Dieser Visual-Effekt ist vielleicht nicht zufällig. Dreht sich doch das aktuelle Stück im Figurentheater Lilarum (Wien) – in Zusammenarbeit mit Studierenden der Uni für Angewandte Kunst – um Verschmutzung der Meere sowie den Kampf dagegen. „Finn Flosse räumt das Meer auf“ baut auf dem gleichnamigen Bilderbuch von Eva Plaputta auf – Buchbesprechung unten am Ende des Beitrages verlinkt.

Zunächst kürzest die Story: Finn Flosse ist das Kind der tollkühnen Meerjungfrau Ora und eines Menschen, den sie gerettet hatte. Er, also Finn, der anstatt zwei Beinen zwei Flossen hat, kommt drauf, weshalb ihm beim Verzehr von Schlammgurken schlecht geworden ist und auch viele Fische Bauchweh haben. Es ist das Plastik, das sie mit der Nahrung verschlucken. Das Meer ist ziemlich voll von Abfällen der Zweibeiner. Sie knüpfen ein dichtes Netz aus Algen und bringen den Mist zurück an den Strand der Menschen.

Nun schwebt also dieser Finn zwischen Korallen und Felsen in der Unterwasserwelt, lässt sich beispielsweise auf einer überdimensionalen Seegurke nieder, um die über ihm schwebenden Schlammgurken fast wie märchenhafte gebratene Tauben in den Mund fliegen. Darunter eben offenbar auch ein Stück Plastik. Von diesem befreit ihn eine zauberhafte Qualle mit einer Art knappen, comic-haften Kunstsprache.

Fantasievoll Finns Traum-Szene in der sich von einem großen Plastik-Monster verschluckt sieht. Vorne liegt die Figur am Bühnenrand, im Hintergrund schwebt sie durch den Schlund des Monsters – als Schattenbild, drum herum animierte Mikroplastikteile.

Monströs, aber von seinem Blick her schon freundschaftlich lugt der Kopf von Wal Theo, dem größten Helfer Finns, vom Bühnenrand ins Gesehehen. Witziger Effekt, wenn der Wal zu schwimmen beginnt, bewegen sich Scheibenwischer über seine Augen – was allerdings wiederum an einen Autobus erinnert.

Wenn Finn mit dem Wal durchs Meer schwimmt und sich weiter nach hinten in der Bühne begibt, sind beide kleiner, der Wal ganz sichtbar. Weshalb er dann allerdings eher wie ein zusammengekauerter wuchtiger Mensch aussieht – mit angewinkelten Beinen anstelle der Schwanzflosse? Aber das ist auch schon der einzige Kritikpunkt.

Dem Stück gelingt es neben der Erzählung der Geschichte vor allem immer wieder magische Bilder über die Figuren im Zusammenspiel mit Animationen und vor allem den Lichtstimmungen zu erzeugen, die zu Ausrufen des Staunens bei den vielen Kindern im Saal führen. Glich nach der kurzen Umbaupause – hinter geschlossenem Vorhang – wird’s in der dunklen Tiefsee bei den Anglerfischen sogar ein wenig gruselig.

Studierende der Uni für Angewandte Kunst wollten aus diesem Bilderbuch ein Figurentheaterstück – mit Videoanimationen – machen und haben dies gemeinsam mit dem Lilarum entwickelt. Von den Profis lernten sie das Handwerkszeug und manche der Figuren wurden aus Zeitmangel des Uni-Projekts dann doch von den Theaterleuten produziert.

Das Figurentheater Lilarum ist übrigens Teil eines EU geförderten Erasmus-Projekts mit Künstler:innen und Universitäten mehrerer europäischer Länder: „IPMAU (Interdisciplinary Puppetry Modules for Art Univiersities) mit Interplay Hungary /Hungarian University of Fine Arts Budapest, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Kroatien) sowie der Akademie der bildenden Künste Wien.

In der ersten Projektphase entstehen drei Lehrveranstaltungen für Studierende aus bildnerischen und angewandten Richtungen – geleitet von Uni-Lehrenden und Figurentheaterschaffenden. Die dabei entstehenden Lehrveranstaltungen können von Kunstuniversitäten weltweit in bestehende Lehrpläne eingebaut werden.

Die Projektinhalte werden ebenso wie die beteiligten Studierenden und ihre Arbeiten in öffentlichen, internationalen Präsentationen sowie medial präsentiert. Eine Tagung in Wien, in der die Ergebnisse und Zukunftsperspektiven von IPMAU präsentiert werden, bildet den Abschluss – geplant im ersten Quartal 2026.

Seit 2019 lädt das Wiener Figurentheater Lilarum immer wieder Gruppen aus mittel- und osteuropäischen Ländern (CEE Central and East-Europe) zu Gastspielen in der jeweiligen dominierenden Landessprache ein. In erster Linie spricht dieses Kindertheater in Wien-Landstraße (3. Bezirk) damit zwei- bzw. mehrsprachigen Familien mit Herkünften oder Verwandten in diesen Ländern an. Die Kinder können so auch – sonst eher selten – Theater in ihrer jeweiligen Erst- oder Familiensprache erleben.

Drei längliche Tische stehen auf dem Podest vor der Bühne im Wiener Figurentheater Lilarum – jeweils mit weißen Tüchern bedeckt. Als so ziemlich alle auf ihren Plätzen sitzen, wuchtet eine Hand von hinter den Tischen einen grünen Baum auf den mittleren Tisch, dazu einen alten Wecker, noch einen Baum und noch einen… Dann erscheint unter dem mittleren Tisch ein Gesicht, irgendwie erinnert seine Schminke an die eines Clowns. So, offenbar auf dem Boden unter dem Tisch liegend, beginnt er sich mit den Kindern zu unterhalten. Was sie da machen, worauf sie etwa warten… – auf Serbisch.

Das nach dem serbischen Journalisten und (Kinderbuch-)Autor Duško Radović (1922 – 1984) benannte „Malo pozorište“ (kleines Theater) aus Beograd (Hauptstadt Serbiens) gastierte in Wien-Landstraße und spielte ein Stück nach dem weniger bekannten Märchen „Der Schweinehirt“ von Hans Christian Andersen: „Bajka o tihom princu i tužnoj princezi“ (Ein Märchen über einen stillen Prinzen und eine traurige Prinzessin).

Mladen Vuković schlüpfte hin und wieder in die Rolle des „stillen“ Prinzen eines kleinen Königreiches am Rande – des einen Tisches. Vor allem aber verlieh er dessen Figur ebenso wie den weiteren Figuren in dem Stück seine Stimme – und seine Hände, um sie zu bewegen. Hin und wieder fällt eine Figur um, oder irgendwo runter – obwohl sicher nicht jedes einzelne „Missgeschick“ genau geplant ist, gehört es dennoch – wie KiJuKu nachher anvertraut wurde, dazu. Es passt zum Charakter des Harlekins und macht einen Teil des Charmes dieses Spiels aus und sorgt immer wieder für Lacher. Da der Harlekin die Szenerie rund um den „armen Prinzen“ und die superreiche Prinzessin bald nach Beginn in die Atmosphäre einer Art Zirkusmanege verwandelt, holt er sogar wilde Tiere – als Spielfiguren, die sich auf dem Plattenteller eines alten tragbaren drehen…

Sehnsüchtig schaut der Prinz in Richtung einer mächtigen Schloss-Anlage – aus Karton-Häusern und -Türmen am Ende des dritten Tisches. Dort wohnen der mächtige Kaiser, seine Tochter, Hofdamen und, und, und… Der Prinz ist im Vergleich dazu arm, aber reich an Kreativität und Zuwendung. So pflegt er einen Rosenstrauch, der nur alle fünf Jahre blüht. Und auch da trägt sie nur eine Rose, die jedoch so intensiv und betörend riecht, dass es nicht nur eine Freude ist, sondern sie auch Sorgen vertreiben kann. Diese sowie eine Nachtigall, die alle Melodien der Welt singen konnte, ließ er ins Kaiserschloss liefern, um sich um die Prinzessin zu bewerben.

Doch diese verabscheute Rose und Vogel – weil „zu natürlich“.

Da verfiel der Prinz auf die Idee, sein Gesicht eher schmutzig zu bemalen und sich als Gehilfe beim Kaiser zu bewerben – er wurde Schweinehirt. Und hatten dabei noch genügend Zeit, um einen Zaubertopf zu bauen und später eine magische Ratsche. Als die Prinzessin von ersterem erfuhr, wollte sie den Topf haben, dessen Schellen Melodien spielten, sobald etwas kochte. Außerdem konnte man einen Finger in den Dampf des Topfes halten und dann riechen, wer und wo in der ganzen Stadt was gekocht hatte.

Zehn Küsse verlangte der „Schweinhirt“ dafür. Was sie erst nicht „zahlen“ wollte, dann aber siegte doch ihre Besitzgier, die Hofdamen müssten sich halt schützend davor hinstellen, damit niemand sie sieht…

Für die später produzierte Ratsche (im Original) – hier ein kleines Ringelspiel als Spieluhr – verlangte der Erfinder 100 Küsse – selbe Prozedur, doch die dauerte offenbar so lange, dass der Kaiser dies entdeckte, Hirten und Tochter verstieß – der Schau- und Puppenspieler zieht die drei Tische auseinander – einer für den Kaiser, einer für die Prinzessin und der dritte für den „Schweinehirten“, sprich Prinzen. Dazwischen unüberwindbare Gräben…

Nun bedauerte die Prinzessin, nicht den Prinzen mit Nachtigall und Rose genommen zu haben. Der Schweinhirt ergab sich zu erkennen. Sie verbeugte sich vor ihm, wollte zu ihm in sein für ihre Verhältnisse ärmliches Schloss, er aber „machte ihr die Tür vor der Nase zu. Da konnte sie draußen stehen und singen: Ach, Du lieber Augustin, Alles ist hin, hin, hin!“ – wie es in Andersens Märchen heißt.

Das hier dann doch ein wenig anders gespielt wird (Regie, Adaption, Musikauswahl und Choreografie: Aleksandar Nikolić; Kostüm-, Bühnen- und Puppendesign: Tanja Žiropadja). Wie sollten oder könnten die beiden doch noch zusammenkommen, fragt der Spiele das Publikum – und munter rufen die Kinder die unterschiedlichsten Varianten in Richtung Bühne. Da besteigt der Prinz den Korb eines fahrenden Ballons und schwebt dorthin, wo die Prinzessin tief gefallen ist…

Und setzt der Geschichte ein so vom Märchendichter nie gewolltes herkömmliches „Happy End“ auf.

„Malo pozorište Duško Radović“ gibt es seit knapp mehr als 70 Jahren. Fast 20 Jahre war es ein wanderndes Puppentheater, Anfang Juni (6.) 1968 konnte es ein eigens errichtetes Kindertheaterhaus im Zentrum der Hauptstadt – damals noch Jugoslawiens – beziehen. Gespielt wird schon lange sowohl für Kinder als auch für Jugendliche und Erwachsene, in erster Linie aber doch für ein junges und jüngstes Publikum, weshalb es sich auch den Namen Malo pozorište (Kleines Theater) gab.

Seit 2019 lädt das Wiener Figurentheater Lilarum immer wieder Gruppen aus mittel- und osteuropäischen Ländern (CEE Central and East-Europe) zu Gastspielen in der jeweiligen dominierenden Landessprache ein. In erster Linie spricht dieses Kindertheater in Wien-Landstraße (3. Bezirk) damit zwei- bzw. mehrsprachigen Familien mit Herkünften oder Verwandten in diesen Ländern an. Die Kinder können so auch – sonst eher selten – Theater in ihrer jeweiligen Erst- oder Familiensprache erleben.

Die jüngste Aufführung war die erste, wo im Anschluss Pädagog:innen mit den Kindern zweisprachig – in dem Fall Serbisch und Deutsch – einerseits das Stück, andererseits anhand von Zeichnungen Wörter besprochen haben.

Gleich am Sonntag, 7. April 2024 geht’s weiter – dieses Mal mit einem Gastspiel aus Bratislava (Slowakei) mit einem Märchenmix aus Aschenputtel, Hässlichem Entlein und weiteren Elementen – ein Puppenspiel über den Blick auf sich selbst und andere, Selbstachtung, Stolz und schiefe Spiegel wie es in der Ankündigung heißt – Details in der Info-Box ganz am Ende des Beitrages.

Ein kleiner Drache fällt vom Mond, landet in einer Burg, droht von einem bösen Ritter verfolgt zu werden, wird von der Prinzessin, die diesen Ritter heiraten soll, aber nicht will – und von der Köchin – gerettet und landet am Ende wieder – mit der Prinzessin auf dem Mond. Das ist die Kürzest-Inhaltsangabe von „Der kleine Monddrache“, das derzeit – wieder – im Figurentheater Lilarum gezeigt wird. (Erstmals gespielt wurde es im April 1996 damals noch nicht im jetzigen Theater im 3. Bezirk, sondern in einem Kellerlokal im 14. Bezirk.)

Anlass für die Wiederaufnahme nach 28 Jahren: Am 19. Jänner 2024 wäre die (Kinder- und Jugendbuch-)Autorin Friedl Hofbauer 100 Jahre geworden. Leider ist sie schon vor zehn Jahren, bald nach ihrem 90. Geburtstag gestorben. Als eine Pionierin vor allem der Kinder-Lyrik in Österreich hat sie u.a. Texte für das Figurentheater Lilarum verfasst, mit dessen Gründerin und jahrzehntelangen Leiterin Traude Kossatz sie auch eng zusammengearbeitet hat.

Bei der Wiederaufnahme-Premiere (13. Jänner 2024) war noch nicht alles so ganz eingespielt, aber eine Schwäche bleibt, wenn davon abgesehen wird. Das süße Monddracherl schaukelt gar nicht auf der Mondsichel wie es im Ankündigungstext heißt, die Sichel schaukelt allein – und auf einmal ist der kleine, verschreckte grüne Drache schon in der Burg – durch ein Loch in der Seitenwand (?!) Erst durch sein heftiges Heimweh nach dem – nun (Voll-)Mond – wird erst klar, dass er von da oben kommt. Da wehrt er sich erst sogar gegen die Versuche der Prinzessin und der Köchin, ihn in der Küche zu verstecken. Nein, er will nur zurück!

Was sich natürlich als ziemlich schwierig herausstellt. Dann ist da noch die Bedrohung durch den Ritter Drachenrot, der macht alle Drachen tot… Und er will die Prinzessin als Beute heiraten. Somit ist auch sie in Gefahr. Sie will den ständigen Schwert-Träger gar nicht, sondern lieber einen – ihr unbekannten – Prinzen auf weißem Pferd.

Natürlich braucht ein Figurentheaterstück für Kinder (ab 4 Jahren) ein Happy End. Wie es dazu kommt, sei nicht verraten; nicht einmal, wie Pilze helfen, die sich gegen ihr Abschlachten durch den besagten Ritter zur Wehr setzen…

Dass am Ende der Monddrache, dann aber erst recht auf einer Wolke und gar nicht am Mond schwebt, darf, nein muss schon ein wenig kritisch angemerkt werden.

Die Stimmen bei den Stücken werden immer im vorhinein – in dem Fall also vor fast drei Jahrzehnten – aufgenommen, können also auch nachträglich nicht mehr geändert werden. Wie cool wäre es doch, wenn die Prinzessin ihrem Vater, der sie zur Heirat mit dem Ritter verdonnern will, „weil Gefahr für die Burg besteht nachdem sie schon ein große Loch ind er Mauer hat“, neu einfach frech antworten könnte: „Dann bräucht’s aber eher einen Maurer als einen Ritter!“

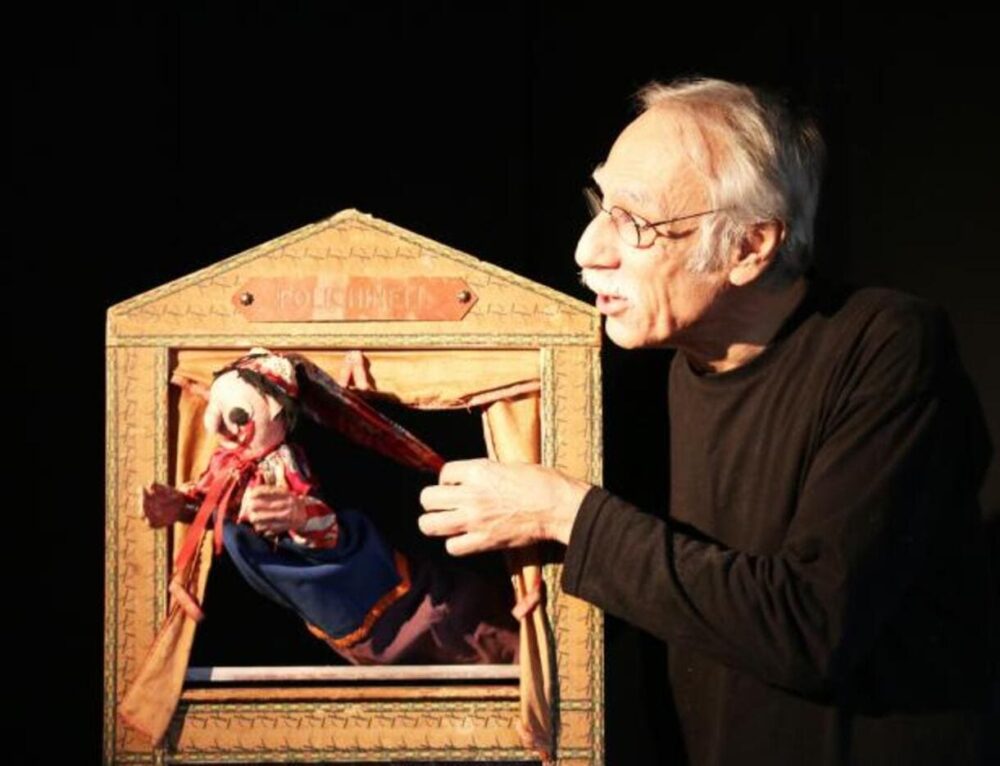

„Wenn aus einem alten Nähkasten mit aufklappbaren Fächern das Segelschiff von Christopher Columbus wird, wenn die kleine Figur mit dem uralten Teddy-Bären verstecken spielt oder Letzterer zum einzigen Freund des einsamen Buben wird – dann finden auch Kinder unmittelbare Anknüpfungspunkte in der fantasievoll umgesetzten Lebensgeschichte des Puppenspielers Heini Brossmann.“ Das schrieb ich 2018 damals noch für den Kinder-KURIER. Heini Brossmann – das ist (auch) Figurentheater „Trittbrettl“. Die eingangs zitierten Sätze beziehen sich auf die Besprechung des Stücks „Sonnenschein und Regen“ und das wiederum ist eine Zeitreise in die Kindheit des Künstlers und vor allem zum Ausgangspunkt, wie er dazu kam, Puppenspieler zu werden.

Brossmann und Trittbrettl feiern heuer runde Jubiläen: Er selbst wird im Sommer 70, das Theater eigentlich schon 42 Jahre (1982 gegründet), „aber zwei Jahre Pandemie mit praktisch keinen Auftritten zählen ja nicht. Und dann kommt noch ein drittes Jubiläum hinzu. „Schon als Jugendlicher hab ich mit einer selber zusammengebauten einfachen Bühne und eigenen Figuren gespielt, sozusagen linkes Kasperltheater beim Volksstimmefest im Prater“, erzählt Heini Brossmann zwischen Pressbaum und Tullnerbach Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… „So hab ich zehn Jahre mehr Berufserfahrung, also feier ich auch noch 50 Jahre Puppenspiel-Praxis.“

Wobei Heini Brossmann einige Jahre seine Leidenschaft nicht hauptberuflich ausübte. Nach der Chemie-HTL in der Wiener Rosensteingasse, spezialisierte er sich auf Umwelt-Forschung, heuerte beim Limnologischen Institut in Wien an und begann mit Nährstoff-Analyse vor allem des Neusiedler Sees. Erkenntnis: Der Ortho Phosphor-Gehalt hat sich in den zehn Jahren seiner Mess-Serien verzehnfacht, Nitrat-Verseuchung im Grundwasser… Die Erkenntnisse zeitigten auch Abhilfe-Folgen wie Ring-Leitungen und Klärschlamm-Reinigung. Allerdings wurde der Umweltchemiker zwei Monate vor seinem zehnjährigen Dienstjubiläum gekündigt.

Das – mit Fakten aus der Wissenschaft untermauerte – Engagement in Umweltfragen blieb – und fand auch Eingang in eines der vielen Stücke Brossmanns für sein Theater „Trittbrettl“. In „Fervahren“ klagen Affen stellvertretend für die gesamte (belebte) Umwelt die Menschheit für deren zerstörendes Verhalten an. Dabei setzte der Puppenspieler auch Masken und Schauspiel ein; Treppenwitz: Das Publikum muss die Rolle von Geschworenen im Gerichtsprozess Affen vs. Menschen einnehmen! Und das schon vor gut 20 Jahren.

Nach den ersten Jahren mit der eigenen zusammengezimmerten Bühne, spielte er beim „Praterkasperl“, arbeitete intensiv bei Arminio Rothsteins „Clown Habakuk“ sowie mit verschiedenen anderen Bühnen insgesamt zehn Jahre für ORF-Sendungen mit, gründete das Figurentheater Lilarum mit, das er auch drei Jahre begleitete. Brossmann entwickelte gemeinsam mit Klaus Haberl als „Heini & Klaus“ auf Einladung der Wiener Festwochen das Stück „Es führt kein Weg vorbei am Eigenen“ im Rahmen der Reihe „offener Karlsplatz 1982“, ein Stück Straßentheater mit Puppen. Richard Weihs gesellte sich – mit Live-Musik – zum Duo. Schließlich kommt’s zur Gründung von „Trittbrettl“ – in unterschiedlichsten personellen Konstellationen, aber immer mit dem Fixpunkt Heini Brossmann – samt Berührungspunkten mit anderen Figurentheatern Österreichs – ob in Wien, Linz oder Vorarlberg.

Die Bandbreite der gespielten Stücke reicht von Dramatisierungen von Bilderbüchern „Von der Prinzessin, die sich um alles in der Welt den Mond wünschte“ (nach James Thurbers „Ein Mond für Leonore“) oder „Florians wundersame Reise über die Tapete“ (nach dem gleichnamigen Bilderbuch von F. K. Ginzkey) über Klassiker wie „Don Quijote“ oder „Die drei Rätsel“ nach einer japanischen Legende, „Der zur Sonne ging oder Narbengesicht“ nach einer Geschichte Indigener in Amerika (landläufig indianisch genannt) bis zu eigens ausgedachten wie „Das Kroko dickes Dil“ (nach seiner Idee hatte Heinz R. Unger das Stück geschrieben) oder „Kasper aus der Kiste“.

Neben Stücken für Kinder entwickelte der Künstler auch ein paar für Erwachsen, u.a. „Adam – Eine Reise durch ein männliches Unterbewusstsein“ oder „Kappl und Knapp – zur freien Marktwirtschaft“; Letzteres ausnahmsweise ohne Figuren.

Die Figuren für die Stücke von Theater Trittbrettl baut – seit 1994 – Peter Cigan von der Hochschule für Puppenspiel in der slowakischen Hauptstadt Bratislava.

… und die darin verarbeiteten Gründe für die Anfänge als Puppenspieler. Auch wenn sein Vater es lieber gesehen hätte, dass er mit Bällen statt mit Puppen spielt, räumt er dem Vater eine – indirekt – wichtige Rolle für die Wahl des Jugendlichen ein. Die Großmutter hatte dem 8-Jährigen ein Kasperltheater mit drei Handpuppen – Zauberer, Räuber und eben Kasperl – geschenkt. Der Vater, erst Elektriker, dann Filmvorführer und schließlich Kameramann, der erste Dokus in Afrika drehte, hat Heini ein Tonbandgerät samt einer Kiste voller Tonbänder vererbt. Auf einem, das noch funktioniert, fand sich die Aufnahme eines Gedichts des damals sechsjährigen Heini. Das spielt er im genannten Stück auch ab, womit der nicht mehr ganz junge Puppenspieler auf der Bühne seiner eigenen Kinderstimme begegnet.

„Aus einem kleinen Kameraobjektiv und Matador-Bausteinen bastelte Brossmann die Figur seines Vaters. Der Teddy, den er als Kind offenbar als engen Freund hatte, begleitet ihn die meiste Zeit auf der Bühne. Und fast sämtliche Objekte, die er bespielt oder mit denen er spielt stammen ebenfalls aus seiner Kindheit. Mit vielen davon baute er sich seine Fantasie- und Theaterwelten, auch wenn er immer wieder dann „aufhören musste, wenn’s am Schönsten ist“ wie er mehrfach im Stück sagt, weil er gerufen wird, aufräumen muss usw.“ (aus dem schon eingangs zitierten Bericht im KiKu).

Abschließend sei noch das Ende des Kinder-KURIER-Artikels über „Sonnenschein und Regen“ zitiert, das auch für so manch andere der „Trittbrettl“-Stücke gilt: „Fantasievolles Plädoyer, zu den eigenen jungen Leidenschaften zu stehen und Unkenrufen zum Trotz den eigenen Weg zu gehen.“

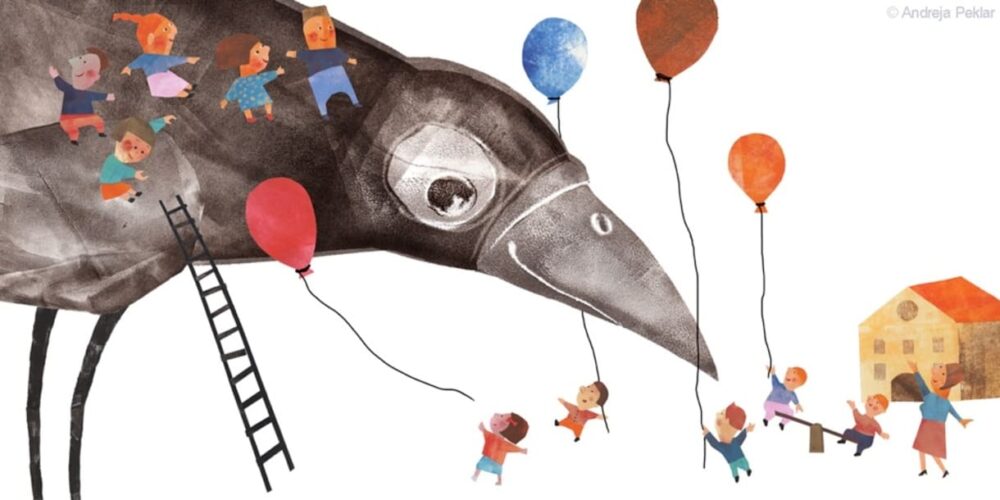

Wer braucht schon Kräne, wenn es einen – noch dazu – riesigen Vogel gibt? Und der noch dazu so hilfsbereit ist. Das ist die Botschaft des Stücks „Ferdo Veliki Ptič“ (Ferdo, der große Vogel), mit dem das Puppentheater Lutkovno Gledališče Maribor (Slowenien) im Dschungel Wien gastierte – nur ein einziges Mal. Das hatte sich offenbar vor allem in der slowenischen Comunity in Wien verbreitet. Und so verstanden auch die allermeisten Kinder den gesprochenen Text. Andere taten sich – ein bisschen – schwer, weil es im Stück doch weit mehr Text gab, als in der Ankündigung.

Obwohl es auch mit weniger bis keinem wohl funktioniert hätte. Tut es das gleichnamige Bilderbuch von Andreja Peklar, das vor acht Jahren auf der renommierten Kinderbuchmesse mit Schwerpunkt Illustration im italienischen Bologna zu den Top-Werken gekürt worden ist.

Ein Schauspielerin schiebt einen Eis-Wagen ins Zentrum der Bühne. Aus diesem holt sie Kulissen, wodurch die zunächst kahlen baumartigen hölzernen Ständer buntes Laub bekommen. Da fühlt sich das kleine rote Vögelchen, das Vesna Vončina an ihrer Hand durch die Gegend flattern lässt, gleich viel wohler. Und hinter diesem nun üppig bewachsenen Baum verwandelt sie sich in einen riesigen Vogel (veliki ptič) namens Ferdo (Kostüm: Andreja Peklar, Mjca Bernjak; Nina Šabeder). Jagt Ferdo zunächst angesichts seiner Größe der einen oder dem anderen ein wenig Angst ein, so entpuppt sich der Vogel sich als DER Helfer schlechthin. Will die Rauchfangkehrerin auf einen der Kräne (die drei – wieder entlaubten – nun umgedrehten kahlen Baumstämme), um zum hohen Kamin zu kommen, den die Spielerin aufgebaut hat, so steigt sie auf den Rücken des Vogels – und schwupp ist sie oben. Die Leiter ist eindeutig zu kurz 😉

Dieser veliki ptič (großer Vogel) verschafft auch den Kindern des Dorfes, die Vesna Vončina aus Laden und Klappen des Eis-Wagens hervorholt (Puppen: Darka Erdelji, Aleksander Andželović, Bühne: Lucijan Jošt, Nina Šabeder) so manche Höhenflüge – ob auf ihm selbst oder einer Schaukel, die sie herbei„zaubert“. Spielvergnügen erleben die Kinderfiguren, die sich sehr stark an den Bilderbuchillustrationen orientieren, vor allem auf einer Wiese sowie rund um einen Teich. Beide tauchen jeweils durch Umklappen riesiger Bilderbuchseiten auf dem Eiswagen auf (Regie: Katja Povše).

Da kann der alte Mann noch so viel über den Riesenvogel fluchen, den Kindern macht es gar nix aus, dass der halt anders ist als Vögelchen sonst üblicherweise…

Vorhersagen sind immer ungewiss, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. So oder ähnlich lautet ein häufiges Zitat. Und da traut sich das Wiener Schubert Theater „DAS Figurentheater für Erwachsene in Wien“ den aktuellen – mittlerweile dritten – Spaziergang für die Figur „Der Zeit voraus“ nennen. Mit einem Augenzwinkern – ohne das (falsche) Zitat, dass in Wien alles später stattfindet und daher im Falle eines Weltuntergangs dies der beste Zufluchtsort wäre, direkt zu nennen.

Aber es gibt diese Typ:innen, die ihrer Zeit voraus sind. Zu ihrer Zeit vielleicht als Spinner:innen abgetan, waren sie es. Und solcher nehmen sich die Künstler:innen in dem Fall an. Manche von ihnen sind heute einigermaßen bekannt, andere noch immer zu wenig. Oder nicht immer für ihre schlauen Erkenntnisse.

Das gilt vor allem für Hedy Lamarr, die noch (fast) immer mit dem Sager über ihr Aussehen vorgestellt wird – und nicht für ihre technische Erfindung, u.a. der Funkfernsteuerung. Sie als Puppe, gebaut von Kai-Anne Schuhmacher und geführt von Soffi Povo beginnt das Stationentheater in den Publikusmreihen sitzend nicht zuletzt mit dem Wort- und Gedankenspiel, dass sie sich oft vorkam als würde sie wie eine Puppe behandelt 😉 Ihr ist übrigens in diesem Theater immer wieder ein ganzes abendfüllendes Programm gewidmet.

Schauspieler Markus-Peter Gössler, der den Guide bei diesem nicht ganz 1 ½-stündigen Spaziergang (Text & Regie: Simon Meusburger und Lisa Zingerle von der auch das Konzept stammt und die das Projekt leitet) gibt, führt danach aus dem Hof des Theaters hinüber in den Arne-Karlsson-Park wo Angelo Konzett mit der Oberkörperpuppe von Nikola Tesla auf einem Hügelchen wartet. Der vielfache Erfinder vor allem im Bereich der Elektrotechnik (fast 300 Patente), der acht Sprachen beherrschte, galt lange Zeit auch als verschroben und dürfte tatsächlich auch bedenkenswerte Ansichten in Bezug auf „Züchtung“ nur schlauer Menschen gehabt haben.

Fun Fact: Die MA48, die auf ihren Mistkübeln so manch witzige Sprüche klebt, hat jenen beim Park-Eingang gegenüber dem Schuberttheater mit „Schwarzes Loch sucht Restmaterie“ gepickt 😉

Der Weg führt zurück in die Höfe des Hauses in dem das Theater liegt. In der letzten Ecke dreht sich der Kopf von „Nexus 3“, einer der Figuren aus dem Stück „Bladerunner – Das Märchen Mensch“ nach dem Roman des Science-Fiction-Autors Philip K. Dick, der darin auch anspricht, dass die Menschen ihren, also unseren, Planeten mehr oder minder unbewohnbar machen.

Im Hof davor müssen – selten in einem Theater – alle möglichst ihre SmartPhones zücken, einen QR-Code scannen und einen VR-Viewer (App zum Betrachten Virtueller Realitys), um den digitalen Kopf von Aaron Swartz zu sehen, in diesen hineinzuschlüpfen. Über ihn gibt es seit ein paar Manaten einiges im digitalen Puppenmuseum des Theaters wo in „Insight:Aaron Swartz” dem vor zehn Jahren viel zu früh verstorbene (1986 – 2013) US-amerikanischen Programmierer sozusagen ein virtuelles Denkmal gesetzt wird. Der „Hacktivist“ setzt sich aktiv und in einem Manifest dafür ein, das Internet als eine demokratische Plattform zu sehen und nicht als „Goldgrube“ für Geschäftemacher. Er war auch federführend mitbeteiligt an der Entwicklung von Creative Commons, nicht profitorientierter Gemeinschafts-Urheberrechte.

„Und jetzt auf ins Kaffeehaus“ lädt der Guide die Theater-Spaziergänger:innen ein – die letzte Station auf einem Absatz der nahegelegenen berühmten Strudlhofstiege zu erleben: Erzählungen der langjährigen Chefin der berühmten Konditorei Demel (K.u.K Hofzuckerbäckerei), namens Anna Demel und die Kellnerinnen als (Fast-)Orden der Demelinerinnen.