Der Spielort „Dunkelkammer“ im Wiener Volkstheater wird bei „Pseudorama“ seinem Namen mehr als gerecht. Gab es schon im Vorjahr die Produktion „Die Scham“ der Literatur-Nobelpreisträgerin Anni Ernaux in einer – schon lange vor ihrer Auszeichnung geplanten – spannenden Inszenierung die gleichzeitige Entwicklung von Fotos eines jungen Mädchens und somit eine wahre Dunkelkammer, so bleibt’s im aktuellen, genannten Stück voll zappenduster.

Die Wahrnehmung ist / wird fast durchwegs – mit Ausnahme kurzer Szenen zu Beginn und am Ende – vor allem auf das Hören konzentriert. Noch bei – wenig – Licht startet’s mit Meeresrauschen und Möwengekreisch. Ein leicht bekleideter alter Mann – Wiener Urlauber an der Nordsee – sinniert über das Dasein und seine Kindheit am Strand.

Und dann Einstieg ins Thema des rund 1¼-stündigen Abends – Nachrichtenmeldung aus dem alt wirkenden Radio: Erster Corona-Toter in Österreich. Zwang zur Abreise.

Die Reise folgt in der einsetzenden praktisch völligen Dunkelheit. Die Phase der symbolischen Finsternis, der Pandemie, im Schnelldurchlauf. Zunehmende Skepsis des Protagonisten, (nicht nur) sein Reinkippen in Wissenschaftsskepsis, Zitieren „alternativer“ Medien, Thesen und Postings aus Telegram-Gruppen, Um- oder „nur“ andere Deutung mehr oder minder bekannter Fakten. Und doch so gespielt, dass ein (Re-)Agieren schrittweise nachvollziehbar wird – bis hin zum Aktivisten bei Demos.

Aber auch seine irgendwann einsetzende Skepsis an dieser neuen „Gegen“-Erzählung… – bis die Performance, entwickelt vom Kollektiv „Darum“ (Victoria Halper & Kai Krösche) – in Kooperation mit der Rechercheplattform Dossier – am Ende wieder ins Helle switcht.

Text – und wie Stefan Suske und Paula Nocker (Dramaturgie: Matthias Seier, Raum Apollonie T. Bitzan, Lichttechnische Beratung: Ines Wessely) – ihn lebendig werden lassen, ergreift weitgehend gar nicht Partei, lässt aber die unversöhnliche Spaltung der Standpunkte spürbar nach- und miterleben.

Romeo schnarcht lautstark vor sich hin, im Arm einen Kuschelhund, neben der Liege eine Gitarre. Auf der anderen Seite der Bühne büselt Julia in einem schmalen Himmelbett. Über sich ein großes Anarchismus-A im Kreis, neben dem Bett Pizzakarton, Playboy-Heft, eine Ananas und noch viel Zeug.

Ganz schön lange – bis sich die letzten Zuschauer:innen auf ihre Plätze begeben haben und noch ein bisschen länger – müssen Julia Edtmeier (Julia) und Stefan Lasko (Romeo) in diesen Positionen verharren. Bevor sie ihr schauspielerisches Spektakel in einer sehr, sehr, sehr freien Version von Kaja Dymnicki und Alexander Pschill (die auch Regie führten und sie noch für die üppige Bühne sowie die bunten Kostüme zuständig ist) nach dem berühmten Shakespeare’schem Liebesdrama, starten können.

Die Story ist hier so ziemlich anders. Die beiden sind schon deutlich überwuzelt, so um die 40, leben noch immer in ihren elterlichen, hier gar nicht zerstrittenen, Häusern – Hotel Mama, Beate Montague (Alexander Jagsch) und Hotel Papa, Renato Capulet (Doris Hindinger). Die wollen ihre Kinder schon längst aus dem Haus haben. Die beiden aber wollen nicht nur dieses bequeme, versorgte Leben nicht aufgeben, sie mögen auch einander so gar nicht. Hätten sie mehr Energie, würden sie sich vielleicht sogar aktiv hassen.

So weit die Ausgangsgeschichte dieser Volkstheater-produktion, die derzeit bis 26. Mai durch die Bezirke tourt und fast jeden Abend in einer anderen Volkshochschule über die Bühne geht – und gemeinsam mit dem „Bronski und Grünberg“-Theater entwickelt wurde. Beim Besuch in der „PAHO“ (Per-Albin-Hansson-Siedlung in Wien-Favoriten) sorgte dieses nicht ganz zweistündige flotte, abwechslungsreiche, schräge Schauspiel für viele Lacher auch beim durchwegs älteren Stammpublikum des Tour-Theaters.

Von der weiteren Entwicklung der Story sei gar nicht allzu viel verraten, so manch überraschende Wendung wäre doch schade vorweg gespoilert zu werden.

Preisgegeben werden kann sehr wohl, dass sich zu den Genannten noch als fünfte Akteurin auf der Bühne Agnes Hausmann gesellt, die wandlungsfähig sowohl in die Rollen von Romeos Kumpel Mercutio als auch die des kiffenden, dealenden Pater Lorzeno schlüpft und obendrein den diktatorischen, faschistoiden Fürsten gibt. Letzteres gibt Anlass für eine hin und wieder angesprochene zweite Ebene dieser Inszenierung – das Spiel um Demokratie und deren Gefährdung. Ebenso spricht vor allem die widerständige, aufmüpfige, Konventionen brechende Julia Macho-Verhalten an, auch wenn sie feststellt, dass sich das alles im Mittelalter abspielt.

Eine rosa Wand, ein großes Guckloch auf eine graue Hausfassade, zwei Schauspielerinnen auf der Bühne, der jeweiligen, immer wechselnden, stets in einem anderen Wiener Bezirk. Das Volkstheater tourt seit Kurzem – bis Mitte Jänner 2025 – mit einem Stück über Pflege älterer/alter Menschen durch die Bezirke. Für viele im Publikum ein recht nahes Thema

In Christina Ketterings „Schwarze Schwäne“ ((Begriff für sehr selten vorkommende Ereignisse) liegen sich die beiden Töchter ihrer älteren, pflegebedürftigen Mutter in Worten in den Haaren. Bei einem Besuch in der mütterlichen Wohnung stellen sie fest: Acht Wochen nicht gelüftet, genauso lange war die alte Frau nicht aus dem Haus. Vermeidet, wenn sie einmal rausgeht die Zusammenkünfte der Bewohner:innen des Baus in einem Kiosk. So gehe das nicht weiter. Was tun mit der Mutter.

Es gäbe auch feine Pflegeheime, so die Ältere. Auf keinen Fall, so die Jüngere. Beide begutachten ein Heim. Und dann ist auch der Älteren klar: So sicher nicht. Aber was dann? In ihrer eigenen Wohnung könne die Mutter – unbetreut – auch nicht bleiben.

Die Jüngere, Mutter zweier Kinder, baut in der eigenen Wohnung um. Sichtbar gemacht durch einen aufgehängten rosa Vorhang.

Doch die Mutter redet mit der Tochter nicht. Und ist auch sonst offenbar nicht ganz „pflegeleicht“. Zunehmend zeigt sich Merle Wasmuth, die diese jüngere der beiden Frauen spielt, genervt. Zuckt mitunter aus. Hilfe von ihrer Schwester – Elisa Seydel

– kommt null. Nada. Nichts.

Die taucht erst, und das recht häufig auf, als – auf ihr Anraten – Roboter Rosie (Fabia Matuschek) einzieht. Deren Dienste erfreuen die Mutter, sie wird sogar gesprächig… – hören wir aus den Gesprächen der beiden Schwestern. Die Mutter? Die taucht als Figur gar nicht auf. Das ist nicht nur eine Frage der Inszenierung (Regie: Anne Bader, die auch für die Bühne verantwortlich zeichnet), sondern schon des Stücktextes (Christina Kettering).

Eine spannende bewusste Entscheidung, die gleichzeitig ein Grunddilemma transportiert: Wie bei Kindern und Jugendlichen ist es bei Älteren, aber auch bei Menschen mit Behinderung recht häufig so, dass über sie entschieden, geredet und so weiter wird, ohne diese selber zu fragen oder miteinzubeziehen.

Roboter Rosie – knall-pinker Hosenanzug (Kostüme: Nina Kroschinske) – hat bei der Autorin keinen Text. Wie die Mutter kommt die humanoide Roboterin dort auch nur über die Gespräche der beiden Schwestern vor. Die Regisseurin fand offenbar, zwei Abwesende seine bei zwei Spielerinnen vielleicht zu viel. Und so spielt Rosie eine dritte, eigenständige Rolle – samt Text. Womit auch die sich anbahnende Beziehung der älteren Schwester – die beiden Menschen haben im Gegensatz zur Maschine keine Namen! – zu Rosie auch mehr Drive kriegt; samt komplizierten emotionalen Folgen. Und einem heftigen Ende. Das hier sicher nicht verraten sei.

wenn-der-roboter-zum-pflegefall-wird <- noch im Kiknder-KURIER

Ein Riesenhallo als es im größten Wiener Volkshochschul-Saal finster wird. Fast 500 Kinder sind in der Volkshochschule Floridsdorf aus dem Häuschen, ja toben in Erwartung was sich da auf der Bühne abzuspielen beginnt. Noch taucht weder der alte, leicht grantige, irgendwie schrullige Mann namens Petterson oder gar die Katze Findus auf. In Erscheinung tritt die Regisseurin dieser Version drei Geschichten dieses beliebten Duos von Sven Nordquist.

Als Kind habe sei in einem Zimmer gewohnt, wo auch nicht viel mehr als Bett, Kasten und ein Tisch standen. Aber unter ihrer Matratze habe sie ein Geheimnis versteckt – ein Buch. Und dessen Geschichten haben ihre Fantasie angeregt. Aus einer Hose, Socken und allem möglichen Zeugs habe sie die unterschiedlichsten Wesen und Welten entstehen lassen und so viele Spielgefährt:innen gefunden, das heißt, selbst geschaffen.

Und genau so inszenierte Mechthild Harnischmacher diese Stunde aus den Nordqvist-Geschichten „Wie Findus zu Pettersson kam“, „Findus zieht um“ und „Armer Pettersson“. Gleich zu Beginn und zwischendurch manches Mal erzählt die Regisseurin live auf der Bühne auch ein bisschen übers Theater, u.a., dass jene Abteilung und Räume, in denen Kostüme lagern „Fundus“ genannt wird. Aus dem U macht sie in I, schleudert ein Kapperl mitten auf die Bühne und so wird daraus Findus 😉

Da ist natürlich der alte Grantler Petterson längst auf der Bühne. Samouil Stoyanov spielt den. Er würde sich so gerne einen Gefährten zum Reden und für gemeinsame Aktivitäten wünschen. Also kommt die Kappe. Und diese, sowie eine überdimensional große Version der Kappe (Bühne und Kostüm: Julia Rosenberger) bringt derselbe Schauspieler – in anderer Stimme, anderen Bewegungen, zum Reden und Leben. Gekonnt switcht Stoyanov sehr oft, nicht selten auch fast in Sekundenbruchteilen von der einen in die andere Rolle. Als Findus, manches Mal auch als Pettersson verlässt er die Bühne und tummelt sich zwischen und neben den Reihen der Zuschauer:innen.

Letztere werden übrigens kurzerhand zu „Mucklas“ ernannt. Solche bevölkern in den geschriebenen Geschichten des schwedischen Autors als kleine Wesen versteckt Petterssons Haus. Sie können unterschiedliche Gestalten und Farben haben. Und sie sind nicht selten ein bisschen schadenfroh, wenn Pettersson ein Missgeschick passiert. Der alte Mann kann sie übrigens nicht sehen – im Gegensatz zu Findus, der mit ihnen sogar befreundet ist.

Vor 40 Jahren erblickte das Duo sozusagen das Licht der Welt – der alte irgendwie kauzige, weil schon lange einsame, Mann und ein ihm zugelaufener Kater. „Pettersson und Findus“ (im schwedischen Original: Pettson och Findus) tourt seit kurzem – bis in den März des kommenden Jahres – durch Wiens Bezirke. Das Volkstheater tourt mit drei der millionenfach in Buchform sowie in Filmen und Theaterstücken umgesetzten Geschichten von Sven Nordquist durch Säle von Volkshochschulen bzw. Häusern der Begegnung – ein Loblied auf Fantasie und fürs Miteinander auskommen sowie gegen Einsamkeit. Wenngleich das Konzept, dass einer beide Figuren spielt – und das mehr als überzeugend – mehr für die Fantasie als gegen die Einsamkeit spricht 😉

Suboptimal sind die meisten Spielorte fürs (Kinder-)Publikum angesichts der einen Ebene an Sitzen. Immer wieder müssen die jungen Zuschauer:innen aufstehen, um halbwegs gut sehen zu können, was die Sicht der Kolleg:innen dahinter erst recht wieder behindert. Und: Nicht immer ist alles akustisch zu verstehen.

Am Ende bietet diese Aufführung eine lichtvolle Überraschung, wenn Pettersson und Findus beginnen, den Sternenhimmel zu betrachten.

„Du hast Privilegien, ich hab Freunde dabei…“ ist mindestens so eine Hymne wie „OTK“ oder „Der Tschusch ist da!“ Das Duo Esra und Enes rappt seit eineinhalb Jahrzehnten kraftvoll und gibt Kraft – nicht zuletzt dem multikulturellem Wien. Die Rapper:innen haben aber immer wieder auch sanfte, leise Nummern. In der Woche vor der Nationalratswahl 2024 veröffentlichten sie eine neue Nummer, in der sie gestehen, nicht immer so stark zu sein: „Es tut so weh, anders zu sein“.

Im Rahmen eines Konzerts gemeinsam mit dem italienischen Pianisten Marino Formenti gaben sie die auf der Bühne des Wiener Volkstheaters zum ersten Mal zum Besten. Und dennoch war es letztlich ein ausgelassenes, Mut machendes Fest mit der neuen sanften vom Pianisten ins Mikro gehauchten ergänzenden Schluss-zeile: „Es ist so schön, anders zu sein!“

Das Konzert stand am Beginn der Reihe „Drei Tage für Österreich“, die am Wahltag selbst unter dem Motto „Bangen, wetten, hoffen“ zunächst im Café Liebig am Vormittag beginnen (ab 11 Uhr) und am Nachmittag mit einer „Wahlparty“ samt gemeinsam Hochrechnung schauen über di Bühne gehen werden, moderiert von Michael Ostrowski.

volkstheater -> drei-tage-fuer-oesterreich

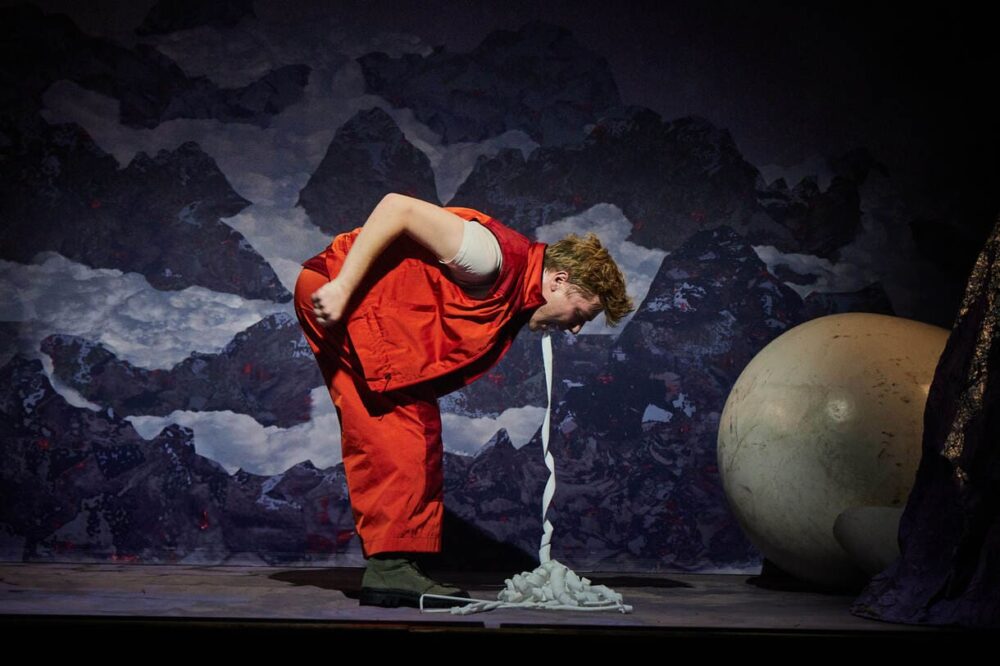

Dafür, dass diese Theaterversion von „Der kleine Prinz“ durch Wiens Bezirke tourt und damit stets woanders gespielt wird, ist das Bühnenbild (Patrick Loibl, Studio Kudlich) ganz schön aufwendig. Zwischen zwei großen Vulkanen im Pappmaschee-Style und einer Riesenpflanze, die an eine Titanwurz mit einer aufrechten, länglichen Blüte in der Mitte erinnert, taucht er auf, der Reisende von Planet zu Planet, besser bekannt als die Hauptfigur des so weltweit erfolgreichen Buches von Antoine de Saint-Exupéry. Laut Wikipedia ist das 1943 erstmals veröffentlichte Buch in den vergangenen 80 Jahren in 505 Sprachen und Dialekte übersetzt worden, öfter erfolgte dies nur bei den heiligen Schriften des Christentums und des Islam, also der Bibel und dem Koran.

Die Volkstheater-Tourfassung lässt die berühmte Rahmenhandlung vom in der Wüste abgestürzten Piloten (dem Autor selbst) ebenso weg wie die Geschichte mit den Zeichnungen – wo Erwachsene statt eines Elefanten in einer Riesenschlange nur einen Hut sehen. Dass Erwachsene irgendwie seltsame Leute sind, wird hier als voraufgenommene Stimme eines Kindes (Jamo Bauer) eingespielt, auch wenn das weder im Internet noch in der Medieninformation steht und im Programmfolder kryptisch versteckt ist (mit besonderem Dank an…).

Und natürlich gehen sich in knapp mehr als einer Stunde für Fabian Reichenbach als irgendwie schüchtern und doch neugierigem „kleinen Prinzen“ nicht die Besuche bei allen vom Autor beschriebenen Planeten aus. In alle anderen Rollen schlüpft Hardy Emilian Jürgens – so wie sein Bühnenkollege Schauspiel-Studierender (Universität für Musik und darstellende Kunst Graz -KUG). Ganz schön viel Stress zwischen Bühnenhintergrund und dahinter verschobener Puppenbühne in der Urania wo KiJuKU die Aufführung gesehen hat, sich immer wieder in doch recht aufwendige Kostüme (Vanessa Sampaio Borgmann) zu begeben: Als König, der sich über den nun einzigen Untertanen freut. Als Eitler mit Riesen-Papierschiff auf dem Kopf fordert er mehr und mehr Bewunderung ein. Wenn er den traurigen Alkoholiker spielt, der stets vergessen will und immer wieder umkippt, fordern Kinder den kleinen Prinzen auf, dem Trinker doch zu helfen. Großes Gelächter gab’s als der Reiche, der Millionen von Sternen zählt, weil er sie besitzt, so nicht und nicht auf die Frage des Besuchers eingehen will, wofür dieser Besitz denn nun gut sei. Einfach reich sein, das genügt ihm.

Weshalb Jürgens im Plüsch-Fuchs-Kostüm aus einem Riesen-Ei schlüpft, erschließt sich nicht wirklich. „Weil’s lustig ist und auf der Bühne ist alles möglich“, bekam Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… auf die Nachfrage nach der Vorstellung von Dramaturgin Lisa Kerlin zur Antwort.

Beeindruckt zeigten sich die jungen Besucher:innen, von denen vielen das letzte Viertel zu lang zu werden schien, von den immer wieder eingebauten Lichtspielen mit Lampen und der großen Disco-Kugel, die sozusagen einen Sternenhimmel erzeugten. Und ein großes „Oha“ war zu hören, als der erste Nieser des kleinen Prinzen von einer kleinen Flamme begleitet war – sozusagen ein Hatschi-Drachen.

Spannend auch, dass die Schlange in der Wüste nur als Spiel des kleinen Prinzen mit einer Taschenlampe – und einer Stimme aus dem Off funktionierte. Dass er DIE zentralen Sätze, die sich von der ganzen Geschichte längst verselbstständigt haben am Ende einer langen Schnur, die er rauskotzt, scheinbar aus dem Mund zieht – sollte wahrscheinlich auch lustig wirken; relativiert aber möglicherweise die bedeutungsschwangeren Weisheiten „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“

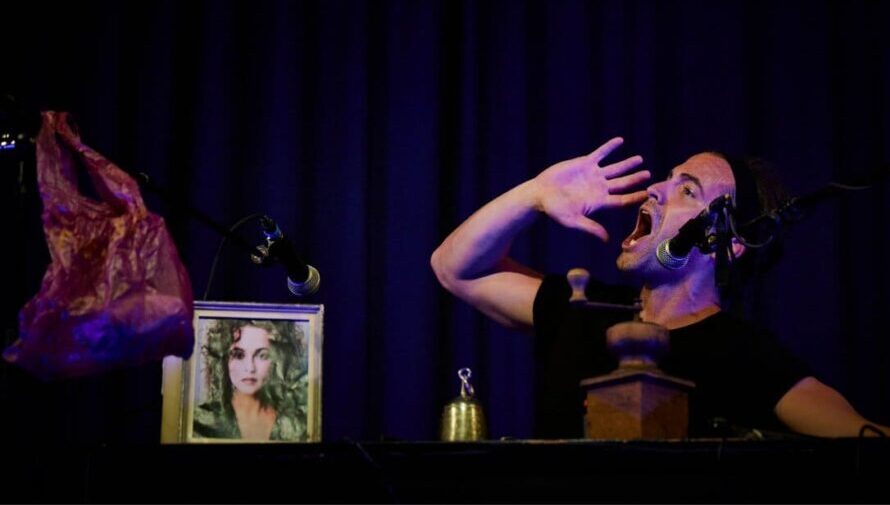

Frankenstein, vielmehr das von ihm geschaffenen Monster, das viel zu oft unter dem Namen seines Schöpfers durch Erzählungen geistert, als Live-Hörspiel mit (sehr) lauter Musik tourt derzeit durch Wien. Bis 8. November 2023 lädt das Volkstheater in den Bezirken in Volkshochschulen, Häuser der Begegnung und andere Veranstaltungsorte quer über Wien verstreut. Und diese Version von „Frankenstein“ verdient sich definitiv viel mehr, vor allem jüngere, Zuschauer:innen als Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… in der Floridsdorfer Angerer Straße erlebt hat. Wo übrigens das Publikum – viele trotz anfänglicher Skepsis – am Ende begeistert applaudierten und „Bravo“ rief.

Sören Kneidl, der auch Regie führte, betritt die Bühne, testet die Mikros – was aus den Publikumsreihen mit „lauter“ beantwortet wird. Und ihm den Gag ermöglicht, das habe er noch nie bei dieser Produktion gehört. Aus einem Köfferchen packt er eine uralte Kaffeemühle, eine Glocke und so manch andere Utensilien aus, die er im Laufe der folgenden rund 1 ½ Stunden verwenden wird, um diverse atmosphärische Geräusche zu erzeugen, eine große Holzklappe wird etwa zur quietschenden Tür…

Zwei Musiker in Kapuzen-Sweaters betreten wie Heavy-Metal-Musiker die Bühne; Lukas Böck fädelt sich hinter die Teile des mächtigen Schlagzeugs ein und Gadermaier platziert sich hinter der mit Strom versorgten Bass-Gitarre bzw. oberhalb einiger Fußtaster für Loopstation und Verzerrer.

Apropos Strom – der spielt in der Erzählung eine nicht unwichtige Rolle, um das aus menschlichen Leichenteilen zusammengeflickte Monster zum Leben zu erwecken. Die Autorin hatte Anleihe genommen bei Berichten darüber, dass der Physiker Luigi Galvani mittels Stromstoßes den Schenkel eines toten Frosches in Bewegung versetzen konnte.

Im Wesentlichen hält sich die Erzählung an das (übersetzte) Original von Mary Shelleys zunächst als Briefroman veröffentlichtes Buch. Victor Frankenstein, „der moderne Prometheus“ (antiker griechischer Mythos, nachdem Prometheus aus Lehm die Menschen schuf) wie es als Untertitel bei Shelley heißt, bastelt also seinen neuen Menschen. Henry, ein Freund, ist skeptisch.

Wie auch immer Frankenstein wird von einem Schiff in der Arktis, das ein abenteuerlicher Kapitän, der durchs ewige Eis zum Nordpol will, halbtot geborgen. Und erzählt die Geschichte seiner Erfindung. In der Ferne wird das aus dem Labor entkommene Monster, das schon getötet hat, gesichtet…

Während Frankenstein davor warnt, will der Kapitän es fangen lassen, um damit noch viel berühmter als mit der Expedition zu werden. Tour durch die Welt mit Ausstellung des gefangenen Monsters – mit einer Art „Des Kaisers neue Kleider“-Moment am Ende der mitreißenden Erzählung mit ebensolcher Musik.

Die gesprochenen Erzählpassagen mit Hilfe der stets live erzeugten Geräusche lässt die Geschichte - wenngleich sie in Grundzügen bekannt ist – mitunter mit dem einen oder anderen Schauer erleben; verstärkt durch die Untermalung der Musiker, die in manchen Passagen sozusagen die gefühlsintensive Fortsetzung der angeteaserten Erzählung spielen.

Und dennoch bietet der „Frankenstein“-Abend noch mehr als die Grusel-Geschichte. Zum einen ist es der mehrfach wiederholte Satz, dass nur jene, die den einen oder anderen Schritt zu weit gehen, di Menschheit weiterbringen als jene, die zurückgehen. Und zum anderen ist es die fast rührende Szene, in der das Monster, das Sprechen gelernt hat, seinen Schöpfer bittet, ihm eine Gefährtin zu erschaffen. „Ich war gütig und gut. Nur das Elend ließ mich böse werden. […] Ich bin bösartig, weil ich unglücklich bin.“…

Beides Fragen, die unabhängig von dem fiktiven Roman, der hier auf völlig neuartige Weise sozusagen lebendig wird, immer und überall aktuell sind.

Coole Idee, spannendes Setting, mitreißende Stimmung vom erhöhten DJ- und VJ-Pult in einer Ecke der Bühne schon beim Betreten des Publikumsraums im Wiener Volkstheater; samt Versuch schon in der Phase des Einlasses den Graben zwischen Bühne und Publikum zu überwinden. Einladung zum Mit-Shaken in der Disco-ähnlichen Atmosphäre. Mitspielen das ist das Motto der jüngsten Produktion „Du musst dich entscheiden!“, immer wieder auch mit dem Kürzel DMDE – mit damit bewusst ausgelösten Assoziationen.

Noch-Direktor Kay Voges hat sich eine Persiflage auf Samstag-Abend-TV-Shows ausgedacht, inszeniert und – mit Ensemble und einem externen Autor, Frederik Hartle (Philosoph und seit vier Jahren Rektor der Akademie der Bildenden Künste in Wien) ge-scriptet. Das Thema könnte auch nicht zeitgemäßer sein: Meinung zählt mehr als Fakten. Und dazu wird das Publikum gebeten, nein vielfach aufgefordert – entgegen sonstigen Gepflogenheiten („vergessen Sie nicht, nach der Vorstellung Ihre Handys wieder einzuschalten“) im Theater, die Smartphone zu zücken, online zu bleiben oder gehen, QR-Code (vom großen Screen auf der Mitte der Bühne oder vom Programmheft) zu scannen, um bei den folgenden gut ein Dutzend Abstimmungen zu voten.

Angeblich haben – bei der Premiere – viele mitgestimmt, wiewohl so manches Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… vermuten ließ, dass die Abstimmungen eher Fake waren und die Ergebnisse schon vorher feststanden. Auf Nachfrage im Volkstheater kam Sonntagmittag die Antwort: „beruht tatsächlich auf Abstimmverhalten des jeweiligen Publikums“.

Womit die Frage offen bleibt, ob das Premierenpublikum tatsächlich die eigene stets für die richtige Meinung hält, gedrückt hat, was die Show erwartete oder sich selbst auf die Schaufel genommen hat. Denn zu Beginn sollte erhoben werden: „Eine Meinung ist richtig, wenn…?“

Zur Auswahl standen: „… die Mehrheit sie für richtig hält“

„… Expert*innen sie für richtig halten“ oder

„… ich sie für richtig halte“.

Für die letztgenannte Auswahlmöglichkeit nannte die erhobene/erhabene Kanzel (DJ und VJ-Pult) fast zwei Drittel (62 %) als „Ergebnis“.

Natürlich war auch die ganze Show mit den sieben, später acht Kandidat:innen vorgegeben. Die mussten während der Musik zwischen den Feldern rot, grün und blau hin und her hüpfen – „ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht“ ruft Erinnerungen an die Kinder-TV-Quizsendung „1, 2 oder 3“ hervor. Je nach Publikums„entscheid“ dürfen sich die Gewinner:innen der jeweiligen Runde Bälle – als sichtbare Punkte – in ihre Drahtsäule werfen.

Hier setzt das Stück auf tatsächlich einen breiten Querschnitt an (Arche-)Typen, auf so etwas wie Diversität, zwecks (Einschalt-)Quote: Von Machos bis zu feministischen und queeren Kämpfer:innen, von seit ewig Benachteiligten – sei es sozial oder ethnisch bis feinsinnigen bzw. doch in finanziell besser gestellten Familien Aufgewachsenen. Die einen agieren als Einzelkämpfer:innen, andere in Teams oder als Ehepaare. Und jede/r spielt die zugedachte Rolle doch recht überzeugend: Hasti Molavian aus dem Iran Geflüchtete Nilufar Schultze, wobei das Verbindende mit ihrem Ehemann Rico (Uwe Schmieder) nicht zu finden ist. Maik aus Graz, gespielt von Fabian Reichenbach und sein Freund Moritz (Hardy Emilian Jürgens) schweben zwischen Harmoniesucht und ein wenig Esoterik. Paula Carbonell Spörk schlüpft in die Rolle der wohl Kämpferischsten gegen Vorurteile, Diskriminierung, Ausgrenzung des Abends. Sorgt dann aber doch auch für so manch negative Überraschung und Korrumpierbarkeit. Kaoko Amano gibt die feinsinnige koreanische Musikerin Kyung-Hye Song, die stets um das Recht auf ihren richtigen Namen kämpfen muss, den Moderator Tommy McDonalds, ein Mix aus Thomas Gottschalk und Ronald Mc Donald (Elias Eilinghoff) fast konsequent falsch nennt. Last but not least „Der Ebenbauer Ferdinand“ (Günther Wiederschwinger)

Der schrill-bunte, deutlich zu lange und in so manchen Wiederholungs-Schleifen damit auch mühsame Abend, der zwischendurch zu Langatmig- und folglich Langweiligkeit neigt, spielt zwecks Abwechslung – und sich teils selbst persiflierend mit weiteren Elementen: Unter anderem Einblendungen von auf alt gemachten Schwarz-weiß-Stummfilmen als „Loge der Kritik“. Bettina Lieder spielt eine gespenstische Frau in Weiß, namens Morla (in Michael Endes „Unendlicher Geschichte“ eine uralte Riesen-Schildkröte in den Sümpfen der Traurigkeit). Sie kommentierte tief-philosophisch wirkend gemeinsam mit „Indiemarx“ als Karl-Marx-Verschnitt (Christoph Schüchner), der u.a. Zitate seines „Vorbildes“ abwandelt.

Aus dem Marx’schen Satz, wonach Philosophen bis zu seiner Zeit die Welt nur verschieden interpretiert hätte, es aber darauf ankäme, sie zu verändern, wird hier „Game-Shows haben die Welt bisher…“ Und deswegen macht sich dieser „Marx“ auf, springt aus dem Film via Loge im ersten Rang ins Geschehen und macht sich zum Mitspieler der Show. Allerdings ohne sie wirklich zu verändern, auch wenn er zunächst gekonnt im ausgeschütteten Bällebad hin und her tänzelt, bevor er reihenweise slapstick-artig ausrutscht und hinfällt. Naheliegend wäre beispielsweise gewesen, statt des Kampfes alle gegen alle um die als Preis winkenden zwei Millionen Euro vorzuschlagen, diese auf die acht Mitspieler:innen aufzuteilen – wären immerhin 500.000 für jede/jeden 😉

Etliche weitere Elemente – aktionistische via Video übertragene „Außenwette“ sozusagen oder Anspielungen (Produzent „Harry Weinlein“ – Andreas Beck) Vielfältiges ins Spiel bringen (Bühne: Michael Sieberock-Serafimowitsch, Kostüm: Mona Ulrich, Komposition: Fiete Wachholtz, Finck von Finckenstein, Video Art: Max Hammel) samt Zitaten von Freidrich Schiller, Theodor Adorno und Anleihen bei der Literaturwissenschafterin Gayatri Spivak (geboren in Indien, lehrend an US-Unis) sorgen für einen üppigen Abend. Die schräge, witzig gedachte Auseinandersetzung damit, dass Meinungen zunehmend im öffentlichen Diskurs Fakten und Wissen in den Hintergrund drängen, hätte sich vielleicht doch eindampfen lassen können und so Langatmigkeit vermieden, die auch phasenweise dazu führte, dass aus der Persiflage von Samstag-Abend-TV-Shows fast selber eine – mit obligater Sendezeitüberziehung – wird.

Was sind schon erfundene Verbrechen, Machenschaften, Korruptionen gegen „True-Crime-Stories“. Die Wirklichkeit ist mitunter ärger – und auf so mancher Ebene doch banaler – als fiktionale Romane. Manches kannst du nicht erfinden. Solche Stories boomen – als Podcasts, gedruckt und mitunter auch auf Bühnen. Nachdem das Volkstheater mit „Ich bin alles – als mir die Stadt gehörte“ über das Leben einer einstigen Wiener Unterweltkönigin durch die Bezirke tourte, stehen zwei Krimis im politiknahen Bereich auf dem Spielplan. In der „Roten Bar“ gibt es u.a. Abende mit dem Macher des Ibiza-Videos, Julian Hessenthalter und seit Freitagabend (28. April 2023) tourt „Die Redaktion“ in Veranstaltungszentren der Volkshochschulen usw. durch Wiens Bezirke.

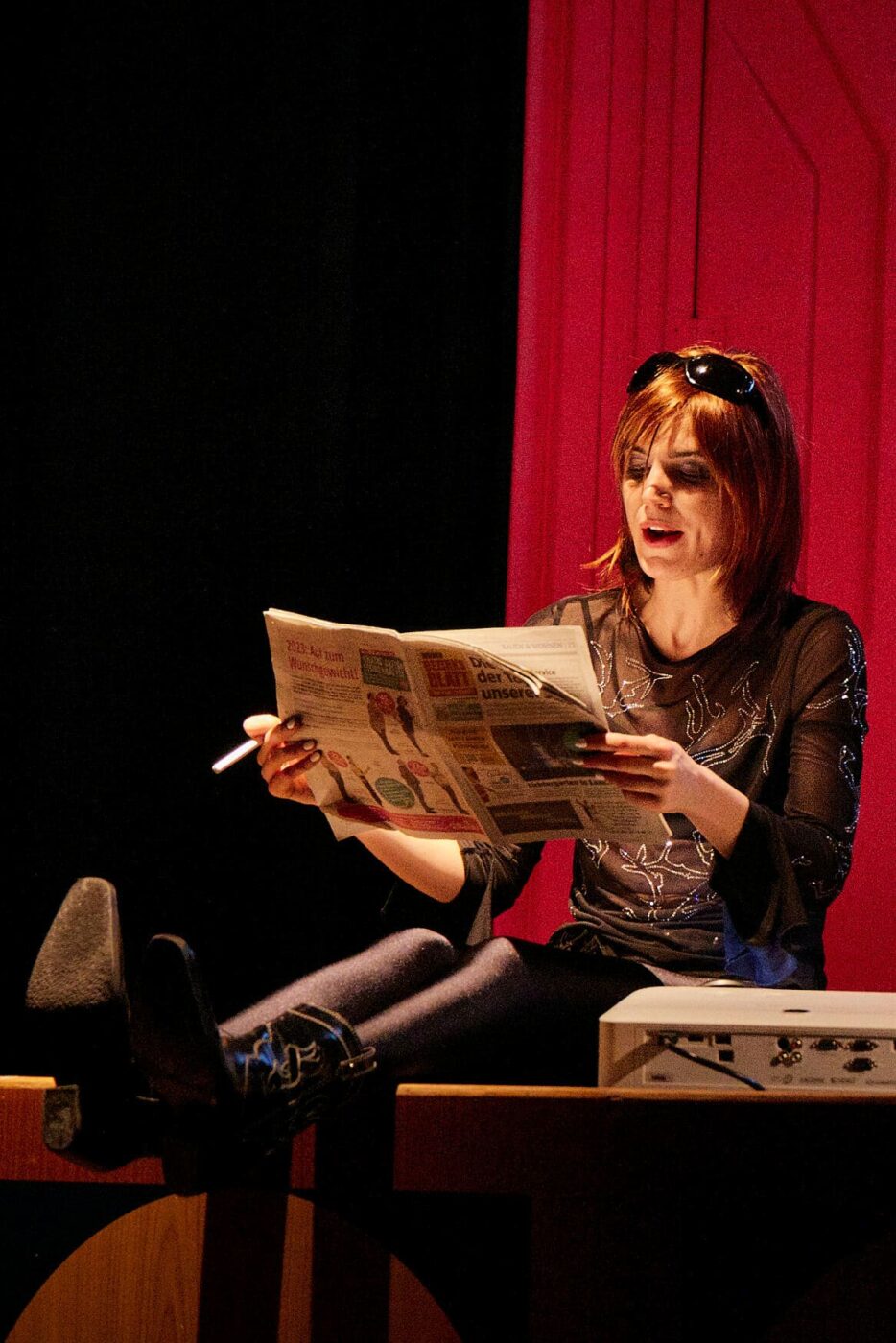

Das – prinzipiell inseratenfreie, um ja nicht korruptionsanfällig werden zu können – investigative Magazin Dossier ist „Die Reaktion“. Vier Schauspieler:innen schlüpfen in die Rollen von vier zentralen Redakteur:innen und lassen eine wichtige Recherche, die durch eine Achterbahn von Gefühlen führt(e), in knapp zweieinhalb Stunden (eine Pause) lebendig werden. Was vielleicht aufs Erste fast unspielbar wirken könnte, wird tatsächlich zu einem abwechslungsreichen Bühnenerlebnis – dank Calle Fuhr, der die umfangreichen, komplizierten Recherche-Ergebnisse und -prozesse in eine Bühnenfassung übersetzte und Regie führte. Wenig Utensilien – alte Overhead-Projektoren, Projektionswände und höchstens das eine oder andere Verkleidungsteil, vor allem aber glaubwürdiges Schauspiel UND die fast unglaublichen Zu- und Umstände diverser Deals sorgen für die Spannung.

Zwar wird die eine oder andere Szene fiktiv gespielt oder als voraufgezeichnetes Video (zwei zusätzliche Schauspieler) gezeigt, aber die Basis, vor allem die Fakten und Zahlen sind alle echt – und doch einfach und nachvollziehbar aufgeschlüsselt in Szenen eingebaut.

„Die Redaktion“ konzentriert sich auf einen der Dossier-Aufdeckungen, den des „Ölprinzen“, den vormaligen Chef des Öl- und Kunststoff-Konzerns OMV, Rainer Seele. Zweierlei Maß innerhalb des Konzerns, mehr als seltsames Sponsoring, merk-würdige Deals, Klagsdrohungen, die Dossier vernichten sollten, und nicht zuletzt „Maulwurfs“-Suche, illegale Überwachungsaktionen von Journalist:innen und Aktivist:innen im Interesse der OMV-Spitze.

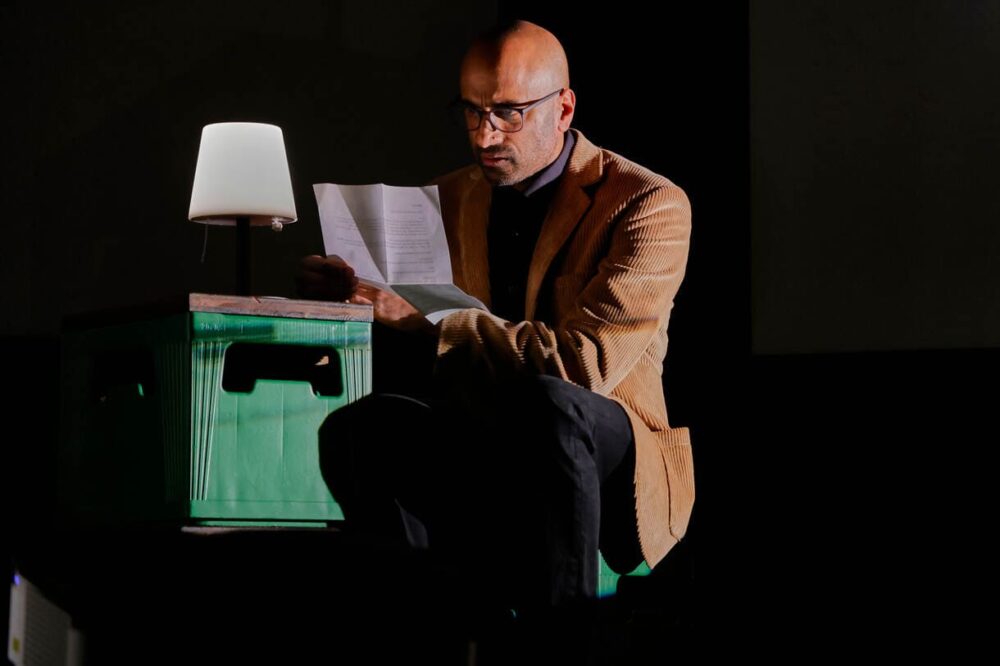

Murali Perumal in der Rolle des damals (Anfang 2020) erst seit ein paar Monaten neuen Dossier-Journalisten Ashwien Sankholkar – im Stück tragen die Protagonist:innen nur ihre, teils abgekürzten, Vornamen – bringt eine Geschichte in die Redaktionssitzung ein, die Sprengkraft haben könnte: OMV-Boss Rainer Seele, federführend für die Ausweitung des Gasliefervertrags mit Russland bis 2040, hat intern ein Sparpaket auch für die Führungsriege verordnet. Aber nicht ganz für alle. Während der Fuhrpark geschlossen wird, bleiben Seele selbst Dienstwagen, Chauffeur und – entgegen den konzerneigenen Regeln – Flüge mit Privatjets – sogar von Wien nach Klagenfurt.

Das, so Ashwiens Kalkül, könnte aufgrund der in der zweiten Führungsebene entstehenden Unzufriedenheiten, vielleicht die eine oder den anderen zu weiteren internen Infos veranlassen… Und so nutzte er seine Kontakte, erfährt so manches, unter anderem, dass die OMV mit 25 Millionen Euro Wladimir Putins Lieblingsklub Zenit Petersburg sponsert – und zwar das Nachwuchsteam, aber dafür gar keine Werbung will, weder auf Dressen noch sonst irgendwo.

Außerdem kriegt Ashwien heraus, dass es rund um den teuersten Kauf der österreichischen Wirtschaftsgeschichte – OMV erwirbt den Kunststoffkonzern Borealis – Ungereimtheiten gibt. Die übliche Nachverhandlungsklausel (MAC) in Verträgen wird gestrichen – aber rund um den Verkaufstag die Gewinnerwartung des neuen Eigentums stark verringert…

Mehr Details dazu sollen hier nicht verraten werden – auch wenn sie natürlich schon vor dem Besuch des Stücks via Dossier – und längst auch in anderen Medien, die nach laaaaangem Zögern, immerhin regnete es bei den anderen Inserate – gelesen werden können.

Natürlich ging das – in der Realität und damit auch im Stück – nicht alles glatt. Wie schon angesprochen, die OMV stellte dem Magazin eine Klage zu – über 94.000 Euro; Begründung: Großer Schaden, weil viel Geld für Werbung ausgegeben werden musste, um das Image wieder aufzupolieren. Konkreter Klags-Anlass: Die oben angesprochene Nachverhandlungsklausel, die geschäftsüblich ist, wurde im Artikel „fix“ bezeichnet – und das war zu viel.

Fast gleichzeitig muss Chefredakteur Flo(rian Skrabal) feststellen, das Dossier-Budget reicht nur noch für neun Monate, außerdem scheint er ein bisschen skeptisch. Bei allen anderen Recherchen der Redaktionsmitglieder ist er viel stärker eingebunden, hier weiß er nicht alle Details.

Um überleben zu können, braucht es viiiiel mehr zahlende Mitglieder – die die umfangreichen Hefte bekommen. Die Klagsdrohung, die in Wahrheit eine gegen die Pressefreiheit ist, führt zu einem unterwarteten Zustrom neuer Mitglieder. Die sehr wandlungsfähige Gerti Drassl schlüpft in Flos Rolle ebenso wie die einer anonymen OMV-Mitarbeiterin und vor allem auch einer anonymen Informantin – im Café ums Eck, je nach Bühnenort in den verschiedenen Bezirken 😉

Die Anwältin – dargestellt von Magdalena Simmel, die auch die Dossier-Journalistin Sahel Zarinfard spielt – versprüht keinen Optimismus was die Klage betrifft, wartete aber mit einer kämpferischen Gegenstrategie auf, die sie mit der japanischen Verteidigungskunst Aikidō (die Kraft des Angriffs umleiten) charakterisiert: Einen weiteren Artikel veröffentlichen, der im Wesentlichen nur aus schon öffentlich zugänglichen Zitaten besteht. Und siehe da, die OMV fällt auf den „Trick“ herein, klagt wieder.

Noch eine halbe Stunde vor der Premiere – in der Brigittenauer Raffaelgasse – kommt ein Update im Newsletter, das gegen Ende des Stücks auch für das Publikum im vollbesetzten Saal eingespielt wird: „Vom Theater zur Maulwurfjagd“ enthüllt, dass sich aus bis dahin kaum zur Kenntnis genommenen Aussagen im „ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss“ die Bespitzelungen u.a. von Journalist:innen für die OMV-Führung bestätigt haben.

Gewürzt ist der Abend hin und wieder auch mit witzigen Szenen: Von der ersten Zoom-Konferenz – „Hört ihr mich? Ich kann euch nicht hören!“, beginnt doch die Geschichte knapp vor dem ersten Lockdown Mitte März 2020 – über eine fiktive Geheimsitzung bei der OMV, deren Folgen aber echt sind/waren bis hin zu einem schrägen Dialog während einer Taxifahrt. Diese ist fast 1:1 dem Fernseh-Zweiteiler „Der Aufschneider“ u.a. mit Josef Hader entliehen. Gag am Rande: Murali Perumal, der den Journalisten Ashwien Sankholkar auf der Bühne spielt, gab dort den Taxifahrer. Der Bonner, der erst in den beiden letzten Schuljahren seine Lust am und Liebe zum Theater entdeckte, nach einem Dutzend Ablehnung an Schauspielschulen in Wien am Max-Reinhardt-Seminar seine Ausbildung machte und in München lebt und spielt, wurde für diese Volkstheater-Produktion engagiert.

Für humorvolle Auftritte sorgt nicht zuletzt Christoph Schüchner – weniger als Georg Eckelsberger (stv. Dossier-Chefredakteur), sondern als Rainer Seele (auch im Video) und vor allem als Wolfgang Berndt, seines Zeichens Aufsichtsratsvorsitzender der OMV, und damit nicht zuletzt Vertreter der Steuerzahler:innen in Österreich – der Staat ist fast zu einem Drittel an der OMV beteiligt – und zwar aller, die in Österreich Steuern zahlen, unabhängig von ihrer Staatsbürger:innenschaft. Als eine Art Mr. Wichtig, der sich selbst noch für witzig hält, gibt er unfreiwillig so manches preis, das vorher geheim gehalten werden sollte.

Nach dem Jubel für die Schauspieler:innen – und der Verbeugung auch des Teams hinter den „Kulissen“, sorgte vor allem das Erscheinen der vier Originale – der Dossier-Redakteur:innen Florian Skrabal, Sahel Zarinfard, Ashwien Sankholkar, Georg Eckelsberger – auf der Bühne zu Standing Ovations des gesamten Publikums – für den gelungenen Theaterabend sowie die medien- und demokratiepolitisch wichtige Aufdecker-Arbeit.

Ein weiteres Update schaffte es (noch) nicht auf die Bühne: Am Abend der Premiere sagte die Energie- und Umweltministerin Leonore Gewessler im ZiB2-Interview, dass sie die Gassparte der OMV verstaatlichen will, um die Versorgung unabhängiger von russischen Gaslieferungen zu machen.

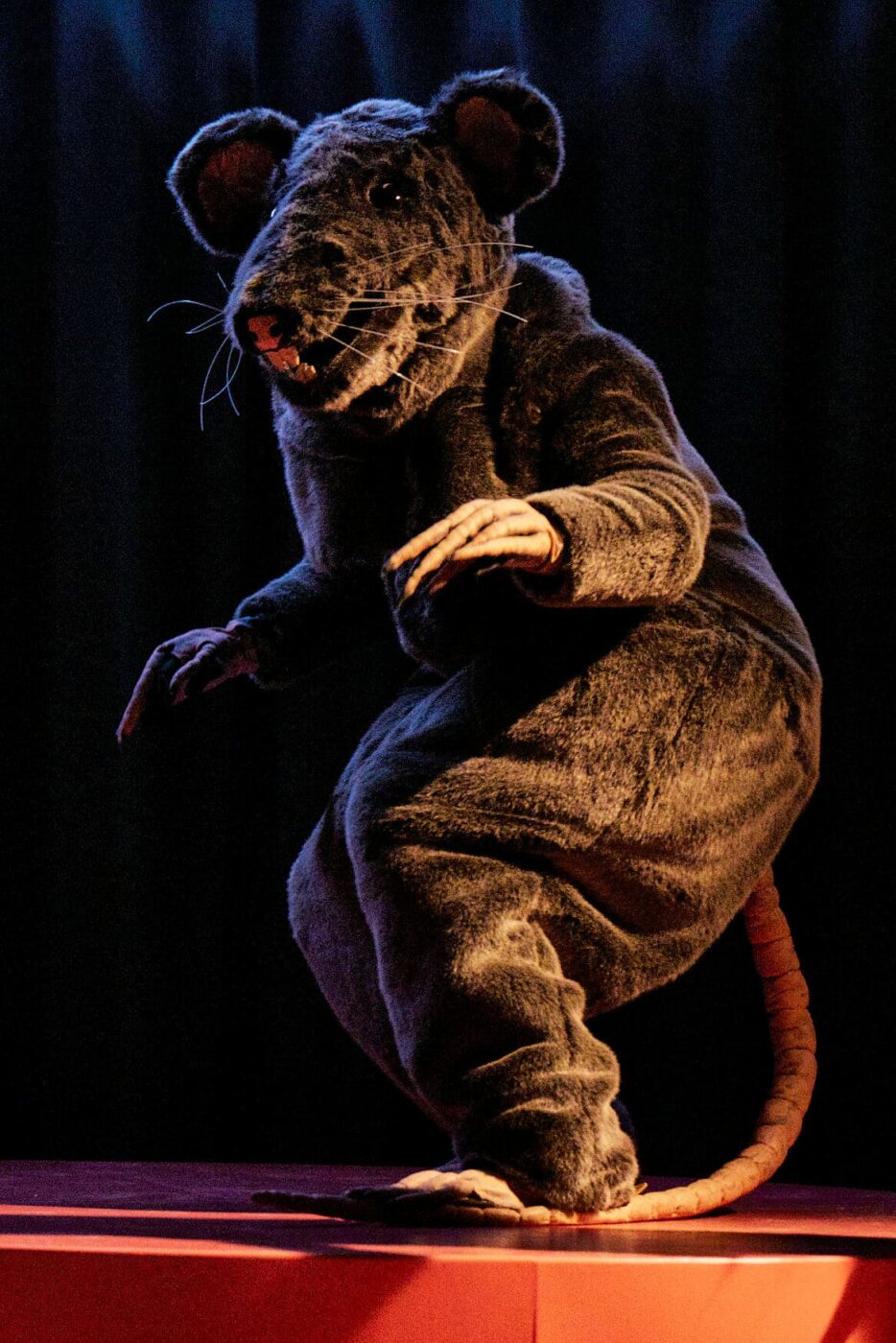

„Tatort“ im TV – selbst wenn er spannend sein sollte -, ist nichts dagegen. Auch wenn das Ende sogar noch vor Beginn feststeht, denn das Volkstheaterstück „Ich bin alles – als mir die Stadt gehörte“ ist True Crime. Echtes Verbrechen. Aufstieg und Fall einer einstigen Groß-, was heißt Groß- einer Mega-Dealerin und nicht nur das. Auch wenn das doch männlich dominierte Unterwelt-Milieu sie „Pupperl“ nannte, war sie einige Jährchen Chefin.

Ihr Name fällt nicht, sie wird nicht einmal im Zeitungs-Ausschnitt erwähnt, der Teil des Programm-Zettels ist.

Im Vorspann zum 13-teiligen PodCast (der Schriftstellerin Magda Woitzuck „Shit Happens“ im Südwestrundfunk) auf dem das Theaterstück aufbaut, wird sie genannt und dazu die folgenden Fakten: „Als Andrea M. verhaftet wurde, gab es einen Sommer lang kaum Haschisch in Wien. Als Teil eines Drogenrings handelte sie im großen Stil damit und behauptete sich in einem Milieu, in dem Frauen selten sind. Alleine Andrea wird für den Handel mit knapp 1000 Kilo verurteilt. Das reicht für drei Millionen Joints. Damals, im Jahr 2000, war die Großdealerin Ende zwanzig.“ Fünf Jahre Haft brachten ihr das ein, nachdem sie – aufgrund eines Verrates aus der näheren Verwandtschaft – verhaftet und später verurteilt wurde. Und im Sommer nach ihrer Verhaftung gab es angeblich in Wien kein Hasch. Das ganze Netzwerk der Dealer war „einkassiert“.

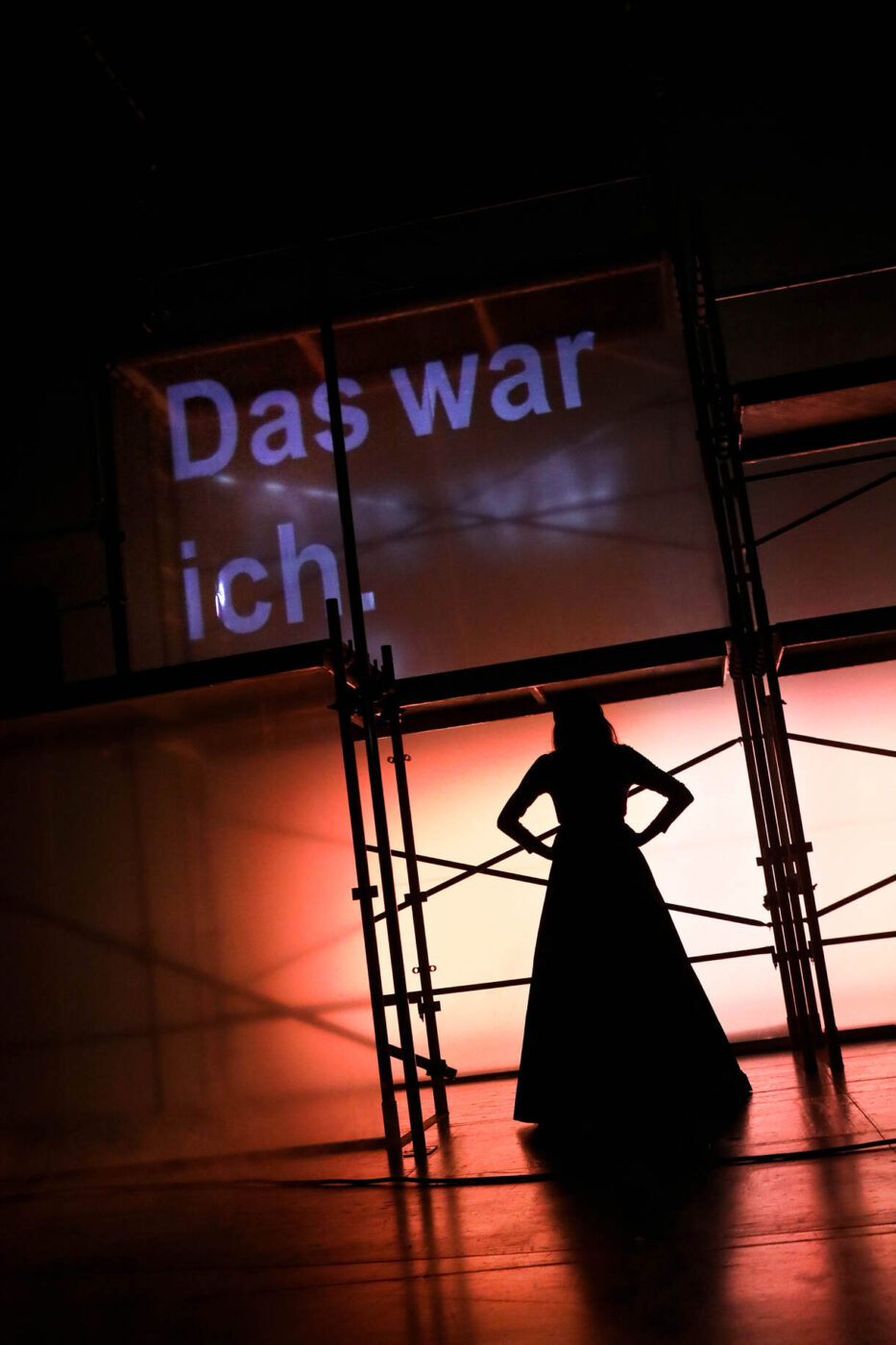

In die dramaturgisch bearbeitete Rolle dieser Unterwelts-Bossin schlüpft Sophia Mercedes Burtscher. Von Beginn weg und das ziemlich lange in einem plüschigen Ganzkörper-Rattenkostüm verborgen bis sie sich in mondänem Ball-artigen Kleid ent-puppt, erzählt sie szenisch den Werdegang dieser ungewöhnlichen, offenbar sehr selbstbewussten Frau, samt brutalen Einsätzen und Aktionen. Zwischen pinkem Mobil-Klo, das zur Kleiderkammer, zur Live-Video-Schalte usw. wird und einer kleinen Drehbühne (Bühne und Kostüm: Aleksandra Pavlović) spielt Burtscher (Regie: Charlotte Sprenger, die gemeinsam mit Calle Fuhr die Bühnenfassung geschrieben hat) auf einem schmalen Grat zwischen bewunderndem Rückblick und einer reflektierten Distanz.

Wenn’s um Gefühle geht, kommt die Bühnenpartnerin ins Spiel – die Musikerin Pollyester spielt eBass und singt stark und einfühlsam. Irgendwie als Alter Ego oder das Innerste der „Chefin“, die am Ende auch nichts bereut – mit Ausnahme der fünf verlorenen Jahre im Knast, an denen für sie das Schlimmste war, „die Kinder nur durch Gitter sehen zu können“.

Die Performance tourt seit Kurzem – und noch bis 4. April – durch Wiener Bezirke. Der Lokalaugenschein fand in der relativ neuen Spielstätte „Kulturfabrik“ in der Seestadt Aspern statt – die dortig U-Bahn-Station wäre auch der bessere Ausgangspunkt gewesen, wenngleich die von der Wiener MobilitätsApp angegebene vorherige Station näher ist. Aber der Weg führt durch so etwas wie zappendusteres Nirwana, stimmt auf die dunkle Unterwelt ein, um’s positiv umzudeuten 😉

Die Dunkelkammer des Volkstheaters ist vielleicht sogar der ideale Ort für die monologische Performance „Störfall Kassandra“. Nach den beiden gleichnamigen Bücher der widerständigen DDR-Schriftstellerin Christa Wolf hat Gitte Reppin den rund einstündigen Text des Abends kombiniert und verdichtet. Und sie rezitiert und spielt ihn auch. An manchen Stellen gespenstisch, beängstigend leider fast zeitlos.

Obwohl sich die Textstellen aus „Störfall“ historisch den katastrophalen Unfall im AKW Tschernobyl (26. April 1986, Ukraine, damals Teil der Sowjetunion) abarbeiten, lassen sie sich auch generelle Kritik daran lesen, dass Warnungen vor Gefahren für Menschen, jedwedes Leben und die Natur oftmals in den Wind geschlagen werden.

Und von „Winden“ und dem Transport radioaktiver Wolken durch diese schlägt der kombinierte Text die Brücke zu den Winden für die Segelschiffe der Griechen, die gegen Troja zogen. Und damit zu Kassandra, der blinden Frau mit der Gabe – durch Analyse der Gegenwart künftige Gefahren zu sehen. Der aber niemand glaubt.

„Kassandra, das ist kein Name, das ist eine Kampfansage, entschlossen, die Gemütlichkeit zu stören. Kassandra – das ist mein Kampfname, meinen anderen habe ich vergessen. Ich schrumpfe dahinter zusammen. Kassandra ist kein Mensch, Kassandra ist ein Programm. Kassandra zerstört auch mich. Mit jeder Prophezeiung zerstört sie mich.“

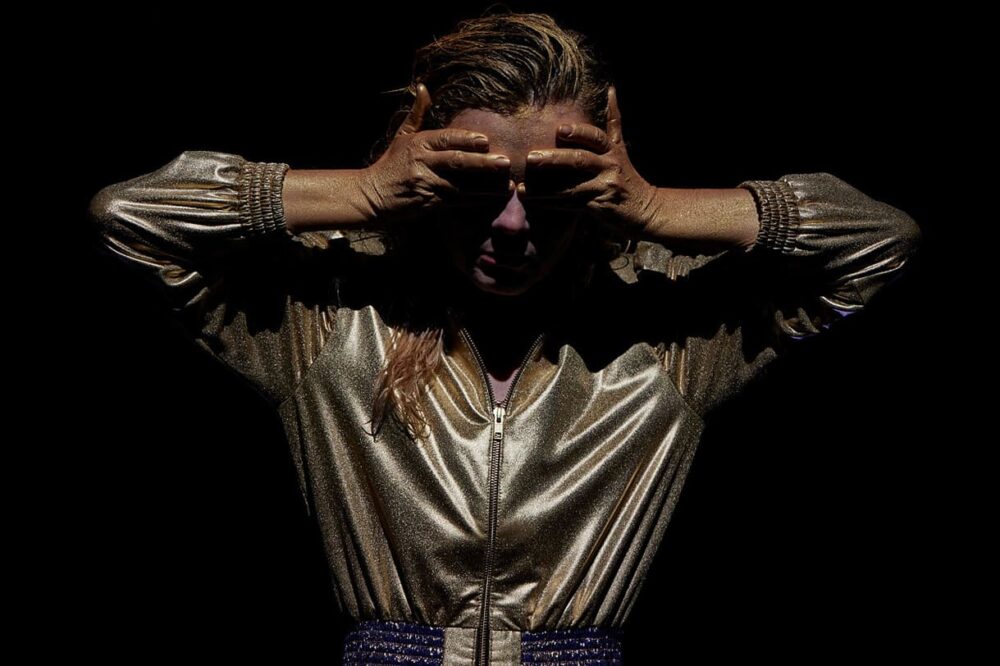

Im Zentrum eines Halbkreises aus vielen kleinen weißen Steinen – an den Seiten eng belegt, immer spärlicher werdend und schließlich nur mehr mit gedachter Schließung des Bogens (Raum: Jane Zandonai) – lässt die Schauspielerin (Regiemitarbeit: Barbara Seidl, Dramaturgie: Ulf Frötzschner) die Texte lebendig werden. Wenige, spärliche, dezent gesetzte Bewegungen, eingeblendete atmosphärische Bilder und Video-Sequenzen (Ulrike Schild) und eine „Verwandlung“ mit Umkleidung in einen goldglänzenden Overall sowie ebensolcher Schminke von Gesicht, Händen, Füßen und Haaren (Kostüm: Tina Prichenfried) unterstreichen lediglich das Gesagte, den dichten Text, der in diesem Fall eingebettet ist in einen fiktiven Dialog mit dem sterbenden Zwillingsbruder.

Mit-geteilt?!

Vielleicht eine – für viele – überraschende textliche, aber vor allem gedankliche Erkenntnis: Sowohl Atom als auch Individuum, ersteres aus dem Griechischen, das andere Wort lateinischen Ursprungs, bedeuten auf Deutsch unteil- oder wie es im Stücktext heißt „unspaltbar. Die diese Wörter erfanden, haben weder die Kernspaltung noch die Schizophrenie gekannt…“

Und nicht im Text, aber weitergesponnen: Was passiert eben, wenn Erkenntnisse nicht weiter (mit-)geteilt werden?!

Mahnung, Erkenntnisse von „Seher:innen“ und deren Warnungen vor fast schon mit Händen greifbaren auf die Menschheit und den Planeten zukommende Gefahren, eben nicht zu ignorieren. „Aus irgendwelchen Gründen steht der Glaube, dass es für alles und jedes eine technische Lösung gibt, immer wieder auf.“ Kommt das vielleicht bekannt vor?

Und der Text ist von globaler Betrachtung gekennzeichnet, so heißt es u.a.: „Das ist doch alles krank. Oder was muss noch passieren, als dass die Milch weggekippt wird, tausendliterweis, und man sich fürchten muss, mit den besonders gesunden Nahrungsmitteln die Kinder besonders schnell zu vergiften. Und auf der anderen Seite des Erdballs gehen die Kinder zugrunde, weil ihnen genau diese Nahrungsmittel fehlen.“

Und darum passt vielleicht auch die Dunkelkammer so gut: Erst mit der richtigen, wohldosierten Belichtung werden die – noch analog – fotografierten Bilder sichtbar.

Neujahrskonzerte gibt es mehrere – nicht nur das berühmte der Wiener Philharmoniker aus dem Musikvereinssaal, das in rund 100 Länder übertragen wird. Im Volkstheater spielen Slavko Ninić und die Wiener Tschuschenkapelle unter dem Titel „Mir sann et nur mir“ im Wiener Volkstheater (18 Uhr). Und ARBOS – Gesellschaft für Musik und Theater überträgt ab 20 Uhr live und online „Der Kaiser von Atlantis oder die Tod-Verweigerung“ in der Inszenierung für Puppentheater aus dem Museum Grad Kromberk in Nova Gorica (Slowenien).

Über das Philharmoniker-Konzert, heuer dirigiert von Franz Welser-Möst, mit fast nur Strauß-Nummern, die zuvor noch nie beim Neujahrskonzert gespielt worden sind, braucht nicht viel geschrieben zu werden – praktisch alle Medien sind voll damit (gewesen).

Das Repertoire der „Wiener Tschuschenkapelle“ mit Band-Leader Slavko Ninić als Moderator, die mittlerweile auch schon zum 23. Mal zum frühabendlichen Neujahrskonzert im Wiener Volkstheater einladen, umfasst traditionelle sowie selbstkomponierte Lieder aus Balkanländern, Serenaden des Mittelmeeres, türkisch-arabisch-orientalen Weisen, griechischen Rembetiko, bosnische Sevdalinka und vieles mehr. Und bringt immer wieder (neue) Gäste dazu, Bühne und Saal zum Schwingen zu bringen – Details siehe Info-Box.

Auch nicht zum ersten Mal überträgt ARBOS – Gesellschaft für Musik und Theater am Abend des 1. Jänner die Oper „Der Kaiser von Atlantis oder die Tod-Verweigerung“ live und online in einer Inszenierung für Puppentheater aus dem Museum Grad Kromberk im slowenischen Nova Gorica. Anlass: die 125. Widerkehr des Geburtstages von Viktor Ullmann, der diese Oper geschaffen hat – Im Konzentrationslager Theresienstadt.

Viktor Ullmann wurde als Soldat im Ersten Weltkrieg Zeuge des Giftgasangriffs an der Isonzofront am 24. Oktober 1917. Als Person jüdischer Herkunft wurde er von den Nazis erst ins KZ Theresienstadt verfrachtet – wo er trotzdem die Antikriegsoper schreiben und komponieren konnte. Am 16. Oktober 1944 wurde er ins Vernichtungslager Auschwitz gebracht, wo er zwei Tage später mit dem Giftgas Zyklon B – wie viele andere – ermordet wurde.

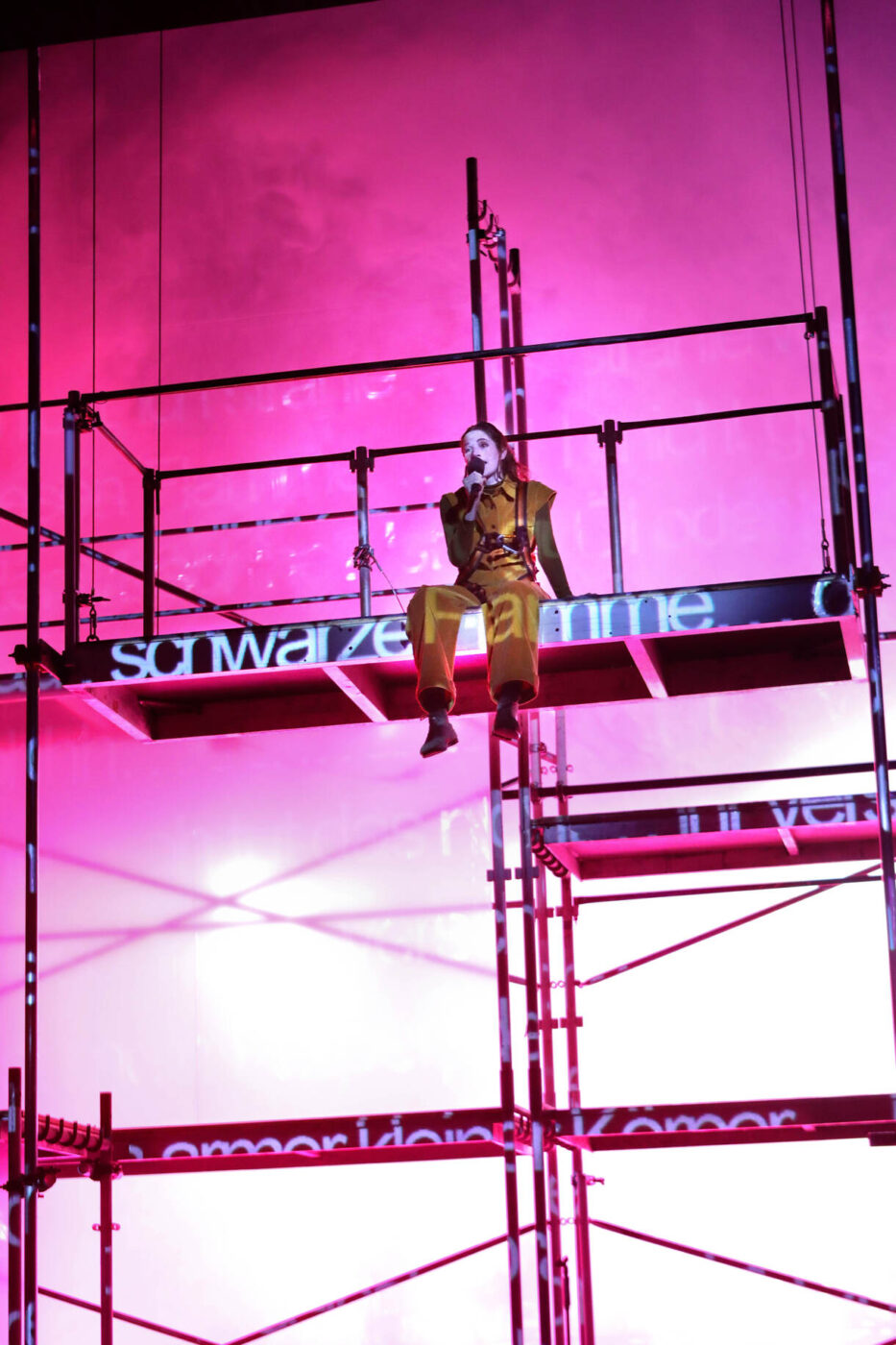

Ohrenbetäubender Lärm dröhnte am Beginn von der Bühne in den ziemlich voll besetzten Publikumsraum des Volkstheaters. Auf dessen Bühne ein Metallgerüst und die Solo-Schauspielerin des Abends, Anna Rieser. (Nur hin und wieder treten vier Komparsen als Erdöl-Arbeiter auf, die ein Bohrloch frei machen oder wieder schließen – und die namenlos bleiben, selbst im Programm nicht genannt werden.)

Als der Lärm stoppt, schwillt er immer wieder dann an, wenn di Schauspielerin das Mikrophon an ihren Mund hält. So weit der Start von „Black Flame – A Noise Essay“ (Schwarze Flamme – eine Abhandlung über Lärm).

In den folgenden eineinhalb Stunden wird es immer wieder laut, aber zeitweise auch sehr leise. Der „Lärm“ ist rhythmisch – ein Mix aus Musik und Geräuschen (Musik/Sounddesign: Diego Noguera). Das Gestänge soll eine Art Ölplattform darstellen (Bühne: Michael Sieberock-Serafimowitsch). Auf ihr performt, klettert, turnt, rezitiert, dialogisiert, schreit, säuselt die Schauspielerin einen teils assoziativen Text rund um Öl.

Jenes „Schmiermittel“ das seit rund 100 Jahren das Wirtschaftssystem der Menschen am Laufen hält, beschleunigt, befeuert und so weiter. Eine Ressource aus dem Millionen von Jahren dauernden Zerfallsprozess organischer Stoffe, es fällt der anschauliche Begriff „Dino-Saft“. Und unter anderem aus deren perspektive haben die Autorin und Regisseurin Manuela Infante in enger Zusammenarbeit mit dem schon genannten Musiker und Sounddesigner das Stück rund um Öl – und den ressourcenverschlingenden Umgang der Menschen mit diesem Stoff entwickelt. Tiefschürfende (!) Betrachtungen, Gedanken, Überlegungen samt vielen (Hinter-)Fragen dominieren den Abend.

Mit einigen immer wieder auftauchenden in großer Schrift auf die Bühne projizierten Fragen: „Wer bist du?“ – und schrägen Antworten: „Elon Musk“. Die Schauspielerin switcht nach vielen theoretischen, naturwissenschaftlichen, philosophischen und politischen Passagen rund um den Prozess der Entstehung von Erdöl einer- und der Verwertung dessen andererseits aber auch in die Karikatur eines Coaches. In Manier solcher durch große Hallen tingelnder Wanderprediger:innen, die fast hypnotisierend Botschaften in Hirne und Herzen pflanzen wollen, spricht sie Entschuldigungen an, „Verbesserung der Entschuldigungs-Skills“ sei ihr Auftrag, denn eigentlich sollten alle Nutznießer:innen bei der Natur aber auch bei jenen Menschen um Vergebung bitten, die sie zwecks Ölförderung oder auch nur Kompensations-Waldpflanzungen vertreiben. Wie in einem Ritual beschwört sie dies. Um gleich das Gegenteil draufzusetzen: „Aber, wir entschuldigen uns nicht!“

Der Entstehungsprozess von Erdöl aus abgestorbenen Organismen ist Infantes zentrales Thema – in einem Interview für das Volkstheater sagte sie unter anderem: „Also Öl ist Tod… Im Grunde genommen ist es wie die Wiederbelebung der Toten. In „Black Flame“ geht es also auch um unser Verhältnis zum Tod als Gesellschaft, als System…“

Die daraus abgeleitete Abhandlung über Sterben und Vergänglichkeit gerät am Ende des Stücks dann doch deutlich zu lang, zieht sich und macht aus den angekündigten 70 Minuten dann doch rund 1 ½ Stunden, verliert auch im letzten Teil das Zusammenspiel zwischen Text und Rhythmus. Um in Metaphern rund um Erdöl, die im Text zuhauf vorkommen zu bleiben: Sehr zähflüssig. Ob das so beabsichtigt war?

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen