Alles dreht sich um eine mysteriöse Puppe. Fotograf Sam Hendrix hat sie von einem Flug von Kanada nach New York von einer Sitznachbarin im Flugzeug ausgehändigt bekommen, mit der Bitte, dass sie diese bei ihm später abholen könnte. Plötzlich ist die Puppe weg. Die Frau, die sie holen wollte, liegt ermordet in einem Müllcontainer in der Nähe. Sam wird zu Fotoshootings am Rande der Stadt gerufen. Bei Susy Hendrix tauchen dauernd Leute auf, die ebenfalls die Puppe wollen.

Plötzlich scheint Sam verdächtig. Turbulentes Hin und Her, so manche der Figuren sind nicht solche für die sie lange gehalten werden… – das zu verraten würde aber schon einen Gutteil der Spannung des mehr als zweistündigen Abends mit so mancher Wendung samt einigen Leichen zerstören. Auch wenn manche vielleicht die Story von „Warte, bis es dunkel ist!“ von Frederick Knott (erste Filmversion: 1967; Regie: Terence Young; Drehbuch: Robert Carrington; u.a. mit Audrey Hepburn, die für ihre Hauptrolle für einen Oscar nominiert war; und Remake als „Das Penthouse“, 2013) kennen könnten.

Wer gehört zu den Guten, wer eher zu den Bösen, wer hat was getan oder nicht – das wogt bei Nicht-kennen der Story ganz schön hin und her. Die Schauspieler:innen, vor allem Marion Rottenhofer als Maggie Talman und Nagy Vilmos als Carlino, lassen da das Publikum aber auch ganz schön im Dunklen tappen. Nur Edward Lischka als Roat ist zwar wandelbar in seinem Auftreten, aber bald als einer der Bösewichte durchschaut.

Durchschaut vor allem von Elisabeth Kofler als Susy Hendrix. Sie ist die Ehefrau des Fotografen und als Figur (nicht als Schauspielerin) blind. Aber nicht, wie in der Version von vor mehr als einem halben Jahrhundert hilfsbedürftig, sondern sehr tough und eigenständig. Und so kann sie, was Menschen, die nichts sehen, zumeist sich angeeignet haben: Viel genauer hören. So checkt Susy, die erst vor recht kurzer Zeit bei einem Unfall erblindete, dass ein alter Mann, der bei ihr auftaucht, derselbe ist wie der junge, anfangs verklemmte musterschülermäßige und später forsche Böse Mister Roat – allein am Geräusch seiner Schuhe erkennt sie, dass es sich um ein und denselben Typen handelt. Kofler spielt diese Hauptfigur so, dass manche im Publikum zumindest zeitweise dachten oder wenigstens darüber grübelten, ob die Schauspielerin wirklich selber blind ist.

Ist sie nicht. Er habe aber, so Regisseur Christoph Prückner, nach der vielumjubelten Premiere im großen Saal des Theater Center Forum in Wien-Alsergrund, auf Frage von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… „sehr lange gesucht, aber in Österreich keine einzige blinde Schauspielerin gefunden, es gibt nicht einmal eine in Ausbildung.“

Was der Regisseur – und das gesamte Team – aber gemacht haben: Hilfe geholt bei einer Expertin: Janine Zehe. Sie ist Sprecherin von Hörspielen, arbeitet in der Hörbücherei des BSVÖ (Blinden- und Sehbehindertenverband Österreichs), kommt aus Hamburg, wo sie „semiprofessionelle Schauspielerin für sehende Profis und blinde Laien“ war. Was übrigens noch immer – wie sie KiJuKU verrät – ihre Leidenschaft ist. Singen gehört auch dazu, und sofort gibt sie eine Kostprobe ihres Könnens, aus dem Sitz heraus, ohne Einsingen – dem Ensemble, das sich zum Nachgespräch mit dem Reporter auf der Bühne versammelt hat, stockt der Atem, der Journalist bekam, wie er gestand, Gänsehaut.

Janine Zehe fungiert in diesem Theaterstück als Erzählerin, hat die entsprechenden, getakteten Texte, als Sprecherin vorher aufgenommen und gegen Ende der proben auch als Korrektiv der Inszenierung agiert.

Denn diese Aufführung wurde vom Regisseur von Anfang an gedacht als eine, die blinde und sehende Menschen gemeinsam erleben können. So manches Theater bietet eine Handvoll Aufführungen pro Saison mit Audio-Deskription an. Blinde und sehschwache Besucher:innen kriegen einen Knopf ins Ohr und das Bühnengeschehen wird für sie beschrieben. Hier ist jede Vorstellung gleich – und für Sehende vielleicht anfangs gewöhnungsbedürftig.

So bleibt es gleich zu Beginn einmal zappenduster, sogar die Notbeleuchtung geht aus. Und für alle ist Zehes Stimme zu hören, die beschreibt, dass der Vorhang noch zu ist, nun aufgeht, ein wenig Licht angeht samt Beschreibung dessen, was auf der Bühne so herumsteht – von der Couch bis zum Kühlschrank, einigen Treppen bis zur Eingangstür und einer halb-offenen Tür zu einem weiteren Raum… (Bühne: Erwin Bail) – eine Art „bebildertes Hörspiel“ wie es der Regisseur nennt.

So und ähnlich spielt es sich den ganzen Abend ab, bis hin zur Ausstattung mit weißen Fotos an der Wand und einer unbedruckten Zeitung– und somit ist dieser ziemlich innovativ – für Österreich, Inklusion einmal von der anderen Seite angegangen. Aber, so Regisseur Prückner: „Selbst am Broadway wurde das Stück erst 2017 zum ersten Mal mit einer blinden Schauspielerin besetzt.“

Und er ist eine Wohltat für blinde Besucher:innen. Eine davon erzählt KiJuKU.at: „Ich gehe oft und gern ins Theater, leider gibt es noch nicht sehr viele Vorstellungen mit Audio-Description. Aber so wie da, das ist neu, sogar die Programmzettel gibt es in Braille-Schrift.“ Die tastbare Schrift aus erhabenen Punkten feiert übrigens heuer ihren 200. Geburtstag.

Von Anfang an war klar, Susy Hendrix ist Frau über ihr Leben – im Gegensatz zur Originalfassung. Sie checkt nicht nur alles, weiß, wie sie sich wo bewegen muss, kennt aber auch – da kommt aus den Dialogen hervor – natürlich zielsicher ihre Wege in der Stadt. Und sie lässt sich nie und nimmer bevormunden, verfolgt auch ebenso zielstrebig Auswege aus der verworrenen kriminalistischen Situation, selbst in den brenzligsten Situationen. So „nebenbei“ gibt sie dem Publikum über Szenen im Stück so manchen Alltags-Rat mit auf den Weg. Kommt es doch leider nicht so selten vor, dass Menschen im Gespräch mit Blinden mitunter lauter werden: „Ich kann ganz gut hören!“ löst so manches „Aha“-Erlebnis aus;)

Eine weitere wichtige Figur im gesamten Geschehen ist die der Gloria, einer ungefähr 12-jährigen Nachbarin mit dicker Brille und Augenklappe. Diese Pubertierende, glaubhaft gespielt von Iris Pollak, hat Auge(n) nur für den Fotografen Sam, himmelt ihn an und ignoriert Susy, ja mobbt sie sogar ein wenig an. Letztlich freunden sich aber die Frau und das Mädchen ziemlich an und tricksen die Gauner:innen aus. Auch mit demselben Antrieb: Wir sind selbstständig und auf keine der Männer angewiesen.

Florian-Raphael Schwarz als dieser Fotograf und Ehemann Sam hat eher nur kurze Auftritte zu Beginn und gegen Ende, ist aber nicht nur Liebender, sondern auch noch Lernender im Umgang mit seiner selbstbewussten Ehefrau und deren Handicap. Einen Kürzest-Auftritt hat Benjamin Lichtenberg ganz am Ende, den Großteil des Abends handhabt er Licht- und Tontechnik.

Computer-Tastatur, Schläuche, Sauerstoff-Masken, ein Fass, weitere Gefäße, irgendwie geheimnisvoll wirkende Lichter, Theaterrauch – ein Labor. Der große (Forschungs-)„Durchbruch“ beginnt als Ausbruch. Ein Wesen reißt Löcher in eine Folie – am Ende ergeben diese gemeinsam eine Art großes Smilie-Gesicht. Durch den Mund entkommt die titelgebende Figur des Stücks „Sukuna“ im kleinen Theater Delphin in Wien-Leopoldstadt.

Bevor dieses im Labor erschaffene „Monster“ (Bianka Bruckner) davoneilt, richtet es noch etliches an Durcheinander im Labor an. Verzweifelt stellt die herbei eilende Doktorin Lucy (Anna Fellner) fest, was passiert ist. Sie ist die leitende und offenbar einzige Mitarbeiterin von Professor Ezechiel Hieronymus Baum, dessen Experimente Sukuna schufen. Er taucht nie wirklich auf, nur seine, doch meist despotische, Stimme ist zu hören.

„Natürlich“ sei ein Fehler Lucys schuld an dem Ausbruch. Und Sukuna ist ganz schön gefährlich. In der Folge passieren in der Stadt einige grausame Morde.

Und damit eröffnet sich auf der zweiten Hälfte der Bühne eine weitere Szenerie mit schlichtem Tisch und einem Sessel sowie zusammengeklapptem alten Laptop: Kommissariat mit einem diensteifrigen Polizisten namens Müller (Dušan Ostojić) und einem kottanesken Kommissar Leopold Ochsenknecht (Georg Wagner, auch Stimme des Profs sowie Co-Regisseur gemeinsam mit Gabriele Weber). Der gibt maximal Anweisungen, wirft aber stets in erster Linie die Papiersackerln seiner Schnitzelsemmeln – Anspielungen auf Kommissar Rex (?) – auf den Schreibtisch, was seinen Untergebenen fast zur Verzweiflung bringt, manchmal muss er, um den „Geruch“ zu übertünchen zu einem vernebelnden Spray greifen.

Soweit die Ausgangsszenerien des rund eineinhalbstündigen neuen Stücks im inklusiven Theater Delphin. In Zusammenarbeit mit dem ÖHTB (Wohnen für Menschen mit Behinderungen) entwickelte die Gruppe das komplexe, vielschichtige Stück. Ausgangspunkt war die Hauptfigur, entlehnt aus einer bekannten Manga- und Anime-Serie Jujutse Kaisen (von Gege Akutami). Ryomen Sukuna ist dort der wichtigste Gegenspieler, ursprünglich Mensch und nach seinem Tod König der Flüche und größter Magier. Seine bösen Kräfte verteilten sich auf 20 Finger.

Diese brachte Bianka Bruckner, die eine eigene kleine Sukuna-Figur aus Klebestreifen und anderen Materialien angefertigt hatte, ins Spiel. Davon ausgehend dachten sich die Teilnehmer:innen die Geschichte mit dem geheimnisumwitterten Forscher aus, der im Labor dieses Wesen erschafft, das dann entkommt und mordet. Aber „nur“ – das steht zwar im Programmheft, kommt aber in der Bühnenversion leider nicht wirklich heraus – brutale Verbrecher, was ihn triggert.

Während die Ermittler – eigentlich ja nur einer, denn der Kommissar hat außer an seinen fleischgefüllten Gebäcken nicht wirklich an anderem Interesse -, im Dunklen tappen, macht sich Journalist Rudi Richter (Marcell Vala) in seinem fahrbaren Untersatz stets auf der Suche nach Sensationsstorys auf zu eigenen Nachforschungen. Entdeckt, dass bei einer der Leichen – sowie bei allen anderen – abgeschnittene Wüstenfuchs-Ohren abgelegt wurden.

Dessen Ermittlungen und Zeitungs-Berichte regen den Kommissar fürchterlich auf, „weil sie Massenpanik in der Stadt verbreiten“. Der Reporter demütigt den Schnitzel-Semmler obendrein, indem er dessen Namen stets offenkundig nicht unabsichtlich verballhornt – Ochsenfrosch, -schwanz, – auge… – vielleicht das eine oder andere Mal zu viel, weil schon sehr erwartbar, aber zum Gaudium so mancher Besucher:innen, die stets herzhafte fast Lachanfälle darüber bekamen.

In der Zwischenzeit versucht der Professor das entkommene Wesen zu finden und entweder einzufangen oder umzuprogrammieren, vielmehr finden zu lassen – denn auch dieser Chef lässt lieber arbeiten 😉

Dafür soll Dr. Lucy Spezial-Mitarbeiter:innen anheuern, die in einer abgeschiedenen Akademie ausgebildet werden. Und so meldet sich Fuente Rodriguez (Judith Czerny) – besondere Fähigkeit: Sich unsichtbar machen. Was gelingt, weil schon die eigenen Eltern ihr Kind nicht wahrgenommen haben. Dazu gesellt sich der unorthodoxe Mike Zargus (Marcus Zirg), der sich kaum Regeln und Benimm-Regeln unterwerfen kann sowie Josef Salazah (Erich Rosenberger), der hypnotisieren und Feromonenstaub verbreiten kann. Was wieder den Bogen zu den vielfältigen magischen Eigenschaften der Manga- und Anime-Figur einerseits schlägt. Und andererseits auch zur Szene von Menschen mit Behinderungen, die darüber hinaus über Talente verfügen, die von vielen nicht wahrgenommen werden (wollen).

Neben Szenen aus den Akademie-Prüfungen spielt noch ein dritter Spielort eine Rolle: Tiergarten. Hier hat Sukuna Zuflucht gefunden als Tierpfleger – hin und wieder baumeln zwei lange Tierarme in den Innenseiten des langen, großen Mantels. Kollege Günther Edmund (Danijel Marinković) mehrfach mit Bananen unterwegs, weil er hauptsächlich für die Affen verantwortlich ist, hat immer wieder ausufernd theatrale fast opern-arienmäßige Auftritte – mitunter mit Gesang.

Wie das Trio aus der Forschungs-Akademie versucht, Sukuna wieder einzufangen, was dabei noch alles passiert und ob die Morde aufhören… – das sei hier sicher nicht gespoilert. In der Woche nach Ostern wird noch drei Mal gespielt.

Auftakt zu einer neuen Krimi-Reihe. Das junge Detektiv-Duo Elsa und Karl leben in einer „zauberhaften“ Straße, der „Andersgasse 7“, die der Serie von Christiane Schreiber auch den Titel gibt. Hier passieren weniger kriminelle, als vielmehr sehr merkwürdige und auch unglaublich magische Dinge.

So lebt in diesem Haus nicht nur eine Hexe, deren Schlüssel Beine hat und immer eigenständig den Weg nach Hause findet, sondern auch mindestens ein Geist sowie ein Klabautermann, eine Art böser Kobold. Und diese Phänomene der unsichtbaren Gesellen lassen sich nicht als mysteriös erscheinende natürliche Vorkommnisse erklären. Es gibt sie eben. Schließlich geht es hier nicht um Fakten, sondern um eine fantasievolle Geschichte.

Die beiden Kinder halten übrigens auch nicht über Handys Kontakt, wenn es schon spät und Schlafenszeit ist oder wie in diesem Fall über viele Kapitel hinweg Karl Hausarrest hat. Sie verständigen sich über Funkgeräte.

Ohne allzu viel zu verraten, im Zentrum dieses ersten Bandes steht nach einigen kleineren Erkundungen und Entdeckungen der Samen einer geheimnisvollen „Allwachspflanze“. Ein Wassertropfen und sie „explodiert“ förmlich. Was anfangs vielleicht spannend wirken mag, wird rasch sozusagen zur Albtraumpflanze, die alles überwuchert und zerstört. Daher darf so ein Samen niemals… aber Karl hat von seinen Eltern sozusagen Forscherdrang „vererbt“ bekommen. Das Unheil nimmt seinen Anfang.

Natürlich, aber das ist von Beginn an klar, kriegen die beiden Kinder-Detektive – sie „Adlerauge“, er „Riechnase“ – das am Ende in den Griff. Leider verrät schon der Untertitel des Buches „Ein Fall für den fantastischen Flusenwutz“ viel zu früh den Weg zur Lösung. Dennoch lesen sich die knapp mehr als 150 Seiten mit Zeichnungen, die auch die Autorin angefertigt hat, nicht nur leicht, sondern doch immer wieder auch spannend.

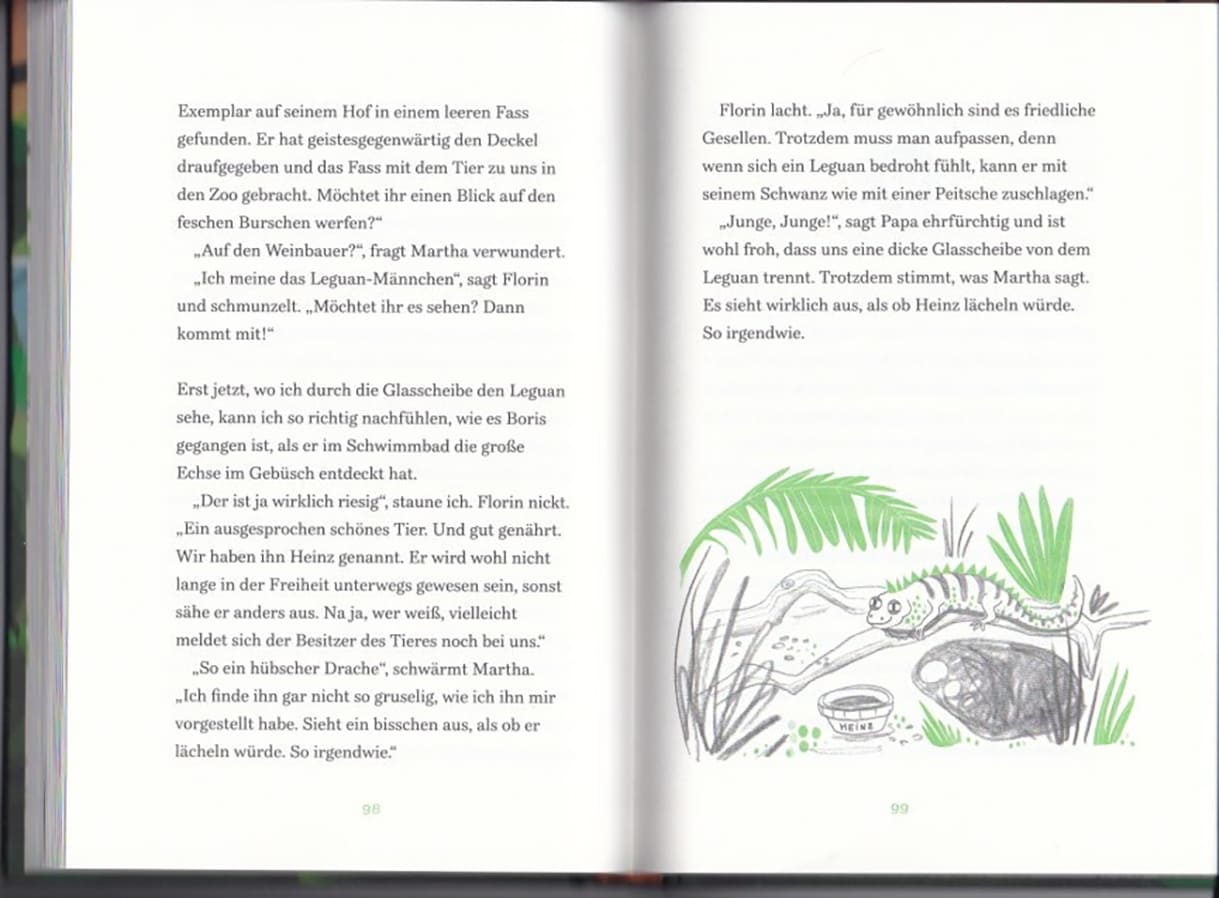

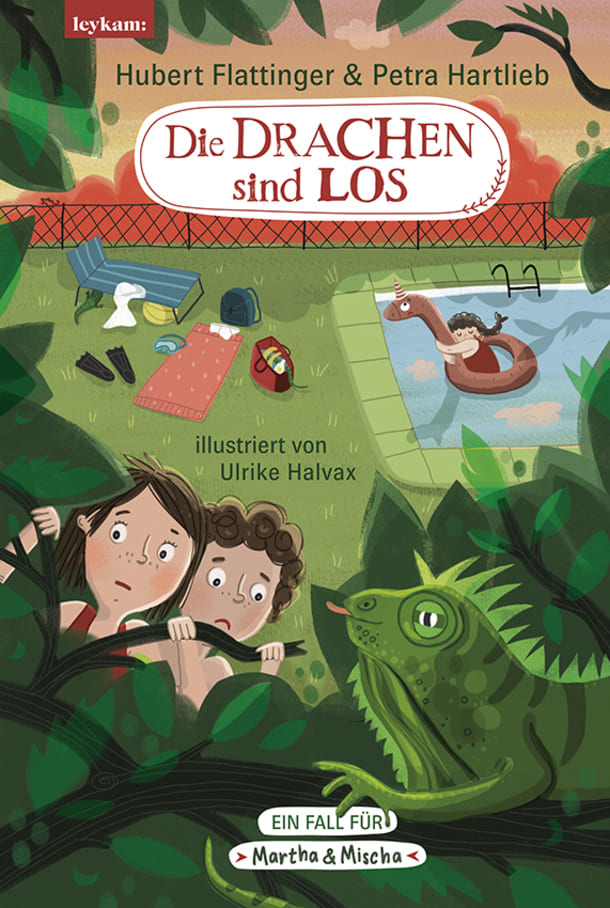

Ein Besuch im Schwimmbad der neuen Heimat der Zwillinge Martha und Mischa steht am Beginn des dritten Detektiv-Abenteuers der beiden und ihrer sechs neuen Freund:innen. Die „Glorreichen Acht“ haben schon in Band 1 Hunde aus einem unerträglichen Heim gerettet, danach aufgedeckt, dass angeblich glückliche Hühner gar nicht so frei leben konnten.

Doch haben sie nun eine Zeitreise unternommen? Immerhin heißt der neue Krimi „Ein Fall für Martha & Mischa“ im Haupttitel „Die Drachen sind los“.

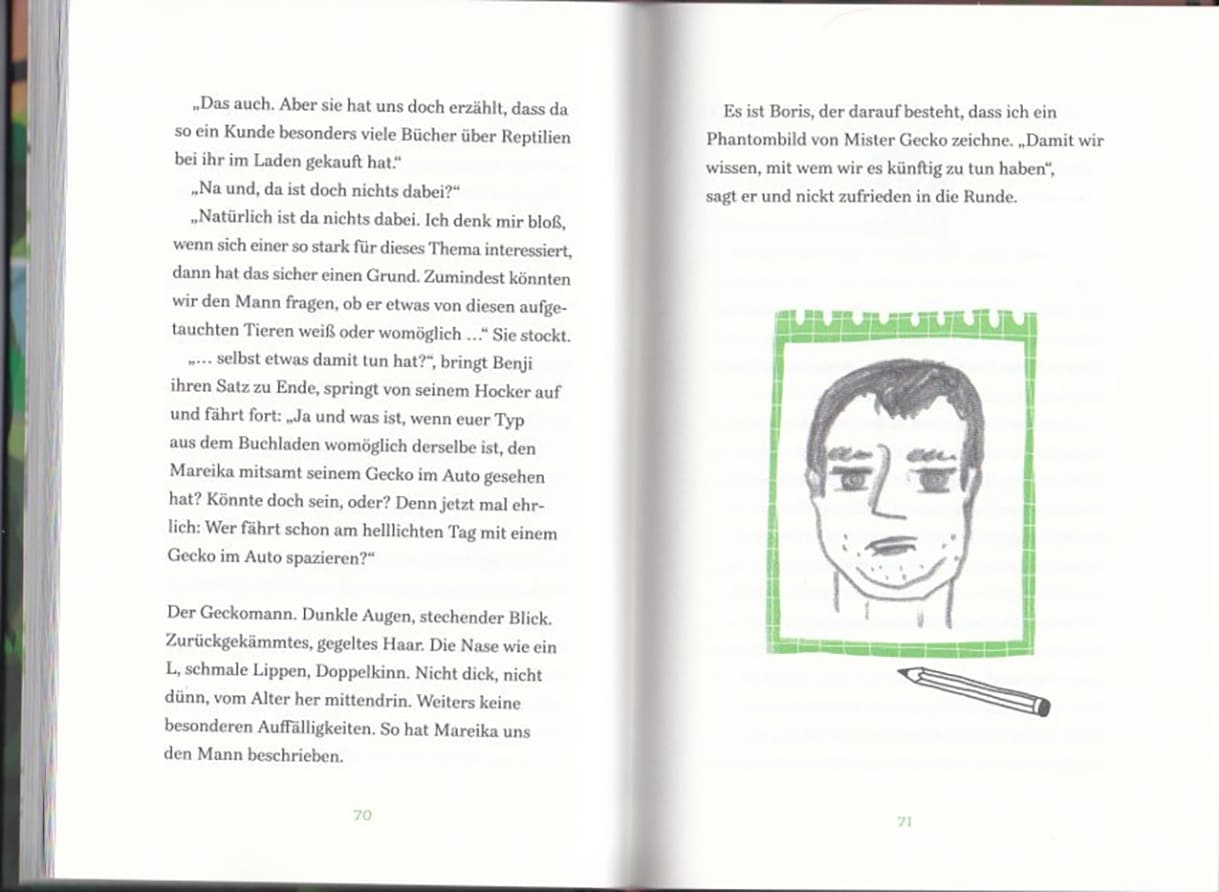

Zunächst wird Boris belächelt, als er von einem solchen erzählt, den er in einem Gebüsch im Freibad von Krähfeld entdeckt hat. Hahaha, sicher eine Eidechse und ähnlich lauten die Kommentare all jener, denn er davon berichtet. Doch dann erwacht der detektivische Spürsinn. Mareike entdeckt auf dem Recyclinghof einen Mann, der alte Käfige abliefert und in seinem Transportauto einen Gecko sitzen hat. Irgendwo im Wald tauch auch eine Schlange auf, die sicher nicht zu den heimischen Arten zählt…

Die Kinder beginnen im Internet über Echsen, Schlangen &Co zu recherchieren, holen sich in einer Buchhandlung ein umfangreiches Werk dazu, erfahren, dass sich auch wer anderer kürzlich Lektüre über derartige Tiere besorgt hat…

Illegaler Tierschmuggler, dem einige seiner Viecher entkommen sind?

Wie in den beiden ersten Bänden – wobei jeder für sich unabhängig gelesen werden kann; was zur Story als Vorgeschichte notwendig ist, wird zwanglos da oder dort vom Autor:innen-Duo Petra Hartlieb und Hubert Flattinger so nebenbei eingestreut.

Beibehalten wird das Erfolgsrezept je abwechselnd eines der flott zu lesenden Kapitel aus der Sicht von Martha und das folgende von Mischa erzählen zu lassen. Ebenso sind wieder – neben den Portraitzeichnungen des jeweils erzählenden Kindes in den dem Kapitel entsprechenden Stimmungen – kleine oder mittelgroße Zeichnungen von Ulrike Halvax in Schwarz-weiß-grün – siehe Beispiele auf den hier veröffentlichten Doppelseiten, die den ohnehin schon leicht lesbaren Text nochmals auflockern.

Dieses Mal aber gibt es am Ende eine überraschende Wendung, und möglicherweise einen „Cliff-Hanger“ für das nächste Abenteuer, weil doch nicht die Herkunft aller Tiere, die vorkommen, geklärt wird.

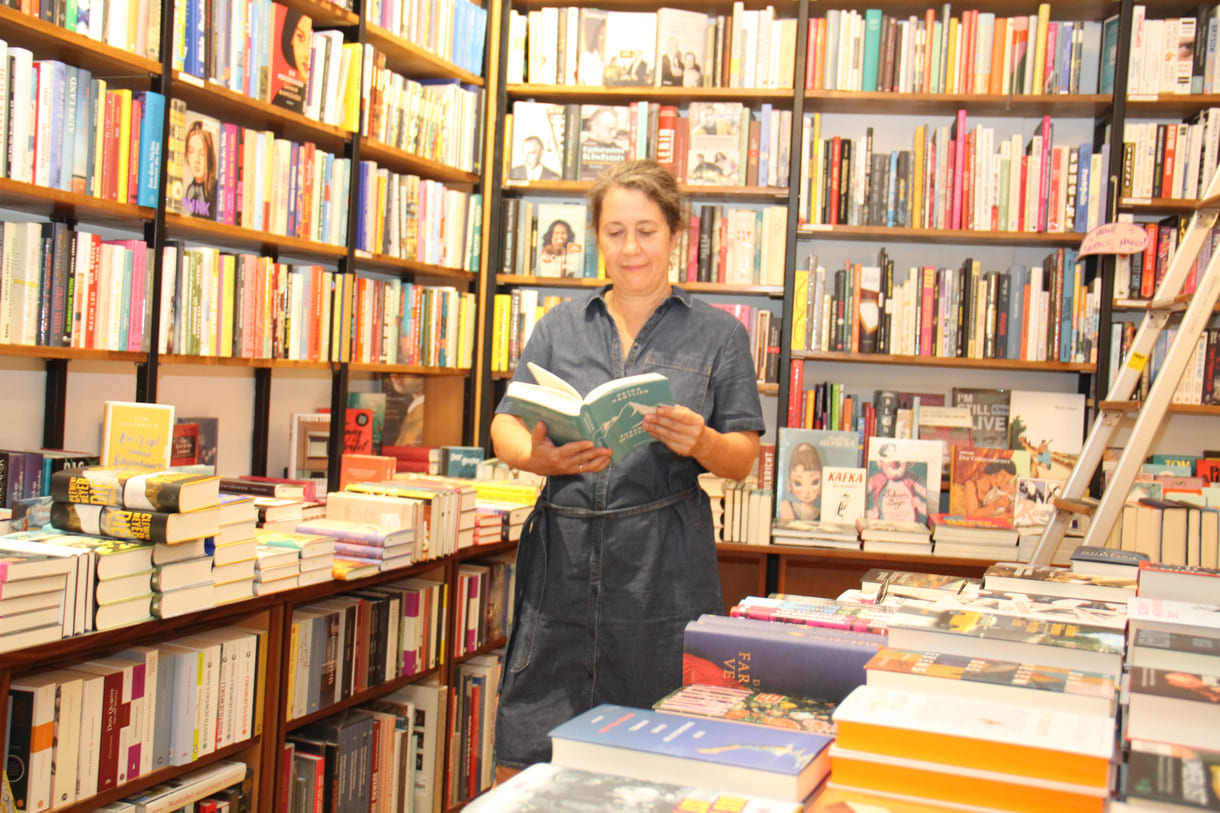

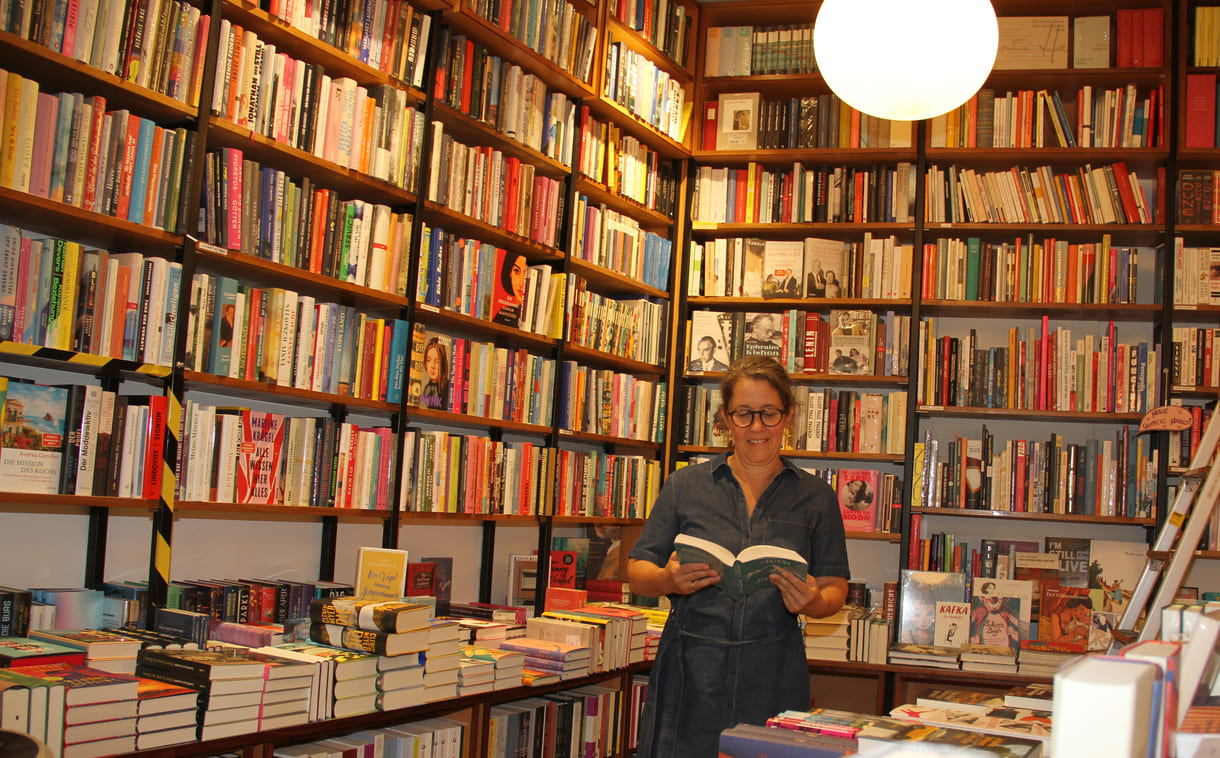

Knapp mehr als 400 Seiten, türkiser Einband, stilisierte schneebedeckte Berggipfel, Titel „Freunderlwirtschaft“ – der Kriminalroman ist eine Art Schlüsselloch-Polit-Thriller mit so manch bekannten Versatzstücken wie berühmt gewordenen Chats. Und doch eine fiktive Geschichte, wie Autorin Petra Hartlieb schon auf der Seite bevor die Story beginnt, in drei Zeilen schreibt: „Auch wenn Sie glauben, dass Ihnen in diesem Roman einiges bekannt vorkommt, möchte ich betonen: Die Geschichte ist zur Gänze von mir ausgedacht.“

Wenngleich schon immer wieder von realen Ereignissen, Vorkommnissen und den entsprechenden Medienberichten inspiriert – wie zu lesen, die Autorin im Gespräch doch einräumt. Mitunter habe die Wirklichkeit allerdings – wie oft auch im Kabarett – die Kunst überholt. Standen da im Text Passagen von denen, sie vom Verlag hörte, das könne es doch gar nicht geben – und einige Zeit später standen ähnliche Dinge in den Medien…

Zu einer Besprechung des Buches, eines absoluten Page-Turners, geht es in einem eigenen Beitrag – Link weiter unten. Hier ein Gespräch im Hinterzimmer, eher Kämmerchen, hinter den bis an die Decke mit Büchern gefüllten Regalen der kleinen Buchhandlung der Autorin in Wien-Währing. Bevor sie die Buchhandlung übernommen hat, veröffentlichte Hartlieb schon Krimis, in der Zwischenzeit auch Kinderbücher – eines über diese Buchhandlung und zwei Krimis.

KiJuKU: Wie kam es zu „Freunderlwirtschaft“?

Petra Hartlieb: Der Dumont-Verlag hat bei mir angefragt, ob ich nicht wieder einmal was veröffentlichen wolle. Den großen Roman, den ich vorhab, konnte ich nicht anbieten – da brauch ich fünf Jahre und das geht sich neben der Buchhandlung nicht aus. Dann haben wir die Idee entwickelt, einen richtig coolen Österreich-Krimi zu machen, nicht einen Regionalkrimis, sondern einen richtigen Polit-Thriller, der in Österreich spielt.

KiJuKU: Und wie kam’s zu dem Plot?

Petra Hartlieb: Immer wenn ich nach dem Ibiza-Video auf Lesereise in Deutschland unterwegs war, haben viele Leute gefragt: Was ist denn bei euch in Österreich los? Erklär uns die Innenpolitik, was ist mit den ganzen Chats. Das hat mich so inspiriert und ich hab mir gedacht: Ich mach’s mir nicht ganz einfach und leg eine Putzfrau in den Garten. Dann hatte ich die Idee dieses toten Ministers. Am Anfang lag der in seiner Penthouse-Wohnung und ich hab mir da noch nicht so richtig überlegt, was das alles bedeutet, wenn du einen Politiker im Krimi umbringst. Das wird dann ja sehr.

KiJuKU: Inwiefern?

Petra Hartlieb: Ich hab dann wahnsinnig viel recherchiert, hab zum Glück viele Bekannte und Freund:innen in diversen Jobs – sprich Justiz, Ministerium, Polizei, Anwaltskanzleien. Die hab ich alle ausgequetscht, weil das alles Hand und Fuß haben sollte. Bei Mord im privaten Bereich ist die Kriminalpolizei zuständig, bei einem hochrangigen Politiker hast du sofort den Staatsschutz dabei, Innenminister, Polizeipräsidenten reden mit. Die nette Idee hat sich dann bald als sehr arbeitsintensiv entpuppt.

KiJuKU: Aber aufgeben war keine Option, oder?

Petra Hartlieb: Zwischendurch hab ich’s schon immer wieder einmal verflucht, dass mir das eingefallen ist. Aber aufgeben? Nein, der Anspruch war schon da, dass es so recherchiert ist, dass jemand der es liest und in der Polizei arbeitet oder einem Ministerium, sich nicht ärgert und sagt: So ein Blödsinn, das stimmt ja alles nicht.

Es war auch nicht geplant, dass der Krimi so dick wird, aber weil’s eben so komplex ist, war klar, dass es nicht auf 200 Seiten zu erzählen ist. Und ich wollt’s einfach gut machen und hab dann eben statt einem Jahr zweieinhalb Jahre dafür gebraucht.

KiJuKU: Wann hast du begonnen?

Petra Hartlieb: Ich hab den Vertrag im Frühjahr 2021 unterschrieben und das Exposé abgegeben. Aber zu meiner „Entschuldigung“ muss ich sagen, ich hab dazwischen drei Kinderbücher geschrieben.

KiJuKU: Und du hackelst in der Buchhandlung…

Petra Hartlieb: … und ich mach einen Podcast alle 14 Tage.

KiJuKU: und wie schreibst du dann?

Petra Hartlieb: Ich arbeit ja nicht jeden Tag in der Buchhandlung.

KiJuKU: Aber so anfallartig geballt?

Petra Hartlieb: Immer wieder, aber auch oft zwischendurch. Ich brauch nicht den großen leeren Schreibtisch, ich kann wahnsinnig gut im Zug schreiben oder auch in einem Notizbuch, wenn ich auf der Donauinsel sitz – nicht in jeder Schreibphase, aber es gibt solche Zeiten. Aber bei diesen zwei Erzählperspektiven dieses Buches hast du dann schon das Problem, wenn du zwei Wochen das Manuskript nicht aufmachst, dass du dann vergessen kannst, wo bist du jetzt eigentlich. Das war dann am Schluss die schwierige Arbeit, das alles richtig zusammenzubasteln – da waren schon etliche Anschluss- und Ablauffehler drinnen, die ausgebessert werden mussten.

Wenn ich nix anderes tun hätte müssen, hätte ich’s vielleicht in einem halben Jahr runtergeschrieben.

KiJuKU: Schreibst du eher chronologisch oder einzelne Passagen und Kapitel, die dir einfallen und fügst sie erst dann in die Zeitleiste?

Petra Hartlieb: Total chronologisch. Die zweite Erzählebene, diese Jessica, die mit dem Minister in der Penthouse-Wohnung lebt, hat sich so ein bissl ins Buch reingeschummelt.

Bald einmal hab ich mir überlegt, es ist so langweilig, immer nur aus der Perspektive der Kommissarin zu schreiben, weil dann weißt du ja immer nur, was die weiß. Dann geht sie alle im Ministerium befragen und so, ein bissl Privatleben hat sie zwar auch – aber das ist ja eher alles nicht füllend. So hab ich mir gedacht, ich brauch eine zweite Erzählperspektive. Dann ist diese Frau ins Spiel gekommen, die am Anfang eine normale handelnde Figur war, die immer wichtiger geworden ist. Zwischen den beiden immer hin und her zu springen hat mir total Spaß gemacht, weil das eine Abwechslung war und die einfach zwei total unterschiedliche Frauentypen hast, die beide das Gleiche wollen.

Das war nicht so geplant und hat sich beim Schreiben so entwickelt.

KiJuKU: Aber es gab sie von Anfang an?

Petra Hartlieb: Ja, als Verlobte des Ministers, aber dass sie so ein eigenständiges Profil kriegt, ist wirklich erst beim Schreiben entstanden. Das war zeitweise so, dass ich mir selber gedacht habe: Wer ist das eigentlich? Warum macht die das? Wie kommt die dazu, mit so jemandem zusammenzuleben? Ich wollt das dann selber verstehen!

Das geht auch ein bissl weg vom krimi-Plot, sondern um die Figuren – wer sind die, wo kommen die her, was treibt die an? Mich interessiert ja auch, wo so Typen wie dieser Minister herkommen. Du wirst ja nicht als Arschloch geboren. Und viel, die jung in die Politik gehen, die wollen ja irgendwas. Die haben vielleicht ein anderes Weltbild als ich, aber die wollen was verändern. Ganz viele, sicher nicht alle!

Und in welche Richtung du dich entwickelts ist ein großer Zufall: Wo bist du in die Schule gegangen, wer sind deine Freunde…

KiJuKU: Und Idee Vorgeschichte der Kommissarin Alma Oberkofler, wie sie als Kind aus persönlichem Erleben den Vorsatz fasst, Ermittlerin zu werden – war die auch von Anfang an da?

Petra Hartlieb: Schön, dass du fragst. Ich hatte ungefähr 150 bis 200 Seiten und hab die meiner Verlegerin geschickt. Die Rückmeldung war großartig, aber sie hat gefragt: Diese Alma, die kann ich nicht fassen, die kapier ich überhaupt nicht.

ich war da gerade in Costa Rica, sitz spät am Abend am Pazifik-Strand, es war urlaut wegen der Wellen, ich konnt nicht schlafen, hatte keinen Laptop mit, sondern nur ein Notizbuch und plötzlich ist mir wie aus dem costa-ricanischen Sternenhimmel dieses Geschichte eingefallen. Ich weiß auch nicht, wo die herkommt, aber ich hab diese Vorgeschichte so plötzlich im Kopf gehabt, warum die unbedingt Polizistin werden will. Wie im Fieber hab ich in der Nacht zehn Seiten im Dunklen aufgeschrieben.

KiJuKU: Ich find die auch sehr schlüssig uns spannend, hab allerdings gewartet, dass die irgendwann im Buch auch aufgelöst wird.

Petra Hartlieb: Das ist eine Geschichte, die du nun in mehreren Bänden weitertreiben kannst.

KiJuKU: Das heißt, die Alma ermittelt in weiteren Büchern?

Petra Hartlieb: Die wird sicher fortgesetzt. Diese Geschichte begleitet Alma in ihrem Leben, sie wird sicher einmal darüber stolpern. Aber das ist die Vorgeschichte, mit der ich die Figur der Alma so ein bissl in den Griff gekriegt habe. Ich hab sie dann auch besser verstanden, warum sie so in bissi verkorkst ist.

KiJuKU: Das heißt, Fortsetzungen sind fix?

Petra Hartlieb: Der zweite Band ist schon in Arbeit.

KiJuKU: Der zweite Krimi spielt auch wieder in der Politik?

Petra Hartlieb: Der Kriminalfall wird schon wieder etwas mit Politik zu tun haben, aber natürlich nicht in dieser Blase. Aber wenn du mit so einem Polit-Thriller beginnst, würdest du die Leserinnen enttäuschen, wenn du im zweiten Band den Kriminalfall im privaten Milieu ansiedelst. Aber Politik ist ja überall – das können Verfehlungen im Altenheim sein, das kann ein Bombenattentat sein, das kann im Krankenhaussektor sein… aber es wird sicher nicht so ein „who done it“ und dann ist der Gärtner der Mörder-Krimi sein.

KiJuKU: So ganz alles ist ja nicht – wie du in den Vorzeilen schreibst – erfunden?

Petra Hartlieb: Ich hab keine Whistle-Blower gehabt, ich hab ja nur was in Zeitungen zu lesen war in die erfundene Geschichte verbraten. In der Szene wo der Minister als er noch gelebt hat, seiner Medienabteilung sagt, wir brauchen wieder einmal eine positive Geschichte und er schaltet ein paar Inserate, damit er zu einer solchen kommt… Da hat mein befließener, braver, junger, deutscher Lektor am Rand dazugeschrieben: „Das ist ja ein Skandal, das musst du aber auserzählen.“ Und ich hab dazu geschrieben: „Nein, das ist in Österreich total normal! Und nicht nur bei dieser Blase – es gibt ja auch die Anspielung an den SPÖ-nahen Club 45, den Udo Proksch und diese Blase.

KiJuKU: Wer außen vorbleibt ist allerdings die blaue Blase mit auch so manch dubiosen Geschäften um Ideenschmiede oder diverse Korruptionsfälle.

Petra Hartlieb: Genau, vielleicht nehm ich mir dir im nächsten Krimi vor. Der zweite Band wird bläulich werden. So ganz will ich’s noch nicht verraten, aber es wird auf jeden Fall ein blauer Umschlag werden.

KiJuKU: Wirst du am zweiten Band auch so lange schreiben?

Petra Hartlieb: Da werd ich vor allem am Schluss mehr Zeit einplanen – das nehm ich mir vor. Die zwei Wochen dieses Mal in einer Stipendien-Wohnung in Venedig, um alles auszubessern, was an Anschlüssen und Übergängen nicht funktioniert hat, waren zu kurz. Da hatte ich zwei Excel-Tabellen erstellt – in der einen die Tage der Ermittlung in der anderen vor allem Jessicas Flucht mit der Zeitverschiebung. Und ganz knapp vor Drucklegung ruft der Lektor an: Du, die Jessica liest in Costa Rica etwas im Internet etwas, das zu dem Zeitpunkt in Österreich noch gar nicht passiert ist…

KiJuKU: Kam so auch auf Seite 312 die Zeitungsmeldung über den Mord am Minister am 17. März zustande, obwohl du viel weiter vorne vom 10. April als dem Tag nach dem Mord schreibst und Alma überhaupt erst am 1. April ihren Dienst in Wien angetreten hat? Ich hatte gegrübelt, ob du da eine versteckte Kritik an ungenauer Berichterstattung von Medien eingebaut hast?

Petra Hartlieb: Nein, das wäre zu sophisticated, das ist ein Fehler, den gibt’s wie alle anderen in der zweiten Auflage nicht mehr. Du bist überhaupt erst der Dritte, dem das aufgefallen ist. Dass Burgenland aber „nur“ flach ist, das bleibt als Scherz, auch wenn du zurecht sagst, es gibt das Leitha Gebirge und den Geschriebenstein…

Ein schwerer türkischer „Ziegel“. Doch die 407 Seiten von „Freunderlwirtschaft“ lesen sich sehr, sehr schnell. Ein Krimi. Nicht irgendeiner – ein Polit-Thriller. Den Mord an einem Minister in einer noblen Wiener Penthouse-Wohnung hat sich die bekannte Autorin Petra Hartlieb ausgedacht, ebenso eine Korruptionsgeschichte um die dubiose Verbauung eines Tiroler Alpengletschers.

Wobei… – so manche Szene, und das eine oder andere berühmt gewordene Zitat aus Chats – kommen österreichischen Leser:innen bekannt vor. Da brauchen sie gar nicht so besonders aufmerksam das politische Geschehen der vergangenen Jahre verfolgt haben. Meldungen und Berichte aus Medien hat Hartlieb, die schon bisher Krimis veröffentlicht hat, in der fiktiven Story „verbraten“, wie sie in einem ausführlichen Interview mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…, erzählt.

In dem Gespräch verrät sie auch, wie Jessica, die vermeintliche Lebensgefährtin des Ministers, von einer Randfigur immer mehr zu einer wichtigen Person beim Schreiben ins Buch „geschummelt“ hat. Und der Roman damit eine zweite Erzählperspektive anbietet. Und über sie baut die Autorin einige Szenen aus Costa Rica ein – das Land kennt Hartlieb aus mehreren Reisen – nicht zuletzt in den „Regenwald der Österreicher“.

Manches Mal sei sie angesichts schon geschriebener Passagen sogar erschrocken, wenn wirkliche Ereignisse oder Berichte über solche fast die Fiktion überholt hätten, gesteht die Autorin im Interview – und kündigt bereits einen zweiten Band – mit blauem Einband an.

Hartlieb hat auch schon Kinderbücher – zwei Krimis und eine Version für junge Leser:innen ihres Bestsellers „Meine wunderbare Buchhandlung“ – die wahre Geschichte ihres Geschäftes in Wien-Währing – veröffentlicht.

Und apropos Kinder/ Kindheit: Die Autorin beginnt ihren Roman mit einer Vorgeschichte vor mehr als 30 Jahren. Die ermittelnde Kommissarin des Mordfalls, Alma Oberkofler ist da zwölf Jahre alt und sie beschließt – der tragische Grund in nächster Nähe sei hier nicht gespoilert – Polizistin zu werden, um später Kriminalfälle aufklären zu wollen – und können.

Auftakt zu einer neuen Serie von Detektivgeschichten – in einem Fantasie-Tierland. Milo Monster, ein Mix aus Frosch, Schildkröte, Känguru und ein bissl Drachen ist Titelfigur – und von Beruf, gleichzeitig auch Berufung, ein Fall-Löser. Offenbar immer – es handelt sich ja erst um den ersten Band – auf Spurensuche.

Zum Start der Reihe eine deutlich sichtbare noch dazu, nämlich eine hellgrüne Schleimspur. Die gehört zu einer grauen Schnecke mit blauem Haus, eines der vielen Haustiere seines Freundes Junus. Plötzlich sei sie, die er Kassandra nannte, verschwunden.

So macht sich Milo Monster mit seinem Freund auf zu dessen Wohnung. Genauer Check – die Schnecke ist wirklich weg…

Im Verlauf der viereinhalb Dutzend leicht lesbaren Seiten mit großer, teils bunter Schrift und farbenfrohen Zeichnungen unterschiedlichster fantasievoller Tiere mit Hang zum liebevoll-Ungeheuerlichen kommt der Detektiv natürlich auf die richtige Spur – auch weil er sich mit einem Schneckenbuch eingedeckt hatte und nun wusste, was es mit Kassandra und deren – vorübergehenden – Verschwinden zu tun.

Am Ende finden sich noch zwei Seiten aus dem nächsten Fall, in dem es um ein Wesen namens Schreck geht, das schon in Band eins eine gewisse Rolle spielt.

Auch wenn der Sozialarbeiter freundlich und empathisch die beiden Buben zu fragen beginnt – die Szene in dem kahlen Büro mit kräftiger Schreibtischlampe vermittelt schon, die beiden haben Angst. Verstehen offenbar die Sprache nicht. Just als Fabian – der Einfachheit halber hat er im Film seinen echten Vornamen – versucht zu erfragen, welche Sprache die beiden mitbringen, stürmen zwei Polizisten in den Raum und nehmen die Jungs gewaltsam mit.

So beginnt der knapp mehr als 20-minütigen Film „Im Schatten von Wien“, entstanden im Projekt „Demokratie, was geht?“.

Gedreht von Profis hinter der Kamera, gespielt zum Großteil von Jugendlichen aus den beiden großen Wiener Gemeinde-Wohnhausanlagen Am Schöpfwerk (Meidling, 12. Bezirk) und Rennbahnweg (Donaustadt; 22. Bezirk). Diese Jugendlichen waren es auch, die in Workshops ihre Ideen für die Story sowie für viele der Szenen einbrachten. Aus den Inputs der Jugendlichen schrieben Ibrahim Amir und Mahir Yıldız das Drehbuch; Letzterer führte auch Regie.

Yousef und Mo – so die beiden Buben im Film – sind beide geflüchtet – und so manches aus der Story hat auch mit den jugendlichen Darstellern zu tun. Abdulsattar Qasimi, der den späteren jugendlichen Yousef überzeugend und ganz und gar nicht laienhaft spielt, obwohl dies seine erste Arbeit vor der Kamera war, hat afghanische Wurzeln. Die Familie seines Kollegen Ali Saykhan Khazaev, ebenso hervorragender Darsteller des jugendlichen Mo, kommt aus Tschetschenien. Zu Interviews mit diesen beiden geht es in einem eigenen Beitrag.

Die beiden eingangs geschilderten Buben – die Protagonisten im Kindesalter – wurden natürlich von anderen gespielt, von Yasir Arman sowie Valerian Vallant. Auch sie beeindrucken – insbesondere wie sich die Angst in ihren Augen, in ihrer Mimik spiegelt.

Die beiden Jungs im Film, schon kurz nach der Flucht trotz der dabei aufgesammelten Traumata brutal be- bis misshandelt, werden im Verlauf der Story Kleinkriminelle. Zentral dreht sich die Story trotz der Action-Szenen aber um die Frage von Ver- und Misstrauen.

Der Polizist in Zivil, der seinen Namen auf Antonio geändert hat, versucht erst im Verhör Mo dazu zu bringen, Yousef zu verraten. Als der sich nicht darauf einlässt, besucht der Polizist jene Moschee, in der er Yousef trifft und dessen Vertrauen gewinnen möchte. Er sei ja selber vor 35 Jahren nach Österreich geflüchtet…

Doch Yousef lässt sich darauf nicht nur nicht ein, er erkennt und sagt, dass Antonio ja zu einer ganz anderen Zeit geflüchtet wäre, wahrscheinlich sogar mit dem Zug angekommen sei und die Lage von Yousef, Mo und den anderen gar nicht verstehe. „Weißt du, wir haben keine Chance, wir waren schon tot, bevor wir überhaupt geboren worden sind…“

Apropos Antonio und Namensänderung. Als Yousef mit Mo neben den Abstellgleisen eines Bahnhofs dahingeht und sich über die „Drecksratten da“ beschwert, meinte Mo: „Ein bisschen Respekt, du bist zu Gast bei den Ratten, immerhin schauen sie nicht so komisch, wenn sie deinen Namen hören!“

Im Bühnengespräch nach dem Film erläuterte Mo-Darsteller Ali Saykhan Khazaev, dass es zu diesem Satz kam, weil er immer wieder erlebe, dass Leute komisch reagieren, wenn sie seinen Namen oder den so mancher Freunde zum ersten Mal hören… – Erlebnisse von Alltags-Rassismus.

Und das bezieht sich dann nicht nur auf die Namen – sondern auf das Gefühl, nicht dazugehören zu dürfen.

Die große Filmpremiere mit Hunderten begeisterten Kino-Besucher:innen bildete da übrigens ein Gegengewicht – ebenso wie schon die Arbeiten mit den Profis an dem Film.

Großer Jubel des vollbesetzten Saals für den Film und die darstellerische Leistung der Jugendlichen, die fast ausnahmslos zum ersten Mal vor der Kamera spielten. Immer wieder jedoch gab’s Bedauern, dass sich praktisch alles um Burschen drehte. Der Grund: Für die Workshops hatten sich fast ausschließlich solche gemeldet. „Demokratie, was geht?“ ließ jedoch anklingen, der nächste Film solle sich vor allem um Mädchen drehen.

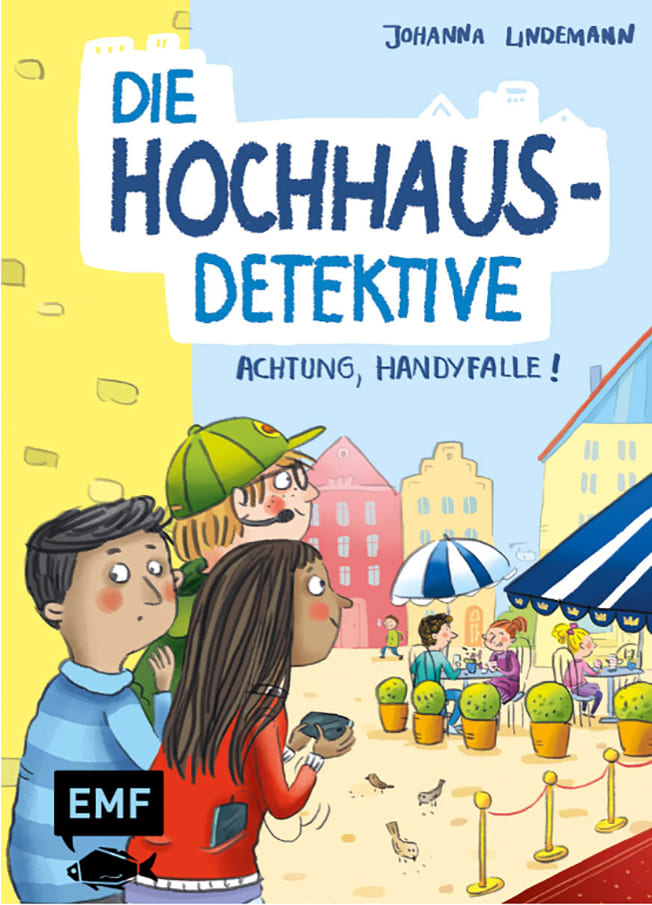

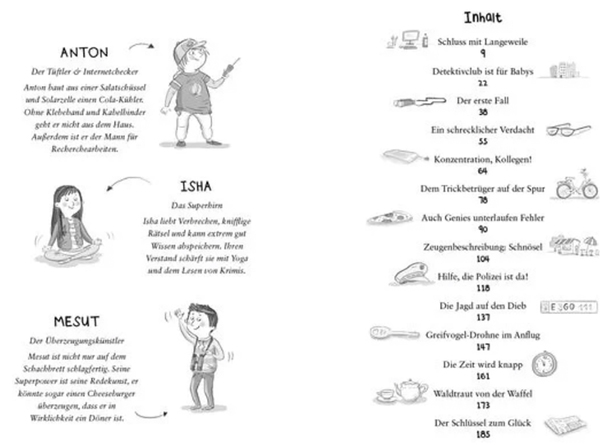

Kaum beginnt der Ruhm der drei sehr jungen Detektiv:innen Anton, Isha und Mesut zu verblassen, tut sich ein neuer Fall auf. Das Trio von Hausnummer 42 in der Hochhaus-Stadtrand-Siedlung scheint einem organisierten Handy-Diebstahl auf der Spur zu sein.

Die drei 10-Jährigen beobachten von ihrem „Büro“ auf dem Dach des Hochhauses einen 14-Jährigen, der einen Metallschrank voller Handys hat. Außerdem haben sie gesehen, dass er von einem jungen Mädchen ein Handy entgegengenommen und von einem Erwachsenen Geld bekommen hat. Und obendrein ist dieser ein fieser Typ, hat das Trio schon mehrfach geärgert…

Ohne jetzt allzu viel Spannung zu „rauben“ – dir als Leserin/ Leser deutet die Autorin Johanna Lindemann ohnehin schon mit Hinweisen auf Plakaten und Pickerl in Maxims Zimmer an, dass der mit den vielen Handys vielleicht anderes im Sinn hat (MAXIMaler Handyservice). Wieder einmal eine Lektion in Vorurteilen – wie schon in Band 1, wo die drei Kinder-Detektiv:innen allen anderen vor Augen führen, dass Verdächtigungen anhand von Klischees nicht nur falsch, sondern auch gemein sind. Diesmal lässt die Autorin ihre drei Titelheld:innen selber „einfahren“ – und dich noch schlauer sein als ihre Spurensucher:innen. Das kann schon deswegen verraten werden, weil zu diesem Zeitpunkt noch fast die Hälfte des Buches vor dir liegt. Da wäre die Lösung des Falls wohl kaum angesagt 😉

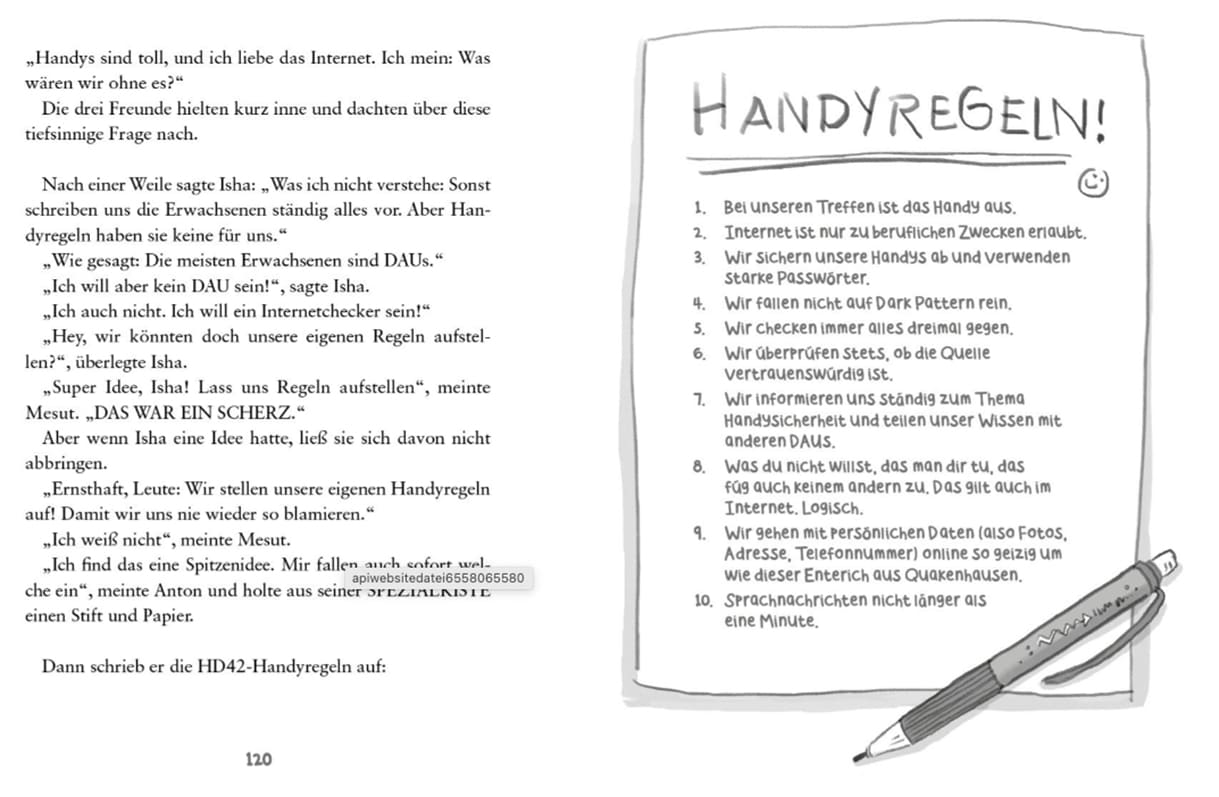

Weil sich zwei des Trios ständig durch Handy-Spiele bzw. -Videos ablenken lassen, geben sich die Hochhaus-Detektiv:innen eigene zehn Regeln (S. 121), die natürlich auch einige der zuvor angesprochenen und weitere Sicherheitseinstellungen umfassen. Um zu verhindern, dass sie selbst oder ihre Leser:innen zur Kategorie DAU (Dümmster Anzunehmender User) zählen. Diese Tipps und Regeln gibt’s – über einen QR-Code am Ende des Buches – auch noch in einer ausführlicheren digitalen Version.

Geschickt, weil nie aufgesetzt, baut Lindemann auch wieder unsichtbare Wände zwischen Arm und Reich ein – samt Scham, die Menschen aus ärmeren Schichten oft empfinden. In diesem zweiten Band von „Die Hochhaus-Detektive“ mit dem Untertitel „Achtung Handyfalle!“ sind aber auch noch – ausgehend von der Geschichte – so manch brauchbare Tipps an die lesenden Handy-User:innen verpackt: Immer wieder so „nebenbei“ – wenn Ishas Oma keine Bildschirmsperre hat und überall das gängigste Passwort (123456) verwendet.

Natürlich klären die drei, in dem Fall mit Hilfe einer möglichen neuen Detektivin und – ach, nein, alles sei doch nicht gespoilert – den Fall.

Die rund 180 – leicht und flott zu lesende – Seiten sind ebenfalls wieder mit Geschichte mit Schwarz-Weiß-Zeichnungen von Elli Bruder aufgelockert; auch wenn eigenartigerweise es die unterschiedlichen Haut-Teints von der – bunten – Titelseite nicht auf die durchaus auch mit Grauschattierungen operierenden Zeichnungen im Buch-Inneren schaffen.

PS: Ob der Widerspruch zwischen den Zeitangaben für ein Lockvogel-Treffen (S. 108 und S. 110) eine versteckte Detektiv-Aufgabe für Leser:innen oder nur eine Schlamperei ist, die Autorin, Lektorin und allen anderen, die den Text vor dem Druck gelesen haben, durch die Lappen gegangen ist?

Bevor Kinder – bei Familienvorstellungen unterstützt von erwachsenen Begleitpersonen – angeleitet mit Materialien (Batterie, Motor, Drähte, Büroklammern als Schalter) der Puppenspielerin und gelernten Elektrotechnikerin, eigene fantasievolle Roboter bauen dürfen, hören und sehen sie das Theaterstück „Stina und der Tentakelarm-Verkäufer“ von „Robotheater“ aus dem deutschen Bochum.

Die Puppenspielerin und Schnellst-Sprech-Erzählerin Yvonne Dicketmüller führt das Publikum ab 5 Jahren in eine komplexe Geschichte (die sie und die Zeichnerin Vera Keitmeier sich ausgedacht und getextet haben) in der Welt von (fast) nur Roboter:innen. In Robo-City, wo sie immer wieder Stücke ansiedelt, geht’s beim in Feldkirch (Vorarlberg) gezeigten Stück im Rahmen des internationalen Theaterfestivals „Luaga & Losna“ (Schauen und Hören) um einen Krimi. Die uniformierten und alle gleich aussehenden gezeichneten Robo-Cops lechzen bei der morgendlichen Besprechung über die zugenommene Kriminalität in ihrem Universum vor allem aber erst einmal nach Kaffee-Öl. Das Schmiermittel, damit sie überhaupt gut funktionieren können. Dieses aber wurde zur Mangelware.

Neben dem übermächtig als riesige Kartonfigur mit Alu-Schnauzbart auftauchenden Polizei-Boss, fällt natürlich vor allem die titelgebende Hauptfigur durch anderes als das gleichförmige Aussehen auf: Stina. Als Kaffeemaschine programmiert, will nichts sehnlicher als Polizistin werden, wird aber von den möglichen Kolleg:innen sowie deren Chef in ihrem Wunsch so gar nicht ernst genommen.

Und klar, sie wird es schaffen, indem sie die Hintergründe der Verbrechenswelle aufklärt. Und dabei – eh kloar, wozu sonst der Titel – spielt ein Tentakelarm eine große Rolle, sogar mitunter eine riesengroße. Denn so wie der große Ober-Polizist und Stina sowie der kleinsten Polizistin POL 101 taucht der Tintenfisch-Arm mit seinen Saugnapf-Noppen nicht nur in den Zeichnungen auf, sondern wird von der Puppenspielerin auch in dreidimensionaler Form (teils 3D-Drucke) außerhalb des beleuchteten Guckkastens be- und gespielt; der Tentakelarm sogar in Klein und riesig, sogar den Polzei-Boss überragender Form

Der überwiegende Teil des verwickelten Krimis – Polizei gegen Ersatzteil-Gang – mit komplexen Wendungen samt Ausflügen über die Feuermauer hinweg in die analoge, natürliche Welt mit richtigem Gras – solches das auf Wiesen wächst und kein Fall für die Polizei ist – wird von der Spielerin in dem genannten Guckkasten stets weitergekurbelt (daher Crankie-Puppentheater; das englische Crank steht für Kurbel).

Zu oft doppelt die Spielerin in zu langen Stück – „aber die Komplexität soll erhalten bleiben“ (so Dicketmüller) Text und Bilder, gesteht in diesem Nachgespräch, dass sie „vielleicht zu wenig den Bildern vertraut“ hätte. Solches aber würde dem Publikum auch Zeit zum Durchatmen und mehr Raum geben, sich auf die comic-artigen Bildern auch zu konzentrieren bzw. selber im Kopf Text und Bild, die gemeinsam ein Ganzes ergeben könnten, zusammenzufügen.

Vielleicht würde sich auch anbieten, einen „Trick“, das Publikum ein wenig mehr bei der Stange zu halten, aus dem ersten Drittel ein paar Mal zu wiederholen: Da bittet die Puppenspielerin und Roboterbauerin die Zuschauer:innen mittels Klatschen, Stampfen usw. für die musikalische Untermalung zu sorgen, denn dafür sei sie gar nicht gebucht worden. Mit Ausnahme dieser einen Passage spielt sie dann aber doch immer wieder Musik ein.

Compliance-Hinweis: KiJuKU wurde von Luaga & Losna zur Berichterstattung nach Feldkirch (Vorarlberg) eingeladen.

„Heute war Freitag, 33. Tag der Sommerferien … und mittlerweile kam Anton jeder Ferientag vor wie einer dieser runden, bunten Kaugummis … Am Anfang dachte man noch: lecker! Aber dann schmeckten sie einfach nur öde und langweilig.“

So steht’s in der Mitte von Seite 2 des Kinderromans „Die Hochhausdetektive“. Auch wann die Autorin Johanna Lindemann im obigen Zitat fad sozusagen gleich einmal verdoppeln muss, werden die restlichen Ferientage natürlich alles andere als das. Eh kloar!

Der Trick viele Kinder- und/oder Jugendbücher mit der gleichen Thematik – meist allerdings schon zu Beginn der Ferien: Neue Spielgefährt:innen tauchen auf. In dem Fall ist es Isha, die neu in dieses Stadtviertel zieht, eine Ansammlung hoher und noch höherer Häuser meist von Familien mit geringem Einkommen. Und bei vielen anderen in der Stadt – und den Medien – irgendwie verrucht, sozusagen „sozialer Brennpunkt“. Und dann gibt’s a noch Mesut, den langjährigen Mitbewohner Antons in dieser Wohnsiedlung, den aber bisher meist als Art „babysch“ abgetan hat, weil der – um rund ein Jahr jünger ist.

Die drei finden dennoch zueinander und werden zu einer verschworenen Detektiv-gemeinschaft – wie ja schon der Titel des Buches vermuten lässt 😉

Und das kam zufällig: Anton zockt gern Detektivspiel am Computer oder Handy und hat die Idee, am Dach des Hochhauses ein Detektivbüro einzurichten. Mesut bringt das heimlich ausgeborgte Fernglas seines Opas mit – und sie beobachten zufällig, naja nicht ganz, die Autorin hat sich’s ja so ausgedacht, einen Trickdieb in einem der Reichen-Häuser beim Park in der Nähe.

Aber der Polizei wollen sie nix sagen, sie möchten natürlich den Fall alleine lösen – was zwischendurch zu Problemen führt – immerhin sollen ja 180 Seiten spannend mit Auf und Abs gefüllt werden 😉

In die Krimigeschichte verpackt die Autorin immer wieder auch das Thema Vorurteile – nicht nur die Polizei verdächtigt den vorbestraften Bruder Mesuts, der mögliche Dieb zu sein, die Nichte der bestohlenen findet sowieso alle „Ausländer“ suspekt und die Kinder-Detektiv:innen sowieso. Aber auch soziale Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten kommen eingebettet in die – mit einigen Zeichnungen von Elli Bruder aufgelockerte – Geschichte. Die beiden genannten Themen wirken jedoch nicht verkrampft und aufgesetzt, sondern kommen so „beiläufig“ eingestreut daher.

Obendrein hat Lindemann das Trio so „gebaut“, dass jede und jeder von den drei Kindern etliche Stärken, aber auch Schwächen, hat und sie einander – trotz mancher Wickel – im Wesentlichen positiv motivieren und vor allem letztlich immer wieder zusammenhalten.

Isha ist ein viellesendes, logik-kombinierendes Super-Hirn, Anton ein Internet-Auskenner und genialer Bastler und Mesut neben seinen Schachkenntnissen ein überzeugender Schauspieler im Alltag, der bald wen überzeugen kann.

Die Autorin dürfte auch noch etwas in den sehr flott zu lesenden Roman, sozusagen einen Page-Turner, das bei Computerprogrammen Easter-Egg genannt wird, einen kleinen Gag am Rande – der sicher eher für erwachsene Leser:innen gedacht ist: Die Hochhausdetektiv:innen nennen sich HD 42 – nach der Hausnummer. Die hat sich natürlich die Autorin ausgedacht. Und 42 ist die Antwort auf alle Fragen des Lebens nach der Romanreihe „Per Anhalter durch die Galaxis“ von Douglas Adams.

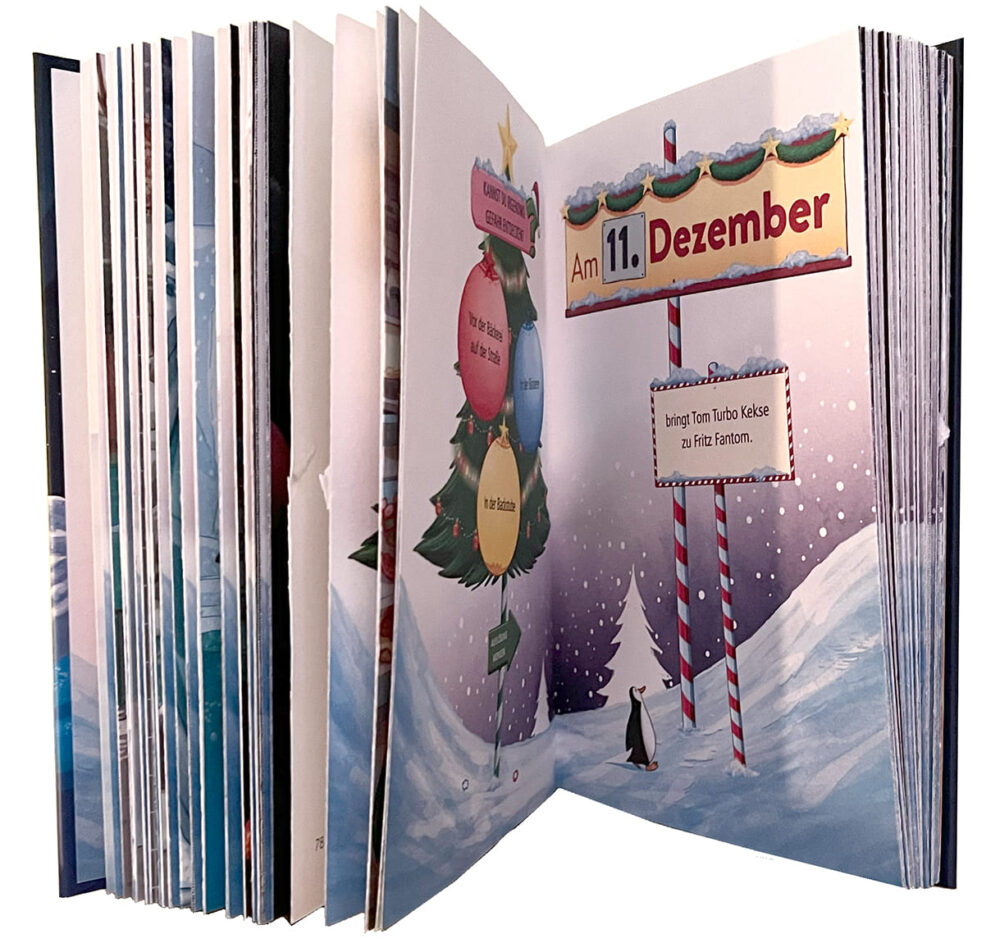

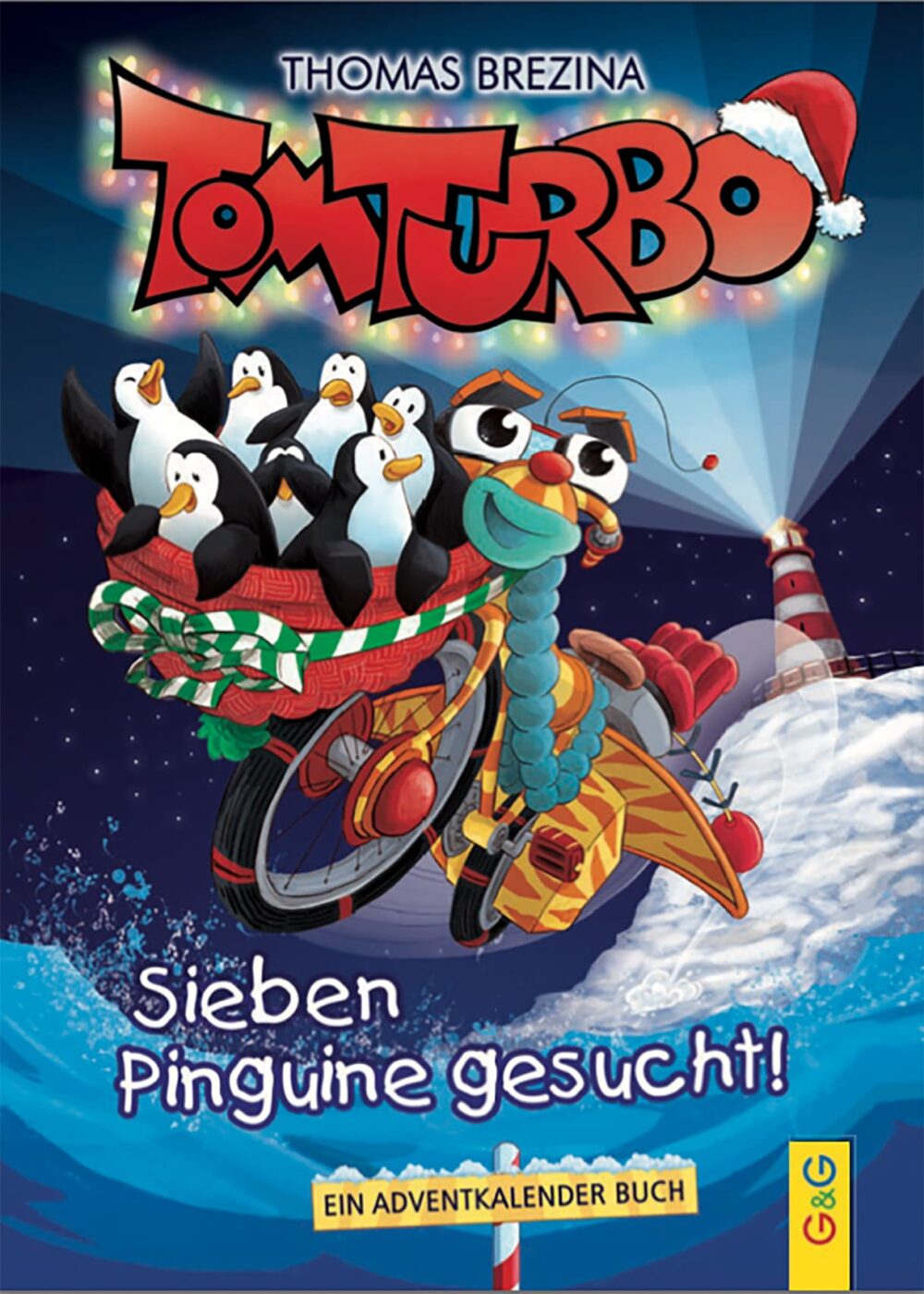

Auch wenn schon fast die Hälfte der Türchen eines Adventkalenders geöffnet sind, würde sich dieses Buch sogar jetzt noch als zusätzlicher „Türöffner“ eigenen. Dann kannst du sozusagen im Schnelldurchlauf bis zum jeweils aktuellen Datum Seiten öffnen. Im wahrsten Sinn des Wortes. Pro Adventkalendertag sind jeweils zwei Doppelseiten am Rand zusammengeklebt, die du mit der Hand, einem Lineal, einem Brieföffner usw. auseinanderbringen kannst.

So genug der technischen Anleitungen. Thomas Brezina lässt sein trickreiches Fahrrad samt Karo und Klaro Klicker (Boss 1 und 2) – und damit dich als Leserin oder Leser Tag für Tag durch ein gefinkeltes Abenteuer radeln, fliegen, gleiten, schlittern … Zunächst – einiges darf ja verraten werden, die ersten Türchen (Seiten) sind ja kein Geheimnis mehr – taucht im Zoo ein zusätzlicher, neuer Pinguin auf – mit einem wertvollen Fuß-Band, wird wieder entführt und … – die Oberbösewichter Fritz Fantom und in dem Fall vor allem Frank Frost kommen natürlich auch drin vor.

Und jedes neu Kapitel bringt auch Rätsel, die du selber lösen kannst – die Hinweise finden sich meist auf einer wimmelbildartig gestalteten Doppelseite in der Mitte zwischen den zusammengeklebten Seiten und drei Tipp-gebende Fragen am Ende des Kapitels, bevor im Text des nächsten Tages die Antwort farblich hervorgehoben abgedruckt ist.

Natürlich geht es nicht nur um den einen, oben erwähnten Pinguin – das verrät ja schon der Titel des Buches „Tom Turbo: Sieben Pinguine gesucht!“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen