Die einen vermeinen im Bühnenbild Fliesen zu sehen, die anderen – solche, die das Buch schon gelesen haben und jene, die am Computer zocken – erkennen natürlich die Pixel (Ausstattung und Licht: Friedrich Eggert). Immerhin ist die Hauptfigur Till Kokorda (Ludwig Wendelin Weißenberger) ein Gamer, in „Age of Empires II“ sogar ein internationaler Champion. Er, der – zumindest im Roman, auf dem das Stück im kleineren Haus des Theaters der Jugend basiert – eher durch Nicht-Auffallen-Wollen durch die Schulzeit kommen will, wurde von Autor Tonio Schachinger ins Zentrum gerückt.

Das Abtauchen ins Computerspiel reicht nicht, der strenge, fast karikaturhaft – im Buch und folgerichtig im Stück – gezeichnete schikanöse Lehrer „Der Dolinar“ (Sebastian Pass) kriegt auch Till noch auf den Kieker. Allein die Vorliebe des Schülers für Informatik statt für klassische Literatur, ist schon Angriffsfläche genug. Wobei Till sich für neuere Autor:innen schon erwärmen kann, für Thomas Bernhard etwa.

Und weil Schachinger den sehr gelungenen Versuch von Regisseur Gerald Maria Bauer die fast unspielbaren autobiographischen Teile Bernhards über Kindheit und Jugend – „Ein Kind“ und „Der Keller“ – vor zwei Jahren gelungen fand, gewährte er dem Theater der Jugend die Rechte, seinen Roman „Echtzeitalter“ zu dramatisieren. Die 360 dichten von vielen Episoden eines strengen Schul-Regimes ebenso wie den Freiräumen, die sich Jugendliche erkämpfen, samt Anspielungen auf zeitgeschichtliche und aktuell politische Ereignisse (nach Schachingers eigener Schulzeit – Ibiza-Video etwa oder die Anspielung auf Polizeipferde des damaligen Innenministers Herbert Kickl und nicht zuletzt auf Corona) sind in ihrer Essenz UND in vielen Details in den knapp mehr als zwei Stunden auf der Bühne zu erleben.

Der „Schlüsselloch“-Roman des Autors über (seine) Schulzeit im Theresianum, nur leicht verändert Marianum genannt, wurde als sein zweites Buch (nach „Nicht wie ihr“ über einen Profi-Kicker namens Ivo) bereits vor zwei Jahren mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet.

Neben den beiden schon genannten Gegenspielern – die einzigen, die „nur“ ihre jeweilige Rolle haben – switchen die fünf Mitspieler:innen in verschiedenste Figuren. So gibt Sophie Aujesky sowohl die Schülerin Fina als auch Tills Mutter sowie die Schuldirektorin, eine Therapeutin und eine Buchhändlerin, bei der sich die Jugendlichen mit Reclam-Ausgaben eindecken wollen, wie sie „Der Dolinar“ möchte. So unterschiedlich die Figuren, so gekonnt stellt sie die Schauspielerin dar.

Curdin Caviezel pendelt zwischen Mitschüler Khakpour, dem Notar in Sachen Erbe nach dem Tod von Tills Vater.

Stefan Rosenthal spielt zwei verschiedene Mitschüler und obendrein bei einer Schulfeier den Opa des einen mit ungarischen Wurzeln. Feli, Tills Freundin, wird ebenso wie seine Tante von Aña-Maria Kunz verkörpert. Schließlich pendelt Clemens Matzka zwischen Tills Vater, der früh stirbt, einem ein wenig karikaturhaften Sektions-Chef bei einem „bemühten“ Kreativbewerb und noch weiteren drei Figuren.

Von Tills Gamer-Karriere wissen nur wenige, die hängt er nicht an die große Glocke. In einem Anfall von bemühter Kontaktaufnahme seiner Mutter zu ihm, versucht er ihr krampfhaft die Faszination dafür zu vermitteln. Fällt unter die Kategorie „bemüht“, die in der Schule kaum besser als ein „Fleck“ ist.

Im Roman formulierte es Schachinger so – noch für Mutter und Vater: „Sie sprechen über Computerspiele, wie jemand, der nicht lesen kann, über Bücher spricht, und ihre Sorgen unterscheiden sich kaum von den Sorgen derjenigen, die zur vorletzten Jahrhundertwende ins Kino gingen und fürchteten, der Zug könnte aus der Leinwand über sie hinwegrollen.“

Die Liebe des Lehrers Dolinar zur Literatur, die er über Druck versucht, seinen Schüler:innen zu verklickern, prallt an Till eher ab, auch wenn ihm Freundin Feli sagt: „Bücher sind wichtiger als Spiele, weil Bücher Mitgefühl vermitteln.“

Aber gilt das auch so generell? Gibt es nicht auch Bücher – ebenso wie Filme, Lieder, Bilder und jedwede künstlerische Äußerung, die auch Hass vermitteln?

Eine Dimension des Romans, die im Stück weniger zur Geltung kommt, ist die immer wieder durchblitzende subtile bzw. fallweise sarkastische Kritik am abgehobenen elitären Dasein und der daraus resultierenden Haltung in dieser privaten eher Upper-Class-Schule, in der unter anderem viele überkommene Umgangsformen überleben.

Vor fast 30 Jahren war er hier Schüler, nun steht er – nicht zum ersten Mal – als Schauspieler auf der Bühne des Festsaals der Handelsakademie I der privaten Vienna Business School (VBS). An diesem Tag um die Mittagszeit erzählt er zusammenfassend und frei den dramaturgischen Bogen des Klassikers „Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Lessing, um das berühmte, davon oft auch losgelöste Kernstück, die Ringparabel, zu spielen.

Dabei wechselt Andreas Roder nur durch halbe Körperdrehungen von der Rolle des Sultans Saladin in jene des weisen Nathans. Optisch verdeutlicht er diesen Kniff durch den zweigeteilten weiten Mantel-Umhang (Kostüm, Ausstattung: Hemma Roder).

Der muslimische Herrscher, der zuvor einen christlichen Tempelritter begnadigte, der wiederum die Pflegetochter des jüdischen gelehrten Geschäftsmannes rettete, will von diesem wissen, welche der drei monotheistischen (Ein-Gott-Glaube) Religionen er für die beste halte.

Darauf lässt Lessing Nathan auf die schon zuvor von Giovanni Boccaccio in „Decamerone“ und anderen Autoren erzählte Ring-Parabel zurückgreifen. Seit Generationen geben Väter einen wertvollen Ring an ihre Lieblingssöhne. In dieser Reihe liebt ein Vater seine drei Söhne gleichermaßen. Und verfällt auf die Idee, zwei ununterscheidbare Kopien vom Original von einem Künstler anfertigen zu lassen.

Natürlich kommt’s zum Streit, wer den echten habe. Da der Ring nicht nur materiell viel wert ist, sondern mit der Gabe verbunden ist, dass dessen Träger Gutes tut, entscheidet ein weiser Richter: Alle drei sollten möglichst viel Gutes tun, dann würden sie schon draufkommen…

Roders Schultheater-Auftritte – neben „Nathan der Weise“ noch Helmut Qualtingers und Carl Merz‘ „Der Herr Karl“ – sind immer mit anschließendem Gespräch / Dialog konzipiert. Auch wenn im vollbesetzten Festsaal sich nur wenige Schüler:innen zu Wort melden, arbeitet das Stück und sein Inhalt offensichtlich weiter in den Köpfen. „Die Ringparabel haben wir im Unterricht durchgenommen, aber das ganze Stück war für uns doch neu“, meinten einige Jugendliche danach zu Kinder I Jugend I Kultur I und mehr… Ein Schüler erzählt dem Journalisten: „Die Ringparabel hat mich so fasziniert, dass ich mir dann das Buch gekauft und es in meiner Freizeit gelesen habe.“

„Gegenseitiges Akzeptieren und dass jede und jeder glauben darf, was sie oder er will“, fasste eine Schülerin schon im vollbesetzten Festsaal die Kernaussage zusammen. „Und dass alle gleich viel wert sind!“, sagte eine andere junge Stimme.

In ihrer Schule würde das schon weitgehend auch so gehandhabt, meinten die meisten rund um den Reporter. Wenngleich das nicht alle so empfinden (konnten)…

„Die Ringparabel hab ich in der Bundesheerzeit auswendig gelernt als mir fad war“, erzählt der Schauspieler KiJuKU.at Damit habe er sich dann auch auf der Schauspielschule beworben. Als er sich nach verschiedensten Engagements irgendwann selbstständig gemacht hatte und neben dem schon erwähnten „Herrn Karl“ noch ein weiteres Stück suchte, verfiel er auf Lessings Nathan. Inspiriert von Michael Köhlmeiers erzählten antiken Sagen fasst er frei sprechend den Inhalt des Stücks davor und danach zusammen, um dann eben wie beschrieben die Ringparabel zu spielen.

* Zitat aus Lessings Originaltext aus der Ringparabel in „Nathan der Weise“

Remake.Ringparabel von einer jungen Theatergruppe vor 7 Jahren <- damals noch im Kinder-KURIER

wie-tolerant-ist-diese-toleranz <- auch noch im KiKu

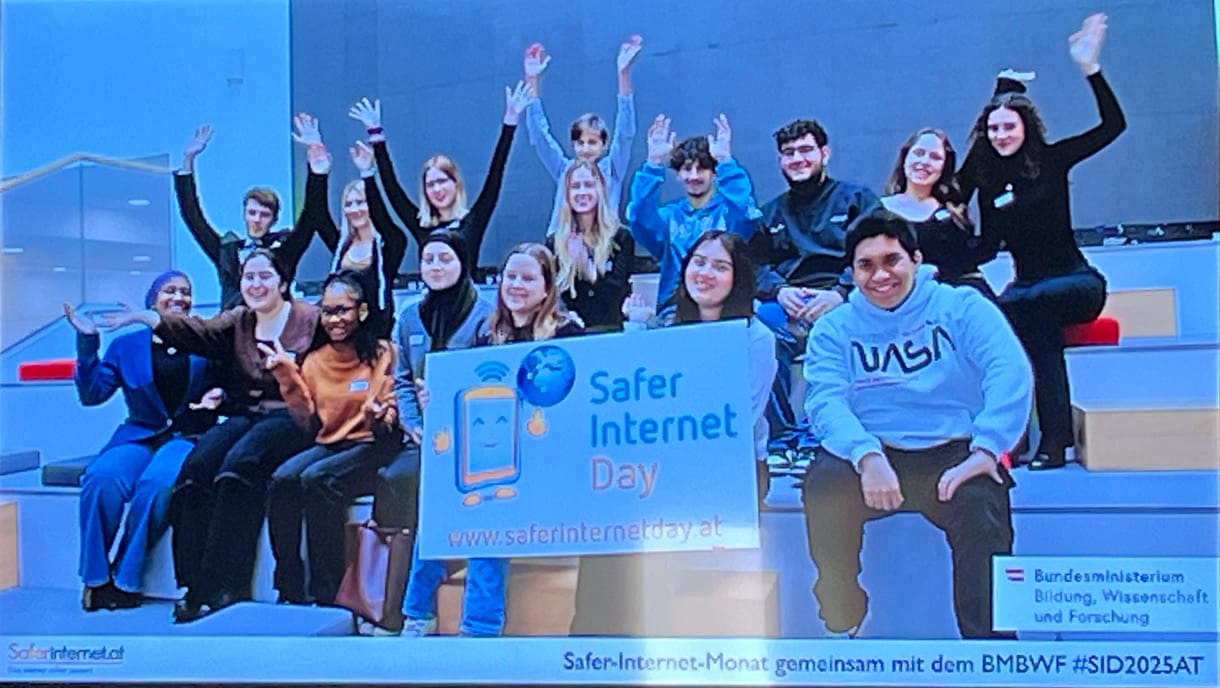

Am 11. Februar 2025 ist der 22. „Safer Internet Day“, der von der EU-Initiative „Saferinternet“ ausgeht. Aus diesem Anlass fand Montagvormittag im Café Museum eine Presskonferenz statt, bei der das Thema „sexuelle Belästigung im Netz“ aufgegriffen wurde. Drei SprecherInnen haben Einblicke in eine aktuelle Studie gewährt, um mit Zahlen die besorgniserregenden, aber meiner Meinung nach nicht besonders überraschenden Fakten zu illustrieren.

Bereits Volksschulkinder werden mit sexueller Belästigung in den digitalen Sphären konfrontiert. Bewusstseinsbildung, frühe Aufklärung und eine vertrauensvolle Gesprächsbasis zwischen Eltern, Lehrpersonen und Kindern und Jugendlichen sollen dem ein Ende setzen: Aber reicht das wirklich aus?

Wie ich dabei erfahren habe, ist digitale Bildung bereits in den österreichischen Lehrplänen verankert, aber ich, die erst letztes Jahr maturiert hat, kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass ich davon wenig mitbekommen habe, denn digitale Medienkompetenzen wurden im Unterricht nur vage thematisiert. Wenn es vorkam, wurde das Thema eher so behandelt, als wäre es sowieso selbsterklärend, aber wie man handeln kann und welche Servicestellen es gibt, wurde nie konkret gesagt.

Sexuelle Belästigung einfach zu ignorieren, ist immer noch die häufigste Strategie von Kindern und Jugendlichen. Das Internet ist, wie ich finde, oft ein schwarzes Loch, wo vieles untergeht. Wahrscheinlich macht es auch keinen Sinn, das Internet komplett zu dämonisieren und Verbote haben sowieso einen gegenteiligen Effekt. Ich glaube, meine Generation, der man als „Digital Natives“ gewöhnlich eine hohe Medienkompetenz zuspricht, wird ein bisschen im Stich gelassen.

Stefanie Kadlec

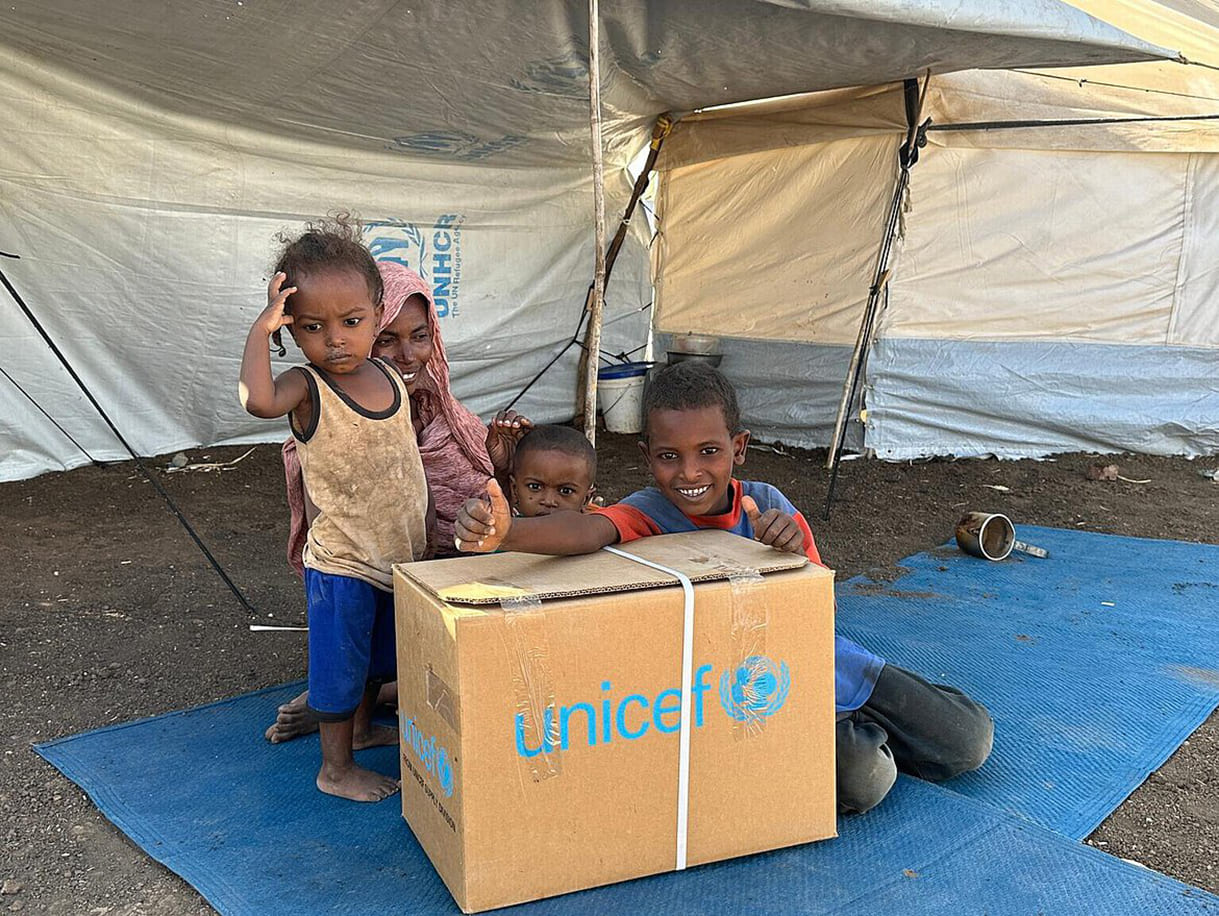

Fast jedes Kinder auf der Welt lebt in einer der Konfliktregionen. Dies ergeben jüngste vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, Unicef, veröffentlichte Daten. 473 Millionen Kinder und Jugendliche (Kinder im Sinne der UNO-Kinderrechtskonvention zählen bis 18 Jahre) sind von kriegerischen Auseinandersetzungen in ihrer Heimat betroffen – bei nicht ganz 2,5 Milliarden Kindern und Jugendlichen weltweit.

„In fast jeder Hinsicht war 2024 eines der schlimmsten Jahre für Kinder in Konfliktsituationen in der 78-jährigen Geschichte von UNICEF – sowohl was die Zahl der betroffenen Kinder als auch die Auswirkungen auf ihr Leben betrifft“, sagte UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell laut einer ORF-Meldung. Diese 19 Prozent sind ungefähr eine Verdoppelung gegenüber den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts. „Die Zahl der Konflikte ist laut Global Peace Index die höchste seit dem Zweiten Weltkrieg“, heißt es laut der schon zitierten ORF-Nachricht.

Dennoch gebe es – der Homepage von Unicef-Österreich zufolge „auch Positives zu vermelden. Bis inklusive Juni 2024 konnte UNICEF unter anderem

Mehr dazu ist auf der Homepage von Unicef-Österreich im Jahresrückblick zu finden, dem auch die hier veröffentlichten Fotos entnommen sind – Link dazu ganz am Ende des Beitrages.

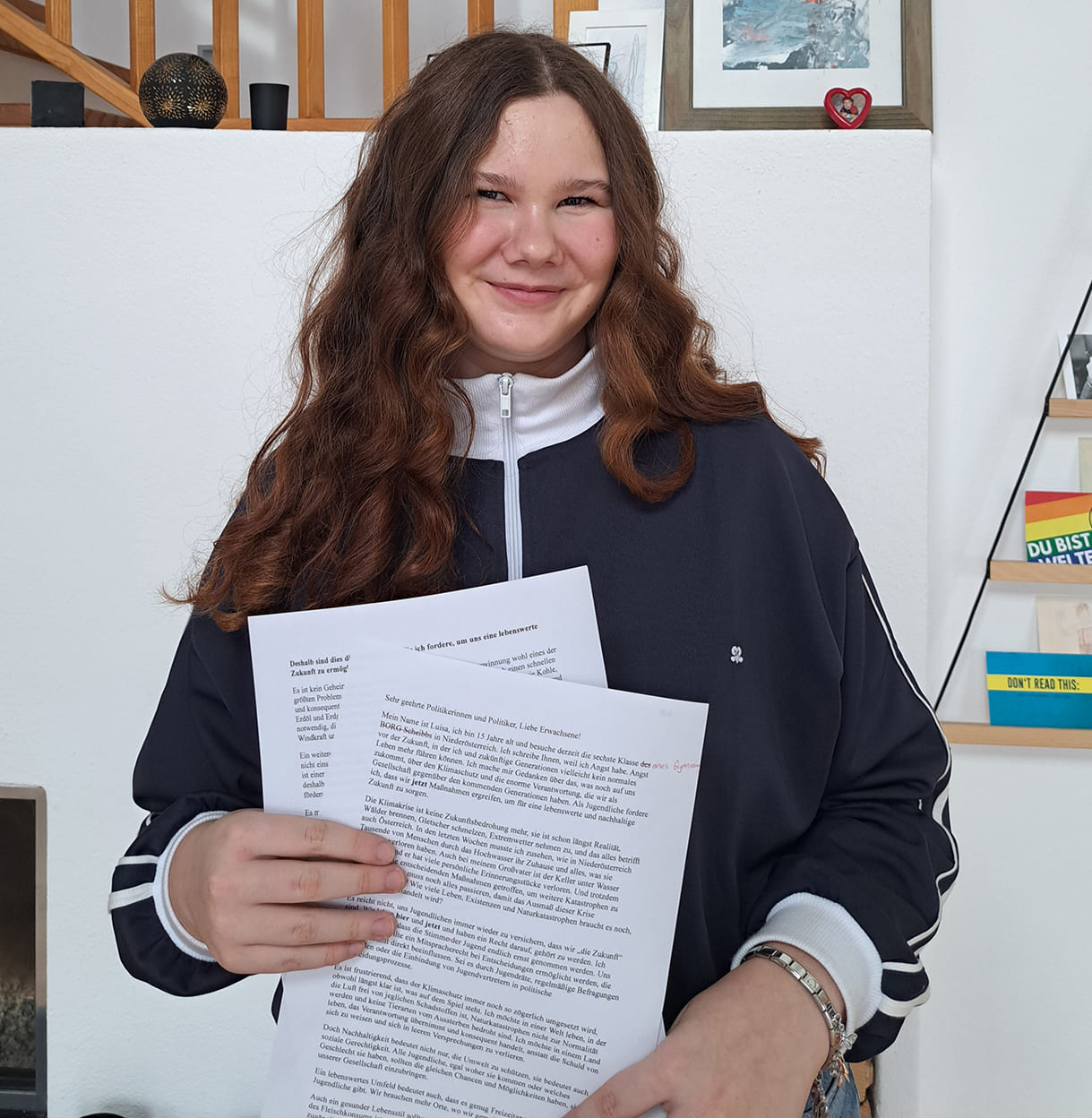

Sehr geehrte Politikerinnen und Politiker, Liebe Erwachsene!

Mein Name ist Luisa, ich bin 15 Jahre alt und besuche derzeit die sechste Klasse eines Gymnasiums in Niederösterreich. Ich schreibe Ihnen, weil ich Angst habe. Angst vor der Zukunft, in der ich und zukünftige Generationen vielleicht kein normales Leben mehr führen können. Ich mache mir Gedanken über das, was noch auf uns zukommt, über den Klimaschutz und die enorme Verantwortung, die wir als Gesellschaft gegenüber den kommenden Generationen haben. Als Jugendliche fordere ich, dass wir jetzt Maßnahmen ergreifen, um für eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft zu sorgen.

… sie ist schon längst Realität. Wälder brennen, Gletscher schmelzen, Extremwetter nehmen zu, und das alles betrifft auch Österreich. In den letzten Wochen musste ich zusehen, wie in Niederösterreich Tausende von Menschen durch das Hochwasser ihr Zuhause und alles, was sie besaßen, verloren haben. Auch bei meinem Großvater ist der Keller unter Wasser gestanden und er hat viele persönliche Erinnerungsstücke verloren. Und trotzdem wurden keine entscheidenden Maßnahmen getroffen, um weitere Katastrophen zu verhindern. Was muss noch alles passieren, damit das Ausmaß dieser Krise unübersehbar ist? Wie viele Leben, Existenzen und Naturkatastrophen braucht es noch, bis wirklich gehandelt wird?

… uns Jugendlichen immer wieder zu versichern, dass wir „die Zukunft“ sind. Wir leben hier und jetzt und haben ein Recht darauf, gehört zu werden. Ich fordere deshalb, dass die Stimmen der Jugend endlich ernst genommen werden. Uns Jugendlichen sollte ein Mitspracherecht bei Entscheidungen ermöglicht werden, die unsere Zukunft direkt beeinflussen. Sei es durch Jugendräte, regelmäßige Befragungen an Schulen oder die Einbindung von Jugendvertretern in politische Entscheidungsprozesse.

Es ist frustrierend, dass der Klimaschutz immer noch so zögerlich umgesetzt wird, obwohl längst klar ist, was auf dem Spiel steht. Ich möchte in einer Welt leben, in der die Luft frei von jeglichen Schadstoffen ist, Naturkatastrophen nicht zur Normalität werden und keine Tierarten vom Aussterben bedroht sind. Ich möchte in einem Land leben, das Verantwortung übernimmt und konsequent handelt, anstatt die Schuld von sich zu weisen und sich in leeren Versprechungen zu verlieren.

Doch Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur, die Umwelt zu schützen, sie bedeutet auch soziale Gerechtigkeit. Alle Jugendliche, egal woher sie kommen oder welches Geschlecht sie haben, sollten die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben, sich in unserer Gesellschaft einzubringen.

… dass es genug Freizeitangebote für uns Jugendliche gibt. Wir brauchen mehr Orte, wo wir gemeinsam Zeit verbringen können.

Auch ein gesunder Lebensstil sollte stärker gefördert werden. Neben einer Reduktion des Fleischkonsums ist es wichtig, dass gesunde, pflanzliche Alternativen leichter zugänglich sind. In Schulen, Restaurants und anderen öffentlichen Einrichtungen sollten mehr umweltfreundliche und gesunde Optionen angeboten werden.

Deshalb sind dies die Maßnahmen, die ich fordere, um uns eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen.

Es ist kein Geheimnis, dass fossile Brennstoffe zur Energiegewinnung wohl eines der größten Probleme für unsere Umwelt darstellen. Deshalb fordere ich einen schnellen und konsequenten Ausbau erneuerbarer Energien. Fossile Energiequellen wie Kohle, Erdöl und Erdgas dürfen in unserer Zukunft keinen Platz mehr finden. Es ist dringend notwendig, diese durch nachhaltige Alternativen wie zum Beispiel Sonnenenergie, Windkraft und Wasserkraft zu ersetzen.

Ein weiterer wichtiger Schritt zur Bekämpfung der Klimakrise, den viele Menschen nicht einsehen wollen, ist die Reduktion des Fleischkonsums. Die Massentierhaltung ist einer der größten Verursacher von Treibhausgasen, speziell von Methan. Es sollten deshalb Maßnahmen ergriffen werden, um den Konsum pflanzlicher Alternativen zu fördern und die Produktion umweltfreundlicher zu gestalten.

Es muss nachhaltige Mobilität stärker gefördert werden, insbesondere durch den Ausbau von Fahrradnetzen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese Angebote sollten für alle Menschen leicht zugänglich und kostengünstig sein, um sie zu einer echten Alternative zu machen.

… den Klimawandel im Unterricht thematisieren, damit Kinder und Jugendliche die Klimakrise verstehen, und lernen, wie sie selbst etwas bewirken können.

Dies sind Maßnahmen, die dringend notwendig sind. Sie haben die Macht, all das in die Wege zu leiten. Sie haben die Verantwortung, uns eine Zukunft zu geben, die nicht von Angst und Unsicherheit geprägt ist. Handeln Sie, bevor es zu spät ist und bevor die Jugend das Vertrauen in eine Politik verliert, welche immer noch zögert, wenn es um unsere Zukunft geht.

Mit freundlichen Grüßen,

Luisa Zuser

Schülerin im BORG Scheibbs (NÖ)

15 Jahre

„Dschungel Wien, Dschungel Wien, Dschungel Wien, wir fordern, wir fordern, wir fordern… Nachttheater für alle…“ Aber auch Sommer- und Freilufttheater beispielsweise im Hof vor diesem Theaterhaus für junges Publikum im MuseumsQuartier. Alice, Alma, Helen, Ida, Jan, Kilian, Lilo, Nawa und Zeynep (beglück-)wünschten so manches zum Jubiläum. Am Wochenende wurde die 20. Spielzeit dieses Theaterhauses, das nach vorangegangenem fast genauso langem Kampf der freien Kinder- und Jugendtheater-Szene 2004 eröffnet worden war.

Neben informativen und bewegenden Reden von Veteran:innen des Theaterhauses und einer (selbst-)ironisch-kabarettistischen Nummer von Magdalena Fatima Al-Ghraibawi mit so manch kritischer Anmerkung in noch längst nicht ausreichenden Diversität wurde der Reigen der Festreden von Kindern eröffnet. Die Genannten hatten in einem einwöchigen Ferien-Workshop ihre Wünsche, Forderungen und Anregungen erarbeitet und in einer Art szenischen chorischen Rede mit Solo- und Duett-Auftritten dargeboten – in voller Länge unten in dem Video zu sehen und hören.

Über die eingangs zitierten Wünsche hinaus, gab es noch so manch weitere, nicht zuletzt jene, mehr Spenden zu sammeln, dass alle Kinder, unabhängig von der finanziellen Lage ihrer Familien Aufführungen besuchen und an Workshops teilnehmen können. Andere Forderungen gingen weit über Theater hinaus, etwa: späterer Schulbeginn, um ausgeschlafen in den Unterricht kommen zu können und vieles mehr. Nicht zuletzt war eine höchst engagierte Rede fast im Stile Greta Thunbergs Teil dieser performativen Geburtstags-Ansprachen: „Wie könnt ihr es wagen, unsere Erde so zu zerstören, … immer mehr Autos herzustellen…! Ich fordere von euch, dass ihr das ändert!“

Mehrmals wiesen die Kinder auch darauf hin, dass es die Kinderrechte auf Freizeit, Spiel, Erholung und Kultur gibt (in der 1989 von der UNO-Generalversammlung verabschiedeten Kinderrechte-Konvention).

Neben den Reden und natürlich zwei Premieren – Besprechung der Stücke, die beide allerdings für Jugendliche und nicht Kinder angesetzt waren, unten verlinkt – startete am Eröffnungs-Wochenende auch eine – teils interaktive – Ausstellung auf Bühne 3 und den Räumen davor. Künstler:innen hatten Requisiten aus Stücken – oder von Gegenständen hinter der Bühne zur Verfügung gestellt. Diese können betrachtet werden. Es gibt aber auch eine kleine Bühne mit Green-Wall – die dein Bild davor automatisch auf einer großen Projektionswand gegenüber erscheinen lässt. Und wenn du bittest, das die vor der Bühne stehende Windmaschine eingeschaltet wird, kannst du beispielsweise deine Haare im Wind flattern lassen. Auch KiJuKU wurde angeschrieben, um etwas zur Schau beizutragen – nun finden sich gedruckte 70-seitige Hefte mit Screenshots der auf kijuku.at erschienen Dutzenden Beiträge über Produktionen in diesem Theaterhaus und einige wenige noch online verfügbare aus der Zeit davor im Kinder-KURIER.

Nach-nachträgliche Anmerkung: Die Kern-Idee dieses „musée sentimentale“ sind übrigens nicht die Objekte, sondern die Beschreibungen der Leihgeber:innen dazu. Und dies geht auf eine Idee des Künstlers Daniel Spoerri und seiner Lebensgefährtin Marie-Louise Plessen zurück. Diese Zusatz-Information, die ich nicht ge-checkt hatte, wurde mir erst durch den nachträglichen Hinweis eines Dschungel-Mitarbeiters bewusst gemacht. Natürlich will ich diese Informationen und meinen Fehler / mein Versäumnis auch öffentlich machen. Die ursprüngliche Formulierung hier wurde von manchen missverständlich aufgefasst, daher diese neue Textierung.

ﻣﻦ اﻣﺮوز اﯾﻨﺠﺎ ھﺴﺘﻢ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ. ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ اﻣﺮوز اﯾﻨﺠﺎ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای

ﺧﻮدم، ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﺻﺪاﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و اﺟﺎزه ﺣﻀﻮر در اﯾﻨﺠﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ، .ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich darf heute hier über das Thema Menschenleben – Menschenrechte – Menschenpflichten sprechen. Ich möchte heute hier nicht nur für mich sprechen, sondern stellvertretend für meine Freundinnen in Afghanistan, die keine Stimme haben und hier nicht stehen dürfen.

Ich bin Sediqa Saeedi. Ich bin 15 Jahre alt und vor drei Jahren aus Afghanistan nach Österreich gekommen. Ich gehe in die vierte Klasse der MSI Feuerbachstrasse.

مدت سھ سال میشود کھ در اتریش آمدم و کلاس چھارم Msi Feuerbachstraße ھستم

اصلاً حقوق بشر چیست؟ وظایف انسان چیست؟

Als ich mit meiner Vorbereitung für die Rede begonnen habe, habe ich mich gefragt? Was bedeutet das überhaupt Menschenrechte? Und was sind Menschenplichten? Ich habe dazu mit Freundinnen und MitschülerInnen gesprochen. Zuerst in Österreich.

Meine MitschülerInnen haben gesagt: Weiß ich nicht, was das ist? Ich kenne das nicht. Und dann habe ich meinen Freundinnen in Afghanistan geschrieben. Und die haben das sofort gewusst: Menschenrecht bedeutet, dass wir die gleichen Rechte wie Männer haben, dass wir in Freiheit, in Sicherheit und in Frieden leben dürfen, und dass wir zur Schule gehen dürfen.

Wissen wir und schätzen wir erst dann, was Menschenrechte sind, wenn sie uns weggenommen werden?

ماده 1 اعلامیھ جھانی حقوق بشر بیان می کند کھ ھمھ افراد بشر آزاد بھ دنیا می آیند و از نظر حیثیت و

.حقوق برابر ھستند

.ماده 3 می گوید ھر کس حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد

.و ماده 26 می گوید کھ ھر کس حق دارد از آموزش و پرورش برخوردار شود

.یعنی دوستان من و بسیاری دخترای دیگھ در افغانستان ھمھ این حقوق را از دست داده اند

Ich bin in Herat, Afghanistan aufgewachsen. Ich wusste damals noch nicht, was Menschenrechte sind. Ich habe mit meiner Freundin Naz in der gleichen Straße gewohnt, nur 5 Minuten voneinander entfernt. Es war nicht sicher in die Schule zu gehen, aber wir sind trotzdem jeden Tag gegangen. Obwohl wir Angst vor Bomben und Angriffen hatten. Meine Freundin Naz war die beste in der Klasse, heute darf sie nicht mehr in die Schule gehen.

Am Nachmittag sind wir mit dem Fahrrad in unserer kleinen Straße gefahren. Meine Freundin darf heute nicht mehr Fahrrad fahren und nur verhüllt und in Begleitung eines Mannes auf die Straße. Was glauben Sie? Wie fühlt sie sich jetzt? Was wird aus ihr und ihren Träumen? Das Recht auf Freiheit, Frieden, Sicherheit und gleiche Rechte unabhängig von Herkunft und Religion ist in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgelegt.

دوستم نازی ھم سن و سال من ورزشکار بود، ژیمناستیک می کرد. او دیگر اجازه این کار را ندارد. او در

مدرسھ خیلی خوب بود و می خواست مثل من دکتر شود، اما دیگر امکان پذیر نیست. این من را بسیار ناراحت

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ اﻣﺮوز اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﻢ ﮐﮫ داﻧﺴﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و .

. ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﭼﻘﺪر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .

Menschenrechte zu leben bedeutet, dass wir in Respekt und Solidarität miteinander leben. So bin ich aufgewachsen. Es war in meiner Familie immer wichtig respektvoll und freundlich mit anderen zu sein. Zu helfen, wenn andere in Not sind. Egal wer sie sind, ob reich oder arm. Das hat mich geprägt. Nur wenn es anderen gut geht, dann geht es uns auch gut.

Wenn wir Menschenrechte, sowie in Freiheit und Sicherheit leben möchten, haben wir nicht dann auch die Pflicht die Rechte anderer zu wahren und zu respektieren?

ھفتاد و پنج سال پیش در دسامبر گذشتھ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیھ جھانی حقوق بشر را

تصویب کرد. این یک پروژه بزرگ صلح بود کھ پس از جنایات جنگ جھانی دوم ایجاد شد. امروزه دیگر در

سیاری از کشورھا حقوق بشر رعایت نمی شود، جنگ ھا بیشتر و دموکراسی ھا کمتر است. اما حتی در

اروپا کھ خود را خوش شانس می دانیم کھ رفاه، دموکراسی و حقوق بشر داریم، اینھا تضمین نمی شود. روز

.بھ روز صداھای بیشتری شنیده می شود کھ می گویند حقوق برابر امکان پذیر نیست

Artikel 29 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte legt fest, dass

– jeder Pflichten gegenüber der Gemeinschaft hat,

– jeder die Anerkennung und Achtung der Rechte und Freiheiten Anderer zu sichern hat und

– für das allgemeine Wohl in einer demokratischen Gesellschaft beizutragen hat.

Wenn wir unsere Menschenrechte und -pflichten vergessen, ist dann nicht auch unsere Demokratie, unser Frieden und unser Wohlstand hier in Österreich gefährdet?

Als ich meinen Mitschülerinnen erklärt habe, was Menschenrechte sind, haben sie gesagt, „ja, wir möchten das Recht haben, nicht in die Schule gehen zu müssen. Ich will nicht in die Schule gehen, ich habe keinen Bock.“

ھمھ ما وظیفھ داریم برای حقوق بشر مبارزه کنیم و صدای خود را بلند کنیم. ما ھمچنین وظیفھ داریم برای

دفاع از حقوق و آزادی دیگران دفاع کنیم. این بدان معنا نیست کھ ما باید با سلاح بجنگیم. اما حق آموزش و

حق یادگیری ارزش حقوق بشر شاید بتواند بھ صلح و رفاه بیشتر کمک کند. و نھ اینکھ مردم فقط زمانی از آن

.شوند کھ آن را از دست داده باشند اگاه

Ich wachse in zwei Welten auf, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich hier in Österreich sein kann, in Frieden, in Sicherheit und in die Schule gehen darf. Ich habe den Vergleich mit Afghanistan und weiß, dass es nicht selbstverständlich ist.

Wenn ich höre, dass Kinder hier nicht zur Schule gehen wollen, macht mich das traurig, besonders wenn ich an die Mädchen in Afghanistan denke, für die das ein Traum wäre in die Schule zu gehen. Artikel 26 der Menschenrechtserklärung legt das Recht auf Bildung fest. Aber er sagt auch, dass die Achtung vor den Menschenrechten gestärkt werden muss.

Lernen wir hier in Österreich in der Schule genug, über die Bedeutung von Menschenrechten und unsere Pflichten für diese einzutreten? Ich glaube nicht.

من از اصالتم اینکه امروز می توانم حق انسانی خود را برای تحصیل و آزادی زندگی کنم سپاسگزارم. امیدوارم در

مورد حقوق بشر و مسئولیت های انسانی بیشتر بیاموزیم و با صدای بلند صحبت کنیم که کدام حقوق در همزیستی

!ما مهم است. امیدوارم امروز بتوانم سهم مهمی در این امر داشته باشم. و خیلی ها را به فکر وادار کنم!

Ich bin „Sag‘s Multi“ sehr dankbar für diese Möglichkeit, heute hier zu stehen und über Menschenrechte zu reden. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich heute stellvertretend für viele Mädchen aus Afghanistan spreche. Ich bitte alle die hier heute zuhören, über unsere Menschenrechte und unsere Pflichten nachzudenken, zu diskutieren und nachzulesen, wie wir diese besser schützen können. Und ich appelliere an alle, die die Macht haben etwas zu verändern, Menschenrechtsbildung in Kindergärten, Schulen und Arbeitsstätten zu stärken.

Danke für ihre Aufmerksamkeit!

Auch wenn die öffentliche Diskussion rund um Schulen gerade rund um den kurz zurückliegenden Beginn des neuen Schuljahres natürlich beherrscht wurde/wird davon, dass es zu wenige Pädagog:innen gibt – was lange vorhersehbar war -, gibt es genauso aufbauende, vorbildliche Nachrichten. Die – der Jury zufolge – zehn besten Schulen wurden Anfang dieser Woche (18. September 2023) mit dem Staatspreis „Innovative Schule“ ausgezeichnet, einem Hauptpreis für den es 50.000 € gab/gibt und neun gleichwertigen weiteren Preisen – belohnt mit je 5.500 Euro.

Und sie sind nicht die einzigen, in den Großartiges, Außergewöhnliches geleistet wird, Kinder und Jugendliche – wie es sein sollte – im Zentrum stehen oder wie es in einer der prämiierten Schulen heißt: „Wir unterrichten Menschen nicht Fächer!“

Dieser Staatpreise wurde erst zum zweiten Mal vergeben. Doch seit 36 Jahren zeigen die Finalteams bei Jugend Innovativ, welche tollen Leistungen – bis hin zu patentreifen Erfindungen Schüler:innen erbringen (können). Darüber hinaus gibt es noch viele, viele andere Beispiele. Diese finden übrigens immer wieder hier auf dieser Website – und davor rund drei Jahrzehnte lang im Kinder-KURIER, wo das nicht mehr gewünscht wurde, ihren Niederschlag.

Sich aber selbst auf die Schulter zu klopfen und mehrfach zu sagen, man müsse nicht nach Skandinavien – wobei, wie sehr oft, Finnland, das dazu genau gar nicht zählt falsch einzugemeinden – um Vorbildliches zu sehen, geht aber schon an der Realität vorbei. Das Vorbildliche in den Schulen wird nicht dank oder wegen der heimischen Bildungspolitik, sondern trotz und oft entgegen der Institutionen geleistet.

Schulbehörden und -politik würden unter anderem dann gut funktionieren, wenn sie dafür sorg(t)en, dass die besten Beispiele – und das oft seit vielen Jahren – sozusagen Schule machen, keine einzelnen Leuchttürme blieben, sondern sich (schnell) verbreiten und möglichste allen Kindern und Jugendlichen zugute kämen. Und zum gerade ganz aktuellen Problem:

Dass und wie viele Leher:innen wann in Pension gehen und wie viele Kinder in die Volksschulen und Jugendliche in weiterführende Schulen kommen, wäre wahrscheinlich spätestens in der Sekundarstufe 1 (5. bis 8. Schulstufe) auszurechnen gewesen – und damit der aktuelle Mangel an Pädagog:innen; während Minister:innen davor warnten, ein Lehramtsstudium in Angriff zu nehmen.

In Schule A (der Redaktion namentlich bekannt) soll die engagierte Lehrerin B (ebenfalls dem Journalisten bekannt, aber Vertraulichkeit zugesichert) Ende des vergangenen Schuljahres in eine Schule C (siehe vorherige Klammerbemerkungen) zwangsversetzt werden. Dort herrsche großer Personalmangel, so das Argument der oberösterreichischen Schulbehörde. Mag sein, aber auch in Schule A konnten die Unterrichtsstunden alle nur bewältigt werden, weil viele Pädagog:innen Überstunden leisteten. Also doch auch Personalmangel, oder?

„Versetzungen erfolgen nur in Abstimmung mit Schulleitung und Personalvertretung“, sagt Pressereferentin Birgit Kopf zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…

„Wir stimmen Zwangsversetzungen generell nicht zu“, entgegnet hingegen der Landes- sowie Bundesvorsitzende der Gewerkschaft für Lehrer:innen an allgemeinen Pflichtschulen, Paul Kimberger zu KiJuKU.at

Aussage gegen Aussage. Ping – Pong, also retour zur Bildungsdirektion. „Wir versuchen zu vermeiden, jemanden wo hinzuversetzen, wo sie oder er nicht will.“ Aber temporär könne es sein, dass in einer Schule ein noch größerer Personalbedarf bestehe als an einer anderen. Es können und dürfen sich hingegen Leute laufend bewerben, und Stellen werden auch unterm Schuljahr ausgeschrieben, so die Quintessenz der Rück-Antwort aus der Bildungsdirektion an den Journalisten.

Fakt ist: Wegen drohender Zwangsversetzungen haben mindestens einige Lehrer:innen gekündigt und sich nun neu beworben. In der Schule A ist dem Vernehmen nach kein (andere) Bewerbung eingegangen. Hätte also einiges an Ärger, Energie gespart werden können 😉

Übrigens wollte KiJuKU dann noch generell wissen, wie viele Pädagog:innen fürs kommende Schuljahr, das wie in fünf anderen westlichen und südlichen Bundesländern am 11. September beginnt, fehlen?

„Wir haben 300 Stellen im Pflichtschulbereich ausgeschrieben und 600 Bewerbungen bekommen, wobei sich Lehrer:innen für mehrere Schulen bewerben können. Ob und wie groß die Lücke sein wird, könne erst in der kommenden Woche gesagt werden.“

Wie’s österreichweit ausschaut, wollte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… aus dem Bildungsministerium erfahren. Und wartet noch immer auf Antwort.

Wobei ja ein Teil des Problems von einer ehemaligen Bildungsministerin federführend mitgeschaffen wurde. Vor knapp mehr als 20 Jahren schrieb die damalige Ressort-Verantwortliche Elisabeth Gehrer einen Brief an alle Maturant:innen mit der Empfehlung, ja kein Lehramtsstudium zu ergreifen. Es ist aber selten so etwas klar vorherzusagen, wie viele Pädagoginnen und Pädagogen es braucht. Immerhin ist deren Alter bekannt, also auch, wann die meisten in Pension gehen. Genauso sagen die Geburtenstatistiken, dass so und so viele Kinder auf die Welt und sechs Jahre später in die Volksschule usw. kommen.

1400 Pädagog:innen und 100 Quereinsteiger:innen (über „Klasse Job“) habe Wien, wo wie in Niederösterreich und Burgenland die Schule am 4. September 2023 startet, sind in den vergangenen Wochen und Monaten neu angestellt, verkündeten Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer und der u.a. für diesen Bereich zuständige Stadtrat und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr am Freitag in einem Mediengespräch im Wappensaal des Wiener Rathauses.

Dies seien allerdings bei weitem nicht zusätzliche Lehrer:innen, seien doch 900 in Pension gegangen und etliche entweder in andere Bundesländer umgezogen, in Karenz usw. Wie auch immer, insgesamt fehlen nur 31 Pädagog:innen, die hoffentlich auch noch gefunden würden, so die beiden Genannten.

Zur Entlastung der Pädagog:innen beschlossen Bildungsstadtrat und -Direktion, „im September keine Erhebungen an Schulen durchzuführen und genehmigen, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, … denn wir wissen, dass die ersten Tage und Wochen im neuen Schuljahr besonders herausfordernd sind“.

Außerdem kündigte das Duo an, dass ab diesem Schuljahr in den ganztätig geführten Pflichtschulen das warme, gesunde Mittagessen für alle Schüler:innen kostenlos sein wird. In Summe kommen damit 50.000 Kinder und Jugendliche in diesen Genuss, und deren Eltern ersparen sich rund 1000 € im Jahr. Für dieses kostenfreie Mittagessen investiert die Stadt 44 Millionen im kommenden Jahr.

Sagst du, dass du aus Braunau kommst, fragen die (meisten) Leute sofort: „Ach, dort wo der Hitler geboren wurde!“ Das berichten viele Menschen, die aus dieser oberösterreichischen nicht ganz 20.000-Einwohner:innenstadt am Inn an der Grenze zu Bayern (Deutschland), kommen. Oder auch dort arbeiten, in die Schule gehen usw. „Auch eine Mitstudentin aus Madagaskar hat mich das als erstes gefragt. Für die Kinder, die ich in der Mittelschule St. Pantaleon (Bezirk Braunau, 3.200 Einwohner:innen) unterrichte ist das allerdings kein Thema – noch nicht, vielleicht später, wenn sie woanders arbeiten oder studieren“, sagt Annette Pommer. Die 31-jährige ist leidenschaftliche Lehrerin, vor allem für Geschichte, aber auch für Deutsch sowie Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. UND – sie ist eine der Protagonist:innen des am 1. September in österreichischen Kinos anlaufenden knapp mehr als 1 ½-stündigen Dokumentarfilms „Wer hat Angst vor Braunau?“ von Günter Schwaiger; 99 Minuten. Zu einem Beitrag über diesen Film geht es am Ende des Artikels ganz unten; der geht erst am 21. Augsut 2023 um 11 Uhr online.

Auch wenn sie weitschichtig mit der vormaligen, mittlerweile enteigneten Besitzerin des Hauses Salzburger Vorstadt 15 (vormals Vorstadt 219), Gerlinde Pommer verwandt ist, zur Protagonistin wurde sie als an ungemein von Klein auf an Geschichte interessiert, die seit drei Jahren mit Leib und Seele Lehrerin ist. „Ich hab ich mit meinem Vater viel und gern historische Dokus angeschaut“, erzählt sie in einem ausführlichen Telefonat mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… noch vor der Pressevorführung des genannten Films.

Als Kind hatte sie Postkarten eines ihr unbekannten Mannes im Haus gefunden mit einer Schrift, die sie nicht entziffern konnte. Es war die vor 100 Jahren verwendete Kurrentschrift. Die stammten, wie ihr gesagt wurde, von ihrem Urgroßvater, der als Knecht gearbeitet und dann als Soldat im ersten Weltkrieg an der Isonzo-Front (Italien) gestorben ist. Sein Sohn, also ihr Großvater, an den Grüße auf der Karte standen, war dann Soldat im zweiten Weltkrieg. Diese persönlichen Bezüge verstärkten ihr Interesse an Geschichte – daran was war. Und daran, wie es jeweils dazu gekommen ist. Und so studierte sie Geschichte, widmete ihre Diplomarbeit Kindeverschickungen im und nach dem ersten Weltkrieg. Dafür hatte sie 2018 auch in etlichen regionalen Zeitungen Aufrufe an Braunauer:innn gerichtet, ob diese Unterlagen über die Aufnahme von städtischen Kindern insbesondere aus Böhmen haben – mit, wie sie gegen Ende der Diplomarbeit schreibt, leider wenig Resonanz.

„Bis in die 1920er Jahre dominierten die Nachwirkungen des Ersten Weltkrieges das Leben der Kinder in Österreich und insbesondere in Wien. Unterernährung, Rückständigkeit in der physischen Entwicklung, sowie Krankheit, die sich durch die grassierende Spanische Grippe im Herbst 1918 in einer erhöhten Sterblichkeit zu Buche schlugen, zeichneten das von Hunger und Mangelwirtschaft geprägte Kinderelend in der Nachkriegszeit. Die humanitäre Not in Österreich rief internationale Hilfsprojekte auf den Plan, die sich als Hilfe vor Ort sowie durch Kinderverschickungen konstituierten.“ (S. 149 der Diplomarbeit „(Wiener) Kinder aufs Land!“)

„Ursprünglich wollte ich dann Archäologin werden. Aber als ich dann nach der Matura vor der Entscheidung stand, ist mir eingefallen, dass ich als Schülerin schon immer gern auch Kolleginnen und Kollegen geholfen hab, ob das Deutsch oder Italienisch war. Und ich hab mich schon in der Schulzeit gefragt, warum muss gerade so ein interessantes Fach wie Geschichte fad unterrichtet werden. Und so hab ich mich entschlossen, Geschichte – an der Uni Salzburg – zu studieren und Lehrerin zu werden. Deutsch mochte ich sowieso auch sehr.“

Von Anfang an wollte sie Brücken von der jeweiligen Geschichtsepoche zur Gegenwart schlagen. „Du kannst aus allem etwas für heute herausholen. Wenn’s um den 30-jährigen Krieg geht, dann diskutieren wir über Kriegsverbrechen heute. Die Kinder kapieren das sofort, wenn sie spüren, wofür sie etwas lernen. Wenn’s nur für einen Test ist oder sie nicht wissen, was ihnen das bringt, dann natürlich nicht.“

Natürlich fuhr die Geschichts- und Deutschlehrerin mit Schüler:innen auch ins ehemalige Konzentrationslager Mauthausen, „aber viel mehr haben die Jugendlichen von Gesprächen mit Zeitzeuginnen und zeitzeugen. Auch wenn es von diesen kaum mehr welche gibt, wir haben Kinder von KZ-Überlebenden eingeladen. Da haben alle aufmerksam gelauscht und nachher gemeint, das hätte ihnen viel mehr gebracht.“

Nach solchen Begegnungen kommen auch viele Gespräche zustande, vor allem die darüber, wie es so weit kommen konnte. Da kommt – und das ist Pommer besonders wichtig – der Bogen vom ersten zum zweiten Weltkrieg ins Spiel. Arbeitslosigkeit, Armut, Schulden und dann kam jemand daher, der den Leuten Arbeit und Schuldenfreiheit versprochen hat. Obendrein Feindbilder erzeugt bzw. verstärkt, anderen Gruppen das Menschsein abgesprochen hat – da lassen sich auch (leider) leicht Bögen zum Heute herstellen.

„Ich hab meine Schülerinnen und Schüler auch gebeten, selbst in der eigenen Familie und / oder der Nachbarschaft nach alten Geschichten zu fragen und diese aufzuschreiben. So wurden sie zu jungen ForscherInnen der Geschichte der näheren Umgebung. Da sind auch wahrhaftige Begegnungen zustande gekommen. So hat sich ein alter Mann gefreut, dass ihm eine junge Schülerin zuhört und die wiederum, dass er ihr so viel erzählt hat.

In St. Pantaleon gibt’s übrigens eine kleine Gedenkstätte für ein ehemaliges Arbeitslager, das es dort gegeben hat, wo die Gefangenen ein Moor trockenlegen sollten.

Auch den Unterricht in Deutsch bzw. DAZ/DAF (Deutsch als zweit- bzw. Fremdsprache) versucht Pommer „gern mit Geschichte zu verbinden. Wenn wir Bücher lesen, dann besprechen wir, wieso hat jemand genau diesen Text und vielleicht auch warum geschrieben. Es macht doch einfach mehr Spaß, wenn man etwas versteht, woher es kommt und wozu es da steht. Und heute haben wir doch auch so viele medialen Möglichkeiten im Unterricht – so viele brauchbare Videos – da ist die Digitalisierung wirklich ein Geschenk!“

Und damit zum besagten Haus, das zum Ausgangspunkt des oben angekündigten Films wurde. Und wie die Lehrerin zu einer der Protagonist:innen wurde. Als Günter Schwaiger 2018 zu drehen begonnen hatte, kam zufällig Annette Pommers Vater beim Haus vorbei, „und er ist sehr kontaktfreudig, hat den Filmer gefragt, was er drehe und nicht zuletzt, weil die Vorbesitzerin über mehrere Ecken mit meinem Vater verwandt ist, kam Schwaiger zu uns nach Hause, hat mein historisches Interesse bemerkt und so ist das zustande gekommen. Für mich war es ja immer ein Armutszeugnis, aus Angs vor der Herausforderung sich ausführlich und gut mit der Geschichte auseinanderzusetzen lieber Pläne zu haben, das Haus einfach abzureißen. Als Studentin an der Uni war ich bei einer Diskussionsrunde, wo viele Menschen aus Braunau dabei waren, die sehr enttäuscht waren, dass aus dem Haus nicht in Museum, ein Begegnungs-, Informations- und Lernort werden sollte.

Schwieriger Einstieg, noch gröbere Probleme jetzt Der Einstieg als Lehrerin war nicht der einfachste, sie startete im Februar 2020. Wenige Wochen später brach der erste Lockdown über die Welt herein. „Da war ich verwirrt, ob das der richtige Beruf für mich ist, da konntest du kaum was machen, aber schon im nächsten Schuljahr, auch wenn’s da auch Lockdowns und Schulschließungen gegeben hat, ging’s dann richtig los“, freut sie sich, doch die richtige Berufswahl getroffen zu haben – offenbar nicht nur für sich, sondern auch für ihre Schüler:innen wie Feedbacks, die sie jeweils am Ende des Schuljahres einsammelt. Besonders in lebensnahe Geschichten verpackte Geschichte kommt sehr gut an.

(ab 21. August 2023, 11 Uhr)

Wurden kürzlich in Wien Schüler:innen einer Handelsakademie mit einer Merkur-Statue dafür belohnt, dass sie einen Escape-Room entwickelten, aus dem nur das gemeinsame Lösen schulischer Aufgaben den Weg zum Schlüssel der verschlossenen Türe freimachten – zu diesem Artikel geht es hier -, so wurde im Rahmen des Schäxpir-Festivals der Großteil einer ganzen Schule zum Escape-Room.

Das Tor des (Real-)Gymnasiums in der Fadingerstraße war zwar in „Experiment Monsterschule“ immer offen, aber Schlosskombinationen mussten eine ganze Reihe herausgefunden werden, um Licht, Wasser und CO2 (Kohlenstoffdioxid, das für die Photosynthese wichtig ist (Pflanzen wandeln dieses in den lebenswichtigen Sauerstoff um; im Übermaß aber beim Klimawandel eine zentrale Rolle spielt) für Plata Planeta aufzutreiben. Denn diese Art Mischwesen aus Pflanze, Mensch und Monster im dunklen EDV-Raum auf dessen Monitoren Blätter und Wassertropfen zu sehen waren, drohte zu vertrocknen – und damit letztlich die Lebensgrundlagen für alle Wesen.

In drei Gruppen – geführt von Monstaaa mit eigener Sprache, von der die Besucher:innen, die damit zu Mitspieler:innen des einstündigen Games wurden, einiges lernen konnten/ sollten /mussten – ging’s durch Physiksaal, Bibliothek und andere Räume der Schule nahe dem Linzer Ursulinenhof und O.K.-Platz (Offenes Kulturhaus). Beispielsweise waren im Physiksaal sowohl ein Planetensystem aufgebaut als auch das Periodensystem in Form von Karton-Quadern. Die zentralen chemischen Elemente der Sonne – Wasserstoff und Helium – gaben beispielsweise den Hinweis auf Ziffern bei einem Nummernschloss. Die richtige Farbkombination führte auf einem Keyboard zu Tönen, deren Buchstabenbezeichnung das Schloss einer Box (schuss auf Monstarisch) öffnete, in dem sich eine stilisierte, gebastelte Sonne – und damit das Licht – für Plata Planeta befand: Schlüssel heißt in der Kunstsprache kiki, und versperrt loca loca.

Die aus der Schweiz kommende Künstler:innen-Gruppe Futur2 brachte das Konzept für das szenische Spiel (Konzept, Gamedesign: Melisa Su Taşkıran; Konzept, Regie: Stephan Q. Eberhard; Szenografie: Marie-Isabel Vogel; Kostüme: Karolína Jansová; Theaterpädagogik: Milena Kaute) mit. Und obendrein die Sprachen (Schweizer-)Deutsch, Französisch, Türkisch, Englisch, Spanisch, Tschechisch, Albanisch, Polnisch und Moré (die größte Sprachgruppe in Burkina Faso).

Zehn Tag vor dem Theaterfestival für junges Publikum in Linz reisten die Genannten und dazu noch Antonio Ramón Luque, Sabahet Meta an. Hier bei „Schäxpir“, übrigens tatsächlich nach Gehör geschrieben, wie es etwa auch in den Sprachen Bosnisch und Serbisch der Fall ist, dort halt mit den Sonderzeichen (Glyphen): Vilijam Šekspir – entwickelten sie mit den lokalen (erwachsenen) Künstler:innen Leonie Jacobs und Leni Plöchl (Schauspiel), Shuting Wang (Tanz) sowie Yaxin Wang (Flöte) und den jüngeren Kolleg:innen, den Kindern Johanna Lef (Bibliothekarin), Malak Yousef (Kunstlehrerin), Natalie Hofmann (Direktorin – bei jener Vorstellung, die kijuku.at besucht hat) sowie bei anderen Vorstellungen Arthur Dorn-Fussenegger, Karina Pavelescu, Lea Cena, Simon Wallner, Victoria Auberger die Details des Spiels UND vor allem die Sprache „Monstarisch“ – mit einer eigenen Schrift – aus verdrehten Buchstaben des lateinischen Alphabets und Fantasie-Zeichen. Die Zuschauer:innen, die gleichzeitig ja Mitspieler:innen sind, bekommen eine „Übersetzungs“-Scheibe.

So steht „hapschu“ im Titel dieses Beitrages für „hallo“. Monster heißen übrigens „monstaaa“ mit drei a; drei f alleine stehen wiederum für Direktorin, in deren Rolle beim KiJuKu-Besuch Natalie Hofmann geschlüpft war. Die begrüßte nicht nur die Gäste auf den Treppen nach dem Schultor sondern hielt nach Lösen aller Rätsel und der wieder erblühten Plata Planeta (Melisa Su Taşkıran) alle Mitspielenden im Festsaal, dessen Boden fast zu einem Bällebad wurden, die kurze abschließende Rede – mit der Erkenntnis, dass so unterschiedliche Wesen wie Menschen und Monster offenbar zusammenarbeiten können. Und wenn dies gelinge, dann könne wohl alles erreicht werden!

Danke, pardon schgutsi, sowie natürlich Thank’s a lot, Merci beaucoup, Gracias, teşekkür ederim, Falemenderit, Dziękuję, Děkuji, Barka wusgo

Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für die ersten vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.

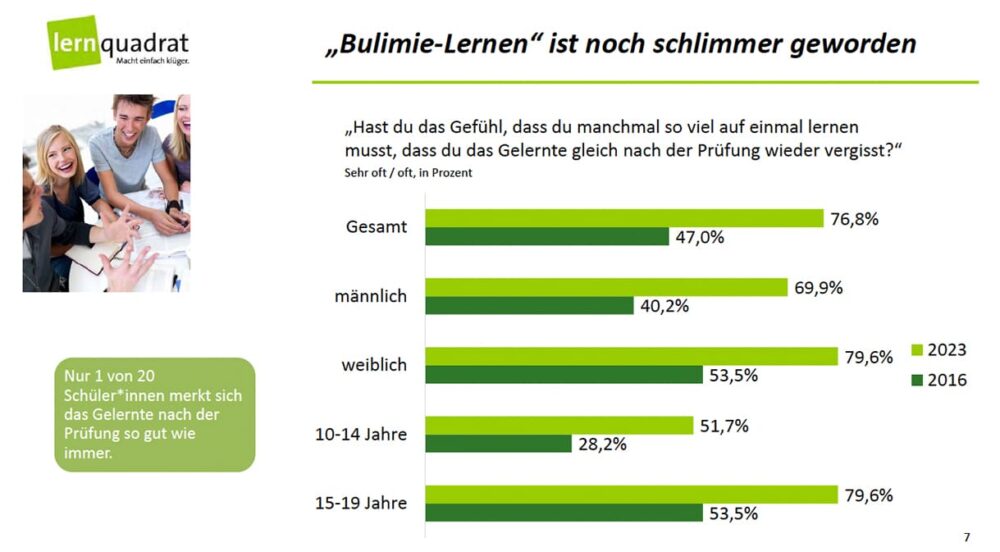

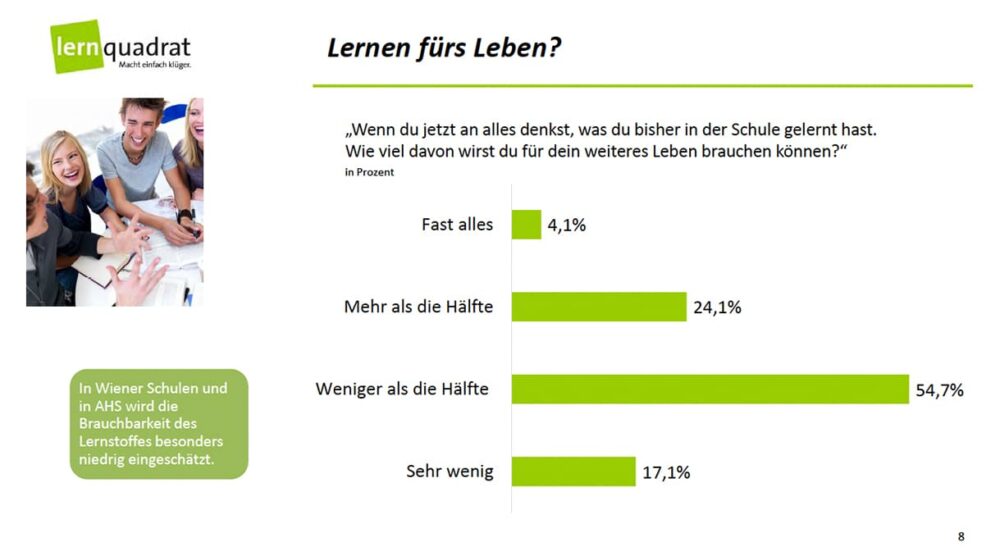

Mehr als drei Viertel der Schüler:innen müssen oft so viel lernen, dass sie das Gelernte gleich nach der Prüfung wieder vergessen. Dies ist eines der Ergebnisse einer Online-Umfrage unter 800 Schüler:innen (zwischen 10 und 19 Jahren). Das Nachhilfe-Institut LernQuadrat stellte am Mittwoch (24. Mai 2023) die Ergebnisse dieser Umfrage, die im Frühjahr durchgeführt wurde, durch. Schon vor sieben Jahren (2016) hatte das Institut (80 Standorte in ganz Österreich) praktisch dieselben Fragen unter Kindern und Jugendlichen erhoben – damals bei 500 Schüler:innen.

Die Vorstellung der Ergebnisse dieser Umfrage erfolgte übrigens am zweiten Tag des Bundesfinales des großen Schulwettbewerbs Jugend Innovativ. Hunderte Jugendliche stellen dort mehr als drei Dutzend Projekte vor, von denen einige schon in der Patentierungsphase sind, praktische Erleichterungen, Hilfen oder Vernetzungen ermöglichen – mehr dazu demnächst hier auf Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…

Kürzest zusammengefasstes Ergebnis: Der Prüfungsdruck hat enorm zugenommen. Beispielsweise nannten vor sieben Jahren weniger als die Hälfte der Befragten dieses oben beschriebene Ausmaß des sogenannten Bulimie-Lernens – Reinstopfen, rauskotzen – als Problem (heuer: 76,6 %, 2016: weniger als die Hälfte). Fast jeden dritten Tag steht eine Schularbeit oder ein Test auf dem Stundenplan

Fast drei Viertel (74,9 Prozent) machen sich selbst hohen Druck (2016: 43,3 Prozent), mehr als zwei Drittel (68,3 Prozent) verspüren starken Druck seitens der Lehrkräfte (2016: 35,7 Prozent), fast die Hälfte (44,8 Prozent) durch die Eltern (2016: 27,2 Prozent).

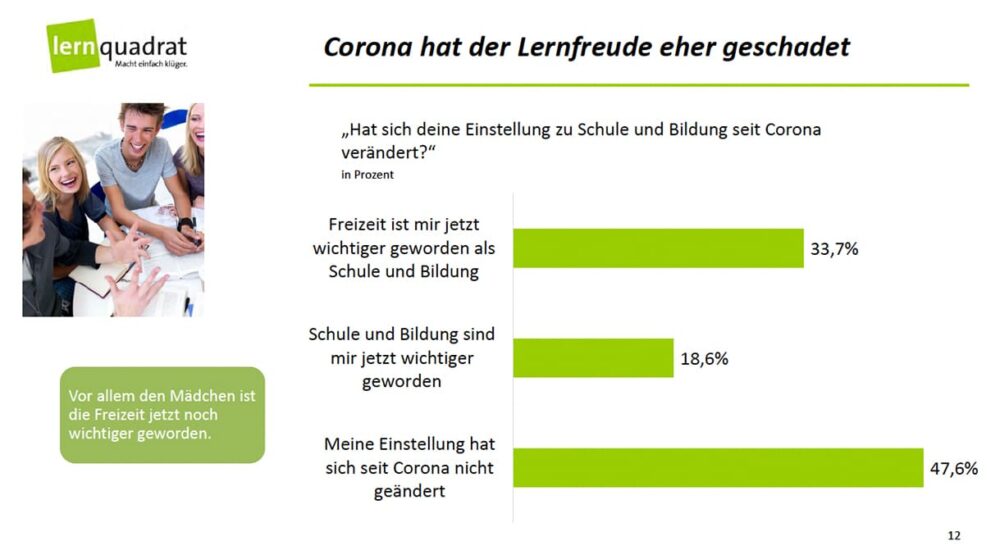

Nach Corona hält jede/r Dritte die Freizeit für wichtiger als früher. Lediglich nicht ganz ein Fünftel (18,6 Prozent) geben der Schule nunmehr einen höheren Stellenwert.

Sieben von zehn der befragten Schüler:innen sind der Ansicht, nicht einmal die Hälfte des Gelernten im späteren Leben brauchen zu können. Besonders schlecht schneiden dabei die Wiener Schulen ab, AHS schlechter als BHS. Ausgenommen von dieser Einschätzung wird vor allem Englisch, von dem fast neun von zehn (89,2 Prozent) der Befragten annehmen, dass sie es im späteren Leben brauchen werden. Bei Deutsch und Mathematik sind dies bereits weniger als zwei Drittel. Ideen für spannenden Schulstoff gibt es bei den jungen Menschen durchaus, beispielsweise mehr Finanzbildung, Wirtschaft oder „Alltagskunde“, nicht so sehr hingegen Politik und Kunst.

„400 Schülerinnen und Schüler haben geschrieben, dass sie „mehr Dinge lernen wollen, die mit dem Leben zu tun haben wie Verträge schreiben oder Geld zu verdienen und damit umzugehen“, sagte die Unternehmenssprecherin Angela Schmidt zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…

Ein interessantes Ergebnis brachte die Notenvergabe, zu der LernQuadrat die Schüler:innen im Rahmen der Umfrage aufgerufen hat. Das Beste an der Schule sind demnach die Pädagog:innen. Mit einer Durchschnittsnote von 2,4 schneiden diese besser ab als die Lerninhalte (2,6), die Unterrichtsform und das Notensystem (jeweils 2,7). Noch schlechter als schon vor sieben Jahren wird das Schulsystem insgesamt mit einer Durchschnittsnote von 3,2 eingestuft.

Generell wird die Schule von jüngeren Schüler:innen etwas besser beurteilt als von älteren. BHS-Schüler:innen benoten insgesamt die Lerninhalte etwas besser, AHS-Schüler:innen die Lehrkräfte.

LernQuadrat hat aus den Antworten der 800 Schüler:innen Schlussfolgerungen gezogen, die gemeinsam mit den Ergebnissen der Umfrage Medien veröffentlicht worden sind. Unter dem Titel „Wie kann Schule besser gelingen?“ heißt es zusammenfassend:

* Den Schwerpunkt auf Kompetenzvermittlung statt überfrachtetem Faktenwissen legen.

* Das Prüfungsstakkato reduzieren, den Druck aus dem „Lernkessel“ nehmen, die Allmacht der Noten relativieren und damit Freude am schulischen Lernen ermöglichen.

* Die Motivation steigern durch bessere Verdeutlichung des praktischen Nutzens des Gelernten in allen Fächern.

* Wunschthemen wie Finanz- und Wirtschaftsbildung oder „Alltagskunde“ in verstärktem Umfang

* Dem Prunkstück unseres Schulsystems, den Lehrkräften, mehr freie Entfaltung ermöglichen statt sie mit Bürokratie zu belasten.

„Wenn wir der Erde etwas wegnehmen, müssen wir ihr auch etwas zurückgeben. Wir und die Erde sollten gleichberechtigte Partner sein. Was wir der Erde zurückgeben, kann etwas so Einfaches – und zugleich so Schwieriges – wie Respekt sein.“ Dieses Zitat von Jimmie C. Begay, vom Stamm der Navajo, einer der indigenen Gruppen oder First-Nations aus Nordamerika setzten Schüler:innen der HLW (Höhere Lehranstalt für Wirtschaftliche Berufe) aus Šentpeter/ St. Peter gemeinsam mit dem Slowenischen Kulturverein/ Slovensko prosvetno društvo Rož (SPD Rož) in Szene. Als zwei einander verfeindete Gruppen begannen sie mit weißen bzw. schwarzen Sesseln auf der Bühne der Kammerlichtspiele, eines Theaters in Klagenfurt bzw. Celovec wie die Kärntner Landeshauptstadt auf Slowenisch heißt.

Diese und einige andere (Schul-)Gruppen stellten Auszüge aus ihren Projekten im Rahmen von „Schule-Jugend-Theater/ Šolsko-mladinsko-gledališče“ im Rahmen eines internationalen inklusiven Theater-Treffens kurz vor dem Muttertag 2023 vor („Europäische und internationale Partnerschaften zur Entwicklung von Fertigkeiten zur sozialen Inklusion mittels Kreativität und Kunst“). Und damit wurden neben den beiden schon erwähnten Kärntner Landessprachen Deutsch und Slowenisch noch eine dritte sichtbar: Gebärdensprache.

Letztere wurde – neben der Live-Simultan-Übersetzung vor allem in einem Projekt mit einem fast unaussprechlichen Titel sichtbar: FeOSiMgSNiCaAl. Wer in der Schule schon Chemie hatte, könnte draufkommen. Es handelt sich um die Zeichen für die chemischen Elemente Eisen (Fe), Sauerstoff (O), Silizium, Magnesium, Schwefel, Nickel, Cadmium und Aluminium. Sie kommen am häufigsten auf der Erde vor. Einige der Schüler:innen dieses Projekts der Mittelschule 5 Klagenfurt-Wölfnitz / Srednja šola 5 Celovec-Golovica sowie der Volksschule 20 Klagenfurt-Viktring /Ljudska šola 20 Celovec-Vetrinj hatten die Kurzbezeichnungen auf ihre T-Shirts gemalt und zeigten in Gebärdensprache den vollen Wortlaut, den sie in Lautsprache wiederholten.

Der Umgang der Menschen mit unserem (Heimat-)Planeten und die drohende Zerstörung der Lebensgrundlagen desselben – für uns, aber auch viele Tiere und Pflanzen – war das Generalthema für diese Projekte zwischen Schule und (Theater-)Kunst). Der passende Titel wie er schon von vielen Demos der Bewegung Fridays für Future bekannt und doch hier abgewandelt wurde: „Es gibt keinen Plan(eten) B“/ „Plan(eta) B ni“. Dafür aber (er)fanden Kinder und ihre Pädagog:innen aus der VS Klagenfurt 1 / LŠ Celovec 1 sowie des Montessori Kindergartens Bunte Knöpfe / Montessori vrtec pisani gumbi den „Planeten E“ – für Erde, einmalig, einzigartig! Sie setzten dies in einen fantastischen Film um, in dem sie in wenigen Sekunden die Entstehung des Uni-was?, des Universums vom Urknall weg recht witzig schildern und einige sich in die Montur von Wissenschafter:innen in Labors begeben, die an umweltverträglichen und nachhaltigen Antrieben „forschen“. Für Schmunzeln bis Staunen sorgte ihr Zeichentrick-Antwort auf die selbstgestellte Frage, ob es Außerirdische gibt: „Zuerst schickten die Menschen einen Hund ins Weltall, das war damit der erste Außer-Irdische!“

Mit den Planeten unseres Sonnensystems setzten sich auch Kinder der Volksschule Nötsch / LŠ Čajna auf der Bühne auseinander. Wobei in dem Projekt „Katz im Sack III, Der Planet (B) auf dem Spiel“ gemeinsam mit der VS Bad Bleiberg / LŠ Plajberk pri Beljaku sowie der Mittelschule Nötsch-Bad Bleiberg / NSŠ Čajna/ Plajberk pri Beljaku und dem Bergmännischen Kulturverein Bad Bleiberg / Knapovsko kulturno društvo Plajberk pri Beljaku auch der alte vor 30 Jahren stillgelegte Blei-Bergbau mit ehemaligen Minenarbeitern zur Sprache kam. In diesem Projekt treffen wir auf einen „neuen Planeten“, den namens K – für Kinder.

„Lalü lala“ – die Sirenen eines Rettungsautos sind zu hören, als eine fast wildromantische Flusslandschaft im Bild zu sehen ist. Der Film dokumentiert das Projekt „Last Call“ (letzter Aufruf) des Lehrgangs der Kärntner Volkshochschulen / Koroška ljudska univerza) zur Nachholung des Pflichtschulabschlusses sowie von Schüler:innen der SOB (Schulen für Sozialberufe Wolfsberg – Šola za socialne poklice Volšperku). Die Jugendlichen machten sich auf und sammelten leere Getränkedosen, Plastikflaschen und anderen in der Natur weggeworfenen Müll – und beklebten damit einen riesigen aufgeblasenen Ball (Durchmesser: 2,5 Meter) als Symbol für unsere vermüllte Weltkugel, die nun in einem leerstehenden Geschäftslokal in der Kärntner Landeshauptstadt zur abschreckenden Besichtigung ruht.

Gemeinsam mit der neuebuehnevillach / neuebuehnevillach Beljak machten sich Jugendliche der Sportmittelschule Villach Lind / Srednja športna šola Lipa pri Beljaku auf ins Görschitztal. Erkundeten die Natur und ließen sich zunächst zum Thema Umwelt recht allgemein befragen. Unbeeinflusst sagten sie – in der filmischen Dokumentation gezeigt – ihre Meinung. Dann ging’s konkret um den vor fast zehn Jahren hier stattgefundenen Umweltskandal. HCB (Hexachlorbenzol), ein Wirkstoff, der Pilze oder ihre Sporen abtötet oder ihr Wachstum verhindert, wurde aus einer ehemaligen Deponie der Donau-Chemie freigesetzt, versuchte Grundwasser und in der Folge Nahrungsmittel. Und wurde zumindest monatelang von den Behörden verschwiegen.

Wo holten sich die Schüler:innen Informationen darüber – das war ein Teil des Projekts. Die meisten gaben an, aus dem Internet, ein paar hatten auch ihre Eltern befragt, sie selbst waren damals ja noch deutlich zu jung (aufgeflogen im Jahr 2014). Davon ausgehend ist im Film zu sehen, wie der Lehrer die Jugendlichen fragt, wo sie sich am informieren – bei Eltern, Lehrer:innen oder im Internet. Bei Letzterem gingen die meisten Arme in die Höhe.

Von da her schlug bei den filmischen Präsentationen im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung am Vormittage – bevor die oben schon geschilderten Szenen in den Kammerlichtspielen gezeigt worden sind – der Projektleiter von Schule-Jugend-Theater Šolsko-mladinsko-gledališče, Herbert Gantschacher, der gemeinsam mit dem u.a. für Bildung zuständigen Landesrat Daniel Fellner Urkunden an die beteiligten Schüler:innen und Lehrer:innen verteilte, den Bogen zum Thema im kommenden Schuljahr: Fake News.

Die Gäst:innen des schon genannten inklusiven Theater-Treffens – aus Polen, Israel, Schweden, Belgien, Deutschland und Österreich – ließen sich nach den Präsentationen der Schüler:innen und diversen Besichtigungen vor allem auf einen Workshop ein in dem sie Augen verbanden, Ohren zustöpselten und „blind“ und gehör-beeinträchtigt Gegenstände auf einem Tisch zu erkennen trachteten und im Gänsemarsch – Hände auf Schultern der jeweils davorstehenden Person – sich durch den Raum und Gang eines Gebäudes führen ließen.

Compliance-Hinweis: Die Berichterstattung konnte/kann nur erfolgen, weil Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr … im Rahmen des EU-Projekts „Europäische und internationale Partnerschaften zur Entwicklung von Fertigkeiten zur sozialen Inklusion mittels Kreativität und Kunst“, in dem Österreich von „ARBOS – Gesellschaft für Musik und Theater (Klagenfurt/Salzburg/Wien, Österreich)“ vertreten ist, auf die Reise nach Klagenfurt eingeladen worden ist.

Spaziert ein Kreis mit Gesicht und bunten kurzen Haaren durch die „Süße Straße“… Nein, so beginnt kein Witz, sondern dieses Bilderbuch. Der Kreis ist nicht nur ein solcher, sondern wie schon der Titel und die Illustration auf dem Buchcover nahelegt, auf dem der Kreis einen Bleistift in einer Hand hält, ein Keks.

Dieser Keks – dem Bilderbuchtitel zufolge noch dazu ein kluger – war nicht immer schlau. Oder eigentlich schon. Nur hat er’s nicht geglaubt.

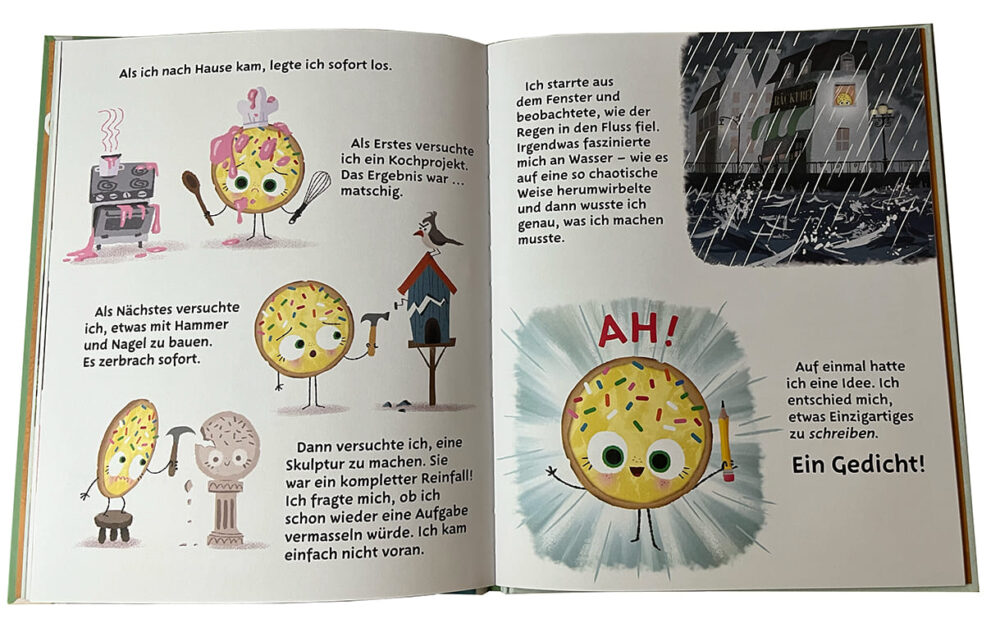

Wie es dazu kam, dass er weniger verunsichert, mutiger geworden ist und Selbstvertrauen gewonnen hat, – das erzählen Autor Jory John (Übersetzung: Luise Richter) und Illustrator Pete Oswald auf den drei Dutzend bunt bebilderten Seiten. Die Welt ist sozusagen eine Bäckerei. Unser Keks hält alle für viel schlauer, weil sie in der Schule in einem Lebkuchenhaus viel schneller die Fragen von Lehrerin Biscotti beantworten konnten. Manchmal wusste Keks es, war aber mit seinen Gedanken ganz woanders – verträumt fantasierte sich die Hauptfigur in ganz andere Szenarien.

Und genau das kam Keks zugute als die Lehrerin die neueste Aufgabe verteilte: „Ich möchte, dass ihr heute Abend etwas erschafft, das total einzigartig ist… Bitte bringt es morgen mit in den Unterricht.“

Und damit die Geschichte nicht so schnell zu Ende geht, lässt das Duo von „Der kluge Keks“ den Protagonisten mit einigem, das er erschaffen möchte, vorerst noch scheitern. Doch dann… – ja dann fiel Keks ein, ein Gedicht zu verfassen: „Meine krümeligen Tage“.

Noch hatte Keks richtig Angst, als Frau Biscotti ihn bat, sein Gedicht vorzutragen. „Schluck!“ Ich seufzte. Ich dachte, ich würde wahrscheinlich unter dem ganzen Druck zerkrümeln.“

War natürlich nicht so, schließlich neigt das Bilderbuch sich schon seinem Ende zu. Applaus. Erfolg. Selbstvertrauen. „Schule war danach ein bisschen anders.“ Davor gab’s sozusagen eher immer wieder „Brösel“ – wie ein Wiener Dialektausdruck für Wickel, Zoff, Streit heißt. Solchen hatte Keks mit sich selbst. Und drohte daran soagr zu zerbröseln.

Ein wahrhaftes „Lehr“-Buch – vor allem für Lehrer:innen. Aber auch du kannst daraus Mut schöpfen, solltest du dich fühlen wie Keks zu Beginn. Denn sicher findest auch du etwas, worin du gut bist! Oder wie es in diesem Bilderbuch auf der vorvorletzten Seite heißt: „Du musst nicht die Antwort auf jede Frage haben oder plötzlich perfekt in allem sein. Du brauchst nur eine Chance, alle möglichen Dinge auszuprobieren, um herauszufinden, wer du bist und was du gerne machst.“

Auch wenn diese Gebrauchsanleitung fast ein bisschen zu zeigefingermäßig daherkommmt – denn darauf wärest du bei dieser Bilderbuchgeschichte sicher selber draufgekommen 😉

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen