Schon in der letzten Schulwoche (im Osten Österreichs, Ende Juni) meinten einige Volksschüler:innen am Rande eines Besuchs im „Curiosity Cube“ (Neugier-Würfel), der zwei Tage in Wien Station gemacht hat, dass sie durchaus auch lieber weiter lernen statt Ferien haben würden. Seit mehr als 20 Jahren stürmen Tausende Kinder in Wien in den Sommerferien zwei Wochen lang so ziemlich alle Universitäten und Hochschulen für die Kinderuni. Sie wollen in jenen Fachgebieten, die sie besonders interessieren mehr wissen, Experimente machen, Neues lernen.

Derzeit läuft in Wien auch schon die Kinderuni Kunst und aktuell drei Tage lang auch das KinderUNIversum im niederösterreichischen Waidhofen an der Ybbs, das auch „nichts anderes“ als eine Kinderuni ist, nur dass die Stadt selber über keine Universität verfügt. Zeitgleich mit Wien startet die Kinderuni in der oberösterreichischen Hauptstadt Linz, jene in Steyr im selben Bundesland gegen Ende der Sommerferien, in Krems (NÖ) steigt sie auch diese Woche, jene in der steirischen Landeshauptstadt Graz in der dortigen ersten Ferienwoche, jene in Salzburg hat schon während der Schulzeit begonnen, läuft aber auch noch in der ersten Ferienwoche, Innsbruck startet kommende Woche.

Diese Kinderuni mit Jahr für Jahr rund 200 neugierigen, wissbegierigen Jung- und Jüngst-Studierenden – Kurse in verschiedenen Altersgruppen von 5 bis 15 Jahre – feiert heuer den 10. Geburtstag. Zum Jubiläum kam die erste Garde der Kinderuni Wien, die in zwei Jahren ihr erstes ¼ Jahrhundert begehen wird.

Nach einem Vortrage über Stahl von Axel Michels vom Hauptsponsor voestalpine mit Anleihe beim TV-Kinder-Klassiker 1 – 2 oder 3 mit babyleichten Fragen, spannte Karoline Iber von der Kinderuni Wien einen großen Bogen von kindlicher Neugier bis zu forschenden Wissenschafter:innen. In einem kleinen, handlichen Experiment ließ sie einen Tischtennisball schweben. Der „Zaubertrick“ – ein Föhn. Heiße Luft, kann aber auch kalte sein, hält den Ball in der Höhe.

Die eine oder andere (Quiz-)Frage lief hier nicht mit Feldern, auf die es galt, sich zu stellen samt „wenn das Licht angeht“ ab, sondern mit bunten Karten – rot, grün, lila. Ihre Fragen waren nicht immer einfach. Und wahrscheinlich war auch für die wenigen Erwachsenen im Raum die Auflösung, welches die älteste Universität der Welt ist, verblüffend. Wien – gegründet 1365 – ist „nur“ die älteste deutschsprachige hohe Schule, Bologna – fast 300 Jahre früher, 1088 – ist „nur“ die älteste in Europa. Aber schon noch einmal mehr als 200 Jahre früher öffnete die Universität al-Qarawīyīn im marokkanischen Fès ihre Tore für Studierende, und natürlich Lehrende. Übrigens wurde diese Uni von einer Frau gegründet Fāṭima al-Fihrīya. Letzteres wurde leider gar nicht dazu gesagt.

Handwerk und Technik, Wissenschaft unterschiedlichster Sparten, aber auch viel Kunst und Kultur spielt sich in Kursen des Waidhofener KinderUNIversums ab. Umwelt und Nachhaltigkeit sind ebenfalls Themen. Über so manches davon berichten auch junge Reporterinnen und Reporter in der Campus-Zeitung, die von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… mit betreut wird – wie in den Anfangsjahren vom KiJuKU-Vorläufer Kinder-KURIER. Mit im Betreuer:innen-Team ist übrigens mit Stefanie Grasberger eine Frau, die in den Anfangsjahren als Kind selber auch in der Campus-Zeitung als Kinder-Reporterin geschrieben hat 😉

Erstmals wird die Campus-Zeitung aber Teil der offiziellen Stadtnachrichten von Waidhofen an der Ybbs, die dann in der kommenden Woche an alle Haushalte der Stadt gehen werden.

Übrigens: Im ersten Jahr von KinderUNIversum und der Campus-Zeitung hat ein junger Reporter in einem Beitrag erklärt, dass Ybbs nicht wie es die meisten Menschen außerhalb dieser Gegend als Übs, sondern als Ibs ausgesprochen wird 😉

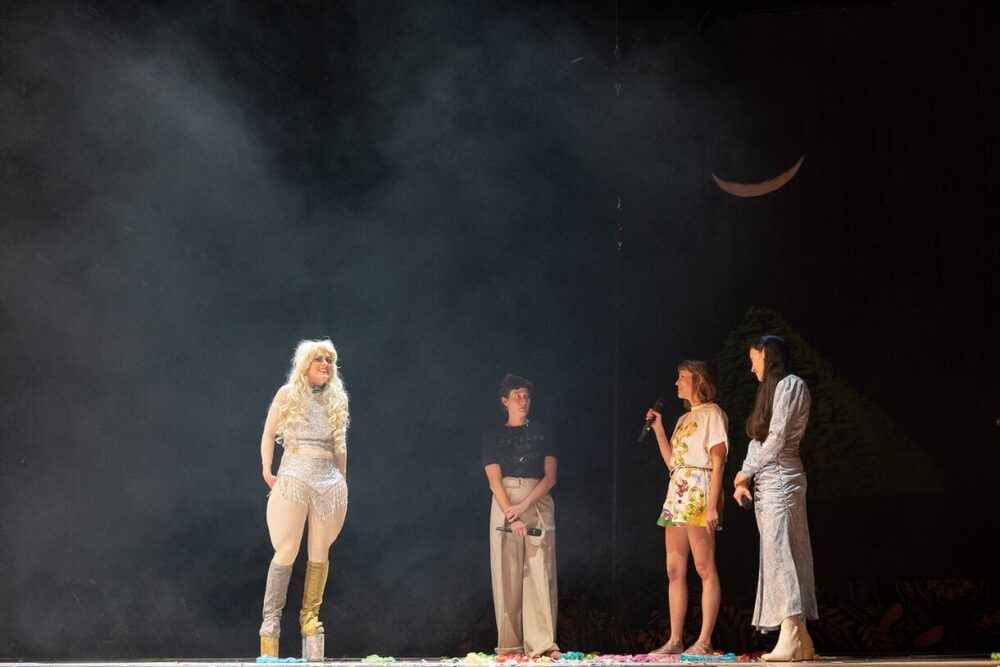

In einem mitreißenden Mix aus unterschiedlichsten Tanzstilen von Musical bis Breakdance, begleitet von einer Live-Band, sowie Schauspiel und Videos in Comic- und Computerspiel-Ästhetik zauberten vor allem Studierende verschiedener Abteilungen der Anton Bruckner Privatuniversität Linz eine mit auch viel Witz gewürzte zeitlose Story, die vor allem Gier aufs Korn nimmt. „Sin City oder die salzigen Tränen der Edith Lot“ nimmt Anleihe bei der mehr als 2000 Jahre alten Geschichte der Stadt Sodom, die hier Sodor heißt. Sie ist DAS Symbol für Ansammlung sündiger, vor allem gieriger Menschen und findet sich sowohl im hebräischen Tanach als auch der christlichen Bibel und dem islamischen Koran – wie viele andere Geschichten der drei großen, monotheistischen Weltreligionen.

Auf halbem Weg hinauf auf den Linzer Pöstlingberg liegt diese Uni schön im Grünen, fast „paradiesisch“. In der Studiobühne „rockten“ die mehr als zwei Dutzend jungen Darsteller:innen, meist gleichzeitig auch Tänzer:innen diese Story, die – im Gegensatz zu den religiösen Büchern – der dort namenlosen Frau des Lot einen Vornamen, nämlich Editz, gaben und sie ins Zentrum rücken. Da es sich um eine reife Ensemble-Leistung handelt, seinen hier keine Mitwirkenden erwähnt – sie alle, auch das Leading-Team mit Idee, Konzept, Regie, Choreo und so weiter sind hier „nur“ in der Info-Box alle genannt.

Die Stadt ist dem Verderben geweiht, der (jeweilige) Gott will wegen der Sündhaftigkeit ein Exempel statuieren und sie vernichten. Engel wollen wenigstens Edith Lot, hier eine Aktivistin gegen den Raubtier-Kapitalismus, samt ihrer Familie retten. Einerseits mit Flügel, andererseits wirken sie auf der Erde irgendwie wie Aliens und doch wieder wie heutige Menschen, suchen sie doch verzweifelt nach einem Ladekabel für ihr SmartPhone.

So alt die Geschichte in ihren Grundzügen, so praktisch zeitlos und besonders aktuell sind diese knapp mehr als 1½ Stunden gegen Menschheit und Planeten zerstörende „Sünden“ ebenso wie für den Widerstand dagegen und für eine (menschen-)freundlichere Welt. Denn hier ist Frau Lot nicht nur eine von einer himmlischen Macht Auserwählte „sündenfreie“, sondern eben eine Kämpferin für eine bessere Welt und Klima und dessen Rettung versus Zerstörung ein zentrales Thema.

Würde sich auszahlen, damit auf Tour zu gehen, oder die Story von anderen großen, jungen Ensembles eigenständig neu zu inszenieren.

Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.

Ein langer Laufsteg – an beiden Seiten die Publikumsreihen; der Catwalk – in dem Fall phasenweise Dog-Walk 😉 – mündet in eine Art offener Halfpipe samt davor postierter Sieges-Treppe für 1., 2., 3. Wie sie von vielen Bewerben her bekannt ist.

Hier spielte sich bei Schäxpir Ausgabe Nummer 13 – Theaterfestival für (nicht nur) junges Publikum – von Anfang bis Ende „Deadly Poodles“ der Erfolgsautorin Barbi Marković ab. Eine schräg-witzig-bissige Satire auf (Selbst-)Optimierungswahn mit Anspielungen auf Castings-Shows à la Heidi Klum und Assoziationen an Goethes Faust – vom Seelenverkauf bis zu „des Pudels Kern“.

Das Landestheater – wegen Umbaus im Ausweichquartier Ursulinenhof-Saal – eröffnete als Mix aus Ensemblemitgliedern und Schauspielstudierenden der Anton Bruckner Uni mit diesem vordergründig heiteren und tiefgründig satirischen 1¼-stündigen Stück das Schäxpir-Festival und spielte auch noch am letzten Tag.

Angesagt, erzählt und mitunter bewertet von Angela Waidmann, schlüpfen Markus Ransmayr in die Rolle eines Arztes, der so auf seine Fitness schaut, um ja nicht Patient zu werden, Lara-Luna Wojtkowika in die von Rebecca, einer übereifrigen, streb- und arbeitssamen, ja Workoholicerin, Vivian Micksch in die der alles mit Make-Up übertünchenden Lady Barbie mit ihren unbegrenzten Ansprüchen und schließlich Daniel Klausner als Contra-punkt, der als Dennis alles unheieieieimlich laaaaaangweilig findet. „Boring“ ist wohl das häufigste Wort in dieser Aufführung. Klausners Auftritte – als Dennis – gruppieren sich um den englischen Begriff für fad.

Nach dieser Ouvertüre der menschlichen Charaktere geht’s um „des Pudels Kern“. Die Stage verwandelte sich am Gipfel der Skater-Ramp in eine Tierhandlung mit bunten Pudel. Die vier Schauspieler:innen verwandeln sich abwechselnd in diese, immer ein Pudel für einen der Menschen. Alles Luxus-Tierchen mit dem Versprechen den Protagonist:innen zu mehr – vor allem – Ansehen zu verhelfen; mit elendslangen Verträgen voller „Kleingedrucktem“. Vor dem die Erzählerin warnt – und es dann doch zulässt.

Und so tauschen die Menschen im Glauben, mit dem jeweiligen Luxushündchen stellvertretend Zaubermittel für die von ihnen gewünschten Eigenschaften zu kriegen, ihre Seele mit der Tierhandlung, machen sich zu Sklav:innen der durch den jeweiligen Pudel verkörperten Optimierungs-Strategie – (seelen-)tödliche schicke, zurechtfrisierte und -geschnittene Luxushündchen, die Macht über ihre Besitzer:innen gewinnen.

Diese Strategie aber verfängt bei Dennis gar nicht. Er der alles langweilig findet, will sozusagen nix, vor allem nichts kaufen, da beißen sich die Hündchen und Marketingstrategie sozusagen die Zähne aus 😉

Vor allem die vier Protagonist:innen – ob als Menschen oder als Hunde zeigen eine große Bandbreite an Können – Schauspiel, Tanz, ansatzweise auch akrobatisch auf der Skater-Ramp oder Rad schlagend auf dem Laufsteg, Gesang, manches auch chorisch aufgeführt – und „über“dressiert von der Erzählerin / Moderatorin / Bewerterin auf dem Thron, pardon dem Schiedsrichter:innen-Stuhl wie beim Tennis.

Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.

Michela Galiceanu, eine der vier Tänzer:innen der folgenden Performance „Vakuum“ von Potpourri Dance begrüßt – mitten auf der Bühne stehend mit Mikrophon die ankommenden Zuschauer:innen, ob in Gruppen oder einzeln. Freut sich spürbar, wenn die eine oder der andere darauf auch direkt reagiert.

Auf einander reagieren, das gilt für (Tanz-)Theater natürlich immer, in dieser dichten, heftigen ¾ Stunde erst recht. Unmittelbar. Erste Runde der unterschiedlichen Phasen der vom House-Dance kommenden, auch Hip-Hop-Elemente wie Breakdance, Locking, sowie afro- und lateinamerikanische Elemente einbauenden Körper-Akrobat:innen sind abwechselnde 1:1-Battles. Die eingangs Genannte ist zunächst Judge (Punkte-)Richterin, aber auch indieser Rolle wechselt sie sich mit Dominique Elenga, Rafael Hellweg und Rosa Perl ab. Die vier haben die Choreos gemeinsam mit Farah Deen, Olivia Mitterhuemer entwickelt. Diese beiden hatten die Idee und leite(te)n das Projekt künstlerisch.

Und – so berichten sie in einem rund zehnminütigen Gespräch vor der Vorstellung – sie haben in Salzburg mit Jugendlichen aus vier Schulen Workshops abgehalten. Dabei ging es zwar auch um Tanzen, aber in erster Linie um jene Themen, die die Schülerin beweg(t)en. DRUCK – von dem, ständig Leistungen erbringen zu müssen über jenen, immer im Vergleich mit anderen zu sein – off- und online – sowie gesellschaftspolitischem. Und das war schon deutlich nach der Corona-Pandemie als die Workshops stattgefunden haben.

Den Input von den Jugendlichen brachten die beiden Leiterinnen in den Probenprozess mit den vier Tänzer:innen, die einander alle vorher nicht gekannt hatten, ein. „und wir haben auch unsere eigenen Perspektiven mit eingebracht“, erzählen die vier im Nachgespräch unmittelbar nach der auspowernden Aufführung.

Die unterschiedlichsten Formen von Druck sind noch viel stärker als in den Eröffnungsbattles in anderen Phasen zu erleben. Am heftigsten, wenn die vier in Super-Zeitlupe sich immer wieder auch synchron bewegen, minutenlang das eine oder andere Bein heben und verrenkt die Balance halten. Noch ärger in jener Szene, als sie fast keine Luft zum Atmen haben – und damit der gesamte Raum im Theater Phönix beim Linzer Schäxpir-Festival in gefühlt ewiger Stille verharrt.

Krass, dass die zweite der Aufführungen praktisch zeitgleich mit dem School-Shooting im Grazer BORG Dreierschützengasse stattgefunden hat.

Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.

Wie soll oder könnte ich reagieren – in einer schwierigen, komplizierten, peinlichen oder wie auch immer nicht einfachen Situation?

Hast du dir / haben Sie sich schon einmal so etwas gefragt? Darüber Gedanken gemacht? Wahrscheinlich hat sich jede und jeder schon das eine oder andere Mal geärgert: „Ach, da hätte ich das doch heftiger oder entspannter, jedenfalls genau anders machen sollen…

Aber wie?

Nun, dafür gibt es derzeit – bis zum Ende des Schäxpir-Festivals – internationales Theater für (vor allem) junges Publikum – eine spannende, witzige Gelegenheit. BFAR – Büro für angemessene Reaktionen.

Acht Kinder und junge Jugendliche sind mit dem JES – Junges Ensemble Stuttgart – nach Linz gekommen: Charlotte, Frieda, Gesa, Greta, Josefine, Levi, Matilda, Vilna. Sie arbeiten inmitten von mobilen, flexiblen Wänden in Kojen mit Abteilungen, zwischen Karton-Kisten für und mit Akten, Schreibmaschine, Schredder, einer „Rohrpost“.

Am Start-Schalter empfängt dich eine der – mit hell-lila Kappe und ebenso gefärbten gerade aktuellen Schwebe-Patschen ausgestatten – Büro-Mitarbeiter:innen, dein Akt wird erstellt.

Kannst du dich an eine Situation erinnern, in der du gern anders gehandelt hättest, kannst du gleich zur Beratung. Fällt dir nichts ein oder traust du dich nicht eine solche Begebenheit preiszugeben, darfst du ins Archiv mit schon gesammelten Fällen und dich von einem dieser Akten inspirieren lassen.

In der Erstberatung geht es weniger um deinen „Fall“, sondern anhand von Tier-Bildern wird unter anderem erfragt, wie du allgemein reagierst; eher wie eine giftige Schlange oder eine Eule oder …

In einem der beiden Reaktor-Räumen kannst du dann deinen Fall besprechen. Wenn du willst, wirst du eingeladen, die entsprechende Situation nochmals hier unter den „Labor“-Bedingungen ohne den Stress durchzuspielen. Die Kinder bieten – zumindest taten sie bei dem hier rezensierenden Probanden – an, dass eine oder einer in deine Rolle damals schlüpft und du von außen zusehen kannst, wie eine andere, eine angemessene Reaktion, ablaufen könnte…

In einem weiteren Reaktor-Raum kannst du eine Art Telefonberatung durchspielen, oder etwas dazu schreiben, das du vielleicht gleich schreddern willst oder auch eine Postkarte an wen auch immer verfassen. Gegen Ende wird, so du zustimmst, dein Akt per Rohrpost – ein Laubbläser an einem durchsichtigen langen, breiten Schlauch, ins Archiv befördert und dort – entsprechend dem Inhalt in eine der Box eingeordnet.

Erleichtert für kommende herausfordernden Situationen, kannst du nach der ernsthaften, kompetenten und doch von Witz durchzogenen „Behandlung“ dieses Büro verlassen.

Dieses BFAR ist im Glaskubus am Linzer O.K.-Platz (für Offenes Kulturhaus) gegenüber dem Container mit Infos und Tickets fürs Schäxpir-Festival und angrenzend an das im Ursulinenhof gelegene Festival-Büro untergebracht.

Bobby und Chalodde – so ihre Spitznamen – sind zwei BFAR-Mitarbeiterinnen, die Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… ein bisschen zur Entstehungsgeschichte dieses „Büros“ erzählen: „Schon im Oktober des Vorjahres wurden wir vom JES, bei dem wir alle Theater-Workshops machen, gefragt, ob wir Lust haben, bei so einer Aktion mitmachen wollen. Im Herbst haben wir dann intensiv über Reaktionen geforscht, darüber viel geredet, Interviews mit Leuten geführt, die Erfahrungen mit Konflikten haben, und dann begonnen, verschiedene Situationen durchzuspielen. Im Jänner und Februar haben wir dann viel öfter geübt, weil wir dieses Büro schon in Stuttgart, nicht im Theaterhaus, sondern im Clubtopia, einem leeren Lokal, schon einmal aufgebaut hatten. Da waren zum Teil auch andere Kinder dabei. Wir haben auch besprochen und durchgespielt, was wir tun können, wenn jemand aggressiv wird. Dann können wir uns auch eine der Erwachsenen wenden, mit denen wir das BFAR aufgebaut haben (Larissa, Lilly, Frederic).

Wäre spannend, so eine Einrichtung nicht nur im Rahmen eines Theaterfestivals und nicht nur für bereits interessierte Besucher:innen, die das schon bewusst buchen, zu eröffnen 😉

Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.

Fell, Haut, Federn, Schuppen, Panzer… die äußere Schicht von Tieren kann – wie vieles andere – ganz schön unterschiedlich sein. Viele der vielfältigen schützenden oder / und verletzlichen Oberflächen – „übersetzt“ in Stoffe – zaubern Christine Kristmann, Anne Pretzsch in der rund ¾-stündigen tänzerischen Performance „Fell me“ aus… – nein, woraus das wird hier jetzt sicher nicht gespoilert. Vielleicht hast du ja einmal die Gelegenheit diese – für Kinder ab 3 Jahren gedachte, aber sicher auch (weit) ältere Besucher:innen faszinierende Stück irgendwo zu erleben.

Manchmal tanzen sie mit kuschelligen, longzotteligen Kostümen als Bären, dann verwandelt sich ein Zebrakleid durch Wenden auf die Innenseite in ein Krokodil, das andere in einen Leoparden – und wieder zurück. Schlangen, Schnecken, Vögel, Walflosse, Qualle, eine Art Oktopus – aber mit vielen, fast unzähligen Tentakeln entstehen aus den Kostümen und den entsprechenden tänzerischen Bewegungen – schwebend, kriechend, schwimmend, anschleichend, rennend, springend… – vor den inneren Augen. Die Verwandlung einer Raupe in einen Schmetterling spielen die beiden ebenfalls. Dies ist eine der gaaaanz wenigen Szenen, in der die beiden auch etwas dazu sagen.

Auch zwei erklärende Sätze aus dem Ankündigungstext kommen zur Sprache und noch einige wenige Fakten aus dem Universum der Tierwelt.

Neben der dominierenden Körpersprache spielt noch eine weitere eine große Rolle: Musik, live gespielt von Sebastian Russ mit Akustik-Gitarre sowie einer Reihe von Percussions-Instrumenten – und unterstützt von vielen aus dem Publikum an die die beiden Performerinnen, die auch die Show erfunden haben – Klangstäbe, Triangel, Kastagnetten und ähnliches verteilen.

Wichtig zu erwähnen ist als Vierte im Bunde Janina Capelle. Sie hat sich die Kostüme ausgedacht und auch geschneidert. Zum einen erinnern die verschiedenen Stoffe in den zurechtgeschnittenen und -genähten Formen an die jeweiligen Tiere, zum anderen geben sie aber dabei der Fantasie viel Raum.

Am Ende der Show – das sei schon verraten – laden die Tänzerinnen das Publikum ein, Eigenschaften zu nennen für ein Tier, das noch nie wer gesehen hat. Aus den vorhandenen Materialien versuchen die beiden dann solch eine Kreatur zu erschaffen.

Und so „nebenbei“ vermittelt „Fell me“, dass das Leben auf der Erde bunt und vielfältig ist und wie dies fasziniert; vielleicht aber auch, dass das englische „fell“ neben dem Substantiv Fell auch schlagen oder fällen bedeutet, was der Mensch mit so manchen „Fellwesen“ ja macht.

Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.

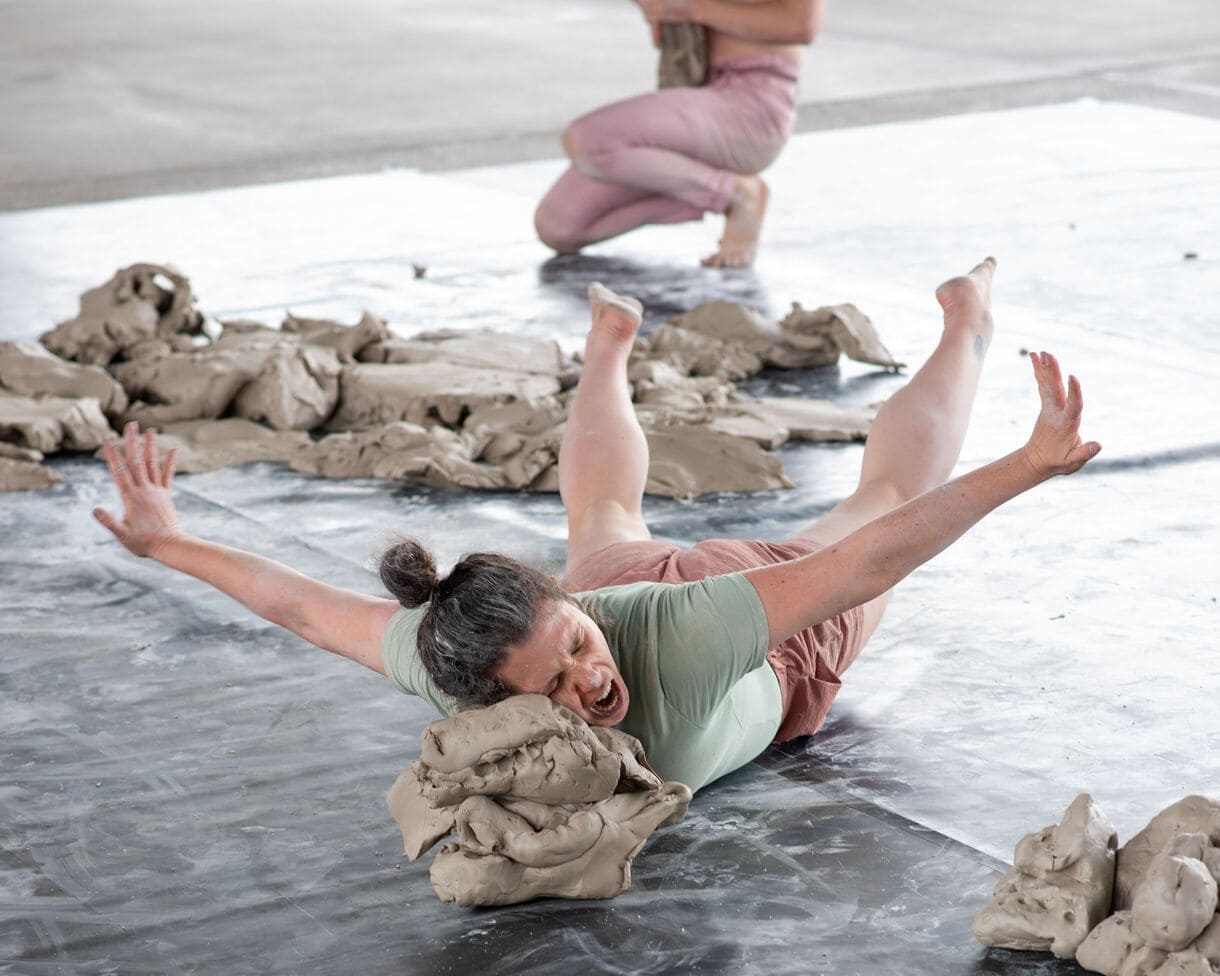

Auf dem ausgerollten Tanzboden steht in der Mitte ein Haufen Ton (Lehm), dahinter liegen zwei Menschen. Eine dritte Person formt Kügelchen, Schlangen und andere Kleinformen aus Stückerln von diesem formbaren Material. Irgendwann nimmt Efrat Vonsover Avni einen kleinen Brocken Ton, klatscht ihn auf eine der beiden Liegenden, zieht und zerrt an den Beinen von Gat Goodovitch und stopft sie mit deren Kopf in eine Höhle des großen Berges, formt ihre Arme und Beine zu einer Art liegender Skulptur. Ähnlich verfährt sie mit Roni Sagi. Ihn rammt sie weiter oben in den Berg.

Die beiden mit dem Kopf „Eingegrabenen“ beginnen ihre Beine zu heben, Kopfstände zu machen, Füße zu „verknoten“.

Natürlich verharren sie auch nicht in diesen Positionen, befreien sich aus ihren „Kopfgefängnissen“ und bemächtigen sich des Materials. Verspielt baut er sich aus einer schmalen Ton-Platte eine tierische Ganzkopf-Maske. Sie befreit ihn davon, beginnt dagegen ihn zu „formen“ und beide gehen zu Musik (Maya Guttmann) in gemeinsames Tanzen über.

Nach knapp mehr als einer ¼ Stunde steht sie in dem großen eingangs erwähnten Berg, ihr Kollege Roni Sagi sowie die erstgenannte Efrat Vonsover Avni, die in der Folge die meiste Zeit an der Seite beobachtet, drücken und treten auf den Ton ein, „verankern“ Gat Goodovitch recht fest darin und lassen sich von Kindern aus dem Publikum dabei helfen. Diese neue Standfestigkeit ermöglicht der Tänzerin fast unglaubliche Bewegungen, ohne hinzufallen.

Nach ihrer Befreiung schneiden sie und ihr Kollege ein Stück nach dem anderen mit einer Nylonschnur an zwei Holzgriffen – die übliche Methode, Ton zu teilen – ab. Aus einem Stück gestaltet er sich eine Irokesenfrisur bzw. Sekunden später zum Hahnenkamm. Sie baut sich ein Handy mit Klapp-Display, um für Selfies aller Art zu posieren… Augenblicke später werfen sie die Tonbatzen weg oder formen sie um, versinken ins formende Spiel oder spielerische Formen 😉

Dass ausgerechnet die Frau ein Baby formt und der Mann eine Schlange lässt sie als einzigen kleinen Wermutstropfen in Klischeerollen kippen. Danach gehen sie über in lustvolles Werfen und Schmeißen von Tonteilen, Efrat Vonsover Avni (Konzept & Choreografie) beginnt kleine Tonstückerl an Menschen im Publikum – nicht nur an Kinder – zu verteilen und animiert sie, diese ebenfalls auf die Spielfläche – wegen Regens nicht im Freiraum des Lentos-Museums am Donauufer, sondern einem großen Raum im Ursulinenhof, zu werfen.

Bald danach beenden die Performer:innen ihr Spiel und geben die Tanz- und Aktionsfläche frei für Zuschauer:innen, von denen die meisten schnell in kreativem Gestalten voll aufgehen.

Der englische Titel kann natürlich weit mehr als es die Übersetzung vermag: „ClayPlay“ von der Gruppe Lazuz (Österreich/Israel) sagt alles und ist verspielt wie das was die drei Performer:innen rund eine ¾ Stunde eben mit diesem Material Ton (Lehm) anstellen – und zwischendurch auch einige sowie nach der Show alle, die wollen.

Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.

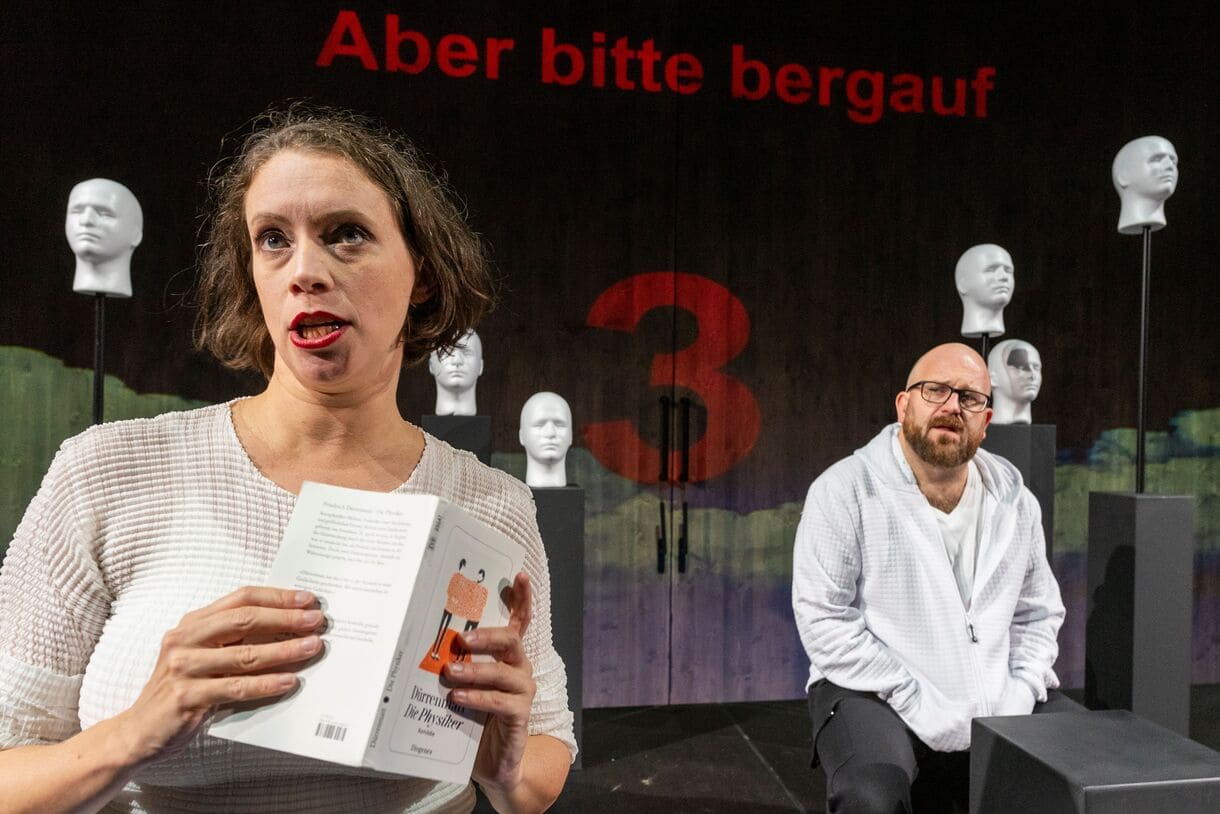

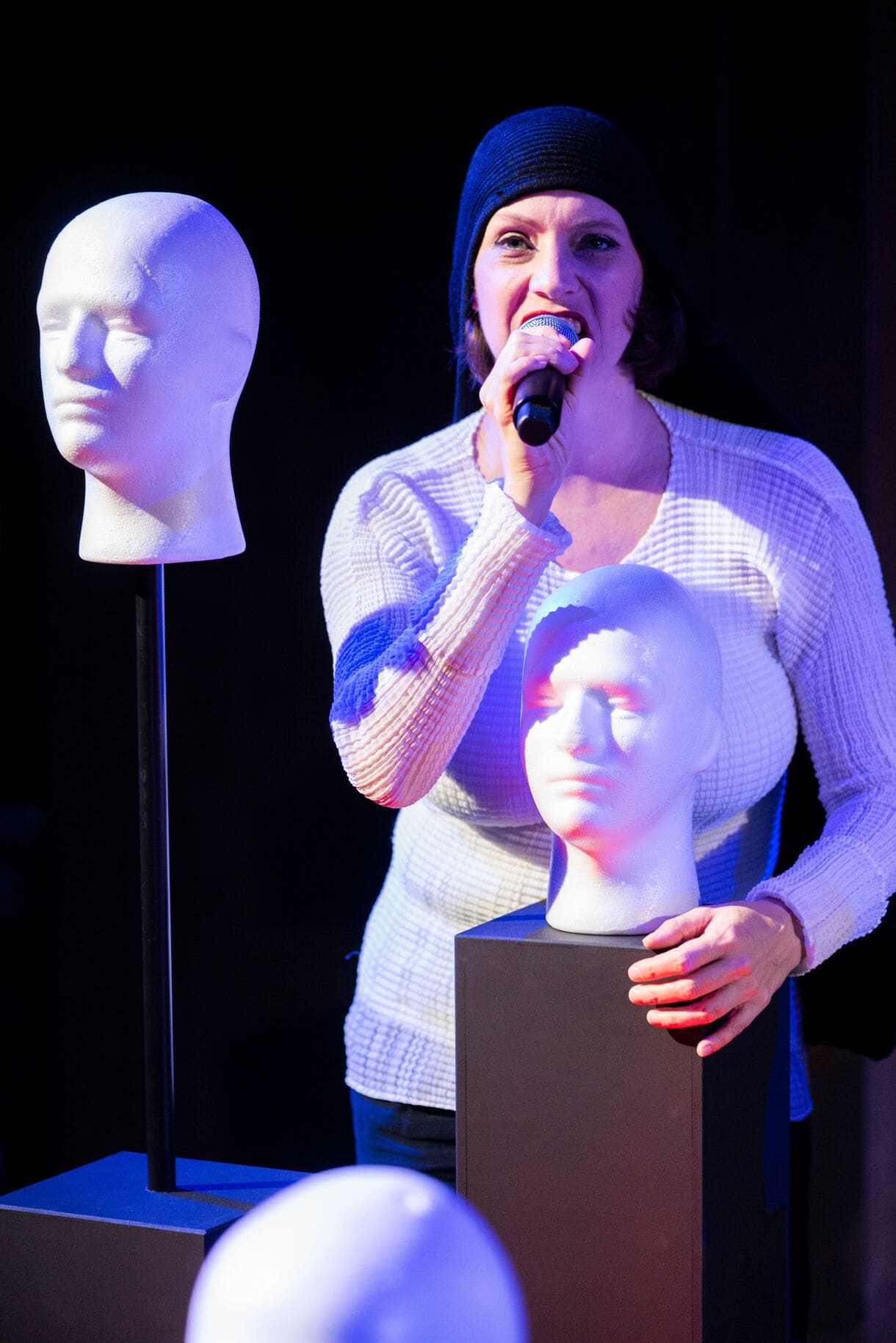

23 weiße, neutrale Köpfe wie sie aus Schaufenstern oder von Modepuppen bekannt sind, „bevölkern“ die Bühne auf Podesten auf mehreren Ebenen der Bühne (Bühnen- und Kostümbild: Alexandra Pitz) im Zirkus des Wissens auf dem Gelände der JKU, der Johannes-Kepler-Universität am Rande von Linz. Dahinter eingeblendet der Titel des aktuell dort laufenden Stückes „Höhere Wesen befehlen: KI!“ Dieses hatte Mitte November (2024) Premiere.

Zwischen diesen Köpfen platzieren sich die beiden Schauspieler:innen auf Podesten als ihren wissenschaftlichen Arbeitsplätzen und beginnen wie wild mit ihren Fingern auf imaginäre Tastaturen zu tippen, hacken, hämmern.

Dazu kehren sie im Laufe der Stunde immer wieder zurück, nachdem sie sich erhoben haben, zwischen den Köpfen wandern, tanzen, rappen, Weisheiten zitieren bzw. aus Büchern – scheinbar – lesen. Alles dreht sich – nona, wozu sonst der Titel, sehr, vielleicht ein bisschen zu dicht, rund um KI, wobei gegen Ende vor allem der zweite Buchstabe hinterfragt wird. Künstlich wohl, im Sinne von Menschen geschaffen sicher, aber Intelligenz?

Wird da nicht wieder – wie so oft im Laufe der Menschheitsgeschichte – etwas überhöht, auf zu hohe Podeste gestellt, fast angebetet? Und damit die Verantwortung ab- oder mindestes weggeschoben.

Alles was KI kann, schöpfe sie ja nur aus schon vorhandenen Daten und Materialien wird mehrfach in dieser und anderer Form erklärt, postuliert, ja fast schon beschworen. Kreativ sein könne nur der Mensch. Und der Text für dieses Stück – von Gerhard Willert, der auch Regie führte – sei „einhundertprozentig frei von sogenannter Künstlicher Intelligenz“. Ja selbst ein hochqualitatives Übersetzungsprogramm habe es nicht geschafft die wortspielerischen poetischen Passagen des Textes, einige davon im oberösterreichischen Dialekt, in brauchbares Englisch zu übertragen.

Eingebaut ins Stück sind Hinweise auf manche Autor:innen, etwa Dürrenmatt und seine „Physiker“, wenn es um die Verantwortung von Wissenschafter:innen für ihre Forschungen und Erkenntnisse geht. Oder von – und das sehr spannend – dem viel zu wenig bekannten Alexander Grothendieck. An sich wissenschaftlicher, hochdekorierter, Mathematiker, hat er sich vor mehr als einem halben Jahrhundert ungefähr zeitgleich mit dem Club of Rome („Grenzen des Wachstums“, 1972) sehr kritisch mit dem Umgang der Menschheit mit der Erde auseinandergesetzt. Ohne dies so zu formulieren was die Fridays For Future-Bewegung mit „es gibt keinen Planeten B“ auf den Punkt brachte, hat er genau damit argumentiert, dass in vielen Bereichen nicht experimentiert werden dürfe, weil diese Versuche eben nicht wiederholt werden könnten, wenn die Lebensgrundlagen des Planeten vernichtet werden.

„Wir sind in einer Situation, in der uns die Methoden der experimentellen Wissenschaften in der Praxis nicht weiterhelfen. Es gibt nämlich nur einen Planeten Erde, und die Krisensituation, in der wir jetzt sind, findet in der Geschichte der Evolution nur ein einziges Mal statt. Wir haben es also hier nicht mit einem Experiment zu tun, das wir nach Belieben wiederholen könnten, um anschließend unsere operationellen Modi zu optimieren.“

Aus dessen Werk zitieren sie mehr – mit einem Fake-Schmäh. Nach der sogenannten Voltaire-Methode – Finger zwischen Buchseiten und genau das lesen -, schlagen sie aber schon zuvor festgelegte Seiten auf, oder zitieren auswendig gelernten Text, ist ihr auf die Bühne geworfenes Grothendieck-Buch doch im französischen Original 😉

Mehrmals verwandelt sich die Bühne licht- und stimmungsmäßig in eine Art Disco, das Duo tanzt ab zu einem Vierzeile: „Und dann tanzten sie wie Glühwürmchen in der Nacht / Doch Glühwürmchen gibt es nicht mehr /Wer hat sie eigentlich umgebracht? / Und bringt sie was wieder her?“ Und kommt scheinbar erst viel später drauf, dass mit diesem Song das menschengemachte Artensterben angesprochen wird.

Zurück zu den begrenzten Ressourcen: Neben dem Absaugen aller Daten und deren Verwertung, was doch recht oft thematisiert wird, werde noch kaum bis nicht in Betracht gezogen, dass die KI-Entwicklungen und Anwendungen so viel Energie benötigen, dass der Ressourcenverbrauch ins Unermessliche steige. Weswegen die Großunternehmer im Silicon Valley sich auch Energie-Quellen unter den Nagel reißen würden.

In Abwandlung des alten römischen Cato-Spruchs, dass das feindliche Karthago zerstört werden müsse (was Falter-Herausgeber Armin Thurnher rund zwei Jahrzehnte lang zur Abwandlung seiner wöchentlichen Kolumne mit einem Satz gegen die heimischen Printmedien-Konzentration inspiriert hatte) wirft Fadi Dorninger, seitlich neben der Bühne agierender Ton- und Licht-Master, mehrmals ein: Silicon Valley muss zerstört werden.

„Wir sind der Stoff, aus dem die Pixel sind“, wirft Barbara Novotny in den Bühnenraum. „Stop. Moment. Was soll das heißen: Wir sind der Stoff, aus dem die Pixel sind?“, fragt ihr Bühnenkollege Peter Pertusini.

„Ich war im Theater. Hab „Der Sturm“ von Shakespeare gesehen. Da sagt der alte Zauberer: „Wir sind der Stoff, aus dem die Träume sind… Und da hat hat es bei mir plötzlich klick gemacht und ich hab mir gedacht: genau. Nicht die Träume sind das Problem. Wir sind das Problem. Nicht die Algorithmen… Nicht die KI ist das Problem. Wir sind das Problem…“

… „Wenn ich ein Werkzeug als Lösung betrachte, wird das Werkzeug zu Gott. Damit bin ich fein raus und verantwortlich bin ich für nichts mehr. Wenn ich aber für nichts mehr verantwortlich bin: wer bin ich dann noch?“

Und noch ein schönes Zitat aus dem Stück für das die Quelle im Dunklen bleibt: „Jeder dreht so gut er kann / Seine Träume in Realitäten um. / Vor Wahrheiten ist der Mensch aus Eis; / Feuer fängt er für Lügen.“

Hannes Werthner, früherer Professor für Informatik an der Technischen Universität Wien (2016 bis 2019 Dekan an der Fakultät für Informatik) sagte kürzlich in einem Interview mit Daniel Pilz auf zakckack.at: „Wir – und nicht Konzerne und Technologien – sollten bestimmen, wie die Welt um uns aussieht und gestaltet werden sollte. Der Mensch hat die Freiheit und Verantwortung zu entscheiden. Diese Verantwortung nimmt ihm auch niemand ab… Außerdem ist der Digitale Humanismus nicht gegen die Natur gerichtet. Es geht dabei um Nachhaltigkeit. Ein Aspekt ist ein kritischer Blick auf den Ressourcenverbrauch von modernen Technologien. Insofern ist der Digitale Humanismus ein Rahmenwerk um das Verhältnis zwischen Mensch, Gesellschaft, Natur und Technologie zu verstehen, sich einzumischen und dieses Verhältnis unseren Werten entsprechend zu gestalten… Ich will aber Soziale Medien nicht verteufeln. Diese bieten auch die Chance, sich an der Demokratie zu beteiligen, beispielsweise durch Bürgerinitiativen. Es geht darum, wie Technologien, wie Soziale Medien gestaltet sind und wer über diese Gestaltung bestimmt…“

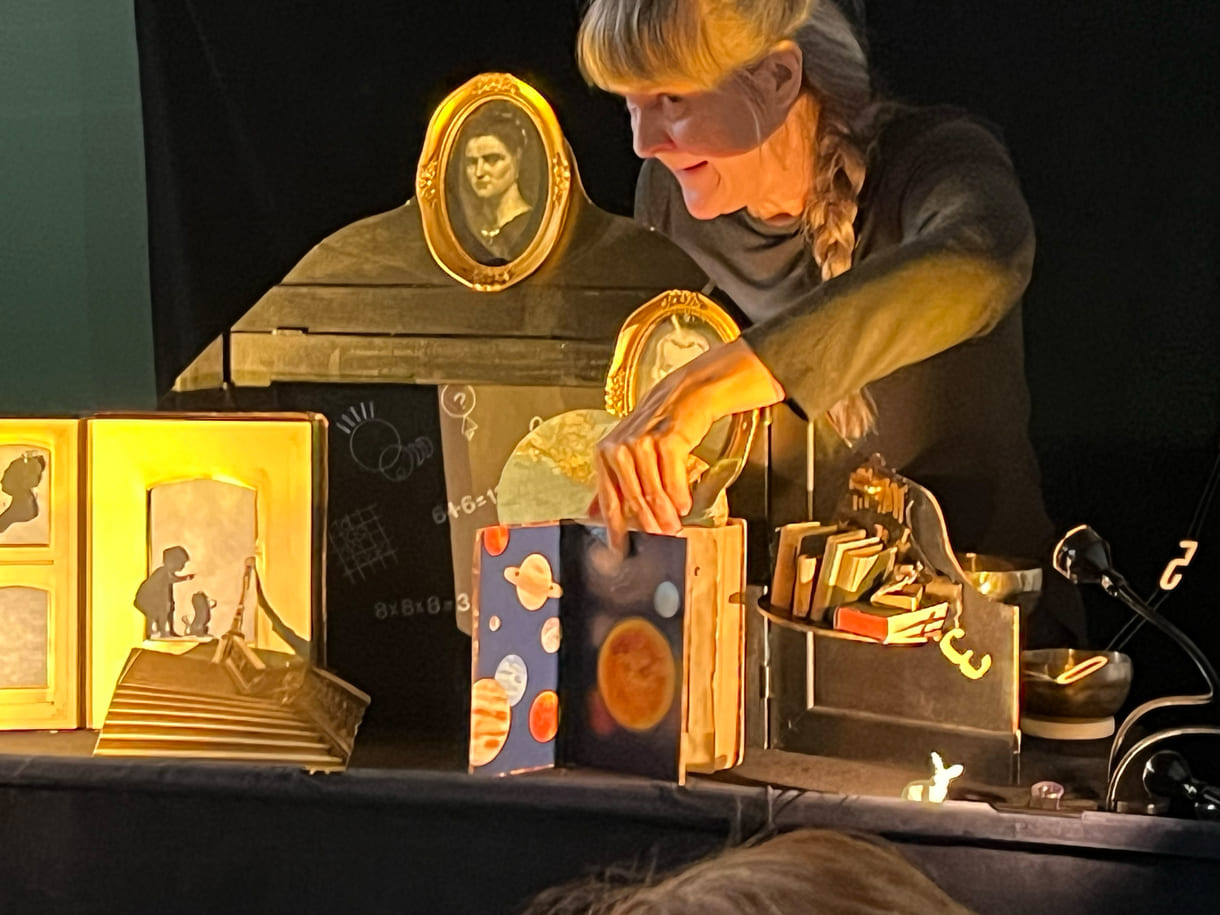

Obwohl es um eine große Mathematikerin geht, lassen sich die Figuren, Objekte, Bildertafeln und viel kleines verspieltes und bespielbares Krims Krams wahrscheinlich kaum zählen. Weit mehr als eine Stunde hat die Figurentheaterspielerin Alexandra Mayer-Pernkopf die kleine und dann doch scheinbar so große Bühne hier im Ludwig-Boltzmann-Hörsaal der Fakultät für Physik der Universität Wien aufgebaut.

Faszinierende, erstaunliche rund 50 Minuten lässt sie Figuren auftauchen, Drehorgel spielen, Kutschen über Schnüre bzw. Drähte fahren, füllt Teetässchen, blättert in Mini-Mini-Büchlein, um mit Worten und diesen und noch viel mehr Objekten kleine und große Geschichten zu erzählen.

„Ada Byron Lovelace & die Denkmaschine“ heißt die kunst- und fingerfertige Performance. In dieser spielt und schildert die Theaterfrau das Leben dieses wissenshungrigen und fantasievollen Mädchens von vor rund 200 Jahren (geboren 1815) und der späteren Frau (bis 1852).

Zwar hatte Ada den Vorteil wohlhabender gebildeter Eltern, die ihre Tochter – im Gegensatz zu vielen anderen Kindern dieser Zeit, vor allem Mädchen – Wissen zukommen zu lassen, aber einfach waren Vater und Mutter nicht drauf. Obendrein war Ada als Kind viel und oft lange schwer krank. Das tat ihrem Wissenseifer keinen Abbruch. Dass sie sich – lange vor dem ersten Flugzeug – eine Flugmaschine ausdachte und zeichnete, vermittelt die Theater-Künstlerin mit ihren vielen Gegenständen ebenso wie vor allem das wofür Ada Lovelace noch heute bekannt und berühmt ist: Die urdicke Gebrauchsanleitung für eine Steuerung einer gefinkelten Rechenmaschine, die Charles Babbage erfunden und gebaut hatte. Mit ihm hatte Ada viel daran getüftelt und war mit ihm in regelmäßigem Austausch. Diese ihre Steuerung – über Lochkarten, ein System wie es ähnlich auch bei halbautomatischen Webstühlen zur Anwendung kam -, gilt als eine Vorform einer Computersprache. Vor rund 50 Jahren wurde dann tatsächlich eine der ersten echten Computersprachen deshalb Ada genannt.

… steht in teils bunten, verschnörkelten und verdrehten Buchstaben auf einem schwarzen samtartigen Vorhang neben der „Hauptbühne“ des mobilen „isipisi“-Theaters. Dieser Teil, in dem unterschiedliche Bilder reingeschoben werden – in dem Fall aus einem der Bilderbücher über Ada Lovelace – nennt sich Kamishibai – ein aus Japan kommendes Papiertheater oder auch als Märchenbilderschaukasten genannt.

Der „Zirkus des Wissens“ ist eine eigene Einrichtung der Linzer Johannes-Kepler-Universität (JKU) in einer der äußersten Ecken des Hochschul-Campus am Rande der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Wissenschaft auf künstlerische, vor allem theatrale Weise wird dort vermittelt.

Die genannte Figurenspielerin aus dem ebenfalls oberösterreichischen Ottensheim hat mit ihrem Theater „isipisi“ das Stück für diesen „Zirkus“ entwickelt, tourt damit aber eben auch. Unter anderem trat sie kürzlich damit im besagten Hörsaal der Uni Wien auf – übrigens wenige Gehminuten entfernt vom Schubert Theater – Figurentheater für Erwachsene.

In einem Monat stellt Alexandra Mayer-Pernkopf im „Zirkus des Wissens“ eine bei uns kaum bekannte Wissenschafterin auf ähnliche Art und Weise vor: „Chien Shuing Wu – Königin der Physik“, die von 1912 in China geboren wurde und 1997 in den USA gestorben ist. Sie hat Wichtiges auf dem Gebiet der Teilchen- und Kern-Physik geforscht. „Madame Wu“, wie sie im Westen genannt wurde, erhielt manchmal den erklärenden Beinamen „chinesische Marie Curie“.

Wunderbare Bilder von Michèle Ganser aus dem spannenden, vielseitigen Sachbuch – für praktisch alle Altersstufen – „Faszination Haie“ wurden und werden ab Herbst wieder vielfach lebendig. Einerseits digital animiert als Projektionen auf die breite Türwand – im „Zirkus des Wissens“ an der JKU, der Johannes Kepler Universität, am Rande der oberösterreichischen Hauptstadt Linz (Animationen & LED Technik, Bühnenbild: Bermo – Lichtkunst in Bewegung in Zusammenarbeit mit Rafal Fresel und maker austria). Andererseits durch Schauspiel, Tänze, Gesänge.

Helix projects ist auf die Umsetzung von bebilderten Büchern in theatrale Performances spezialisiert – eine Besprechung von „Panzerschloss“ ist am Ende dieses Beitrages verlinkt. Und die beiden Vorgänger-Bücher von Michael Stavarič und Michèle Ganser – Kraken und Quallen – wurden ebenfalls schon dramatisiert und – wie nun die Haie – im „Zirkus des Wissens“ aufgeführt.

Gemeinsam mit rund 80 Kindern und Jugendlichen wurde die rund einstündige Show entwickelt. Einige von ihnen spielten und tanzten bei einer Zusatzvorstellung am vorletzten Schulnachmittag (die Ferien beginnen in West- und Südösterreich übrigens eine Woche später als in Wien/NÖ und Burgenland) auch selber mit. Ansonsten agieren auf der Bühne nur vor allem Christine Maria Krenn und Christian Scharrer sowie die teils Live-Musikerin Martina Kneidinger al. Mintha.

Zu manchen der Sachinformationen aus dem Buch haben sich die beiden Erstgenannten – gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen in Workshops – Szenen ausgedacht. So spielt Krenn eine Zahnärztin und Scharrer den Patienten, um zu erklären, dass Haie so etwas nicht brauchen, weil sie dauern neue Zähne kriegen, gemeinhin Revolver- nach Stavarič lieber Rolltreppen-Gebiss haben.

Für die Show – eine Koproduktion von Helix projects und der Zirkus des Wissens eine beachtliche, bewegliche dreidimensionale Hai-Figur bauen lassen, die nicht nur über die Bühne, sondern auch auf der Galerie und der Tribüne getragen auftaucht (Design und Bau: Roger Titley). Und gegen Ende der Show – bei kurzer Öffnung der Tür – in die Weiten – abtaucht; auch wenn’s dort kein Wasser gibt 😉

Lichtdesign (Andreas Berhmani) – nicht zuletzt durch Armbänder, die junge und jüngste Besucher:innen der Show dafür bekommen – und Soundeffekte (Sound: Julius Zwirtmayr) runden den Besuch phasenweise zu einem Eintauchen in ein Riesen-Aquarium ab. Märchenhafte Songs ließen sich die Kinder und Jugendlichen einfallen, so schwimmen am Ende einer jener Haie, die nicht Plankton, sondern durchaus Robben fressen und eine solche gemeinsam durch die Weiten der Meere.

Für diesen Song und die eine oder andere Szene werden auch Kinder aus dem Publikum mit auf die Bühne gebeten. Mitmachen können sie auch bei einem Suchbild-Rätsel aus dem Buch. Die beiden Protagonist:innen schlafen dabei stehend, weswegen das Publikum gebeten wird sehr leise die sieben Hai-Eier-„Sackerln“ an Pflanzen zu entdecken. Bei jedem „Treffer“ trötet allerdings die Musikerin recht lautstark – was dann doch einigermaßen irritiert.

Ebenso wie übrigens die nicht ganz korrekte Schreibweise der Namen von Autor und Illustratorin bei der Einblendung zu Beginn. Aber dies könnte bis zum Start der neuen Aufführungsserie im Herbst wohl noch korrigiert werden 😉

Leuchtende Sterne, aber Kinder-Hochbett statt Maulwurfshügel? Wer das Bilderbuch „Der Maulwurf und die Sterne“ (Britta Teckentrup – Link zu einer Besprechung des Bilderbuchs am Ende dieses Beitrags) kennt, das die Vorlage fürs jüngste Stück im Linzer Theater des Kindes, ist vielleicht aufs erste verwirrt. Ohne allzu viel zu spoilern, der Beginn kann verraten werden. Am Hochbett oben liegt tatsächlich ein Kind – also nicht wirklich, sondern ein Schauspieler, der in die Rolle eines Kindes schlüpft. Aus dem Off kommt die Stimme seiner „Mutter“, die schon einige Geschichten vorgelesen hat, jetzt aber wäre endlich Schlafenszeit. Nur noch eine…

… nein, dies hier entwickelt sich nicht zu einer Variante von „Valerie und die Gute-Nacht-Schaukel“, das übrigens derzeit im selben Theater auf dem Spielplan steht. Sondern wirklich nur noch eine einzige Geschichte – und zwar die Titelgebende. Und dazu „verwandelt“ sich das Kind in den Titelhelden Maulwurf. So wie auch all die anderen Tiere, die in der Geschichte vorkommen und im Bilderbuch namenlos bleiben, hat ihm die Stück-Autorin Nora Dirisamer benamst – ihn Mo.

Christian Lemperle bleibt der einzige Schauspieler auf der Bühne – die anderen Tiere des Waldes kommen – ebenso wie die Mutter – als voraufgezeichnete eingespielte Stimmen vor. Bei den Namen tobte sich Dirisamer mit Wortspielen ebenso fantasievoll aus wie beim Text vor allem mit gereimten Zeilen; im Buch ganz wenige Sätze, hier ziemlich – aber nicht zu – viele. High-Light an Namens-Wortspielen: Reh-bekka (Simone Neumayr, die u.a. die Mutter spricht) und ihr Kind Reh-Ne (David Baldessari, der auch noch Elli Eichkätzchen sowie (Stern-)Schnuppi und eine der vielen Ameisen die Stimme leiht).

Aus pragmatischen Gründen hatte sich Regisseur und Theaterleiter Andreas Baumgartner von Anfang an für ein Maulwurf-Solo entschieden, wie er nach der Premiere Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… anvertraute. „Wir hatten schon lange kein Solo-Stück für die Allerjüngsten (ab 3 Jahren). Außerdem ist im Buch ja der Maulwurf die zentrale Figur.“

Die Stückversion, die den durchgängig poetischen Touch des Bilderbuchs – der dort vor allem auch in den Bildern zum Ausdruck kommt – aufnimmt, gesteht den anderen Tieren aber mehr Eigenleben zu – nicht nur durch die Namen, sondern auch durch die Auftritte als Figuren unterschiedlichster Art (Bühne Michaela Mandel; Kostüme: Anna Katharina Jaritz). Und so wird noch viel deutlicher, wieso Maulwurfs in Erfüllung gegangener Wunsch, alle Sterne für sich allein in seinem Bau zu haben, für andere bei Weitem nicht nur enttäuschend, sondern teils unbedingt notwendig ist.

Für Tiere, die in der Nacht aktiv sind, bedeuten Sterne viel mehr als eine nette nächtliche Beleuchtung! Und so lernt Mo hier noch viel stärker, weshalb sein Sternenklau alles andere als toll war. Ohne dass das Stück auch nur im Geringsten an einem erhobenen pädagogischen Zeigefinger anstößt.

Dirisamer hat ins Stück als Running Gag noch viiiiele Ameisen als Putztrupp des Waldes hieingeschrieben, die sich immer wieder zu Wort melden – materialisiert durch die verschiedenen Schauspieler:innen des Theaters, die ihnen ihre Stimmen – neben den schon genannten, leihen: Katharina Schraml (Flora Fledermaus / eine weitere Ameise / Sissi Waldspitzmaus, Harald Bodingbauer (Sigi Siebenschläfer / Ameisenchef), Peter Woy: Sir William Waldkauz / noch eine Ameise und nicht zuletzt Andreas Baumgartner, der neben einer Ameise noch Werner Wildschwein seine Stimme im oberösterreichischen Dialekt gibt: Letzteres übrigens einfach zwei üppige plüschige Schlapfen, in die Maulwurf Mo hin und wieder, wenn Werner an der Reihe ist, schlüpft.

Musik (David Wagner) und natürlich nicht zuletzt das Lichtdesgin (Natascha Woldrich) runden den Zauber dieser Geschichte mit Botschaft zu einem wunderbaren Theater-Vor- bzw. -Nachmittag ab.

Befinden wir uns in einer Wohnung? Georg kocht gerade Schwammerl-Erdäpfel-Gulasch. Oder doch eher in einem Labor? Viele kleine Pilzkulturen in mehreren Behältern auf einem Regal im Hintergrund, dazu Blumentöpfe, die auch eher nach Zuchtpflanzen wirken, Metallfolien, Wannen, Kübel, verschiedenfärbige Lichter, mehrere Monitore. Gut, die spielen nur – nach Sprachbefehl – Nachrichten ab; von einer KI-geführten Landwirtschaft, von einem bevorstehenden Prozess gegen einen Autofahrer, der eine Klima-Kleberin totgefahren hat, von geklonten Menschen in China…

Miranda kommt abgespannt von der Arbeit nach Hause. Schiebt den vorbereiteten Teller weg, klappt den Laptop auf, um nur noch schnell eine eMail schreiben zu müssen, und bittet ihren Lebenspartner genervt, diese grauslichen Nachrichten abzudrehen. Sie hatte ohnehin einen stressigen Tag, arge Verhandlung als Staatsanwältin und dann wurde ihr noch ausgerechnet der oben genannte Prozess entzogen, um ihn eher einem alten männlichen Staatsanwalt zu überantworten…

Dies ist das Ausgangsszene für „D.A.R.K. – Das All im Reiskocher“. Dies ist ein schräges, satirisches Stück rund um Klimakrise, Künstliche Intelligenz und mögliche dystopische Zukunftsszenarien der Welt, viel mehr der möglichen Vernichtung der Menschheit. Gespielt wird es nun – bis 13. Februar 2024 – im Zirkus des Wissens in Linz. Auf dem Gelände der JKU (Johannes Kepler Universität) spielt sich in diesem umgebauten ehemaligen Stadel ein Mix aus Kunst und Wissenschaft ab, meist in theatraler Form.

Georg (Max J. Modl) nennt irgendwann am Beginn als aktuelles Datum 24. August 2026. Dabei bleibt es im Lauf des Stückes nicht – wir hören als weitest in der Zukunft liegendes Datum das Jahr 2120. Was Miranda (Julia Frisch) schon ziemlich anzweifelt, ist sie doch 1995 geboren, wäre dann also 125 Jahre alt/jung (?). Und wir hören Stimmen aus dem Reiskocher. Aber nicht dieser spricht, sondern „Das All“, das sich zweitweise dort niedergelassen hat, aber auch schon mal aus Mirandas Tasche, dem Kühlschrank oder wo auch immer her ihre Sprüche loslässt (Eszter Hollosi – live in jeder Aufführung und nicht voraufgenommen eingespielt).

Achja, Georg ist Forscher an Pilzkulturen (die höchst interessante, liebevoll bis ins kleinste Detail gestaltete Ausstattung stammt von Nora Scheidl). Am Tag mit dem das Geschehen beginnt, hat er eine spezielle Kreuzung erfolgreich gezüchtet, die er für DIE Abhilfe gegen den Klimawandel hält…

Dieser ist zentrales Thema der knapp 1 ¼ Stunden – aber immer wieder in einer fast kabarettistisch-paradoxen Variante – Details seien nicht gespoilert (Text und Regie: Michael Scheidl). So viel aber schon, dass zwecks Überleben der Menschheit die KI, die mehr oder minder die Macht übernommen hat, der (Selbst-)Zerstörung ein Ende setzen, oder sie wenigstens beschränken will und dafür eine eigene Sorte „Homo Utilis“ gezüchtet hat – ein solches Exemplar tauch auf (Eric Lingens). Und bringt das Leben des Paares noch mehr durcheinander als es ohnehin schon angesichts des Streits darum, Kinder in die Welt zu setzen oder nicht, der Fall ist.

Schon verraten wird hier: Neben dem Schauspiel im durchaus skurrilen Ambiente runden noch Musik und Klang (Komposition: Martin Kaltenbrunner, Klangskulptur: Michael Kramer) und Visuals im „großen Fenster“ nach draußen (Max Scheidl) „D.A.R.K.“ ab – ein Stück, das so gebaut ist, dass es keine Antworten geben will, sondern definitiv Fragen und Beschäftigung damit richtiggehend anstößt.

Als Freitagabend im Central im Zentrum von Linz bei der Stella-Gala der Preis für das beste partizipative Projekt verkündet wurde, sprangen einige im Saal auf, der größte Jubel kam von der Galerie. Dort standen die Jugendlichen, die in „Grimm! – Die wirklich wahre Geschichte von Rotkäppchen und ihrem Wolf“ (von Peter Lund und Thomas Zaufke) gespielt, gesungen, getanzt und musiziert hatten. Auf der Bühne nahm das Leading Team (Regie: Heidi Leutgöb, Choreografie: Daniel Feik) die Statue – einen auf einer Feder schwingenden metallenen Stern – entgegen und deutet sofort auf die Galerie.

Zwei Dutzend Jugendliche hatten – noch in Coronazeiten und -bedingungen und damit mit Maske – sechs Monate lang an den Wochenenden geprobt. Einer davon pendelte jeweils von Wien nach Linz: Moritz Krainz. Der 19-Jährige hatte den Wolf, der von so manchen Verschwörungstheoretiker:innen im Dorf verleumdet wird, aber alles andere als böse ist, gespielt.

Krainz sprach Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr … nach der Gala an und machte darauf aufmerksam: „Du hast schon einmal über ein Musical geschrieben, in dem ich als Kind mitgemacht habe – von „Rabauki“ (Leitung: Juci Janoska).“

Im folgenden Gespräch erzählte er zunächst: „Meine Mutter hat mir von dem Casting in Linz erzählt. Erst wollte ich nicht, dann bin ich doch gefahren, wurde genommen und durfte sogar eine der Hauptrollen, den Wolf, spielen, singen und tanzen.“ Da er in Linz eine Tante hat, konnte er do übernachten.

Das Projekt habe ihn so angefixt, „dass ich beschlossen habe, die Schule (7. Klasse Gymnasium) abzubrechen, weil ich so gespürt habe, dass ist das unbedingt machen will. Ich hab mich bei der MuK (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien), in München und Essen beworben und nehm bis dahin privat Unterricht. Musical ist einfach mein’s, das hab ich in und durch das Grimm-Projekt so gespürt.“

Mit sehr vielen Wortspielen, Anspielungen auf Held:innen und extrem viel Spielfreude rocken Sarah Baum, Julia Frisch, Stefan Parzer, Felix Rank als (selbst-)ironische Held:innen die Bühne des Linzer Theaters Phönix in „From Zero to Zack Prack! Oder heroisch in die Katastrophe“. Zwei der vier Schauspieler:innen – Julia Frisch, Stefan Parzer – und dazu die Regisseurin Stefanie Altenhofer haben das lust- und kraftvolle Stück geschrieben, in dem die tickende Bombe entschärft werden soll/muss. Wer auch immer sie in Händen hält, gibt sie jedoch möglichst schleunigst weiter…

Also braucht es mindestens eine Heldin oder einen Helden. Die vier Bühnenfiguren wissen jede und jeder die besten Argumente dafür, warum gerade sie/er es jeweils genau nicht sein kann. Also her mit so richtigen Heroes 😉 In parodierten Super-, Spider- und sonst welchen (Wo-)Man-Kostümen erleben wir in den darauffolgenden Szenen A, Y, V und Q – Angstman, die superschlaue Doktorin Wy oder Why (?), also nur für den englischen Buchstaben Ypsilon oder doch gleich für warum auf Englisch?, die Frau mit Visionen und den super Quick (schnell)-Man. Tollpatschigkeit scheint deren zweiter Vorname zu sein. Und so spielt das Quartett verschiedenste Held:innen-Mythen ins Lächerliche.

Dann wiederum verwandeln sich der Reihe nach alle in Ebenbildern eines von ihnen. Aber egal ob mit oder ohne aufputschende Mittelchen – natürlich können sie allesamt weder Erde noch das Multiversum (und da ist sicher nicht das gleichnamige Veranstaltungszentrum in Schwechat mit all seinen mysteriösen Finanzgeschichten gemeint) retten…

Es kommt sozusagen auf vielfältige Held:innen des Alltags und ihr möglichstes Zusammenwirken an, um – und so weiter. Womit „From Zero to Zack Prack!” sich einreiht in jene „magischen“ Geschichten, die lustvoll und spielfreudig die wichtigen vor der Menschheit stehenden Troubles anspielen und nie auch nur als „Lehrstück“ oder mit erhobenem (pädagogischen) Zeigefinger daherkommen. Denn wie schon vor mehr als einem Vierteljahrhundert der damalige Direktor des Theaters der Jugend (Reinhard Urbach) vielfach sagte und schrieb: Wer Jugendlichen mit dem Zeigefinger komme, brauche sich nicht wundern, wenn sie den Mittelfinger als Antwort bekommen.

„From Zero to Zack Prack!” bietet ein zusätzliches Goodie: Vorstellungen dieses Stücks werden live, analog und simultan in Österreichische Gebärdensprache mit Einsprengseln im oberösterreichischen Dialekt übersetzt. Vom Publikum aus gesehen links neben der Bühne steht Pam Eden, die bilingual – Laut- und österreichische Gebärdensprache -, die gesprochene, gerufene, geschriene Texte mit ihren Händen gebärdet, womit auch gehörlose Zuschauer:innen diese fulminante Aufführung miterleben können.

Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für die ersten vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.

Als Möchtegern-Zauberin mit perfekt eingebauten Ungeschicklichkeiten und einer gehörigen Portion Selbstironie sorgte Nora Jacobs, die Moderatorin des Auftakts zum zwölften „Schäxpir“ – Theaterfestival für junges Publikum in Linz für Schmunzeln bis Lachen und ein wenig Verunsicherung bei einigen ihrer Interviewpartner:innen auf der Bühne – außer den drei Festivalleiterinnen Julia Ransmayr, Sara Ostertag und Anja Lang. Den eigentlichen Auftakt-Act lieferte jedoch Sophie Duncan als Aerial Pole – artistische Kunststücke, die aus Zirkussen bekannt, dort aber meist an Seilen oder Tüchern ausgeführt werden, vollführte sie an einer Stange. Das sollte ein wenig und auf eher ungewohnte Art für das Theaterfestival das Motto des diesjährigen Festivals „magic – die Geschichte der Geschichten“ sinnlich erfahrbar machen.

Bis 24. Juni 2023 stehen zweieinhalb Dutzend verschiedene und recht unterschiedliche Produktionen mit rund 300 beteiligten Künstler:innen aus elf Ländern auf dem Programm des Festivals – in Theatern und anderen Spielorten. Compliance-Hinweise: Das Festival hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für die ersten vier Tage eingeladen – alle Stücke dieser Tage werden hier gefeatured.

Das wirkliche Eröffnungsstück „Do the Calimero“ von LOD muziektheater & hetpaleis aus Belgien, eine Koproduktion mit dem Festival, das zwischen stillen, sehr persönlich-berührenden, offenherzigen Momenten und wildem choreografiertem Chaos pendelt, ist – wie alle folgenden Stücke – jeweils in einem eigenen Beitrage beschrieben – Links folgen laufend unten; außerdem Links zu Stückbesprechungen, die KiJuKU schon vorher andernorts gesehen hat.

Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für die ersten vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.

Beim Theaterfestival Schäxpir werden auch einige Stücke gezeigt, über die Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… schon anlässlich früherer Aufführungen andernorts geschrieben hat, hier die Links

The Milky Way

Rangeln

Hexen

Iwein

Mein AllesaufderWelt

Rosa – Ersatz für einige der ausgefallenen Termine von dÄmonen

Zu Varieté-Musik präsentiert sich die im Hintergrund rot gestrichene Theaterlandschaft (Bühne und Kostüme: Dominik Freynschlag) mit „Zauberkasten“ aus dem Füße herausschauen. Soll da in „Café Populaire“ die klassische Nummer des „Zersägens“ einer Person stattfinden? Darunter und dahinter kugeln noch weitere Menschen auf dem Boden herum bevor’s so richtig losgeht. Nach und nach werden die vier Protagonist:innen auf der Studiobühne des Linzer Landestheaters lebendig, tauchen in einer Art altmodischer, überdimensionaler weißer Unterwäsche als Art Weiß-Clowns auf.

Zentral erleben wir – hin und wieder mit roter Nase – Spitals-ClownIn Svenja, gespielt von Jonatan Fidus Blomeier. Das Einsatzgebiet, in dem er aufheitern soll, ist ein Hospiz, aus dem wir ausschließlich die älteste Insaßin kennenlernen, eine quicklebendige alte linke Kämpferin namens Püppi (Alexandra Diana Nedel). Für alle Arbeiten, die im Hospiz und im ganzen Ort namens Blinden anfallen ist der Dienstleistungsproletarier Aram zuständig, ihn verkörpert Joël Dufey. Nummer vier im eineinhalb-stündigen selbstironischen Stück von Nora Abdel-Maksoud (Inszenierung: Lisa-Katrina Mayer) ist „Der Don“ (Hanna Kogler – alle vier sind Schauspiel-Studierende des 3. Jahrgangs der Anton Bruckner Privatuniversität). Dies ist sozusagen eine fiktive Figur, das Alter Ego oder vielmehr die Gedanken von Svenja.

Und damit sind wir fast wieder bei der in Zirkusmanegen und auf Varieté-Bühnen „zersägten“ Person.

Dieser Don schlägt Svenja, die so gut und völlig korrekt die Welt verbessern will, immer wieder ein Schnippchen. Und zunehmend mehr. Svenja versteht sich als Aufklärerin, die ihren Witz unbedingt einsetzen will, um Diskriminierungen aufzuzeigen – und zwar solche, die sich aufgrund sozialer-gesellschaftlicher Stellungen ergeben. Sie will den „Klassismus“ aufs Korn nehmen, das Runtermachen ärmerer Menschen durch sich besser fühlende reichere.

Dafür schafft die Clownin sogar einen eigenen Begriff: Humornismus – eine Wortschöpfung aus Humor und Humanismus.

Doch immer wieder kommen ihr Wörter und Sätze über die Lippen, die solchen Klassismus genau bedienen. Das bin nicht ich, das ist der Don – ist ihre Ausrede. Doch der ist genau ihre innere Stimme – nur in einer externen Figur auf der Bühne verkörpert. Und kann nicht nur aus einem herauskommen, was innen drinnen ist? Damit nimmt das von viel Wort- und einigem Spielwitz durchzogene Stück das aufs Korn, was landläufig oft Scheinheiligkeit genannt wird, oder Wasser predigen und Wein trinken. Und es bringt ihrem Vlog (Video-Blog)viel mehr Follower – was die entsprechende Dynamik weitertreibt.

Krasser wird der Widerspruch in sich, in Svenja, als es um das Veranstaltungslokal „Zur Goldenen Möwe“ geht. Das gehört Püppi und sie sucht einen Betreiber/eine Betreiberin. Svenja, die Aram in Filmen für ihren Vlog („gedreht“ in dem eingangs genannten „Kasten“) dazu nötigt, ihr Gut-Sein, ihre Aufklärungsarbeit zu unterstützen, sieht sich nun in Konkurrenz zu Arma, der sich selbst um die „Möwe“ bewirbt. Und da ist’s auf einmal mit der Solidarität mit dem Arbeiter, der im Hospiz und in der Stadt für alle niederen Jobs zuständig ist, aus. Ja, da deckt Svenja sogar auf, dass Aram gar kein Proletarier, sondern ein Studierter ist. Und nochmals gibt es eine Wendung im Stück, die hier ausgespart werden soll, hat sich die Aufführung doch auch einiges mehr als Zuschauer:innen verdient als beim Besuch von Kinder I Jugend I Kultur I und mehr…

Verraten werden darf ein entlarvender Gag, der im Stück gegen Ende vorkommt – weil er ohnehin auch in der Ankündigung des Landestheaters schon zu lesen ist: „Warum kann man im Theater so gut Witze über Arme machen? – Weil sie sich die Karten eh nicht leisten können.“

„Ich will fort, ich will weg!“/ sagt die kleine Schneck.“ Und nicht nur irgendwohin, das könnte sie ja selber kriechend tun. Der Wunsch ist riesengroß – und bald zu lesen: „Wer nimmt mich mit um die Welt?“ Ruck zuck geht der Wunsch in Erfüllung, schwimmt doch glatt ein Wal vorbei und die Schnecke darf auf seiner Schwanzflosse Platz nehmen. Und los geht’s.

Das spielt sich in den ersten Minuten des Stücks „Die Schnecke und der Buckelwal“ im Linzer Theater des Kindes ab – und auf den ersten Seiten des gleichnamigen Bilderbuchs (Beltz Verlag). Von dort stammt der gereimte Text – was das Theater durchaus anmerken könnte.

Die Bilder, die das Team – neben den beiden Schauspielerinnen Simone Neumayr (Wal) und Katharina Schraml (Schnecke) noch Regisseur Andras Baumgartner und Ausstatter Harald Bodingbauer – entwickelte sind allerdings ganz andere. Zeichnete Axel Scheffer für das Buch mit Julia Donaldson (Übersetzung aus dem Englischen: Mirjam Pressler) sehr realistische, naturnahe Bilder, so deuten die Theaterleute vieles nur an. Klar, ein großer Wal passt nicht nur nicht in den Theaterraum, sondern bräuchert halt Meerwasser und davon ganz schön viel.

Das allein war’s aber gar nicht. Die Bühne bietet mit einem hölzernen Steg und einer Art Mast mit herabhängendem Segeltuch bewusst nur einen Hauch der Bilder – die werden durch Schauspiel und Text vor allem in den Köpfen der jungen Zuschauer:innen erzeugt. Und so reisen sie mit zu (noch) ewigem Eis und Schnee, um Pinguinen zu begegnen, die die beiden Schauspielerinnen, die eben hin und wieder aus ihren Rollen als Wal und Schnecke aussteigen – nein, nicht selber spielen: Schwimmflossen mit unterschiedlich gefüllten Fersen verwandeln sich sozusagen in ihren Händen zu watschelnden Frackträger:innen 😉

Mit Hilfe des aufgespannten Segeltuches, Verdunkelung (Lichtkonzept: Franz Flieger Stögner) und kleiner Figuren zaubern die beiden Spielerinnen in einer Schattentheater-Szene so manches, das sich unter Wasser abspielt.

Natürlich darf eine, vielleicht die zentrale Szene aus dem Buch auch im Stück nicht fehlen. Der Wal verirrt sich, strandet am Sand – und ist damit in Lebensgefahr. So schnell sie kann kriecht die Schnecke, um Hilfe zu holen. Dabei landet sie in der vielleicht witzigsten Szenerie, der Schule knapp am Meeresufer – mit munteren, frechen Kindern aus bunten Federbällen und einer Lehrerin (Tennisschläger mit bunter Brille im Netz. Nicht nur die, sondern auch die Feuerwehr rückt an, um den Wal mit Wasser zu überschütten und anzuspritzen und ihn zurück ins Meer zu bugsieren – natürlich mit der Schnecke als Mitreisender.

Es ist eben niemand zu klein, um nicht auch ganz Großen helfen zu können!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen