So viel Aktualität hatte sich das Team von teatro auf und rund um die Bühne des Musicals „Sophie Scholl – Die Weiße Rose“ sicher nicht gewünscht. (Derzeit noch im Stadttheater Mödling, im November in Wien im Vindobona – Link zur Stückbesprechung unten am Ende dieses Beitrages.)

Am Samstag (26. Juli 2025) marschierten – unter Polizeischutz – in Wien 200 junge Rechtsextreme – bis hinein in eine Parlamentspartei – durch die Wiener Innenstadt. Und tags darauf stürmte eine Polizeieinheit dafür in Kärnten ein Camp von vor allem jungen Antifaschist:innen auf dem Gelände der Gedenkstätte Peršmanhof. Dort hatten – in den letzten Tage den zweiten Weltkrieges – faschistische Einheiten (SS-Polizeiregiment 13) elf Menschen, darunter sieben Kinder ermordet. Ein Verbrechen, das übrigens in der bald folgenden Zeit der demokratischen zweiten Republik nie Konsequenzen für die Mörder hatte.

Erst 1965 fand die erste Gedenkfeier am Peršmanhof statt, bei der eine slowenischsprachige Gedenktafel angebracht wurde. Ab den 1980er Jahren gab es jährliche Gedenkveranstaltungen am 25. April – dem Tag des Massakers an den elf Zivilist:innen. Der Verband der Kärntner Partisanen machte einen Teil des wiedererrichteten Wohnhauses zu einem Museum, das Geschichte und den Widerstand der Kärntner Slowen:innen in der Nazi-Zeit zeigte. Außerdem wurde vor dem Hof ein antifaschistisches Denkmal errichtet.

Am Wochenende campierten Menschen vor dem Museum, um sich über die Geschichte ausführlich zu informieren. Und dann stürmt ein Polizeitrupp diese Versammlung, als würden sie Terrorist:innen dingfest machen wollen. In mehreren Medien-Interviews sagte einer der Einsatzleiter, ein in der Nähe wohnender Mitarbeiter des Verfassungsschutzes hätte die Aktion initiiert.

Deshalb ruft ein Bündnis mehrere Organisationen – KZ-Verband Wien, Initiative Minderheiten, Kulturrat und SOS Balkanroute – diese Woche – am 31. Juli, 17 bis 18.30Uhr, Minoritenplatz – zu einer Kundgebung vor dem Innenministerium – oberste Behörde der Polizei und des Verfassungsschutzes – auf.

Razzia am Peršmanhof, gehts noch?!

Wir haben Fragen! Wir sind wütend!

Wir sind solidarisch mit dem Društvo/Verein Peršman, Partisan_innenverband und Klub der slowenischen Studierenden in Wien!

Napad na Peršmanovo domačijo, ste znoreli?!

Imamo vprašanja! Jezni smo!

Solidarni smo z Društvom/Verein Peršman, z Zvezo Koroških Partizanov in Klubom Slovenskih Študentk*Študentov na Dunaju!

Der Verfassungsschutz sollte Demokratie in Österreich schützen, oder? Eine der Lehren aus Sophie Scholl und der Weißen Rose müsste wohl sein: Demokratie, Freiheit schon dann zu verteidigen, bevor es zu spät ist und solche Kräfte an der Macht sind, die Menschen, die Widerstand leisten kriminalisieren oder gar wie bei den Geschwistern Scholl und ihren Mitstreiter:innen – oder am 25. April 1946 am Peršmanhof umbringen.

31. Juli 2025

17 bis 18.30 Uhr

vor dem Innenministerium: 1010, Herrengasse 7

kz-verband-wien.at -> persman

Rund um den 80. Jahrestag der Befreiung Österreichs von der faschistischen Diktatur (Mitte April) spielt das Theater zum Fürchten – derzeit im Stadttheater Mödling und danach im Mai im Wiener Theater Scala „Unten durch. Eine Komödie vom Anfang des Friedens“ von Heinz R. Unger, (1938 – 2018) den ersten Teil seiner Trilogie rund um das – kommende – Ende des Nazi-Regimes („Die Republik des Vergessens: Unten durch, Zwölfeläuten und Hochhinaus).

„Unten durch“ spielt im Wien der letzten Kriegstage. Die Faschisten sind noch an der Macht, aber die Rote Armee der Sowjetunion ist schon dabei einige Teile der Stadt von der Nazi-herrschaft zu befreien. In einem Haus, auf das Bomben fallen beginnt die Handlung. Blockwart Böhm (Georg Kusztrich) ist dabei die Bewohner:innen in den Luftschutzkeller zu treiben. Die Jüngste, Fräulein Elfi (Fanny Alma Fuhs) sucht noch nach Hans. Diesen Hans, mit Nachnamen Tannenbaum (Thomas Marchart), hat sie in ihrem Untermietzimmer beim Hofrat Selznik (Jörg Stelling) die ganze Zeit versteckt.

Die Situation wird brenzlig… – und sorgt für erstes befreiendes Lachen als die Klospülung verrät, wo der Gesuchte sich gerade aufgehalten hat.

Er taucht auf, flüstert nur, musste er dies doch die vergangenen Jahre tun. Und er hat Angst, in den Keller zu gehen. Während sich die anderen dort sicherer fühlen, kann er dieses Gefühl nicht entwickeln, sind diese anderen doch solche, die ihn womöglich bis eher sicher verraten würden.

Soweit die Ausgangslage, in der sich einerseits die Dynamik des ständigen Weiterwanderns durch unterirdische Gänge von Haus zu Haus in der sich immer wieder drehenden Bühne (Inszenierung und Raum: Marcus Ganser; Bühnenbau: Adrian und Emanuel Burcea, Andrei Indries, Gabriel Galea) abspielt. Für die innere Dynamik sorgen die unterschiedlichen Typen, die der Autor geschaffen hat: Die schwangere Hausmeisterin Maria Reitmeier (Samantha Steppan), der hochrangige Ministerialbeamte, der schon genannte Hofrat Selznik, der sich von seiner Frau scheiden ließ, weil diese keine Arierin ist / war, Frau Zapletal (Christina Saginth), die offen und deutlich gegen das noch herrschende Regime auftritt und eben die bereits erwähnte junge Frau, die den Juden Tannenbaum gerettet hat und dieser selbst, der natürlich noch voller Angst steckt, sich dann aber doch der Gruppe zögerlich anschließt.

Und dann treffen sie alle auf den Weinhändler Toni Schmeiler (Philipp Stix, der auch einen Feld-Gendarmen spielt), einen Typen, der sehr stark an den „Herrn Karl“ von Helmut Qualtingers und Carl Merz erinnert. Ein „Schlawiner“, der sich’s immer zu richten weiß. Da das Ende der Nazi-Herrschaft nur mehr eine Frage von Tagen ist – auch wenn sie noch wüten und selbst in den letzten Stunden noch Menschen ermorden -, sei der Jude doch so etwas wie ein Alibi, helfe für eine zukünftige Karriere. Alle mutieren nun plötzlich zu Widerstandskämpfern – „in meinem Innersten Inneren“…

So ernst die Story, so phasenweise gut gespielt scheinbar unfreiwillig ist der Humor, der sich aus diesem Opportunismus etlicher der Charaktere ergibt. Wenngleich diese komödiantische Note den Keim für die jahrzehntelange Geschichtslüge von Österreich als erstem Opfer der Nazis in sich birgt. Erst rund 40 Jahre später (rund um die Präsidentschaftskandidatur von Kurz Waldheim, der seine SA-Vergangenheit verschwiegen hatte) setzte eine breitere Diskussion ein, dass nicht nur viele Österreicher:innen den Nazis zujubelten, sondern nicht wenige führende Köpfe der faschistischen Diktatur stellten.

Auch wenn das Stück zeitlich eindeutig verortet ist, so führt gerade die Zeichnung der unterschiedlichen Charaktere zu einer Art Zeitlosigkeit und damit auch Aktualität – gerade in den Entscheidungssituationen u.a. des (Nicht-)Teilen-wollens von wenigen Lebensmitteln angesichts des Hungers aller.

Grandioses sehr humorvollen Finale mit Tiefgang des Vorjahres im Wiener Akademietheater. Mehrfach zwischendurch Szenenapplaus und am Ende fast never-ending standing Ovations für „Stefko Hanushevsky erzählt: Der große Diktator“.

Genau, um den berühmten Film, den ersten mit Ton von Charlie Chaplin geht es. Doch die Inszenierung (Regie: Rafael Sanchez) aus dem Schauspiel Köln, nun eben in Wien zu erleben, spielt nicht den Film nach. Der Solo-Schauspieler erzählt ihn auch nicht nach. Er verknüpft zentrale Elemente des Films, seine Leidenschaft für (Film-)Schauspiel mit seiner – angeblich – echten Lebensgeschichte.

Angeblich deshalb, weil er immer wieder sein Talent zum Geschichtenerzählen unter Beweis stellt und hervorhebt. Schon als Friseurlehrling in seinem oberösterreichischen kleinen Dorf habe er damit den Laden am Laufen gehalten (in Chaplins Film agiert am Beginn ein jüdischer Friseur). Krähwinkel nennt er das Dorf – ein fiktiver Name für spießig, kleinbürgerliche Orte, der von mehreren Autoren, nicht zuletzt Johann Nestroy verwendet wurde.

Aber irgendwie sei ihm der – viel zu lange erhalten gebliebene Nazi-Mief auf den Geist gegangen, er wollte raus – in die große Welt. Schauspieler werden – diesen Floh setzte ihm ein Onkel aus New York ins Ohr. Eines Tages sei er dann doch dort gewesen, sei in der Künstlergarderobe sogar dem berühmten James Gandolfini, bekannt geworden durch die Hauptrolle in der Seire „Die Sopranos“, begegnet. Doch das Fenster in die große Welt hätte er durch Ablehnung des Angebots einer kleinen Rolle ausgeschlagen. Denn zu Hause wartete seine Freundin Hermine – „Hair-mine“ (zwecks Frisiersalon).

Als Brotjob während seines dann doch in Angriff genommenen Schauspielstudiums (in Berlin) habe er sich als Reiseleiter von „Third-Reich“-Bustouren US-amerikanischer Tourist:innen verdingt. Und durch seine Erzählkunst sowie Zusatzgeschäfte ziemlich viel Trinkgeld lukriert.

Von diesen Bustouren durch den „Nazi-Park Europa“ schlägt Hanushevsky immer wieder Brücken zu Chaplins Film, einer Persiflage auf den faschistischen Diktator Adolf Hitler in der Filmfigur des Adenoid Hynkel. Samt Weltherrschaftsplänen und der berühmten Szene mit dem Spiel dessen mit einem Erdkugel-Luftballon und jene auch sehr bekannte Szene scheinbar unverständlicher satirischer Kunstsprache. Letztere hält der Schauspieler in einem Fahrkorb über dem Reisebus, der die Bühne (Sebastian Bolz) dominiert und immer wieder Spielort drinnen und auf dem Dach ist. Die Landkarte trägt Hanushevsky in einem Ganzkörper-Bodysuit (Kostüme: Melina Jusczyk) und in einer aufblasbaren großen Kugel rollt er über die Bühne (Zorbing).

Apropos Anklänge: Witzig und oft auch mitreißend sind die gut ins Geschehen eingebetteten Gesangseinlagen des Schauspielers – nicht zuletzt von Falcos „Rock Me Amadeus“ (Musik: Cornelius Borgolte; Dramaturgie: Dominika Široká)

Zwischendurch macht Hanushevsky die eine oder andere Anspielung auf aktuelle rechtspopulistische bis rechtsradikale Entwicklungen – übrigens nicht nur in Europa und hebt damit den fulminanten, immer wieder sehr witzigen Abend, bei dem so manches Mal das Lachen im Hals stecken bleibt, auf die Ebene der generellen Kritik daran – wie sich auch Chaplin nicht auf die Parodie des Nazi-Führers beschränkt hat.

Drei Tage nach der jüngsten Nationalratswahl ließ – nach vorherigen Aufführungen in Kärnten (Pfarrkirche St. Veit im Jauntal / Farna cerkev Šentvid v Podjuni) und an der Außenmauer der Wotrubakirche in Wien – „Molk Schweigen – Über uns der Himmel“ von Theater ISKRA nun im Dschungel Wien im MuseumsQuartier immer wieder den Atem stocken. Drei junge Schauspielerinnen und eine ebensolche Musikerin ließen die Gedanken und Gefühle zweier Frauen durch den Raum schweben, die vor fast 80 Jahren ermordet wurden.

Die beiden Kärntner Sloweninnen Terezija und Terezija Mičej, Mutter (61 Jahre, geborene geb. Gregorič) und Tochter (22½ Jahre), wurden am 12. Jänner 1945 vom faschistischen Nazi-Regime nach einem Urteil des berüchtigten Blutrichters Roland Freisler geköpft. Regisseurin und Leiterin der Gruppe „Theater für alle – ISKRA“, Nika Sommeregger, hat den beiden Frauen mit dieser Performance ein berührendes zweisprachiges Denkmal gesetzt. Sie, die beschuldigt worden waren, Widerstandskämpfer:innen beherbergt zu haben, waren im Juni 1944 von der Gestapo (Geheime Staatspolizei der Nazis) verhaftet, eingesperrt, gefoltert worden. Und verrieten dennoch niemanden. Nicht einmal eine Woche nach dem Schandurteil wurden sie ermordet. Das Unrechtsurteil wurde übrigens erst vor rund 20 Jahren von der Republik Österreich aufgehoben.

Die Performance aus Schauspiel, Live-Musik und Live-Malerei mit Projektion könnte nicht nur als Denk-, sondern sozusagen auch als ein Mahnmal aufgefasst werden – unter dem Motto „Nie wieder!“. Wobei Letzteres zunehmend in Europa ins Wanken gerät, wenn offen (neo-)faschistische Gruppierungen bei Wahlen sehr viel Zustimmung erfahren.

Unaufgeregt, meist langsam, bedächtig betritt nach der Geigerin (Lena Kolter;

Komposition: Florijan Loernitzo) eine Schauspielerin nach der anderen (Linnea Jonasson, Katharina Pajenk, Hannah Rederlechner) die weiße Tanz- und Performancefläche. Klänge zwischen zart und schmerzhaft und dennoch mit einer Prise Lebensfreude lässt die Musikerin mit ihrem Geigenspiel ertönen. Später wird sie sogar ganz ohne Bogen nur mit ihrem in das Instrument geblasenen Atem Gänsehautmoment erzeugen.

An authentischem Zeugnis der beiden Terezijas gibt es nur den Abschiedsbrief der Tochter an den Vater. Aus diesem zitiert die Autorin des Stücks – und auf der Bühne zwei der Schauspielerinnen: „Če sem ti, dragi oče, kdaj povzročila trplenje, mi oprosti“ / „Lieber Vater, verzeih mir bitte, wenn ich dir in meinem Leben Leid

zugefügt habe. Sehr kurz war mein Leben. … verzeih mir bitte, wenn ich durch das Todesurteil Schande über dich bringe… ich habe getan, wozu du und Mutter mich erzogen habt. Ich bin dem Ruf meines Glaubens gefolgt… Und dem Ruf meines Gewissens… Wir sehen uns im Himmel wieder.“

Aus diesem Brief, einigen Eckpunkte aus dem Leben der beiden bzw. aus – angenommenen – Vorlieben der 22-Jährigen – „sie ist eine junge Frau. Tochter, zumeist. Singt gerne, spielt gerne Theater, geht tanzen. Manchmal läuft sie frühmorgens barfuß über das Feld. Unter ihren Füßen spürt sie eine angenehme Kühle. Dann hält

sie inne und lauscht den vielen Liedern dieser Welt zu – lassen die drei Schauspielerinnen und die Musikerin die beiden Frauen in ihren letzten Stunden und Minuten lebendig werden – mit deren Wissen, dass sie demnächst getötet werden.

Zu dem Spiel der vier Frauen auf der Bühne gesellen sich phasenweise live hinter der Bühne gemalte starke Pinselstriche (Ulrich Plieschnig; bei Aufführungen in Kärnten: Simona Krajger), die auf die Leinwand in der Mitte des Bühnenhintergrundes projiziert werden – und damit auch über die Rücken der Spielerinnen, die davor stehen.

Die Regisseurin und Verfasserin der Bühnentext-Collage Nika Marie Sommeregger war auf die beiden ermordeten Frauen aus einem benachbarten Dorf ihres eigenen Heimatortes vor zwölf Jahren durch die Initiative der Historikerin Adele Polluk aufmerksam geworden. Diese hatte sich in ihrer Diplomarbeit ausführlich mit Mutter und Tochter Terezija Mičej beschäftigt und recherchiert. Danach wurde auf deren Initiative – unterstützt von einem Projektteam – eine Gedenktafel auf dem Friedhof von Dorf St.Veit im Jauntal / Šentvid v Podjuni errichtet. Das war der Start für Sommereggers Recherchen und erste Gedanken, das Schicksal der beiden künstlerisch zu bearbeiten.

In vielen Jahren reifte das, was nun noch einmal im Dschungel Wien zu erleben ist – nach der letzten Aufführung Freitagabend schließt sich übrigens eine Diskussion über „zivilen Ungehorsam und Widerstand heute“ an (Details zum Stück und zur Diskussion in der Info-Box ganz am Ende). Und ist damit nicht nur ein Stück über die beiden Frauen, es schwingt das Schicksal aller anderen ermordeten Widerstandskämpfer:innen mit – samt der Bloßlegung autoritärer, faschistischer Systeme, die Ihre Gegner:innen umbringen.

In den poetischen zweisprachigen (Deutsch und Slowenisch) Text hat Sommeregger neben Auszügen aus dem Brief Terezija Mičej an ihren Vater, den sie übrigens auf Deutsch schreiben musste, weil Slowenisch untr den Nazis verboten war, auch Passagen von Milka Hartmann, Rainer Maria Rilke, Wolfgang Goethe (Iphigenie), Heinrich Heine, Joseph Eichendorff sowie aus einem slowenischen Volkslied passgenau montiert.

Zwei Zitate aus dem Text sollen hier nicht vorenthalten werden: „Und nun singt diese Flöte/ Lieder dieser Landschaft; / bis an mein Ende wird sie klingen, / bis deine Hand sie zerbricht.“ (Milka Hartman)

„Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, / flog durch die stillen Lande, als flöge sie nachhaus.“ (Joseph Eichendorff) setzt die Regisseurin und Verfasserin des Stücktextes so fort: „Stopiš na sprejem v spomine zavest zbledi v vsemirje.“ Samt der sinngemäßen Übertragung ins Deutsche mit „Die Zeit für uns bleibt einfach stehen. Ein neues Lied ist zu beginnen.“

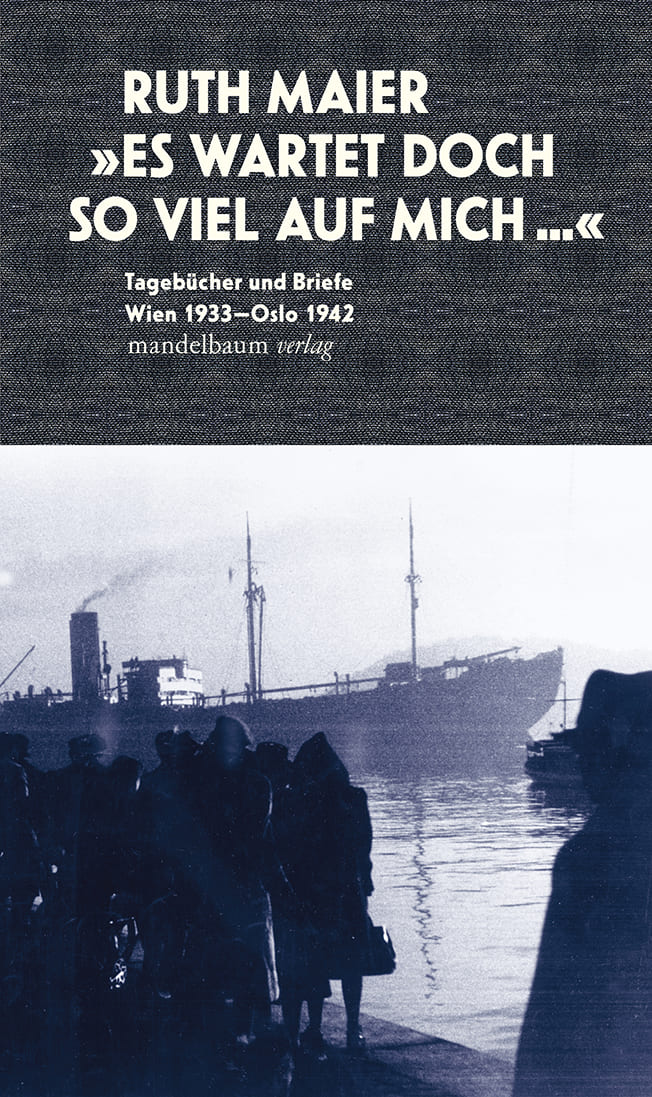

Viele Umwege führten zu dieser stimmigen, berührenden auch aufrüttelnden theatralisch-musikalischen Performance über eine Österreicherin, die so jung – mit 22 Jahren – ermordet wurde: „Ich bin Ruth“ von drei Schauspielerinnen und zwei Live-Musikerinnen erzählt das kurze Leben der Ruth Maier: Geboren in Wien am 10. November 1920 – womit ihr 18. Geburtstag mit den Pogromen („Reichskristallnacht“) zusammenfiel. Die jüngere Schwester Julia konnte mit einem der Kindertransporte nach England der Verfolgung durch die Nazis entkommen. Ruth selbst flüchtete nach Norwegen, wurde aber nach der Machtübernahme durch die Faschisten dort gefangen genommen und mit mehr als 500 anderen Jüd:innen ins Vernichtungslager Auschwitz verfrachtet, wo sie am Ankunftstag, dem 1. Dezember 1942 ermordet wurde.

Vor dem Hintergrund dieses Wissens produzieren die fünf Künstlerinnen immer wieder multimediale Gänsehaut-Momente in einem abgefuckten Teil von Wiens einstigen größten Geburtenstationen in der ehemaligen Semmelweis-Klinik von der einige Gebäude kulturell genutzt werden.

Wie viele Jugendliche hatte Ruth Maier Tagebuch geschrieben – ab ca. 12/13 Jahren. Jahrzehnte später wurden diese Tagebücher – im Zuge der Bearbeitung des Nachlasses der norwegischen Dichterin Gunvor Hofmo, mit der Maier rund zwei Jahre in Oslo zusammengelebt hatte, durch Jan Erik Vold durchackert und transkribiert. Im Zuge seiner weiteren Recherchen konnte er die überlebende Schwester in England herausfinden, sie kontaktieren und bekam so die Briefe Ruth Maiers an sie. Waren die ersten Tagebücher auf Deutsch, so die späteren auf Norwegisch – da konstatierte Vold, dass sie bald vom Anfängerinnen-Niveau zu literarischer Qualität aufgestiegen waren. So „nebenbei“ fanden sich in den Tagebüchern, von denen nicht alle erhalten geblieben sein dürften, weil es immer wieder zeitliche große Lücken gibt, hervorragende Aquarelle – und Fotos bzw. Zeitungsausschnitte sowie Abschriften anderer literarischer Texte bzw. Kommentare zu solchen.

„Aus einem Material von rund 1100 Tagebuchseiten und 300 Briefseiten ist eine Lebensgeschichte auf 400 Buchseiten entstanden. Sie trug den Titel Ruth Maiers dagbok. En jødisk flyktning i Norge (Ruth Maiers Tagebuch. Ein jüdischer Flüchtling in Norwegen), als das Originalwerk 2007 in Oslo publiziert wurde – und später viele neue Auflagen erfuhr.“ (Aus dem Buch im Mandelbaum-Verlag – siehe Info-Box) Das Buch wurde in 13 Sprachen übersetzt und vor zehn Jahren in die UNESCO-Liste „Memory oft the World / Welt-Erinnerungs-Erbe) dieser Bildungsorganisation der Vereinten Nationen aufgenommen.

Das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes hat in Zusammenarbeit mit dem norwegischen Zentrum für Holocaust- und Minderheitenforschung eine Ausstellung erarbeitet, die immer wieder tourt. Bei der Recherche zu homosexuellen Frauen und ihrem Schicksal in der Nazi-Zeit stießen Anna Kramer und Claudia Kottal auf Ruth Maier – was der Zeugungsmoment für das nunmehrige Theaterprojekt war.

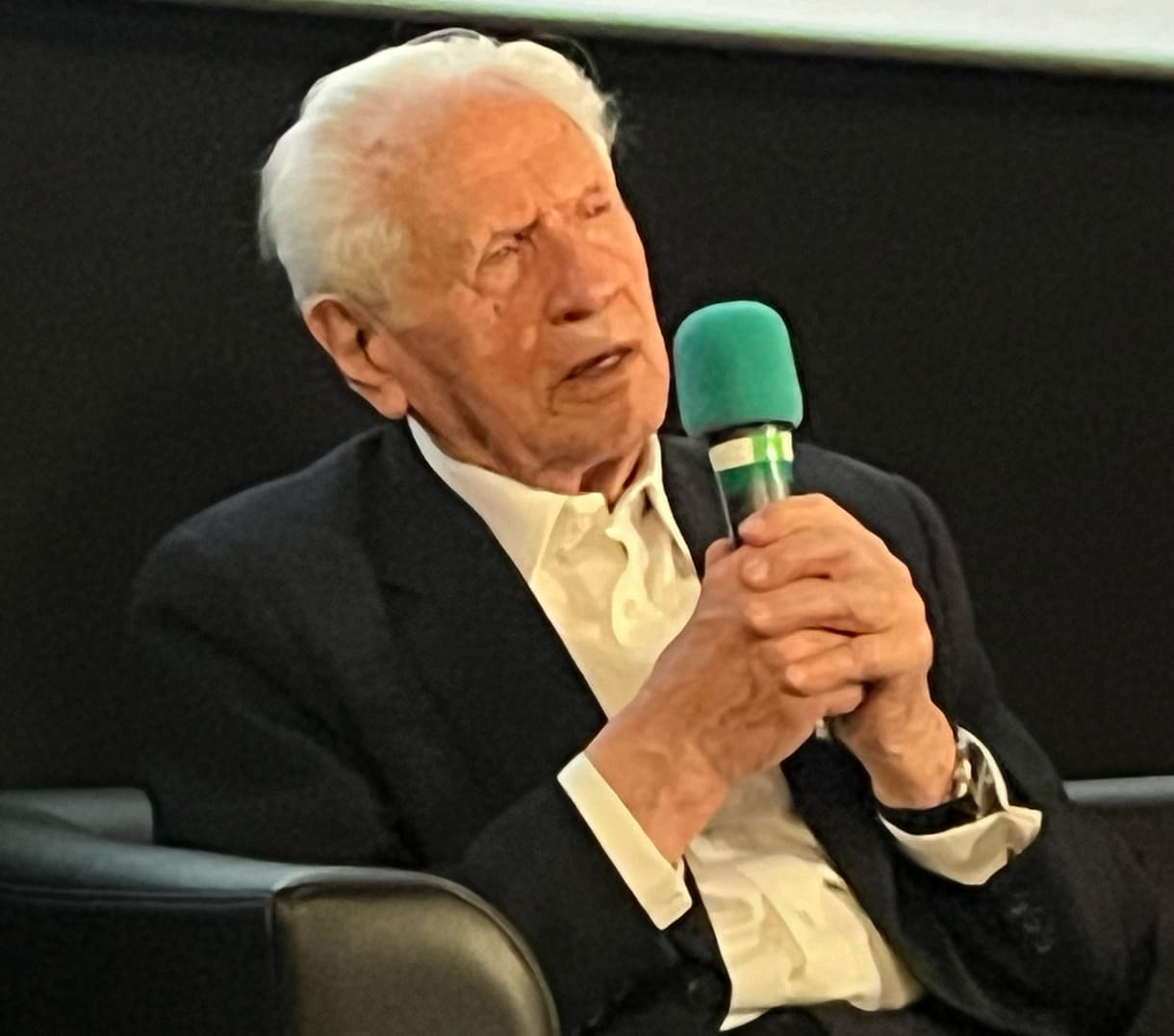

Es sei alles andere als leicht gewesen aus den mehr als 400 Seiten Tagebuch-Aufzeichnungen und Briefen eine Stückfassung zu erarbeiten, verraten die drei Schauspielerinnen in einem Publikumsgespräch nach der zweiten Vorstellung, zu dem sie DEN Experten für Ruth Maier in Österreich, Winfried R. Garscha vom DÖW eingeladen hatten.

… zum Stück: Aus einer heftig eingedampften Strichfassung ermöglichen die drei Schauspielerinnen und die beiden Musikerinnen Einblicke in das Leben und die Gedanken der jungen Ruth Maier. Neben gefühlsmäßigem Auf und Ab der Jugendlichen – weniger die aufwallenden Schwärmereien und deren Verflüchtigungen in vielen Einträgen – konzentriert sich die Performance vor allem auf Passagen, in denen Ruth Maier Persönliches mit den jeweiligen (gesellschafts-)politischen Ereignissen verknüpfte. So spürte sie schon vor dem Beginn des Weltkrieges am 1. September 1939, dass das Hitler-Regime einen solchen vorbereitet. Oder sie, die in einer eher säkularen jüdischen Familie aufgewachsen war, beschreibt, wie sie nun als ebensolche ausgegrenzt und verfolgt ihr Jüdisch-Sein erst entdeckt.

Das Trio schlüpft abwechselnd in die Rolle der Ruth Maier, die anderen manches Mal in die anderer Figuren aus den Tagebucheintragungen bzw. den Briefen, natürlich immer wieder der Geliebten Gunvor Hofmo – samt so manch heftigem Beziehungs-Wickel. „Illustriert“ durch auf Stoff gedruckte Fotos aus den Tagebüchern oder projizierte Bilder, eben auch den von Ruth gemalten, gesellen sich hin und wieder live gespielte, eigens komponierte Musik-Nummern von Clara Luzia (Keyboard, E-Gitarre, Spieluhr) und Cathi Priemer-Humpel (Schlagzeug und Hang) dazu – manches Mal als Untermalung, dann wieder als eigenständige Szenen mit gesungenen Texten von Ruth Maier.

So wie die Tagebuch-Aufzeichnungen und Briefe erst – Jahrzehnte später – das Licht der Öffentlichkeit erblickten, so kam das Theaterkollektiv auf Umwegen zum Spielort. Eigentlich suchten sie zunächst nach einer Location im 2. Wiener Bezirk (Leopoldstadt), einst blühendes, heute nur mehr Überbleibsel jüdischen Lebens. Nachdem die Künstlerinnen nicht fündig wurden, kam die Idee der kulturell genutzten Räumlichkeiten in der ehemaligen Geburtsklinik. Und dann der Aha-moment, dass Ruth Maier mit ihrer Familie vor der Deportation in eine Sammelwohnung in den zweiten Bezirk im Gemeindebau Hockegasse 2 gewohnt hatte!

Das Stück, ebenso die Wander-Ausstellung des DÖW, aber auch die Benennung eines Park in Wien-Leopoldstadt nach Ruth Maier entreißt diese junge ermordete Künstlerin dem Vergessen. Und sie schafft einen – subkutanen oder „nebenbei“ – Bezug zur Gegenwart. Was alles hätten Anne Frank, Jura Soyfer, Ruth Maier und Millionen anderer weniger bis nicht bekannter Menschen schaffen können, wären sie nicht vom faschistischen Regime ermordet worden?!

Und: Was anderes als „Remigration“ war denn die Verfrachtung von Ruth Maier und mehr als 500 anderen Jüd:innen aus Norwegen ins von den Nazis errichtete „Reich“ – samt anschließender Ermordung? Und wie ist es, heute Menschen in Länder wie Afghanistan oder Syrien abzuschieben, in denen extreme Islamisten wie die Taliban oder terroristische Diktatoren herrschen und (politische) Gegner umbringen (lassen)?

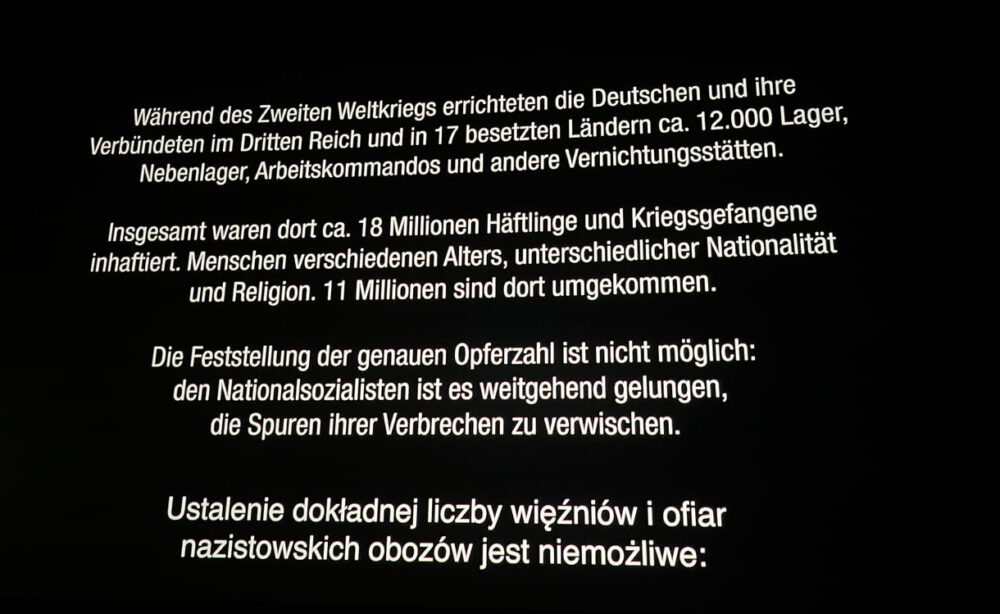

Eine Nacht – mehr als 4000 Ermordete. Genau 80 Jahre liegt das zurück. Vom 2. auf den 3. August 1944 hatten die Faschisten im Vernichtungslager Auschwitz die genannte Zahl an Romn:ja und Sinti:zze umgebracht. Zum runden Gedenktag erklärte die österreichische Bundesregierung in einem Ministerratsbeschluss dieses Datum zum nationalen Gedenktag für Roma und Sinti. Damit wolle sie „die Erinnerungsarbeit vorantreiben“. Ohne sich allerdings mehr als in einer Aussendung zu engagieren – dazu weiter unten.

Schon im Vorjahr hatte der österreichische Nationalrat – einstimmig – die Ratifizierung des internationalen Gedenktages (2. August) für die Ermordung von Roma und Sinti durch die Nazis beschlossen (31. Jänner 2023).

Dennoch blieb die Gedenkveranstaltung „Dikh He Na Bister – Schau und vergiss nicht“ dazu – trotz der offiziellen Anerkennung – eine Aufgabe der Community und verbündeter Initiativen aus der Zivilgesellschaft. Zum zehnten Mal seit 2015 (damals hatte das Europäische Parlament den 2. August zum internationalen Gedenktag erklärt) organisierten vor allem junge Romn:ja und Sinti:zze eine würdige, kämpferische Veranstaltung am Ceija-Stojka-Platz in Wien-Neubau, dieses Mal mit musikalischer Verstärkung aus Ungarn. Das bekannte Budapester Trio „Lajos Sárközi“ (Lajos, Julius und Rudolf), zu Beginn begleitet vom österreichischen Klarinettisten Josef, spielte groß auf.

Die 2013 verstorbene Künstlerin – Autorin und Malerin – hatte als eine der wenigen Angehörigen dieser österreichischen Volksgruppe überlebt – drei Konzentrationslager. Und sie war praktisch die erste Person, die die vernichtende Verfolgung der Rom:nja und Sinti:zze – in ihren Werken sowie in unzähligen (Schul-)Workshops öffentlich gemacht hatte. Ihre Schwiegertochter Nuna Stojka, die jahrzehntelang unermüdlich mit Ceija Aufklärungs- und Erinnerungsarbeit leistet(e), zitierte aus Texten der Schwiegermutter und rief am Ende auf „Amentsa khetane, taj na korkori, ke feri khetane, sam zurale“ (Wir gemeinsam, und nicht alleine, denn nur gemeinsam sind wir stark).

Sie übergab das Wort anschließend an ihren Enkel Santino Stojka weiter.

Der würdigte den Kampf seiner Urgroßmutter und verwies vor allem auf die doch erzielten Erfolge der Community – denn ohne dieses beharrliche Auf- und Eintreten hätte es wahrscheinlich nie die Anerkennung als Volksgruppe bis hin zum nunmehrigen offiziellen Gedenktag gegeben.

Moderiert von Vanja Minić und Samuel Mago, der hin und wieder auch Sätze auf Romanes einbrachte, kamen auch in der Folge – bewusst – ausschließlich junge Rom:nja und Sinti:zze zu Wort. Pia Thomasberger, Vorstandsmitglied der Hör, erzählte von persönlichen Erlebnissen, noch immer das Z-Schimpfwort hören zu müssen und darüber, dass die Zugehörigkeit zur Volksgruppe auch noch immer in vielen Familien verschämt verschwiegen wird – was ja nur eine Folge der andauernden Diskriminierung sei.

Sternekoch Robert „Tschirklo“ Weinrich, der in seinem Job Internationalität sowohl in der Küche als auch unter den Gästen erlebt, sprach sich vehement gegen jede Form des Rassismus aus. Er vertritt den Sinti:zze-Verein „Newo-Ziro“ (Neue Zeit) und zitierte aus einem Text des Autors Ludwig Laher. Der hatte das wenige, was zu finden war, über zwei oberösterreichische Sinti-Familien in Bachmanning – Rosenfels und Jungwirth – in einen Aufsatz gepackt. Sie wurden von den Nazis ermordet und kaum jemand weiß etwas von ihnen. Er wollte dazu „beitragen, dass diese Menschen als Teil der Ortsgeschichte nach vielen Jahrzehnten wieder besser fassbar werden, dass man sie solcherart heimholt, sich zu ihnen als Opfer einer beispiellosen Barbarei bekennt“. Nicht zuletzt, um zu vermitteln, dass „Ausgrenzung und Rassismus durch nichts zu rechtfertigende Fehlhaltungen sind, denen konsequent entgegengetreten werden muss, um zu vermeiden, dass je wieder solch monströse Untaten begangen werden.“

Als einzige Opfergruppe der Nazis fehlt für die Rom:nja und Sinti:zze noch immer ein zentrales Mahnmal. Bei den Gedenkveranstaltungen am Ceija-Stojka-Platz wurde das von Politiker:innen auch schon vor Jahren versprochen, allein… Weswegen natürlich auch dieses Mal die Aktivist:innen diese Forderung erhoben.

Zwischenzeitlich gab es bei den beiden vergangenen Roma-Kultur- und Theaterfestivals „E bistarde – vergiss mein nicht“ ein „temporäres Mahnmal“ in Form eines künstlerisch bespielten hölzernen Wagens beim Dschungel Wien, dem Theaterhaus für junges Publikum im Wiener MuseumsQuartier.

Zuvor hatte die Parlamentsdirektion – fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit, der Termin war nicht einmal auf der Homepage vermerkt, die erste Antwort auf Nachfrage lautete: „das Parlament ist diese Woche zu“ – zu einer Kranzniederlegung im Weiheraum für die Opfer des österreichischen Freiheitskampfes auf dem Wiener Heldenplatz geladen – mit entsprechend bescheidener Teilnahmezahl. Weder aus dem Präsidium des Nationalrates – ganz wenige Abgeordnete waren da – noch von der Bundesregierung war jemand bei einer der drei Veranstaltungen – dazwischen fand noch ein Gedenk-Gottesdienst in der Kirche am Ceija-Stojka-Platz statt. Bei der oben geschilderten Veranstaltung – von der HÖR, der „Hochschüler*innenschaft Österreichischer Roma und Romnja“ organisiert – waren von der Politik die Grüne-Abgeordnete Eva Blimlinger, der SPÖ-Gemeinderat Christian Meidlinger und die NEOS-Gemeinderätin Dolores Bakos anwesend.

Und während andere Länder hochrangige Vertreter:innen zur 80-Jahr-Gedenkveranstaltung direkt an den Ort des Geschehens in Auschwitz sandten, waren es aus Österreich ebenfalls vor allem Jugendliche, die das Land vertraten, aus dem fast die gesamte Volksgruppe vernichtet worden war – und das so manche hochrangige Täter gestellt hatte.

Sie sitzt in der letzten Reihe mit hellbraunem Mantel, Kopftuch, dunkler Sonnenbrille und Koffer. Klar, sie wird die Protagonistin auf der Bühne sein. Auf dieser steht im Zentrum ein Metallgestänge aus Rohren mit einer Anmutung eines möglichen Kleiderständers. Heißt das Stück von und mit Cordula Nossek doch „Das Kleid“.

Aber bis es so weit ist, wird es zunächst sehr dunkel – schrille alte Lokomotiv-Geräusche ertönen fast bis zur Unerträglichkeit. Wobei sich letztere nicht nur durch die Lautstärke ergibt. Für jene, die den kurzen Text zum Inhalt dieses „Theaters zum Erinnern“ gelesen haben, tun sich mit Zug-Zischen und quietschenden Gleisen natürlich gleich andere Assoziationen auf.

„Im Mittelpunkt steht Hedwig, die Ehefrau des Lagerkommandanten Rudolf Höß, die im KZ Auschwitz-Birkenau die sogenannte „Obere Nähstube“ leitete. Aus den Hinterlassenschaften von Millionen Deportierter lässt sie Haute Couture für hochrangige NS-Funktionäre und deren Ehefrauen anfertigen“, lauten die ersten Sätze der Inhaltsangabe. Also Züge in die Vernichtung – in deren Geräusche sich schon das Weinen von Kindern mischt!

Danach schreitet die eingangs beschriebene Schauspielerin auf der Bühne (Gernot Ebenlechner; Kostüm: Tehilla Gitterle) – in der Rolle der Hedwig Höß. Zunächst als Mutter einiger Kinder. Die holt sie in Gestalt von Kindergewand an Kleiderbügeln zwischen auf dem Boden liegenden Stoffen hervor, hängt sie am Rohrgestänge auf und verleiht ihnen ihre eigene jeweils gefärbte Stimme in Dialogen bzw. Greinen beim jüngsten. Wobei Dialoge? Strenge teutsche Erziehung ist’s eher.

Im weiteren Verlauf (Regie: Martin Müller – MÖP Figurentheater) verwandelt sich das gärtnerische „Paradies“ wie Höß die Villa samt Natur drumherum auf dem Areal des Vernichtungslagers Auschwitz für sich empfindet und nennt eben vor allem in die Schneiderei. Hochrangige Gästinnen empfängt sie, um ihnen Gediegenes nähen zu lassen – von weiblichen Häftlingen, die meisten Jüdinnen. Was so manche der Nazibonzen-Damen wiederum irritiert, sie wollen unter keinen Umständen von Judenhänden berührt werden! Da muss dann eine politische nicht-jüdische Gefangene ran…

Die Spielerin, auch Leiterin des Dachtheaters sowie der bekannten internationalen Puppentheater Tage Mistelbach Cordula Nossek schlüpft stimmlich auch in die Rollen der „Kundinnen“ ebenso wie in einige der Schneiderinnen – mit unterschiedlichen Dialekten und Sprachfärbungen.

Die Story von der Schneiderei im KZ baut – so absurd das vielleicht klingen mag – auf einer wahren Geschichte auf. Die gab es wirklich. Cordula Nossek – Vater Jude und einziger Überlebender seiner Familie, Mutter protestantisch und in deren familiären weiteren Umfeld gab es einen Nazi – beschäftigte sich zeitlebens mit der Geschichte, setzte sich damit auseinander, recherchierte viel. Aber lange fand sie nicht den Dreh- und Angelpunkt für eine theatrale Verarbeitung.

Eines Tages stieß sie – übrigens gelernte Schneiderin – auf „Das rote Band der Hoffnung“ von Lucy Adlington über die Auschwitz-Schneiderei. Und das Folgebuch „The Dressmakers of Auschwitz“. Auf Ersteres rund um den wahren Kern eine eher fiktive Geschichte, hatten sich bei der Autorin überlebende Schneiderinnen gemeldet – worauf sie das historisch authentischere Buch schrieb. Das war’s dann für Nossek …

… noch lange nicht. Drei Jahre Recherche, Arbeit an Text und Szenen – und nun die erste kleine Spielserie in Mödling, im MöP, dem Figuren- bzw. Puppentheater an der Hauptstraße dieser niederösterreichischen Stadt am Rande von Wien, im Rahmen des Industrievietel-Festivals..

Das 1½ Stunden Stück ist heftig, zeigt einerseits, wie sich Nutznießer:innen des diktatorischen Systems in diesem recht gemütlich und privilegiert einrichteten. Andererseits auch die Menschenverachtung. Und zum Dritten aber auch noch das was Hannah Arendt die „Banalität des Bösen“ genannt hat.

In so manchen „kleinen“ spielerischen und nicht zuletzt auch requistenmäßigen Andeutungen lässt das Stück immer wieder kalte Schauer über den Rücken laufen. In der Blumenerde der von Hedwig Höß geliebten Erdbeeren scheint auch Asche mit vermischt zu sein. Aus der Rohrleitung des Kleiderständers steigt Rauch auf…

Die Schneiderei – aus Stoffen der Kleidung der Ermordeten feinstes Gewand für führende Angehörige derer, die sich als „Herren“menschen aufspielten, zu nähen – ist eine der fast schon skurrilen Auswüchse der rassistischen Herrschaft, die andere zu Unter- oder nicht einmal Menschen erklärte. Fast schon so wie der Tiergarten, den Gefangene im Konzentrationslager Buchenwald zur Belustigung der Nazibonzen bauen mussten. Der allerdings an Sonntagen auch von den Bürger:innen der nahegelegenen Stadt Weimar besucht wurde. Die aber angeblich nichts davon bemerkt haben wollen, dass hinter dem Zaun Menschen eingesperrt, ermordet und deren Leichen verbrannt worden waren. (Verarbeitet im Theaterstück „Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute“ von Jens Raschke.)

Mechanismen, die leider nicht so historisch eingrenzbar waren – das Auseinanderdividieren in sich besser Fühlende und Abqualifizieren, diskriminieren, ausgrenzen anderer, denen weniger Wert zugemessen wird, ist auch heute so unbekannt ja nicht.

Das Stück baut trotz aller heftiger Momente auch Elemente der Hoffnung ein – Widerstand der Schneiderinnen. Und gibt sechs Überlebenden von ihnen auch Namen und Gesichter – die einzigen Fotos zu an Kleiderhacken hängenden Gewändern: Marta Fuchs, Hunya Volkmann, Marilou Colombain, Bracha & Katka Berkovic und Irene Reichenberg. Nossek lässt sie da sagen: „Wir hätten schon lange aussagen sollen. Aber es ist niemals zu spät.“

Und im Ausfaden spielt sie den Text von Paul Celans „Todesfuge“ ein, in dem es unter anderem heißt „der Tod ist ein Meister aus Deutschland“.

Stückbesprechung über den Zoo beim KZ Buchenwald <- damals noch im Kinder-KURIER

Nach der Medien-Premiere des Films „Botschafter des Erinnerns“ / „Ambasador Pamięci“ im Village-Cinema Wien Mitte stellte sich der Protagonist Stanisław Zalewski auch gleich Fragen von Medien. Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… wollte folgendes wissen:

KiJuKU: Wann und wie haben Sie – nach Jahrzehnten des Schweigens über das Unvorstellbare – begonnen, darüber zu erzählen und vor allem mit Jugendlichen darüber zu reden?

Stanisław Zalewski: Darauf könnte ich auf zwei Arten antworten, die erste wäre eine lange, literarische; die zweite eine kurze, technische. Ich werde auf die zweite Art antworten: Wie Sie wissen bin ich gelernter Automechaniker und bevorzuge daher exakte Angaben.

Ich habe mich mit der Vermittlung meiner Vergangenheit zu beschäftigen begonnen nach einem Elternsprechtag meines Sohnes. Die Lehrerin hat die Frage gestellt, wie man Jugend zu erziehen hat. Deshalb habe ich begonnen von meinen Erlebnissen zu erzählen. Wie man Jugend zu erziehen hat hängt davon ab, je nachdem in welcher Situation man sich befindet – in einer Lage, in er man alles hat, alles im Überfluss da ist oder in einer Situation, in der es gerade so zum Existieren reicht. Ich habe kein Patentrezept für die Frage der Lehrerin, diese schreibt das Leben.

Aber jedenfalls geht es darum, dass der Mensch dem Menschen ein Mensch sein muss; kein Egoist, sondern für andere Gutes tun soll.

KiJuKU: Sie sagen im Film an zwei Stellen, dass Sie finden, die Menschen werden immer schlimmer und sie lernen nichts aus der Geschichte. Woher nehmen Sie die Kraft, die sie ausstrahlen, nicht aufzugeben und doch weiter als Botschafter des Erinnerns unterwegs zu sein?

Stanisław Zalewski: Was ist ein Mensch ohne Glauben? Und ich bitte hier, Glauben nicht mit Religion zu verwechseln. So wie es keine zwei Menschen unter den knapp mehr als acht Milliarden auf der Welt gibt, die den gleichen Fingerabdruck haben, wie es keine zwei gleichen Schneeflocken gibt, obwohl es schon ein paar Jährchen schneit, so gibt es auch keine zwei gleichen Charaktere.

Ich rede ja nicht nur über Konzentrationslager. So wie ich auch nur die Uhrzeit sage, wenn ich danach gefragt werde, so spreche ich mit Ihnen hier heute – wie bei anderen Gelegenheiten mit anderen -, darüber ja, damit sich das nicht mehr wiederholt. Und das liegt an Ihnen und an mir.

KiJuKU: dziękuję / danke.

Ein Typ stürmt ins Klassenzimmer. Aufgeregt. Wie verfolgt. Außer Atem. In Halbsätzen bringt er gerade irgendwie raus, dass er bedrängt, bedroht, rassistisch beschimpft worden ist. Umstehende nur gelacht hätten.

Auf dem Stundenplan steht ein Besuch vom „Klassenzimmertheater“ und ein Stück über Holocaust. Damit ist klar, das ist schon Teil des Auftritts. Der Typ versucht sich zu beruhigen, geht raus, kommt nochmals rein, stellt sich als Mitarbeiter eines Meinungsforschungsinstituts vor, der kurze, leicht auszufüllende Fragebögen zu Demokratie verteilt. Immer noch aufgeregt von einem vorherigen Erlebnis. Er kommt auf seinen fiktiven 16-jährigen Bruder zu sprechen, der den berüchtigten Nazigruß gerufen hat. Und damit kommt ihm die Geschichte des heute 97-jährige Erich Finsches in den Sinn. Der als Zehnjähriger im Jahre 1938 („Anschluss“ Österreichs an Nazi-Deutschland) die erste Schlägerei mit zwei jungen Faschisten hatte.

Der Schauspieler verwandelt sich mit einer leichten Körperdrehung und Änderung seiner Mimik in diesen damaligen Buben Erich. Wie er kurz vor dem großen Pogrom im November 1938, bei dem nicht nur Fensterscheiben von Synagogen (jüdische Bethäuser) und Geschäften massenhaft eingeschlagen, sondern Juden und Jüdinnen zu Hunderten ermordet wurden, von der Mutter auf die Suche nach dem Vater geschickt worden ist. Er hat ihn gefunden: Im Polizei-Arrest, in den er gleich selbst mit gesteckt wurde. Mehr als 200 Menschen auf engstem Raum, so dass sie nur stehen konnten. Es war das letzte Mal, dass er den Vater gesehen hat.

Der Vater wurde deportiert – überlebte die Nazizeit nicht. Erich selber kam in ein Zwangsarbeitslager in Eisenerz, konnte abhauen. Vier Monate zu Fuß durch Wälder und immer versteckt, bis er kurz vor Wien erstmals bei einer Bäuerin kurzzeitig Unterschlupf und was zu essen fand. In der eigenen Wohnung fand er die Mutter nicht mehr – da lebten jetzt Nazis, die sich die Wohnung unter den Nagel gerissen hatten – „arisiert“. Die Mutter traf er in einem Massenquartier, wo Jüd:innen zusammengepfercht lebten, bis sie in Konzentrationslager verfrachtet wurden.

Wie Andrzej Jaslikowski diesen Zehn-, später 12- 14- und am Ende 16-Jährigen spielt – mit einfachsten Mitteln: keine Kulisse, keine Technik, pures Schauspiel – geht echt heftig nahe. Lässt immer wieder den Atem stocken. Nimmt mit. Mucksmäuschenstill ist es in der 3HHD der öffentlichen Höheren Tourismus-Schule Bergheidengasse (Wien-Hietzing). Hin und wieder steigt der Schauspieler kurz aus seiner Rolle aus, um die eine oder andere aktuelle Episode aus Erichs Leben in den historischen Kontext zu stellen.

Neben der Unterdrückung und Verfolgung durch die Nazis sind ins Stück immer wieder kleine Momente eingebaut, in denen – auch unter diesen widrigen, diktatorischen Umständen Menschen geholfen haben: Neben der schon genannten Bäuerin stellt ihm unter anderem ein Beamter einen Ausweis ohne den Stempel J (für Jüdisch) und dem zwangsweisen zweiten Vornamen Israel aus, was ihm das Leben erleichterte.

Erich selbst konnte zunächst nach Ungarn flüchten, wo allerdings bald Gesinnungsleute der Nazis die Macht übernahmen, und so landete auch er später in einem KZ. Konnte wieder flüchten, landete bei Widerstandskämpfern – mit dem später berühmt gewordenen Josip Broz „Tito“ (1892 – 1980), der nach dem 2. Weltkrieg Präsident Jugoslawiens wurde.

Finsches, eine Wiener mit jüdisch-polnischen Wurzeln, erzählte seine Geschichte ausführlich nach der Befreiung 1945 öfter, unter anderem vor einigen Jahren den Leuten vom Klassenzimmertheater. Die bauten daraus ein Stück fürs Klassenzimmer – mit der Rahmenhandlung des „Meinungsforschers“ um unaufdringlich die Verbindung zu hier und heute herzustellen – und nannten es „Ein Zniachtl“. Dieses Wiener Dialektwort steht für wen Kleinen, Schwachen. So war der junge Erich. Mit einem unglaublichen Überlebenswillen ausgestattet, konnte er sich – immer wieder auch mit viel Glück – durchkämpfen und überleben.

Als Botschaften gab Erich Finsches den Theaterleuten mit auf den Weg, „dass er nie Menschen gehasst hat, sondern immer nur ihre Taten. Und dass er sich wünscht, dass auch „ein Schmäh“ herrscht und, trotz der Ernsthaftigkeit der Erzählung, nicht nur Bedrückung.“

Schon der Ort selbst eignet sich ideal für dieses „ausgegrabene“, lange in „Vergessenheit“ geratene und trotzdem leider immer noch kein rein historisches Stück. „Erbe“ von Dorothea Zeemann wird seit der Uraufführung am 11. April 2024 – bis 9. Mai – im Theater Nestroyhof / Hamakom als Eigenproduktion gespielt (Regie: Ingrid Lang). Das (Theater-)Haus selbst war auch „arisiert“, die feine Umschreibung von faktischer Enteignung jüdischer Besitzer:innen in den Anfangsjahren der Nazi-Herrschaft.

Rund um ein solches Haus spielt sich das fiktive Stück mit sehr vielen aus der Realität geholten Bezügen ab. Die idyllische Familienfoto-Szene der Reitknechts wird ge-crasht von Alfons Adler. Als US-Soldat half er mit, Österreich vom Faschismus zu befreien und kommt nun in das Haus seines Vaters, Alfred Adler (der reale Mann dieses Namens war Begründer der Individual-Psychologie).

Um einen „Pappenstiel“, ein Altwiener Ausdruck für ziemlich wenig Geld, wie es in Zeemanns Text heißt, hat Reitknecht dem Adler, der vor der aufkommenden Verfolgung durch die Nazis flüchten musste, das Haus „abgekauft“. Und seinen – die Geschichte ist trotz des realen Namens Adlers fiktiv – Lehrstuhl an der Uni übernommen.

Das Auftauchen von Alfons erzeugt Angst in der Familie Reitknecht. Der Alte (patriarchaler Herrscher, meist reicht seine eiserne Miene: Peter Strauss) sieht in den Juden „Ausländer“, Feinde, und seinen Besitz sowie den Lehrstuhl bedroht.

Die ältere Tochter Hedwig (kontrolliert und kontrollierend dennoch ständig voller Angst Theresa Martini), die einst mit Alfons ein Liebesverhältnis hatte, und nun verheiratet ist, sorgt sich um die Fassade der „heilen Familie“. Ihre Schwester Eva (meist unbeschwert lebenslustig Marie Cécile Nest) entpuppt sich schnell als Opportunistin, die schon gern Geschenke des Ami-Soldaten hätte. Und „vergnügt“ sich immer wieder mit Hedwigs kriegsversehrtem Ehemann (Lukas Haas) bzw. er mit ihr. Was Hedwig fast egal zu sein scheint, irgendwie hegt sie schon noch Gefühle für Alfons, die sie sich aber – meist – verbietet. Wobei Sohn Otto vielleicht ja…?

Zur Familie gehört eben dieser Sohn – das Stück spielt zu drei verschiedenen seiner Geburstage: dem siebenten im Jahr 1945, zehn Jahre später sowie 1960. Je älter, desto mehr stellt sich Otto (in einer eigenen Welt in der er – die Familie irritierende – neue Musik macht) gegen die „Idylle“. Den Opa, der nicht so, sondern nur Großvater genannt werden will, hasst er, die anderen schätzt er zunehmend weniger. Und freundet sich mit der Tochter des Nachbarn an. Diese Irmgard hat sich vom geistigen Erbe ihres Vaters, eines hohen Gestapo-Funktionärs, schon vor dessen Suizid distanziert und gegen die Nazi-ideologie gestellt. Sophie Kirsch, die diese freche, aufmüpfige, provokante junge Frau spielt, hat für das Stück auch einen eigenen sprach-experimentellen Zwischentext verfasst, den sie performt. Der erinnert an die – von Dorothea Zeemann sehr geförderte „Wiener Gruppe“, der unter anderem Franz Schuh angehörte, Gast bei der Premiere. Und er spricht jene Präambel zum Staatsvertrag an, die kurz vor der Unterzeichnung (15. Mai 1955) noch gestrichen wurde und in der Österreichs Mitverantwortung für die faschistische Diktatur und den folgenden zweiten Weltkrieg zur Sprache gekommen wäre.

Dominik Raneburger als Alfons Adler will ja nicht einmal das ganze Haus zurück. Der Ariseur zum Enteigneten und Befreier: „Ihresgleichen hat immer eine dicke Haut gehabt.“

„Ach, das ist nicht dicke Haut, das ist der Versuch, immun zu sein in Ihrer Sphäre des Vorurteils und der dummen Gewalt“, kontert Alfons und fügt an: „Ich bin nicht ihr Gast hier. Es ist mein Haus und ich will ein Zimmer darin bewohnen. Jetzt seid ihr ja wieder in Ordnung, ihr lebt in guten Verhältnissen, nun will ich meinen Platz hier zurückhaben.“

Da funkt Hedwig dazwischen: „Zuerst unser Fest! Erst meine Torte! Es ist Ottos Geburtstag. Mutters Kleiner ist erst siebzehn. Halt, Ruhe, Alfi! Sei der Klügere, Alfi!“

Nicht einmal ein einziges Zimmer will ihm die Familie gewähren. Er, der als Befreier kam und hoffte hier wieder seine Heimat zu finden, lebt dann in den USA bzw. Israel – etwas das der alte Reitknecht, der nach zehn Jahren von den Behörden voll rehabilitiert wurde, sogar seine Bezüge nachbezahlt bekam, nicht einmal aussprechen will/kann.

Adler, um Haus und Lehrstuhl betrogen, hat die Hoffnung fahren lassen, die Täter dazu bewegen zu können, ihr Unrecht einzusehen. Nie lässt die Figur und ihr Spieler auch nur einen Funken Hass aufblitzen, der durchaus verständlich wäre. Höchstens Enttäuschung. Werben um Verständnis setzt er dem ihm entgegenblitzenden Hass entgegen. Doch irgendwie sucht er doch noch nach seinen Wurzeln, begnügt sich am Ende, im dritten Akt 1960, nur mehr seine Bücher in die neue Heimat mitnehmen zu wollen.

Bücher, die das Fundament des gesamten Stückes bilden. Hunderte, schwarz an Buchdeckeln und Seitenrändern angemalte, auf den Boden geklebte, zusammengetackerte Bücher aus dem Hamakom-Keller, bilden die Spielfläche (Bühne und – in den drei Epochen wechselnde – Kostüme: Marie-Luise Lichtenthal). Auf denen alle immer sozusagen herumtrampeln, die sie aber auch mitunter gekonnt stolpern lassen, weil diese Bücher ungleich groß und dick sind. Ein wackeliges Fundament, auf dem sich die Enteigner:innen eingerichtet haben.

Zu Beginn verbergen große Planen ansatzweise den morbiden Charme der alten Theaterhauswände – notdürftig, denn die Folien sind bewusst durchscheinend. Mit Alfons‘ Auftauchen werden sie nach und nach heruntergerissen.

Das Haus, sozusagen die „Geister“ seiner Geschichte zum Klingen bringt der Musiker und Otto-Darsteller Sixtus Preiss insbesondere gegen Ende, als er mit gedämpften Schlagwerk-Schlegeln, die metallene, verschnörkelte Balustrade im ersten Stock ebenso bespielt wie Wände, den Boden, Türen…

Nicht nur Wände, Türen, Boden und Musikinstrumente erklingen, sondern auch – den Zeiten der Szenen angepasst – technische Geräte; zuletzt erklingen aus einem alten Tonbandgerät Sätze von Theodor Adorno über die (Nicht-)Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit, wo Täter:innen sich selbst zu Opfern stilisierten und umgekehrt Opfern selbst die (Mit-)Verantwortung an ihrer Verfolgung gaben – aufgenommen von der Regisseurin des Stücks. Das Tonbandgerät hatte das Theater für Samuel Becketts „Das letzte Band“ besorgt und stand seither im Hamakom-Keller.

Trotz des tiefernsten Plots schafft Zeemann schon mit ihrem Text und erst recht die Inszenierung samt Schauspiel sarkastisch humorvolle Momente ins Geschehen zu bringen. Ob es Sager der frechen Eva sind wie „Du bist gar nicht groß für einen siegreichen Soldaten“, mit der sie auf Alfons Spruch davon reagiert, dass sie ein großes Mädchen geworden sei oder situationskomische von Hedwig mit der sie durch Hinweis auf Braten oder Torte von der angespannten eisigen Atmosphäre ablenken will. Oder gar die fast karikaturhaft-clownesken Kleidungen und Aufmachungen (Maske: Beate Bayerl) in manchen Szenen.

Himmelblau oben, darunter wiesen- bzw. waldgrün unten und in der Mitte das rote Speichenrad – die Roma-Flagge – in zweifacher senkrechter Ausführung wurde vor dem Seiten-Eingang zum Wiener Rathaus gehisst – anlässlich des internationalen Roma-Tages am 8. April (in dem Fall 2024).

Wenige Geh-Minuten entfernt, füllten sich praktisch zeitgleich die Reihen der Abgeordneten-Sessel im Nationalrats-Sitzungssaal – vor allem mit Aktivist:innen verschiedenster Vereine und Initiativen von Rom:nja und Sinti:zze, aber auch beispielsweise dem Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, Vertretungen der tschechischen und slowakischen Schule Komenský in Wien, der österreichischen Ungar:innen und viele mehr. Und dazu in Reihe 1 auch noch hochrangige Politiker:innen: Nationalratspräsident Wolfgang Sobokta, Ministerin Susanne Raab, die für Frauen, Familie, Integration und Medien verantwortlich ist sowie der Präsident des burgenländischen Landtages Robert Hergovich.

Wird am 2. August, der seit dem Vorjahr endlich auch in Österreich ein offizieller Gedenktag ist, an dem Porajmos (Gegenstück zum Holocaust) gedacht, weil in der Nacht vom 2. auf den 3. August im Nazi-Konzentrationslager Auschwitz allein mehr als 3000 Angehörige dieser Volksgruppen ermordet worden sind, ist der 8. April der Internationale Roma-Tag. Es ist sozusagen das Gegenteil: Gedenken an Widerstand, Kampf um Anerkennung und Zeichen von entstandenem Selbstbewusstsein.

Anlass: Am 8. April 1971 kamen rund zwei Dutzend Vertreter:innen aus 9 Ländern bei der ersten internationalen Roma-Konferenz in London zusammen, setzten den Begriff Roma dem – selbst heute noch immer verwendeten Z-Wort bzw. dem englischen Pendant – entgegen. „Rom“ heißt übrigens Mensch in Romanes/Romani.

Außerdem beschlossen die Konferenzteilnehmer:innen die gemeinsame Flagge (siehe erster Absatz) sowie die Hymne „Đelem, đelem“. Letztere erklang – gespielt wie zuvor andere musikalische Beiträge von der Leon Berger Band – übrigens zum Abschluss der Festveranstaltung im Parlament, die unter dem Titel „RomnjaKraft.Sor – Erinnerung – Wandel – Aufbruch stand.

Aus dem Burgenland kam auch die Festrednerin Manuela Horvath, Mitglied im Volksgruppenbeirat der Roma, die vor allem von Vereinen und Organisationen der eigenen Volksgruppe forderte, mehr Frauen mit verantwortlichen Funktionen zu betrauen. Und sie hob drei Pionierinnen im Kampf um die Anerkennung von Romn:ja und Sinti:zze als Volksgruppe hervor: Neben der sehr bekannten Malerin, Schriftstellerin, Aktivistin Ceija Stojka, die überhaupt als eine der ersten über die systematische Verfolgung und Ermordung im Faschismus – rund eine halbe Million Menschen – sprach, schrieb und malte, nannte Horvath die Sinti-Aktivistin Rosa Gitta Martl sowie eine der Burgenland-Rom:nja-Vorkämpferin der ersten Stunde Susanne Baranyai.

Manuela Horvath hatte sich auch stark gemacht dafür, dass im Zentrum der Veranstaltung ein Podiumsgespräch stand – zu Wandel und Aufbruch; mit vier Frauen, die von erfolgreichen Projekten berichteten: Csilla Höfler (EMRO, Caritas Steiermark), Žaklina Radosavljević (Vivaro, Wien), Tina Friedreich (Romn:ja-projekte, Caritas Graz) sowie Alysea Nardai (Aktivistin und angehende Elementarpädagogin, BAfEP Oberwart). Pflege und Förderung der eigenen Sprache, die ja auch zu den anerkannten und damit verfassungsmäßig garantierten Volksgruppen-Sprachen gehört, Informationen auch in dieser Erstsprache, Beratung eben durch Angehörige der Volksgruppe, so dass diese auch Vertrauen haben und sich auch mit tabuisierten Themen wie familiäre, sexuelle Gewalt oder Zwangsehen an sie wenden können, kamen zur Sprache.

Dieses Frauen-Empowerment freute Ministerin Susanne Raab in ihren Grußworten, wenngleich sie bald danach weg musste, und die Beispiele nicht mehr hören konnte. Als auch für Medien zuständige Ministerin freute sie, dass der Anteil der ORF-Sendungen in Volksgruppensprachen erhöht wurde. Nun ja, vielleicht fließen solche ja auch in die Debatte um die „Leitkultur“ ein?!

Und schon da, vor allem dann aber auch in der Runde mit Bereichs-Sprecher:innen von vier der fünf Parlamentsparteien (die FP-Vertreterin war kurzfristig erkrankt) kam – von Grünen und Neos – die Forderung, die kürzest zusammengefasst lautet: Nicht über uns ohne uns.

Nationalratspräsident Sobotka hatte in seinen wertschätzenden Begrüßungsworten, in denen er auch auf internationale Zusammenarbeit und Erstellung von Geschichtsbüchern für Schulen – gemeinsam mit Tschechien, Slowenien und der Slowakei – sprach, doch beispielsweise ein paternalistisch angehauchtes Verständnis – Raum und Zeit geben – durchklingen lassen. Die Angehörigen von Volksgruppen – nicht nur der Rom:nja und Sinti:zze – möchten aber nicht nur angehört oder zu Wort gekommen lassen werden, sondern mitgestalten und mitsprechen. Es bräuchte im Parlament auch einen Volksgruppen-Ausschuss, wenn es schon einen Südtirol-Ausschuss gebe.

Erfreuliches konnte Sobotka aber doch zu Beginn schon berichten: Der jahrelange Kampf der Romn:ja und Sinti:zze um ein zentrales Mahnmal für die Volksgruppen-Opfer des Faschismus scheint nun tatsächlich näher zu rücken. Zwar war es von Politiker:innen schon jahrelange bei den Gedenkveranstaltungen am 2. August am Ceija-Stojka-Platz versprochen worden, aber nun dürfte es – noch dazu in der Nähe des Parlaments – am Schmerlingplatz – real werden.

Der Historiker Herbert Brettl stellte bei der Veranstaltung im Parlament das Projekt DERLA (Digitale ERinnerungsLAndschaft) vor. Sowohl analog vor Ort als auch online aus dem Klassenzimmer könnte so die Beschäftigung mit Verbrechen in der Zeit des Faschismus in der jeweiligen Gemeinde, Stadt usw. erfolgen. Zu finden sind interaktive Karten der Erinnerung, ein Archiv der Namen, Wege der Erinnerung in Form digitaler Rundgänge) sowie Vermittlungsarbeit für den Unterricht. Der Mitarbeiter von erinnern.at nannte u.a. die drastischen Zahlen, dass von den rund 8.500 Rom:nja 1937 nach dem Ende des Faschismus nur 500 überlebt hatten. Und dass es in so manchen Gemeinden auch danach bis zu 20 Jahre dauerte, bis endlich Gedenk- und Erinnerungstafeln oder andere Zeichen gesetzt werden konnten. Es hatte ja sogar fast 40 Jahre nach 1945 gedauert bis zur ersten Gedenktafel beim Lager Lackenbach (1984).

Am Abend fand dann – auch traditionellerweise im Porgy & Bess eine mehrteilige Veranstaltung statt – Berichte folgen.

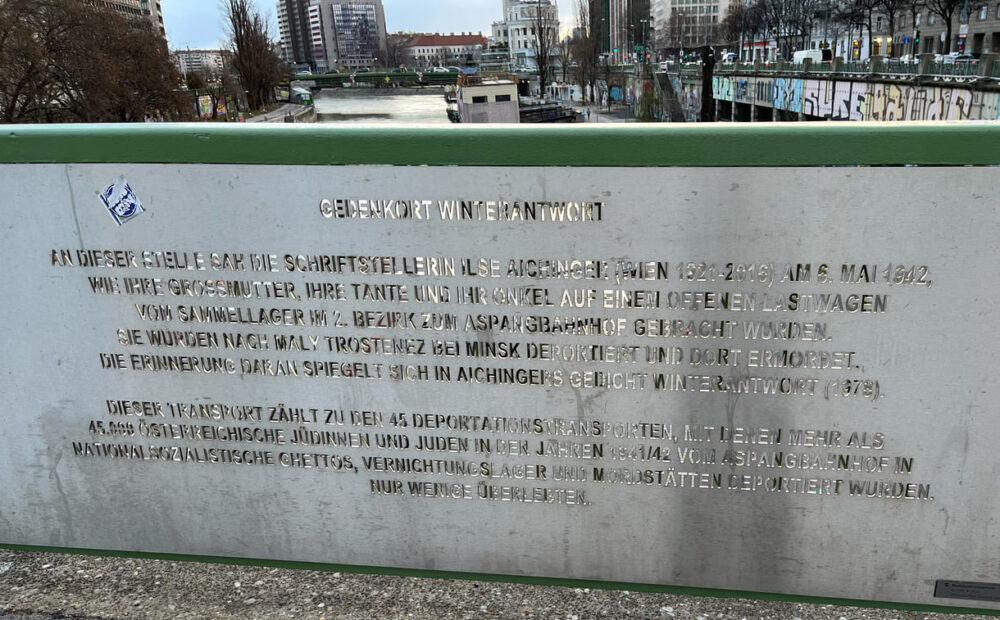

Auf der Wiener Schwedenbrücke von der Leopoldstadt (2. Bezirk) in die Innere Stadt (1. Bezirk) kann – in dieser Richtung auf der linken Seite – gehend ein Gedicht gelesen werden. „Winterantwort“ von Ilse Aichinger. In den wenigen Worten, die ausdrucksstarke Bilder vor den geistigen Augen hervorrufen, drückt sich nicht zuletzt ihre Kritik an der ersten vermeintlichen, oberflächlichen Wahrnehmung aus. Und die Erinnerung an ihre Großmutter.

Am 6. Mai 1942 hat die damals 21-jährige Ilse Aichinger diese sowie ihre Tante und ihren Onkel zum letzten Mal gesehen – auf einem offenen LKW wurden die drei Verwandten zusammen mit anderen Jüd:innen aus einem Sammellager im 2. Bezirk zum Aspangbahnhof gebracht, von wo aus sie ins Vernichtungslager der Nazis in Maly Trostenez (bei Minsk) verfrachtet und dort ermordet wurden.

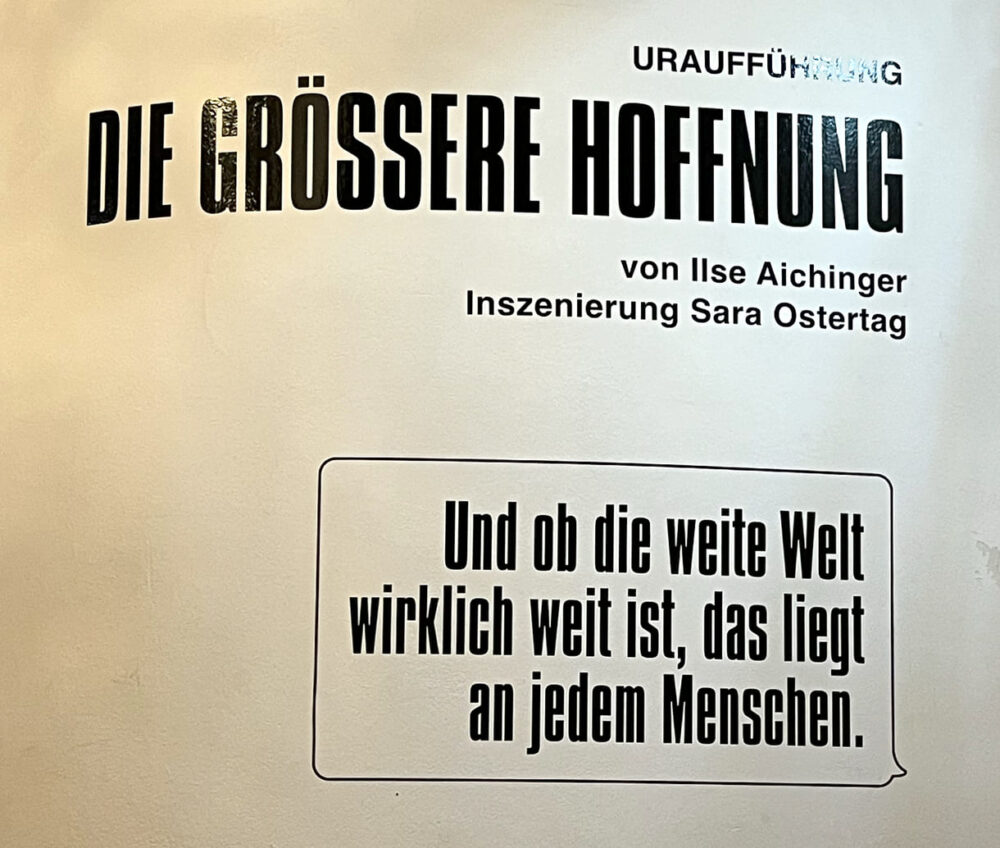

Der Roman der Schriftstellerin „Die größere Hoffnung“ wird derzeit – zu selten – in einer äußerst sehens- und erlebenswerten Dramatisierung in St. Pölten im NÖ Landestheater gespielt – Link zur Stückbesprechung am Ende dieses Beitrages. Die in Metall geschnittenen Buchstaben (Installation: Elisabeth Eich, Schwiegertochter Aichingers) wurden fünf Jahre nach dem Tod der Schriftstellerin anlässlich der 100. Wiederkehr ihres Geburtstages (1. November 2021) angebracht.

Ilse Aichingers Zwillingsschwester Helga konnte übrigens dem Nazi-Regime im Rahmen eines der Kindertransporte knapp vor Ausbruch des zweiten Weltkriegs nach England entkommen – für Ilse selbst gab es keinen Platz. Sie konnte mit viel Glück in Wien überleben.

„Winterantwort: Die Welt ist aus dem Stoff, der Betrachtung verlangt: Keine Auge mehr, um die weißen Wiesen zu sehen, keine Ohren, um im Geäst das Schwirren der Vögel zu hören.

Großmutter, wo sind deine Lippen hin, um die Gräser zu schmecken, und wer riecht uns den Himmel zu Ende, wessen Wangen reiben sich heute noch wund an den Mauern im Dorf?

Ist es nicht ein finsterer Wald, in den wir gerieten?

Nein, Großmutter, er ist nicht finster, ich weiß es, ich wohnte lang bei den Kindern am Rande, und es ist auch kein Wald.“

Sehr solide, umfangreich recherchiert, viele Interview-Partner:innen – sowohl bekannte, namentlich Genannte, ebenso wie Passant:innen, Nachbar:innen. Archivmaterial. Fakten. Aber auch persönliche Gedanken samt kritischer (Selbst-)Reflexion. All das bringen die fast 100 Minuten, also mehr als 1 ½ Stunden, des Dokumentarfilms „Wer hat Angst vor Braunau?“ von Günter Schwaiger auf die Leinwand; Kinostart ist am 1. September 2023, schon davor gibt es, vor allem in Oberösterreich, einige Filmvorführungen mit dem Regisseur und Kameramann in Personalunion, der auch – gemeinsam mit Julia Mitterlehner – den Film produziert hat.

Schwaiger wollte einen Film über das Haus Salzburger Vorstadt 15 (vormals Vorstadt 219) in Braunau drehen, in dem Adolf Hitler die ersten drei Kinderjahre verbracht hatte (1889 bis 1892). Und war verwundert, dass es der erste Film über dieses Haus werden sollte. Klar war für ihn, es geht weder um das Haus, noch um den Naziführer als solches, sondern um die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Und viel auch darum, wie es dazu kommen konnte, dass eine große Mehrheit begeistert das Niedermachen anderer Menschen bis zu deren Ermordung mitmachen, gutheißen oder zumindest „wegschauen“ konnte.

Und wie heute noch immer sozusagen „das Böse“ in dieses Haus und darüber hinaus diese oberösterreichische Grenzstadt zu Bayern (Simbach) projiziert – und damit weit weg von sich geschoben – werden soll. Aber auch wie so manche sich gegen Verdrängen, unter den Teppich kehren, für Hinterfragen und Aufklärung einsetzen.

Mit einer, die genau Letzteres engagiert macht, der 31-jährigen Mittelschul-Lehrerin Annette Pommer, die eine der Protagonist:innen des Films ist, durfte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… ein ausführliches interview führen. Zu diesem geht es hier unten.

Der Filmer drehte auch zwei Mal (2021 und 2022) am 20. April (Hitlers Geburtstag) vor dem Haus. Polizei patrouilliert ums Haus und doch tauchen vereinzelt Menschen auf, die im einen Fall einen Kranz mit vielen gelben Rosen hinlegen und der Schleife „RIP USA“ und im anderen Fall zwei Kerzen deponieren. Ersterer, der damit „Ruhe in Frieden – Unser Seliger Adolf“ aussagen wollte, greift aggressiv auf die Kamera, muss aber miterleben, wie ein älterer Passant einfach den Kranz nimmt und in den nächsten Mistkübel befördert. Im Jahr darauf stellt sich einer der Kerzenspender Günter Schwaiger und sagt ihm klipp und klar, dass er nach wie vor Nazi sei.

Eine Nachbarin erzählt, dass es an einem der früheren Jahrestage einen versuchten Aufmarsch einiger Burschen in SA-Uniform gegeben habe. Der Spuk sei aber schnell vorbei gewesen, als eine weitere Nachbarin einen Kübel Wasser aus dem Fenster geleert habe.

Der Film zeigt aber auch die schwierige Auseinandersetzung rund um dieses Haus. Das 1989 aus einem Steinblock aus dem ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen vor dem Haus angebrachte Mahnmal mit der Inschrift „Für Frieden, Freiheit und Demokratie. Nie wieder Faschismus. Millionen Tote klagen an“ sollte im Zuge der Umgestaltung entfernt werden. Erst eine Protestwelle der Zivilgesellschaft und danach ein einstimmiger Beschluss des Braunauer Gemeinderates verhinderte dieses Vorhaben.

Noch viel länger schon wurde um Nachnutzung des Hauses heftig diskutiert. Jahrzehntelang war eine Einrichtung für behinderte Menschen der Organisation „Lebenshilfe“ untergebracht, die 2011 auszog, weil das Haus nicht barrierefrei umgebaut werden durfte. Im Zuge der Debatten um dieses Gebäude, das 2016 enteignet wurde, gab es vor allem zwei gegensätzlichen Pole – sozial-karitative Einrichtung oder Polizei. Dem fügte der damalige (2016) Innenminister Wolfgang Sobotka einen dritten Vorschlag hinzu: Abreißen.

Das wäre ein Kapitulation vor den Nazis, schrieb der junge Autor Elias Hirschl, auch die von Sobotka selbst eingesetzte Kommission von Historiker:innen zeigte sich entsetzt: „Das würde einer Verleugnung der NS-Geschichte gleichkommen“, wird etwa Oliver Rathkolb von der Uni Wien damals (2016) zitiert.

Während der fünfjährigen Dreharbeiten filmte Schwaiger auch Menschen einer der Lebenshilfe-Einrichtungen. Diese brachten auf den Punkt, „Hitler hätte Leute wie uns umbringen lassen“ und genau deswegen fänden (nicht nur) sie, dass die Unterbringung einer sozialen Einrichtung „etwas Heilendes, weil Lebensbejahendes“ in dieses Haus bringen würden. Jedenfalls etwas, dass Hitler sicher nicht gewollt hätte.

Fatal nennen so manche (nicht nur) im Film, dass vor allem die Bevölkerung Braunaus nie wirklich in den Prozess der Entscheidung eingebunden worden sind, was mit dem Haus in ihrer Stadt passieren soll. Und Polizei wäre das falsche Signal, so nicht wenige. Der zuständige Sektions-Chef, der im September 2021 nach vielen abgelehnten Gesuchen doch eine Genehmigung erteilte, im Inneren des Hauses zu drehen, meinte, die Polizei sei eben die Organisation, die Freiheits- und Menschenrechte bewahre. Außerdem würden hier dann Anti-Difammierungs-Schulungen für Polizist:innen vor allem im Umgang mit neu zugewanderten Bürger:innen stattfinden. Außerdem werde die Fassade umgestaltet und damit die Attraktion für (Neo-)Nazis verhindert.

Was solche – vom Filmer vor dem Haus befragt – übrigens verneinten. Wie es aussehe, wäre ihnen egal. Würde also auch für den Fall eines Abrisses gelten.

Als dramaturgischen Höhepunkt setzte Günter Schweiger einen Gang ins Stadtarchiv, gemeinsam mit Florian Kotanko, dem Leiter der Braunauer Zeitgeschichte-Tage ans Ende des Films. Wenngleich das verblüffende Ergebnis hier schon im Titel dieses Betrages angedeutet ist (auch in der Ankündigung des Films wird es genannt), aber konkreter hier: Im Mai 1939 schrieb die Wochenzeitung „Neue Warte am Inn“, dass auf Wunsch Adolf Hitlers sein Geburtshaus zu einer Kanzlei der Kreisleitung umgebaut werden solle.

Da bekam der Regisseur, wie er im Film sagt, „Gänsehaut. Was ist das denn anderes als eine administrative Nutzung?“

Erfüllt das Innenministerium also mit der Entscheidung Polizeiinspektion statt sozial-karitativer Einrichtung ungewollt/unbedacht den Wunsch des Nazi-Führers?

Der Film ist übrigens einer wichtigen Zeitzeugin, die zu Wort kommt, gewidmet, Lea Olczak. Die heuer im 101 Lebensjahr verstorbene Frau kam aus einer Familie, die dem Führer nicht zujubelten und die polnischen Zwangsarbeitern halfen. Sie war nach dem Krieg sechs Jahre lang Vize-Bürgermeisterin in Braunau (1967 bis 1973), als einer der ersten überhaupt in dieser Funktion in ganz Österreich.

Auf der anderen Seite des Altersspektrums kommt – wie schon weiter oben erwähnt – die 31-jährige Annette Pommer mehrmals im Film zu Wort – sie ist Mittelschul-Lehrerin, mit Leidenschaft vor allem für Geschichte. Ihr Credo: „Verantwortung übernehmen braucht Mut, tut oft weh und fehlt oft…“

Zwei Männer treffen einander, offenbar heimlich im Dunkeln. Schauen sich ängstlich um, fühlen sich verfolgt, laufen davon. Ein erster Eindruck aus der Wanderung durch einen der Gänge zwischen von schwarzen Stoffen abgehängten Szenen-Orten in einer großen Halle des ehemaligen Nordwestbahnhofs (Zugang über brut, Wien-Brigittenau, 1200). Ein Eindruck, den nicht alle Zuschauer:innen haben. Denn jede und jeder muss sich entscheiden, welchen Weg sie/er einschlägt: Welchen Protagonist:innen folgen? Bei dieser/diesem bleiben oder zu anderen wechseln.

Mehr als 160 verschiedene Szenen, 300 Seiten – das könnte keine Zuschauerin/kein Zuschauer bewältigen. Und es würde logistisch gar nicht möglich sein, weil viele Szenen zeitgleich spielten. So erlebt nach einem kurzen gemeinsamen Intro in der „Kantine der Porzellanfabrik Nesterval“ nicht jede und jeder im Verlauf des rund dreistündigen Geschehens im Wander-Stationenstück „Die Namenlosen“ dasselbe, jedenfalls kann niemand alles erfahren. Dafür aber bist du – mit einer Handvoll anderer – sehr nah am Geschehen, oft in engen Räumen fast hautnah dran, tauchst in privateste Situationen ein.

Jede und jeder muss aber nicht bei der zuerst gewählten Figur bleiben. Wechseln in ein anderes Ambiente, einen anderen Erzählstrang mit anderen handelnden Personen ist jederzeit möglich. Sorgt zwar vielleicht für kurzfristiges Grübeln – bei wem und welcher Handlung bin ich da jetzt gerade. Aber auch möglich. Vielleicht, nein wahrscheinlich nicht ganz so intensiv wie beim Dranbleiben an einem Strang…

Spätestens seit Nennung des Kantinen-Namens im vorigen Absatz ist klar, es handelt sich um eine, die jüngste, Produktion der Performance-Gruppe Nesterval rund um Teresa Löfberg (Buch) und Martin Finnland (künstlerische Leitung, Regie und Schauspiel – in der Rolle des Fotografen F.). Für „Die Namenlosen“ haben vor allem die beiden sowie Gisa Fellerer und Lorenz Tröbinger als Co-Autor:innen mit Andreas Brunner von qwien.at inhaltlich und dokumentarisch zusammengearbeitet. Letzterer hat u.a. mehr als 60 Biografien von Männern, Frauen und Personen, die heute als Trans* oder intergeschlechtlich gelesen werden können, und die in der Nazi-Zeit wegen homosexueller Handlungen verfolgt wurden, recherchiert und als Buch veröffentlicht (siehe Info-Box am Ende des Beitrages).

So manche dieser Lebensgeschichten dieser echten Menschen sind als Puzzlestücke eingeflossen in jene Charaktere des Stücks, die nur mit Anfangsbuchstaben bezeichnet sind und als Ensemble der „Namenlosen“ gespielt werden. Als Gruppe stehen diesen Verfolgten „Die Anderen“ gegenüber, die Rollennamen tragen und auf der Seite des Regimes stehen – zumindest anfangs und lange Zeit. Zu ihnen gehören unter anderem die Fabriksbesitzerin Martha Nesterval (Aston Matters) und ihr Ehemann, der Arzt Arthur Nesterval (Johannes Scheutz), der nicht nur seine Ehefrau demütigend behandelt, sondern den Fotografen F. (wie schon oben erwähnt: Martin Finnland) in jenes Bad lockt, das als Schwulentreff bekannt ist. Der schöpft Hoffnung, wenn sogar so einer wie der Arzt auf ihrer Seite steht, dann könnte der sie vielleicht vor Verfolgung schützen.

In einer sehr intensiven Szene im Bad stellt sich jedoch heraus, was zu vermuten war, dass es sich um eine Falle handelt, um F. an die Nazis auszuliefern. Mit fürchterlichen, letztlich tödlichen Folgen für diesen.

Du kannst aber eventuell auch die Filmschauspielerin R. (Romy Hrubeš) begleiten, die versucht, ihre Berühmtheit und auch Beleibtheit bei Nazi-Bonzen zu nutzen, um die eine oder den anderen der Verfolgten zu retten – was immer weniger gelingt. Es gibt unzählige Erzählstränge, Figuren und Szenen, die natürlich immer wieder das eine oder andere Mal zu Überschneidungen und Begegnungen führen.

Und die – spätestens mit der Wende im Krieg und der sich abzeichnenden Niederlage der deutschen faschistischen Wehrmacht – dazu führen, dass einstige glühend-fanatische Anhänger:innen sich vom „Führer“ entfernen. Und sei es „nur“, weil sie nun ihr eigenes Leben bedroht sehen, nachdem sie doch – wie der Arzt – an die Front beordert werden.

Heftigst ist die Schluss-Szene mit ihren schlichten Grabstellen und einem – alles sei nicht gespoilert, darum nur verklausuliert umschrieben – krassen Bezug zur Realität jenseits der fiktiven Figuren des intensiven dreistündigen Stationen-Theaters, das schon emotional sehr mitnimmt. Da kommt – meiner Meinung/meinem Gefühl nach dann der Übergang zum fröhlichen Ende wieder in der Kantine mit Schlussapplaus zu abrupt.

Wenngleich in der Kantine, die anfangs als Art Bar einer der letzten Zufluchtsorte für queere Menschen in der Zeit des aufkommenden Faschismus ist, nun am Ende Chansons wie „Kann denn Liebe Sünde sein?“ der inhaltliche Bogen wieder geschlossen wird.

Apropos Inhalt: Das ausführliche Programmheft weist nicht nur auf die Geschichte der Verfolgung homosexueller oder von Trans*-Menschen hin, sondern stellt natürlich auch Bezüge zu aktueller Homophobie in verschiedensten Teilen der Welt her, die auch vor Österreich nicht Halt machen – siehe die erst wenige Wochen zurückliegende Kampagne mit Aufmarsch Rechts(extrem)er gegen eine Kinderbuchlesung einer DragQueen.

„Anne Frank“ als Musical? Wirkt vielleicht aufs erste (fast) unmöglich. Die tragische Geschichte einer durch Tod in einem Konzentrationslager der Nazis verhinderten großen Schriftstellerin?

„teatro“, eine engagierte Initiative, bringt seit mehr als 20 Jahren mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Profis bekannte klassische Stoffe von Schneewittchen bis zum Zauberer von Oz, aber auch bei uns weniger bekannte wie „Little Women“ als Musicals auf die Bühne – vor allem in Mödling. Ende Jänner 2023 traut die Gruppe sich – und dem Publikum – zu, eine Geschichte rund um die jugendliche Verfasserin des wohl berühmtesten Tagebuches in literarischer Qualität ein Stück zu spielen, singen und tanzen. Premiere ist am internationalen Holocaust-Gedenktag, dem 27. Jänner (Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau) in der Stadtgalerie Mödling – Details siehe Info-Block am Ende des Beitrages.

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… war bei Proben, konnte dabei allerdings lediglich die intensive Arbeit an zwei Szenen miterleben, daher kann nichts Genaueres über das fertige Stück „Musiktheater würde ich es in dem Fall nennen, nicht Musical“ (so Regisseur und Librettist Norbert Holoubek) gesagt, pardon geschrieben, werden. Und: Beim Probenbesuch war die Juliette Khalil, die Darstellerin der Hauptfigur verhindert.

Beide Szenen waren/sind aus dem ersten Teil, sozusagen der Vorgeschichte, jener Zeit, in der die Familie Frank noch (lange) nicht im Hinterhaus der Prinsengracht 263 versteckt leben musste, ja sogar aus einer Zeit, in der Annelies Marie Frank, ja selbst ihre ältere Schwester Margot noch nicht geboren waren. Denn das Stück setzt vor und mit der Hochzeit der Eltern, einer arrangierten Ehe ein.

Und damit einer jüdischen Zeremonie und Fest mit Tanz und Spaß. Wie müssen die Schauspieler:innen stehen, sich drehen, so dass auch das Tuch, das über das Brautpaar gespannt werden soll/muss richtig hoch gehalten werden kann, ohne zu verkrampft zu wirken. Wer kommt von wo und geht wohin ab. Wie gestalten sich die Übergänge, die Tänze. Wie bewegt sich der Rabbi. Und wie spielt das Geschehen auf der Bühne mit dem des Orchesters zusammen – bei der Probe vertreten „nur“ durch den musikalischen Leiter, Arrangeur und Spieler am Keyboard Walter Lochmann.

Berühmt geworden ist Annelies Marie tragischerweise erst nach ihrem Tod als Anne – eben durch ihr Tagebuch. Eine Vertraute der Familie, Miep Gies, die zu jenen gehörte, die die Familie heimlich im Versteck in Amsterdam mit Lebensmittel, aber auch mit Literatur versorgte, hatte die verstreuten Papierblätter und das Tagebuch aufgesammelt und verwahrt, nachdem jemand das Versteck verraten haben musste und alle in Konzentrationslager abtransportiert worden waren. Vater Otto überlebte als einziger der Kernfamilie. Ihm übergab Miep das Geschriebene und er veröffentlichte das Tagebuch seiner Tochter – in der ersten Version allerdings gekürzt. Er ließ jene Einträge der Tochter aus, in der sie sich besonders heftig über ihre Mutter geärgert hatte. Mit Anne unterschrieb die 13- bis 15-Jährige ihre Einträge, die sie als Art Briefe verfasste – an ihre Vertraute Kitty, wie sie ihr Tagebuch nannte, das sie sozusagen als vertraute Freundin ansah.

Erst Jahre nach Otto Franks Tod erschien eine authentische Fassung des Tagebuchs (6. Juli 1942 bis zum 4. August 1944), in dem Anne selbst noch etliche Einträge überarbeitet hatte. Grund: Ursprünglich eben „nur“ als privates Tagebuch geschrieben, dem sie alles anvertrauen konnte, das sie bewegte, hatte sie im Frühjahr 1944 im englischen Rundfunk die Rede des niederländischen Exil-Bildungsministers gehört, der seine Landsleute bat, alle schriftlichen Unterlagen wie auch Tagebücher zu sammeln, um nach dem hoffentlichen Kriegsende diese Zeit dokumentieren und aufarbeiten zu können, also auch der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

An die Hochzeit, die viel später geprobt wurde, schließt sich eine Szene an, in der das künftig Drohende sich anbahnt. Dazwischen aber sorgt ein Spruch für Heiterkeit. Beim winterlichen Spaziergang laufen die Schwestern Margot und Annelies voraus, es kommt zum Disput, ob es nicht schon Frühling sei, wo doch schon die ersten Blumen aus der Erde wachsen. Den kommentiert Vater Otto mit „Gott weiß alles, aber Anne weiß alles besser“. Hannah, eine überlebende Klassenkollegin von Annelies Frank aus dem „Joods Lyceum“ (Jüdische Lyzeum) zitiert diesen Satz ihrer Mutter über die Mitschülerin Annelies in dem Buch „In einer Klasse mit Anne Frank“ von Theo Coster (aus dem Niederländischen übersetzt von der bekannten Autorin Mirjam Pressler).

Später treffen die Franks – noch in der Zeit in Frankfurt am Main – auf jubelnde Frauen. Die können sich fast nicht einkriegen. Eine neue Zeit breche an, alles werde sich zum besseren ändern, denn Hitlers Partei habe die Wahlen gewonnen… Ihre Gegnerschaft, ja ihre eigene Bedrohung als Jüd:innen trauen sich da die Franks gar nicht mehr zu sagen. Der Moment ist ein heikler bei den Proben. Wie kommen die Sorgen, die Ängste, die sie hier nur andeutungsweise spürbar werden lassen dürfen zum Ausdruck? Und wie wird verhindert, dass nach dem Jubelsong der Nazibefürworterinnen nicht – wie oft nach jedem Song – Beifall des Publikums aufbrandet? Abmarsch in militärischer Formation und Schritt schlägt der Regisseur vor – in der Hoffnung, dass damit die Zuschauer:innen auch den Schockmoment spüren.

Am Rande des Besuchs bei Proben zu „Anne Frank“, einem musikalischen Theater rund um das berühmte Tagebuch der Jugendlichen, das zu Weltliteratur wurde, führte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… mit Norbert Holoubek, der das Libretto dafür schrieb und Regie führt, folgendes Gespräch.

KiJuKU: Wie kam’s zur Idee, daraus ein Musical zu machen?

Norbert Holoubek: Der Komponist Raffaele Paglione, ein Freund unseres künstlerischen Leiters Norberto Bertassi schon aus Jugendtagen, kam mit der Idee zu Anne Frank ein Musiktheaterstück zu machen. Er hat schon Konzeptionssongs geschrieben und musikalische Ideen dazu gehabt.

KiJuKU: Und dann – wie wurde daraus ein Stück?

Norbert Holoubek: Für mich als Autor war das am Anfang kein aufgelegtes Thema. Dann hab ich mich intensiv mit Anne Frank, natürlich ihrem Tagebuch, aber auch anderen Büchern und Filmen darum herum beschäftigt. Und was mich besonders interessiert: Ich mag immer gern wissen, wie sich Sachen entwickeln, wie sie passieren. Ich wollte jedenfalls ein bisschen weg vom der Brutalität, sondern verstehen und zeigen, wie alles entstanden ist. Welche Sätze damals gefallen sind, die man vielleicht auch heute hört – und das sind erschreckend viele. Was ich nicht wollte, sind Nazis auf der Bühne darzustellen, der Jubelsong der Frauen über Hitlers Wahlsieg im Jänner 1933, den du gerade gesehen hast, ist der einzige. Der erste Teil endet dann damit, dass die Familie in Amsterdam ins Versteck muss.

KiJuKU: Ihr zeigt auch die – teils ausgedachte – Vorgeschichte?

Norbert Holubek: Im ersten Teil zeigen wir auch die jüdische Hochzeit ihrer Eltern. Ich wollte – obwohl das im Tagebuch praktisch nicht vorkommt und die Franks zwar ein bisschen jüdische Kultur gelebt haben, aber offenbar nicht die Gläubigsten waren – ein bisschen jüdische Kultur reinbringen. Und viel Fröhliches, Strahlendes. Im ersten Akt ist es richtig ein Musical, im zweiten Akt, der sich auf das Tagebuch bezieht – also Kammeroper wäre jetzt zu groß gesagt, aber da haben wir keine Shownummerns, ich würde es da Schauspiel mit Musik nennen.

Und die Tagebucheinträge zeigen eine Anne, die durchaus – abseits der eingesperrten Umstände – durchaus heutig ist: Erfrischend, natürlich, gar nicht Opfer. Es bewegten sie Themen, die jedes pubertierende Kind/Mädchen haben: Ich muss mich gegen meine Eltern wehren, ich muss mich verlieben, ich find Burschen blöd, aber so ganz blöd dann doch auch wieder nicht. Meine beste Freundin ist die Coolste, meine Schwester mag ich manchmal, dann wieder gar nicht. Das sind ja auch ganz heutige Themen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen