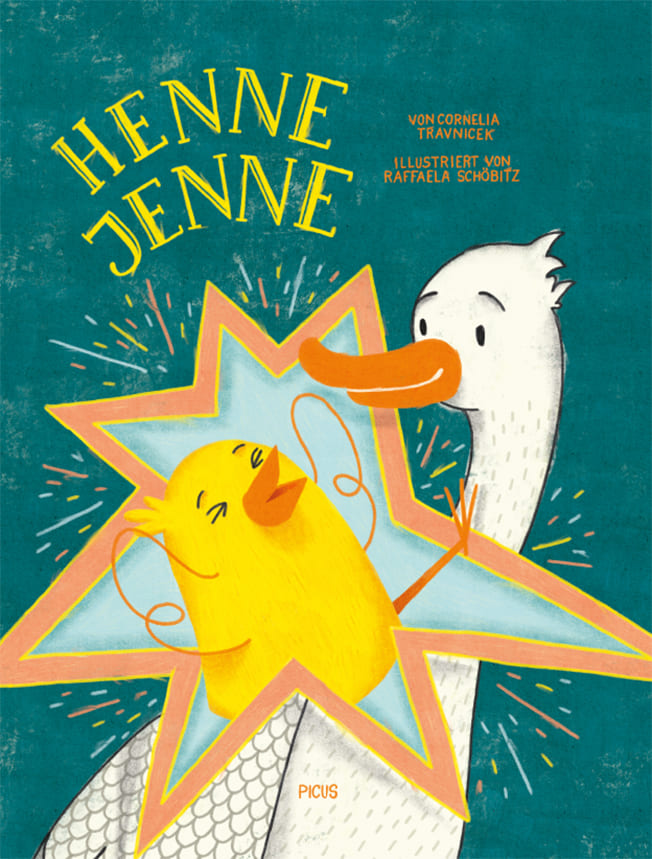

Schade, leider verrät der Titel des Bilderbuchs schon alles. Aber der Reim „Henne Jenne“ ist natürlich zu aufgelegt, drängt sich auf. Nachdem aber schon der Buchtitel so, dann brauch sich diese Besprechung nicht vor Spoilern fürchten, es gibt ja das Überraschungsmoment nicht.

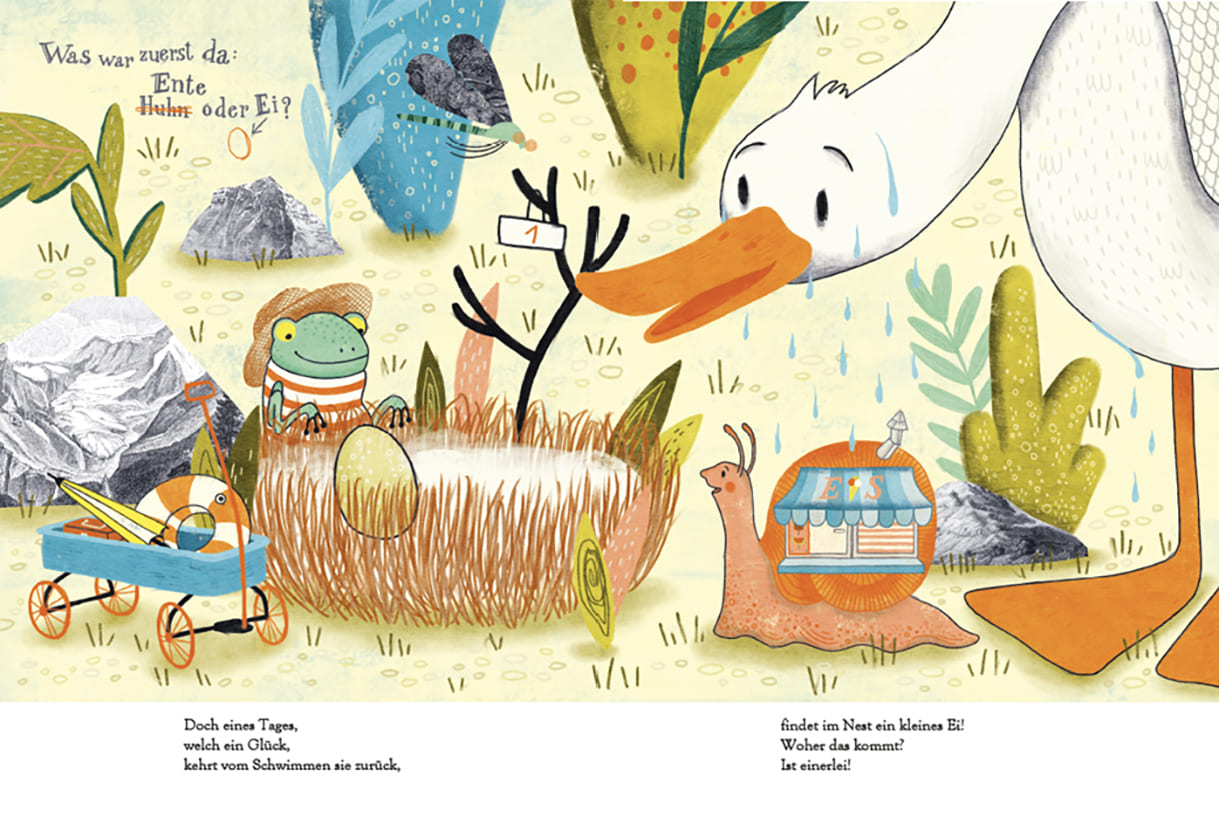

Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Du als Leserin / Leser bzw. Bildbetrachter:in und beim Zuhören, wenn dir das Buch vorgelesen wird, weißt daher schon, dass aus dem Ei, das eines Tages im Nest der Entenmutter liegt, eben kein kleines Entlein, in dem Fall auch kein Schwan wie in Hans Christian Andersens „Das hässliche Entlein“ entschlüpft, sondern ein junges Huhn.

Bald ist das kleine Federvieh – und mit ihm seine „Mutter“ – von Sprüchen aus der Umgebung konfrontiert: „Seltsame Füße“ und erst „der Gang“… Außerdem will es nicht und nichts in Wasser, fliegen kann es auch nicht… Lauter Eigenschaften, die es zum Spott seiner Umgebung machen.

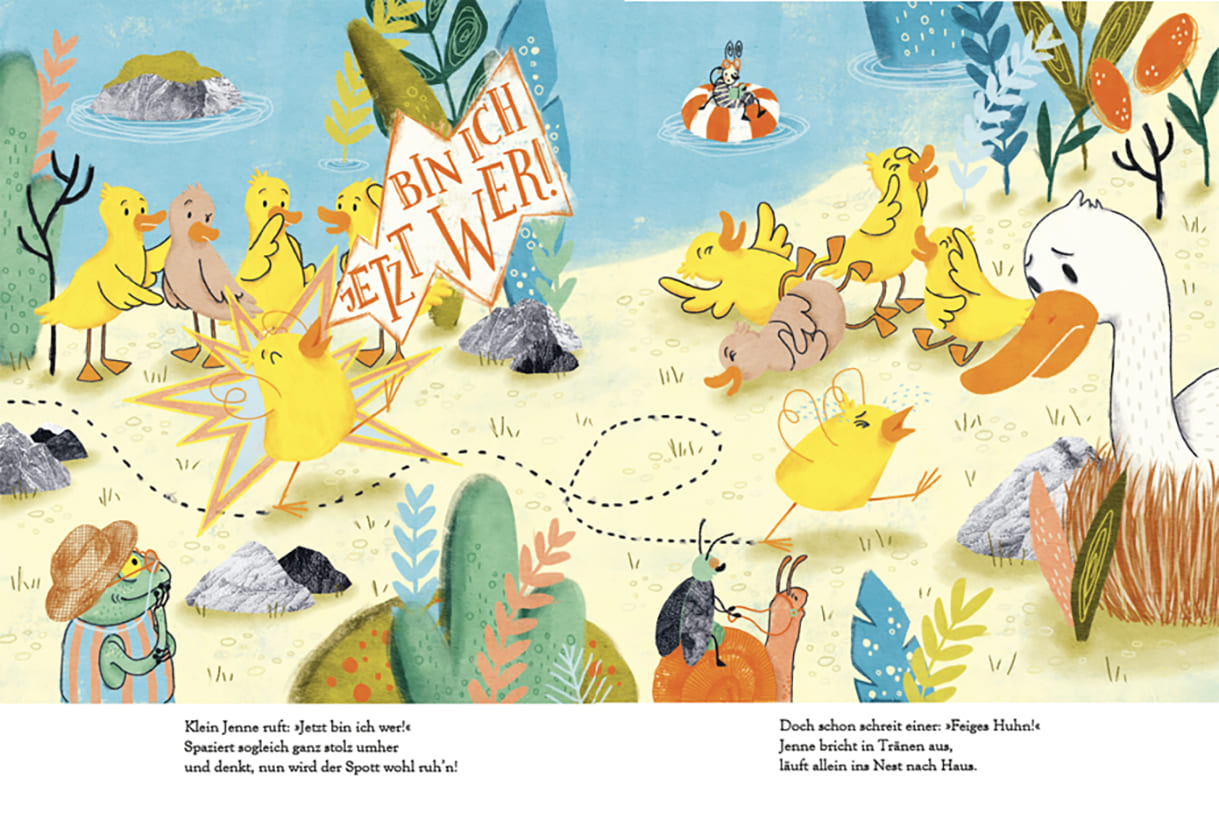

Wir aber wissen ja, es ist eine junge Henne – das erfährt Frau Ente von der Eule. Und stolz entfährt es Jenne, so nannte die Ente „ihr“ Junges schon zu Beginn, jetzt endlich zu wissen, wer es ist. Ähnlich widerfährt’s dem „kleinen Ich-bin-ich“ von Mira Lobe und Susi Weigel ja erst gegen Schluss.

Doch Autorin Cornelia Travnicek, die sich schon im Jugendbuch „Harte Schale, Weichtierkern“ hervorragend in eine Außenseiterin hineinversetzt hat, beendet mit dieser (Selbst-)Erkenntnis das Buch noch lange nicht. Dass sie nun weiß, Henne zu sein, hindert die anderen Tiere nicht, sich über sie lustig zu machen – „feiges Huhn“ kriegt Jenne zu hören.

Was und wie der sozialen Mutter Ente einfällt, um ihr Junges auch dagegen zu stärken – nein, das sei nun hier wirklich nicht aufgedeckt, eine überraschende Wendung bleibt ja noch.

Schon verraten werden darf, nein soll sogar, dass die vielen bunten Zeichnungen von Raffaela Schöbitz den Text nicht nur illustrieren, sondern viel mehr zu entdecken anbieten, so manches, das beim ersten Mal vielleicht sogar übersehen wird. Und wie beispielsweise bei der in einem der Bilder gestellten Frage, „Wie klingt ein zerbrechendes Herz?“ trotz der schon angebotenen Comic-Sprachen-Ausdrücke „Pling?“, „Klonk?“ und „Krrrack?“ noch viel Raum für Weiter-Fantasieren offen lässt.

Zum 17. Mal in diesem Jahrhundert kamen junge und jüngste Abgeordnete aus Kinder-Gemeinderäten und -Parlamenten zusammen (im vorigen gab es Anfang der 90er Jahre bereits einige – österreichweite – Kindergipfel in der Steiermark in Mürzsteg). 140 Vertreter:innen der jungen Generation aus 16 Gemeinden und Städten (Bruck an der Mur, Eibiswald, Eisenerz, Feldkirchen bei Graz, Fernitz-Mellach, Gössendorf, Graz, Hart bei Graz, Kapfenberg, Lebring, Raaba-Grambach, Riegersburg, St. Stefan im Rosental, Tillmitsch, Trofaiach, Wildon) diskutierten und arbeiteten – dieses Mal in Wildon – in Workshops und danach im Plenum zum diesjährigen Motto „Aufgepasst! Wir haben’s im Blick! Unsere Sicherheit geht vor“.

Praxisnah rückten Kindergemeinderät:innen und -parlamentarier:innen eines Workshops aus und führten mit Unterstützung der Polizei Radarkontrollen durch. Statt Strafen gab es Zitronen für Raser:innen. Im Gegensatz zur üblichen Praxis in der Realität gab es dafür auch Lob für rücksichtsvolle Autolenker:innen – ihnen überreichten die Kinder Äpfel als lohnenden Dank. Die Polizei sorgte auch für einen sicheren Weg vom Bahnhof zum Veranstaltungsort und stellte sich in einem Radio-Workshop den Fragen der Kinder.

In anderen Workshops ging es ums Wohlbefinden: In Spielen, kreativen Arbeiten mit Ton oder mit Rätseln oder einer Schnitzeljagd wurden viele Bereiche des großen genannten Themas bearbeitet, die Umgebung erkundet, ein Insektenhotel gebaut und in einem Theater-Workshop bot eine Bühne Platz für Szenen zu Zivilcourage.

Kindergipfel, ebenso wie die Gemeinderäte oder Parlamente in den Städten und Orten sind ein konkretes, wichtiges Mittel, um eines der zentralen Kinderrechte (Konvention von der UNO 1989 beschlossen), das nach Mitsprache und Mitbestimmung umzusetzen. Jedes Jahr steht bei den Gipfel-Treffen ein anderes Thema im Zentrum, das sich ebenfalls aus der Kinderrechtskonvention ableitet.

Sicherheit und Schutz – im Straßenverkehr, in der Umwelt und im täglichen Miteinander – waren eben dieses Mal das Thema. Die Kinder setzten sich intensiv mit den Verkehrssicherheit, psychischer Gesundheit und Wohlbefinden sowie einer sicheren und sauberen Umwelt auseinander. Die Kinderrechte auf Gesundheit, Spiel und Freizeit, Schutz vor Gewalt und Beteiligung sowie der im Artikel 3 der Konvention festgehaltene Grundsatz, dass bei allen Entscheidungen, die Kinder betreffen, stets das Kindeswohl an erster Stelle stehen muss, wurden von den Kindern letztlich in neun konkrete Botschaften „übersetzt“.

Diese schrieben die Kinder auf Wolken, die gemeinsam mit bunten Regenschirmen in der Volksschule Wildon angebracht werden. Dies sind die neun Botschaften von denen eine titel dieses Beitrages wurde:

Begleitet und organisiert wurde das steirische Gipfeltreffen von beteiligung.st, der Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Bürger:innenbeteiligung in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Wildon sowie dem Kindergemeinderat Wildon.

Zwei der mehr als 140 Kinder, die am letzten Mai-Wochenende ihre Gedanken, Ideen, Wünsche, Forderungen und Vorschläge beim 17. Steirischen Kindergipfel einbrachten (Bericht dazu in einem eigenen Beitrag, unten verlinkt), gaben in einer Pause Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… ein Interview – am Telefon, weil KiJuKU.at bei anderen Veranstaltungen in Wien unterwegs war.

Sowohl Isabel (12) als auch Lina (13) reisten aus Bruck an der Mur nach Wildon, dem diesmaligen Gipfel-Ort. Sie hatten in ihrer Stadt auch schon einen Kindergipfel. Beide nahmen dieses Jahr bereits zum dritten Mal an der Zusammenkunft von Kindern teil, die sich in ihren jeweiligen Orten, Gemeinden, Städten als Kinder-Gemeinderät:innen oder -Parlamentarier:innen engagieren.

KiJuKU: Wie bist du dazugekommen, Kindergemeinderätin und Teilnehmerin an Kindergipfeln zu werden?

Isabel: Ich hab vor drei Jahren davon gehört und mich dafür interessiert, weil ich ein bisschen was verändern und dabei mithelfen wollte, um die Stadt kinderfreundlicher zu machen.

KiJuKU: Was waren oder sind dabei deine wichtigsten Anliegen, wodurch könnte Bruck an der Mur sich in diese Richtung verändern?

Isabel: Wir haben drei Spielplätz, zwei sind wirklich schön, aber einer ist etwas grau und langweilig.

KiJuKU: Und, konntet ihr da etwas verändern?

Isabel: Wir Kinder haben darauf geschaut, dass Bäume in Töpfen auf diesen Spielplatz kommen.

KiJuKU: Waren nur Spielplätze ein Thema oder auch anderes, um die Stadt kinderfreundlicher zu machen?

Isabel: Wir haben im Kindergemeinderat auch andere Dinge besprochen, ein paar Mal sind auch Politikerinnen und Politiker aus der Stadt zu uns gekommen, um mit uns über unsere Vorschläge zu reden.

KiJuKU: Was waren oder sind andere Themen, die euch wichtig sind?

Isabel: Sehr wichtig ist uns Müll. Es stört uns Kinder, dass viel Mist fast überall herumliegt.

KiJuKU: Gibt es zu wenige Mistkübel?

Isabel: Nein, es gibt fast an jeder Ecke einen Mistkübel, aber vielen Leuten ist das offenbar egal, sie lassen Müll fallen und liegen.

KiJuKU: Was kann dagegen – oder vielmehr für das Gegenteil getan werden?

Isabel: Wir Kinder haben Schriftplakate gemalt, mit denen wir Menschen bitten, ihren Mist in die Kübel zu werfen. Bei manchen hat es auch schon etwas bewirkt.

KiJuKU: Wie viele Kinder machen im Kindergemeinderat mit und wie oft trefft ihr euch?

Isabel: So ungefähr zehn bis 15 Kinder kommen einmal im Monat zusammen.

KiJuKU: Was war / ist dir beim Kindergipfel wichtig?

Isabel: Mir war’s immer wichtig, neue Leute aus den anderen Kindergemeinderäten und -Parlamenten kennen zu lernen und von ihnen über ihre Arbeit zu erfahren.

Im Vorjahr war der Kindergipfel in unserer Stadt und da durften wir ein bissl mitorganisieren.

KiJuKU: Was war bzw. ist dir das wichtigste Anliegen als Kindergemeinderätin?

Lina: In Bruck ist mir besonders wichtig, dass die Stadt ein bisschen grüner wird. Es gibt so viele Straßen und Beton und nicht wirklich viele Pflanzen. Kleine Kinder haben so in ihrer Wohn-Umgebung nicht viel Natur.

KiJuKU: Was schätzt du an den Kindergipfeln?

Lina: Dass ich hier immer die Kinder von den anderen Parlamenten und deren Beweggründe für ihre Aktivitäten oder neue Themen kennenlernen kann.

KiJuKU: Was waren neue Themen für dich?

Lina: Beim ersten Gipfel wo ich dabei war, ging’s vor allem um Umweltverschmutzung und was alle dagegen tun können, um die Natur sauber zu halten.

Beim zweiten ist es vor allem um Verhalten gegenüber Menschen gegangen, auch wenn sie andere Religionen haben oder aus anderen Ländern kommen.

KiJuKU: Aber war das neu, wird das nicht auch in der Schule besprochen?

Lina: Schon, ab und zu reden wir auch in der Schule darüber, aber beim Kindergipfel war viel Neues dabei.

Und heuer reden wir viel über Polizei, Sicherheit, psychische Gesundheit, saubere und sichere Umwelt und Verkehr; unser Motto ist „Aufgepasst, wir haben’s im Blick!“

KiJuKU: Apropos Verkehr, wie schaut’s da in Bruck aus?

Lina: Wir haben keine Zebrastreifen und Ampeln außer bei den Hauptstraßen, aber es ist bei uns relativ sicher, die Autofahrerinnen und Autofahrer passen schon auf Fußgänger auf.

KiJuKU: In welchem Workshop hast du mitgearbeitet?

Lina: Bis jetzt, so wie die Isabel, in der Wohlfühlwerkstatt. Wir haben Zettel geschrieben mit Komplimenten an uns selber. Und die geben wir in Gläser. In diese Wohlfühlgläser können wir irgendwann reingreifen, wenn’s uns nicht so gut geht und einen solchen Zettel rausnehmen und lesen!

Und wir haben an Botschaften gearbeitet – siehe den unten verlinkten Beitrag dazu.

Isabel: Im Vorjahr haben wir unsere Botschaften auf Holzmanschgerln (große hölzerne Figuren, siehe Foto oben) geschrieben, heuer auf Papier-Wolken.

„Nicht genügend, setzen!“ – So „begrüßt“ der Schauspieler Sven Kaschte die Jugendlichen in der mobilen, vom niederösterreichischen Landestheater für Klassenzimmer gedachten, Version des Klassikers „Der Schüler Gerber“.

Die drei Worte sind offenkundig die Lieblings-Aussage des Lehrers Artur Kupfer, allgemein in der Schule und darüber hinaus als „Gott Kupfer“ bekannt und benannt. Er ist der absolute Gegenspieler des Schülers Kurt Gerber, Spitzname Scheri (abgeleitet von Geri für Gerber „und daraus entstand, Gott weiß warum, Scheri“ – Zitat aus dem Roman von Friedrich Torberg, Originaltitel 1930 „Der Schüler Gerber hat absolviert“).

Auch wenn das Buch nunmehr fast 100 Jahre alt ist, selbst die berühmte Verfilmung auch schon mehr als 40 Jahre zurückliegt (1981, Drehbuch und Regie: Wolfgang Glück), so hat das Grundthema (viel zu wenig) von seiner Brisanz verloren: Es gibt (noch immer) Lehrer:innen, heute deutlich pädagogisch gebildeter als damals, die in autoritärer Manier Schüler:innen abkanzeln, nieder und fertig machen.

Und so braucht es nicht viel, damit der Schauspieler (Inszenierung: Verena Holztrattner, Dramaturgie: Thorben Meißner) aus dem auf eine Schulstunde gekürzten Romantext (ca. 350 Seiten) ein leider zeitloses Stück macht. Ein großer roter Knopf als Buzzer auf dem mittig gestellten Tisch vor den Reihen der Schüler:innen ermöglicht ihm Pausen-Läuten oder Musik am Laptop zu aktivieren; nahe ran an das Publikum, die eine oder andere Person direkt ansprechen, sie ersuchen, beispielsweise den Vater Kurt Gerbers zu sprechen (Kärtchen mit den Texten überreicht Kaschte aus dem Sakko) oder gar ihn selbst in einem Dialog mit der von ihm angehimmelten Lisa sprechen lassen…

Beim Lokalaugenschein von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… im Souterrain einer Expositur der BASOP / BAfEP (Bundes-Bildungsanstalten für Sozialpädagogik und Elementarpädagogik) jedenfalls waren die Jugendlichen zweier dritten Klassen die ganze Zeit gespannt dabei, trotz fast ständig vorbeirauschenden Verkehrslärms. In der anschließenden Reflexion mit aus der Theaterpädagogik entliehenen Mitteln konzentrierten sich Gespräche rund um die Themen des (nicht) sprechen Könnens über Gefühle – ausgehend von Kurt Gerber. Und über das noch immer allgegenwärtig als Damoklesschwert über Schüler:innen hängende „nicht genügend“. Das oft nicht nur eine Leistung beurteilt, sondern die ganze Person abwertet.

Der Roman endet mit einer „Zeitungsmeldung“, die besagt, dass der 19-jährige Schüler Kurt Gerber durch einen Sprung aus dem dritten Stock seiner Schule starb – vor Bekanntgabe der Ergebnisse der mündlichen Matura; mit besonderer Tragik, dass er bestanden hatte. Die Klassenzimmer-Variante des NÖ-Landestheaters endet hingegen damit, dass der Schauspieler als Kurt Gerber den Raum durch die Tür verlässt und das Ende offenlässt.

Wäre schön, wenn ein derartiges Stück nur mehr als historische, längst überwundene Episode gespielt werden könnte. „So arg ist es bei uns nicht, aber dass sich manche Lehrerinnen oder Lehrer einzelne Schüler:innen rauspicken, die sie niedermachen, das gibt’s schon bei uns auch“, meinte vor fünf Jahren ein Jugendlicher nach dem Stück „Der Schüler Gerber“ im Foyer des Jugendtheaters Next Liberty in Graz (in einer Fassung von Felix Mitterer) zum Journalisten, damals noch für den Kinder-KURIER. Der Gott Kupfer ist wie unsere Englisch-Lehrerin sagten Schüler:innen nach einer „Gerber“-Inszenierung (ebenfalls der Mitterer-Version) im Dschungel Wien.

wenn-lehrer-schueler-mobben -> noch im Kinder-KURIER

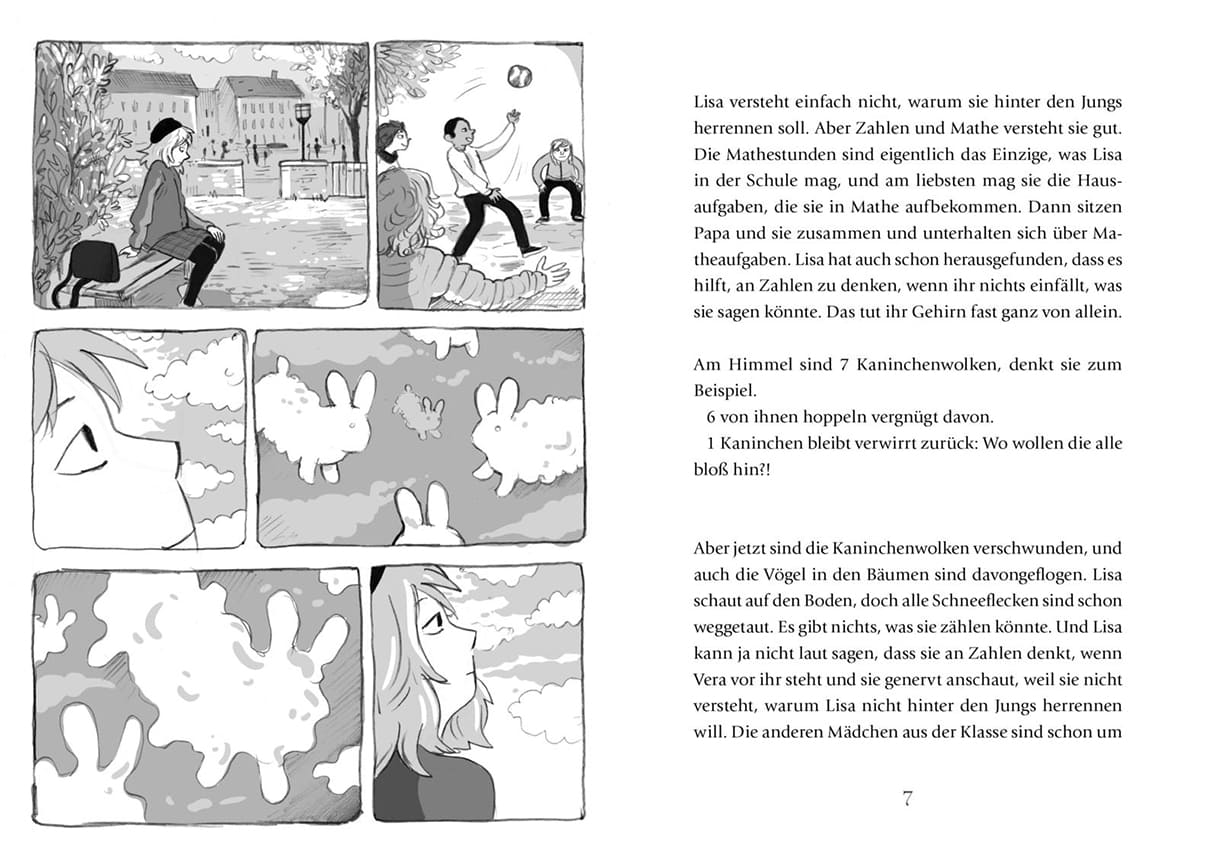

„Für Vera ist es nicht leicht, Lisas Schwester zu sein. Lisa weiß das, weil Vera ihr das ständig erzählt. Vera ist cool und Lisa peinlich…“

Die beiden sind Zwillinge und gehen in dieselbe Klasse. Die eine ist mittendrin – in der Klassengemeinschaft oder zumindest in der richtigen Clique. Lisa eben nicht. Sie will es auch gar nicht sein, hält so manche der Spiele und Spielchen ihrer Schwester und deren Freundinnen eher für blöd. Manchmal wünscht sie sich doch, eher dazuzugehören, so zu sein wie die anderen, „normal“ oder was die meisten dafür halten.

Das ist der Ausgangspunkt für die sehr flott, spannend zu lesenden rund 120 Seiten des Buches „Lisa mit einem Herz drum rum“ (angegeben ab 9 Jahren).

War sie noch im Kindergarten aufgeweckt und redefreudig, so zieht sie sich in der Schule immer mehr in sich zurück. Und in eine spannende Welt, die der Zahlen und Mathematik. Überall sieht sie die – zählt Wolken, findet Regelmäßigkeiten und Muster – ob in Wolken, den Fenstern eines Hauses oder beim Gang durch den Wald an seinen Bäumen.

Ihre Vorliebe war ausschlaggebend, dass sie ihr Kaninchen Hypatia nannte – nach der gleichnamigen griechischen Mathematikerin, Philosophin und Astronomin, die vor rund 1600 Jahren lebte.

Mathe das ist auch das Lieblingsgebiet des Vaters von Vera und Lisa. Von ihm erfährt sie auch einen spannenden Zusammenhang zwischen Kaninchen und Mathe. Leonardo Fibonacci, der vor rund 800 Jahren lebte beobachtete, wie rasch sich Kaninchen vermehren:

1 +1 =2, 1 +2 =3; 2 + 3 =5; 3 + 5 = 8; 5 + 8 =13… immer die beiden letzten Zahlen zusammengezählt setzen die Reihe fort. Das sei in vielen Bereichen der Natur zu beobachten – von Tannenzapfen bis zu Blättern verschiedener Blumen. Und so versinkt Lisa in der Suche und im Finden von Fibonacci-Reihen an allen möglichen Ecken und Enden.

Auch wenn Lisa sich in dieser Welt von Zahlen und mathematischen Mustern wohl fühlt, so geht es natürlich nicht spurlos an ihr vorbei, wenn sich die anderen – samt ihrer Schwester – lustig über Lisa machen. Und dann steht da noch die Aufgabe von Lehrer Ole an: Jedes Kind der Klasse soll sich in einem Referat den anderen vorstellen, damit alle einander besser kennen lernen. Das stürzt Lisa, die in der Schule immer mehr „verstummt“, sich zurückzieht wie in ein Schneckenhaus, der reinste Horror.

Natürlich bleibt’s nicht dabei. Und immerhin ist Lisa nicht die Einzige, die sich absondert und dennoch von den anderen verspottet wird. Ähnlich geht’s Jonas, auf den zuerst alle Mädchen stehen. Einst bester Kindergartenfreund von Lisa. Und der auch sehr gern Zeit im Wald verbringt, durch den der Weg zur und von der Schule verläuft… Aber mehr sei jetzt nicht verraten, außer dass es viel mit Herz zu tun hat…

Nur so viel: Kjersti Annesdatter Skomsvold (Übersetzung aus dem Norwegischen: Ina Kronenberger) schafft mit der Geschichte um Lisa eine starke sehr junge Außenseiterin. Auch wenn sie ihre eigene Welt findet, in der sie sich wohlfühlt, legt sie sich nicht eine dicke Haut oder gar einen Panzer zu. Die Autorin gibt Lisas Verletzungen und Verletzlichkeit angesichts des Mobbings und der Verspottungen Raum, die den zunehmenden Rückzug aus der Klassengemeinschaft erklären. Dennoch schimmert stets auch die Stärke und eigene Persönlichkeit des jungen Mädchens durch.

In der zweiten Hälfte des in kurze Kapitel-Happen aufgeteilten, schnell und leicht lesbaren Buches mit einigen Schwarz-Weiß-Zeichnungen von Olivia Vieweg – meist kleineren, an manchen Stellen ganzseitigen im Comic-Stil – kommt der Titel stärker zum Vorschein: „mit einem Herz drum herum“.

Alles beginnt mit einem Referat über Hai. Das Ungewöhnliche daran: Es wird von einem Gewöhnlichen Putzerfisch gehalten. Und so geht es weiter, in 20 Kapiteln kommen rund 200 Tiere vor, immer spricht ein Tier über ein anderes. Naja, nicht immer. In einem Fall stimmt der deutschsprachige Untertitel „Was Tiere über sich erzählen“ – der Schneeleopard spricht nur über sich.

Aber ansonsten lässt Bibi Dumon Tak (aus dem Niederländischen übersetzt von Meike Blatnik) immer Vögel, Fische, Körten, Würmer, Schlangen und andere weder menschliche noch pflanzliche Lebewesen über eine Tierart sprechen. Halt, nicht ganz, der Brüllaffe erzählt eine teils abenteuerliche Geschichte über ein Einhorn. Da ent„spinnt“ sich eine heftige Diskussion. Alles nur ausgedacht. „Wenn man ein Referat hält, müssen die Fakten stimmen“, meint der Schwertschnabel-Kolibri. Der Brüllaffe hält dagegen, dass doch alle ganz gebannt zugehört hätten und der Seestern sogar begonnen habe, an manchen Stellen dazu zu reimen. Dennoch „Fake News“ ruft der kurzzeitige Dichter.

Erst als die schlaue Eule auf den Plan tritt, gibt der Brüllaffe zu: „Also gut, ich habe alles erfunden. Aber das war doch eine gute Geschichte? Findet ihr nicht?“

Im Gegensatz zum Brüllaffen, der im Brustton der Überzeugung die Fantasiegeschichte erzählt, taucht in Kapitel 7 ein Tier auf, das sehr, sehr schüchtern mehr als eine Seite braucht, um sich selbst vorzustellen. Hätte er aus dem Schneckenhaus, das er unter Wasser bewohnt, sprechen können, wär’s ihm – so der Einsiedlerkrebs – viel leicht gefallen, über den Fisch zu referieren…

Die Autorin hat aber nicht nur viel Wissenswertes über viele Tiere in die mehr als 100 Seiten dessen Text durch viele spannende Zeichnungen von Annemarie van Haeringen aufgelockert ist, von „Regenwurm und Anakonda“ eingebaut. Neben der schon erwähnten Diskussion rund um Fake News und Faktentreue, oder dem schüchternen Referenten gibt’s nicht zuletzt eine sich über mehrere Kapitel ziehende um Mobbing noch dazu auf der Basis von Gerüchten.

Als das „Gila-Monster“, auch Gila-Krustenechse genannt, in Kapitel 17 zu sprechen anhebt, wird es sofort mehrfach unterbrochen und zum Verschwinden aufgefordert: „Du bist gefährlich.“ Da hilft es der Echse nicht, auch auf andere gefährliche Tiere zu verweisen, die schon ihre Referate halten durften. Aber der Atem dieser Echse sei tödlich, hätten alle gehört. „Aber ihr lebt doch noch? Ich habe jetzt ein paar Mal ein- und ausgeatmet…“ Über mehrere Seiten geht das so hin und her, bis die Gila-Krötenechse abhaut.

Einige Seiten weiter tut es den anderen Tieren leid, wie sie das angebliche todbringende Monster behandelt haben, sie schämen sich auch, dass sie nach den ersten Gerüchten einfach alle mitgemacht und diese Echse vertrieben haben. Die darf nun ihr Referat halten – über den „Blauen Drachen“.

Erste Reaktion: Wieder eine Fantasiegeschichte wie das Einhorn des Brüllaffen?

Nein, eine real existierende Nacktschnecke im Meer.

Und so wie diese kommen neben bekannten ganz schön viele Tiere in diesem Buch vor, von denen du vielleicht zuvor noch nie gelesen oder gehört hast.

Apropos hören: Fast das ganze Buch gibt es als inszenierte Lesung – Sprecher:innen David Nathan, Cathlen Gawlich, Julian Greis, Vanida Karun, Jodie Ahlborn, Matti Krause – als Hörbuch (2 CD). Statt Illustrationen sind dafür immer wieder Musikstücke eingebaut.

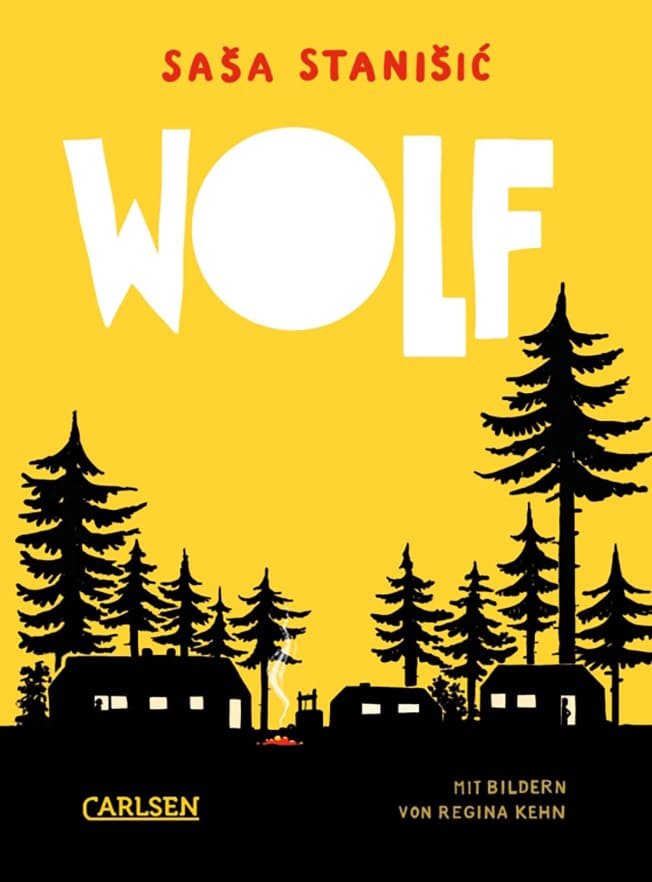

Ein stilisierter Wald – aus vor allem sechseckigen geschlossenen und röhrenförmigen hölzern wirkenden Elementen sowie im Hintergrund ebenfalls sechs hohen Stoffröhren mit Blätter und Rindenmuster (Bühne und Kostüme: Thorben Schumüller). Hier spielt sich „Wolf“ in der Bühne im Hof (St. Pölten ab). Es ist das jährliche Jugendstück-Gastspiel des nahegelegenen Landestheaters. Und es ist eine von mehr als einem halben Dutzend Dramatisierungen (in deutschen Städten) des gleichnamigen Erfolgsromans von Saša Stanišić – mit Illustrationen von Regina Kehn, von denen eine (Seite 67) offenbar die Formen der Bühnen-Elemente inspiriert hat.

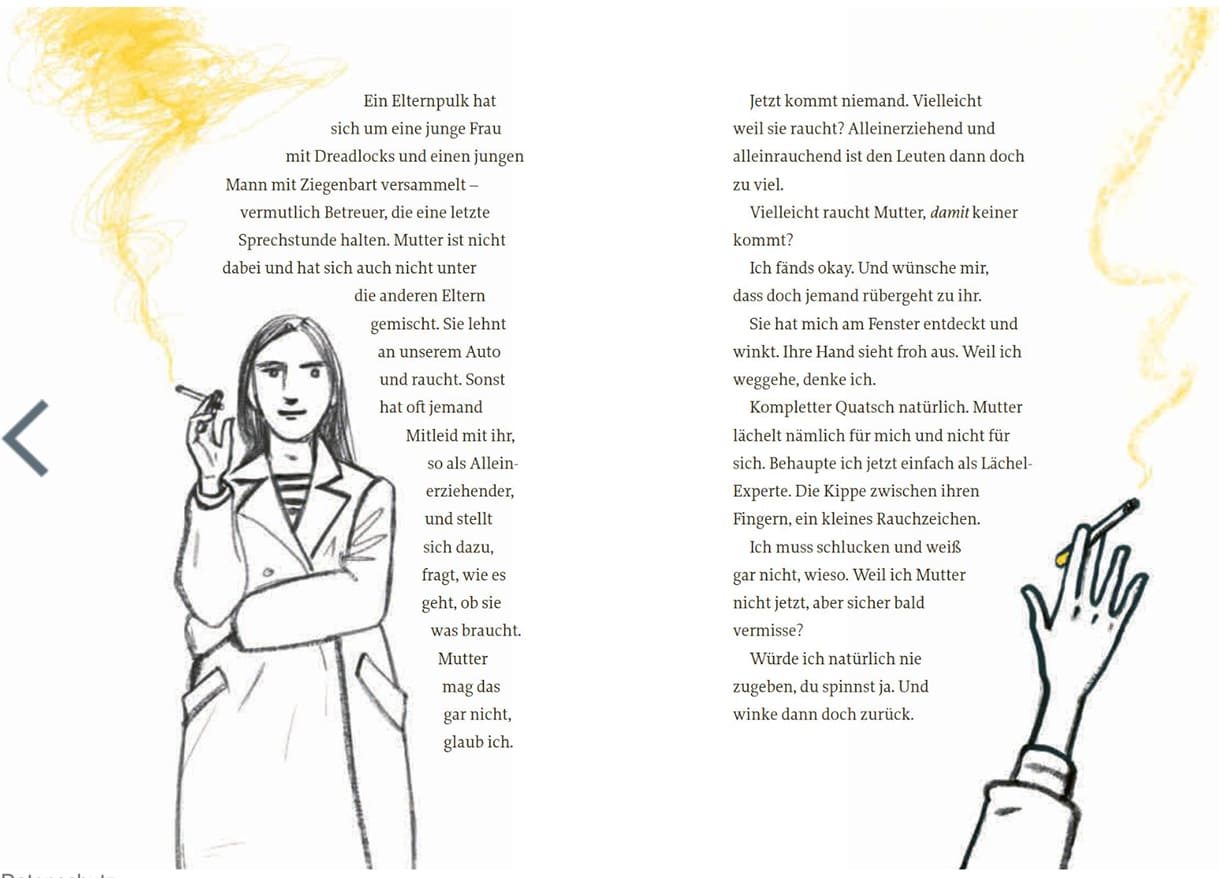

Ferienlager, noch dazu im Wald, das hasst der ich-erzählende Jugendliche, der seinen Namen sowohl im Buch als auch folgerichtig auf der Bühne erst im allerletzten Satz Preis gibt; was blöderweise der Programmzettel konterkariert; weshalb er hier, aber auch in der Info-Box am Ende nicht genannt wird. Die Mutter hat ihn angemeldet, weil es sich für sie betreuungsmäßig nicht anders ausgegangen ist. Also muss er wohl mit – gemeinsam mit den meisten aus seiner Klasse. Was er sich ebenfalls lieber sparen würde.

Als Außenseiter profitiert die Hauptfigur „nur“ davon, dass ein weiterer Mitschüler namens Jörg noch mehr „andersiger“ (Wortschöpfung von Stanišić) ist, das Opfer des Ober-Mobbers und dessen Kumpanen. Und klar landen Jörg und der Erzähler gemeinsam in einer der Hütten. Wolf – die Titelfigur – taucht in (Alb)Träumen des zentralen Jugendlichen auf – und, das sei gespoilert, auch in solchen von Jörg. Angst – des einen, ständig gemobbt bis gewalttätig behandelt zu werden; des anderen vor allem vor der Feigheit, nichts dagegen zu sagen oder gar zu tun.

Während Roberto Romeo ausschließlich diesen einerseits zwiegespaltenen, andererseits doch rebellischen Jugendlichen gegen die vorgegebenen Zwänge des Ferienlagers spielt, schlüpfen seine drei Schauspiel-Kolleg:innen in alle anderen Rollen aus denen sie – meist mit andere Kleidung, aber auch anderem Tonfall und Gehabe wieselflink switchen. Wobei manche Figuren mehrmals von anderen Spieler:innen dargestellt werden.

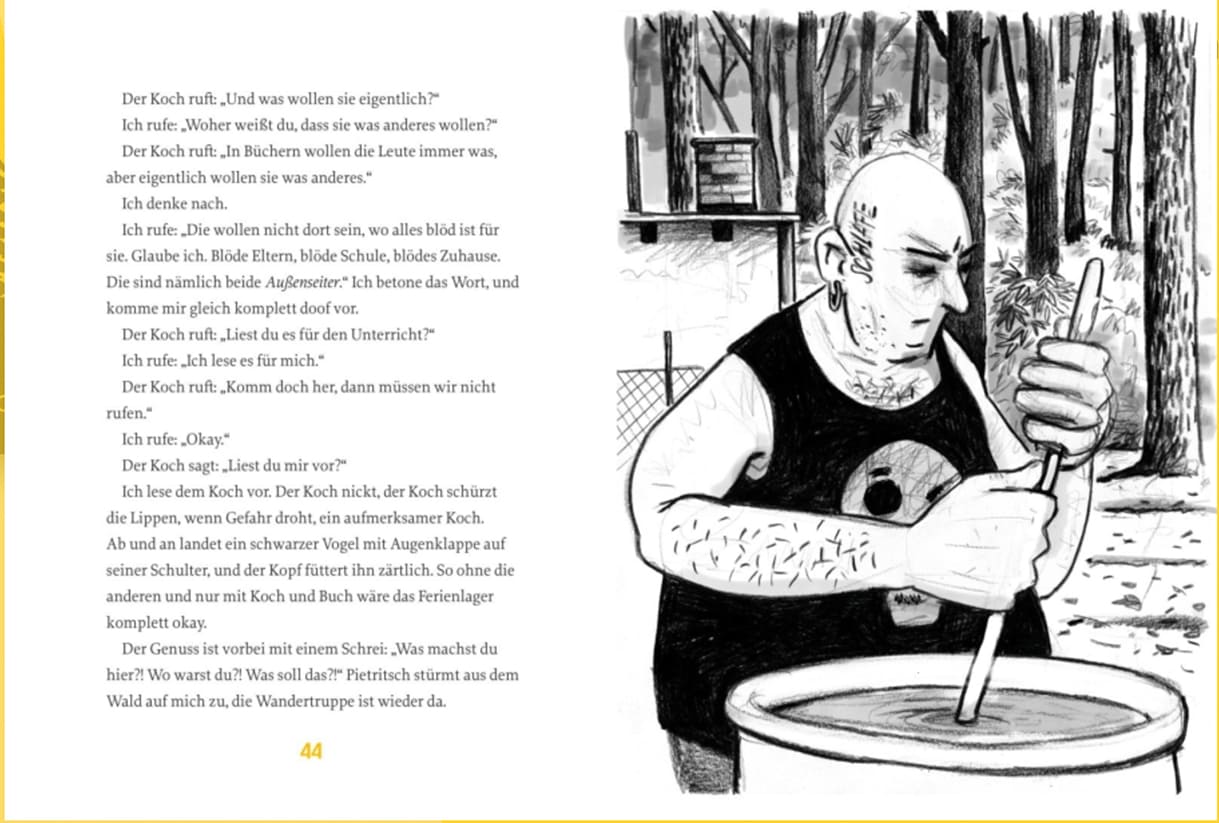

So gibt Marthe Lola Deutschmann nur zu Beginn die Mutter der Hauptfigur, dann eine der Ferienlager-Betreuerinnen namens Bella, aber auch hin und wieder deren Kollegen Piet und mindestens noch eine Mitschülerin namens Benisha, vom Erzähler ein bisschen angehimmelt. Deutschmann wird aber auch der Ober-Mobber Marko. Den verkörpert aber meisten Michael Scherff, der wiederum auch noch den Koch, den einzigen, der den Hauptdarsteller zu verstehen scheint, ebenso spielt wie den Klettertrainer den Betreuer Piet und noch Zora. Vierter im Bunde auf der Bühne ist Tobias Artner als in anderen Szenen ebenfalls Betruer Piet, Klettertrainer, vor allem aber Jörg, das Mobbingopfer.

Der Wolf taucht in Projektionen (!) – auf einer ebenfalls sechseckigen Fläche im Hintergrund – auf, oft nur als überdimensionales Angst einflößendes aufgerissenes Auge, gegen Ende als animierte Zeichnung und da fast als sanftes fast Haustier, dazwischen mit Karton-Maske – wie andere Tiere – auf den Köpfen der Schauspieler:innen. Die so ernste Story wird schon im Buch, auf der Bühne vielleicht sogar noch mehr, neben dem Spielwitz von Humor durchzogen. Für Lacher sorgen auch am stilisierten Lagerfeuer uralt-Songs wie „Marmor, Stein und Eisen bricht…“

Wolf – in praktisch allen Märchen ein ur-Böser. Und seine Schon- und Schutzzeit in den Wäldern, wo er erst wieder angesiedelt wurde, ist auch schon wieder in Gefahr. „Problem-Wölfe“, die Schafe fressen, sind der Vorwand für Jagdwütige, zumindest das eine oder andere Exemplare wieder auf die Abschussliste zu setzen. „Entnahme“ wird die nicht selten beschönigend, verharmlosend genannt. …

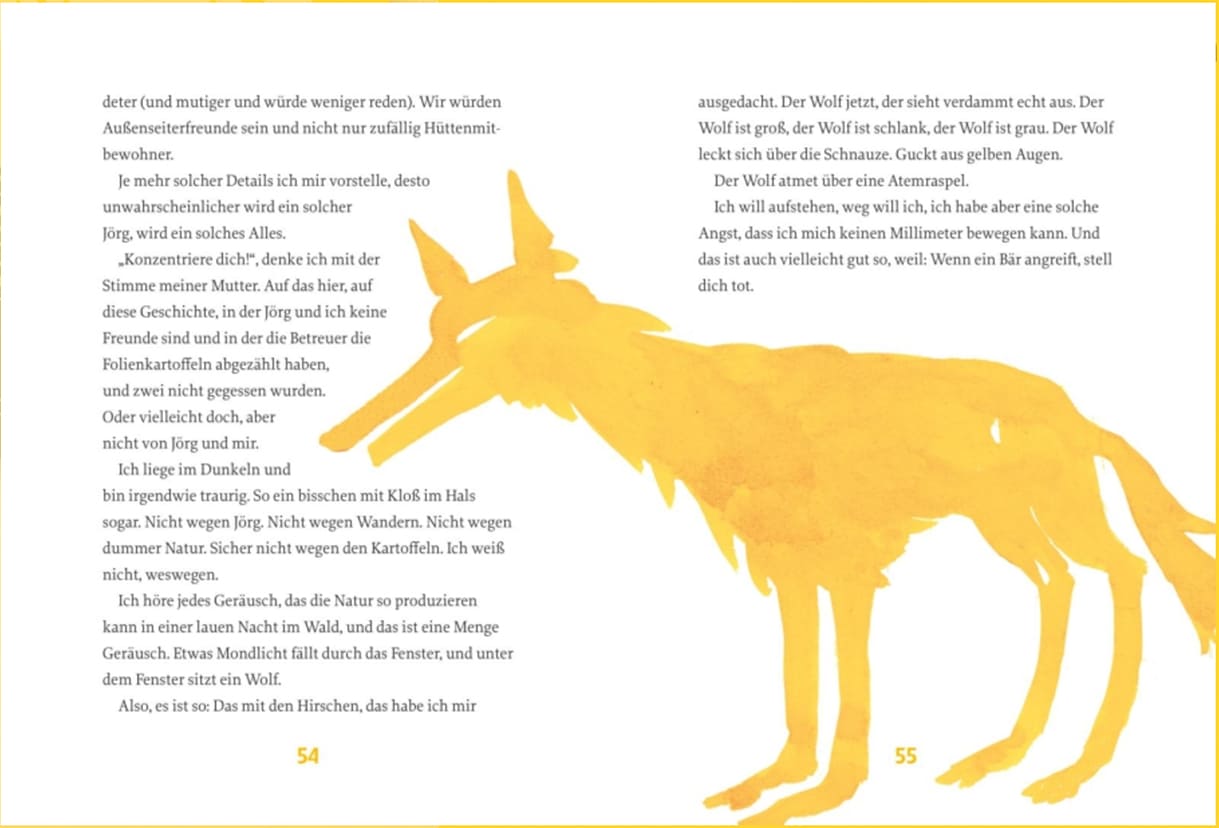

Ob das Gründe für Saša Stanišić waren, seinen Roman für junge Jugendliche (ab 11 Jahren) so zu nennen und einen solchen geheimnisvollen im Ferienlager – in den Träumen von Jörg und dem Erzähler auftauchen zu lassen? Und er taucht immer wieder in den entweder schwarz-weiß oder gelb gehaltenen Comic-artigen Zeichnungen von Regine Kehn auf.

Übrigens, der Name des erzählenden Jungen wird hier nicht gespoilert, nennt ihn der Autor doch erst im allerletzten Satz der rund 180 Seiten.

Der Wolf könnte hier für Ängste stehen. Ängste hat jeder, erklärt der Protagonist den Betreuer:innen im Ferienlager im Wald. Auf das er so überhaupt nicht wollte. Aber die alleinerziehende Mutter hatte für diese Sommerwoche keinen anderen Plan, niemanden, der sich um die Hauptfigur kümmern könnte. Den Ferienhort fand er noch abstoßender.

Natur im Allgemeinen und Wald im Besonderen lehnte er ab. Schlau und eloquent versucht er sich allen Zwangs-Gemeinschafts-Aktivitäten zu entziehen. Dabei würde er – so liest es sich zwischen den Zeilen und gar nicht so selten auch aus seinen Gedanken, die ihn der Autor äußern lässt – doch nicht gern immer der Außenseiter und allein sein. Sein „Glück“ ist, dass ein anderer Junge im Ferienlager, zu dem fast alle aus seiner Klasse mitkommen, der schon zuvor immer markierte Außenseiter ist. Dieser Jörg wurde schon davor von Mitschülern gemobbt, drangsaliert…

„Jörg ist wie alle eigen, er wird aber von den anderen nochmal andersiger gemacht, verstehst du? Man kann jemanden nämlich absichtlich verandern. Sorry, mir fallen nur erfundene Wörter ein.“

Somit ist der „Wolf“-Erzähler die meiste Zeit aus dem Schneider. Irgendwie entstehen in ihm Gefühle, diesen Jörg beschützen zu sollen/ wollen, mal da oder dort einzuschreiten. Aber meist bleibt‘s bei den Gedanken und Gefühlen: Sollte, wäre angebracht… Selten bis gar nie sagt oder tut er wirkliche etwas in dieser Richtung. Was auch zu seinem Unwohlsein mit beiträgt.

Saša Stanišić fühlt sich in diese seine erzählende Hauptfigur extrem gut ein, schildert das Ferienlager samt den jungen Jugendlichen, den Betreuer:innen und nicht zuletzt den Koch, den einzigen der den Erzähler zu verstehen scheint, so plastisch, dass sich das Geschehen vor dem eigenen geistigen Auge abzuspielen scheint. Und du dich als Leserin oder Leser vielleicht immer wieder selbst fragst, würd ich es schaffen, Zivilcourage zu zeigen? Und das alles kommt aber ganz ohne erhobenen Zeigfinger aus.

Übrigens: Eine dramatsierte Fassung von „Wolf“ kommt als Gastspiel des NÖ-Landestheaters im Jänner auf die „Bühne im Hof“ (St. Pölten) – siehe Link in der Info-Box am Ende.

Sergeant Toomey, gespielt von Mathias Kopetzki: Ich hab im Vorjahr bei „Moby Dick“ den Captain Ahab gespielt, vielleicht hatte das etwas damit zu tun, weil ich da ja auch schon der Böse war und eine Crew angeführt und ins Verderben gebracht habe.

KiJuKU: Ist das deine Spezialität, der Böse zu sein?

Mathias Kopetzki: Ich bin 26 Jahre im Beruf, hab in mehr als 80 Inszenierungen gespielt – da war alles darunter – Bösewichter genauso wie ganz Nette. Aber der Tomey ist ja nicht nur böse, er ist ja eigentlich eine ganz arme Sau.

KiJuKU: Das sind ja vielleiht viele Bösewichte – auch im echten Leben?

Mathias Kopetzki: Das mag sein, aber es wird halt hier sehr gezeigt. Einer, der eine sadistische Freude daran hat, die Leute zu quälen, zu erniedrigen, zu demütigen, zu brechen.

KiJuKU: Das kommt ja auch direkt im Stücktext vor, wo Epstein das anspricht: „Er versucht, meinen Willen zu brechen.“

Mathias Kopetzki: Ja, aber er will damit ja auch seinen Leuten das Leben retten. Am Ende wo es um die Wette geht sagt der Sergeant, wenn er noch eine Woche zu leben hätte, dann würde er den schlimmsten, schwächsten, rebellischsten, unfähigsten Soldaten zu einem disziplinierten, guten, gehorsamen Rekruten machen – nicht zu brechen.

KiJuKU: Was ja eigentlich ein Brechen ist, oder?

Mathias Kopetzki: Er sieht das nicht so. Er will keine Individuen, er will, dass die Leute gehorchen, weil er meint, das ist die einzige Möglichkeit, den Krieg einigermaßen heil zu überstehen. Seine wir doch einmal ganz ehrlich: Wenn da lauter so Zivildiener rumrennen und der Vorgesetzte sagt: Rückzug! Und keiner macht’s – dann hat keiner eine Chance da rauszukommen. Das ist sein Denken. Wenn einer renitent ist, dann gilt’s den zu disziplinieren.

KiJuKU: Hin und wieder schwenkt er ja auf Freundlichkeit um. Ist das dann nur ein Mittel zum Zweck – um die Leute dazu zu bringen, das zu tun, was er anordnet. Oder ist das ein Widerspruch in ihm selber?

Mathias Kopetzki: Er sagt’s ja, er hat ja diese Metallplatte im Gehirn, weil er den anderen Teil im Kampf eingebüßt hat. Dieser Verletzung ist es zuzuschreiben, dass er auch ein wohlmeinender, gutmütiger, verständnisvoller Lehrer sein kann, oder aber der sadistischste, brutalste und verrückteste Hund.

KiJuKU: Klar, die Aufgabe von Schauspieler:innen ist es, die jeweiligen Figuren glaubhaft zu verkörpern. Aber ist es innen drinnen unangenehm, so arsch zu den anderen zu sein?

Mathias Kopetzki: Also mir?

KiJuKU: Ja, dir als Mathias.

Mathias Kopetzki: Vielleicht auch. Aber er sieht es ja nicht so. Natürlich weiß er, dass er brutal ist, aber er sieht einen Sinn darin.

KiJuKU: Aber der Typ merkt, der Rekrut muss dringend aufs Klo und er schikaniert ihn.

Mathias Kopetzki: Das hat er sich zu verkneifen. Wenn er im Einsatz ist und er muss aufs Klo, kann es sein, dass ihm das Gehirn weggepustet bekommt. Das gehört dazu, sich selber zu disziplinieren. Das ist jetzt nicht die Freude daran, ein Arschloch zu sein, sondern ich hab einen Grund, warum ich zu dir fies bin. Du musst verdammt noch mal lernen, diese Dinge zu unterdrücken – Hunger, essen, Schlaf, pissen, kacken. Und solange du nicht die Terminologie der Armee kennst, hast du sowieso keine Chance. Das ist das System.

Als Schauspieler musst du Momente finden, wo du dir selber etwas verkneifst, weil es jetzt so sein muss.

Wenn ich seh, wie diese Gurkentruppe da ankommt, dann muss ich zu deren und unser aller Überleben, Disziplin reinbringen. Das angenehme an der Figur ist, dass sie nicht wie in vielen Army-Filmen nur herumbrüllt, sondern der Seargent auch hin und wieder ganz freundlich ist – Hauptsache, ihr macht die Sachen, die ich euch sage. Was eigentlich ja noch perfider ist.

Mathias Kopetzki schickte eine nachträgliche (7. März 2024) Klarstellung, weil seine Antworten möglicherweise missverstanden werden könnten: „Das ist selbstverständlich nicht meine private Ansicht. Ich verteidige hier lediglich die Figur, die ich spiele. Das ist ja die Aufgabe und der Reiz des Schauspielens, sich das „System“, die „Logik“ einer Rolle anzueignen, so „oarsch“ sie auch sein mag. Denn im echten Leben sagt ja kein „Arschloch“ von sich: „Ich bin ein Arschloch“. Das sagen immer nur die anderen..“

„In unseren kunst-, vor allem theaterpädagogischen Workshops dürfen, nein sollen die Kinder und Jugendlichen Fehler machen dürfen. Wir ermutigen sie dazu und feiern sie dafür. In einer späteren Phase nach der Reflexion der Fehler, des Scheiterns und was daraus entstanden ist oder entstehen kann, sollen sie dazu eigene Kunstwerke gestalten – ob Bilder malen oder Videos drehen…“ So schildert Fabienne Mühlbacher, Geschäfstführerin der BeyondBühne, die vor Jahren aus der schulischen Biondekbühne in Baden (Gymnasium Biondekgasse) hervorgegangen ist, das Projekt „Failstunde“. Es ist eines von zehn Projekten, das Ängste von Schüler:innen abbauen will und soll.

Die zehn Projekte werden über die „Wiener Mutmillion – Angstfreier Schule“ gefördert, starten ab sofort und laufen bis spätestens Ende kommenden Jahres. Die Projekte werden dem Gemeinderatsausschuss Bildung, Jugend, Integration und Transparenz am 1. Februar 2024 zum Beschluss vorgelegt. Insgesamt wird rund eine Million Euro zur Verfügung gestellt, um Schule zu einem angstfreien Raum zu machen, aus dem Kinder und Jugendliche gestärkt hervorgehen und sich entfalten können.

Die zehn Projekte werden über die „Wiener Mutmillion“ gefördert, starten ab sofort und laufen bis ins kommende Jahr. Mit Ende 2025 müssen die Projekte ihre Budgets abrechnen. Mental Health ist – vor allem durch die Folgen der Pandemie (Schulschließungen, nicht rausgehen dürfen…) verstärkt zum Thema geworden. Suizidversuchen Jugendlicher haben sich in den vergangenen Jahren verdreifacht und sind die zweithäufigste Todesursache von 15- bis 24-Jährigen. Diese erschreckenden Zahlen nannte der u.a. für Bildung, Jugend und Integration zuständige Stadtrat und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr am Donnerstagmittag in einem Mediengespräch – als Hintergrund für Gegenmaßnahmen. Die verstehen sich nicht als Krisenintervention, sondern als Vorbeugung gegen Mobbing, Ausgrenzung, Diskriminierung, Gewalt…

Im Vorjahr konnten Projekte eingereicht werden. Ein Beirat aus Vertreter:innen der Bildungsdirektion Wien, der Kinder- und Jugendhilfe, des Kuratoriums für Psychosoziale Dienste, der fördernden Abteilung Bildung und Jugend sowie der Geschäftsgruppe Bildung, Jugend, Integration und Transparenz wählte aus den 30 Einreichungen zehn Projekte aus, darunter die eingangs genannte

Da die Projekte erst noch im Wiener Gemeinderat beschlossen werden müssen – finden sich vor allem auf den Webistes der größeren Träger-organisationen noch kaum bis keine Informationen.

Die Projekte werden mehrere Monate durch ein förderndes Begleitprogramm von TGW Future Wings betreut, dem gemeinnützigen Bereich der TGW Future Privatstiftung, der seit 2007 über 32 Millionen Euro in Bildungsinitiativen investiert hat. Diese Begleitung besteht dabei aus einer Kombination von klassischen Workshops, Mentoring-Programme sowie Supervision. Damit soll, so Dominik Hejzak, Projektleiter bei TGW Future Wings, „auch ein besonderer Fokus auf die persönliche Stärkung der Teilnehmer:innen“ gelegt werden.

Der eine ist schüchtern und schlau (Tryggve), der andere stark, schnell aber auch recht zurückhaltend (Thomas). Ersterer kommt (fast) immer zu spät – sogar am ersten Schultag. Da kommt nur die von seinem Freund angekündigte spannende, fantasievolle Ausrede nicht. Oder viel mehr erst seeehr viel später. Als Tryggve verspätet antanzt, ist nur mehr der Platz neben Zweiterem frei. Was dieser erst so gar nicht mag, grad, dass er nicht eine Mauer zum Nebenplatz baut. Thomas weiß, wie er seine Hefte, Stifte- und Jausenbox richtig auf dem Tisch platziert. Was Tryggve Anhaltspunkte gibt, es ihm nachzumachen. Irgendwie freunden sich die beiden dann doch an.

Und natürlich braucht’s in so einer Geschichte – noch dazu, wenn sie eine ¾ Stunde auf einer Theaterbühne spielt – einen Spannungsbogen, also muss es einen Knick, einen Bruch in der Freundschaft geben. Auch wenn es ebenso klarerweise zu einem glücklichen Ende – mit noch tieferer Freundschaft – kommt.

„Thomas und Tryggve“ – das Stück spielt seit vier Jahren immer wieder einmal im Vestibül des Burgtheaters, ist aber auch mobil und kann in Schulen oder andernorts stattfinden – stammt von Tove Appelgren (einer Angehörigen der schwedischen Minderheit in Finnland). Es wurde unter anderem vom Residenztheater München inszeniert – und diese Version hat das Burgtheaterstudio (Leiterin Anja Sczilinski hat ihrerzeit in München Regie geführt) nach Wien mitgenommen. Mittlerweile spielt das dritte Schauspielduo die beiden Freunde – und alle anderen vorkommenden Personen.

Nun ist es Enrico Riethmüller, der nicht nur in die Rolle von Thomas spielt, sondern auch in die von Tryggves Mama, jene zweier verschiedener Lehrer und vor allem noch in die des fiesen Maki schlüpft, der alle, vor allem Tryggve mobbt. Mal reicht ein Kapperl, dann wieder ein anderes Kleidungsstück -und jeweils auch eine andere Sprach-Färbung.

Sein Bühnenpartner Anton Widauer ist nicht nur Tryggve, sondern auch Frieda, eine Mitschülerin zwischen der und Thomas es eine erste Verliebtheit gibt, Thomas‘ alkoholkranker Vater sowie der Opa, der seinem Kollegen Schlimmes aus seiner Schulzeit mit auf den Schulweg gibt. Obendrein schlüpfte dieser Schauspieler ein paar Stunden später am Tag vor Heilige Drei Könige noch in einem anderen Theater (Dschungel Wien) beim „Tapferen Schneiderlein“ in unterschiedlichste Rollen (Erzähler, Riese, Wildschwein, Einhorn).

Eine wichtige Rolle spielen Strumpfhosen – die Wäscheleinen über der Spielfläche sind einigermaßen voll davon. Und Tryggves überstülpende fürsorgliche Mutter schaut drauf, dass ihr Sohn immer welche anhat. Den nervt zwar Mamas Getue, aber die Strumpfhosen findet er praktisch und angenehm. Sie sind aber der Vorwand, dass Thomas nix mehr mit dem von Maki angezettelten Ausgrenzen von „Strumpfi“ zu tun haben will.

Bis es zu einer Situation kommt, in der Handeln gefragt ist. Maki hat Frieda in ein enges, finsteres Kammerl gesperrt. „Da sollte doch geholfen werden!“ Ist jedoch gefährlich. Und dennoch. Aber nicht allein – und schon schließt sich der Bogen zum happy End.

Das Duo wechselt nicht nur gekonnt und meist blitzschnell von einer in die anderen genannten Rollen. Das Stück ist neben den Kernaussagen zu Freundschaft und gegen Mobbing immer wieder mit Witz und Ironie gewürzt, sorgt für Lacher – und vor allem Mitgefühl. Wenn etwa Thomas‘ Vater völlig wurscht ist, dass sein Sohn gerade einen riesigen Pokal für seine sportlichen Leistungen mit nach Hause gebracht hat, Tryggves Mama ihren Sohn mit Spucke und Taschentuch im Gesicht säubern will, Maki wieder einmal Tryggve ärgert oder gar körperlich auf Frieda losgeht…

Das Ende feiern die beiden übrigens mit einem gemeinsamen Song, den sie aufgrund des kräftigen, langhanhaltendes Beifalls sozusagen als Zugabe wiederholen.

Kurt ist eine große, mächtige Tanne. Und stolz darauf. Aber auch mehr als überheblich. Grausam macht er sich lustig über seinen Artgenossen Felix, nur weil der viel kleiner ist und deshalb – nicht nur von Kurt Tännchen genannt wird. Was Felix verständlicherweise sehr kränkt.

Kurt hört rein gar nicht auf die Ermahnung der Lehrerin Immergrün, einer Bärin, in der Baumschule: „Nett sein ist was für alle“ – so die Aufforderung der Lehrerin. Aber schon auf der nächsten Doppelseite, in der es um die Vorbereitung der Tannen auf Weihnachten geht. Wobei all diese Nadelbäume des Waldes das Glück haben, nicht abgeholzt und nur für wenige Tage oder zwei, Wochen in einem Wohnzimmer stehen zu müssen. Sie dürfen im Wald bleiben, werden dennoch geschmückt – damit Tiere hier dieses Fest feiern können.

Weshalb die Lehrerin dann allerdings den Bäumen die Aufgaben gibt: „gerade stehen“, „möglichst wenig Nadeln verlieren“ entzieht sich doch der Logik. Dass sie nicht mitsingen sollen – gut, das passt dazu, dass die Tannen auch für die Tiere hier geschmückt werden wie in Wohnungen.

Und es kommt wie fast vorauszusehen – zur Freude Kurts – Ob Familie Fuchs, Dachs, Maulwurf, Reh, Specht und so weiter – alle „übersehen“ Felix.

Natürlich nur fast alle, Happy End muss her und – nein, welches Tier sich gerade darüber freut, dass Felix nicht größer ist, das wird nicht gespoilert. Nur so viel: Dieses Tier kann auch die eigene Familie davon überzeugen, rund um diese kleine Tanne zu feiern.

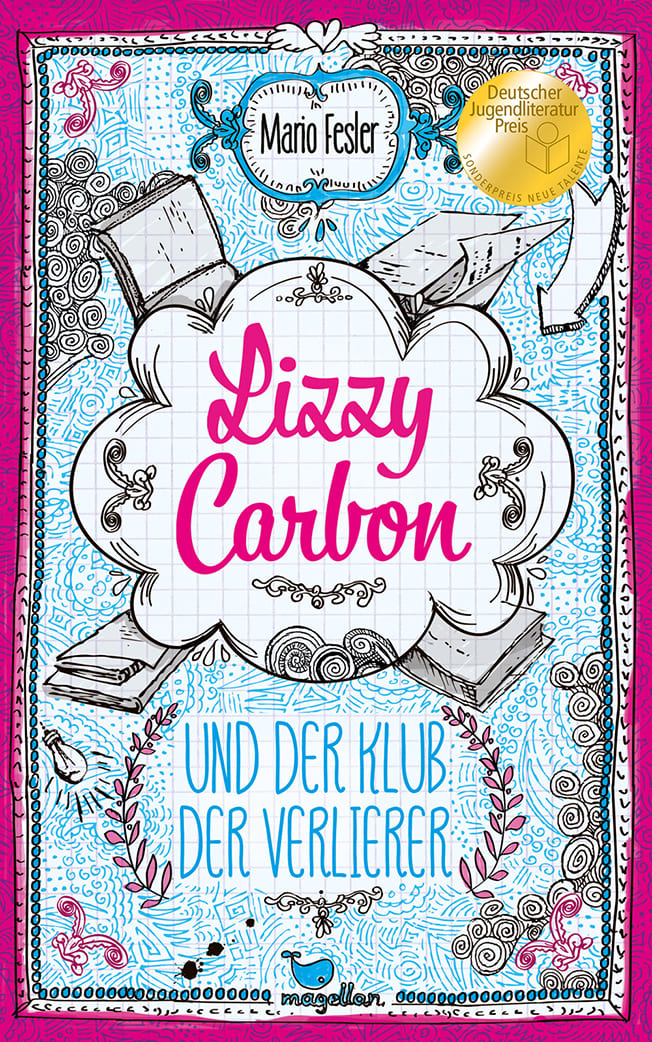

„Hallo. Mein Name ist Lizzy Carbon, ich bin dreizehneinhalb Jahre alt und Gott möchte mein Leben zerstören. Das versucht er schon seit meiner Geburt. Er hat mich geschlagen mit zwei Eltern, die nie nichts und davon auch nicht das Geringste kapieren. Dazu einem Bruder, der vier Jahre älter ist, in Sachen Verständnis keineswegs mehr draufhat als meine Eltern, aber trotzdem glaubt, die Welt in ihren tiefsten Gründen bereits durchleuchtet zu haben. Weil Gott gesehen hat, dass ich damit zurechtkomme, hat er nun meinen Körper zum Feind gemacht.“

So beginnen die ersten Sätze – der Tagbucheintragung der Genannten. Sie ist die Hauptperson im ersten von – bisher – drei Bänden über eben die die 13 ½-Jährige. Der Titel von Band 1, geschrieben von Mario Fesler, gibt schon viel vor: „Lizzy Carbon und der Klub der Verlierer“. In einer Muscial-Version spielt sich diese Geschichte derzeit auf der Bühne des kleineren Hauses des Theaters der Jugend in Wien ab – dazu folgt eine eigene Stückrezension in den nächsten Tagen, die dann selbstverständlich verlinkt wird. Das Schulfest steht (fast) am Ende. Alle Schüler:innen müssen in Gruppen Projekte vorbereiten und präsentieren. Lizzy will nicht der letzte A. in einer Gruppe sein, muckt auf und will ein eigenes Projekt starten – dem sich zunächst rund ein halbes Dutzend Mitschüler:innen anschließt, denen es recht ähnlich geht wie Lizzy, sozusagen die Loser des Stifter-Gymnasiums. Und selbst da reiht sich eine Niederlage an die andere…

Das Buch umfasst in fast jedem der Kapitel, die – nach dem ersten Tagebucheintrag, aus dem der Anfang oben zitiert ist – stets mit Datumsangabe und einem Countdown bis zum Schulfest als Überschrift versehen sind.

Und es besteht nur zum Teil aus diesen – durch kursive (schräggestellte) Schrift gekennzeichneten persönlichen Notizen Lizzys. Zu einem größeren Teil schildert der Autor das Geschehen rund um die Jugendliche – vieles davon in der Schule. Stets leidest du mit der gemobbten Außenseiterin mit – und so viele verbalen und Ausgrenzungs-schläge auch auf sie einprasseln, du hast von Anfang an das Gefühl: Das ist eine starke Person. Die lässt sich wenig bis nichts gefallen. Sie ist eine Kämpferin. Und sie wird es am Ende allen zeigen.

Was dem Autor ebenso gelingt wie diese Mut machende Botschaft zwischen den Zeilen ist viel Lesevergnügen in den Zeilen mit nicht selten bitterbösem Humor und einem kräftigen Schuss (Selbst-)Ironie, wie er schon in dem Eingangs-Zitat spürbar ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen