Abklärung als Titel, da drängt sich Aufklärung fast zwangsläufig auf. Und da wiederum – gerade wenn sich’s um ein Jugendtheater handelt – jene in Sachen Sexualität. Trotz sexueller Revolution vor mehr als einem halben Jahrhundert nicht selten noch immer mit mehr als einem Hauch Scham, kichern…

Diese spielt durchaus eine atmosphärische (Hintergrund-)Rolle in diesem gemeinsam von Jugendlichen gemeinsam mit dem Regisseur (Simon Windisch) entwickelten und von diesen gespielten Stück im Grazer TaO! (Theater am Ortweinplatz). Zentraler allerdings ist die so benannte Epoche der geistigen, kulturellen, gesellschaftlichen Erleuchtung in Europa ab dem 18. Jahrhundert, die oft mit Immanuel Kants „Kritik der reinen Vernunft“ verknüpft wird.

Valentina Erler, Emma Moser, Adriel Ondas, Mo Roth, Elena Trantow und Greta Zaar treten abwechselnd – manchmal einzeln, oft gemeinsam – aus dem Schatten ins Licht: Vor projizierte Theatervorhänge, um dann hinter mit schwarzen Vorhängen drapierte Boxen zwischen den sechs erleuchteten Stellen der halbrund angeordneten Bühne zu verschwinden und dann wieder, mitunter überraschend, aufzutauchen.

Anfangs ein wenig verschüchtert, sprechen sie – mehr oder minder als eine Person – die Zuschauer:innen direkt an – aber auch diese als eine Person und in Du-Form. Irgendwann ein überfallsartiges Vorspringen, recht nahe ans Publikum herankommen. Als würden die Spieler:innen darüber selber erschrecken, vollführen sie postwendend einen kräftigen Schritt zurück.

„Dich würde ich gern kennenlernen, mit dir in Kontakt kommen.“ – „Ich finde dich interessant.“ Recht häufig schwingt eine erotische Komponente mit, die hin und wieder direkt geäußert wird. „Mit dir spazieren gehen und noch viel mehr…“ bis hin zu Plänen für die Zukunft schmieden. Oder würde das eher – so früh in einer möglichen Beziehung sogar eher ab-turnen. Wald, Strand, Straßencafé, Museum, Disco, Büro, Bibliothek… – verschiedene Settings für gemeinsame Orte erscheinen als Projektionen statt der roten Vorhänge.

Je länger die insgesamt rund 1-¼-stündige intensive, dichte Performance dauert, desto mehr werden Themen angesprochen wie Werte und Grundhaltungen. Wäre Übereinstimmung in zentralen Grundfragen Voraussetzung für eine mögliche Beziehung? Aber auch persönliche Verhaltensweisen werden thematisiert und actionreich in einer Szene angespielt: Tischmanieren – von äußerst feiner Nahrungsaufnahme einzelner Weintrauben mit Besteck bis zum wilden Reinbeißen in einen Kopfsalat.

Eine große Rolle spielen Bücher in unterschiedlicher Form – samt fake-mäßiger Interaktion und – ohne es zu spoilern – heftiger Aktion, die das Gegenteil von geistiger Aufklärung mit finsterem historischem Bezug symbolisiert. Immer wieder stellen Menschen Errungenschaften der Aufklärung – wissenschaftliche Erkenntnisse, Überwindung von Aberglauben, Trennung von Kirche und Staat, Schicksale nicht als gott-gegeben hinnehmen, sondern Kampf für Gerechtigkeit und Solidarität wie sie in der französischen Revolution (1789) in der Losung „Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit“ gipfelten -, in Frage. Erleben wir nicht aktuell in verschiedensten Ländern, wie hart erkämpfte Fortschritte in Gesellschaft und im menschlichen Umgang miteinander gekübelt und über Bord geworfen werden?

In einem Gespräch mit jungen Zuschauer:innen, dem Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… beiwohnen durfte, erzählen die jugendlichen Schauspieler:innen, dass und wie sie intensiv und ausführlich erst viel diskutierten, recherchierten und improvisierten, bevor es an die eigentliche Entwicklung dieses spürbar aufklärerischen Stücks gegangen ist. Unter anderem beobachteten sie in der Vor-Phase in verschiedensten Settings, wie Menschen miteinander umgehen, diskutierten tiefgründig über wichtige Themen und wollten „nebenbei“ auch das Miteinander reden trotz gegenteiliger Meinungen anspielen, um Positionen abzuklären. Obwohl der Titel „Die Abklärung“ angesichts aktueller Entwicklungen (fast) weltweit eher wie eine Art Gegenteil von „Aufklärung“ wirkt.

Der große Saal im Pförtnerhaus am Ill-Ufer, in dem bei den vorangegangenen Vorstellungen eine große Tribüne stand, ist es an diesem letzten Nachmittag ziemlich dunkel, wenn die Zuschauer:innen hereinkommen. Höchstens mit ein bisschen Licht von dezenten Taschenlampen führen zwei Puppenspieler in schwarzen Overalls die Gäste in ein aus schwarzem Stoff abgehängtes Theaterzelt – nur knapp mehr als 70m² klein – und doch werden sich hier große Welten öffnen. Der Stücktitel „Komm her!“ (im Original Kom hier) wird sozusagen schon live vorweggenommen – oder sinnlich erfahrbar eingeleitet.

Dieses „Zelt“ beherbergt eine nicht ganz halbrunde Publikumstribüne und gegenüber stehen ein paar, teils filigran wirkende, Objekte, aber auch ein paar recht massive. Hier versetzten Sven Ronsijn und Rupert Defossez vom Ultima Thule aus Gent (Belgien) ihr Publikum immer wieder mit ihrem Puppen- und vor allem Objektspiel immer wieder in fast ungläubiges Staunen mit so manchen „Aaahs“, „Ooohs“ und manchmal auch so etwas wie „Huchs“. Die Grundstory, die sie in der nicht ganz einen Stunde spielen: Zwei Kinder-Figuren – dem Programmheft zufolge Marco und Kubo (im Stück fällt kein Wort und damit auch kein Name) spielen mit einem rot-weiß-gestreiften Ball, irgendwann landet dieser unerreichbar in den Ästen eines winterlichen Baumes ohne Blätter. Nicht nur der Ball – auch die beiden Freunde verlieren sich – aber nur räumlich. In Gedanken und Herzen bleiben sie verbunden.

Zwischen ihnen liegen aber Welten – ober und unter der Erde, von dort raucht es etwa auch durch die Häuser und ihre Rauchfänge raus – mit Hilfe einer kleinen Theater-Nebelmaschine. Letztere ist übrigens das einzige, das die Theaterleute gekauft haben. Alles andere haben sie selber nicht nur ausgedacht, sondern auch entworfen und hergestellt – vor allem tat dies Gestalterin Griet Herssens, die die meisten der bisherigen 200 Vorstellungen von „Komm her!“ auch gespielt hat – gemeinsam mit Rupert Defos. Sven Ronsijn spielte – nach kaum mehr als zwei Tagen Probenzeit – in Feldkirch das erste Mal. Allerdings hat er diese Produktion schon zuvor gecoacht und dramaturgisch begleitet – gemeinsam mit Kobe Chielens.

Zu diesen Welten – Häuser und Objekte wie Strommasten, Schiffe, Vögel und vieles mehr aus Karton bzw. Holz per digital gesteuertem Leser ge-cuttet (ausgeschnitten), Skelette und Köpfe der Puppen 3D-gedruckt – ließ sich die Gruppe durch Italo Calvins Kurzgeschichtensammlung „Unsichtbare Städte“ anregen. Ein Abschnitt daraus findet sich auch im pädagogischen Begleitmaterial für Schulen und so manche Bilder entsprechen den Schilderungen Marco Polos über Städte und Gegenden in Kublai Khans Reich, das der Herrscher offenbar nicht selber erkunden konnte oder wollte. Weil der all das, das er in für ihn unverständlichen Sprachen gehörte hatte, nicht in einer für den Kahn wiederum unverständlichen Sprache erzählte, sondern „nicht anders als durch Gesten, Sprünge, Ausrufe der Bewunderung und des Entsetzens, Bellen und andere Tierlaute ausdrückte, oder durch Gegenstände, die er aus seinen Doppelsäcken hervorholte – Straußenfedern, Blasrohre, Quarze –, um sie dann wie Schachfiguren vor sich auszubreiten“, fand der eine Verständigungsebene mit dem Herrscher des Reiches im Osten. „Der Großkhan entzifferte diese Zeichen, doch die Verbindung zwischen ihnen und den besuchten Orten blieb ungewiss: Er wusste nie, ob Marco ein Abenteuer darstellen wollte, das ihm unterwegs widerfahren war, eine Tat des Gründers der betreffenden Stadt, die Weissagung eines Astrologen, ein Bilderrätsel oder eine Charade, um einen Namen zu nennen.“ (Italo Calvino, „Die unsichtbaren Städte“, übersetzt aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber, Hanser Verlag).

Das Duo, das fallweise trotz der Dunkelheit auch selber zu sehen ist, aber sich stets im Hintergrund hält – „es geht um die Figuren und Objekte, sie sind im Zentrum, auch wenn sie ohne uns nichts können“ – spielt mit klitzekleinen Objekten, von denen es so manches deutlich größere Ebenbild gibt, ebenso wie mit echt massiven. Beispielsweis betätigt Rupert Defossez mehrmals einen metallenen Kran- samt dreizackigem Greifarm – auch knapp über den Köpfen von Zuschauer:innen.

Natürlich kommen die beiden Freunde am Ende auch wieder physisch zusammen – das darf durchaus verraten werden, wenngleich dazwischen so manch durchaus gruselig anmutendes Abenteuer gespielt wird. Zum Spiel gehört noch Musik (Griet Pauwe) und nicht zuletzt dasjenige mit Licht und Schatten. So kommst du erst nach der Vorstellung, als die Puppenspieler dies erwähnen, drauf, dass die beiden Figuren keine Augen haben – sondern lediglich der Schatten den der obere Teil der beiden Löcher im Gesicht wirft, die Zuschauer:innen (!) Augen sehen lassen, weil sie dies in ihren eigenen Köpfen zusammen-Puzzlen.

Rund ein Jahr lang hat die Gruppe an der Entwicklung dieses Stücks gearbeitet, erzählt das Spieler-Duo im anschließenden Gespräch mit dem Publikum. „Was ihr hier auf der Bühne sehen konntet, ist ein Viertel, höchstens ein Drittel von dem was wir gebaut haben. Aber vielleicht können wir das eine oder andere ja einmal bei einem späteren Stück verwenden.“ Auch viele dramaturgischen Ideen wurden verworfen, weil die ausgedachte Szene im weiteren Verlauf nicht schlüssig gewesen wäre. Und so fantasievoll wie sie selber „Komm her!“ erarbeitet haben, so wollen sie im Idealfall, dass auch ihr Publikum nach Hause oder in die Schule geht. Sie verstehen – dem schon erwähnten Begleitmaterial zufolge – ihre Arbeit nicht nur, aber ganz besonders dieses Stückes, als Impuls fürs fantasievolle Weiterspinnen vor allem ihres jungen Publikums.

Nicht von ungefähr nannte sich die Gruppe bei der Gründung (1993 aus einer Fusion des Puppentheaters Joris Jozef und Wannepoe) „Ultima Thule“ (ab 2008 in Gent, davor in Antwerpen), weil dies schon in der Antike der Name eines Ortes war, der die Fantasie anregte. „Dichter, Philosophen und Weltreisende gaben mit Ultima Thule dem nördlichsten Land einen Namen. Die am weitesten entfernte Insel.“ (zitiert aus der Homepage der Gruppe).

Auf Wikipedia ist unter dem Begriff auch zu finden: „Am 26. Juli 2008 entdeckte ein Team, bestehend aus Brian Beatty, Friederike Castenow, Heinz und Lindy Fischer, Jörg Teiwes, Ken Zerbst und Peter von Sassen, eine Insel an der Position 83° 41’ 20.7” N, 31° 5’ 28” W. Sie war etwa 100 m lang, äußerst schmal und etwa 5 m hoch. Das Team errichtete einen Steinhaufen… Aus einem 2019 veröffentlichten Artikel von Ole Bennike und Jeff Shea geht hervor, dass seit 2008 offenbar keine Untersuchung der Geisterinseln vor der Küste mehr stattgefunden habe. Sie bewerten die Forschungssituation als mangelhaft, um feste Aussagen zur Beständigkeit der Inseln machen zu können, wofür vor allem genauere Beschreibungen und Untersuchungen von Gestein und Vegetation auf den Inseln nötig wären. Sie halten fest, dass die Inseln nicht dauerhaft an derselben Position liegen können, und vermuten anhand der Beobachtungen aus den letzten Jahrzehnten, dass vermutlich keine der bis 2008 beobachteten Inseln noch existiert.“ Womit der Begriff wieder der Fantasie gehört 😉

Compliance-Hinweis: KiJuKU wurde von Luaga & Losna zur Berichterstattung nach Feldkirch (Vorarlberg) eingeladen.

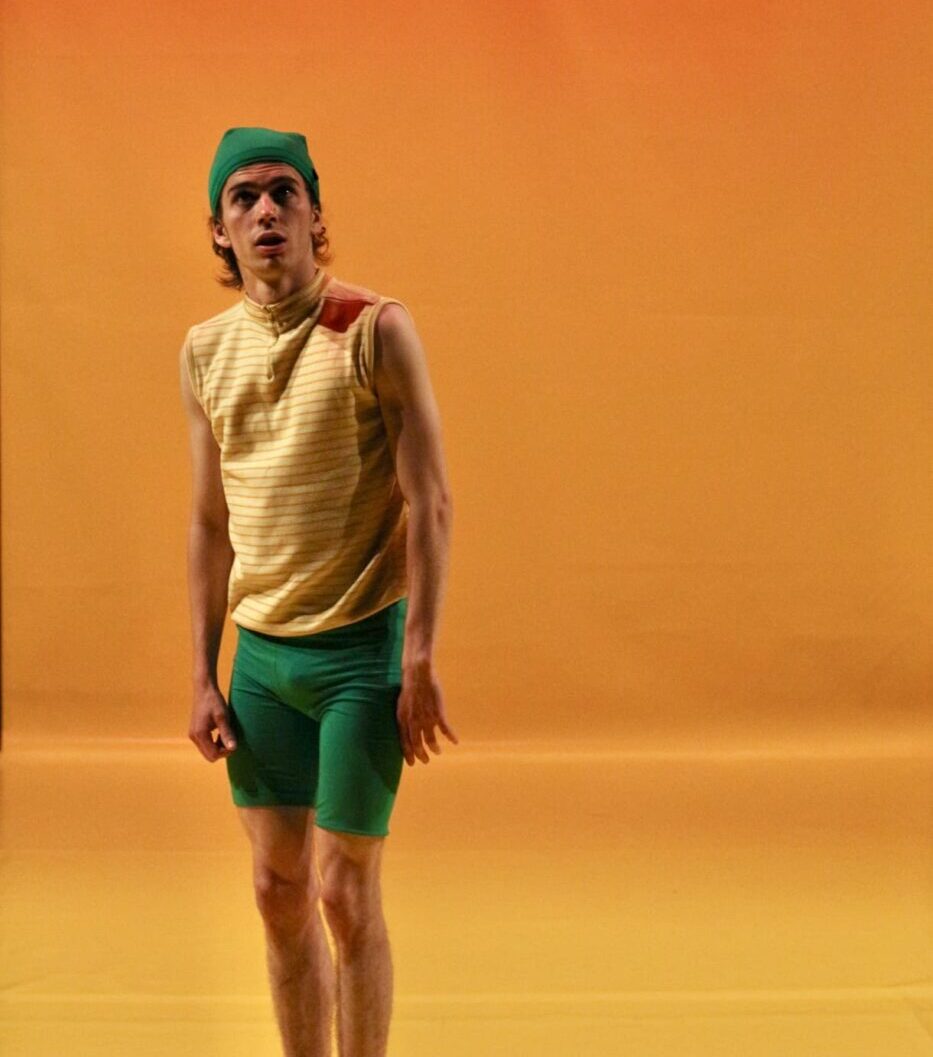

Noch ist es finster im Saal des TaO! (Theater am Ortweinplatz) in der steirischen Landeshauptstadt. Heftige, schneidende Geräusche von Schleifen einer Klinge erfüllen den Raum. Uuuuh. Gleich geht’s einem Baum sozusagen an den Kragen. Steht doch „Pinokkio“ auf dem Programm. Eine Produktion aus Belgien gastiert damit beim aktuell laufenden, dem zehnten, Theaterfestival für junges Publikum, spleen*graz. Und die Hauptfigur ist schließlich aus Holz geschnitzt.

Drehen sich Pinocchio-Erzählungen oder Stücke oft um dessen Nasen-Wachstum mit jeder Lüge, so stellen Jonas Baeke und Jef Hellemans anderes ins Zentrum. Wie ist es von einem leblosen Gegenstand zu einer lebendigen Figur zu werden. Gut, sein Holz als Teil des Baumes hat schon einmal gelebt, aber gefällt und zurechtgeschnitzt ist er nur mehr ein Ding gewesen. Und nun beginnt er zu leben, wird vom Tischlermeister fremdbestimmt, versucht seiner eigenen Wege zu gehen, fällt immer wieder auf falsche Freunde rein…

Doch diese Erzählung bildet nur den Hintergrund für die Regie-Arbeit der beiden, die damit vor zwei Jahren ihr Schauspiel-Studium abgeschlossen haben. Jonas Baeke hatte sich ins Original von Carlo Collodi vertieft, war von der größeren Heftigkeit als in nachfolgenden Interpretationen geflasht und machte sich mit seinem Kollegen an das Konzept einer neuerlichen Interpretation.

Sein Co-Master-Arbeiter, Jef Hellemans, verkörpert selbst diese Hauptfigur. Nachdem er als Baum gefällt und umgearbeitet wurde, liegt er als Figur auf dem Boden, beginnt sich, das heißt zunächst nur einzelne Körperteile zu bewegen, kann sich endlich erheben, gehen, laufen, immer und immer wieder im Kreis – wie aufgezogen.

Figuren wie sein „Meister“, der Tischler Gepetto – ziemlich schräg dargestellt von Lieselot Siddiki, die Fee (Colette Goossens) und Freund „Kerzendocht“ – Elias Degruyter, der aufgrund einer Fuß-Operation mit Krücken auftritt und später als Fuchs lässig-überheblich als Fuchs im Rollstuhl anrollt -, tauchen auf. Sind sie echt oder nur vorgestellt, im Kopf ausgemalt oder gar geträumt? Oder pendelt Pinokkio zwischen lebendig gewordenem Dasein und wieder nur Holzfigur auf dem Tanzboden liegend?

Jedenfalls klagt die Figur immer wieder über Hunger. Körperlichen oder seelischen? Fühlt er sich leer angesichts der neuen Möglickeiten als Lebewesen statt eines hölzernen Daseins?

Die Inszenierung (Regie und Text: Jonas Baeke, einfache einerseits und fantasievolle Kostüme andererseits: Lucie Plasschaert, Louis Verlinde) fasziniert nicht zuletzt dank der vielen (Gedanken-)Freiräume, die sie eröffnet. Aber auch wegen des genialen körperbetonten Spiels des Hauptdarstellers – die zwischen kontrolliert hölzern und unkontrolliertem teils fast scheinbaren Eigenlebens einiger Körperteile mitunter Staunen erzeugt. Die Leistung seiner Kolleg:innen sind nicht weniger überzeugend, doch hier sind sie nur auf kurze Auftritte als Nebenfiguren auf dem (Lebens-)Weg des P. beschränkt. Was allerdings dafür umso mehr Punktgenauigkeit bedarf.

Übrigens sind die Texte auf Italienisch (mit deutschen Übersetzungen – auf eine Wand projiziert, die das Gelb des Tanzbodens ins Senkrechte fortsetzt). Einerseits wollte der Regisseur dem Original seine Ehrerbietung erweisen, andererseits „ist es damit auch für die Schauspieler:innen etwas Fremdes und verstärkt damit dieses Gefühl der Suche nach sich selbst“, so Baeke nach der Vorstellung zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… Und um die Verfremdung nochmals zu verfremden wird nicht der Originalname Pinocchio (für Pinie einer- sowie Dummköpfchen / pinco andererseits), sondern die Schreibweise in vielen anderen Sprachen mit dem Doppel-k verwendet 😉

Compliance-Hinweis: Das Festival spleen*graz hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr … für drei Tage zur Berichterstattung nach Graz eingeladen.

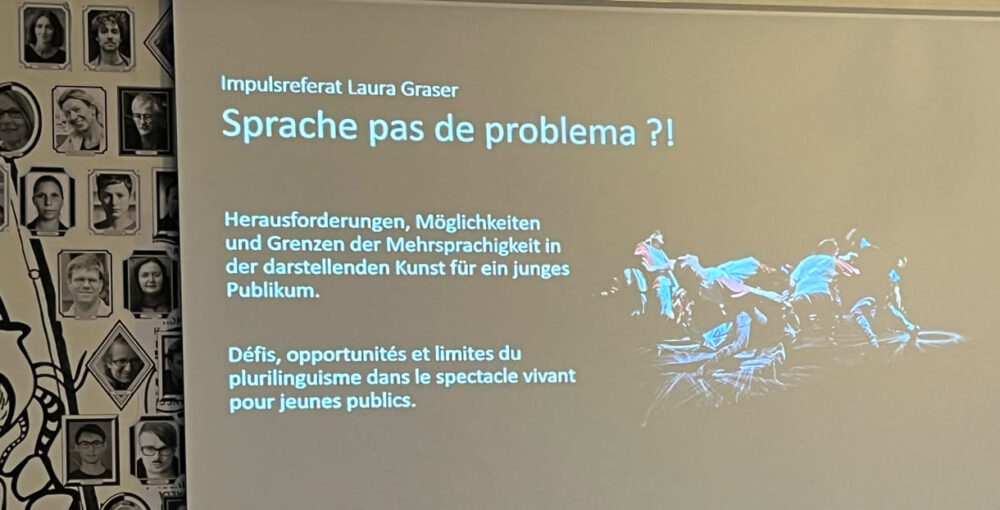

Die Schweiz – auf den ersten Blick und in vielen Köpfen wohl DAS Land der Vielsprachigkeit in Europa. Französisch, Italiens und Rätoromanisch (wobei es da mehrere Sprachen gibt) neben Deutsch – und letzteres vor allem in verschiedenen Dialektausprägungen. „Hochdeutsch ist für viele im deutschsprachigen Teil des Landes die erste Fremdsprache“, sagte ein Teilnehmer des Symposiums „Theater für junges Publikum in einem vielsprachigen Land“. Dies fand am vorletzten Tag des Festivals „jungspund“ (nicht nur) für junges Publikum statt.

Aber ist es wirklich so? Die verschiedenen Sprachen in der Schweiz seien eher strikt getrennt, voneinander abgegrenzt. Zweisprachige (Deutsch und Französisch) Städte und Orte wie Biel würden beispielsweise von St. Gallen aus „exotisch“ betrachtet und „Röschti-Graben“ wäre tatsächlich eine Art Graben zwischen Landesteilen unterschiedlicher Sprachen (die selben zwei) tönte es mehrfach.

Und so holten sich die Organisationen – neben dem Festival noch die Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur in Kooperation mit dem Institut für Theaterwissenschaft der Uni Bern und die Pädagogische Hochschule St. Gallen – zum interessanten Eröffnungsvortrag eine führende Mitarbeiterin von Rotondes: aus Luxemburg. Sie ist in dieser ehemaligen Lok-Remise – eine solche ist auch in St. Gallen Hauptspielort des genannten Festivals – für die Sparten Bühnenkunst und partizipative Projekte zuständig.

Luxemburgisch, Deutsch und Französisch seien überall im Land allgegenwärtig, auch in der Schule präsent, wenngleich da und dort die eine oder die andere Sprache dominiere. Mit Englisch sei eine vierte Sprache weit verbreitet, außerdem würden Erst- oder Muttersprachen mittlerweile auch gefördert. Die Hälfte er Bevölkerung komme aus anderen Ländern, in der Stadt Luxemburg sogar mehr als zwei Drittel (70%). Diese Vielsprachigkeit und Multikulturalität werde gelebt und gefördert, dennoch achte sie bei der Progammierung darauf, immer wieder auch Produktionen ohne Worte einzuladen, um gar keine sprachlichen Barrieren aufkommen zu lassen. Inklusion und sprachliche Brücken seien sozusagen die Zauberwörter, weshalb sie auch „Sprache pas de Problema?!“ zum Titel ihres Referats wählte – das sich Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… auch für diesen Beitrag ausgeborgt hat. Sie selbst habe sich dazu vom Slogan des Export/Import-Kulturfestivals im belgischen Brüssel (von La Montagen Magique und Bronks) inspirieren lassen „Language – no problem!“

Zurück zur Schweiz: Dabei hat diese nicht nur vier verschiedene Landessprachen, sondern eine Pionierin der Förderung von Mehr- und Vielsprachigkeit im elementarpädagogischen Bereich. Silvia Hüsler begann selber als Kindergärtnerin vor Jahrzehnten Kinder zu bitten, Gedichte, Lieder und Geschichten aus ihren Herkunftssprachen mitzubringen. Vor allem Reime sind immer für praktisch alle Kinder spannend – oft egal in welcher Sprache. Seit „ewig“ veröffentlicht sie mehrsprachige Bilderbücher – zuletzt hat KiJuKU „Besuch vom kleinen Wolf“ besprochen – im Buch sind acht Sprachen versammelt – über die Website kann der Text in weiteren fast zwei Dutzend Sprachen downgeloadet werden.

Compliance-Hinweis: Die Berichterstattung kann nur erfolgen, weil das Festival „Jungspund“ Kinder I Jugend I Kultur I und mehr … für fünf Tage nach St. Gallen eingeladen hat.

Seit wenigen Wochen ist Louis Fegerl (10) der weltbeste Tischtennis-Spieler in der Altersgruppe U11. Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… durfte ihn am Rande eines Trainings in der Halle Wiener Neudorf interviewen.

KiJuKU: erst einmal: Graaatulaaation zur Nummer 1 der Welt.

Louis Fegerl: Vielen Dank.

KiJuKU: Wann hast du mit Tischtennis-Spielen angefangen?

Louis Fegerl: Da war ich fünf Jahre.

KiJuKU: Und wie alt warst du, als du erste Bewerbs-Matches gespielt hast?

Louis Fegerl: Da war ich acht.

KiJuKU: Wie oft und wie viel trainierst du?

Louis Fegerl: Jeden Tag zwischen ein und drei Stunden, hier aber auch zu Hause.

KiJuKU: Tischtennis ist offenbar deine Leidenschaft, aber macht das viele Training immer Spaß?

Louis Fegerl: Meistens schon, natürlich, manchmal nervt’s ein bisschen.

KiJuKU: Kommst du neben Schule und Training noch zu etwas anderem und wenn ja, was machst du sonst gerne in der Freizeit?

Louis Fegerl: Ich spiele gern Fußball – mit meiner Familie oder mit Freunden, mag schwimmen und auch Computerspiele.

KiJuKU: Was magst du in der Schule am liebsten?

Louis Fegerl: Ich mag gern Deutsch, Englisch, Sport und Mathe.

KiJuKU: Zurück zum Tischtennis – zuerst zum Training. Du spielst sicher nicht nur, sondern musst ja wahrscheinlich auch laufen, Ausdauer, Muskel und so weiter trainieren. Arbeitest du nach einem genauen Trainingsplan?

Louis Fegerl: Ja, meine Eltern (die waren Weltspitzenspieler:innen – siehe dazu …. – Link am Ende des Interviews) machen mir Vorschläge, aber das ist nicht so streng wie ein Schul-Stundenplan.

KiJuKU: Was ist dein sportliches Ziel?

Louis Fegerl: Ich möchte jedenfalls bei Olympischen Spielen teilnehmen.

KiJuKU: Danke für das Interview, ich bin sicher, du wirst dieses Ziel erreichen!

Neben und hinter dem Marionetten Theater Schwandorf liegt ein großer Park mit unterschiedlichsten Skultpuren. Sie stammen von Künstler:innen, die als Artists in Residence in der neben dem Theater liegenden „Kebbel-Villa“, dem „Oberpfälzer Künstlerhaus“ für jeweils rund ein bis zwei Monat(e) zu Gast sind und in Ateliers in einem relativ neuen Nebengebäude arbeiten – derzeit gastieren die Bildenden Künstlerinnen Polina Shcherbyna aus dem ukrainischen Kyiw, Camille Tsvetoukhine aus Paris (Frankreich) sowie die Autorin Marie-Anne Legaut aus Abitibi (Quebec, Kanada), um hier zu leben und künstlerisch zu arbeiten. Im Gegenzug ermöglicht diese seit rund 40 Jahren bestehende Einrichtung regionalen Künstler:innen Auslandsaufenthalte bei/mit Partner-Institutionen.

Das Künstler:innen-Haus beherbergt laufend Ausstellungen – aktuell Michael Franz: New Sad und India Nielsen: I’m in the Dark Right Now (Feeling Lost, but I like it) sowie Jacky Conolly: Descent Into Hell. Außerdem bietet die Kebbel-Villa künstlerische Werkstätten für Kurse in verschiedensten Techniken wie Lithografie, Radierung, Siebdruck usw.

Die Villa war der einstige Sitz der Eigentümer:innen des Eisenwerks in der Nähe. Das existiert noch immer – einige Künstler:innen wie Leah Jacobson, Klaus Caspers und Hubert Baumann haben in Zusammenarbeit mit dem Werk Skulpturen geschaffen; Erstere baute eine bunte, metallene „Naturbrücke“, Zweiterer brachte schienenartige Metallteile zum „tanzen“ und der dritte genannte Künstler schuf „Himmelszeichen“ an langen Stangen.

Gleich hinter dem Theater zwitschert’s aus einem Baum – doch es handelt sich nicht um echte Vogelstimmen, sondern um eine Art Remix aus verschiedensten „Vogelliedern“, die Stephan Dillemuth selbst komponiert hat. In Titeln wie Erdmusik oder Flügelstaub im Glockengestühl stellt er Verbindung von Vogelgezwitscher und zeitgenössischer Kunstwelt her.

„Die Vogelstimmen“ hat er vor mehr als 20 Jahren aufgenommen und (als CD) veröffentlicht. Seine Inspiration dazu holte er sich von der Künstlerin Louise Lawler, die 1972 eine Schallplatte veröffentlicht hat, auf der sie die Namen männlicher Künstler in Form von Vogelstimmen wiedergibt. Bei Dillemuth lassen sich bei genauem Hinhören nicht nur die Namen von Künstlern, sondern auch von Künstlerinnen ausmachen: „Tracy Emin“ und „Sarah Lucas“ etwa tauchen zusammen mit „Jake & Dinos Chapman“, „Peter Doig“ und „Damien Hirst“ auf.

Im Dachgeschoß der Kebbel-Villa spielte Raimund Pöllmann, Vater des nunmehrigen Leiters des nebenan gelegenen Marionetten Theaters Schwandorf, mit Schüler:innen seit 1977 Figurentheaterstücke – rund um die Weihnachtszeit jeweils ein Stück für Kinder und eines für Erwachsene. „Vor fünf Jahren rund um den 80. Geburstag von Pöllmann senior ergaben sich dann erste Gespräche die Stadt könnte das freiwerdenden Nebengebäude der Sparkasse erwerben und daraus ein Marionetten Theater machen“, sagt Oberbürgermeister Andreas Feller in einem Telefonat mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…

„Ja, es stimmt“, so der OB auf die Journalistenfrage, ob es in der Stadt mit rund 30.000 Einwohner:innen bisher gar kein Theater gegeben habe, „aber nur, kein eigenständiges Haus, wir haben Vereine, die Theater spielen – teils im Innenhof des Schlosses, teils im Felsenkeller-Labyrinth und jahrzehntelang eben auch in der Kebbelvilla, die auch von der Stadtgemeinde stark unterstützt wird.“

Außerdem verweist der Oberbürgermeister (CSU) darauf, „dass wir das Theater mit einer sensationell günstigen Miete unterstützen mit dem Angebot, dass das Theater auch für Schulen und Kindergärten spielt. Außerdem erhoffen und erwarten wir uns als Stadt gegenseitige Befruchtung von Künstlerhaus und Theater, das auch andere Veranstaltungen wie Lesungen, Konzerte und Kleinkunst präsentieren wird.“

KiJuKU: Gibt es andere Initiativen für Kindern und/oder Jugendliche?

OB Andreas Feller: Wir haben mitten in der Stadt einen eigenständigen Jugendtreff K3, geben einen Kinderstadtplan heraus und haben einen Jugend-Beirat ins Leben gerufen.

KiJuKU: Der kann was und wird bestimmt oder gewählt?

OB Andreas Feller: Jugendliche zwischen 12 und 18 aus der Stadt können sich in diesem offenen Gremium engagieren. Der Beirat macht Vorschläge – für Konzerte, Bürger-Freiflächen. Offen ist noch eine neue Skater-Anlage, da ist noch nicht klar, ob das alles planungsrechtlich abgesichert werden kann. Ich weiß schon, für Jugendliche geht immer alles zu langsam. In Planung ist außerdem ein Dirt-Bike-Parcours.

Compliance-Hinweis: Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… wurde vom Marionetten Theater Schwandorf auf die Reise und den Aufenthalt in dieser Stadt eingeladen.

Zum 16. Mal werden die besten heimischen Kinder- und Jugendtheaterstücke sowie darstellerischen Leistungen, Musik bzw. Ausstattung ausgezeichnet. Stella heißen diese Awards der Österreich-Sektion der internationalen Kinder- und Jugendtheatervereinigung ASSITEJ. Im Frühjahr wurden die Nominierungen für Stella.Darstellender.Kunst.Preis bekanntgegeben. Die Verleihung steigt am 7. Oktober in der Burgtheater-Spielstätte Kasino am Schwarzenbergplatz.

Vom 1. Oktober an sind in einem Festival die nominierten Stücke in den Spielstätten Dschungel Wien, Burgtheater und WuK (Werkstätten- und Kulturhaus) zu sehen, eines in Linz und ein anderes mehrfach in Schulen – Link zum Festivalplan unten am Ende des Beitrages.

Nach – hoffentlich – einigermaßen überstandener Pandemie findet das Festival bei dem möglichst viele der acht nominierten Stücke auf verschiedenen Wiener Bühnen – Dschungel Wien, WuK sowie Burgtheater – gezeigt werden, ab 1. Oktober 2022 statt – samt Side-Events wie Diskussionen, Begegnungen mit den Juror:innen usw. Hier die Liste der Nominierten – bei den Stücken entweder mit Kürzest-Beschreibungen oder bei vielen, die Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr … schon gesehen hat, mit Links zu den Rezensionen

* „Schnaufen“ vom Mezzanin Theater in Koproduktion mit der TanzCompanyELLA; ab 4 Jahren; Steiermark; ein Tanztheater über das Alleinsein und die Wiederentdeckung der Leichtigkeit des Lebens miteinander

* „Hilfe! aber: … das Knistern, wenn man Wasser in einen Tontopf mit trockener Erde gießt“ von Material für die nächste Schicht; ab 6 Jahren; Kärnten; ein performatives Chaos, in dem das Scheitern an der Tagesordnung steht – oder eben nicht: es wird gelebt und versucht andere zu unterstützen und gemeinsam etwas zu schaffen. Immer wieder von neuem.

* „Ich, Ikarus“ vom Burgtheaterstudio; ab 9 Jahren; Wien

* „Zwei Tauben für Aschenputtel“ vom Jungen Landestheater Linz; ab 6 Jahren; Oberösterreich; in dieser Version des bekannten Märchens wird Aschenputtel frech, mutig und lässt sich nicht so von den Schwestern und der Stiefmutter unterdrücken.

* „Else (ohne Fräulein)“ vom Vorarlberger Landestheater; ab 13 Jahren; Arthur Schnitzler stürzte Fräulein Else vor beinahe 100 Jahren in Konflikte, die auch heute noch eine Menge unbequemer Fragen aufwerfen. In dieser Version ist Else eine in der Gegenwart lebende junge Frau zwischen medialem Körperkult und Selbstverwirklichung, zwischen dem Streben danach, im Leben wahr- und ernstgenommen zu werden, und dem jugendlichen Drang zur Rebellion.

* „Mädchen wie die“ vom Burgtheaterstudio; ab 13 Jahren; Wien

* „Kohlhaas – Moral High Ground“ von Follow the Rabbit; ab 13 Jahren; Steiermark

* „Lover`s Disco(urse)“ von VRUM Performing Arts Collective, Dschungel Wien & KLIKER Festival; ab 15 Jahren

Die Jury – Felicitas Biller, Christoph Daigl, Christian Ruck und Yvonne Zahn – hat sich für 23 Nominierungen in 5 Kategorien sowie einer Sonderkategorie entschieden – von 18 unterschiedlichen österreichischen Theatergruppen/-häusern/-festivals aus acht Bundesländern, die im Jahr 2021 zu sehen waren. Gesichtet wurden rund 120 Produktionen aus ganz Österreich – aufgrund von der Pandemie notgedrungen viele Stücke nur als Video-Aufzeichnungen.

Neben den acht Produktionen nominierte die Jury noch für

* Lisa Rothhard in „Iason“; Next Liberty; Steiermark

* Raphael Kübler in „Eine Weihnachtsgeschichte“; Tiroler Landestheater Innsbruck

* Sofia Falzberger, Alduin Gazquez, Kerstin Jost, Adrian Stowasser als Ensemble in „#schalldicht“; Theater Phönix; Oberösterreich

* Lena Hanetseder, Florentine Konrad, Antonia Orendi, Maria Prettenhofer als Ensemble in „NAH“; TaO! Theater am Ortweinplatz; Steiermark

* Michael Haller für Bühne in „BLUB. Eine Reise in die Tiefe“; Theater.NUU; Wien

* Sigrid Wurzinger für Bühne und Kostüm in „Die lachende Füchsin“; TOIHAUS Theater; Salzburg

* Thomas Garvie, Oliver Stotz und Wolfgang Pielmeier für die Bühne und Ausstattung in „Nachts“; VRUM Performing Arts Collective; Wien

* Vincent Mesnaritsch für die Bühne in „In 80 Tagen um die Welt“; Schauspielhaus Salzburg

* Gudrun Plaichinger, Raúl Rolón und Yoko Yagihara „Tempo Tempi“; TOIHAUS Theater; Salzburg

* Steffi Baron-Neuhuber in „Über Piratinnen – Geschwestern der See“; Töchter der Kunst & Radical Kitsch Ensemble; Niederösterreich

* Robert Lepenik und das Ensemble in „NAH“; TaO! Theater am Ortweinplatz; Steiermark

* Peter Plos und Andreas Grünauer Ensemble in „MeinAllesaufderWelt“; Kollektiv kunststoff; Wien

Außerdem schlägt die Jury drei Produktioen vor für einen

* „Kalaschnikow – mon amour“; Dschungel Wien; ab 14 Jahren

* „MeinAllesaufderWelt“; Kollektiv kunststoff; ab 16 Jahren; Wien

* „Jakob im Kleid“; Salzburger Landestheater; ab 10 Jahren; mobile Produktion vor allem als Klassenzimmertheater; offenkundig – wenngleich leider nicht ausgewiesen – offenkundig inspiriert vom Jugendbuch David Williams‘ „Kicker im Kleid“ und dem Bilderbuch „Jo im roten Kleid“. Übrigens war eine Tanztheaterversion des Grazer Mezzanintheaters frei nach diesem Buch von Jens Thiele schon 2017 für einen Stella nominiert.

Stella22_Programmheft_Timetable

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen