Das Tier, das eines Tages im Kasten von Tim auftaucht ist ein Nasenbär. Der jammert darüber, dass seine Nase zu klein und sein Schwanz zu lang ist.

Nun ja, der Autor Martin Ebbertz – und davon ausgehend auch Illustratorin Wenke Kramp – dürften da wohl offenbar an einen noch sehr jungen Nasenbären gedacht oder sich ihn für die Story zurechtgeschrumpft haben. Denn laut Wikipedia sind diese Tiere gut einen halben Meter und ihr Schwanz nochmals so lang. Passt in keinen Socken, Turnschuh oder in Tims Manteltasche.

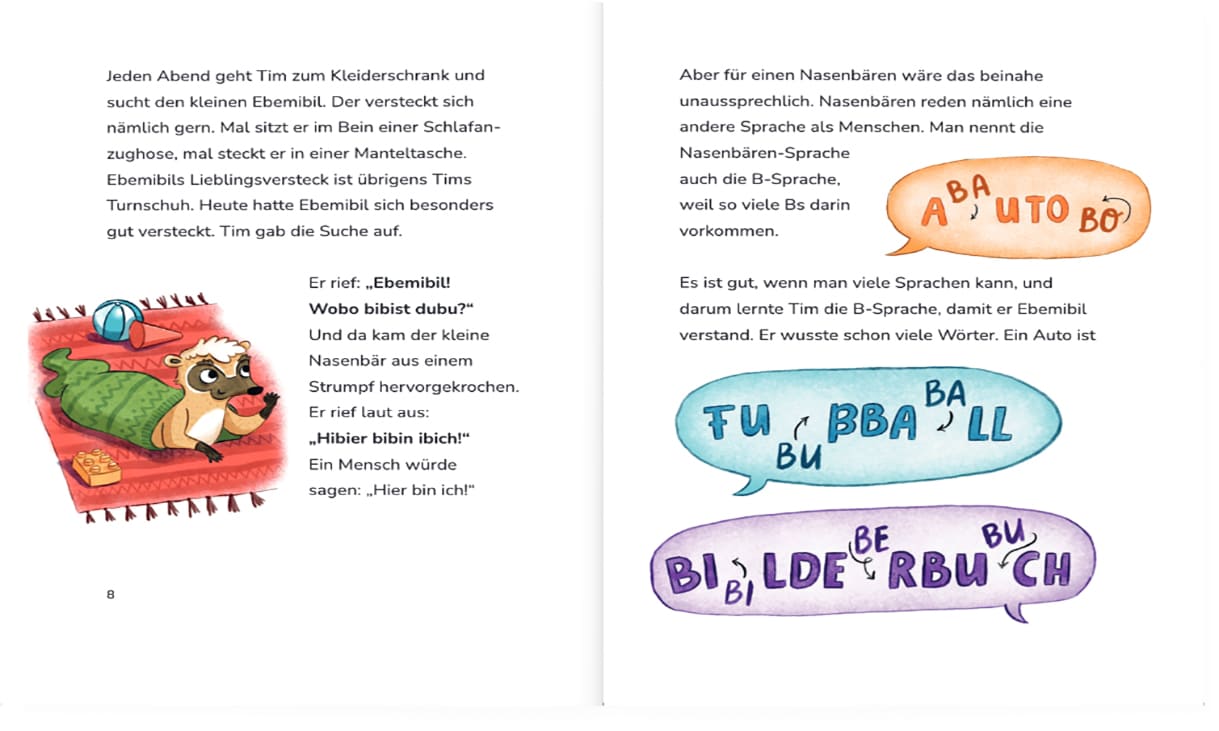

Aber abgesehen davon, lebt die knapp 60-seitige, reich bebilderte Geschichte vom abenteuerlustigen Nasenbären, der in die Schule mitkommt, beim Einkaufen Unfug treibt, bei einem kurzen Krankenhausaufenthalt Tim und die jungen Mitpatient:innen aufheitert, von dessen Sprache. „Ebemibil der Nasenbär“ heißt das Buch, das auf dem Cover ein Warnschild aufweist: „Abachtubung Schweber zubu lebeseben“.

Es handelt sich dabei um die gute alte „Be-Sprache“, die Kinder seit Jahrzehnten – mal mehr, mal weniger – gerne als sogenannte Geheimsprache verwenden. Nach jedem Vokal kommt ein „b“ und dann wird der Vokal wiederholt: abalsobo für also ubund sobo weibeiteber – und so weiter.

Wobei der Autor hier wabeiteber schreiben würde. Denn – anfangs zur Verwirrung – zerlegt er den Zwielaut „ei“ in a+b+ei; offenbar weil das „ei“ eher wie „ai“ als wie e-i ausgesprochen wird.

Unrealistisch wie die Kleinheit des doch weit größeren Nasenbären ist auch, dass Tims Mutter angeblich nichts versteht – die „Be-Sprache“ wird seit Jahrzehnten immer wieder von Kindern verwendet. Dafür wird in diesem Buch so „nebenbei“ ein doch viele – auch schon junge – Jugendliche das Thema Beauty und Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper witzig über den Nasenbären Emil, pardon Ebemibil, behandelt. Sowohl tim als auch alle anderen Kindern, denen der Nasenbär begegnet und sein „Schicksal“ der zu kleinen Nase beklagt, finden ihn richtig so wie er ist.

Bis 21. Juni 2025 läuft übrigens noch im kleineren Haus des Theaters der Jugend in Wien das Musical „Mitten im Gesicht“, in dem die Hauptfigur über eine zu große Nase jammert.

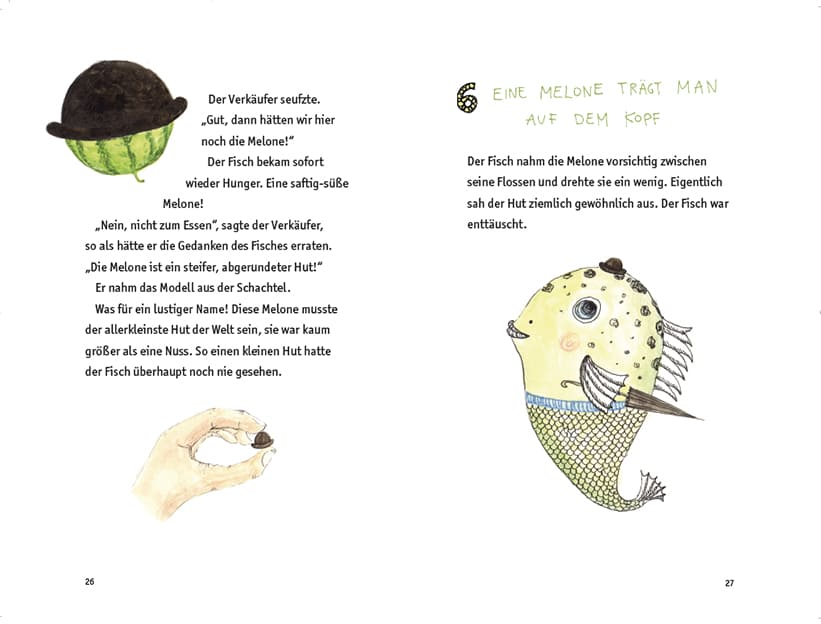

Einfach da hängen, eingesperrt in einen Bilderrahmen. Nicht einmal einen Namen hat er. Dabei ist dieser Fisch offenbar eine Attraktion. Viele der Besucher:innen kommen nur seinetwegen. Gut, das Bild ist doch ungewöhnlich: „Fisch mit Regenschirm“, gemalt mit Ölfarben – von einem Sibelius Stirnhauer.

Eines Tages, vielmehr Nachts, raffte er sich endlich auf und setzte seinen Wunsch in die Tat um: Raus aus der engen Begrenzung und Auf ins Abenteuer, oder durchaus auch mehrere davon. Damit sich der Museumsbedienstete auskennt, schrieb er noch einen Zettel: „Brauche Abenteuer! Bin dann mal futsch. Dein Fisch.“

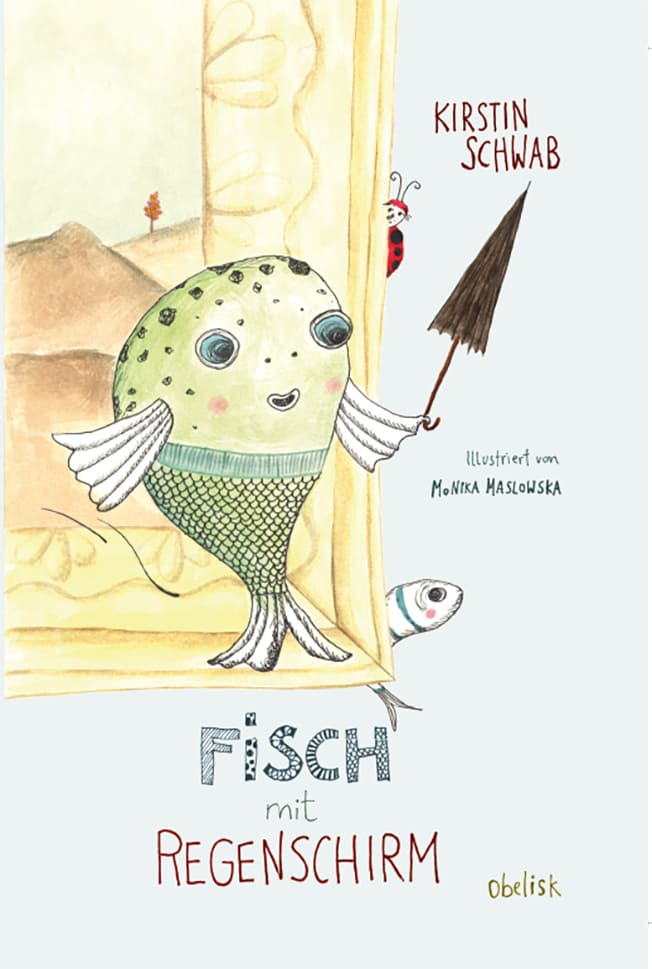

Diese Geschichte hat sich Kirstin Schwab ausgedacht. Mit Zeichnungen der Illustratorin Monika Maslowska ist sie sie vor Kurzem als 48-seitiges Buch (ab 6 Jahren) erschienen. Für den Text in einer früheren Version hat die Autorin und Schauspielerin (u.a. aktionstheater ensemble) vor drei Jahren den Dixi Kinderliteraturpreis gewonnen.

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… wollte von Kirstin Schwab wissen, wie sie auf die sehr schräge Geschichte von dem gemalten Fisch, der aus seinem Bild abhaut, durch die Stadt spaziert und tatsächlich so einiges an Abenteuer erlebt, gekommen sei.

„Das ist eine lustige Entstehungsgeschichte“, beginnt die Schwab für die „Fisch mit Regenschirm“ das erste – aber nicht das letzte – Kinderbuch ist. „In einem meiner Lyrikbände („Atemraub“, keiper lyrik) hatte ich ein Gedicht veröffentlicht, von dem im Kinderbuch die ersten fünf Zeilen abgedruckt sind:

ein Fisch mit Regenschirm

unter die Flosse geklemmt

trägt er ihn

munter

nass in nass“

Das Gedicht geht dann noch mit zwei Zeilen weiter: „ein reines Accessoire/ der Poesie“.

Das Gedicht sei nicht für Kinder gedacht gewesen, aber ein Freund von ihr habe es dennoch seinen Kinder vorgelesen. „Da hab ich ich gesagt, wenn du das Kindern vorliest, dann sollten die auch sehen, wie dieser Fisch ausschaut, hab den in mein Notizbuch gezeichnet, fotografiert und ihm geschickt.“

Am nächsten Tag habe sie die Seite mit dem Fisch umgeblättert, um etwas zu notieren. „Da hab ich den Fisch von der anderen Seite gesehen, weil sich die Zeichnung durchgedrückt hat, ich hab einen Bilderrahmen drum herum gemalt und auf einmal die ganze Geschichte im Kopf gehabt, dass er aus dem Rahmen steigt, alles mögliche erlebt – und am Ende wieder zurückkommt, aber eben nicht mehr derselbe ist, so wie du nicht zwei Mal in den selben Fluss steigen kannst.“

Sie habe sich dann hingesetzt und in ein paar Stunden fand sich in ihrem Computer das fertige Exposé für den später preisgekrönten Text und das nunmehr fertige Buch. Eine große Schwierigkeit habe sich noch aufgetan. „Ich schreibe und spiele nicht nur Theater, sondern male auch und hab selber viele Zeichnungen gemacht, musste mich dann aber doch davon verabschieden und bin froh, dass mit Monika Maslowska eine professionelle Illustratorin die Bilder für das Buch gezeichnet hat. Die sind technisch doch viel besser als meine Zeichnungen.“

Im Frühjahr kommt übrigens – auch im Obelisk Verlag – bereits ihr zweites Kinderbuch heraus über ein Stofftier, das verloren geht.

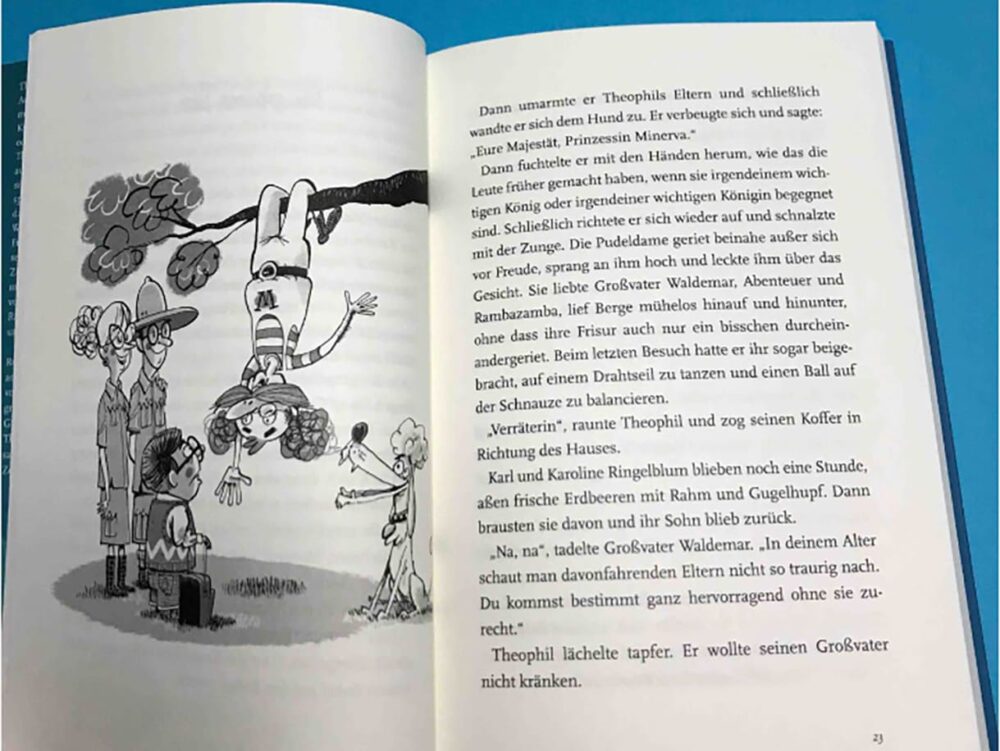

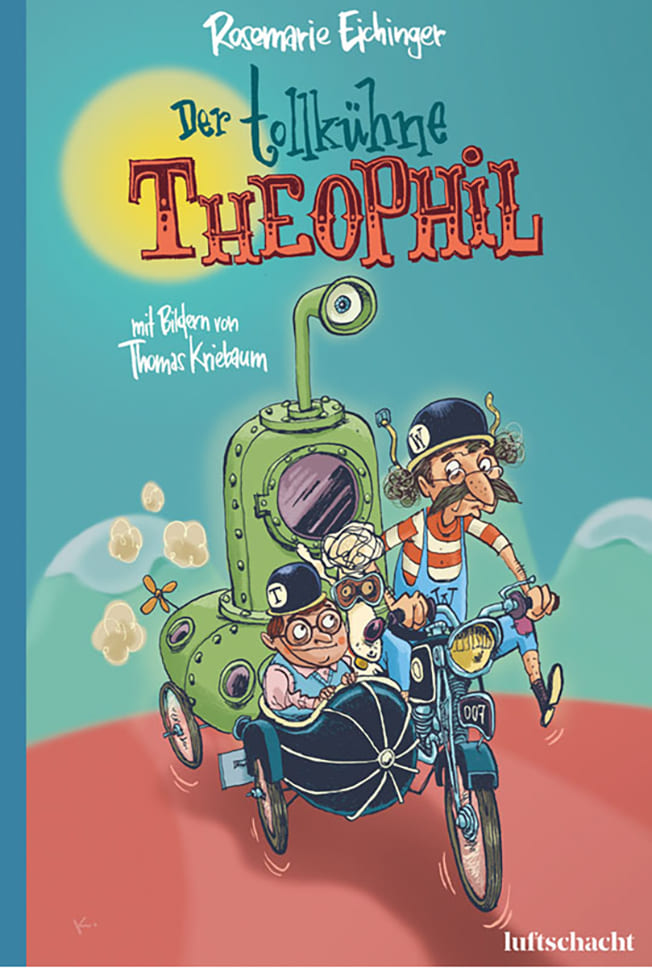

Kind muss in den Ferien zum Opa. Was es nicht wirklich mag. Muss aber sein. Und dann werden diese Wochen supertoll. Puuuuh, ein Dutzende-, wahrscheinlich sogar mehrere Hundert Mal verwendete Ausgangsgeschichte. Wäre da nicht schon das doch sehr schräg anmutende Titelbild mit einem alten Mann auf seinem Motorrad, der wie ein clownesker Zirkustyp ausschaut, einem skeptisch dreinschauenden Kind im Beiwagen des Gefährts sowie einem U-Boot als Anhänger … UND: Der Name der Autorin Rosemarie Eichinger.

Die schreibt echt gute Bücher. Also, dann doch so ein Ferien-Wandel-Buch. Gute Wahl. Alles rund um Theophil Ringelblum, den Titelhelden wider Willen, ist ziemlich ver-rückt. Seine Eltern Architekt:innen ausgefallener Häuser – sie selber wohnten alle in einer Ansammlung über- und nebeneinander gestapelter ovaler Waben – jede sozusagen ein eigenes Zimmer oder Funktionsraum wie Bad usw. Sie haben einen mehrwöchigen Auftrag für ein Pfahlbau-Krankenhaus im südlichen Afrika am Okavango-Fluss. Und so muss Theophil doch zu seinem Opa Waldemar. Der ist ein mehr als lustiger Kerl, ehemaliger Zirkusartist und nach wie vor dauernd in Bewegung. Und die will er auch seinem Enkel beibringen. Der aber sitzt am liebsten irgendwo und liest. Außerdem hat er praktisch vor allem Angst.

Natürlich ist von Anfang an klar, dass sich das ändern wird – immerhin warten rund 150 Seiten – hin und wieder bereichert durch Zeichnungen (Thomas Kriebaum) gelesen zu werden 😉 Was wahrhaftes Vergnügen bereitet. Aber auch Spannung bereit hält. Denn so leicht steigt Theophil gar nicht auf die vielfältigen Angebote Waldemars ein.

Als sie – relativ früh – hinter einem Kasten eine Tresortür finden und öffnen können – nein da erwacht in dem Buben noch lange keine Abenteuerlust. Sie finden ein altes Medaillon mit Fotos und ein Fläschchen mit Samen, Waldemar will sich auch die Suche nach der Besitzerin machen, auf die es Hinweise gibt. Das schmeckt Theophil weniger. Doch was bleibt ihm anderes übrig!

Auf der Reise besuchen sie alte Zirkus-Kumpels von Waldemar, die sich der Abenteuerfahrt anschließen. Das erste Mal ein bisschen anfreunden kann sich die Titelfigur mit der Exkursion aber erst ungefähr zu Beginn des zweiten Drittels. Das bedeutet noch lange kein Umdenken. Widerwillen und Skepsis bleiben. Aber Kapitel für Kapitel lässt die Autorin Theophil auch gegen innere Widerstände in so manche Abenteuer reingleiten. Du fliegst mit ihm und einem Drachenflieger über ein Labyrinth, betrittst mit ihm und seinen Weggefährt:innen ein Märchenschloss – im wahrsten Sinn des Wortes, denn hier finden sich Ausstellungsstücke aus verschiedenen bekannten Märchen, mitunter gruselige Objekte. Und du tauchst mit dem U-Boot ab, um… – nein, das wird hier nicht verraten.

Nur so viel, das U-Boot zu steuern beginnt Theophil sogar richtig Spaß zu machen.

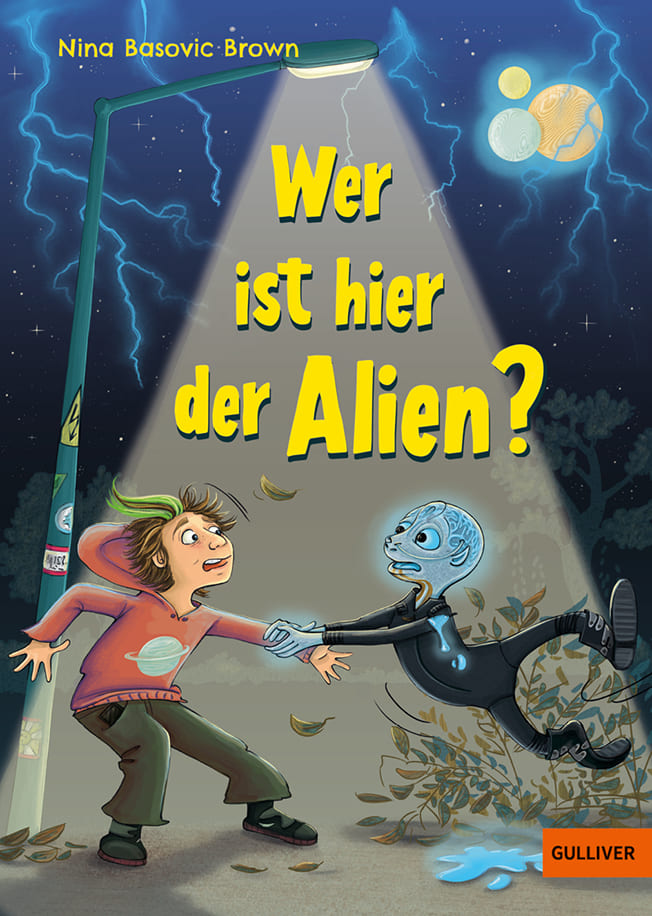

Plötzlich sieht Junus aus seiner intensiven Computerspielewelt, in der sich der Avatar seines Freundes Toni in einen Alien verwandelt einem leibhaftigen solchen gegenüber. Der noch dazu anfangs so aussieht wie er selbst, sozusagen ein Zwilling. Dabei hat er doch schon eine Zwillingsschwester namens (Am)Ela. Die beiden sind einander spinnefeind.

Soweit die Story auf den ersten Seiten von „Wer ist hier der Alien?“ Solo, wie Junus Arnautović den Außerirdischen nennt, der ihn bittet, ihn zu verstecken, hat zwar seine Erinnerungen verloren, aber er kann sich wunderbar anpassen – aussehens- und auch sprachmäßig.

Und so lässt Autorin Nina Bašović Brown, hin und wieder aufgelockert durch Schwarz-Weiß-Zeichnungen Julia Weinmanns, Junus plötzlich praktische Alltagslebenserfahrung sammeln, indem er sich intensiv darum kümmert, dass Solo überleben kann, wobei Cola ihm helfen, noch mehr aber pflanzliche Säfte. Die vor allem von Ela kommen, die bewusst keine toten Tiere ist, sich für Umweltschutz und gegen den Klimawandel engagiert. Was ihrem Bruder lange lächerlich vorkommt.

Umzudenken beginnt Junus erst, als sein Schützling, dem nach und nach seine Erinnerungen wieder kommen und der nun weiß, dass er Rux heißt, sich als technisch überlegen erweist und nicht verstehen kann, weshalb die Menschen dabei sind, ihren Heimatplaneten zu vernichten.

So nebenbei streut die Autorin auch noch ein, dass die Tonis Mutter ihrem Sohn die Freundschaft zu Junus verbieten will, weil der – mit bosnischen Vorfahren – gar kein richtiger Deutscher sei… Vor allem aber hat sie ein sehr flott zu lesendes 120-Seiten-Buch für Leser:innen – ab zehn Jahren angegeben, aber sicher auch schon Jüngere geeignet – verfasst. Und ihre kritischen Gedanken wunderbar eingebaut und nicht krampfhaft aufgesetzt.

Und natürlich findet Rux, der nun seinem Namen auch den das „Solo“ hinzufügt, sein Rückreisegerät wieder und genauso klar ist, dass Ela nun nicht mehr allein für die Rettung der Erde kämpft…

Eine Lehrerin ist schwanger, demnächst tritt sie ihren Mutterschutz an, die 3A muss daher von wem anderen unterrichtet werden. Gabriel Stern meldet sich als neuer Lehrer in dieser Volksschule namens Grauboden. Direktorin Schacherl bereitet ihn auf eine „schwierige“ Klasse vor. Da kontert der Neue schon einmal, dass er bei Kindern eher drauf schaue, welche Probleme sie haben und weniger, welche sie machen.

Das ist seine Grundhaltung. Und zieht sich damit durch das Stück „Ein Stern für die 3A“, für das Kinder einer gleichnamigen Klasse der privaten De La Salle-Volksschule Marianum in Wien-Währing im Turnsaal proben. Kinder I Jugend I Kultur I und mehr… durfte bei einer Probe dabei sein – die Aufführungen finden knapp vor Ende dieses Schuljahres statt.

Der Turnsaal lässt sich relativ leicht in einen Festsaal verwandeln. An einer der Breitseiten findet sich hinter dem Basketballkorb eine aus mehreren Teilen bestehende Metallwand, die sich auf die Seite schieben lässt – und den Blick auf eine Bühne sogar mit mehreren „Gassen“ freigibt, aus denen Spieler:innen zu ihren Auftritten kommen können. Der Basketballkorb lässt sich übrigens per Fernbedienung ebenso hochklappen wie die Rollos runterlassen, um die starke Sonneneinstrahlung ein wenig zu verringern.

Am hinteren Ende der Bühne steht ein hölzernes Gerüst, das zu einer Tür findet, aus der die „Direktorin“ (Mathilde Luzia Pötz) herab- und ins Geschehen einsteigt. Aus dem Hohlraum unter der Bühne ziehen einige Schüler:innen und die pensionierte Lehrerin Christine Schubert, die das Theaterprojekt betreut, eine hölzerne Treppe hervor. So können alle vom Turnsaalboden aus auf die Spielfläche kommen, um natürlich – so die szenische Vorgabe – eine chaotische Klasse zu spielen. Dazu gehören natürlich auch so manchen Streitereien. Ebenso wie Wege aus dem negativen Gefühls-Schlamassel zu einem besseren Miteinander, das vom jungen engagierten Lehrer (Leon Ballerini-Onderka) ausgeht, der dem Stück bzw. dem Buch – siehe nächster Absatz – den Titel gab – oder umgekehrt 😉

An diesem Probentag ist aber nicht nur kijuku.at dabei, um zu hören und zu schauen, was da entsteht, Fotos und Videos sowie Interviews zu machen, sondern auch die Autorin Elfriede Wimmer. Aus ihrem gleichnamigen Buch hat die weiter oben schon genannte Pädagogin einen Stücktext gemacht. Wobei die Autorin nach einigen Szenen meint, sie könnte gern auch den Text noch ein wenig kürzen oder vereinfachen, auf durchaus spielbarer umschreiben.

Wenngleich schon das Buch leicht lesbar geschrieben ist, um die wichtigen Botschaft – verkürzt zusammengefasst gewaltfreie Kommunikation nach dem US-Psychologen Marshall Bertram Rosenberg (1934 bis 2015) – schon jungen und jüngsten Leser:innen zu vermitteln, ist es natürlich kein Theatertext.

Noch aber steht beim Probenbesuch eher die „Technik“ im Vordergrund, nicht die wirkliche, es stehen keine Mikrophone zur Verfügung, sondern die Sprechtechnik. Nicht zu hudeln beim Reden, langsam, deutlich und vor allem laut! Nach Möglichkeit dem Publikum nicht den Rücken zukehren, sondern – selbst wenn’s die Szene eher verlangen würde – doch ein wenig nach vorne wenden. So wie volle Ruhe abseits des gerade zu Sehenden und Hörenden, also des Geschehens in der Szene. Und selbst dort, wo es ums wirkliche Durcheinander geht, müssen die einzelnen Sätze knapp hintereinander kommen, damit sie auch von den Zuschauer:innen vernommen werden können.

Und so muss – wie auch im echten, sogar professionellen, Theaterleben die eine oder andere Szene – oder ein Teil daraus – wieder und wieder wiederholt werden. Aber von Mal zu Mal ist auch einige Meter von der Bühne entfernt zu verstehen, was wer gerade in der Theater-3A von sich gibt.

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… bat die jungen Schauspieler:innen nach der Probe zu Interviews. Die finden sich in einem eigenen Beitrag – zu diesem geht es hier unten:

Christine Schubert hat sich für die Stückversion auch Lieder einfallen lassen. Das erste ziemlich zu Beginn schildert die triste Lage der – von der Autorin nicht zufällig – Grauboden genannten Schule:

Wenn in der Klasse

das Chaos herrscht

und du dich kaum

dagegen wehrst…

denn keiner hört

dem anderen zu,

du findest niemals

deine Ruh..,

Dann könnte es sein, auch wenn’s ein Mist,

dass die Grauboden deine Schule ist…

Natürlich schlägt sich die Veränderung auch in einem weiteren Songtext nieder und so singen die Kinder viel später unter anderem:

Unser Lehrer Stern, ja wir hab’n ihn gern.

Unser Lehrer Stern, der ist uns nicht fern…

Er hat ein großes Herz, nimmt uns jeden Schmerz.

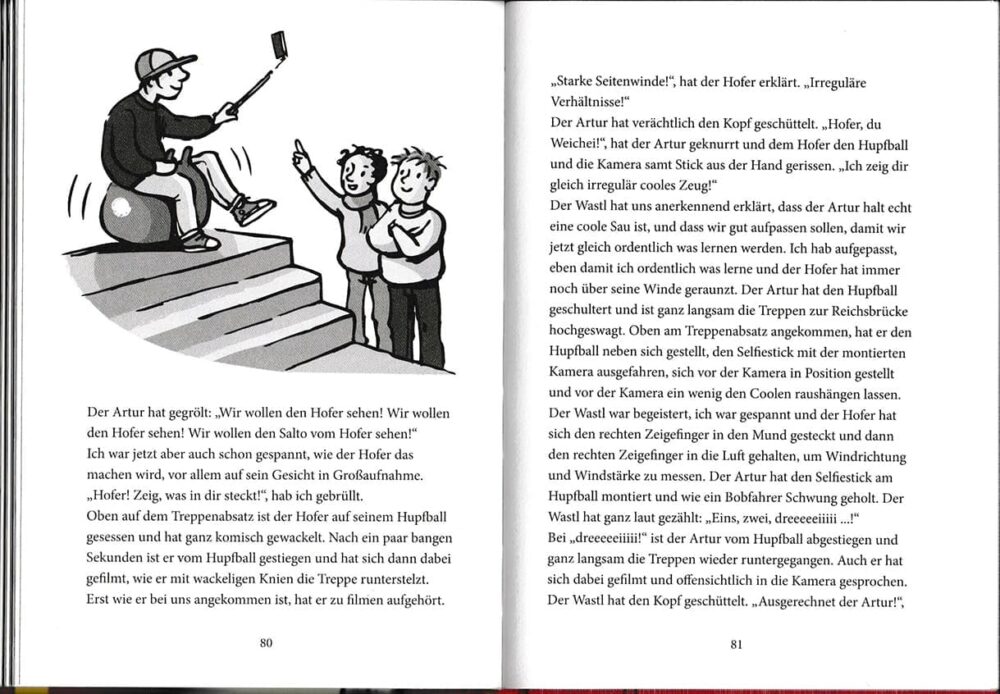

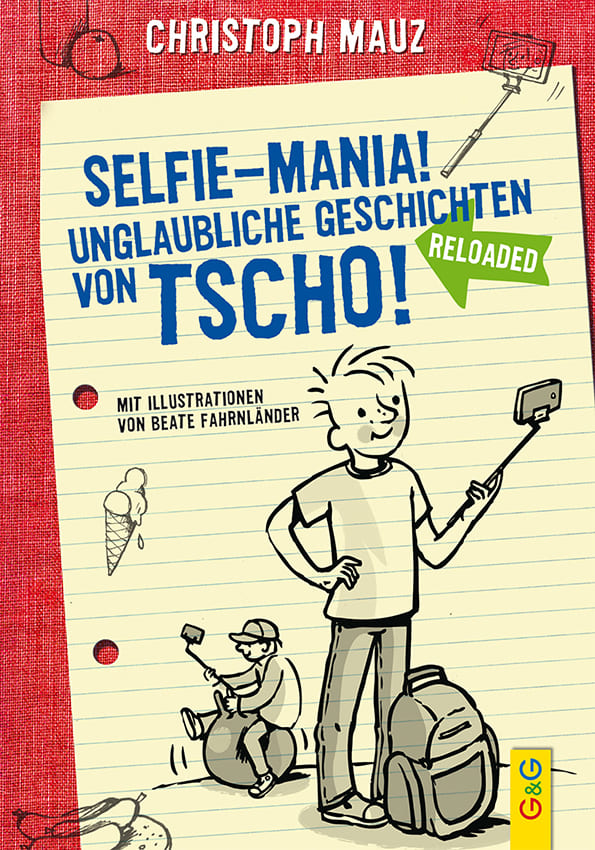

Den „Tscho“ hat Autor Christoph Mauz (übrigens ein Künstlername) vor fast zehn Jahren erfunden. Eigentlich heißt er Josef, der Autor schreibt gern manches so wie es dann ausgesprochen wird, die coole Kurzform also eben wie eingangs genannt. Der Nachname Netzwerker könnte damit zusammenhängen, dass sich die leicht lesbaren, flotten, immer wieder aus schulischem und anderem jugendlichen Alltag geborgten Erlebnisse und Szenen rund um diesen 12-Jährigen drehen, also er die vernetzende Person ist. Aber auch damit, dass er gern Fußball spielt und das auch vereinsmäßig und da gern ein„netzt“, also Tore schießt.

Eine Lesung aus dem zweiten Band „Selfie-Mania! – Unglaubliche Geschichten von Tscho!“, der neu aufgelegt wurde – daher auf der Titelseite ein grüner Pfeil mit „Reloaded“, steht am Beginn der diesjährigen KiJuBu-Tage für Schulen im Museum Niederösterreich im Kulturbezirk St. Pölten – mehr dazu in der Info-Box am Ende des Beitrages. Beim Kinder- und Jugendbuch Festival ist der Autor der Tscho- und anderer Bücher („Die Wurdelaks“, „Motte Maroni – Angriff der Schrebergartenzombies“, mehrere Grusel- und Monsterbücher für die Reihe „Lesezug“).

Auf den knapp mehr als 100 Seiten mit vielen comic-artigen Zeichnungen geht es natürlich nicht nur um Selfies, sondern auch um Freundschaften, Konkurrenz, Streit, Wickel, Peinlichkeiten, neue Schüler:innen – in dem Fall aus Tirol, was einige dazu bewegt, krampfhaft „k“ in Wörter einzubauen, um sich auf die Neuen vorzubereiten. Und auch um erste Lieben…

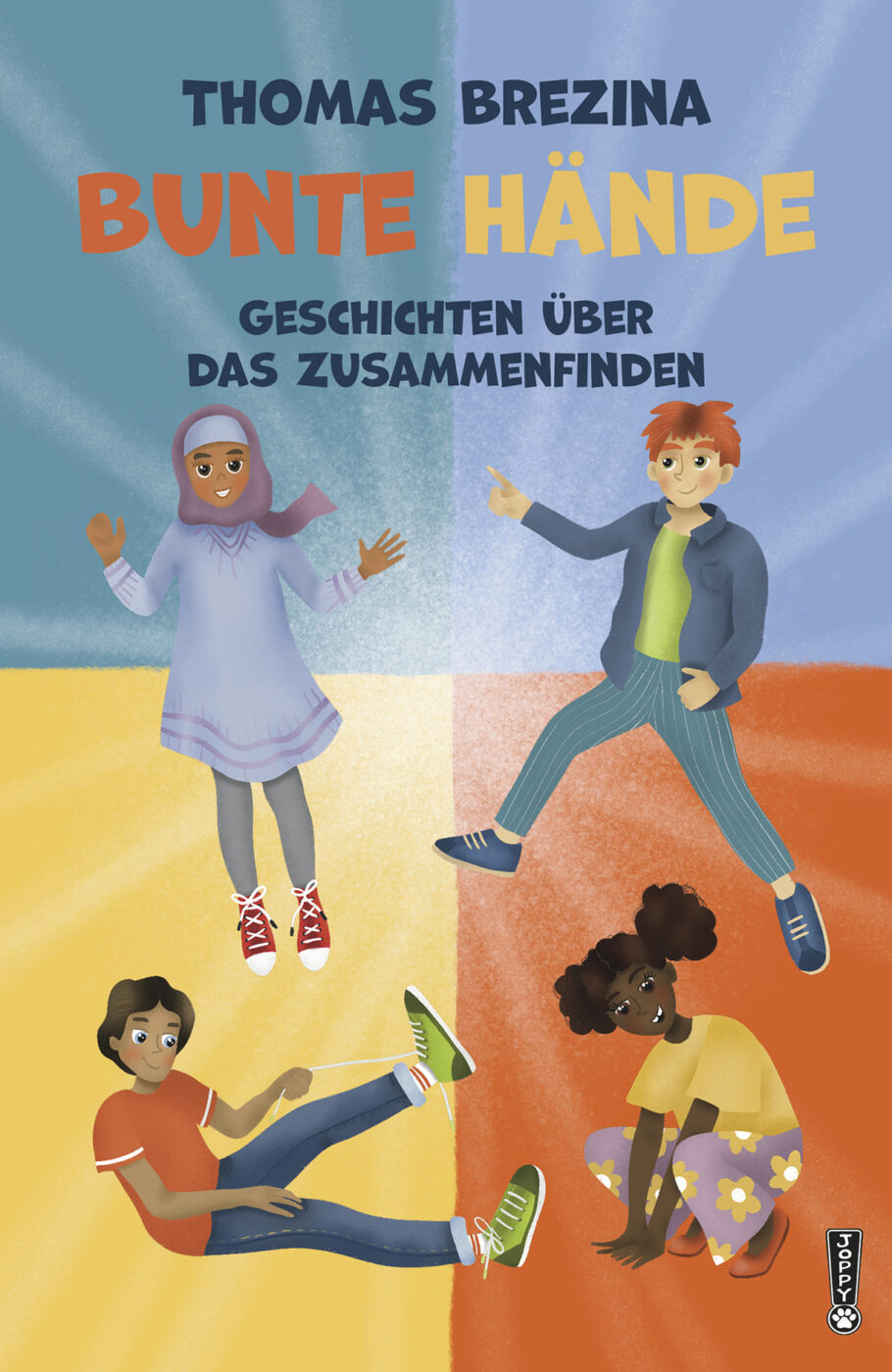

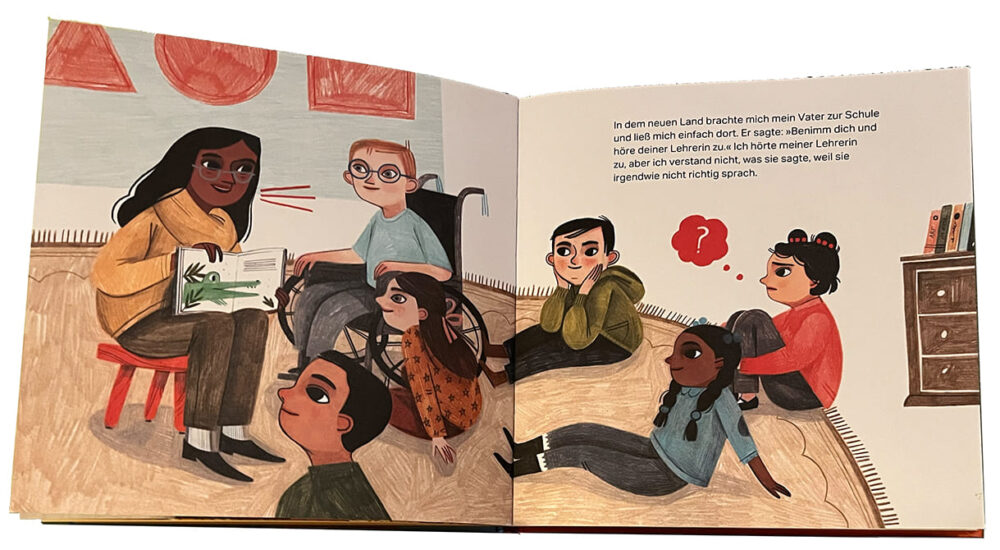

Neue Kinder in der Klasse. Solche für die Deutsch völlig neu und fremd, mitunter sogar die dritte oder vierte Sprache ist. Die noch dazu mit schweren unsichtbaren Rucksäcken gekommen sind, weil sie vielleicht Krieg erlebt, Verwandte und Freund:innen verloren oder zumindestens verlassen musste und nur ganz wenig mitnehmen konnten. Zwar in Sicherheit, aber nicht immer auch nur nett und freundlich aufgenommen – Sorgen, Nöte, Ängste…

Vielleicht kommt’s sogar zu Missverständnissen beim Versuch von Kindern sich an die neuen Mitschüler:innen in der Klasse anzunähern.

Das sind die Hintergründe für einige der Geschichten in „Bunte Hände – Geschichten über das Zusammenfinden“ des bekannten Viel- und Schnellschreibers Thomas Brezina. In der ersten Geschichte, die letztlich auch zum Titel des ganzen rund 170-seitigen Buches wurde, ist der Ausgangspunkt ein Klassenchor. Das Lied, das sich die Lehrerin ausgedacht hat, finden viele Kinder fad. Langweilig finden viele auch ihre neuen Mitschüler:innen Anastasia und Nazar. Natürlich gibt’s einen Wendepunkt – beim gemeinsamen Malen – und wie? Na, das legt schon der Titel nahe.

Der Autor stellte sein jüngstes Buch – von rund 600 Werken – küzrlich in einer Wiener Volksschule vor, wo er die Schüler:innen der 4. Klasse zum Mitdenken und -machen bei einer der Geschichten einlud. Zum Bericht über diese Aktion in der VS Kleistgasse (Wien-Landstraße) geht es hier im Link unten.

Streits und sogar Raufereien sind der Ausgangspunkt für Direktor Grübchen in der zweiten Geschichte. „Das Kochfest“ lässt auch schon erahnen, was sich der Schulleiter für einen wichtigen Schritt zum Miteinander überlegt hat.

In der dritten Geschichte haben Samira einer- und Tim andererseits jeweils ein Geheimnis vor allen (anderen) Kindern in der Klasse. Nur du als Leserin/Leser kennst Basima und Rexi, die Puppe und den plüschigen Saurier von Anfang an. Auch da ist die Annäherung keine glatte, einfache Sache. Wie in Wirklichkeit – und für eine Geschichte braucht’s erst recht einen Spannungsbogen.

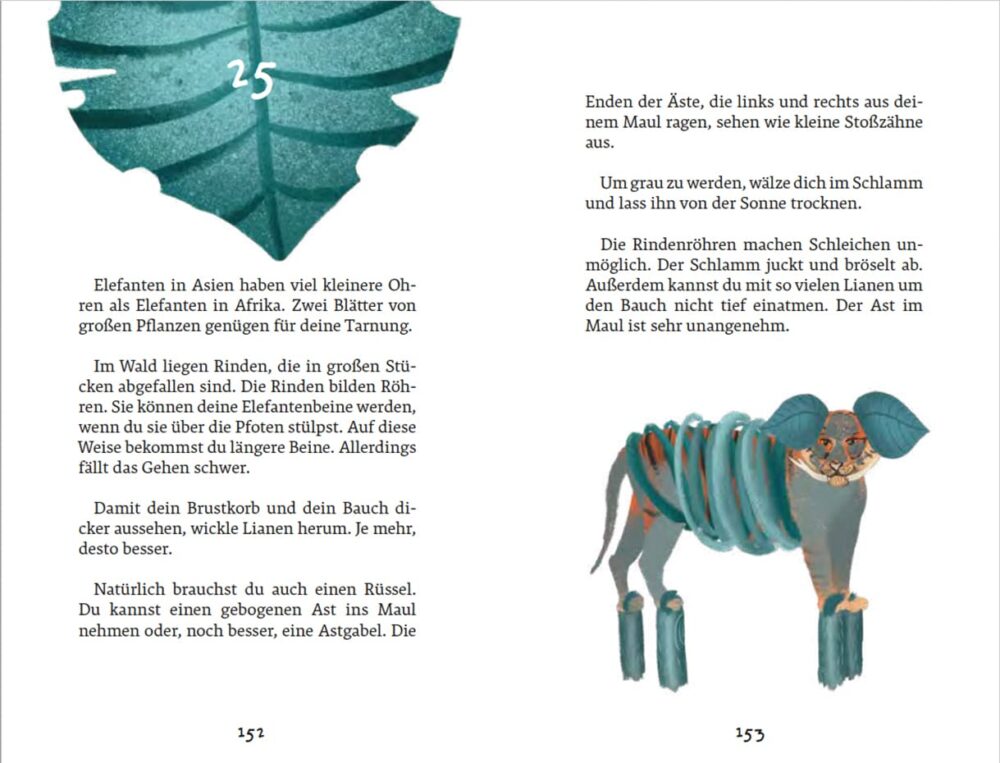

Die vierte Geschichte geht das Über-Thema wenige offensichtlich an und erinnert stärker noch fast an Brezinas mitunter sehr fantasievolle Krimis. In „Im Turnsaal steht ein Rätseltor“ wirst du selbst in die Story reingezogen, triffst auf einen Adler, ein Pony, einen Tiger und einen Pinguin. Immer wieder bittet der Autor die Leser:innen, sich mal in die Rolle des einen, dann eines der anderen Tiere hineinzudenken und fühlen. Und es geht letztlich darum, vier verschiedene – auf der Welt verstreute – Schlüssel zu finden, um das zugefallene Tor wieder von innen öffnen zu können.

Bunt illustriert sind die vier unterschiedlichen Geschichten alle von Anna-Mariya Rakhmankina, die als Illustratorin und Grafikdesignerin in Wien arbeitet, wohin sie vor drei Jahren aus der Ukraine gekommen ist. Schräges Highlight der Zeichnungen ist vielleicht die zu Brezinas Idee, dass sich der Tiger als Elefant verkleidet, um in den Tempel der grauen Riesen zu gelangen, wo er einen der Schlüssel vermutet. Und „versteckt“ in dieser Verkleidung die Botschaft: Wenn du vorgibst, wer anderer zu sein, kommst du erst recht nicht ans Ziel – der Tiger kann seine Stärken – beispielsweise sich leise anzuschleichen – gar nicht mehr ausspielen. Erst als er die ablegt und auch – wieder – hoch hinaufspringen kann, klappt’s…

Letztlich passt natürlich auch diese Geschichte zum Motto miteinander, denn nur wenn alle vier Schlüssel – von den vier Tieren – gefunden sind…

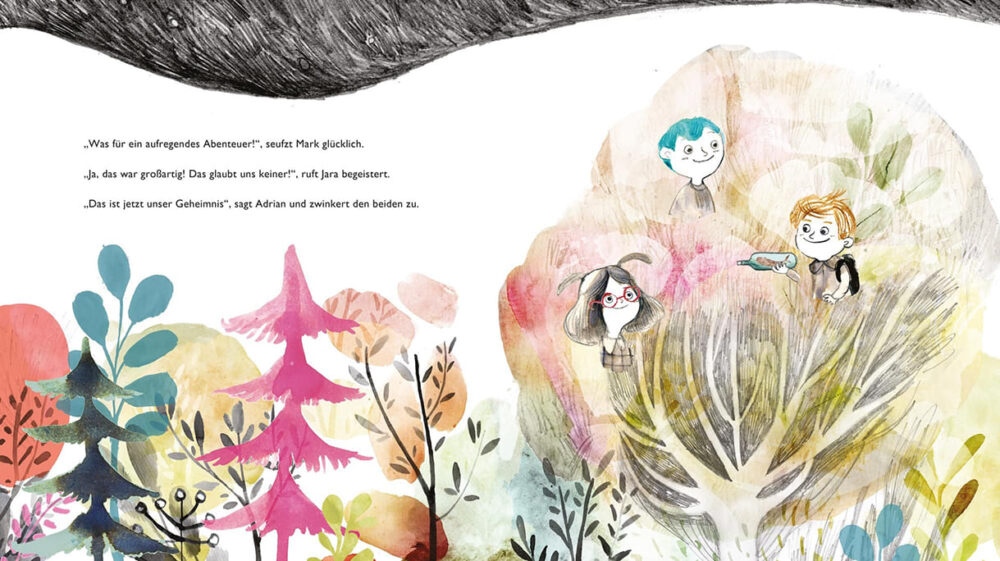

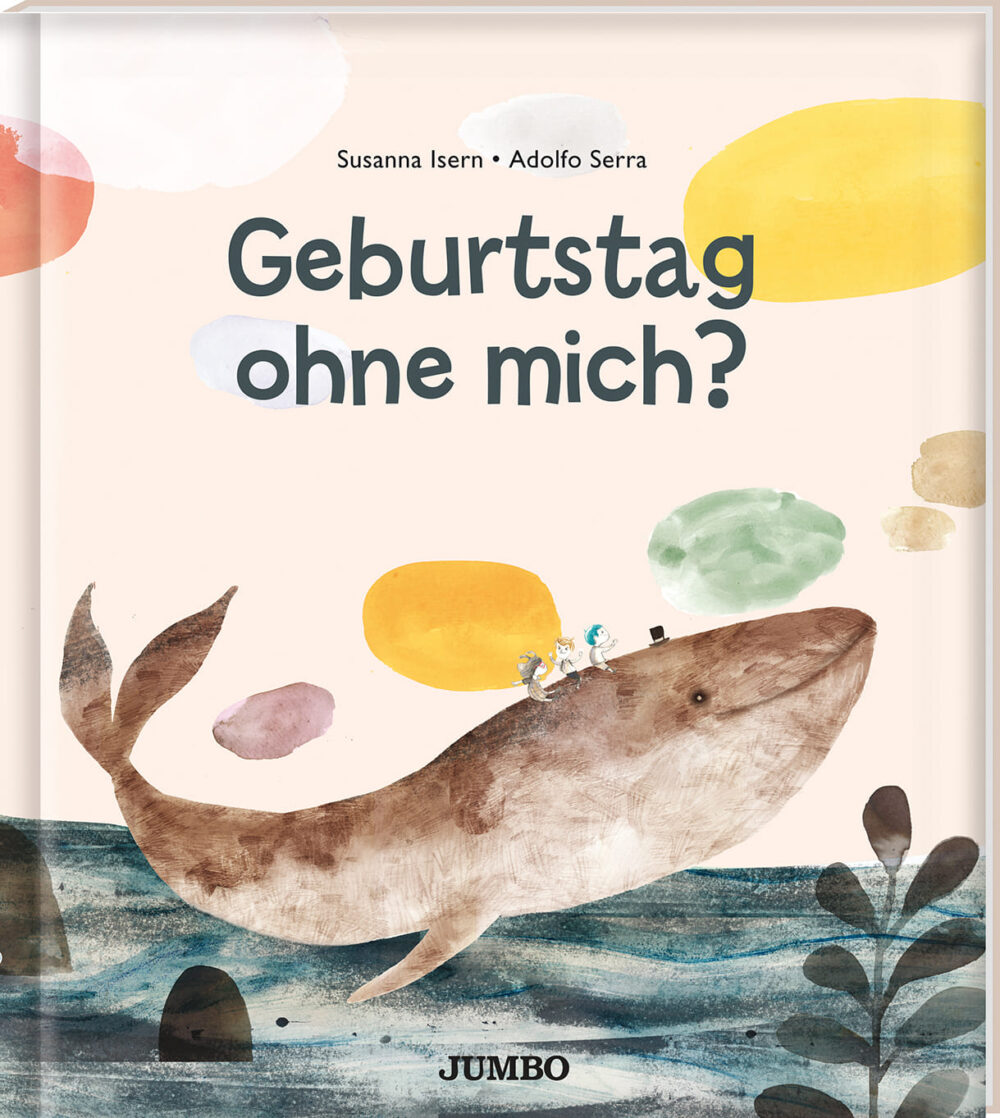

Nach der Schule sind alle Kinder zu einer Geburtstagsparty eingeladen. Alle? Nein, Traurig steht Mark zwischen allen anderen, den fröhlichen Kindern. Er dafür als einziger mit buntem Haaren. Nachdem alle beim Fest sind, steht er allein im Park. Doch nicht lange. Auch ein Mädchen mit roter Brille namens Jara ist nicht eingeladen und bald kommt noch der rotblonde Adrian. Und der bringt eine aufs erste für die beiden anderen unverständliche Idee mit. Aber sie machen mit, sie klettern auf einen der Bäume.

Und tauchen im Bilderbuch „Geburtstag ohne mich?“ von Susanna Isern (Text) und Adolfo Serra (Illustration) eine abenteuerliche Geschichte ein, in der viel Wasser, ein Wal und eine Reise in ein fantastisches Dorf mit bunt gewandeten Tieren im Zentrum stehen. Und schon ist die Nicht-Einladung kein Thema mehr.

Im echten Leben wird es wahrscheinlich doch nicht immer reichen, in eine Fantasiegeschichte auszuweichen, um den Schmerz darüber wegzustecken, von den anderen ausgeschlossen zu werden – wie die Autorin, die auch Psychologin ist, auf der letzten Seite den „Wal mit Hut“ sagen lässt.

Flucht, weil krieg herrscht. Du musst weg. Bist noch sehr jung. Und verstehst sozusagen die Welt um dich herum so gar nicht. Kommst zwar in ein friedliches Land, sogar die Leute rund um dich sind nett. Aber dennoch: Was reden die? Und wie? Ich kann denen nicht einmal sagen, dass ich aufs Klo muss und fragen, wo das ist?

All diese Gefühle kennen sicher viele Kinder, die nicht mehr in ihrem Heimatland leben können. Saoussan Askar, die mit ihrer Familie vor dem Bürgerkrieg im Libanon in Kanada Zuflucht gefunden hatte, schrieb und zeichnete über diese ihre Gefühle. Und über so manche Missverständnisse. Beispielsweise als sie sich noch neu in der Schule über ein Papierskelett erschreckte. Als die Lehrerin versuchte, zu erklären, dass es sich um ein Requisit für ein Theaterstück handelt, herumzuhopsen und -tanzen begann, dachte die junge Saoussan, dass die Lehrerin verrückt geworden sei. Aber natürlich endet alles gut – sie fand sich zurecht – und am Ende des Buches ist zu lesen, dass sie Gesundheitswissenschaften und Soziologie studierte und nach wie vor lesen und Sprachen liebt, sogar neue lernt wie Spanisch und Hebräisch.

Mit sieben Jahren schrieb die Schülerin an den bekannten nordamerikanischen Autor Robert Munsch einen Brief. In dem erzählte sie, dass sie eineinhalb Jahre davon nach Kanada gekommen war, kein Englisch konnte und kannte und ihr deswegen eine Reihe, auch lustiger Dinge, passierten. Jetzt, wo sie schon gut Englisch konnte, habe sie immer wieder aus der Bücherei Lektüre ausgeborgt, darunter einige Bücher von Munsch, die sogar ihren Vater zum Lachen gebracht hatten, als sie ihm diese vorlas. Und sie bat ihn, in ihre Schule zu einer Lesung zu kommen.

Er fragte im Antwortbrief speziell nach den lustigen Dingen, die der Schülerin aufgrund sprachlicher Missverständnisse untergekommen wären. Saoussan Askar konnte sich – so ihre Antwort nicht mehr an alle, jedenfalls aber an jenes Erlebnis mit dem Papierskelett erinnern. Robert Munsch mochte den Briefwechsel (damals Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurden oft noch Briefe geschrieben, Internet war noch nicht so verbreitet) so sehr, dass er beschloss, aus der Beschreibung der Erlebnisse des Mädchens ein Buch zu machen. „Saoussan und ich sind beide die Autoren“, schreibt er dem Verlag, und dass auch die Lizenzgebühren geteilt werden.

Der kanadische Verlag engagierte die Illustratorin Rebecca Green – das Bilderbuch „From Far Away“ war geboren. Erstmals 1995 in Kanada erschienen – gibt es seit diesem Jahr eine deutschsprachige Version: „Von weit her“ (Orlanda Verlag), übersetzt von Dützmann – kleine Anmerkung: „Ich konnte endlich genug Deutsch, um Freund*innen zu finden“, wirkt dann doch ein wenig komisch. Damit hätte sich Saoussan Askar in Kanada auch nicht gerade leicht getan.

Aber wie einfühlsam das Buch beschreibt und -zeichnet, wie es – am Beispiel von Saoussan Askar – Kindern in einer solchen Situation geht, kann nicht nur solchen Kindern helfen, sondern auch jenen, die sich gar nicht vorstellen können, wie es Kindern auf und nach der Flucht geht.

„Fragen Sie die Kinder und lernen Sie von ihnen, hören sie ihnen einfach zu, nehmen Sie sie wahr.“ Dieser Satz aus der Dankesrede von Michael Hammerschmid im Namen aller mit den Wiener Kinder- und jugendbuchpreisen 2022 ausgezeichneten Künstler:innen steht (nicht nur) für seinen Zugang, Literatur für junge Leser:innen und Hörer:innen (wenn ihnen vorgelesen wird) zu schreiben.

Die zum 68. Malvergebenen Preise, verliehen von Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, die „Kinderliteratur als Einstiegsdroge fürs Lesen“ bezeichnete, gingen an – die entsprechenden Buchbesprechungen von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr … findest du als Links am Ende dieses kurz gefassten Preisberichts.

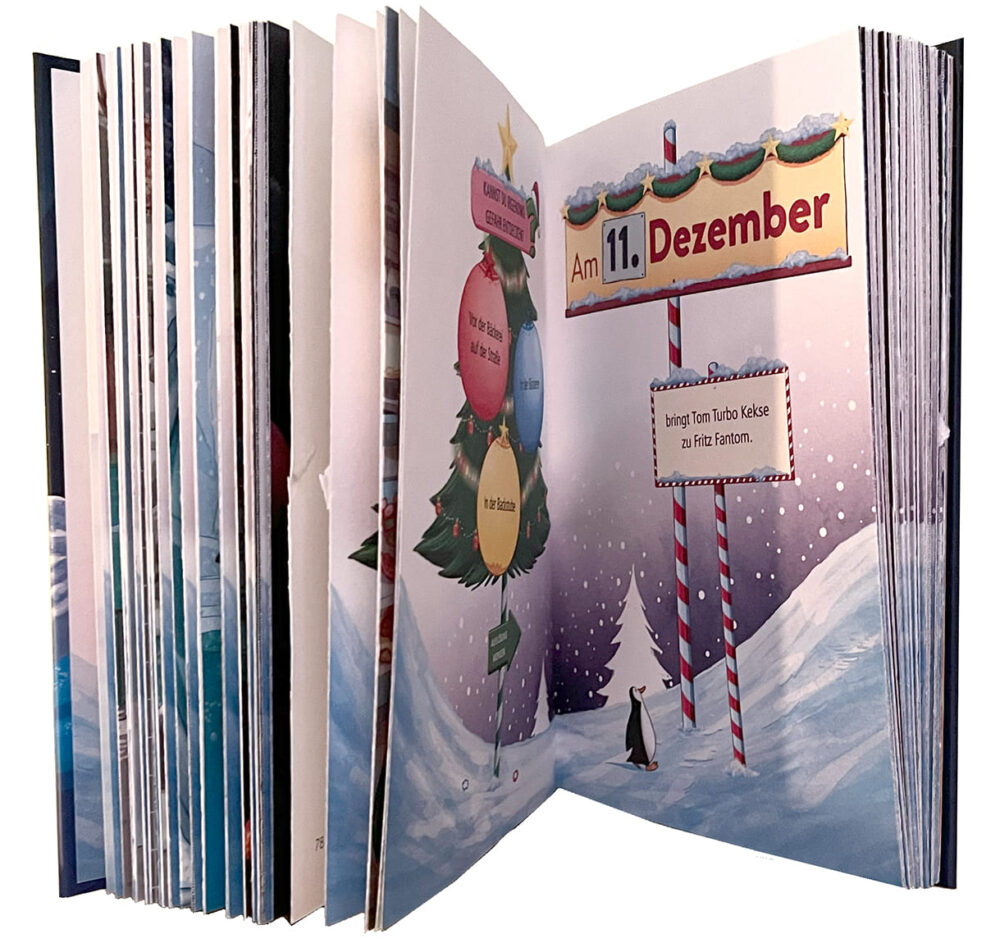

Auch wenn schon fast die Hälfte der Türchen eines Adventkalenders geöffnet sind, würde sich dieses Buch sogar jetzt noch als zusätzlicher „Türöffner“ eigenen. Dann kannst du sozusagen im Schnelldurchlauf bis zum jeweils aktuellen Datum Seiten öffnen. Im wahrsten Sinn des Wortes. Pro Adventkalendertag sind jeweils zwei Doppelseiten am Rand zusammengeklebt, die du mit der Hand, einem Lineal, einem Brieföffner usw. auseinanderbringen kannst.

So genug der technischen Anleitungen. Thomas Brezina lässt sein trickreiches Fahrrad samt Karo und Klaro Klicker (Boss 1 und 2) – und damit dich als Leserin oder Leser Tag für Tag durch ein gefinkeltes Abenteuer radeln, fliegen, gleiten, schlittern … Zunächst – einiges darf ja verraten werden, die ersten Türchen (Seiten) sind ja kein Geheimnis mehr – taucht im Zoo ein zusätzlicher, neuer Pinguin auf – mit einem wertvollen Fuß-Band, wird wieder entführt und … – die Oberbösewichter Fritz Fantom und in dem Fall vor allem Frank Frost kommen natürlich auch drin vor.

Und jedes neu Kapitel bringt auch Rätsel, die du selber lösen kannst – die Hinweise finden sich meist auf einer wimmelbildartig gestalteten Doppelseite in der Mitte zwischen den zusammengeklebten Seiten und drei Tipp-gebende Fragen am Ende des Kapitels, bevor im Text des nächsten Tages die Antwort farblich hervorgehoben abgedruckt ist.

Natürlich geht es nicht nur um den einen, oben erwähnten Pinguin – das verrät ja schon der Titel des Buches „Tom Turbo: Sieben Pinguine gesucht!“

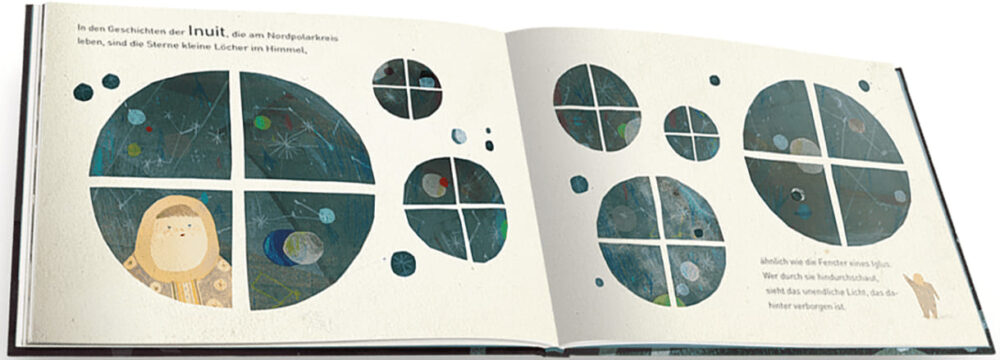

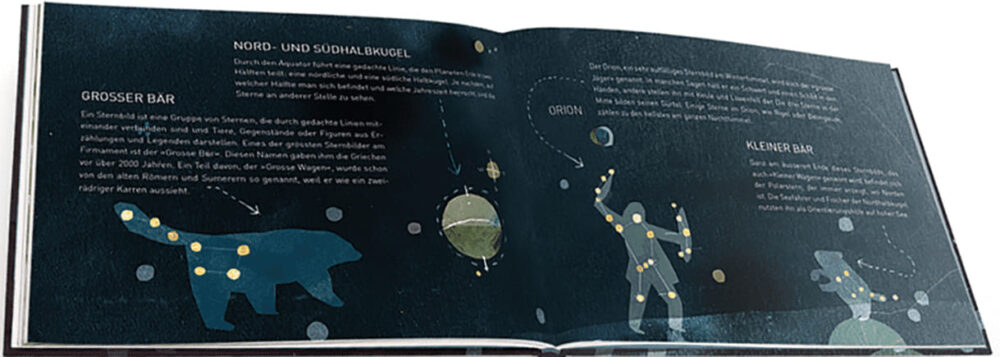

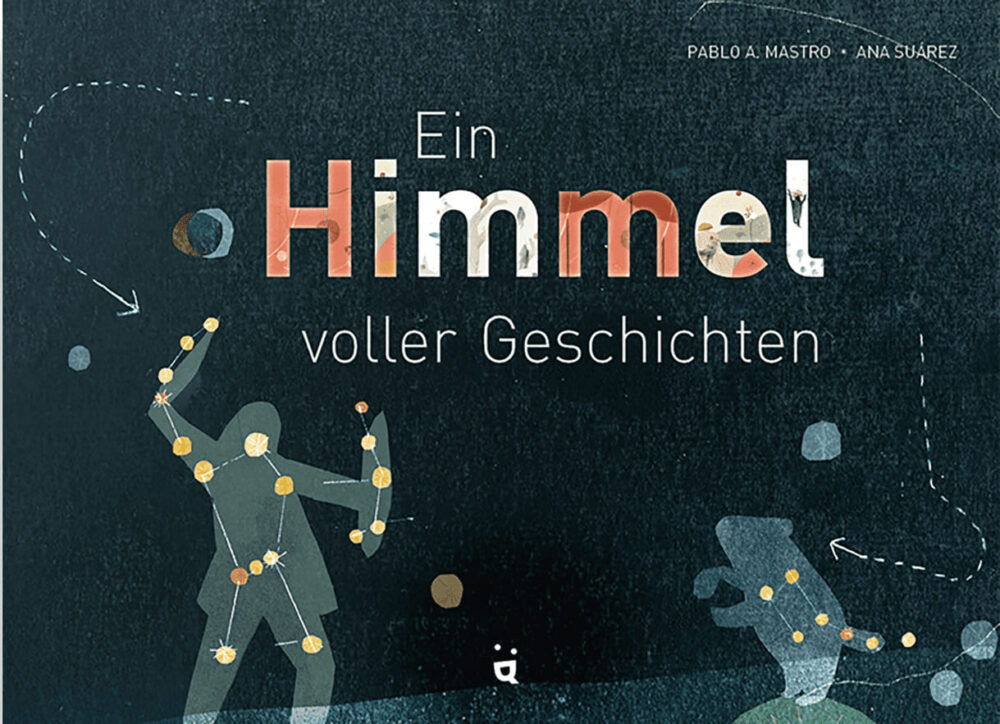

Heut wissen wir, dass die Erde keine Scheib, sondern eine Kugel ist, dass sie sich um die Sonne dreht und nicht umgekehrt und vieles mehr. Als die Menschen dies und so manch anderes (noch) nicht wussten, reimten sie sich so manche Erklärung zusammen, vieles auch in Geschichten. Nach einer Einleitung darüber, dass Sterne riesige Gaskugeln sind, die Millionen von Kilometern entfernt im Universum leuchten, erzählt das aus dem Spanischen übersetzte Bilderbuch „Ein Himmel voller Geschichten“ genau solche. In knappen Sätzen und wenigen Worten sowie Collage-artigen Zeichnungen werden Mythen aus den unterschiedlichsten Weltgegenden geschildert. So wie es zahlreiche verschiedene Sagen über die Entstehung der Erde und der Menschen gibt, so auch über die Sterne am Himmel.

Auf der letzten Doppelseite sind auf einer Weltkarte die Siedlungsgebiete jener indigenen Völker eingezeichnet, deren Geschichten über den Himmel und seine Sterne zuvor auf ebenfalls je einer Doppelseite zu lesen und sehen sind: Inuit, Navajo, (Nordamerika), Kiliwa (Mittelamerika, Mexiko) Inka (Südamerika), Kasachen, Sumerer (Asien), !Kung Buschleute (Afrika), Aborigines (Australien) und Polynesier (Südsee).

Die Inuit hoch oben im Norden fast am Pol, die im ewigen Eis und Schnee leben – so die Klimaerwärmung nicht beides zum Abschmelzen bringt, dachten, die Sterne wären kleine Löcher im Himmel – wie Fenster in ihren Iglus (Häusern aus Schnee-Ziegel). Und durch diese „Löcher“ würde das unendliche Licht durchdringen. Die !Kung-Buschleute aus der Wüste Kalahari im südlichen Afrika nannten übrigens, das was in vielen Gegenden der Welt Galaxie oder Milchstraße heißt, „Großes Rückgrat der Nacht“. Sie betrachteten es als Skelett eines Riesentieres, das die Sterne festhält.

Das griechische Gala heißt auf Deutsch Milch – womit sich der Gleichklang von Galaxie und Milchstraße ergibt. Die große Sternenstraße hätte wie verschüttete Milch ausgeschaut – so das Bild wie es zur Bezeichnung gekommen ist. Und ein antiker altgriechischer Mythos besagt, die Obergöttin Hera habe Muttermilch verspritz, als sie Herakles stillen wollte. Womit dieser Begriff von den antiken Griechen kommt und nicht – wie in diesem Buch steht – von den Römern.

Die anderen wunderbaren knappen Erzählungen mit beeindruckenden Bildern seien hier aber nicht gespoilert.

Wenn wir’s heute dank Wissenschaft und Forschung besser und anders wissen, ist so manches für uns noch immer rätselhaft und unerschlossen. Vielleicht werden Generationen später – so wir die Welt nicht unbewohnbar machen – auch über uns den Kopf schütteln, was wir uns da so ausgedacht haben. Aber selbst wenn wir heute wissen, dass nicht Unmengen an Milch im Universum verschüttet worden sind, Sterne weder Löcher/Fenster noch aus einem geöffneten Glas entwichen sind, können wir uns an solchen Mythen, Sagen und Erzählungen erfreuen – wenn sie nicht als wahr ausgegeben, sondern als Geschichten erzählt werden.

„Der Hase frisst Klee,

die Tante trinkt Tee,

im Winter fällt Schnee;

und bald

sehr bald

tut das Knie nimmer weh.“

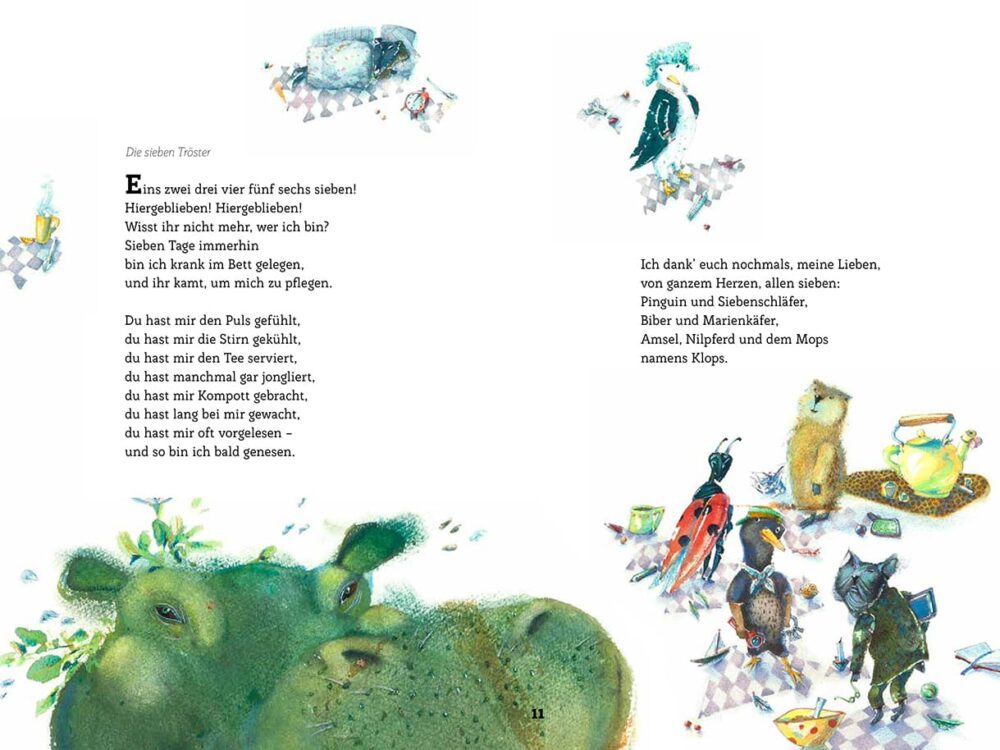

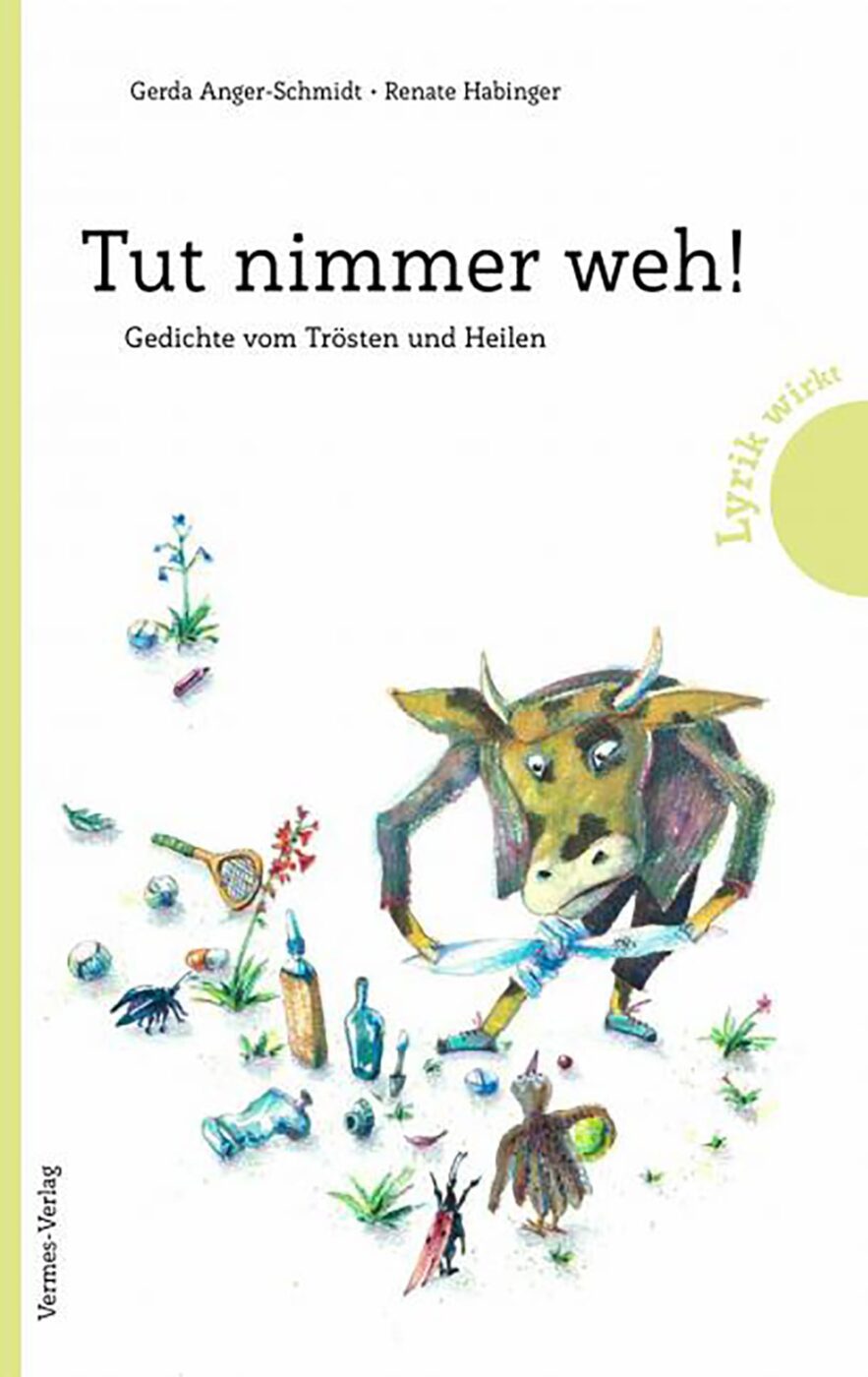

Einerseits heilen solche Reime nicht ganz wirklich Schmerzen. Andererseits aber doch. Auf Umwegen. Sie lenken die Aufmerksamkeit vom akuten Schmerz weg, entlocken das eine oder andere Schmunzeln. Vielleicht sogar Lachen. Und sie bringen vor allem Zuwendung zum verletzten Kind.

Zumindest sind die Reime von Gerda Anger-Schmidt – und die bunten, oft noch lustigeren, Bilder von Renate Habinger – im Buch „Tut nimmer weh!“ vor allem für Kinder gedacht. Und für Erwachsene, die sie vielleicht vorlesen. Oder das eine oder andere Gedicht auch auswendig gelernt bei passender Gelegenheit – hoffentlich kommen dennoch nicht allzu viele vor – aufsagen (können).

Das Buch ist erstmals schon vor mehr als 30 Jahren (damals im Verlag St. Gabriel, Mödling) erschienen, mehr erhältlich gewesen und nun – im Oktober 2022 – neu gestaltet veröffentlicht worden.

Manche Reime passen nicht mehr ganz so – das mit dem Schnee im Winter gilt in vielen Regionen Österreichs (fast) nicht, andere wären vielleicht zu überdenken – wie im Gedicht „Konrad“ der von Claudia einen Kuss fast erzwingen will. Aber insgesamt versammelt das Buch amüsante kurze und längere Gedichte, die – wenn schon nicht heilen, so doch trösten wie es im Untertitel auch heißt – können. Und gleich das erste erstreckt sich sogar über zwei Doppelseiten – mit Hasen, Ziegen, Kröten, Stieren, Katzen und neben einigen Vögeln kommt sogar noch ein Schwein vor.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen