Zeiten ändern sich, die Stadtgesellschaft hat sich geändert, damit haben das auch die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen getan. Deshalb brauchen sie auch andere, neue Geschichten. Mit diesen Ausgangsüberlegungen will die neue Leitung des Theaters der Jugend ab der übernächsten Saison den Spielplan für das junge Publikum gestalten. Das erzählen neben Aslı Kışlal, über die Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… schon hier berichtet hat, auch ihre künftige Stellvertreterin Bérénice Hebenstreit im Interview einige Stunden nach der Bekanntgabe in einer Presskonferenz mit Vizekanzler und u.a. Kulturminister Andreas Babler und Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Sie war es, die die neue Direktorin „ermutigt und unterstützt hat, mich zu bewerben, und mit der ich nun als Team die Leitung übernehmen werde“, wie Aslı Kışlal bei der besagten Medienkonferenz sagte.

Damit wollen die beiden aber alles andere als alles über Bord werfen. „Das Theater der Jugend ist eine traditionsreiche Institution. Wir möchten ihre Qualitäten und Stärken bewahren und gleichzeitig ihr Potential weiterentwickeln und neue Impulse setzen“, wiederholt die ab übernächste Saison neue Direktorin einen Satz aus dem Statement bei der medialen Vorstellung.

„Aber wir wollen einiges ergänzen und ändern“, so die beiden.

Auf die Nachfrage was, meinen Hebenstreit und Kışlal einerseits eine kooperativere Haltung anderen Einrichtungen der Stadt, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten – von der freien Szene bis hin zu Jugendzentren und andererseits, dass sich mehr Kinder und Jugendliche dieser multikulturellen, pluralistischen, vielfältigen Stadt auch auf der Bühne und in Stücken widergespiegelt erleben können.

Das große Haus, Renaissancetheater, dessen Name Kışlal durchaus in Frage stellt, „das ist aber sicher nicht vorrangig“ soll wie bisher vor allem für Kinder da sein. „Für die Jüngsten ab sechs Jahre gibt es aber zu wenig gute Stücke, wobei da deutsche Stadt- und Staatstheater einiges haben. Da sollten wir mehr zusammenarbeiten, uns austauschen, auch Stücke in Auftrage geben. Fantasie anregen, Empathie verbreiten und das alles mit Humor, da sollten wir junge Autorinnen und Autoren heranziehen, die Stücke für diese große Bühne schreiben können. Diese sollten die hiesigen Lebensrealitäten beinhalten. Wir wollen über Diversität nicht reden, sondern sie leben“, postuliert Aslı Kışlal, die das in ihrer bisherigen jahrzehntelangen Arbeit nicht nur, aber vor allem in Wien, auch praktiziert hat. „Das wofür ich jahrzehntelang gearbeitet und gekämpft habe, können wir nun in einem großen Haus umsetzen!“, freut sie sich – und wird beim Interview in einem großen Gastgarten in der Neubaugasse wenige Meter vom Renaissancetheater entfernt, immer wieder von Gäst:innen unterbrochen, um sie zu beglückwünschen.

Das designierte neue Leitungsduo will an Vielem dieser großen, traditionellen Kinderkultur-Einrichtung anknüpfen und betont, „dass wir hier mit offenen Armen aufgenommen worden sind. Obwohl wir erst ab der übernächsten Saison die Verantwortung haben, wurde uns gleich ein Büro eingerichtet, in dem wir arbeiten können.

Viele Mitarbeiter:innen waren auch bei der Pressekonferenz, treffen konnten wir sie vorher leider noch nicht, es sollte ja alles bis dahin geheim bleiben, nur mit dem Leitungsteam hatten wir direkten Kontakt. Aber damit die Mitarbeiter:innen nicht erst aus den Medien informiert werden, haben wir eine Videobotschaft aufgenommen, die alle bekommen haben. Anfang der kommenden Woche haben wir dann noch einen eigenen Termin mit allen.

Direktor Thomas Birkmeir und sein Stellvertreter, der Chefdramaturg Gerald Maria Bauer, haben uns herzlich und kollegial aufgenommen – so sollte s ja auch sein.“ Ist es leider in vielen Häusern nicht wirklich, da gibt es solche, deren Mitarbeiter:innen erst aus Medien von ihrer neuen künstlerischen Leitung erfahren oder wo Übergaben nicht wirklich stattfinden können…

Doch nun, da in einem vorigen Beitrag sowie schon öfter über ihre Arbeit auf dieser Seite Aslı Kışlal vorgekommen ist, eeendlich zu Bérénice Hebenstreit. „Seit 2017 arbeite ich als Regisseurin, hauptsächlich im Erwachsenentheater, aber schon auch für Kinder. Das erste Mal als ich für Kinder inszeniert habe, hat mich selber stark verändert. 2019 wurde ich vonm Landestheater Vorarlberg in Bregenz gefragt, ob ich „Vevi“ nach dem Roman von Erica Lillegg inszenieren möchte. Das ist eine österreichische Kinderbuchautorin (1907 – 1988), die erst wieder entdeckt werden muss. Ich würde ihre Vevi die österreichische Pippi Langstrumpf nennen. Anfangs hatte ich Zweifel, ich hab ja noch nie für Kinder ein Stück gemacht.“

KiJuKU will wissen, inwiefern diese Arbeit die Regisseurin verändert hat, noch dazu stark. „Ich hab mir davor dann Vieles angeschaut in verschiedenen Theatern und unter anderem beim Schäxpir-Festival und war extrem beeindruckt vom Niveau und wie ernst das junge Publikum genommen wird. Aber auch davon, dass da vieles für den Dialog mit dem Publikum inszeniert wird, das viel stärker und unmittelbarer reagiert. Diese Arbeit für das große Haus mit 500 bis 600 Kindern hat mich dann eben sehr verändert.“

Hebenstreit erzählt, dass sie so wie sie Erica Lillegg wieder ausgegraben hat – übrigens hat das Kinder- und Jugendtheater Next Liberty in Graz, wo sie selbst die Kunstschule Ortwein besuchte, Vevi in einer eigenen Inszenierung auf die Bühne gebracht – auch Maia Lazar wieder entdeckte und „Die Nebel von Dybern“ für das Theater Nestroyhof / Hamakom inszenierte.

Für ihre Regie von Urfaust/FaustIn and out (Goethe und Elfriede Jelinke) Im Volx Margarethen bekam sie einen Nestroy und war 2021 für den „zerbrochenen Krug“ von Heinrich Kleist“ für einen weiteren nominiert, „das war mein erster Klassiker“.

Im Herbst des Vorjahres inszenierte sie im Theater Erlangen (Deutschland) ihr zweites Kinderstück, Christine Nöstlingers viel zu wenig bekannten Roman „Hugo, das Kind in den besten Jahren“ und nennt den Roman „einen der anarchistischesten von Nöstlinger“.

So wie Aslı Kışlal „Mini-Horror“ von Barbi Marković so inszenierte Hebenstreit „Superheldinnen“ dieser österreichischen Erfolgsautorin.

„Wir kennen uns aber vor allem aus der aktivistischen Arbeit“, meinen die beidem im Gespräch mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… und da vor allem in Sachen „Aufbrechen patriarchaler Strukturen und generell von Machtgefällen leider auch in der Kulturbranche, die oft ja auch andere Ansprüche formuliert.“ So haben sie mit angestoßen, dass es Reports in Sachen Gender und Diversität für Theater geben sollte, „immerhin ist im September des Vorjahres der erste Bericht – für den gesamten Kulturbereich – erschienen“.

Gemeinsam mit Angela Heide, Julia Franz Richter, Johanna Rosenleitner, Birgit Schachner und Barbara Wolfram gründeten und betreiben die beiden die Plattform „Kill the Trauerspiel“ – „Für eine lebendige und progressive Kulturarbeit braucht es dringend Geschlechtergerechtigkeit und Diversität auf und hinter den Bühnen… ist eine Initiative, die sich für dieses Ziel einsetzt, indem sie konkrete Schritte initiiert, Allianzen aufbaut und eine Plattform für Austausch bietet“, heißt es auf der entsprechenden Website einleitend – Link am Ende des Beitrages.

„Und das wollen wir natürlich im Theater der Jugend dann auch umsetzen – gendergerechte Aufteilung in Besetzungen, Regie…“, bringt sich nun wieder Aslı Kışlal ins Gespräch ein. „Übrigens, für Jugendliche bezeichnen wir das Theater im Zentrum als verlängertes Wohnzimmer“.

Dort hatte Aslı Kışlal ihre ersten schauspielerischen Erfahrungen nach der Übersiedlung aus der Türkei nach Wien. „Ich hab in Christa Stippingers „wiener blut – keine operette“, einem modernen Romeo-und Julia-Stück gespielt. Da ging’s um Jugendbanden Anfang der 90er Jahre in Wien. Wir hatten Probenbesuche von Streetworkern mit Skinheads ebenso wie von türkischen Jugendbanden. Während ich noch auf meinen Auftritt gewartet habe stand eine Szene im Fokus, wo ein Skinhead einen türkischen Jungen mit dem Kopf in eine Klomuschel taucht, es ertönen Wassergeräusche. Im Publikum saßen zwei ältere Schauspieler:innen, die haben begonnen provokativ zu applaudieren, um die Reaktionen der Zuschauer:innen herauszufordern. Das wurde heftig, 20 bis 30 türkische Jugendliche wollten die beiden, die dann verschwanden, suchen und schlagen. Ich hab die beiden umarmt, geknuddelt und die Szene beruhigt, den Jugendlichen erklärt, dass das eben Schauspieler:innen sind. Das war der Moment, wo ich wusste, ich will Jugendarbeiterin werden.

Zuvor aber spielte sie noch in weiteren Jugendstücken, unter anderem „Trainspotting“ (Roman von Irvine Welsh, 1993). „Da gab es viele kritische Stellungnahmen. Der damalige Theater-der-Jugend-Direktor, Reinhard Urbach, hat gesagt: „Wenn die Kirche so laut schreit, dann haben wir was richtig gemacht!“

Aslı Kışlal ging dann in die Jugendarbeit, aber nie weg von Theater und Kultur. Im Verein echo konnten sich Jugendliche vor allem der zweiten Generation von Migrant:innen kulturell betätigen, mit dieser Crew inszenierte sie dann die gesellschaftspolitischen Satiren „Dirty Dishes“ und „Oma frisst“ – siehe den unten verlinkten Bericht…

„Eigentlich wollten wir uns ja als Team bewerben“, so Hebenstreit zu KiJuKU.at – unter den 40 Bewerbungen gab es auch sieben in Teams. „Doch dann wurde uns gesagt, es sei eine Hauptverantwortliche gewünscht“, fügt die künftige stellvertretende künstlerische Leiterin an. „Wir verstehen das auch als gegenseitige Kontrolle, nicht abzuheben“, so Aslı Kışlal (55) abschließend. „Außerdem vertreten wir auch zwei Generationen“, ergänzt Bérénice Hebenstreit (37)

„Das Theater der Jugend ist eine traditionsreiche Institution. Ich möchte ihre Qualitäten und Stärken bewahren und gleichzeitig ihr Potential weiterentwickeln und neue Impulse setzen. Kulturelle Teilhabe ist die Voraussetzung für ein soziales und verständnisvolles Miteinander. Kulturelle Bildung ist politische Bildung, die das Demokratieverständnis fördert – beides ist entscheidend für eine funktionierende Stadtgesellschaft. Das lustvolle (Er)leben kultureller Vielfalt auf und hinter der Bühne ist ein Schlüssel, damit sich viele unterschiedliche Menschen angesprochen fühlen und das Theater als das annehmen, was es sein kann: ein Ort, an dem spielerisch, intelligent und sinnlich Erinnerungen geteilt, Erfahrungen gemacht und Ideen für verschiedene Zukünfte eröffnet werden.

Ich wünsche mir, dass jedes Kind das Recht hat, Theater zu erleben – unabhängig vom Bezirk, der Schule oder der Familie, aus der es kommt. Das schönste Geräusch ist das Kinderlachen. Noch schöner ist es, wenn tausend Kinder gleichzeitig schreien, weil sie so aufgeregt sind, so berührt, dass sie das Leben feiern. Und es ist kein abstraktes Bild – es passiert im Theater für junges Publikum. Es ist mir selbst passiert bei meinem ersten Familienstück mit 1000 Sechsjährigen, und ich habe geweint.

Zugänge schaffen bedeutet auch, Zugänge für eine junge Generation an Künstlerinnen zu schaffen, sie für Theater für junges Publikum zu begeistern und Talente zu fördern. Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass Theater für junges Publikum als eine ernstzunehmende Kunstbranche etabliert wird – mit den Institutionen, die dafür zuständig sind: Theaterwissenschaften für Dramaturgie, Konservatorien und Universitäten für Schauspiel und Regie, bildende Kunst für Bühnenbild und Kostüme. Auch für junge Autorinnen werde ich Rahmenbedingungen schaffen, damit sie große Stücke für kleine Zuschauer*innen schreiben können. Damit diese überall gespielt werden können, wollen wir andere Häuser ins Boot holen – mit Koproduktionen, Kooperationen und Netzwerken. Es ist eine große Aufgabe.

Ich habe eine Vision von einem Theater, das die gelebte Diversität der Kinder auf die Bühne bringt. Wer erzählt welche Geschichten für wen? Das, was ich seit vielen Jahren hinterfrage, wird hier Realität. Wir werden die Jugendlichen mit ihren Geschichten abholen, damit sie sich nicht allein fühlen. Und dabei werden wir den Humor nicht vergessen, denn er ist die beste Medizin.

Die Institution soll eine lernende Institution werden, und ich eine lernende Leiterin.

Mit Respekt und Freude sage ich: Ja, ich will!“

Zum ersten Mal in der Geschichte des Theaters der Jugend in Wien (vor mehr als 90 Jahren gegründet) übernimmt ab der übernächsten Spielzeit (Herbst 2026) mit Aslı Kışlal eine Frau die Leitung dieser Institution mit zwei Häusern, rund 30.000 Abonennt:innen und ca. 200.000 verkauften Karten – auch für Vorstellungen in anderen Theatern – und einer Auslastung von rund 95 % (Fakten und Daten aus einem Beitrag zur Geschichte des Theaters auf dessen Homepage). Sie wird damit die Nachfolge von Thomas Birkmeir antreten, der mit Ende der kommenden Saison (2025/26) als künstlerischer Direktor auf eigenen Wunsch nach rund einem Vierteljahrhundert aufhört.

Aslı Kışlal (55) ist Schauspielerin, unter anderem im Theater der Jugend, vor allem aber Regisseurin (jüngst im Schauspielhaus von Elias Hirschls „Content“ und Bühnenfassung samt Inszenierung von „Minihorror“ der Erfolgsautorin Barbi Marković), Leiterin von (Jugend-)Theater(-gruppen) und Ermöglicherin und Fördererin für junge Schauspieltalente mit vielsprachigen, multikulturellen Hintergründen.

Letzteres von Anfang der 90er Jahre an als

Kinderstücke am Landestheater Niederösterreich in St. Pölten („Heidi“, „Das kleine Gespenst“), Inszenierungen am Staatstheater Mainz und dem Stadttheater Ingolstadt (Deutschland), für ihre Regie von „Stella – Das blonde Gespenst vom Kurfürstendamm“ bekam sie den Deutschen Musical Theater Peis – übrigens als erste Frau überhaupt. Die schon erwähnte Dramatisierung von „Minihoroor“ (Barbi Marković) war als beste Off-Theater-produktion im Vorjahr für den Nestroy nominiert. Den Theaterpreis für junges Publikum, Stella“ bekam sie 2021 für „Medeas Irrgarten“ – Spezialpreis für innovative Formate, die über Bühnen hinausgehen“ und war zwei Jahre später für die Jugendproduktion „FutureLeaks – Escape Patriarchy“ nominiert..

Kışlal hat in Istanbul (geboren in der türkischen Hauptstadt Ankara) zwei Semester internationale Beziehungen studiert, übersiedelte mit 19 Jahren nach Wien, wo sie Soziologie und später Schauspiel studierte und seither lebt und hier so wie in anderen Städten (siehe oben) wirkt.

Im Folgenden einige Links von Beiträgen auf Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… sowie den einzigen beiden noch verfügbaren im Kinder-KURIER über Stücke in den Aslı Kışlal in verschiedensten Funktionen tätig war – Regie, Dramaturgie, dramaturgische Beratung (outside eye)

es-war-eine-gemeinschaftsarbeit <- noch im Kinder-KURIER

von-der-kinoleinwand-in-live-schauspiel-switchen <-ebenfalls noch im KiKu

KiJuKU: Der Ausgangspunkt für „Die sieben Wünsche“ war di Bearbeitung von Märchen, nur der Gebrüder Grimme?

Henry Mason: Ich wollte schon ganz lang was über Grimm’sche Märchen machen.

KiJuKU: Wie hast du dann ausgewählt, welche du einbauen willst, es gibt ja neben vielen weniger bekannten noch mehr sehr bekannte Märchen, als nun in dieser Inszenierung vorkommen?

Henry Mason: Ich hab dann tatsächlich die gesammelten Werke von vorne bis hinten gelesen, wollte bewusst auch die weniger bekannten lesen und ich wollte einen Geschmack kriegen für die Sprache und die Muster wie sie funktionieren.

Dann hatte ich die Grundidee von dieser Familie mit der Fabrik mit diesem Grundkonflikt zwischen Papierfabrik und Zauberwald. Von da ausgehend hab ich überlegt, welche Märchenfiguren können Figuren in dieser Familie entsprechen und welche Dynamiken entstehen dadurch. Dann hat es sich fast aufgedrängt, welche Märchen es sein müssen.

Und ich wusste, dass ich hauptsächlich die bekannteren verwenden will, obwohl Motiv und Muster auch von weniger bekannten Märchen im Stück drinnen sind. Dass zwei Geschwister einem Zauberwesen begegnen, das in Nöten ist und ein Geschwisterteil hilft nicht und geht weiter und das jüngere, empathische Kind hilft – das kommt in mehreren Märchen vor.

KiJuKU: Wie kamst du auf die Idee, dass die Fabrik eine für Papierherstellung ist?

Henry Mason: Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr, wahrscheinlich aus der Konfrontation, dass der Wald irgendwie in Gefahr sein muss. Ich wollte den Wald spürbar machen, dass der auch eine Figur in diesem Stück ist, auch wenn der nie spricht oder zumindest für uns nicht hörbar. Bei der Papierfabrik ist’s am unmittelbarsten, dass die Bäume als Rohstoff dafür abgeholt werden.

KiJuKU: Dass es sieben Wünsche sind – kam das aus der vielfach magischen 7 so wie 3, manchmal auch 12; wobei 7 im in Ostasien als Unglückszahl gilt; bei Wünschen im Märchen sind’s meistens drei – waren das zu wenige?

Henry Mason: Ja, aber die sieben haben sich aus der Besetzung ergeben – ich wollte, dass jedes Familienmitglied einen Wunsch hat und ich wollte drei Generationen haben, also doch auch irgendwie 3, aber eben Kinder, Eltern, Großeltern und ein (vermeintlicher) Bösewicht. Außerdem gibt es natürlich auch viele Märchen mit sieben – Schwäne, Raben…

KiJuKU: … und Zwerge bei Schneewittchen…

Henry Mason: … genau. Dann war die Titelfindung schwierig, komplizeirt. Und eines Tages war’s klar, wenn die Familie Wunsch heißt, kann ich „Die sieben Wünsche“ machen.

KiJuKU: Ach, ich dachte, es war umgekehrt, dass die Familie eben Wunsch heißt wegen der 7 Wünsche…

Henry Mason: … ich weiß nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge das entstanden ist.

KiJUKU: Dass der Wald so eine zentrale Rolle spielt, war von Anfang an klar?

Henry Mason: Das war einer der zentralen Ausgangspunkte neben Grimm’s Märchen und drei Generationen. Ich bin ein halber Neuseeländer, meine Mutter ist Neuseeländerin. Ich war vor 1½ Jahren wieder dort und da gehst du in sehr unberührte Wälder. Diese Stille, diese Unberührtheit und diesen Zauber, den die auch haben, das hat mich sehr berührt und inspiriert. Du merkst halt, wie wahnsinnig schön, aber auch fragil diese Landschaft ist und dennoch, welche Kraft solche Wälder haben. Gleichzeitig kräftig und doch zerbrechlich, das wollt ich irgendwie schreiben.

KiJuKU: Das war auch gut wahninnig schön zu erleben bei „Ich bin der Wald“ vom VRUM Kunst-Kollektiv gemeinsam mit dem Dschungel, einer interaktiven Hörspiel-Tour in einem magischen fast Urwald, ganz in der Nähe der Prater Hauptallee – Link zur Besprechung dessen, weiter unten.

Cool ist ja, dass die Bühnenelemente (Bühne und Puppenbau: Rebekah Wild), die wie Stahlträger der Fabrik aussehen, aus Holz sind.

Dass diese Botschaft über den schützenswerten Wald fast „versteckt“ daher kommt, finde ich auch ganz gelungen.

Henry Mason: Natürlich ist es auch ein ökologisches Stück, ein Thema, das immer wichtiger wird – diese Fragilität der Natur und die menschliche Verantwortung dafür, ohne es vordergründig zu machen. Also nicht mit Zeigefinger, sondern lustvoll und durch diese Märchen. Es wissen’s ja ohnehin (fast) alle, aber du kannst es so ganz anders nehmen, wenn’s charmant gefiltert ist – durch die Märchen und dieses sehr charmante Ensemble.

KiJuKU: Auch diese Verwandlungsfiguren finde ich sehr gut.

Henry Mason: Ja, aber bitte verrat nicht zu viel. Ich wollt eine Geschichte schreiben, die viel mit Geheimnissen und Überraschungen arbeitet. Da hab ich auch bei den Fotos gebeten, dass nicht zu viel schon vorweg verraten wird. Eine Lust bei diesem Stück ist, dass auch manches wie ein Krimi funktioniert.

KiJuKu: Lieber Henry, eine sehr schöne, runde Geschichte geworden und danke für deine Zeit so unmittelbar nach der umjubelten Premiere.

Henry Mason: Gerne!

Wer regelmäßig Vorstellungen im Theater im Zentrum, dem kleineren Haus des Theaters der Jugend in Wien besucht, hat beim Betreten des Saals, in dem das jüngste Stück „Mitten im Gesicht“ läuft, vielleicht zunächst ein Déjà-Vu: „Häh, ist das nicht fast das gleiche Bühnenbild wie beim vorigen Stück „Echtzeitalter“? Pixel, dieses Mal nur „aufgeblasen, größer?“

Tatsächlich sind die quadratischen Kästchen, das Innere digitaler Bilder, unabhängig voneinander zum Hintergrund der ganz unterschiedlichen Stücke geworden. Gemeinsam ist beiden, es geht um Zentrales im Leben Jugendlicher. Und bei deren Leben verschwimmen nicht selten auch reale und digitale Welt zu ihrer echten Wirklichkeit.

Basierte „Echtzeitalter“ auf dem gleichnamigen Erfolgsroman Tonio Schachingers über (s)ein Leben in einem Wiener privaten Elite-Gymnasium rund um eine Hauptfigur, der einen Gutteil seines Selbstbewusstseins aus seinen Erfolgen in Bewerben eines Computerspiels bezog, so geht’s bei „Mitten im Gesicht“ eben um eine Nase mit wechselnden Homepage-Url als Art Kapitelüberschriften (Ausstattung: Ulrike Reinhard). Wie die Echtzeitalter-Pixelwände, so sind auch diese hier sehr flexibel. Übrigens – da hat niemand voneinander abgeschaut, die Konzepte für die jeweiligen Bühnenbilder entstanden unabhängig voneinander – einfach Zufall.

Und was für eine. Ihre Trägerin, die 15-jährige Sophie Neumann vermeint, dass sie die größte der Welt ist. Und das ist kein feiner Rekord. Sie findet sich selbst damit unmöglich hässlich – da hilft kein Trost der Oma, die einen ähnlichen „Zinken“ ihr eigen nennt. Denn Mitschüler:innen verspotten sie, „Nasenbär“ ist noch eines der harmloseren Schimpfwörter, mit denen sie ständig konfrontiert ist.

Kränkungen und Selbstmitleid lassen sie gar nicht mitkriegen, dass einem Mitschüler, Paul, in der kleinen Arbeitsgruppe zum Thema Klima, in das sie aufgrund ihres Wissens viel einbringen kann, einiges an ihr liegt. Sie aber will eher dem aufgeblasenen Schönling Leo gefallen. Was ihre Gesichtsmittelgebirge eben verhindert.

Einzig denkbarer Ausweg für Sophie: Eine OP muss her, Nasenverkleinerung. Ihre Freundin Luisa will Gegenteiliges bei ihren Brüsten, „Bienenstich statt Busen“, nennt sie es. Außerdem hat sie das Problem, dass sie auf diesen Paul steht, der wiederum sie nur als Kumpel mag.

In diesem personellen Setting lassen Peter Lund (Text), der schon etliche meist musikalischen Stücke (nicht nur) fürs Theater der Jugend verfasste und Gerald Schuller (Musik) ein 2¼-stündiges Ab und Auf rund um die Hauptfigur und vor allem das Thema Beauty, aber genauso auch Freund- und Kameradschaft und noch Cybermobbing samt Missachtung von Recht aufs eigene Foto ablaufen. Und so „nebenbei“ wird auch so manches rund um das Thema der Arbeitsgemeinschaft, nämlich Klima, angesprochen. Trotz schwungvoller Songs zieht sich – zumindest der erste Teil vor der Pause ein wenig.

Und plötzlich sagt der – nie in Erscheinung tretende – Vater, der strikt gegen einen chirurgischen Eingriff ist, ja zur Operation. Die Nase ist klein, Sophie wunderschön, Leo wird ihr Freund und sie – urgrauslich, eingebildet, überheblich…

Wie die Nase kleiner auf einer Bühne kleiner wird? Es bleibt dem wandlungsfähigen Schauspiel von Lucia Miorin überlassen – und einem Trick, der hier sicher nicht verraten wird. Neben ihr spielen Shirina Granmayeh die kumpelhafte, ein bisschen eifersüchtige Freundin Luisa. Fabian Grimmeisen ist „für einen CIS-Mann ein verständnisvoller, aufgeschlossener Junge“, Jakob Pinter ein „schöner“ Widerling Leon und Altmeisterin Susanne Altschul eine weise Großmutter Constanze Neumann. Insgesamt sind die Charaktere doch vielleicht zu schwarz-weiß klischiert.

„Schönheit beginnt in dem Moment, in dem du beschließt, du selbst zu sein“, zitiert das Theater der Jugend die französische Modedesigner-Ikone (1883 – 1971) auf seiner Homepage der Stückinfo vorangestellt.

Wie groß das Thema für viele Jugendliche tatsächlich ist, zeigte eine für die Plattform Safer Internet Ende 2023 durchgeführte Studie: „Mehr als die Hälfte der befragten 400 Jugendlichen würde gerne etwas am eigenen Aussehen ändern, mehr als 100 der 11- bis 17-Jährigen in dieser Studie (Dezember 2023) hat sogar schon einmal über eine Schönheitsoperation nachgedacht. Großen Einfluss auf das eigene Selbstbild, das sie zu Veränderungswünschen veranlasst, haben vor allem Influencer:innen und generell Social-Media-Plattformen im Internet“, berichtete Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… anlässlich des Safer Internet Tages im Vorjahr – der ganze Beitrag ist unten verlinkt.

Mehrmals sprechen die jungen Protagonist:innen in ihrem Spiel untereinander mit dem Kürzel Wwdt – was würdest du (an meiner Stelle) tun an. Gegen Ende geht diese Botschaft auch ans Publikum. Über einen QR-Code im Foyer des Theaters ist die Teilnahme an einer Meinungsumfrage möglich, ob die Zuschauerin / der Zuschauer an Stelle von Sophie „die Nase machen lassen würde“.

KiJuKU: Gab es eine reale Ausgangsgeschichte – aus deinem Umfeld oder dem Netz für diese Story?

Peter Lund: Nein, Aufgabe vom Theater der Jugend an mich war, nach „Lizzy Carbon und der Klub der Verlierer“ (nach dem Roman von Mario Fesler) wieder etwas für diese Altersgruppe (ab 11 Jahren) zu schreiben. Mich ärgert das schon seit 15 Jahren, dass das wieder so auseinandergeht mit Barbie für die Mädchen und Krafttraining für die Jungs. In meiner Jugend und auch bei Frau Nöstlinger, da war alles nicht so geschlechtermäßig getrennt. Auf das Thema Schönheits-Operationen bin ich gekommen, weil ich das von vielen gehört habe; vielleicht nicht unbedingt mit 15, aber mit 18 geht das richtig los mit sich beschnippeln lassen. Eltern schenken das zum Geburtstag… Und die Jungs rennen ab 15 ins Gym und pumpen. Was da abgeht hat mich sehr interessiert und dann hab ich da sehr lange recherchiert. Als älterer Mensch versteht man das zunächst nicht, und da musste ich erst mal reinkrabbeln in jugendliche Seelen. Da hab ich viel gelernt – auch während der Produktion, das Ensemble ist ja auch recht jung, die haben mir digital auch etliches gezeigt.

KiJuKU: Bist du dann eingetaucht in die TikTok-Welt?

Peter Lund: Ja, so viel ich musste, um’s zu verstehen.

KiJuKU: Und dann war der Plot gleich klar?

Peter Lund: Das war dann eine Art journalistischer Arbeit. Zuerst einmal war die Frage, ob Nase oder Brust. Nur da wäre wohl schnell klar, „du bist bescheuert“, bei der Nase ist zumindest halbe / halbe. Dann kam schnell die Idee mit der Oma. Ich wollte auf jeden Fall die alte Generation drinnen habe. Dann bau ich das so, wen braucht man dafür – den schönsten Jungen, einen besten Kumpel, der nicht ganz so schön ist. Und ich brauchte auch ein Mädchen, das mit ihren Brüsten unzufrieden ist, weil das ja eines der Hauptthemen ist, oder Hintern oder was weiß ich. So kam die Personage zusammen und davon ausgehend entwickle ich dann den Plot. Das ist dann so ein bisschen Heimarbeit.

KiJuKU: Wie kam’s zum Trick, der hier natürlich nicht gespoilert wird, dazwischen mit der veränderten Nase?

Peter Lund: Nun ja, das war recht rasch klar, dass es dazwischen eine längere Passage braucht, wo sie nicht die dicke Nase hat und wie sie sich dadurch verändert.

Zu einem Tanz oder auch nur Tänzchen mit dem Wolf kommt es in den nicht ganz 1½ Stunden doch nicht. Dennoch legt die Botschaft aus dem Untertitel („Wer tanzt hier mit dem Wolf?“) dieser Rotkäppchen-Version im Rabenhof-Theater (Wien-Landstraße) schon nahe, dass es nicht ums Auffressen von Menschen geht. Übrigens auch nicht um den Abschuss von Wölfen. Und das, obwohl Marie Jägerin werden will.

In der rhythmischen und von den Bewegungen dann oft doch fast tänzerischen, lustigen „Rotkäppchen“-Version im Wiener Rabenhof-Theater hat die Hauptfigur endlich einen Namen. Im Grimm’schen Märchen wird sie ja immer nur mit ihrer auffälligen Kopfbedeckung genannt.

Und sie hält sich bewusst nicht an die weit verbreitete Märchen-Version. Das taten übrigens auch schon andere Versionen – vom mitreißenden für das Grazer Next Liberty geschriebenen Musical „Grimm! – Die wirklich wahre Geschichte von Rotkäppchen und ihrem Wolf“ (Musik: Thomas Zaufke, Text: Peter Lund) , das vor acht Jahren dann auch im großen Haus des Theaters der Jugend lief bis zu „Das Rotkäppchen und der gar nicht so böse Wolf“ im Wiener WuK (Theater Zeppelin; Text: Stephan Lack, Regie: Yvonne Zahn).

Zurück in den Rabenhof: Hier ist eine Wolfsfamilie neu in jenen Wald gezogen, in dem Maries Großmutter ihr Häuschen hat. Marie trifft mit ihrem Korb – in dem Fall übrigens ohne Wein und Kuchen, nur mit Obst – auf Wolfi, das Kind von Wolfram, dem 3. und Sylva. Der junge Wolf ist eher schreckhaft. Marie und Wolfi spielen miteinander, freunden sich an. Er nimmt sie nach einigen Treffen sogar zu seinen Eltern mit. Die aber bald überreißen, dass sie vor sich das Objekt ihrer Rache haben. Ist Marie doch die Urenkelin jenes Jägers Jörg, der einst sechs der sieben Geißlein verspeiste (fälschlicherweise ist im Stück hier immer die Rede, dass er sieben gegessen hätte).

Das Jüngste hatte sich ja im Uhrkasten versteckt und überlebt. Statt wie bei Grimm die Geißenmutter, ist es hier der besagte Jäger, der dem Wolf den Bauch aufschlitzt, schwere Steine reinsteckt und zunäht. Mit dieser schweren Last im Bauch fällt der Wolf beim Versuch, Wasser zu trinken in den Brunnen. Aus. Ende. Und daher Fortsetzung – nämlich Rache. Hat es sich doch bei diesem Wolf um Wolfram, den Ersten, Großvater von Wolfis Vater gehandelt. Und so muss nun Wolfram, der Vierte, also Wolfi, schwören, diese Rache auszuüben.

Seine Eltern sind ein wenig verzweifelt. Wolfi will weder ein Schaf, noch eine Ziege reißen; Menschen fressen übrigens auch nicht, ist er doch Vegetarier. Und obendrein – wie auch sein Vater – ein wenig schwer von Begriff – zum Gaudium des Publikums.

Übrigens weder Oma noch ihre Eltern glauben Marie, dass sie einem Wolf begegnet ist. „Bei uns im Wald gibt’s keine Wölfe“, Vater Wilhelm tut’s als Fantasiegeschichte ab. Außerdem will er, dass seine Tochter die rote Mütze ablegt, wenn sie schon Jägerin werden will. Sie aber will sich nicht vorschreiben lassen, was sie anziehen oder aufsetzen darf.

Auch dieser Vater ist nicht der Schlaueste, womit Bernhard Majcen, der beide Väter spielt, mehr oder minder in seiner Rolle – nur mit anderen Kostümen (Julia Klug) bleiben kann. Regisseur und Autor dieser Version, Roman Freigaßner-Hauser hat darüber hinaus sowohl dem jungen Wolf als auch Maries Bruder Moritz für Lacher sorgende geistige Beschränktheit in die Rollen geschrieben. „Nicht die hellste Kerze auf der Torte“, beschreibt Marie ihren Bruder, den Christoph-Lukas Hagenauer ebenso spielt wie den Wolfi. Letzterer ist allerdings gutmütig angelegt, ersterer als rechthaberischer Bruder.

Elena Hückel ist die einzige aus dem Bühnen-Quartett, die „nur“ in eine Rolle, die der Marie, schlüpft. Bettina Schwarz gibt Großmutter und die beiden Mütter – jene von Marie, sowie die von Wolfi.

Viel Spiel- und so mancher Wortwitz durchzieht diese „Rotkäppchen“-Fassung mit einem Ende, das hier nicht verraten werden soll, vielleicht so viel doch: Zu Schaden kommt niemand; vielleicht abgesehen davon, dass alle männlichen Rollen durchgängig ein bisschen blöd, wenngleich mit einer ordentlichen Portion Schmäh, daherkommen. Und Wolfi jedenfalls genauso sympathisch rüberkommt wie Marie, die allerdings um etliches schlauer.

wenn-der-wolf-dann-doch-nicht-vegan-isst <- damals noch im Kinder-KURIER

musical-gegen-vorurteile-lass-dir-nichts-erzaehlen <- auch noch im KiKu

Die einen vermeinen im Bühnenbild Fliesen zu sehen, die anderen – solche, die das Buch schon gelesen haben und jene, die am Computer zocken – erkennen natürlich die Pixel (Ausstattung und Licht: Friedrich Eggert). Immerhin ist die Hauptfigur Till Kokorda (Ludwig Wendelin Weißenberger) ein Gamer, in „Age of Empires II“ sogar ein internationaler Champion. Er, der – zumindest im Roman, auf dem das Stück im kleineren Haus des Theaters der Jugend basiert – eher durch Nicht-Auffallen-Wollen durch die Schulzeit kommen will, wurde von Autor Tonio Schachinger ins Zentrum gerückt.

Das Abtauchen ins Computerspiel reicht nicht, der strenge, fast karikaturhaft – im Buch und folgerichtig im Stück – gezeichnete schikanöse Lehrer „Der Dolinar“ (Sebastian Pass) kriegt auch Till noch auf den Kieker. Allein die Vorliebe des Schülers für Informatik statt für klassische Literatur, ist schon Angriffsfläche genug. Wobei Till sich für neuere Autor:innen schon erwärmen kann, für Thomas Bernhard etwa.

Und weil Schachinger den sehr gelungenen Versuch von Regisseur Gerald Maria Bauer die fast unspielbaren autobiographischen Teile Bernhards über Kindheit und Jugend – „Ein Kind“ und „Der Keller“ – vor zwei Jahren gelungen fand, gewährte er dem Theater der Jugend die Rechte, seinen Roman „Echtzeitalter“ zu dramatisieren. Die 360 dichten von vielen Episoden eines strengen Schul-Regimes ebenso wie den Freiräumen, die sich Jugendliche erkämpfen, samt Anspielungen auf zeitgeschichtliche und aktuell politische Ereignisse (nach Schachingers eigener Schulzeit – Ibiza-Video etwa oder die Anspielung auf Polizeipferde des damaligen Innenministers Herbert Kickl und nicht zuletzt auf Corona) sind in ihrer Essenz UND in vielen Details in den knapp mehr als zwei Stunden auf der Bühne zu erleben.

Der „Schlüsselloch“-Roman des Autors über (seine) Schulzeit im Theresianum, nur leicht verändert Marianum genannt, wurde als sein zweites Buch (nach „Nicht wie ihr“ über einen Profi-Kicker namens Ivo) bereits vor zwei Jahren mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet.

Neben den beiden schon genannten Gegenspielern – die einzigen, die „nur“ ihre jeweilige Rolle haben – switchen die fünf Mitspieler:innen in verschiedenste Figuren. So gibt Sophie Aujesky sowohl die Schülerin Fina als auch Tills Mutter sowie die Schuldirektorin, eine Therapeutin und eine Buchhändlerin, bei der sich die Jugendlichen mit Reclam-Ausgaben eindecken wollen, wie sie „Der Dolinar“ möchte. So unterschiedlich die Figuren, so gekonnt stellt sie die Schauspielerin dar.

Curdin Caviezel pendelt zwischen Mitschüler Khakpour, dem Notar in Sachen Erbe nach dem Tod von Tills Vater.

Stefan Rosenthal spielt zwei verschiedene Mitschüler und obendrein bei einer Schulfeier den Opa des einen mit ungarischen Wurzeln. Feli, Tills Freundin, wird ebenso wie seine Tante von Aña-Maria Kunz verkörpert. Schließlich pendelt Clemens Matzka zwischen Tills Vater, der früh stirbt, einem ein wenig karikaturhaften Sektions-Chef bei einem „bemühten“ Kreativbewerb und noch weiteren drei Figuren.

Von Tills Gamer-Karriere wissen nur wenige, die hängt er nicht an die große Glocke. In einem Anfall von bemühter Kontaktaufnahme seiner Mutter zu ihm, versucht er ihr krampfhaft die Faszination dafür zu vermitteln. Fällt unter die Kategorie „bemüht“, die in der Schule kaum besser als ein „Fleck“ ist.

Im Roman formulierte es Schachinger so – noch für Mutter und Vater: „Sie sprechen über Computerspiele, wie jemand, der nicht lesen kann, über Bücher spricht, und ihre Sorgen unterscheiden sich kaum von den Sorgen derjenigen, die zur vorletzten Jahrhundertwende ins Kino gingen und fürchteten, der Zug könnte aus der Leinwand über sie hinwegrollen.“

Die Liebe des Lehrers Dolinar zur Literatur, die er über Druck versucht, seinen Schüler:innen zu verklickern, prallt an Till eher ab, auch wenn ihm Freundin Feli sagt: „Bücher sind wichtiger als Spiele, weil Bücher Mitgefühl vermitteln.“

Aber gilt das auch so generell? Gibt es nicht auch Bücher – ebenso wie Filme, Lieder, Bilder und jedwede künstlerische Äußerung, die auch Hass vermitteln?

Eine Dimension des Romans, die im Stück weniger zur Geltung kommt, ist die immer wieder durchblitzende subtile bzw. fallweise sarkastische Kritik am abgehobenen elitären Dasein und der daraus resultierenden Haltung in dieser privaten eher Upper-Class-Schule, in der unter anderem viele überkommene Umgangsformen überleben.

Miranda ist eine Wucht. Voller Energie. Springt, rennt und – haut sich auf den Boden, wenn sie nicht kriegt, was sie will. Vordergründig liebevoll loben ihre Eltern sie ständig als bestes, schönstes, tollstes, kreativstes und so weiter Kind. Um Auszucker der Tochter zu vermeiden, schenken sie ihr alles, was sie sich wünscht.

Ihre beste Freundin Tina aus der Nachbarschaft hat ziemlich gegenteilige Eltern. Keine Sekunde Zeit für die Tochter. Kaum fängt Tina an auch nur irgendwas zu sagen, sind Mutter wie Vater an ihren Handys und jedenfalls nicht wirklich anwesend. Zuhören? Fehlanzeige.

Tina ist gern bei Miranda, dort ist’s irgendwie paradiesisch. Obwohl so wirklich gehen auch deren Eltern nicht auf sie ein – überhäufen mit Geschenken und Superlativen an Lobpreisungen wirken eher, als erkauften sie sich damit ihre Ruhe, auch wenn sie viel empathischer agieren als ihre Gegenstücke.

In dieses Setting pflanzt Alan Ayckbourn die turbulente Kinderkomödie „Miranda im Spiegelland“ (2004 auf Englisch erschienen „Miranda’s Magic Mirror“), von Inge Greiffenhagen und Bettina von Leoprechting auf Deutsch übersetzt und nun – wieder (erstmals schon 2006) – im großen Haus des Theaters der Jugend, dem Renaissancetheater in der Wiener Neubaugasse (Regie dieses Mal: Nicole Claudia Weber), zu erleben: Turbulent, rasant, vergnüglich mit Botschaft, die sich aus der Geschichte selbst ergibt und damit keinen erhobenen Zeigfinger nötig hat.

Miranda ist so von sich eingenommen, so auf sich allein konzentriert, von sich besessen, dass sie sich in dem neuen Spiegel, den sie sich gewünscht hat, stäääändig nur selber anschaut, posiert… (Was ausgehend von einer griechischen Sage in der Psychologie als Narzissmus bezeichnet werden würde.)

Nun hat auch sie keine Zeit mehr, mit Tina zu spielen. Nicht nur das, sie fängt an ziemlich garstig zu werden, die Freundin wüst zu beschimpfen und vor allem abzuwerten. Worauf diese sich verzieht – und bei ihr Zuhause verkriecht. Sie verinnerlicht die Abkanzelungen – dumm, hässlich usw. Von ihren Eltern hört sie ja nix Gegenteiliges.

Und so traut sie sich nicht mehr in den Spiegel zu schauen. Weshalb ihr Spiegelbild abhaut. Aber auch das von Miranda verzieht sich. Mit so einem eingebildeten, aufgeblasenen, herumkommandierenden Gegenüber auf der anderen Seite des Spiegels will Adnarim nix zu tun haben. Und so schaut eines Tages Miranda ganz schön verblüfft in den Spiegel, aus dem ihr Kram entgegenblickt. Der ist wiederum von Mark davongerannt. Genau – Spiegelbildliche Namen.

Natürlich gibt sich Miranda damit nicht zufrieden, auch wenn Kram sie ganz schön spiegelt. Gerade das gefällt ihr nicht, sagt er ihr doch die Wahrheit, dass sie sich unerträglich aufführt. Aber er hilft ihr, in den Spiegel zu steigen und auf die andere Seite zu kommen, um nach Adnarim zu suchen. Die Bühne dreht sich und ist gar nicht mehr so bunt – irgendwie wie hinter den Kulissen eines Theaters (Bühnenbild: Judith Leikauf und Karl Fehringer). Im Spiegelland ist links recht und vorwärts rückwärts. Der Einfachheit halber aber werden Sätze nur wortweise von hinten nach vorne gesagt und nicht – wie manche Menschen es perfekt können komplett rückwärts gesprochen, also nicht: nehcorpseg sträwkcür, sondern dann „nur“ gesprochen rückwärts.

Auf der Suchen nach dem Spiegelbild und damit gleichzeitig ihrem Inneren wird es für sie notwendig, ihren Hochmut einzusehen, sich zu entschuldigen, läutern und so weiter… Charlotte Zorell ist eine herrlich auszuckende Miranda, die sich auch nicht ruck-zuck wandelt, sondern die Mühsal solch einer Läuterung spürbar erleben lässt.

Olivia Marie Purka verfällt, von den Eltern ignoriert und von der Freundin runtergemacht, glaubhaft in depressive Zurückgezogenheit und lässt sich nur zögernd in die gegen Ende neu erwachenden Freundschaftsangebote Mirandas ein. Ihr Vater Uwe Achilles spielt auch einen etwas minderbemittelten Wachmann beim Palast der Spiegelfürstin, Pia Baresch ihre Mutter, schlüpft auch in der Rolle dieser Fürstin Allebasi – unnahbar und doch letztlich mitfühlend spielt.

Mirandas Vater Frank Engelhardt übernimmt überhaupt glich viele Rollen – Trops Gnagflow, das Spiegelbild von Wolfgang Sport, den Hauptmann und Chef der Palastwache sowie den Ober-Verwalter aller Spiegelbilder und erweist sich als stark wandlungsfähig. Mirandas Mutter wird von Christine Garbe gespielt, die auch als Tergram (Spiegelbild von Margret) im Spiegelland in Erscheinung tritt.

Neben den Rollenwechsler:innen und den schon genannten Darstellerinnen von Miranda und Tina bzw. Adnarim und Anit ist auch Fabian Cabak als Kram (der Mark ist nie zu sehen) auf eine Rolle konzentriert. Und nicht zu vergessen: Wie eine Art Showmaster fungiert Jonas Graber als Erzähler, der die Story kapitelweise am Laufen hält – aber auch direkt ins Geschehen eingreift. Etwa mit dem Schluss-Gag – nein, das sei hier nicht verraten.

„Heimat ist … wo deine Freunde sind!“, steht auf dem großen Sticker und den beiden gezeichneten Ziegen – Schwänli und Bärli. Die gibt’s zum Programmheft von „Heidi“ im Renaissancetheater, dem größeren der beiden Häuser des Theaters der Jugend in Wien. Der Dauerbrenner – Buch, Comic, Animationsfilme und immer wieder auch auf Theaterbühnen (vor zwei Jahren im St. Pöltner Landestheater, bald danach im Kabarett Niedermair, nun – wieder einmal – in Wien) – hat von seinem Charme, aber auch den Botschaften in den rund 145 Jahren seit der Erstveröffentlichung der beiden Bücher von Johanna Spyri wenig bis nichts verloren.

Hin und wieder werden Akzente verlagert, verstärkt, das eine oder andere neue hinzugefügt. Aber der Kern reicht: Junges Mädchen wird Waise und landet beim einzigen verbliebenen Verwandten, dem Großvater, der als Einsiedler, genannt Alm- oder Alp-Öhi (von Oheim, einer altertümlichen Bezeichnung für Onkel) hoch über Maienfeld (Schweizer Kanton Graubünden) zurückgezogen lebt und mit keinem Menschen was zu tun haben will. Ausgegrenzt und mit bösartigen Gerüchten von der feinen Dorfgesellschaft belegt, gelingt es Heidi natürlich das harte Herz des Opas aufzuweichen.

Da muss sie auch schon wieder weg – auf Betreiben der Dörfler‘:innen einerseits – das Mädchen soll Bildung erhalten – und des reichen Frankfurter Wirtschaftstreibenden Sesemann, landet sie in dessen Haushalt – als Spielgefährtin für seine Tochter Klara, für die er kaum bis nie Zeit hat. Und die unter einer Art Glassturz gehalten wird, mit ihrem Rollstuhl darf sie praktisch nie außer Haus. Und bei den Sesemanns herrscht die Karikatur eines Kindermädchens, Fräulein Rottenmeier, an der eine Art Feldwebelin verloren gegangen sein dürfte 😉

Gerade letzteres wird in der Inszenierung im Theater der Jugend – Direktor von Thomas Birkmeir verfasste die Spielversion, Claudia Waldherr inszenierte sie – richtiggehend zelebriert: Mit einem Schuss offenkundiger Kritik an „teutschem“ Militarismus verleiht Karoline-Anni Reingraber dieser Rottenmeier eine Riesenportion Unsympathie und doch einer kräftigen Nuance von Humor und (Selbst-)Ironie. Reingraber schlüpft noch in weitere Rollen, unter anderem die der blinden Großmutter des Geißen-Peters (Jonas Graber), des Ziegenpeters mit dem sich Heidi anfreundet.

Die erdig aufmüpfige, insbesondere in Frankfurt, wo Heimweh nach den Bergen sie krank werden lässt, alles hinterfragende Heidi, die ähnlich sturschädelig wie ihr Opa sich nichts gefallen lässt, wird von Franziska Maria Pößl erfrischend, herzlich, hinreißend gespielt. Sie ist die einzige, die „nur“ diese Rolle übernimmt. Ihre Kolleg:innen müssen sich wandlungsfähig erweisen. Sogar Frank Engelhardt, als der verwilderte Outlaw auf der Alm, der aber dann als er Heidi ins Herz geschlossen hat, zum Kämpfer wird, agiert auch noch als Koch bei den Sesemanns und als Dorflehrer, der sich mit den anderen Maienfelder:innen gegen den Öhi stellt.

Gegensätzliches spielt auch Uwe Achilles – als strenger und mitunter gar nicht wirklich christlicher Pfarrer im Dorf sowie als Sesemann’scher Diener, der die Befehle der „Generalin“ Rottenmeier mitunter unterläuft.

Im Rollstuhl fährt Shirina Granmayeh als Klara, die durch Heidi – Rottenmeier zum Trotz – erstmals wieder lachen kann und aufblüht. Dass sie letztlich doch aufsteht und geht, ist schon im Roman angelegt und irgendwie … – naja. Es gab auch schon Inszenierungen, in denen sie mit Hilfe mit dem Rollstuhl auch auf die Alm zum Öhi kam.

Sascia Ronzoni taucht immer wieder – neben anderen Rollen – als Erzählerin auf. Vielleicht das eine oder andere Mal zu oft, weil der – natürlich verkürzte -Fortgang der Geschichte sich an so manchen dieser Stellen doch selbst erklärt.

Besonders abstoßend findet Heidi in der Sesemann’schen Wohnung die vielen von der Decke hängenden Jagd-Trophäen-Geweihe (Bühnenbild: Daniel Sommergruber).

Am Ende, nachdem Opa und Geißen-Peter, von Klara telegrafisch alarmiert, zur Rettung von Heidis Heimweh in Frankfurt auftauchen, geht’s in dieser Version allerdings (noch) nicht zurück in die Berge, sondern erst noch auf gemeinsame Weltreise – mit der Erkenntnis aus dem eingangs geschilderten Buttons-Spruch: Heimat ist – wo deine Freunde sind!“

Beinahe endete der Applaus für die vier Darsteller:innen sowie auch für das Team hinter der Aufführung von „Funken“ im Theater im Zentrum nicht – Stückbesprechung (samt Infos) unten gegen Ende des Beitrages verlinkt. Jubelrufe und heftiges Klatschen für das körperlich-energetisch starke Stück über Jugendliche, die allein auf sich gestellt auch fast zynisch gedachte Situationen Erwachsener meistern. Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… hatte mit Till Wiebel schon vor drei Jahren, als er mit dem Text einen der Retzhofer Dramapreise gewonnen hatte, kurz gesprochen. Nun nach der Inszenierung – Wien war nicht die erste, in einigen deutschen Städten wurde es schon gespielt – stellte sich der Autor einem Gespräch mit dem Journalisten; der vergessen hatte, davon ein Foto machen zu lassen ;(

KiJuKU: Wie oft hast du mittlerweile Inszenierungen deines Stücktextes erlebt?

Till Wiebel: Die Uraufführung war in Berlin, dann ging das Stück in Deutschland ein bissl rum – Braunschweig, Kassel, Kaiserslauten, Dessau. Jetzt Österreich-Premiere in Wien – da schließt sich der Kreis, der Text wurde ja sozusagen in Österreich geboren. Nächste Saison kommt es jedenfalls noch nach Heidelberg.

KiJuKU: Wodurch unterscheiden sich die verschiedenen Inszenierungen vor allem?

Till Wiebel: Die Tema suchen jeweils unterschiedliche Sachen in der Geschichte und Strategien, diese zu erzählen – in der Spielweise, der Bühne und kommen alle zu unterschiedlichen Ergebnissen. Dementsprechend sind das sehr unterschiedliche Theaterabende, der Text bietet ja ganz viel an. Sie unterscheiden sich eigentlich fast in allem.

KiJuKU: Warst du bei jeder Inszenierung dabei?

Till Wiebel: Ich hab bisher alle Versionen gesehen.

KiJuKU: Bist du mit allen zufrieden oder gibt es welche, die deine Intentionen stärker oder besser treffen?

Till Wiebel: Bestimmt kann ich mich manchen Erzählweisen mehr anschließen als andere oder die berühren mich mehr. Gleichzeitig vertrau ich aber auch darauf, dass die einzelnen Teams für sich was finden. Dementsprechend ist das gut, wenn es unterschiedliche Ästhetiken, weil dadurch unterschiedliche Menschen angesprochen werden. Es geht gar nicht darum, was mir mehr oder weniger gefällt. Es ist gut, dass alle Teams aus dem Text heraus schöpfen.

KiJuKU: Was war nun hier bei der Wiener Inszenierung das Spannendste oder vielleicht auch Überraschendste?

Till Wiebel: Ich bin total begeistert von dieser sehr starken Körperlichkeit. Die spielen hier ja fast zwei Stunden – mit einer Pause – und ballern energetisch so richtig durch. Diese ganze Inszenierung hat durchgehend ein sehr hohes Level. Das ist – wie ich gedacht habe – dem Text sehr nah, dass das Spiel eine sehr hohe Frequenz hat. Gerade in der zweiten Hälfte hatte ich das Gefühl, es läuft eigentlich durchgehend wie so ein Puls und ganz viel überschlägt sich in den Ereignissen, indem körperlich agiert wird, weil die Spielerinnen und Spieler sich so richtig reinschmeißen. Das find ich sehr bemerkenswert.

KiJuKU: Was war für dich der allererste Ausgangspunkt für diesen Text bzw. die Geschichte?

Till Wiebel: Von vornherein haben sich für mich einige Dinge gemischt: Meine persönliche Biographie hat viel mit Ferienlagern zu tun – ich war als Kind und Jugendlicher viel in solchen Räumen unterwegs.

KiJuKU: Mit positiven oder negativen Erinnerungen?

Till Wiebel: Eher sehr positiven. Die Figuren in „Funken“ haben eigentlich ja auch eine gute Zeit, auch wenn ihnen schlimmer Dinge widerfahren. Es ist immer ein Ort, der besonders ist – abseits von zu Hause, da sind fremde Leute, andere Abläufe. Es ist oft ein Ort, der so abseits ist von allem, was du bis dahin kennst. Dementsprechend können da alle auch anders sein als sie sonst sind. Das ist das Potenzial.

Und andererseits ging’s mir darum, zu befragen, was ist Normalität. Wer ist eigentlich normal. Mit welchen Gründen wird „nicht-normal-sein“ abgewertet und wie kann man das umdrehen? Was passiert dann. Das sind so zwei wichtige Startpunkte für meine Geschichte gewesen. Und wie man eine Geschichte über Normal- und Nicht-Normal-Sein erzählen kann, ohne dass das eine besser ist als das andere.

KiJuKU: Mir sind beim Lesen des Textes zwei Klassiker in den Sinn gekommen: „Herr der Fliegen“ von William Golding und „Boot Camp“ von Todd Strasser, besser bekannt unter seinem Pseudonym Morton Rhue.

Till Wiebel: Der Text nimmt Motive auf, die in verschiedenen auch bekannten Erzählungen stecken, aber er will in entscheidenden Momenten vieles ganz anders machen. Herr der Fliegen ist so eine Sicht von Erwachsenen, dass Kinder oder Jugendliche, wenn sie allein auf sich gestellt sind, gewalttätig werden. Vielleicht kämen Kinder da ja viel eher ganz gut klar damit, wenn die Erwachsenen sich zurückhalten würden.

KiJuKU: Es gibt übrigens von Rutger Bregman in seinem Buch „Im Grunde gut: Eine neue Geschichte der Menschheit“ die reale Geschichte einer Gruppe von sechs Jugendlichen, die 1965 in einem Unwetter auf einer kleinen unbewohnten Insel im Pazifik landeten und erst nach mehr als einem Jahr entdeckt und gerettet wurden. 15 Monate haben sie gemeinsam friedlich ge- und überlebt – siehe Link unten.

Till Wiebel: Ach ja, danke

KiJuKU: Wo wird „Funken“ nach Wien noch gespielt?

Till Wiebel: Im Januar in Heidelberg.

KiJuKU: Kommt das Stück auch nach Graz, wo es ja mit dem Retzhofer Dramapreis ausgezeichnet worden ist?

Till Wiebel: Nicht, dass ich wüsste.

KiJuKU: Noch eine ganz andere (Detail-)Frage: Hat die Zahl 38 eine besondere Bedeutung – immerhin beherrscht Ariana Tuktuganov so viele Sprachen und Elena Brecher sagt zu ihrer Schwester Helena, dass sie die 38-Meter-Weitwurf-Marke schaffe. Und 38 ist doch 42 minus 4 – VIER?

42 ist in Douglas Adams‘ „Per Anhalter durch die Galaxis“ die „Antwort auf die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“.

Und in „Funken“ lässt du Twinkle sagen, dass vier eine „großartige Zahl“ ist, „wusstest du, dass die 4 die einzige Zahl ist, die ausgeschrieben so viele Buchstaben hat, wie die Zahl selbst angibt? V – I – E – R. 4. Ist das nicht aufregend?“

Till Wiebel: „Das mit der 38 ist reiner Zufall und hat keine tiefere Bedeutung.“

Zwar gab es nicht – wie bei einer anderen Version mit musicalartigen Songs im St. Pöltner Landestheater – am Ende „Zugabe!“-Rufe. Aber dennoch großen, fast nicht enden wollenden Jubel nach der Premiere von Erich Kästners „Emil und die Detektive“ im großen Haus des Theaters der Jugend in der Wiener Neubaugasse (Renaissancetheater). Rund zwei Stunden (eine Pause) spielte das Ensemble eine Fassung von Sarah Caliciotti und Frank Panhans (letzterer hatte auch bei der St. Pöltner Version mitgewirkt).

Flott und mitreißend spielt das großartige Ensemble die Geschichte von Emil, dem Buben aus der eher ländlichen Kleinstadt, der ins große Berlin fährt und im Zug vom „feinen“ Herrn Grundeis, der später unter noch weiteren Namen in Erscheinung tritt, beklaut wird. Und auf der Suche nach diesem in der Großstadt, um wieder an sein Geld zu kommen, Freund:innen findet, die natürlich den Dieb überführen und so ein Happy End – durch den Zusammenhalt der Kinder aus der Groß- und der ländlichen Kleinstadt samt Verfolgungsjagd durch das ganze Theater – herbeiführen.

Zwei Besonderheiten weist die Wiener Inszenierung (Regie: Frank Panhans, Dramaturgie: Sarah Caliciotti) auf. Erich Kästner (1899 – 1974), der Autor des Romans – und vieler anderer Kinderbücher (u.a. „Pünktchen und Anton“ – in der vorigen Saison vom Theater der Jugend gespielt; „Das fliegende Klassenzimmer“ – Neuverfilmung vor einem Jahr im Kino; „Konferenz der Tiere“ – im Vorjahr vom Linzer Theater des Kindes gespielt) – tritt in Erscheinung. Uwe Achilles, spielt diesen und erzählt, er hätte eigentlich ganz was anderes schreiben wollen und sei sozusagen zufällig in diese Geschichte gestolpert… Wie alle anderen – außer Jonas Graber, der durchgehend den Emil Tischbein spielt und sein Gegenspieler, der ihn beklaut (Frank Engelhardt), schlüpft Achilles in mehrere Rollen. Lachstürme löst er mit der karikierten in Berlin auf Emil wartenden Großmutter aus – da erinnert er irgendwie an die filmische Mrs. Doubtfire.

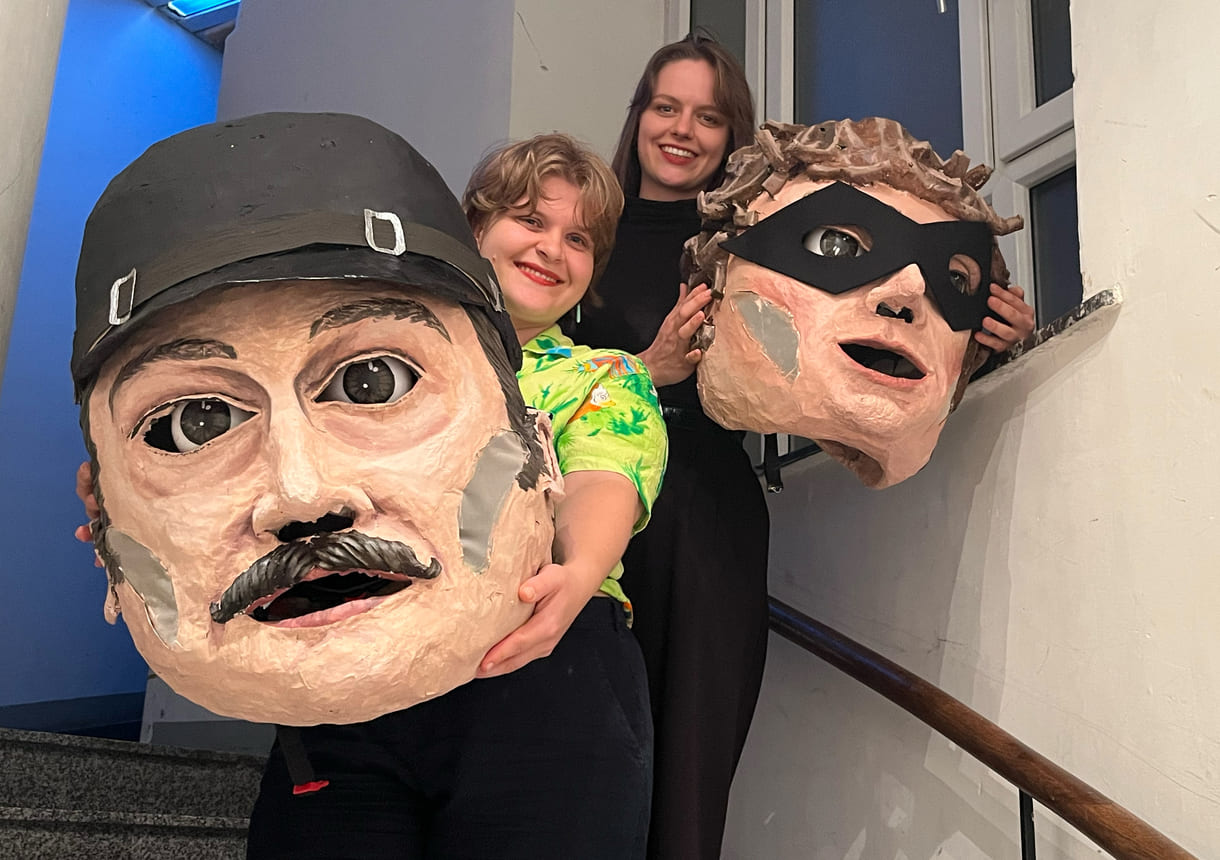

Zweite Besonderheit: Wenn Emil schläft, plagen ihn Albträume, weil er in Neustadt als Mutprobe einem großherzöglichem Denkmal eine rote Nase aufgesetzt und einen Schnurrbart gemalt hat. Die Figuren, die in diesen Träumen auftauchen, zeichnen sich durch riesige Köpfe aus – mit vergrößerten Gesichtern vom Polizisten und den anderen Mitspieler:innen. Designt von Kostümbildnerin Anna Katharina Jaritz, haben Paoletta Chalupar und Katrin Vogler aus der Kostümabteilung des Theaters der Jugend diese Riesenhäupter gebaut – mehr dazu in einer eigenen Story, unten verlinkt.

Mit diesen Köpfen zu spielen und manches Mal auch zu tanzen war für die Schauspieler:innen eine ordentliche Herausforderung, wie einige von ihnen nach der Premiere im Small-Talk mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… gestehen. Aber, so fügen die kürzest Befragten auch an, „wir hatten gutes Training dazu“ – von Wieda Shirzadeh, die das Bewegungs-Coaching leitete.

Und wenn wir schon bei den Dingen sind: Beachtlich und ebenfalls teils riesig sind die Bauten des Bühnenbilds – ob’s der Zug, der Bahnhof, dessen oberer Stock später zur Straßenbahn wird oder das Hotel sind (Bühnenbild und Video: Ulv Jakobsen).

Sehr beachtlich ist auch die Wandlungsfähigkeit der Schauspieler:innen, die in ihren jeweiligen Rollen oft ziemlich gegensätzlich agieren und kostümmäßig ausstaffiert sind. Das gilt insbesondere für Tara Michelsen, die einerseits die freche, quirlige Cousine Emils, Pony Hütchen ebenso verkörpert wie die eher voluminöse Dauerquasslerin im Zugabteil von Emil und Grundeis; ebenso aber für Benita Martins, die einen ähnlichen Spagat spielen darf – die Professorin genannte zurückhaltende Schlaueste der Detektivband sowie die Bäckerin Wirth, die bei Friseurin Ida Tischbein, jedes rechtspopulistische Gerücht gegen die Großstadt Berlin auskotzt – mit Anleihe von Trumps Katzen- und Hundefresser-Sager. Steigende Kosten und geringe Einnahmen der Friseurin werfen „nebenbei“ Schlaglichter auf vergangene und aktuelle Ungleichheiten.

Gar auf vier Rollen bringt es Stefan Rosenthal als Neustadts Wachtmeister Jeschke, Zug-Schaffner, „Kleiner Dienstag“, der bei den Detektiven den Telefondienst zu Hause machen muss – alte Zeiten, kein Handy, nur Festnetz mit Wählscheiben-Apparat und ganz wenigen Fernsprechern – und schließlich als verkleideter Page im Hotel, damit die Detektiv:innen an den Dieb herankommen können.

Von der gluckhennen-artigen Mutter Ida Tischbein über eine recht grantige Berliner Kellnerin bis zur toughen Bank-Kassiererin reicht der Bogen, den Sophie Aujesky spielt. Zwischen jeweils drei Rollen switchen auch Marko Kerezović (Detektiv Gustav mit der Hupe, einer der Jungs in Neustadt und dort auch Bahnhofsvorsteher), Konstantin Mues Bœuf (Detektiv Mittenzwey, Junge in Neustadt, Polizist) sowie Nikolaus Lessky (Detektiv Mittendrei, Junge in Neustadt, Beamter am Bahnhof Friedrichstraße).

In zwei Szenen der „Emil und die Detektive“-Version im Wiener Theater der Jugend treten Schauspieler:innen mit beeindruckend großen aufgesetzten Köpfen auf – und tanzen sogar damit in den Albträumen von Emil Tischbein. Entworfen hat die Köpfe Kostümbildnerin Anna Katharina Jaritz, gebaut wurden sie von Paoletta Chalupar und Katrin Vogler aus der Kostümabteilung des Theaters der Jugend.

Trotz ihrer Größe seien die Köpfe gar nicht so schwer, aber auch nicht gerade leicht, so sagen einige der Schauspieler:innen, die in diesen beiden Szenen sich mit diesen bewegten und sogar tanzten. Wie sie diese überdimensionalen Kopien der Häupter der Schauspieler:innen bauten, verraten die beiden Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…: Inneres Gerüst ist Hasendraht und darüber viel Pappmaschee, das wir außen dann bemalt haben. Damit die Spieler:innen die Köpfe sicher tragen können, sitzt in der Mitte ein Skaterhelm, über diesem mehrere Schaumstoff-Schichten. Die Augen sind Plexiglaskugeln, die wir bemalt haben.“

Und dann zeigen die beiden zwei spezielle Stellen an den Wangen der großen Köpfe: Dünner Gitterstoff. „Da können die Schauspieler:innen durchschauen und sie kriegen so auch genug Luft!“

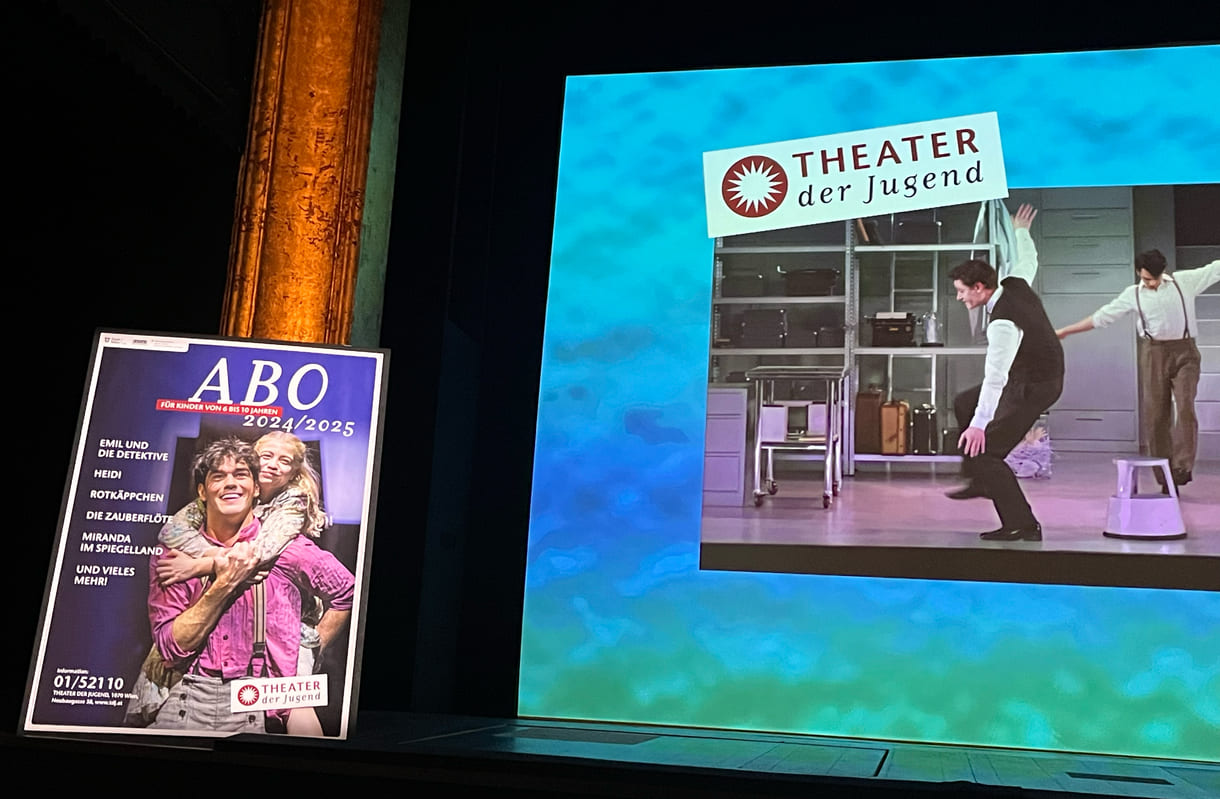

Als hätte der Dramaturg es inszeniert, fand das Saison-Mediengespräch des Theaters der Jugend nach dem rekordheißen Sommer am Tag des Temperatursturzes statt. Gerald Maria Bauer, auch stellvertretender künstlerischer Leiter des TdJ in Wien vertrat den erkrankten Direktor Thomas Birkmeir und begann düster: „Wir erleben gerade einen sehr dunklen Herbst: Es wurde ein Superwahljahr angekündigt, und das Resultat ist Demokratieverdrossenheit und radikalisiertes Wahlverhalten: aus Protest, aber auch aus – bewusst geschürter – Angst erwächst ein Klima der Ausgrenzung und unschöner Aggression, die bereits in unserem Alltag spürbar ist.“

Den laufenden Krisen mit Kriegen und Klimakatastrophen will das Theater der Jugend, das sich zunehmend auch als Theater der Generationen versteht, „besonnen darauf blicken, was im Umgang miteinander Not tut und mögliche Perspektiven eröffnet“ und programmierte so, „dass unser Theater der Generationen ein Ort des öffentlichen Diskurses ist, der öffentlichen Gewahrwerdung von Zusammenhängen und der gemeinsamen Übereinkunft, dass es sich lohnt, für Konzepte wie Vernunft, individuelle Freiheit, Toleranz und Fortschritt einzutreten“ und Werte zu vermitteln „die unumstößlich sind, damit wir uns nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen und die wir auch unseren Kindern und Kindeskindern mitgeben müssen, damit sie ein gutes Leben haben. Und wir können feststellen, dass diese Werte nicht zwangsläufig angeboren sind, sondern zusätzlich erlernt und unterstützt werden müssen. Von klein auf.“

In diesem Sinne brachte Bauer den neuen Spielplan auf die Kürzestformel: „Vielfalt ist Trumpf!“

Und so zitierte Bauer den berühmten Autor Erich Kästner, dessen „Emil und die Detektive“ als Plädoyer für Solidarität die neue Saison (ab 4. Oktober im großen Haus, Renaissancetheater) eröffnet: „An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die Schuld, die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern.“

Die weiteren sieben Stücke sind in der Folge kürzest angeführt – jeweils mit den entsprechenden vorab aufgenommenen Sujet-Fotos. Hervorzuheben sei vielleicht eine Produktion für Jugendliche, wo dem Theater der Jugend sozusagen auch ein Coup gelungen ist: Tonio Schachinger und sein Verlag gewährten die Rechte für die Umsetzung des Schlüsselloch-Romans eines privaten Wiener Elitegymnasiums „Echtzeitalter“ für die Bühne (9. Jänner bis 28. März 2025 im kleineren Haus, dem Theater im Zentrum), das übrigens ein Monat davor – ab 6. Dezember – schon in einer anderen Version im Grazer Schauspielhaus zu erleben sein wird.

Erfreuliches konnte der kaufmännische Direktor, Ronald Hora, berichten: Die Zahl der Abonnent:innen hat sich von 20.600 in der Saison 2022/23 auf 28.344 im Vorjahr erhöht, die Gesamtzahl der Besucher:innen von 165.000 auf 184.439 gesteigert. Die Subventionen seien einigermaßen ausreichend, die Gespräche mit Stadt Wien und Bund derzeit gut. Das Theater der Jugend erwirtschaftet mit Karten und Abos einen Eigendeckungsgrad von knapp mehr als einem Drittel (34 %). Eine Schwierigkeit – neben steigenden Energie- und anderen Kosten seien auch die deutlich teurer gewordenen Busfahrten für Schüler:innen aus Niederösterreich – und die stellen immerhin rund 40 % der Besucher:innen.

Emil und die Detektive

von Erich Kästner in einer Fassung von Sarah Caliciotti und Frank Panhans

Regie: Frank Panhans; ab 6 Jahren; 4. Oktober bis 10. November 2024 Renaissancetheater

Funken

von Till Wiebel

Regie: Karin Drechsel; ab 11 Jahren; 10. Oktober bis 8. Dezember 2024

Theater im Zentrum

Heidi

nach dem Roman von Johanna Spyri von Thomas Birkmeir

Regie: Claudia Waldherr; ab 6 Jahren; 3. Dezember 2024 bis 19. Jänner 2025

Renaissancetheater

Echtzeitalter

von Tonio Schachinger in einer Bearbeitung von Gerald Maria Bauer

Regie: Gerald Maria Bauer; ab 13 Jahren; 9. Jänner bis 28. März 2025

Theater im Zentrum

Miranda im Spiegelland

von Alan Ayckbourn

Regie: Nicole Claudia Weber; ab 6 Jahren; 12. Februar bis 9. März 2025

Renaissancetheater

Mythos Ragnarök

Gastspiel von Ed Gamester nach Sagen der nordischen Mythologie in englischer Sprache mit deutschen Übertiteln

Regie: Ed Gamester; ab 13 Jahren; 26. März bis 28. April 2025

Renaissancetheater

Mitten im Gesicht

Musical von Gerald Schuller (Musik) und Peter Lund (Text)

Regie: Peter Lund; ab 11 Jahren; 26. April bis 21. Juni 2025

Theater im Zentrum

Die sieben Wünsche

von Henry Mason

Regie: Henry Mason; ab 6 Jahren; 17. Mai bis 21. Juni 2025

Renaissancetheater

Zwei verwöhnte, nur den Luxus genießende Schwestern und eine dritte, die für die ganze Familie arbeitet, niedere Dienste verrichtet aber dafür mit einem Prinzen belohnt wird – klingt nach Aschenputtel. Ein Kuss für den Frosch – der zum Prinzen wird: Froschkönig. Ein hässliches Entlein, das beim Heranwachsen zum Schwan wird… Viele Märchen transportieren gleichsam pädagogische Botschaften. Nicht arrogant und hochnäsig sein. Fleißig arbeiten. Hilfsbereitschaft. Und nicht (nur) auf das Äußere achten – innere Werte sehen, spüren, lieb sein…

Viele dieser Elemente verknüpft das aus Frankreich stammende Märchen „Die Schöne und das Biest“. Eine Version, die vor allem auf die französischen Versionen zurückgreift, ist derzeit in einer opulenten, märchenhaften Fassung im Wiener Renaissancetheater zu sehen, die ins Jahr 1920 verlegt wurde.

Die reiche Familie – die pflanzen-forschende Mutter der drei Töchter ist im Dschungel von Borneo verschollen – wird plötzlich arm. Villa brennt ab, Schiffe mit Stoffen aus Fernost saufen ab. Vater und die Töchter müssen aufs Land in eine abgefuckte Hütte ziehen, in der er aufgewachsen ist. Die jüngste Tochter schuftet für alle, ihre beiden Schwestern weinen nur dem verlorenen Reichtum nach. Da kommt die Nachricht aus Paris, eines der Schiffe sei doch nicht gesunken und am Hafen gelandet. Vater fährt nach Paris – die kostbare Schiffsfracht wurde aber beschlagnahmt, um aufgelaufene Schulden zu begleichen. Auf dem Rückweg ins Dorf landet der Vater im Wald in einem geheimnisvollen Schloss – bewohnt vom Biest, einem monsterartigen Wesen. Vater tauscht seine Freiheit gegen das Versprechen, seine Tochter würde kommen. Die kommt tatsächlich, fürchtet sich zwar, sieht in ihm aber „kein Scheusal“…

Seit Kurzem wird im Renaissancetheater, dem großen Haus des Theaters der Jugend in Wien diese Geschichte in einer Fassung von Henry Mason, der auch Regie führte, gespielt. Diese Version greift auf jene von Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711 – 1780), die „La Belle et la Bête“ 1757 veröffentlichte zurück, die wiederum auf der ausführlicheren Geschichte von Gabrielle-Suzanne Barbot de Vielleneuve aufbaute – aus der im Programmheft zitiert wird. Laut dem Online-Lexikon Wikipedia kamen portugiesische und britische Forscher kamen jedoch mit phylogenetischen Methoden zu dem Schluss, dass das Märchen mit großer Wahrscheinlichkeit etwa 2500 bis 6000 Jahre alt ist.

Wie auch immer: Das Biest, gespielt von Valentin Späth, der wie alle anderen außer Belle (Shirina Granmayeh) in viele andere Rollen schlüpft, bzw. im geheimnisvollen Spiegelschloss (märchenhaftes Bühnenbild – sowohl die anfängliche Villa als auch dieses Biest-Schloss oder die alte Landhütte: Rebekah Wild) Gegenständen seine Stimme leiht, verhält sich zuvorkommend, freundlich, ja fast unterwürfig. Er war – damals noch in Menschengestalt – ein Scheusal, ein despotischer, herrschsüchtiger Gutsherr, der vielen Menschen das Leben zur Hölle gemacht hat. Seine neue Gestalt ist die Strafe dafür.

Fleur (Benita Martins) und Florence (Violetta Zupančič), Belles Schwestern, sind in ihrer arroganten Bösartigkeit vielleicht ein wenig zu dümmlich angelegt. Daniel Große Boymann als Vater erfüllt immerhin den Herzenswunsch der jüngsten Tochter nach einer Rose, hadert dann doch damit, Belle zum Biest ziehen zu lassen. Die überraschendste Figur des Stücks ist das „Wunder“-Pferd in Gestalt eines Hochradfahrers mit Rosskopf und-gebiss (Kostüme: Anna Katharina Jaritz), gespielt von Stefan Rosenthal, der auch einen humorvollen Chauffeur – und wie seine Kolleg:innen unsichtbare Diener und mehr gibt.

Mason lässt aber auch die verschollene Maman (als Anklang an die französischen Märchenversionen) immer wieder der jüngsten Tochter, die ebenfalls Blumen und Pflanzen liebt, erscheinen. Maria Fliri ist aber auch in und ums alte, halb verfallene, Bauernhaus als Magd Madeleine allgegenwärtig – und einstiges Opfer der mehr als unguten Behandlung des vormaligen Biestes.

„Es gibt viele Menschen, die schlimmere Ungeheuer sind, als du eines bist! Ich mag dich mit deinem Aussehen lieber als die, die in menschlicher Gestalt ein falsches, verdorbenes und undankbares Herz besitzen“, heißt es in der Übersetzung der Märchenversion von Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Auch wenn das in einem Märchen natürlich doch leichter ist als in der Wirklichkeit sehender Menschen, die sich von optischen Eindrücken stark leiten lassen. Das können blinde Menschen besser ausblenden.

Und natürlich drängt sich beim Biest der millionenfach zitierte Spruch „man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar“ aus „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry auf.

Die Helikopter-Mutter versucht den Sohn vor dem Schicksal seines Vaters, ihres Ehemanns zu bewahren: Ritter werden, in den Kampf ziehen, töten bzw. getötet werden. Doch es kommt wie’s kommen muss – das verlangt wohl eine dramatische Geschichte – irgendwie wohnt im Sohn so eine zunächst unbestimmte Sehnsucht. Dann sieht er eines Tages Ritter in dem Schutzwald, in dem er von der Mutter behütet, lebt und prompt will er genau so einer werden. Wird es dann letztlich auch, noch dazu ein ganz besonders toller Held. Da aber doch viel von seiner mütterlichen Auf- und Er-ziehung in ihm steckt, wird er kein grausamer, reihenweise mordender, sondern ein besonders gefühlvoller und letztlich der Gralskönig, auch wenn er auf dem Weg dahin schon recht ungestüm und gewaltig, dazwischen auch unsensibel (re-)agiert.

So ließe sich vielleicht kürzest der ur-lange mehr als 800 Jahre alte Parzival-Stoff zusammenfassen. Wolfram von Eschenbachs hatte die deutlich komplexere Handlung mit einem zweiten Hauptstrang rund um Artusritter Gawain zwischen 1200 und 1210 in fast 25.000 Verse gefasst. Und dabei schon teils starke Anleihen bei Chrétien de Troyes und seinem französischen Perceval le Gallois (1180 – 1190 entstanden) genommen.

Ausgehend von Eschenbachs Dauer-Bestseller durch die Jahrhunderte, der immer wieder in unterschiedlichster Form und Version aufgegriffen wurde, schrieb und inszenierte Michael Schachermaier fürs Theater der Jugend in Wien ein flottes, kurzweiliges (ca. 1¾ Stunden einschließlich einer Pause) fokussiertes Coming-of-Age-Stück mit einer kräftigen, aber organisch verwobenen Portion Suche nach den wahren Werten.

Besonders beeindruckend sind die auf mehreren Ebenen hintereinander projizierten Videos und Animationen (Ausstattung und Video: Dominique Wiesbauer) mit denen die Schauspieler:innen inter-agieren. Ob digitale Vögel auf einen realen Arm fliegen, ein digitaler Kübel voller Wasser mit Schauspielhänden gegriffen und damit das projizierte Feuer eine Hütte gelöscht wird – alles greift perfekt ineinander.

Jonas Graber spielt ausschließlich den Parzival – vom anfänglich naiven, vermeintlich dummen Buben im Wald von Soltane über den aufbrausenden Möchtegern- und dann geläuterten Ritter der bis zum empathischen, bedächtigen für den heiligen Gral würdigen Mann reift.

Seine Kolleg:innen müssen/dürfen jede und jeder in jeweils drei bis vier Rollen schlüpfen – manchmal reicht ein Stück Stoff, das zur Kapuze wird, dann aber wieder ist – offenbar auch blitzschnell – eine ganz andere Frisur auf dem Kopf. Gestik, Mimik, Sprachfärbung sowieso.

Und so überzeugt Elisa Seydel sowohl als Parzivals Mutter Herzeloide, die das Kind beschützen will – damit aber auch jahrelang anlügt -, ebenso wie als König Artus, als Fischerin und als Einsiedler.

Ihre drei Kolleg:innen Uwe Achilles, Frank Engelhardt und Sascia Ronzoni tauchen zunächst als drei Ritter auf – die ersten, denen Parzival nach seiner Mutter zu Gesicht bekommt. Ronzoni wird bald danach als Herzogin Jeschute seine erste nähere Begegnung. Sie brilliert vor allem als Zauberin Kundry auf der Gralsburg – und mitunter neben den Publikusmreihen wie als eine aus einem Fantasy-Roman/Film entsprungene Figur fast von einer anderen Welt.

Uwe Achilles verleiht dem Roten Ritter Ither einen charmanten fransösiiischeen Akzent und pendelt als Gralskönig Anfortas zwischen Leiden an seiner Kampfeswunde und Hoffen auf den schon als Vision gesehenen Erlöser Parzival – mit der großen Enttäuschung beim ersten – empathielosen – Aufeinandertreffen. Denn statt der sich aufdrängenden mitfühlenden Frage, will der künftige Held nur wissen, wann er endlich und wie Ritter werden könnte.

Fünfter im Bunde der Darsteller:innen ist Frank Engelhardt. Er switcht zwischen Jeschutes Ehemann Orilus, der erfolglos von der Jagd zurückkehrt und sich hintergangen fühlt, Gahmuret bevor der Vater von Parzival wurde und schließlich in die Figur des Gurnemanz, der nach dem Vater nun auch dem Sohn ritterliche Tugenden beibringen will.

Die witzigsten Kostüme sind sicher jene bald nach Beginn, mit denen die Mutter ihren Sohn fast faschingsmäßig kostümieren möchte, auf dass er hoffentlich draußen außerhalb des Waldes verlacht würde und zurückkäme. Passiert natürlich nicht, da ist schon Parzivals starker Wille das Abwehrschild. „Werde, der du bist“ – diesen Spruch, der über der Entwicklungsgeschichte (nicht nur) Parzivals steht, ist ihm sozusagen schon eingebrannt auf dem Weg der Suche nach sich selbst.

„Biloxi Blues“ von Neil Simon über Jungsoldaten, die in den USA auf den Kampfeinsatz im zweiten Weltkrieg vorbereitet werden, im Wiener Theater der Jugend.

Im militärischen Ton herrscht die Stimme des Ausbildners aus dem Off das Publikum an, elektronische Lärmmacher auszuschalten – Zuwiderhandelnde müssten 100 Liegestütze absolvieren. Der erste Gag gelandet. Wiewohl sich das Stück „Biloxi Blues“ fast durchgängig ums Erlernen militärischer Disziplin der neuen Soldaten für den Ernstfall dreht, bleibt in der Inszenierung im großen Haus des Theaters der Jugend (Wien) doch auch hin und wieder Zeit und Raum für Schmunzeln oder Lachen. Insbesondere zu Beginn, als eines der Stockbetten der Kaserne (Bühnenbild: Ulv Jakobsen; Kostüme: Irmgard Kersting) noch vor dem eisernen Vorhang Abteil des Zuges ist, der die neuen Soldaten nach Biloxi im Süden des US-Bundesstaates Mississippi bringt.

Viel öfter aber reißt’s dich in den folgenden zwei Stunden, wenn der Kommandant, Sergeant Toomey (Mathias Kopetzki), die Rekruten anbrüllt, niedermacht, fies und falsch nett die einen gegen die anderen ausspielt, aufhetzt… Doch selbst diese Figur ist im Stück von Neil Simon (Deutsch: Andreas Pegler; Regie: Folke Braband) nicht eindimensional angelegt. Selbst im Einsatz schwer verletzt (halbes Hirn weg), gelingt es ihm, zu vermitteln, dass – so krass es ist und so hart es klingt – im Schützengraben keine Zeit für Nachdenken und Diskussionen bleiben wird. Und diese Soldaten werden – 1943 – vorbereitet für den Einsatz zur Beendigung des zweiten Weltkriegs.

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… durfte übrigens schon vor mehr als einem Monat in einer frühen Probenphase der Erarbeitung der ersten beiden Szenen zusehen – Links zur Reportage und vielen Interviews am Ende dieses Beitrages.

Stück, Regie und Besetzung sowie Spiel der Soldaten-Darsteller erlauben unterschiedlichste Charaktere. Vom vordergründigen Loser, dem Hirn des Zimmers und auf seine Art Widerständigsten Arnold Epstein (Ludwig Wendelin Weißenberger) über den immer wieder aus der Soldatenrolle rausschlüpfenden Chronisten, der an seinen Memoiren schreibt (und damit eine Art Alter Ego des bekannten Theaterautors ist), Eugene Morris Jerome (Robin Jentys), den Zurück- und sich Heraushaltenden Don Carney (Christian Dobler), weil er ohnehin schon mehr als genug rassistische Attacken erlebt hat sowie Joseph Wykowski (Clemens Ansorg), der sich immer wieder besonders stark und männlich geben will/muss bis hin zu Roy Selridge (Curdin Caviezel), dem nicht gerade Hellsten der kleinen Truppe, der damit aber mehr Freiraum für sein Handeln hat.

Neben dem Übermaß an Testosteron kommen in diesem Stück zwei Frauen nur in Nebenrollen vor. Im zweiten, kurzen, Teil tauch Sophia Greilhuber als Klosterschülerin beim Ausgang in den Tanzpalast als Daisy Hannigan auf. Zwischen ihr und Eugene Morris Jerome, der so gar nicht tanzen kann und will knistert es vor allem intellektuell – und ein bisschen mehr.

Simone Kabst schlüpft in die Rolle von Rowena, einer Prostituierten, die ihre Dienstleistung den Soldaten verkauft – und in der einzig zu sehenden Begegnung mit dem schüchternen Chronisten humorvoll diesen aus der Reserve lockt.

Eine der spannendsten Szenen spielt sich gegen Ende ab, als der stockbesoffene Sergeant Toomey seinen intellektuell und moralisch haushoch überlegenen Widersacher Arnold Epstein zu einem gefährlichen (Gedanken-)Spiel herausfordert. Da bleibt immer wieder der Atem als Zuschauer fast stocken – doch Details seien hier nicht gespoilert.

Nur so viel – jenseits dieser Szene – immer wieder provozieren Stück und Inszenierung durchaus die innerliche Frage, wie würde ich da selber reagieren – in dieser oder einer anderen Zwangslage. Die so oder anders wohl unter weniger dramatischen Umständen und ohne Uniform, aber dennoch in einem Autoritätsgefälle, nicht so selten sind.

Eine Riesenhetz – das sind die verwurschteten Märchen in der Reihe Classics for Kids im Wiener Rabenhof Theater und zwar noch mehr als die ebenfalls recht witzigen Bearbeitungen antiker Stoffe. Sowohl vom Buch und Regie (in beiden Fällen wie immer: Roman Freigaßner-Hauser) als auch von Schauspiel, Bühne und Kostümen samt Musik und Licht.

Nun also „Der Froschkönig“ mit Zusatz „Quak!“. Einiges an der Grundgeschichte bleibt: Zum Beispiel, dass der Prinzessin die goldene Kugel in den Brunnen fällt und ein Frosch sie wieder rausfischt. Ansonsten ist aber ganz schön viel anders.

Zunächst einmal ist die Prinzessin, hier heißt sie Amalia (Elena Hückel), vom Vater oft liebevoll Mali genannt, keine arrogante Tussi, sondern die einzige mit Empathie, wenngleich nicht für Frösche, die hasst sie. Selbstbewusst hinterfragt sie die vorgegebenen Regeln, das höfische Zeremoniell und vieles mehr.

Der Herr König, hier namens Friedbert, hat außer den hin und wieder – oft fast eher aus schlechtem Gewissen hingeworfenen liebevollen Bemerkungen nicht wirklich viel übrig für seine Tochter. „Ein Königreich regiert sich nicht von alleine…“ – vertieft in seine Amtsgeschäfte – und nicht einmal zuhören kann/will er ihr. Für ein Gespräch – wo denkst du hin.

Außerdem gibt es neu erfundene Konstellation: Der König, der unter seiner weniger großen Körpergröße leidet und gern ein, zwei Köpfe größer wäre, ist der jüngere Bruder von Sieglinde. Die wäre gerne Königin und kann es nur deshalb nicht sein, weil – genau, ein Mädchen. Doch knapp nachdem Sympathie mit ihrem berechtigten Ärger über diese Zurücksetzung aufkommt, verspielt sie diese. Ihr Ehemann Maximillian (Bernhard Majcen wunderbar zwischen Ja-Sager und ein bisschen begriffsstutzig changierend), gleichzeitig königlicher Hüter der Wiesen und Wälder, solle mit dem König in den Wald gehen, ihn dort erschießen (Schneewittchen schau oba /herunter!), die Leiche vergraben und sagen, der Bär hätte ihn gefressen.

Dass es einen solchen gar nicht gibt – dem Volk einen „Bären aufbinden“ sozusagen als alten Spruch für neudeutsch Fake News verbreiten.

Maximillian will das nicht – da stellt ihm seine Ehefrau die Rute ins Fenster: Wenn er’s nicht tue, werde er verbannt. „Was verbrannt?“ Vielleicht das eine oder andere Mal in den rund 1 ¾ Stunden zu oft kommt dieses Missverständnis vor, aber…

Was soll und darf schon verraten werden? Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… würde ja nicht so gern alles spoilern, wenngleich die Ankündigung auf der Website des Rabenhof Theaters schon mehr verrät…

Klar ist, der Frosch taucht auf und holt die in den Brunnen – ein wunderbares Bällebad, das beim Auftauchen so manche der kleinen Kugeln auch in Richtung Publikum „verspritzt“ – gefallene Kugel. Und der Frosch kann reden, allerdings ist er kein verwunschener Prinz, sondern – ach, im Absatz davor ist ja schon versprochen, dass dies – zumindest hier – ein Geheimnis bleibt. Wie auch immer dieser Frosch wird ebenso von Sebastian Pass gespielt wie der untergroße – zeitweise aus dem Weg geräumte – König.

Der Autor – und Regisseur – bringt noch die Hexe, pardon schwarze Magierin Solanathea, ins Spiel. Sowohl diese als auch die erst verhinderte, dann zwischenzeitlich doch Königin spielt Leila Müller ziemlich schön fies.

Und all das wie schon eingangs geschrieben voller (Spiel-)Witz – in einer Bühnen-Landschaft aus riesigen Bauklötzen. Da zum Glück auch die Premiere schon voller Kinder im Publikum war, kann eindeutig festgestellt werden: Großer Spaß, übrigens genauso für erwachsene Zuschauer:innen und zurecht langanhaltender, tobender Applaus.

Drei Stockbetten, ein metallener Spind stehen hier auf der Spielfläche des Proberaums im Keller des Renaissancetheaters in der Wiener Neubaugasse. Sieben Männer – sechs, die Soldaten spielen, und der Regisseur – sitzen um einen Tisch an der Seite und besprechen die beiden folgenden, die ersten, Szenen von „Biloxi Blues“.