Eine Spielerin sitzt inmitten eines Kreises von Papierschnipsel wenn das Publikum den Saal 2 im Theaterhaus für junges Publikum im Wiener MuseumsQuartier betritt. Sie zerreißt weiter Blatt für Blatt. Es ist der Einstieg zur ersten von vier Episoden der Konzert-Performance „Respekt!“, einer der Theater-Werkstätten im Dschungel Wien, die das entsprechende Festival am Tag des Kinder-Kultur-Parcours im MQ eröffnen. „Zeugnis“ nennen die Beteiligten dieser Episode.

Einige der Kinder und Jugendlichen der Werkstatt schlüpfen in die Rollen von Lehrer:innen, die über ihre Schüler:innen jammern, sich so gar nicht respektvoll über diese äußern. „Dumm wie Holz“ und Ähnliches fällt samt der Strafandrohung des „Tages der Wahrheit“, der Zeugnisverteilung.

„Bloß ‘n Zettel aber irgendwie ‘n Zettel mit Gewicht

Irgendwie auch bloß ein Blatt Papier

Mit Zahlen drauf 123 oder 4

Oder 5 halt ‘ne Zahl, aber Zahlen mit Gewicht

Wieviel wiegt deine Leistung: Versager oder nicht…

… Zeugnis. Was is ein Zeugnis

Wer du wirklich bist, wozu du wirklich das Zeug hast

Steht auf keinem Zeugnis

Das steht auf einem ander‘n Blatt“

Mit diesen gesungenen Zeilen – in dieser Performance spielen Musik, Gesang, Rap und Hip*Hop eine große Rolle – relativieren die Teilnehmer:innen der Werkstatt – Emilia Beer-Gschweitl, Selina Berger, Lotte Burger, Elinka Glazkov, Ona Kasebacher, Matteo Lusher, Pauline Meitz, Alea Neuwirth, Šarlota Pokorna, Emilia Reisinger-Bosse, Hannah Stangl, Sophie Szakastis – die wahre Bedeutung solcher Papiere. Auch wenn von diesen – noch immer und wahrscheinlich noch lange – so manche Weiche fürs künftige Leben gestellt wird.

Allen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Trotz. Schon vor vielen Jahren kam der damalige Universitätsprofessor Rupert Vierlinger (1932 – 2019), der jahrzehntelang an verschiedenen Universitäten zum Thema Leistungsbeurteilungen geforscht hatte aufgrund empirischer Untersuchungen drauf, dass selbst ein und die selbe Mathe-Schularbeit verschieden benotet wurde. Zusammenfassend stellte er in einem Beitrag für „erziehung heute“ fest: „Die Schüler werden nicht ermuntert, um der Sache willen zu lernen, sondern um der Note willen. Außerdem erfüllt die ständige Sorge um den Rangplatz den Schüler mit Angst, die zu psychosomatischen Störungen und im Extremfall sogar zum Selbstmord führen kann. Darüber hinaus lässt die für die Notenfindung unabdingbare ständige Beobachtung die forschende Grundhaltung verkümmern.“ Daraus schlussfolgerte er pointiert, Ziffernnoten sind „feindliche Agenten im Reich des Lernens“. (Zitat aus Kinder-KURIER, 2018)

Doch halt, nicht alle Pädagog:innen sind so, leiten die Performer:innen, die in der Werkstatt unter der Leitung von Sylvi Kretzschmar (Hospitanz: Stefan Rudigier) monatelange gearbeitet haben, einen neuen Wendepunkt ein: Jene, die anders agieren, Schüler:innen mit Respekt begegnen, haben ebenfalls solchen verdient. Und nicht nur solche, sondern auch Krankenpflegepersonal und, und, und … verdienten mehr Respekt.

Nicht nur das, in einer weiteren Episode, in der es um Denkmäler geht – für wen es welche gibt und vor allem für wen (noch?) nicht, spielen die Gedanken und Wünsche der Kinder und Jugendlichen selbst und von Menschen, die sie auf der Straße interviewt haben, eine zentrale Rolle. Denkmal für die Alleinerzieherin, Krankenpfleger:innen, ja, und warum nicht auch eines, das an die Zukunft des Planeten erinnert 😉

Wem diese Passage vielleicht bekannt vorkommt – sie kam in der Beriichterstattung über eine szenische Protestaktion am Welttag des Theaters für junges Publikum im März hier schon vor; wobei sich die klischeehafte Szene übers Denkmal für eine Oma von der dargestellten gebrechlichen Frau weiterentwickelt hatte: Im nächsten Moment richtet sie sich auf, setzt sich ein Strickhauberl auf und wird damit zu einer der Omas gegen Rechts!

Apropos Protest. In der Episode über Medaillen stellen der Darsteller:innen jene berühmte Siegerehrung des olympischen 200 Meter-Laufes in Mexico-City (1968) nach, bei der Sieger Tommi Smith, der auch Weltrekord aufstellte und sein afroamerikanischer Landsmann John Carlos (Bronzemedaille) in Socken mit Schuh in der Hand (als Symbol für Armut ihrer Landsleute in den USA) und mit schwarz-behandschuhter erhobener Faust bei der Hymne „Black-Power“-Widerstand zeigten (You-Tube-Video davon am Ende des Beitrages).

Nicht ganz stellten die Performer:innen die Szene nach, denn im Original rechte zwar Smith die rechte, aber Carlos die linke Hand empor. Dafür erhoben hier alle Mit-Performer:innen ihre Faust zum Protest 😉

https://kurier.at/meinung/blogs/kiku-on-the-blog/wenig-zu-lachen-in-oesterreichs-schulen/400303872

Zeitungen bilden sozusagen den verbindenden Bogen. Stehen zu Beginn einige der Darsteller:innen mit aktuellen gedruckten Blättern im Bühnenraum, aber auch schon zwischen Eingang und Publikumsreihen in Händen da, so verteilen sie am Ende eine eigene Zeitung an alle Besucher:innen der Performance „(AT) Front“. Es war dies die Präsentation der Arbeit des Theaterclubs 3 im Burgtheater bei dem kürzlich im Vestibül stattgefundenen Festival.

Die Zeitungen zu Beginn stehen stellvertretend für internationale Nachrichten, die am Ende veröffentlicht einige der Interviews, die die Teilnehmer:innen im Rahmen der Recherche für die Performance geführt haben. So wie die Aufführung in deutscher und englischer Sprache, bei der Performance mit einigen Passagen in weiteren Sprachen.

Gekennzeichnet war diese – und ist die Zeitung – von Entfernungsangaben in Kilometern und deren Bruchteilen. Von weit entfernten bis ganz in der Nähe. Und von Daten – vom 1. September 1939 bis nicht zuletzt 24. Februar 2022 – Beginn des 2. Weltkrieges mit dem Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen bis zum Einmarsch russischer Truppen im Nachbarland Ukraine.

Konkrete Erlebnisse, Bedrohungen, Gefühle direkt Betroffener oder „nur“ solcher von Angehörigen oder Freund:innen, wurden in berührenden Szenen gespielt, dargestellt und angesprochen. Sorgen um die Menschen in Kriegsgebieten wo auch immer auf der Welt und schlechtes Gewissen so mancher, die flüchten konnten und nun in (vermeintlicher) Sicherheit leben, aber vielleicht lieber zu Hause helfen würden. Geschilderte Erlebnisse von heute sowie Erinnerungen an frühere Kriegszeiten – nicht nur woanders, sondern auch hier – daher auch ganz kurze Distanz-Angaben.

Leider völlig wahre Sätze wie, dass es keinen einzigen Tag auf der Welt gab / gibt, ohne dass nicht irgendwo auf der Welt Krieg(e) stattfinden bis zur fast unaushaltbaren Aussagen, dass selbst für jene, die hier in Österreich Zuflucht gefunden haben, der jeweilige Krieg ständig anwesend ist / mitschwingt in Gedanken und Gefühlen an jene, die am Ort des Geschehens leben (müssen).

Und dann mit Verteilung der eigenen Zeitungen noch jene fast absurd wirkende Zusatz-Info: Diese Zeitung zu drucken wäre in Österreich teurer gewesen, als sie in der Ukraine produzieren zu lassen – allerdings wurde wenige Tage danach diese Druckerei bombardiert.

Nahe der Uni Wien drehen zu ebener Erd (43, 44), aber auch unterirdisch (37, 38, 40, 41, 42) Straßenbahnlinien ihre Umdreh-Runde bevor es einen Stock tiefer noch zur U-Bahnlinie 2 geht. In dieser Passage, dem sogenannten Jonas-Reindl (benannt nach dem späteren Bundespräsidenten und vormaligen Wiener Bürgermeister Franz Jonas) finden die eilenden Passant:innen alle möglichen „Fress-Buden“, kleine Geschäfte mit meist schnellen Imbissen, darunter sicher das eine oder andere Salzgebäck.. Seit 5. – und noch bis 21. Mai 2025 (Details, Info-Box am Ende) – ist ein schmales, zweistöckiges zuletzt leerstehendes Lokal Heimat für eine spezielle Performance – mit der Möglichkeit, mitzumachen.

Die für außergewöhnliche, meist Outdoor stattfindende künstlerische, oft partizipative, Interventionen bekannte Barbara Ungepflegt (Künstlerinnenname!) lädt hier zum Weinen ein, nicht zu einem vermeintlich falschen Plural von Wein, sondern echt zum Tränen-Lassen. Eine aufwendig wirkende Apparatur (Lacrima ex Machina) aus Altmetall mit Trichtern, Röhren, Wannen sammelt Tränen, um diese dann zum Kochen zu bringen. Die Flüssigkeit verdampft und Salzkristalle bleiben als Feststoff übrig.

So der Plan. Die Vorbereiteten Sackerln mit dem Aufdruck des Logos Wiener Weinen – ob die sich füllen werden? Immerhin, so die Künstlerinnen, die das Projekt gemeinsam mit deren Erfinderin betreuen – allesamt in weißer Montur, samt entsprechenden Gummistiefeln „Salinen-Arbeiter:innen“ rauben gleich diese Illusion. Immerhin – so steht’s auch im Flyer mit Gebrauchsanleitung – braucht es für nur ein einziges Gramm Salz 160 Milli-Liter Tränen (ein Milli-Liter ist ein Tausendstel von einem Liter).

Wer Lust und Laune hat und verspürt, mehr oder minder auf Knopfdruck weinen zu können, kann vor Ort Tränen für diese „Saline“ spenden. In zwei Kabinen bieten die Künstler:innen aber auch Hilfsmittel an – Audiokassetten mit zu möglichen Tränen rührenden Geschichten.

Wer das nicht vermag oder zu wenig Zeit dafür hat, darf auch ein verpacktes Set mit Pipette und verschließbarem kleinen Gefäß mitnehmen und an einem der Tage solange die Performance läuft, Geweintes abgeben, um die Apparatur zu „füttern“.

Natürlich versteht sich die Kunstaktion nicht nur als eine technische Angelegenheit – sondern will anregen sich damit zu beschäftigen, was Anlass für Heulen oder Weinen (können ja auch Lach-Tränen sein) gibt und vielleicht auch den Flyer damit auszufüllen, was die Passant:innen zuletzt zu Tränen gerührt hat.

Vor fast zehn Jahren (2007) hatte die damalige vor allem für tänzerische Performances und Stück bekannte Gruppe Konnex ein üppiges „Tränenprojekt“ rund ums Thema Weinen gespielt (zunächst im Dschungel Wien, zwei Jahre später im Theater des Augenblicks) samt einer Installation aus gläsernen Röhren, Trichtern und Schalen, um aus tränengetränkten Stoffen, diese Flüssigkeiten zu destillieren.

Die Bühne liegt sozusagen vor der Bühne – ein weißer Tanzboden vor der Mädchenbühne auf jenem Teil des Reumannplatzes (Wien-Favoriten), der in einem Mitbestimmungsprozess mit Jugendlichen in ReuMÄDCHENPlatz umbenannt wurde. Auf der Bühne bzw. den Stufen dazu sitzen Schülerinnen und Schüler. Gebannt und gespannt beobachten sie drei Tänzer:innen, die zuvor schon mit Schlafsäcken noch im Arm zwischen den Publikumsreihen bzw. auf dem Platz umhergegangen sind.

Diese Schlafsäcke – noch lange – in ihren Hüllen verwandeln Elias Choi-Buttinger, Kirin España, Jerca Rožnik Novak nun tanzend in eine Art Rugby-Bälle, dann wieder einen davon in eine Trophäe, einen anderen in eine Kugel, mit der die beiden anderen als „Kegel“ umgekickt werden. Oder auch in ganz anderes.

Wer was sowohl in diesen Objekten als auch in einer einzigen, handelsüblichen Zitrone, die durchgängig in dieser knappen Stunde eine große Rolle spielt, sieht oder vermeint zu entdecken – it’s up to you and you and… Die Tanzperformance, die hier ihre Uraufführung feiert, hat zwar einen Titel „Eat sleep dance repeat – Rest in Motion“ (Essen, Schlafen, Tanzen, Wiederholen – Ruhe in Bewegung) und eine Kurzbeschreibung, was vermittelt werden soll.

Aber wie sehr oft gerade bei zeitgenössischen Tanz- oder Urban Dance-Performances kann und wird jede und jeder eigene Bilder und Interpretationen anstellen. Was das Aufgeführte im eigenen Hirn für Verknüpfungen anspricht, und Gedanken auslöst – kann und soll gar nicht vorgegeben werden. Insofern ist der Ort dieser Uraufführung ideal – denn auch der ist, siehe oben, Ergebnis eines partizipativen Prozesses 😉

Die drei Schlafsäcke, später kreativ zusammen gezippt werden zu möglichen Höhlen, Tunnels, einem riesigen Schmetterling, dann wieder einem Kokon sowie – und das ist jedenfalls sicher: Einem eingedrehten fetten Springschnur-Seil für akrobatische- tänzerische Rope-Übungen. Akrobatische Ver- und Ent-Renkungen sind fast immer Teil des Spiels zwischen (Un-)Ruhe und dezidierter Bewegung in Stilen wie Break-Dance, House oder Popping.

Und mit all diesen Bewegungen und den wenigen Objekten erzählen die drei Tänzer:innen (Konzept, Choreografie: Silke Grabinger) dicht und rasant wechselnd, meist rastlos, nur selten mit kurzen Verschnaufpausen Episoden und Geschichten von wechselnden Beziehungen. Mal ist die eine / der andere ins Abseits gedrängt. Oder wird zur Heldin / zum Helden, dann gibt es wiederum enge freundschaftliche Bande zwischen allen dreien oder wechselhaft zwischen Duos auch ein bisschen mehr. Mal geht’s um Konkurrenz, dann wieder um solidarisches Miteinander. Praktisch ständig sind alle in Bewegung und das, was sich untereinander abspielt, ist ebenfalls dauernd im Fluss. Ein Abbild der hektischen Gegenwart mit ständigen Veränderungen, kurzer und kürzesten Aufmerksamkeitsspannen? Alles ständig anders – als Sorge, Angst oder Hoffnung?

Andererseits ist dem griechischen Philosophen Heraklit zugeschriebene kürzest gefasste Spruch seiner Lehre vom Werden und Wandel – panta rhei (alles fließt) – auch schon gut 2500 Jahre alt / jung 😉

Diese Produktion von SILK Flügge (ab 8 Jahren) ist eine Zusammenarbeit mit Junge Theater Wien, das in den Bezirken 10 (Favoriten), 11 (Simmering), 21 (Floridsdorf), 22 (Donaustadt) und 23 (Liesing) seit Kurzem darstellende Kunst für junges Publikum in diese großen Bezirke am Rande Wiens bringen will – oft mit lokalen Partner:innen; in Favoriten CAPE (Haus der guten Hoffnung). In all den genannten Bezirken – und dazu noch in Meidling 812. Bezirk) und Rudolfsheim-Fünfhaus (15. Bezirk) ist die hier besprochene Performance in den nächsten beiden Monaten noch zu erleben – Info-Box am Ende des Beitrages.

Treffpunkt vor einem riesigen Rad, einer senkrechten Dampfmaschine im Technischen Museum in Wien. Kinder – und ihre erwachsenen Begleitpersonen – warten auf das angekündigte Stationentheater. Da taucht eine Dame auf und meint, die Vorstellung sei abgesagt. Was ihr ohnehin kaum wer glaubt, haben so manche doch schon einen im Hintergrund aufgebauten kleinen roten Theatervorhang entdeckt. Außerdem erscheinen zwei Personen in üppigen hellgrünen Kostümen (Ausstattung: Gudrun Lenk-Wane).

„MINT ist meine Lieblingsfarbe“ heißt ja auch das Stationentheater, zu dem die Besucher:innen extra hierher gekommen sind. An einer Tafeln mit dieser Ankündigung sind sie beim ersten Stiegenaufgang vorbei gegangen und hier neben diesem riesigen technischen Ausstellungsstück steht eine weitere Tafel mit diesem Spruch.

Obwohl die Pflanze Minze in der Regel ein deutlich dünkleres Grün aufweist, wird in der Mode „Mint“, die englische Bezeichnung, immer wieder für ein recht helles grün verwendet. Die vier Buchstaben erleben aber vor allem im schulischen oder universitären Zusammenhang seit vielen Jahren einen Hype, stehen sie doch für die Fächer bzw. Wissensbereiche Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Allüberall wird auf diese gesetzt, sie werden gefördert – nicht zuletzt, weil es A) großen Fachkräftemangel in diesen Bereichen gibt und B) vor allem Erstgenannteres noch immer als Angstfach gilt.

Noch immer wird gerade in so manchen künstlerischen Bereichen ein Gegensatz zwischen Mint- und kreativen Fächern gesehen, vermutet, gespürt. Dabei hatte sich schon vor einem ¼ Jahrhundert eine der interaktiven Mitmachausstellungen im Zoom Kindermuseum im Wiener MuseumsQuartier den Verbindungen und Zusammenhängen von Mathe und Musik gewidmet. An der Linzer Johannes-Kepler-Universität übersetzt der „Zirkus des Wissens“ unterschiedlichste wissenschaftliche Themen in künstlerische Performances, darunter oft auch naturwissenschaftliche – u.a. Figuren- und Objekttheater über die bekannte Erfinderin einer Vorform einer Computersprache – über Lochkarten -, Ada Byron Lovelace und die bei uns kaum bekannte „Königin der Physik“, Chien Shuing Wu.

Hier im Technischen Museum verbinden Anna Maria Eder, Tina Haller und Lina Venegas (Regie: Julia Nina Kneussel; Text: Katharina Tiwald, Regie und Ensemble) in Gesängen, Erzählungen und Tänzen Informationen zu den genannten vier wissenschaftlichen Bereichen mit dem einen oder anderen Objekt in der Ausstellung des Museums – nicht dem beim Treffpunkt. Da deuten die beiden auf eine Galerie im obersten Stockwerk, knapp unter dem Dach. Da tanzt die dritte Person mit einer großen roten Scheibe auf. „Der Mars“ ist Ziel so mancher Mission – und hier nun für die Wanderung durchs Museum – vorbei an Ausstellungsstücken rund um Raumfahrt.

Erzählt wird unter anderem von Carmen Possnig, einer österreichischen Medizinerin, die aus mehr als 20.000 Bewerber:innen als Ersatz-Astronautin der ESA (European Space Agency / Europäische Raumfahrtagentur) ausgewählt wurde. Ihr Traum ist es seit Langem, zum Mars zu fliegen. Zwar war sie noch nicht im Weltall, aber monatelang mit einer Forschungsgruppe in der Antarktis – abgeschieden, unwirtliche Umgebung und dennoch intensiv wissenschaftliche arbeiten – das konnte dabei trainiert werden.

Auch wenn sich vieles in dem Stationentheater, wo die Kinder von einer zur nächsten Station Spuren suchen und finden – Kreise, Quadrate, Dreiecke und Rechtecke – um Flüge ins All dreht, kommen andere Wissenschaften und übrigens ausschließlich Forscherinnen vor. Von der Atom-Physikerin Lise Meitner über eben auch Ada Byron Lovelace, die vor mehr als 200 Jahren über Lochkarten eine riesige Rechenmaschine steuern wollte, die dann doch nicht gebaut wurde, die Architektinnen Margarete Schütte-Lihotzky, Zaha Hadid und Amaza Lee Meredith. Die zuletzt Gennante (1895 bis 1984) ist hierzulande weniger bekannt, als Frau und Schwarze durfte sie offiziell in den USA nicht als Architektin arbeiten und war deshalb vor allem als Kunstlehrerin an einer Uni tätig, entwarf und plante aber dennoch einige Häuser, nicht nur das für sich und ihre Ehefrau.

Mehrmals wird auch auf ein offenbar unkaputtbares Lebewesen, die Bärtierchen, hingewiesen. Vor knapp mehr als 250 Jahren erstmals von Menschen entdeckt, können die kleinwunzigen Wesen, wissenschaftlich Tardigrade bezeichnet (tardus = langsam, gradus = Schritt) sowohl in Salz- als auch in Süßwasser, aber auch ganz trocken, in Hitze und Eiseskälte (über-)leben und auch im Weltall waren sie schon zu Forschungszwecken von Raumfahrer:innen mitgenommen. Das „Museum der Zukunft“, das Ars Electronica Center in Linz, hat dazu vor fünf Jahren ein Bilderbuch herausgebracht und Videos dazu gedreht. (Buchbesprechung – damals noch im Kinder-KURIER, dem Vorläufer von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… veröffentlicht – in einem der Links unten)

Mit dem Spruch „Wissenschaft ist eine Superkraft!“, der auch bald nach Beginn gesungen wird, endet die Tour durch Museum und Wissenschafterinnen.

Besprechung des Bilderbuchs über Bärtierchen <- damals noch im Kinder-KURIER

In einem Raum mit riesigem Bett und glänzendem roten Überwurf für dieses spielt Angie (Alice Peterhans) intensive fiktives Unboxing, preist die unsichtbaren Waren für ihre Follower an mit Fingerzeig, wo sie Likes oder Comments hinterlassen könnten. Das war ihr Leben bevor sie hier ins „sozialökologische“ Therapiezentrum kam.

Im Raum daneben massiert Enzo (Phillipp Laabmayr) Blätter einer schon groß gewachsenen Topfpflanze, spricht mit ihr. Sie ist ebenso wie der legendäre Karl, der später im großen Gruppentherapieraum Gesprächsthema sein wird, „übergegangen“.

Wer zu viel CO2 verbraucht, bekommt zuerst Flecken und verwandelt sich dann in eine Pflanze. Insbesondere Bäume sind „Maschinen gegen den Klimawandel“ wie es schon vor rund 20 Jahren die von Kindern ausgehende Initiative „Plant for the Planet“, die weltweit Millionen von Bäumen gepflanzt bzw. deren Pflanzung initiiert hat, auf den Punkt brachte.

Neurowissenschafterin Jutta (Julia Schranz), die schon als Kind davon getrieben war, Gutes für die Menschen zu tun, kriegt sich bei einem Tischtennisspiel mit Angie in die Haare. Das via Social Media-Kanäle Anpreisen von Waren, die meist weit mit dem Flugzeug transportiert werden, schade doch dem Klima extrem. Wahrscheinlich in den Frachträumen jener Flieger, mit denen die Wissenschafter zu Kongressen, Tagungen usw. reise. Außerdem würde sie ja ihren Followern Glücksmomente verschaffen…

Vierter im Bunde der Klient:innen ist Marcel (Martin Hemmer) an seinem ersten Tag. Er habe sich sozusagen selber eingeliefert, weil er zu viel Energei verbrauche – und zwar ausgerechnet durch Gadgets an jedem seiner elektrischen und elektronischen Geräte, die den Stromverbrauch drosseln sollen 😉

Hier in der Klinik – übrigens spielt die Performance in einem Pavillon der Baumgartner Höhe, die früher Lungen sowie psychiatrische Abteilungen beherbergte – sollen die Klient:innen ressourcenschonenderes Verhalten in ihrem Leben erlernen. Weshalb sie in der Waschzeremonie üben, mit einer kleinen Spritze Wasser aufzunehmen und mit wenigen Tropfen den Körper reinigen lernen. Andernfalls sie „verbaumt“ oder „verpflanzt“ werden.

Das Publikum kann in „Kill my Phantoms“ (bis Mitte März 2025 – siehe Info-Box am Ende des Beitrages) von Raum zu Raum wandern, sozusagen Einzeltherapiesitzungen beobachten, hin und wieder ruft die Leiterin Britta (Birgit Stöger, die bei jener Vorstellung, die KiJuKU gesehen hat, erkrankt und von der Regisseurin Veronika Glatzner – lesend – ersetzt wurde) alle in den Gruppen-Therapieraum, wo’s zugeht wie in Parodien solcher Sitzungen in Kabarettprogrammen und Filmen. Momente, die zum Lachen einladen, ja fallweise fast zwingen.

Glatzner hat die rund eineinhalbstündigen Performance (Produktion von TEMPORA – Verein für vorübergehende Kunst in Koproduktion mit WUK performing arts) konzipiert und leitet sie auch künstlerisch. Mit an Bord ist als „medizintechnischer Assistenzarzt“ Barry b. fleischmann, der über seinen Laptop Musik, Sounds und Geräusche erklingen lässt. Auf ihrem krankenhaus-grünen Gewand (Nina Samadi) tragen die Klient:innen übrigens den Spruch „Protect me from what I want“ (Schütz mich vor dem was ich möchte/will)!

Eine humorvoller „Wander“-Abend von Station zu Station, Szene zu Szene, der nicht nur unseren Umgang mit Ressourcen, sondern auch den zwischenmenschlichen gar nicht besonders plakativ thematisiert und (möglicherweise) in den Köpfen nachhallt – sozusagen eine „Nebenwirkung“ der Therapie-Persiflage.

Selten so viel gelacht bei einem hochphilosophischen Thema. In ihrer bewährten, irgendwie einzigartigen Weise thematisiert die Performance-Gruppe „schallundrauchagency“ diesmal „Gott und die Welt“ – wie die Performance vor ein paar Jahren hieß und nun unter dem Titel „Wir und die Welt“ wieder aufgenommen wird. Hier wird die Stückbesprechung – damals noch im Kinder-KURIER – neu veröffentlicht – mit dem neuen Titel und den aktuellen Spielterminen im Dschungel Wien, dem Theaterhaus für junges Publikum im MuseumsQuartier.

Humorvoll werden Grundfragen nach der Entstehung der Welt, der (Nicht-)Existenz von Göttern – und Göttinnen – stark rhythmisiert schauspielerisch, tänzerisch, musikalisch in Szenen gesetzt. Ganz ohne Aufforderung klatschten die Kinder bei der Vorstellung die der KiKu-Reporter besuchte spontan mit. Und stimmten gegen Ende bei der „Konzil“-Szene selbst für die Performer_innen überraschend ab. Eine sehr unterhaltsame, inhaltsreiche Stunde, bei der alle Kinder und jungen Jugendlichen sowie die Erwachsenen die ganze Zeit voll dabei waren und mitgingen.

Zwischen einem Hochsitz wie er von Ballsportarten übers Netz (Tennis, Badminton, Volleyball) bekannt ist, einer Hängematte, die mit Decken und Matten gefüllt ist, einer Gitarre und einem Tisch, auf dem drei Akteur:innen sitzen und der vierte auch noch Platz finden will, starten die vier mit einem unhörbaren zwanglosen Geplauder, erheben sich und beginnen zu singen – den „Circle of Life“-Song Elton Johns für den Disney-Film „König der Löwen“. Diesen lassen sie nahtlose übergehen in ein lebensfrohes Lied, das Anklänge an heitere Kirchenchöre afrikanischer Messen hat und mit dem sie das Publikum begrüßen. „Ich glaube ans Singen, daran dass die erste Palatschinke nie was wird, dass 13 eine Glückszahl ist…“, bringen den ersten Einstieg ins Thema als solches.

Wie immer bringen die Akteur:inen – René Friesacher, Elina Lautamäki, Gabriele Wappel, Martin Wax – viel Persönliches in den Entstehungsprozess des Stückes, den sie auch kurz auf offener Bühne Preis geben, ein: Vom verstorbenen Opa und dem Kater Iwan, vom Dasein als Sängerknabe, der Fähigkeit überall und jederzeit einschlafen zu können… Für die in den Erzählungen vorkommenden Figuren reichen oft Decken, eine Matte, ein Stock usw. Hin und wieder wird von solchen geschilderten Begebenheiten der Bogen zum Grundthema hergestellt. „Welcher Gott denkt sich so was aus?“ wie den Tod des geliebten, hilfsbereiten Opas?

Von Begegnungen in Kirchen (Christentum), einer Synagoge (Judentum), einer Moschee (Islam) sowie mit Buddhisten, der Frage nach Gott, Göttern oder auch Göttinnen und nicht zuletzt jener nach der Entstehung der Welt werden aufgeworfen, hin und her gespielt. Am Anfang war das Nichts, aus dem Alles wurde, als das Nichts sich schief legte ist beispielsweise eine der Thesen.

Und was, wenn es ihn/sie gäbe – was stünde auf der Wunschliste von deren Aktivitäten? Alle Menschen müssten mit Superkräften ausgestattet werden. Es sollte jeden Tag Schokolade regnen, alle Abgase würden nach Blumenduft riechen, alle Tiere wären heilig.

Als einer erzählt, bei einem Radausflug Gott getroffen zu haben, bricht eine offene Debatte, ja sogar ein Streit mit Kampfansätzen aus – Ja?! Nein, kann nicht sein! Vielleicht? Lösung: ein Konzil muss her – das Wort wird nicht erklärt, sondern einfach dargestellt – Zusammensitzen in feierlichem Rahmen und Standpunkte austauschen – oder einfach sagen. Und dann darf das Publikum abstimmen. Darüber, ob das sein könnte. Darüber auch, wie die Welt entstanden sein könnte, ob das Huhn vorm Ei da war und ob ein Butterbrot immer auf die Butterseite falle. Wie auch immer: Des Konzils weise Entscheidung: Jede/r kann glauben, was sie/er will! Und: „Wir wissen nicht viel über das Universum, aber wir freuen uns über Gott und die Welt und über euch und uns!“ schließt sich der musikalische Kreis zum Stückbeginn.

Erstveröffentlicht im Kinder-KURIER

Sanfte Gesänge mit ein wenig Musik (Kaja Włostowska), eine mehr als heimelige Atmosphäre auf dem Teppich unter einer Art offenem Zelt, Unmengen von Pölstern in unterschiedlichsten Formen. Manche von ihnen – halbmond- oder riesenkipferl-förmig – leuchten sogar. Ein Berg an länglichen und anderen Pölstern beginnt sich zu bewegen. Hände, Arme, Füße, Beine wursteln sich daraus hervor. Nein, nicht wursteln, sie tanzen aus dem Kissen-Unviersum. Sanja Tropp Frühwald und Gat Goodovitch Pletzer werden aus diesem Haufen „geboren“, beginnen erst liegend zu tanzen, richten sich zunehmend auf. Viel zu schauen, zu hören, zu spüren, zu fühlen. Die jungen, jüngsten Kinder staunen, nach und nach machen sich einige – krabbelnd oder gehend – auf in Richtung der einen oder anderen (Leucht-)Pölster.

Kaja Włostowska bringt mehr und mehr Musik ins Spiel, von Glocken bis zu einem großen Metallophon, selbst das Kostüm von Gat Goodovitch Pletzer klingt, sind doch auf ihrem Oberteil viele metallene Buttons angebracht (Raum und Kostüme: Pia Greve). VRUM performing arts collective bringt mit „Schimmer“, derzeit im Dschungel Wien, nach „Baja Buf“ und „The Milky Way“ die dritte interaktive Performance für ein sehr junges Theaterpublikum auf die Bühne.

Im nunmehrigen – ½ bis 2 Jahre – tauchen die jungen und jüngsten Kinder wie von selbst in diesen weichen, wohligen Kosmos ein, den viele von ihnen nach und nach entdecken, erobern, mit Pölstern ebenso spielen wie mit den Performerinnen bzw. mit anderen Kindern oder erwachsenen Besucher:innen, die sich auf dieses und das Spiel miteinander einlassen.

„Schimmer“ (Konzept & Regie & Choreografie: die beiden Tänzerinnen plus Till Frühwald) spielt sich übrigens im Rahmen des mehrtägigen Schwerpunkts „Verkörperte Verbindungen“ im Dschungel Wien, dem Theaterhaus für junges Publikum i Wiener MuseumsQuartier, ab. „Fachleute aus den Bereichen darstellende Kunst, frühkindliche Pädagogik, Psychologie, Neurowissenschaften und Interessierten“ sind bis 1. Dezember 2024 eingeladen, „in die Welt des Tanzes und der sinnlichen Erfahrung einzutauchen“ – mehr dazu, siehe Infobox.

Über baja-buf <- damals noch im Kinder-KURIER

Nach knappen kompakten Reden in der Neuen Bühne Villach auf dem Rathausplatz neben dem kleinen, temporären öffentlichen Eislaufplatz der Draustadt, begeisterten vier Tänzerinnen, eine davon relativ kurzfristig eingesprungen, bei der Eröffnung des 18. Stella-Festivals. Stella sind die Preise für herausragende Stücke und (Einzel-)Leistungen im Theater für junges Publikum, erfunden, ausgeschrieben und organisiert von der Österreich-Sektion der internationalen Kinder- und Jugendtheatervereinigung ASSITEJ.

Die mitreißende Tanzperformance „Unisono“ von makemake produktionen ist eines der vier nominierten Top-Stücke für Jugendliche. Alles dreht sich in dieser Stunde um Gleichklang, ums Miteinander, aber auch das Suchen der Eigenständigkeit in dieser Gemeinsamkeit. Was – wie jede und jeder aus eigner Erfahrung kennt, nicht immer einfach ist. Die vielen Facetten dieses „unsiono“ performen die Choreografin der Show Martina Rösler selbst gemeinsam mit Steffi Wieser, Barca Baxant, die immer wieder auch zum Mikrophon greift und (sprech-)singt (Text: Theresa Seraphin) und für alle Besucher:innen überraschend Maartje Pasman. Sie sprang für den einzigen Mann in der Produktion, Kajetan Uranitsch, ein, weil der gleichzeitig mit „Pixelzimmer“ von der Kompanie Freispiel in Wien spielte. Die ist übrigens als herausragendes Kinderstück für Stella nominiert.

Dass Pasman eingesprungen ist, fällt gar nicht auf – sie ist eine junge, perfekte Tänzerin und immer wieder auch Akrobatin (in anderen Stücken). Sie versprüht Kraft und Lust, Spaß an ihrer Rolle als Teil des Quartetts, die natürlich doch wie auch ihre drei Kolleginnen Freude daran hat, aus der (kleinen) Masse auszubrechen.

Pasman ist übrigens gemeinsam mit Futurelove Sibanda und Joseph Tebandeke für ihre darstellerische Leistung in KINGX&QWEENS (Koproduktion von Unusual Beings, Dance Revolution East Africa und Dschungel Wien) bei Stella für herausragende darstellerische Leistung / Ensembles nominiert.

Hier unten geht’s zu einem Vorausbericht, als die Jury – Barbara Carli, Helen Isaacson, Götz Leineweber und Danielle Strahm-Fendt – vor mehr als einem halben Jahr die insgesamt 24 Nominierungen aus 126 besuchten Produktionen – in 5 Kategorien bekanntgegeben hat. Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… hat viele der Stücke ebenfalls gesehen und besprochen, darunter auch „Unisono“ in der anderen Besetzung; und all die sind in dem Bericht hier unten verlinkt.

Der Vorstand der ASSITEJ Austria vergibt – unabhängig von der Jury – jedes Jahr auch einen Sonderpreis an Einzelpersönlichkeiten. In diesem Jahr fiel die Wahl auf Nadja und Martin Brachvogel mit ihrer Theatergruppe „follow the rabbit“ – Link zu einigen der Stückbesprechungen von KiJuKU.at und davor schon im Kinder-KURIER ebenfalls unten verlinkt.

Compliance-Hinweis: Zur Berichterstattung vom Stella-Festival wurde KiJuKU.at von der ASSITEJ-Austria eingeladen.

Über das STück „Mongos“ <- damals noch im Kinder-KURIER

Stückbesprechung von „Der kleine hässliche Vogel“ <- auch noch im KiKu

Haare, Haare, Haare – sie sind ein zentrales Element in den Performances von Shahrzad Nazarpour. Ob sie ihre befreiten Haare in „Hijab offline“ im Dschungel Wien tanzen ließ oder mit ihnen in einer Serie von Auftritten in Galerien und (halb-)öffentlichen Räumen wie Glas-Container etwa im Wiener MuseumsQuartier ebenfalls zum Thema Freiheit spielte. Nun bereitet sie sich auf drei jeweils rund vierstündige Performances im Kubus EXPORT (Hernalser Gürtel – Details siehe Info-Box) vor: „Hair, Stones and Voices“, heißt diese an drei Tagen hintereinander (8. – 10. August 2024).

Bis dahin sammelt sie schon einiges an Haaren, die beim Kämmen in Kamm oder Bürste hängen bleiben. Diese mixt sie dann bei der Performance in einem Glas mit etwas Joghurt. „Vor zwei Jahren wurden Frauen im Iran, die ihre Haare nicht ganz verhüllt haben, von aggressiven Männern mit Joghurt attackiert“, erklärt die Künstlerin dem fragenden Journalisten den entsprechenden Hintergrund.

Außerdem würde durch ein bisschen Joghurt das Geschehen im Wasser deutlicher sichtbar werden.

Zwischen dem tänzerischen Ausfüllen der Fläche im Glas-Würfel wird sie am ersten Tag mit solchen Haaren auch die Fenster reinigen. Anderntags wird sie solche an einigen Stellen an die Glaswände „kleben“. Und am dritten Tag ihre Haare zählen. Dazwischen nennt sie immer wieder Namen von attackierten, ermordeten oder anders gewaltvoll zu Tode gekommener Frauen. Oft sind es „nur“ Namen und die Altersangaben, darunter eine Siebenjährige – 7(!) Jahre jung. „Es sind alles reale Namen, die ich gefunden habe, für viele gibt es nicht mehr an Informationen, es gibt ja keine offiziellen Todeslisten.“

Das Zählen der Haare sieht Nazarpour als Gegensatz zu dem Aufzählen der Opfer-Namen. „Die Haare sind für mich immer ein Symbol der Freiheit!“, so die Performerin zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…

„Natürlich werde das voll anstrengend an drei Tagen jeweils ungefähr vier Stunden zu performen“, meint sie, „aber ich mag das, ich liebe auch diese Herausforderung!“

Haare sind für sie aber auch etwas sehr individuelles, damit verbinde sie viele private Erinnerungen, „aber ich will das dennoch nicht nur auf mich und den Iran beziehen, sondern auch auf Afghanistan und den gesamten Nahen und Mittleren Osten“.

Mit ihrer Performance „Hair, Stones and Voices“ will die Künstlerin neben der Solidarität mit FLINTA* inn der genannten Region, auch die Emanzipation für eine globale Freiheit unterstützen.

Und die Steine im Titel der Performance? „Nein, Steine kommen nicht vor, aber sie sind für mich auch ein Symbol des Widerstandes!“

wenn-befreite-haare-zu-tanzen-beginnen/ <- damals noch im Kinder-KURIER

Mir ist so faaaaaad… Nicht auszuhalten. Der ganze Körper spielt schon verrückt. Kann nicht mehr richtig stehen, aber auch nicht liegen, sitzen was auch immer. Die Performerin Lisa Bunderla lässt das richtiggehend spüren, wie auch körperlich unangenehm Langeweile sein kann. Ihre beiden Kolleginnen auf der Bühne – die Querflötistin Monika Wippl und die Cellistin Julia Schwendinger – bringen diese Gefühle der tanzenden Performerin mit entsprechenden Tönen zu Gehör.

Die ganze Bühne – von den Gewändern des Trios bis zu den Kulissenteilen und Utensilien alle in weiß – mitunter in abgestuften (Farb-)Tönen – bis hin zum Trinkhalm.

„Ein ? für die Langeweile“ heißt das rund halbstündige Stück, das beim Kultursommer Wien am Freitag im Reithoffer Park (Rudolfsheim-Fünfhaus; 15. Bezirk) vor sehr vielen jungen und jüngsten Besucher:innen aus den Kindergärten der Umgebung gespielt wurde – und noch einmal, am Sonntag (28. Juli 2024) auf der Bühne in der Großfeldsiedlung gespielt wird (Details, siehe Info-Box am Ende des Beitrages ganz unten).

Der Langeweile zuschauen steckt keineswegs an. Und klar, es bleibt nicht dabei. Die quirlige, teils akrobatische tanzende Performerin spielt nicht die ganze Zeit auf Fadisieren. Erst „zaubert“ die Flötistin – die fallweise auch mit einer kleinen, höher gestimmten Piccolo-Querflöte spielt – irgendwo ein blaues Tuch hervor. Dann trommelt die Performerin unter dem Tisch liegend auf den – und siehe da, bunte Kunststoffröhren unterschiedlicher Länge purzeln zu Boden. Aus denen macht sie im Handumdrehen Fernrohre, Schwerter und sonst noch alles Mögliche, vor allem aber Percussions-Instrumente.

Und siehe da – die Langeweile ist wie weggefochten. Immer mehr Buntes kommt zum Vorschein – ob vom Wäscheständer ein lila Oberteil oder aus dem weißen Kübel viele unterschiedlich gefärbte Papierknäuel, bei den Musikerinnen noch ein vielfarbiger Socken. Mit wenigen Gegenständen, die sich mit ein wenig Fantasie in Unterschiedlichstes verwandeln lassen, lässt die Spielerin Langeweile vergessen – einige Farben ins Spiel gebracht symbolisieren das und helfen dabei. Und natürlich passen die beiden Instrumentalistinnen die Musik entsprechend an, die nun von Szene zu Szene mehr Fröhlichkeit verströmt. Und am Ende in „My Favorite Things“ übergeht, ein Lied aus dem Musical „The Sound of Music“ (komponiert von Richard Rodgers), das vor allem in Versionen von Jazz-Größen wie John Coltrane und Dave Brubeck zum Klassiker wurde.

Bevor das Trio auf der Bühne musiziert, tanzt und performt, tritt noch die Choreografin des Stücks in Aktion. Vor der Bühne – im Gegensatz zum Weiß auf dieser in Schwarz gekleidet – animiert sie das Publikum zum aufwärmenden Mitmachen. Ohren ziehend, Augen reibend, Körperteile abklopfend und bewegend samt kleiner Geschichten vom Schwimmbad-Besuch bis zum Rudern, wird Konzentration und Aufmerksamkeit voll angeregt.

Schwierig ist dann nur das abrupte nun auf einmal Stillsein-müssen, um dem Geschehen auf der Bühne zu folgen. Samt dem (fast) Nicht-Eingehen der Performerin auf die vielen zugerufenen Anregungen, nachdem sie fragt, was sie denn tun können, damit ihr nicht langweilige werde. „Kuchen essen!“ – „Ich hab ja keinen Kuchen!“ war praktisch die einzige Reaktion. Alles andere – und da kam ganz schön viel: Bücher lesen, singen, tanzen, geh nach draußen, Wäsche waschen (als sie in der Nähe des Kleiderständers ist).

In ihrem Ankündigungstext für die Auftritte beim Kultursommer schreiben die Künstlerinnen, dass sie das Bilderbuch „Pfff…“ von Claude K. Dubois sowie der dänische Familientherapeut Jesper Juul („gleichwürdige Erziehung“) zu diesem Stück inspiriert hätten. Aber nur ganz ansatzweise und lediglich vom Thema Langeweile. Wer das Buch zuvor gesehen und gelesen hat, interpretiert sicher die eine oder andere Szene anders als alle anderen Besucher:innen, die das Buch nicht kennen – etwa die bunten großen zusammengeknüllten Papierkugeln aus dem weißen Metallkübel; oder das naserümpfende Wegwacheln offensichtlich unangenehmen Geruchs durch di Cello-Spielerin 😉

Ausgelassenes fast ein wenig chaotisches Spiel auf der Bühne. Elf Kinder toben sich aus, haben ihren Spaß. Die einen laufen, verkleiden sich, andere spielen am Keyboard, auf E-Gitarren und am Schlagzeug. „Ältere Semester“ im Publikum erkennen eine der Melodien – neben Beethovens „Für Elise“ den antiautoritären Klassiker „We don’t need no Education“ aus der Rock-Oper „Another Brick in the Wall“ von Pink Floyd (Musik, Dramaturgie: Siruan Darbandi). Noch heute Sonntagnachmittag und Montagvormittag zu erleben.

Lola Kaja Cimesa, Lenz Eichenberg, Iris El Fehaid-Power, Sina Tobias Kananian, Sami Kiegleder, Lieselotte Leineweber, Cecilia Pail Valdés, Leo Schönwald, Thimo Temt, Ossian Trischler scheinen – wie Kinder oft im Spiel – in diesem versunken zu sein. Ganz bei sich. Da kommt eine Stimme aus der letzten Publikumsreihe. Mit versuchter Autorität „fragt“ Sasha Davydova, die künstlerische Leiterin dieser Theaterwerkstatt „The Future is in our Hands“ im Dschungel Wien, ob die Kinder auf der Bühne nicht vielleicht doch das tun könnten, was ausgemacht war.

Zwischen ja, doch irgendwie, wenngleich widerwillig und nein, sicher nicht samt bewusstem Widerspruch pendelt die halbe Stunde der Performance. Samt Vorwurf, auch belogen worden zu sein, als ihnen, den spielenden, performenden Kindern, erzählt wurde, dass im Kasino am Schwarzenbergplatz (eine Spielstätte des Burgtheaters), wo sie im März schon auf der Bühne waren, 200 Politiker:innen zugehört hätten. Dass an diesem Juni-Samstag auch Politiker:innen da wären, glauben sie aber dann doch – oder spielen glaubhaft, dass sie es meinen.

Vielleicht (zu) viele Regie-Anweisungen vermitteln den Eindruck, dass auch der gesamte Widerstand nur gespielt ist. Wenngleich in so manchen Momenten aufblitzt, dass die einen oder anderen doch auch das machen, wonach ihnen gerade der Sinn steht – also wirklich widerständisch. Wobei der starke Schluss-Satz: „Ihr dürft uns nicht vorschreiben, was wir zu wollen haben!“ aber wiederum schon ein eingelernter ist. Aber doch die Haltung der elf 7- bis 10-Jährigen ehrlich ausdrücken dürfte.

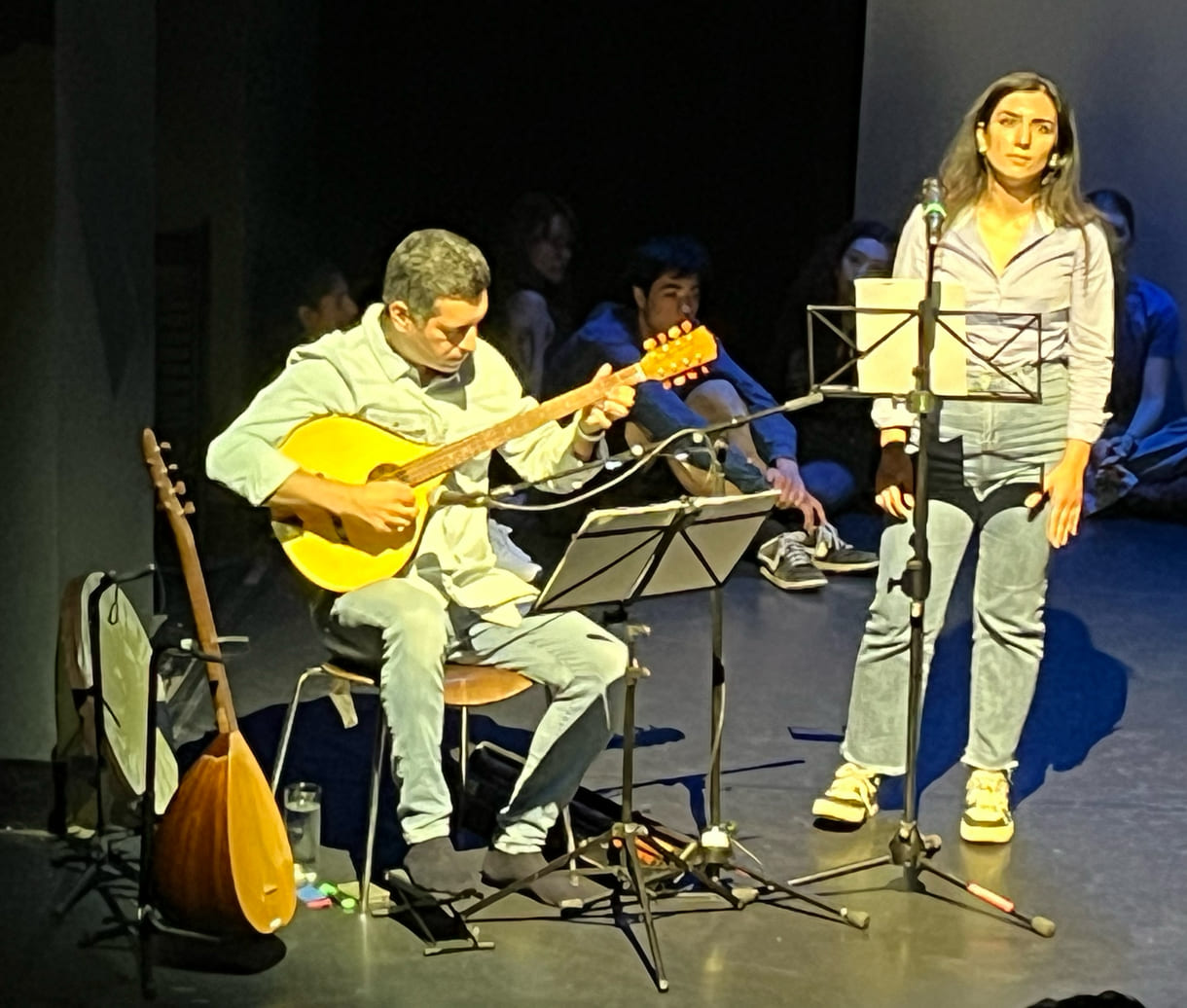

Einsam bläst im vorderen linken (vom Publikum aus gesehen) Bühnen-Eck Özgün Yarar die Ney (eine lange, dünne Flöte) und bringt mit seinen orientalisch klingen Tönen das Publikum weit weg – für die einen Urlaubsfeeling, für andere Heimatgefühle. Plötzlich Gestampfe auf der Treppe zwischen den beiden Hälften der Publikums-Tribüne. Zwölf Performer:innen betreten mit Sprech-Chören die Bühne, darunter dem bekannten: Arbeitskräfte haben wir gerufen – Menschen sind gekommen! Ergänzt auf dem Weg zur und dann auf der Bühne durch die Bemerkung, dass dies natürlich auch für Flüchtlinge, Migrant:innen usw. gilt – es geht doch immer um Menschen. Besser gesagt/gedacht: Es sollte um die Haltung gehen, dass es sich immer um Menschen dreht.

„Auf der Suche: Gastarbeitler 60‘“ heißt die Performance (künstlerische Leitung: Elif Bilici) und bildet den Abschluss einer der Theater-Werkstätten im Dschungel Wien, dem Theaterhaus für junges Publikum im Museums-Quartier. Die verschiedenen Werkstätten präsentieren ihre Ergebnisse derzeit – teils bis Dienstag.

Das Dutzend formiert sich auf der Bühne zum Sprech-Chor – „dirigiert“ mit einer Art senkrecht von Holzstäben hängenden Text-Fahnen durch Bruno Pisek. Rocco Baldari, Nikolay Yulianov Chulev, Noemi Thuy-Lan Felicitas Duong, Valentina Eminova, Zeynep Kiyıcı, Kai Kugler, Polina Merkulova, Destiny Okon, Hicran Saço, Anna Tarasenko und Özlem Yarin bilden diesen Sprech-Chor, der knapp, kurz, prägnant Texte zu Wohnen, Arbeiten, Leben in der neuen Heimat, Sehnsüchte nach der ersten zum Ausdruck bringt. Immer wieder treten einzelne Akteur:innen aus dem Chor solistisch ins Bühnen-Zentrum erzählen von der Ankunft im so ersehnten Wien – samt der Aufnahme mit nicht gerade nur offenen Armen.

Die Performer:innen, die das Stück auch mit-entwickelt haben – gemeinsam mit anderen (Neil Dölling Lucia Dorner) und teils unter der Leitung von Armela Madreiter und Thomas Perle in Schreibwerkstätten, bringen auch ihre mitgebrachten Sprachen organisch ins Stück ein (in alphabetischer Reihenfolge): Deutsch, Englisch, Italienisch, Japanisch, Kurmandschi, Romanes, Rumänisch, Serbisch, Türkisch, Ukrainisch und Zazaki.

Und sie konnten auf viel historisches Material und Interviews vor allem mit Ali Gedik zurückgreifen. So widmet sich eine Passage dem was heute wohl als Sprach-Nachrichten bezeichnet werden würde. Es gab – was sich Jüngere vielleicht gar nicht vorstellen können – weder Handys noch Internet, telefonieren war sauteuer und geschriebene Briefe drückten oft die unmittelbaren Gefühle nicht so direkt aus wie Sprachaufnahmen.

Menschen nahmen auf Kassetten mit langen dünnen Bändern Eindrücke vom Arbeiten und Leben in der neuen Heimat auf, steckten sie in Kuverts, schickten sie zur Familie nach Hause. Im Dorf saßen viele rund um ein Radio mit Kassettenspieler, hörten gespannt zu und – schickten umgekehrt wieder Kassetten mit eigenen Sprach-Aufnahmen nach Österreich. Wehmut. Ein Stück Heimat bzw. Verbundenheit zwischen da und dort. Das Hin und Her nahm übrigens einigen Wochen in Anspruch. Und jene, die hier in der Fremde, die später zur neuen Heimat wurde, waren oft nicht ganz ehrlich, erzählten nicht, wie schlecht es ihnen, die hier Jobs verrichteten, die die Einheimischen nicht machen (wollten), ging. In wie beengten Wohnverhältnissen sie leben (mussten)…

Immer wieder werden die Sprech-Chöre bzw. Solo-Auftritte wieder von Musik unterbrochen, die Stimmungen untermalen, Sehnsüchte zum Ausdruck bringen. Der schon erwähnte Musiker greift zu Blas- bzw. Saiteninstrumenten (Saz und Buzuki) und wird begleitet von der Sängerin Deniz Öz mit wunderbarer Stimme – unter anderem auf Zazaki, einer der kurdischen Sprachen. Und unter anderem einem Lied, das den Bogen zum ersten Auftritt des Sprech-Chores schloss: Es wurden Arbeiter gerufen und es kamen Menschen an.

Dem Thema von Menschen, die als Arbeitskräfte geholt wurden, widmet sich auch eine Ausstellung im Dschungel Wien – in den Räumen vor Bühne 3 bzw. dem Bürotrakt. Viele Fotos aber auch zwei Koffer mit Zeitungs-Ausschnitten, Audio-Kassetten, einem künstlerisch gestalteten Koffer usw. geben optische – und zum Teil zu lesende (Bücher) Einrücke in das Leben von einigen einzelnen Menschen. Aber auch in wissenschaftliche Aufarbeitung der Strukturen.

„Wem gehört die Geschichte? Wie wurde[n] Geschichte[n] geschrieben? Gibt es schon eine Geschichte der Migrant*innen in Österreich?“ – diese Fragen durchziehen die Ausstellung mit vielen Fotos von Felat Diljin. Ein Teil der Ausstellung kommt von „Stimmen der Vielfalt“ vom Grazer Verein JUKUS (Jugend Gesundheit Stadtteilarbeit Kultur).

War schon Natalya Vorozhbits Film „Bad Roads“ über Gewalt, die unter kriegerischen Bedingungen in der Ost-Ukraine – eben schon Jahre vor dem Überfall auf das gesamte Land durch die russische Armee – um sich greift und praktisch alle Lebensbereiche ergreift, so folgte am zweiten Abend eine andere Attacke. Eine aus der näheren Umgebung. Aus einem Land, in dem der letzte Krieg fast 80 Jahre zurückliegt. Aus Österreich.

Ein Jahr lang (2020) haben die Autorinnen Judith Goetz, Lydia Haider, Marina Weitgasser Nachrichten der „blauen“ Seite der ORF-Online-Nachrichten gesammelt, Screenshots als Dokumente gemacht. Femizide, aber auch andere Gewalttaten – darunter auch den Terroranschlag am 2. November in der Wiener Innenstadt, aber auch weniger „spektakuläre“.

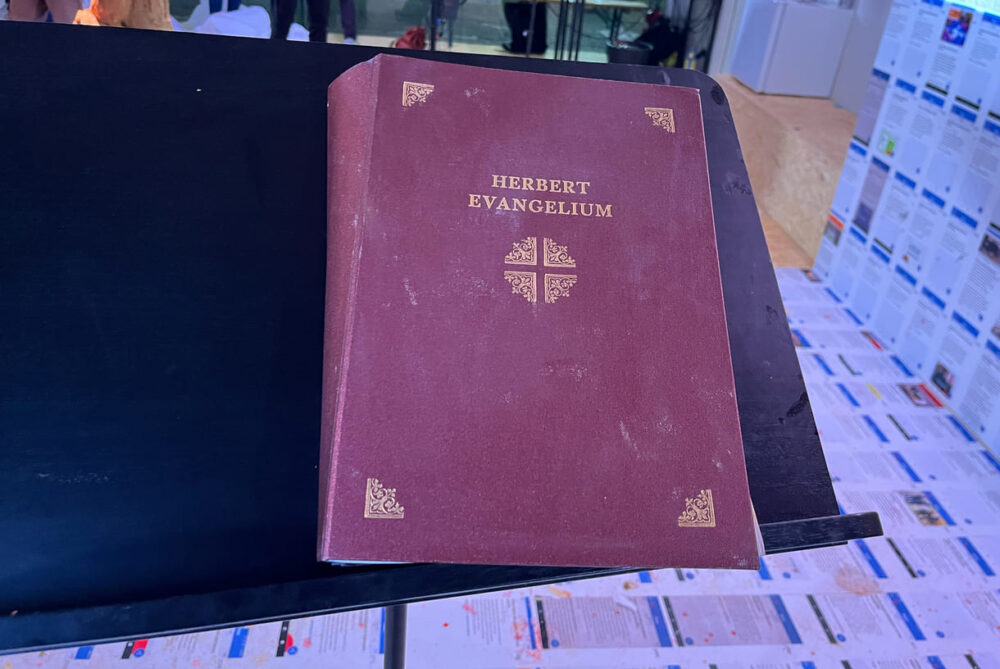

Diese realen Vergewaltigungen, Schlägereine, Morde, teils auch anschließenden Suizide waren für die Autorinnen der Ausgangspunkt für eine dramatischen Text. Sozusagen aus der Sicht der Täter – geballt in eine toxische Männlichkeit, die für sich das Recht in Anspruch nimmt, über andere, vor allem Frauen zu herrschen, sie zu besitzen, sie sich zu nehmen, wann immer es ihm – genannt Herbert – danach gelüstet.

Diesen rund 70-minütigen Text performen Vera von Gunten und Clara Liepsch in einem Container aus durchsichtigen Kunststoff-Wänden im Burghof neben dem Grazer Schauspielhaus. Das Publikum an den Wänden in U-Form rund um das Geschehen sitzend, erlebt fast außer Rand und Band zu geraten scheinende gewalttätige „Herberts“. Nicht zu Unrecht gibt es im Programmheft des Dramatiker:innen-Festivals eine Triggerwarnung.

So ungefähr nach der Hälfte des Spiels verteilen die Schauspieler:innen dünne weiße Overalls wie sie aus TV-Beiträgen in der Pandemie oder aus Krimis bei Tatort-Begehungen bekannt sind. Und blaue Schuhe-Überzieher sowie Schutzbrillen. Denn nun wird’s noch ärger. Die beiden rasten als „Herbert“ vollends aus. Schütten rote Flüssigkeit aus Kelchen durch die Gegend, stechen mit Messern auf die große aus Ton geformte Statue eines sitzenden Menschen (Skulptur: Paul Lässer) los, zertrümmern diese mit einem Baseball-Schläger.

Immer unterlegt mit eingeblendeten Meldungen über realen Gewalttaten. All die kleben als ausgedruckte Screenshots auch auf dem Pressspan-Platten-Boden und einem Teil der ebensolchen Wand hinter den Spielerinnen. Dort hängen auch – wie in einem Hobby-Keller Werkzeuge – aber neben Hämmern, Schraubendrehern und anderen auch Pistolen, ein Gewehr, eine Machete und eine Art Speer (Raum: Christoph Rufer, Antje Schupp). All solche waren Tatwerkzeuge.

Der Text der drei Autorinnen ist – insbesondere zu Beginn – im Duktus von Bibelstellen und kirchlichen Predigten gehalten. Auch das Setting lehnt sich an eine Messe an, das Publikum wird als „Gemeinde“ angesprochen. „Ich, Herbert“, tue, was ich tun muss… bin der Herr dieser Welt…“

Dementsprechend liegen auf zwei Kanzel-Adaptionen auch dicke ledergebundene Bücher mit Gold-Titel-Schrift: „Herbert-Evangelium“.

Alles fast unaushaltbar – allerdings: Es ist „nur“ das dramatische verarbeitete Geschehen realer Taten – hin und wieder verschafften Text und Spiel Verschnaufpausen durch schräg-überdrehte Performance bzw. den einen oder anderen (Wort-)Witz.

Das einzig wirklich halbwegs Entlastende spielt sich rund um den Container ab: Aktivistinnen von „The Resistance Quilt Project“ haben Transparente – nicht nur mit Mahnungen an viele einzelne Femizide sowie Widerstandsparolen auf dem Boden ausgebreitet, verteilen Flugblätter, sondern laden das Publikum auch ein, Gedanken und Vorschläge zur Verhinderung, zur Vorbeugung (männlicher) Gewalttaten zu auf Stofftücher zu formulieren – womit eines der Banner ergänzt wird. Und diese Initiative tritt nicht nur hier rund um den Container dieser Performance auf, die sicher ohnehin „nur“ von Menschen besucht wird, die sicher gegen Femizide sind. Nächste Woche sind sie mit einem Infotisch auch auf dem Grazer Hauptplatz – und können für Workshops gebucht werden.

Compliance-Hinweis: Das Dramatiker:innen-Festival in Graz hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… zur Berichterstattung eingeladen.

Ein Tisch, zwei Sessel, ein Kühlschrank, ein E-Herd, als „e“ noch nur für elektrisch und noch nicht elektronisch stand. Dafür viel Elektronik über die neun im gesamten Raum (Bühne 2 im Dschungel Wien) verteilten Monitore. „Mother loves you“ (Mutter liebt dich) vom Performance-Collectiv TWOF2 (zwei von zwei) spielt sich als Schauspiel und als Video – dieses aus verschiedenen Perspektiven – ab.

Fast wortlos agiert die einzige live und analog spielende Anna Katharina Bittermann. Spult routinemäßige Abläufe für Frühstück, Mittag- und Abendessen ab. Butter aus dem Kühlschrank, Eier in der Pfanne auf der heißen Herdplatte zu Rühreiern kochen, davor schon Kaffee… Phasenweise mit Buch oder Mitschrift-Heft in der einen Hand, essen mit der anderen oder die nutzen, um auf einem Tablett digital Notizen schreiben.

Zwischen den Mahlzeiten verschwindet „Ada“ – so ihr Spielname – im Backstage-Bereich.

Während sie Mahlzeiten zubereitet, sich setzt und selber isst – oder auch nicht – sind im Video eine andere Schauspielerin (Maria Spanring) als Ada zu sehen als Mutter des jugendlichen Raphael (Joshua Zischg), der hier mitspielt. Dort wird gesprochen. Nicht viel aber doch. Das dafür aber nicht selten eher aneinander vorbei – gegebene Antworten ignorierend. Der „Sohn“ sorgt sich, die Mutter müsse was essen, das wäre gut für sie. Sie „weiß selber, was für mich gut ist“. Und dennoch wiederholt er seine fürsorgliche Geste. Kommt vielleicht – mit umgekehrten Vorzeichen – bekannt vor, oder?!

Jeder der neun Monitore zeigt andere Ausschnitte aus den – mit elf Kameras – gefilmten Szenen. Totale, Details, so dass Stimmungen in dem einen bzw. anderen Gesicht ablesbar sind, Draufsicht von oben auf die Lebensmittel und das Geschirr auf dem gedeckten Tisch… Spannend, wenngleich du als Zuschauer:in ständig den Kopf wenden musst – weg vom Live-Schauspiel hin zu dem einen oder anderen Monitor – und mindestens zwei kannst du ohnehin nie sehen. Denn im Gegensatz zu der ausführlichen Beschreibung im pädagogischen Begleitmaterial zum Stück, kann sich das Publikum nicht frei im Raum bewegen, sondern sitzt auf U-förmig angeordneten Sitzbänken. Wanderndes Publikum wäre wahrscheinlich zu unruhig geworden?

Außerdem geht’s zentral ja mehr um das Mit- oder eben Nicht-Miteinander von Sohn und Mutter – bzw. in den doch stattfindenden Gesprächen auch um die Beziehungen der beiden zu (möglichen) Partner:innen sowie zu einem zweiten, anfangs noch sehr, sehr jungen zweiten Kind Adas. Adam ist übrigens noch immer Baby als Raphael schon deutlich erwachsen ist – und da von Dominik Gysin gespielt wird. Zeitsprünge spielen sich nur in den Videos ab, sorgen mitunter für Verwirrung. Aber auch solche kann sich legen, wenn der Blick und das Gehör auf die Beziehungsfrage gerichtet wird.

Und dabei, ohne das groß direkt anzusprechen, „Mutter“ eher für Fürsorge steht – egal, ob diese nun von einer Frau, einem Mann, einer älteren gegenüber einer jüngeren Person ausgeübt wird oder umgekehrt. Durch letztere tun sich allerdings neue Fragen auf – von Überforderung, wenn Kinder bzw. Jugendliche (sehr) früh Verantwortung für Eltern übernehmen (müssen). Solche Gedanken werden ebenso angestoßen wie Klischeebilder so „nebenbei“ hinterfragt, und dann doch wieder mit ihnen gespielt. Wenn die alte Mutter zu studieren beginnt, aber ihre Seminararbeit auf einer alten Reiseschreibmaschine tippt und vom erwachsenen Sohn, der am Tablet mit externer Tastatur schreibt, hören muss – ein Laptop wäre für sie doch eine Nummer zu groß.

Vielleicht aber stehen die intensiven Video-Szenen auch „nur“ für die Träume – egal ob Wunsch oder Alb – der einzigen Live-Schauspielerin? Scheint zwar nicht so gedacht (Buch: Ursula Knoll, Regie: Giovanni Jussi; Kamera: Francesco Diaz), liegt aber nicht so fern aufgrund der beiden Ebenen Live-Spiel und Video und der verschiedenen „Ada“s.

Muss übrigens eine logistische Herausforderung gewesen sein, in einer echten Küche elf (nach Rückfrage beim Team) Kameras zu platzieren und die jeweils beiden Schauspieler:innen zu filmen ohne sie in ihrer Bewegungsfreiheit einzuschränken. Und das synchrone Material so zu schneiden/montieren, dass es nun diese runde multi-perspektivische Performance – obendrein mit Musik (Bernhard Breuer) – ergibt.

Just an jenem Abend, an dem in Wien fünf Frauen ermordet wurden – so viele Femizide wie noch nie zuvor in weniger als 24 Stunden in Österreich – rissen sieben Performer:innen das Publikum mit in eine kraft- und lustvolle Utopie gleichberechtigten Miteinanders. Mit „Wo-Man A Revolutionary Rave“ im Dschungel Wien vermitteln die sieben Tänzer:innen Donna & Rosa Braber; Marko Jovanović, Una Nowak, Maartje Pasman, Grischka Voss und Magdalena Wolfmayr hoffnungsvollen Optimismus auf eine bessere Zukunft.

Auf die wir alle – hoffentlich – nicht bis in 365 Jahren warten müssen, wie es am Beginn der rund 80 minütigen wilden Show – mit manch leisen, vor allem aber schrillen Momenten befürchtet wird – wenn’s so weitergeht wie bisher. Auch wenn es wissenschaftlich „nur“ 297 Jahre beim aktuellen Tempo in Richtung Gleichstellung von Löhnen bzw. Gehältern wären 😉 Aber allein heuer arbeiteten Frauen in Österreich die ersten 45 Tage sozusagen gratis – sprich um so viel Tages-Einkommen differieren die Bezahlungen (Equal Pay Day).

Damit es nicht so bleibt, muss viel dagegen sowie für Veränderung gekämpft werden. Die Weltlage im Allgemeinen, so manches im Land – nicht zuletzt die unrühmliche Rolle bei der Anzahl von (tödlichen) Gewalttaten – kann einerseits wütend und andererseits lähmend wirken. Da braucht’s viel Kraft und Ansporn zu Optimismus. Am Tag vor der Premiere feiert die Podcasterin Jeanne Drach den fünften Geburtstag ihrer mutmachenden Oh Wow-Plattform – Motto „feministisch optimistisch“.

Die „Rave-olution“ von Wolf Collectives (Konzept Rosa Braber, die vor allem als Master of Ceremony und DJane agierte; Choreo Donna Braber und Maartje Pasman) spielt sich auf der im Dschungel Wien in diesem Fall umgedrehten großen Bühne ab. Dort wo üblicherweise die Sitzbänke auf der steil ansteigenden Tribüne stehen, tanzen, springen, spielen die sieben schon genannten Performer:innen – sechs Frauen und ein „Mann aus der Zukunft“. Die Bandbreite reicht von szenischer Kritik an überkommenen Rollenbildern in einer Schneewittchen-Szene – samt deren Umkehrung bis zu hoffentlich nicht nur utopischen Bildern von vollständiger Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit – jenseits zugeschriebener Geschlechterbildern bzw. Sprengung solcher noch immer existierender Normen hin zu einer Welt jenseits solch einschränkender Vorgaben (Ausstattung: Devi Saha).

Die Umkehr der Bühne – die Sitzbänke standen auf einer flacheren Tribüne dort, wo sonst die Bühne ist – ermöglicht aber nicht nur den Blick auf die Performer:innen, sondern ganz oben auch in die Technik-Kammer, wo Jana Resetarits und Luka Bosse für die sehr wesentlichen Lichtstimmungen und den kraftvollen Ton sorgen – und dabei fast die ganze Zeit selber mit-raven!

So trist die Realität, so entmutigend es oft ist, dass so wenig weitergeht, ja sogar in den vergangenen Jahren in manchen Bereichen Rückschritte zu erleiden waren/sind, so viel Kraft und hoffentlich auch Mut macht die Show, (wieder weiter) zu kämpfen für Fortschritte – nicht nur in Bezug gleiche Rechte für alle Menschen.

Eine Art Rumpelkammer wird zur Bühne – die beiden Spieler zaubern daraus einen magischen Raum. Skurrile Gebilde aus Naturmaterialien wie Zweigen, Wurzeln und (gesäubertem) Müll werden unter ihren Händen, mit wenigen Worten – und mit Lichtern aus Taschenlampen – zu zauberhaften Wesen mit Fantasienamen.

In „Schön und gut“ – derzeit im Dschungel Wien – verschaffen Stefan Ebner und Antonio Ramón Luque (Gruppe „Material für die nächste Schicht“) klitzekleinen, aber durchaus auch größeren diese oben genannten Objekte „Live“-Auftritte als Wand-Dramsel, gelbe Seiltanzspinne, Frostkeulenbaum, Flötenmaus, Moorfeuchttanne und noch gefühlt mindestens hundert weiteren Fantasietieren und -pflanzen.

Erst fast in sich versunken, mit den Rücken zum Publikum, schrauben und drücken sie an technischen Geräten, erzeugen Quietsch-, Rausch- und andere Geräusche, dazwischen das eine oder andere Licht-Geblinke bevor sie Schatten einiger dieser oben erwähnten Kombinations-Gebilde an der Wand tanzen lassen. Um danach mit einigen Kasteln und Regalen als Art offener musealer Vitrinen in den Publikumsbereich vorzudringen. Die Upcycling-Fantasietiere machen sich unter den Händen des Performance-Duos ebenfalls in Richtung Zuschauer:innen auf. Erst zaghaft, dann immer offensiver ersuchen nur mit Blicken einzelne im Publikum sozusagen die Patronanz für das eine oder andere Objekt zu übernehmen und es in den Regalen zu platzieren – wo auch immer sie wollen.

„Schön und gut“ ist einerseits ein Loblied auf die Kreativität, vielleicht sogar Anregung, aus wenig, meist von 99 Prozent aller anderen nicht beachteten herumliegenden oder gar weggeworfenen Dingen (Bühne und Kostüm: Sophie Schmid), Fantasiegebilde zu bauen, die aus Objekten fast Subjekte entstehen lassen. Die ¾-stündige Performance (ab 8 Jahren, aber sicher auch schon für Jünger – und genauso für Erwachsene) ist aber noch viel mehr. Mit wenigen, teils poetischen, jedenfalls in einer Phase (Dramaturgie: Tanja Spielmann) auch gedichteten Worten erschafft das Duo eine zusammenhängende Welt dieser Kreaturen. Würde eine fehlen, bräche das System zusammen. Damit wird „Schön und gut“ – wie es am Ende sein soll, wenn wir alle achtsam mit Tieren, Pflanzen, der Umwelt umgehen – vermittelt die Wichtigkeit von Biodiversität verspielt und ganz ohne pädagogischem, erhobenen Zeigefinger.

Janina Sollmann kniet in einer Nische seitlich der Sitzreihen und schafft einer Pflanze durch Umtopfen mehr Platz. Gleichzeitig tanz ihr Kollege Lawrence Ritchie raumgreifend auf praktisch der gesamten Bühnenfläche von rund 45 Quadratmetern. „Platz da!“ heißt die jüngste, mittlerweile 30., Performance der „schallundrauch agency“. Frauenräume vs. Männerräume!?

Wobei letzteres nicht das explizite Thema war, sondern sich so ergeben hat, wie Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… im Gespräch nach der fast die Tribünen sprengenden übervoll besetzten Premiere erfuhr. „Aber es ist uns schon bewusst geworden, was das darstellt“.

Wie immer bei dieser Performance-Gruppe, die mit dem neuen Stück den 20. Geburtstag ihres Bestehens feiert, gehen die Beteiligten, nachdem sie sich auf ein Thema geeinigt haben, von sehr persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen aus. Diese bringen sie in den Prozess der Stückentwicklung ein, arbeiten damit und daran. Daraus entstehen Szenen, die das jeweilige Thema von vielen Seiten beleuchten, angehen, auseinandernehmen, Assoziationen in den Köpfen der Zuschauer:innen auslösen. Eine durchgängige Geschichte ist eher der Ausnahmefall.

Und hier geht’s um die Frage des Platzes, des Raumes. Wodurch ist er belegt, wie kann er – mehr – für Menschen, nicht zuletzt für Kinder – (zurück-)gewonnen werden? Ohne dies auch nur ansatzweise plakativ auszuspielen, sondern spielerisch anzudeuten, zu umkreisen, damit zu spielen. Und so engen die Performer:innen – zu den beiden genannten gesellt sich ein paar Minuten nach Beginn Caterina Vögel mit Leiter, Holzkiste auf Rädern und aufblasbarer Weltkugel hinzu – die 9 mal 5 Meter Spielfläche selber zunehmen ein. Kreuz und quer spannen sie bunte Schnüre, müssen drüber und drunter hindurch klettern, tanzen, turnen. (Bühne und künstlerische Mitarbeit: Michael Haller, Licht und künstlerische Mitarbeit: Silvia Auer).

Dabei erzählen sie von Situationen, wo’s in ihrer Kindheit oder hin und wieder auch später ganz schön eng geworden ist – bis hin zu einem letztlich doch glimpflich ausgegangenen Unfall. Und bauen eine zweite Ebene ein: Doch eine Geschichte – die Stadt ist bedroht von einem Bösewicht. Das war die Idee bei der Entwicklung von „Platz da!“. Als Janina Sollmann, die in diesem Fall auch Regie führte – und gemeinsam mit Gabriele Wappel, die dieses Mal künstlerisch coachte, die Gruppe gründete und leitet – zu Hause davon erzählte, schlug der achtjährige Sebi vor: „Es könnte ein Nebelmonster sein“, wie er KiJuKU nach dem Stück erzählte.

Und so wurde es – Theaterrauch aus der oben genannten fahrbaren Kiste. Gerettet könne die Stadt nur werden, wenn Wald, Wasser und Weltall zusammenhelfen. Und ein bisschen Energie aus dem Publikum erbitten sie. Der Satz „Wir brauchen keine Hilfe, nur ein bisschen Unterstützung!“ ist übrigens auch ein Produkt von Sebi Moser-Sollmann, der in den Credits auch als Junior-Berater angeführt ist, weil er obendrein noch einige der Musikstücke ausgewählt hat.

Und so reist das Trio in die genannten drei Gegenden, wo es auf ein Waldmonster, einen Libellenwal und einen Milchstraßenturm trifft. Stadt befreit – ein Podest mit einer Harfe fährt durch die Tür an der Bühnen-Rückwand, Caterina Vögel beginnt zu spielen, die dichtest eng sitzenden Zuschauer:innen können sich mehr Platz verschaffen und auf dem Boden rund um die Harfinistin platzieren 😉

sebis-kampf-gegen-corona -> damals noch im KiKu

Die ersten vier Minuten fast ganz dunkel – Helligkeit kommt höchstens von Kleidungsstücken anderer Zuschauer:innen. Da konzentrierst du dich ziemlich schnell aufs Hören. Und vernimmst Tröpfeln, das sich nach und nach zu Regengeräusch auswächst. Oder ist es nur eine Soundinstallation?

Nein, es ist echtes Wasser das in „Leak“ von der Decke in eine breite Rinne tröpfelt bzw. strömt – das siehst du, wenn nach und nach, anfangs sehr zögerlich ein wenig Licht auf den Wasserstreifen fällt und später auch den ganzen Raum im Salzburger Toihaus Theater erhellt. Und damit das Tropfen und Plätschern um ein optisches Schauspiel mit vielen Zufallsbewegungen ergänzt, natürlich erweitert. Vor allem die unzähligen Springbrünnchen die sich ergeben, wenn die von oben fallenden Tropfen auf die Wasseroberfläche treffen und selber wieder hochspringen bzw. Artgenossen zum Hüpfen mitziehen.

Nach Ton und Textilien sind nun Flüssigkeiten als Ausgangsmaterial für Performances in diesem Theater dran. Cornelia Böhnisch, künstlerische Co-Leiterin vom Toihaus, hat diesen – wie sie es bezeichnet „Spaziergang mit den Ohren“ experimentell mit der Performerin Elena Francalanci entwickelt. Ungefähr nach der Hälfte der halbstündigen minimalistische performativen Installation betritt diese die Bühne, kniet sich neben die Wasserrinne und beginnt mit dem Wasserlauf zu spielen – erst zaghaft, mit Fortdauer steigert sie ihre Armbewegungen, mit denen sie versucht Wasser auf die Seite zu schieben, wodurch sie natürlich Wellen erzeugt.

Das entspannende, kontemplative Spiel wird begleitet, sozusagen untermalt von ebensolcher Musik. Jan Leitner, der bei allen Proben dabei war, nahm das experimentelle Spiel auf und komponierte den Soundteppich aus Geräuschen, Klängen und Tönen, der als ein weiterer Puzzlestein das Hörbild abrundet.

„Du kannst Wasser nicht glatt streichen!“ nannte Böhnisch den Ausgangspunkt für „Leak“, das ebenso wie die Vorgänger-Produktionen vor allem viele Bilder und Assoziationen im Kopf der Zuschauer:innen erzeugt, im Nachgespräch mit vor allem Jugendlichen jener Vorstellung, die auch Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… besucht hat.

Wie bei den anderen von Materialien ausgehenden experimentellen Performances folgt auch dieses Mal ein eigenes Stück für sehr junges Publikum. „Hörst du das Wasser glitzern?“ ist ein „Klangspiel“ von Yoko Yagihara, das Mitte Oktober Premiere hat – KiJuKu wird berichten.

Compliance-Hinweis: Das Toihaus Theater übernahm die Fahrtkosten von Wien nach Salzburg und zurück.

Ein Halbrund – Stadt- oder Schlossmauer in hellblau mit Wolken verziert – mit fünf Toren bildet den Hintergrund der Bühne für „Wind“. Um den drehen sich die 55 Minunten. Die drei Tänzer:innen, die das Stück auch entwickelt haben, – Michèle Rohrbach, Martina Rösler, Ives Thuwis – schlüpfen in die Rolle unterschiedlichster Winde. Mal schweben, dann wieder wirbeln sie über die Bühne, mal miteinander, dann wieder gegeneinander. Poetisch formulieren sie Gedanken, die – hätten Winde Hirn und Sprache – von diesen stammen könnten. Intensiv haben sie sich mit dem „Atem der Erde“ beschäftigt und sich in das ständige Wehen, das den Globus umzieht, hineinversetzt. Und nehmen auf diese gedankliche ebenso wie gefühlte Reise das Publikum mit – mal sanft und leise, dann wieder wild und sozusagen mitreißend.

Formwandler, der ich bin,

Aus dem Stück „Wind“ von makemake produktionen

hellblau unsichtbar.

Die Menschen sehen mich nicht,

aber sie sehen, was ich tue.

Zu diesem jüngsten Stück der (Tanz-)Theater- und Performance-Gruppe makemake produktionen – Text und Dramaturgie: Anita Buchart – gehört, auch wenn er oft am Rande steht oder sitzt gleichermaßen der Livemusiker (Saxofon und Keyboard) und Komponist Lukas Schiemer dazu. Das Quartett erzeugt in der nicht ganz einen Stunde ein Loblied, ja ein „Anhimmeln“ an den Wind, auch wenn uns der manches Mal lästig oder gar in Form von gewaltigen Wirbelstürmen grausam sein kann. So vielfältig Winde auch sein können, immer sind sie selbst unsichtbar, aber ihre (Aus-)Wirkung wird durchaus augenscheinlich. Und Wind vermag die Form von Gegenständen teils beträchtlich zu verändern.

Im Laufe der Performance erzählen die Tänzer:innen auch so manche Mythen, wie sich Menschen die Entstehung von Winden zusammengereimt haben. Aber auch so – im Rückblick betrachtet – eigenartige Vorgangsweisen der Menschheit, wie sie einerseits Wind auszuschalten versucht und andererseits ihn maschinell wieder herstellt, wenn sie Luftzüge braucht. Warum Wäschetrockner, wenn Wäsche auch in den Wind gehängt werden kann, beispielsweise. Oder das Verschwinden von Windmühlen, um seit noch gar nicht allzu langer Zeit wieder Windräder zu errichten, um Energie zu gewinnen…

Die Performance, mit der die neue Spielzeit im Dschungel Wien – in dem Fall für die Jüngsten (ab 5 Jahren) eröffnet wurde, liefert über das Beschriebene hinaus noch wunderbare Bilder – etwa mit luftgefüllten Folien oder 2 Kubikmeter Korkgranulat, das wirkt, als würde der Tanzboden mit Erde bedeckt und es ums Verwurzeln von Bäumen und viel lustvolles Spiel in derselben gehen. Als das Trio diese Granulat verteilte, reif ein Kind im Publikum: „Ich will auch…“

Der Eröffnungs-Samstag brachte in der Folge noch ein Stück ab 15, den U20-ÖSlam (Meisterschaft im Poetry Slam) und nicht zuletzt einen mehr als mitreißenden kurzen Auftritt des PowerDuos EsRap – weitere Artikel folgen hier.

Unter einem riesigen Goldhimmel (55 Quadratmeter Folie) und mit an einem Ventilator flatternden, glitzernden Streifen präsentiert sich die weiße, noch leere Bühne von „Marie“. Naja – neben den beiden genannten Objekten findet sich noch ein Keyboard auf einem Bügelbrett-Ständer. Der „Himmel“ aus vergoldeten Folien könnte auf das Märchen von der Pech- und der Goldmarie hinweisen. Ob daher die Bezeichnung „Marie“ dafür kommt, was auch Zaster, Kohle, Riesen, Mäuse, Kröten und noch viele andere, nicht so wirklich erklärbare Begriffe bekommen hat. Und sooooo wichtig wurde/ist: Cash, Money, Geld.

Darum – aber nicht nur (!) – dreht sich das jüngste Stück der „schallundrauch agency“ im Theaterhaus für junges Publikum im MuseumsQuartier, dem Dschungel Wien. Wie immer verknüpfen auch in „Marie“ (die Mitwirkenden – und das sind bei Weitem mehr als die auf der Bühne spielenden – eigene Erfahrungen, Erlebnisse, Gedanken mit solchen, die sie in umfangreichen, tiefgründigen Recherchen zutage gefördert haben. Aus diesen „Materialien“ baut die Gruppe in vielen Improvisationen eine schwungvolle Performance mit viel Musik und mindestens ebenso viel Witz und Humor – jedoch ohne sich darüber lustig zu machen oder hinweg zu blödeln (dieses Mal Regie: Gabriele Wappel; künstlerische Mitarbeit: Janina Sollmann).

Milano Leeb, Bernhard Georg Rusch und Martin Wax switchen zwischen Konkurrenz und Kooperation wenn’s um Geld oder Dinge (Bühne, Kostüm, Lichtdesign: Albert Frühstück) geht – letztere sind fast alle aus Schaumgummi – ob eGitarre, Bass oder Schlagzeug – die Sounds der echten Instrumente (Komposition und Arrangements Playbacks: Elina Lautamäki, Sebastian Radon) sind voraufgenommen und kommen aus den Lautsprechern. Mal streiten sie, wer mehr hat, dann finden sie wieder zusammen und unterhalten sich über Ungerechtigkeiten – die sie mit Fakten untermauern. Dass viele durch viele und wichtige Arbeit wenig verdienen und andere durch bloßes Erben viel einsacken. Oder Frauen für die gleiche Arbeit weniger verdienen als Männer und, und, und…

Mit einem einfachen Tänzchen stellen die drei den offenbar Nicht-Zusammenhang zwischen Leit-, Kredit- und Sparzinsen dar. Hebt die EZB (Europäische Zentralbank) wie in den vergangenen Monaten immer wieder den Leitzins-Satz, so steigen die Kreditzinsen rasch und hoch, die sogenannten Haben-Zinsen (Sparbücher usw.) bleiben derzeit knapp über 0 (null).

Schallundrauch agency-Stücke vermitteln praktisch immer auch informative, lehrreiche Teile so „nebenbei“ und verspielt. So auch nach einem ziemlichen Chaos auf dem Boden und dem (elterlichen) Sager: Was ist denn das für eine Wirtschaft“ – und schon geht’s zum Tauschhandel und die Entstehung des Geldes als allgemeines Zahlungsmittel – samt anachronistischen Elementen mit einem augenzwinkernden Charme; so hat es zu Zeiten des Tauschhandels sicher noch keine Bücher gegeben.

Natürlich wird immer wieder auch angespielt, dass zwischen menschlichen Werten und Geld nicht selten riesige Lücken klaffen. Aber von einer geldlosen, gerechten Gesellschaft sind wir noch weit entfernt. Und so lautet der Schluss-Song: „Marie ist nicht alles, Marie ist nicht nix, sie ist nur manchmal nützlich, nicht alles – das ist fix.“

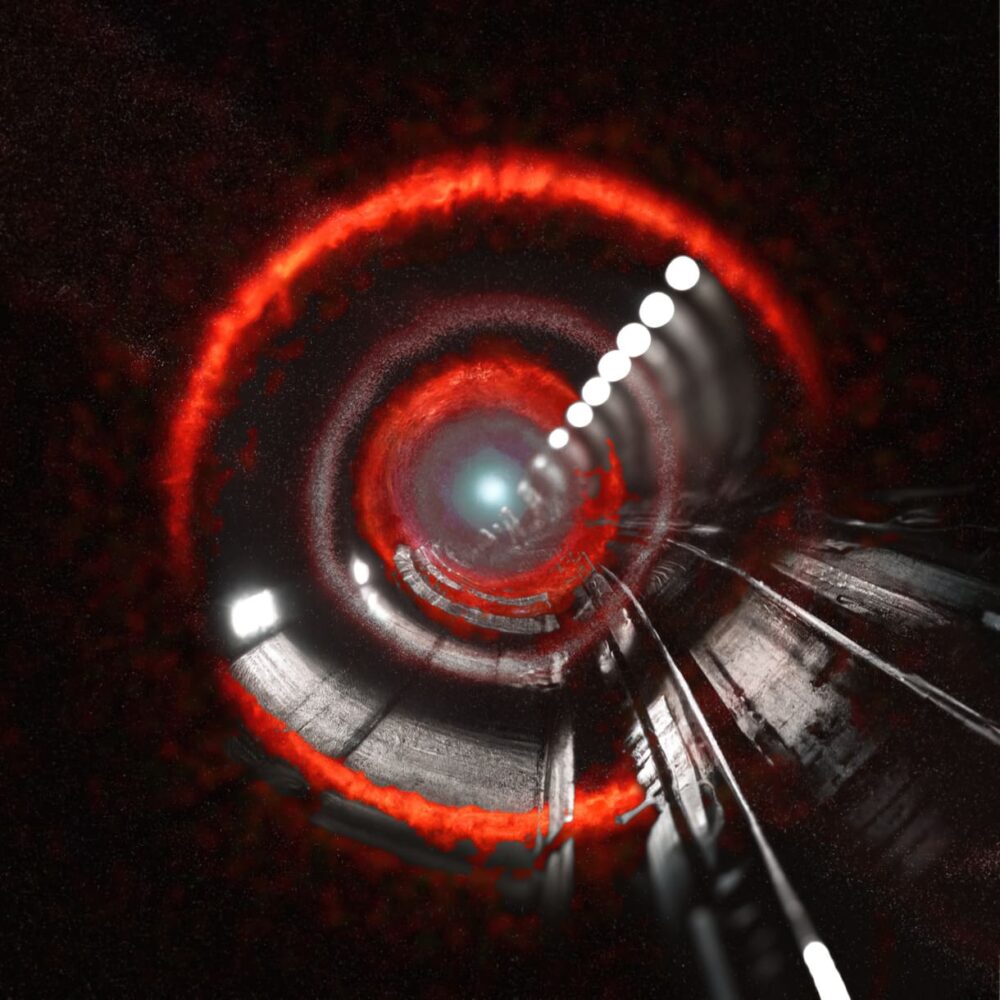

Während noch gehörig an der selbstfahrenden, vollautomatischen Linie U5 in Wien gewerkt wird (ab 2026), gibt es kurzzeitig die „Linie Q“. Die führt in den Abgrund – oder Abgründe? Es handelt sich bei ihr um einen Mix aus Schauspiel, Performance, digitaler Schnitzeljagd, Elementen aus Escape-Room-Spielen, bezeichnet sich selbst aber – zu Recht – als „No-Escape-Room“ – mit ziemlich doppelbödiger Bedeutung.

Die erste Challenge für die interaktive Performance ist, den Veranstaltungsort zu finden. Die reine Ortsangabe würde schon eine ziemliche Herausforderung sein: In einem Teil der alten Wirtschaftsuni zwischen Spittelau (U4/U6) und dem Franz-Josephs-Bahnhof, dem sogenannten Magazin, steigt „Linie Q“ noch bis einschließlich 1. Juli 2023. Dieses erste Problem lösen die Veranstalter:innen mit einer Skizze auf der Homepage sowie vor Ort mit Plakaten und gelben Klebezetteln mit Pfeilchen.

Challenge Nummer 2: Der einzuscannende QR-Code, der für das erste Level des „No-Escape-Room“-Games erforderlich ist, um mitmachen zu können, führt nicht in jedem Browser zum Ziel. Aber auch da schaffen die Mitarbeiter:innen der Koproduktion von „Over 10.000“ und WuK performing arts Abhilfe: Sie unterstützen im Empfangsbereich beim Switchen bzw. Installieren der erforderlichen Ressourcen. Und wenn’s gar nicht klappen sollte oder jemand ohne Smartphone kommt, so gibt es eigens dafür bereitgehaltene Leihhandys.

Und dann geht’s auf. Oder doch nicht. Alle – die Teilnehmer:innen-Zahl ist auf knapp zwei Dutzend begrenzt – sind startbereit, die Spielleiterin Victoria Halper im schwarzen Arbeitsoverall kommt mit einem bedauernden Lächeln auf den Lippen: „Sorry, we are closed“, es gäbe Probleme mit dem Strom. Doch das glaubt ihr keine und keiner. Also geht’s doch los. In den ersten großen sehr dunklen Raum. Nun treten die Smartphones und das installierte Spielzeug in Aktion. Mit diesem gilt es megagroße QR-Codes zu scannen – die führen dich jeweils zu einem „Ticket“ für eine der Linien – rot, grün, braun… mit einer grafischen Streckenführung. Aber die ist nebensächlich. Nun gilt es, kleinere QR-Codes der jeweiligen Farbe zu finden. Damit landest du auf deinem Screen bei Fotos oder (Online-)Zeitungsartikeln über aktuelle Umwelt- und andere Probleme – von der Ölindustrie, die die Klimakonferenz COP27 im ägyptischen Scharm al-Scheich mit mehr als 600 Vertreter:innen gleichsam gekapert hat über gestiegene Energiepreise, die Inflation generell und viele mehr bis zu Gefahren Künstlicher Intelligenz.

Und die ist generell Teil der gesamten Performance. Denn Teile der Texte in den nicht ganz zwei Stunden haben sich die Künstler:innen (Konzept & Regie: Kai Krösche, Konzept & Ausstattung: Matthias Krische) von Chat GPT schreiben lassen. Übrigens auch einen Großteil des nachträglich verteilten Programm-Heftes; andere Texte stammen von Emre Akal bzw. James Stanson. Über Künstliche Intelligenzen ließen sich die Künstler:innen aber auch Bilder und Videosequenzen bauen sowie Entwürfe für die Kostüme erstellen. Und mit einer dieser Tools, die in den vergangenen Monaten rasant weiter entwickelt worden sind – was das Konzept dazwischen stark verändert hat – werden sogar Texte, die der Schauspieler und Musiker Simon Dietersdorfer eingesprochen hat in den Stimmen eines alten Mannes, zweier Frauen und eines Kindes.

Nach diesem Exkurs über das Zusammenspiel von kreativen Menschen und digitalen Werkzeugen auf der Höhe der Zeit zurück zur Performance. Neben der Informations-Schnitzeljagd über QR-Codes entlang der verschieden-farbigen Linien spielt sich auf dieser ersten Ebene in den Monitoren ein filmisches kleines Drama ab: Die U-Bahn fährt und fährt und der Protagonist als Fahrgast sollte schon längst am Ziel sein, tut es aber nicht. Zu dieser Story ließen sich die Macher:innen von Friedrich Dürrenmatts dystopischer, absurder Kurzgeschichte „Der Tunnel“ inspirieren – wie sich im Programmheft anmerken. In dieser checkt ein 24-jähriger Student, dass der Tunnel auf der Strecke, die er oft benutzt, an sich sehr kurz ist, an diesem Tag aber nicht und nicht enden will. Er kämpft sich vor bis zum Zugführer und mit diesem zur Lokomotive, die fahrerlos in den dunklen Abgrund rast. Dürrenmatt ließ in der ursprünglichen Fassung (1952) die Geschichte mit dem Satz enden: „Was sollen wir tun“ – „Nichts (…) Gott ließ uns fallen, und so stürzen wir denn auf ihn zu.“ In einer zweiten, 1978 veröffentlichten und mittlerweile verbreiteteren Fassung fehlt der letzte Satz; die Geschichte endet mit: „Nichts.“ (Quelle: wikipedia).

Hier führt das Rasen in den Abgrund zunächst nur die Stufen eine Ebene hinunter – die Performance ist – überall aber auch angekündigt – nicht barrierefrei. Hier finden sich Zelte und Zeltwände als mehr als halboffene Unterschlüpfe. Natürlich mit weiteren QR-Codes und Video- und Audio-Erzählungen – mit den oben schon erwähnten künstlichen, aber natürlich klingenden, Stimm-Verzerrungen, aber halbwegs gemütlichem Verweilen mit einem Mittelding aus Camping- und Notausrüstung bis der Satz fällt: „Die Zeit der Menschen ist vorbei!“

Worauf es nochmals abwärts geht, noch ein Stockwerk runter: In einer Art düsterer Großraum-Disco „predigt“ ein Mensch mit glitzernder Maske in rhythmischer, teils fast rappender Sprache an einem DJ-Pult die (Umwelt-)Sünden der Menschen wie in einer Art Jüngstem Gericht. Allerdings ist der Raum selbst an Wänden und Decke – nur der Boden nicht – mit Unmengen von Alufolie ausgekleidet. Vielleicht der sichtbare Ausdruck dafür, wie Anspruch und Wirklichkeit in Sachen Umweltschutz oft sehr weit auseinanderklaffen?

Wobei der Text in diesem Abschnitt aus Menschenhirn und -hand und nicht von einer KI stammt 😉

Gehupe vor dem Theaterhaus im Wiener MuseumsQuartier. Schräge, bunte, diverse Typ:innen* sorgen fast für Kreischalarm beim Publikum. Und Aufregung bei einem Mitglied des MQ-Wachdienstes, der die Künstler:innen gar nicht weiterfahren lassen will. Wobei, die haben ihr Ziel erreicht, steigen, nein eher springen aus dem Auto, tanzen, wälzen sich tänzerisch über den Boden, laden die Zuschauer:innen ein, gleich mitzuswingen…

Bevor sie im großen Saal die Hütte zum Kochen bringen. In teils unglaublichen never ending akrobatischen Tanzbewegungen schütteln sie pure Lebensfreude und schier endlose Kraft aus ihren Körpern. Energie, die sie – immer wieder Einzelnen aus dem auf dem Boden umsitzenden, später -stehenden direkt senden.

Zu den fünf Tänzer:innen von Collectif Ouinch Ouinch – Marius Barthaux, Karine Dahouindji, Elie Autin, Adél Juhász, Collin Cabanis – muss mindestens noch die Live-Djane Maud Hala Chami aka Mulah genannt werden, die nicht nur die Regler bedient, sondern wie eine Dirigentin einerseits agiert und andererseits nicht selten auch hinter ihrem Elektronik-Pult mittanzt.

Die gute Stunde mitreißender Tanzperformance geht übrigens nahtlos in eine Mittanz-Party über, die den Abschluss des Festivals Skin #4 im Dschungel Wien, dem Theaterhaus für junges Publikum, bildete – und sehr ansteckend und kraftspendend ist.

Klar, dass Theater ihre Stücke streamen, sozusagen als Filmformat ins world wide web stellen, das ist vor allem seit den fast drei Jahren Pandemie bekannt. Die einen taten’s besser, andere eher schlechter. Eine (kleine) Kamera in der Mitte der Bühne und … laaaangweilig wurde das meistens. Live, gleichzeitig mit den Schauspieler:innen in einem Raum sein, die Atmosphäre – gegenseitig – spüren ist weggefallen. Außerdem sind Theater und Film eben verschiedene Kunstsparten.

Damit nicht nur banal 1:1 abgefilmt wird, gab’s eine eigene Förderschiene des Bundesministeriums, in dem auch das Kunststaatssekretariat angemeldet ist ()Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport). Die Kindertheater- und -Performance-Gruppe „Grips‘n’Chips“ bewarb sich darum und engagierte professionelle Filme-Macher:innen, um die beiden bisherigen Stücke eben für dieses Medium umzusetzen. So ergeben sich für einzelne der Szenen ganz neue Perspektiven, nicht nur durch Heranzoomen. Bei „Buddeln Baggern Bauen“ beispielsweise war auch im kleinen ferngesteuerten Bagger eine kleine Kamera eingebaut!

Die beiden Filme – jeweils rund eine halbe Stunde (27 Minuten der erste, 35 Minuten der zweite) – wurden kürzlich im Wiener Top-Kino der Öffentlichkeit vorgestellt. Und sind ab sofort über die Plattform spectyou online anzusehen (ab 3 € aufwärts).

Hier geht’s zunächst zu den Stückbesprechungen – nach Live-Erlebnissen 😉 Die Links zu den Videos in der Info-Box, wo zunächst auch die kommenden Live-Termine aufgelistet sind: