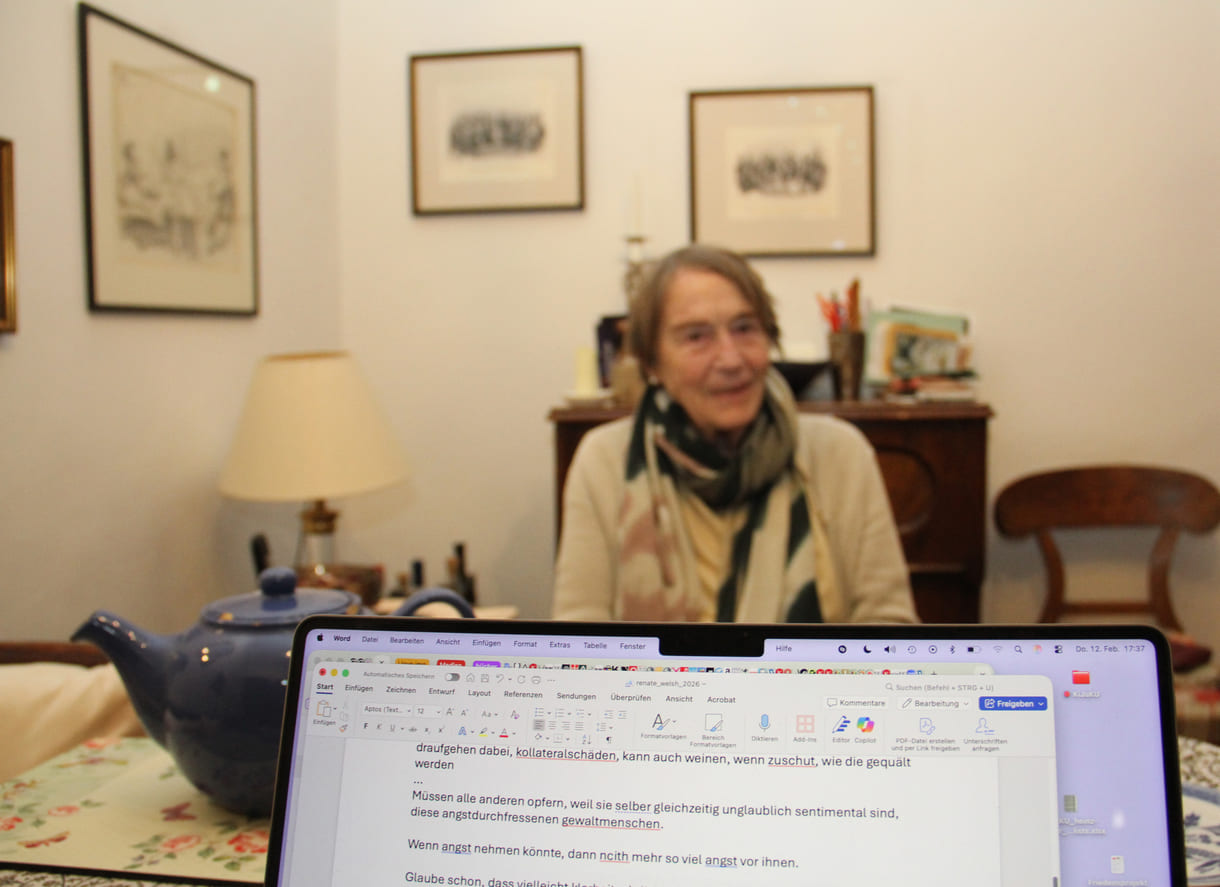

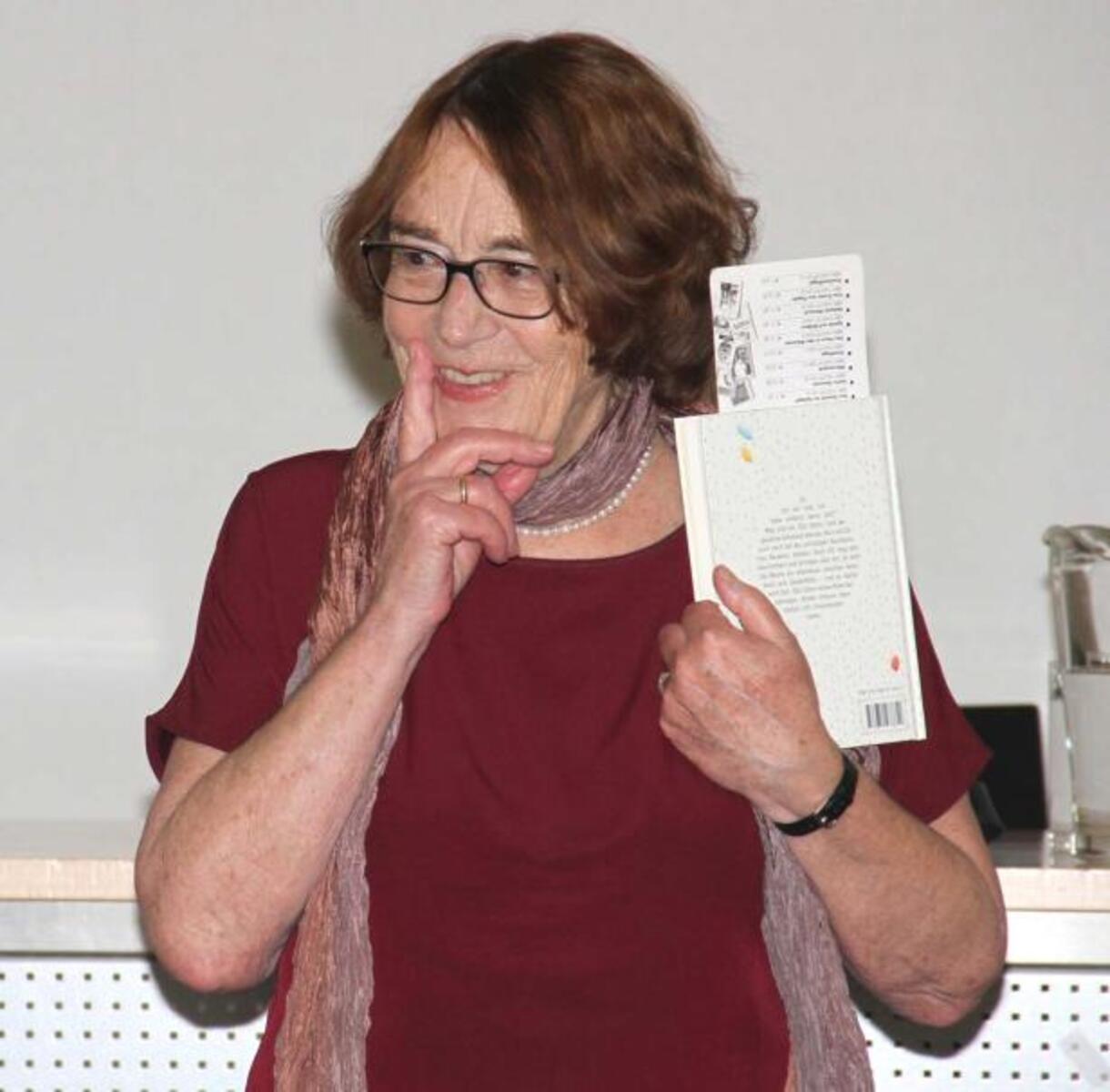

Renate Welsh-Rabady hat bisher rund 90 Büchern für junge und erwachsene Leser:innen geschrieben, viele davon wurden mit preisen ausgezeichnet. Außerdem initiiert und leitet sie zahllose Schreib-Werkstätten mit Menschen aller Altersgruppen, oft an den Rand der Gesellschaft gedrängten wie beispielsweise Obdachlosen und nicht zuletzt ist sie Präsidentin der IG (Interessengemeinschaft) Autorinnen Autoren. Sie lud KiJuKU.at zum ausführlichen Gespräch in ihre Wohnung in Wien-Neubau.

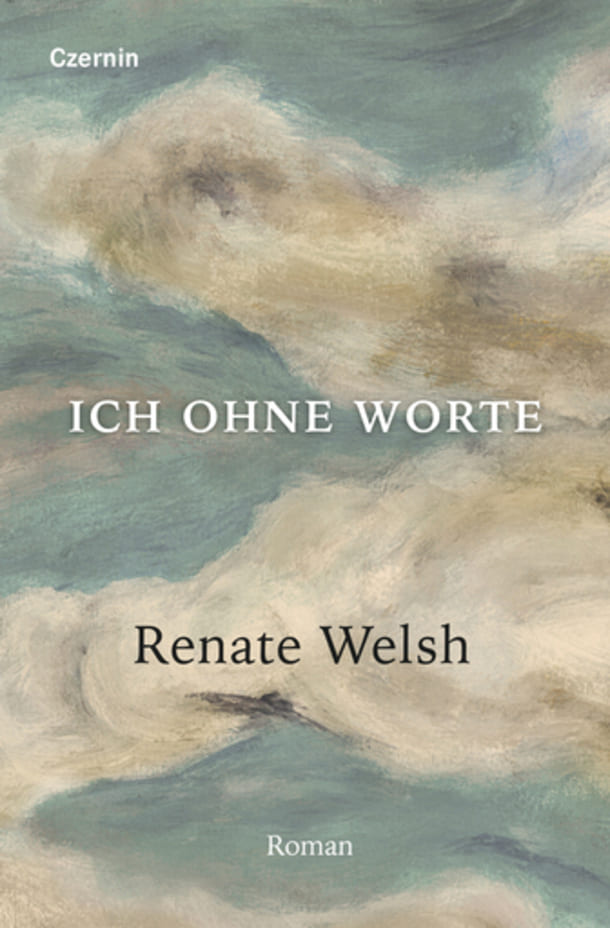

KiJuKU: Zuallererst einmal, danke und Gratulation – für all deine Bücher, aber nicht zuletzt die jüngsten Bücher wie unter anderem „Ich ohne Worte“, die vielen Schreib-Werkstätten, den Film und die darin dir gegenüber selber auch schonungslose Offenheit; den Mut und die Kraft, aus dieser Sprachlosigkeit nach dem Schlaganfall dich zurückzukämpfen. Schwächen in Stärke zu verwandeln, die auch anderen Menschen Mut machen kann und wird.

Dennoch die sich aufdrängende Frage, woher nimmst du diese Kraft, was ist dein „Zaubermittel“? Ist es nicht mitunter frustrierend, wenn du – wie auch andere Autor:innen seit Jahrzehnten durch ihre Geschichten für (mehr) Mit- statt Gegeneinander, gegen Ausgrenzung, Diskriminierung, für eine bessere Welt schreiben – und dann schaut sie so aus wie eben jetzt?

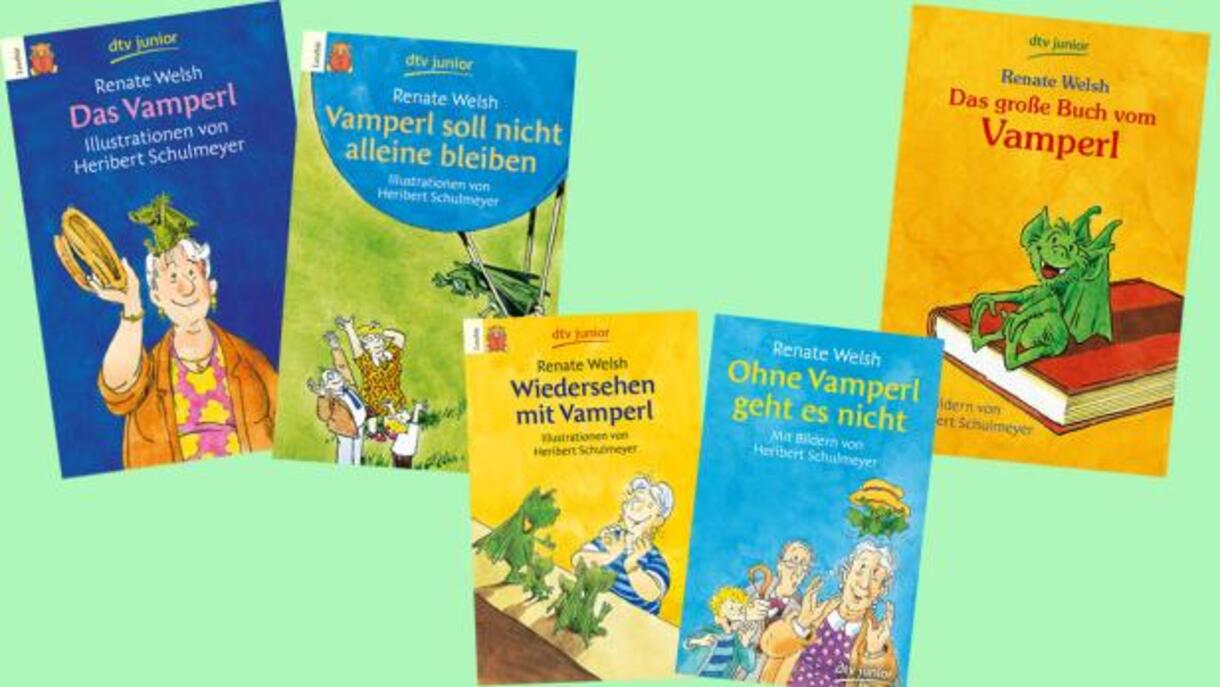

Wählen vielleicht sogar nicht wenige, die die „Vamperl“-Bücher gelesen haben über den kleinen Vampir, der den Menschen ihre Giftigkeit raussaugt, Parteien, die Gift und Hass verbreiten?

Renate Welsh: Es sind nicht die großen Dinge, es sind die einzelnen Menschen, die diese Energie geben. Wenn ich merke, dass jemand aus meinen Büchern Kraft holt – und ich kriege immer wieder Briefe von heute Erwachsenen, aber auch von Kindern, die mir schreiben, dass das eine oder andere meiner Bücher ihnen Mut gemacht hat oder noch immer macht.

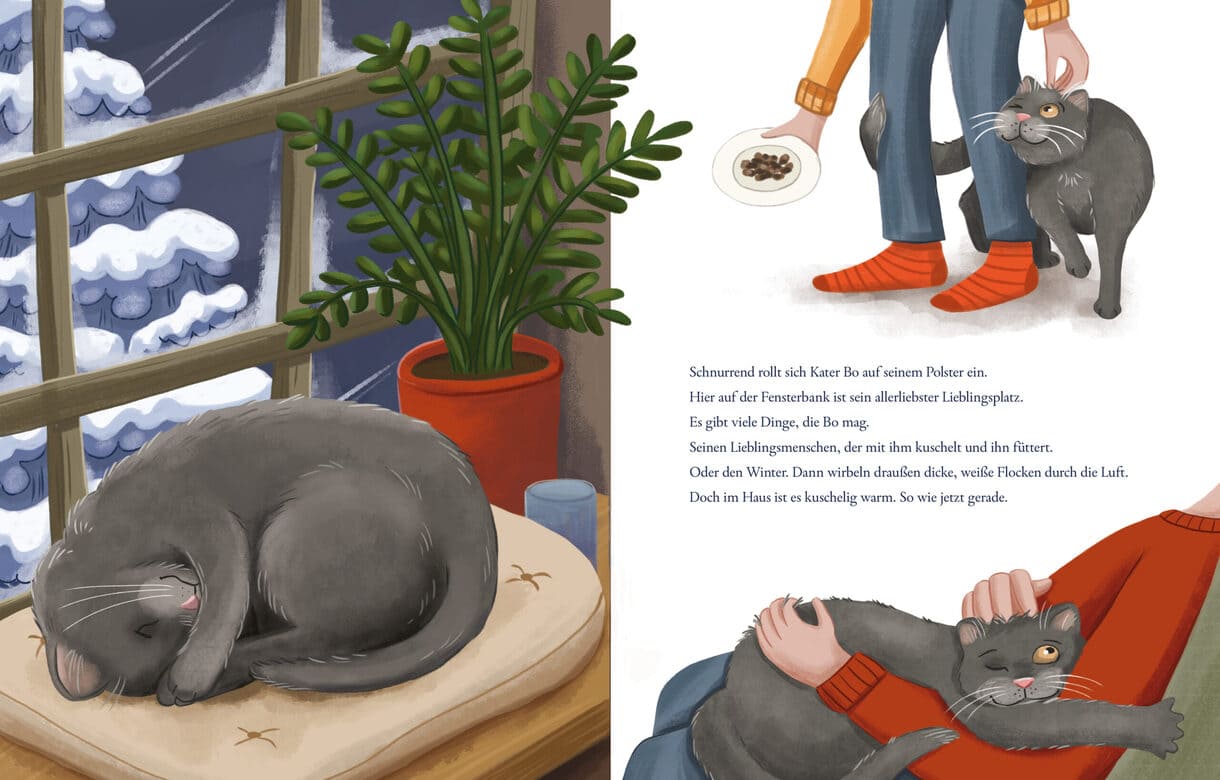

Vor 30 Jahren hat mir ein Bub aus Athen geschrieben: „Keiner versteht, dass ich traurig bin, dass meine Katze gestorben ist. Ich glaub, Sie können mich verstehen.“ Ich hab ihm zurückgeschrieben und seither schreiben wir einander immer wieder.

Das ist für mich die Bestätigung, dass das Zuhören, das aufmerksame Lesen von Briefen, Nachrichten… an das ich unbedingt glaube, funktioniert. Nicht, dass ich glaub, dass es so wichtig ist, was ich sage oder schreibe, dass dies eine Art Knöpferl bewegt und alles ist gut. Aber, solche Reaktionen zeigen mir, dass die eine oder der andere beim Lesen der Geschichten auf was Eigenes draufkommt.

KiJuKU: Wie der Bub, den du auch im Film zitierst, der dir geschrieben hat, dass er gar nicht gewusst hat, dass Nachdenken so viel Spaß machen kann. Und dass er nach dem Lesen eines deiner Bücher dieses jetzt öfter tun werde…

Renate Welsh: Genau, das war übrigens ein wunderbarer Brief in einer herrlichen Orthografie, dass ich drei Mal lesen musste, bis ich gewusst hab, was er meint 😉

Oder der Bub, der meine Geschichten mag, „weil in ihnen auch Platz für mich ist“. Das alles sind immer wieder Bestätigungen, die wir als Schriftstellerinnen und Schriftsteller so dringend brauchen, um nicht im echolosen Raum zu schreiben.

Wenn du nicht weißt, wo du das letzte Zipferl von Hoffnung heranziehst, du trotz alledem dranbleiben kannst, dann hilft die bloße Tatsache, dass dir immer wieder Menschen das Gefühl geben, dass sie froh sind, dass man einen Augenblick zweistimmig gedacht hat.

Oder dass die eine oder der andere durch einen deiner Text auf die Idee kommt, dass es vielleicht doch eine bessere Idee ist, selber zu denken. Das ist ein, nein DER Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaub, nein bin fest davon überzeugt, dass die kleinen Schritte, die einzige Chance sind, die wir haben.

Die großen Entwürfe sind ja leider letztlich alle schief gelaufen, ob es das Heil im Osten, Modelle wie China waren, von denen viele meinten, sie würden die Welt retten – ich erinnere mich, wie wir mit roten Wangen „Arzt in China“ (J. S. Horn, 1972) gelesen haben -; letztlich haben die alle mit Denkverboten geendet.

KiJuKU: Es gibt ja nicht „nur“ die Reaktionen auf deine Bücher bzw. die Lesereisen mit direktem Kontakt zu Leser:innen, sondern vor allem die dir sehr wichtigen Schreib-Werkstätten, wo es noch viel intensivere Begegnungen gibt, wo du Räume für Gedanken öffnest, bei Menschen, die sich solches vorher oft gar nicht zugetraut hätten.

Renate Welsh: Ich hab da dann immer wieder auch die eine oder andere Methode aus der Situation heraus entwickelt, was und wie gut passen könnte. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine dreiwöchige Werkstatt mit Jugendlichen vor viiiielen Jahren in Norddeutschland. Damals haben wir noch mit Tonband gearbeitet. Die Aufgabe, die ich ihnen gestellt hab: Sie sollten bei einer Geschichte die Stopp-Taste drücken, wenn sie an einem Punkt anders handeln könnten. Meistens haben sie dann davon erzählt, wie die anderen anders reagieren könnten. Das war ein schwieriger Lernprozess, zu sich selbst zu kommen. Aber es hat dann gut funktioniert, auch wenn ich mich zwischendurch mal anbrüllen lassen musste, Wir haben aber auch viele gelacht und Blödsinn gemacht. Ich glaube an die kreative Kraft des Blödsinns.

KiJuKU: Magst du unseren Leser: innen verraten, woran du aktuell schreibst und arbeitest?

Renate Welsh: Das Archiv der Zeitgenossen hat meinen Vorlass übernommen. Die haben nicht nur analoge Unterlagen, sondern auch alles Mögliche aus meinem Computer geholt. Sie wollen alte Texte oder Entwürfe, von denen ich von vielen gar nicht mehr gewusst habe – herausbringen. An deren Überarbeitung schreibe ich.

Außerdem an „Bruchstücken von Erinnerungen von diversen Lesereisen“, Impressionen von Begegnungen, zum Beispiel der fast unglaublichen Kommunikation mit der Mutter des Chauffeurs als ich in Teheran (Iran) war. Sie konnte weder Englisch noch Französisch noch Deutsch und ich außer „bitte“ und „danke“ nichts auf Farsi. Sie hat mir erzählt, dass sie drei Stunden vor Sonnenaufgang aufstehen muss, um für all ihre Familienmitglieder, die nicht mehr fromm sind, zu beten. Ich hab das alles verstanden, wie mir der Sohn später erklärt hat, aber nur, weil ich kein Wort verstanden habe. Wenn du wenige Wörter kannst, bleibst du bei dem einen oder anderen hängen. Wenn du gar nix verstehst, schaust du auf die Körpersprache, die Mimik.

Solche Aha-Erlebnisse aus verschiedenen Teilen der Welt will ich in diesen Impressionen aufschreiben.

KiJuKU: Hast du dir das alles aufgeschrieben?

Renate Welsh: Manches schon, vieles andere hab ich brühwarm Shiraz (Ehemann) erzählt, wenn ich nach Hause gekommen bin. Viele davon auch gut 1000 Mal und so erzählt er sie mir, dass ich sie aufschreiben kann.

KiJuKU: Jetzt läuft der Film „Renate“ über dich im Kino, wie war das, dich so groß auf der Leinwand zu sehen?

Renate Welsh: ich finde den Film sehr gelungen, der Martin (Nguyen, Filmemacher) hat mich da über Jahre hindurch sehr sanft begleitet, so dass oft die Kamera „verschwunden“ ist. Aber so groß, das ist nicht einfach, auch auf der Straße dem Plakat mit der Filmankündigung zu begegnen – da reißt’s mich jedes Mal.

KiJuKU: Du hast mir im Herbst geschrieben, dass auch „Vamperl“ verfilmt werden soll, wird es das – als Spiel- oder Zeichentrickfilm?

Renate Welsh: Ja, jetzt kann’s ich offiziell sagen, Verträge sind unterschrieben. Es wird ein Spielfilm. Beim Drehbuch will ich nix dreinreden, davon versteh ich nix. Aber die Dialoge will ich schon beeinflussen, Dialoge schreiben kann ich.

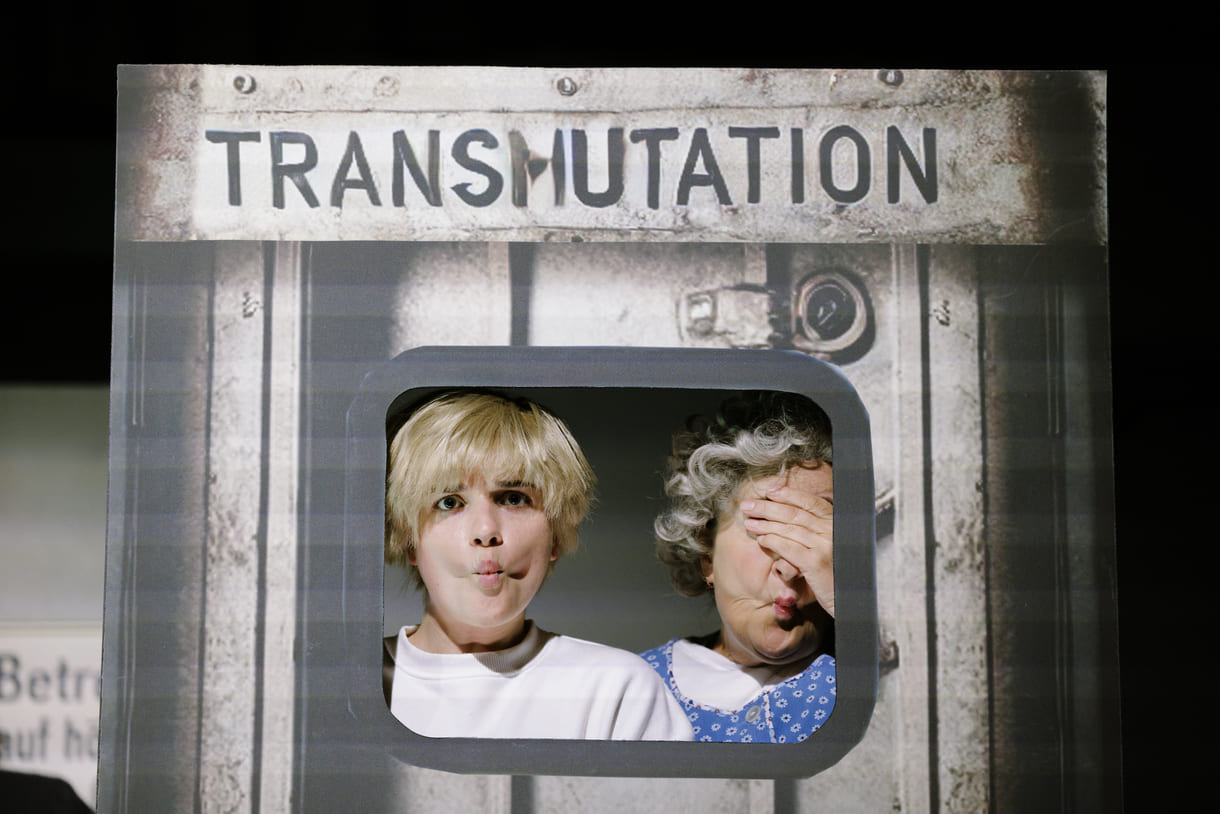

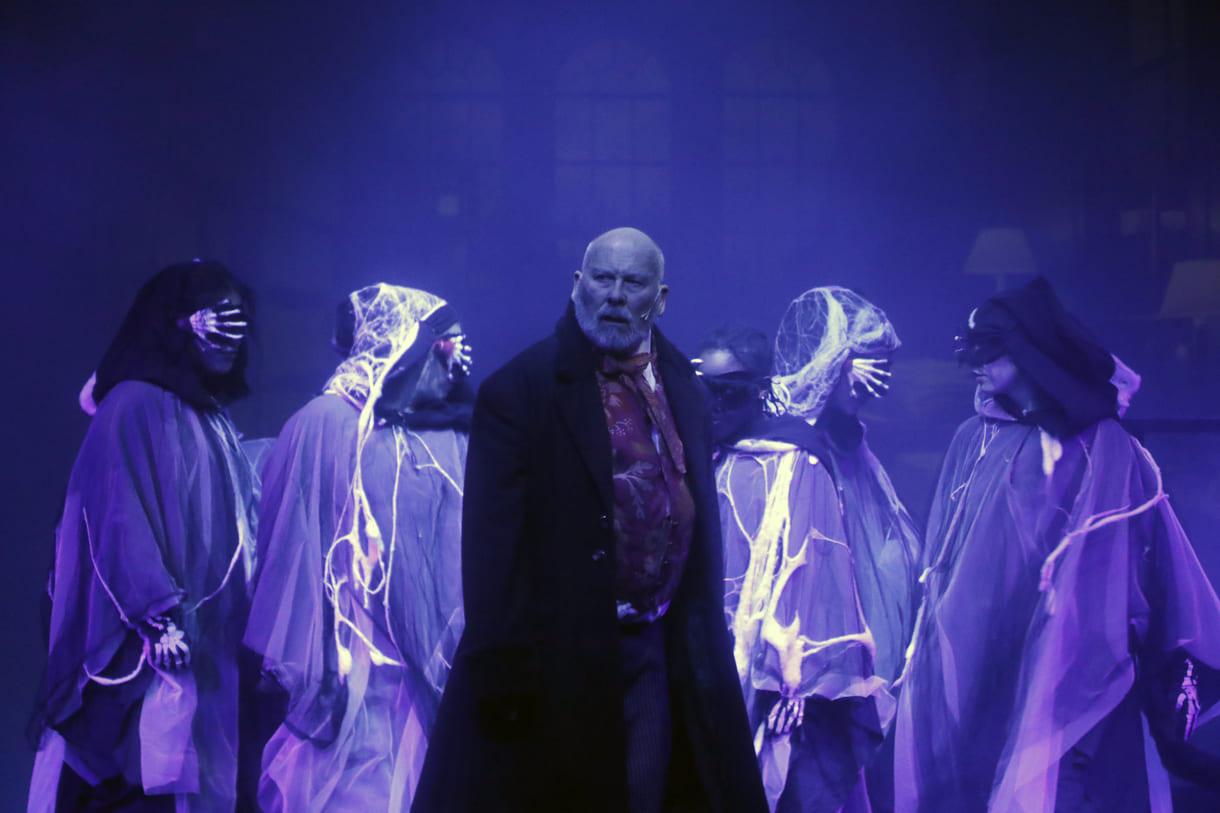

Außerdem wird ein altes Buch von mir „Alle Kinder nach Kinderstadt“ (Jugend & Volk, 1974) in Vorarlberg für die Bühne dramatisiert. Kinder kommen in die Kinderstadt, die Alten in die Seniorenstadt, alle Gruppen werden getrennt. Aber ein kleines Mädchen hat enge Verbindungen zu ihrem Großvater – die beiden beginnen zu buddeln und einen Tunnel zu graben, um diese Spaltungen zu überwinden.

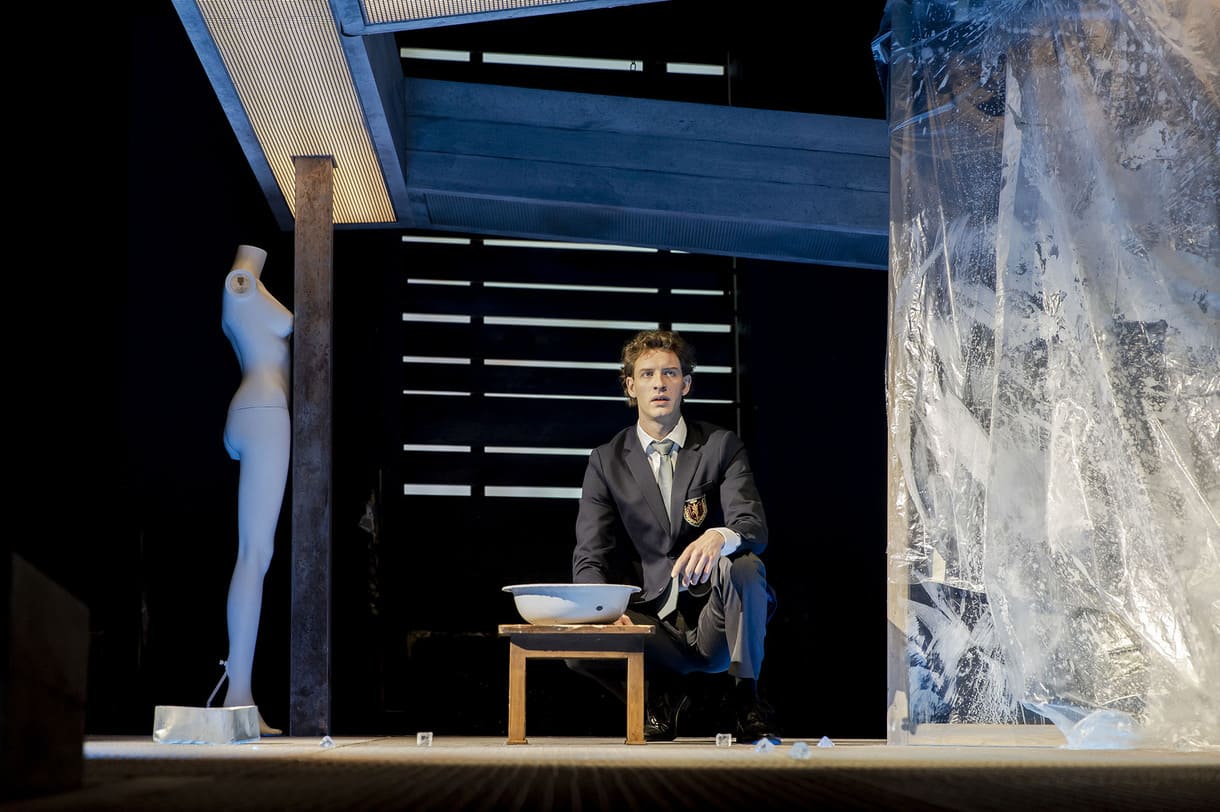

Dann soll „Johanna“ (erstveröffentlicht 1984, zuletzt neu 2021 im Czernin Verlag) verfilmt werden und das „Theater Spielraum“ (Wien, Kaiserstraße) bringt „Die alte Johanna“ (ebenfalls 2021, Czernin Verlag) auf die Bühne (April, Mai 2026).

KiJuKU: Anknüpfend oder besser gesagt / geschrieben den Bogen zu unserem letzten Interview kurz vor deinem 80er im Jahr 2017: Damals war dein Wunsch ein „Spiegel, in dem sich groß und allmächtig gebende Männer, die oft nur von Speichelleckern und Kriechern umgeben sind und keine Kritik an sich heranlassen, sehen wie sie im Grunde genommen wirklich sind, oft lächerlich.“

Ein Spiegel, der sozusagen die Rolle des Kindes übernimmt, das in „Des Kaisers neue Kleider“ sagt: „Der Kaiser ist ja nackt!“ Reicht ein solcher Spiegel heute, sieben Jahre und zwei Monate später, noch?

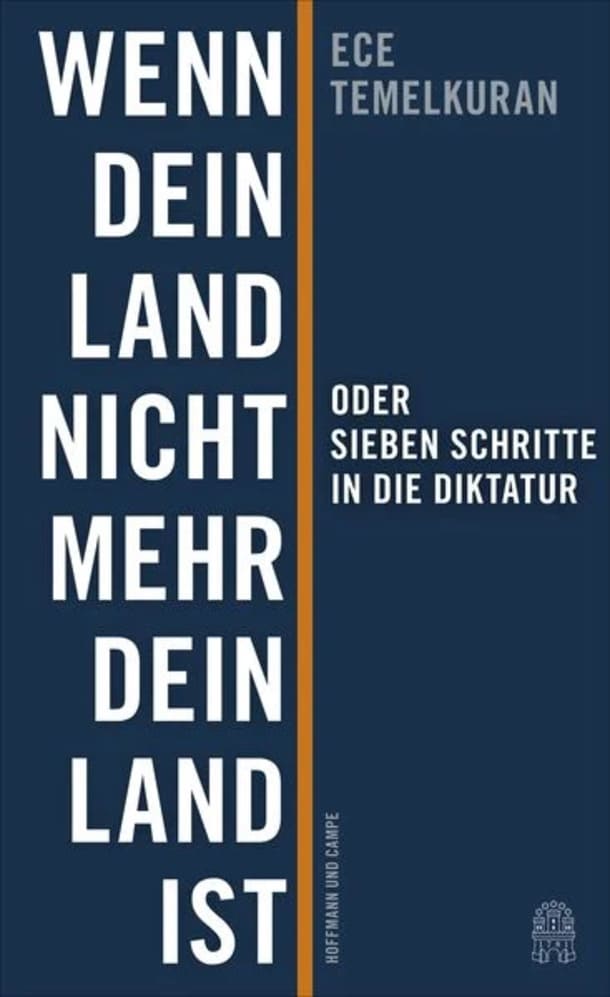

Renate Welsh: Die Trumps, und es ist ja eben nicht nur er, es herrschen derzeit viele solcher Typen, sind furchtbar gefährlich, weil sie so von Angst zerfressen sind, irgendwann nicht (mehr) die Allmacht zu besitzen von der sie glauben, dass sie sie haben. Die meinen, die Rettung der Welt würde von ihren jämmerlichen Egos abhängen. Wenn man ihnen diese ihre Angst nehmen könnte, dann bräuchten die vielen, vielen anderen keine Angst mehr vor diesen angstdurchfressenen Gewaltmenschen haben.

KiJuKU: Sozusagen ein „Vamperl 2.0“?!

Renate Welsh: Ich glaube an die Klarheit und Ehrlichkeit. Im Grunde braucht es einen ehrlichen, konstruktiven Egoismus, einen der sich nichts vormacht. Der wäre eine bessere Form des Umgangs miteinander. Es kann mir nur gut gehen, wenn die Kluft zwischen mir und den anderen nicht größer ist als die Natur sie verlangt. Es gibt schon genug Ungerechtigkeiten in der Natur durch unterschiedliche Voraussetzungen und Lebensbedingungen. Menschen sollten diese Ungerechtigkeiten nicht noch vergrößern.

Dann muss der Mensch nicht so schrecklich Angst vor den Nachbarn haben. Nur, wenn’s den anderen gut geht, kann’s mir auch gut gehen.

Ein Grundübel sind die ständigen Vergleiche. Warum kann ich nicht einfach etwas schön, gut, wert… finden, sondern nur, wenn es größer, besser und so weiter sein soll?!

Wir müssten lernen, uns an der Vielfalt der Welt zu freuen, statt immer alles zu benoten, zu be- und abwerten.

Ich bin ja überzeugt, dass der Mensch im Grunde gut ist, oder zumindest gut sein möchte.

KiJuKU: Viiiiielen, herzlichen Dank, liebe Renate – auf noch viele Bücher, Schreibwerkstätten und Gespräche!

Rund um den Start des Kinofilms „Renate“ – Filmbesprechung unten am Ende dieses Beitrages verlinkt – über die vielfältige Arbeit und das Leben der Autorin Renate Welsh fand in der „Alten Schmiede“, einem Kunst- und Kulturzentrum in Wien ein Symposium – gemeinsam mit dem Archiv der Zeitgenossen statt: „Geschichten hinter den Geschichten“ – (Re-)Lektüren des Werks von Renate Welsh“.

Vortragende, die sich meist schon sehr lange mit dem schriftstellerischen Schaffen, aber auch den Schreibwerkstätten, beschäftigten, referierten über einzelne, wichtige Aspekte dieses Schaffens. Und alle freuten sich darüber, dass überraschenderweise die Autorin selbst gleich zu Beginn erschien und die gesamte Zeit den Vorträgen lauschte, sich in den Diskussionen danach zu Wort meldete – obwohl sie selbst am Abend der Veranstaltung noch einen Stock tiefer eine Lesung zu halten hatte.

Michael Hammerschmid, selber Lyriker sprach über Haltung und Poesie in Renate Welshs Gedichten. Obwohl sie mit „Leih mir dein Ohr“ erst 2024 ihren ersten Lyrikband veröffentlicht hatte, analysierte er nicht nur diese – im übrigen zum Teil auch schon viel früher entstandenen Gedichte. In „Erfahrungen festgezurrt in Worte“ zog er auch einen Bogen zu ihren Dutzenden Prosa-Büchern – und der auch dort präzisen Sprache.

Fermin Suter, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Archivs der Zeitgenossen an der Universität für Weiterbildung Krems (NÖ) befasste sich mit der innovativen, engagierten Arbeit Welshs in den Schreibwerkstätten und nannte seinen Beitrag „Kleine Schritte und Quantensprünge“.

Die Obfrau der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung sowie Mitherausgeberin von libri liberorum, der Zeitschrift der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung, Susanne Blumesberger, präsentierte die literarische Vernetzung der Autorin in der Gruppe, die keinen Namen hatte, aber vieles in der Kinder- und Jugendliteratur zum Realistischeren veränderte (u.a. Christine Nöstlinger, Mira Lobe…). Den meisten ist auch heut „Das Sprachbastelbuch“ bekannt. „Manchmal wussten wir selbst nicht mehr, wer einen bestimmten Text geschrieben hatte“, lautete ein Zitat, das Blumesberger als Titel für den Vortrag verwendete.

Hanna Prandstätter, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Archivs der Zeitgenossen an der Universität für Weiterbildung Krems (NÖ) sprach über feministische Schreibweisen bei Renate Welsh unter dem Titel „Ich habe mir erlaubt, Lücken aufzufüllen.“ Sie arbeit den Vorlass der Autorin auf.

Julia Danielczyk, Lehrende an der Uni Wien, Abteilung für Vergleichende Literaturwissenschaft, referierte – per Online-Video über Aufbegehren und Aufbruch in Renate Welshs „Johanna“ und „In die Waagschale geworfen“ und betitelte den Vortrag „In der Sprache liegt ein kleines Prinzip Hoffnung.“

Schließlich sprach noch die Obfrau des Netzwerks Archiv und Gender (NAG), Susanne Rettenwander, über „Versteckte Selbstzeugnisse. (Auto-)Biographisches Schreiben in der Jugendliteratur am Beispiel von Renate Welsh und Vera Ferra-Mikura

Und bei der abendlichen Lesung aus „Ich falle mir selbst ins Wort“ durch die Autorin selbst, bezogen sich die beiden österreichischen Schriftstellerinnen Elke Laznia und Margit Schreiner in „Respondenzen zu Renate Welsh“ eben auf das Schaffen bzw. einzelne Werke der 88-jährigen Autorin und Bögen zu ihrem eigenen Schreiben.

Von mutigen Frauen, die in knappen Sätzen heftigste Schicksale zu Papier bringe über kreative Sprachspielereien von Kindern und Obdachlosen, die vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben sich zutrauten, Texte zu verfassen erzählt dieser Film. Auch. Denn nicht nur die genannten Menschen(gruppen) kommen in den wenig mehr als 80 Minuten des aktuell in Kinos angelaufenen Film zu Wort. „Renate“ kreist um – eben Renate mit Nachnamen Welsh-Rabady, mit dem ersten Nachnamensteil schon viel länger bekannt.

Die Mutmacherin in unzähligen Schreibwerkstätten in verschiedenen Ländern der Welt hat mittlerweile rund 90 Bücher veröffentlicht. Kein einziges davon so rasch mal hingefetzt. Fast immer brauche sie für ein Werk neun Monate – wie sie (nicht nur) im Film von Martin Nguyen (Kamera: er selbst und Astrid Heubrandtner, Montage: Esther Fischer; mehr Details in der info-Box am Ende des Beitrages) – auf die Frage eines Kindes erklärt. Und so wie sie in ihren Werkstätten den Teilnehmer:innen Mut darauf mache, ihre Gedanken und vor allem Gefühle zum Ausdruck zu bringen, so machen ihre Bücher ebenfalls Mut. Sie rückt oft an den Rand der Gesellschaft gedrückte Menschen in den Mittelpunkt. Da spielen sie einerseits eine zentrale Rolle und andererseits helfen sie mit, das eine oder andere Vorurteil – zumindest – in Frage zu stellen.

Der berührende, behutsame Film, in dem das Team die Autorin über mehrere Jahre begleitet hat, enthält aber auch noch eine dritte Mutmach-Ebene: die zutiefst einschneidende gesundheitlich-persönliche des Schlaganfalls 2021. Renate Welsh die heuer (2026) zwei Tage vor Weihnachten 89 wird – was für sie als Fan von Primzahlen vielleicht bedeutender ist als der nächstjährige 90er – musste danach (fast) alles wieder neu lernen: Von der Motorik – Arme und Beine taten oft nicht, was sie wollte – bis hin zu jener ganz essentiellen Welt der Schriftstellerin: Sprache.

In „Ich ohne Worte“ (wie einige andere ihrer Bücher im Czernin Verlag) beschreibt sie offen und sich selber gegenüber schonungslos diese anfängliche fast Hilflosigkeit, auch die Wut, dass fast alles, was sie wollte, nicht gelang. Aber eben auch ihren Kampfeswillen, sich diese Fähigkeiten zurückzuerobern.

Die Literatin, studierte Übersetzerin, gewährt im Film auch sehr nahe Einblicke in diese Phase der Physio- und Sprach-Wiedererlangung. Samt dem Erlernen, Hilfe auch annehmen zu können und sich darüber zu freuen. Ein wichtiger Begleiter – nicht nur in dieser Phase – ist ihr zweiter Ehemann, der Arzt Shiraz Rabady, mit dem sie seit fast 60 Jahren zusammen ist. Als zweiter Protagonist im Film ist er wie auch sonst fast immer zurückhaltend, Ruhe und Geduld ausstrahlend, Teil des harmonischen Duos, das einander ergänzt.

Und last but not least baut der Film ein weiteres wichtiges Element dieser Schriftstellerin, die mittlerweile längst als Autorin sowohl für Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene bekannt und ausgezeichnet ist: Austausch mit anderen, Vor allem als Teil jener – namenlosen, aber wichtigen – Gruppe von damals jungen vor allem Autorinnen (u.a. Christine Nöstlinger, Mira Lobe), die völlig neues in die Kinder- und Jugendliteratur einbrachten – sprachlich und inhaltlich. Aufwachsen in anderen als Normfamilien, Gewalt in der Erziehung, Ausgrenzung und Strategien dagegen, Behinderungen… kurz und gut das echte Leben statt vorgeblich heiler Welt.

Und zu den Geschichten, auch wenn sie oft fiktiv waren und sind, kamen diese Autor:innen durch Hinschauen und Hinhören auf eben echte Lebensgeschichten. Aktives Zuhören – und das nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem ganzen Körper – ist eine der ganz großen Eigenschaften von Renate Welsh-Rabady (seit 2000 verheiratet). Das im Film auch ziemlich gut zum Ausdruck kommt. Wie „Renate“ überhaupt das schafft, was die Protagonistin auszeichnet: Eine unglaubliche Einheit zwischen der Person und ihrem Werk.

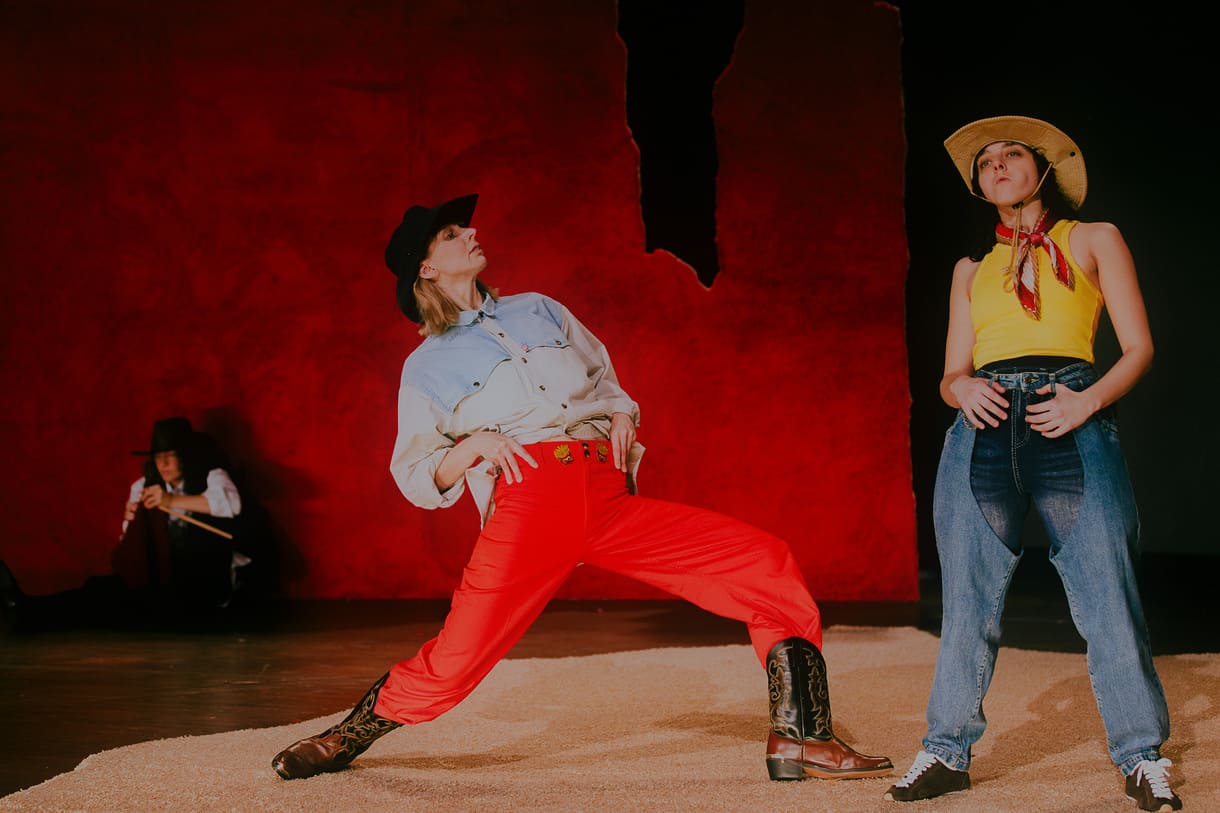

Ein hoher Berg von Matratzen. Während das Publikum den kleineren Saal des Theaterhauses im MuseumsQuartier, Dschungel Wien, betritt, liegt eine märchenhaft verkleidete Spielerin drauf, stellt sich schlafend, also recht lange. Auch wenn irgendwann aus dem Off eine Stimme mit den bekannten Worten „es war einmal“ beginnt, legt das zweite „e“ im Titel „Prinzessen“ der Gruppe Plaisiranstalt mehr als nahe, dass dies kein klassisches Märchenstück ist.

Das macht der heftige, wilde Auftritt der zweiten Schauspielerin nach wenigen Augenblicken noch klarer. Die schwarz irgendwie punkähnlich gekleidete (Ausstattung: Alexandra Burgstaller) Frau zuckt richtiggehend aus. „Na supa, scho wieder a Turm!“ Durch Dornenhecken hindurch wurde sie hierher verbannt. Dann entdeckt sie die Schlafende, erinnert sich an Märchen, geht einige durch und – eh klar Dornröschen. Sie erklimmt den Matratzenberg und küsst die Prinzessin wach.

Die meint zunächst – ganz im klassischen Märchen verhaftet – von einem Prinzen erweckt worden zu sein. Und dann? Weder Prinz, ja nicht einmal Prinzessin! Und dann noch geküsst auf den Mund!?

Rapunzel, so gibt sich die Wachküsserin zu erkennen, gelingt es nicht und nicht Dornröschen, die hier mit Roswitha sogar einen richtigen Namen hat, schmackhaft zu machen, dass sie doch jetzt aus der vorgesehenen Rolle ausbrechen könnte.

Von dieser Dynamik mit viel szenischem Humor und Wortwitz lebt das Stück über lange Zeit. Da die wilde, Freiheit und Unabhängigkeit liebende Rapunzel (Sophie Berger), die sich aus dem Turm befreite – einfach schlau genug, ihr uuuurlanges Haar abzuschneiden, um sich selbst abzuseilen.

Als Gegensatz die der Tradition verhaftete Prinzessin (Charlotte Zorell), die vom Prinzen träumt. Alles will sie regelkonform und brav machen, versucht das auch von der anderen zu verlangen, pocht auf feine Sprache, immer wieder oberlehrerinnenhaft korrigierend… Und doch stets mit einer Spur Überspitzung, die dieses Verhalten in Frage stellt.

Autor Raoul Biltgen, Regisserin Paola Aguilera und das gesamte Team woll(t)en von Anfang an diesen Druck zum sogenannten Brav-sein-müssen bzw. -sollen thematisieren und in Frage stellen, was witzig und immer wieder abwechslungsreich gelungen ist. Natürlich macht Roswitha eine Wandlung durch. Aber auch Rapunzel wird auf die Probe gestellt. Sie weiß zwar gut, was sie alles nicht möchte, aber was sie denn wirklich wolle – da muss sie auch erst hinfinden.

Ach ja, im letzten Drittel, so viel darf schon verraten werden, taucht dann doch noch ein Prinz auf, Charly mit Namen (Paul Graf). Auf „Retter“ vorprogrammiert, strahlt er aber auch aus, so ganz taugt ihm die auferlegte Rollenzuschreibung nicht. Was er letztlich ziemlich am Ende als seinen Berufswunsch gesteht – nein, das wird hier nicht gespoilert.

Was schon noch verraten werden soll: Sophie Berger greift immer wieder zum Mikro, um zu singen (Lieder: Thorsten Drücker).

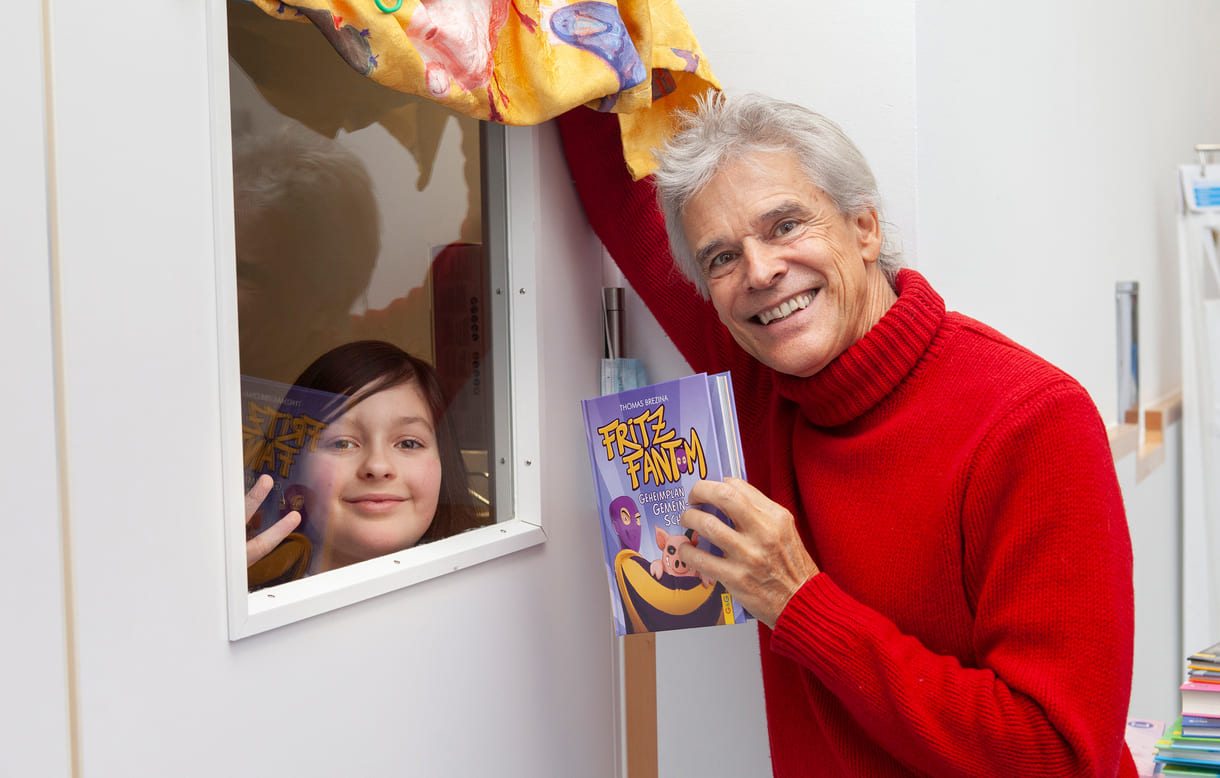

Wie viele Bücher sie genau geschrieben hat, weiß sie nicht. „Ich glaube so um die 80“ und diese Antwort ist nicht kokett. Und obwohl Schreiben seit Jahrzehnten ihr Beruf ist, strahlt jedes ihrer Bücher auch die Berufung aus, mitzuhelfen, Leserinnen und Leser mutiger, die Welt ein Stück besser zu machen.

Dieser Beitrag stammt übrigens aus dem Dezember 2017, ist also mehr als acht Jahre alt. Er ist noch im Kinder-KURIER erschienen, dem Vorläufer von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… Ich durfte fast drei Jahrzehnte lang die auch von mir gegründeten Seiten für junge Menschen dieses großen Medienhaues betreiben und kurz vor dem 80er von Renate Welsh dieses Gespräch in ihrer Wohnung in Wien-Neubau führen. Schon vor dem Gespräch schenkte die Autorin, der nun ein berührendes, bewegendes, bewegtes filmisches Porträt gewidmet ist – dazu eigene Beiträge, unten verlinkt – über den Kinder-KURIER einer Wiener Schule einen Schreib-Workshop – aus dem diese Reportageteile und Fotos stammen.

Schreiben ist „nur“ eine von vier Säulen des Schaffens von Renate Welsh-Rabady.

Die tiefgreifende Begründung für ihr Engagement in Schreibwerkstätten formuliert sie selbst am Treffendsten in der Eröffnungsrede für einen internationalen Psychologie-Kongress, wo sie unter dem Titel „Der Phantasie ein Fenster öffnen“ u.a. sagte: „… war ich immer davon überzeugt, dass Sprachlosigkeit die gemeinsame Wurzel vieler Übel ist, die mir Angst machen… Wer sich selbst nicht achtet, kann anderen kaum auf Augenhöhe begegnen, er braucht jemanden, den er verachtet, aber ebenso dringend jemanden, dem er aus welchen Gründen auch immer Gefolgschaft leisten kann…“

Und bei der Begegnung mit Kindern erfreut sich Renate Welsh-Rabady vor allem an deren Neugier, der Lust zu fragen und in den Werkstätten deren Fantasie – wenn sie noch nicht zerstört wurde. Denn hin und wieder muss sie erleben, „dass Kinder mich mit sooo großen Augen anschauen und ganz ungläubig feststellen: Das interessiert sie ja wirklich, was wir denken!“

Partei ergreifen für Außenseiter:innen, Ausgegrenzten Mut machen, Vorurteile zumindest in Frage stellen – Themen ihrer Bücher baut die Autorin in glaubhafte Geschichten samt dazugehöriger Charaktere ein, klar und virtuos geschrieben und nie vordergründig oder plakativ. Geschichten erzählen und schreiben zu können, hat ihr als sehr junges Mädchen in der Volksschule zunächst einmal sozusagen das (Über-)Leben ermöglicht. Sie sei ein kleines, aber neugieriges, aufgewecktes und schlaues Kind gewesen, aber eher so „ein aufg‘stellter Hühnerdreck“. In der Schule hätten ein paar deutlich größere und stärkere Buben sie immer wieder verdroschen. Bis, ja bis eines Tages der größte und stärkste von denen der kleinen Renate einen Deal angeboten hätte: Sie schreibe für ihn die Hausübungen und müsse ihm obendrein auf dem Heimweg Geschichten erzählen und die dann aufschreiben – und dafür würde er dafür sorgen, dass Renate von allen in Ruhe gelassen würde. Dieser Junge brüstete sich dann mit den geschriebenen Geschichten – „was ich schon ungerecht empfunden habe, aber dafür musste ich keine Angst mehr haben.“

In ihre Geschichten „stolpere ich oft“, vertraut sie dem Journalisten an. Der „Renner“ unter ihren Kinderbüchern sind die vom „Vamperl“. Dieser kleine Vampir saugt Gift aus der Galle. In einem Verkehrsstau habe sie diese verärgerten, oft eben richtig giftigen Menschen erlebt und sich „gedacht, da müsste man was erfinden, das dieses Gift aus den Menschen saugt“. So kam’s zu diesem kleinen Vampir. Eine 2-Seiten-Fassung habe sie ihrem Vater, mit dem sie oft heftig darüber streiten konnte, ob eher die Gene oder mehr das Umfeld für unser Verhalten verantwortlich wäre, zu dessen 80. Geburtstag geschenkt. „Du bist mit deinen 40 Jahren noch ein genauso frecher Fratz wie als Kind“, quittierte der die Story. Aus der 2-Seiten-Version schreib die Autorin später ein Hörspiel fürs Radio und auf Anraten eines Redakteurs im Rundfunk ein ganzes Buch – und in der Folge Fortsetzungen. Mindestens die 42. Auflage ist mittlerweile vom „Vamperl“ erschienen.

Neben dem „Stolpern“ gibt es auch Bücher, die auf Anregungen von Kindern zurückgehen – „Drachenflügel“ oder „Schneckenhäuser“.

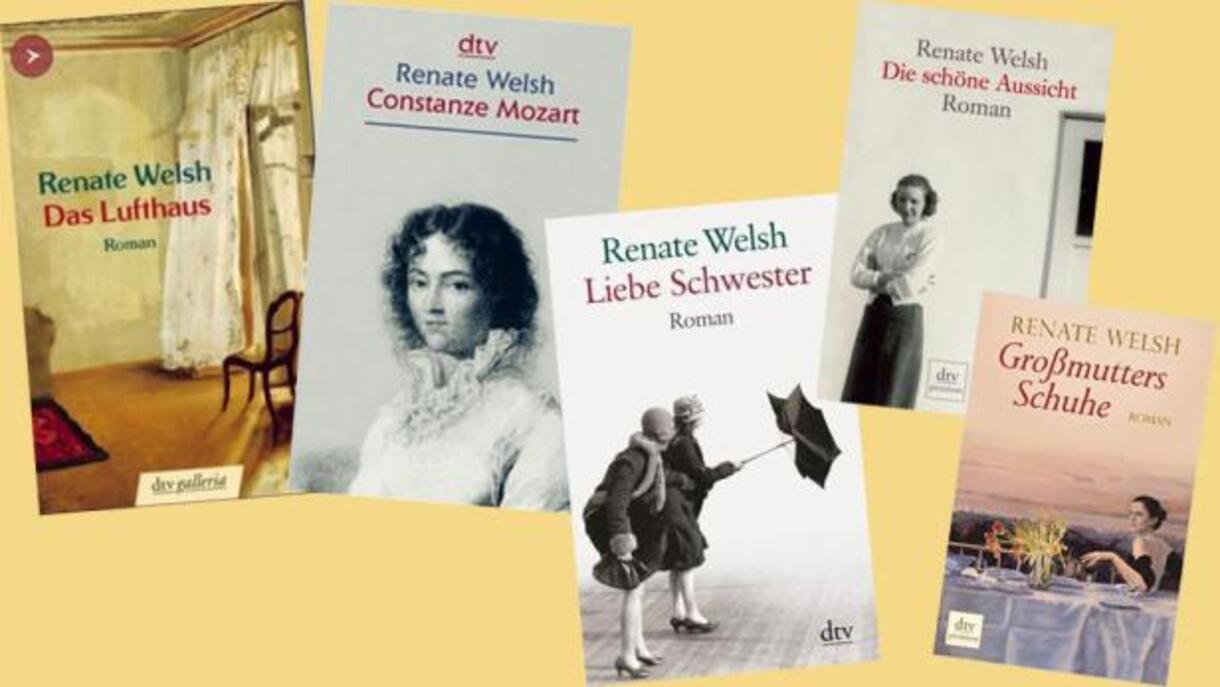

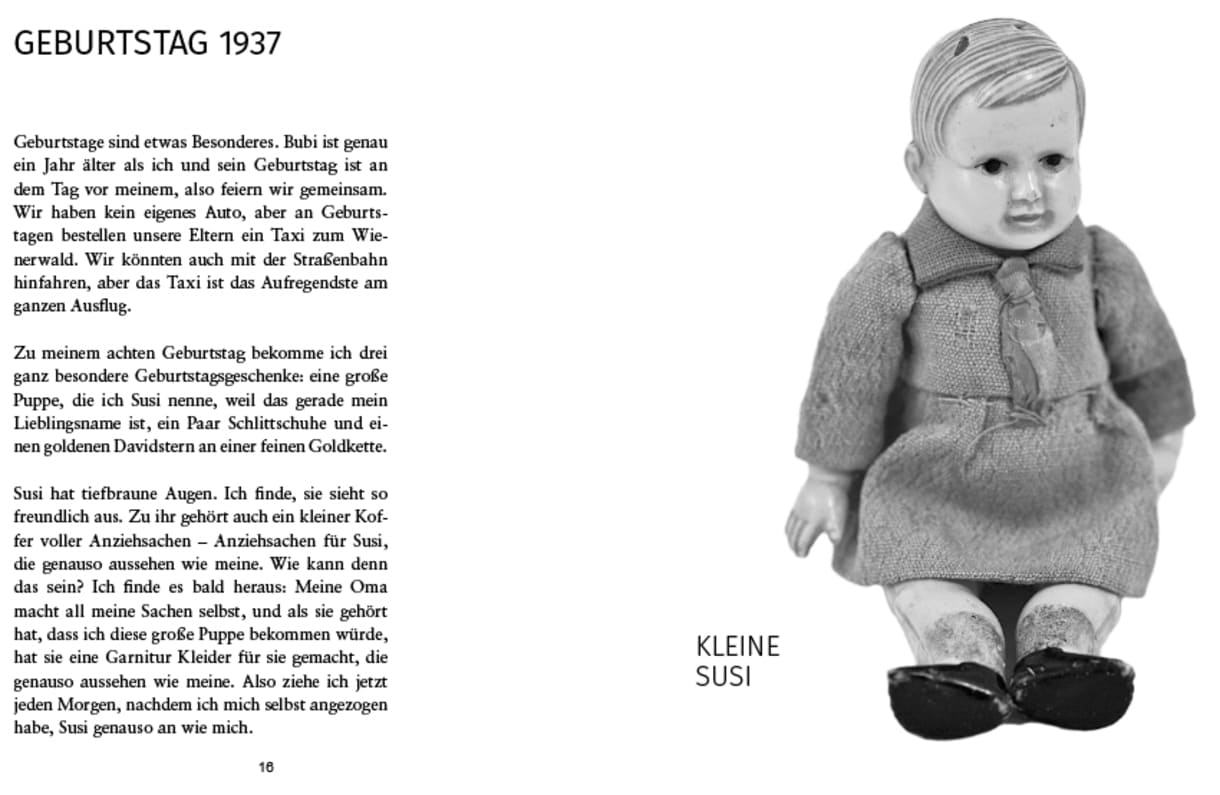

Ihr erstes Buch, das sie für Erwachsene geschrieben hat (das aber erst später veröffentlicht wurde) ist „Lufthaus“. In das stolpert sie über die Frage ihres Vaters, ob sie als Geschenk lieber einen Ring oder eine Schachtel alter Briefe hätte. Na was wohl?

Die Briefe stammten von einem Vorfahren der Familie, von Maximilian Joseph Gritzner und der war bei den Aufständen von 1848 führend beteiligt. Briefe und Zettelchen waren der Anfang, intensive Recherchen erfolgten, „doch dann war er mir in seiner Selbsteinschätzung zu selbstgefällig und darum habe ich die von seinem Sohn entführte Frau, also seine Schwiegertochter Pauline zur Hauptfigur des Romans gemacht“. Die Lektorin des Verlags fragte die Autorin allerdings, ob sie sich nicht vorstellen könnte, über Constanze Mozart zu schreiben, wo sie sich doch so gut im 19. Jahrhundert auskenne. Die wäre doch eher fad, meinte Welsh. Wie wäre das mit Vorurteilen und ihrer Haltung, solche in Frage zu stellen, wollte die Lektorin wissen. Das war Anreiz genug für Welsh, sich in die Geschichte der Ehefrau des berühmten Komponisten zu vertiefen – „ihre Entwicklung vom jungen Ganserl zur gestandenen Frau hat mich dann doch interessiert“.

Was sie sich zu ihrem 80. GEburtstag wünsche (heuer wird sie am 22. Dezember 89), wollte damals KiKu (Kinder-KURIER) wissen.

Renates Antwort: Einen Spiegel, in dem sich groß und allmächtig gebende Männer, die oft nur von Speichelleckern und Kriechern umgeben sind und keine Kritik an sich heranlassen, sehen wie sie im Grunde genommen wirklich sind, oft lächerlich.“ Ein Spiegel, der sozusagen die Rolle des Kindes übernimmt, das in „Des Kaisers neue Kleider“ sagt: „Der Kaiser ist ja nackt!“

https://www.schule.at/lernwelt/lesen-mit-edi/detail/das-vamperl

Erstveröffentlicht im Kinder-KURIER hier

Bericht über eine Lesung von Renate Welsh-Rabady damals im Kinder-KURIER

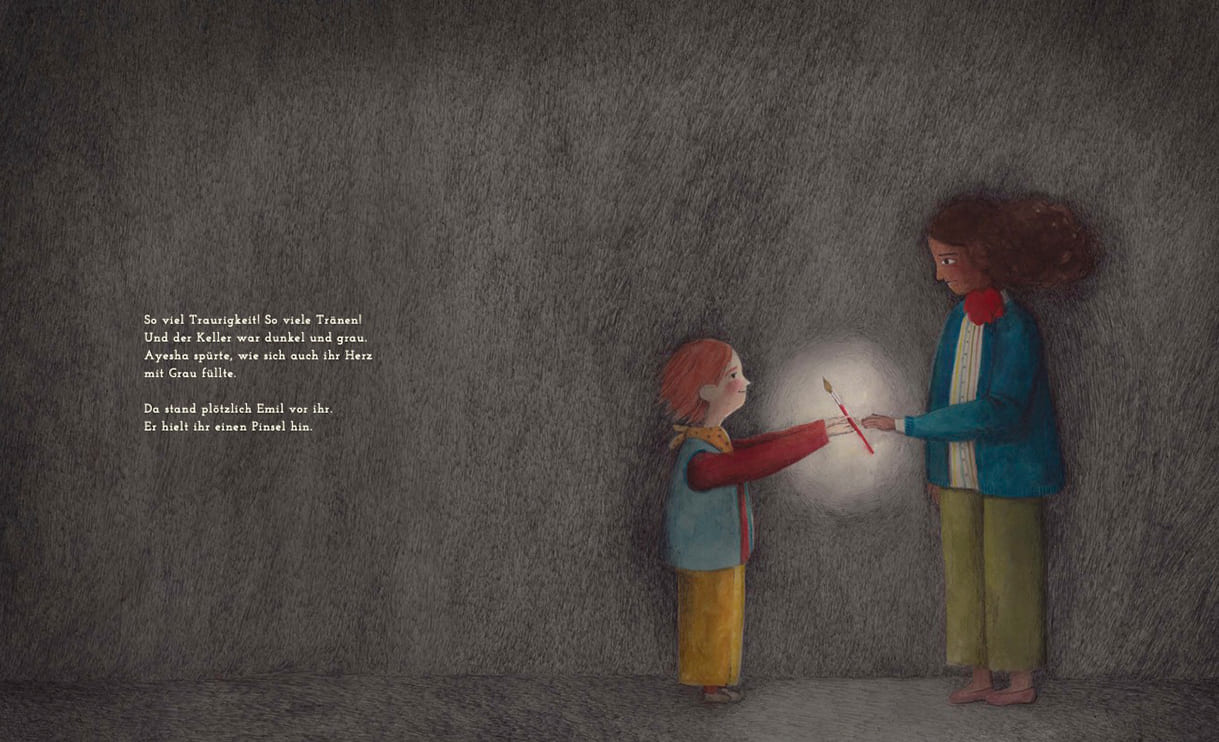

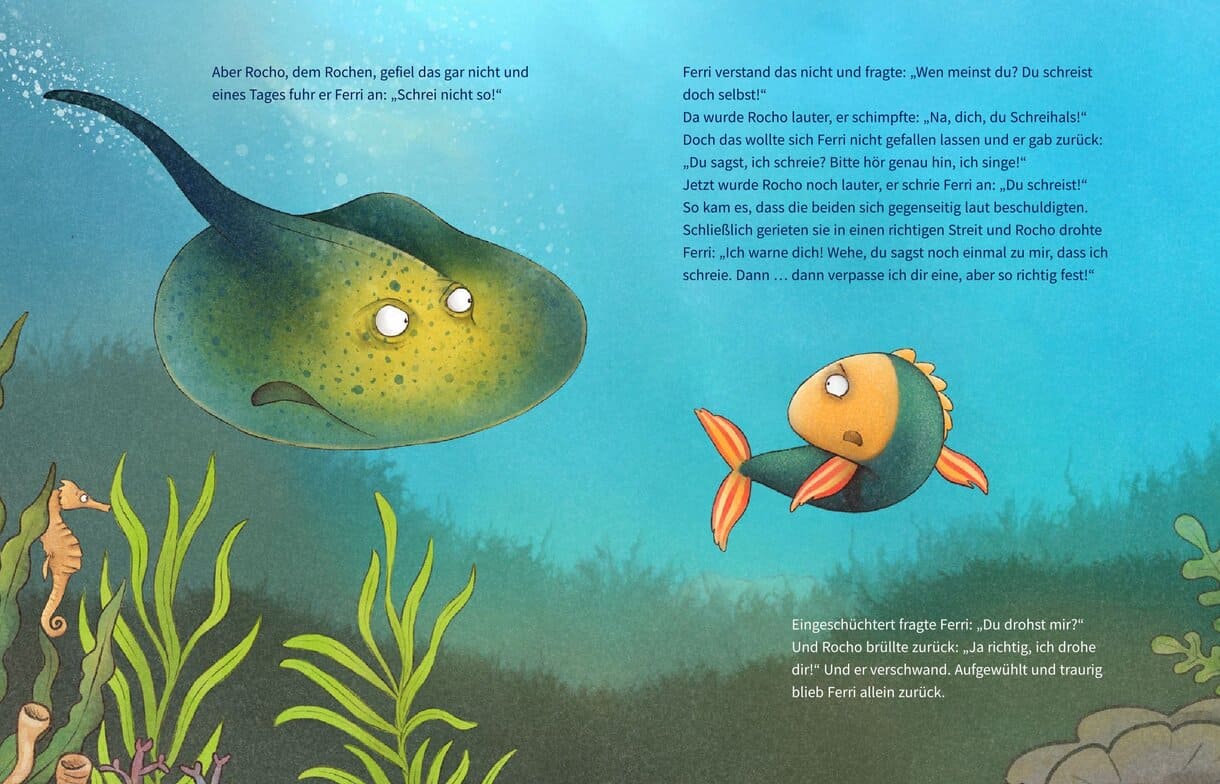

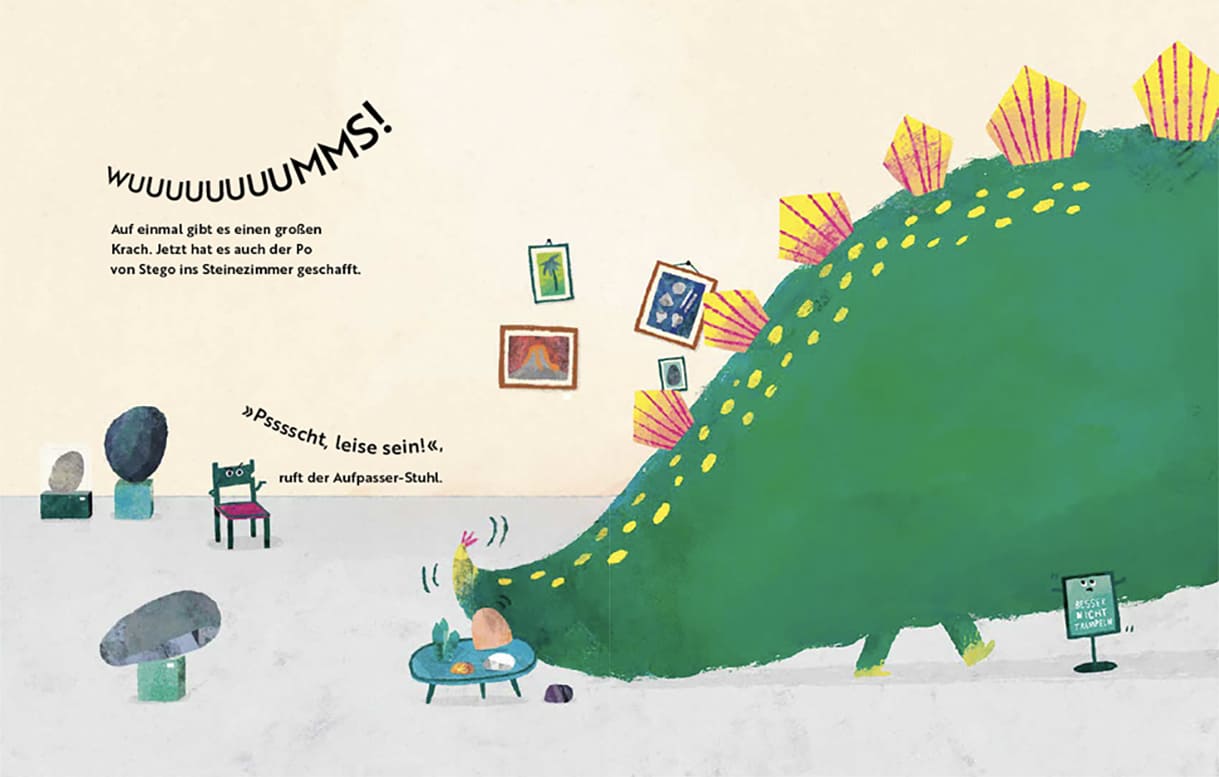

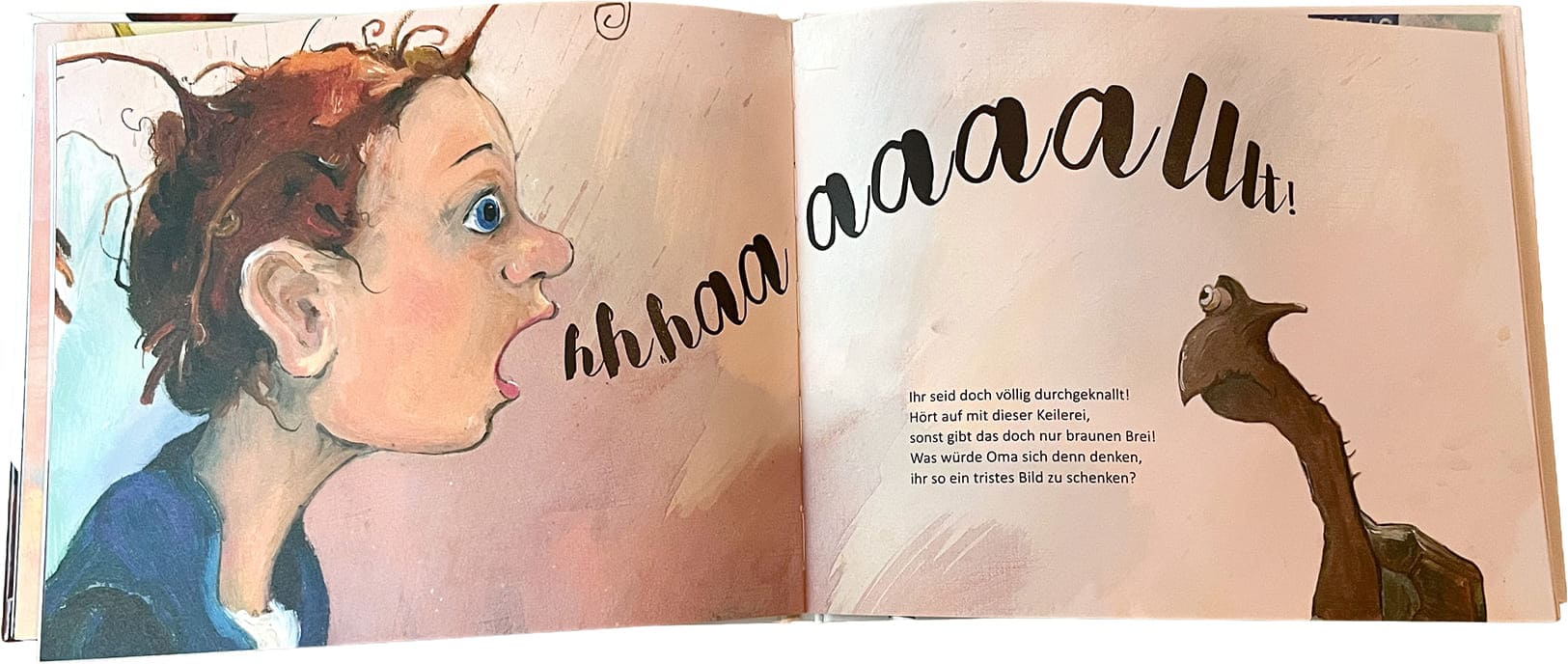

Dunkelgrau bis schwarz dominiert eine der Doppelseiten dieses Bilderbuchs – siehe oben. Doch von einem Pinsel und dessen Übergabe von Kind Emil an Malerin Ayesha geht ein heller Kreis aus. Der im eigenen Kopf spürbar auch dieses Dunkel zumindest mit einer Portion Hoffnung erleuchtet.

„Ayeshas Pinsel“, geschrieben von Cornelia Funke, illustriert in unterschiedlichsten Techniken (Aquarell, Kugelschreiber, Buntstifte, Tusche) und gestaltet von Pauline Pete, beginnt bunt und (bild-)freudig. Das Bilderbuch erzählt von Ayesha, die lebensfrohe, farbkräftige Bilder malt und in einer bunten Stadt lebt.

Doch eines Tages oder Nachts vermeinten Menschen, die Krieg führten, auch diese Stadt zu bombardieren. Die Düsternis zieht ein. Höchstens durch Feuerblitze von Bomben „erhellt“. Die Menschen müssen in die – hoffentlich – bombensicheren Keller flüchten.

… So viele Tränen! Und der Keller war dunkel und grau. Ayesha spürte, wie sich auch ihr Herz mit Grau füllte. Da stand plötzlich Emil vor ihr. Er hielt ihr einen Pinsel hin.“ – Dies ist der Text auf der ganz oben beschriebenen Doppelseite.

Von da an kehrt Hoffnung in die Kellerräumlichkeiten ein. Alle, die hier Zuflucht suchen, beginnen, wenigstens die Wände bunt zu bemalen. Was sie einerseits durch die kreative Tätigkeit aus der Tristesse wenigsten ein bisschen herausbrachte und sie durch die Bilder, die sie schufen trotz alledem aufzuheitern vermochte. Sie malten nicht, wie zerstört die Stadt oben nun geworden war, sondern all das Schöne, das ihnen der Krieg gestohlen hatte. Das gab / gibt gleichzeitig Raum und Zeit für die Trauer, aber auch gepaart mit Hoffnung auf ein Leben jenseits des Krieges.

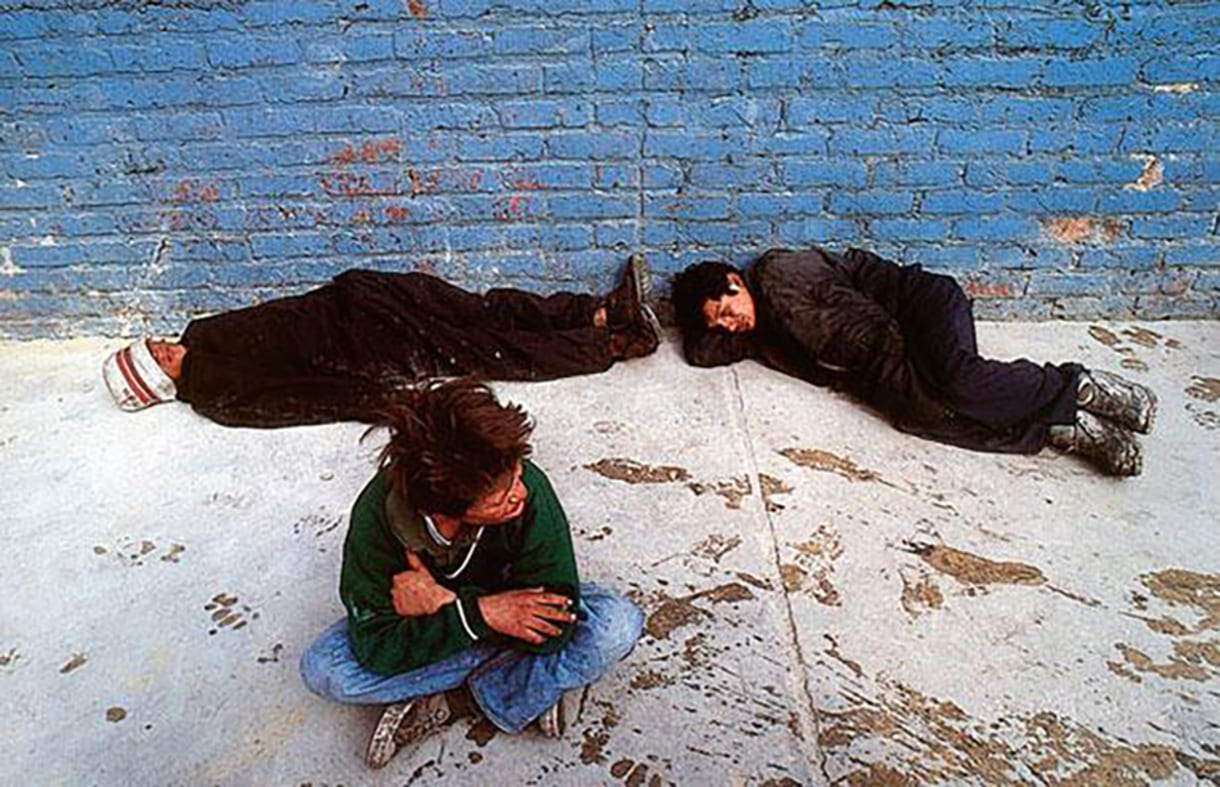

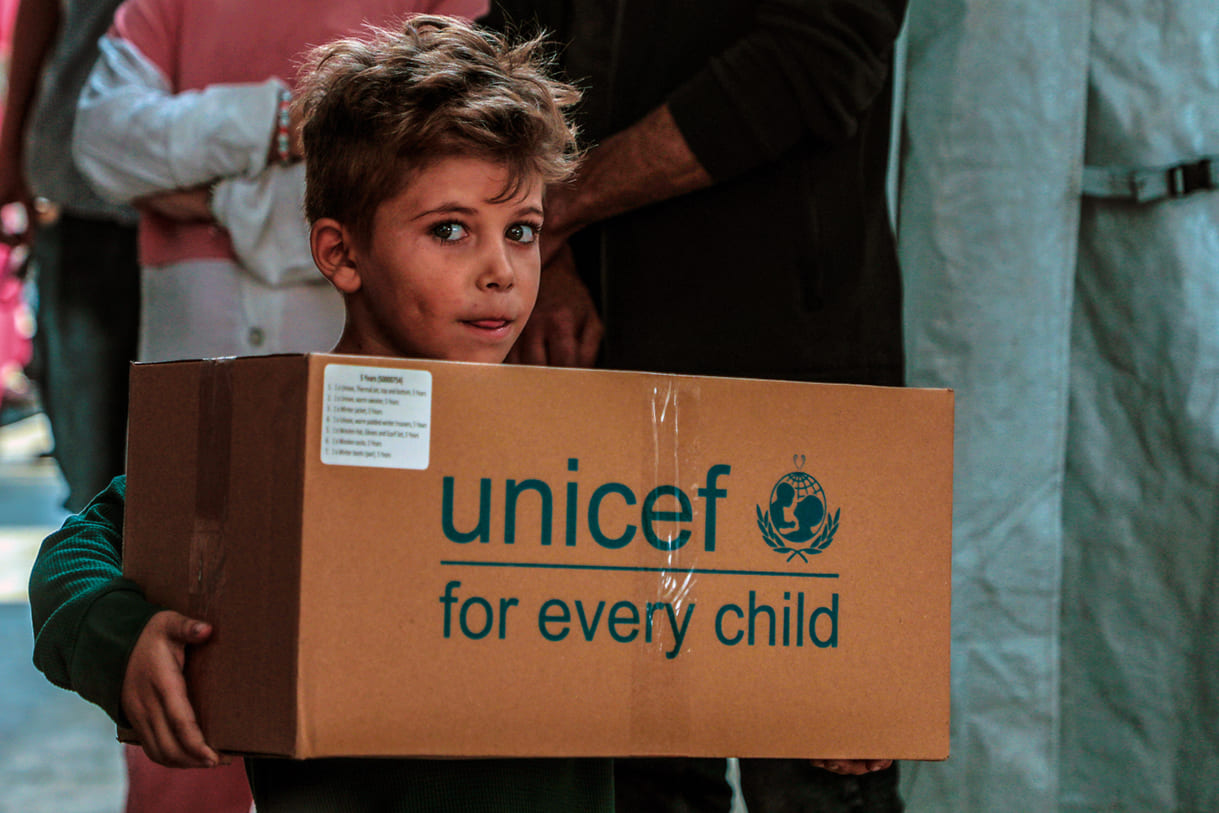

Gestern, heute, morgen, übermorgen … – jeden Tag wurde 2024 allein im südamerikanischen Kolumbien ein Kind mehr als gezwungen, schon ganz junger Soldat oder Soldatin zu sein. Auch auf der karibischen Insel Haiti hat die Zahl der Kindersoldat:innen deutlich zugenommen. Auf diese beiden länderspezifischen Beispiele weist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, Unicef, am 12. Februar (2026) hin. Anlass: dieser Tag ist seit mehr als zwei Jahrzehnten der internationale Red Hand Day – mit runden Handabdrücken wird dagegen protestiert, dass Kindern als Soldat:innen ihre Rechte als Kinder, ihre Kindheit geraubt und sie unter Waffen gezwungen werden.

Und Anlass dafür war, dass am 12. Februar 2002 die UNO-Kinderrechtskonvention (schon 1989 beschlossen) um einen Vertrag erweitert wurde, sich aktiv gegen die Rekrutierung von Kindern als Soldaten einzusetzen.

„Kinder in Kolumbien geraten nicht nur ins Kreuzfeuer, sie werden seit Jahren aktiv rekrutiert und eingesetzt. Die Auswirkungen auf sie und ihre Familien sind verheerend“, sagte die UNICEF-Vertreterin in Kolumbien, Tanya Chapuisat. „Dringendes Handeln ist erforderlich, um Kinder vor Rekrutierung, sexueller Gewalt und anderen schweren Rechtsverletzungen zu schützen.“

Zehntausende Kinder sind durch die anhaltende Gewalt im bewaffneten Konflikt gefährdet. Besonders betroffen sind ländliche Regionen, in denen Armut, fehlender Zugang zu Bildung sowie eine unzureichende soziale Infrastruktur die Verwundbarkeit von Kindern weiter erhöhen.

„Kinder in Kolumbien geraten nicht nur ins Kreuzfeuer, sie werden seit Jahren aktiv rekrutiert und eingesetzt. Die Auswirkungen auf sie und ihre Familien sind verheerend“, sagte die UNICEF-Vertreterin in Kolumbien, Tanya Chapuisat. „Dringendes Handeln ist erforderlich, um Kinder vor Rekrutierung, sexueller Gewalt und anderen schweren Rechtsverletzungen zu schützen.“

Mehr als 1,4 Millionen Menschen sind innerhalb des Landes vertrieben, über die Hälfte davon Kinder. Sie sind mit sich überlagernden Krisen konfrontiert: bewaffnete Gewalt, Naturkatastrophen und extreme Armut. Diese Bedingungen haben das Wachstum bewaffneter Gruppen begünstigt und erhöhen den Druck auf Kinder, sich ihnen anzuschließen.

Kinder werden häufig unter Zwang angeworben, um ihre Familien finanziell zu unterstützen, aus Angst vor Gewalt im eigenen Umfeld oder aufgrund direkter Drohungen. Viele werden rekrutiert, nachdem sie von ihren Bezugspersonen getrennt wurden und ohne Schutz oder Überlebensmöglichkeiten sind. Bewaffnete Gruppen nutzen zunehmend soziale Medien mit falschen Versprechungen von Arbeit oder einem besseren Leben. Ein Austritt aus den Gruppen ist in der Regel nicht möglich.

Anlässlich des Red Hand Days, des internationalen Aktionstages gegen den Einsatz von Kindersoldaten, warnt Unicef vor einem sich verschärfenden Kreislauf aus Gewalt, Vertreibung, Armut und fehlenden Schutzmechanismen.

„Die Rechte von Kindern sind nicht verhandelbar“, sagte Unicef-Exekutivdirektorin Catherine Russell. „Jedes Kind muss geschützt werden. Und jedes Kind, das von bewaffneten Gruppen rekrutiert oder eingesetzt wurde, muss freigelassen und unterstützt werden, damit es heilen, wieder lernen und seine Zukunft neu aufbauen kann.“

Die Rekrutierung und der Einsatz von Kindern durch bewaffnete Gruppen stellen eine schwere Verletzung ihrer Rechte dar und sind nach internationalem Recht – einschließlich des humanitären Völkerrechts und der internationalen Menschenrechtsnormen – verboten.

Kinder, die rekrutiert werden, sind vielfältigen Gefahren ausgesetzt: Verletzungen, Verstümmelung oder Tod in Kampfhandlungen, sexuelle, psychische und körperliche Gewalt, willkürliche Inhaftierung sowie der Verlust des Zugangs zu Bildung. Ihre Sicherheit, ihr Wohlbefinden und ihre gesamte Entwicklung werden nachhaltig beeinträchtigt.

Zu den sechs schweren Rechtsverletzungen gegen Kinder in bewaffneten Konflikten zählen: Tötung und Verstümmelung, Rekrutierung und Einsatz, Sexuelle Gewalt, Angriffe auf Schulen oder Krankenhäuser, Entführung, Verweigerung humanitären Zugangs

Kinder, die tatsächlich oder mutmaßlich mit bewaffneten Gruppen in Verbindung stehen – auch wenn ihnen Straftaten vorgeworfen werden –, müssen vorrangig als Opfer betrachtet werden, nicht als Täter.

Unicef arbeitet in beiden Ländern mit Regierungen, lokalen Institutionen, Zivilgesellschaft, UN-Organisationen und humanitären Partnern zusammen, um Rekrutierung zu verhindern und betroffene Kinder zu schützen.

Die Unterstützung umfasst unter anderem: Psychosoziale Betreuung, Fallmanagement und Überweisungen an Gesundheits- und Schutzdienste, Zugang zu Bildung und temporären Lernräumen, Familiensuche und -zusammenführung, wenn im besten Interesse des Kindes, Reintegration und Rehabilitation

In Haiti unterstützt das PreJeunes-Programm Jugendliche dabei, bewaffnete Gruppen zu verlassen oder schützt gefährdete Kinder durch Stärkung sozialer Inklusion und schützender Umfelder. Seit Unterzeichnung des Übergabeprotokolls im Januar 2024 konnten dort mehr als 500 Kinder mit spezialisierten Schutz- und Wiedereingliederungsdiensten unterstützt werden.

In Kolumbien hat die Präventionsarbeit zur Einführung einer nationalen Strategie zur Verhinderung von Kinderrekrutierung beigetragen. Unicef setzt auf einen systemischen Ansatz, der den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen innerhalb von Familien und Gemeinschaften stärkt und konfliktbedingte Risiken – auch unter Berücksichtigung ethnischer Perspektiven – gezielt adressiert.

Unicef ruft nationale Behörden und alle relevanten Akteure auf, Kinderschutzsysteme zu stärken, sicheren und nachhaltigen Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen zu gewährleisten und Programme zur Prävention und Reintegration auszubauen.

Zugleich appelliert die UN-Organisation an Geberregierungen, den Privatsektor und die internationale Gemeinschaft, dringend benötigte Programme für von Gewalt betroffene Kinder und Familien finanziell zu unterstützen, da diese weiterhin erheblich unterfinanziert sind.

„Kinder dürfen nicht zum Ziel bewaffneter Gruppen werden. Ihr Schutz ist keine Option, sondern eine Verpflichtung!“, heißt es abschließend in der medien-Aussendung von Unicef anlässlich des Red Hand Days 2026.

Rote Handabdrücke werden auf Transparenten, Plakate usw. als Aktion gemalt, gedruckt, gezeigt, um diesen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zu stoppen. Die zentralen Forderungen zum Red Hand Day, dem internationalen Aktionstag an das Schicksal von Kindersoldat:innen im Folgenden

Der 12. Februar ist in Österreich der Jahrestag (1934), an dem die Führung des damals autoritären, austrofaschistischen (Stände-)Staates bewaffnete Einheiten (Polizei, Gendarmerie, Bundesheer) und die paramilitärische Heimwehr auf Gemeindebauten und aufständische Arbeiter:innen schießen ließ.

Dieser Tag ist aber auch seit mehr als 20 Jahren der „Red Hand Day“, Aktionstag dagegen, dass dass Kinder und Jugendliche zu Soldat:innen gezwungen werden. Anlässlich des Red Hand Days 2026 veröffentlicht KiJuKU hier einen recht alten Bericht aus der Zeit des Kinder-KURIER, gleichsam Vorläufer von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…, verfasst und fotografiert aber eben von dem hier tätigen Journalisten. Dieser Bericht ist der einzige, noch online verfügbare auf kiku.at, obwohl nicht nur 2013, sondern einige weitere Jahre das Heeresgeschichtliche Museum in Wien sich an diesem Aktionstag beteiligte und jedes Jahr ehemalige Kindersoldat:innen einlud, über ihre bitteren Erfahrungen und den von verschiedenen Organisationen unterstützten Weg aus diesem brutalen Elend heraus schilderten.

Da die Berichte auf der kurier.at-Site (fast) alle nur mit Abo-Zugang verfügbar sind, erlaube ich mir hier, ihn – ein wenig verändert – Absatzreihenfolge und kleine Formulierungen – kopiert zu veröffentlichen; aber durchaus mit Link zum Original.

Wie alt, viel mehr jung er genau gewesen ist, das weiß John Kon Kelei gar nicht mehr. „Ich wurde entführt, als ich so irgendwas zwischen vier und fünf Jahren war. Ich kam in ein Camp mit vielen anderen Kindern. Und dachte eigentlich, dass ich am Abend wieder zu meiner Familie gebracht würde. Das war aber nicht so. Da war ich dann ganz traurig und trotz der vielen anderen Kinder fühlte ich mich einsam und verlassen. Wir wurden zum Soldaten-Dasein gezwungen, mit zehn hatte ich das Glück flüchten zu können. Ja, du bist nach diesen Jahren in Uniform und Drill kein Kind mehr, du bist schon sehr erwachsen. Ich konnte in die Hauptstadt Khartum (Sudan, Afrika) entkommen und dort dann in eine Schule gehen. Später konnte ich in die Niederlande kommen.“

Dort studierte er Jus, machte seinen Master im internationale europäischem Recht und gründete – gemeinsam mit Zlata Filipović und Ismael Beah, der Kindersoldat in Sierra Leone (Afrika) war, die Hilfsorganisation NYPAW (Network of Young People Affected by War – Netzwerk junger Leute, die Opfer von Kriegen wurden). John Kon Kelei gründete außerdem die Cuey Machar Secondary School Foundation im neuen Staat Süd-Sudan. „Ich hab die Chance auf höhere Schulbildung gehabt und so wollte ich helfen, dass in meiner Heimat auch andere Kinder mehr lernen können – das ist für sie gut, aber auch für die Entwicklung unseres jungen Staates.“

Auf der Homepage zu diesem Projekt zitiert er ein sudanesisches Sprichwort: „Gib einem hungrigen Menschen heute zu essen, er wird morgen wieder hungrig sein. Lehre ihn zu fischen und er kann auch morgen essen, aber schaffe Bildung für seine Kinder – dann hast du ihm eine Zukunft gegeben!“

„Eine ältere Schülerin hatte ein Tagebuch. Und das war sehr cool. Als ich ungefähr 8 oder 9 war, hab ich auch eines gekriegt und begonnen Tagebuch zu schreiben“, beginnt Zlata Filipović im Rahmen der Ausstellung über Kindersoldaten im Heeresgeschichtlichen Museum (HGM) in Wien zu erzählen. „Es war aber ziemlich langweilig, Sätze die ungefähr nur aussagten wie eh alles gut oder so. Und dann war von einem Tag auf den anderen alles anders. Aber nicht nur für mich kam der Krieg überraschend, auch meine Eltern hatten nicht im Geringsten damit gerechnet. Von einem Tag auf den anderen war das Leben ganz, ganz anders. Sarajevo war von den Bergen, die ringsum sind und vorher schöne Ausflugsziele warn, belagert.“

Bald waren die wichtigsten Versorgungsleitungen zerstört. „Wir hatten keinen Strom, kein Gas, kein Wasser. Wasser zu holen war aber sehr gefährlich, viele sind dabei durch Schüsse von den Bergen getötet worden. Bei Fliegerangriffen mussten wir in die Keller, um Schutz zu finden. Dort konntest du nichts machen, nur warten.“

Rund zwei Jahre – von 11 bis 13 – lebte Zlata Filipović mit ihrer Familie und anfangs auch noch einem gelben Kanarienvogel in der belagerten Stadt, „aber es gab kein Futter für ihn und außerdem war’s viel zu kalt für ihn, wir konnten ja nicht heizen“, erinnert sie sich traurig daran, dass er gestorben ist.

Auf die plötzlich spannenderen Einträge in ihrem Tagebuch hätte sie gern verzichten können, wenngleich die ihr und ihren Eltern das Entkommen aus dem Krieg ermöglichten. Journalisten aus Frankreich suchten nach Tagebüchern von Kindern, die die Schrecken des Krieges erzählen. Meines wählten sie dann aus – und dafür halfen sie unserer Familie rauszukommen, Wir lebten dann zuerst in Frankreich, bevor wir nach Irland übersiedelten.“

In Dublin lebt sie heute (2013) noch – als Dokumentarfilmerin, kommt aber seit bald nach dem Krieg möglichst jedes Jahr mindestens einmal nach Sarajevo, „wo viele Verwandte und Freundinnen und von mir leben“.

Nicht zuletzt die kriegerischen Auseinandersetzungen im vormaligen Jugoslawien zeigten die neuen Dimensionen: War im zweiten Weltkrieg jedes zweite Opfer eine Zivilistin/ein Zivilist (also Nicht-Soldaten), so waren hier – und in den meisten Kriegen heute – neun von zehn Toten KEINE Soldaten.

Viele kleine Fähnchen mit roten Händen als deutliches „Stopp“-Schilder stecken im Schnee vor dem Haupteingang zum Heeresgeschichtlichen Museum auf dem Gelände des Wiener Arsenal. Gebastelt wurden sie von Kindern am (damals an mehreren Jahren rund um den) Red hand Day – gegen Kindersoldaten. Es soll ein (kleiner) Beitrag dazu sein, dem Wahnsinn Einhalt zu gebieten, dass schon ganz jungen Buben, aber auch Mädchen ihre Kindheit geraubt wird und sie zum Soldaten-Dasein gezwungen werden. Das Museum, das die Geschichte von Militär und Waffen zeigt, will damit nicht zuletzt zeigen, wie grausam Kriege sind.

Nicole Krenn, Katrin Frühaus und Tamara Milosavljević aus der2. Klasse der Berufsschule für Verwaltungsberufe in Wien, die der (damals) Kinder-KURIER beim eigenen Lokalaugenschein im HGM trifft, erzählen dem KiKu nach ihrem Rundgang in der Ausstellung und ihrer Diskussionsrunde mit Zlata Filipović über ihre Eindrücke. Und die waren einerseits bedrückend, andererseits aber auch sehr berührend, „weil es toll war, mit Menschen reden zu können, die das echt erlebt haben“. Deshalb sei dieser Besuch „überhaupt das interessanteste Museum, in dem wir bisher waren“ gewesen. „Es ist sehr schrecklich, dass sogar so junge Menschen schon so Grausames erleben mussten und immer wieder auch müssen“. „Und dass sie dann so einfach darüber erzählen können, dazu gehört schon viel Kraft und Mut, Respekt!“

„Irgendwie hat man ja schon vorher auch davon gehört, aber so viel haben wir nicht gewusst. Und außerdem ist es dann schon noch einmal etwas anderes, wenn du dann wen vor dir hast, die das echt erleiden musste. Das war schon auch schockierend. Und du fühlst dich dann doch richtig machtlos. So was aufzuhalten ist nicht leicht.“

„Außerdem ist das ja alles völlig sinnlos und unnötig, wir können nur froh sein, dass wir in einer Gegend leben, wo’s schon mehr als halbwegs harmonisch zugeht!“

Originalbeitrag erstveröffentlicht im Kinder-KURIER

unicef.de –> Ishmael Beah, ehemaliger Kindersoldat, heute Unicef-Botschafter

Triggerwarnung vorweg. Die sechste und in der Reihenfolge – nicht nur hier, sondern auch am vergangenen Wochenende als sich die jeweils rund 174-stündign Stückentwürfe in der dritten Ausgabe des Theater-Nachwuchsbewerbs im Dschungel Wien – gemeinsam mit dem Drama Forum (Graz) präsentierten: Erst ab 12 Jahren und mit kriegerischen Kampf-Szenen. Letztere nicht als Schauspiel, sondern in einem Set von Legofiguren als Video projiziert: „Kampfbaukasten in 4K“ (Text: Laura Bernhardt; Regie und Sound: Lori Brückner).

Constanze Winkler verkriecht sich als zockender sehr junger Bub, angegeben wird weniger als die 12, die als untere Altersgrenze fürs zuschauen gilt, in einer Art Zelt (Bühne und Kostüm: Julie Fritsch, Stefanie Edlhofer), in dem gleichsam Video gekämpft wird. Mit einschlägigen Sounds und Wortfetzen.

Als reale Gegenspieler:innen treten Merle Zurawski als Mutter, Jakob merkle als älterer Bruder sowie Alexandru Weinberger-Bara als Vater in Erscheinung. Alle drei mit Ganzkopf-Masken, die jede Mimik verbergen. Was einerseits noch präziseres Spiel erfordert. Aber andererseits auch von vornherein eine extreme noch dazu paradox erscheinende Distanz aufbaut. Da die Schauspielerin, die einen Jungen darstellt, der eigentlich in der virtuellen Welt unterwegs ist und dort die in der Realität angesiedelten Figuren, engste Verwandte, die durch die Masken eher künstlich wirken.

Der Kampf des Gamers in der scheinbar digitalen, jedenfalls via Film übertragenen Schlachtenwelt setzt sich in der realen Welt vor allem als Fight mit dem älteren Bruder, dessen (Geld-)Forderungen und Sagern aus seinen aufgesaugten Manosphere-Influencer-„Weisheiten“ fort. In dieser Familie herrscht eine Atmosphäre nicht nur ausgesprochener Feindseligkeiten, die im Raum schwebenden „unsichtbaren“ sind die viel brutaleren.

Doch irgendwie fragwürdig wirkt der mehrfache Bezug der Lego-Maxerl-Videoschlacht auf Stalingrad. Das mögen vielleicht auch schon Jugendliche dieses Alters das eine oder andere Mal, insbesondere im Zusammenhang mit World War II Videospielen gehört haben. Die historische Einordnung dieser Entscheidungsschlacht zwischen der Wehrmacht Nazideutschlands gegen die Armee der Sowjetunion im zweiten Weltkrieg fehlt jedoch meist. Von den Faschisten als die Eroberung des bolschewistischen Feindes gedacht, wurde dieses Gemetzel zum Wendepunkt. Die Rote Armee gewann und so begann – später im Bündnis mit alliierten Kräften aus dem Westen (USA, Großbritannien und dem befreiten Frankreich) – die Niederringung der Nazi-Herrschaft und die Befreiung weiter Teile Europas von der faschistischen Diktatur. Und das in irgendeiner Form einzubauen wird schwierig, Stalingrad ist noch immer eine Art Mythos. Und wäre wohl verzichtbar, Krieg ohne ihn zu verorten als Produzent menschlichen Leids, würd’s auch tun. Noch dazu, wo derzeit allgegenwärtig eine neue Aufrüstungsspirale in Gang gesetzt wurde und wird.

Übrigens, am 12. Februar ist – seit mehr als 20 Jahren – der Red Hand Day, der internationale Gedenktag an das Schicksal von Kindersoldat:innen. Rote Handabdrücke werden auf Transparenten, Plakate usw. als Aktion gemalt, gedruckt, gezeigt, um diesen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zu stoppen.

Trümmer einer riesigen Uhr kugeln verstreut auf der Bühne herum (Ausstattung: Killian Chyba, Hanna Masznyik, Marina Schütze). Dieser, der hier besprochene fünfte, ¼-stündige Stückentwurf für den Theater-Nachwuchsbewerb Magma in seiner dritten Auflage, dreht sich also um Zeit. In „Kairos“ (Text und Dramaturgie: Hannah Zauner; Regie: Lukas Schöppl) spielt Caroline Szivak die achtjährige Tilda, die einerseits nach und nach Ziffern und andere Teile der (Kuckucks-)Uhr (wieder) zusammenbaut, die sie unachtsam zerschlagen hat. Und andererseits und noch viel mehr macht sie sich Gedanken über Zeit – ausgesprochen und szenisch dargestellt.

Es ist fast ein – Achtung Wortspiel – zeitloses Thema. Schon DER Klassiker „Momo“ Michael Endes Roman ist vor mehr als einem halben Jahrhundert (1973) erschienen, dutzendfach auf Bühnen dramatisiert und mehrfach – zuletzt im Vorjahr in den Kinos – verfilmt worden, dreht sich genau darum. Das Mädchen Momo, aber auch der alte Straßenkehrer Beppo, schätzen den Moment, den Augenblick, während die Gegenspieler, die grauen Herren, Zeitdiebe sind.

Hier philosophiert Tilda, was alle kennen, warum in einem Fall Zeit uuuuurlangsam und bei anderen Gelegenheiten rasend schnell vergeht, wenngleich vielleicht ein bisschen zu viel auf Klischeebilder zurückgegriffen wird. Schule ist – zum Glück – längst nicht für alle insbesondere jüngere (Volksschule-)Kinder ein Feindbild, bei dem sich Stunden wie Strudelteig ziehen.

Der Kuckuck aus der zerlegten Uhr tritt – in Person von Stanislaus Dick ebenso in Erscheinung wie die Uhroma, deren Uhr es war/ist (Achtung aufs bewusst gesetzt, leider auf der Bühne zu wenig hörbare, h) in Gestalt von Evgenia Stavropoulou-Trska. Sie hat zunächst nur andeutungsweise Auftritte im Hintergrund, im Uhrenrund wird sie zur Zeigerin.

Für die Musik sorgt Philipp Pettauer – auch als Art Chronos, eines zweiten (alt-)griechischen Wortes für Zeit und zwar jenes, das der messbaren, also der Uhrzeit entspricht, während Kairos für den idealen Zeitpunkt steht, an dem Entscheidungen zu treffen wären / sind. Aiṓn (Äon) als dritte Zeit-Bezeichnung aus der antiken Sprache, der in diesem Stückentwurf (noch?) nicht vorkommt, steht für Zeitalter oder auch Lebenszeit.

In der Begegnung des Trios spielen stoffliche und wörtliche Falten – oft als Symbol für zunehmendes Alter – noch eine gewisse Rolle – und auch da wieder mit Wortspielen, denn die Achtjährige pocht auf schon möglichste viele davon, schließlich wolle sie sich ent-falten können.

Wird fortgesetzt mit einem weiteren Beitrag über den sechsten bei Magma 2026 präsentierten Stück-Entwurf.

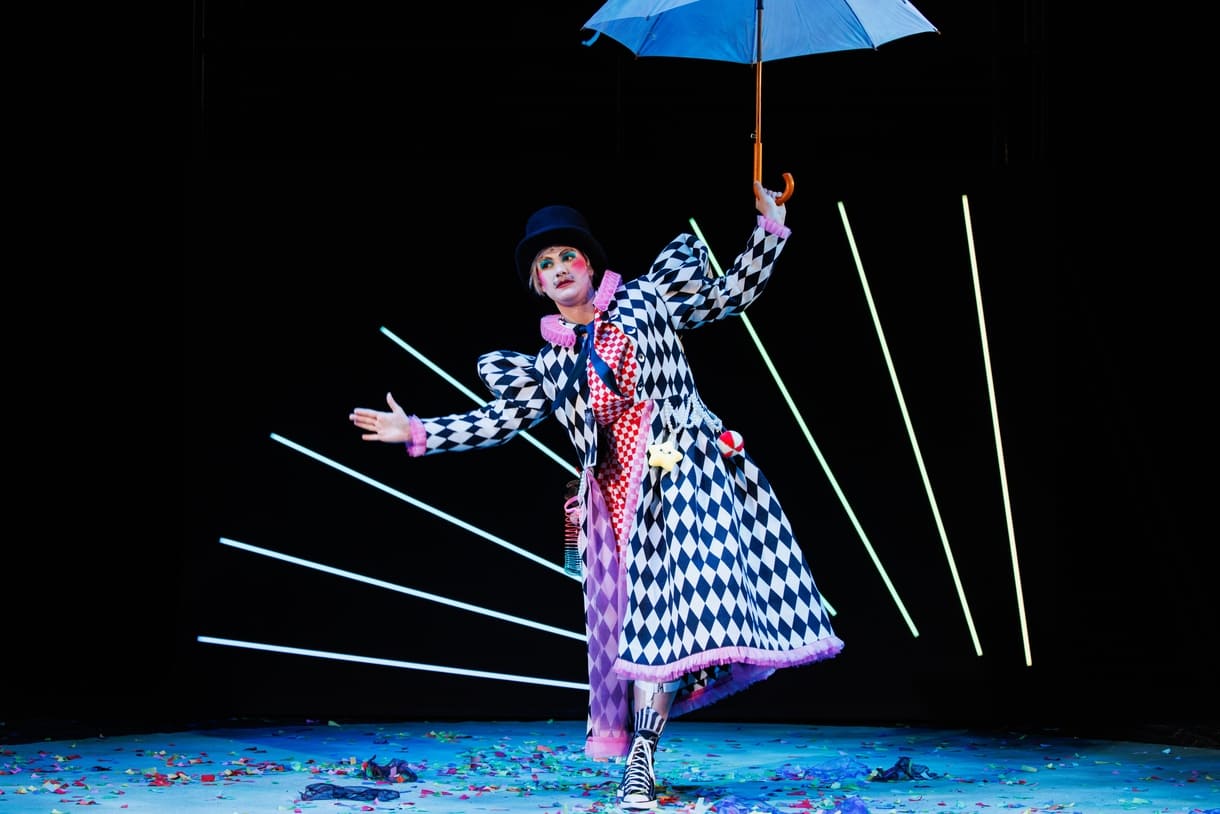

Ein viereckiges, einige Zentimeter erhöhtes Podest auf der großen Bühne, viel (Theater-)Rauch und ein Weiß-Clown, der – naja, zumindest recht traurig dreinschaut. Und das liegt nicht nur an der Schminke. Er, Kevin Bianco, verkörpert Niedergeschlagenheit in all seinen Bewegungen, in seiner Mimik. Mit einem kleinen Schuss Bemühung, andere vielleicht mit dem einen oder anderen Anflug von gespielter Tollpatschigkeit erheitern zu wollen.

Und dann wird er aus der ersten Publikumsreihe recht unfreundlich angeherrscht: „Das ist mein Zimmer!“ Und er solle sich von dannen machen. Klar, es ist nicht wirklich wer aus dem Publikum, sondern eine Schauspielerin, Gesa Bering. Und auch bald offensichtlich, er wird es nicht tun und die beiden – nun ist sie bereits auf dieser Bühne und gleich auf dem Podest – kommen aus diesem anfänglichen Gegensatz miteinander ins Gespräch. Erst stark contra gebend und dann doch immer versöhnlicher werdend.

Was sich hier offenbar in einem Krankenhaus abspielt, setzt einerseits auf gedankliche Verbindungen zu den seit Jahrzehnten bekannten Humor-Doktor:innen in Spitälern. Weltweit – ausgehend vom US-amerikanischen Arzt, Profi-Clown und „Sozial-Aktivisten“ Patch Adams – setzen mittlerweile meist gut ausgebildete Clown:innen in Krankenhäusern auf „Lachen als (beste) Medizin“, die professionelle ärztliche Behandlungen nicht er-, sondern unterstützen.

Das ist aber – trotz der doch dominierenden Figur des hier (bewusst) recht traurigen Clowns – nur die eine Seite. Viel tiefer gehend, wenngleich natürlich stark damit verwandt, dreht sich das Spiel von Kind und Clown um – vor allem in und nach der Corona-Zeit, stärker in den Blickpunkt gerückte – Mental Health (psychische Gesundheit). Und subtil, ohne es groß auszustellen, wird auch angespielt, dass sich gerade Jungs und Männer noch immer eher schwertun, Gefühle zuzulassen oder gar darüber zu reden – „nein, ich bin nicht traurig“ manifestiert der Clown recht lange.

Schon der Titel dieser ebenfalls „nur“ ¼-stündigen Performance, die ja lediglich, wie fünf andere ein Stück-Entwurf im Rahmen des Wettbewerbs Magma (2026, dritte Ausgabe) war: „Uns geht’s gut – ein Fiebertraum“ von einem Kollektiv, das sich „The dark comedy united“ nennt. Und damit schon die Doppeldeutigkeit mitschwingen lässt (Text: Text: Mario Wurmitzer; Regie: Ira Süssenbach). Und so „nebenbei“ vielleicht auch die Oberflächlichkeit formelhafter Begrüßungen demaskiert. Wird doch in Begegnungen immer mehr statt „wie geht’s?“ – wo übrigens auch meist keine Antwort erwartet oder gar erwünscht wird – durch „Geht’s gut?!“ ersetzt.

Die beiden jedoch reden tatsächlich miteinander, öffnen sich jeweils und lassen damit auch Hoffnungs(träume) zu.

Wird fortgesetzt mit weiteren Beiträgen über die anderen bei Magma 2026 präsentierten Stück-Entwürfe.

Eine kinderlebensgroße Puppe in einem Kinderbett starrt auf ein Handy, neben sich im Bett ein großes, grünes Stoff-Krokodil, vor dem Bett ein Stoffball. Rund um diese Installation auf dem Platz der Menschenrechte beim Wiener MuseumsQuartier stellten sich junge Erwachsene in roten bzw. hellblauen Westen auf. Sie sind Teil des neuen Jugendbeirates des Österreich-Zweiges von Unicef, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Michael, Harleen, Naomi, Jad, Florian, Sabrina und Jasmin und dazu noch Charlotte (bei der UN-Organisation für Jugend-Partizipation und Engagement verantwortlich) wollten mit der auffälligen Aktion auf ihre Anliegen in Sachen Schutz und Sicherheit in der Online-Welt, insbesondere auf den unsozial gewordenen Plattformen hinweisen.

Zentrale Themen, die ihnen dabei besonders wichtig waren, fassten sie in Adjektiven zusammen – positive im Unicef-blau: Respektiert, informiert, geschützt und geliebt. Die negativen, Gefahren und Risiken trugen die Kolleg:innen in den roten Warnwesten in schwarzer Farbe: sexualisiert, desinformiert, ausspioniert und gemobbt.

Eine erste konkrete Sicherheitsmaßnahme setzten sie selber, indem sie für die Fotos mit den genannten Begriffen, ihre Gesichter gut zur Hälfte vermummten, um zu verhindern, dass ihre Fotos mit gut erkennbaren Gesichtern und diesen Begriffen missbräuchlich verwendet werden.

Mit der Aktion „Digitalen Schutz im Kinderzimmer“ im aktuellen Safer Internet Monat und vor dem internationalen Safer Internet Day (2026 am 10. Februar, immer am zweiten Februar-Dienstag) wollte bzw. will der Jugendbeirat, aber auch Unicef Österreich insgesamt „deutlich machen: Digitaler Kinderschutz ist kein Randthema, sondern eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe. Kinder und Jugendliche wachsen heute in dieser digitalen Welt auch online auf – doch Schutz, Aufklärung und klare Regeln halten damit oft nicht Schritt. Unser Ziel ist es, Bewusstsein für die Risiken digitaler Räume zu schaffen, Gespräche mit Passant:innen, Eltern und Großeltern anzuregen und gleichzeitig konkrete Handlungsoptionen aufzuzeigen. Wir wollen zeigen, dass echte Sicherheit nicht durch oberflächliche oder rein technische Maßnahmen entsteht, sondern durch Bildung, Aufklärung und klare politische Rahmenbedingungen“, wird die 20-jährige Sarah zitiert.

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… interviewte selber drei der Jugendbeiratsmitglieder – das Gespräch mit Florian, Jad und Jasmin folgt in einem eigenen Beitrag, der am Ende unten verlinkt ist.

Jugendbeiratsmitglied Michael (19) betont die Wichtigkeit von Jugendpartizipation bei der Erarbeitung von Lösungen: „Junge Menschen wollen bewegen und mitgestalten. Egal ob es um moralische Fragen von Datenschutz und Kontrolle, um die Regulierung von Inhalten oder um den Schutz von Meinungen geht. Wir müssen eine digitale Welt schaffen, fernab von für Kinder schädliche Inhalte und mit Blick auf die mentale Gesundheit aller. Wir müssen den digitalen Raum aktiv mitgestalten dürfen und ihn gemeinsam mit anderen Generationen und Kulturen so einfordern wie wir ihn wünschen.“

Zur Aktion der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen auf dem Platz der Menschenrechte gesellte sich mit Barbara Meier, Schauspielerin, Model und Ehrenbeauftragte von Unicef-Österreich auch prominente Unterstützung. „Als Mama mache ich mir Sorgen, wie es künftig für meine beiden Töchter einmal in der digitalen Welt sein wird. Es ist aus meiner Sicht wichtig, dass wir Kinder mit den Online-Gefahren nicht alleine lassen und dass wir sie als Eltern und als Gesellschaft zu Hause und in der Schule bei diesem Thema begleiten.“

Unicef Österreich fordert Regierungen, Regulierungsbehörden und Unternehmen auf, über einfache Slogans und pauschale Verbote hinauszugehen und gemeinsam mit Kindern, Familien und Fachexpert:innen daran zu arbeiten, Social-Media-Umgebungen zu schaffen und zu regulieren, die von Grund auf sicher, inklusiv und rechtskonform sind.

Außerdem verweist Unicef anlässlich des Safer Internet Days nochmals auf die eigene Petition „Online sicher – für jedes Kind“ für mehr Kinderschutzmaßnahmen auf Plattformen, digitale Bildung für jedes Kind sowie Einbeziehung junger Menschen, über die KiJuKU.at schon berichtet hat – Beitrag unten verlinkt; ebenso auf die Verurteilung von KI-generierten sexualisierten Bildern von Kindern – ebenfalls unten verlinkt.

Ein generelles Social Media Verbot unter einem gewissen Alter berge auch Risiken und könnte nach hinten losgehen, meinte Unicef Österreich rund um diese Aktion. „Wenn Kinderrechte missachtet werden, könnte das etwa dazu führen, dass Kinder von Informationen, Freundschaften und Unterstützung abgeschnitten werden, die sie anderswo nicht finden können – besonders bereits ohnehin marginalisierte Kinder. Junge Menschen könnten in unsichere, unregulierte Räume gedrängt werden und viele Kinder umgehen Altersgrenzen ohnehin.

Klara Krgovic-Baroian, stellvertretende Leiterin der Abteilung Advocacy & Kinderrechte, betont: „Es ist eine genaue Abwägung und ein ganzheitlicher Ansatz notwendig. Kinder bis zu einem gewissen Alter von Social Media auszuschließen kann zum Schutz beitragen, darf aber keine Ausrede dafür sein sonst keine weiteren Schutzmaßnahmen auf Plattformen zu setzen. Zudem muss sichergestellt sein, dass Kinder den Umgang mit Plattformen lernen, bevor sie Zugang zu diversen sozialen Netzwerken erhalten.“

Darüber hinaus braucht es bessere Moderation von Inhalten, altersgerechte Designs und vorgegebene Kinderschutzeinstellungen, die ihre Daten schützen. Bei der Umsetzung von Altersüberprüfungen müssen Kinderrechte wie Datenschutz und Nicht-Diskriminierung beachtet werden – es gilt genau hinzuschauen: Wie wird die Überprüfung durchgeführt? Welche Informationen über die Kinder erhalten die Plattformen? Haben alle Kinder die Möglichkeit, ihr Alter nachzuweisen, oder sind manche Kinder davon ausgeschlossen, weil etwa Dokumente fehlen oder nur eine einzige zu komplizierte Methode zugelassen ist?

Am Tag vor dem internationalen Safer Internet Day (heuer am 10. Februar 2026, zum 23. Mal, immer am zweiten Februar-Dienstag) stellte der – neue – Jugendbeirat von Unicef Österreich ein Kinderbett auf den Platz der Menschenrechte vor dem MQ-Wien. In das legten sie eine kindegroße Puppe, die in ihr Handy starrt – mehr dazu in einem eigenen Beitrag, am Ende des Interviews verlinkt. Dem Jugendbeirat gehören zwölf Jugendliche bzw. junge Erwachsene an, sieben konnten zur Aktion in Wien kommen. Florian, Jad und Jasmin sprachen mit KiJuKU.at

KiJuKU: Zunächst einmal, aus dem riesigen, umfangreichen Thema Sicherheit im Internet, digitaler Kinderschutz, wie haben Sie was ausgewählt, um es in dieser Aktion darzustellen?

Jad (18): Wir als Jugendbeirat haben uns im Unicef-Büro getroffen. Uns ist ein sicheres Internet, Safer Internet, ein riesengroßes Anliegen und dachten uns, wie können wir als Jugendliche dazu beitragen, dass es ein sicheres Netz für Kinder gibt. Wir haben diskutiert und dachten uns, dass eine öffentliche Aktion mit einem Kind auf einem Bett die beste Möglichkeit wäre, um so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu schaffen. Damit Passant:innen darauf aufmerksam werden, dass Kinder auch in Gefahr sind, wenn sie auf dem Bett liegen – nur durch das Smartphone.

KiJuKU: Da war also die Umsetzung, die aufmerksamkeitserregende Aktion da. Was waren oder sind für Sie die wichtigsten Gefahren, die Sie thematisieren wollten?

Florian (20): Die, die man an den Schildern, die wir auf unseren Westen tragen, sieht: Ausspioniert, gemobbt, sexualisiert, desinformiert. Es war uns auch wichtig, das zu personifizieren, zu repräsentieren, dass also immer eine oder einer von uns stellvertretend eine solche Erfahrung zeigt. Um zu dokumentieren, wie alltäglich und wie nah diese Gefahren sind.

KiJuKU: Wie gehen Sie selber mit möglichen Gefahren um? Haben Sie schon ungutes in der Online-Welt erlebt?

Jasmin (18): Am besten umzugehen, finde ich, ist mit Desinformationen, weil man da mit Nachfragen, Recherchieren und Wissen dagegen ankann. Am schlimmsten ist es, glaube ich, bei Sexualisierungen. Natürlich sind eben auch ausspionieren, Absaugen persönlicher Daten und Mobbing große Gefahren. Da finde ich, ist immer die beste Lösung, mit anderen – echten Menschen, auch Erwachsenen – zu reden, Hilfe zu suchen…

KiJuKU: Und machen Sie das auch selber? Manchmal ist es ja so, dass du dir sagst, das wäre gut, aber in der Wirklichkeit, naja? Und bleibt dennoch auch auf unguten Videos hängen…?

Jad: Ich glaub, dass das vor allem bei KI-Videos passieren kann, wo du dann oft nicht weißt, ist das echt oder gefaked. Und das kann schon verunsichern.

KiJuKU: Nachdem derzeit ja massiv über Verbote und Altersgrenzen diskutiert wird, wie stehen Sie dazu?

Florian: ich denke, dass es zwar gut gemeint ist, es greift aber zu kurz. Meiner Meinung nach sind es oft oder fast immer die einfachsten Lösungen, die gut klingen, aber nicht so gut funktionieren.

Jad: Das ist meiner Meinung nach eine sehr oberflächliche Lösung, denn Jugendliche können sehr wohl VPN (virtuelle private Netzwerkverbindungen), Darknet nutzen oder was auch immer. Verbote werden nicht helfen. Was wir brauchen, ist Medienbildung und Medienkompetenzen, sodass Jugendlichen sich in Medien auskennen.

KiJuKU: Finden Sie, gibt es davon genug oder zu wenig? Und wenn zu wenig, wo und von wem sollten diese Kompetenzen vermittelt werden?

Jasmin: Es gibt zu wenig. Es gibt zwar das Fach digitale Grundbildung in dem Kinder ein bisschen über digitale Plattformen lernen, aber kaum bis nichts über Social Media. Da befinden sich aber Kinder und Jugendliche die meiste (Frei-)Zeit und nicht auf Word, Excel oder Powerpoint.

KiJuKU: Könnte das aber auch daran liegen, was die, die unterrichten selber wissen oder nicht wissen?

Florian: Auf jeden Fall, ich glaube, die Lehrerinnen und Lehrer, die uns heute unterrichten, haben ja eine ganz andere Digitalisierung mitbekommen. Und ich glaube, alles gleich zu verbieten, wäre der falsche Schritt. Aber man muss eben schauen, dass Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte eben auf den neuesten Stand kommen bei der Digitalisierung, die sich eigentlich auch fast täglich verändert.

KiJuKU: Danke, Shukran Dzasilan, Modsha kheram / Kheli mamnoon / Sepaz

kijuku_heinz

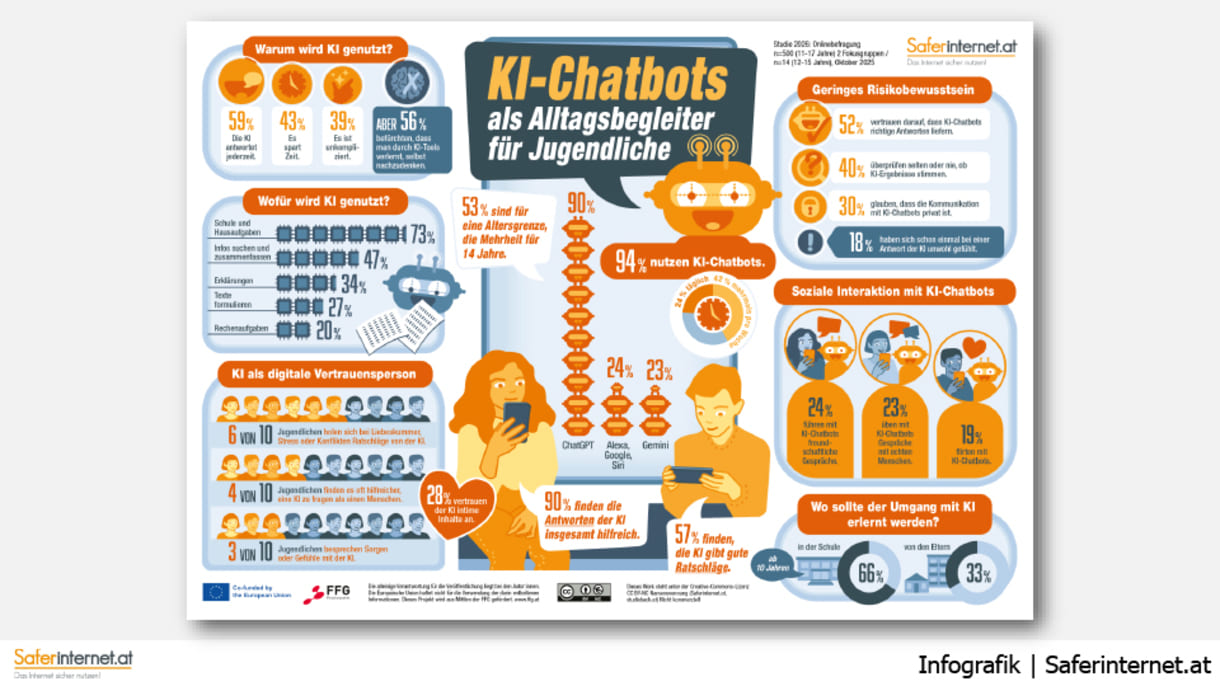

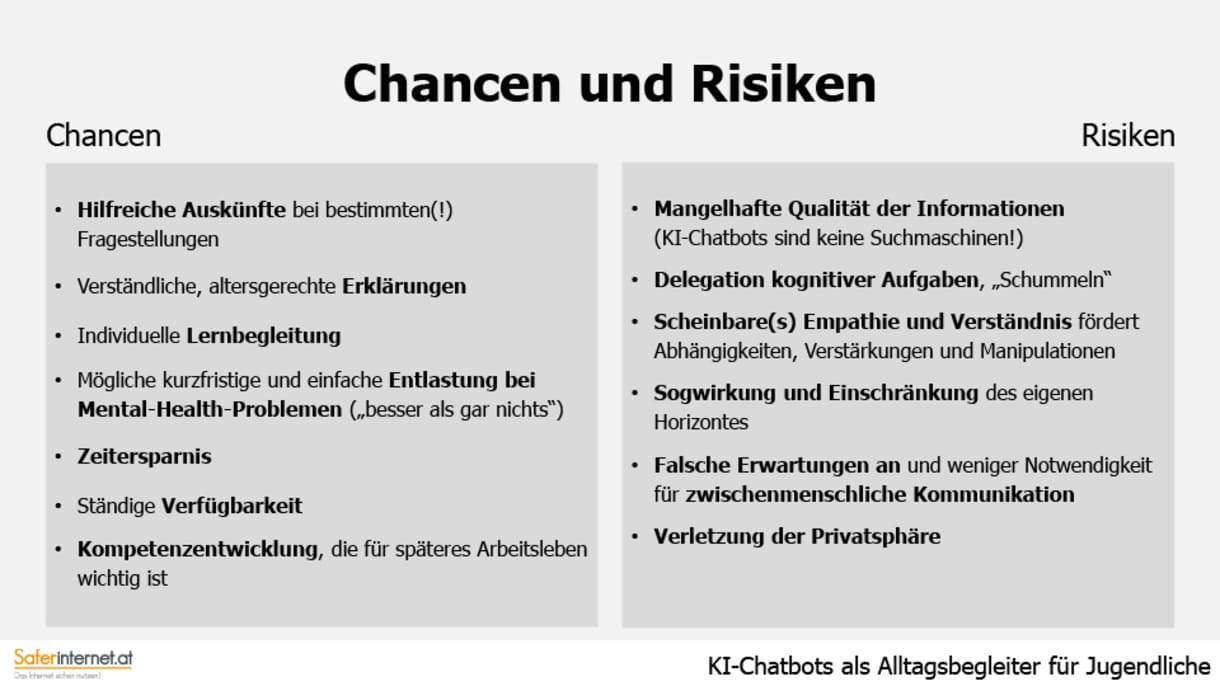

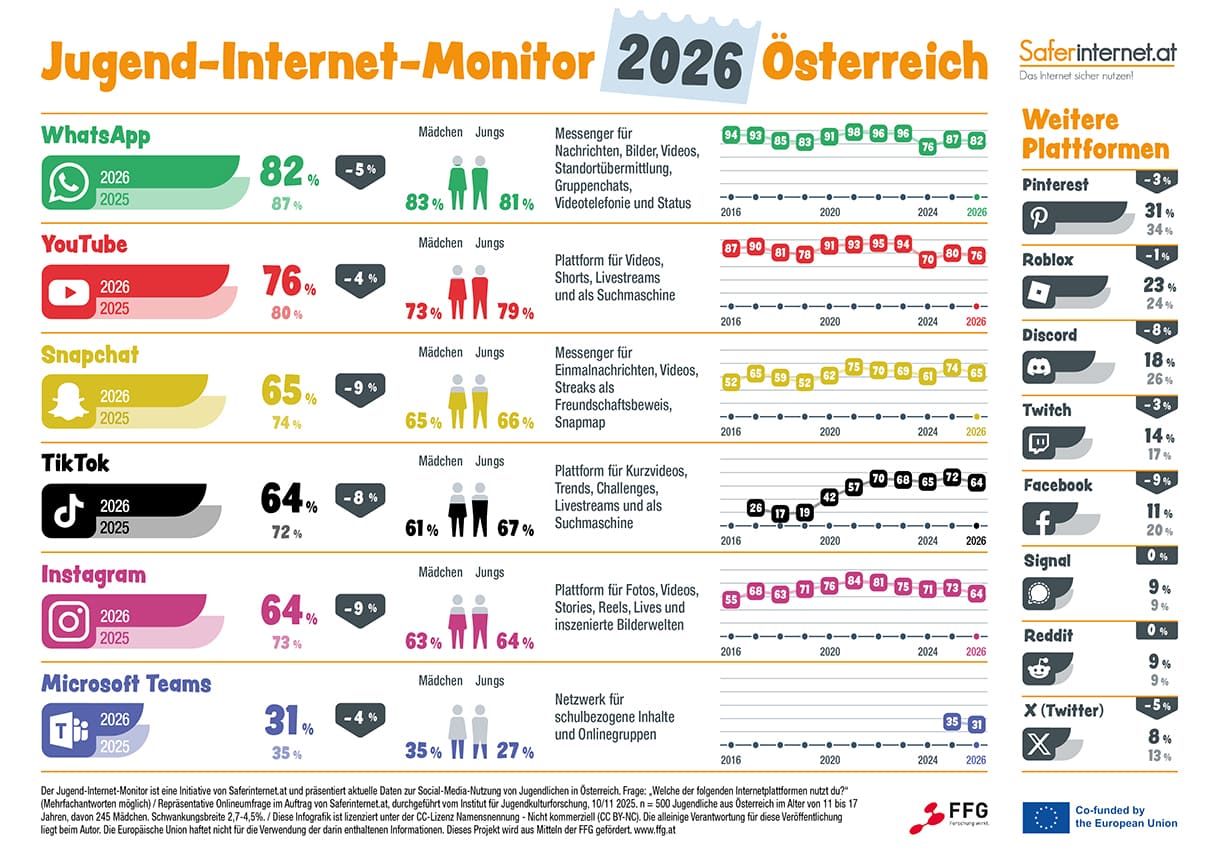

„Gekommen, um zu bleiben“ seien die eher schon unsozialen Medienplattformen ebenso wie „KI, die größte technische Disruption“, so der unter anderem für Digitalisierung (neben Verfassung, öffentlichem Dienst und Kampf gegen Antisemitismus) zuständige Staatssekretär Alexander Pröll am Montag. Seine Aussagen erfolgten beim Mediengespräch zur aktuellen Studie von Safer Internet.at zu KI-Chatbots, die von 94 Prozent der befragten 500 Jugendlichen (11 bis 17 Jahre) genutzt werden – ausführlicher Beitrag zu dieser Studie weiter unten verlinkt.

Während er (1990 geboren also ein Mitt-30er) sich noch per Telefon mit Freunden zum Fußballspielen verabredet habe, würden heutige Kinder und Jugendliche stundenlang am Handy abhängen. „Im Idealfall wird es – gemeinsam mit dem Koalitionspartner – eine europäische Regelung zur Altersbegrenzung des Zugangs zu Social Media geben.“ Wenn dies zu langsam kommen würde, dann lieber ein österreichischer Alleingang, so Pröll.

Aber noch wichtiger sei die „digitale Kompetenz-Initiative mit Gratis-Workshops und mehr digitale Bildung in den Schulen. Als Gesellschaft haben wir alle miteinander Verantwortung, Kinder und Jugendliche bestmöglich zu schützen. Die KI bietet enormen Chance, die sollten wir nutzen, aber auch die Risiken bestmöglich“ in den Griff kriegen, so der Staatssekretär.

Die vielen Ergebnisse und Antworten der befragten Jugendlichen präsentierten Barbara Buchegger von Safer Internet, Birgit Satke von Rat auf Draht und Stefan Ebenberger von ISPA – Internet Service Providers Austria. Buchegger, die übrigens vorschlug, statt Social Media bzw. soziale Netzwerke „Kurzvideoplattformen“ zu sagen, wies unter anderem darauf hin, dass viele der Befragten blauäugig viel zu viele private Daten und Informationen in Gesprächen mit KI-Chatbots preisgeben.

„Wir müssen transparenter machen, warum es nicht gescheit ist, allerpersönlichste Informationen weiterzugeben, bewusster machen, dass KI ein Werkzeug ist und dürfen im Umgang mit Künstlicher Intelligenz nicht die Fehler wiederholen, die wir bei den Plattformen gemacht haben“, nämlich sie mehr oder minder laufen zu lassen. Es brauche taugliche Schutzmaßnahmen („Safeguards“), Werbung müsse ebenso als solche gekennzeichnet werden, wie Bilder, Videos, Material, das mit KI erstellt wurde. Neben diesbezüglicher Bildung in Schulen und für und durch Eltern brauche es auch die entsprechende Vorbildwirkung Erwachsener.

Buchegger thematisierte aber auch noch die Gefahr einer neuen digitalen Kluft, denn die „Kommunikation mit KI-Chatbots erfordere, gut beim Formulieren zu sein, hohes Sprachvermögen und -gefühl“.

Birgit Satke von Rat auf Draht berichtete unter anderem, dass im Gegensatz zu früher, wo viele Jugendliche sich mit klassischen Teenager-Fragen an die kostenlose, rund um die Uhr erreichbare Hotline 147 gewandt haben, heute oft Anfragen kommen, „wie kann ich ein Gespräch beginnen“ mit vielen Ängsten vor Zurückweisungen oder gar komplizierten Gesprächen“. Dies erkläre, warum sich der Umfrage zufolge viele der 500 Jugendlichen lieber an KI-Chatbots wenden als mit echten Menschen zu reden. „Wobei wir oft am Beginn gefragt werden, ob wir echt oder KI sind.“

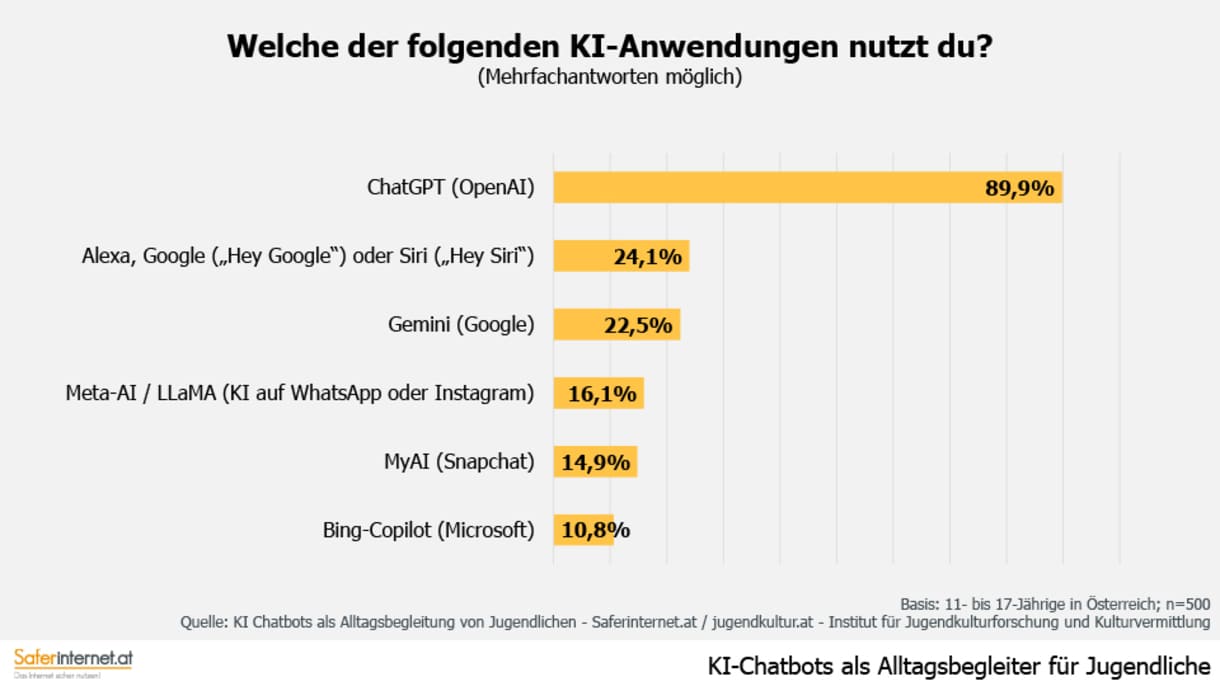

Während die (mediale) Öffentlichkeit heftig über den Plan des Bildungsministers diskutiert, Künstliche Intelligenz in die schulischen Lehrpläne aufzunehmen und dafür Lateinstunden zu kürzen, nutzen Jugendliche längst KI – in einem vielleicht sogar überraschend hohem Ausmaß. Dies ergab die aktuelle für den Safer Internet Day, den mittlerweile 23. dieser von der EU-Kommission ins Leben gerufenen Initiative: Mehr als neun von zehn (94 Prozent) der – online – 500 befragten 11- bis 17-Jährigen nutzen KI-Chatbots; und da wiederum üüüberwiegend (89,9%) ChatGPT, gefolgt von Alexa, Siri, Gemini … (rund ein – weiteres – Viertel). Und dennoch stimmten 53 Prozent der Aussage zu „ich würde gern mehr dazu lernen, wie KI eigentlich funktioniert“. Und zu zwei Drittel wünschen sich die Befragten, dass sie dies in der Schule lernen sollten (66,3%), gefolgt von einem Drittel durch die Eltern sowie einem Fünftel (Mehrfachnennungen waren möglich) durch Videos, Foren usw. im Internet.

Als Motiv, weshalb sie KI-Tools nutzen, meinten fast ¾ (71%) „aus Neugierde“, mehr als die Hälfte – Mehrfachnennungen (!) – „für Ratschläge und Tipps zu verschiedenen Lebensbereichen“ (55%), „zur Unterhaltung, gegen Langeweile“ (43%), „um Sorgen, Probleme oder Gefühle zu besprechen“ (30 %), „um Stress oder Ärger abzubauen“ (26 %), „für freundschaftliche Gespräche“ (24 %), „um Gespräche mit echten Menschen zu üben“ (23 %) sowie „für romantische oder flirtende Gespräche“ (19 %).

Ratschläge von ChatGPT schätzten fast sechs von zehn (57%) als gut ein, auch noch mehr als die Hälfte (52%) „vertrauen darauf, dass KI-Tools wie ChatGPT richtige Antworten liefern“.

Bei der Frage nach den Anwendungsgebieten bzw. Zwecken nannten fast drei Viertel Schule und Hausaufgaben, fast die Hälfte (natürlich überschneidende Auskünfte) „Informationen suchen oder zusammenfassen“ und noch ein Drittel „Erklärungen“. Als Übersetzungswerkzeug bedient rund ein Fünftel (18,3%) künstliche Intelligenz. Jede/r Fünfte nutzt KI als Gesprächspartner:in, fünf Prozent auch um „persönliche oder ernste Themen zu besprechen“ – was allerdings widersprüchlich wirkt zu den oben zitierten Angaben von den selben Befragten in der selben Studie.

Übrigens ergab die von Safer Internet.at in Auftrag gegebene und vom Institut für Jugendkulturforschung und Kulturvermittlung durchgeführte Online-Umfrage (Oktober und November 2025), dass Mädchen öfter täglich ChatGPT nutzen (25,7%, Burschen: 21,6%) und bei schulischen und Haus-Aufgaben bzw. zu Zusammenfassungen von Informationen deutlich öfter die künstlichen Werkzeuge bedienen (78,1 sowie 50,8% vs. 68.1 und 44 %). Sie sind allerdings auch skeptischer, was die Antworten / Ergebnisse betrifft. „Sehr hilfreich“ fanden nur 29,4% der Mädchen die KI-Antworten, während dies fast vier von zehn ihrer männlichen Kollegen taten (39,3%). Dafür fühlten sich Jungs fast zu einem Viertel (23,2%) „schon einmal bei etwas, das die KI gesagt oder getan hat, unwohl“, bei den Kolleginnen lag dieser Anteil mit 13 Prozent deutlich darunter. Und, Mädchen prüfen öfter nach, „ob Ergebnisse von KI-Chatbots stimmen“ – zu fast einem Viertel (24,4 Prozent) gegenüber nur einem Fünftel (20%) bei Jungs.

Die oben schon genannten hohen Vertrauenswert auf die Antworten künstlicher Intelligenzen schlägt sich auch in einem anderen Bereich nieder. Mehr als ein Viertel der Befragten stimmt sehr bis eher zu, dass die via KI-Chatbots gemachten Eingaben vertraulich wären und „von niemandem gelesen oder genutzt werden können“.

491 der 500 Jugendlichen beantworteten auch mit stimme (eher) zu auf die Aussagen, ob KI-Chatbots zu fragen „oft hilfreicher“ sei „als einen Menschen zu fragen“. Vier von zehn bejahten dies. Mehr als ein Viertel (28 %) vertraut einem Chatbot „eher intime Dinge an“. Und für gar 29 Prozent der 11- bis 17-Jährigen kann KI ein Freund / eine Freundin sein und fast glich viel (28%) erwarten sich Trostspenden, ein Viertel (26%) „glauben, dass sich Jugendliche in einen Chatbot verlieben können“.

Als Gründe für diese hohen Werte nennen die Befragten vor allem, dass die KI immer und zu jeder Zeit antwortet (fast 60%), „es ist unkompliziert“ (38,6%) UND“KI verurteilt mich nicht“ (14,7%).

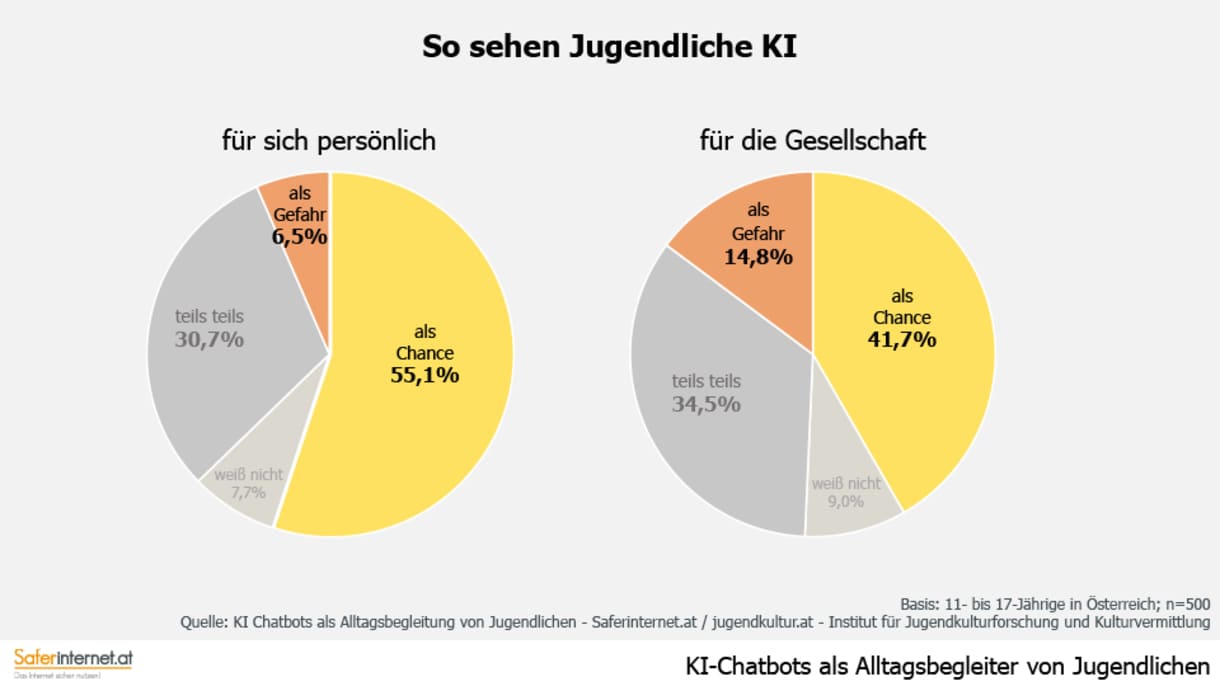

Gefragt wurden die 11- bis 17-Jährigen, wie sie KI einschätzen. Und da meinten mehr als die Hälfte (55,1%) „als Chance für sich persönlich“, aber „nur rund vier von zehn als Chancen für die Gesellschaft (41,7%). „Als Gefahr“ aber schätzen die befragten 500 Jugendlichen KI für die Gesellschaft lediglich zu 14,8%, für sich persönlich gar nur zu 6,5%.

Nachdem ja seit Monaten intensiv über Altersgrenzen für Social Media diskutiert wird, wurden die 500 Jugendlichen auch nach Limits in Sachen KI-Chatbots befragt. Mehr als die Hälfte (53%) sprachen sich dafür und konkret mehrheitlich für 14 Jahre aus. Aber, so die 11- bis 17-Jährigen „ab 10 Jahren soll der Umgang mit KI erlernt werden“.

Ein Dreieckszelt aus Patchwork-Stoff trägt die Buchstaben des Namens der Protagonistin. ANNI. Das I ist durchge-ixt und daneben ein E. Denn Schluss mit der verniedlichten Form.

„Morgen wird ich 11!“ und so müssen auch die bisherigen – auch sehr geliebten – Spielsachen weg. In einen großen braunen Karton. Oder sie werden von Fanny Holzer, die dieses Mädchen verkörpert, in hohem Bogen durch die Luft geschleudert. Alles sozusagen babysch in „Dings – all unsere kleinen Dinge“, einem der sechs jeweils rund ¼-stündigen Stück-Skizzen für die dritte Runde von Magma, dem Nachwuchspreis von Dschungel Wien (Theaterhaus für junges Publikum im MuseumsQuartier) und Drama Forum (Graz); zwei Präsentationen wurden hier schon vorgestellt – Links am Ende des Beitrages, die anderen drei folgen in weiteren Beiträgen der Reihe nach.

So, nun wieder zu „Dings“ bzw. Anne, wie sie nun genannt werden will. Und für die Party auf einschlägige Live-Hack-Videos einer angesagten Influencerin, der DIY-Marie, schaut, um sich vorzubereiten. Auch die richtigen Posen für Selfies zu üben…

Und natürlich geht nicht alles glatt. Dramatik, Spannung braucht’s. Auch und nicht zuletzt im Theater (Text: Nadja Lotz; Regie: Anja Jemc). Und so wehrt sich die jahrzehntelang abgeschnuddelte, mit Bussis, Speichel und Rotz getränkte allerallerliebste Stoffpuppe gegen ihr Ausmisten. Und damit natürlich Annes Innerstes. Oder sind es noch die tiefsten Gefühle von Anni?

Jedenfalls erwacht diese Puppe, die bisher immer nur sagte und machte, was Anni wollte, im Widerstand gegen Anne zum leben – in Gestalt der Schauspielerin Alina Kesselbacher in einem mit unzähligen Kuschel- und anderen Figuren übersäten Kostüm (Bühne und Kostüm: Lena Hirschenberger). Die Anni sei viel eigenständiger gewesen, so „Dings“: Du hingegen, liebe Anne, machst nur, was dir diese Typen aus den Social Media raten, vorschreiben… – wird indirekt ein Aspekt der aktuellen Debatte um Altersgrenzen beim Zugang zu Plattformen angespielt. Und noch viel mehr das Hin- und Her-Gefühl von (Jung-)Pubertierenden, aber generell von Trennungen – von Menschen, aber nicht zuletzt auch von Dingen.

Wird fortgesetzt mit weiteren Beiträgen über die anderen bei Magma 2026 präsentierten Stück-Entwürfe.

Magma – der Begriff für so heiß gewordenes Gestein im Erdinneren, dass es zäh fließt, in Vulkanen an die Oberfläche drängt und dort als Lava rausrinnen kann – ist auch der Titel des nunmehr zum dritten Mal von Dschungel Wien und Drama Forum (Graz) ausgeschriebenen Theater-Nachwuchsbewerbs. Nach mehreren Jahren „Try Out“ – ohne der Grazer Institution – spielten am ersten Februar-Samstag 2026 fünf neue zusammengestellte Kollektive viertelstündige Ausschnitte möglicher künftiger Stücke für Kinder und eines für Jugendliche (ab 12 Jahren) vor. „Brachland“ (ab 6 Jahren) wurde hier im ersten Teil besprochen, nun folgt die Kritiken zu einer weiteren Präsentatio, wie schon oben im Untertitel erwähnt: „Augustine Feuerfluss“; selbstverständlich folgen auch die restlichen vier – in weiteren Beiträgen.

Magma, sozusagen zum Dritten, spielt in „Augustine Feuerfluss“ als laaaaange rote Stoffbahn eine so große Rolle, dass sie Teil des potenziellen Stücktitels wurde, eben Feuerfluss (Text: Katharina Cromme; Regie: Alexandru Weinberger-Bara; Bühne und Kostüm: Veronika Müller-Hauszer; Sound: Alex Huber). Paula Belická spielt das Mädchen Augusta Augustine – „die Eltern konnten sich nicht einigen, so hab ich beide Namen“. Wobei sie – neu in eine Klasse kommend – kaum wer so oder in der anderen Vollversion, sondern eher in Abkürzungen nennt. Wenn überhaupt. Eher ist sie entweder außen vor. Oder sehr innen drin. Zurückgezogen in einer senkrecht von der Decke hängenden Röhre aus verschiedenen Stoffschichten. Und dann verwandelt – in einen Elch. Der hat Angst vor einem Wolf.

Sie, als Kind, hat diese Angst nicht. Allerdings kann Lehrerin Kleinlich ihr schon Angst einjagen. Auch aufgrund von Missverständnissen, die sich aus durchaus wohlgemeinten Sätzen ergeben. Sie möge sich den anderen Kindern der Klasse vorstellen. Und stellte sich einige Schritte nach vor. Oder schließt die Augen, um sich etwas vorzustellen – Vulkane.

Nähren sich Augusta Augustines Ängste aber auch aus ihrem Innersten, sozusagen aus Magma, das siedend heiß nach außen dringen will und als Lava es dann tatsächlich tut – siehe Beginn dieses Abschnitts. Da tanzt die Performerin wild mit der roten Stoffbahn und bringt diese selber zum Pirouetten und spiralförmigen Tänzen.

Passagenweise wirkt die Performance sehr lehrstundenhaft – Hörner vs. Geweih, Vulkan-Erklärungen – und erschließt sich dramaturgisch erst aus dem kurzen Nachgespräche, dass die Solo-Figur eine Autistin darstellen soll, um Neurodiversität vs. Normalität zu thematisieren.

Wird fortgesetzt mit weiteren Beiträgen über die anderen bei Magma 2026 präsentierten Stück-Entwürfe.

Ein Baustellen-Absperrband verschließt an diesem ersten Februar-Samstagnachmittag des Jahres 2026 den Zugang zu Bühne 2 des Theaterhauses für junges Publikum im Wiener MuseumsQuartier. Die Überbreite des rot-weiß-gestreiften Bandes einer- sowie die Ankündigung der drei folgenden Performances, die mit „geheime Hintereingänge“ beginnt andererseits geben Hinweise: Das könnte Teil der Inszenierung sein.

Ist es auch. Vor dem „Hintereingang“ neben der Garderobe steht eine Lautsprecherbox. Eine Person mit Mikro öffnet die Glastür und bitte das Publikum ihr zu folgen. Zwischen Regalen, Boxen, Technik- und anderem Zeugs geht’s mehrmals ums Eck in den kleineren der beiden mit Tribünen ausgestatteten Säle im Dschungel Wien. Die Tribüne ist ebenfalls baustellen-band-gesperrt.

Stattdessen urviel Theaterrauch, ein riesiges aufgeblasenes Ding, das wie eine überdimensionale Sitzpolster-Landschaft ausschaut, aber alles andere als einladend wirkt. Auch so gedacht ist – also nicht zum Sitzen. Einige schwarze Klebelinien auf dem Boden, die an verkohlte Äste erinnern. Kristin Jackson Lerch ergreift die Stimme, rezitiert Gedichtzeilen, wird später auch singen und sich erinnern, hier Star gewesen zu sein. Das Teil ist ein altes, verfallendes, von der Natur Stück für Stück zurückerobertes Theater. „Brachland“ heißt die Performance.

Der Lost Place – aus Sicht vieler Menschen – ist Heimstatt für eine wie aus dem Nichts und schrill auftauchende Fledermaus (Antonia Meier). Ihr droht der Verlust ihrer Unterkunft, denn das Haus soll abgerissen werden. Wer braucht heute noch Theater? Wofür soll das gut sein? Fragen, die auch angespielt werden.

Aber mehr noch das Verhältnis zwischen – von Menschen errichteten Bauwerken und Natur. Verdrängung einer-, Rückeroberung andererseits. Und in dieser zweitgenannten Phase das Dazwischen von Brache. Für viele nichts anderes als mögliches, erforderliches Bauland, für andere Möglichkeit für Zwischennutzungen, oftmals künstlerischer Natur samt der Chance, über den Umgang von Menschheit mit dem Planeten in vielfältiger auch performativer Form nachzudenken. Vor fast zwei Jahren gab’s in Wien ein eigenes Festival dazu: Brachiale mit einem extrem gedehnten groß geschriebenen H als langem Freiraum (siehe Fotos des Buchcovers oben; Logo übrigens: Michael Bigus) auf und rund um den „Zukunftshof“ in Rothneusiedl, samt nachfolgendem Sammelband mit Beiträgen aus unterschiedlichsten Perspektiven – Link zur Website unten am Ende des Beitrages.

Ach ja, aus dem einstigen Bühnenstar wird nun ein Schwammerl, ein Pilz mit Verbindungen zum großen Myzel, dem größer und mächtiger werdenden Aufblas-Ding.

Das Publikum darf, nein muss, übrigens nicht nur auch Schleichwegen in den Theatersaal. „Brachland“ (Text vom gesamten Team gemeinsam; Regie: Anaïs-Manon Mazić; Bühne und Kostüm: David Degasper, Alma Rothacker; Sound: Jan Aimé Fräulin) hat die ¼ Stunde so angelegt, dass Zuschauer:innen an manchen Stellen auch zu Mitwirkenden – ob Rhythmuserzeugend sogenannte Schädlinge bekämpfend, oder eben das alte Theater besetzende Aktivist:innen – werden.

So nebenbei wirkt „Brachland“ wie ein kleiner Schlenker zur beschlossenen, dank zentraler Budgetknappheiten der Republik verschobener Übersiedlung des Hauses der Geschichte Österreich aus den mehr als beengten Räumlichkeiten in der Neuen Hofburg ins ein wenig zu erweiternde MuseumsQuartier. Dem neuen HdGÖ werden Teile der jetzigen Dschungel-Wien-Räumlichkeiten (u.a. Bühne 3) weichen und verlegt werden.

Die oben erwähnte Viertelstunde war kein Fehler. „Brachland“ ist (noch?) kein fertiges Stück, sondern ein Entwurf, ein Teil eines Projekts, das sich – wie fünf andere – an diesem Tag in Aktion vorstellte. Dies ist die dritte Ausgabe des Nachwuchsbewerbs „Magma“, der den vorherigen „Try Out“ ablöste. Wie auch bei letzterem übernimmt der Dschungel Wien, der ihn – beim neuen gemeinsam mit dem Drama Forum aus Graz – die ausgewählte Stück-Skizze zu einem nachmittag-füllenden Stück weiterzuentwickeln und in der kommenden Saison auf den Spielplan zu setzen.

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… wird nach und nach auch die anderen fünf Magma 2026-Teilnehmer:innen präsentieren; übrigens gelang es bisher auch einigen der – meist neu zusammengekommenen – Kollektive, ihre Ideen über andere Förderschienen ebenfalls umzusetzen und aufzuführen, auch wenn sie diesen Nachwuchsbewerb nicht gewonnen haben.

Wird fortgesetzt mit weiteren Beiträgen über die anderen bei Magma 2026 präsentierten Stück-Entwürfe.

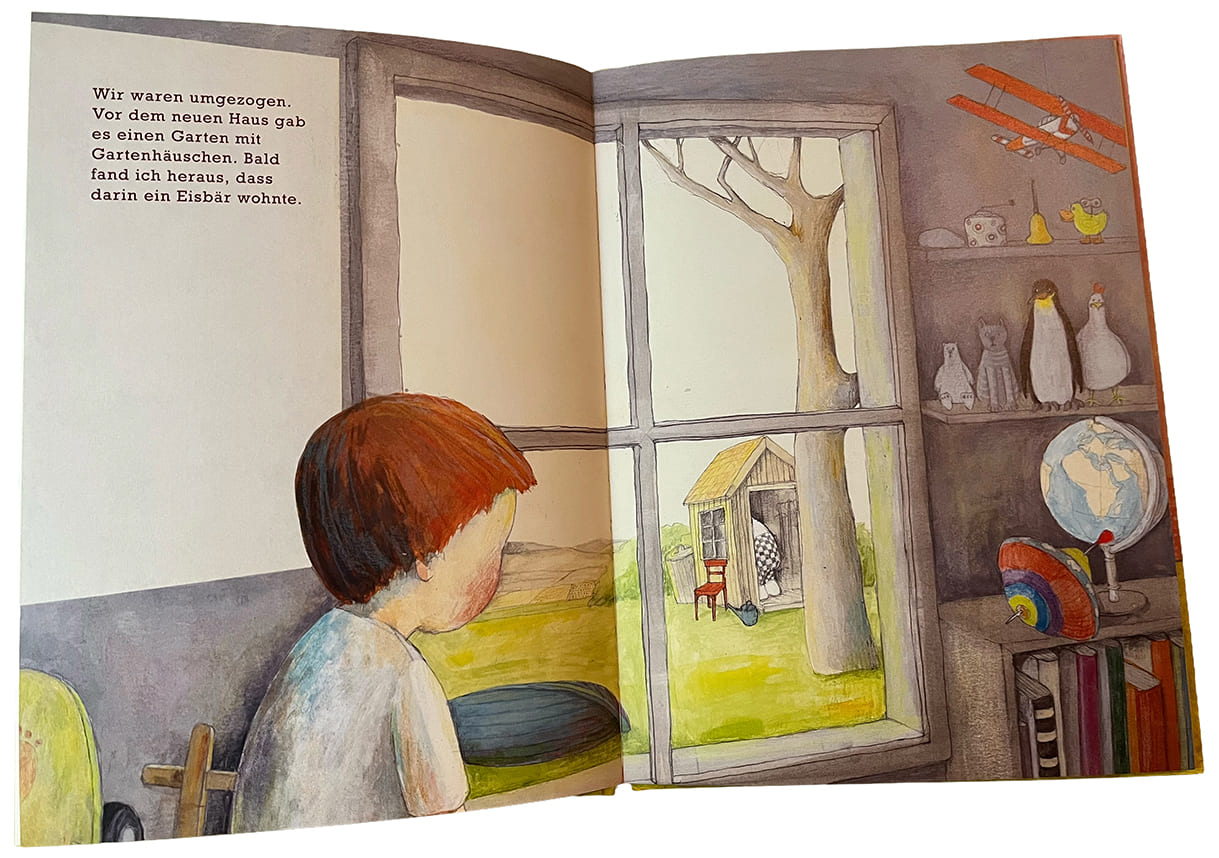

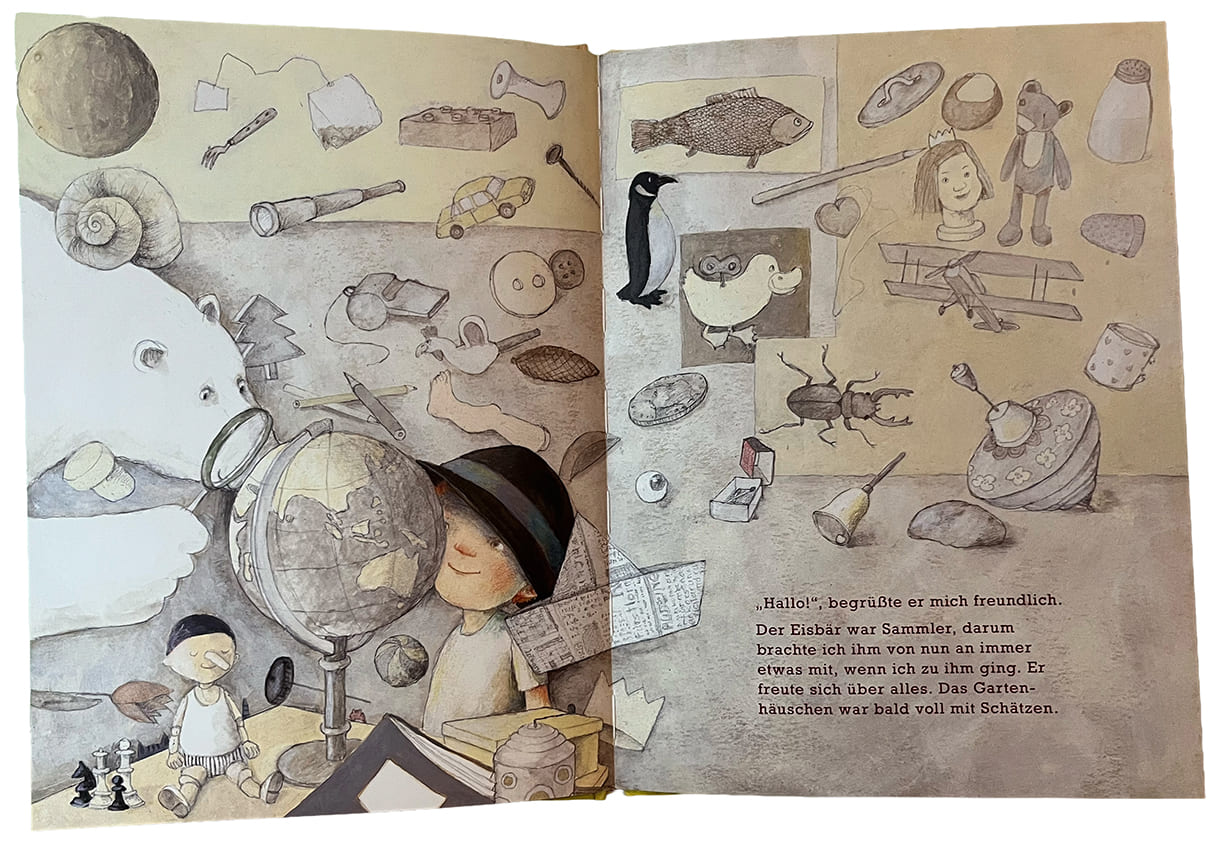

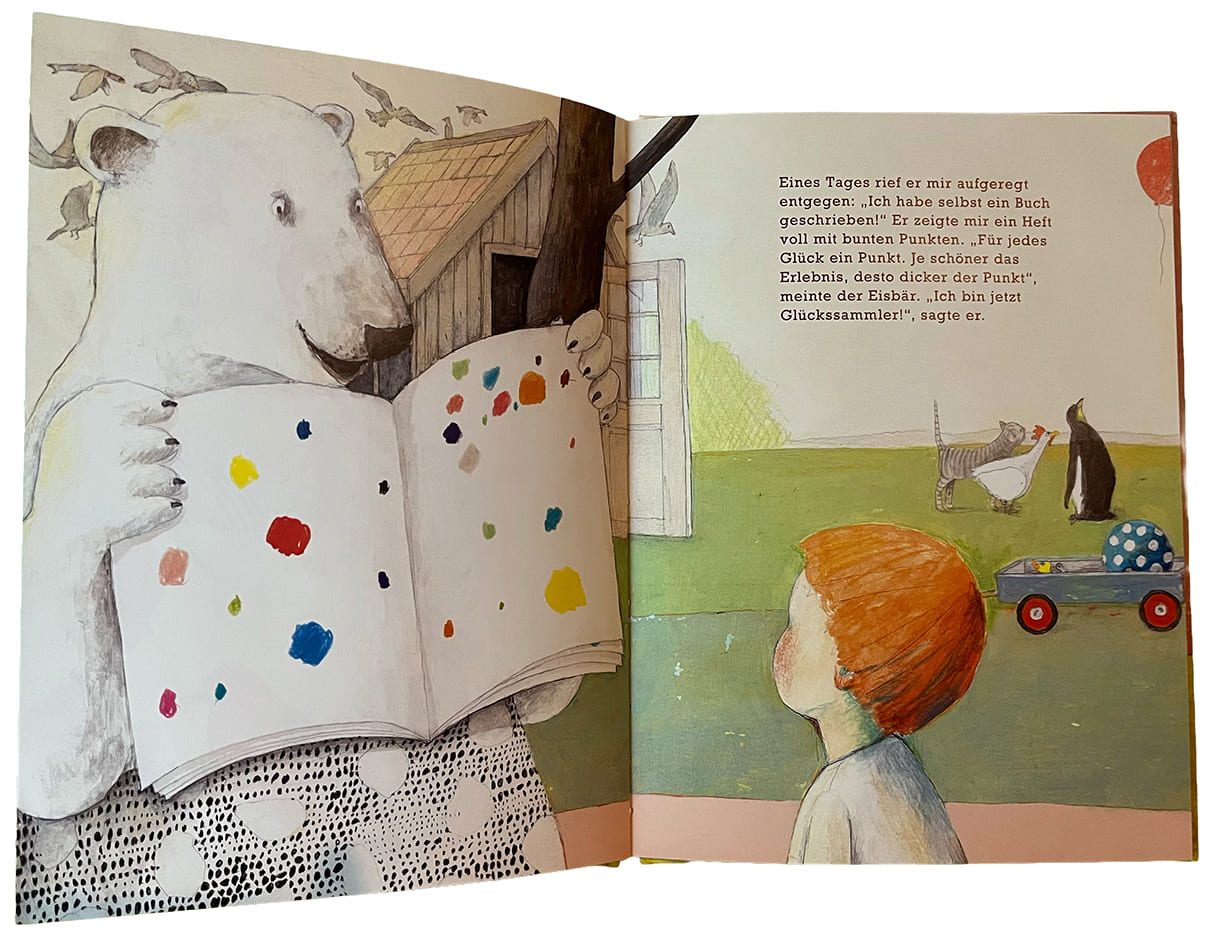

Über ein junges, rothaariges, namenlos bleibendes Kind erzählt die Autorin und Illustratorin die Geschichte einer sicher recht ungewöhnlichen Freundschaft. Dieses Kind sitzt gleich auf der Titelseite neben einem Eisbären in einer blau-weiß gemusterten Badehose.

Liebevoll und neugierig wenden beide ihre Blicke aufeinander. Das Kind offenbar aber „nur“ von einem Buch aufblickend, aus dem es dem kolossalen Sitznachbarn entweder vorliest oder vielleicht auch „nur“ schildert, was es gerade gelesen hat.