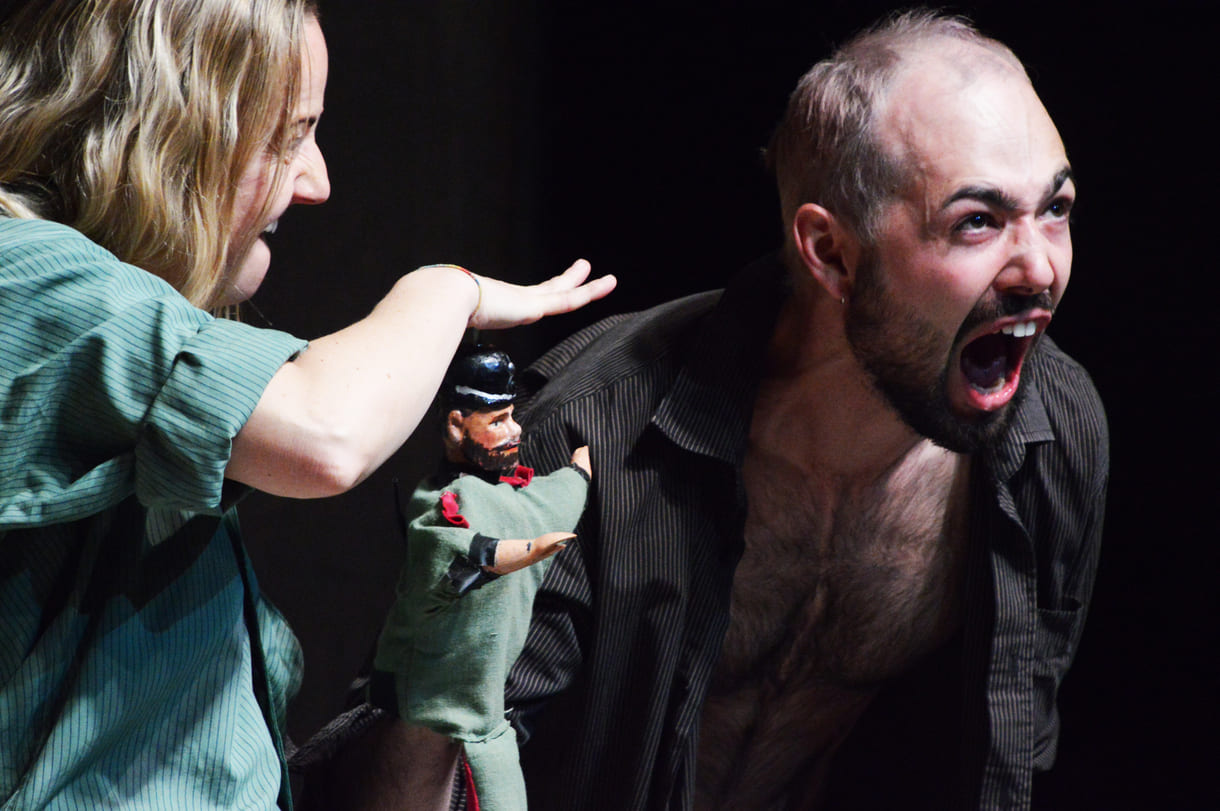

Mittlerweile schon fast zur Tradition geworden sind diesen besonderen Salzburger Festspiele – nicht in der gleichnamigen Landeshauptstadt, sondern im kleinen Hüttschlag (rund 900 Einwohner:innen) im Bezirk St. Johann im Pongau: Bilingual in Österreichischer Gebärden- sowie deutscher Lautsprache findet nun zum fünften Mal ein visueller Musiktheaterabend im Turnsaal der örtlichen Volksschule statt.

Schauspieler:innen und Musiker:innen gestalten ein vielschichtiges, inhaltsreiches Programm, das sich vor allem gegen Krieg(slust) richtet. In diesem Jahr wird unter anderem „Kriegsschweine“ mit Szenen und Gedichten von August Stramm (Patrouille, Sturmangriff, Kriegsgrab), „Schwarzer Sabbath“ mit Szenen und Gedichten von Giuseppe Ungaretti (Veglia / Nachtwache); Musik von Ozzy Osbourne, Terence Michael Butler, Willaim T. Ward, F. Frank Iommi, „Sabbath blutiger Sabbath“ mit Szenen und Gedichten von Paul Scheerbart (Kriegstheater) und den schon Genannten inszeniert.

Ferner wird unter dem Titel „Wir genießen die himmlischen Freuden“ visuelles Theater und Musik in Bewegung nach Gustav Mahlers vierter Symphonie bearbeitet für Stimme, Kammerensemble und Gebärdensprach-Chor komponiert von Werner Raditschnig gegeben – mit Werner Mössler, Markus Rupert, Markus Pol und Rita Luksch; für die Musik sorgt das arbos-ensemble: Thomas Trsek (Violine), Nicola Vitale (Klarinette, Saxophon und Bass-Klarinette), Bojana Foinidis (Akkordeon) und Adi Schober (Schlagwerk); Kostüme und Objekte: Burgis Paier; Regie: Herbert Gantschacher.

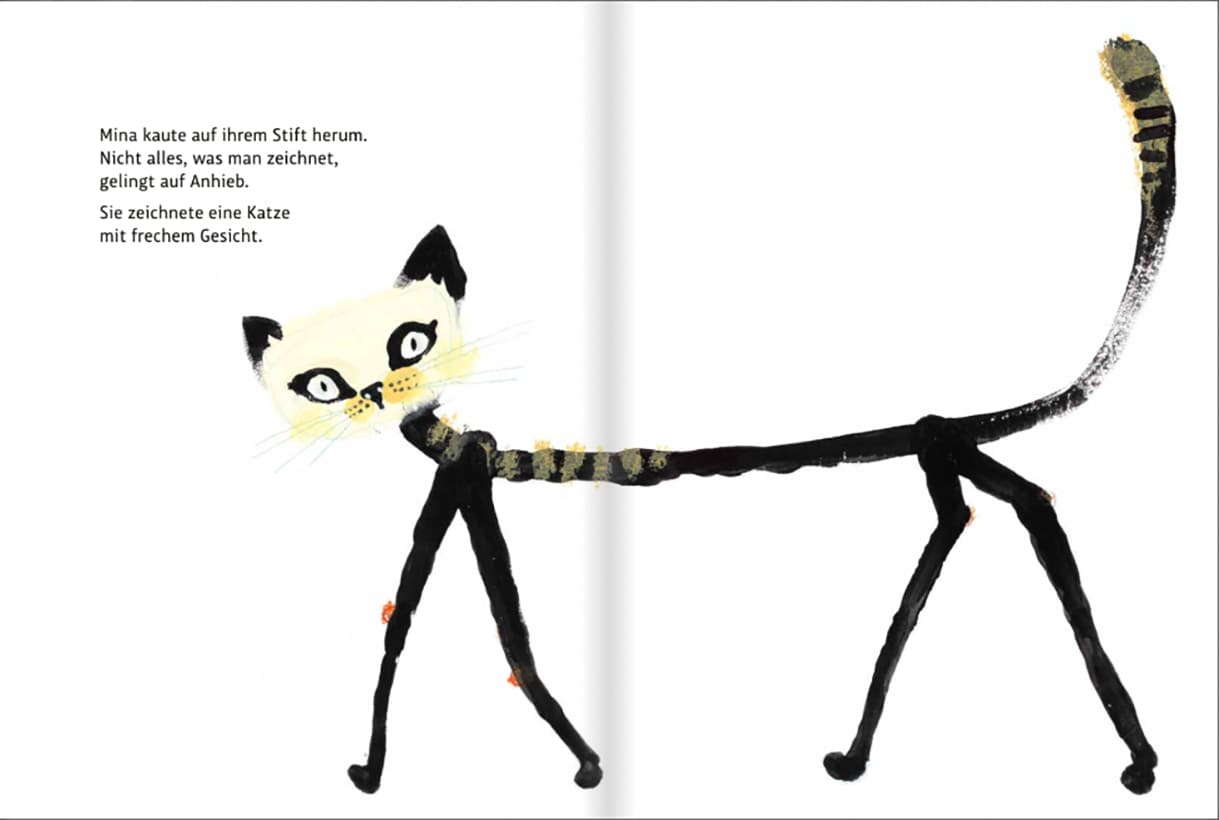

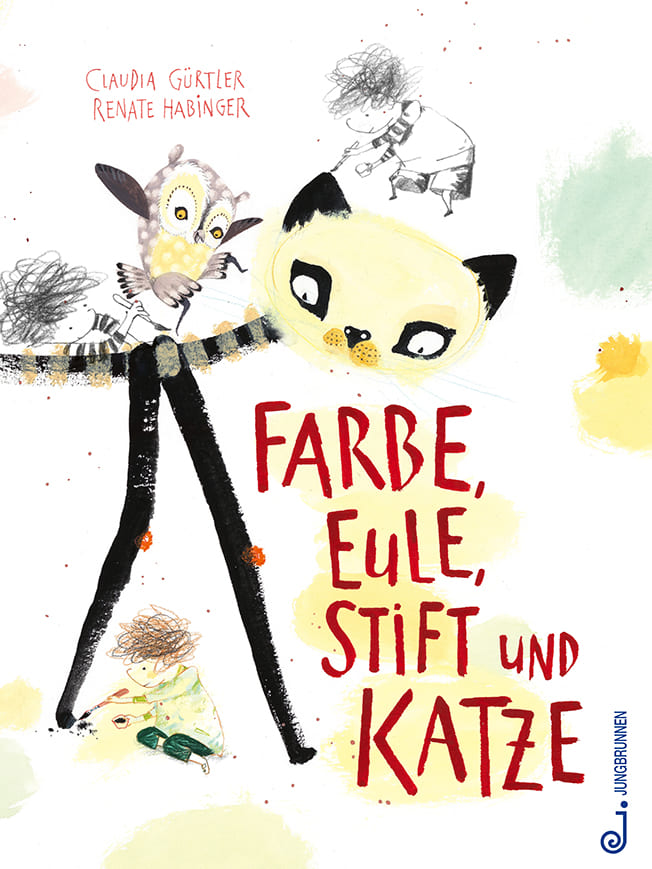

Als wär’s tatsächlich ein erster Versuch einer gezeichneten Katze, erstreckt sich diese ausgewachsene Strichfigur über die zweite Doppelseite (siehe Bild oben) dieser kunstvollen Einladung zur eigenen Kreativität.

Die Geschichte, geschrieben von Claudia Gürtler, beginnt damit, dass Mina, ein Kind, zu Weihnachten als ihr letztes Geschenk ein „dickes Buch mit leeren, weißen Seiten“ und „dazu eine Schachtel mit Stiften, Farben und Pinseln“ auspackte. Und große Freude daran zu haben schien.

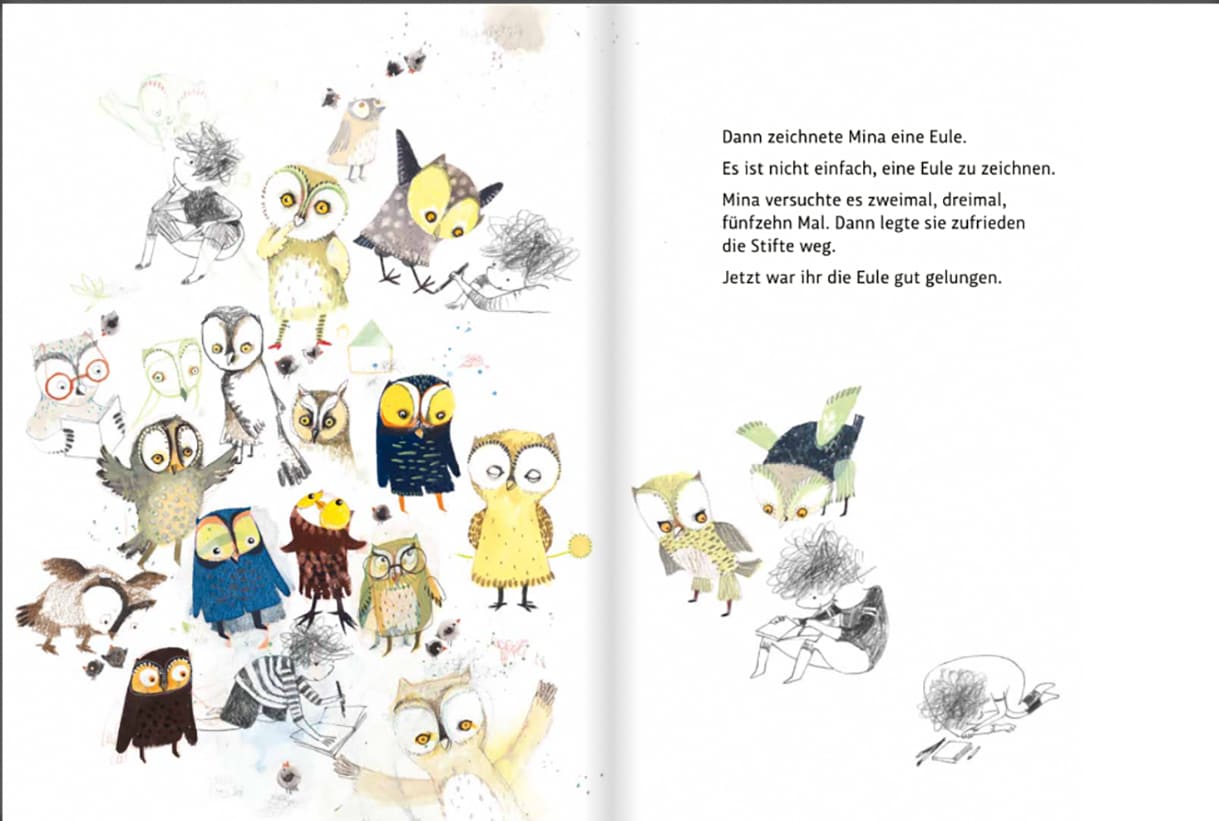

„Nicht alles, was man zeichnet, gelingt auf Anhieb. Sie zeichnete eine Katze mit frechem Gesicht“, steht dann neben der eingangs beschriebenen Zeichnung. Renate Habinger verknüpft die zwölf Doppelseiten von „Farbe, Eule, Stift und Katze“ hinweg elaborierte künstlerische Zeichnungen mit kunstvoll gestalteten Elementen, als wären diese erste Malversuche.

Damit nimmt das Buch von vornherein all jenen Angst, selber zu malen oder zeichnen, denen eingeredet wird: „Das kannst du nicht“ oder die sich das selber vorsagen. Und dieses Bilderbuch animiert durch die Geschichte des offenbar sehr jungen Kindes Mina alle, die es lesen oder vorgelesen bekommen, sich mit Stift und Pinsel eigene fantasievolle Bild-Geschichten auszudenken.

In diesem Buch spielen neben Katzen natürlich – wie der Titel besagt – Eulen eine große Rolle – und die scheinen von Mina erschaffen, dann doch auf den Seiten die sie gestaltet ein Eigenleben zu entwickeln. Wie das recht oft auch bei Schriftsteller:innen und Illustrator:innen vorkommt, wenn diese ihren Figuren Freiraum für ihre Entwicklung geben.

Zirkus im Doppelpack. Als Clown mit buntem Hemd und orangefarbenen Crocs stets auf der Jagd nach Beifall aus dem Publikum, das er dazu immer wieder, teils massiv, animiert zeigt Philippe Ducasse in „Ah Bah Bravo!“ Kunststücke wie Jonglieren mit bis zu fünf Bällen, balanciert einen langen dünnen Stock, den einige Kinder im Publikum zunächst für einen Riesen-Zauberstab halten, sogar im Handstand mit seinen Füßen und einen Hulla Hoop-Reifen rund um seinen weit nach hinten gestreckten Po.

Was bei der Kultursommer-Wien-Bühne am Nordwestbahnhof (warum vom Mortarapark in den beiden vergangenen Jahren, den die lokale Bevölkerung ohnehin gut besuchte, abgegangen wurde, war nicht wirklich in Erfahrung zu bringen) nicht beim ersten, und nicht einmal beim zweiten Versuch, sondern erst im dritten Anlauf klappte.

Aber so ist live nun einmal – oder war’s sogar geplant. In so manche Zirkusarena dieser Welt gehen hin und wieder Tricks zunächst bewusst schief, um die Schwierigkeit erst recht zu unterstreichen.

Im Hintergrund auf der Bühne selbst hängt schon ein – ganz unüblich – schwarzer Vorhang und die – noch nicht leuchtende – Schrift „Pupa Circi“ (Zirkuspuppe oder Puppen-Zirkus). Ein solcher löst den eben beschriebenen akrobatischen Clown-Auftritt – oder clownesken Akrobatik-Act ab.

Michael Pöllmann, Leiter des Marionetten Theaters Schwandorf (Deutschland) führt den frech dreinschauenden Igel Riccio Ricci an Fäden an einem Holzkreuz in die „Manege auf der Bühne“. Der – nicht der Puppenspieler, sondern der Igel – bleibt nicht der einzige, wenngleich alle kommenden Figuren auch ihre Solo-Auftritte haben. Riesen-Stoffschlang Agatha Magnolia erobert praktisch die gesamte Bühne, Stinkwanze Stepolino wandert an den Fäden gar durch die Publikumsreihen, während Adelheid, die rosa spinnenbeinige Königin der Lüfte geschickt als Seiltänzerin balanciert.

Die ungewöhnlichste der Figuren – alle erdacht, entworfen und geschickt und bespielbar gebaut von Scarlett Köfner – ist eine Geige namens Ann-Sophie. Die Musik dazu spielt allerdings eine solche aus Fleisch und Blut: Johanna Kugler live in einer Ecke der Bühne sitzend – und nicht nur während des Auftritts der Marionetten-Geige, die übrigens noch eine kleine Baby-Geige aus ihrem Umhang hervor„zaubert“.

Die Live-Musik erfolgt im Duo – neben der Geigerin sitzt Bläser Daniel Moser, der abwechselnd Saxofon, Bass-Klarinette und Holz-Querflöte spielt.

Schmale geschwungene Papierstreifen meist in Pastellfarben liegen bereit. Der Reihe nach holen sich Kinder in einem der vielen Kurse der Kinderuni Kunst, in denen mit Papier gearbeitet wird, solche. Bella, Sebastian und Linna lassen sich gleich zu Beginn von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… nicht nur auf die Finger schauen, wie sie geschickt mit Hilfe einer Art Stift mit gespaltener metallspitze einen Streifen nach dem anderen dort einzwicken und kleine Röllchen drehen. Diese kleben sie auf ihre Zeichnungen. Ganz unterschiedliche. Sebastian und Linna haben beide jeweils einen Dinosaurier gezeichnet, Bella eine Figur mit gelber Krone auf dem Kopf. „Nein, Prinzessin oder Königin will ich nicht sein“, stellt sie aber gleich einmal klar.

Welche Bilder auch immer mit Bleistift gezeichnet wurden, sie werden nun nach und nach mit den Röllchen vollgeklebt womit sich ein 3D-Bild ergibt. „Quilling“ heißt diese Technik, die offenbar vom englischen Wort unter anderem für Feder kommt – wie die eingedrehten Metallband-Federn in einem Uhrwerk.

Anregungen finden sich in einem bunten Buch mit hochkomplizierten Kunstwerken in dieser Technik neben den vielen bunten Streifen, die sich die Jung- und Jüngst-Studierenden holen. Sarah lässt sich von der Rückseite des Buches, einem ausgefeilten Mandala inspirieren – und erhält von Claudia-Eva, der Leiterin dieses Workshops, den Tipp, dass die Streiferln nicht unbedingt nur kreisrund aufgewickelt werden müssen, sondern durchaus auch in Form von Blütenblättern – was für einige der inneren Elemente des Mandalas sogar besser passen wird…

Vielfältig sind die Techniken und Kunstsparten, in denen sich Kinder von 6 bis 14 Jahren – und das nicht nur im Haupthaus, der Universität für Angewandte Kunst, sondern in zahlreichen anderen Kunst-Einrichtungen „austoben“ können. „Viel spannender als in der Schule“, fällt in einem der Kurse die Bemerkung mehrerer Kinder, weshalb sie gern in den Sommerferien solche Workshops besuchen.

Beim Lokalaugenschein beschränkte sich KiJuKU in diesem Jahr dennoch nur auf „die Angewandte“. In einem anderen Gebäudeteil im ersten Stock haben Teilnehmer:innen unterschiedlichste „Tiefseemonster“ gezeichnet, die einen ließen sich von echten Tieren – Riesenquallen, Anglerfischen, Aalen und weiteren inspirieren, andere schufen Fantasiewesen unter Wasser. Und die Zeichnungen, so zeigen James, Megan, Valentino, Luise, Victoria und noch weitere Student:innen, „werden dann von uns gebaut. Holz-Kreuz um die herum Draht gebogen ist, stehen schon auf den Tischen. Stunden später werden die Kinder Gipsbandagen darum herum wickeln, um aus den zweidimensionalen Zeichnungen dreidimensionalen Skulpturen zu schaffen.

Ganz anders geht’s in einem der Dachgeschoßräume zu. Gruppenweis schlüpfen Kinder in die Rollen von Spinnen, Schnecken, Schildkröten. Inspirationsquelle für das hier entstehende Theaterstück in Kooperation mit der Schauspielakademie Stanislavski ist „Tranquilla Trampeltreu“. Der berühmte Autor Michael Ende (u.a. Momo, Die unendliche Geschichte…) hat vor mehr als 50 Jahren die Geschichte über eine Schildkröte dieses Namens geschrieben, die zum Hochzeitsfest von Sultan Leo, dem 28., aufbricht und unterwegs von anderen Tieren belächelt wird, weil sie ja so langsam dahinschreitet. Sie kommt dennoch rechtzeitig zum Fest an, allerdings bereits von Leo, dem XXIX (29.) 😉

Das – ursprünglich von Marie-Luise Pricken und später von anderen Künstler:innen – Michael Bayer / Julia Nüsch / Manfred Schlüter illustrierte Bilderbuch gab es schon in unterschiedlichen Bühnenversionen, unter anderem einer Kinderoper (Komponist Wilfried Hiller) – in der Leo der König der Tiere, also ein Löwe ist. In der kinderunikunst-Version ist es Königin Leonie, die zum Fest einlädt. Und da ist die Schildkröte auch nicht die Langsamste, Schnecken wundern sich sogar über das rasend schnelle Tempo der Schildkröte.

Ebenfalls im Dachgeschoß darf KiJuKU begeisterten Maler:innen ein wenig zuschauen – und zuhören über verschiedene höchst kreative Titelvorschläge für schon fertige Bilder im Ersatzkurs für eine erkrankte Workshopleiterin. „Plantschen mit Farben“ nannte sich das, was offenbar weit mehr als ein Ersatz wurde und viel Spaß bereitete. „Frittiertes, mutiertes, genmanipuliertes Kaninchen mit lackierten Gelnägeln“ war dann das Ergebnis für eines der Bilder, das noch den Namen Jeffrey bekam.

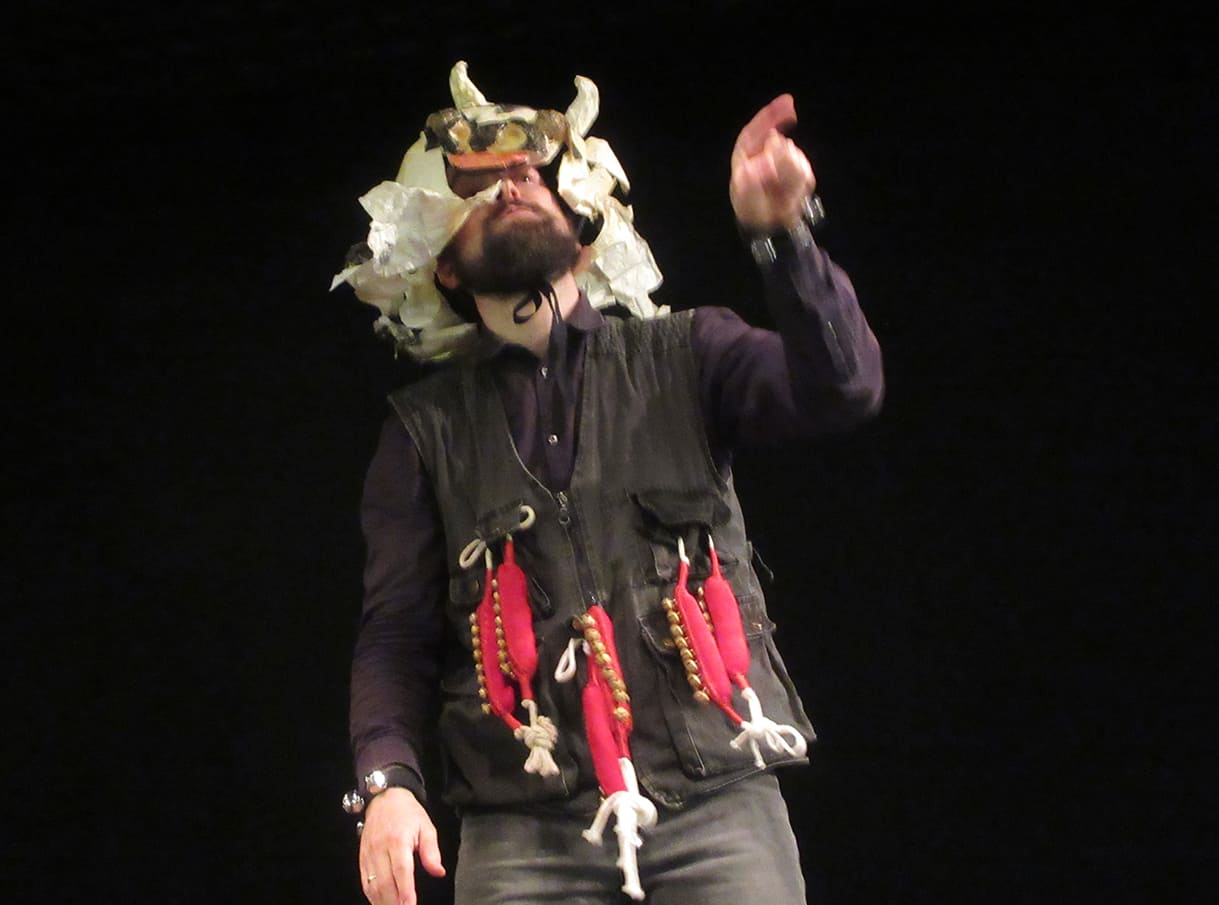

In einem geräumigen Gangabteil werken die einen an großen Kartonteilen, andere an Stoffstreifen, dritte positionieren sich auf großen Würfeln, proben Auf- und Abgänge. Plötzlich taucht einer der KinderuniKunst-Studierenden mit burgzinnen-artiger Gesichtsmaske auf. „Das ist aber nur Teil von… wart ich zeig’s dir“, und schon stemmt er eine große Kartonburg in die Höhe und wandert mit dieser den Gang entlang. Viele der anderen Teile wirken robotermäßig. Und genau das sind sie – nach und nach entstehen in „Robot Rock“ ein Roboter und verwandte Figuren und Objekte – die letztlich alle für die Gestaltung eines Musik-Videos …

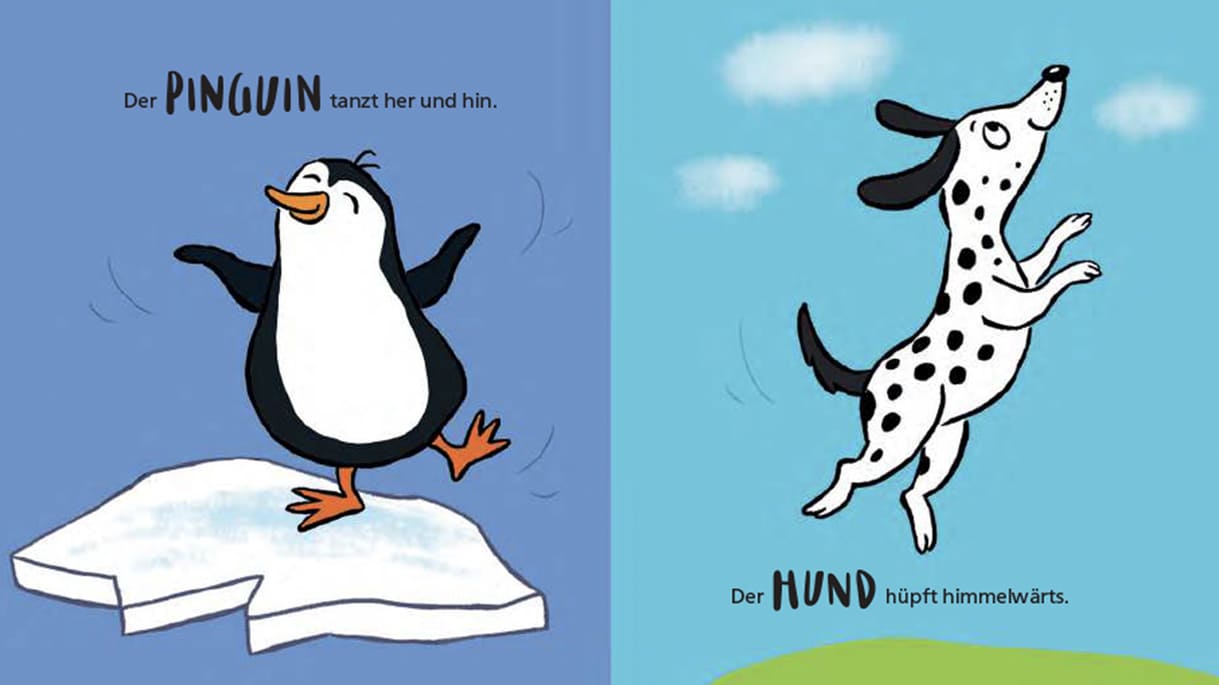

Vom Pandabären über einen Orca, Zebra, Katze, Pinguin, Hase und noch so manche Tiere tanzen, springen, schwimmen fröhlich über die bunten Seiten. Sogar „das Stinktier riecht nach Blütenduft“.

Ein lustig sich bewegendes Tier (Illustration: Birgit Antoni), ein passender kurzer Satz (Text: Lena Raubaum) dazu lassen die jeweilige Freude aus dem quadratischen hand- und reißfesten Buch auf seine Betrachter:innen und (Vor-)Leser:innen überspringen. Warum die alle so gut drauf sind?

Das steht im Titel – und geballt noch einmal auf der letzten Doppelseite – ausnahmsweise wird hier einmal der Schluss gespoilert – weil es eigentlich ohnehin um jede einzelne Seite – und noch viel mehr, die vielleicht in deinem Kopf entstehen werden geht: „Weil es dich gibt“… „auf dieser bunten Welt!“

Wenn der große, kleine Schmerz kommt oder schon da ist, kann dieses Papp-Bilderbuch Trost spenden. Aber auch ganz einfach so schafft es das kleine und doch so große Buch vielleicht sogar Älteren ein stilles oder auch lautes Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und auch in nicht gerade zu Optimismus Anlass gebenden Zeiten ein positives „ach ja“ in Hirn, Herz und Bauch zu rufen.

Doch bevor es zur ersten Vorlesung in den C2 im Hörsaal-Zentrum am Campus der Universität Wien – für jahr(zehnt)elange Wiener:innen im Alten AKH – ging, brauchte es „natürlich“ eine offizielle Eröffnung.

Zum ersten Mal seit fast einem ¼-Jahrhundert musste diese – aufgrund des Regens – aus dem Hof nach innen ausweichen. Dort ging es auf Stiegen und Gängen dicht gedrängt zu wie vielleicht in einem Ameisenhaufen. Könnte sein, dass diese Tiere in der einen oder anderen der fast 400 Lehrveranstaltungen für die rund 4000 jungen und jüngsten Studierenden (7 bis 12 Jahre) an praktisch allen Wiener „hohen Schulen“ (samt Fachhochschul-Campus) – an den Kunst-Universitäten läuft diese Woche auch noch die kinderunkunst – eine Rolle spielen werden 😉

Und noch eine Premiere gab’s im 23. Jahr der ältesten Kinderuni Österreichs: Wissenschafts- und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner ist so jung (32), dass sie als Kind, wäre die Oberösterreicherin damals in Wien gewesen, Studierende an der Kinderuni sein hätte können. Sie durchschnitt gemeinsam unter anderem mit dem Rektor der Wiener Universität, Sebastian Schütze, sowie dem Vertreter des Sponsors (auch eine Neuheit: Bawag), Enver Siručić (Präsidenten des Bankenverbandes und stellvertretenden CEO – Chief Executive Officer, geschäftsführendes Vorstandsmitglied – der BAWAG Group) das rote Band. Erstmals übrigens kein Kind mit Schere mit dabei ;(

Deutete der Titel der ersten Lehrveranstaltung in diesem Sommer – zwei Wochen lang warten Lehrende aus allen Fachbereichen darauf ihr Spezialwissen mit Kindern zu teilen – darauf hin, dass Quantenphysik ein doch recht kompliziertes Fachgebiet ist, so verblüfften viele der Jung- und Jüngststudierenden nicht nur mit Fragen, sondern schon mit Vorwissen. Kaum stellt der Lehrende, Markus Aspelmeyer (Fakultät für Physik) eine Frage, schon schossen Dutzende Arme in die Höhe. Eine Studierende bekam ihren fast nie herunter, auch wenn sie (zu) selten drangenommen wurde. Die eine oder der andere war hingegen sichtbar überfordert und freute sich mehr über das Ende der Vorlesung.

Bevor direkt ins Thema eingestiegen wurde, gab’s einige Minuten zum Grundsätzlichen von Wissenschaft und Forschung und der Herangehensweise, zu schauen ob eigene Theorien mit der Wirklichkeit, mit der Natur in diesem Fall übereinstimmen. Und der im speziellen Fall recht jungen Erkenntnis, dass sich Licht einigermaßen wie Wellen verhält und doch aus Teilchen besteht. Apselmeyer brachte auch einen Photonenzähler, den der „Papst der Quantenphysik“, Anton Zeilinger, erfunden hatte. Er bekam übrigens vor nicht ganz drei Jahren den Physik-Nobelpreis. Klick, klick, klick – wenn der Unilehrer die Hand von der Abdeckung weggab und Licht drauf stieß – und bei besonders viel Licht gingen die einzelnen Laute in ein Dauergeräusch über.

Und doch lässt sich vieles noch gar nicht erklären, eröffnete der Wissenschafter den Kindern – mit der Perspektive, dass möglicherweise die eine oder der andere später sich auf dieses Fachgebiet spezialisiere und Forschung weitertreiben könnte 😉

Ach ja, zurück zum Titel dieses Beitrages: Aspelmeyer projizierte eine Zeichnung, in der viele Menschen einen Hasen und noch mehr eine Ente zu erkennen glauben, um zu erklären: Wir haben noch nicht einmal eine Sprache dafür, dass Licht beide Eigenschaften, die von Welle und Teilchen, besitzen, als müsste ein Wort für diesen Entenhasen oder diese Hasenente gefunden werden.

Im Erdgeschoss des Hörsaal-Zentrums steht neben dem Info-Point ein Bücherregal. Daneben sitzen Kinderuni-Studierende gemütlich auf dem Boden. Buchstaben auf einer Schnur zeigen, was zu sehen ist: Bibliothek. Seit einigen Jahren gibt es einen Kinderuni-Beirat aus – genau! – Kindern. Im Vorjahr wurden Kinder speziell um ihre Meinungen gefragt – und neben viel positivem Feedback wurde auf einen Mangel hingewiesen: Jede Uni hat eine Bibliothek, die Kinderuni hatte da noch keine.

Und weil aller Anfang schwer ist, steht schräg gegenüber ein Tisch mit einigen Büchern und einem Hinweisschild: Tauschregal – samt der Bitte um Bücherspenden für die Erweiterung dieser Bibliothek.

Zwar gibt es – neben den Wegen zu den Lehrveranstaltungen samt so mancher Stiegen – und Spiel und Bewegungsangeboten von wienXtra im Hof oder dem Spielplatz einen Hof weiter am Uni-Campus – den kritischen Kindern aus dem Vorjahr zufolge zu wenig Bewegung. Mehr wichtige Themen war ein weiterer Wunsch.

Beides wird in diesem 23. Jahr kombiniert: Kommenden Montag „landet“ in Wien eine Rad-Tour der Kinderuni Wismar (Deutschland), die eine Friedensfahrt von der Ostsee weg organisiert. Die fährt entlang des einstigen „Eisernen Vorhangs“ unter dem Motto „bike the line“ nun bis Wien. Vom DOCK an der Spittelauer Lände am Donaukanal, einem Ganzjahresangebot der Kinderuni Wien, wir dann, begleitet von Wiener Kinderuni-Studierenden bis zum Campus geradelt – bis zur Lehrveranstaltung „Für Frieden und Zusammenarbeit: 80 Jahre UNO“, gehalten von der Juristin Irmgard Marboe.

Übrigens: Auch wenn die meisten Lehrveranstaltungen längst ausgebucht sind, es gibt immer wieder noch den einen oder anderen Restplatz – auf der Website – Link am Ende des Beitrages.

Der Zauberer

steckt

seine schlechte Laune

in die linke Hosentasche

Und zaubert

aus der rechten

ein fröhliches Lachen hervor

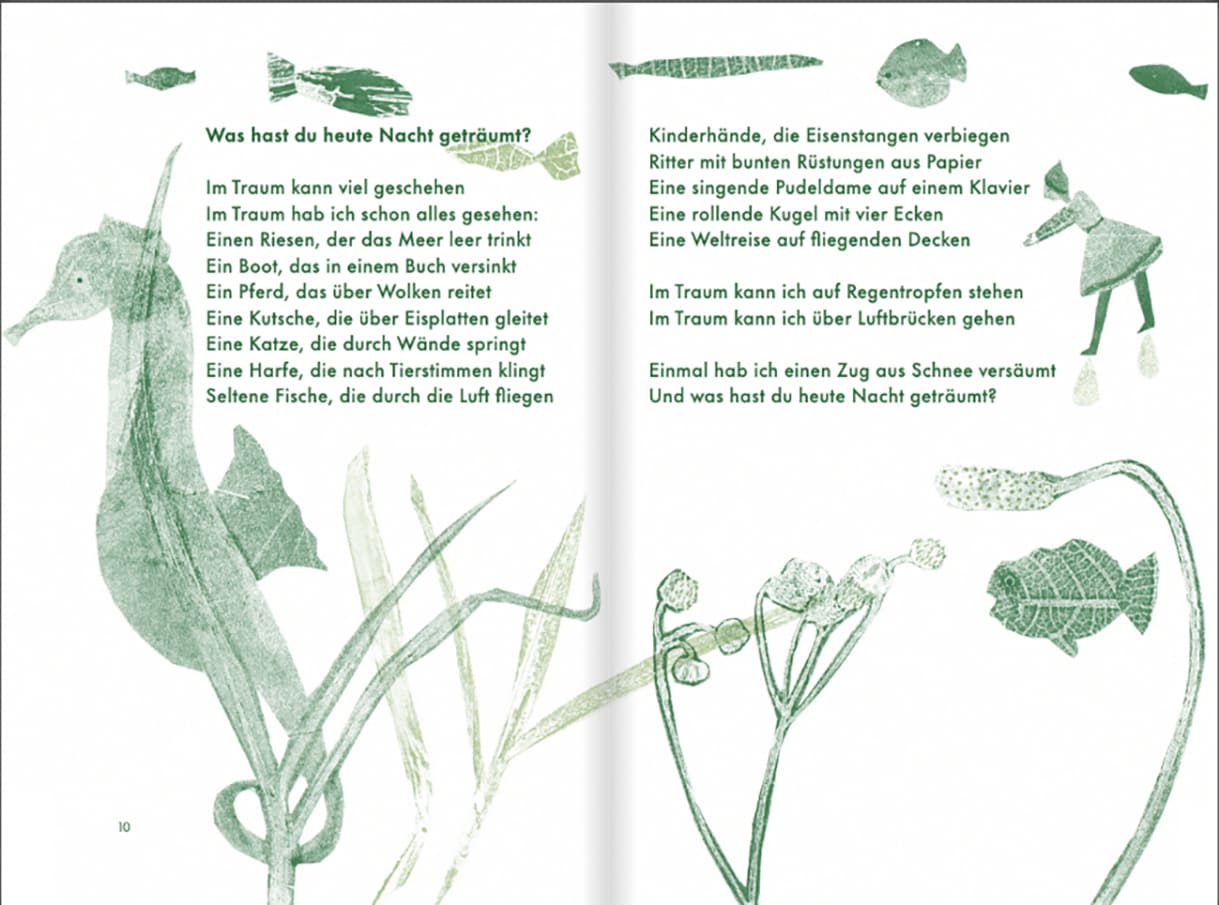

Dieses siebenzeilige Gedicht auf Seite 54 bringt vielleicht am besten die Grundidee dieses wunderbaren Bandes der beiden preisgekrönten Kinderbuch-Künstler:innen Heinz Janisch (Text) und Linda Wolfsgruber (Illustration) auf den Punkt. „Ich freue mich furchtbar sehr“ versammelt auf fast 90 Seiten meist in sehr wenigen Zeilen große Geschichten, die allen Widernissen der Welt zum Trotz positive Momente ins Zentrum rücken. Und so riesig machen, dass sie – nein, nicht das Schlimme der Welt vergessen, aber Hoffnung vermitteln. Und dies weder zwanghaft, noch aufgesetzt oder gar pathetisch.

So manches ergibt sich auch aus dem Humor, der beim Denken um die Ecke immer wieder mitschwingt. In etlichen Gedichten spielen Fragen eine große Rolle, nicht zuletzt in „Was kann man in Hosentaschen tragen? – Eine ganze Welt – und viele Fragen!“ Das passt wunderbar zu den ersten Ferienwochen, in der so manche Kinderunis stattfinden, in denen Kinder Hörsäle und Labors stürmen, um am Ende (beispielsweise der Kinderuni Wien bei der Sponsion) zu geloben, „nie aufzuhören, Fragen zu stellen – und Antworten darauf zu suchen“.

Das eine oder andere der Gedichte stößt auch riesige (kinder-)philosophische Themen auf, wenn der Autor etwa „Nichts“ zehn Zeilen widmet. Die beginnen mit einem Gefühl, das sicher jede und jeder kennt: „Heute will mir nichts gelingen / Nicht einmal / ein richtiges Gedicht /“ und damit endet, das dies gar nicht stimmt, weil nun ja doch was da steht 😉

Wie bei guten Illustrationen üblich, aber von Linda Wolfsgruber besonders meisterinnenhaft ausgeführt, eröffnen ihre Zeichnungen mehr als nur die Bebilderung des Textes. Eigene – durchgehend in grün gehaltene, sehr oft naturnahe, häufig zerbrechlich wirkende und doch kräftige menschliche, tierische und pflanzliche Figuren setzen zwischen, neben und unter die Textzeilen Bilder, die ähnlich wie der Text oft Anregungen zum Weiterspinnen der Gedanken einladen.

Ach ja, Heinz Janisch stellt dem Buch die Bemerkung voran: „In unfreundlichen Zeiten braucht es freundliche Gedichte.“

Wo sie begonnen hat, da endet die Jubiläums Kinderuni in Waidhofen an der Ybbs – im Kristallsaal von Schloss Rothschild. Vor zehn Jahren wurde aus der Nicht-Universitätsstadt auf dem Umweg über Kinder und Kurse für sie doch eine. Nicht zuletzt aufgrund dieser Besonderheit heißt die Kinderuni hier KinderUNIversum.

Apropos Universum – ein Kurs drehte sich um unser Sonnensystem, die Heimat der Erde im unendlichen Weltall – und das mit Planeten zum An- und damit leichteren Be-greifen. Vieles, das Kinder in diesen drei Tagen im Schloss sowie an anderen Orten der Stadt bzw. noch weiter weg bei Exkursionen erleben konnten, findet sich auch in Form von Berichten und Fotos auf einer sechs-seitigen Campus-Zeitung, die unter anderem mit Unterstützung von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr im Foyer vor dem besagten schon genannten Kristallsaal aufgebaut war.

Zurück zum Abschluss. Einer der – zeitlich – letzten Kurse am Nachmittag war eine „Zauberschule“, auch wenn dieses Schloss nicht zu Hogwarts wurde, erlernten die teilnehmenden Kinder einige Tricks vom Magier Illusian, alias Julian Grafenhofer. Und so verblüffte nicht nur er alle Gäst:innen der Sponsion, sondern auch Kinder „zauberten“, unter anderem mit riesigen Spielkarten.

Übrigens Zauberschule: Eine der eifrigsten Jungredaktuer:innen, die zehnjährige Anna-Lena Gschnaidtner verfasste neben etlichen Berichten auch einige Witze für die Campus-Zeitung. Einer hat’s auf Seite 1 geschafft – und der sei hier schon verraten, auch wenn die sechs Seiten Teil der nächsten Ausgabe der acht bis zehn Mal jährlich erscheinenden Waidhofener Stadtnachrichten sind und diese erste in der kommenden Woche an alle Haushalte dieser niederösterreichischen Stadt gehen:

„Lasst euch von euren Eltern nicht reinlegen, ich habe Harry Potter schon oft gesehen. „Bitte“ ist gar kein Zauberwort!“, schrieb die fast stets lächelnde und besonders eifrige junge Redakteurin.

Sie führte übrigens ein kurzes, knackiges mit einem Schuss Humor durchzogenes Video-Interview mit dem Bürgermeister der Stadt, Werner Krammer. Gefilmt hat Stefanie Grasberger, die in diesem Jahr die Zeitungsredaktion mit betreute – und, wie schon in einem vorigen Bericht erwähnt, beim ersten KinderUNIversum als Elfjährige selber Beiträge geschrieben hat – damals noch im festlichen Sitzungssaal des Rathauses. Sie hat das Video auch geschnitten und auf Instagram veröffentlicht – Link am Ende dieses Beitrages.

Beim Betreten des Saales fand sich übrigens eine große Kartonkiste mit der Aufschrift „Nachhaltigkeitskiste“. Diese ist eines der sichtbarsten Errungenschaften des neuen Kinderbeirates für das KinderUNIversum. Von Nachhaltigkeit soll nicht nur geredet werden. Brauchbare Gegenstände, die manche Kinder nicht mehr benötigen, konnten / können in dieser deponiert werden. So können andere sie verwenden, statt Ressourcen zu verschwenden 😉

Zum Jubiläum gab’s eine Torte mit dem Logo des KinderUNIversums – die allerdings bei Weitem zu klein war für die Absolvent:innen ;(

„Freiheit für alle politischen Gefangenen in der Türkei!“. „Hoch die internationale Solidarität“, „Solidarität heißt Widerstand – Kampf dem Faschismus in jedem Land!“ Hin und wieder rief ein halbes Dutzend Aktivist:innen vor der Mall in Wien-Mitte diese Solgans. Dazwischen erzählten Rednerinnen und Redner den Grund für die Aktion mit Zelt, Transparenten, Flugblättern und den genannten Sprech-Chören.

In der Türkei lässt der autokratisch herrschende Präsident Recep Tayyip Erdoğan immer wieder politische Widersacher einsperren, darunter auch Journalist:innen. Eine davon ist Sevda Perihan Erkılınç, die knapp vor dem 1. Mai eingesperrt wurde, im Frauengefängnis B-6 in Bakırköy. Unter anderem wurde ihr vorgeworfen unter dem „Codenamen“ Sevda verbotenen Aktionen zu initiieren. Dabei ist dies ihr zweiter Vorname, für dessen Eintragung in amtliche Dokumente sie schon lange kämpfte, wäre als nicht besonders konspirativ. Sie ist Reporterin der linken Zeitung Özgür Gelecek (freie Zukunft). Anklageschrift gibt es auch nach zwei Monaten noch nicht.

„Es ist weder ein Verbrechen noch kann man damit terrorisieren, Nachrichten für eine Zeitung zu berichten, die die Stimme der Unterdrückten, Arbeiter, Frauen und LGBTI+-Personen ist.“ Schreiben der Wahrheit sei ein legitimes Recht, journalistische Tätigkeit dürfe nicht bestraft werden, wird ein Schreiben von ihr an die Öffentlichkeit zitiert.

„Die inhaftierte Journalistin erinnerte daran, dass viele Journalisten im Land aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit im Gefängnis sitzen, und erklärte, dass selbst grundlegende Rechte in der Türkei unter Druck stünden.

Erkılınç hingegen sagte, dass die Täter von Femiziden oft freigelassen würden und argumentierte, dass Femizide durch Straflosigkeit gefördert würden. Sie nannte das Beispiel von Bahar, die von ihrem Ex-Mann in Şişli getötet wurde“, schreibt das unabhängige Kommunikationsnetzwerk (bağımsız iletişim ağı)

Obendrein wird im Gefängnis nicht auf ihre Erkrankungen – Asthma und Zöliakie – eingegangen, und somit ihre Gesundheit massiv gefährdet.

Drei der Aktivist:innen haben gelbe Warnwesten an – mit der Aufschrift Hungerstreik. Aus Solidarität mit eingesperrten Journalist:innen läuft in der Türkei ein Hungerstreik, in Österreich verweigern die drei für drei Tage die Nahrungs-Aufnahme.

Übrigens sitzt seit mehr als drei Monaten auch der gewählte Oberbürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, seit mehr als drei Monaten im Gefängnis. Er, dessen Wahl 2019 von der türkischen Regierungspartei AKP angefochten worden war und der in der Wiederholung eine noch größere Mehrheit der Stimmen (Vorsprung rund 800.000) von den Wähler:innen bekam, gilt als aussichtsreicher Gegenkandidat bei künftigen Präsidentschaftswahlen.

bianet.org -> gazeteci-perihan-erkilinc

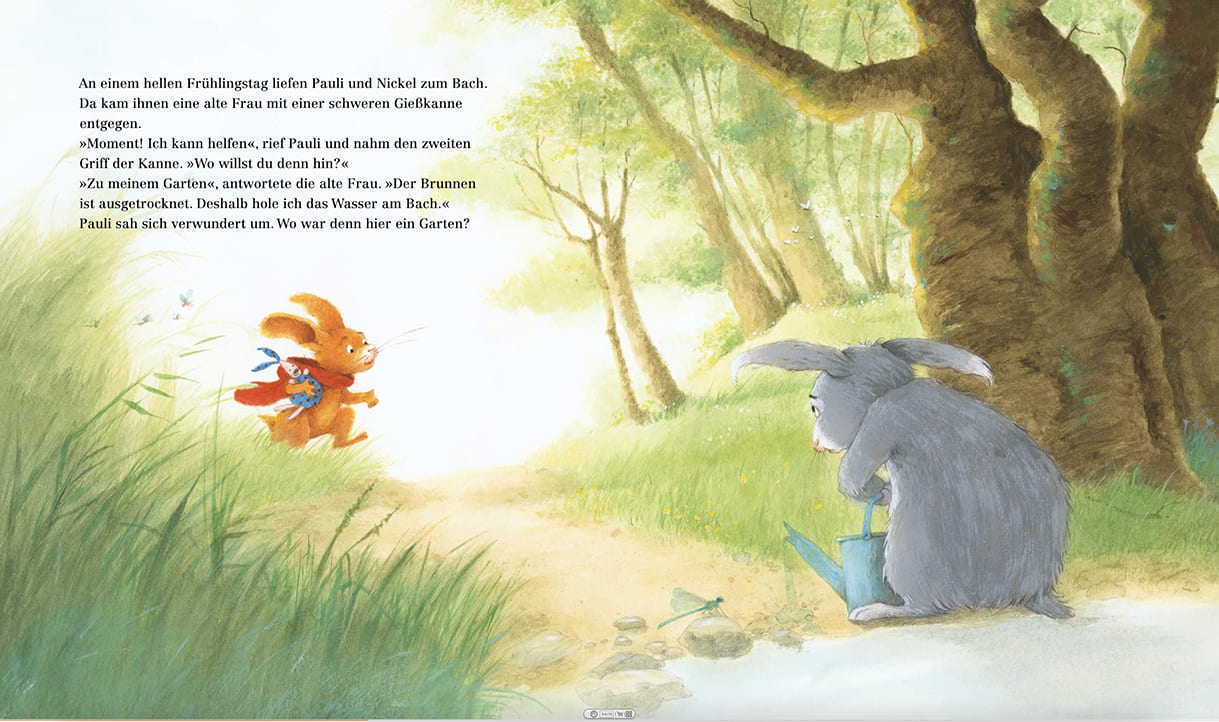

Pauli, ein mittlerweile dank seiner Erfinderin, der Autorin Brigitte Weninger, schon ganz schön berühmtes Kaninchen, ist im jüngsten Abenteuer zu Beginn rasend schnell mit seinem Kuschel-Nickel unterwegs in Richtung Wald. Illustratorin Eve Tharlet lässt ihn fast über den Boden fliegen.

Plötzlich stoppt Pauli, denn er sieht, wie eine alte graue Häsin eine schwere Gießkanne schleppt. Sofort bietet er seine Hilfe an, um den Wasserbehälter gemeinsam zu tragen. Wundert sich aber als Elise sagt, dass sie den Garten gießen will. Weit und breit sieht der Titelheld keinen solchen.

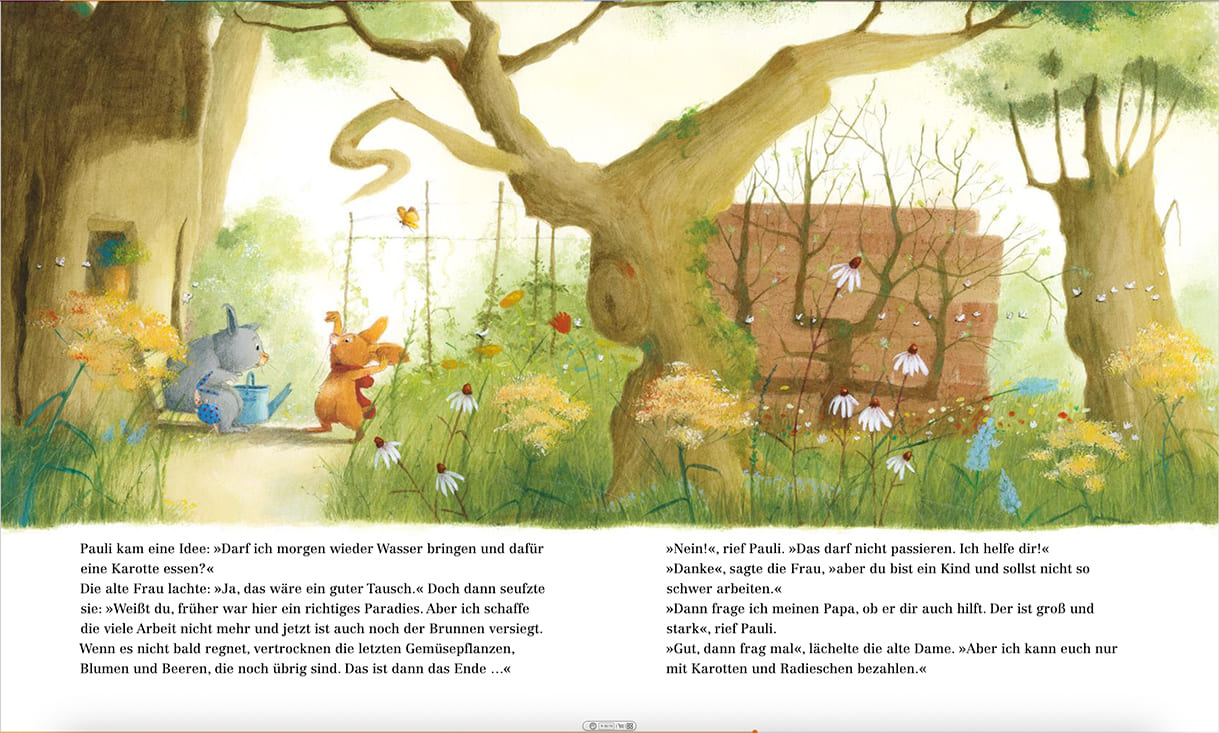

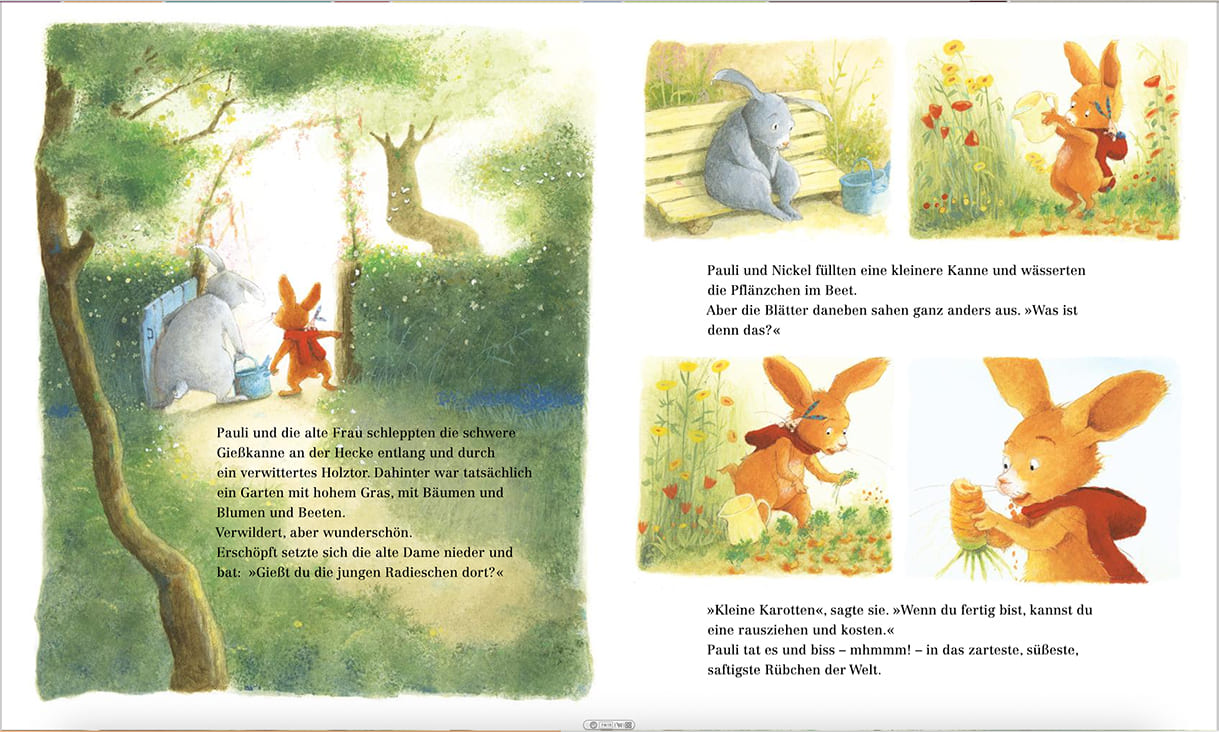

Hinter einem verwitterten Holztor liegt der alten Häsin verwilderter Garten. Da packt nicht nur Pauli mit an, sondern nach und nach organisiert er auch den „Rest“ seiner großen Familie. Im Team richten sie den Garten her. Als Belohnung gibt’s Karotten und Radieschen.

Nein, es gibt keine Wendung, keinen Streit, nur noch später die Herausforderung eines Hochwassers. Aber auch diese lässt die Autorin, vormals zwei Jahrzehnte lang Elementarpädagogin, die Kaninchen gemeinsam meistern. Weshalb das Buch folgerichtig nach dem ersten Teil des Titels (mit dem Namen der zentralen Figur, der Weninger schon viele Geschichten gewidmet hat), „Ein Garten für alle“ heißt.

Auch wenn hier jetzt schon sehr viel gespoilert wurde – dieses Bilderbuch – übrigens auch als Hör-Datei von der Verlagsseite runterzuladen – lebt weit darüber hinaus von vielen kleinen Einzelheiten in der Erzählung ebenso wie den detailverliebten Zeichnungen.

Fröhliche Laute im Chor klingen durchs Stiegenhaus von Schloss Rothschild mit seiner altehrwürdigen, knarrenden hölzernen Treppe auf der einen und den marmorierten Steinstufen, die hinauf zum Kristall-Saal führen andererseits. Dies ist eine der zentrale Locations des KinderUNIversums im niederösterreichischen Waidhofen an der Ybbs. Diese Kinderuni begeht in diesem Jahr den zehnten Geburtstag.

Und die Klänge, von denen anfangs die Rede war, sind Zungenbrecher in verschiedensten Sprachen – Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch und jedenfalls noch Japanisch. Das machte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… ziemlich neugierig. KiJuKU darf hier – wie in den Anfangsjahren der Vorläufer Kinder-KURIER die junge Redaktion der Campus-Zeitung mit betreuen und die Jung- und Jüngst-Journalist:innen bei der Arbeit begleiten, sowie sechs Seiten der kommenden Stadtnachrichten zusammenfügen.

Also zunächst auf ins Erdgeschoß und ein paar Schnappschüsse so wie ein Video – solche Zungenbrecher wirken nur, wenn sie auch vernommen werden; daher unten am Ende des Beitrages ein Video verlinkt;)

Vermittelt hat diese Zungenbrecher Fatma Efendioğlu als Lehrende beim KinderUNIversum, die beim Verein „Startklar“ als Sprachförderin arbeitet und Kinder beim spielerischen Erlernen der deutschen Sprache unterstützt, selbst mehrsprachig ist und unter anderem Zungenbrecher in weiteren Sprachen mitgebracht hat.

Da passt ein KiJuKU-Buchtipp aus dem März gut hierher: „A wie Biene“. Klingt aufs Erste verwirrend? Nun, „Arı ist etwa das türkische Wort für Bienen. Auf dieser ersten der Bilderbuchseiten von Ellen Heck (Illustration und Text im englischen Original, Übersetzung: Regina Jooß) gibt’s noch drei weitere Bienen-Bezeichnungen: Abelha (Portugiesisch), Aamoo (Ojimbwe – so steht’s im Buch, dürfte aber eher korrekt Ojibwe heißen, und dies ist laut Wikipedia eine der größten indigenen Bevölkerungen in Nordamerika – Kanada und USA). Schließlich beginnt Biene noch in Igbo, einer der mehr als 500 Sprachen im westafrikanischen Nigeria, mit A – Aṅụ“, stand hier damals – unten, am Ende des Beitrages Link zu dieser Buchbesprechung; weitere Links zum mehrsprachigen Redebewerb „Sag’s Multi!“

Übrigens: Die Campus-Jung- und Jüngst-Redaktion wurde in diesem Jahr unter anderem von Stefanie Grasberger mitbetreut. In den ersten Jahren von KinderUNIversum hat sie als Kind in verschiedenen Kursen studiert und wurde mittlerweile Journalistin mit schon einigen Praktika in verschiedenen Tages- und Wochenzeitungen 😉

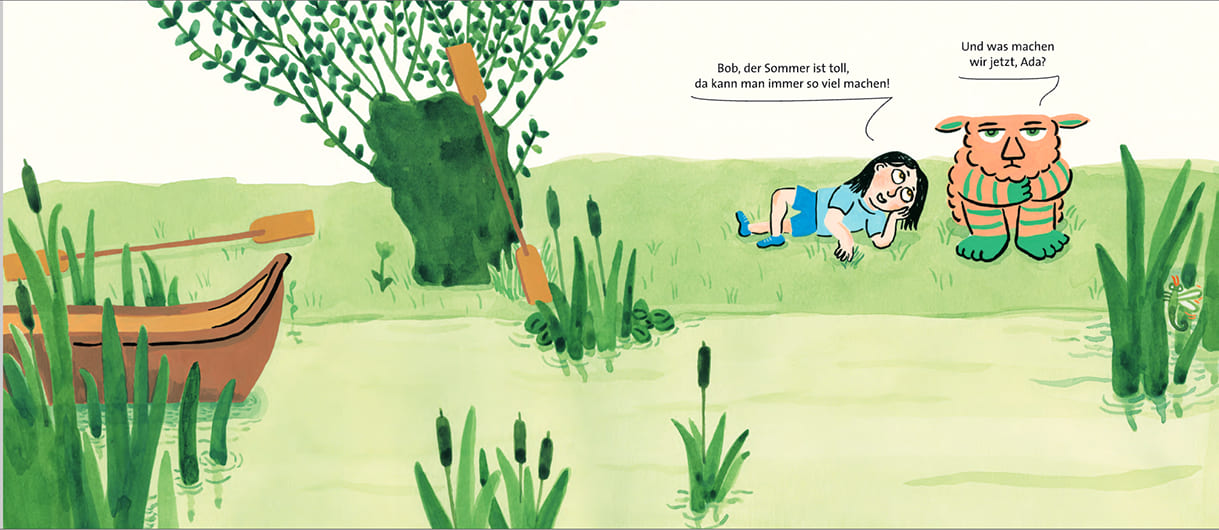

Fast alles in diesem Bilderbuch spielt sich in einem Kajak ab. Ein Boot, gezeichnet von Magali Bardos, das vorne und hinten glich ausschaut. Mit diesem machen sich Ada und Bob, ein Mensch und ein Tier, die beide zu Beginn auf einer Wiese am Ufer eines Flusses liegen, auf die Reise.

Ganz so einfach ist das Paddeln aber nicht, aber dann gleiten sie übers Wasser, freuen sich am Vorwärtskommen und der Landschaft. Klar, so einfach kann’s nicht bleiben, jedes Buch braucht Abwechslung und Spannung. Dafür sorgt Ada. Nicht immer zur Freude von Bob. Die Last des Paddelns ist auch – nicht nur aus der Sicht von Bob – offenbar nicht fair verteilt. Ada spielt sich als Chefin auf und so kommt’s zu durchaus heftigen Streitereien. Und damit – so viel darf schon verraten werden, bist du auf der letzten Seite.

Da ließ sich Autorin Clémence Sabbagh (aus dem Französischen übersetzt von Tobias Scheffel) was Besonderes einfallen: „Lies die Geschichte noch einmal – jetzt aber rückwärts“, lautet der allerletzte Satz. Sozusagen wie die Form des Bootes, weshalb das Buch auch „Kajak – Eine Geschichte in zwei Richtungen“ heißt.

Eine witzige Idee, funktioniert nur nicht ganz – denn erstens musst du auf manchen Seiten dann doch zuerst den Text auf der rechten statt in umgekehrter Reihenfolge auf der linken lesen. Und zweitens, kennst du ja sowohl den Anfang als auch das Ende.

Andererseits: Es könnte auch sein, dass du den beiden – wieder am Beginn – eine zweite Chance schenkst und dir selber ausdenkst, wie die zweite Kanu-Reise verlaufen könnte.

Schon in der letzten Schulwoche (im Osten Österreichs, Ende Juni) meinten einige Volksschüler:innen am Rande eines Besuchs im „Curiosity Cube“ (Neugier-Würfel), der zwei Tage in Wien Station gemacht hat, dass sie durchaus auch lieber weiter lernen statt Ferien haben würden. Seit mehr als 20 Jahren stürmen Tausende Kinder in Wien in den Sommerferien zwei Wochen lang so ziemlich alle Universitäten und Hochschulen für die Kinderuni. Sie wollen in jenen Fachgebieten, die sie besonders interessieren mehr wissen, Experimente machen, Neues lernen.

Derzeit läuft in Wien auch schon die Kinderuni Kunst und aktuell drei Tage lang auch das KinderUNIversum im niederösterreichischen Waidhofen an der Ybbs, das auch „nichts anderes“ als eine Kinderuni ist, nur dass die Stadt selber über keine Universität verfügt. Zeitgleich mit Wien startet die Kinderuni in der oberösterreichischen Hauptstadt Linz, jene in Steyr im selben Bundesland gegen Ende der Sommerferien, in Krems (NÖ) steigt sie auch diese Woche, jene in der steirischen Landeshauptstadt Graz in der dortigen ersten Ferienwoche, jene in Salzburg hat schon während der Schulzeit begonnen, läuft aber auch noch in der ersten Ferienwoche, Innsbruck startet kommende Woche.

Diese Kinderuni mit Jahr für Jahr rund 200 neugierigen, wissbegierigen Jung- und Jüngst-Studierenden – Kurse in verschiedenen Altersgruppen von 5 bis 15 Jahre – feiert heuer den 10. Geburtstag. Zum Jubiläum kam die erste Garde der Kinderuni Wien, die in zwei Jahren ihr erstes ¼ Jahrhundert begehen wird.

Nach einem Vortrage über Stahl von Axel Michels vom Hauptsponsor voestalpine mit Anleihe beim TV-Kinder-Klassiker 1 – 2 oder 3 mit babyleichten Fragen, spannte Karoline Iber von der Kinderuni Wien einen großen Bogen von kindlicher Neugier bis zu forschenden Wissenschafter:innen. In einem kleinen, handlichen Experiment ließ sie einen Tischtennisball schweben. Der „Zaubertrick“ – ein Föhn. Heiße Luft, kann aber auch kalte sein, hält den Ball in der Höhe.

Die eine oder andere (Quiz-)Frage lief hier nicht mit Feldern, auf die es galt, sich zu stellen samt „wenn das Licht angeht“ ab, sondern mit bunten Karten – rot, grün, lila. Ihre Fragen waren nicht immer einfach. Und wahrscheinlich war auch für die wenigen Erwachsenen im Raum die Auflösung, welches die älteste Universität der Welt ist, verblüffend. Wien – gegründet 1365 – ist „nur“ die älteste deutschsprachige hohe Schule, Bologna – fast 300 Jahre früher, 1088 – ist „nur“ die älteste in Europa. Aber schon noch einmal mehr als 200 Jahre früher öffnete die Universität al-Qarawīyīn im marokkanischen Fès ihre Tore für Studierende, und natürlich Lehrende. Übrigens wurde diese Uni von einer Frau gegründet Fāṭima al-Fihrīya. Letzteres wurde leider gar nicht dazu gesagt.

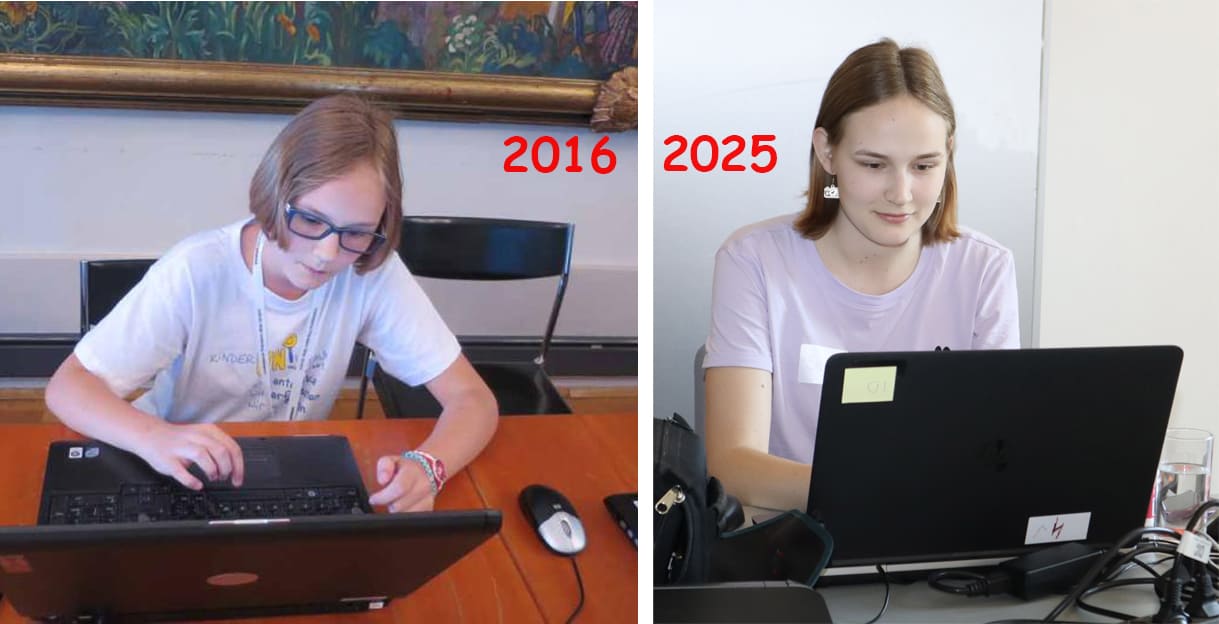

Handwerk und Technik, Wissenschaft unterschiedlichster Sparten, aber auch viel Kunst und Kultur spielt sich in Kursen des Waidhofener KinderUNIversums ab. Umwelt und Nachhaltigkeit sind ebenfalls Themen. Über so manches davon berichten auch junge Reporterinnen und Reporter in der Campus-Zeitung, die von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… mit betreut wird – wie in den Anfangsjahren vom KiJuKU-Vorläufer Kinder-KURIER. Mit im Betreuer:innen-Team ist übrigens mit Stefanie Grasberger eine Frau, die in den Anfangsjahren als Kind selber auch in der Campus-Zeitung als Kinder-Reporterin geschrieben hat 😉

Erstmals wird die Campus-Zeitung aber Teil der offiziellen Stadtnachrichten von Waidhofen an der Ybbs, die dann in der kommenden Woche an alle Haushalte der Stadt gehen werden.

Übrigens: Im ersten Jahr von KinderUNIversum und der Campus-Zeitung hat ein junger Reporter in einem Beitrag erklärt, dass Ybbs nicht wie es die meisten Menschen außerhalb dieser Gegend als Übs, sondern als Ibs ausgesprochen wird 😉

Wie schon im ersten Teil – Link dazu weiter unten – verraten, steht in diesem Sommer „Rotkäppchen – neu verirrt“ auf dem Spielplan des alljährlichen „Märchensommers“ im Schloss Poysbrunn (Weinviertel, Niederösterreich). Viele Theater- und Musical-Versionen haben gerade dieses Märchen auch schon neu und ziemlich anders erzählt – zuletzt im heurigen Frühjahr der Wiener Rabenhof in Kooperation mit dem Theater der Jugend – mit einem vegetarischen Wolf – Link zu dieser und weiteren Stück- sowie Buch-Besprechungen weiter unten.

Zurück nach Poysbrunn. Obwohl im Weinviertel gelegen, hat Rotkäppchen (Patrizia Leitsoni) – wie auch in vielen neueren Versionen – in ihrem Korb für den Besuch der Großmutter im Wald natürlich keinen Alkohol mehr mit, sondern Hollersaft. Der wächst, so wie der Kuchen, hier ein Kürbis(kern)-Gugelhupf, aus dem Korb heraus – zu personifizierten Schauspieler:innen: Christian Kohlhofer als wandelnde Flasche mit Stoppelhut und grünen Stiefeln sowie Gudrun Nikodem-Eichenhardt mit jedenfalls an diese Kuchenform erinnerndem breitem Rock samt rosa Zuckerguss und ebensolch farbigen Sneakers. Da blieb die Verkleidung ab der Körpermitte nach oben noch ein Geheimnis, das bei der Probe nicht gelüftet wurde (Kostüme: Agnes Hamvas).

Die beiden begleiten nun Rotkäppchen auf der Suche nach Omas Waldhaus. Die Oma, die hier mit Helga sogar einen Namen hat – im Gegensatz zu den meisten Versionen -, ist eine kreuzfidele, lebenslustige und reise- und tanzfreudige (wie auch die anderen Figuren und Darsteller:innen, schließlich gibt es immer wieder Lieder im Verlauf der Vorstellung) Dame mit altem, kleinen Handy (Johannes Kemetter). Sie verfügt übrigens – auch wenn nicht alles, so sei doch ein bisschen schon verraten – über ein magisches Kochbuch und beheimatet bei sich eine Hausmaus. Diese wird von Kindern abwechselnd gespielt, unter anderem Linus Nikodem-Eichenhardt (Interview siehe im ersten untern verlinkten Teil); fast vier Dutzend Kinder (genau 45) schlüpfen in bunte Stastist:innen-Rollen die einige Szenen bereichern – als Glimmerleins und Zauberblumen – neben den Hausmäusen.

Wie immer im wahrhaft märchenhaft wirkenden Schloss spielt sich die Story als Stationen-Theater ab – Beginn und Schluss für alle gemeinsam in einem großen Zelt neben dem Schloss und dann in drei großen Gruppen – in verschiedenen Räumen in Schloss und dessen Garten, was abwechslungsreich, dafür leider nicht barrierefrei ist.

Dazwischen wandern die Zuschauer:innen – unter anderem zu Omas Haus, zu einer Fee (Viktoria Hillisch), zum Großen Glimmer (Barbara Kramer) und den Glimmerleins (etliche der Kinder, die sich in verschiedenen Rollen wochenend-weise abwechseln) oder dem Steinbeißer (Johannes Kemetter, ja, genau, der der auch die Oma spielt). Von allen drei Stationen muss das Publikum – mit ein bisschen Mitmachen – Dinge mitbringen, um die Story aufzulösen. Von der Fee zum Beispiel Glitzerstaub.

Diese „residiert“ in einem der hintersten Zimmer im zweiten Stock, der sich in eine Art Himmelsbogen samt wolkiger Hollywoodschaukel verwandelt hat (Bühnenbild: Marcus Ganser). Beim Probenbesuch durfte diese Station und damit die eher grantige, weil singesuntaugliche Fee miterlebt werden. Klar, dass sich das im Verlauf der Szene auflöst, der Guglhupf – mit Hilfe der Kinder und anderer im Publikum – bringt sie so weit, dass sie sogar fröhlich jodeln lernt.

Ach ja, da wäre doch noch der Wolf (Daniel Ogris)!? Dass er Oma und Rotkäppchen nicht frisst, wurde hier schon im ersten Teil gespoilert. Trotzdem geht die große Angst vor ihm um. Tier- und gar Wolf-Liebenden könnte das recht lange auf die Nerven gehen und wirken, als würde dies den Jagdwütigen, die derzeit viel um leichtere Abschüsse lobbyieren, in die Hände spielen. Aber natürlich wendet sich auch da die Story zum Guten; doch wie? Das soll doch beim Besuch eine Überraschung bleiben.

Interviews mit 2 der 45 Kinder, die – abwechselnd – mitspielen hier unten

Viele Märchen spielen in oder rund um Schlösser. Dieses zählt nicht dazu: Rotkäppchen. Zum „Glück“ gibt es auf dem Areal des Schlossgartens vom Poysbrunn (Niederösterreich), der natürlich über etliche Bäume, die an Wald erinnern, verfügt, auch eine Art große hölzerne Hütte. Die ist einer der Spielorte – auf der Veranda davor als Großmutters Waldhäuschen.

Wie schon in den vergangenen Jahren wird nicht einfach die Story aus der Sammlung der Gebrüder Grimm oder eine andere Geschichte (es gab schon Alice im Wunderland, die Lewis Carroll erfunden hatte) inszeniert, sondern die Geschichte neu und ziemlich verändert erzählt, gespielt, gesungen und getanzt. Gerade für Rotkäppchen gibt es übrigens zahlreiche veränderte Versionen – in Büchern und auf Bühnen – Links zu einigen Besprechungen am Ende dieses Beitrages.

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… durfte knapp eine Woche vor der Premiere von „Rotkäppchen – neu verirrt“ einer der Proben, bei der alles durchgespielt wurde, zuschauen. Rund um wurde noch gebohrt, geschraubt, gehämmert, Holzplatten für Kulissenteile gemalt…

Und während die sieben erwachsenen Darsteller:innen alle spielten, waren nur zwei der Kinder im Einsatz. Junge und jüngste Mitwirkenden übernehmen bei den Inszenierungen im Märchensommer immer nur die Rolle von Zauberblumen, Trolle, Glimmer und andere, also eher Statist:innen. Im Gegensatz etwa zu den Aufführungen von teatro im Stadttheater Mödling wo Kinder und Jugendliche gemeinsam mit erwachsenen Profis die Musicals prägen.

… dafür kommen hier ausschließlich die beiden Kinder des Proben-Sonntagmittags zu Wort: Louis (10) und Linus (8), ersterer spielt einen Glimmer, Zweiterer die Hausmaus bei Oma. Und als solche kommt er auch mehr zum Einsatz und darf sogar den Wolf vertreiben, der hier übrigens – so viel sei hier schon verraten, weder Oma noch Rotkäppchen frisst.

Beide sind „heuer schon zum dritten Mal dabei“, erzählen sie im Journalist:innen-Gespräch (eine Kollegin war auch dabei), und erinnern sich an frühere Rollen als Teil der Crazy Chickens bzw. als Gnom bei Rapunzel.

Sehr schwierig seien die Proben nicht gewesen, aber schon ein bisschen, lassen sie durchklingen, „aber ich freu mich, wenn ich’s dann kann“, meint Linus, der sich freut, „dass ich zum ersten Mal auch eine kleine Sprechrolle habe“, wobei er „hofft, mich nicht zu verhaspeln, das wäre nicht so cool.“

Übrigens haben die beiden wie fast alle ihre Alterskolleg:innen zwei verschiedene Rollen, die sie abwechselnd übernehmen; „jedes Wochenende spielen andere Kinder“, so Louis. „Das Wechseln ist aber nicht so schwer“, versichern sie beide in dem Interview, das sie beide gemeinsam vor dem Eingang zum Efeu-verhangenen Schloss vor der Probe führen.

Beide sind aus Wien – im Gegensatz zu einigen anderen der mitwirkenden Kinder, die in der Gegend wohnen, „aber wenn wir spielen, bleiben wir hier“.

Auf die Frage wie der Wechsel von der Großstadt in den kleinen Ort ist, schätzen beide die viele Natur und das Grün hier. „Ich wollt immer schon einmal in der Wildnis wohnen“, meint etwa Linus.

KiJuKU will auch wissen, ob Theater, Schauspiel ein möglicher Berufswunsch sein könnte?

Louis, schon ziemlich überzeugend: „Ich will Kellner werden!“ Und sein Kollege Linus träumt eher vom Fliegen als Pilot, schaut später zum Himmel und berichtet ganz aufgeregt, dass in dem kleinen Flugzeug das zu sehen und zu hören ist, „mein Vater fliegt, der macht gerade den Pilotenschein“.

Mehr zur Story und der Inszenierung „Rotkäppchen – neu verirrt“ (3. Juli – 24. August 2025; an den Wochenenden) in einem weiteren, eigenen Beitrag – dann auch mit allen Detail-Infos -, der noch folgt.

neu-ertraeumte-alice-mal-3-im-wunderland <- damals noch im Kinder-KURIER

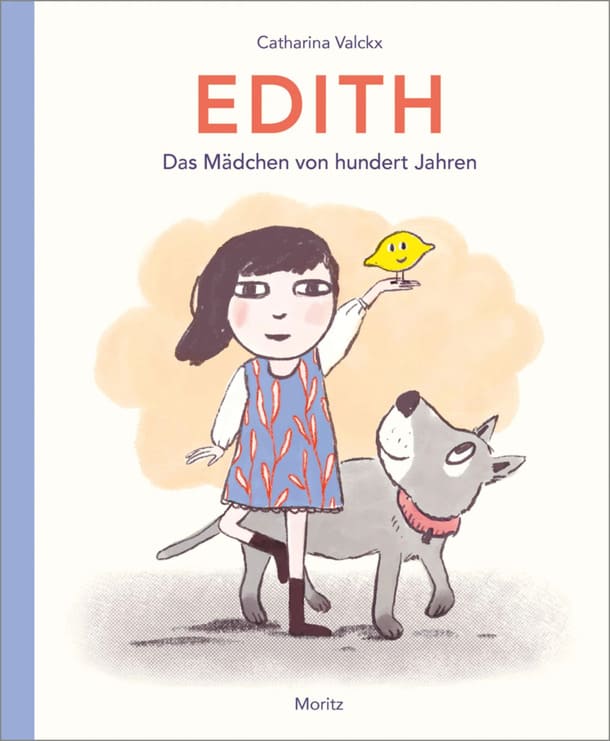

„Ich schenke euch ein Wort“, begann Lena Raubaum ihre Festrede bei der diesjährigen Preisverleihung der Jury der jungen Leser*innen. Ein Schuljahr lang lesen Kinder bzw. Jugendliche gut ein Dutzend Bücher, diskutieren darüber, bewerten die Lektüre und wählen gegen Ende der Saison ein Lieblingsbuch aus. Dieses stellen sie öffentlich, teils performativ, vor, begründen ihre Entscheidungen und zeichnen die Autor:innen aus. Manche reisen an, andere erfahren von ihrer Wahl – mittlerweile längst auf elektronischem Weg und die meisten aus der Ferne antworten auch – schriftlich oder hin und wieder per Video-Botschaft.

Seit vier Jahren gibt es – nach der Pause aufgrund des Todes der Gründerin der ersten Jury vor mehr als 30 Jahren, Mirjam Morad – sozusagen die Jury der jungen Leser*innen 2.0. Als Verein Literaturbagage organisieren Greta Egle, Anna und Kathi Pech sowie Sara Schausberger, die in Morads Zeit selber als Kinder bzw. dann Jugendliche Teil dieser Jury waren, die wieder auferstandenen regelmäßigen Zusammenkünfte junger Menschen, die gern lesen und über Bücher diskutieren. Das genannte Quartett holt jedes Jahr zur Preisverleihung auch eine Person, die schon etliche Bücher (auch) für junge Leser:innen geschrieben hat; so war es im Vorjahr Renate Welsh und heuer Lena Raubaum, die über Bedeutung und Wichtigkeit von Lesen erzählten.

Lena Raubaum betrat das Redepult mit einem Rucksack, aus dem sie nach und nach sozusagen Requisiten hervor holte. Aber zunächst zurück zum Beginn dieses Beitrages: Das Wort das sie – nicht nur den jungen Juror:innen, sondern natürlcih dem gesamten Auditorium und über diesen Artikel (hoffentlich) noch viel mehr Menschen „schenkte“: Litera-Tür, ausgesprochen wie im Französischen, aber eben mit der bewussten Bedeutung Tür bzw. Türen. Solche können Bücher öffnen – zu verschiedensten Welten;)

Zu den spannenden Objekten, die sie aus dem Rucksack holte zählte ein eher ungewöhnliches Symbol für Zeit – die mit Büchern verwendet, nie verschwendet werde: Das fast kreisrunde Ding war keine Uhr – die wäre ja gewöhnlich -, sondern die Scheibe eines Baumstammes!

Apropos Zeit: Die 41-jährie Autorin zahlreicher, auch preisgekrönter, Bücher, zählt zu den wenigen, die neben Prosa-Geschichten auch Gedichte verfasst. Ein solches aus dem Band „Mit Worten will ich dich umarmen. Gedichte und Gedanken“, illustriert von Katja Seifert, teilte sie zum Abschluss mit dem Publikum, indem sie es nicht nur hörbar vortrug, sondern auch in Gebärdensprache, die sie derzeit erlernt, sichtbar machte – und alle dazu einlud, bei der nachfolgenden Wiederholung mit zu gebärden. Ein Gedicht übrigens, das derzeit fast jeden Tag bei Betrachtung der Weltlage vielleicht eine Spur von Trost vermitteln könnte:

Tage gibt’s, da spinnt die Welt

da dreht sich alles um

da geht was schief

da rennt was schräg

da frag dich nicht warum

denn Tage gibt’s, da spinnt die Welt

das Tröstliche dabei:All diese schrägen Tage

die gehen auch vorbei

Aus Lena Raubaum / Katja Seifert: Mit Worten will ich dich umarmen. Gedichte und Gedanken

Apropos „spinnen“ und vorbeigehen – vielleicht unterstützt das Kulturamt der Stadt Wien ja im kommenden Jahr die Aktivitäten dieser wunderbaren Initiative wieder. Heuer hat sie – im Gegensatz zu all den vergangenen Jahr(zehnt)en die Subvention dafür gestrichen, noch dazu kurz vor der Preisverleihung.

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… wandte sich mit der Frage nach einem warum an die Wiener Kulturstadträtin und wurde von dort direkt an die zuständige MA (MagistratsAbteilung) 7 verwiesen. Von dort hieß es in der eMail-Antwort mit Verweis auf die Förderung zahlreicher anderer Kinderliteratur-Initiativen unter anderem: „Die Absage in dieser Runde erfolgte aus budgetären Erwägungen, die in jeder neue Einreichrunde gefasst werden. Da es in dieser Einreichrunde eine große Zahl von Einreichungen von hoher Qualität bei einem begrenzten Budget gab, und da die Veranstaltung laut Antrag auch auf andere Fördermittel aus Bund und Stadt (Bezirk) zurückgreifen und daher stattfinden konnte, wurde in dieser Runde eine Förderung nicht empfohlen. Der durchaus sichtbare Wert der Veranstaltung ist in dieser Empfehlung aber nicht widergespiegelt und wir laden die Literaturbagage ein für 2026 in der nächsten Einreichrunde Ende des Jahres anzusuchen…“

Also Nachfrage bei der Literaturbagage, wie das mit den anderen Fördermitteln ist. Antwort: „Es stimmt, dass wir Förderung von Bezirk und Kulturministerium. Aber der Bund (Ministerium) finanziert den laufenden Betrieb, jene von Bezirk und Stadt Wien wären direkt für die Veranstaltung der Preisverleihung. Also nach der MA-7-Logik könnte dann der laufende Betrieb funktionieren, aber die Preisverleihung geht sich eigentlich nicht aus. Außer wir machen alles gratis, wobei wir das Ganze ohnehin schon quasi für kein Geld machen.“

Die längsten (Warte-)Schlangen im Wiener Donaupark am Samstagnachmittag, dem ersten Tag des Ferienspiel-Startfestes, beim Zorbing (in einem großen luftgefüllten Ball über die Wiese rollen), dem Autobus-Fahr-Simulator und bei der legendären Schrei-Box – kein Schreibfehler. In dem Zelt des Medienzentrums dürfen Kinder nach Herzenslust schreien – und werden dabei fotografiert. Die ausdrucksstarken, fröhlichen Bilder können nach ganz kurzer Zeit mitgenommen werden. „Noch einmal! Noch einmal!“, vernahm Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… beim Lokalaugenschein nicht nur einmal. Aus Rücksicht auf die wartenden Kolleg:innen gaben sich die meisten dann doch mit dem jeweiligen Schnappschuss zufrieden.

In einer eigenen, kleinen Sportwelt warteten eine Fußball-Torwand, Basketballkörbe in unterschiedlichen Höhen, an andere Stelle konnte anstelle eines runden Balls, das berühmte „Eierlaberl“ wie der Football in Wien auch liebevoll genannt wird, geworfen werden.

Statt einer Hüpfburg gibt’s traditionell riesige aufgepumpte Rutschen – auch eine sehr beliebte Station. Bauerngolf, Schminken lassen, selber auf großen Papierbögen an Staffeleien malen, wissenschaftliche Experimente an mehreren Stellen, Infos und Tipps für Notfälle von den Helfer:innen Wiens, spielerisch über Mülltrennung bzw. Klimaschutz lernen.

Eine der ersten Stationen – beim Zugang von der U1, andernfalls eine der letzten: Wiener Wasser – entweder im Becher oder die eigene Falsche wieder auffüllen lassen. Was angesichts der Hitze sehr notwendig war; wobei es auch ständig hier verortete Hydranten gibt. Wasser versprühten auch die Künstler:innen, die alle anderen überrag(t)en, weil sie auf Stelzen gingen /gehen.

Der Scooter-Parcours eignete sich besonders für beeindruckende Fotos – direkte Sicht auf den Donauturm im Hintergrund. Ausprobiert werden kann aber auch, wie es sich in einem Rollstuhl fährt und dass es da so manche Hindernisse gibt. Apropos Inklusion: Das Programm auf der Bühne wurde abwechselnd von zwei Dolmetscherinnen in Österreichische Gebärdensprache übersetzt. Ein bisschen davon kann auch am Stand der „Kinderhände“ erlernt werden, unter anderem durch Zusammenfügen von Legosteinen mit den an der Seite aufgedruckten Zeichen für die Buchstaben – so kommst du zu einem Turm mit deinem Namen.

Übrigens, auf der Bühne gibt es abwechslungsreiches Programm – von unterschiedlichsten Tanzstilen über ebenso verschiedene Musik – Musical, Beatboxen, Hip*Hop, Rap bis zu Punk, dazu Clownerie, Geschichten UND natürlich dem leibhaftigen Holli – als Mensch im Kostüm des Ferienspiel-Maskottchens wandert der Sonnenkopf auch übers Festgelände. Sein aufblasbares riesiges Gegenstück hingegen bleibt gleich neben der Bühne stehen.

Mehr als vier Dutzend Stationen haben ihre Zelte mit Aktivitäten und Infos für Kinder aufgestellt. Letzteres natürlich auch für Eltern, Pädagog:innen und andere Erwachsene, die nun für die kommenden neuen Wochen Programm suchen, wobei es im Rahmen des Ferienspiels rund drei Mal so viele unterschiedliche Aktions-Angebote gibt; viele davon übrigens gratis oder wenigstens kostengünstig.

Das Startfest – im Laufe der Jahrzehnte immer wieder an verschiedenen Orten – ist dieses Jahr wieder im Donaupark, einem grünen Gelände, das vor knapp mehr als 60 Jahren auf dem Areal einer ehemaligen Müllhalde für die internationale Gartenausstellung errichtet worden ist. Alle Stationen sind aber gar nicht über den ganzen Park verteilt, sondern entlang einer – natürlich autofreien – Straße – auf der einen Seite wenige Gehminuten von der U1 Station Alte Donau, auf der anderen Seite U6, Station Neue Donau; dass die S-Bahn ausgerechnet schon ab Samstag zwischen Praterstern und Floridsdorf gesperrt war, hätte sich vielleicht doch um zwei Tage nach hinten verlegen lassen.

Amelie Herold, Mia Mende, Emma Wille und Talitha Worster lasen bei der diesjährigen Preisverleihung der Jury der jungen Leser*innen im Literaturhaus Wien wenige Tage vor Schulschluss Passagen aus „Alle Farben von Licht“, das die Jugendlichen als Ältere der Jury der jungen Leser*innen zum Preisbuch 2025 – nach Lektüre von elf Büchern und intensiven Diskussionen darüber -gewählt hatten. Da sie und Lara Menner, Sara Subotić, Delia Frassine und Mara Vecchiotti sich nicht auf ein einziges einigen konnten, stellten die vier zuletzt Genannten einen Sonderpreis der jugendlichen Jury vor: Nachtschatten – Rosenheim-Trilogie (#3) von Gry Kappel Jensen.

Die vier Erstgenannten begründeten ihre Entscheidung für das Buch von Annika Scheffel so: „Es hat uns auf so vielen Ebenen berührt und überzeugt. Die Sprache ist einfühlsam und authentisch, die Figuren sind lebendig. Sowohl Jugendliche als auch Erwachsene handeln glaubwürdig, ihre Gedanken und Gefühle sind nachvollziehbar. Das Buch berührt – still aber tiefgehend ohne jeglichen Kitsch. Gerade diese Kraft der Erzählweise der Autorin hat uns beeindruckt und auch nach dem Lesen noch nachdenklich gestimmt.

Gleichzeitig spricht das Buch wichtige und ernste Themen an: Verlust, Identität, Familie und auch psychische Belastung. Diese Themen werden mit viel Feingefühl und Respekt einverwoben. Die Verbindung aus berührender Sprache und inhaltlicher Tiefe machen „Alle Farben von Licht“ für uns preiswürdig. Und aus diesem Grund möchten wir nun auch den Blick auf die ernsteren Themen der Geschichte richten, die oft leiser, aber umso eindringlicher erzählt werden.

„Alle Farben von Licht“ zeigt, wie wichtig es ist, offen und ehrlich über psychische Gesundheit zu reden. Rio leidet, doch Schritt für Schritt und Wort für Wort findet er zurück ins Leben. Seine Geschichte schenkt Hoffnung. Rios Probleme verschwinden nicht einfach, doch er lernt mit seiner Trauer zu leben. Seine Geschichte zeigt, dass es okay ist, nicht o.k. zu sein. Das Leben hat viele Schattierungen – aus diesem Grund war es uns wichtig, dieses Buch hervorzuheben, denn am wichtigsten ist es, dass man nicht alleine kämpfen und den Weg zum Licht nicht alleine gehen muss.“

… ihr euch ran und tief reingewagt habt in dieses Buch, das für mich tatsächlich das persönlichste und wichtigste ist, das ich bisher geschrieben habe; ein Buch, das es nicht leicht hat auf dem Buchmarkt, vielleicht auch wegen der Themen, weil es neben Freundschaft und Lieben eben auch vom Tod, Trauer, Verlust und Einsamkeit handelt…“ las Anna Pech aus dem Antwortbrief der Autorin. Anna ist eine der vier Gründerinnen und Betreiberinnen der „Literaturbagage“, die die Jury der jungen Leser*innen nach dem Tod der Erfinderin dieser Buchdiskussionen vor mehr als 30 Jahren, Mirjam Morad, wieder belebt hat.

Ein bisschen erinnert der Plot an Harry Potter und Hogwarts. Kamille, Kirstine, Malou und Victoria besuchen ein Internat, in dem unter anderem Magie, Hellseherei, aber auch Mythologie, nicht zuletzt aus dem Nordischen Kulturkreis. Rosenholm heißt diese Zauber-Schule – und die Trilogie von Gry Kappel Jensen.

Lara Menner, Sara Subotić, Delia Frassine und Mara Vecchiotti aus der älteren Gruppe der Jury der jungen Leser*innen (12 bis 16 Jahre) lasen Auszüge aus „Nachtschatten“, dem dritten „Rosenheim“-Band. Die Jugendlichen – zu denen noch Amelie Herold, Mia Mende, Emma Willer und Talitha Worster gehören – hatten sich bei den Buchdiskussionen nicht auf ein Preisbuch einigen können bzw. wollen und vergaben für die magische Trilogie samt Kriminalfall um einen lang zurückliegenden Mord einen Sonderpreis.

In ihrer Begründung für die Entscheidung sagten sie bei der Vorstellung auf der Bühne des Wiener Literaturhauses unter anderem: „Unserer Meinung nach gab es in der Reihe einen sehr gelungenen Perspektivenwechsel. Wann aus der Sicht welcher der Protagonistinnen geschildert wurde, war für uns während des Lesens klar ersichtlich. Auch der Schreibstil der Autorin hat uns gut gefallen, er ist klar und verständlich. Dass einige Elemente der nordischen Mythologie in die Geschichte eingearbeitet wurden, hat den Spannungsfaktor noch einmal erhöht. Die Probleme der Hauptfigur waren nachvollziehbar und spannend erzählt und auch die Liebesgeschichte kam trotz des Genres Fantasy nicht zu kurz. Die gesamte Rosenheim-Trilogie beinhaltet fesselnde Abenteuer, die uns dazu gebracht haben, die Bücher in einem durchzulesen und sie nicht so schnell wieder aus der Hand zu legen.“

Kathi Pech, eine aus dem Quartett der Literaturbagage und wie ihre Kolleginnen eins selbst Kind in der Jury der jungen LeserInnen vor mehr als 20 Jahren, verlas die englische Antwort der Autorin Gry Kappel Jensen, die sich über diese Auszeichnung sehr freute und nun Österreich noch mehr schätze… (siehe Video).

Wird mit einem dritten Teil fortgesetzt.

Als Carla Steiner, Emma Gruber, Zeynep-Sara Türk, Alma Hammerer und Suren Leo Paydar an den Tischen auf der Bühne des Wiener Literaturhauses Platz genommen hatten, wurden ihnen Schalen mit Gemüse und Obst gebracht. Suren griff zu einem aus grünen Krepp-Papieren kunstvoll gebastelten „Brokkoli“. Da war selbst jenen, die den Folder beim Büchertisch noch nicht gesehen oder gelesen hatten, aber mindestens dieses eine Buch kannten, klar: Die Wahl dieser jungen Leser:innen und ihrer beiden Kolleginnen Mia Hildebrandt, Marie Kozojed, die mit ihren Klassen auf Projekttagen waren, ist aus jenen 13 Büchern, die sie alle gelesen hatten – wie auch schon im Titel hier angekündigt – auf „Drei Wasserschweine brennen durch“ (Idee und Text: Matthäus Bär; Illustration: Anika Voigt) gefallen. Denn die Requisiten deuten auf das Futter zumindest einiger der im Buch vorkommenden Tiere im Zoo Schönbrunn hin.

Nicht zufällig war der Autor, dessen zweiter Band „Wasserschweine wollen’s wissen“ auch schon erschienen ist, ein dritter folgt, im Literaturhaus anwesend. Und lauschte aufmerksam, welche Stellen die fünf jungen Juror:innen ausgewählt hatten. Noch mehr war er neugierig auf die Begründungen der, wie er schon bei einem früheren Treffen festgestellt hatte, sehr kritischen Viel-Leser:innen.

Mehrfache sagten die genannten Kinder, dass sie es spannend gefunden haben; dazu kam noch, dass es leicht zu lesen war, dass es im Zoo Schönbrunn spielt, viel davon in der Nacht „und weil Wasserschweine drin vorkommen“. Außerdem wurde hervorgehoben, „dass das Buch aus der Sicht der Tiere geschrieben ist“ und verschiedene Altersgruppen anspricht, es auch lustig ist und „man sich so richtig in die Geschichte hineinversetzen konnte“ (siehe dazu auch das Video von den Begründungen der jungen Juror:innen).

Im Zuge der Preisverleihung interviewten die Kinder auch den Autor, der lange vor allem als Liedermacher und Sänger bekannt war. Die 3:50 für einen Song seien ihm zu kurz geworden, er wollte länger und mehr erzählen, weshalb er die künstlerische Disziplin gewechselt habe. Matthäus Bär gestand auch, dass er durch die Zusammenarbeit mit der Illustratorin Anika Voigt erst draufgekommen sei, dass Wasserschweine keine Hufe haben, weshalb er diese Passagen ändern musste. Diese Tiere faszinierten ihn, weil sie vor allem mit schwimmen, schlafen und fressen auskommen. Und Brokkoli habe er so einen wichtigen Stellenwert eingeräumt, weil da die Meinungen so ganz verschieden wären – die einen lieben, die anderen mögen ihn so gar nicht. Was für das Publikum im vollbesetzten Veranstaltungssaal des Literaturhauses, das er gleich einmal fragt, ganz und gar nicht stimmte – da gingen beim „mögen“ fast alle Arme hoch. „na gut, dann hab ich’s geschrieben, weil alle Brokkoli lieben!“, schwenkte er verschmitzt um.

Wird fortgesetzt mit den Ergebnissen der „älteren“ (12-bis 16 Jahre) sowie der Festrednerin, einer bekannten jungen Kinderbuchautorin.

In den Links unten u.a. eine schon vor Längerem erschienene Besprechung des ausgewählten Buches, das übrigens auch einen der österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreise bekommen hat; sowie von anderen der Bücher auf der Lese-Liste dieser jungen Jury.

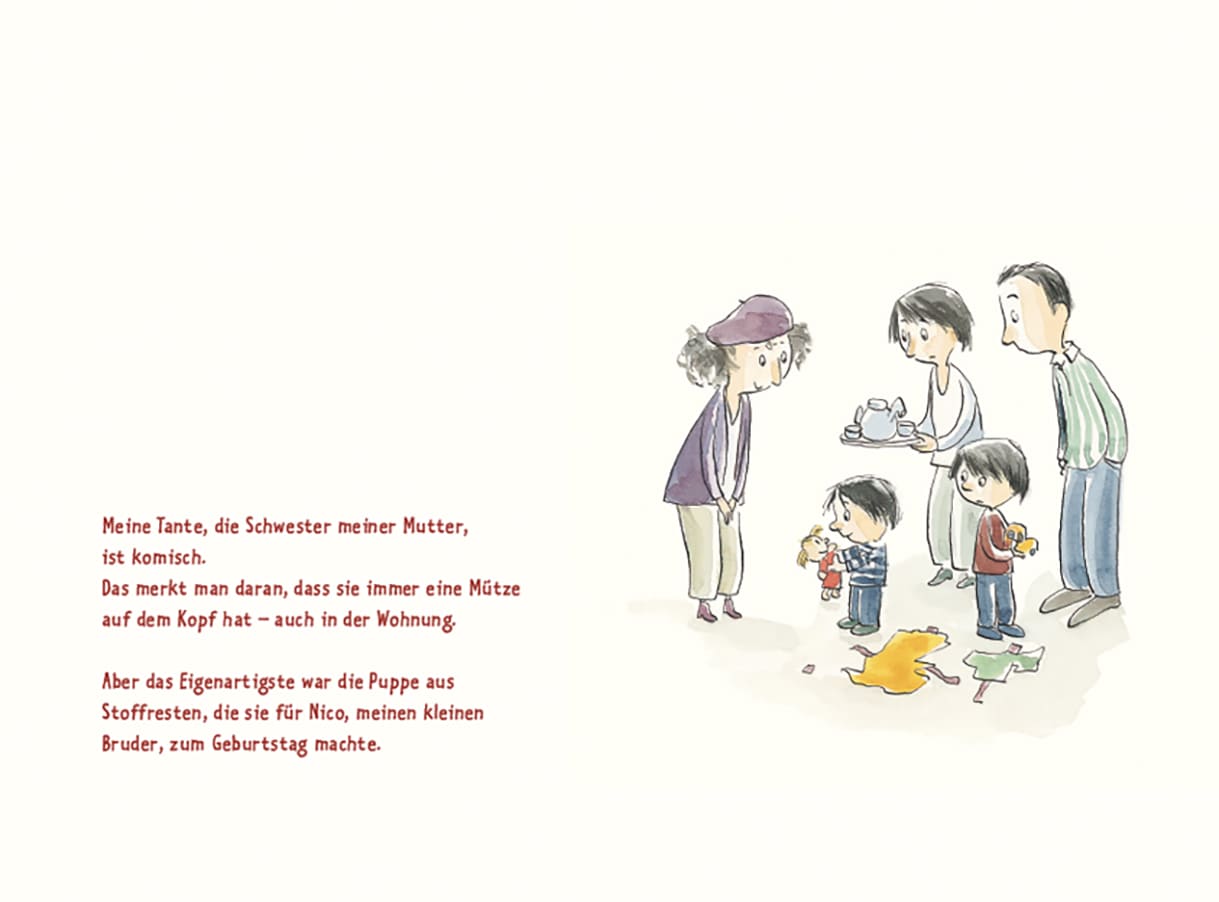

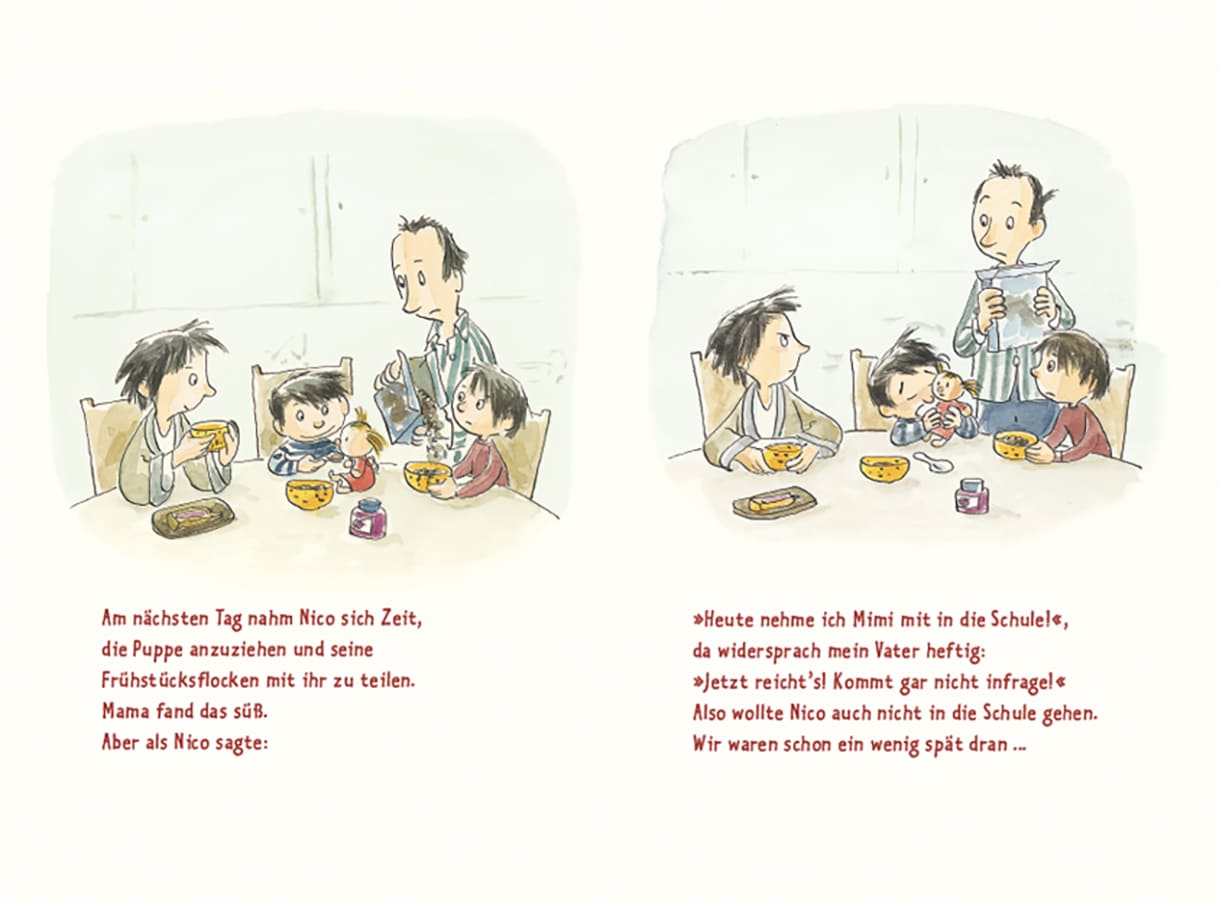

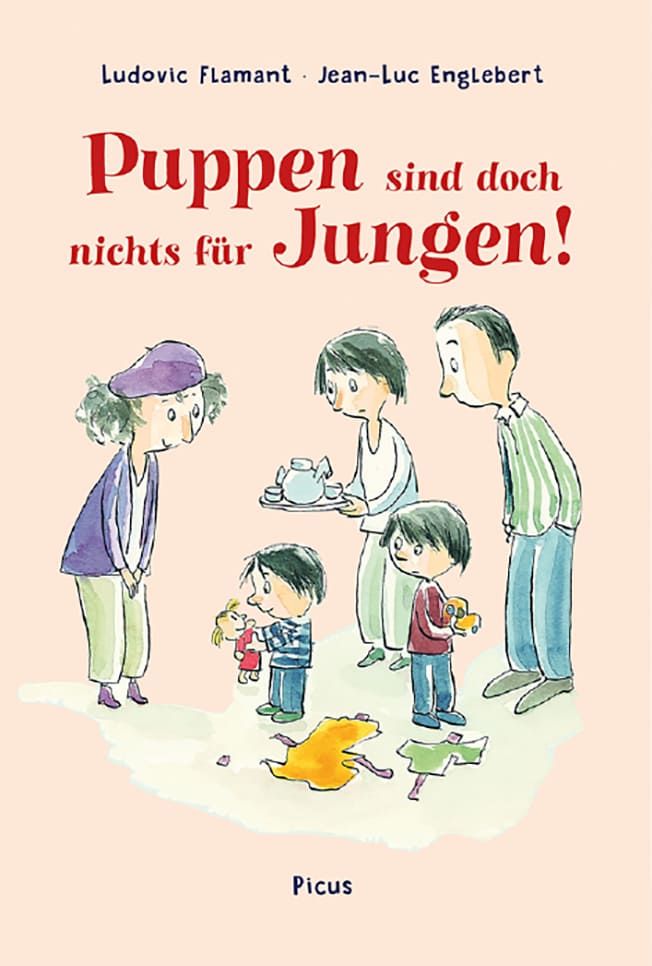

Nico, der jüngere Bruder des ich-erzählenden, namenlos bleibenden, Kindes, kriegt von seiner Tante eine Puppe geschenkt, freut sich und nennt sie Mimi. Das freut den Papa gar nicht, „heute Abend gehen wir dir ein super Spielzeug kaufen. Ein echtes Jungenspielzeug“, kündigt er an. Doch weder Schwert noch Feuerwehrhelm oder Rennauto, das der Vater ihm vorschlägt, taugt Nico, sondern „einen Puppenwagen für Mimi“.

Da zuckt der Vater aus, kauft eine große Werkzeugkiste, was seinen jüngeren Sohn zum Weinen bringt und Mama an der Kassa zur Frage veranlasst, „wozu ein Geschenk gut sein soll, das … zum Heulen bringt.“

Klar, so kann’s nicht bleiben und so hat dieses reich bebilderte Buch Puppen sind doch nichts für Jungen! (Text: Ludovic Flamant; Übersetzung aus dem Französischen: Alexander Potyka; Illustration: Kean-Luc Englebert) letztlich eine große Wendung – die sei natürlich hier nicht verraten.

Während Mädchen – trotz aller Versuche, Errungenschaften in Sachen Gleichberechtigung zurückzudrängen einerseits, und der in vielen Ländern, darunter auch Österreich noch immer nicht gleichen Bezahlung für gleiche Arbeit andererseits – doch so ziemlich alle Wege offenstehen, werden Buben, die mit Puppen spielen oder andere, die gern tanzen, viel zu oft belächelt, ausgelacht, runtergemacht oder sehen sich Erwachsenen gegenüber, die ihnen Fürsorglichkeit und Sanftheit austreiben wollen. Sich dann aber über männliche Gewaltbereitschaft wundern ;(

Welches der Bilder ist von einem Menschen fotografiert und welches hat eine Künstliche Intelligenz (KI) erstellt? Sofort schnellen einige Hände der vor den Fotos befragten Kinder in die Höhe. „Das rechts, die Frau im Labor hat nur einen blauen Schutzhandschuh an und die Pipette schwebt in der Luft“, sagt eines der Mädchen aus der Mehrstufenklasse der Volksschule Brüßlgasse in Wien-Ottakring.

Menschen- oder KI-gemachte Fotos war eine von drei Stationen des durch Europa tourenden „Curiosity-Cubes“ (Neugier-Würfel), der zwei Tage lang Halt im MuseumsQuartier Wien – knapp vor der fast schwarzen Wand des MuMoK (Museums Moderner Kunst“ in jenem Hof, an dessen anderer Seite das AZW (ArchitekturZentrum Wien liegt). Wobei „Würfel“ stimmt, selbst halbwegs genau genommen, nicht wirklich. Die „Heimat“ des mobilen Experimentier„kastens“ ist ein umgebauter Schiffs-Container; solche sind ein bissl größer als jene Metallkisten, die auf LKW genau drauf passen; und selbst die sind länger als breit bzw. hoch. Aber gut, das englische Cube umfasst auch Räume, deren Seiten nicht gleich lang sind 😉

KI ist das diesjährige Thema der Tour – bei den beiden anderen Stationen – jede Klasse teilt(e) sich in drei Gruppen, die reihum alle Experimente und Spiele machen konnten. Eine Station, die von vielen Kindern der Klasse von KiJuKU danach befragt, sehr geschätzt wurde, war das Bauen eines Weges von zu Hause in die Schule. Kärtchen mit schwarzen dicken Linien, gerade oder mit einer Kurve – wie sie auch aus manchen Brettspielen bekannt sind – mussten einen geschlossenen Weg ergeben. Auf solche setzten die Kinder dann winzige, kreisrunde Roboter. Die simulierten sozusagen fahrerlose Autos, blieben auf der Straße, stoppten bei roten Ampeln, verringerten beim Verkehrszeichen für Baustellen das Tempo und so weiter. „Cool, dass wir da selber die Straßen für die Roboter bauen konnten“, kam es von einem der Kinder danach und gleich stimmten viele andere ein, „das hat mir auch am besten gefallen“.

Andere meinten hingegen, „wir haben eh schon in der Schule in Freiarbeit mit größeren Bee-Bots gearbeitet“.

Ein bisschen tricky fanden nicht wenige die dritte Station – das meinten auch einige der Betreuer:innen für sich selber. Auf einem Spielfeld mit 100 kleinen Knöpfen, die bei Berührung zu leuchten beginnen, taucht immer auf der linken Hälfte ein Muster auf – das gilt es auf der rechten Spielhälfte zu „spiegeln“. Herausfordernd war nicht zuletzt, dass sich zwei verschiedene Rot-Töne sehr ähnlich sind, und die strahlende Sonne machte dies noch schwieriger. Manche Kinder setzten sich daraufhin so auf den Boden, dass sie mit ihren Oberkörpern Schatten auf das Spielfeld warfen 😉

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… wollte natürlich von den Volksschüler:innen auch wissen, ob sie einerseits selber schon mit KI-Tools experimentiert haben und / oder andererseits bei Bildern oder Informationen im Internet nicht ganz sicher waren, von Menschen oder sozusagen Robotern gemacht?

So manche haben bei etlichen Fotos, unter anderem wurden Hundewelpen genannt, schon überlegt und genauer geschaut, ob Merkmale von KI-generiert zu erkennen gewesen wären. „Hausübung gemacht hab ich nicht mit einer KI, aber einmal hab ich meine HÜ kopiert und von ChatGPT überprüfen lassen, ob sie auch wirklich richtig ist“, erzählt ein Schüler.

Der Curiosity Cube wird vom internationalen Pharma- und chemischen Unternehmen Merck (60.000 Mitarbeiter:innen weltweit; Gründung 1668 in Darmstadt, Deutschland, mit einer Apotheke) betreiben und auf Reisen geschickt. In den USA und Kanada begann diese Förderung von Wissenschaft an Kinder bringen 2017, in Europa tourt der Container seit 2022, in Österreich war er nun erstmals; übrigens auch in Afrika in einigen Ländern im Süden (Südafrika, Botswana, Lesotho, Namibia und im kleinen Eswatini (bis 2018 Swasiland), aber auch kaNgwane genannt, einem Königreich zwischen Südafrika und Mosambik).

Der „Neugier-Würfel“ bezieht einen Teil des benötigten Stromes aus der Kraft der Sonne (solarbetrieben). Betreut werden die Stationen von Mitarbeiter:innen der Firma, den meisten im Rahmen ihrer Freistellung für freiwillige, ehrenamtliche Tätigkeiten (16 Stunden oder zwei Arbeitstage pro Jahr) – die sie aber auch woanders ausüben können.

Seit mehr als 20 Jahren vermitteln in den Sommerferien, mittlerweile an den meisten Hochschulen Kinderunis Lust an Wissenschaft, Forschung, vor allem am Neugierig-Sein und Fragen-Stellen. Nach zwei Wochen Kinderuni in Wien werden die Kinder, die zur Sponsion kommen wollen, gefragt / gebeten, wer von ihnen gelobt, nie aufzuhören, Fragen zu stellen und Antworten darauf zu suchen, werde mit dem Titel Magistra oder Magister universitatis iuvenum belohnt.

Die Kinderuni Wien betreibt seit ein paar Jahren auch ganzjährig DOCK an einem Donaukanalufer (1090, Spittelauer Lände). Der Science Pool bietet ganzjährig Workshops an. Beide in praktisch allen Wissenschaftsdisziplinen. Und im „Zirkus des Wissens“ an der Linzer JKU (Johannes Kepler Universität) werden manche wissenschaftliche Themen in theatralen Geschichten auf die Bühne gebracht.

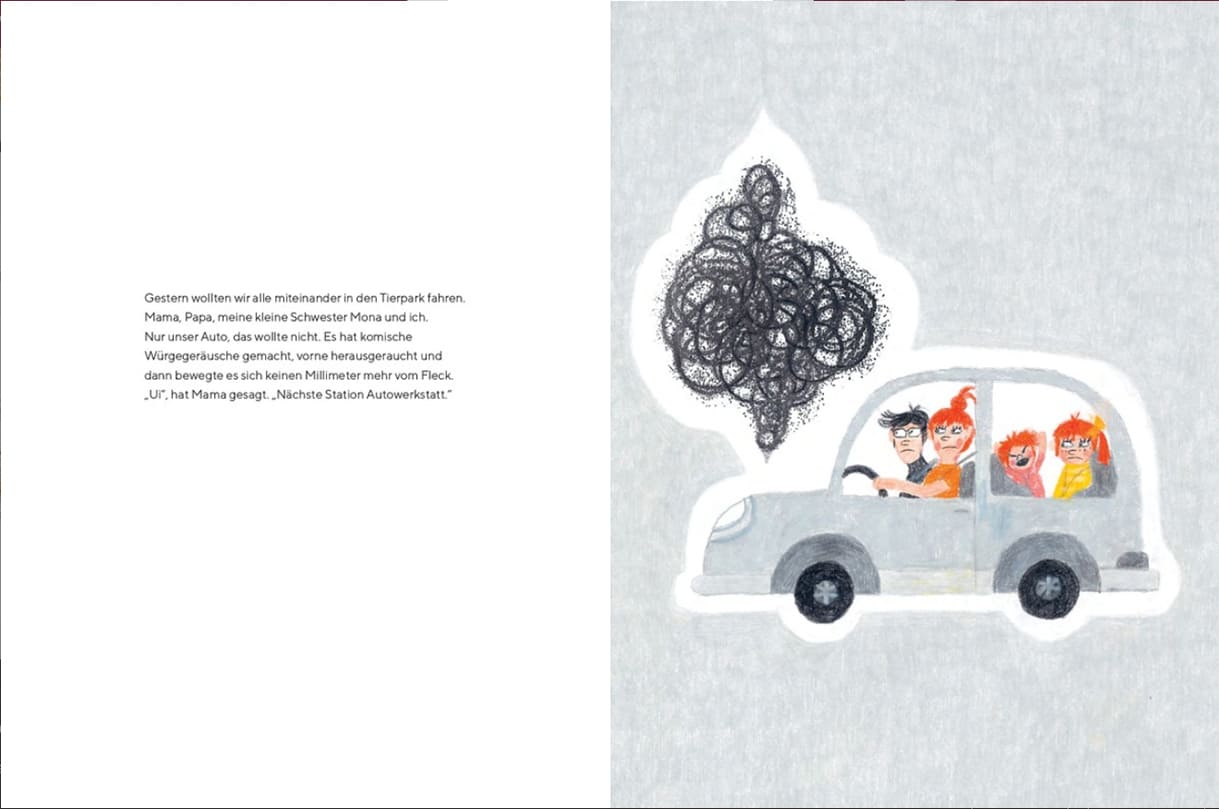

Ach wie gut, dass das elterliche Auto einmal „streikt“, wenngleich diese sehr dunklen Rauchwolken eher auf ein Uralt-Vehikel hindeutet. Aber, diese Szene ist für die mehrfach preisgekrönte Autorin und Illustratorin Leonora Leitl ohnehin „nur“ eine Art Schuhlöffel für ein Loblied auf die Fantasie von Kindern, wenn sie zu Fuß einen Weg zurücklegen. Da entdecken sie viel, das Erwachsene übersehen (würden), bleiben da und dort stehen, oder finden etwas, auf das sie klettern können oder darüber springen, staunen, versinken in Geschichten… nicht selten stören Erwachsene dabei mit „komm, geh schon weiter!“

Das erspart die Gestalterin von „Wir sind ja nicht aus Zucker!“ ihrer Titelheldin Sanna. Grantig, unausgegoren und genervt lässt Leitl Mama, Papa und die jüngere Schwester Mona rund um den Frühstückstisch dreinschauen, während Sanna fröhlich meint, wenn das Auto nicht fährt, könne sie ja zu Fuß in die Schule gehen. Wenn sie sich beeilt, erwischt sie sogar noch ihre Freund:innen – Action-Alma und Käpt’n Kurti, die schon länger auf diese Art und Weise ihren Schulweg – und den nach Hause zurücklegen.

Skeptische Mutter, erhellter Blick des Vaters, der gleich von seinen Schulweg-Abenteuern zu schildern anfängt – und sich dabei seines Spruches von damals erinnert, der dem Buch auch den Titel gegeben hat.

Gesagt, pardon geschrieben, und getan. Sogleich lässt die Autorin und Illustratorin, die hier vor allem mit Buntstiften und Wachsmalkreiden gearbeitet hat und stilistisch von Kinderzeichnungen ausgegangen ist, das Trio in fantasievolle Abenteuer eintauchen: Durch Schluchten, vorbei an wilden Tieren samt einem Säbelzahntiger, einem Imbisstand-Hexer und einer – im Text zahnlosen, im Bild ein-zahnigen – Hexe in einer Höhle. Weitere Stationen sind Sumpf, Moor, Vulkan und manches mehr – das du vielleicht in deiner Fantasie nochmals ausschmücken, ergänzen oder anreichern möchtest.

Natürlich kommen die drei Kinder – gerade noch – rechtzeitig in der Schule an, um sich auf dem Heimweg neue Abenteuer auszudenken. Vielen Kindern müsste das zu Fuß in die Schule gehen – noch dazu mit Freund:innen oder Kolleg:innen ja vielleicht weniger schmackhaft gemacht werden als Eltern. Da gibt’s eine ganze Reihe, die aus falsch verstandenem Sicherheitsgefühl ihre Kinder mit dem Auto am liebsten direkt bis vor die Schultüre bringen würden. Dieser starke Autoverkehr vor Schultoren ist allerdings eine Gefährdung weswegen viele Schulen am liebsten die Schulvorplätze autofrei machen (würden).

Und „nebenbei“ legen viele Kinder mehr Wert auf umweltfreundliches Verhalten – daraus hat sich sogar schon seit Jahren die Aktion von „Pedibus“ entwickelt, sozusagen Schulbus zu Fuß – mit gemeinsamer Geh-Strecke und Haltestellen zum „Ein-“ bzw. „Aussteigen“.

Aus tragischem aktuellen Anlass muss das aktionstheater ensemble, das ab Donnerstag „Ragazzi del Mondo“ im Bregenzer Kosmos Theater (Details siehe Info-Box) spielt, jeweils eine Vorbemerkung – auf kleinen Plakaten im Foyer anbringen und damit’s niemand übersieht, auch vortragen, und die sei auch hier auszugsweise veröffentlicht: „Sämtliche Textpassagen, wie etwa die Tatsache, wie leicht es ist, in Österreich an Waffen zu gelangen, sind im Laufe des Probenprozesses entstanden und somit keine direkte Reaktion auf die jüngste Tragödie des Amoklaufs in Graz. Es handelt sich im Stück also um Reflexionen auf das allgemeine Zeitgeschehen.“ Samt dem Verständnis dafür, dass angesichts dieser Ankündigung, manche Besucher:innen das Stück unter diesen Voraussetzungen nicht anschauen können oder wollen.

Gleich in der ersten Szene steht die Lust am Schießen, auch wenn’s „nur“ auf Feldhasen ist, zu der Touren in den USA einladen, im Zentrum. Und dazu Erfahrungen aus Recherchen in einem österreichischen Waffengeschäft. Dort bzw. auf der Homepage eines solchen Dealers ist 1:1 zu lesen, was – hoffentlich nicht mehr lange so gelten wird: In drei Stunden von null auf Waffe samt dem psychologischen Gutachten. Das war übrigens bisher in der Berichterstattung nach dem Massenmord an dem Grazer BORG noch kaum bis nicht zu vernehmen – und ebenfalls bislang offenbar noch kein Thema bei der angekündigten Verschärfung der Waffengesetze: Ein Unternehmen, das Waffen verkauft, sorgt auch gleich für das Gutachten!!!???

Die heftige und aufgrund der Aktualitäten – Graz sowie Krieg Israel-Iran – noch heftigere Eröffnungsszene lässt den Atem des Publikums stocken, auch wenn die Gruppe schon vorab das jüngste Stück als „theatralisches Gemälde über die Möglichkeit und Unmöglichkeit des Miteinanders vor der Kulisse internationaler Kriegsszenarien, unter anderem die gestiegene Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft“ ankündigte.

Und so fetzen sich Darsteller:innen heftigst – und verströmen dabei auch noch teils riesengroße Lust an gegenseitigen zumindest verbalen Verletzungen. Klar, jede und jeder im Publikum weiß, das ist „nur“ gespielt. Aber es wirkt über weite Strecken derart authentisch, dass es innerlich wehtut – und noch viel mehr, weil viele der Auseinandersetzungen allzu bekannt vorkommen, dass sie zum Spiegelbild dessen werden, was permanent – vor allem – auf Social Media abläuft; und dazu so manches das sich im analogen Leben abspielt: Trotz schier unendlich vieler Worte und Sätze findet Kommunikation miteinander selten statt – aneinander vorbeireden, die / den anderen ignorieren, überhören trotz oder eben auch wegen der Lautstärke…

Konnten Menschen zu Beginn ihrer Geschichte nur (über-)leben, wenn sie zusammenhielten, so scheinen wir alle nicht nur in Sachen Umgang mit der Umwelt, sondern auch miteinander ziemlich kräftig an der eigenen Auslöschung zu arbeiten. Dem Planeten selber wird’s überspitzt formuliert wurscht sein. Wie schon Jura Soyfer in seinem Stück „Der Weltuntergang“ den Planeten Saturn sagen lässt: „Er hat sich gedacht, ein Zusammenprall ist eh überflüssig. Die Menschen rotten einander sowieso über kurz oder lang aus!“ Als Die Sonne zur Versammlung der Planeten reif, um die Störung der Sphärenharmonie zu besprechen und die Erde als Verursacherin ausmachte, entschuldigt der Mond diese mit der Bemerkung: Die Erde hat Menschen.

Das aktionstheater ensemble hat natürlich auch Kinder der EINEN Welt (Ragazzi del mondo) wie immer gemeinsam entwickelt: Mastermind Martin Gruber mit dieses Mal Zeynep Alan, Isabella Jeschke, Thomas Kolle, Kirstin Schwab, Benjamin Vanyek (Schauspiel, Tanz und Text) sowie den Live-Musikern Andreas Dauböck (Drums, Klavier, Synthesizer, Looper, Gesang) und Pete Simpson (Gesang, Bass); und dazu noch Martin Ojster (Dramaturgie), Valerie Lutz und Martin Platzgummer (Bühne) sowie Luis Kaindlstorfer (Kostüme). Und wie ebenfalls praktisch immer zielt die Inszenierung darauf ab, dass sie die Zuschauer:innen nicht außen vor lässt und über „die anderen“ erzählt, sondern sich das Ensemble selbst sowie das Publikum in die „Selbst-)Kritik einschließt.

Und damit dies auch möglich ist, die Distanz, die vierte Wand durchbricht, weist trotz aller Heftigkeit auch „Ragazzi del Mondo“ die eine oder andere humorvolle Passage und Szene auf, auch wenn das Lachen dann – bewusst provoziert – nicht selten im Hals stecken bleibt.

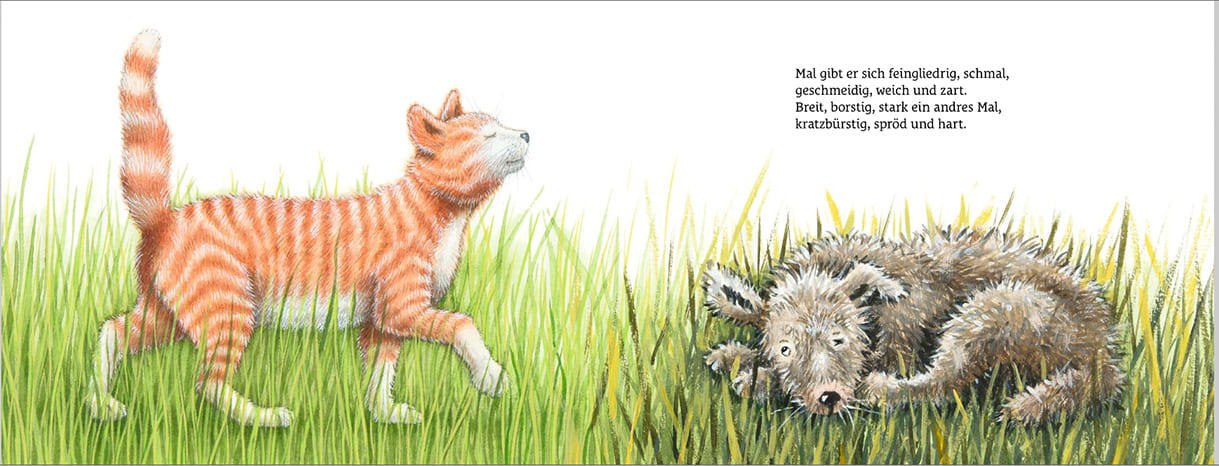

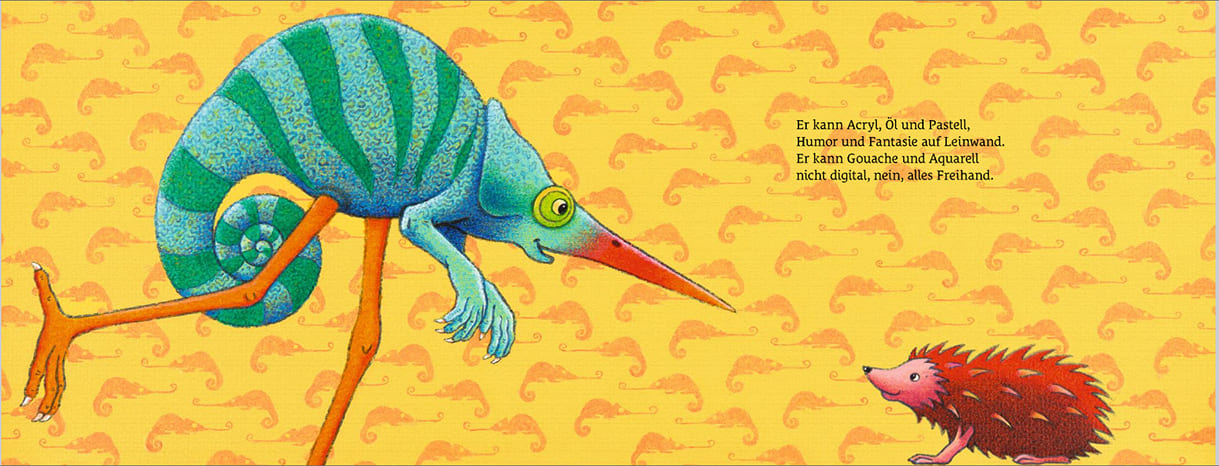

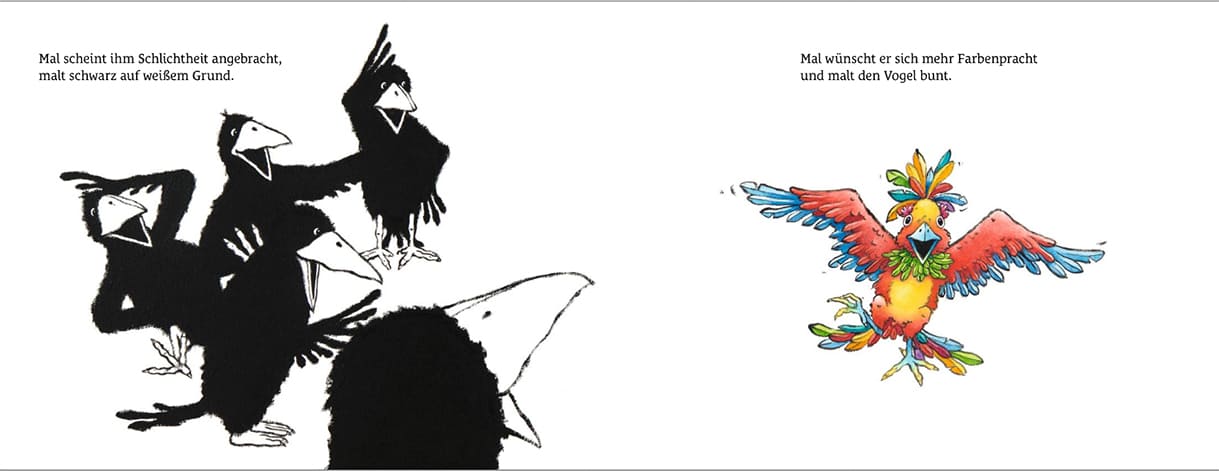

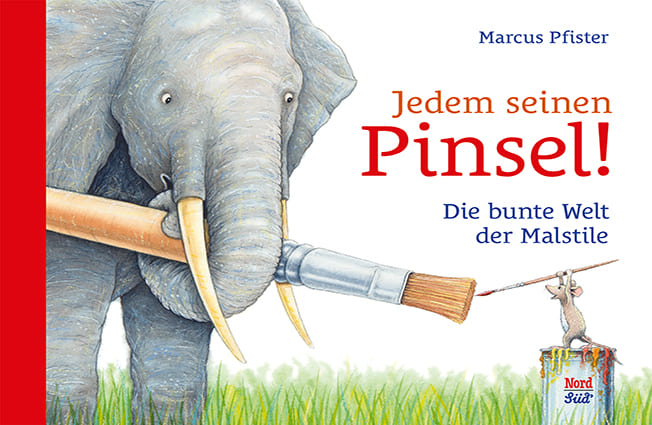

Ein Elefant trägt einen breiten, großen Pinsel fast wie einen Baumstamm in seinem Rüssel. Freundlich-neugierig schaut er auf die Maus mit ihrem zarten Malgerät, die auf einem bunten Farbtopf steht. So deutet der Autor und Illustrator Marcus Pfister schon auf der Titelseite seines jüngsten von mehr als fünf Dutzend Bilderbüchern die Vielfalt an, die Leser:innen und vor allem Schauer:innen auf den folgenden Seiten erwarten wird.

In „Jedem seinen Pinsel! Die bunte Welt der Malstile“ versammelt er viele seiner bisherigen Schöpfungen, einige davon Titelhelden früherer Bücher. Klar, dass da auch der Regenbogenfisch nicht fehlen darf, dem er schon rund ein Dutzend Abenteuer gewidmet hat. Hier aber spielt er nur eine „nebenbei“-Rolle.

Pinguine, das tanzende Walross Franz-Ferdinand, Mondrabe, Pardiesvogel, Maus Mats, Igel Mitschka und noch so manch anderes seiner gemalten und mit Geschichten ausgestatten Tiere bevölkern zunächst 12 Doppelseiten, bevor’s auf vier weitere mit einem Überblick über Pfisters Schaffen geht – auf diesen erläutert er auch jeweils, zu welchen Pinsel und Farben sowie weiteren Illustrationsmöglichkeiten (nicht zuletzt die glänzenden Heißfolienprägungen) er gegriffen hatte.

Und was so alles Pinsel und Farbe – auch wenn’s in seltenen Fällen nur eine ist – aufs Papier „zaubern“ können, wie unterschiedlich scharfe Kanten oder ausfransende Striche ein Tier erscheinen lassen. Und vieles mehr.

Alles erzählt aus der Sicht von Pinseln: „Mal scheint ihm Schlichtheit angebracht, malt schwarz auf weißem Grund“ – auf der einen Seite und als ergänzenden Gegensatz auf der gegenüberliegenden Seite: „Mal wünscht er sich mehr Farbenpracht und malt den Vogel bunt.“

Marcus Pfister will mit diesem Buch aber neben dem Überblick über die Vielfalt seiner Arbeit geben, sondern vor allem: Es würde mich sehr freuen, wenn daraus bei euch die Lust am eigenen kreativ-Sein geschürt wird. Ich wünsche euch viel Freude dabei!“

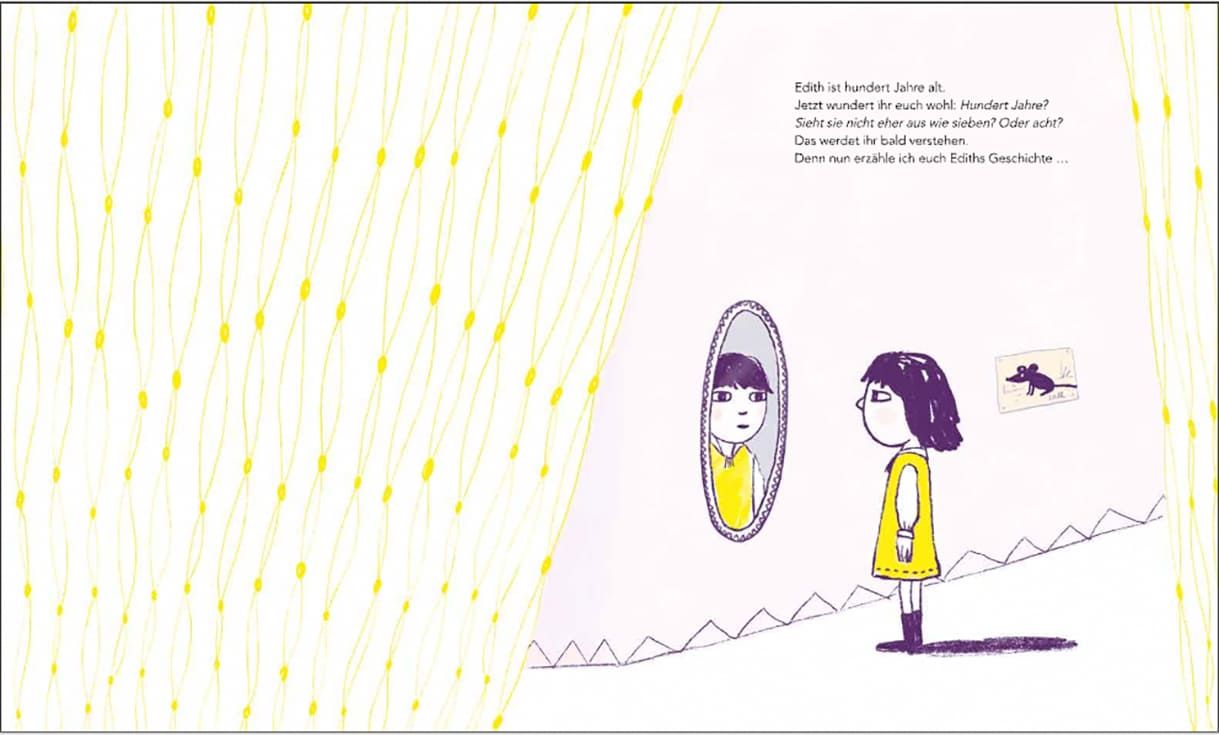

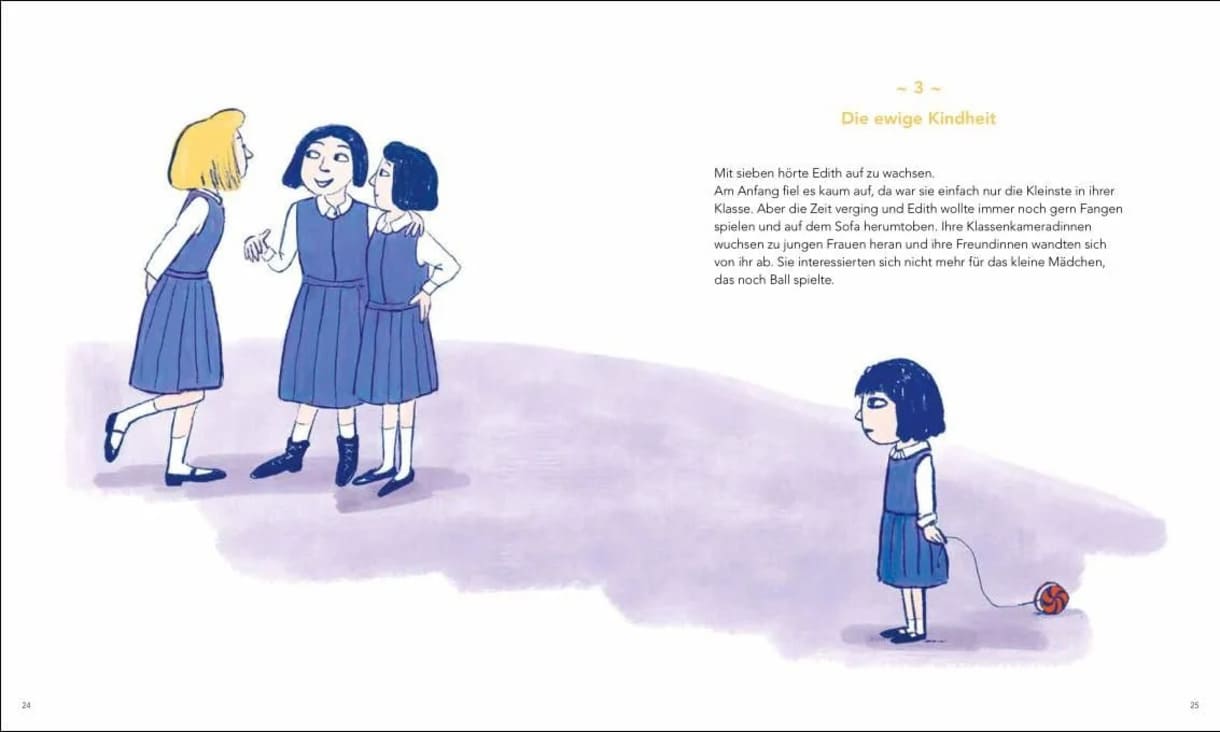

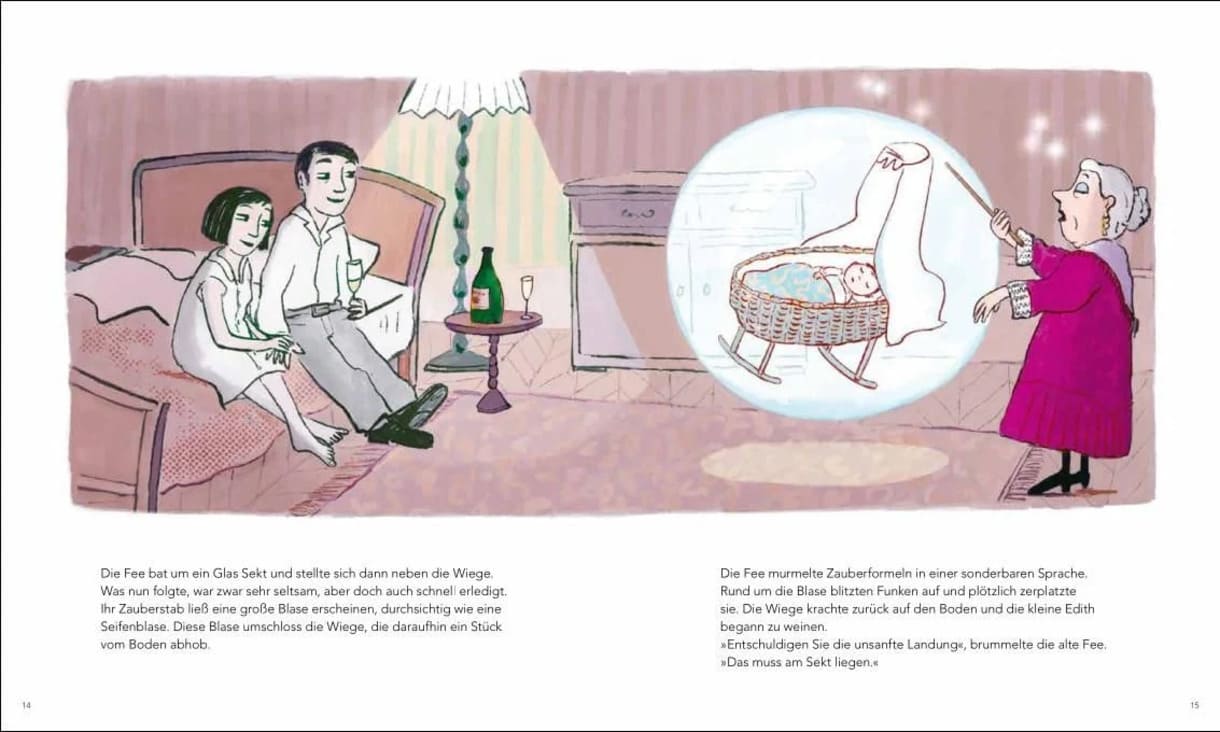

In einem mitreißenden Mix aus unterschiedlichsten Tanzstilen von Musical bis Breakdance, begleitet von einer Live-Band, sowie Schauspiel und Videos in Comic- und Computerspiel-Ästhetik zauberten vor allem Studierende verschiedener Abteilungen der Anton Bruckner Privatuniversität Linz eine mit auch viel Witz gewürzte zeitlose Story, die vor allem Gier aufs Korn nimmt. „Sin City oder die salzigen Tränen der Edith Lot“ nimmt Anleihe bei der mehr als 2000 Jahre alten Geschichte der Stadt Sodom, die hier Sodor heißt. Sie ist DAS Symbol für Ansammlung sündiger, vor allem gieriger Menschen und findet sich sowohl im hebräischen Tanach als auch der christlichen Bibel und dem islamischen Koran – wie viele andere Geschichten der drei großen, monotheistischen Weltreligionen.

Auf halbem Weg hinauf auf den Linzer Pöstlingberg liegt diese Uni schön im Grünen, fast „paradiesisch“. In der Studiobühne „rockten“ die mehr als zwei Dutzend jungen Darsteller:innen, meist gleichzeitig auch Tänzer:innen diese Story, die – im Gegensatz zu den religiösen Büchern – der dort namenlosen Frau des Lot einen Vornamen, nämlich Editz, gaben und sie ins Zentrum rücken. Da es sich um eine reife Ensemble-Leistung handelt, seinen hier keine Mitwirkenden erwähnt – sie alle, auch das Leading-Team mit Idee, Konzept, Regie, Choreo und so weiter sind hier „nur“ in der Info-Box alle genannt.

Die Stadt ist dem Verderben geweiht, der (jeweilige) Gott will wegen der Sündhaftigkeit ein Exempel statuieren und sie vernichten. Engel wollen wenigstens Edith Lot, hier eine Aktivistin gegen den Raubtier-Kapitalismus, samt ihrer Familie retten. Einerseits mit Flügel, andererseits wirken sie auf der Erde irgendwie wie Aliens und doch wieder wie heutige Menschen, suchen sie doch verzweifelt nach einem Ladekabel für ihr SmartPhone.

So alt die Geschichte in ihren Grundzügen, so praktisch zeitlos und besonders aktuell sind diese knapp mehr als 1½ Stunden gegen Menschheit und Planeten zerstörende „Sünden“ ebenso wie für den Widerstand dagegen und für eine (menschen-)freundlichere Welt. Denn hier ist Frau Lot nicht nur eine von einer himmlischen Macht Auserwählte „sündenfreie“, sondern eben eine Kämpferin für eine bessere Welt und Klima und dessen Rettung versus Zerstörung ein zentrales Thema.

Würde sich auszahlen, damit auf Tour zu gehen, oder die Story von anderen großen, jungen Ensembles eigenständig neu zu inszenieren.

Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.

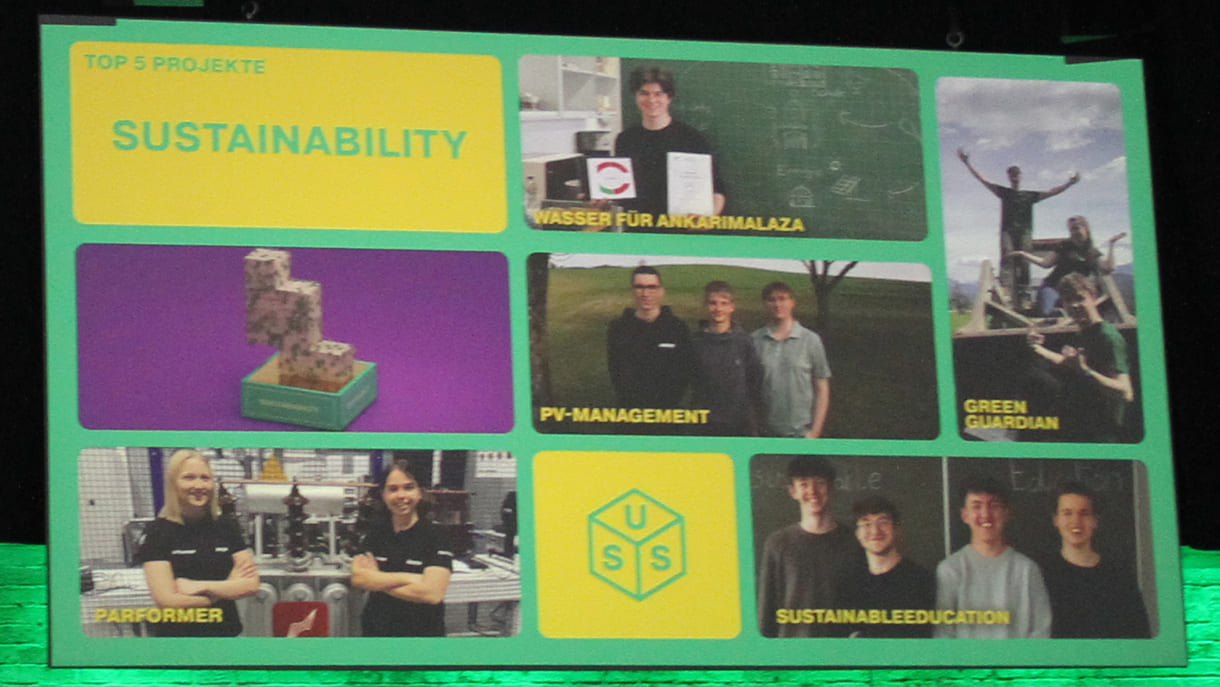

Honig und Essig? Klingt aufs erste, naja, nicht gerade verlockend. Doch es ist ein Jahrtausendealtes erprobtes, vor rund 2500 Jahren auch schriftlich verbürgtes Hausmittel, genannt Oxymel (meist im Verhältnis 3 bis 4 zu 1)– der zweite Wortteil ist für Honig bekannt und oxy – ebenfalls aus dem Altgriechischen – steht für sauer.

Gut, das wäre somit nichts Neues. Aber die „vitalOxy“-Jungunternehmer:innen aus der HBLA in Salzburg-Ursprung bauten nicht nur auf dem Wissen Theresa Mühlbachers auf, die von ihrem Vater, einem Imker, viel über Bienen und Honig einbrachte, sondern konnte es auch mit der von Iris Mackingers mütterlicher Kräuter-Expertise vermengen. Im wahrsten Sinn des Wortes.

Die beiden Genannten sowie Tristan Scheibenbauer, Maximilian Scheikl und Nico Kräutner vertraten als Quintett das gemeinsam mit vier weiteren Jugendlichen betriebene Unternehmen VitalOxy. Die Jungunternehmer:innen suchten Rezepturen mit gesundheitsfördernden Wirkungen für verschiedene Anlässe und gaben ihnen selbsterklärende Namen: Immun, Kraft, Darm, Kater und soll in besagten Fällen helfen. Der fünfte süß-saure dickliche Saft, den sie nach Wien mitgebracht haben namens „Küche“ könnte als Marinade oder beim Kochen Verwendung finden. 13 Sorten hatten sie im Laufe der Produktion gemixt.

Was aber ganz besonders an VitalOxy ist: „Wir verwenden den sogenannten Zementhonig, ja, der heißt wirklich so“, versichern die Jugendlichen dem zweifelnd dreinschauenden Journalisten. „Naja, der Fachbegriff ist Melezitose-Honig, der ist so fest, dass ihn Imker:innen kaum aus der Wabe kriegen, weshalb er meistens weggeschmissen wird. Man könnte die Wabe samt dem festen Honig kochen, aber dann verliert der Honig seine Nährstoffe. Wir haben uns gedacht, wir probieren’s einfach aus, diesen harten Honig mit Essig zu vermischen und schonend zu erhitzen. Das ist ein eigenes Verfahren, das wir entwickelt haben