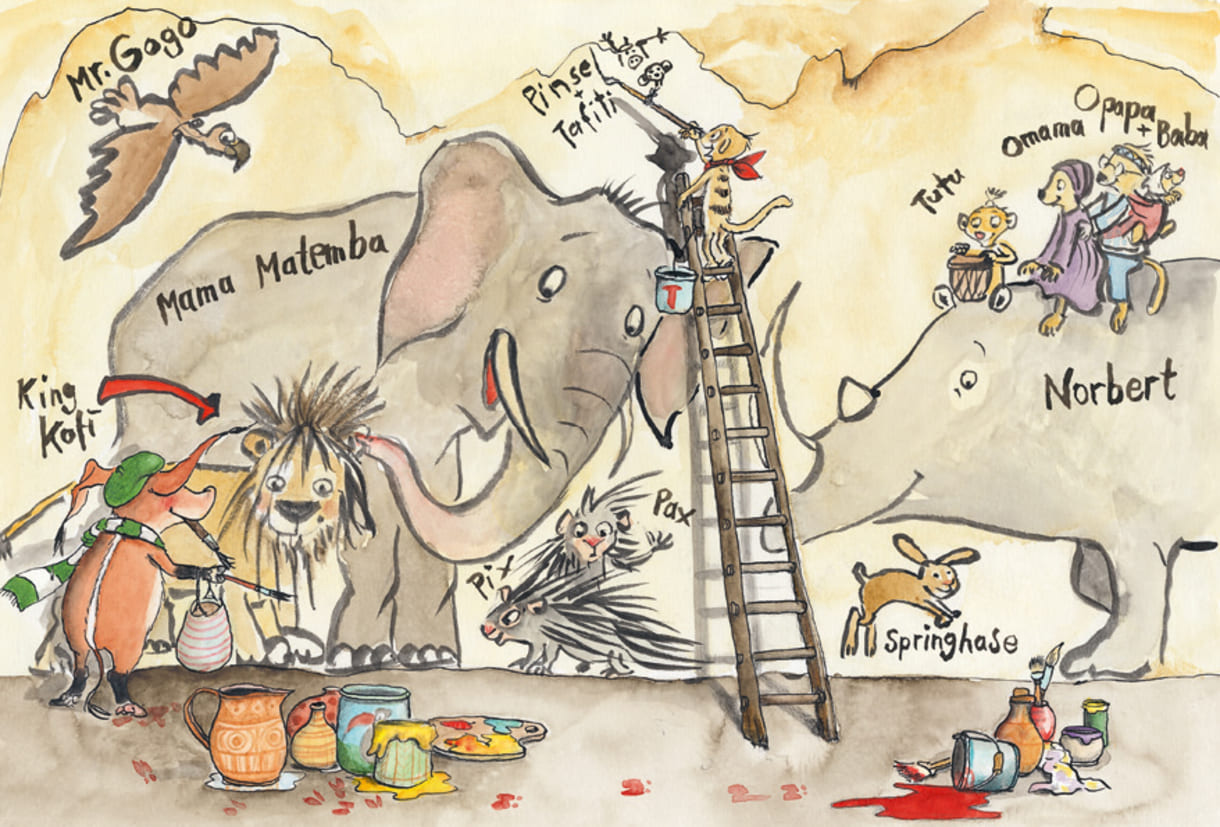

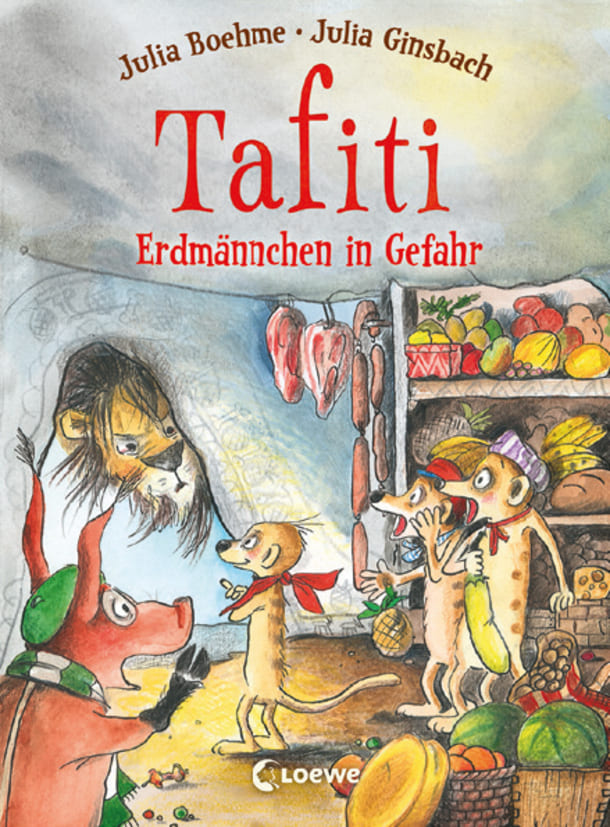

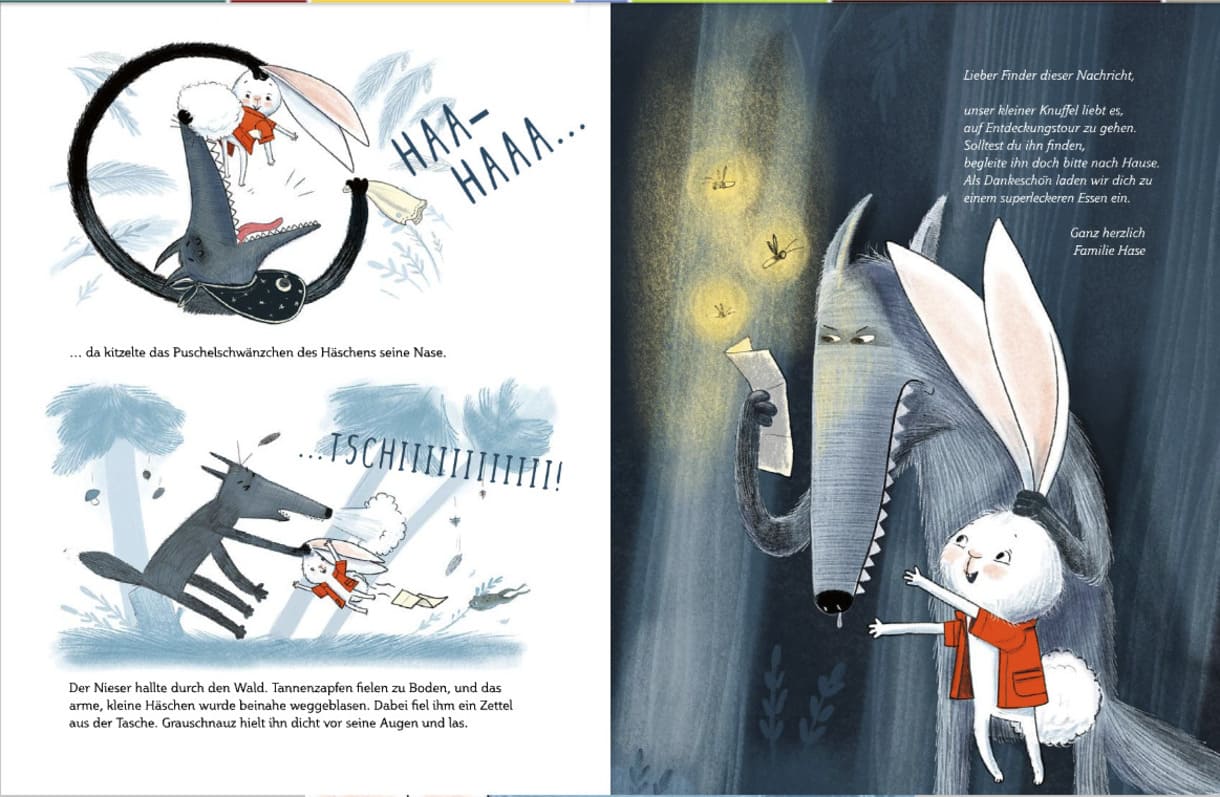

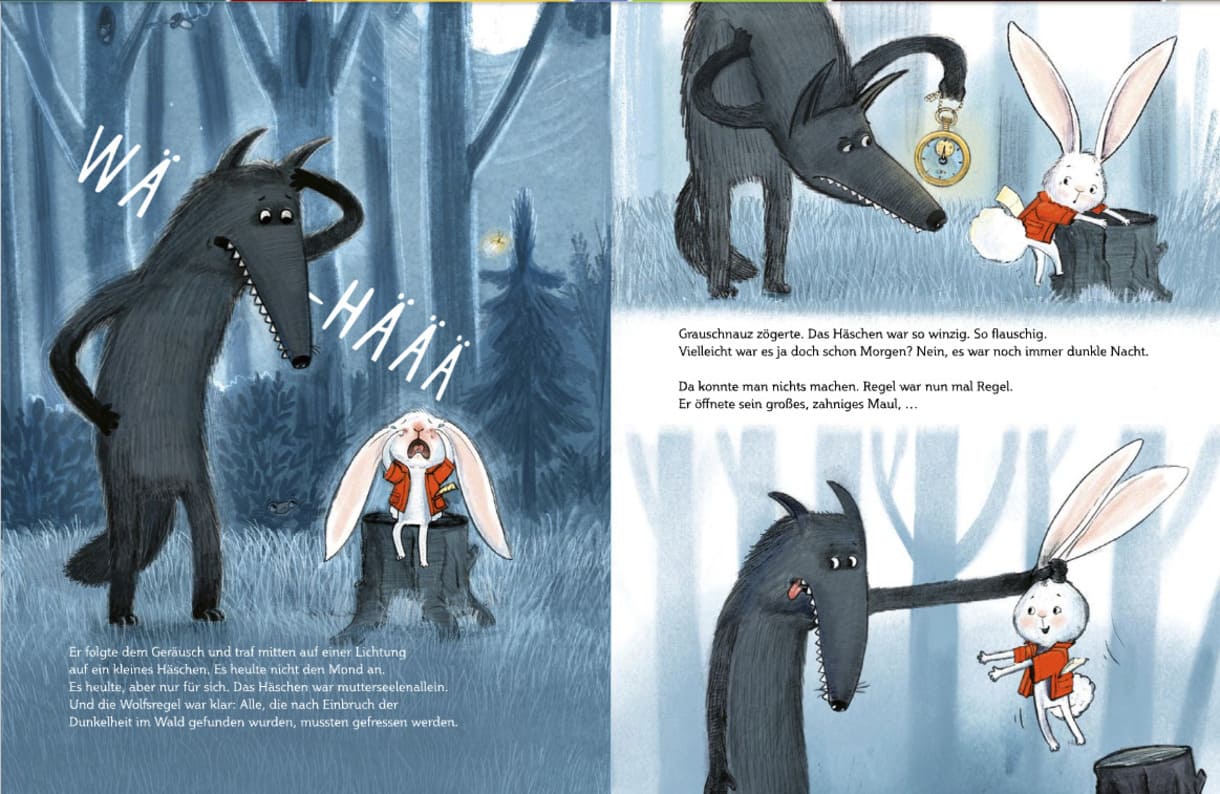

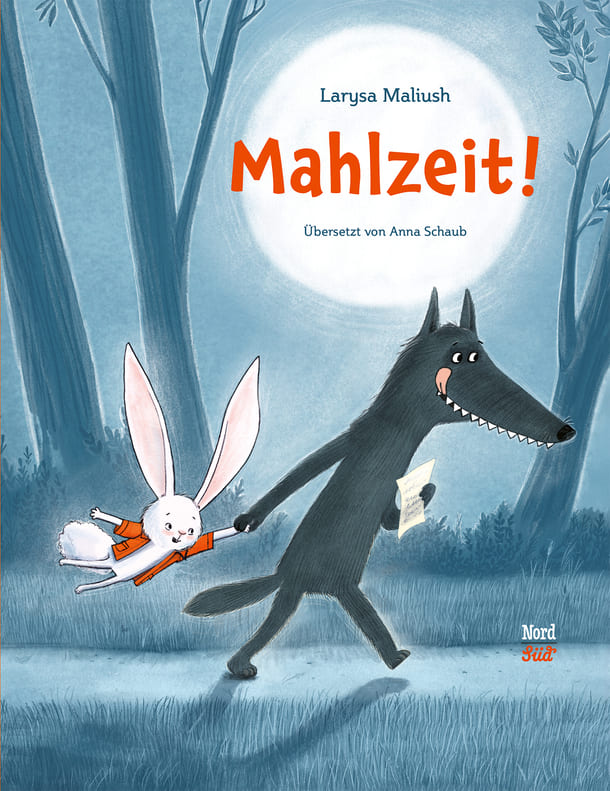

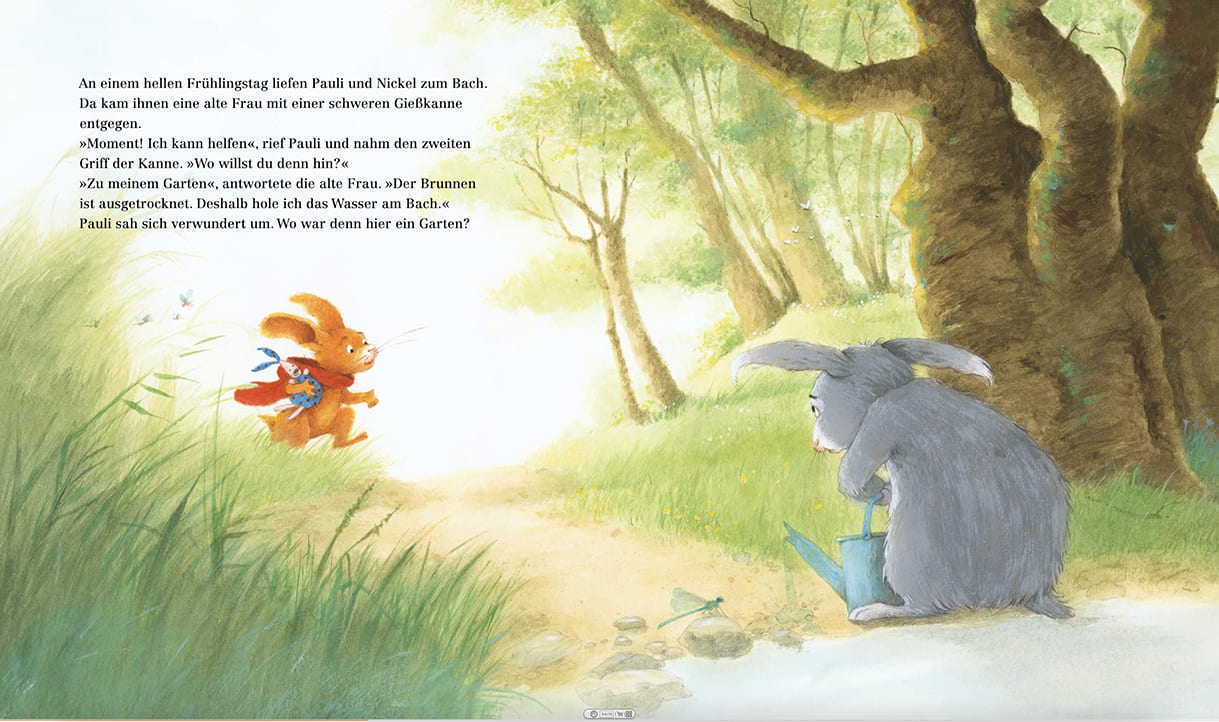

Bevor’s hier demnächst und das noch dazu ausführlich um den großen Kinoauftritt von Erdmännchen Tafiti und seiner abenteuerlichen Reise durch die Wüste – vor allem mit seinem Lebensfreund Pinsel, seines Zeichens ein Pinselohrschwein – geht, noch schnell eine Besprechung des jüngsten regulären Bandes (Nummer 23) aus dieser Reihe von den beiden Julias Boehme (Autorin) und Ginsbach (Illustratorin).

„Erdmännchen in Gefahr“ passt ziemlich gut zum Filmabenteuer „Tafiti – Ab durch die Wüste“. Doch hier sind es vor allem Verwandte des Titelhelden, die sich manchmal in Gefahr begeben, viel öfter aber solche wittern, auch wenn Tafiti himself dann stets klärend eingreift. Die vermeintlich gefährlichen Tiere sind dann allesamt Freundinnen und Freunde des Erdmännchen-Helden.

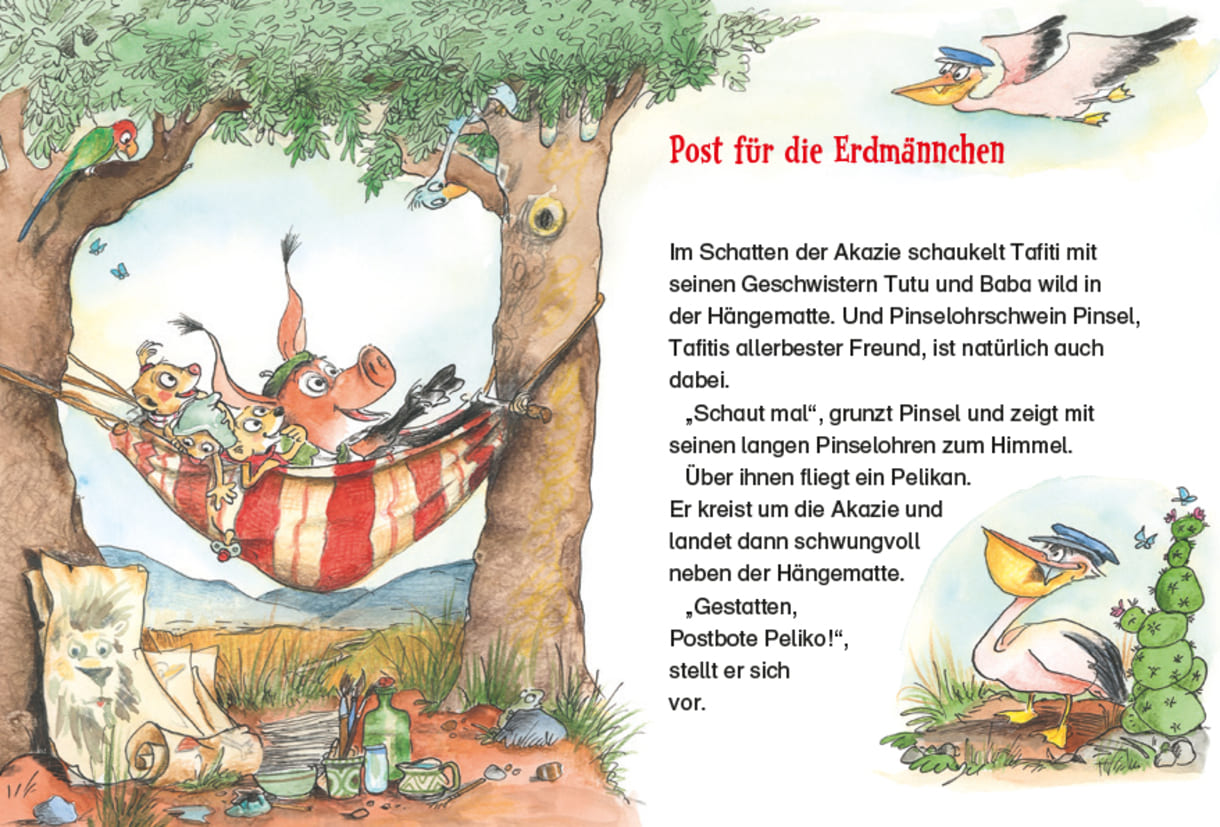

Der Kontakt zu den weitschichtig Verwandten, die weit weg auf einer Art Insel leben, kam über einen von einem Pelikan, der dank seines Schnabels als Postler arbeitet, zugestellten Breifes zustande. Und nun wandern Zula und Jabari in Richtung Tafitis Familie. Alles halten sie für Löwen und damit lebensbedrohlich. Doch einmal ist es ein Vogel Strauß, dann wieder sind es Elefanten. Doch dann taucht wirklich King Kofi der Löwe auf.

Natürlich werden alle Abenteuer glücklich überstanden, so viel darf doch verraten werden, ohne die Spannung des wieder licht lesbaren und reich illustrierten Buches zu zerstören.

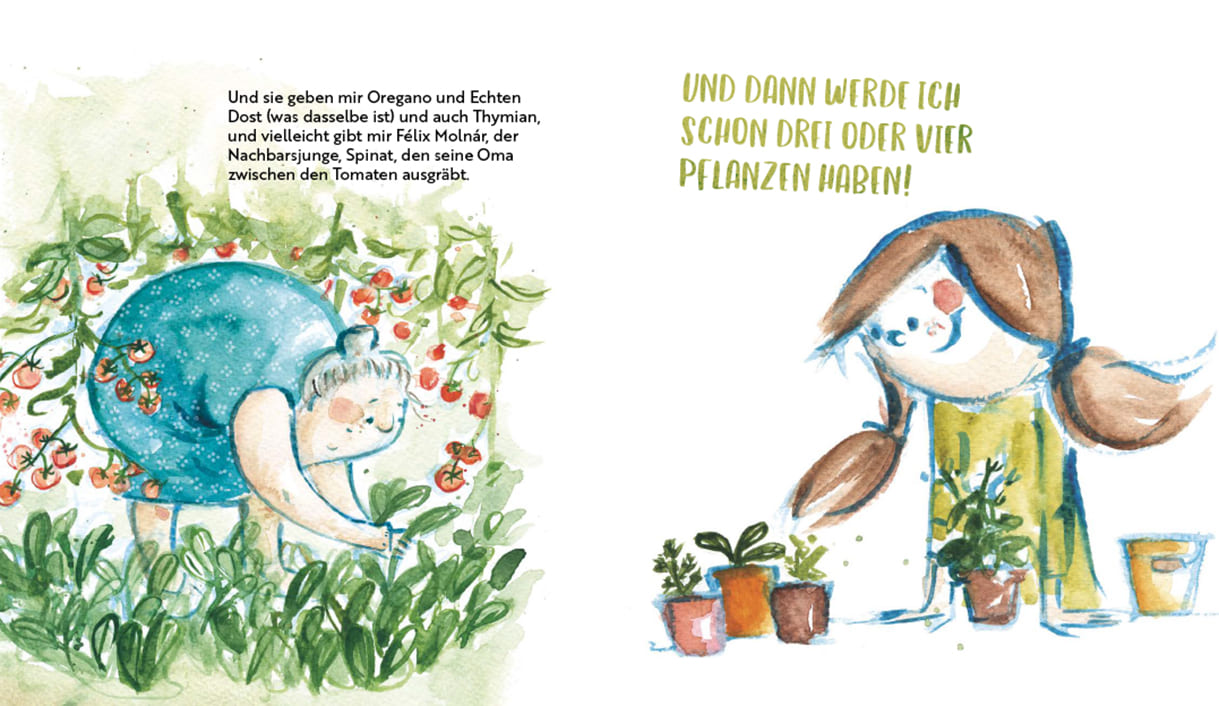

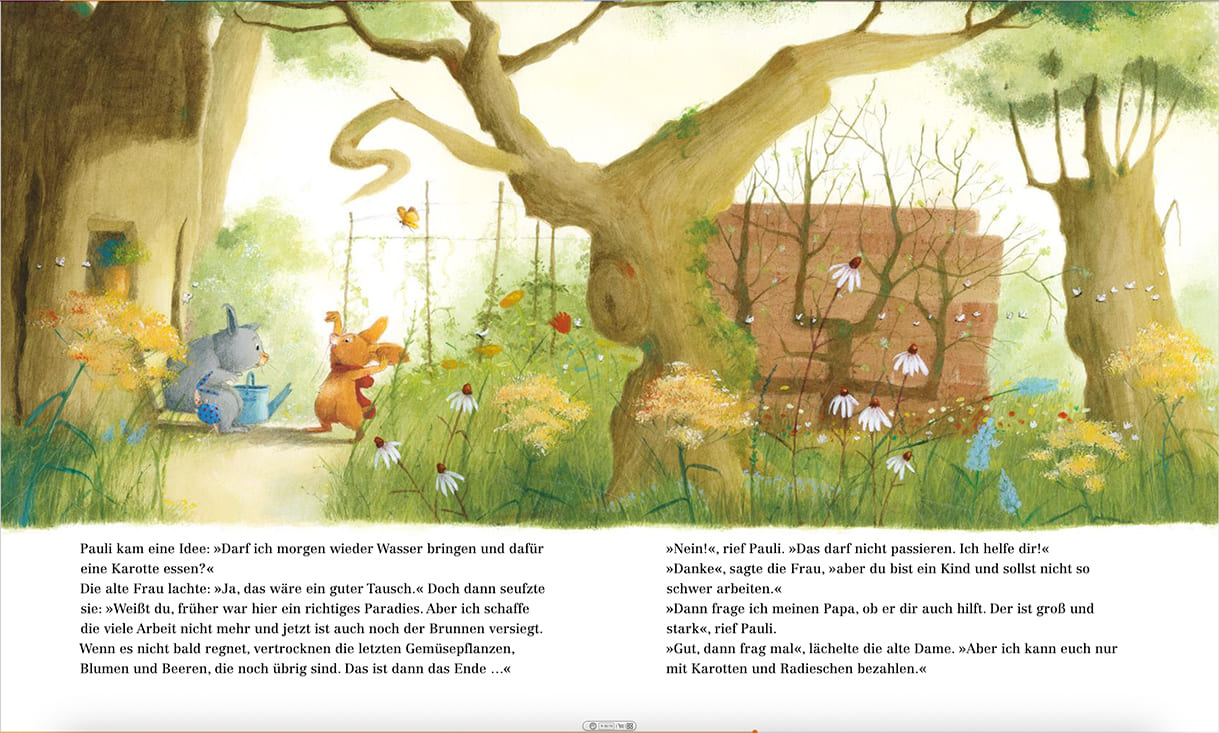

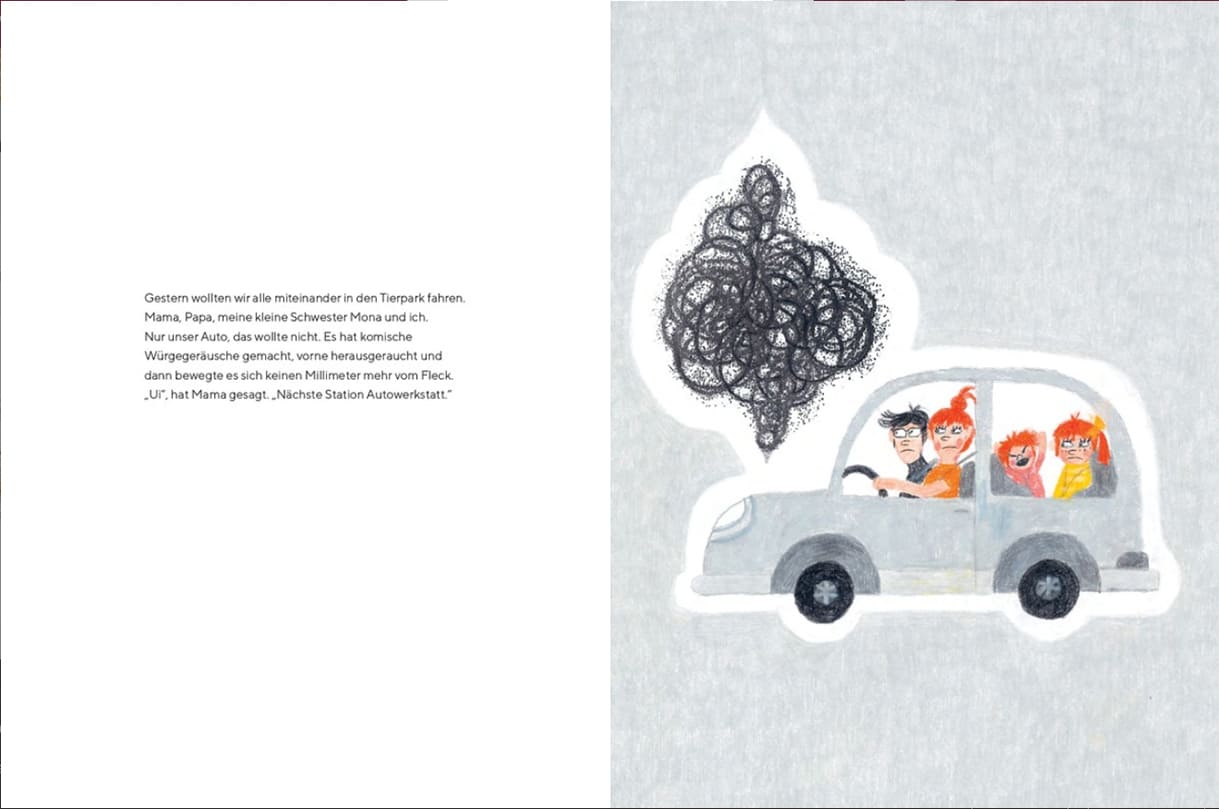

Was im Titel vielleicht ein wenig seltsam wirkt „Pizzasoßen-Beet“, beginnt mit der möglicherweise großspurig wirkenden Ansage der Titelheldin „Ich bin Minka und mein Plan ist, die Welt zu retten“.

Minka ist ein Kind, hat aufgeschnappt, dass die Erde in Gefahr ist und „wenn kein Wunder passiert, ist das Ende nah“.

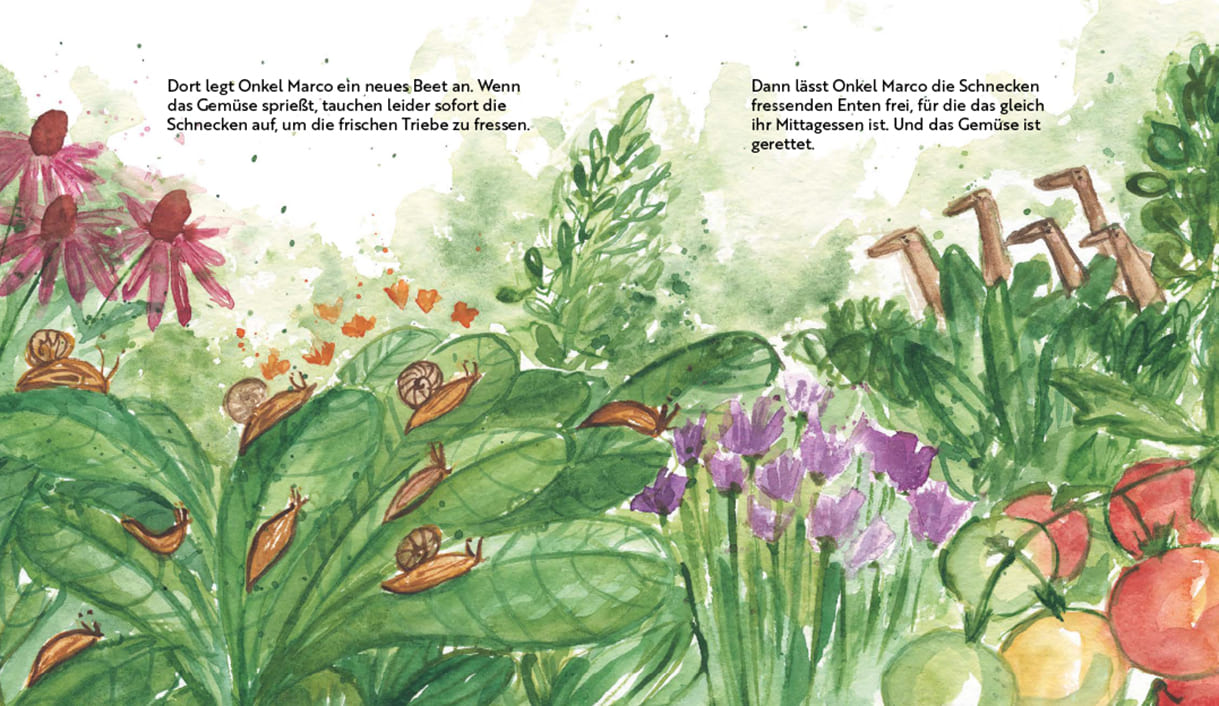

Aber statt in Ohnmacht zu verfallen oder nur große Reden zu halten, will dieses Mädchen was tun. Und lernt vom Onkel Marco und dessen aufs Erste eher verwildert ausschauenden Garten, dass es ganz gut ist, nicht nur eine Sorte zu pflanzen, sondern verschiedene miteinander. Und das ganz absichtlich, obwohl Tante Olga behauptet, Marco sei nur zu faul und wo ihm Samen aus der Hand fallen, dort wächst dann eben dies und das, kreuz und quer.

„Wenn zum Beispiel ein kleiner Käfer, sagen wir, die Tomate auffressen will, dann traut er sich nicht in ihre Nähe, weil er es hasst, dass der Knoblauch so stinkt“, erklärt der Marco seiner Nichte Minka.

Und von da ausgehend erklärt sich nach und nach auch der Großteil des Buchtitels „Minka, Onkel Marco & das Pizzasoßen-Beet“ – fast alles, was für eine Soße auf dieser beliebten Speise mit Teigunterlage gebraucht wird, bis hin zu den Gewürzen, lässt der Onkel eben in einem Beet neben- und miteinander sprießen. Benötigt keine chemischen Mittel zur Schädlingsbekämpfung, verhindert Weltreisen der Lebensmittel – und trägt so ein bisschen zur Rettung des Planeten bei.

Das nicht einfache Thema Biodiversität – verschiedene Pflanzen statt Mono-Kulturen – und dazu noch der Einsatz Schnecken fressender Enten, Käfer pickender Hühner – wird so in einer einfach daherkommenden Geschichte super und in ziemlich einfachen Sätzen erklärt.

Das reich, teils im Stil von Kinderzeichnungen bebilderte Buch von Írisz Agócs, die auch den Text auf Ungarisch verfasst hat (Übersetzung: Eva Zador) ist im Rahmen des von der Europäischen Union (EU) geförderten Projekts „Nachbarschaft schaffen, Brücken bauen durch Übersetzungen“ erschienen.

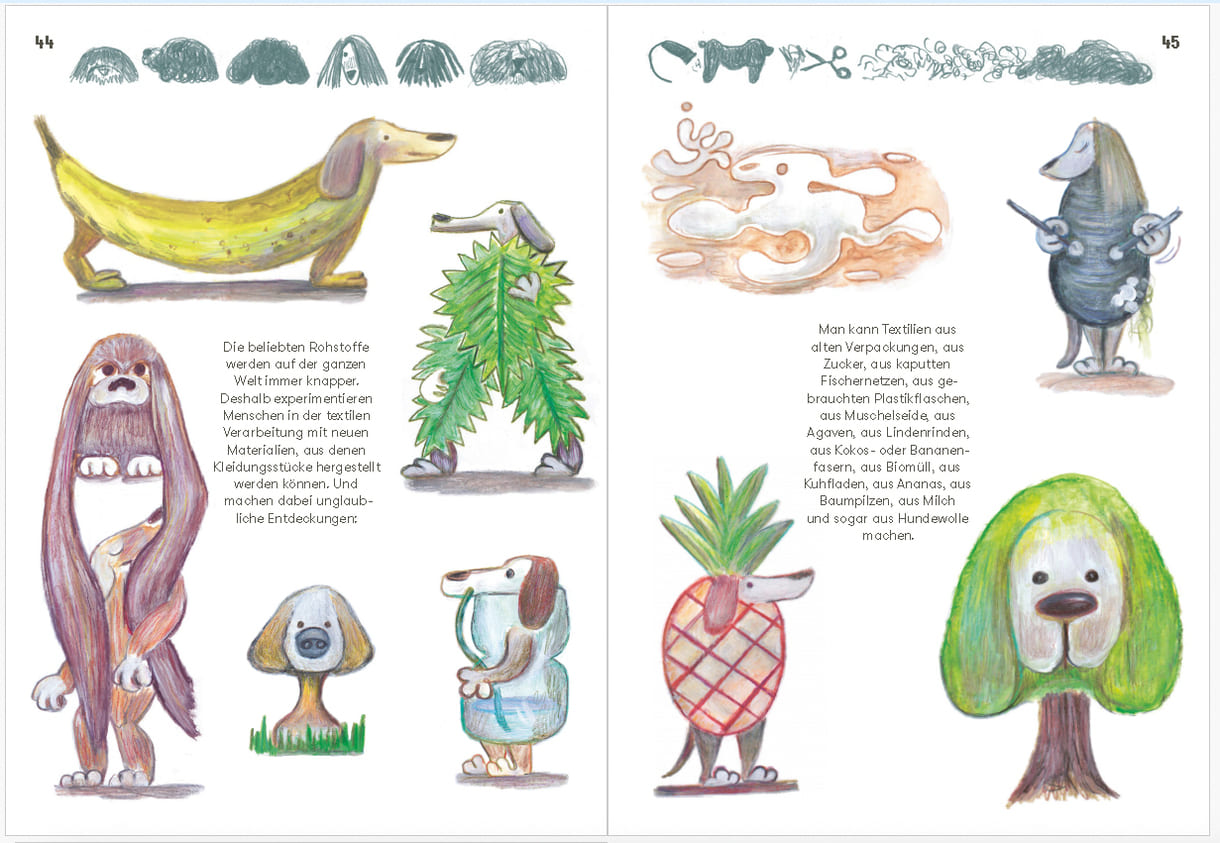

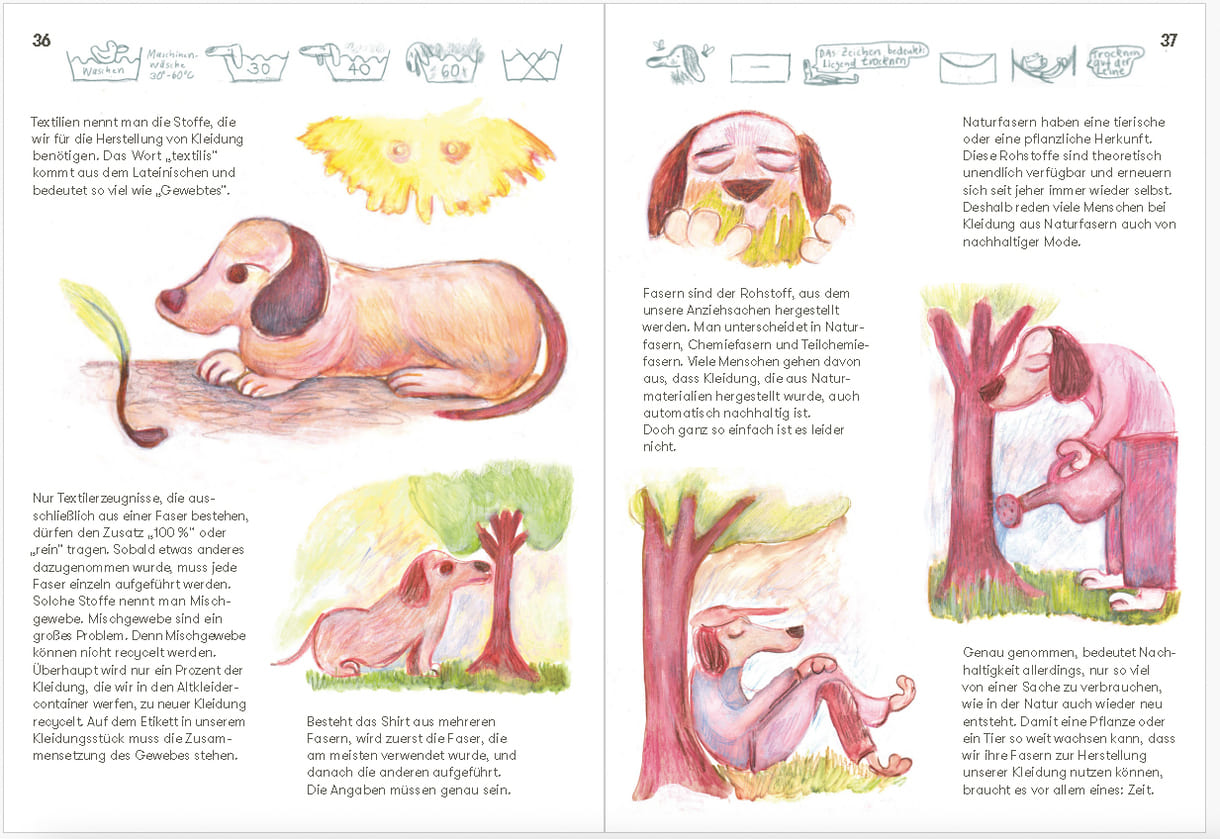

Das Titelbild und vor allem der Untertitel zeigen und sagen klar, worum‘s geht: Viiiiele Schuhe und einige Klamotten und Kappen mit Brillen und „Hunde-)Klappohren an und rund um einen Hund. „Wie weit wir für unsere Kleidung gehen“ – wobei eigentlich genau anders rum – wie weit Kleidung für uns geht – und dann letztlich aber doch wieder die erste Variante, aber dazu später.

„Hunderunde“ – so der Haupttitel – ist ein mit Humor gewürztes stark bebildertes Sachbuch rund um unsere Kleidung, wie und wo sie unter welchen Bedingungen hergestellt wird – Stichwort Kinderarbeit, noch dazu schlecht bezahlt und urarge Arbeitsbedingungen -, Verschwendung – weil oft viel gekauft und wenig getragen wird -, Natur- und Kunststoff-Fasern.

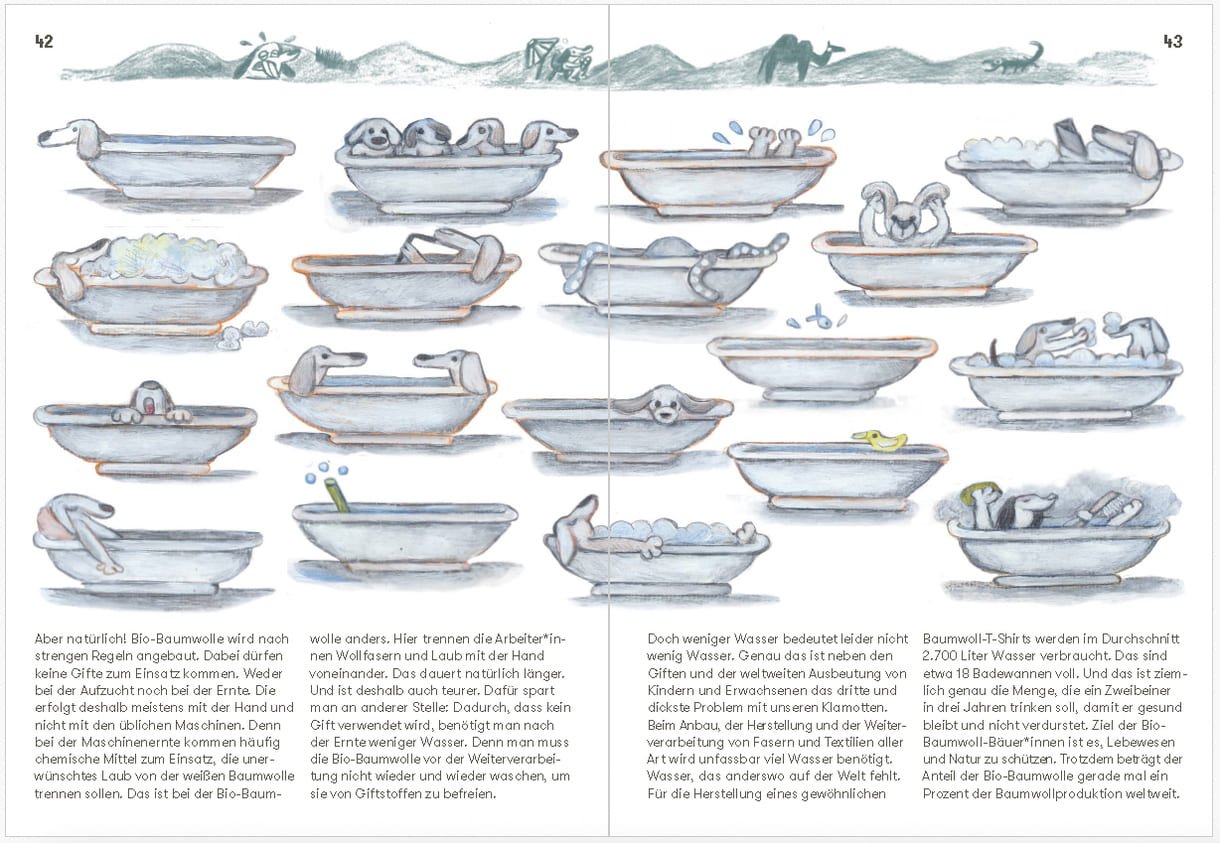

So manches, das oft mit nüchternen Zahlen abgehandelt wird, zeigt dieses Buch recht anschaulich. Die Doppelseite 42 / 43 ist mit 18 Badewannen und darinnen plantschenden oder entspannd liegenden Hunden gefüllt und illustriert: „Für die Herstellung eines gewöhnlichen Baumwoll-T-Shirts werden im Durchschnitt 2700 Liter Wasser verbraucht. Das sind 18 Badewannen voll. Und das ist ziemlich genau die Menge, die ein Zweibeiner in drei Jahren trinken soll, damit er gesund bleibt und nicht verdurstet.“ (siehe Bild ganz oben)

Aber auch eine Geschichte der Kleidung – vorwiegend europäischer, Kleidungsvorschriften und -Normen und vieles mehr wird oft „so nebenbei“ verklickert.

Die bekannte Autorin Frauke Angel hat den Text verfasst, Nadine Prange rund um und anhand vieler Hunde die Bilder, teils im Stile von – professionell angefertigten – Kinderzeichnungen beigesteuert. Idee und Konzept kommt von einer Initiative namens lokaltextil, namentlich von Eva Howitz und Lena Seik. Das Quartett wollte mit dem Buch aber nicht Käuferinnen und Käufern oder Kindern, die sich Kleidung wünsche, schlechtes Gewissen einreden, sondern neben der Sachinformation darüber wie (ultra) fast fashion funktioniert, Alternativen von Reparieren, tauschen und ähnliches entgegenstellen und dies sehr oft auch humorvoll. Ergänzend zum Buch gibt’s von der genannten Initiative auch eine Website mit weiterführendem Wissenswerten – Link in der Buch-Info-Box.

Und die vier hinterfragen sich am End auch teilweise selbst. Die vorletzten vier Seiten sind einer Art Chat-Diskussion untereinander gewidmet, die so beginnt:

„Nadine Prange: Na, jetzt sind wir alle zwar schlauer.

Frauke Angel: Aber auch verzweifelter. Was kann ich alleine schon ausrichten?…“

Und mit einem hoffnungsfrohen Zukunftsbild mit „Repair-Café“ und „Tauschladen“ endet.

Bleibt immer noch die Frage, warum gerade „Hunderunde“. Nun, Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… vermutetet zunächst wegen des Plädoyers für Kreislaufwirtschaft schlicht den Reim Runde – Hunde als Grund und fragte bei der Autorin nach. Und prompt kam via Social Media-Netzwerk die Antwort: „Nein: „eine Hunderunde drehen“ beschreibt ja etwas wie den Spaziergang um die eigene Haustür. Da wollten wir ansetzen. Wir vier Macherinnen kommen alle aus Sachsen und unser Bundesland hat eine krasse Textilindustrie. Umso krasser, dass auch hier (wie überall) der Fast-Fashion-Weg konsumiert wird. Wir könnten es anders machen. Außerdem der Untertitel: Wie weit gehen wir für unsere Klamotten? Reale Wege (z.B. nach Asien) als auch moralische Kompromisse ein? Und dann natürlich unsere liebenswerten Protagonist*innen: alles Hunde. Da kann man mitfühlen und kein Mensch fühlt sich auf den Schlips getreten. Und wir hatten auch einen echten Hund als Begleiter, einen Dackel namens Rudi. Wir haben uns von seinem Schnüffeln inspirieren lassen!“

Übrigens, in Österreich hieß eine von Christine Nöstlinger inspirierte und von vielen ihrer Geschichten getragene Radiosendung für Kinder im ORF nach Rudi, dem rasenden Radiohund (2003 bis 2024), „Hörfunksendung für Kinder, Damen, Herren und Welpen“.

Zurück zur „Runde“ – Es wandern also nicht nur (Teile) unserer Kleidung rund um den Erdball, das Buch stellt damit auch die Frage, wie weit wir beim Einkaufen von Klamotten, Schuhen usw. gehen wollen – auch wie weit weg von eigenen Grundsätzen, wenn wir über Umweltschutz einer- und Kinderrechten andererseits reden…

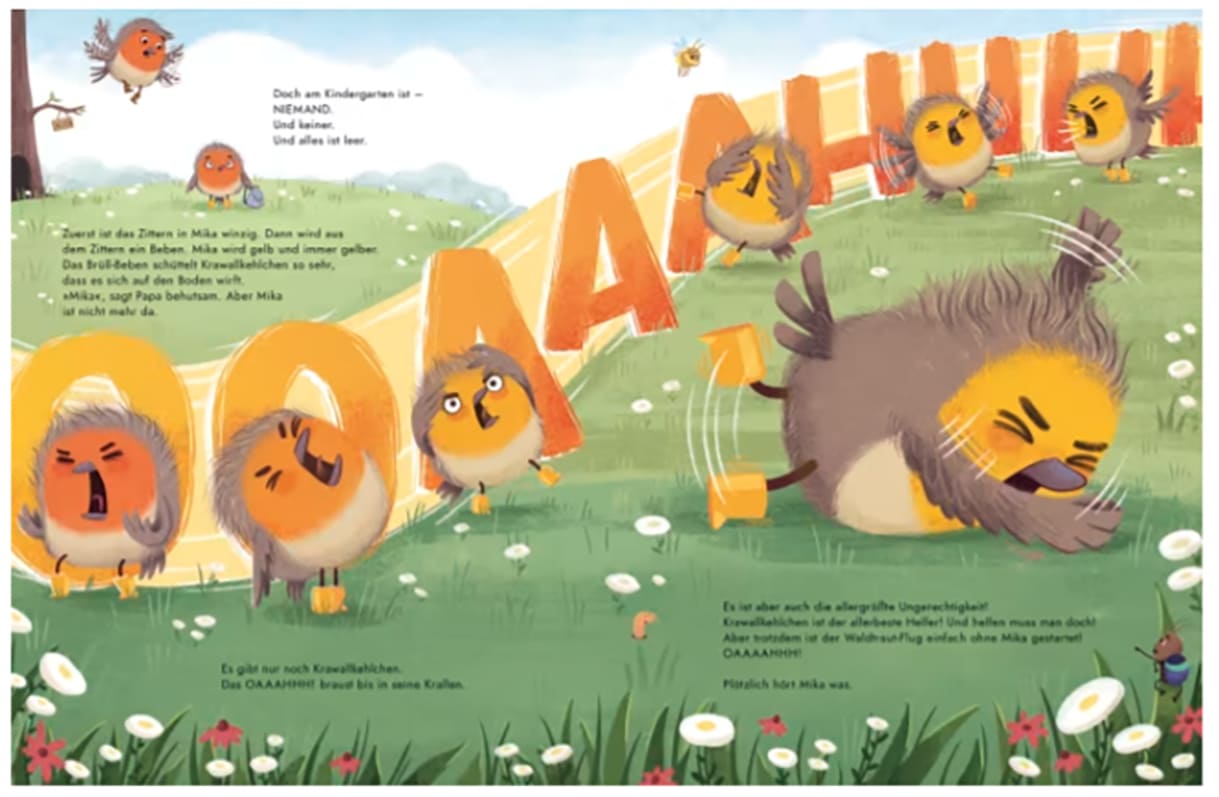

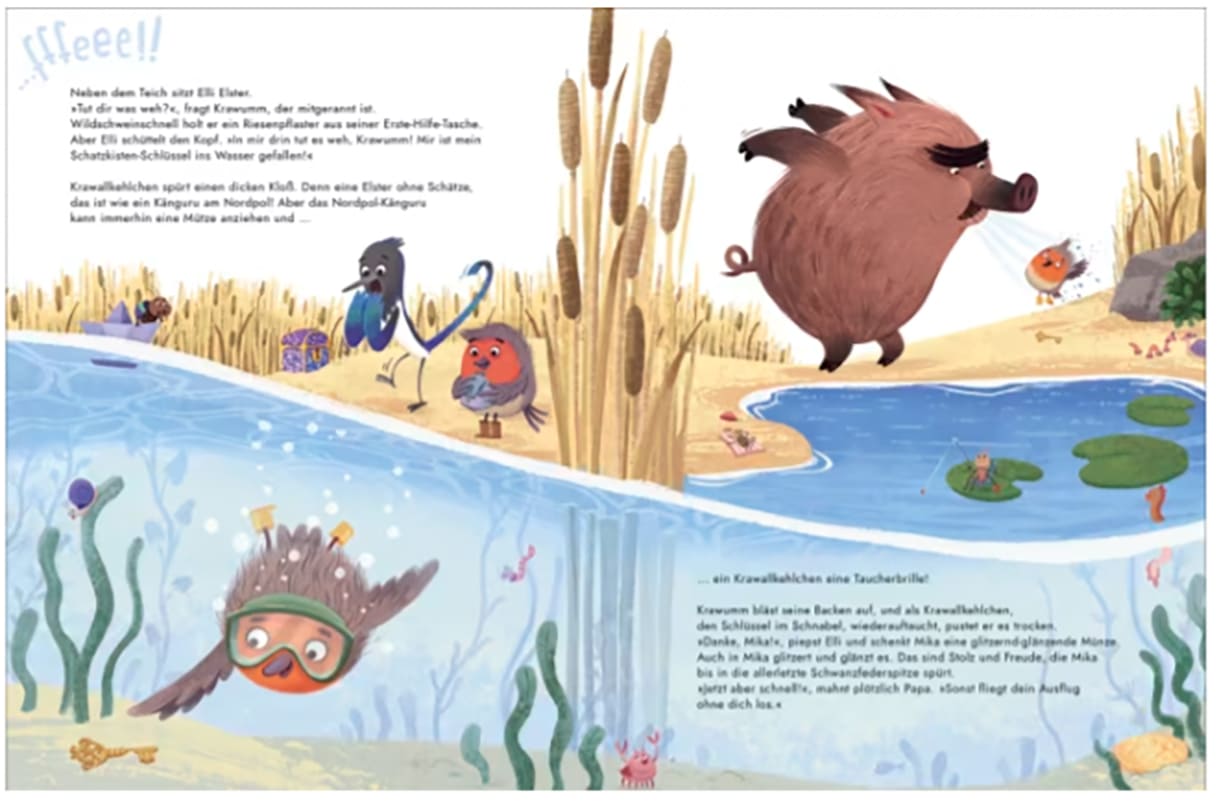

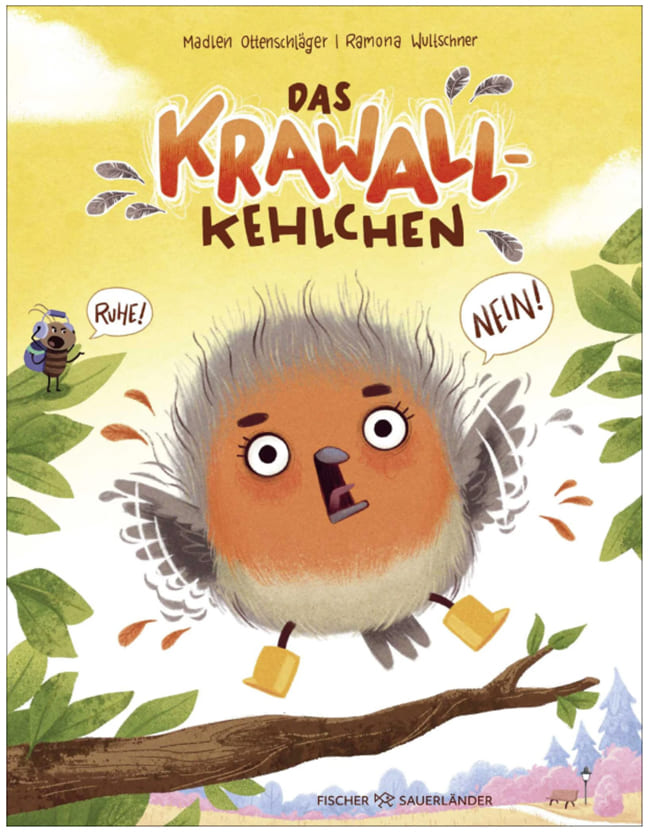

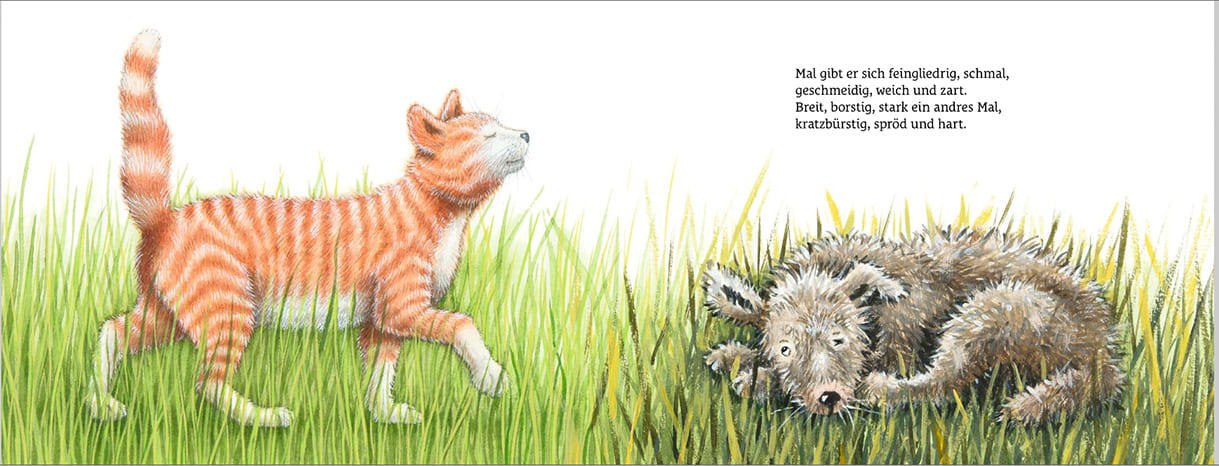

Lärm und Krawall – das können nicht nur Maschinen, Fahrzeuge usw. machen, das schafft auch die Natur. Denk nur beispielsweise an einen Wasserfall, an den Wind, wenn er pfeift… Dad können natürlich auch Lebewesen erzeugen. Von Tiergeräuschen bis zu deiner Stimme. Vieles davon kann aus deiner Khle kommen.

Vielleicht war das die Grundidee für Madlen Ottenschläger, ein Rot„kehlchen“ zur Titelfigur einer Bilderbuch-Serie zu machen. Mika, so heißt das Vogelkind. Und anhand ihres Beispiels geht’s nicht nur um äußerlichen Lärm, sondern noch viel stärker um innere Aufwühlung. Um Gefühle, die Mika zu ihrem Glück auch rauslässt, und da ordentlich mit Krach Ärger, Wut und Zorn Luft macht.

Genauso kann Mika aber auch mit Freude Krawall machen.

Am Ende des Buchs – und als eigener Download auf der Website des Verlags – gibt’s ein „Gefühlsrad“ mit der „Anleitung“: „Jedes Gefühl ist ok – Das Gefühlsrad hilft, Gefühle zu benennen und darüber zu sprechen…“

Die Illustrationen, die fantasievolle Elemente des Textes in Bilder, die teils digital geezichnet scheinen, umsetzt, steuert Ramona Wultschner bei.

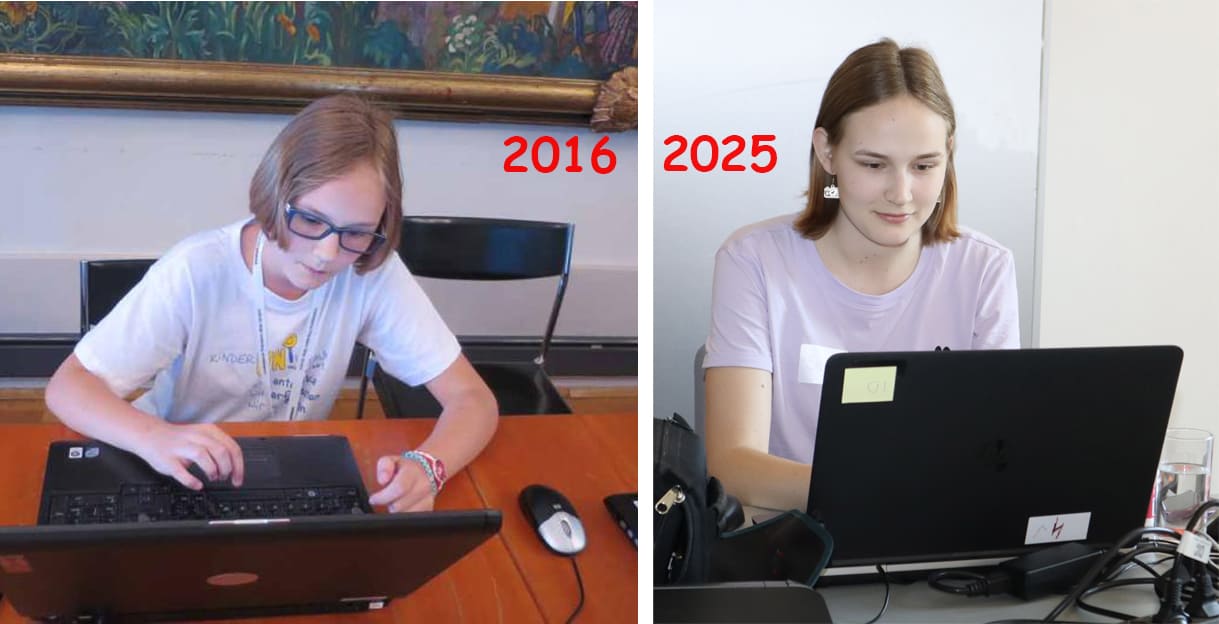

Ein Teil des Rathauses ist eine Woche von Montag bis Freitag (18. bis 22. August 2025) zu einer Kinderstadt umgebaut worden: Unter dem Namen „Wienopolis“, organisiert von Wienxtra, konnten sich Kinder zwischen 8 und 13 Jahren in verschiedenen Berufen ausprobieren und eine Stadt ganz nach ihrem Geschmack gestalten.

Beim Eingang musste ich mich bei der „Stadtinfo“ melden, um als Praktikantin bei Kijuku ein „unbefristetes Visum“ zu beantragen. Erwachsene haben normalerweise nur ein befristetes Visum, das nach einer halben Stunde wieder abläuft. Beim Anblick meines Visums hat ein Wienopolis-Bürger, der als Reifenwechsel-Champion (mehr dazu im Beitrag „handfeste Arbeit an Gleisen…“, am Ende des Beitrages verlinkt) bekanntist, voller Erstaunen reagiert. Der Arkadenhof und auch Räume im Rathaus sind in unterschiedliche Bereiche eingeteilt und umgestaltet worden – wie zum Beispiel Kreativwerkstatt, Gasthaus, Post etc. – und geleitet werden diese von erwachsenen Personen, die sich aber sehr bedeckt halten und den Kindern „im Hintergrund“ helfen.

Zuallererst habe ich den „Medien und Presse“ Bereich aufgesucht und dort gleich zwei Jungjournalist*innen kennengelernt. Ein Jungreporter hat ein Interview mit Peter Hacker (Stadtrat im „großen“ Wien) geführt und auf meine Frage, ob er den nervös gewesen sei, hat er nur selbstbewusst den Kopf geschüttelt. Später bei einem Interview von ihm und dem Vizebürgermeister, der sich als Kandidat für den Bürgermeisterposten in Wienopolis aufgestellt hat, habe ich gemerkt, wie er professionelle und auch sehr kritische Fragen stellt.

Sie diskutierten potentielle Reformen in der Stadt, wie zum Beispiel, ob man reiche BürgerInnen besteuern sollte, welche Löhne überhaupt angemessen seien und die Wichtigkeit des Themas „Sport“. So möchte der Vizebürgermeister mehr Bewegung in das Leben aller Bürger*innen integrieren und aus diesem Grund Fußball-Turniere organisieren. Der Reporter hat mir erzählt, dass er zwar irgendwann wahrscheinlich einen „technischen Beruf“ ausüben werde, da seine ganze Familie in dem Bereich arbeite, aber meiner Meinung nach könnte er einmal wirklich Journalist werden. Vielleicht Sportreporter, lachte er.

Am Nachmittag stand die Wahl des/r Bürgermeister/in an und vor dem Wahllokal hat sich schon eine lange Schlang gebildet. Ich habe ein paar der Bürger und Bürgerinnen gefragt, warum sie denn Wählen gehen würden. Während eine Wählerin euphorisch „weil es Spaß mache“ ausrief, meinte eine andere entschlossen, dass sie sich für eine gerechtere Regierung einsetzen möchte. In der Schlange habe ich auch eine Kandidatin selbst angetroffen, die direkt vor dem Wahllokal Flyer verteilt und energisch für sich selbst geworben hat.

Die „Erwachsenenwelt“ wird in „Wienopolis“ auf spielerische Art nachgeahmt, aber wer von ihr genug hat, kann sich wie manche Kinder auch in den Ruhebereich zurückziehen – denn sie ist auch in der Realität oft sehr erschöpfend!

Stefanie Kadlec

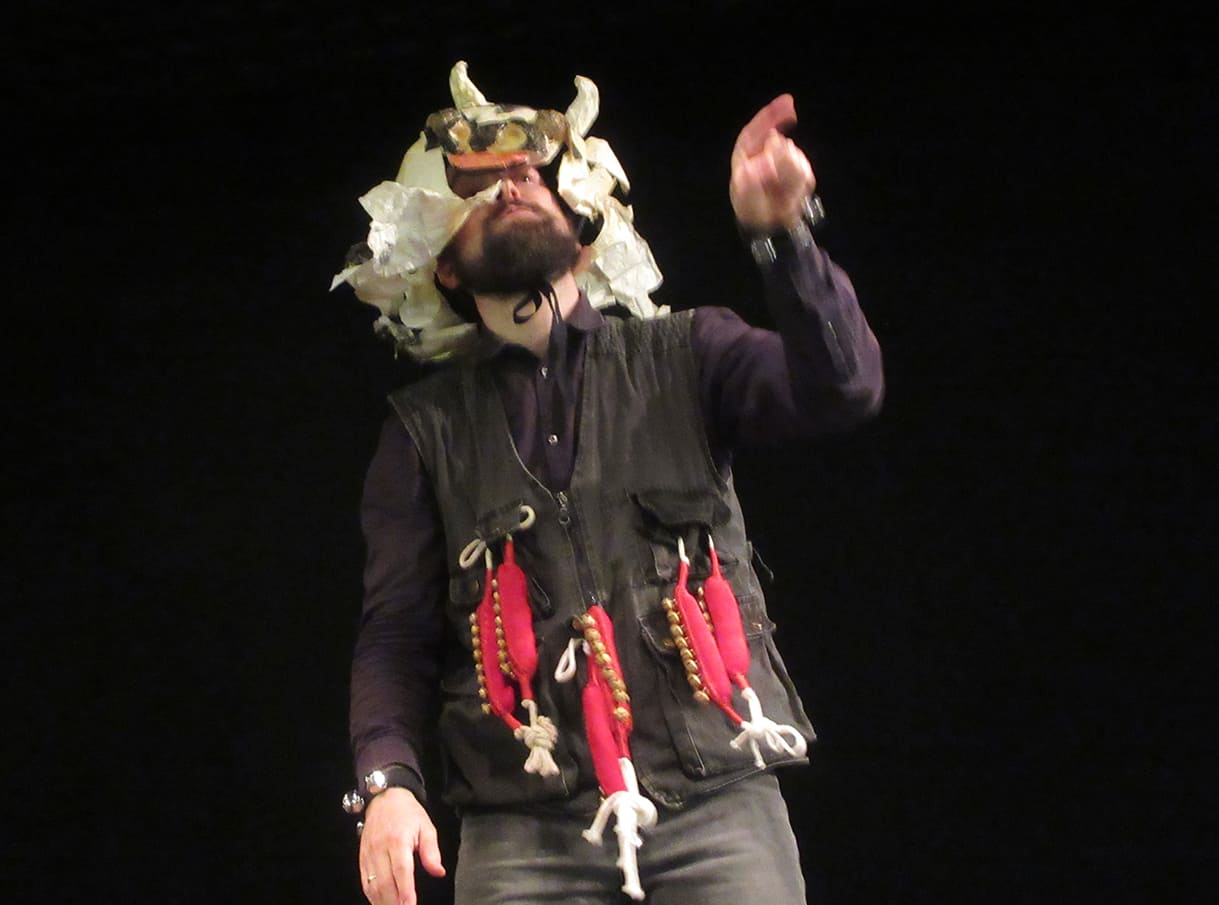

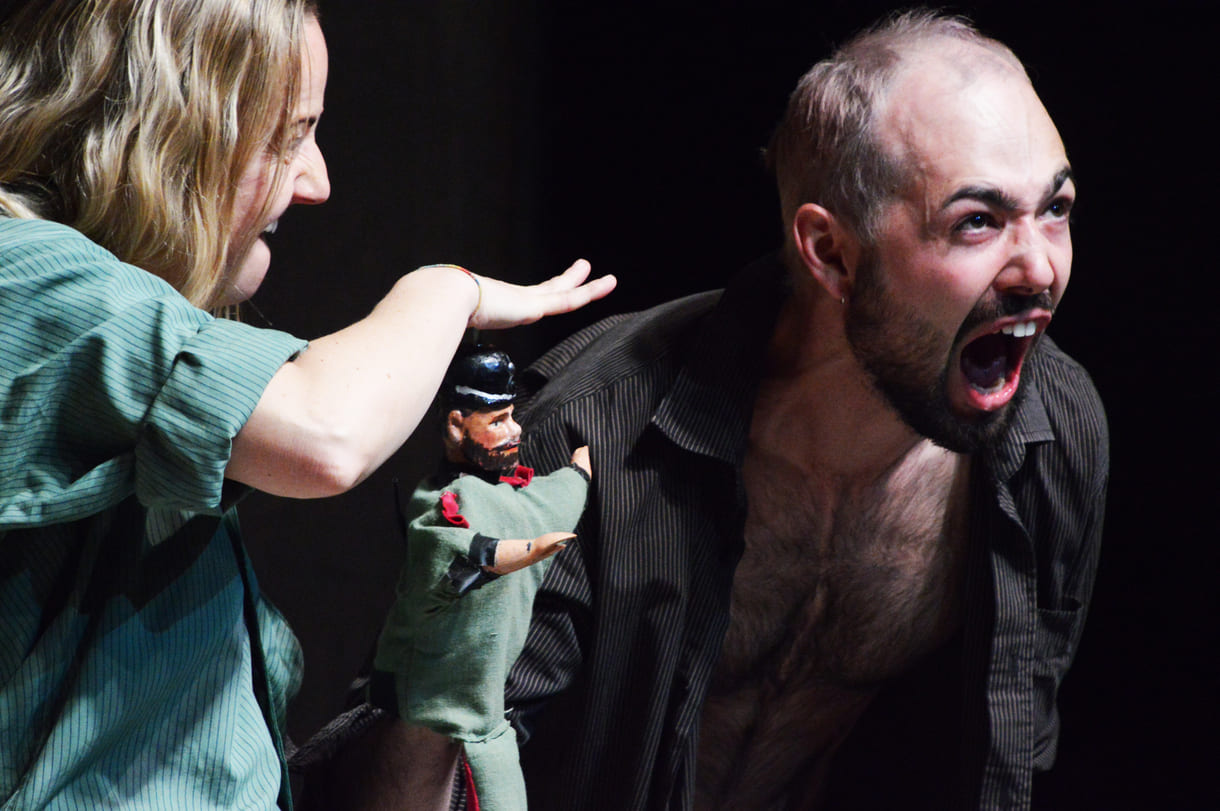

Am Wochenende begann der erste Stopp des Stationentheaters von „Arbos – Gesellschaf für Musik und Theater“ auf der Sella Prevala, dem früheren südwestlichsten Pass Kärntens.

Ab dem 6. September 2025 gibt es dann Vorstellungen mit Direktübertragungen im Internet, wobei die Vorstellungen am 6. September und 18. Oktober 2025 auch in Zusammenarbeit mit der Kulturhauptstadt Europas, Nova Gorica / Gorizia 2025 stattfinden. Am 21. November wird dann mit Dževad Karahasans „Privileg Sterben“ gespielt am Klagenfurter Hauptbahnhof abgeschlossen.

Szenen gegen Krieg und für Frieden, immer wieder auch in Gebärdensprache sind zu erleben. Details in der ausführlichen Info-Box.

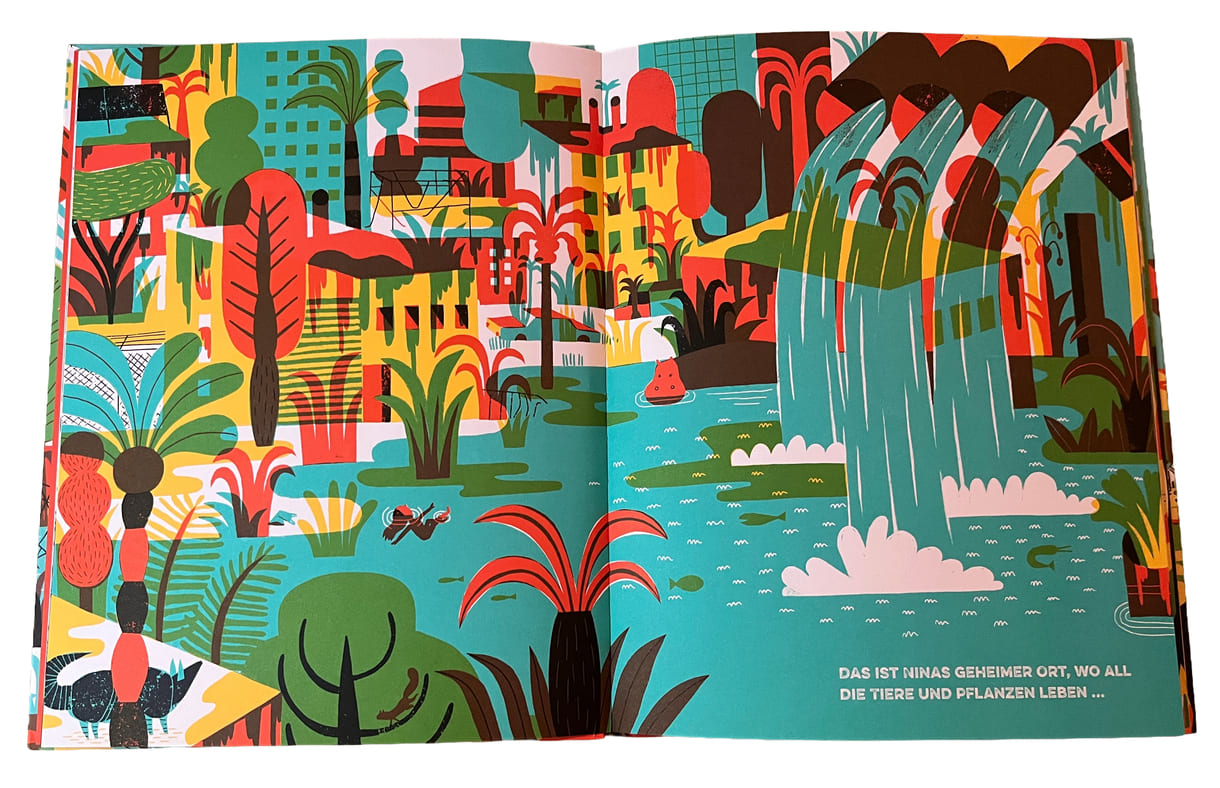

In einem kunterbunten Mix aus städtischen (Hoch-)Häusern und üppig wuchernder Pflanzen lässt der Autor und Illustrator Joan Negrescolor aus Barcelona (Übersetzung: Katja Alves) das Mädchen Nina auf (wilde) Tiere treffen. Sie kennt sie alle ist sozusagen auf Du und Du mit ihnen, liest ihnen Geschichten vor und erzählt andere. Weiß aus genauer Beobachtung auch die Vorlieben – die Schlange steht auf Gedichte, Flamingos auf Märchen und Sagen. „Die Affen mögen Geschichten. Die in einer anderen Welt spielen: Abenteuerliche Mondreisen. Weltraumfahrten und Begegnungen mit Außerirdischen.“

Dementsprechend schlüpft einer der Affen mit seinem Kopf in ein TV-Gerät, ein anderer blickt mit einem Teleskop in die Ferne…

„Die Stadt der Tiere“ ist ein (Großstadt-)Dschungel als Collage aus stark geometrisch angehauchten zu einem kreativ-chaotischen Mix zusammenmontiert. Selbst fantasievoll, regt das Buch über die kurzen Sätze und dem Vielen, das in den Illustrationen zu entdecken ist, zum Weiterspinnen der jeweils kurz angerissenen Szenen an.

Wien hatte – eine Arbeitswoche lang – nicht nur ein neues, zusätzliches Ortsschild. Es lag noch dazu mitten in der Stadt. Im Arkadenhof des Rathauses und lautete Wienopolis. Regelmäßige Leser:innen dieser Seite wissen, so heißt nach 22 Jahren die Kinderstadt, vormals „Rein ins Rathaus“ – Bericht über Neuerungen in einem der Beiträge darüber und immer wieder in den vor Ort von Kindern befüllten Tageszeitung (alle gesammelt als Flip-Book zum Durchblättern ebenfalls am Ende hier verlinkt).

Und in dieser Kindestadt gibt es auch einen Hauptplatz für den am ersten Tag ein Name gesucht, aus den sechs Vorschlägen am zweiten Tag abgestimmt wurde. Der heißt, bzw. hieß – am Freitag ging Wienopolis 2025 zu Ende, aber 2026 findet’s wieder statt: City Square – mit verschiedenen, bunten, handgemalten Schildern.

Zu Ende ging die Kinderstadt in diesem Jahr übrigens nicht wie all die Jahre zuvor mit dem berühmten „Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon zu spät“ und dem sogenannten „Pferderennspiel“, einem gemeinsamen Kreisspiel, sondern mit einer Party mit Disco-Tänzen und angehaucht akrobatischen Bewegungsspielen – samt dem verkleideten Holli, dem Maskottchen des Wiener Ferienspiels.

Aber schon viele Stunden davor lieferten einige Kinder eine akrobatische Bühnen-Show samt mitreißender Moderation. Sowohl zur Party als auch zur Bühnenshow kurze Videos unten verlinkt.

Auf dem Nachhause-Weg von Wienopolis bei Wien Mitte auf das Landstraßenfest getroffen – und siehe da: Auch hier gibt’s ein neues Platz-Schild, benannt nach dem aktuellen Bezirksvorsteher. Seltsam, üblicherweise werden Plätze oder Straßen nur nach toten Personen benannt.

Damit mehr Jobs für die Kinderstadt zur Verfügung stehen, wurde die Höchst-Arbeitszeit in Wienopolis am Donnerstag auf zwei Stunden begrenzt. Der Regen führte auch dazu, dass beispielsweise das Smoothie-Rad verlegt werden musste – in den Teil des Arkadenhofes im Wiener Rathaus, der mit einem Faltdach geschützt wird.

Und: Am Donnerstag gewann Lino zum vierten Mal – und damit jeden bisherigen Tag – den Autoreifen-Wechsel-Wettbewerb der Wiener Linien. 82 Sekunden brauchte er beim ersten, 50 beim zweiten, 48 beim dritten und nun gar nur mehr 40 Sekunden beim vierten Mal.

Der 12-Jährige ließ sich danach sogar im Wellness-Bereich ein recht großes Tattoo der Wiener Linien auf die linke Wange malen. Vier Muttern müssen aufgeschraubt, der Reifen von der Wagenachse gehoben werden. Er muss den Boden berühren und danach wieder befestigt werden. Die 40 Sekunden sind auch für die Profis von den Wiener Linien eine Herausforderung.

Motivation, um täglich einen neuen Rekord aufzustellen, sei für ihn gewesen, damit in die Zeitung zu kommen, gesteht der Schnell-Schrauber Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… Diese Internetplattform betreut auch di Station der Kinderstadt-Zeitung, die täglich erscheint.

In der Station der Wiener Linien in der Nähe des Verkehrsgartens in einem großen Raum bei den Arkadenhof-Gängen liegen auch Schienen – ein Stück U-Bahn- sowie ein Stück Straßenbahn-Gleise neben der Vorrichtung, in der eine Wagen-Achse mit zwei Autoreifen hängt. Eine weitere Aktivität hier ist eine Metallkiste mit verschieden großen und dicken Schrauben und Muttern. Der Deckel mit Scharnier gehoben, reinschauen dürfen, Deckel zu und über ein Loch in der Seitenwand müssen dann mit einer Hand nur mit Greifen ohne zu sehen die richtigen Muttern auf die fixierten Schrauben bzw. andere Schrauben in die Löchter gedreht werden. Das findet die neunjährige Asil, die KiJuKU dabei fotografieren darf – und wo für Fotos ausnahmsweise der Deckel wieder aufgemacht wird – „sehr cool“.

Zuvor hatte sie schon eine Fixierung bei einer Koppelung von U-Bahn-Waggons (die älteren, „Silberpfeile“ genannt) gelockert und wieder festgezogen.

Mit Feuereifer, hin und wieder angestrengter Mine aber voller Lust lockern und fixieren wiederum Nora (9), Carolin (8) und Felix (ebenfalls 8) Muttern bei den beiden Gleisstücken mit Hilfe von langen „Ratschen“, die damit eine größere Hebelwirkung erzielen. „Schön und lustig“, sagen die beiden Mädchen zwischendurch auf die Frag, wie sie den doch großen körperlichen Einsatz hier finden. Dabei sind solche Aktivitäten für die beiden neu. Felix hat zwar Zugang zu einer Werkstatt, „aber da fehlt immer was, Schrauben oder Holz“.

Mit mindestens ebenso viel Freude betreuen Jessi, Owen, Valentino, Adelisa, Vesna, Daniel, Markus, Raphael, Eray, Lilly, Bojana und Noel diese technischen Stationen. Sie alle sind Lehrlinge im ersten oder zweiten Jahr ihrer Ausbildungen in Gleisbau, KFZ-Mechanik. Einige Lehrlings-Ausbildner:innen helfen ebenfalls mit. Wobei etwa Anna Grbić schon ein Jahr nach dem Abschluss ihrer Lehre bereits jüngere Kolleg:innen ausbildet. „Ich hab in der 6. Klasse das Gymnasium abgebrochen, mich im Internet nach einer Lehre umgeschaut, ich wollte irgendwas Handfestes tun. Zuerst wollte ich Betontechnik machen, aber da war keine Stelle frei, dann hab ich Gleisbau gelernt.“ Und sie lächelt strahlend bei der Schilderung, wie ihr das taugt.

„Ich bin eine Nachteule“, verrät Jessi dem Reporter, warum sie sich für die Lehre als Gleisbauabeiterin beworben hat. „Ich bin in der Nacht gern draußen und kann nicht ruhig sitzen.“ Die Arbeit mit den Kindern hier – sie ist wie andere ihrer Kolleg:innen schon das zweite Jahr in der Kinderstadt – „mag ich sehr, mir gefällt, wie sie sich für diese handwerklichen, doch anstrengenden Tätigkeiten begeistern“.

Von allen Ecken und Enden tauchte am Mittwoch, dem dritten Tag der Kinderstadt im Wiener Rathaus (Wienopolis, neuer Name 2025), die Forderung nach Bio-Tonnen auf. In der Stadt achten die Kinder, die bei der der Station Müllabfuhr arbeiten, auf Mülltrennung. Ein Junge lief sogar mit einem selbstgeschriebenen Plakat und der Forderung nach einer Bio-Tonne durch die Stadt. In der Redaktion der Tageszeitung verfassten drei Jung-Reporter Beiträge dazu. Einer befragt die Station, weil es so schien, als gäbe es doch schon eine. Die sei aber nur für Küchenabfälle, womit sich die 48er nicht zufrieden zeigt.

Preise in der Gastro und im Shop bzw. auch für Veranstaltungs-Tickets waren auch ein mehrfach für die Tagezeitung – Link zu einem Durchblätter-PDF der Ausgabe unten am Ende des Beitrages – beschriebenes Problem; Popcorn sei sogar teurer als Pizza, klagte ein Reporter.

Da mancherorts sogar Wasser verkauft wurde, beschloss die Bürger:innen-Versammlung – Regierung und alle interessierten Kinder von Wienopolis ein Gesetz: Wasser muss gratis sein!

Beschlossen wurde außerdem, dass ab Donnerstag jedes Kind zu den 3 Holli-Cent Startgeld zusätzlich einen Holli-Cent bekommt.

Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, verabschiedeten die Versammlungs-Teilnehmer:innen auch noch, dass Rad- und Scooter-fahren nur mehr im Bereich des Verkehrsgartens erlaubt ist und nicht im ganzen Hof oder gar in der Halle.

Der Mittwoch war – traditionell – auch vom Besuch des Bürgermeisters von ganz Wien gekennzeichnet. Eine Runde von Jung-Reporter:innen pilgert immer in dessen Büro, stellt dort Fragen, wird auch von Reporter:innen erwachsener Medien dabei gefilmt, fotografiert und interviewt. Und anschließend kommt das Stadt-Oberhaupt in die Kinderstadt. Hier wurde er von der amtierenden Wienopolis-Bürgermeisterin Theresa begleitet. Für den KiJuKU-Fotografen ging er sogar in die Knie, um halbwegs auf Augenhöhe zu sein.

Auf die Frage von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…, wann es endlich auch in der Stadt Wien eine Bürgermeisterin gäbe, meinte er spontan: „Na, jederzeit!“

Die Nachfrage, ob seine Partei beim nächsten Mal eine Frau an die Spitze stelle? „Jetzt bin ich ja erst vor ein paar Wochen gewählt worden, bis zur nächsten Wahl ist noch viel Zeit!“

Die Kinderstadt bietet im Arkadenhof etliches an Bewegungsmöglichkeiten an, unter anderem können Smoothies er-radelt werden. Das Stand-Rad kurbelt einen Obstmixer an!

Ach ja, wie überall, schwirren auch in der Kinderstadt alle möglichen Gerüchte umher, von Skandalen ist hin und wieder in Gesprächen und sogar in anonymen Infos an die Medien die Rede und Schreibe. Die Kinderstadtzeitung – von KiJuKU betrieben – geht damit um, wie immer: Gerüchte selbst werden nie veröffentlicht. Wenn sich eine Jungreporterin oder ein -reporter findet, der recherchiert und der jeweiligen Sache auf den Grund geht, kann daraus natürlich ein Beitrag werden – mit dem was sich als echt erweist – oder auch als Lüge entlarvt wird.

Das war’s vorerst für heute, Fortsetzungen folgen!

Aufruf, das Wahlrecht zu nutzen, das alle Bürgerinnen und Bürger der Kinderstadt im Rathaus haben – zierten titel- und letzte Seite der zweiten Ausgabe der Kinderstadt-Tageszeitung. Drei Kinder – 10 bis 12 Jahren schrieben den „Aufmacher“, wie Zeitungen ihre Schlagzeile und Hauptgeschichte nennen dazu. Sie argumentierten das wichtige Recht, über die Politik der Kinderstadt – täglich wird eine neue Regierung gewählt – mitzubestimmen.

Ansonsten kursierten Gerüchte, die Stadt würde bankrott gehen, weil die Arbeitszeit verkürzt bei gleichem Lohn und außerdem am ersten Tag beschlossen wurde, das bei der Bank angelegte Geld werde verzinst. Diese Zinsen von 2 Holli-Cent (Währung der Kinderstadt, die seit heuer „Wienopolis“ statt wie bisher „Rein ins Rathaus“ heißt) wurden bei der Bürger:innen-Versammlung am Dienstag auf Vorschlag der gewählten Regierung auf die Hälfte, also ein Holli Cent gesenkt. An der Bürger:innen-Versammlung können alle interessierten Kinder ihrer eigenen Stadt teilnehmen.

Großes Ärgernis für viele Kinder ist, dass viele Eltern oder andere Erwachsene die Kinderstadt immer wieder überlaufen und sich nicht in dem für sie vorgesehenen eigenen „Elterngarten“ im Arkadenhof aufhalten. Darüber verfassten mehrere Jung-Journalist:innen Beiträge für die Zeitung. Und die beiden 12-jährigen Emma und Chiara präsentierten ein wunderschön gebasteltes buntes Schild „Keine Eltern“. Was allerdings auch noch nicht die erwünschte Wirkung zeigte. Dabei gibt es ab heuer die Regel, dass Erwachsene ein Visum brauchen – und dieses ist nur eine halbe Stunde gültig!

Vielleicht sollte sich wer in der Kinderstadt überlegen, die achtjährige Hannah durchgehen zu lassen und darauf hinzuweisen. Sie schaffte es mit ihrer kräftigen Stimme mitten in der doch von einem gewissen Lärmpegel erfüllten Volkshalle vielfach lauauauautstark auf ein Bingo-Spiel am Nachmittag (siehe und höre Video am Ende des Beitrages!) hinzuweisen! 😉

Am Montag ging’s dann, mit wenigen Minuten Verspätung, knapp nach 10 Uhr endlich los. Viele Kinder hatten sich schon für die diesjährige Kinderstadt im Wiener Rathaus angelmeldet. Und jene, die schon in Vorjahren da waren, hatten gleich beim Empfang des Startgeldes gemerkt, die Scheine schauen neue aus.

In der Start-, oder Willkommens-Zeitung konnten sie in der Wartezeit auch die wichtigsten der Neuerungen lesen und sehen. Aus der im Vorjahr am Freitag, dem letzten Tag, gewählten Kinderstadt-Regierung waren sieben der damals gewählten acht Kinder gekommen, um ihre Ämter bis zur neuen Wahl Montagnachmittag auszuüben.

Verstärkt wurden Zara, Hannah, Leander, Mia, Luan, Charlotte und Mauro durch zwei Kinder aus der Planungswerkstatt. Mamadou und Nicolas hatten gemeinsam mit rund fünf Dutzend anderen Kindern diese Neuerungen mitbeschlossen. Die beiden zeigen sich mit dem dabei gewählten Namen Wienopolis alles andere als glücklich, verraten sie Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… „Aber es war eben die Mehrheit dafür“, räumen sie ein – und zeigen für die Kameras alte und neue Holli-Cent-Scheine – eine weitere der Änderungen. „Da haben wir alle Entwürfe gezeichnet und aus allen dann sind dann die neuen Geldscheine entstanden.“

„Und die Hinweis- und Wegweiser-Schilder haben wir auch alle in der Planungswerkstatt geschrieben“ – gut sichtbare mit großen Buchstaben handgemalte Kartons.

KiJuKU darf auch wieder die Zeitungs-Station betreuen, bei der Kinder Beiträge verfassen, die am Ende, in der Nacht zur nächsten Tageszeitungs-Ausgabe ausgedruckt werden – die am ersten Tag entstandene achtseitige Zeitung ist unten am Ende des Beitrages zum Durchblättern als PDF zu lesen.

Unter anderem gibt es Artikel über die Wichtigkeit der Arbeit von Müll-Sammler:innen, die sich auch um die Trennung in Papier-, Rest- und Plastikmüll kümmern. Zwei, die diesen Job ausübten, Annika und Rafael waren auch bei der Redaktion unterwegs und wurden da natürlich auch gleich befragt. „Hier in der Kinderstadt ist’s eh nicht so arg wie auf den Straßen, aber ich finde es wichtig, den Müll aufzuheben – dafür gibt es Greifarme an Stangen – und auch richtig zu trennen“, findet Annika viel Sinn in ihrer Arbeit. Ihr Kollege meint hingegen: „Ich mach einfach so mit!“

In eine auch wichtige Arbeit stürzte sich der achtjährige Oliver. Kaum ist er erkennbar, „verkleidet“ in Schutzmantel, Überzieher über die Schuhe und dünne Kunststoff-handschuhe. „Ich bin Hygiene-Kontrollor“, erklärt er seinen Job und zeigt wie er unter anderem im Gasthaus mit einem Messgerät die Temperatur von Lebensmitteln in Kühlschränken aber auch Obst auf den Anrichte-Tischen. „Stimmt alles, aber es ist gut, dass es kontrolliert wird“, sagt er genauso ernst wie er seine Kontrollen verrichtet.

Spannendes Detail am Rande der Wahl: Luan wurde mit den meisten Stimmen zum Bürgermeister gewählt. Und das obwohl seine Wahlwerbung irgendwie verloren gegangen ist und der darüber klarerweise sehr traurig war, weil viele seiner Konkurrent*innen ziemlich viel an Werbemitteln unter die Bürger:innen brachten!

Übrigens wurde gleich am ersten Tag beschlossen, dass die Mindestarbeitszeit von einer halben Stunde halbiert wurde. Für die ¼ Stunde gibt es den gleichen Lohn wie davor fürs Doppelte: 3 Holli-Cent, einer davon wird als Steuer vom Finanzamt abgezogen, also zwei Holli-Cent. Die Änderung baut auf einer Umfrage des Statistik-Amtes auf, wonach eine relative Mehrheit mit den Löhnen unzufrieden waren.

Heuschrecken – Insekten mit einem ähnlich schlechten Ruf wie Wölfe. Immer, wenn sie in Geschichten erwähnt werden, sind sie die Bösen. Was nicht selten auf realen Kahlfraß ganzer Ernten und Landstriche zurückgeht, wenngleich manche ihrer Arten schon ausgestorben oder davon bedroht sind, in die „ewigen Jagdgründe“ einzugehen. Neben echten Berichten halten sich vor allem aber auch Geschichten darüber – von einer der zehn biblischen Plagen im Alten Testament (die auf einen realen Kahlfraß zurückging der schon in einer frühen ägyptischen Grabmalerei verewigt war) über Südamerika bei den Azteken, Südafrika, Europa (im Mittelalter wurden 400 Attacken geschätzt), Australien, Asien…

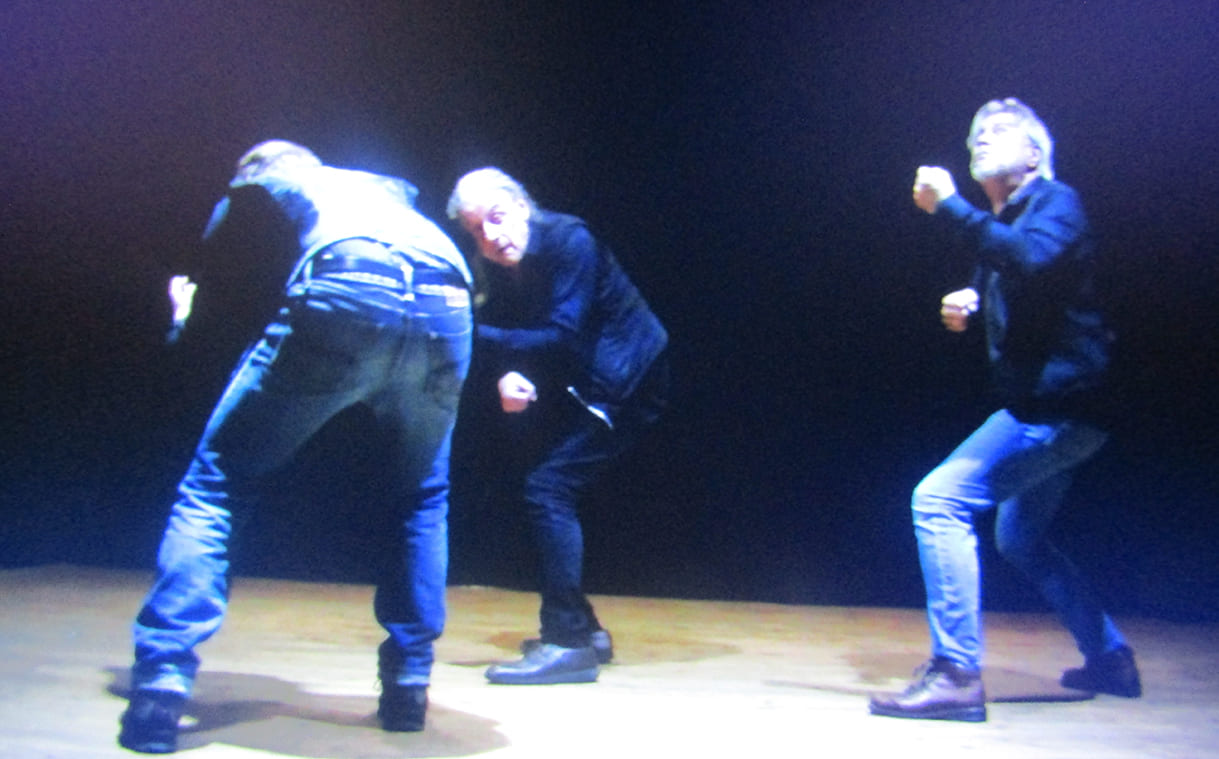

Die bekannte serbische, in Schweden als Kind von Diplomat:innen geborene, Dramatikerin Biljana Srbljanović schrieb „Heuschrecken sind wirklich entzückende Insekten, friedlich – aber manchmal, so aus keinem erkennbaren Grund, entscheiden sie sich, eine Gruppe zu bilden, richten enormen Schaden an. In einer halben Stunde können sie ein riesiges Feld zerstören. Das war für mich eine Metapher für die Menschen, die ich in dem Stück behandele. Als Einzelpersonen sind sie liebenswert, aber wehe sie treten in einer Gruppe auf.“

Ihr episodenartiges Stück über so manch menschliche Abgründe heißt daher „Skakavci“ (Heuschrecken). Im Text – vor 20 Jahren uraufgeführt und mit Preisen bedacht -, inszeniert vom Jugendtheater „Stanislavski“ im Frühjahr 2025 im Theater am Werk, kommen „Heuschrecken“ als Wort und Bild nur drei Mal (und nicht wie ursprünglich irrtümlich hier stand zwei Mal) vor. Aber schon beim ersten Mal, als Nadežda (Stefanija Budak), die Visagistin im TV, die auch Lippenlesen beherrscht für den Starmoderator Maks (Jovan Spasojević) geheime Gespräche anderer übersetzen soll, nennt sie diese „ekelhaften Leute“ eben Heuschrecken und später meint sie noch über den alten Simić (Žorž Bakoš-Dodek) im grünen Mantel, dass er aussehe wie eine Heuschrecke.

„Einmal waren meine Kinder verdammt stolz auf mich. Einmal. In Sutomore, am Meer. Bei einem Einfall von Heuschrecken. Der ganze Strand hat uns offen ins Gesicht gelacht. Aber ich hab sie mit Füßen, Händen und dem Stock zerquetscht. Und meine Kinder verteidigt“, sagt Herr Jović – das ist die zweite Erwähnung der titelgebenden Insekten. Das ihm seine Kinder aber später alles andere als danken, wobei – ob er sich an seine Heldentat erinnert oder sie nur erfindet – das bleibt in der Schilderung auch offen;)

Ansonsten spielt sich nicht viel an Verteidigung ab, eher kämpfen alle Figuren des Stücks gegeneinander, offen oder versteckt.

Und doch kommen die aneinander gereihten, nur durch kurze Blacks getrennten Szenen (Regie: Marina Margo; Assistenz: Sandra Bajić) immer wieder auch mit einer gewissen Leichtigkeit daher, einem Schuss Überhöhung. So dass sie aber nicht selten Zuschauer:innen an reale Szenen aus dem eigenen oder dem Umfeld erinnern – und vielleicht ein wenig Innehalten auslösen. Gespielt wurde übrigens auf Serbisch mit deutscher Untertitelung (Übersetzung: Irmgard Kanwar).

Wobei die fast archetypischen Charaktere nicht nur gegeneinander kämpfen, die meisten sind auch gekennzeichnet von einer großen Unzufriedenheit mit sich selbst, einer großen Leere.

Auch wenn andere Stücke von Biljana Srbljanović schon in Wien gespielt wurden, Heuschrecken war erstmals zu sehen, noch dazu in Originalsprache; Übrigens ist Skakavci auch der Name eines kleinen Dorfes im Westen Serbiens 275 Einwohner:innen laut Wikipedia nach der Volkszählung von 2002) sowie einer Band mit „goßer Jugo-nostalgie“.

Regisseurin Marina Margo hat aber nicht nur den Theatertext von Biljana Srbljanović zum szenischen Miterleben erweckt, sondern noch so manche Zitate aus bzw. Anspielungen an Filme/n und deren Musik (Almodóvar, Baraka – der Tod kann tanzen) sowie Gemälde/n (u.a. Zar Iwan, der Schreckliche mit seinem Sohn, von Ilja Jefimowitsch Repin; Tod und das Mädchen von Marianne Stokes; Vereinigung der Seelen von Max Svabinsky) eingebaut, wie sie Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… verriet. Ähnliches gilt auch für die von ihr ausgewählte Musik – einerseits Untermalung, andererseits hin und wieder eigenständiges Theaterelement sowie das Licht (Design: Ivan Ljubisavljević).

„Die Szene, in der Fredi seinen Vater badet, ist musikalisch mit Vertigo verbunden – durch die authentischen Rottöne und die Musik. Assoziativ verweist sie auf den Moment, in dem die Tragödie spürbar näher rückt, unausweichlich scheint. Es ist, als würde sich ein Schicksal abzeichnen, das nicht mehr aufgehalten werden kann – woraufhin Fredi in Tränen ausbricht“, beschrieb sie gegenüber KiJuKU.at und „die Partyszene mit „Ne me quitte pas“ ist ein persönlicher Liebesbrief an Pedro Almodóvar. Ein visuelles Filmzitat schafft eine subtile Verbindung zur emotionalen Welt seines Films „Law of Desire“ (Gesetz der Begierde). Das Lied fungiert als poetischer Kommentar zum inneren Zustand der Figur“, so Marina Margo.

„Alle Helden sind sehr alt, insbesondere die jüngsten“ – so beschreibt die serbische Erfolgsautorin Biljana Srbljanovic die Figuren in Skakavci / Heuschrecken, zitiert die Regisseurin die Thaterautorin. „Einige der Protagonisten sind so jung und schön, dass man nicht glauben kann, welche Abgründe in ihnen stecken.“

Und überraschenderweise spielen zwei ziemlich junge Spieler:innen mit, die erst 14-jährige Lara Mraković schlüpft zwar in die Rolle der jungen Tochter von Dada und Milan, aber letzterer, ein Mitt-30er, wird immerhin vom erst 17-jährigen Marko Dimitrijević gespielt.

Wie in der Stückbeschreibung von „Skakavci“ (Heuschrecken) geschildert sind auch die jungen Figuren dieses Dramas schon recht alt. Zwei (sehr) junge Darsteller:innen spielen mit. Der erst 17-jährige Milan: Marko Dimitrijević schlüpft in die Rolle des Mitt-30ers Milan, Lara Mraković (14) immerhin in die seiner und von Dadas Tochter, die allerdings auch schon ein wenig altklug gezeichnet ist. Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… traf die jungen Schauspieler:innen nach der Premiere, Marko nur ganz kurz, er wurde von KiJuKU schon mehrfach interviewt – Links am Ende des Beitrages.

KiJuKU: Lara, wie war das als doch viel Jüngere in diesem Ensemble von lauter Erwachsenen, Marko ist ja auch schon fast ein solcher, als 14-Jährige zu spielen?

Lara Mraković: Ich muss gestehen, ich hab mich fast nie wie 14 gefühlt.

KiJuKU: War es anstrengend, in diesem Stück von mehr oder weniger lauter kaputten Typen zu spielen?Lara Mraković: Es war schon nicht ganz so einfach, aber ich hab es ernst genommen und war sehr angespannt. Aber zum Ausgleich haben wir immer wieder hinter der Bühne auch einiges zu lachen gehabt. Und das Team hat mich immer gleichwertig wie alle anderen behandelt.

KiJuKU: War das deine Premiere?

Lara Mraković: Es war schon mein zweites Projekt mit dem Jugendtheater Stanislavski, außerdem hab ich schon früher in der Schule Theater gespielt. Aber dieses Stück hier war dann doch noch einmal eine ganz andere Aufgabe – so viel mehr und so viel ernster und noch dazu auf Serbisch.

KiJuKU: Nun zu dir, Marko: Du bist 17 und spielst einen gut doppelt so alten Mann, war das schwer?

Marko Dimitrijević: Wir haben mehrere Monate jedes Wochenende intensiv geprobt, das mit dem Alter war nicht so schwer. Die wirkliche Herausforderung war, jemanden zu spielen, der vom Charakter her das Gegenteil von mir ist.

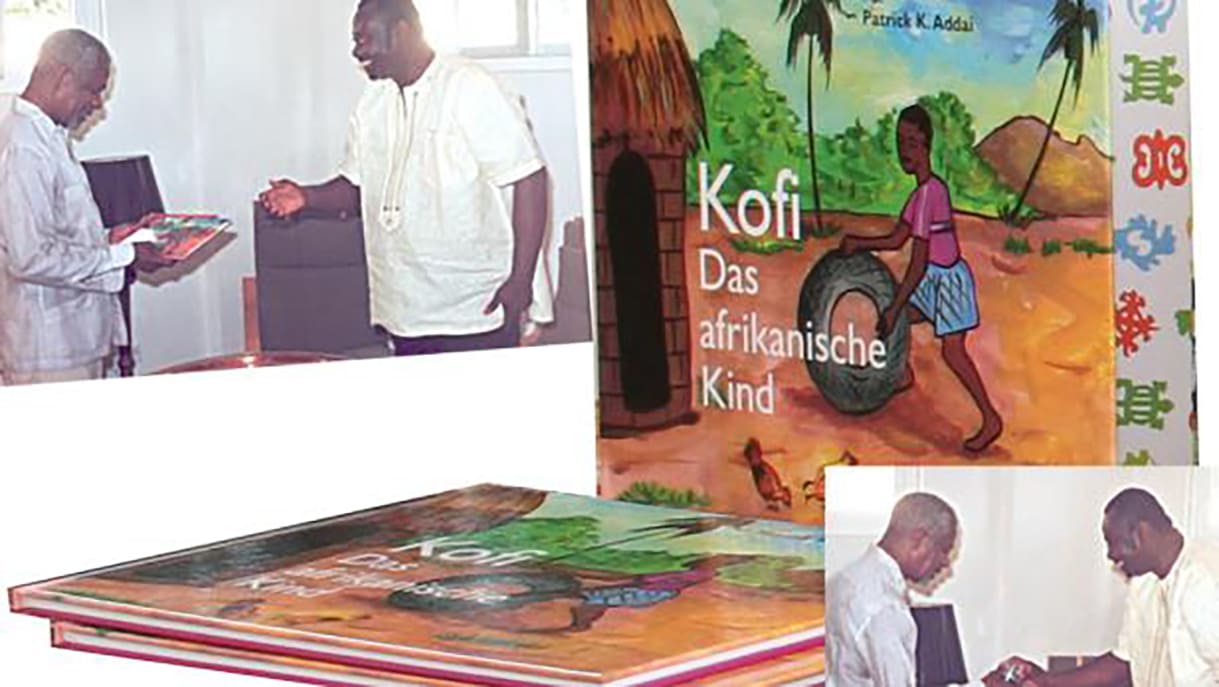

Mit einem der druckfrischen Exemplare der zweiten Auflage von „Die Komödienschildkröte“ – in kräftiger leuchtenden Farben und mit einigen Korrekturen – wartete Autor Patrick Kwasi Addai, in festlichem Anzug aus seiner ersten Heimat Ghana, im Backstage-Bereich der 21. Afrika-Tage. Die Musiker:innen stimmten ihre Instrumente, klärten einiges mit der Technik. Die Lead-Sängerin und Songwriterin Nkulee Dube aus dem südafrikanischen Johannesburg warf sich in ihr buntes Festgewand, stimmte sich ein, videotelefonierte mit ihrer Schwester – und freute sich mehr als kräftig lächelnd über das Geschenk des Autors.

Auch wenn das Buch auf Deutsch geschrieben ist. Die Schildkröten mit Flaggen aus allen Ecken und Enden der Welt, die Addais Botschaft – alle Nationen sind willkommen – bildlich vermitteln, sprechen für sich. One People – Different Colours – dieser Spruch in mehreren Sprachen am Beginn des Buches verdeutlicht die Botschaft noch einmal. Und dieser Spruch, so hatte Addai in einem KiJuKU-Interview rund um die Buchbesprechung hier ergänzt, „ist ein Song des südafrikanischen Reggae-Sängers Lucky Philip Dube (1964 – 2007). Sein erstes Album ist damals noch unter dem Apartheid-Regime (eine Minderheit von Weißen herrschten, die große Mehrheit der Schwarzen hatte praktisch keine Rechte) verboten worden. 2007 wurde er in Johannesburg vor den Augen seiner Kinder erschossen. Ihm widme ich das Buch – mit diesem Spruch aus einem seiner bekannten Nummern.“

Und vor einigen Jahren traf Addai die Musikerin bei den Afrika-Tagen, versprach ihr, eines seiner nächsten Bücher ihrem Vater zu widmen, sagte er damals im Interview. Und nun war’s so weit, und Nkulee Dube sollte das Papier gewordene Versprechen in Händen halten können. Die Seite mit der Widmung für Lucky hielt Addai in die Handykamera der Künstlerin, so dass auch Nkulees Schwester im Video-Telefonat sie sehen konnte. Ein starker emotionaler Moment des Trios, den KiJuKU somit miterleben durfte.

Obwohl wenige Minuten vor ihrem Auftritt auf der Bühne, strahlte die Mitt-30erin, die schon etliche Auszeichnungen für ihr Schaffen erhalten hatte, alles andere als Stress aus, nahm sich Zeit, das Buch ein bisschen durchzublättern und für Fotos zu posieren.

Doch dann musste sie schon – noch hinter der Bühne – das Mikro testen, damit die Lautstärke gut reguliert werden konnte. Sie ist weltbekannt vor allem dafür, Reggae mit (Ethno-)Soul und Jazz zu einer vielfältigen Einheit zu verbinden. Und das begeisterte das Publikum, ja riss es richtig mit und brachte so manche fast zwangsläufig zum Tanzen vor der Bühne.

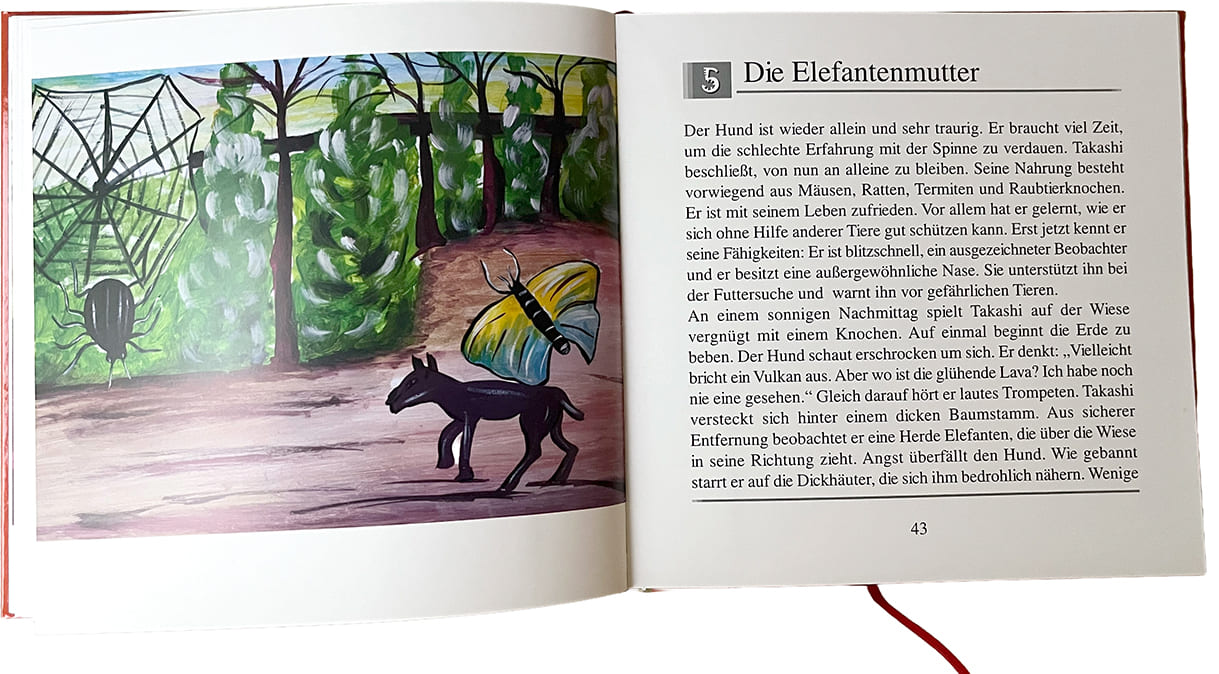

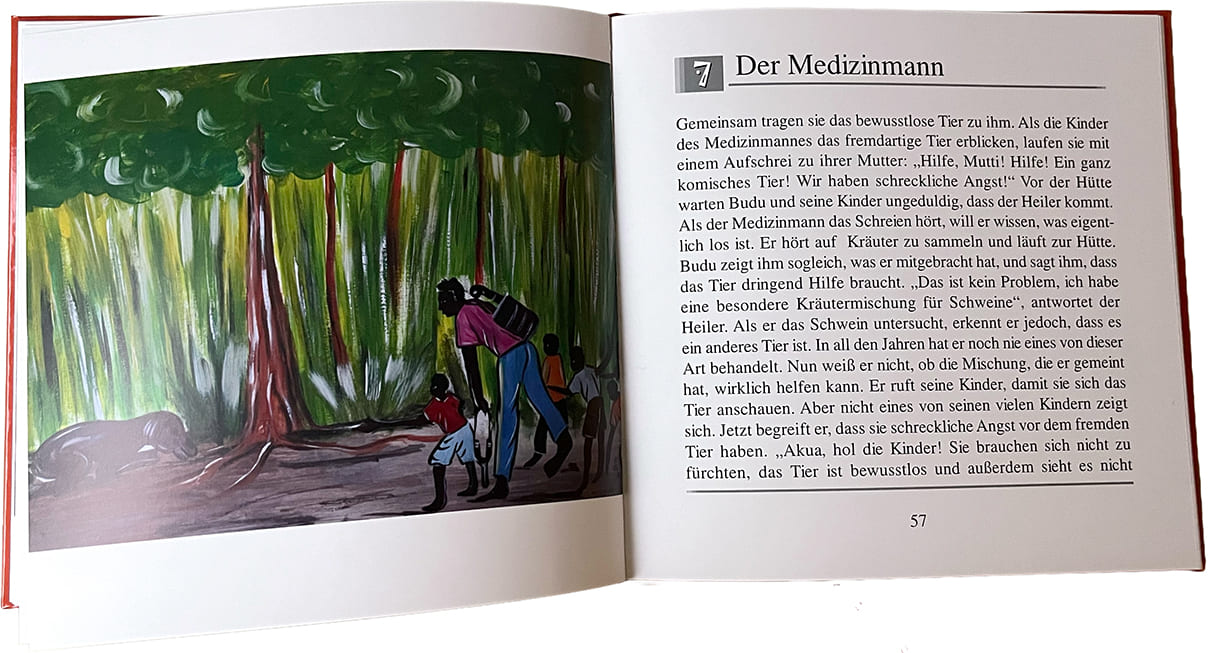

„See wonye Prako Nawoye Kraman“ – dieser Satz kommt aus der Sprache Twi des Volkes der Ashanti in Ghana. Patrik Kwasi Addai aus dem oberösterreichischen Leonding, der die ersten 19 Jahre seines Lebens vor allem in Kumasi, der zweitgrößten Stadt dieses westafrikanischen Landes aufgewachsen ist, baut mehrere Sätze aus seiner Erstsprache in das stark bebilderte Buch „Ich habe den Menschen gerne, sagte der Hund – Takashis Abenteuer mit dem Zweibeiner“ ein.

Der zitierte Satz nimmt schon viel von der Erzählung vorweg – aber das tut auch schon der Buchtitel, insofern ist es kein wirkliches Spoilern. Ach ja, übersetzt auf Deutsch bedeutet der Satz zu Beginn dieser Buchbesprechung: „Er ist nämlich kein Schwein, sondern ein Hund.“

Der Kern des Buches ist eine kurze Erzählung, in der ein Hund einen Freund sucht. Der Autor hat, wie er Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… verrät, „darum herum eine große Geschichte ausgedacht, in die ich meine Philosophie hinein verpackt habe“.

Und so ist der Hund hier ein Tier, das erstmals auf Menschen trifft und diese wiederum bis dahin gar nicht wussten, dass es existiert. Diesen Hund nannte der Autor Takashi. Was zunächst eher wie ein Name aus dem Japanischen wirkt, kommt auch aus Twi und bedeutet so viel wie „jemand, der mit einem gewissen Willen etwas erreicht“, erklärt Addai dem Journalisten, der danach fragte.

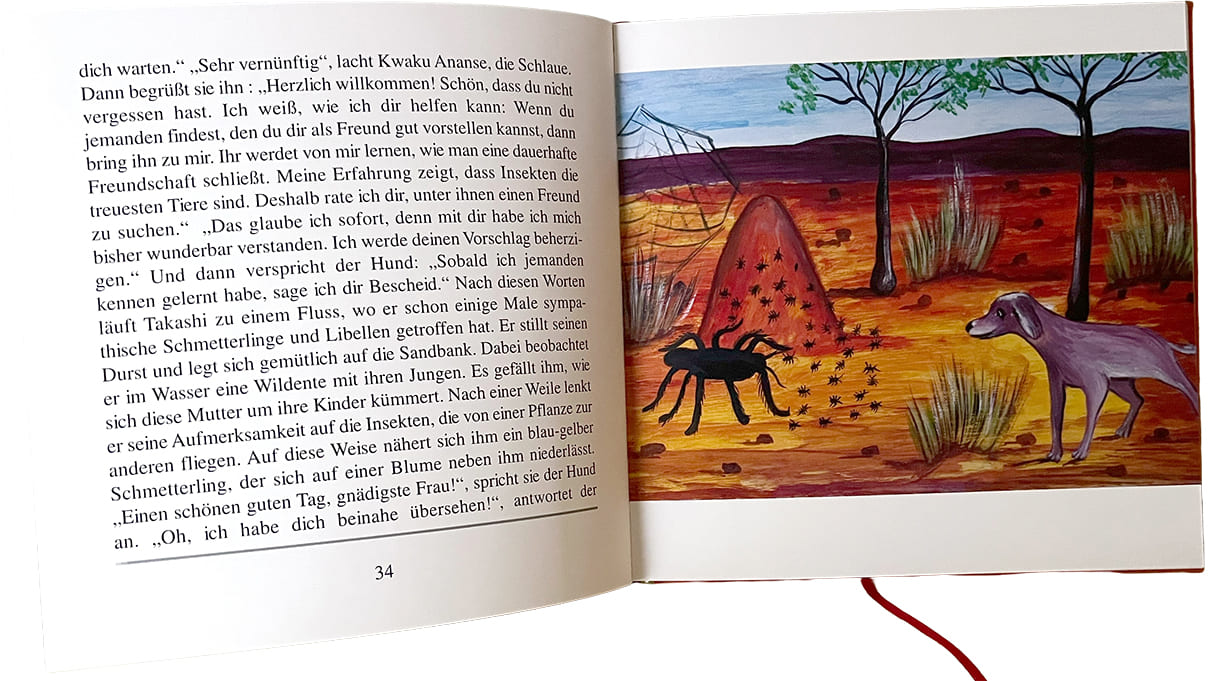

Takashi, der zunächst wild im Urwald lebt, ist anfangs ein einsamer Hund – ohne Familie, ohne Freunde. Und so beschließt er, sich welche zu suchen. Weil er sich selber klein und schwach ist, will er einen starken Freund. Im ersten Versuch landet er bei einem Krokodil. Und weil dieses verwundert ist, dass der Hund gerade ihn zum Freund haben will, kommt es zu dieser Verbindung.

Klar, so einfach kann’s nicht sein, die Freundschaft zerbricht, und Takshi muss weiter suchen. Löwe ist der Zweitversuch. Wieder nur für kurze Zeit. „Ich erlebe nur schmerzvolle Enttäuschungen“, lässt der Autor seinen Titelhelden sinnieren und fragen: „Hat es überhaupt einen Sinn, einen Freund zu haben? Oder hätte ich doch besser bei meiner Familie bleiben sollen? Aber wo ist meine Familie? Ich habe sie seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen.“

Da erinnert sich der Hund an Großmutters Erzählungen von der schlauen Spinne Ananse. Und diese Begegnung wird zu einer längeren, sich über etliche Seiten erstreckenden Freundschaft.

Die Geschichte wird übrigens immer wieder durch gemalte Bilder von Momo Agbo bereichert.

Zu vermuten und ziemlich klar, dass auch das nicht auf Dauer gut geht. Besser und geborgener fühlt Takashi sich bei der nächsten Station, den Elefanten. Aber irgendwann muss es doch zur Begegnung mit den Menschen kommen 😉

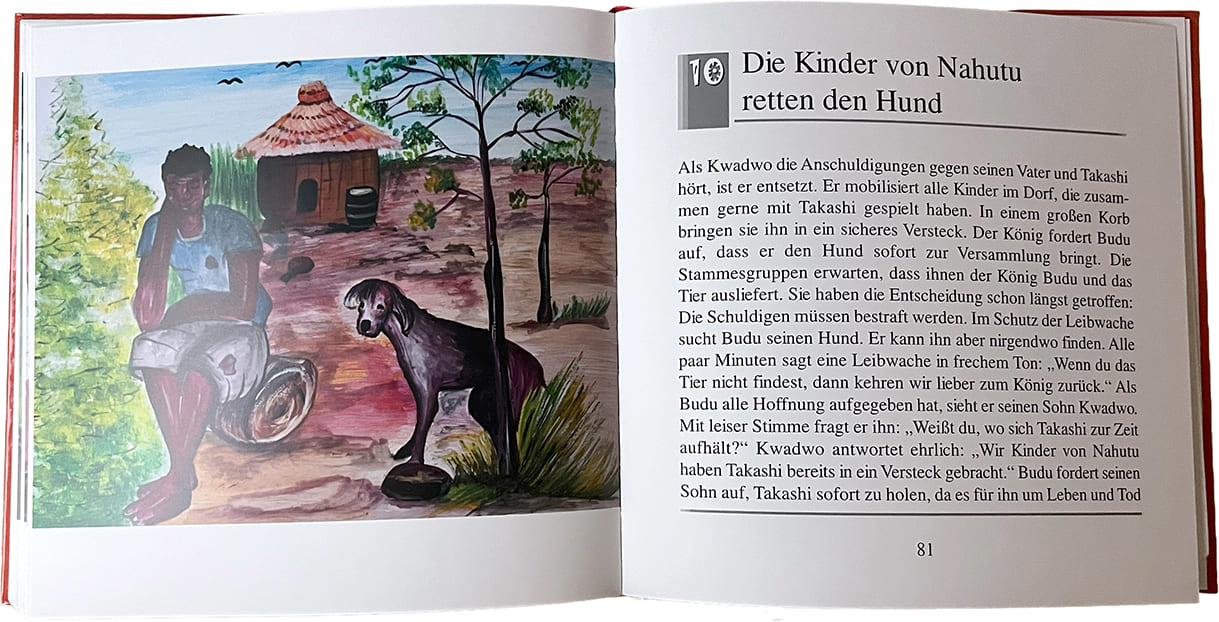

Und siehe da, aus dem Dorf Nahutu finden Menschenkinder im Urwald den schwer verletzten Hund, meinen zunächst, es sei ein sehr dürres Schwein – womit auch der Zusammenhang mit dem Zitat am Beginn dieses Textes klar wird. Budu, der Vater dieser Kinder, kann alle Tiersprachen der Welt und so…

… nein, noch nicht ganz, auch da gibt’s noch Hindernisse – aber die seien nicht verraten, ein wenig Spannung soll schon bleiben.

Wobei, spannend sind auch die jeweils beginnenden Freundschaften mit den Tieren – und noch mehr die Gründe für das jeweilige Zerbrechen derselben. In jeder dieser einzelnen Begegnungen – sowohl bei der beginnenden, als auch bei der endenden Freundschaft – hat Addai ein seiner (nicht nur aus Ghana) mitgebrachten Lebensweisheiten verpackt. „Ich will mit dem Buch zeigen, dass jede und jeder wenigstens einen Freund oder eine Freundin finden kann, auch wenn die Suche lange dauert!“, so der Autor am Rande einer seiner performativen Mitmach-Erzählungen bei den aktuellen (2025) Afrika-Tagen auf der Wiener Donauinsel.

Verpackt ist übrigens auch die Weisheit, wie viel es bringt, andere Sprachen zu lernen. Das lässt Addai den Tiersprachen-Kenner Budu seinen Kindern erklären: „Ich habe viele Jahre gebraucht, bis ich die Tiersprache akzentfrei beherrschte. Wenn ihr euch interessiert, könnt ihr euch auch schon bald mit Takashi unterhalten. Aber das Problem ist: Wir Menschen erwarten, dass die Tiere unsere Sprache verstehen. Umgekehrt wäre es auch schön. Die Grammatik ist vielleicht etwas ungewohnt, aber dafür gibt es beim Wortschatz keine dicken Wörterbücher.“

Medase! (= Danke auf Twi)

kinderbuchautor-als-schul-hebamme-in-ghana <— damals noch im KiKu, Vorläufer von KiJuKU

Traditionell regieren Kinder seit mehr als 20 Jahren (Start war 2003) im Wiener Rathaus in der Volkshalle und einem Teil des Arkadenhofes. Dieser wird heuer noch größer. Hier üben sie alle Jobs aus, kandidieren für die tägliche Wahl, bei der Bürgermeister oder Bürgermeisterin und Stadträt:innen gekürt werden.

„Rein ins Rathaus“ hieß dieses Demokratie- und Wirtschafts-Rollenspiel bis zum Vorjahr, für 2025 gibt’s einige Änderungen. Rund fünf Dutzend Kinder haben ab Herbst des Vorjahres an Neuerungen getüftelt. Das nach außen auffälligste: Der Name ist neu, die Kinderstadt heißt nun Wienopolis. Die Holli-Cent-Scheine – die Währung der Kinderstadt – wurden neu gestaltet und es gibt nun auch einen 2-Holli-Cent-Schein.

Für altes Geld – Kinder, die schon in früheren Jahren bei „Rein ins Rathaus“ waren – gibt es einen Wechselkurs 3:1, maximal 30 alte für 10 neue HolliCent; wer mehr hat, kann es auf ein Bankkonto legen, mit begrenzter Abhebung – 30 HolliCent pro Tag, sozusagen eine Art Reichen-Steuer.

Um kandidieren zu können, mussten Kinder bis voriges Jahr Ehrenbürger:innen werden; die Voraussetzung dafür: in drei verschiedenen Jobs gearbeitet und zwei Studien absolviert zu haben.

Dies wurde auch geändert – von den schon genannten rund 60 Kindern in insgesamt sieben Workshops seit Oktober 2024: Wer nun kandidieren will, brauch zwei Ausbildungen – als Stadtkenner:innen sowie zur Streitschlichtung. Überhaupt gibt es nun mehr Ausbildungen, aber auch mehr Kulinarisches im Gasthaus, ebenfalls mehr an Veranstaltungen.

Damit die Kinderstadt noch mehr in Kinderhänden liegt, wurden – wie auch in anderen Kinderstädten – die Besuchszeit von Erwachsenen begrenzt: Ein Visum, auf eine halbe Stunde begrenzt. Dafür gibt es für sie einen „Elterngarten“: Bereich mit WLAN und Kaffee im Arkadenhof.

Andere Erwachsene, die die Stationen betreuen und Kinder bei ihren Aktivitäten unterstützen, haben Mitte dieser Woche alle Stationen aufgebaut; Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… betreut – wie schon in den Vorjahren und davor als Kinder-KURIER – die Kinderstadt-Tageszeitung. Und hat wie auch seit vielen Jahren die Willkommens-Ausgabe mit Stadtplan, Verfassung und wichtigsten Neuerungen als Basis-Information gestaltet – Link zu dieser Ausgabe unten.

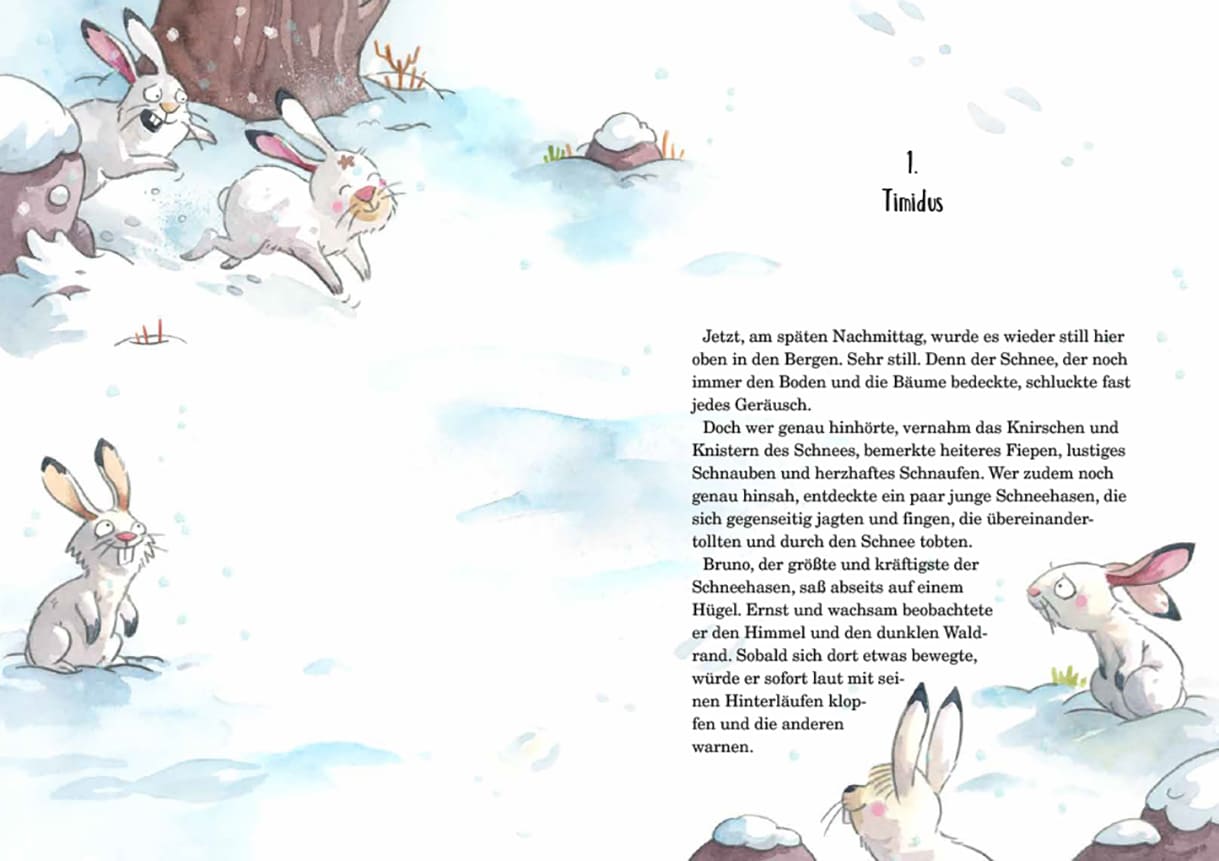

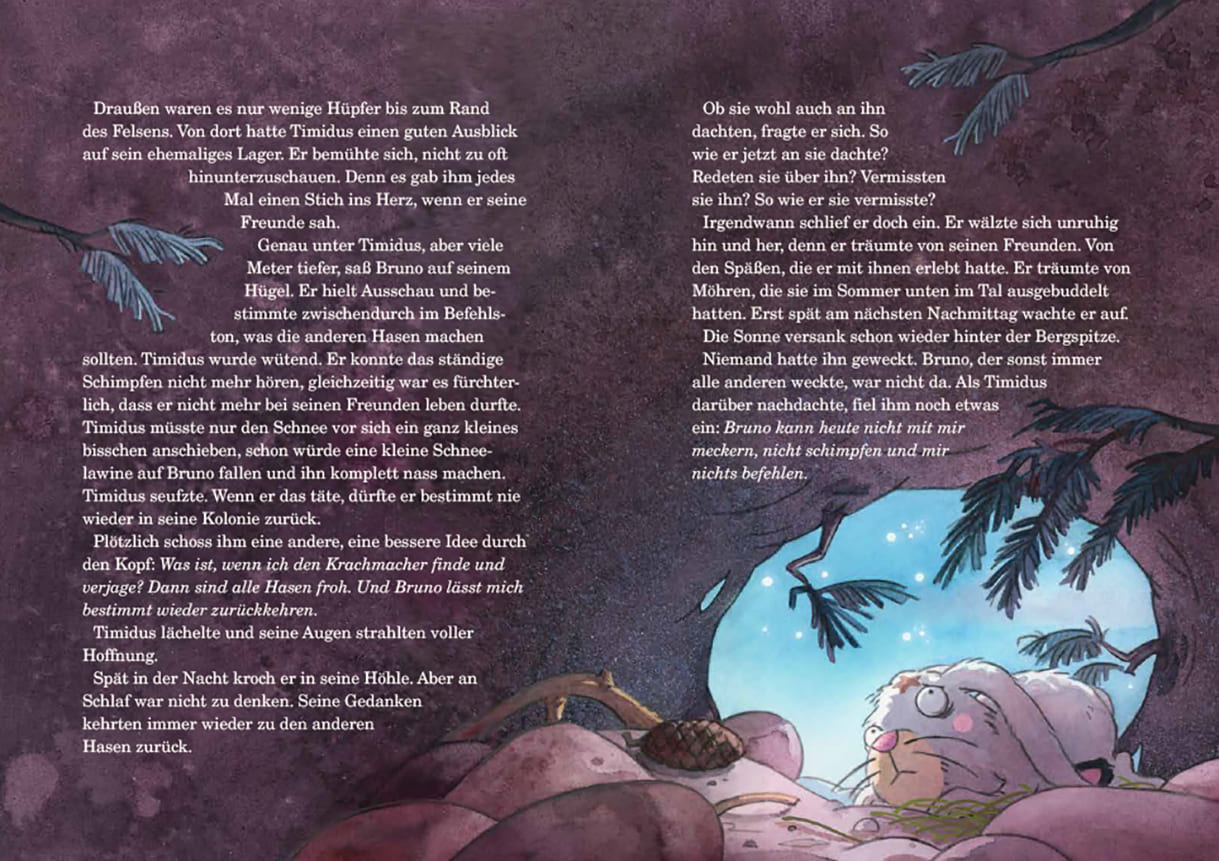

Die Geschichte spielt zwar auf versschneiten Berghängen und Wäldern, aber kürzlich ist das rund 100-seitige Buch aus dem Vorjahr nun auch als Hörbuch erschienen; auch wenn mit Elias Emken eine einzige Person die komplette Geschichte liest bzw. erzählt, scheint es phasenweise ein mehrstimmige Hör-Erlebnis. Und die Jahreszeit tut nichts zur Sache.

Am Anfang steht ein Streit unter Schneehasen. Das heißt nur einer, der kleine, neugierige, mutig Timidus probiert mit einem großen stück Baumrinde „Schneerutschen“, was dem Chef der Hasengruppe namens Bruno so gar nicht gefällt. Das mache nur Feinde auf die Kolonie der im Schnee getarnten Langohren aufmerksam.

„Dein Rufen war aber eigentlich viel lauter als mein Rutschen“, lässt Autor Michael Engler den Helden des Buches sagen; Barbara Scholz lässt Timidus wie auf einem Skateboard über Hügel flitzen.

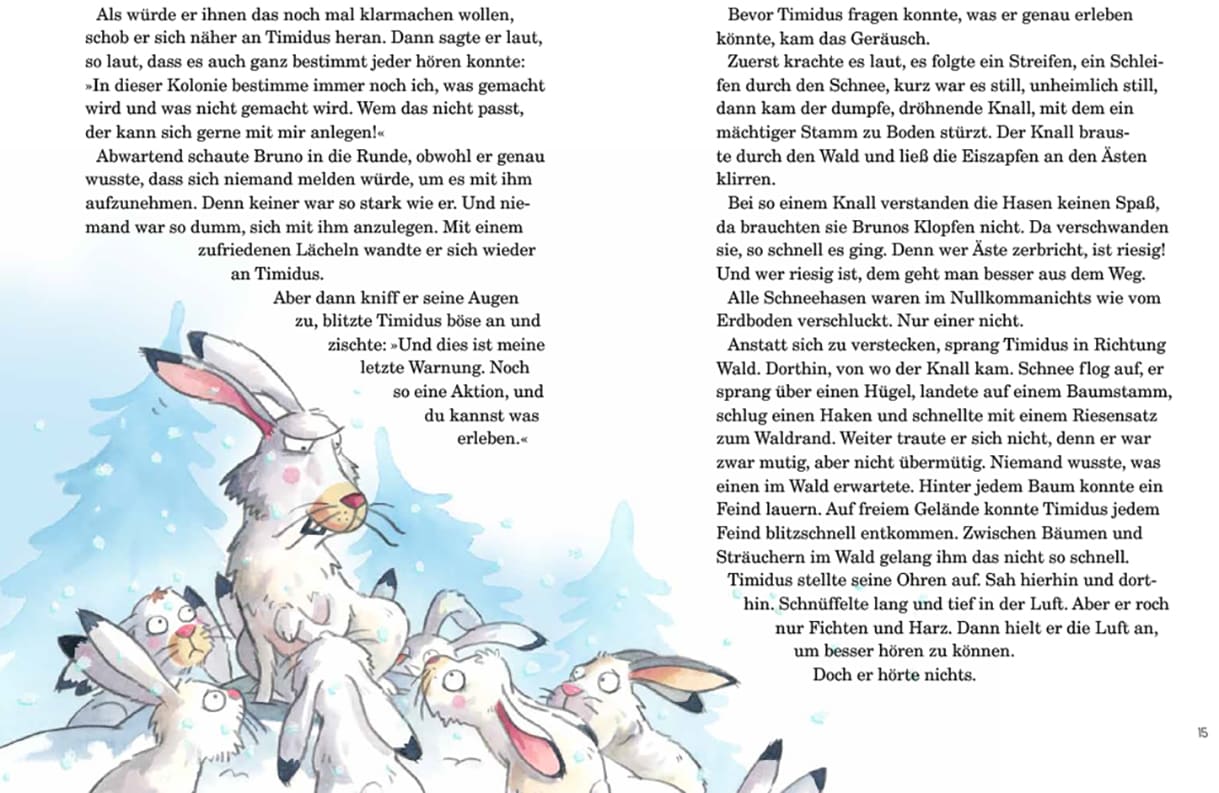

Als das aufgeweckte Hasenkind dann noch wissen will, der da im Wald Krach macht und einen Baum umknickt, verbannt der Oberhase Timidus. Keine oder keiner seiner Freund:innen steht im bei. „Ein kleiner Hase, ganz allein in der Wildnis. Wie soll das gehen?“, fragte er. Da wurde es still. So still, dass man beinahe die Schneeflocken fallen hören konnte.“ Diese vier kurzen Sätze beschreiben das nun einsetzende Gefühl des Ausgestoßen-Seins, der drohenden und dann beginnenden Einsamkeit.

Timidus findet eine eigene Höhle – und kommt drauf, nun keppelt niemand mehr mit ihm, er kann tun und lassen, was er will. „Niemand!“, rief er laut und froh. „Keiner kann über mich bestimmen!“

So kann er seiner Natur, dem neugierigen Erkunden, nachkommen. Unter anderem checkt er: Es gibt nicht nur Hasen und deren mögliche Feinde, sondern noch ganz schön viel andere Tiere – am Boden und in der Luft.

Aber allein ist er trotzdem. Bleibt es natürlich nicht, immerhin heißt das Buch ja „Die größte Freundschaftsgeschichte der Welt“ – und auch wenn fast jede Seite, manche sogar sehr üppig illustriert ist, das kann’s für 100 Seiten ja nicht gewesen sein.

Ohne allzu viel zu verraten, findet Timidus schon bald neue Freund:innen – andere Tiere, sogar solche, die ihm sein bisheriges Leben unter der Fuchtel von Bruno als Feinde genannt worden waren. Wer das sind, das sei hier sicher nicht gespoilert – nur so viel noch: Auch diese Tiere wurden aus ihren Familien bzw. Herden verstoßen, weil sie nicht so ticken wie ihre Artgnoss:innen. Der mehrmals bei näheren Begegnungen fallende Satz dazu: „So passen wir doch sehr gut zusammen…“.

Die Gemeinsamkeit der Außenseiter:innen ist dann dennoch nicht immer einfach, schweißt aber so zusammen, dass bald auch der Wunsch, doch zu seiner Kolonie zurückkehren zu können, verblasst. Immerhin Freund:innen können sich die unterschiedlichen Tiere aussuchen, im Gegensatz zur Familie, in die sie hineingeboren wurden und die sie verstoßen hat.

Und das macht Mut für alle Ausgestoßenen und stärkt die Lust, auch scheinbare Feind:innen kennen zu lernen.

Wenn’s nicht zu heiß ist, dann laden auch Kamele und Pony Kinder zum Rund-Ritt durchs Gelände der – mittlerweile 21. – Afrika-Tage auf der Wiener Donauinsel ein. Ausgangs-Station ist gleich nach dem Eingang (zwischen U6-Stationen Neu Donau und Handelskai).

Dutzende Zelte bieten – wie immer – einerseits Kleidsames und andererseits vor allem Schmuck aus unterschiedlichsten Ländern Afrikas an – bei manchen Stationen auch Informationen über die jeweiligen Staaten, Kulturen und bei wieder anderen Zelten traditionelles Essen der verschiedenen Ecken und Enden dieses Kontinents. Auf der großen Bühne liefern allabendlich andere Künstler:innen vor allem Musik. Fashion-Shows von Designer:innen runden das Programm ab.

Für Kinder gibt es einerseits Trommel-Workshops – solche auch für Erwachsene – und auch schon traditionell Malen, Zeichnen und Basteln, in diesem Jahr mit einer für die Afrika-Tage neuen Organisation, der „Mondwerkstatt“.

Ob Adler, Huhn, Schildkröte oder auch ganz wilde Tiere – sie werden durch die Erzählkunst von Patrick Addai, spürbar lebendig – ohne Angst vor ihnen haben zu müssen. Immer wieder trommelt er dazwischen, bezieht die Kinder, die gespannt lauschen, mit ein. Mit ihm scheinen sie sich in die Lüfte zu heben, aber auch wieder am Boden zu landen.

Der Oberösterreicher, der nicht ganz seine ersten zwei Jahrzehnte in Ghana aufgewachsen ist, schöpft für seine Bücher aus Märchen, Erzählungen und (Lebens-)Weisheiten seiner ersten Heimat, die er in spannende Geschichten, stets mit Botschaften, verpackt. In diesem Jahr will er vor allem sein neues Buch über den 250. Geburtstag einer Schildkröte, die aus diesem Anlass Artgenoss:innen aus allen Ländern der Welt einlädt, lebendig werden lassen – KiJuKU hat darüber berichtet und den Autor interviewt, Links am Ende des Beitrages.

Die zweite, korrigierte Auflage wollte er am Dienstag aus Linz holen, die Druckerei hat ihn versetzt, so kam er zu spät nach Wien – doch eine Fangemeinde an Kindern, die ihn und seine Art kennen und lieben, waaaaartete- und durfte sich dafür aussuchen, welche seiner Geschichten er an diesem Tag er performen sollte. Woraus sich ein bunter Mix an Tieren ergab, die Menschen Schlaues mit auf den (Lebens-)Weg geben.

kinderbuchautor-als-schul-hebamme-in-ghana <— noch im Kinder-KURIER

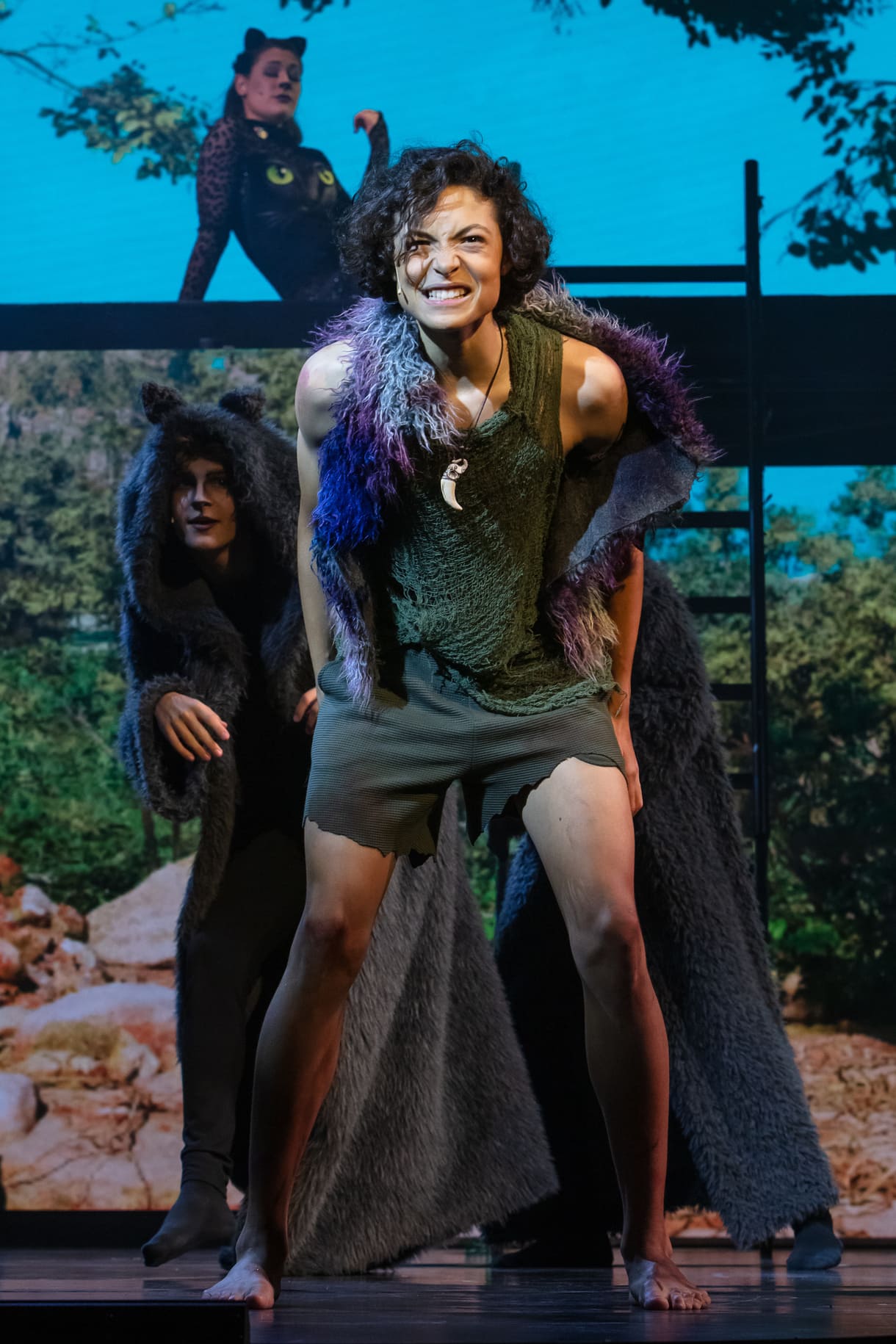

Im Jahr nach dem 30er-Jubiläum quollen die analogen und digitalen Postfächer der Wiener Jugendzentren mit kreativen Einsendungen von Mode-Designs noch mehr über als sonst. Sind es üblicherweise knapp mehr als 2000 Einsendungen von Kindern und Jugendlichen (4 bis 21 Jahre), so waren es im 31. Jahr des größten Mode-Nachwuchsbewerbs sogar 2800 Entwürfe. Aus diesem Berg – viele Entwürfe übrigens nicht nur Zeichnungen, sondern auch Collagen mit aufgeklebten Teilen – muss eine Jury jeweils rund 60 Entwürfe, die auch real geschneidert werden, darunter sind natürlich auch die der jeweils drei Preisträger:innen in den drei Altersgruppen (in drei Altersgruppen: 4 – 10, 11 – 15, 16 – 21 Jahre).

Phase 2 ist wohl die aufwändigste: Zwei Monate lang verwandelt sich das Jugendzentrum am Simmeringer Muhrhoferweg (J.A.M.) unter der Volksschule Hoefftgasse in die Schneiderwerkstatt. „Möglichst getreu am eingesandten Entwurf soll das Kostüm liegen – und das ist immer wieder eine Herausforderung“, wie die neue Co-Leiterin des gesamten Projekts, Bernadett Skoda Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… beim Werkstattbesuch erzählt. (Der Erfinder und jahrzehntelange Leiter Leo Oswald zieht sich schrittweise in die Pension zurück.) Sie, die vor allem für Theater, Film und Fernsehen Kostüm-Ausstattungen macht und sich oft selbst kreative Outfits schneidert, hatte schon vor rund eineinhalb Jahrzehnten drei Mal die Kids-in-Fashion-Werkstatt (mit-)geleitet.

Eine der Jung-Designerinnen, Mira Breunhölder ist für ein Interview in die Werkstatt gekommen – und steht gleich nach dem Eingang vor einem Kleiderständer, auf dem ihr Design schon einigermaßen Gestalt angenommen hat. Es ist übrigens nur einer ihrer Einsendungen. „Ich hab sehr viele Entwürfe gezeichnet“, vertraut sie dem Journalisten an. „Und ich hab nicht nur gezeichnet, sondern manches auch geklebt, zum Beispiel da viele grüne und lila Krepp-Papier-Fleckerln. Die hab ich einzeln aufgepickt – das Kleid ist sehr cool geworden“, strahlt sie über den doch großen Gleichklang mit ihrem Entwurf.

„Ein bisschen überrascht war ich schon, als ich erfahren habe, dass einer meiner Entwürfe genommen worden ist.“

Und sie darf mit Pinsel und Farbe noch weiter Hand an einige der schon fix montierten Teile anlegen, was sie freudig in Angriff nimmt und ausführt. Daneben verrät sie noch, „Ich zeichne überhaupt sehr gerne.“

Auf die Frage, ob sie sich beim Gestalten der Kostüm-Designs vielleicht das eine oder andere Mal überlegt habe, das Kleidungsstück selber anzuziehen, meint die Zehnjährige: „Schon manches Mal, aber eher, dass andere Leute das anziehen könnten.“

Was übrigens definitiv im konkreten Fall passieren wird. Am 4. Oktober 2025 steigt die 31. Kids-in-Fashion-Gala, wo junge Models die 63 umgesetzten kreativen, ausgefallenen Outfits am Laufsteg vorführen werden – bis 5. September können sich 14- bis 23-Jährige dafür bewerben – siehe Info-Box am Ende des Beitrages.

Zurück zum Umsetzungs-Prozess: Das was wie versteiftes Krepp-Papier wirkt und sich so steif angreift, „ist Baumwollstoff, den haben wir mit Holzleim und Farbe dick und mehrfach bestrichen und dabei gekreppt“, schildert Bernadett Skoda dem neugierigen Reporter. Und wischt die Bedenken, dass das dann doch für jene Person, die das tragen darf / muss, sehr kratzen dürfte, beiseite: Wir haben das alles auf ein weiches Unterkleid genäht!“

Da eine weitere angesagte Interviewpartnerin leider dann doch nicht aufgetaucht ist, schaut und hört sich Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… – zu zweit – noch ein bisschen in der Werkstatt um. An einem Kleiderständer hängt ein Kostüm, zur Hälfte Schachbrett, dahinter steht eine schwarze Styropor-Figur, scheint ein König zu sein. „Der kommt auf die rechte Schulter. Und als Ausgleich auf die linke eine rote Kugel“, zeigt die schon zitierte Bernadett Skoda vor.

Im Raum neben dem Kleid der Jung-Designerin, die zum Interview gekommen ist, häkelt Natalie mit ihren Fingern einen gelben Woll-Schlauch. „Der soll sich dann am Ärmel eines Oberteils entlang schlängeln“, erklärt die Mode-Fachschülerin, die hier ihre 160 erforderlichen Praxis-Stunden für die Abschlussprüfung im dritten Jahr absolviert. Ihre Kollegin Dina schneidet gold-glitzernde Quadrate aus einer Moosgummi-Platte. „Die kommen auf ein Kleid“ – und die spontane Reaktion von KiJuKU beim Blick auf den entsprechenden Entwurf „erinnert ein wenig an Klimt“, kommentieren Werkstattleiterin und Projekt-Co-Leiterin: „Wir haben das intern auch schon Klimt-Kleid“ genannt.

Altes Zeitungspapier ist offenbar bei jungen kreativen Mode-Designer:innen auch recht beliebt als Material für eigene Entwürfe – und bei der Jury 😉 Gab es im Vorjahr eine zeitungs-Latzhose, so kramt Bernadett Skoda aus einem der vollgeräumten Ecken ein enges, stark tailliertes Kleid hervor, dessen äußerste Schicht – entsprechend der eingesandten Collage aus solchem besteht.

Mit den zwei schon genannten Praktikantinnen – von insgesamt zehn Modeschüler:innen – sowie einer der drei diesjährigen Werkstätten-Leiterinnen, Alice Petra Schanowsky, die übrigens nun als Schneidermeisterin nochmals die Uni besuchen wird, und zwar die Pädagogische Hochschule, um Lehrerin für Schnittzeichnen und Werkstatt an einer Modeschule zu werden, hat Stefanie Kadlec, die seit einiger Zeit journalistische Praxis-Erfahrung bei KiJuKU führt drei kurze Interviews geführt, die hier unten am Ende dieses Beitrages verlinkt sind.

KiJuKU: Was ist die „Kids in Fashion“ Werkstatt genau?

Alice Petra Schanowsky: Das hier ist eigentlich ein Jugendzentrum. Wir besiedeln es für zwei Monate und wandeln es in eine Nähwerkstätte um. Das Jugendzentrum bringt uns die Schnellnäher, das Bügeleisen und das Overlock (spezielle Nähmaschine). Wir nähen hier an die 63 Kostüme. Es arbeiten drei Schneidermeisterinnen und alles entsteht in zwei Monaten unter Mithilfe von unseren fleißigen PraktikantInnen. Heuer sind es zehn PraktikantInnen. Die Arbeit macht wahnsinnig Spaß. Es ist sehr erfüllend und kreativ. Ein toller Prozess und jedes Mal wieder spannend, wenn man eine Kinderzeichnung hat und dann nach zwei oder drei Tagen das fertige Teil sieht.

KiJuKU: Es dauert cirka zwei, drei Tage bis ein Kostüm fertiggestellt wird?

Alice Petra Schanowsky: Es gibt auch schnellere, aber normalerweise zwei bis drei Tage.

KiJuKU: Du bist ehemalige Modeschülerin und jetzt arbeitest du als Schneidermeisterin?

Alice Petra Schanowsky: Ich bin Damen- und Herrenschneidermeisterin. Ich habe nach der Modeschule, einer Fachschule, jeweils eine einjährige Meisterklasse besucht, zuerst für Damen und dann Herren, das ist bei uns im Handwerk getrennt. Die Damen und Herren haben jeweils eine eigene Verarbeitung. Mir hat beides gefallen, deswegen habe ich beides gemacht.

KiJuKU: Was gefällt dir an deinem Beruf besonders gut?

Alice Petra Schanowsky: Dass man selber etwas schaffen kann und am Ende des Tages ein Ergebnis sieht. Das ist wahnsinnig erfüllend und sehr zufriedenstellend. Dass ich mit meinen Händen etwas schaffen kann, ist, was mich an dem Beruf so glücklich macht.

Stefanie Kadlec

KiJuKU: Wie gefällt dir die Arbeit hier in der Werkstatt?

Natalie: Es ist entspannt. Wir basteln und nähen viel. Ich habe schon viel Spaß. Es gibt einfach nicht so viel Druck und ich arbeite nach Lust und Laune. Wenn mir etwas nicht gefällt, kann ich es sagen, dann mache ich etwas anderes.

KiJuKU: Was gehört zu deinen Aufgaben? Was musst du hier alles machen?

Natalie: Nähen und basteln. Das war’s eigentlich und hin und wieder auch aufräumen.

KiJuKU: Möchtest du das irgendwann auch beruflich machen oder ist es für dich eher nur so ein Hobby?

Natalie: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, ich würde das schon auch beruflich machen, denn es macht schon sehr viel Spaß.

KiJuKU: Entwirfst du auch selbst Mode?

Natalie: Ja, für die Modeschule meistens oder die anderen Kleidungsstücke, die wir in der Werkstätte produzieren, aber sonst außerhalb nicht.

KiJuKU: Wie würdest du deinen persönlichen Style beschreiben?

Natalie: Es kommt immer auf den Tag drauf an, aber so 2000er gefällt mir persönlich am besten.

KiJuKU: Was hast du sonst noch so für Hobbys?

Natalie: Ich zeichne, nähe und gehe viel raus mit Freunden.

Stefanie Kadlec

KiJuKU: Welche Schule besuchst du und in welchem Jahrgang bist du?

Dina: Die Modeschule in der Herbstrasse. Jetzt komme ich in die dritte Klasse, ich habe dann die Abschlussprüfung und bin fertig.

KiJuKU: Wie ist die Arbeit in der „Kids in Fashion“-Werkstätte für dich?

Dina: Es macht schon Spaß und ist nicht zu schwer. Ich habe es mir härter vorgestellt, aber ist es nicht.

KiJuKU: Möchtest du es irgendwann beruflich machen?

Dina: Nein. Es macht zwar Spaß, aber es ist nicht so mein‘s. Ich habe während der Schulzeit gemerkt, dass ich beruflich was anderes machen will.

KiJuKU: Was hast du sonst für Hobbys und Interessen?

Dina: Ich spiele Videospiele auf meiner Playstation, gehe in der Natur spazieren, höre Musik und koche gerne. Style ist mir wichtig, denn ich mag Klamotten sehr. Das ist jetzt nicht wirklich mein Style, denn hier mache ich mich nicht schick, weil ich eh schmutzig werde. Man muss sich auch gut bewegen können.

KiJuKU: Also Mode ist schon wichtig für dich?

Dina: Ja, schon!

Stefanie Kadlec

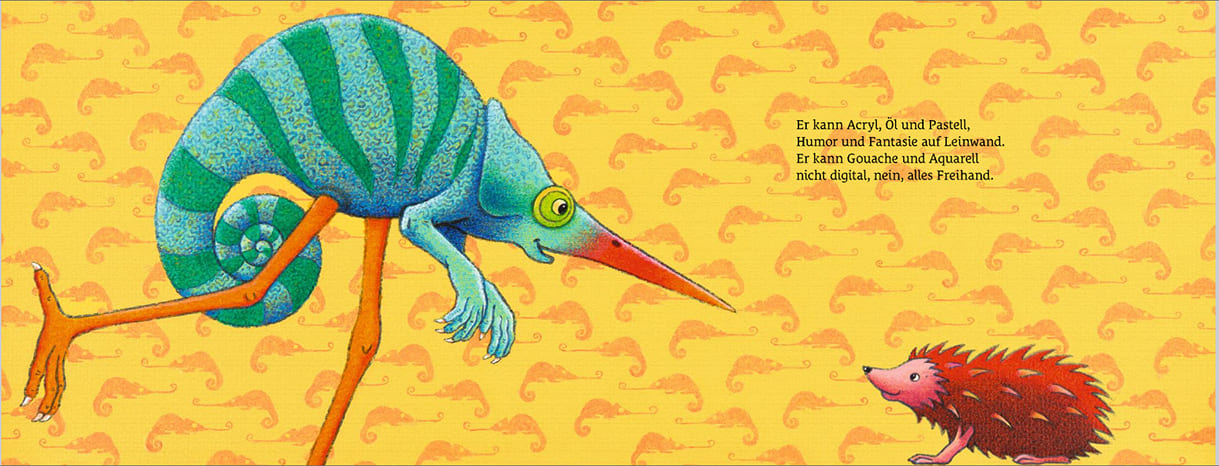

Wie schaut ein „Summ“ aus? Gut, meistens ist bei der Illustration dieses Geräusch eine Biene zu sehen. Bei „Platsch“ oft ein Wassertropfen. In Comics führen Geräusche seit „ewig“ ein bildhaftes Eigenlieben – meist in Form unterschiedlicher Sprechblasen, -sterne oder als zackige Schrift.

Aber was ist „Kraaks“ und wie schaut das aus? Oder „Schlürf“, „Drönn“, und noch viele andere mehr. Das Bilderbuch „Was macht Krakks?“ gibt vielen Geräuschen zunächst einmal ein Eigenleben. Die Geschichte der Hauptfigur – wie sich Eis anhört, wenn es zerbricht, und zwar winterliches Eis – wird von Bernhard Hoëcker und Eva von Mühlenfels fantasievoll erzählt. Dieses Krakks erfährt, dass es auch im Sommer Eis gibt – und zwar buntes in so ziemlich allen Farben. Weshalb es dieses unbedingt sehen, hören und erleben will.

Nikolai Renger hat diesen Geräuschen, die zu Figuren wurden, bildhafte Gestalt verliehen – und das ist mitunter ziemlich schräg 😉

Plötzlich stand da eine alte Kiste mit Schloss unter den Bäumen, zwischen denen Oscar Löcher grub. Ach, was stellte er sich an Schätzen vor, die er da drinnen finden würde. Und wie groß war seine Enttäuschung, als er endlich mit allem möglichen Werkzeug das Schloss geöffnet hatte.

Buchstaben, nichts als Buchstaben. Noch dazu solche, die sich zu komischen Wörtern gebildet hatten. „Quietschgelb“ war das erste, das er zu fassen bekam. Ach was, dachte er sich offenbar, knüllte es zusammen und schmiss es durch die Gegend. Hoppla, was war denn das? Einen Moment später galoppierte ein ziemlich aufgebrachter, quietschgelber Igel an Oscar vorbei“.

Doch nicht so öd, was diese Wörter konnten. Oscar begann so manches auszuprobieren und fand seinen Spaß daran, ein Vogelhäuschen pompös, einen Baum haarig zu „zaubern“. Die Magie verwandelte auch sein Verhältnis zu diesen „Zaubermitteln“. Als die Schatztruhe leer war, begann er nach eigenen zu suchen – durch genaues Beobachten, Zuhören, Riechen, Fühlen…

Dieses Bilderbuch namens „Der Wortschatz“ von Rebecca Gugger und Simon Röthlisberger das auch mindestens ebenso ein Bild-, Gedanken-, Fantasie-Schatz ist, gibt es nun in acht verschiedenen zweisprachigen Versionen: mit Englisch, Französisch, Italienisch, Kurdisch (Kurmancî – in lateinischer Schrift), Russisch, Spanisch, Türkisch, Ukrainisch. Einzig und allein, die grafisch gestalteten ursprünglichen Wörter wie das oben erwähnte Quietschgelb oder andere, die direkt in den Bildern eingebaut ist, blieben / bleiben auf Deutsch.

Und weil für jene, die die entsprechenden Sprachen nicht (so gut) können, natürlich nicht mit dem Entziffern der Buchstaben getan ist, bietet der Verlag die ganzen Geschichten jeweils auch als Hörbücher zum Download an – mit einem im Buch abgedruckten Code.

Für mögliche weitere Sprachen, aber auch mit so manchen Anregungen aus dem 54-seitigen pädagogischen Begleitmaterial mit Rätseln und Anregungen für eigene Wortspiele, gibt es noch eine „Bilderbuchkino“-Version ohne den Erzähltext – um darüber zu reden, sich eigenes zusammen zu fantasieren oder es gegebenenfalls in viele weitere Sprachen zu übersetzen.

Mehrsprachigkeit ist ein Schatz – dieses Motto steht seit eineinhalb Jahrzehnten über dem Redebewerb „Sag’s Multi!“. An dem können Jugendliche aller österreichischen Schulen – ab der 7. Schulstufe (2. Klasse Mittelschule oder AHS) bis zum Ende der Schulzeit – also 12. bzw. 13. Stufe (AHS oder BHS), aber auch der Berufsschulen mit jeweils Deutsch UND einer anderen Sprache, egal ob mitgebrachte oder erlernte, teilnehmen.

„Wenn jedes vierte Kind am Ende der Grundschulzeit nicht lesen und schreiben kann, dann ist es an uns, den Erwachsenen, Lust an Buchstaben und am Lesen zu machen. „Der Wortschatz“ ist ein wort- und bildreiches Buch, das genau diese Lust am Lesen fördert und weckt. Unsere beiden Jungs hatten mit dem Buch und an der Kraft der Sprache ihre wahre Freude“, wird Dr. Jörg Maas, Geschäftsführer der deutschen Stiftung Lesen, vom Nord Süd Verlag (die mehrsprachigen Versionen: Edition Bilibri) zitiert.

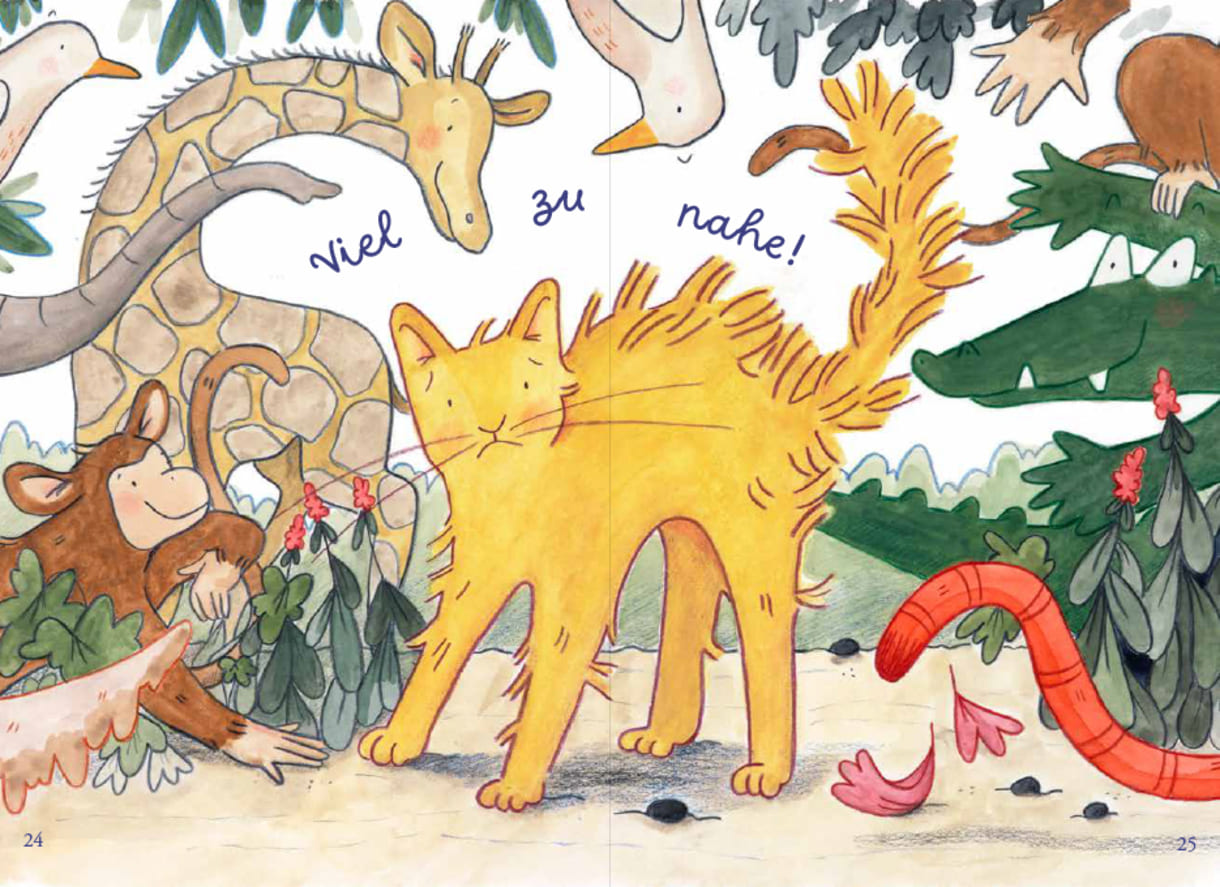

Die löwengelbe Katze Koko schleicht sich nächtens auf den Spielplatz. Klettert, rutsch, springt und hat Spaß. „Koko ganz allein. Juhuuu!“ Der Jubelruf zwar gedruckt, aber in Handschrift-Art. Unter tags verkrümelt sie sich als die Tierkindergruppe den Spielplatz stürmt. Das Gewurrl ist nichts für Koko. Auch wenn sie das nicht so wirklich äußern kann, sie fühlt sich nur nicht wohl, wenn ihr andere zu nah ans Fell rücken.

Da tanzt eine blaue Katze an, die offenbar genau das selbe Gefühl hat, aber einfach sagt: „Nicht so nahe!“ Dieser Ausruf gab dem Bilderbuch von Ulrike Schmitzer mit bunten Zeichnungen von Antonia Autischer den Titel.

Dieses Bedürfnis nicht bedrängt zu werden, kennst du vielleicht. Jede und jeder braucht eigen Grenzen, die eben durchaus unterschiedlich sein können. Gut, wenn du es nicht nur spürst, sondern den anderen auch sagen oder zeigen kannst, dass sie deine Privatsphäre respektieren sollen.

Und Koko absentiert sich ja nicht schlechthin, wenn ihr danach ist, kommt sie dem einen oder anderen der Tierkinder auch durchaus nahe – so dieses das möchte 😉

Manche der Doppelseiten sind fast wie Wimmelbilder – und verleitet dich dazu, genau zu schauen, auch auf kleine Details zu achten – dann findest du sicher auch zwei kleine, im Text niemals erwähnte, Tiere, die auf jener Doppelseite abgebildet sind, bevor die Geschichte beginnt. Und zum Buch gibt es noch zwei Ausschneidebögen mit einem Tierbilder-Memory – wobei die Bildpaare nie ganz gleich sind, was noch einmal zum genaueren Schauen verleitet.

Nestroy – der Name dieses Theaterdichters steht seit 200 Jahren für satirisches (gesellschafts-)politisches Theater mit (leider) zeitlosen Themen. Seine vor allem in den Couplets (Gesangseinlagen) eingebauten Seitenhiebe mit tagesaktuellen Bezügen zu seiner Zeit animier(t)en Inszenierungen natürlich dazu, solche Anspielungen den zeitlichen und räumlichen Gegebenheiten anzupassen.

Manche der Nestroy’schen Stücke sind fast Dauerbrenner, etwa jener Klassiker gegen Vorurteile „Der Talisman“ – denn ob Menschen wie die zentrale Figur darin Titus Feuerfuchs seiner roten Haare wegen oder aufgrund von Hautfarbe, Religion, Herkunft, Aussehen oder warum auch immer diskriminiert werden – die Struktur ist dieselbe. Oder wie Nestroy es in einem Halbsatz im Talisman auf den Punkt gebracht hat: „So kopflos urteilt die Welt über die Köpf’“.

Es gibt aber auch eine Reihe von Stücken, die kaum bekannt sind. Heuer standen etwa bei den Nestroy Spielen in Schwechat „Die Zauberreise in die Ritterzeit“ auf dem Programm (Motto: „Früher war alles besser!“). Und das Utopia Theater, das seit mehr als einem halben Jahrzehnt vor allem in Höfen von Gemeindebauten oder Parks und täglich woanders fürs Publikum kostenlos spielt, tourt in diesem Sommer mit „Lady & Schneider“.

Hier hatte Nestroy – wie auch für ein paar andere Stücke – sich beim französischen Autor Eugène Sues bedient, im Konkreten bei dessen Fortsetzungsroman „Les Mystères de Paris“ (Die Geheimnisse von Paris; 1842 bis 1843 in der Pariser Tageszeitung „Le Journal des débats“). Im Vordergrund steht eine Intrigengeschichte des jungen Adeligen Paul gegen seinen nur wenig Minuten älteren Zwillingsbruder Friedrich (Christopher Korkisch spielt beide – lediglich durch anderes Sakko bzw. aufgeklebtem Schnurrbart zu unterscheiden). Wenn dessen Hochzeit mit Lady Bridewell (Tina Haller) platzt, würde der Vater den Älteren enterben, der Jüngere käme zum Zug.

Paul und der Sekretär der Baronin Adele Kargenhausen (Pauls Braut, die hier nur erwähnt wird) namens Fuchs (Bernhardt Jammernegg) suchen nach einer Falle. Und finden die Gelegenheit in der Vorstadt-Schneiderei von Meister Restl (Thomas Bauer), seiner Tochter Lina (Barbara Edinger) und deren Bräutigam und Restl-Nachfolger Hyginus Heugeign (Andreas P. Seidl). Mit einem aufreizenden Kleid „verkleidet“ will die Baronesse beim Ball des Grafen Hohenstein dem Friedrich den Kopf verdrehen – dessen Hochzeit somit platzen lassen und …

Bei just derselben Schneiderei lässt sich allerdings nun die Lady und designierte Friedrich-Braut ebenfalls ihre Ball-Garderobe (Kostüme: Stefanie Elias) anfertigen.

Ist diese Ausgangsstory schon kompliziert genug – mit von der Partie ist in dieser Inszenierung im Gegensatz zur Baronesse die Vertraute der Lady Bridewill, Miss Kemble (Natalie J. Obernigg), so wird’s noch verwickelter, weil zwischendurch noch Lina das Kleid probieren soll und Friedrich bei anderer Gelegenheit Gefallen an Lina, im Stück oft Linerl genannt, gefunden hat.

Die intrigante Verwechslungskomödie ist aber nur der vordergründige für so manche Situationskomik und damit etliche Lacher Anlass gebende Plot. Im Zentrum hingegen stehen die politischen Ambitionen des jungen Schneiders – wobei politisch? Überzeugung? Keine. Oder jedwede beliebige. Einzig und allein: Er will an die Spitze, „koste, was es wolle“. Übrigens nannte Nestroy sein Stück ursprünglich „Der Mann an der Spitze“ – und er spielte bei der Uraufführung selber den Hyginus Heugeign (Februar 1849, Carltheater). Damals hieß es im Text „Sie müssen mich noch wo an die Spitze stellen, sey’s Bewegung oder Clubb, liberal, legitim, conservativ, radical, oligarchisch oder gar kanarchisch, das is mir alle eins, nur Spitze!“

Wie schon das eben eingestreute Zitat davon, dass es wurscht ist, was es kostet, streut das tapfere „Spitzen“-Schneiderlein ein Zitat nach dem anderen aus der heimischen Polit-Debatte der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart ein – „Sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist“, „was woar mei Leistung?!“, „es gibt kein Weiter wie bisher!“ gleichzeitig stilisiert er sich auch auf zum „Ich bin das Volk!“. (Bühnenfassung und Regie: Peter W. Hochegger; Komposition und Couplets: Helmut Strobl). In den hochrangigen Auftrag geheimnist er gleich seine eigenen Aufstiegs-Chancen hinein.

Da alle Aufführungen im Freien – mit so manchem Umgebungslärm, beim Besuch von KiJuKU im Eiselsberghof am Bacherplatz in Margareten (5. Bezirk) flogen alle paar Minuten Flugzeuge relativ niedrig über das Geschehen, ist die Mikro-Verstärkung, die live von Martin Hornig gesteuert wird, umso wichtiger. Auf- und Abgänge auf die Bühne und den Platz davor, auf dem einiges vom Geschehen spielt, geht nicht selten zwischen den Publikumsreihen. Eine sogenannte vierte Wand gibt es bei dieser Spielweise nie.

Und trotz der verworrenen Intrigen plus den „Spitzen“-Wünschen der Zentralfigur gelingt es dem Ensemble dem Publikum übersichtliche, fast hautnahe humorvolle 1½ Stunden zu verschaffen.

Zu einem Interview mit der Darstellerin der Schneiderstochter Lina, Barbara Edinger, die erstmals bei einem Utopia-Stück mitspielt, geht es in einem eigenen Beitrag.

KiJuKU: Ich habe schon die letzten Jahre immer wieder beim Theater im Gemeindebau zugeschaut und habe dich jetzt zum ersten Mal gesehen. Das heißt, meine erste Frage ist: Bist du neu beim Utopia Theater?

Barbara Edinger: Genau, dieses Stück, Lady und Schneider, ist das erste Stück, das ich mit dem Utopia Theater gemeinsam mache.

KiJuKU: Und wie ist das erste Mal für dich?

Barbara Edinger: Ich finde die Arbeitsweise sehr angenehm. Wir haben im Gegensatz zu anderen Produktionen, die ich davor schon gemacht habe, ein bisschen eine längere Probenvorlaufzeit, was aber auch das Erarbeiten etwas entspannter macht. Soweit ich weiß, sind drei Leute neu in dem Ensemble oder arbeiten zumindest zum ersten Mal mit dem Regisseur Peter Hochegger zusammen. Wir haben uns alle sehr gut zusammengefunden. Der Peter hat die Leute, mit denen er arbeitet, sehr gut ausgewählt. Zwischen uns ist eine sehr familiäre und amikale Atmosphäre, das macht natürlich auch die Arbeit viel schöner.

KiJuKU: Ich hätte deine Figur, Lina, die Tochter des Schneiders Restl, anfangs vor allem als sehr gutmütig beschrieben. Sie wird Teil einer Intrige, um ihren Liebsten zu retten. Am Schluss lässt sie ihn dann jedoch stehen und das Ende ist auch eher offen. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen dir und deiner Figur? Wie siehst du deine Figur eigentlich?

Barbara Edinger: Ja, das würde ich schon sagen. Sie ist schon eine, die mit beiden Füßen am Boden steht, und ist im Gegensatz zu ihrem Zukünftigen – wobei der Vater doch noch mehr in der Schneiderei arbeitet – eine, die anpackt. Lina lässt sich nicht viel anschaffen, sondern macht es von alleine, und ist auch eine wichtige Figur. Sie lässt sich ja nicht bewusst auf eine Intrige ein, sondern sie weiß nur, sie muss da irgendwas machen, aber es kommt ihr mit der Zeit ein bisschen dubios vor. Mit der Vermutung liegt sie ja dann auch richtig, also ist sie nicht auf den Kopf gefallen.

KiJuKU: Ich finde sie ist eine sehr liebenswürdige Figur, denn sie möchte ihren Zukünftigen retten…

Barbara Edinger: Das schon, aber nachdem er mit seinen Politisierungen immer wieder das Weiterleben des Geschäftes, ihre Lebensaufgabe, das, was sie selber gerne machen will, aufs Spiel setzt, ist das Fass irgendwann übergelaufen. Eine Parallele ist, dass ich auch eine bin, die sich nicht so schnell etwas sagen lässt. Ich bin gutmütig, bis ich es nicht mehr bin und so schätze ich sie auch ein.

KiJuKU: Das Stück hat viele Bezüge zu aktueller Politik und Gegenwart. Was nimmst du dir persönlich aus dem Stück mit, was ist für dich die Kernbotschaft?

Barbara Edinger: Das eigene Wahlmotiv zu hinterfragen. Gehe ich wählen einfach nur aus Protest oder gehe ich nicht wählen einfach nur aus Protest? Wo habe ich Mitsprachrecht? Ich war in einer Stadt Wien-Werbung, wo sie die Bürgerinnen und Bürger anhalten, sich auch zu engagieren. Von der Stadt Wien aus über ein Magistrat hat man die Möglichkeit, sich mitzuengagieren und mitzureden. Viele Leute wollen zwar, dass sich was ändert, tun aber nichts. Jeder hat eine andere Lebenssituation, wenn ich es energiemäßig einfach nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht, aber man hat zumindest die Möglichkeit. Das ist auch etwas, was das Stück sehr gut auf den Punkt bringt: Es gibt Möglichkeiten. Man darf nicht zu utopisch werden – das ist lustig, weil wir im Utopia Theater sind – aber man kann sich auch einsetzen und darf es nicht nur den anderen überlassen.

KiJuKU: Im Stück wird immer die „vierte Wand“ durchbrochen, also es gibt einen sehr starken Publikumsbezug. Bei deiner Figur kommt es auch vor, bei anderen Figuren ist es mir noch häufiger aufgefallen. Ich frage mich, ist das eigentlich schwierig?

Barbara Edinger: Ich finde es in dem Zusammenhang überhaupt nicht schwierig, wobei es kommt natürlich immer auch aufs Publikum an. Es gibt Leute, die sich mehr darauf einlassen können als andere, das habe ich im Kindertheater auch schon mitbekommen. Aber an und für sich eigentlich gar nicht, sondern im Gegenteil, mich animiert es dann noch viel mehr, den Kontakt mit dem Publikum zu suchen. Ich finde das eigentlich sehr angenehm, weil man sich durch das Aufbrechen der vierten Wand Schwung mitnehmen kann.

KiJuKU: Hast du noch ein paar Abschlussworte?

Barbara Edinger: Das Theater im Gemeindebau ist ein Gratisprogramm, das von den Bezirken gefördert wird. Es ist lustig, regt auch ein bisschen zum Nachdenken an, aber man kann sich auch zurücklehnen und die Vorstellung einfach genießen.

Stefanie Kadlec

Unterm Zeltdach des Wiener Roten Kreuzes vor dem Wiener Stephansdom können Interessierte lernen, einen Friedenskranich aus Papier zu falten. Links und rechts daneben versammeln sich Menschen und hören Reden zu, holen sich Sticker, Flugblätter oder Broschüren an verschiedenen Info-Tischen. Dazwischen kniet ein japanischer buddhistischer Mönch vor Schreckensbilder aus Hiroshima 1945. Neben ihm hält ein junger Mann ein senkrechtes Banner mit japanischen Schriftzeichen – Namu Myoho Renge Kyo wäre das im lateinischen Alphabet. „Das ist ein Friedensmantra“ erklärt er dem Journalisten.

6. August 2025 – 80 Jahre zuvor hatte die Besatzung eines US-Bombers die erste Atombombe auf bewohntes Gebiet abgeworfen, die japanische Stadt Hiroshima. 100.000 Todesopfer – fast alles Zivilist:innen – starben unmittelbar, nochmals so viele in den Folgemonaten – und all die nächsten Jahre an Folgeerkrankungen.

Viele verschiedene Vereine und Organisationen, die sich für Frieden engagieren, hatten zur Gedenkveranstaltung auf dem Wiener Stephansplatz am frühen Abend eingeladen, verteilten ihre Info-Materialien, hielten Transparente und Banner und eine Reihe von Reden mit unterschiedlichsten Aspekten – vom generell humanitären über mögliche noch viel krassere Folgen für Mensch, Tier und Umwelt, sollte es zu einem neuerlichen Einsatz von Atomwaffen kommen. Angesprochen wurde mehrfach auch, dass Phasen der Abrüstung aktuell gegenteiliges, nämlich Aufrüstung allüberall stattfindet. Eine junge Japanerin schilderte, Enkelin einer Überlebenden des zweiten Atombombenabwurfs – drei Tage später, 9. August 1945, auf Nagasaki zu sein.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte ein Grußbotschaft geschickt, in der er ebenfalls auf die erhöhte Gefahr angesichts der Weltlage hinweist und den Teilnehmer:innen für ihr Engagement dankt.

Nach etwa zwei Stunden formierte sich ein Demonstrationszug, der den Weg durch die Kärntnerstraße zum Karlsplatz nahm – einige trugen papierene Laternen, die in den Teich vor der Karlskirche gesetzt werden sollten. Tōrō nagashi ist eine japanische Zeremonie, bei der solche Laternen aufs Wasser gesetzt werden um der Toten zu gedenken.

„Obwohl viele Jahre vergangen sind, bleiben die beiden Städte lebendige Mahnmale für die schrecklichen Gräuel, die Atomwaffen angerichtet haben“, schrieb Papst Leo XiV. anlässlich der Gedenktage an Hiroshima und Nagasaki.

In Wien findet am 9. August ab 20 Uhr für die Opfer von Nagasaki ein Gedenken in der Buddhistischen Friedenspagode (1020, Hafenzufahrtsstraße F) statt.

„Es ist schön, wenn Fremde einmal zu Besuch kommen“, freut sich Gottfried, der seit drei Jahren im Kolping-Haus „Gemeinsam leben“ in der Leopoldstadt (2. Bezirk in Wien) wohnt. Die Freude angesichts der Kinder die rund um ihn und Johann, der sich auch für ein kurzes Interview bereit erklärt hat, ist ihm anzusehen.

Kinder aus Rumänien und der Türkei hatten zuvor – natürlich nicht nur für diese beiden – gesungen und getanzt – Kinder- und traditionelle Lieder aus ihren beiden Ländern, aber auch aktuelle Pop-Songs und einen Balletttanz. Die beiden Gruppen waren Teil jener rund 500 Kinder aus 20 Ländern vor allem Zentral- und Osteuropas, die für zwei Wochen in vier verschiedenen Camps in Österreich verbracht haben (Wien, Kärnten und zwei in Salzburg). Ihre Eltern arbeiten in den verschiedenen Ländern in einer der Niederlassungen der internationalen Versicherungsgruppe VIG (Wiener Städtische) und können sich mit einer kreativen Arbeit für die Teilnahme bewerben. In den ersten Jahren – heuer fanden die 13. Camps statt – waren dies Zeichnungen, seit einigen Jahren sind es Fotos – jeweils zu einem (großen) Jahresthema, heuer „Was bedeutet Freundschaft für mich“.

An einem Tag der beiden Wochen setzen die Camp-Kinder soziale Aktivitäten, in Wien bereiten sie traditionellerweise Auftritte für ein Senior:innen-Heim vor. Mit sieben Kindern aus den genannten beiden Ländern, die vor den älteren Menschen aufgetreten sind, führte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… Interviews – die in eigenen Beiträgen unten verlinkt sind.

Zurück zu den beiden Senioren: Gottfried genoss die Abwechslung und – vermittelt über Dolmetscher:innen – auch die Unterhaltung mit den jungen Gäst:innen. „Wir haben zwar sonst auch immer wieder Veranstaltungen hier, aber im Sommer keine“, ergänzt Johann, der erst seit zwei Jahren hier lebt.

Natürlich wollte KiJuKU auch von den beiden wissen, was für sie Freundschaft bedeutet. „Sich mit jemandem gut und gern über alles austauschen können“, bringt Gottfried das für ihn Wesentliche auf den Punkt.

„Wenn ich mich auf wen wirklich verlassen kann“, fasst Johann das zusammen, was „für mich Freunde ausmacht“.

KiJuKU: Ist das dein erstes VIG-Camp?

Carla: Ich bin zum ersten Mal in Wien, aber im Vorjahr war ich schon beim VIG-Camp, aber in einem der Bundesländer. Und ich kenne schon mehr als die Hälfte der Kinder im Camp.

KiJuKU: Was hast du als Fotomotiv für Freundschaft gewählt? Und musstest du dafür lang überlegen oder war sofort die Idee da?

Carla: Mir ist es leicht gefallen, ich musste nicht lange überlegen.

KiJuKU: Und was war das Foto (zum Zeitpunkt der Interviews kannte ich die Fotos noch nicht)?

Carla: Ich hab ein Foto genommen, wo ich mit meiner Schulklasse drauf bin, aber nicht so eines, wie es sie oft gibt.