Wie derzeit – noch bis 11. Juni 2025 – in einer Bühnenversion im Krimi-Klassiker „Warte, bis es dunkel ist!“ im Wiener Theater Center Forum so war auch bei „Jetzt!“ im Vestibül des Burgtheaters Audiodeskription für alle Besucher:innen zu hören. Was sich auf der Bühne wie abspielt wird erklärt. So können einerseits blinde bzw. sehschwache Menschen dem Geschehen folgen, andererseits alle anderen dies miterleben. Für Zuschauer:innen, die nicht oder nur schwer hören, wurden die gesprochenen Texte als Schrift an die Wand projiziert.

Simon Couvreur, Billy Edel, Giuliana Enne, Jenny Gschneidner, Felix Elias Hiebl, Yuria Knoll, Christine Krusch, Magdalena Helga Franziska Tichy, Leonie Frühe sowie Lukas Hagenauer, Josefine Merle Häcker, Niels Karlson Hering, Mathea Mierl, Justus Werner Pegler, Elisa Perlick und Leonie Rabl sprachen und spielten Monologe, Dialoge sowie Szenen mit mehreren Personen aus klassischer bis moderner Theaterliteratur – von altgriechischen Dramen nicht zuletzt mit dem blinden Seher Teiresias über Georg Büchner bis zu Thomas Bernhard und Caren Jeß. Letztere wahrscheinlich die Unbekannteste und den Genannten, ist ein 40-jährige deutsche Schriftstellerin, von der Yuria Knoll kurze Passagen aus „Die Katze Eleonore“ über eine Frau, die zur Katze wird und mit ihrem davon faszinierten Therapeuten spricht.

Simon Couvreur, nicht zuletzt von Tanztheater-Auftritten mit „Ich bin O.K“ bekannt ließ bald nach Beginn seine Hände tanzen – was eine Kollegin in Audiodeskriptions-manier poetisch schilderte. Auch jeder Lichtwechsel wurde – im Wechselspiel mit Enrico Zych an den entsprechenden Reglern und Tasten – vorab angesagt.

„Jetzt!“ war die – wie es viele im Publikum bedauerten leider nur zwei Mal – aufgeführte Abschluss-Performance des gleichnamigen ersten inklusiven, großen Projekts in diesem großen wichtigen Theater. Das die ganze Saison gelaufene Projekt vereinte in Zusammenarbeit mit der MUK (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien) Studierende der Bereiche Schauspiel und Tanz sowie theaterinteressierte und teils auch schon -erfahrene Menschen mit körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigungen (Rollstuhl, blind, Trisomie 21 / Downsydrom).

Unter der künstlerischen Leitung von Constance Cauers hatten Monika Weiner die Teilnehmer:innen des Projekts in Bewegungstraining sowie Steffi Krautz-Held und Dorothee Hartinger im Rollenunterricht gecoacht. Wobei im Publikumsgespräch manche der Beteiligten davon erzählten, dass die Lehrenden mitunter unterschiedliche, ja gegensätzliche Lehren vermittelten. Woraus die Spieler:innen jedoch dann oft ihre eigenen Versionen entwickeln konnten 😉

„Jetzt!“ ist ein Programm für Menschen mit körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigungen, die vorhaben, professionell am Theater sowie im Bereich Film und Fernsehen als darstellende:r Künstler:in zu arbeiten. Das Programm wird jeweils für die Dauer einer Spielzeit angeboten und ist eine Initiative des Burgtheaters und der Fakultät Darstellende Kunst der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien.

Rund ein Jahr nachdem in der Theater-Werkstatt des niederösterreichischen Landestheaters in St. Pölten eine der schrägen Satiren Franz Kafkas, „Der Prozess“ über die Bühne ging, spielt – noch bis Ende Mai 2025 – ein wahrhaft kafkaeskes Stück Real-Satire. „Siebenundfünfzig“, geschrieben und inszeniert vom Filmer Arman Tajmir-Riahi.

Mitten in der Nacht klopft die Hausmeisterin (Anna Stieblich) beim Protagonist:innen-Paar.

So aufdringlich sie auch antanzt und sich anfangs umständlich ausdrückt, so rettend ihre Nachricht. Über mehrere Ecken habe sie erfahren, dass der Mann dieser Wohnung vom Inlandsgeheimdienst gesucht werde. Weshalb – dieser Vorwand wird erst später enthüllt. Also kann der Mann praktisch in letzter Sekunde abhauen.

Schon sind die „Geheimen“ an der Tür und durchsuchen die Wohnung. Und nicht nur an diesem Abend. Sie werden so etwas wie unheimliche fast Dauergäste, belagern und bedrängen die Ehefrau (Caroline Baas), zu verraten, wohin ihr Mann geflüchtet sei. Nicht selten devastieren sie dabei die Wohnung.

So krass und unverschämt ist, was sich zugetragen hat und auf der Bühne abspielt, so schafft es Stück, Inszenierung und Schauspiel der Darsteller:innen die an Absurdität grenzende Szenerie so rüberzubringen, dass gar nicht so wenig Raum bleibt für Lachen. Wofür in erster Linie die „Geheimdienstler“ – Michael Scherff (Kommandant), Augustin Groz (Adjutant) und vor allem der mit fast gesichtsloser Maske agierende Tobias Artner – der übrigens auch den Ehemann spielt – gekonnt, teils fast slapstickartig, tollpatschig, sorgen.

Das Lachen bleibt allerdings immer wieder im Hals stecken – schwingt doch stets mit: Dem Ganzen liegt ein echtes Schicksal zugrunde.

Der Autor und Regisseur hat vor Jahren eine Frau getroffen, der genau solches passiert ist. Nicht in den inszenierten und gespeilten Details, aber jedenfalls ist die Zahl verbürgt, die Riahi zum Stücktitel gewählt hat. Als er das gehört hatte, war für ihn schon klar, dass kann, ja muss ein Theaterstück werden, weil es sich kammerspielartig praktisch nur im Wohnzimmer und angrenzenden, oft nicht sich, sondern nur hörbaren Nebenräumen (Bühne und Kostüme: Ece Anisoğlu) abspielt.

Als die Betreffende auch zusagte, machte sich Arman T. Riahi, der schon als Schüler Kurzfilme gedreht hatte – wie sein Bruder Arash, mit dem er so manche der erfolgreichen bekannten Kinofilme drehte bzw. produzierte (u.a. Die Migrantigen, Everyday Rebellion“…) an die Umsetzung.

Details sind nicht nur zum Schutz der Frau, deren Privatsphäre über mehr als ein Jahr ständig missachtet wurde, verändert, sondern weil sich solches mittlerweile nicht nur im Iran, sondern auch in vielen anderen Ländern abspielen könnte – Stichwort Trumpistan, wo kürzlich eine Richterin vom Inlandsgeheimdienst FBI festgenommen wurde, weil die sich für einen von Abschiebung bedrohten Einwanderer eingesetzt hat. Deshalb ist die Inszenierung auch nirgends konkret verortet.

Ein alter Lustgreis mit Glatze und Brille – mit einer derartigen Perücke verwandeln sich fast alle Schauspieler:innen des Abends in diese Figur – wandelt der Regisseur durch die verschiedenen Räume des Wiener Off-Theaters, das sich in bei „006.Am.Psychosee“ von „das.bernhard.ensemble“ (Regie / Konzept: Ernst Kurt Weigel; Konzept/Immersiv-Expertin: Christina Berzaczy) in verschiedenste Stationen eines Filmsets verwandelt.

Der Typ ist eine Legende des österreichischen Films. Neben der Verfilmung von „Der Bockerer (Theaterstück von Ulrich Becher und Peter Preses) rund um den schlawinerischen, leicht widerständigen, Fleischhauer, ist Antel aber vor allem für frühe, seichte Soft-Porno-Komödien berühmt geworden. Das Plakat für einen solchen Film, „Wenn Mädchen zum Manöver blasen“, hängt in der „Rezeption“ des Theater-/Film-Etablissements, in dem die Tour durch das Set beginnt. „Alles Sommerfilme, die Mädchen sind sehr leicht bekleidet“, versucht einer der Tour-Guides augenzwinkernd zu beschönigen.

Der große Filmemacher, der sich in seiner Autobiographie noch mehr oder minder zum Erfinder von allem überhöhte, war aber in der Szene auch bekannt für seine übergriffige, missbräuchliche Art. Und das steht bei diesem Theater-Abend im Vordergrund. Kaum wird „der Franz“ eines weiblichen Wesens ansichtig – ob Darstellerin, Kamerafrau, Tonangel-Halterin, schon geraten seine Grapsch-Finger in Zuckungen.

Alles das, was bis zur Me-Too-Bewegung nach dem Aufdecken von Harvey Weinsteins sexuellen Belästigungen und mehr sozusagen „nur“ ein offenes Geheimnis war und nun zum No-Go samt Verurteilungen von Tätern wurde, wird in den verschiedenen Räumen angespielt und von so manchen Opfern mit lapidaren „das gehört halt dazu“ mitgetragen.

Zum einen schwingt sozusagen mit, zum Glück wurden solche Missbräuche aufgedeckt, wenngleich sie noch immer nicht völlig überwunden sind, zum anderen kann die Drastik mit der hier gespielt wird, wenngleich ins Karikaturhafte verzerrt (unterschiedlich gespielt von Sophie Resch, Christian Kohlhofer, Christina Berzaczy, Leonie Wahl und besonders provokant Rina Juniku), auch ganz arg triggern. Weswegen für den Theaterabend einerseits eine entsprechende Warnung gegeben wird. Und, das noch viel besser und vor allem neu in der Szene: Unter den vielen Räumen des Off-Theaters, das diesmal – wie schon vor zwei Jahren bei „Die.Stunde.Shining“ – in seiner Gänze bespielt wird, steht einer unter dem Titel Safe Space (sicherer Raum) zur Verfügung.

Wem das Gesehene und Erlebte zu weit geht, kann sich hier vorübergehend zurückziehen. Das machen hin und wieder auch die eine oder der andere von den Schauspieler:innen – und steigen hier aus ihrer Rolle / ihren Rollen (viele switchen) – aus. Ein Beispiel das (Theater-)Schule machen könnte, wo es angebracht scheint.

Ob immersiv wie hier oder im Mash-Up von Peter Handkes „Die Stunde da wir nichts voneinander wussten“ und Stanley Kubricks „The Shining“ (nach dem gleichnamigen Roman von Stephen King) oder auch in den „nur“ Bühnenstücken verknüpft „das.bernhard.ensemble“ seit Jahren einen Film (in diesem Fall „00 Sex am Wörthersee“) mit einem Theaterstück. Der zweite Teil des Titels „Psychosee“ basiert auf Sarah Kanes „4.48 Psychose“. Die britische Dramatikerin, die in ihren fünf innovativen mit vielen Konventionen brechenden Theaterstücken einen Bogen vom Bürger- über Familien-Krieg bis zum Inneren Kampf mit sich selbst bis zu ihrem Freitod spannte, wandelt als irritierender Geist (Yvonne Brandstetter, die als einzige in keine andere Rolle schlüpft) durch die Stationen des Filmsets. Mal verkörpert sie als direkter Gegenpol eine Darstellerin, die Besucher:innen ersucht, sie zu berühren, um ihre eigenen Grenzen zu spüren, begleitet von Leonie Wahl als Intimitäts-Coach – ein mit Me Too neu erschaffener Berufszweig. Mal wälzt sie sich nackt in klein geschnittenem Kraut – als Symbol für das angeblich so berühmte Szegediner Krautfleisch, das Franz Antel für Hunderte Gäste zubereitete; wohl eher zubereiten hat lassen.

Die schon genannten Franz-Antel-Darsteller:innen verkörpern immer auch noch – mindestens – eine weitere Rolle – vor und hinter der Kamera. Ergänzt wird das Schauspiel-Ensemble von Bernhardt Jammernegg als Ton, Kamera-mensch sowie Handwerker, Matthias Böhm (Produzent / Kamera-Mensch / Schmäh-Schreiber) und Mastermind Ernst Kurt Weigel als einer der Tour-Guides sowie in verschiedenen Kostümen (Julia Trybula) für F.A.s Mode-Schau. Musik (Rafael Wagner) und teils schockierende Visuals mit Einsatz von viel KI (Evi Jägle) runden den immersiven, intensiven, fast an, für manche auch über die Grenzen gehenden Abend ab. Der trotz dessen auch von viel sarkastischem Humor lebt. Und in der Figur der vielen Franz Antels vielleicht ein wenig auch Anklänge an Sarah Kanes „Gier“ hat – ein Stück, in dem sie vier Personen ein Leben teilen lässt. Nicht zuletzt lässt sie die Stimme eines alten Mannes Begierden eines Menschen sagen, der andere missbraucht.

Ein dichte, abwechslungsreiche, spannende Theaterstunde voller immer wieder krasser Wendepunkte samt sarkastisch-ironischen Momenten lebt darüber hinaus aber vor allem davon, dass es sich um eine echte Lebensgeschichte – und dies mit Happy End handelt. „Lotfullah und die Staatsbürgerschaft“ im Vestibül des Wiener Burgtheaters erzählt szenisch die Jahre in Österreich nach seiner Flucht. Als Kleinkind mussten die Eltern mit ihm das afghanische Ghazni verlassen, fanden Zuflucht in Pakistan, wo nach einigen Jahren das Leben auch nicht mehr erträglich war. Es war schon äußerst schwierig für die Familie, das Geld für die Flucht eines der ihren aufzutreiben. Tränenreich verabschiedet die Mutter den jugendlichen Sohn. Und rät ihm, auf der gefährlichen Fluchtroute im Schlaf immer doch auch irgendwie wach sein zu müssen (adir).

Europa war das Ziel, irgendwann landete er zufällig in Österreich. Weder flossen hier Milch und Honig im sprichwörtlichen Sinn, noch wurden Menschen, die flüchten mussten, mit offenen Armen empfangen wie es in früheren Fluchtbewegungen – von Ungarn (1956), Tschechoslowakei (1968) bis zu den Jugoslawienkriegen (Anfang der 90er Jahre) noch eher der Fall war. Schikanen, Willkür trotz Rechtsstaat, Waaaaaarten auf Papiere, ein Flüchtlingscontainer hinter Drahtzaun, Abnahme des Ausweises durch die Behören, weil im Asylinterview nicht verstanden wurde, dass viele Afghan:innen schon lange vor der wieder völligen Machtübernahme durch die demokratiefeindlichen Taliban, von dort flüchten mussten – die einen in den Iran, andere nach Pakistan.

Monatelang staatenlos. „Wenn du keinen Ausweis hast, existierst du nicht“, fällt der treffende Satz. Der erinnert an Bert Brechts „Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so eine einfache Weise zustande wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustande kommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund, aber ein Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird.“ (Flüchtlingsgespräche 1940/41).

Leben im Freien – im „Rosengarten“. Irgendwann dann doch wieder ein Ausweis, Flüchtlingsunterkunft weit ab im tiefsten Niederösterreich. Und dennoch nahm Lotfullah dreieinhalb-stündige tägliche Reisen in die HTL Mödling, aber auch nach Wien ins Burgtheater zu Proben für Projekte auf sich. Die Theaterprojekte boten ihm geborgenen Halt, auch wenn er manches nicht verstand, wie es im Stück heißt und nachvollziehbar zu erleben ist – für Außenstehende kaum verständliche Aufwärmübungen für die Stimme mit bedeutungslosen Lautkombinationen 😉

Der Humor kommt in dieser Stunde nicht zu kurz. Das Stück entstand in langem Hin und Her aus der neun Jahre währenden Zusammenarbeit von Anna Manzano, Marie Theissing, Lotfullah Yusufi und Magdalena Knor, anfangs als Spielclub im Burgtheater, später als freie Gruppe. Ergänzt und erweitert um Florian Jungwirth, Waltraud Matz, Himali Pathirana, Marlen Schenk-Mair, Ben Schidla und Patrick Werkhner sowie Alex Teufelbauer, der in den „Rosengarten“-Szenen in Lotfullahs Rolle schlüpft, entwickelte das Team rhythmisch choreografierte Szenen, die Begegnungen mit Bürokratie ebenso wie mit Helfer:innen knapp und rasch wechselnd, teilweise chorisch schildern.

Der Staatsbürgerchor mit fast höfischen Halskrausen, getrötete Bundeshymne, beamtliche Stempelzeremonien… – was für Theaterpublikum und -beschäftigte vielleicht „kafkaesk“ wirken mag, ist Alltag der meisten Geflüchteten seit Jahren. Kaum ein oder einer kennt es anders. Rascher Erwerb der deutschen Sprache, gut integriert, sozial engagiert – hilft alles (fast) nichts. Bewahrt nicht vor widersinnigen Entscheidungen, Ablehnungen, drohender Abschiebung…

Doch neben Zielstrebigkeit, Ausdauer, Energie und doch die einen oder anderen Menschen, die helfen, unterstützen, sich einfach menschlich zeigen, sind verantwortlich für ein Happy End. Die Energie Lotfullah Yusufis, der gemeinsam mit Regisseurin Anna Manzano sowie seinen Mitspieler:innen Marie Theissing und Magdalena Knor (auch Live-Musik) das Stück entwickelt hat, macht den Raum zeitweise fast zu klein für seine Power. Eine Art befreites Aufspielen, ist das Stück doch ein geglückter Sieg über alle Hindernisse und Schikanen.

Ohne es direkt anzusprechen, ergibt sich so „nebenbei“ die Lehre: Hätte Lotfullah Yusufi selbst aufgegeben und wäre er nicht bei seinem Einspruch gegen den ersten Abschiebebescheid unterstützt worden, gäbe es auch diesen bewegenden und doch Mut machenden Theaterabend nicht!

Neben einem weißen, zarten Vorhang, der durch jede Bewegung leicht ins Wehen kommt, sitzt – im Video an die Wand projiziert eine Frau mit großer Handtasche, schmatzend, neugierig schauend und das Geschehen kommentierend. Bald gesellt sich am anderen Ende des Bühnenhintergrunds ebenfalls an die Wand „geworfen“ ein Mann mit Hut dazu. Die beiden sind eine Art Side-Kick für das folgende spannende, bedrückende und doch immer wieder von Humor und Sarkasmus durchbrochene Stück, das sich in der Mitte zwischen ihnen abspielt. Wobei die beiden als Video dann ohhen immer wieder verschwinden.

„Alles gerettet!“ spielt sich hier in der mittleren der drei Röhren der Wiener Neustädter Kasematten – wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt – ab. Es handelt sich um einen für die Bühne adaptierten von Helmut Qualtinger und Carl Merz (berühmt u.a. für „Herr Karl“) geschriebenen TV-Spielfilm (1963 erstveröffentlicht, u.a. mit Attila und Paul Hörbiger) über den Wiener Ringtheaterbrand (8. Dezember 1881, Schottenring 7 – wo heute die Polizeidirektion Wien residiert). Dieser forderte offiziell 384, manchmal ist die Rede von 386, Todesopfer, informelle Berichte sprachen von bis zu 1000 Toten. Die beiden nahmen den Prozess, der immerhin schon wenige Monate nach der Katstrophe stattfand und bei dem auch führende Feuerwehr- und Polizeimänner angeklagt waren, zum Anlass für ihren dramatischen Text.

Die Wortwiege (neuerdings mit dem Untertitel „Festival für Theaterformen“), die seit 2020 in der ehemaligen Befestigungsanlage der Stadtmauer (2019 für die damalige niederösterreichische Landesausstellung renoviert) hier regelmäßig Programm macht, hat das in Vergessenheit geratene Stück sozusagen ausgegraben, eine eigene Bühnenfassung, die sich ziemlich an den Originaltext hält, erstellt – und inszeniert (Regie: Anna Luca Krassnigg; künstlerische Mitarbeit: Ira Süssenbach). Wichtigste Abweichung: Etliche Männer aus dem Original und der damaligen Realität sind hier mit Frauenrollen, teils wiederum von Männern gespielt, besetzt; u.a. die eingangs erwähnte Gerichtskiebitzin Hromatka (die im Stück hier nie mit Namen genannt wird) mit Martin Schwanda; oder Zeugin Völkl (Vorgänger:in in der Ringtheater-Direktion) mit Jens Ole Schmieder, der wie auch seine Kolleg:innen Lukas Haas, Ida Golda, Isabella Wolf und Saskia Klar in etliche der Rollen als Zeug:innen bzw. Angeklagte schlüpfen; Schmieder vor allem auch als einer der Hauptangeklagten, Polizeirat Landsteiner.

Ringtheaterbrand – dies ist in der Theaterszene Wiens und Österreich ein bekannter Begriff – strenge Sicherheitsbestimmungen sind darauf zurückzuführen. Die reichen vom Eisernen Vorhang, der vor Beginn eines Stückes Bühne und Publikumsraum großer Theaterhäuser trennt, ständig sichtbare Notbeleuchtung bis hin dazu, dass Mäntel und dergleichen bzw. Taschen und Rucksäcke an der Garderobe abzugeben sind, damit im Notfall, niemand auf der Flucht vor einem Brand über irgendetwas stolpert und die Nachfolgenden dann über diese Person.

Aber was sich so wirklich am Abend des 8. Dezember 1881 abgespielt hat, kennt kaum wer. Dabei hatten Helmut Qualtinger und Carl Merz – ausgehend vom Prozess im Frühjahr 1882 und mit vielen Zitaten aus den Gerichtsakten – einen Fernsehfilm „Alles gerettet!“ geschrieben. Erst vor weniger als zehn Jahren gab es auch bei der Viennale und der Diagonale den Film „Sühnhaus“ der Journalistin und Filmemacherin Maya McKechneay über diesen Brand.

Der Titel „Alles gerettet!“ bezieht sich auf eine Aussage, die dem obersten Polizisten beim Brand zugeschrieben wird. Und dies obwohl zahlreiche Menschen, die sich aus dem Theater retten konnten von Leichenbergen sprachen. Ausgelöst durch einen lichterloh brennenden Vorhang, der durch einen heftigen Luftzug bis hinauf in die vierte Publikumsgalerie geweht wurde, stand bald das ganze Theater in Flammen. Die Notbeleuchtung funktionierte nicht und so stolperten Menschen, die dem Feuer bzw. der Hitze entkommen wollten, fielen übereinander. Vor allem eben aus der vierten und dritten Galerie, also von den billigen Plätzen. Always the Same ;( – siehe Untergang der Titanic.

Wer trägt Verantwortung, bzw. wer hat solche selbstlos aus eigenem Antrieb übernommen? Wer hat Hilfe verunmöglicht oder gar be- oder verhindert? Diesen Fragen wollte das Gereicht nachgehen. Das hier ausschließlich als vorgenommene Simmen aus dem Off zu hören ist: Präsident (Horst Schily), Staatsanwältin (Lena Rothstein), Rechtsanwalt Dr. Fialla (Helmut Jasbar), Rechtsanwalt Dr. Markbreiter (Franz Schuh), Schriftführerin (Julia Kampichler).

Während die meisten Zeug:innen schilder(te)n, wie lax oder gar kontraproduktiv Einsatzkräfte vorgegangen sein sollen, putzen sich die Angeklagten ab. Von sie hätten alles Mögliche getan bis zum Abstreiten der Vorwürfe ihrer Untätigkeit. Unterschiedliche, individuelle, teils karikierte Typen, die dennoch ein gesamtgesellschaftliches Panoramabild ergeben: Es sei nichts zu verhindern gewesen. Alles in Ordnung. Ohne dass dieser Satz fällt, entsprechen viele der „Verantwortungen“ dem Geist von „ich habe nur meine Pflicht erfüllt“ – damals oft noch viel weniger.

Obendrein hatte ein halbes Jahr davor im französischen Nizza ein Theater gebrannt und 200 Menschen das Leben gekostet. Daraus wurden Lehren gezogen und es gab bereits auch in Niederösterreich schon neue Brandschutzbestimmungen – die von Wien noch nicht übernommen worden sind.

Im Gegensatz dazu schildern einige der Zeug:innen, dass sie beherzt versucht hatten, trotz Flammen, trotz Rauch und trotz der Drohungen, da ja nicht hineinzugehen, es doch getan und wenigstens die eine oder den anderen gerettet zu haben. Womöglich waren gerade diese Aspekte der Grund, weshalb das kritische Erfolgsduo dieses – damals (Fernseh-)Stück geschrieben hatte.

Die fünf genannten Schauspieler:innen switchen bei ihren jeweiligen Rollenwechseln in immer wieder unterschiedliche Charaktere – sowohl als konkrete Personen als auch als stellvertretende Typ:innen in einem schrägen Bühnen- und teils auch Kostüm-Ambiente (Bühne: Andreas Lungenschmid, Kostüme: Antoaneta Stereva Di Brolio, Maske: Henriette Zwölfer).

Die zwei Figuren aus dem Video sind inszeniert als typische „Herr-Karl“-Figuren. Martin Schwanda als Hromatka kommentiert das Prozessgeschehen in diesem Stil, bedauert selbst nicht in den Zeugenstand geholt zu werden. Kramt immer wieder in der Tasche, reicht dem Kollegen übers „Nichts“ hinweg ein „Wiener Zuckerl“, hält ein solches auch aus dem Film mit ausgestreckter Hand dem Publikum hin. Was die mit einer solchen Kette geschmückte Regisseurin und Co-Leiterin der Wortwiege, Anna Luca Krassnigg, am Premierenabend erklärt, war also keine Anspielung auf den aus Wr. Neustadt stammenden Bundeskanzler der sogenannten Zuckerlkoalition;). Hromatkas kongenialer Video-Partner (Film und Musik: Christian Mair) als Gerichtskiebitz: Lukas Haas alias Schagerl, der auch als Zeuge aussagt, aber auch noch in der Rolle weiterer Zeugen sowie eines Angeklagten (Feuerwehr-Exerziermeister Heer) auftritt.

Das Krasse, das an diesem (mehr als zweistündigen) Theaterabend mitschwingt: Das war keine Fiktion, die dramatischen Szenen, die Zeug:innen schildern, haben tatsächlich stattgefunden. Und: Trotz offensichtlichen Bemühens des Gerichts: Die hohen Herren wurden alle freigesprochen, Haftstrafen für Beleuchter als Bauernopfer.

Zwei Schauspieler stehen zunächst seitlich vom Publikum, kommen auf die Bühne und schlüpfen vor aller Augen erst in ihre Rollen. Jugendliche. Pubertierende. Burschen. Goschert der eine, voll der Macker – zumindest will er sich so geben, sähe sich auch selbst gern so. Manchmal aufbrausend. Ohne Ansatz. Eher zurückhaltend, schüchtern, verträumt, ja poetisch der andere.

Aber sie sind nun einmal hier zusammen. Auf engem Raum. Zusammengeschweißt durch Schicksalsschläge, von denen der Name Ikarus noch nicht der allerschlimmste ist. Der ist querschnittgelähmt von TH 10 – von zwischen Brust- und Bauchmuskeln abwärts. Francis, der spätere Kumpel, hat Multiple Sklerose, geht mit Krücken.

Ihre Behinderungen haben sie hier in einer Rehabilitationsklinik zusammengebracht, sind klarerweise nicht zuletzt deswegen Gesprächsthema. Und mit dem gehen sie – wie es echt Betroffene oft wirklich tun, scheinbar respektlos, bitterböse, schwarzhumorig um. Weshalb der ursprüngliche Stücktitel „Mongos“ (das in gut einem halben Dutzend deutschsprachiger Theater lief/ läuft) ziemlich zutreffend ist – so wie sich in Wien vor mehr als einem Vierteljahrhundert eine Gruppe von Satirikern mit verschiedenen Behinderungen „Krüppelkabarett“ nannte. Weil der Begriff aber doch diskriminierend wirkt, haben sich Verlag und Theatergruppe entschlossen, es unter neuem Titel zu spielen: „Irreparabel“.

Geblieben ist die für manche mitunter verstörend radikale Ablehnung von Pseudo-Mitgefühl, das eher ins Mitleid abgleitet. So zeigen sie einander – und dem Publikum wie Respekt geht: Sich als Menschen zu behandeln, genauso wie wenn sie keine Behinderung hätten. Nicht in Watte packen, also auch benennen, vielmehr sogar beschimpfen, wenn sich einer als A…-loch aufführt…

Vor diesem Hintergrund spielt sich in diesen knapp eineinviertel Stunden des Stücks von Sergej Gößner vor allem die Annäherung zweier völlig unterschiedlicher Typen ab: Von der Ablehnung des Zwangsgenossen – es gibt anfangs fast keine echte gemeinsame Gesprächsbasis – bis hin zur Freundschaft. Derzeit ist eine Version des Stücks in einer Koproduktion der Grazer Gruppe „Follow the Rabbit“ mit dem Theaterhaus TiG7 Mannheim in Österreich zu sehen – derzeit im Wiener Werkstätten- und Kulturhaus (WuK), demnächst im Grazer Theater am Ortweinplatz (taO!).

Gefühle – auch da klafft’s lange auseinander. Ach wozu sollen die gut sein, lehnt Ikarus (sehr überzeugend Nuri Yıldız) die ab. Macho. Frauen sind in seinem Hirn und in seinen Sprüchen nichts als Sexualobjekte. Schüchtern im Gespräch, tiefgreifend gefühlvoll in seinen aufgenommenen Gedichten hingegen Francis (voll glaubhaft Jonas Werling). Und dann taucht Jasmin auf. In die verknallt sich Ikarus – und wird sanfter. Zunächst nur vorübergehend. Dauerhaft will – oder kann – er noch nicht von seinem schon eingeschliffenen Männlichkeitswahn lassen. Als er droht, allein in der Reha-Klinik zurückzubleiben, bereut er kurz, will alles gut machen, nochmals von vorn anfangen, um wieder und nochmals ins alte Fahrwasser zu kippen, bis … – schau und erlebe dieses Stück selbst mit!

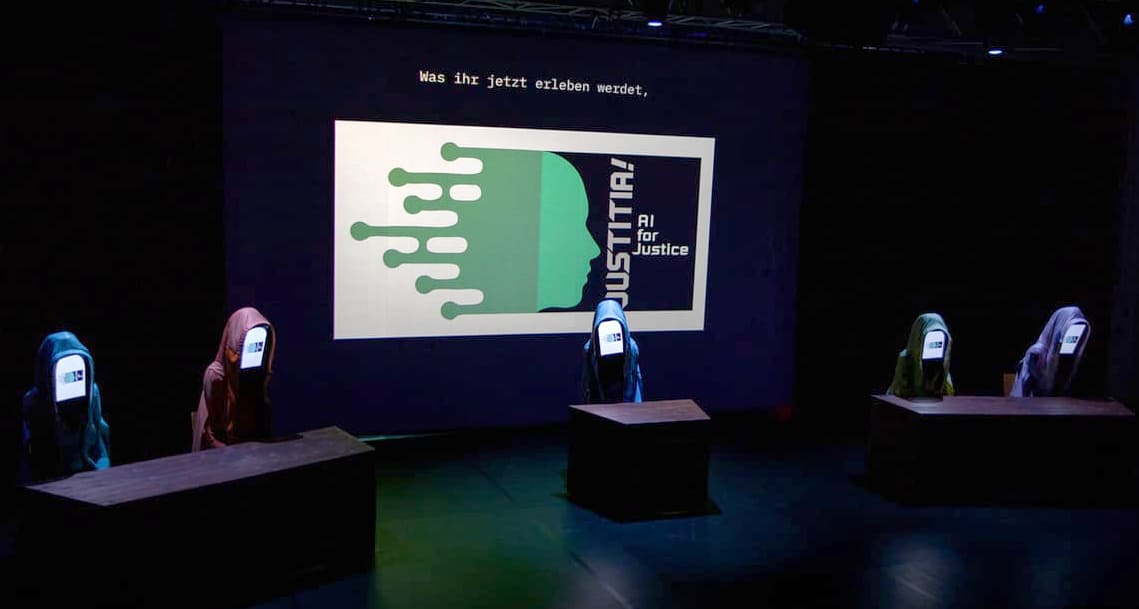

Willkommen in einer Art „Geisterbahn“ zwischen analoger und digitaler Welt. Teil drei der Justitia!-Tetralogie (vier Episoden) widmet sich dem Thema Einsatz Künstlicher Intelligenz im Justiz-Bereich. „Justitia! Data Ghosts“ ist als interaktives Stationen-Spiel gebaut (Konzept, künstlerische Leitung & Text: Gin Müller, Laura Andreß).

Es beginnt schon damit, dass du dich als Besucherin / Besucher mit deinem SmartPhone via Scan eines der vielen an den Wänden aufgehängten QR-Codes in einen Fragebogen einloggen musst. Neben persönlichen Daten – du kannst die klarerweise auch faken -, werden mögliche eigene Erfahrungen mit der Justiz erhoben. Ergebnis: Eine Buchstaben-Ziffern-Kombination, die dich in eine von vier Farbzonen zuteilt.

Gemeinsamer Start für alle: Der Theaterraum, eine per Vorhängen abgetrennte „Black-Box“ im Wiener brut nordwest wird zum Verhandlungs-Saal. Als überdimensionale Geister verkleidete Schauspieler:innen (Anna Mendelssohn, Alexandru Cosarca, Lisa Furtner, Nicholas Hoffman, Nora Jacobs, Johnny Mhanna; Kostüm & Bühne: Sophie Baumgartner) tragen über Kopfhöhe Monitore. Diese Ankläger:innen, Verteidiger:innen, Richter:innen werden mit KI-generierten Gesichtern und Stimmen bespielt (Video & Bühne: Jan Machacek; Sound Design: Nicholas Hoffman, Sound Engineering: Lisa Maria Hollaus).

Der Fall: Künstlerperson XX ist mit Plagiats-Vorwürfen konfrontiert. Hat sich XX für das digitale Geisterbild einer Winterlandschaft bei Werken einer künstlerischen mit KI arbeitenden Gemeinschaft bedient? Oder waren diese „nur“ Inspiration wie vieles andere auch – kein Kunstwerk entstehe aus dem Nichts…

Der „Fall“ tritt in der Folge in den Hintergrund. Die Justiz-KI will lernen, so die Ausgangs-Botschaft für die folgenden Spiel-Stationen an das Publikum. Sie sollen / dürfen / können über ihre Interaktion viele Inputs – samt (Selbst-)Reflxion für die Weiterentwicklung der künstlichen Juristerei liefern / leisten. Ziel: Mehr Gerechtigkeit und leichterer Zugang für möglichst viele Menschen zum Recht.

Denn, so die Realität, Verfahren dauern lange, Rechtsberatung ist nicht für alle erschwinglich… und alle Menschen lassen in ihre Handlungen Vorurteile einfließen, die wiederum Urteile beeinflussen. KI-Richter:innen würden – so ein Postulat – solchen weniger bis nicht unterliegen.

Und so geht es – aufgeteilt in vier Gruppen – auf in unterschiedliche Stationenspiele; von denen gibt es allerdings fünf und jede Gruppe versäumt eines der Spiele, was doch schade ist.

Diese reichen von der Entscheidung ob Bilder bzw. Fotos von Menschen produziert bzw. KI-generiert sind, von wem welche Zitate stammen über Zuordnung vermeintlicher Fotos, ob die Abgebildeten Gesichter Cis- oder trans-gender Personen gehören, wie eine KI für autonome Fahrzeuge programmiert werden sollten, wen von Menschen auf einem Zebrastreifen sie im Notfall verschonen solle bis hin zum „Malen“ eines gemeinsamen digitalen Bildes mit Hilfe von Armbewegungen mit kleinen Lämpchen in der Luft.

Am Ende treffen einander wieder alle Gruppen im – mittlerweile aufgelösten – Gerichts-Saal. Wenngleich der Ausgangs-Fall nicht zur Debatte steht, spielt nun auf überraschende Weise (kein Spoilern!) die Frage KI vs. Recht realer Menschen auf ihr schöpferisches Tun eine wichtige Rolle.

In einem Interview, das Flori Gugger (Leitung Dramaturgie brut Wien) mit Laura Andreß und Gin Müller zur Entwicklung der Performance für die Unterlage für Medien führte, meinte Erstere: „Mich hat verblüfft, wie weit fortgeschritten der Einsatz von KI-basierten System im Justizbereich schon ist und dass diese KI-Systeme längst nicht mehr nur in Amerika oder China Anwendung finden, sondern auch bereits in vielen Ländern Europa… Im Rahmen eines Pilotprojekts hat Estland 2019 einen „Roboter-Richter“ geschaffen, der über kleinere Auseinandersetzungen entschied. Das KI-System traf vollständig autonome Entscheidungen.“

Rund 30 Leute seien in den Prozess der Recherche und Entwicklung dieses Formats, das die Zuschauer:innen tatsächlich stark aktiviert, einbezogen gewesen.

Eine große Rolle habe übrigens ein Text von Noam Chomsky gespielt: „Der menschliche Verstand ist ein überraschend effizientes und sogar elegantes System, das mit kleinen Informationsmengen arbeitet; es versucht nicht, grobe Korrelationen zwischen Datenpunkten abzuleiten, sondern Erklärungen zu schaffen. Hören wir also auf, sie künstliche Intelligenz zu nennen, und nennen wir sie als das, was sie ist, nämlich „Plagiatssoftware“. Denn sie erschafft nichts, sondern kopiert bestehende Werke von bestehenden Künstlern und verändert sie so, dass sie dem Urheberrecht entgeht.“

Weihnachten war in – früheren – Kriegen oft Anlass für wenigstens einen kurzzeitigen Waffenstillstand. Berühmt sind etwa die Bilder von Soldaten im ersten Weltkrieg, die aus den Schützengräben kamen und gegeneinander Fußball spielt und miteinander feierten. Einen solchen Waffenstillstand gab es nicht nur an der Westfront 1914, sondern auch im Osten – wie hier schon vor zwei Jahren berichtet wurde. Dieser Absatz sei im folgenden hier wiederholt, sozusagen ein Eigen-Zitat:

Es gab eine solche Unterbrechung des Krieges auch im Osten zwischen den Truppen des Russischen Reiches und der Habsburger-Monarchie im belagerten Przemysl. Darüber berichtete die Krankenschwester Ilka Michaelsburg, deren Buch „Im belagerten Przemysl“ 1915 erschien. Drei Mal gab es solchen Waffenstillstand, berichtet sie: Am Heiligen Abend 1914, am Neujahrstag 1915 und zum russischen Weihnachtsfest Anfang Jänner 1915. „Im Vorfeld schwenkte der Feind die weiße Fahne und schickte eine Deputation von zwei russischen Offizieren zur Weihnachtsbeglückwünschung in unser Lager herüber. Sie brachten russischen Tabak und Zigaretten als Weihnachtsgabe … daß am russischen Weihnachtsabend österreichische Offiziere die russische Beglückwünschung erwidert haben, indem sie gleichzeitig als Gegenleistung für die Zigaretten der Belagerungsarmee – Sardinen und Salami überreichten“, heißt es in dem Buch.

In beiden Fällen ging der Krieg danach jedoch unvermindert weiter. Aktuell gibt es nicht einmal solche Waffenstillstände – egal wo und egal zu welchen Feiertagen. An diese kurzfristigen Unterbrechungen der Kampfhandlungen einerseits und generell an die Frage Krieg oder Frieden möchte auch dieses Jahr Arbos – Gesellschaft für Musik und Theater (veranstaltet unter anderem das internationale Visuelle Theater-Festival vormals Gehörlosentheater-Festival) erinnern. Online wird erneut ein Konzert mit thematisch passender Musik gestreamt – im Wesentlichen die selben Stücke wie in den vergangenen Jahren u.a. „Der Kaiser von Atlantis oder Die Tod-Verweigerung“ von Viktor Ullmann (Libretto und Musik), aber mit einigen wenigen Abweichungen (gespielt von anderen Ensembles) bzw. Ergänzungen – Liste in der Info-Box am Ende des Beitrages.

Nachdenken über sich, das Theater und die Welt – vielschichtig, von vielen Seiten beleuchtet, dabei sich selbst immer wieder auch hinterfragend, mitunter auch auf die Schaufel nehmend. Das tun derzeit in Wien zwei Theaterstücke. Im TAG, dem Theater an der Gumpendorfer Straße, spielt sich dies bitterböse-komödiantisch im „Sumpf des Grauens“ samt Werwolf ab (bis 25. Februar 2025 – Link zur Stückbesprechung am Ende des Beitrages).

„Grau“ steckt auch im Titel des zweiten dieser Stücke: „Grau. In einer farbenfrohen Welt“ vom Ensemble „Farbenfroh“, alles Absolvent:innen der allgemeinbildenden höheren Schule mit künstlerischem Oberstufenzweig (Polyästhetik) in der Wiener Innenstadt (Hegelgasse 12). Geschrieben hat es einer aus diesem Ensemble, Max Melo, der gleich noch auch co-inszenierte (gemeinsam mit Olga Psenner) und obendrein darin eine Rolle spielt.

Apropos Rolle: Dieser Begriff lädt zu einem der vielen Wort- und Gedankenspiele in dem Stück ein. Welche Rolle spielt Theater, bzw. Kunst im Leben – einzelner aber auch der Gesellschaft. Wichtig? Lebensnotwendig? Unnötiges Beiwerk? Behübschung?

Und welche Rolle spielt das Publikum? Ist es überhaupt ein Stück, wenn niemand zuschaut? Steigen Wert und Wichtigkeit bei hohen Quoten? Wird Kunst (immer mehr?) zum Kommerzspektakel? Oder ist die Rolle gar nur eine solche aus vielen Metern perforierten Papiers? Um das es immerhin in der Pandemie vor dem ersten Lockdown sehr viel G’riss, ja fast Schlägereien in Supermärkten gegeben hat?

Diese und viele weitere, meist sehr tiefschürfende Gedanken verpackt das Stück noch dazu in eine Story um ein intensives Ringen zwischen autoritär und demokratisch. Esto (Jakob Köllesberger) meint, den Ton angeben zu müssen – irgendwie auch getrieben von Miss Traun, der Intendantin im Hintergrund (Lisa Zwittkovits). Die beiden spielen übrigens einen zu wenig bemerkten Prolog im Foyer des Veranstaltungs- und Theaterraums im Lokal Spektakel an der Hamburger Straße (nahe U 4 Kettenbrückengasse). Während das Publikum in den Saal drängt, verfasst die Intendantin einen Brief an einem Tisch mit Büchern und einem Uralt-Wählscheiben-Telefon.

Dieses Schreiben spielt später drinnen auf der Bühne eine wichtige Rolle (schon wieder!): Absage des Theaterstücks, wenn nicht die / der Schuldige gefunden werde, wer die Farben gestohlen habe… Solche kommen übrigens lediglich als breite aufgemalte Streifen auf den Armen der Schauspieler:innen vor. Grau taucht übrigens lediglich als optische Täuschung auf – die Bluse von Schill (Livia Andrä) vermittelt durch ihre engen schwarz-weißen Streifen eine Art Schattierung. Ansonsten alles nur weiß und schwarz – womit ein weiteres zentrales aktuelles Thema optisch transportiert wird.

Wie auch immer, Esto kommt abhanden, landet in einem (selbstgewählten?) Gefängnis. Die übrigbleibende Gruppe – Parz (Torben Day), Soy (Theresa Gerstbach), Less (Lena Hergolitsch), Kaff (Max Melo), Weig (Linnea Paulnsteiner) und Jura (Mirandolina Wissgott) – versuchen es nun als basisdemokratisches Ensemble. Was sich auch nicht gerade immer als so einfach darstellt. Heftige Diskussionen in der Gruppe über das weitere Vorgehen, Monologe, Zwiegespräche – über individuelle Zugänge zu Kunst im Allgemeinen oder Theater im Besonderen, nicht selten aber auch über die Welt und den möglichen eigenen Anteil, sie retten zu wollen, wechseln einander ab. Und nicht zuletzt die Frage Individuum oder Gesellschaft ich oder wir mit einem wortspielerischen Highlight als Frage was steckt in Nichts. Die Auflösung ist nicht so schwer und hätte vielleicht dem Publikum selber überlassen werden können 😉

Hochphilosophische Gedanken schwirren ebenso wie scheinbar Banales über die Bühne und den Zuschauer:innen-Raum. Auch wenn blad nach Beginn die Fiktion ins Spiel gebracht wird, sie alle spielten in einen leeren Raum ohne Publikum. Samt der existenziellen Theaterfrage, was das bringen könnte / sollte, wie viel und welchen Sinn das mache.

Sinnfragen, echt oder gespielt? Authentizität – ein seit geraumer Zeit wahrhaft (fast) ständig präsenter Begriff im Diskurs rund um Kunst und Kultur. Fast alles, was gut und teuer (!) ist, wird in „Grau. In einer farbenfrohen Welt“ vom Ensemble aus jungen, enthusiastischen, leidenschaftlichen Theaterleuten, die erst im Vorjahr die Schule mit diesem Schwerpunkt absolviert haben.

Im Hintergrund spielt immer wieder Musik eine weitere Rolle, live auf der Geige gespielt von Maria Laun, die mitunter durch kurze, schrille, schräge Töne manch Bühnengeschehen kommentiert, unterstreicht oder konterkariert.

Ein wirklicher Blick von außen hätte vielleicht geholfen, die doch mit gut zwei Stunden – samt dem Vorspiel sogar 2¼ Stunden – zu kürzen. Klar, wer involviert ist – schreibend, inszenierend und spielend tut sich schwer das zu tun, was so landläufig mit „kill your darlings“ nicht selten (dramatische) Texte doch prägnanter machen kann / könnte.

Die vielen dunkelweiß-grauen Pölster (Bühne & Kostüme: Michael Lindner) auf der Bühne deuten zwar schon auf die Heimat der Hauptfigur des Theatervormittags hin – „Der kleine Eisbär“, eine Produktion des niederösterreichischen Landestheaters wird in der Bühne im Hof St. Pölten gespielt. Doch der erste – und nicht nur dieser – Auftritt gehört einem anderen tierischen Wesen; natürlich in menschlicher Schauspiel-Gestalt. Als schriller Florian Maria, später auch als Flora Mario, rückt sich ein Flamingo ins Rampenlicht. Seine Show wäre das, vermeint die pink-grelle Erscheinung. Auch das ein nicht unwichtiges Element in dieser Inszenierung (Regie: Paola Aguilera): Wer drängt sich in den Vordergrund. Und bleibt dabei noch Platz für andere?

Und der bleibt durchaus. So raumgreifend führt sich Sven Kaschte als dieser Vogel nicht auf 😉 Der Schauspieler kann übrigens auch viel dezenter, wie er später in der Rolle des Hundes Nanuk beweisen wird.

Natürlich bekommt der Titelheld Lars, dem Hans de Beer mittlerweile ein Dutzend „Kleiner Eisbär“-Bilderbücher gewidmet hat, seine – nicht zu geringe – Bühnenzeit. In dieser flotten Stunde ist er zu Beginn noch sehr jung, sein Vater will ihn dazu bewegen, schwimmen zu lernen. Immer passt dem Sohn irgendwas aber nicht, um ins Wasser zu springen. Auch so kann Angst dargestellt werden. Außerdem brauche er es gar nicht lernen, er könne es sowieso – verbreitet Lars – in Gestalt der Schauspielerin Katharina Rose, die nachvollziehbar die Wandlung von Lars im Laufe des Stücks verkörpert.

Doch bevor Lars mutig wird, muss er noch Abenteuer erleben, die seine Veränderung plausibel machen. Er schläft auf einer Eisscholle ein, diese driftet vom Rest der gefrorenen Landschaft weg. Irgendwo im Süden trifft Lars auf Häsin Leni, den sich der Autor der Stück-Fassung von einer Braunbärin aus den Büchern von Hans de Beer ausgesucht hat, die zur Freundin von Lars wird. Beide – Hase und kleiner Eisbär – ängstlich und allein. Allein? Jetzt sind sie doch zu zweit – was die Angst ein wenig mindert. Später gesellen sich noch Hund Nanuk und Papagei Pedro zur Reisegesellschaft. Wobei Hase und Papagei nie gleichzeitig auftreten können, werden beide doch – so wie Lars’s Vater – vom wandlungsfähigen Florian Haslinger gespielt.

Zwischenzeitlich spielt sich das Abenteuer der Gefangenschaft beim Tierhändler ab – Flamingo und kleiner Eisbär in vergitterten Zelten – und dem mutig werdenden Hasen der sie befreit. Ein zweites wichtiges Element der Bühnenfassung: Ängstliche erleben Situationen, in denen sie mutig werden.

Letztlich muss Lars etwas ganz anderes lernen – schwimmen kann er wirklich wie sich herausstellt, wenn er’s braucht: Um nach Hause in den hohen Norden zu kommen – mittlerweile vermisst er seinen Vater sehr – muss er um Hilfe fragen / bitten; das ist die dritte Lehre aus dem meist kurzweiligen Stück für ein sehr junges Publikum (ab 4 Jahren): Es ist eine Stärke, um Hilfe fragen bzw. bitten zu können, nicht wie oft verklickert wird, eine Schwäche.

An manchen Stellen wird das gespielte Stück dann doch hin und wieder zu einer Art Show – mit Liedern und Tänzchen (Musik: Thorsten Drücker).

Der Autor der Stückfassung Raoul Biltgen wurde vom Landestheater, das dieses Stück für die Aufführungen in der Bühne im Hof produziert hat, für die Materialmappe für Pädagog:innen gefragt, wie er aus den Bilderbuchgeschichten den Bühnentext verfasst hat.

„Keine leichte Aufgabe“, sagt er diesem Interview zufolge, „denn auf der einen Seite will ich ja den ursprünglichen Geschichten von Hans de Beer gerecht werden, auf der anderen Seite geht es natürlich darum, ein eigenständiges Theaterstück zu schreiben, das auf einer Bühne funktioniert, wo ich weiß, ich habe nur eine gewisse Anzahl von Schauspieler*innen zur Verfügung usw. … Für dieses Theaterstück habe ich mir die (ersten) 10 Lars-Geschichten von Hans de Beer ganz genau durchgelesen und analysiert: Was passiert? Wem begegnet Lars? Was steckt hinter der Geschichte? Worum geht‘s? Und dann picke ich mir manchmal auch nur einzelne Elemente raus, die ich benutzen kann, so wie zum Beispiel Nanuk, den Hund, der eigentlich sein eigenes Abenteuer mit Lars hat. Ich setze ihn aber in den Hinterhof des Tierhändlers, der in einer anderen Geschichte vorkommt, und lass ihn dann in einem Heißluftballon aus noch einer anderen Geschichte zusammen mit Lars und Pedro, dem Papagei, der bei Hans de Beer Yuri, der Papageientaucher ist, davonfahren.“

An einer anderen Stelle dieses Materials wird genau aufgelistet, dass Geschichten aus Band 1, 3, 4, 6 und 7 von Hans de Beers „Kleiner Eisbär“-Bilderbüchern verarbeitet worden sind – aber leider nur mehr fünf Mal in dieser Saison (bis 29. März 2025) gespielt wird.

Lars trifft auf Pandas <- damals noch im Kinder-KURIER

„Dschungel Wien, Dschungel Wien, Dschungel Wien, wir fordern, wir fordern, wir fordern… Nachttheater für alle…“ Aber auch Sommer- und Freilufttheater beispielsweise im Hof vor diesem Theaterhaus für junges Publikum im MuseumsQuartier. Alice, Alma, Helen, Ida, Jan, Kilian, Lilo, Nawa und Zeynep (beglück-)wünschten so manches zum Jubiläum. Am Wochenende wurde die 20. Spielzeit dieses Theaterhauses, das nach vorangegangenem fast genauso langem Kampf der freien Kinder- und Jugendtheater-Szene 2004 eröffnet worden war.

Neben informativen und bewegenden Reden von Veteran:innen des Theaterhauses und einer (selbst-)ironisch-kabarettistischen Nummer von Magdalena Fatima Al-Ghraibawi mit so manch kritischer Anmerkung in noch längst nicht ausreichenden Diversität wurde der Reigen der Festreden von Kindern eröffnet. Die Genannten hatten in einem einwöchigen Ferien-Workshop ihre Wünsche, Forderungen und Anregungen erarbeitet und in einer Art szenischen chorischen Rede mit Solo- und Duett-Auftritten dargeboten – in voller Länge unten in dem Video zu sehen und hören.

Über die eingangs zitierten Wünsche hinaus, gab es noch so manch weitere, nicht zuletzt jene, mehr Spenden zu sammeln, dass alle Kinder, unabhängig von der finanziellen Lage ihrer Familien Aufführungen besuchen und an Workshops teilnehmen können. Andere Forderungen gingen weit über Theater hinaus, etwa: späterer Schulbeginn, um ausgeschlafen in den Unterricht kommen zu können und vieles mehr. Nicht zuletzt war eine höchst engagierte Rede fast im Stile Greta Thunbergs Teil dieser performativen Geburtstags-Ansprachen: „Wie könnt ihr es wagen, unsere Erde so zu zerstören, … immer mehr Autos herzustellen…! Ich fordere von euch, dass ihr das ändert!“

Mehrmals wiesen die Kinder auch darauf hin, dass es die Kinderrechte auf Freizeit, Spiel, Erholung und Kultur gibt (in der 1989 von der UNO-Generalversammlung verabschiedeten Kinderrechte-Konvention).

Neben den Reden und natürlich zwei Premieren – Besprechung der Stücke, die beide allerdings für Jugendliche und nicht Kinder angesetzt waren, unten verlinkt – startete am Eröffnungs-Wochenende auch eine – teils interaktive – Ausstellung auf Bühne 3 und den Räumen davor. Künstler:innen hatten Requisiten aus Stücken – oder von Gegenständen hinter der Bühne zur Verfügung gestellt. Diese können betrachtet werden. Es gibt aber auch eine kleine Bühne mit Green-Wall – die dein Bild davor automatisch auf einer großen Projektionswand gegenüber erscheinen lässt. Und wenn du bittest, das die vor der Bühne stehende Windmaschine eingeschaltet wird, kannst du beispielsweise deine Haare im Wind flattern lassen. Auch KiJuKU wurde angeschrieben, um etwas zur Schau beizutragen – nun finden sich gedruckte 70-seitige Hefte mit Screenshots der auf kijuku.at erschienen Dutzenden Beiträge über Produktionen in diesem Theaterhaus und einige wenige noch online verfügbare aus der Zeit davor im Kinder-KURIER.

Nach-nachträgliche Anmerkung: Die Kern-Idee dieses „musée sentimentale“ sind übrigens nicht die Objekte, sondern die Beschreibungen der Leihgeber:innen dazu. Und dies geht auf eine Idee des Künstlers Daniel Spoerri und seiner Lebensgefährtin Marie-Louise Plessen zurück. Diese Zusatz-Information, die ich nicht ge-checkt hatte, wurde mir erst durch den nachträglichen Hinweis eines Dschungel-Mitarbeiters bewusst gemacht. Natürlich will ich diese Informationen und meinen Fehler / mein Versäumnis auch öffentlich machen. Die ursprüngliche Formulierung hier wurde von manchen missverständlich aufgefasst, daher diese neue Textierung.

Der große Saal im Pförtnerhaus am Ill-Ufer, in dem bei den vorangegangenen Vorstellungen eine große Tribüne stand, ist es an diesem letzten Nachmittag ziemlich dunkel, wenn die Zuschauer:innen hereinkommen. Höchstens mit ein bisschen Licht von dezenten Taschenlampen führen zwei Puppenspieler in schwarzen Overalls die Gäste in ein aus schwarzem Stoff abgehängtes Theaterzelt – nur knapp mehr als 70m² klein – und doch werden sich hier große Welten öffnen. Der Stücktitel „Komm her!“ (im Original Kom hier) wird sozusagen schon live vorweggenommen – oder sinnlich erfahrbar eingeleitet.

Dieses „Zelt“ beherbergt eine nicht ganz halbrunde Publikumstribüne und gegenüber stehen ein paar, teils filigran wirkende, Objekte, aber auch ein paar recht massive. Hier versetzten Sven Ronsijn und Rupert Defossez vom Ultima Thule aus Gent (Belgien) ihr Publikum immer wieder mit ihrem Puppen- und vor allem Objektspiel immer wieder in fast ungläubiges Staunen mit so manchen „Aaahs“, „Ooohs“ und manchmal auch so etwas wie „Huchs“. Die Grundstory, die sie in der nicht ganz einen Stunde spielen: Zwei Kinder-Figuren – dem Programmheft zufolge Marco und Kubo (im Stück fällt kein Wort und damit auch kein Name) spielen mit einem rot-weiß-gestreiften Ball, irgendwann landet dieser unerreichbar in den Ästen eines winterlichen Baumes ohne Blätter. Nicht nur der Ball – auch die beiden Freunde verlieren sich – aber nur räumlich. In Gedanken und Herzen bleiben sie verbunden.

Zwischen ihnen liegen aber Welten – ober und unter der Erde, von dort raucht es etwa auch durch die Häuser und ihre Rauchfänge raus – mit Hilfe einer kleinen Theater-Nebelmaschine. Letztere ist übrigens das einzige, das die Theaterleute gekauft haben. Alles andere haben sie selber nicht nur ausgedacht, sondern auch entworfen und hergestellt – vor allem tat dies Gestalterin Griet Herssens, die die meisten der bisherigen 200 Vorstellungen von „Komm her!“ auch gespielt hat – gemeinsam mit Rupert Defos. Sven Ronsijn spielte – nach kaum mehr als zwei Tagen Probenzeit – in Feldkirch das erste Mal. Allerdings hat er diese Produktion schon zuvor gecoacht und dramaturgisch begleitet – gemeinsam mit Kobe Chielens.

Zu diesen Welten – Häuser und Objekte wie Strommasten, Schiffe, Vögel und vieles mehr aus Karton bzw. Holz per digital gesteuertem Leser ge-cuttet (ausgeschnitten), Skelette und Köpfe der Puppen 3D-gedruckt – ließ sich die Gruppe durch Italo Calvins Kurzgeschichtensammlung „Unsichtbare Städte“ anregen. Ein Abschnitt daraus findet sich auch im pädagogischen Begleitmaterial für Schulen und so manche Bilder entsprechen den Schilderungen Marco Polos über Städte und Gegenden in Kublai Khans Reich, das der Herrscher offenbar nicht selber erkunden konnte oder wollte. Weil der all das, das er in für ihn unverständlichen Sprachen gehörte hatte, nicht in einer für den Kahn wiederum unverständlichen Sprache erzählte, sondern „nicht anders als durch Gesten, Sprünge, Ausrufe der Bewunderung und des Entsetzens, Bellen und andere Tierlaute ausdrückte, oder durch Gegenstände, die er aus seinen Doppelsäcken hervorholte – Straußenfedern, Blasrohre, Quarze –, um sie dann wie Schachfiguren vor sich auszubreiten“, fand der eine Verständigungsebene mit dem Herrscher des Reiches im Osten. „Der Großkhan entzifferte diese Zeichen, doch die Verbindung zwischen ihnen und den besuchten Orten blieb ungewiss: Er wusste nie, ob Marco ein Abenteuer darstellen wollte, das ihm unterwegs widerfahren war, eine Tat des Gründers der betreffenden Stadt, die Weissagung eines Astrologen, ein Bilderrätsel oder eine Charade, um einen Namen zu nennen.“ (Italo Calvino, „Die unsichtbaren Städte“, übersetzt aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber, Hanser Verlag).

Das Duo, das fallweise trotz der Dunkelheit auch selber zu sehen ist, aber sich stets im Hintergrund hält – „es geht um die Figuren und Objekte, sie sind im Zentrum, auch wenn sie ohne uns nichts können“ – spielt mit klitzekleinen Objekten, von denen es so manches deutlich größere Ebenbild gibt, ebenso wie mit echt massiven. Beispielsweis betätigt Rupert Defossez mehrmals einen metallenen Kran- samt dreizackigem Greifarm – auch knapp über den Köpfen von Zuschauer:innen.

Natürlich kommen die beiden Freunde am Ende auch wieder physisch zusammen – das darf durchaus verraten werden, wenngleich dazwischen so manch durchaus gruselig anmutendes Abenteuer gespielt wird. Zum Spiel gehört noch Musik (Griet Pauwe) und nicht zuletzt dasjenige mit Licht und Schatten. So kommst du erst nach der Vorstellung, als die Puppenspieler dies erwähnen, drauf, dass die beiden Figuren keine Augen haben – sondern lediglich der Schatten den der obere Teil der beiden Löcher im Gesicht wirft, die Zuschauer:innen (!) Augen sehen lassen, weil sie dies in ihren eigenen Köpfen zusammen-Puzzlen.

Rund ein Jahr lang hat die Gruppe an der Entwicklung dieses Stücks gearbeitet, erzählt das Spieler-Duo im anschließenden Gespräch mit dem Publikum. „Was ihr hier auf der Bühne sehen konntet, ist ein Viertel, höchstens ein Drittel von dem was wir gebaut haben. Aber vielleicht können wir das eine oder andere ja einmal bei einem späteren Stück verwenden.“ Auch viele dramaturgischen Ideen wurden verworfen, weil die ausgedachte Szene im weiteren Verlauf nicht schlüssig gewesen wäre. Und so fantasievoll wie sie selber „Komm her!“ erarbeitet haben, so wollen sie im Idealfall, dass auch ihr Publikum nach Hause oder in die Schule geht. Sie verstehen – dem schon erwähnten Begleitmaterial zufolge – ihre Arbeit nicht nur, aber ganz besonders dieses Stückes, als Impuls fürs fantasievolle Weiterspinnen vor allem ihres jungen Publikums.

Nicht von ungefähr nannte sich die Gruppe bei der Gründung (1993 aus einer Fusion des Puppentheaters Joris Jozef und Wannepoe) „Ultima Thule“ (ab 2008 in Gent, davor in Antwerpen), weil dies schon in der Antike der Name eines Ortes war, der die Fantasie anregte. „Dichter, Philosophen und Weltreisende gaben mit Ultima Thule dem nördlichsten Land einen Namen. Die am weitesten entfernte Insel.“ (zitiert aus der Homepage der Gruppe).

Auf Wikipedia ist unter dem Begriff auch zu finden: „Am 26. Juli 2008 entdeckte ein Team, bestehend aus Brian Beatty, Friederike Castenow, Heinz und Lindy Fischer, Jörg Teiwes, Ken Zerbst und Peter von Sassen, eine Insel an der Position 83° 41’ 20.7” N, 31° 5’ 28” W. Sie war etwa 100 m lang, äußerst schmal und etwa 5 m hoch. Das Team errichtete einen Steinhaufen… Aus einem 2019 veröffentlichten Artikel von Ole Bennike und Jeff Shea geht hervor, dass seit 2008 offenbar keine Untersuchung der Geisterinseln vor der Küste mehr stattgefunden habe. Sie bewerten die Forschungssituation als mangelhaft, um feste Aussagen zur Beständigkeit der Inseln machen zu können, wofür vor allem genauere Beschreibungen und Untersuchungen von Gestein und Vegetation auf den Inseln nötig wären. Sie halten fest, dass die Inseln nicht dauerhaft an derselben Position liegen können, und vermuten anhand der Beobachtungen aus den letzten Jahrzehnten, dass vermutlich keine der bis 2008 beobachteten Inseln noch existiert.“ Womit der Begriff wieder der Fantasie gehört 😉

Compliance-Hinweis: KiJuKU wurde von Luaga & Losna zur Berichterstattung nach Feldkirch (Vorarlberg) eingeladen.

Der leicht schillernde Vorhang zu Beginn vermittelt ein bisschen den Eindruck einer spiegelnden Wasseroberfläche – vielleicht aber auch nur, weil demnächst das Stück „Tagebuch eines hässlichen Entleins“ über die Bühne im Pförtnerhaus gehen wird. Damit eröffnete das internationale Theaterfestival für ein junges Publikum im Vorarlberger Feldkirch seine 36. Ausgabe.

„Diario di un brutto anatroccolo“ der Factory compagnia transadriatica aus Lecce (Halbinsel Salento in Apulien, Italien), kommt ohne Worte aus. Natürlich lehnt es sich an das berühmte Märchen von Hans Christian Andersen „das hässliche, junge Entlein“ an. Für jene, die dies nicht kennen kürzest die Story: Unter den Eiern, die eine Entenmutter ausbrütet ist auch ein fremdes. Dieses Küken ist – im Gegensatz zu seinen vermeintlichen Geschwistern nicht niedlich gelb, sondern grau. Es entpuppt sich letztlich als ein Schwan. Die werden in der Regel für sehr schön gehalten. Ein wunderbares Märchen, wie das so ist mit Vorurteilen und Ausgrenzung von Außenseiter:innen!

Die Gruppe aus dem Stiefel-Absatz ziemlich nahe der Schuhsohle erzählt in wortlosem Tanz und Schauspiel aber oft mit Originalmusik von Paolo Coletta, der Tschaikowskys „Schwanensee“ zusammen mit der Choreografie von Annamaria De Filippi neu interpretiert. Stationen des Schwanen- und damit anfänglich gemobbten Außenseiter-Lebens werden nicht so sehr als Märchen, sondern als für von vielen (Kindern) erlebte Situationen, wenngleich im Schwimmvogel-Kostüm gespielt und getanzt.

Allein schon durch hier Tänzerin Francesca De Pasquale und da die schauspielenden Entleins Antonio Guadalupi, Luca Pastore, Benedetta Pati ergeben sich zwei Theaterwelten, die doch deutlich Unterschiede zeigen. Mobben sie das „fremdartige“ Kind schon gleich nach der Geburt, so zieht sich dies in einer auf uralt gemachten Schulszene weiterhin fort. Da wird die Schwänin zur „Streberin“, die mit Papierkugeln beschossen wird.

Später schlüpfen die drei Schauspieler:innen in die Rollen unterschiedlichster Passant:innen auf einer hektischen Straße in einer Großstadt – was die Geräusche verraten. Halbtot liegt Schwänin als Obdachlose (?) auf dem Gehsteig, alle hasten vorbei, ohne sie eines Blickes zu würdigen, teils steigen sie über sie drüber. Irgendwann wirft ein edel erscheinender Mann, von seiner noch edleren Begleiterin gedrängt, dem Wesen auf dem Boden ein paar Münzen hin… Diese Szenen bergen viel Situationskomik und Humor in sich – mitunter aber Lächeln und Lachen, das im Halse stecken bleibt, angesichts der Parallelen zur echten Menschen-Welt.

Heftig – wohl für junge Kinder (das Stück ist ab 5 Jahren angegeben) durchaus möglicherweise ängstigend (im Publikum im Pförtnerhaus waren nur sehr wenige junge Besucher:innen) ist die doch recht lange Szene, die es auch im Märchen gibt, wenn Jäger auf Enten und Gänse schießen. Schüsse, Kriegslärm, blutrot gefärbte Bühne – und das eine gefühlte Ewigkeit lang.

Aber abgesehen davon, überzeugt diese Version der Verallgemeinerung des zu-sich-Stehens, des Widerstehens von Anfeindungen, des Auf und Abs an Ablehnung und Zuwendung – eine berührende Szene von Freundschaft und Liebe zwischen Schwänin und Enterich – durch die nonverbale, sehr poetisch getanzte und gespielte Performance der vier genannten Darsteller:innen; übrigens wie auch andere Produktionen der Factory compagnia transadriatica inklusiv. Und weil es in der Qualität der Darstellung keine Unterschiede gibt, wird hier auch nicht genannt, wer ohne und wer mit Behinderung agierte.

Schon noch erwähnt werden sollen die Regie von Tonio Nitto, der auch die Bearbeitung des Andersen-Märchens vorgenommen hat sowie Roberta Dori Puddus Bühnenbild – teils mit Hintergründen im Stile kolorierter Ansichtskarten mit umrahmten Schrift-Inserts wie in alten Schwarz-Weiß-Filmen sowie die Kostüme von Kostüme: Lapi Lou Lichtspiele von von Davide Arsenio.

Compliance-Hinweis: KiJuKU wurde von Luaga & Losna zur Berichterstattung nach Feldkirch (Vorarlberg) eingeladen.

Derzeit geht im Vorarlberger Feldkirch das 36. „Luaga & Losna“, Theaterfestival für ein junges Publikum über die Bühnen – und eine Wiese mit bespielbaren „Riesen“ aus re- besser geschrieben up-gecycleten Alt-Metallen. Im Rahmen des Festivals beschäftigt sich ein Symposion mit Theater als Teil einer humanistischen Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen. Dabei wird besprochen und in theaterpädagogischen Übungen darüber gearbeitet, wie Kindern und Jugendlichen Theater näher gebracht werden kann – und zwar sowohl das Zuschauen, das immer auch ein aktiver Prozess ist, als auch das Erlebnis, selbst Theater zu spielen.

Das Festival war in seinen Anfängen, also vor mehr als drei Jahrzehnten, jeweils auch ein vernetzendes Treffen der gesamten heimischen Kinder- und Jugendtheaterszene. Sogar die Geburtsstunde der Österreich-Sektion der internationalen Kinder- und Jugendtheatervereinigung ASSITEJ schlug bei „schauen & hören“ – die Übersetzung des Festival-Mottos ins Hochdeutsche.

Gerade in dieser Woche fand auch das Mediengespräch zur neuen Saison des Theaterhauses Dschungel Wien im MuseumsQuartier statt – wo einiges zur neuen Saison sowie zum 20-Jahr-Jubiläum dieses von der freien Szene erkämpften Theaterhauses für ein junges Publikum zur Sprache kam. Drei künstlerische Leiter:innen gab es bisher, Gründungsdirektor Stephan Rabl (12 Jahre lang), Corinnen Eckenstein, die von Anfang hier viel inszeniert hatte, leitete sieben Jahre den Dschungel Wien, nun startet die aktuelle künstlerische Leiterin Anna Horn, die zuvor am Burgtheater-Studio tätig war, in ihre zweite Saison.

Da Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… vorzog, Theater zu erleben, musste das Mediengespräch unbesucht bleiben. KiJuKU bat dafür einen durchgängigen Dschungel-Fixstern, meist sehr bescheiden im Hintergrund, aber Herz und Hirn des Theaterhauses, die Dramaturgin Marianne Artmann zum Jubiläums-Interview.

Zunächst wollte KiJuKU wissen, wie sie selber zum Theater gekommen ist – dies ist als eigener Teil ausgegliedert – und unten gegen Ende des Beitrages verlinkt.

KiJuKU: So, jetzt aber zu 20 Jahre Dschungel Wien, was sind im Rück- und Überblick die wichtigsten Veränderungen, die du feststellen kannst / musst oder bemerkst?

Marianne Artmann: Die Vielzahl neuere Gruppen und Kollektive, die kontinuierlich professionell arbeiten – eine deutliche Qualitätssteigerung.

Am Anfang, vor 20 Jahren, war es nicht so leicht genügend heimische Produktionen zu finden, die mit den internationalen Gruppen und Produktionen vor allem aus den Niederlanden, Belgien und Skandinavien mithalten konnten. Heute braucht die Wiener Szene diese Vergleich nicht mehr zu scheuen.

KiJuKU: Inwiefern hat da der Dschungel eventuell einen Anteil?

Marianne Artmann: Wir haben als Haus den Gruppen und Kollektiven einen Basis gegeben. Vorher musste sie sich irgendwo einmieten, selber alles organisieren – von der Technik bis zur Bewerbung. Mit dem Dschungel haben sie alle eine Infrastruktur bekommen – bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit.

KiJuKU: Und vom Publikum her, welche Veränderung stellst du da fest?

Marianne Artmann: Die Gesellschaft ist viel diverser geworden – und das ist für uns nicht nur eine Frage von Themen, die auf der Bühne verhandelt werden sollen. Es stellt sich die Frage, nicht nur was, sondern auch wen zeigst du auf der Bühne? Wer inszeniert? Fühlt sich bzw. wird das Publikum repräsentiert – verschiedene Hautfarben, Kopftuchträgerinnen, andere Sprachen als Deutsch – das sind Herausforderungen, die in den vergangenen Jahren auf alle Theaterhäuser, auch auf den Dschungel zugekommen sind.

KiJuKU: Hat sich die Zusammenarbeit mit Schulen verändert?

Marianne Artmann: Mit Kindergärten klappt es gleich gut wie früher, mit Schulen ist es schwieriger geworden und das liegt an einem ganzen Bündel an Ursachen: Schulen und Lehrer:innen sind stärker belastet – vom Mangel an Personal bis zur Zunahme administrativer Aufgaben. Wobei es mit Volksschulen noch leichter ist als in der Sekundarstufe I, aber richtig zum Knochenjob ist das Ansprechen von Oberstufen geworden. Corona war da auch ein großer Bruch.

Hinzu kommt, dass etliche Pädagog:innen, mit denen es langjährige Zusammenarbeit gab, mittlerweile in Pension sind.

Wir versuchen zwar auch in die Ausbildungsschienen von Pädagog:innen zu kommen – in Pädagogische Hochschulen mit einem Vortragsformat „Alles kein Drama – Mit Schüler:innen ins Theater“ und bemühen uns an die Unis zu kommen. Aber so manche junge Lehrer:innen haben nicht zuletzt deswegen, weil sie mit mehr und anderen Medien aufgewachsen sind, nicht mehr den Bezug zu Theater.

KiJuKU: Theater als Auslaufmodell sozusagen?

Marianne Artmann: Sicher nicht, auch wenn viele – Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene und damit natürlich Pädagoginnen und Pädagogen vieles vom Handy empfangen, das analoge Erleben eines Geschehens auf der Bühne und das noch dazu gemeinsam in der Gruppe ist eine eigene Qualität. Die erfordert allerdings auch gewisse Fähigkeiten und Anstrengungen. Theater anschauen ist etwas sehr aktives. Ich muss die Zeichenhaftigkeit entschlüsseln und mit Abstraktion umgehen können – etwas, das wir alle brauchen. Es gibt einen Satz von dem ich jetzt nicht weiß, von wem er ist: Im Theater wird Welt reflektiert, ein Standpunkt entwickelt und Gesellschaft gestaltet.

KiJuKU: Hat sich die Aufmerksamkeitsspannen in diesen 20 Jahren verändert?

Marianne Artmann: Im Wesentlichen liegt sie immer bei 50 Minuten, also einer Schulstunde. Aber die ganze Zeit ist natürlich immer die Frage, kriege ich das Publikum oder nicht. Und das ist die Aufgabe der Künstler:innen. Ja, und Theater für junges Publikum muss sich immer mit dem Publikum beschäftigen!

KiJuKU: Abseits der künstlerischen Herausforderungen, fallen dir noch sonstige Veränderungen in diesen zwei Jahrzehnten ein?

Marianne Artmann: Ja, die technischen Herausforderungen sind extrem gewachsen. Vor 20 Jahren wurde zum Teil noch mit Videokassetten und CD gearbeitet. Die digitalen Möglichkeiten bringen eine tolle Qualität, haben aber auch die Kehrseite einer hohen Komplexität. Es sind nicht immer alle Systeme kompatibel. Und währen du bei einem Analogen Lichtpult eine Einschuldung von vielleicht einmal zehn Minuten hattest, erfordert die Beherrschung eines digitalen Pultes mitunter zwei Monate.

Und auf einer ganze anderen Ebene: Es ist viel, viel schwieriger, Medienvertreter:innen dazu zu bringen, sich ein Stück für Kinder oder / und Jugendliche anzuschauen und darüber eine Kritik zu schreiben, weil die Redaktionen immer weniger Journalist:innen haben.

KiJuKU: Deine Wünsche, Visionen für die nächsten 20 Jahre?

Marianne Artmann: Meine, unser aller Leidenschaft ist das Anliegen mit Theater dazu beitragen zu können, den Horizont von Kindern und Jugendlichen zu erweitern durch gutes Theater, Tanz und Performances. Ich wünsche mir, dass wir sowohl Publikum als auch Multiplikator:innen, vor allem Pädagog:innen mit unseren Stücken und Produktionen erreichen können. Und dass es uns noch mehr gelingt, die vorhandene Diversität der Gesellschaft auf und hinter der Bühne, also auch im Betrieb abzubilden, wie wir es mit der Next Generation und der digitalen Bühne hier am Haus versuchen.

An Themen gibt es darüber hinaus aber auch solche von zeitloser Relevanz wie Freundschaft, Fragen „wie wollen wir miteinander leben“ und heute vielleicht noch stärker als vorn 20 Jahren Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

KiJuKU: Try out! MAGMA und andere Formate oder auch die Theaterwerkstätten sind Teil der Nachwuchsförderung. Gab es da Veränderungen in den zwei Jahrzehnten?

Marianne Artmann: Das war von Anfang an wichtig, aber die Bühne 2, die mit ihrer flexiblen Publikumstribüne ursprünglich als Workshopraum gedacht war, wurde dann so oft von Produktionen bespielt, dass wir damit erst wirklich beginnen konnten mit der Erweiterung durch die Bühne 3 und die Studios ab 2013. Auch wenn erst Probebühne genannte Bühne 3 wieder schnell und oft zur Aufführungsbühne wurde.

KiJuKU: Du fühlst dich wohl und bist zufrieden mit deiner Rolle hier in diesen 20 Jahren?

Marianne Artmann: Es ist ein Privileg, im Dschungel Wien arbeiten zu dürfen!

KiJuKU: Danke für das anregende, intensive Gespräch.

Allein in den rund 3 ½ Jahren Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… sind mehr als drei Dutzend Berichte über Stücke, Performances und Workshops erschienen. Davor im Kinder-KURIER ein Vielfaches. Leider ist online davon nur mehr wenig abrufbar. Was gefunden wurde, ist ebenso wie die Beiträge aus KiJuKU.at hier in diesem PDF-Flipbook durchzublättern – auf Inhalt laden klicken; alternativ kann auch der QR-Code hier ge-scannt werden:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen

Bevor’s um den Dschungel selbst geht, wollte KiJuKU.at wissen: „Wie bist du selber zum Theater gekommen?

Marianne Artmann: In der achten Klassen war unsere Klasse (Gymnasium Wels) auf einer Exkursion im Linzer Landestheater. Dort konnten wir hinter die Kulissen blicken, eine Dramaturgin hat uns vieles erklärt. Da habe ich zum ersten Mal von diesem Beruf gehört. Ein Lehrer der Parallelklasse ist danach zu mir gekommen und hat gesagt: „Marianne du strahlst so!“ Von da an wollte ich diesen Beruf ergreifen. Und hab nach der Matura begonnen Theaterwissenschaften und Germanistik zu studieren – gegen ein bisschen Widerstände der Familie, die meinte, ich solle eher Lehramt studieren, das sei was Handfestes mit gesicherter Berufsperspektive.

KiJuKU: Und vom Studium in die Praxis, speziell im Bereich Kinder und Jugend – wie ging da der Weg?Marianne Artmann: Im Studium hielt Claudia Kaufmann-Freßner vom Burgtheater eine Lehrveranstaltung über Theater für junges Publikum. Da hab ich mich zum ersten Mal mit der Frage beschäftigt, was kann jungem Publikum zugemutet werden. In Erinnerung geblieben ist mir die Diskussion um das Stück „Mirad, ein Junge aus Bosnien“ vom niederländischen Theaterautor Ad de Bont (aus 1993).

In der Endphase des Studiums hatte ich mehrere Regie-Hospitanzen u.a. im Burgtheater. Dann hab ich mich auf eine Ausschreibung des Theaterfestivals Szene Bunte Wähne in Niederösterreich für die Festival-Dokumentation beworben – und wurde abgelehnt, habe aber weiter Kontakt zur Szene gehalten und durfte dann nach dem ersten Tanzfestival für junges Publikum 1998 Regie-Assistenz bei „Der Wolf und der Mond“, im Rahmen eines 3-Länder-Projekts mit Schweden und Dänemark machen. Elisabeth Orlowskyi hat die Choreografie und Jürgen Flügge die Regie für den Österreich-Part gemacht.

KiJuKU: Das war dann der endgültige Einstieg?

Marianne Artmann: Sozusagen, ich bin dann geblieben, musste im Jahr darauf fünf Wochen vor dem Festival, weil der Projektleiter abgesagt hatte, einspringen, hatte keine Erfahrung, aber hab es dann doch geschafft, alles zu organisieren. Da war ich aber eher für fast alle organisatorischen Dinge zuständig – von den Spielstätten über die Technik, die Unterkünfte, die Fahrer bis hin zu den Drucksorten.

KiJuKU: Aber nicht dein eigentliches Metier, oder?

Marianne Artmann: Aber schon danach kam ich zum Inhaltlichen, durfte Festivals besuchen, Produktionen vorschlagen – gemeinsam mit dem künstlerischen Leiter, Stephan Rabl. Und als der dann zum Leiter des Dschungel Wien bestellt wurde, hat er mich gefragt, ein halbes Jahr später als Assistenz der künstlerischen Leitung hierher zu kommen.

KiJuKU: Aber noch nicht als Dramaturgin?

Marianne Artmann: Das kam dann 2006, also zwei Jahre nachdem der Dschungel 2004 den Betrieb aufgenommen hatte.

So manchen Umfragen oder „Studien“ zufolge würde das Interesse junger Menschen an Umweltthemen abnehmen. Beim jüngsten Jugend-Innovativ-Finale Ende Mai ebenso wie beim gleichzeitigen Finale des Bewerbs der Junior-Companies war eher das Gegenteil festzustellen. Egal in welcher Kategorie bei ersterem und beim zweitgenannten ebenso: Viele Projekte widmeten sich der Nachhaltigkeit. Und nun, am zweiten Tag des kinder literatur festivals im Wiener Odeon stellten Kinder aus sieben Klassen bei der Lesung von Melanie Laibl zu ihren Büchern „WErde wieder wunderbar. 9 Wünsche fürs Anthropozän“ und „Unsere wunderbare Werkstatt der Zukünfte. 99 Ideen fürs Anthropozän.“ nicht nur ihr großes Interesse an Umweltthemen unter Beweis.

Die Lesung im großen Saal mit seiner fantastischen Atmosphäre wurde eher zu einem Dialog der Autorin (Illustrationen: Corinna Jegelka) mit den Kindern – vor allem rund ums Wasser. Andauernd gingen immer mehrere Hände hoch, um etwas zu sagen, fragen, auf Fragen Antworten zu geben. Viel Wissen der jungen Besucher:innen. Bei manchen meinte sogar Laibl: „Da hab ich jetzt auch was gelernt!“ Und das obwohl sie sich für die beiden genannten Sachbücher laaaaange und intensivst mit möglichst Vielem beschäftigt hat, das wir Menschen der Erde antun, aber auch damit, wie wir Natur und Umwelt schützen und das Gleichgewicht wieder herstellen können.

Zum Abschluss spielte sie einen Song vor, für den sie sich aus dem südafrikanischen Kapstadt inspirieren hatte lassen. Weil Wasser dort knapp ist, hat die Stadt eine „Wasser-Ampel“ eingeführt. An Tagen, wo’s sehr knapp ist zeigt die Ampel gelb oder gar rot. Da sollte Wasser wirklich nur für das Allernotwenigste verwendet werden. Und um das gut zu verbreiten hatte die Stadt einen Bewerb für Songs ausgeschrieben, die nicht länger als zwei Minuten dauern sollten – nicht länger sollte geduscht werden. Und so hatte sich die Autorin für das erstgenannte Buch einen Duschsong ausgedacht – den Mia Heck, Hannah Sophie Heck und Walter Till musikalisch umgesetzt haben.

Das kinder literatur festival im Odeon Theater (Wien-Leopoldstadt; 2. Bezirk nahe dem Schwedenplatz) mit Lesungen, Workshops, Filme und natürlich Buchausstellung… läuft noch bis einschließlich 25. Juni 2024 – Details siehe Info-Box am Ende des Beitrages.

Acht Megafone stehen mit dem Schalltrichter auf dem Boden zwischen Bühnenrand und Publikumstribüne. Autoverkehrslärm aus dem Off, hupen inklusive. Sieben Kinder singen dagegen an „Schritte im Schnee“ von Sven Polenz. Spielen voraufgenommene Sager aus kleinen Lausprechern ein, die sie durch die Publikumsreihen tragen. Unterschiedliche Lieblingsgeräusche – Vogelgezwitscher, Regen auf Fensterscheiben, Schritte auf Kies… oder für manche vielleicht auch überraschend „Schulklingel“.

Irgendwann beginnen Lotte Burger, Onar Fabre, Maxim Gerginov, Matteo Lusher, Pauline Meitz, Emilia Reisinger-Bosse, Hannah Stangl, Sophie Szakasits, Franka Throm, Keara Li Rose Tromp zu flüstern und später werden sie dafür mega-laut. Dann wenn sie, die Teilnehmer:innen der Dschungel-Wien-Theaterwerkstatt „Mega-Verstärker“ sozusagen in die Stimme des Meeres schlüpfen. Wie es sich aufregt über die Verschmutzung nicht zuletzt durch Millionen Tonnen von Plastik.

Die 11- bis 13-Jährigen haben in den vergangenen Monaten unter der Leitung von Sylvi Kretzschmar (Hospitanz: Emilie Reiter) ihre wichtigsten Anliegen verbalisiert und teils auch in Szenen umgesetzt – und schon zwei Mal Teile davon auch öffentlich präsentiert; Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… hat berichtet – Links unten am Ende des Beitrages.

Sie verklickern dem Publikum so manches das anders wäre, hätten Kinder das Sagen. Unter anderem gäbe es keine Kriege und Fußballplätze wären nicht aus Beton, sondern einfach Wiese.

Und wie wär’s, wenn Erwachsene ihnen zuhören würden, aber auch auf Tiere und Pflanzen achten. Und wie sollten sie als Kinder zuhören lernen, wenn sie’s viel zu selten bis nie erleben, dass ihnen und ihren Anliegen und Ansichten Gehör geschenkt wird.

Ausgelassenes fast ein wenig chaotisches Spiel auf der Bühne. Elf Kinder toben sich aus, haben ihren Spaß. Die einen laufen, verkleiden sich, andere spielen am Keyboard, auf E-Gitarren und am Schlagzeug. „Ältere Semester“ im Publikum erkennen eine der Melodien – neben Beethovens „Für Elise“ den antiautoritären Klassiker „We don’t need no Education“ aus der Rock-Oper „Another Brick in the Wall“ von Pink Floyd (Musik, Dramaturgie: Siruan Darbandi). Noch heute Sonntagnachmittag und Montagvormittag zu erleben.

Lola Kaja Cimesa, Lenz Eichenberg, Iris El Fehaid-Power, Sina Tobias Kananian, Sami Kiegleder, Lieselotte Leineweber, Cecilia Pail Valdés, Leo Schönwald, Thimo Temt, Ossian Trischler scheinen – wie Kinder oft im Spiel – in diesem versunken zu sein. Ganz bei sich. Da kommt eine Stimme aus der letzten Publikumsreihe. Mit versuchter Autorität „fragt“ Sasha Davydova, die künstlerische Leiterin dieser Theaterwerkstatt „The Future is in our Hands“ im Dschungel Wien, ob die Kinder auf der Bühne nicht vielleicht doch das tun könnten, was ausgemacht war.

Zwischen ja, doch irgendwie, wenngleich widerwillig und nein, sicher nicht samt bewusstem Widerspruch pendelt die halbe Stunde der Performance. Samt Vorwurf, auch belogen worden zu sein, als ihnen, den spielenden, performenden Kindern, erzählt wurde, dass im Kasino am Schwarzenbergplatz (eine Spielstätte des Burgtheaters), wo sie im März schon auf der Bühne waren, 200 Politiker:innen zugehört hätten. Dass an diesem Juni-Samstag auch Politiker:innen da wären, glauben sie aber dann doch – oder spielen glaubhaft, dass sie es meinen.

Vielleicht (zu) viele Regie-Anweisungen vermitteln den Eindruck, dass auch der gesamte Widerstand nur gespielt ist. Wenngleich in so manchen Momenten aufblitzt, dass die einen oder anderen doch auch das machen, wonach ihnen gerade der Sinn steht – also wirklich widerständisch. Wobei der starke Schluss-Satz: „Ihr dürft uns nicht vorschreiben, was wir zu wollen haben!“ aber wiederum schon ein eingelernter ist. Aber doch die Haltung der elf 7- bis 10-Jährigen ehrlich ausdrücken dürfte.

Sieben Frauen treten in Erscheinung. Alle Pädagoginnen – von Elementar- bis Nachmittagsbetreuung. Die eine oder andere vielleicht auch schon pensioniert. Wie auch immer, sie bilden Stehkreise, Reihen – nein, keine „Stirnreihe“, treten mal in den Vordergrund – einzelne oder mehrere, dann verschwinden sie sogar hinter einem Vorhang im Dunkel. Nur durch Lichtpunkte von Taschenlampen in den Fokus gerückt.

Die Performerinnen der Theaterwerkstatt „Vorhang auf: Forever Young?“ erzählen, hin und wieder spielen sie auch von Herausforderungen in ihrer alltäglichen Arbeit in Jahr(zehnt)en, Glücksmomenten, wo sie in der einen Schülerin, dem anderen Schüler „Feuer entfachen“ konnten. Von eigenen pädagogischen Ansprüchen und dem Kampf zur Um- und Durchsetzung derselben. Von der Unzufriedenheit mit dem und der Wut auf das einschränkende System, die Ignoranz von Bildungspolitik.

Sie spielen und reden aber auch vom eigenen Scheitern. Sowie von etwas, das unser Bildungssystem fast gar nicht kennt: Den Mut, Fehler machen zu dürfen – und das auch Kindern und Jugendlichen beizubringen. Und von dem, was vielleicht noch wichtiger ist, als Wissen zu vermitteln, Herzensbildung zu verbreiten. Und sie vermitteln, dass jahr(zehnte)lange Arbeit mit Kindern und Jugendlichen durchaus jung hält – und den Titel ihrer Theaterwerkstatt im Dschungel Wien rechtfertigt.

Wenngleich auch diese – wie in diesem Jahr viele der Werkstatt-Performances – mehr pädagogisch als theatral ausgefallen ist. Und diese im Speziellen am Ende von einer Schwäche vieler Pädagog:innen gekennzeichnet ist: Nicht auf das schon Erzählte, Gezeigte zu vertrauen; sondern noch einmal und immer wieder fast wie mit erhobenem Zeigefinger zu verklickern, was da jetzt an Botschaft transportiert werden soll(te).

Übrigens – da einige Stimmen aus dem Off kommen – wäre das Einholen von Stimmen von Schüler:innen nicht gerade schlecht gewesen;)

Diese Werkstatt-Präsentation gab’s nur ein Mal. Schade.

Wem gehört die Bühne? Was wird im Theater gespielt? Welche Themen verhandelt? Wer tritt auf? Wessen Geschichten kommen vor? Welche Formen? Viele dieser und weitere Fragen spielen große, ja die zentralen Rollen in der Arbeit vor allem einer der Theaterwerkstätten im Dschungel Wien, jener unter dem Titel „404 Error: Theater – Reset old Stage“, die zum Auftakt des Festivals der Werkstätten (Freitag, 7. Juni 2024) schon ihre ½-stündige Performance zeigte – einen Mix aus Schauspiel, Rap, (Kreide-)Zeichnungen und Tanz dazu. Und nochmals am frühen Abend des EU-Wahlsonntags zu erleben sein wird.

Unter der künstlerischen Leitung von Myassa Kraitt und Emily Chychy Joost rissen die „Hybrid Rebels + Gl!tch4-Team + Princess Njoku, Stella Biziyaremye, Laura Asemota, Nathalie Kinard Torres, Elias Nwankwo, Elnara Türhan, Maggie Alghraibawi“ mit und veranlassten das Publikum aber immer wieder auch zu einem nachdenklichen Innehalten – Letzteres vor allem durch aufgeworfene in den Raum – ans Publikum ebenso wie an Verantwortliche – gestellte Fragen. Wenn es etwa – in verteilten Rollen – hieß: „Meine Diagnose ans Theater: Ein nicht enden wollendes Drama, eine Tragödie, … Ein Theater, das glaubt zu wissen, was es tut, letztendlich nur Farbkleckse auf einem Programmblatt verkauft, für uns wirken sie wie Verschmutzungen unseres Bildes…

Schon die Biographie des Theaters beginnt mit Exklusion, die Bühne … für wenige … was ist das für ein arrogantes Gehabe. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr eure Arbeit geleistet habt, in dem ihr ein paar diverse Gesichter inkludiert.

Inklusion und Diversität das sind eh nur Passwörter für euch. Wo spiegelt sich das allerdings wider in eurer Struktur? Welche Themen werden gefördert, welchen Stimmen wird Gehör geboten, welchen Perspektiven gebt ihr Raum?

Oder seid’s ihr nur hier, um euch zu wundern? Und über uns zu staunen, sind wir nur Geschichten, die der Unterhaltung dienen?