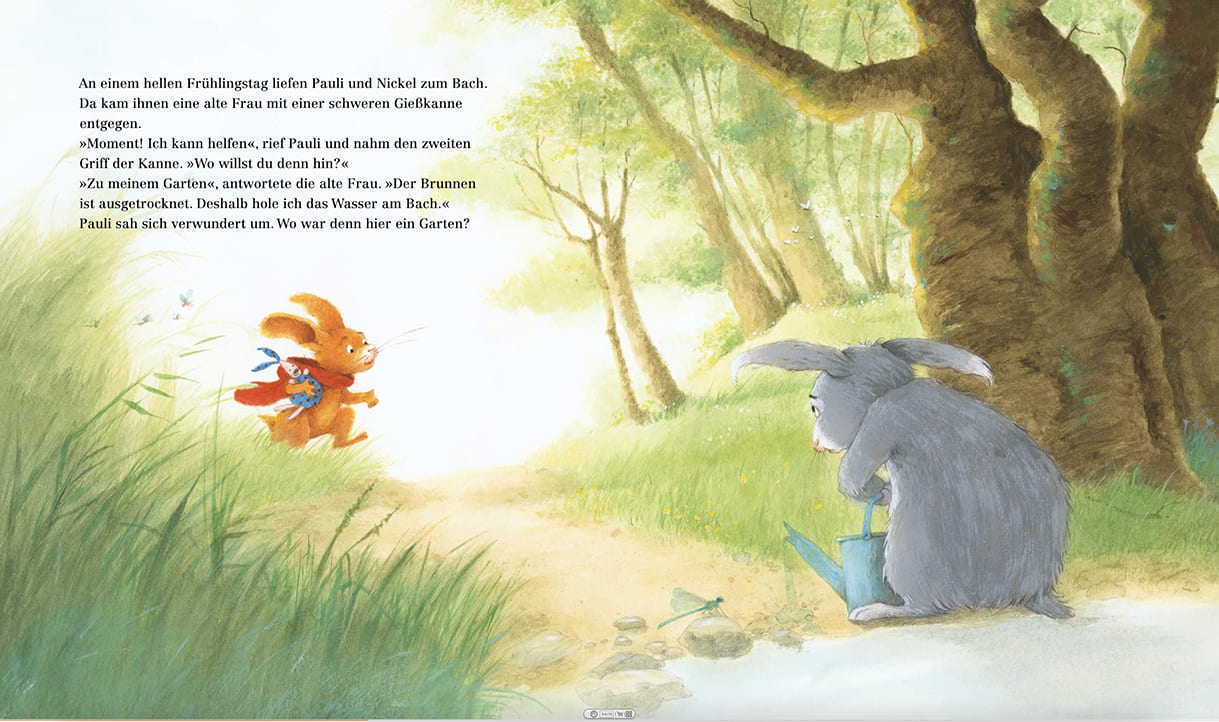

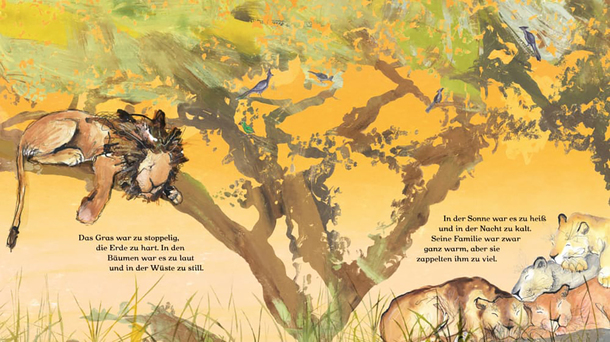

Pauli, ein mittlerweile dank seiner Erfinderin, der Autorin Brigitte Weninger, schon ganz schön berühmtes Kaninchen, ist im jüngsten Abenteuer zu Beginn rasend schnell mit seinem Kuschel-Nickel unterwegs in Richtung Wald. Illustratorin Eve Tharlet lässt ihn fast über den Boden fliegen.

Plötzlich stoppt Pauli, denn er sieht, wie eine alte graue Häsin eine schwere Gießkanne schleppt. Sofort bietet er seine Hilfe an, um den Wasserbehälter gemeinsam zu tragen. Wundert sich aber als Elise sagt, dass sie den Garten gießen will. Weit und breit sieht der Titelheld keinen solchen.

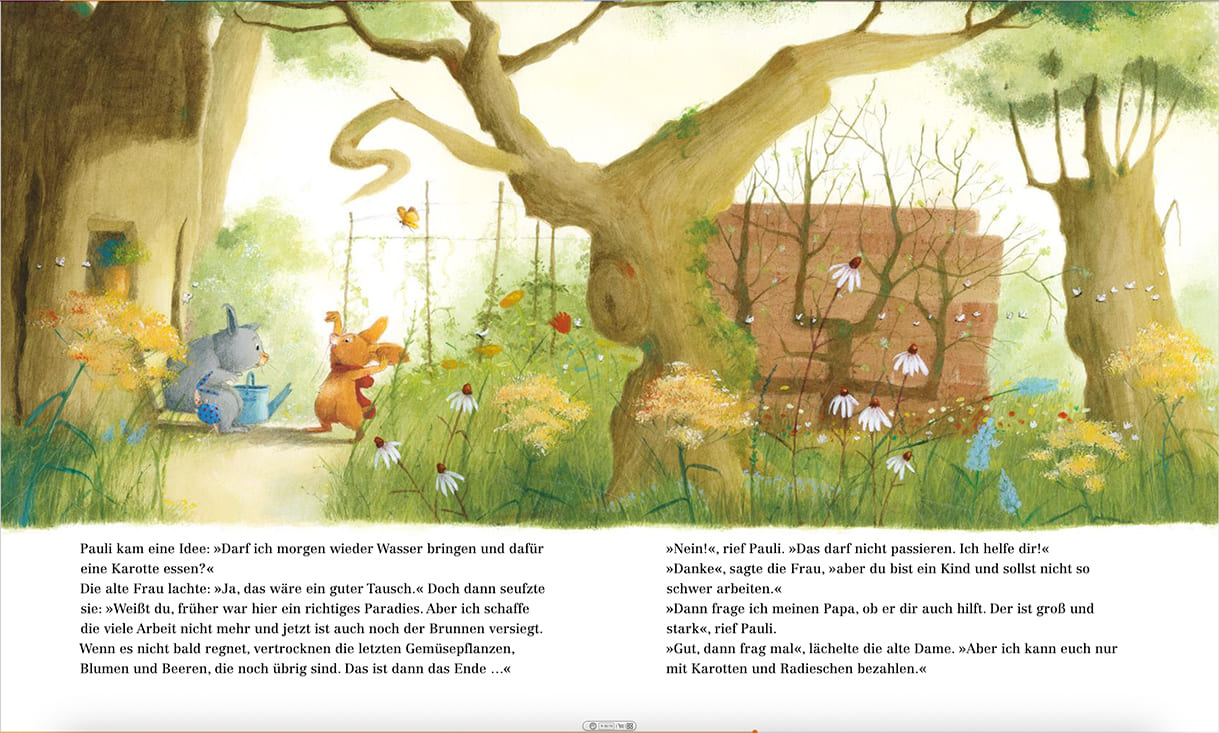

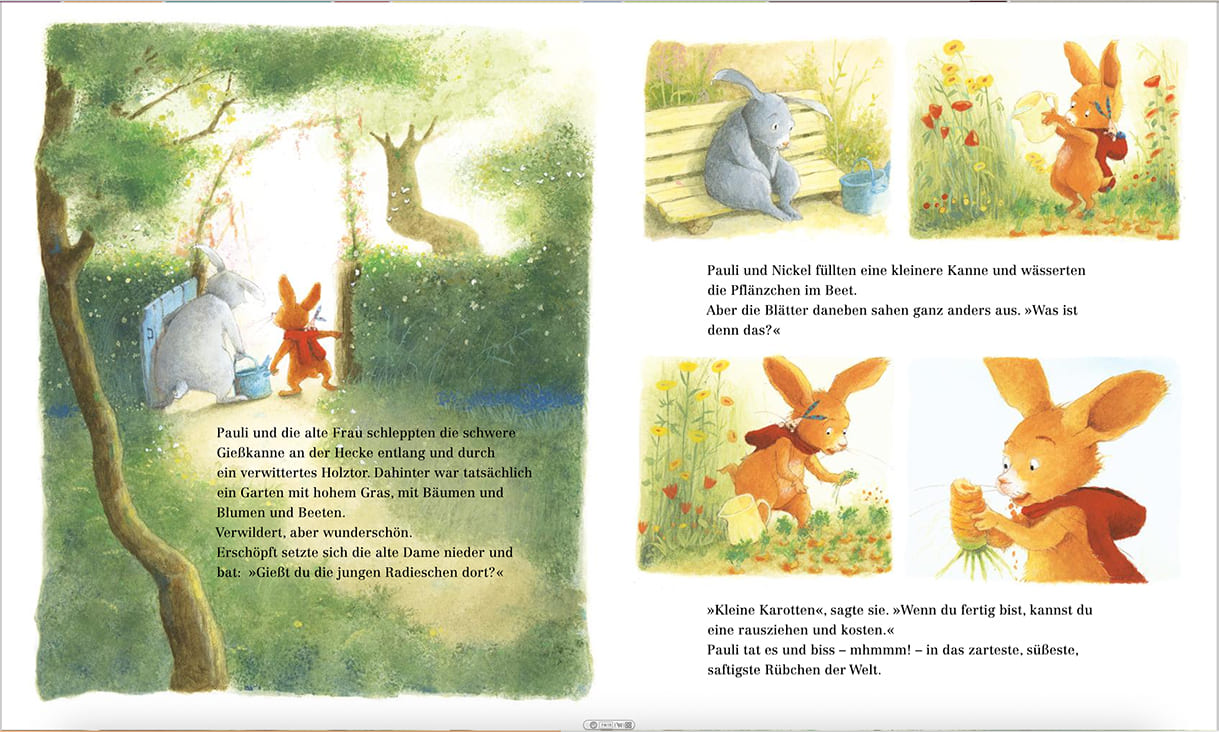

Hinter einem verwitterten Holztor liegt der alten Häsin verwilderter Garten. Da packt nicht nur Pauli mit an, sondern nach und nach organisiert er auch den „Rest“ seiner großen Familie. Im Team richten sie den Garten her. Als Belohnung gibt’s Karotten und Radieschen.

Nein, es gibt keine Wendung, keinen Streit, nur noch später die Herausforderung eines Hochwassers. Aber auch diese lässt die Autorin, vormals zwei Jahrzehnte lang Elementarpädagogin, die Kaninchen gemeinsam meistern. Weshalb das Buch folgerichtig nach dem ersten Teil des Titels (mit dem Namen der zentralen Figur, der Weninger schon viele Geschichten gewidmet hat), „Ein Garten für alle“ heißt.

Auch wenn hier jetzt schon sehr viel gespoilert wurde – dieses Bilderbuch – übrigens auch als Hör-Datei von der Verlagsseite runterzuladen – lebt weit darüber hinaus von vielen kleinen Einzelheiten in der Erzählung ebenso wie den detailverliebten Zeichnungen.

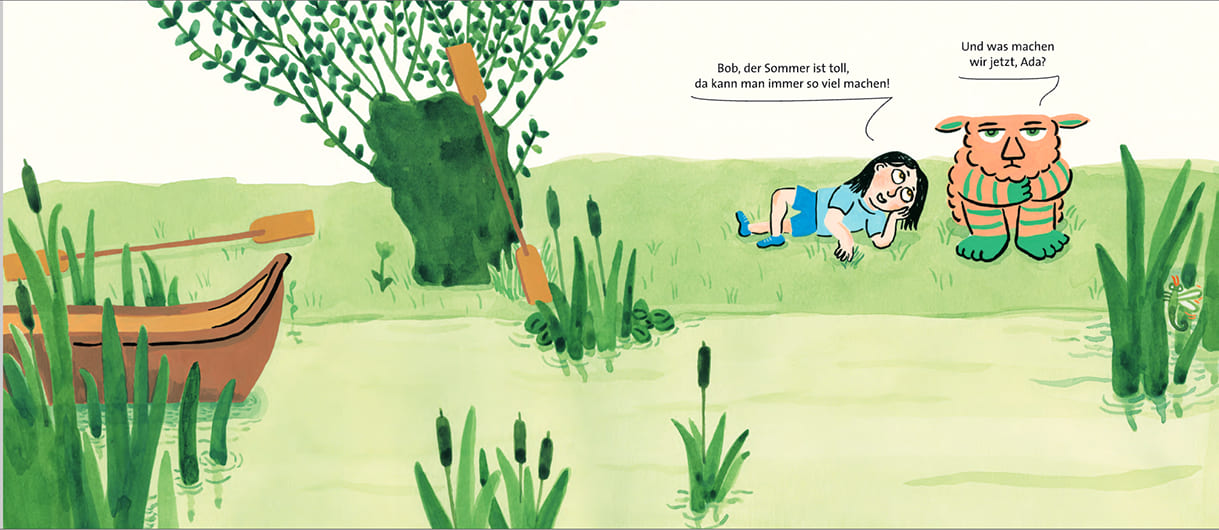

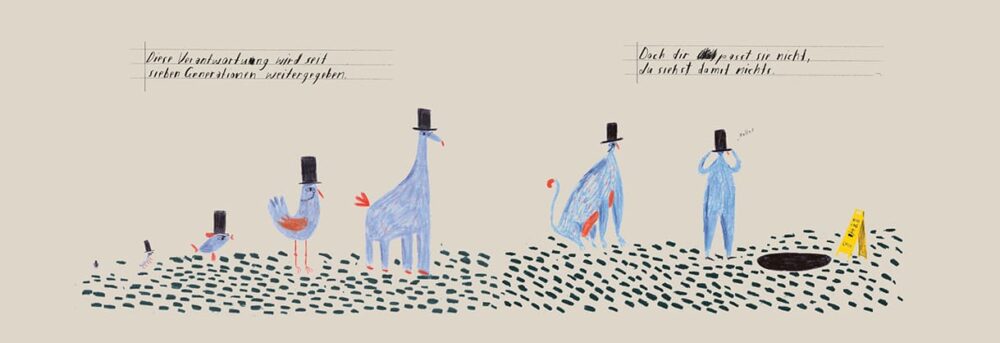

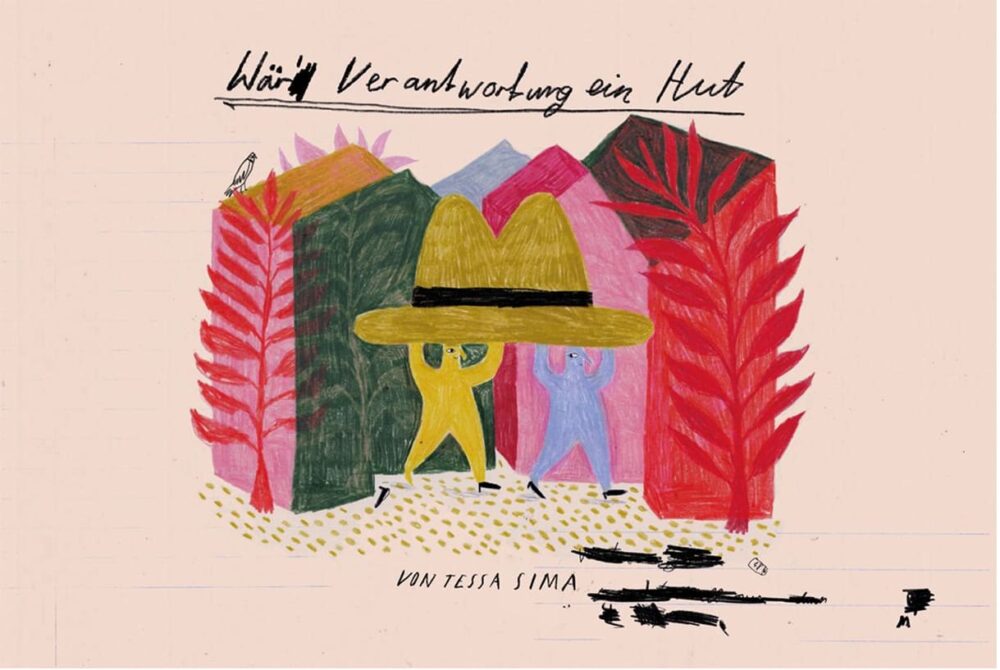

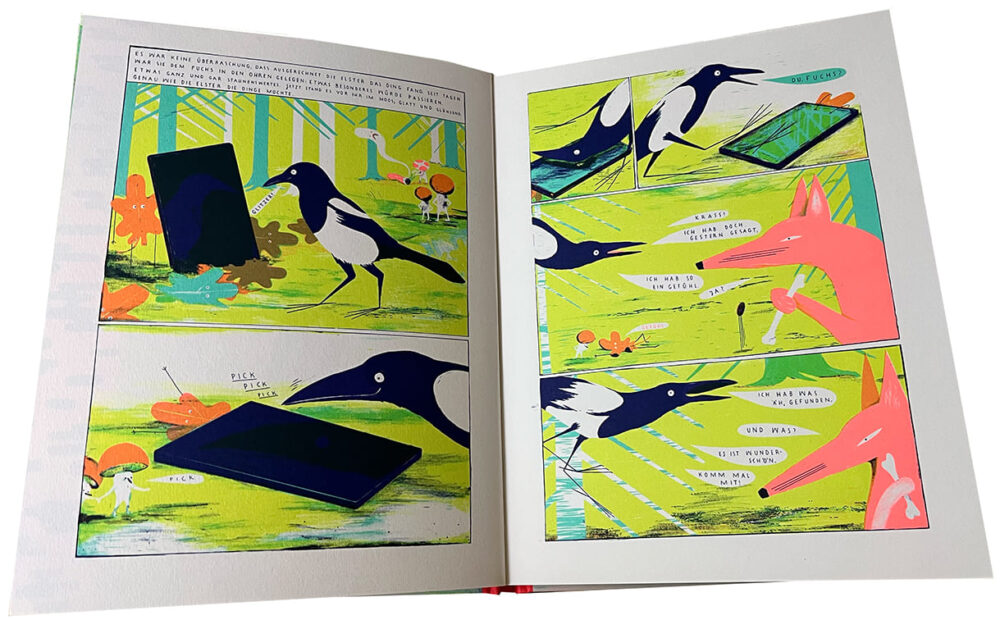

Fast alles in diesem Bilderbuch spielt sich in einem Kajak ab. Ein Boot, gezeichnet von Magali Bardos, das vorne und hinten glich ausschaut. Mit diesem machen sich Ada und Bob, ein Mensch und ein Tier, die beide zu Beginn auf einer Wiese am Ufer eines Flusses liegen, auf die Reise.

Ganz so einfach ist das Paddeln aber nicht, aber dann gleiten sie übers Wasser, freuen sich am Vorwärtskommen und der Landschaft. Klar, so einfach kann’s nicht bleiben, jedes Buch braucht Abwechslung und Spannung. Dafür sorgt Ada. Nicht immer zur Freude von Bob. Die Last des Paddelns ist auch – nicht nur aus der Sicht von Bob – offenbar nicht fair verteilt. Ada spielt sich als Chefin auf und so kommt’s zu durchaus heftigen Streitereien. Und damit – so viel darf schon verraten werden, bist du auf der letzten Seite.

Da ließ sich Autorin Clémence Sabbagh (aus dem Französischen übersetzt von Tobias Scheffel) was Besonderes einfallen: „Lies die Geschichte noch einmal – jetzt aber rückwärts“, lautet der allerletzte Satz. Sozusagen wie die Form des Bootes, weshalb das Buch auch „Kajak – Eine Geschichte in zwei Richtungen“ heißt.

Eine witzige Idee, funktioniert nur nicht ganz – denn erstens musst du auf manchen Seiten dann doch zuerst den Text auf der rechten statt in umgekehrter Reihenfolge auf der linken lesen. Und zweitens, kennst du ja sowohl den Anfang als auch das Ende.

Andererseits: Es könnte auch sein, dass du den beiden – wieder am Beginn – eine zweite Chance schenkst und dir selber ausdenkst, wie die zweite Kanu-Reise verlaufen könnte.

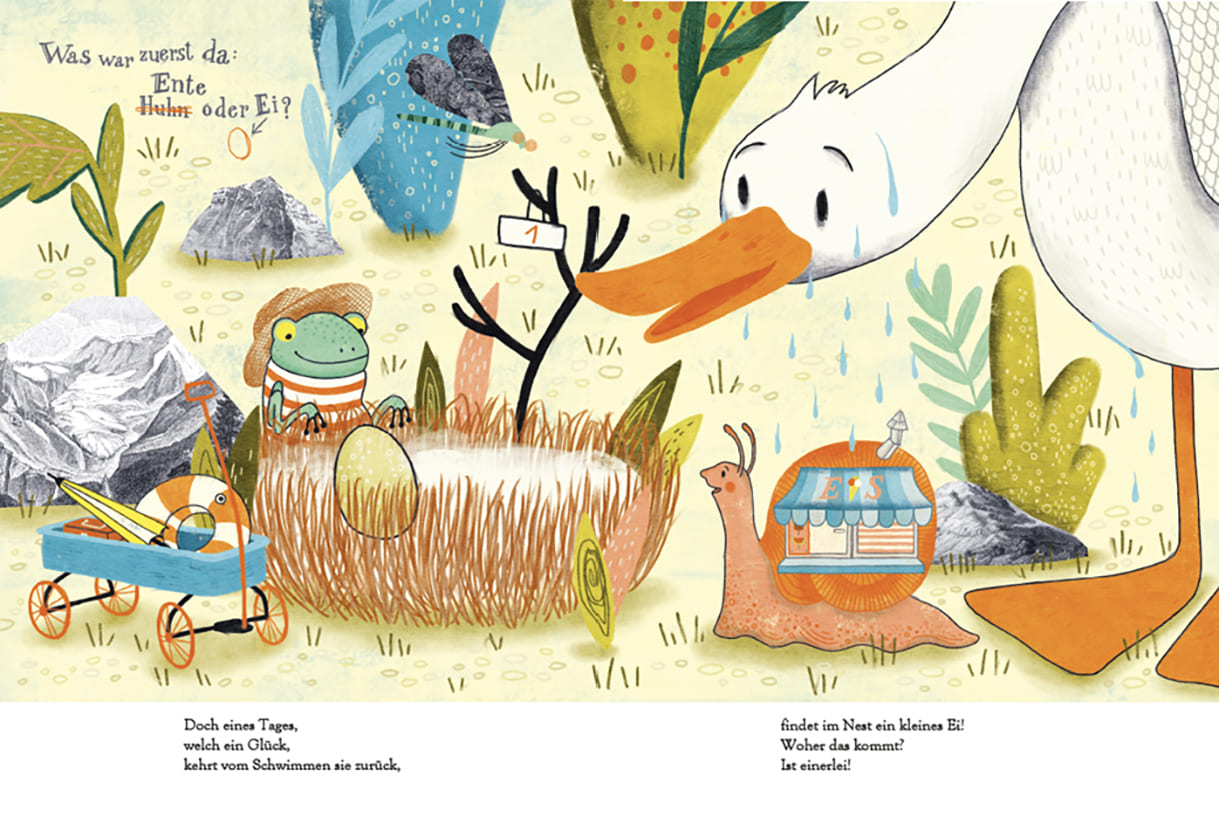

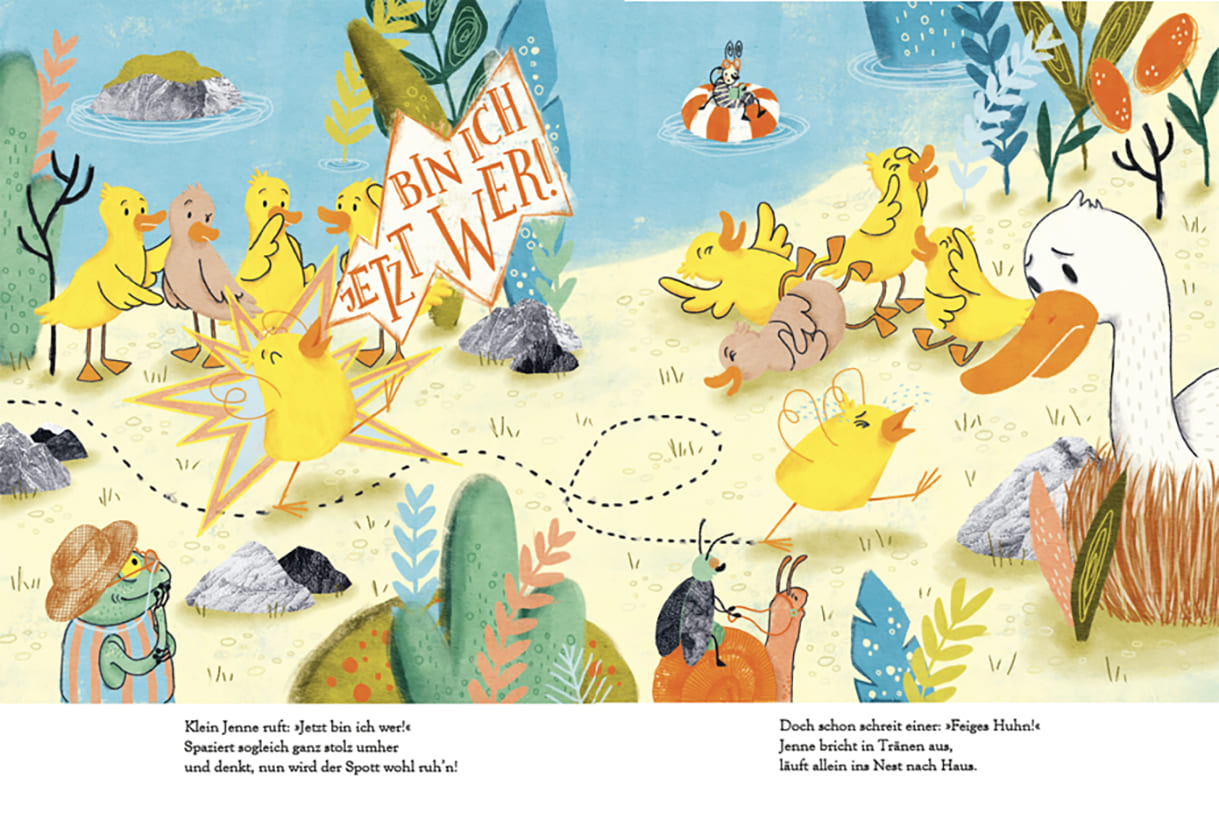

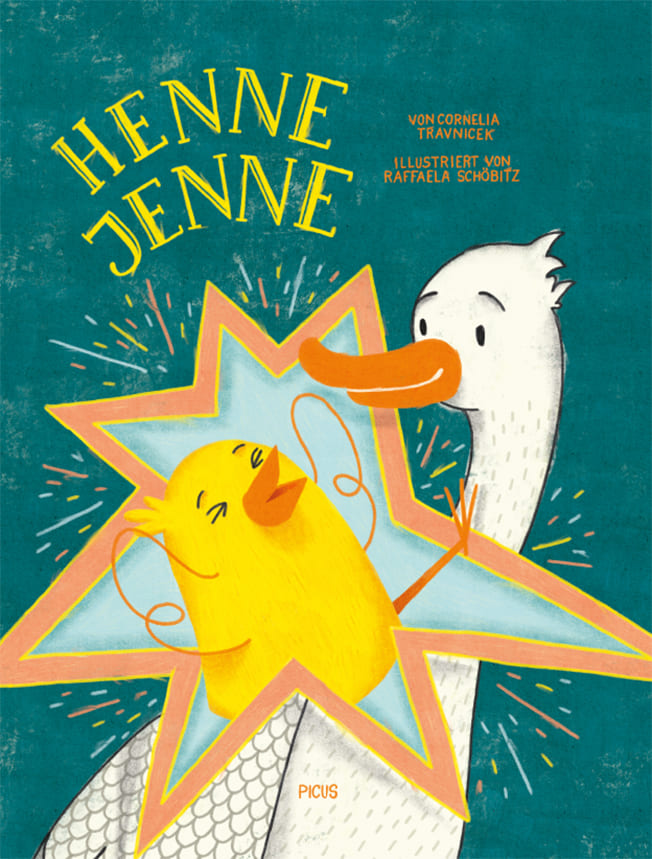

Schade, leider verrät der Titel des Bilderbuchs schon alles. Aber der Reim „Henne Jenne“ ist natürlich zu aufgelegt, drängt sich auf. Nachdem aber schon der Buchtitel so, dann brauch sich diese Besprechung nicht vor Spoilern fürchten, es gibt ja das Überraschungsmoment nicht.

Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Du als Leserin / Leser bzw. Bildbetrachter:in und beim Zuhören, wenn dir das Buch vorgelesen wird, weißt daher schon, dass aus dem Ei, das eines Tages im Nest der Entenmutter liegt, eben kein kleines Entlein, in dem Fall auch kein Schwan wie in Hans Christian Andersens „Das hässliche Entlein“ entschlüpft, sondern ein junges Huhn.

Bald ist das kleine Federvieh – und mit ihm seine „Mutter“ – von Sprüchen aus der Umgebung konfrontiert: „Seltsame Füße“ und erst „der Gang“… Außerdem will es nicht und nichts in Wasser, fliegen kann es auch nicht… Lauter Eigenschaften, die es zum Spott seiner Umgebung machen.

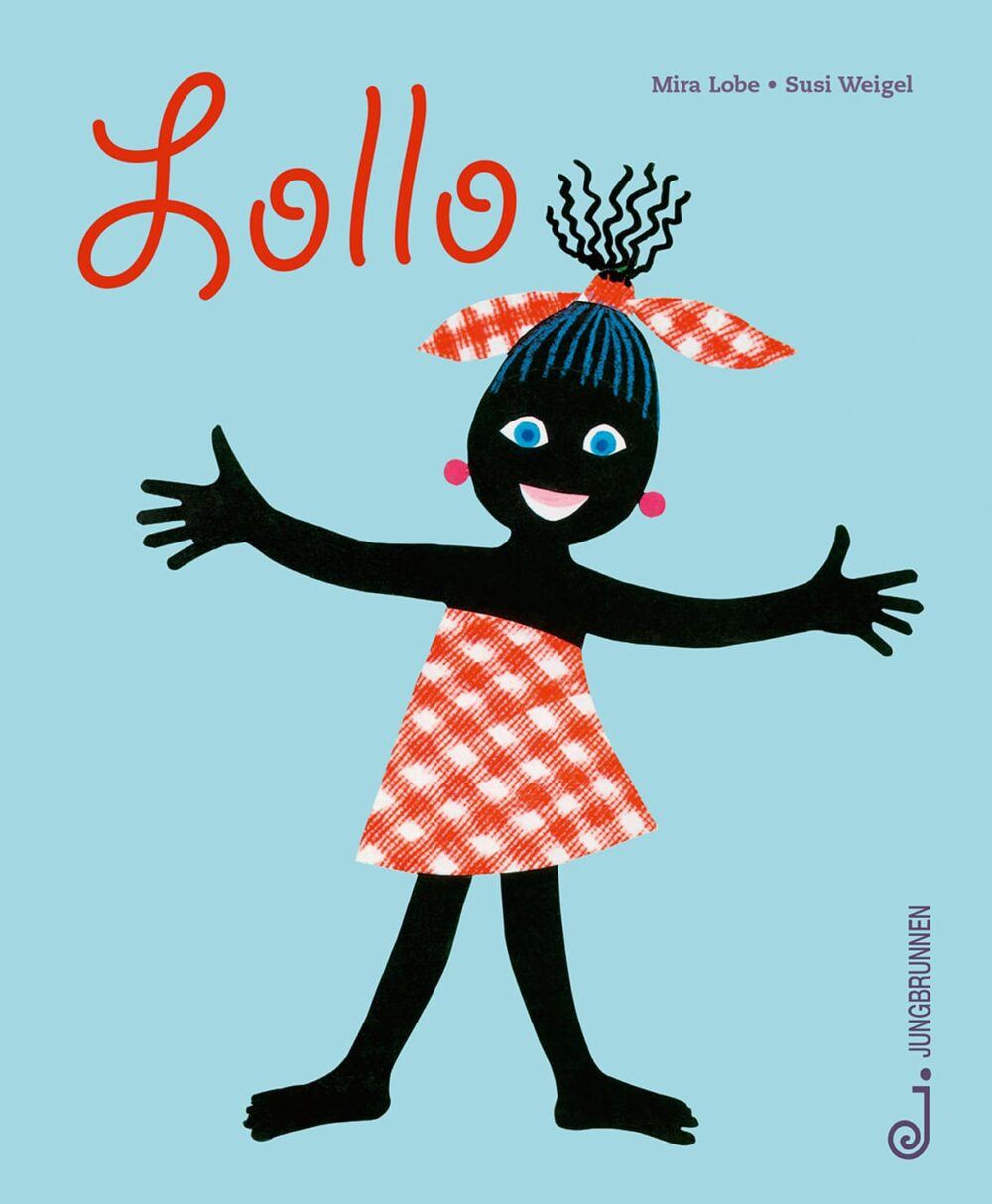

Wir aber wissen ja, es ist eine junge Henne – das erfährt Frau Ente von der Eule. Und stolz entfährt es Jenne, so nannte die Ente „ihr“ Junges schon zu Beginn, jetzt endlich zu wissen, wer es ist. Ähnlich widerfährt’s dem „kleinen Ich-bin-ich“ von Mira Lobe und Susi Weigel ja erst gegen Schluss.

Doch Autorin Cornelia Travnicek, die sich schon im Jugendbuch „Harte Schale, Weichtierkern“ hervorragend in eine Außenseiterin hineinversetzt hat, beendet mit dieser (Selbst-)Erkenntnis das Buch noch lange nicht. Dass sie nun weiß, Henne zu sein, hindert die anderen Tiere nicht, sich über sie lustig zu machen – „feiges Huhn“ kriegt Jenne zu hören.

Was und wie der sozialen Mutter Ente einfällt, um ihr Junges auch dagegen zu stärken – nein, das sei nun hier wirklich nicht aufgedeckt, eine überraschende Wendung bleibt ja noch.

Schon verraten werden darf, nein soll sogar, dass die vielen bunten Zeichnungen von Raffaela Schöbitz den Text nicht nur illustrieren, sondern viel mehr zu entdecken anbieten, so manches, das beim ersten Mal vielleicht sogar übersehen wird. Und wie beispielsweise bei der in einem der Bilder gestellten Frage, „Wie klingt ein zerbrechendes Herz?“ trotz der schon angebotenen Comic-Sprachen-Ausdrücke „Pling?“, „Klonk?“ und „Krrrack?“ noch viel Raum für Weiter-Fantasieren offen lässt.

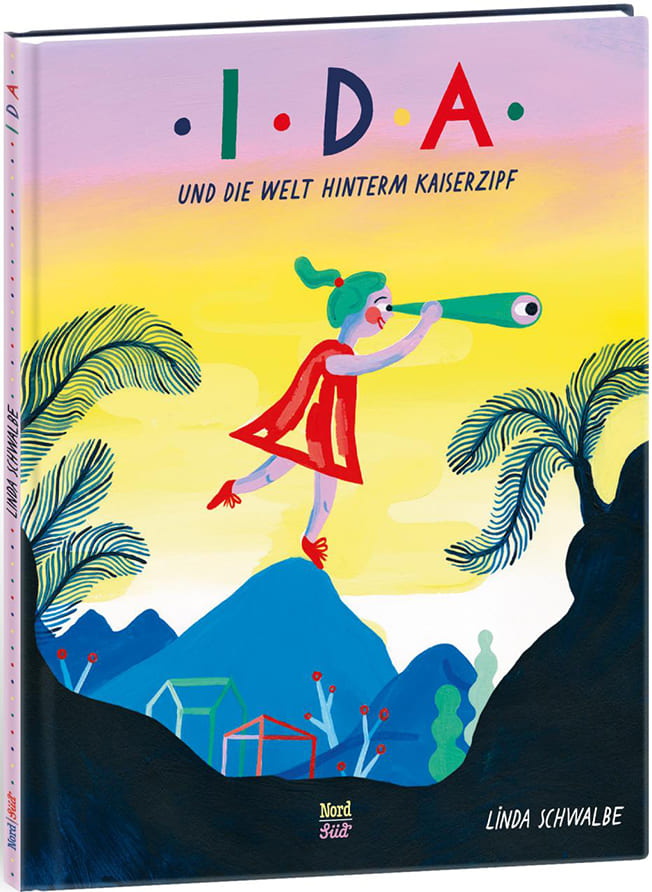

Wild, aufgeweckt, neugierig voller Entdeckungsdrang – das war auch Ida. Alles wollte sie wissen und erforschen, vor allem in der Natur. Sie war mit ihren Brüdern auf „Expeditionen“ und sammelte Insekten. Das war vor mehr als 200 Jahren in Wien und sie hieß mit Nachnamen Reyer – das kommt erst ganz hinten im (Bilder-)Buch „Ida und die Welt hinterm Kaiserzipf“.

Vorne dreht sich alles inmitten kunterbunter Bilder, die sehr viel zum Schauen und Entdeckten bieten, um dieses besondere, aber grundsätzlich vielleicht um jedes Kind. Und auch das Schicksal vieler Mädchen, nicht selten sogar heute. Hier taugte der Mutter die Lebendigkeit der Tochter nicht so wirklich, sie sollte ein biederes, angepasstes Mädchen, später eine Frau werden, die heiratet und Kinder kriegt. Dem ordnete sie sich unter, wurde zu Frau Pfeiffer.

Aber als ihre beiden Söhne erwachsen waren, erwachte in ihr wieder der alte Forschungsdrang – und sie machte sich auf, die Welt zu erkunden. Zwei Weltreisen mit viele Entdeckungen und Erkenntnissen – eine Zeitlang lebe sie bei einer indigenen Gruppe auf einer indonesischen Inselgruppe. Vieles aus ihren Er-fahrungen verarbeitete sie zu mehreren Büchern und wurde bekannte Reiseschriftstellerin.

Aber auch wenn du vielleicht, sogar wahrscheinlich wie sehr viele Menschen, von dieser Frau noch nie gehört hast, kannst du mit diesem Bilderbuch von Linda Schwalbe selber auf eine spannende, Entdeckungsreise gehen – selbst beim 17. Mal Durchblättern werden dir vielleicht noch immer wieder neue Details auffallen.

Erstveröffentlicht damals noch im Kinder-KURIER

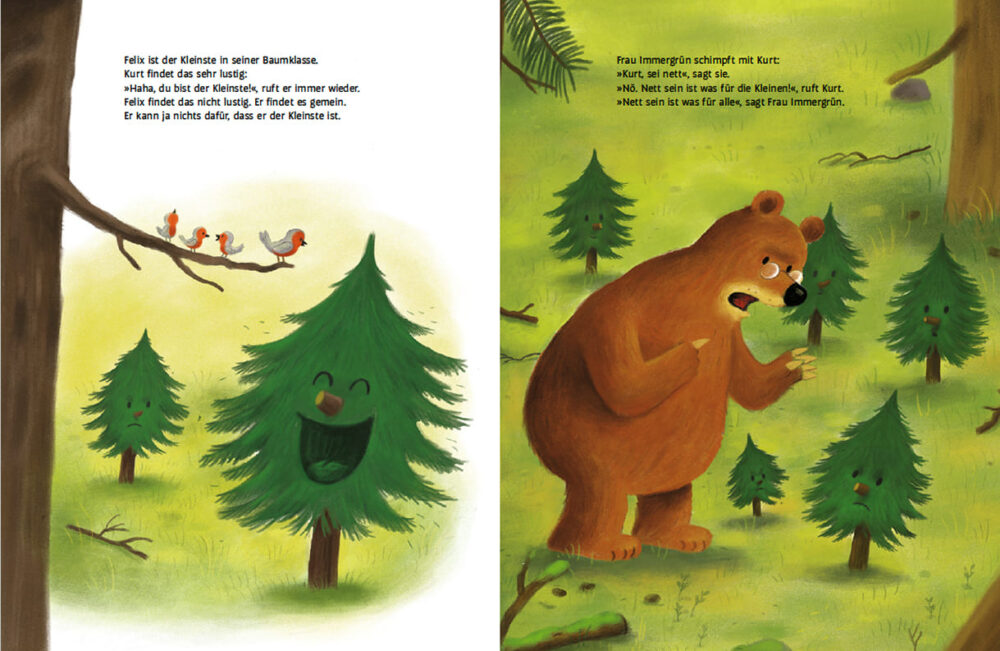

„Ich bin groß, deshalb muss ich viel essen“, meint der Bär.

„Ich bin klein und muss noch wachsen“, entgegnet das Wiesel.

So begründen beide, weshalb sie jeweils zwei der drei zubereiteten Pilze kriegen sollten und das für gerecht halten.

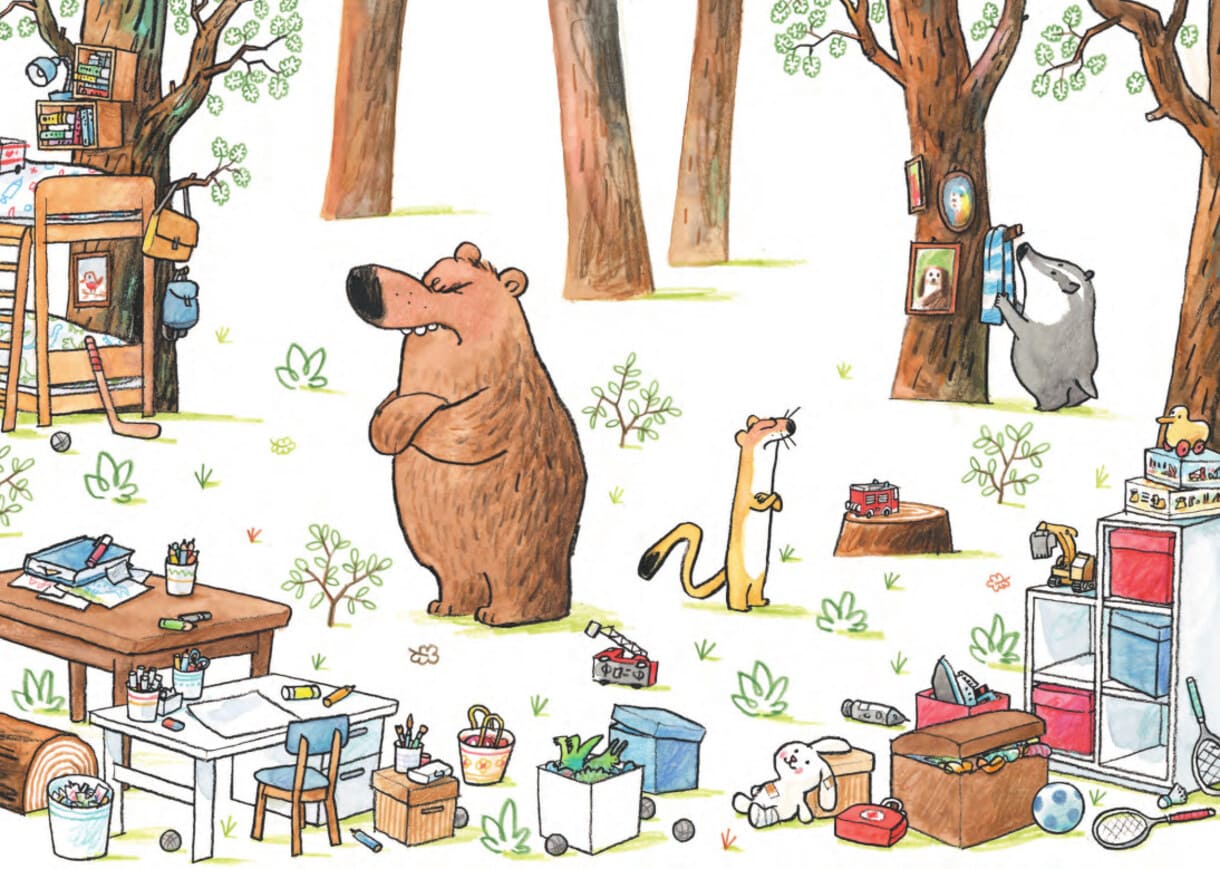

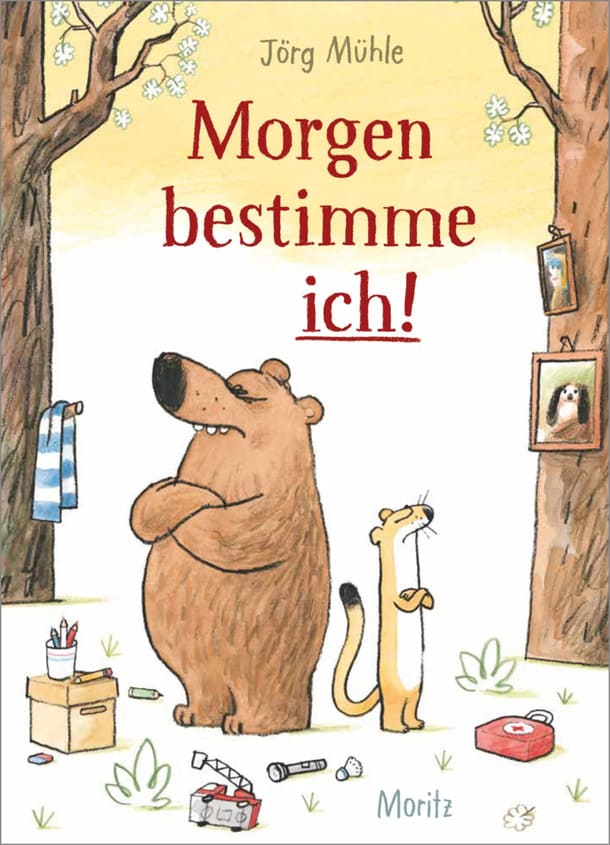

Bär und Wiesel leben wie ein Ehepaar oder Geschwister (?) zusammen. Sie scheinen einander offensichtlich sehr zu mögen. Doch immer wieder kommt es zum Streit. Gründe dafür sucht und findet Autor und Illustrator Jörg Mühle für seine Bilderbücher im Alltag (nicht nur) von Kindern.

Ums Teilen geht es in „Zwei für dich, einer für mich“. Bär hat im Wald Pilze gesammelt, drei Stück bringt er eben nach Hause. Wiesel bereitet daraus eine Mahlzeit zu.

Drei Stück – wie sollen die nun aufgeteilt werden? Die ersten Argumente der beiden Hauptfiguren sind schon zu Beginn hier genannt worden. Weitere folgen: Bär hat die Schwammerln gefunden, Wiesel sie hingegen gebraten, gewürzt und angerichtet. „Aber nach meinem Rezept!“, so der Bär, der außerdem darauf pocht, den Tisch gedeckt zu haben…

Der Streit schaukelt sich hoch und …

… der Autor und Illustrator gibt, wenngleich er die Geschichte in Wort und Zeichnung weitererzählt, keine wirkliche Lösung vor. Wie bei seinen interaktiven Lesungen kürzlich beim Kinderliteraturfestival im Wiener Odeon (Link zum Bericht darüber weiter unten) überlässt er dir und dir und … und allen, sich eigene Gedanken zu machen; mit anderen darüber zu diskutieren; eigene, vielleicht auch ganz unterschiedliche Auswege zu finden. Denn auch – konstruktiv – Streiten will gelernt werden.

Sind es bei Janosch kleiner Tiger und kleiner Bär, so bevölkert Jörg Mühle, der auch viele Bücher anderer Autor:innen illustriert, einige seiner Bücher, für die er auch die Geschichte erfindet und schreibt, mit großem Bär und kleinem Wiesel sowie oft auch Dachs und Fuchs.

Wie schon bei seinem „Zwei für mich, einer für dich“, drehen sich die Szenen der Doppelseiten um Streits zwischen den Hauptfiguren wie sie im (nicht nur) kindlichen Alltag recht häufig vorkommen.

Geht’s beim zuletzt genannten Bilderbuch ums Teilen, wie und was gerecht ist oder sein könnte, so beim hier vorgestellten darum, wer bestimmen darf. Zu Beginn kommt Wiesel nach Hause, Dachs ist zu Besuch und spielt mit dem Bären, der von Wiesel gerne hätte, dass dieses etwas kocht.

Das tut Wiesel – aber ganz anders, vor Wut. „Der Dachs ist mein Freund! Du darfst nicht einfach mit ihm spielen!“

„Der Dachs gehört dir nicht. Du kannst morgen mit ihm spielen“, kontert Bär.

Sozusagen zwischen den Stühlen hat der Dachs eine zündende, verbindende Idee: Spiel zu dritt.

Und schon hat Wiesel einen Vorschlag: „Vatermutterkind!“ Selbst will es Mutter sein, Dachs kriegt die Vaterrolle und zu Bär gewandt: „Du wärst das Kind… und müsstest jetzt ins Bett!“

So hatte sich Bär das gar nicht vorgestellt. Wie aus dieser Nummer rauskommen? Dem Autor und Illustrator sind ganz schön viele Wendungen eingefallen – aber die seien hier natürlich nicht verraten…

Macht Spaß sie zu sehen und lesen – oder vorgelesen zu bekommen; und vielleicht mit Freund:innen, Eltern, (Elementar-)Pädagog:innen zu diskutieren, möglicherweise auch heftig, wer, wann, worüber bestimmen darf. Da Jörg Mühle scheinbar kleine und doch so große, nicht selten schmerzhafte Konflikte für junge Seelen – in einfachen Worten und szenischen gezeichneten Bildern darstellt, die immer wieder auch mögliche Auswege andeuten, aber nie belehrend und fix was vorgeben, regen sie an, selber zu sinnieren, was würde ich jetzt tun, oder gar, wie könnten wir gemeinsam aus dem Schlamassel raus?

Dieses gedruckte Bilderbuch kann definitiv etwas, das hier höchstens beschrieben, aber nicht einmal mit Bilder-„Kostproben“ zu vermitteln ist. Die Hauptfigur, die sich Autorin Heidi Leenen ausgedacht und beschrieben hat sowie von Alina Spiekermann gezeichnet wurde macht ihrem Namen alle Ehre. „Die kleine Glitzerblume“ glitzert wirklich – und das noch dazu spürbar. Und das nicht nur auf der Titelseite, sondern durchgängig auf (fast) jeder Doppelseite. Jedenfalls auf jenen, auf denen sie auch zu sehen ist. Im Winter unter der Schneedecke natürlich nicht, und auch im Frühling, bevor sie zu blühen beginnt (noch) nicht.

Neben dem Glitzer wollen Geschichte und die Illustrationen noch den Untertitel vermitteln „Gemeinsam sind wir einzigartig!“ Eichhörnchen und Rabe aus dem Nachbarsbaum freunden sich mit Glitzerblume an. Die konnte immerhin ersteres überzeugen, dass sie nicht gepflückt wird, sondern weiterleben kann.

Dass Eichhörnchen dann aber nicht einfach nur Freund der Blume wird, sondern meint, sie beschützen zu müssen und bloß zuhören darf, wenn der kleine Nager und der Rabe mutigen Heldengeschichten erzählen… naja ;(

Aber immerhin sind die Kinder, die rund um die Blume spielen recht vielfältig – eben eine Art Loblied auf Einzigartigkeiten in der Vielfalt.

Zum Drüberstreuen sind die beiden letzten Seiten nach der bunt -und glitzernd – bebilderten Geschichte mit schwarzen Notenlinien und Noten auf weißem Hintergrund versehen: Die Autorin hat ein Lied getextet (Musik: Manfred Schweng) – und per Scan eines abgedruckten QR-Codes kannst du das „Glitzerglück“ auch hören, ein Lied das den glücksbringenden Weg vom Ich zum Wir besingt.

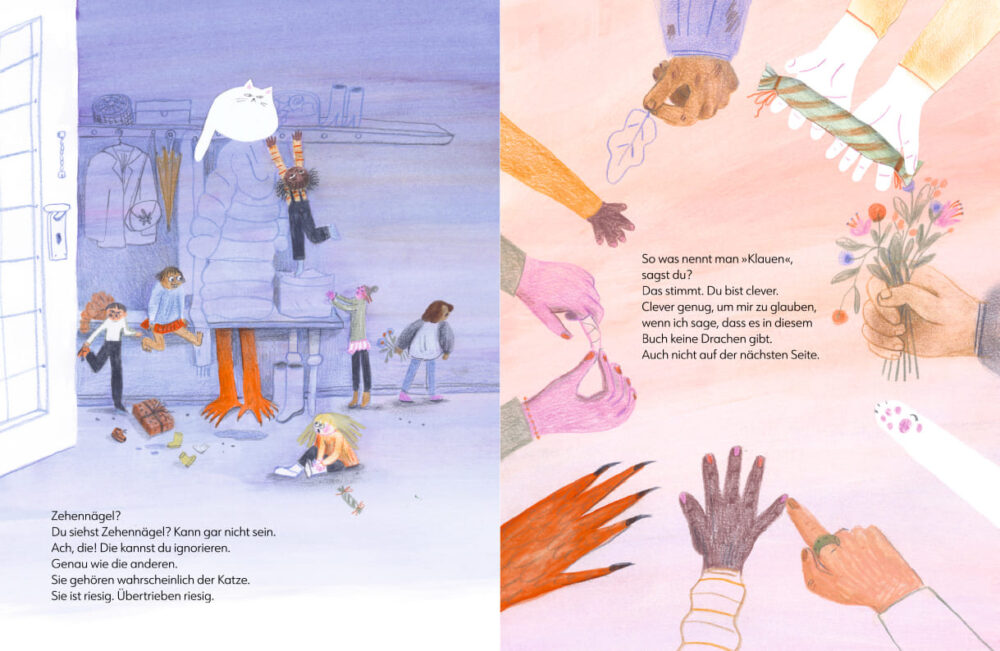

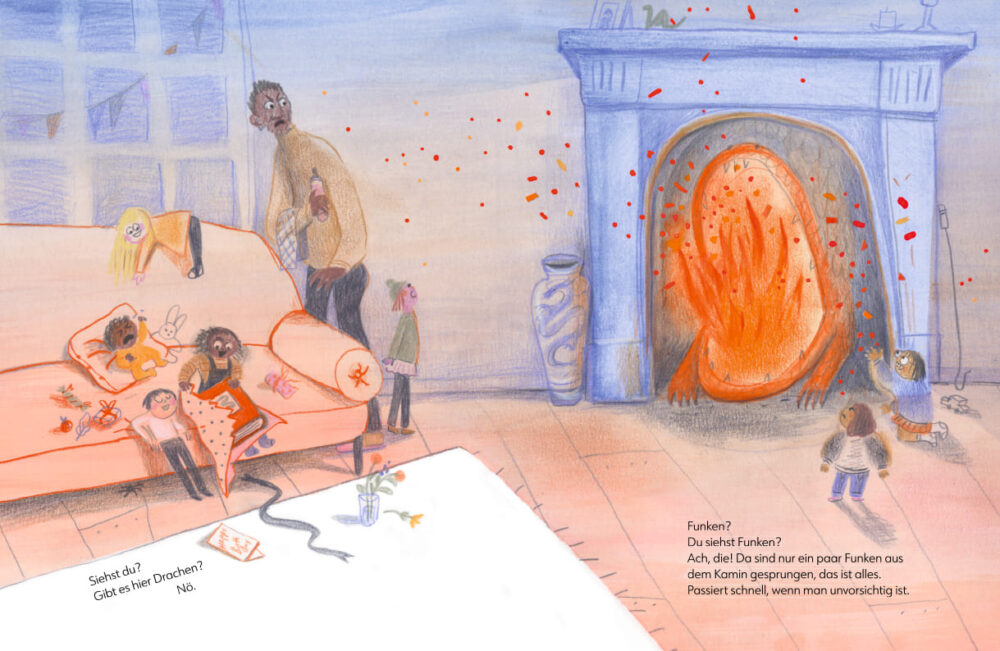

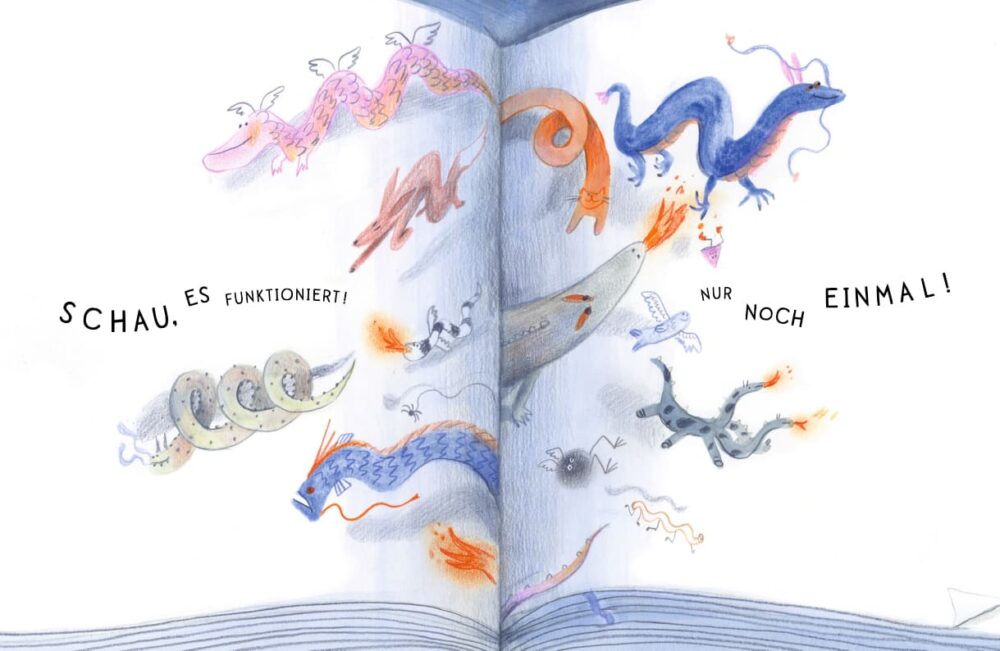

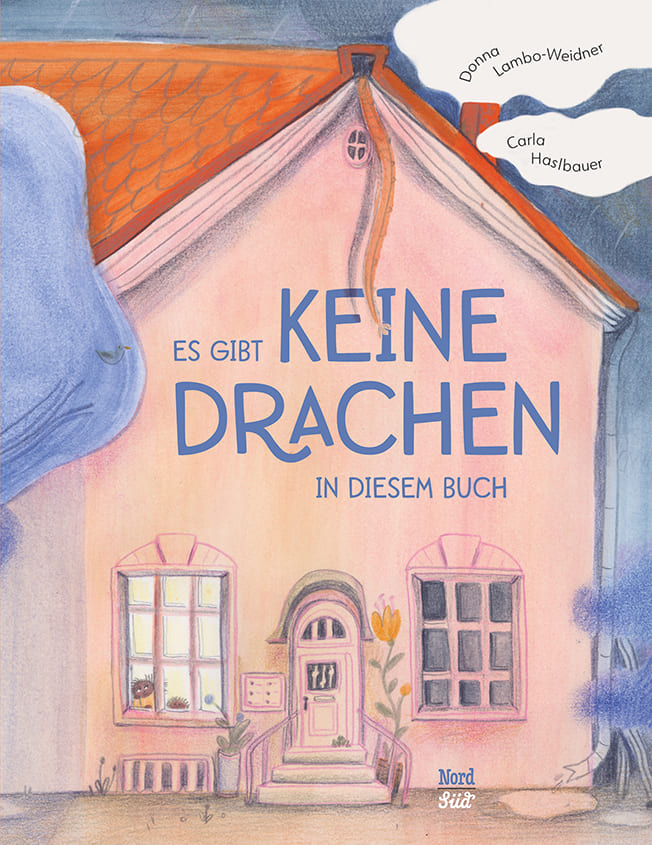

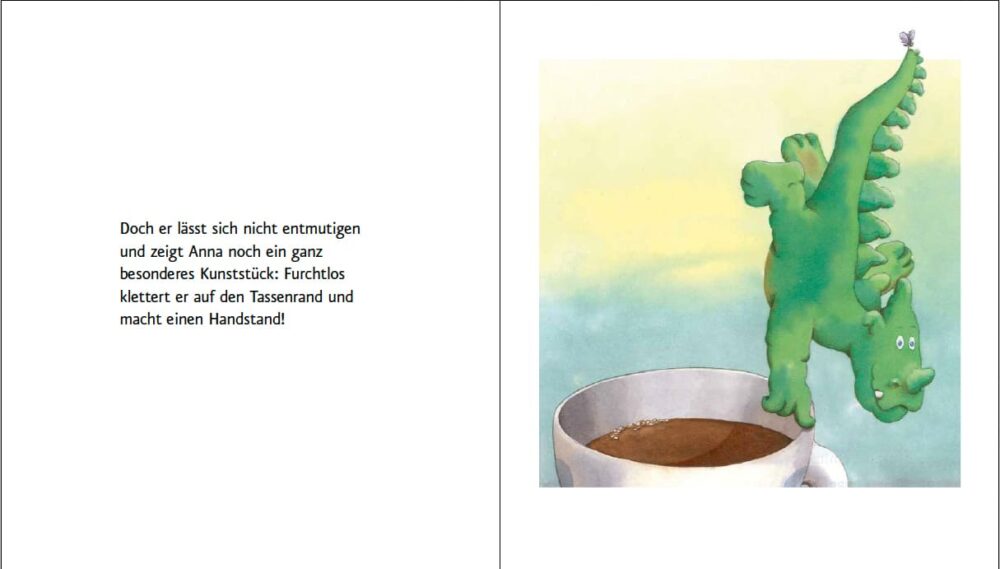

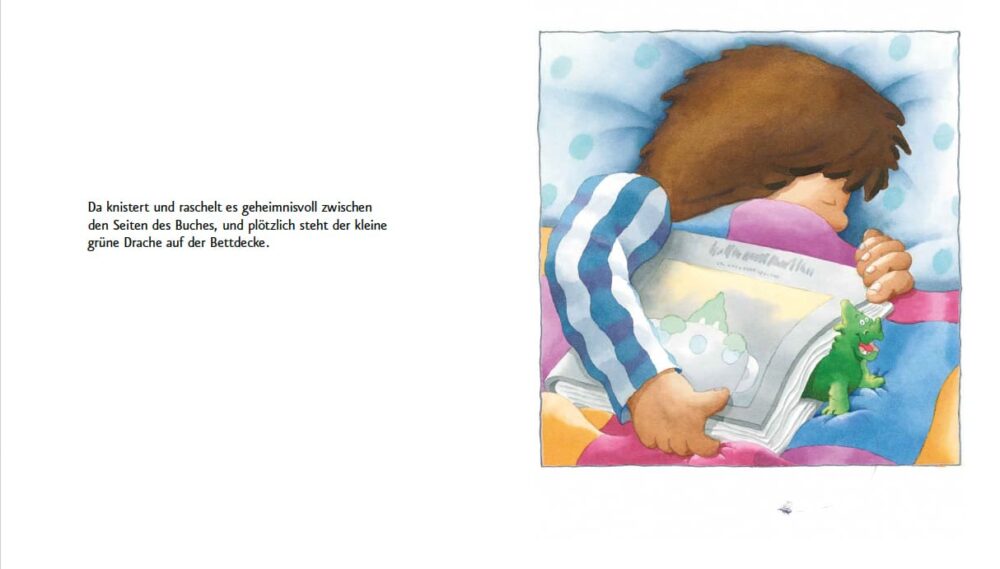

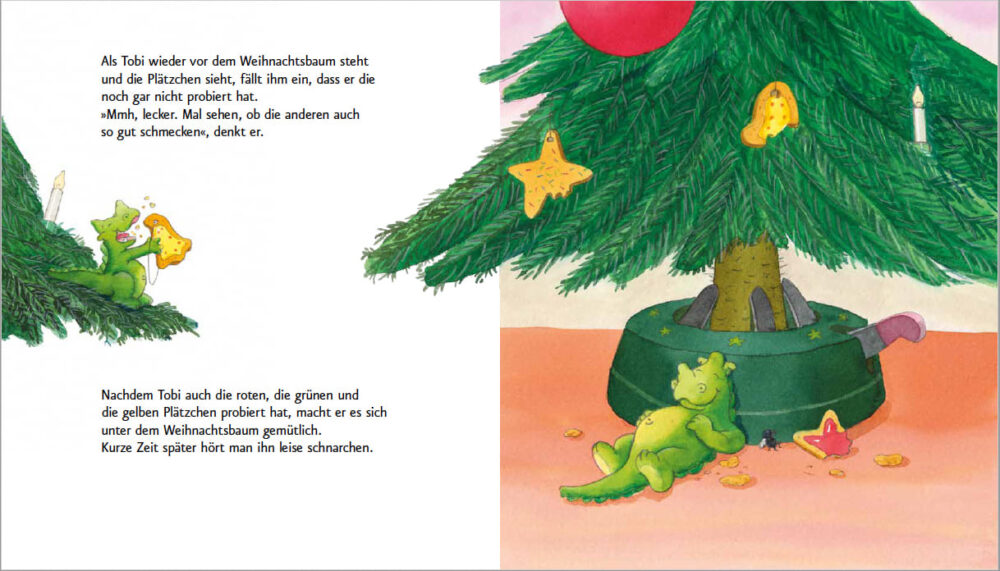

Drachen – sind längst aus dem Eck der bösen Monster befreit. Jahrhundertelang standen sie für Sagen und Geschichten von feuerspeienden, ur-argen Wesen, die a) Prinzessinnen rauben und b) von jungen Rittern besiegt werden mussten. In anderen Kulturen, etwa der chinesischen, gelten Drachen eher als Glückssymbol, stehen für Weisheit und Güte.

Aber auch bei uns quellen seit Jahrzehnten Geschichten aus Büchern, Filmen, Musicals und Theaterstücken, die das eine oder andere Exemplar dieser Fabelwesen ziemlich anders zeichnen – nicht zuletzt der kleine Grisu, der am liebsten Feuerwehrmann werden möchte.

Dass sich machen auf Drachen reimt, schlägt sich auch als Titel einiger Kinderbücher nieder. Ganz druckfrisch ist ein knallbuntes Bilderbuch namens „Drachen machen Sachen“ (Text: Mathias Jeschke, Illustration: Artur Bodenstein). Jede der zwölf Doppelseiten widmen sie einem anders aussehenden, anders handelnden Drachen. Obendrein hat der Autor diesen Wesen jeweils sehr fantasievolle Bezeichnungen bzw. Namen verpasst und dessen Hauptzweck immer in einen kurzen Reim gefasst.

Das beginnt mit „Norburga, ein Nasenherziger Wellenschwanz, vollführt ihren alle verzaubernden Flammentanz.“

Manche Reime grenzen fast an Zungenbrecher, die Namen gehen nicht immer nicht über die Lippen, etwa Woggmonn, Schorrgoppa oder Fommtocka.

Aus der kunterbunten Schar mit oft liebenswerten Vorlieben sticht einzig und allein Torsmolla in einem fast durchgängig düsteren Schwarz-Weiß Bild hervor. Doch seine Aufgabe ist auch eine sehr ernste: „Torsmolla, ein angsteinflößende Schwenkflügler jagt die übelbösen Kinderprügler.“

„Oje“, denkt der gemütlich mit einem Buch, einem Keks und einem Luftballon an einer Schnur auf einer Bank sitzende, aber ein wenig ängstlich in die Welt schauende Bär. Aber „na klar“ sagt er zum Fuchs, der sich zu ihm setzen will.

Als der Wolf kommt und vom Keks des Bären abbeißen will, denkt er „nie im Leben“ – und was er sagt, ist hingegen „gern“.

Ähnlich geht’s die nächsten Doppelseiten weiter. Das von vielen bis allen anderen erwartete erwünschte Verhalten – in dem Fall teilen – macht er, obwohl es gar nicht möchte, sozusagen das „Drama des begabten Kindes“ (Alice Miller, Psychologin und Autorin, 1923 – 2010).

Natürlich belässt es die Autorin und Illustratorin Natalia Shaloshvili (Übersetzung aus dem Englischen: Ebi Naumann) nicht dabei. Irgendwann lernt der unfreiwillig großzügige – wollig-ausgefranst und fast ein wenig unförmig gemalte, ähnlich illustriert sind auch die anderen Tiere – Bär auch seine eigenen Bedürfnisse zu äußern. Und dabei, dass es doch auch ein „nein“ geben kann.

Shaloshvili, auf der ukrainischen Krim aufgewachsen, später im russischen St. Petersburg beheimatet und nun schon länger in London lebend, „wollte schon als Kind Illustratorin werden. Eine meiner frühesten Erinnerungen ist, dass ich davon träumte, Kinderbücher zu illustrieren“, sagte sie in einem englischen Interview mit der Website childrensillustrators. „Ich habe ein Architekturstudium abgeschlossen und kam nach der Geburt meiner Tochter wieder auf die Idee, Kinderbuchillustratorin zu werden. Sie hat mich also wohl inspiriert.“

Lange Zeit habe die studierte Architektin „digital gearbeitet, als ich Zeitschriften illustrierte. Vor ein paar Jahren habe ich angefangen, mit traditionellen Medien zu arbeiten, und bin daher immer noch dabei, meinen eigenen Stil zu entwickeln… Ich arbeite gerne mit Acrylfarben, Aquarellstiften und Buntstiften.“

Ein Vogel aus bunten Papieren collagiert immer auf einem braunen Karton führt durch dieses Bilderbuch über Gefühle. Der Bogen spannt sich sozusagen von himmelhoch jauchzend bis tief betrübt: Mutig, niedergeschlagen, neugierig und schüchtern fliegt, flattert oder versteckt sich der Vogel – auf der einen oder anderen Doppelseite begleitet von Artgenossen.

Die jeweiligen Eigenschaftswörter sind noch um dazu passende Sätze ergänzt. Beispielsweise „Wie funktioniert das?“ und „Erzähl mir mehr davon“ bei neugierig / interessiert / wissbegierig. Oder „Entschuldigung, es tut mir leid.“ Und „das ist mir peinlich“ bei beschämt / schuldbewusst / zerknirscht.

Das „bunt“ schlägt sich auch im Titel nieder: „In mir drin ist’s bunt“ – ausgedacht, geschrieben und illustriert von Theresa Bodner, das es schon vor ein paar Jahren gab, ist nun neu erschienen: Erweitert um vier Sprachen: Arabisch, Englisch, Türkisch und Bosnisch / Kroatisch / Serbisch / Montenegrinisch: ‚iinah mulawan fi dakhili / All the colurs inside me / İçimdeki Dünya Rengarenk.

Bei den Adjektiven klappt das Zusammenfassen der vier eng verwandten Sprachen, oft auch als BKS bezeichnet, bei den Sätzen nicht immer, was übrigens gleich für den Buchtitel gilt.

Aber gerade über Gefühle zu reden ist für schon sehr junge Kinder ganz wichtig, da sind die vier zusätzlichen Sprachen neben Deutsch in diesem Bilderbuch ein wunderbares Werkzeug besonders in Kindergärten. Da wäre es vielleicht nur nicht unspannend gewesen die arabische Schrift durch lateinische Lautschrift zu ergänzen – oder auf der Homepage des Verlags bzw. über QR-Codes überhaupt diese Sprachen von Original-Sprachler:innen einsprechen zu lassen und als Audio-Dateien zum Anhören anzubieten

Kleinwunzig – höchstens einen Millimeter -, langsam, aber praktisch unkaputtbar und überall lebensfähig. Ob Salz- oder Süßwasser, Eiseskälte oder große Hitze, tief unter Wasser oder oben auf höchsten Bergen – und sogar im Weltall – das sind die sogenannten Bärtierchen oder auch Wasserbären. Ihre wissenschaftliche Bezeichnung lautet Tardigrada – das sich aus „tardus“ für langsam und „gradus“ für Schritt zusammensetzt. Mit ihren bis zu acht Füßchen bewegen sie sich tapsig wie Bären fort – was ihnen den deutschsprachigen Namen bescherte.

Liebevoll abgekürzt als „Tardi“ bevölkert ein solches Tierchen ein wunderbares, spannendes Bilderbuch – und zehn, nein eigentlich sogar elf YouTube-Videos des „Museums der Zukunft“, des Ars Electronica Centers in Linz. Leider gibt es nur mehr Rest-Exemplare und es wird nicht neu aufgelegt. Auf Moos fühlen sich Bärtierchen ziemlich wohl. Was sie zum Leben brauchen, ist Wasser. Den Winzlingen reicht schon ein Tropfen. Aber sie überleben sogar in Trockenheit. Da stellen sie sich scheintot, nein sie stellen sich nicht, ihre Körper verfallen tatsächlich in einen solchen Zustand. Doch schon ein Wassertropfen und sie erleben sozusagen eine Wiederauferstehung.

Viel Wissenswertes – neben Bärtierchen auch über Zellen, Künstliche Intelligenz, Algorithmen, Weltraum-Satelliten und einen kleinen Fadenwurm namens C. Elegans findest du auf elf der zwölf Doppelseiten des Bilderbuchs auf einem seitlichen Streifen. Gut zwei Drittel der Doppelseite füllen lustige Computer-Zeichnungen (Nini Spagl) und eine durchgängige Geschichte über die Hauptfigur, ein Tardi aus dem AEC (Idee und Geschichte: Ulrike Mair; Konzept und Umsetzung: Katharina Hof).

Heuer jährt sich übrigens jener Tag, an dem angeblich zum Ersten Mal ein Mensch die Bärtierchen entdeckt hat, zum 253. Mal. Laut Wikipedia gilt Johann August Ephraim Goeze als Entdecker der Tardigrada – seine erste Beobachtung, über die er berichtet fand am 10. Dezember 1772 statt.

Natürlich nur ein solches, sondern mehrere leben tatsächlich im Museum. Und dort kannst du es unter Mikroskop auch analog und real live anschauen. Bis dahin – oder wenn du einfach nicht nach Linz kommst – kannst du dich ins Buch vertiefen – oder dir die Doppelseite für Doppelseite – aufgeteilt auf zehn Videos vorlesen lassen – und mehr.

Jedes der meist rund ¼-stündigen Videos, das im AEC gedreht wurde, widmet sich einer Doppelseite und liefert dazu aber viele weitere Infos in Film-Form. Unter anderem zeigen und erklären die Videos, was die Menschheit vom Bärtierchen lernen kann und will – etwa wie es möglich ist, in so unterschiedlichen Bedingungen zu leben und vieles mehr.

Erstveröffentlicht im Kinder-KURIER

(dort funktionieren aber die Links zu den Buchseiten und den Videos nicht mehr)

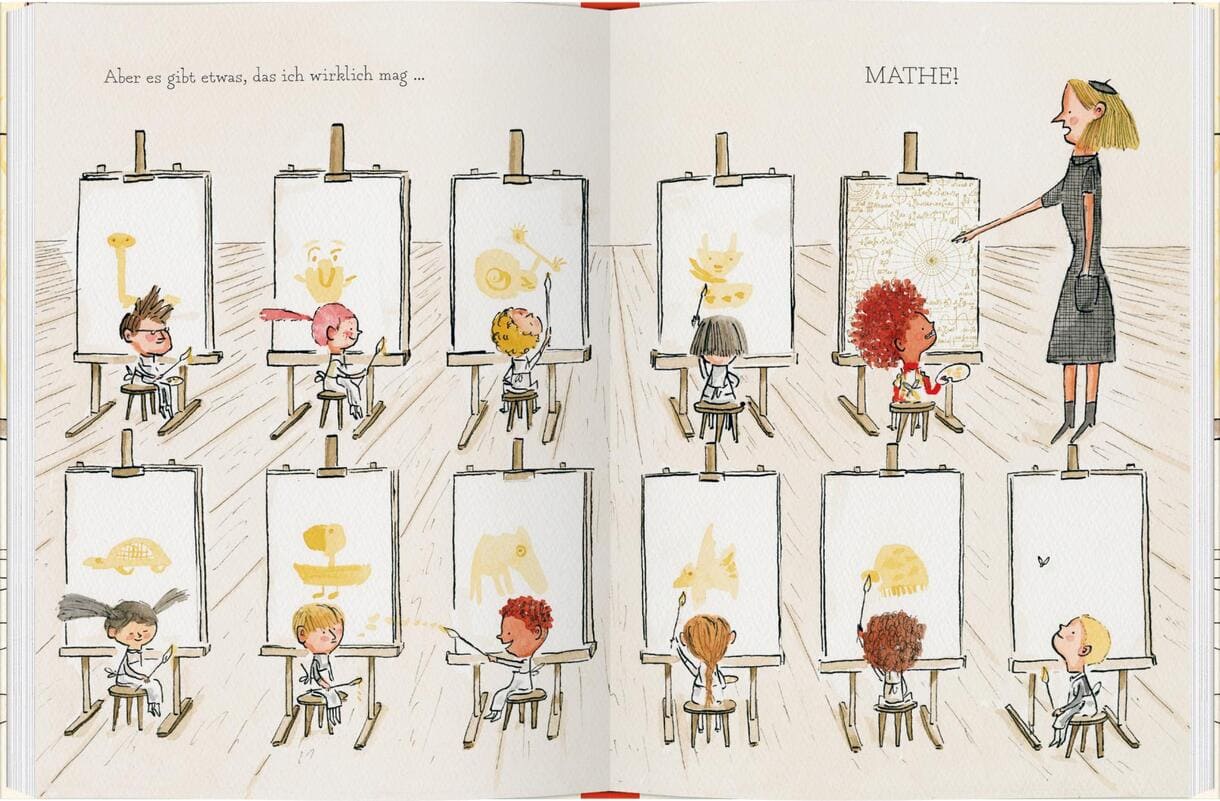

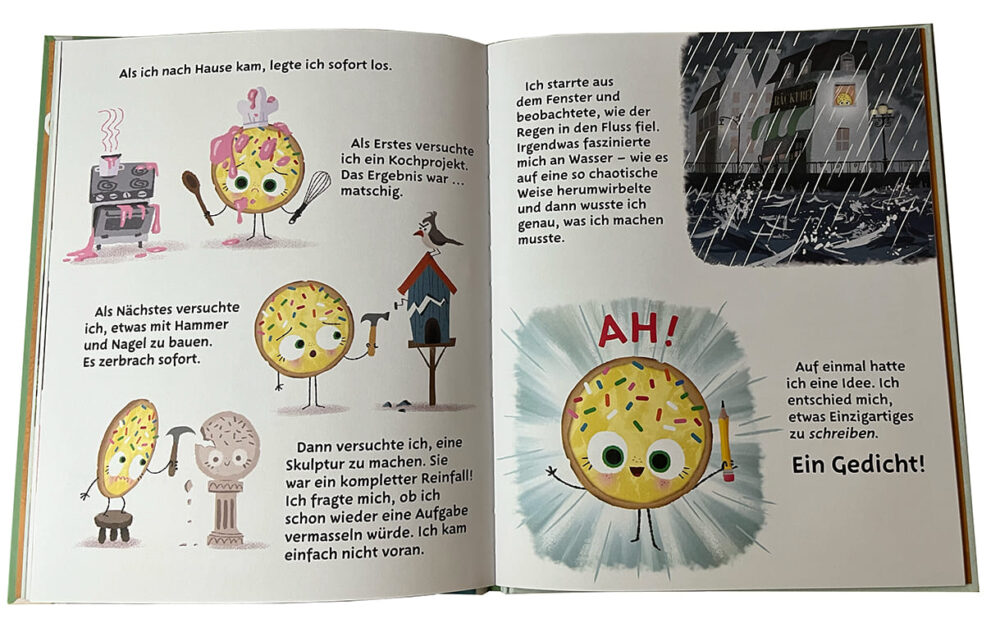

Der Vater malt am liebsten, die Mutter widmet sich der Erforschung von Kleintieren wie Insekten, der Bruder liebt Musik und bläst auf einer riesigen Tuba, doch was will sie, seine Schwester? Alles mögliche probiert sie aus – vom Tennis über Trompete bis Karate, kochen und tanzen…

Nun gut, in Wahrheit verrät schon der Buchtitel, worauf die junge Hauptfigur steht: „Ich mag Mathe“ – in Wort (auf Englisch) und Bild (Wasserfarben und Tinte) vom in Italien lebenden Spanier Miguel Tanco (Übersetzung aus dem Englischen: Margot Wilhelmi) zeigt zunächst den längeren Weg, bis die namenlose Heldin draufkommt, dass ihre Leidenschaft Zahlen und vor allem geometrische Formen sind.

Da staunt etwa die Lehrerin nicht schlecht – und nicht besonders angetan-, dass das Mädchen Formeln, Kurven und Diagramm auf das Blatt auf der Staffelei zeichnet, während ihre Mitschüler:innen alles mögliche andere malen.

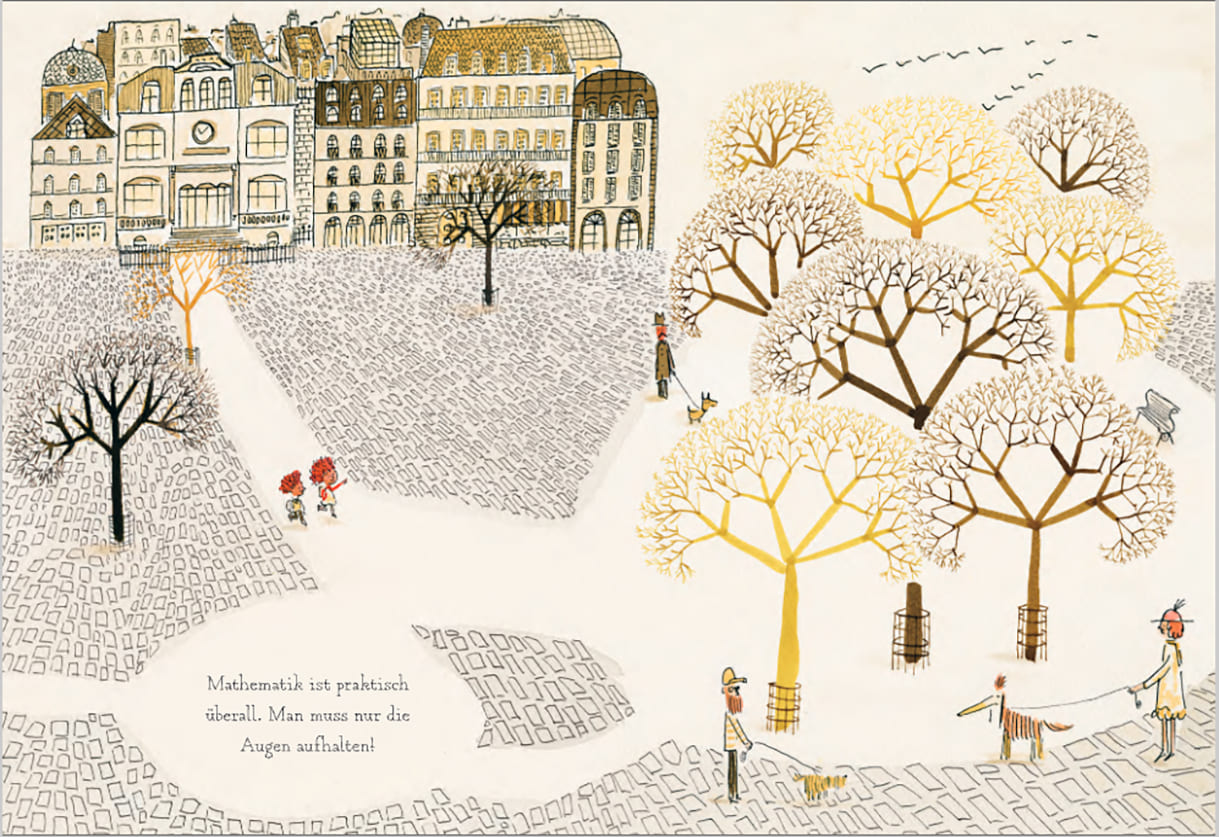

Auf den folgenden Doppelseiten gelingt es dem Autor und Illustrator den Satz „Mathematik ist praktisch überall. Man muss nur die Augen aufhalten!“ wunderbar in ein Bild umzusetzen, das dies sogar bis in die Äste von Bäumen oder Klettergeräte auf dem Spielplatz sowie beim Steine-in-den-See-werfen beweist. Oder wie hilfreich die Kenntnis dieser Wissenschaft sein kann, wenn es darum geht, Essen gerecht auf die vier Familienmitglieder aufzuteilen. Und dennoch wird letztlich in diesem Bilderbuch nicht alles durch die Mathe-Brille betrachtet, sondern der Blick erweitert.

Nach der Bilderbuchgeschichte gibt es am Ende einen Anhang unter dem Titel „mein Matheheft“ mit anschaulichen Beispielen und Erklärungen aller möglichen geometrischen Formen. Ein wunderbares Buch, um diese Wissenschaft, die in Schulen oft noch immer als Angstfach gilt, charmant und interessant darzustellen.

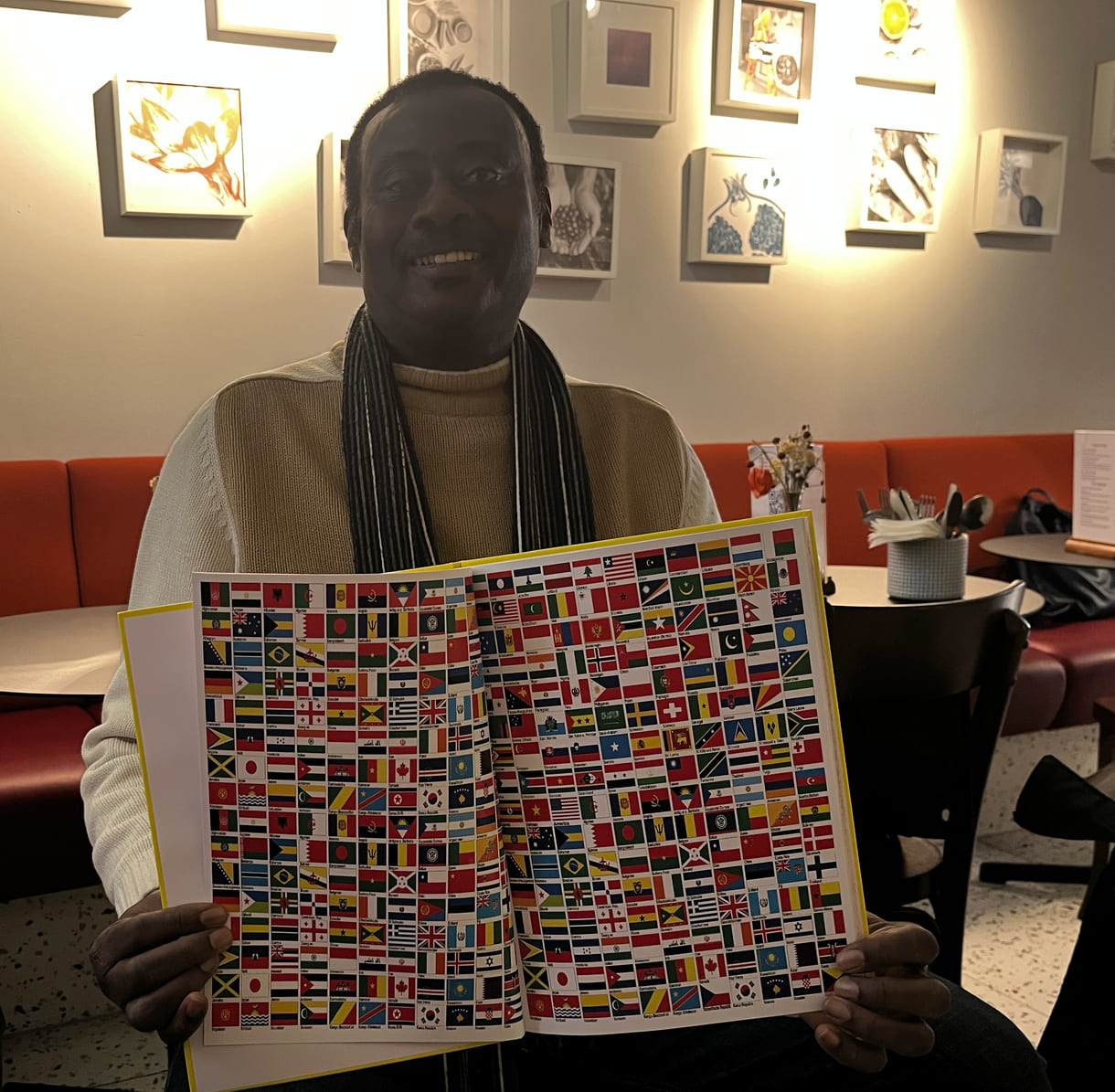

KiJuKU: Du hast gesagt, die Idee zu diesem Buch hattest du in der Schweiz, wie und warum?

Patrick Addai: Ich war auf Lesereise unter anderem in einer Schulklasse in Luzern. Ein Kind hat mich gefragt, woher ich ursprünglich komme. Nachdem ich Ghana genannt hatte, habe ich begonnen, die Kinder zu fragen, wo ihre eigenen Wurzeln liegen. Und da haben sie genannt: Peru, Mexiko, Japan, Eritrea, das letzte Kind in der Reihe sagte: Meier aus der Schweiz. Das hat mir so gefallen – verschiedene Nationen, verschiedene bunte Farben der Fahnen …

KiJuKU: Und wie kam es zum Buchtitel Komödien-Schildkröte?

Patrick Addai: Diese Schildkröte sendet die ganze Botschaft des Buches, nicht ich.

KiJuKU: Sie schlüpft sozusagen in diese Rolle wie ein Schauspieler, eine Schauspielerin? Weshalb gerade eine Schildkröte?

Patrick Addai: Ja, dieses Tier hat eine gewisse Langsamkeit und Sicherheit, so kann sie diese Botschaft besser in die Welt hinaustragen.

KiJuKU: Das ist jetzt ein neues Tier in deinem Buch-Universum, du hattest ja schon viele von Adler über Huhn, Hase und Esel bis Ungeheuer?

Patrick Addai: Die Panzer dieser Schildkröten repräsentieren alle Nationalitäten. Das und die verschiedenen Sprachen am Anfang sind eben, was das Buch sagen will: Egal woher und mit welcher Sprache, die Schildkröten – und auch wir Menschen – sind alle gleich und sollen lieber miteinander feiern als sich zu bekriegen.

KiJuKU: Und weil nicht für alle Flaggen in den großen Bildern Platz ist dann die Ausmalbilder?

Patrick Addai: In sehr vielen Schulklassen gibt es ja Kinder aus vielen verschiedenen Ländern, und wenn eines dabei ist, dessen Fahne nicht von einer großen Schildkröte getragen wird, kann es dann ergänzen und den anderen Kindern davon erzählen.

KiJuKU: One People – Different Colours – dieser Spruch in mehreren Sprachen am Beginn des Buches vereutlicht die Botschaft noch einmal.

Patrick Addai: Und er ist ein Song des südafrikanischen Reggae-Sängers Lucky Philip Dube (1964 – 2007). Sein erstes Album ist damals noch unter dem Apartheid-Regime (eine Minderheit von Weißen herrschten, die große Mehrheit der Schwarzen hatte praktisch keine Rechte) verboten worden. Später bekam er zwei Platin-Schallplatten, ein Album wurde zum meistverkauften der 80er und 90er Jahre. 2007 wurde er in Johannesburg vor den Augen seiner Kinder erschossen. Ihm widme ich das Buch – mit diesem Spruch aus einem seiner bekannten Nummern. Bei Afrikatagen in Wien vor vielen Jahren hab ich seine Tochter Nkulee, die auch Reggae-Sängerin ist, kennengelernt und ihr versprochen, eines Tages werde ich ein Buch ihrem Vater widmen.

kinderbuchautor-als-schul-hebamme-in-ghana <- damals noch im Kinder-KURIER

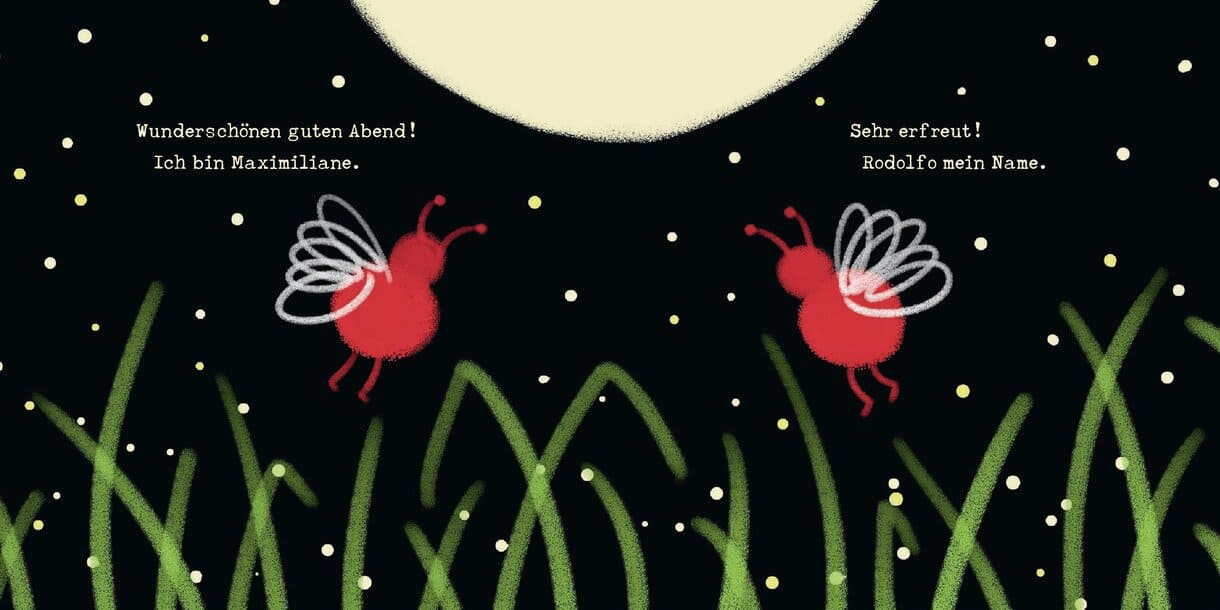

So viel dunkle Nacht – und dich wird sie vielfach erhellt – von vielen kleinen gelb leuchtenden Punkten. Sind das alles Sterne? Oder gibt’s da auch solche wie mich, scheint sich ein besonderes Glühwürmchen zu fragen. Maximiliane ist ein rot leuchtendes ihrer Art.

Und siehe da – da gibt’s noch ein zweites solches. Als Rodolfo stellt er sich ihr vor.

Von nun an – ab der sechsten Doppelseite (von insgesamt 13) – fliegen sie gemeinsam durch die Nacht der Bilder aus Collagen als wären sie aus Wollfäden und ausgeschnittenen Bildern zusammengepuzzelt.

Als Vorlese- und dabei unbedingt Mitschau-Buch eignet sich „Zwei rote Glühwürmchen“ gut als Gute-Nacht-Einschlaf-Hilfe.

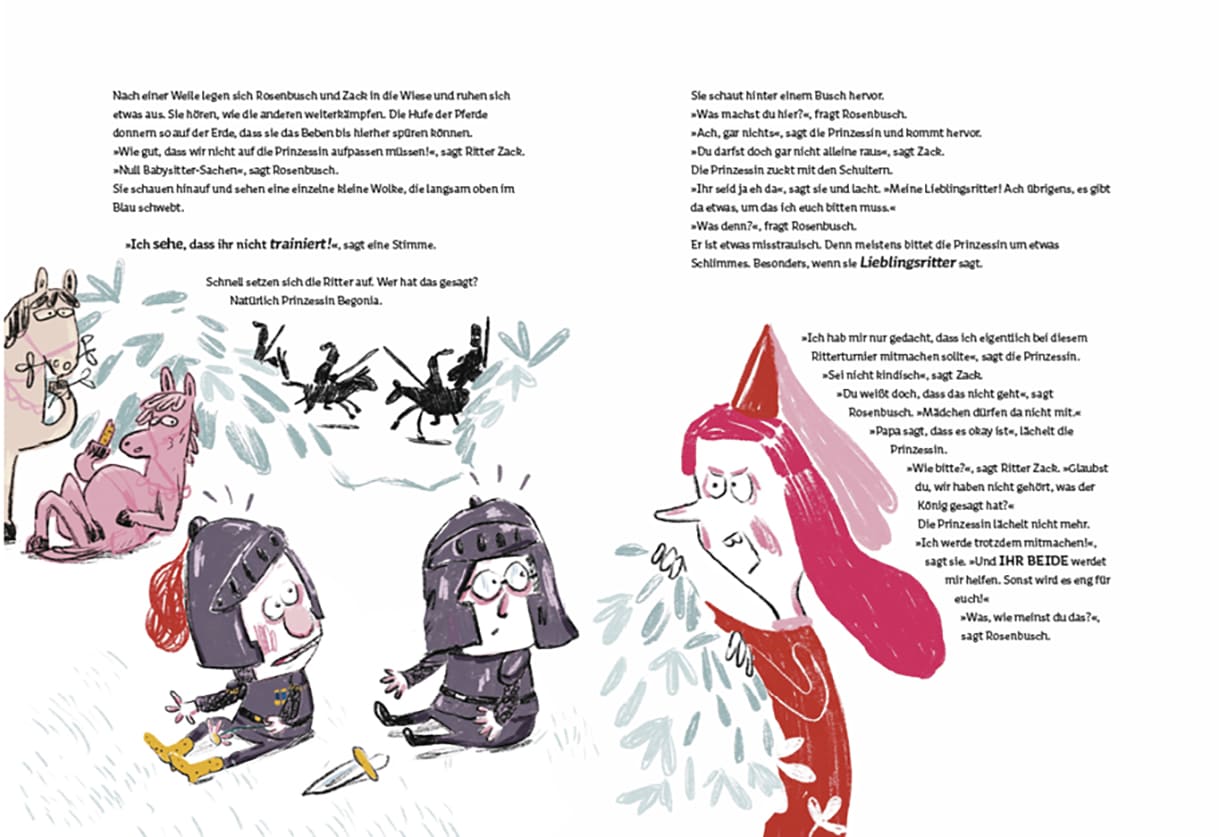

„Das ist nichts für Mädchen, Begonia“, meinte der König und Vater des Mädchens den Wunsch der Tochter vom Tisch seines Büros mit Aussicht auf Land und Stadt des Reiches zu wischen.

„Zeig mir, wo das steht!“ konterte die Prinzessin.

Das würde zwar nirgends schriftlich festgehalten, aber „es war immer schon so.“

Da hatte der Herrscher die Rechnung ohne seine Tochter gemacht. Mit einem „du bist so wahnsinnig altmodisch!“ rauschte sie ab, schlug die Tür zu und …

… natürlich wird sie am Ende dieses Bilderbuchs „Die Ritter holen Gold“ ihren Kopf durchgesetzt, und damit den Buchtitel ein wenig Lügen gestraft haben. Das kannst du wohl annehmen – ohne Details zu verraten.

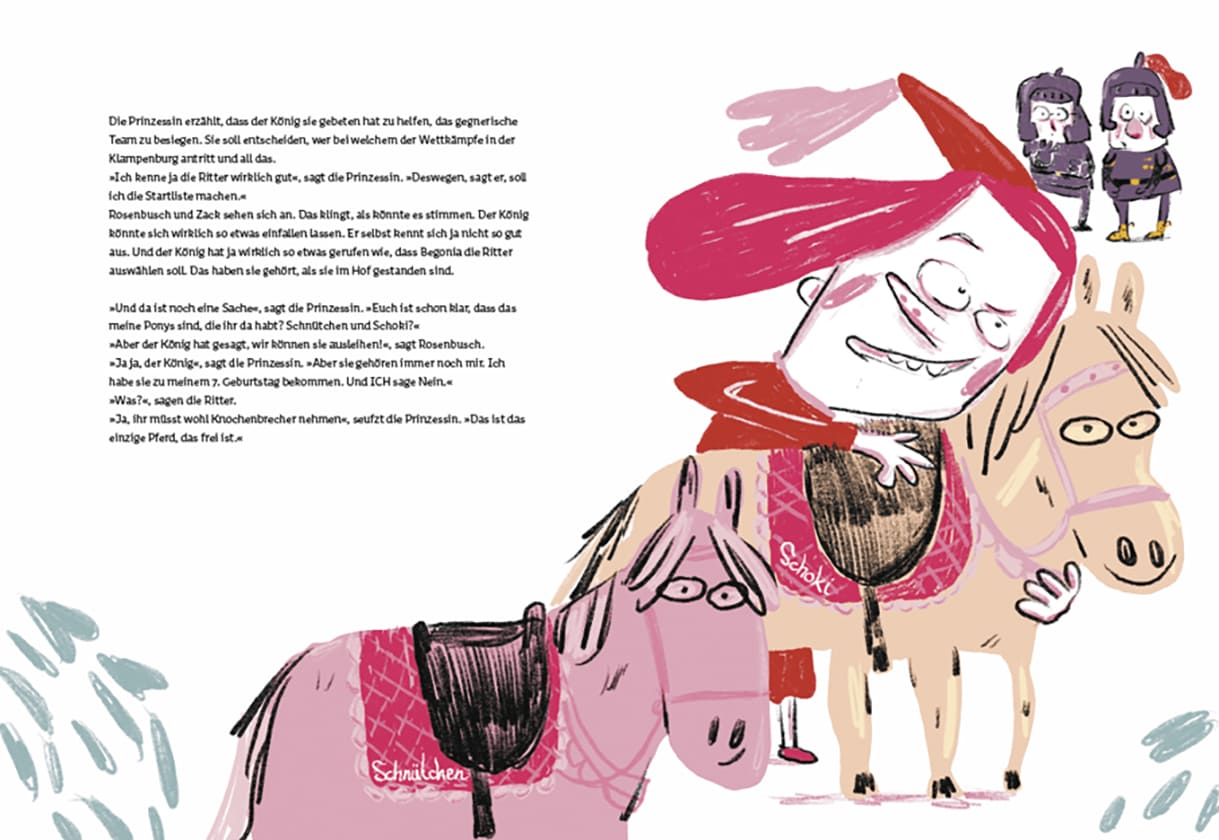

Davor aber hat sich Bjørn F. Rørvik (Übersetzung aus dem Norwegischen: Barbara Giller) noch die Begegnung Begonias mit ihren Lieblingsrittern Rosenbusch und Zack einfallen lassen. Die bittet sie um Trainingseinheiten in den Bewerben eines Turniers auf der Klampenburg. Mit einer List will sie – zunächst – unerkannt teilnehmen, denn mutig ist sie sowieso.

In buntem comic-artigem Stil zeichnete Camilla Kuhn Ritter, die Prinzessin, ihren Vater und verschiedene Burgen und Wettkämpfe – klassisch ritterliche und einen Extrabewerb, der hier nicht gespoilert wird.

Als Begonia nach ihrer überaus erfolgreicher Teilnahme den Helm lüftet und der Herzog der Klampenburg protestiert, greift Vater und König zu sehr ähnlichen Worten wie sie ihm seine Tochter zu Beginn an den Kopf geworfen hatte 😉

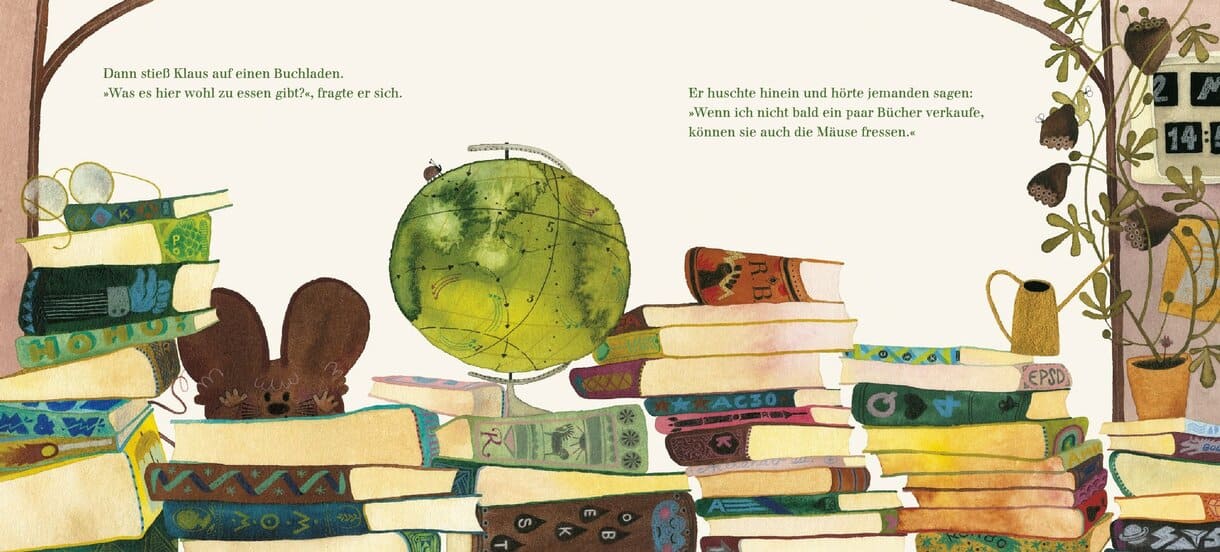

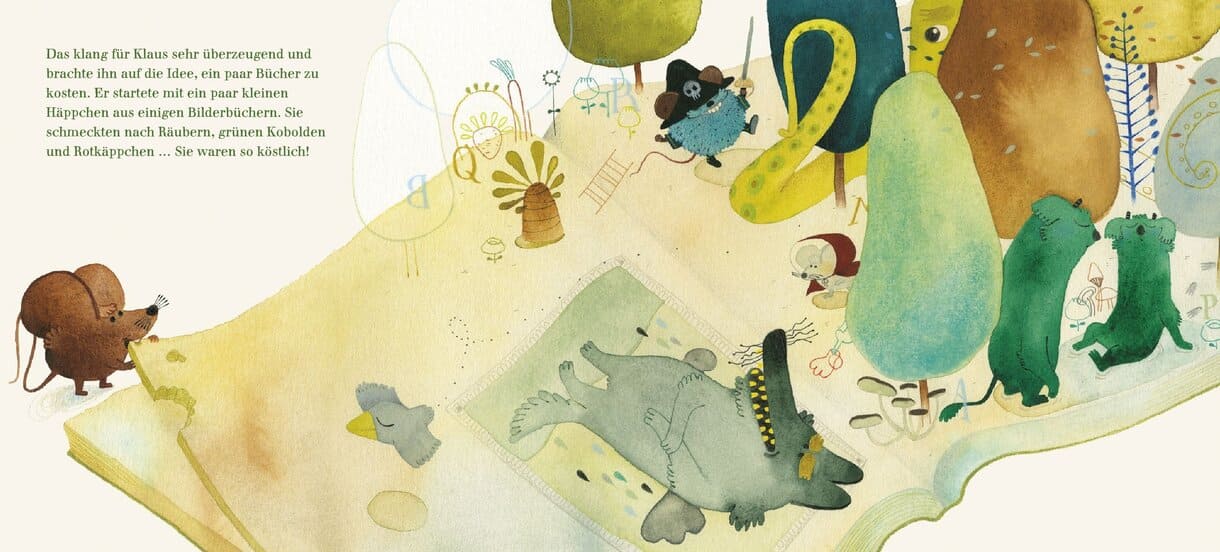

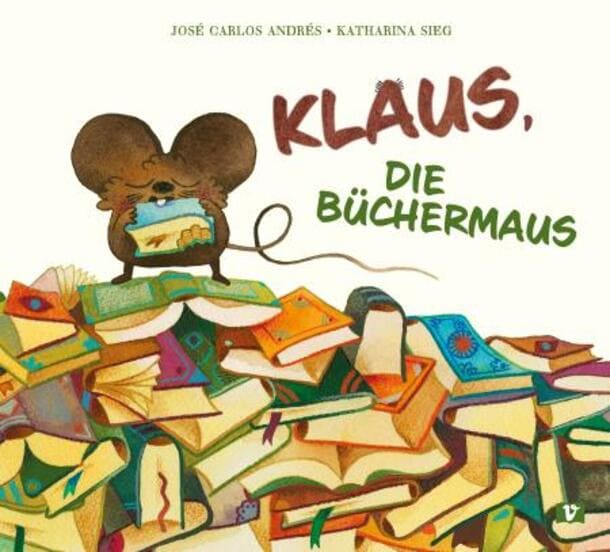

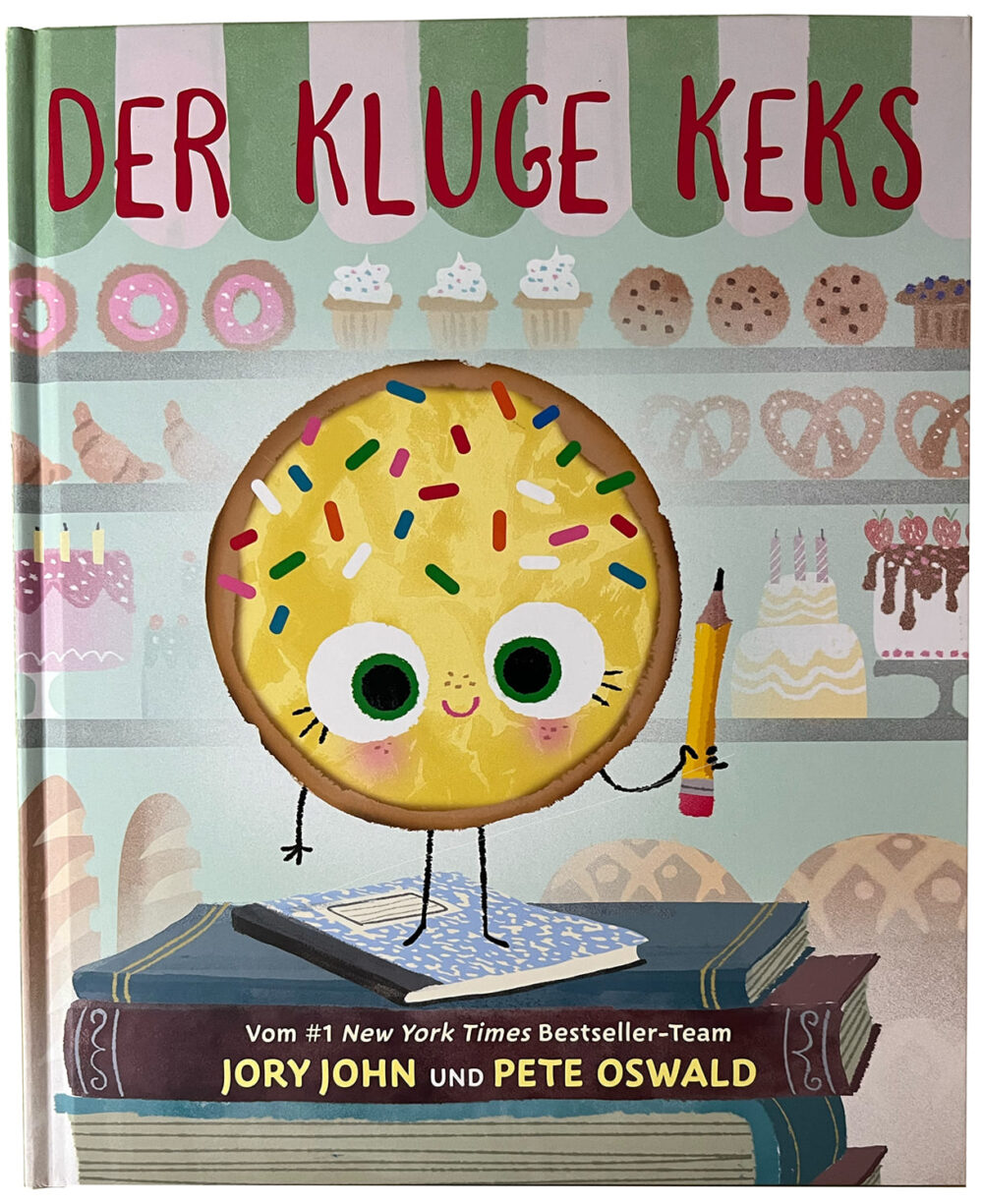

„Als Nächstes probierte er ein paar dicke Bücher mit sehr vielen Wörtern. Diese schmeckten nach Abenteuern, Piratenschiffen und verborgenen Schätzen. Sie waren vorzüglich! Zum ersten Mal in seinem Leben war er richtig satt und schlief glücklich ein.“

So geht es der klitzekleinen Maus mit riesigen Ohren und noch größerem Hunger auf der sechsten Doppelseite des Bilderbuchs „Klaus, die Büchermaus“. Davor hatte Maus Klaus alles Mögliche in sich hineingestopft: Käse, Brot, Obst, Fisch…

In einer Buchhandlung hörte er einen Menschen sagen: „Wenn ich nicht bald ein paar Bücher verkaufe, können sie auch die Mäuse fressen.“ Und so versuchte sich die kleine Maus am Verzehr von bedrucktem Papier – erst mit vielen Bildern, dann mit mehr Wörtern. Klaus wurde wie das Zitat im ersten Absatz zeigt, satt – in Bauch und Kopf.

Doch meinte die Buchhändlerin schließlich, sie könnte auch vorlesen, die Maus müsste die Werke nicht „verschlingen“. Besonders gefiel Klaus die Geschichte vom Rattenfänger von Hameln. Davon ließ sich die Maus inspirieren und … – nein, Ende vom Spoilern 😉

Verraten sei natürlich schon, wer dieses Buch geschrieben hat: Im spanischen Original: José Carlos Andrés. Es wurde nicht eins zu eins übersetzt, sondern auf Deutsch nacherzählt – von Simone Klement und Christine Laudahn. Die fantasievollen, bunten gezeichneten Bilder stammen von Katharina Sieg. Und das Buch setzt sozusagen (fast) allen Büchern ein „Denkmal“.

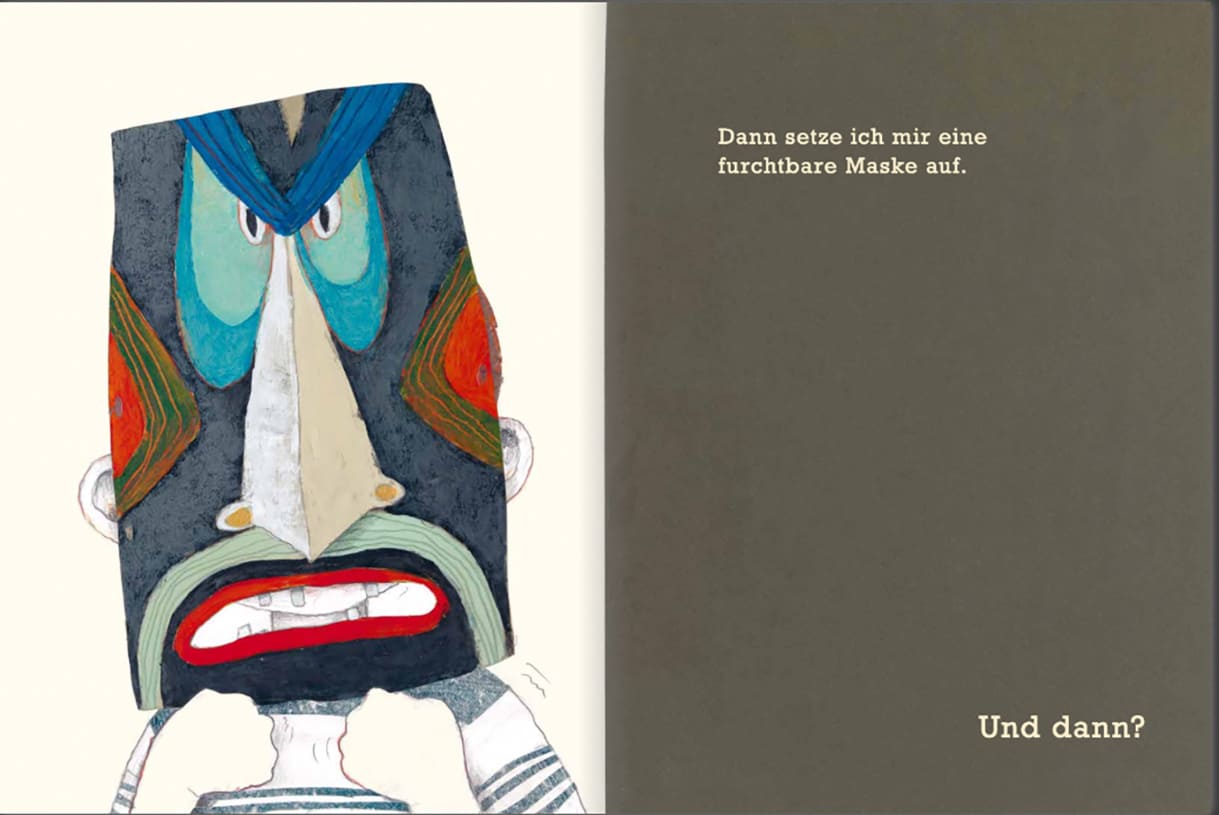

„Und dann?“ – so losgelöst könnten die beiden Wörter für vielfältige Fragen stehen. Bei diesem Bilderbuch ist es ganz wichtig, dass du dir die Vorsatzseite anschaust. In vielen Büchern ist sie oft „nur“ ein buntes Vorspiel. Hier aber erklärt sie – wortlos – den Ausgangspunkt für die folgende Geschichte.

Zwei Kinder sitzen irgendwo an einem Ufer und halten ihre Angeln ins Wasser. Während das Kind mit zwei blonden Zöpfen und einem roten Kleid alles Mögliche rausfischt auch wenn es sich dabei nur um altes Zeugs handelt, geht das Kind mit dünkleren Haaren, gestreiftem T-Shirt und kurzer Hose leer aus.

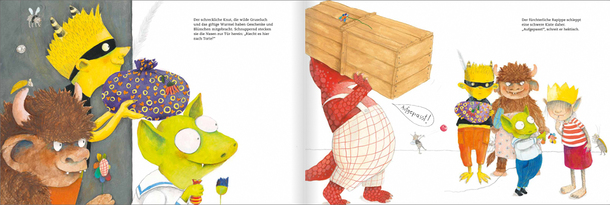

Wütend verlässt er diese Vorsatzseite, um nun einen viele Doppelseiten langen Solo-Auftritt zu haben. In seinem Ärger, den Illustratorin Helga Bansch gleich auf der ersten Doppelseite so ins Gesicht des Kindes zeichnet, dass du vielleicht sogar Angst kriegen könntest. Jedenfalls aber kannst du dessen Wut fast spüren.

Autor Heinz Janisch hat sich erdenklich vieles einfallen lassen, was dieses eher als Bub gelesene Kind in seinem Zorn alles anstellen könnte. Kürzeste Sätze reichen. Was auch immer er aufführt, es geht darum, allen anderen Angst einzujagen: Furchtbare Maske, brüllen und vieles mehr.

Am Ende sind alle davongelaufen. „Und dann?“

Nun, vielleicht doch nicht alle, aber verraten sei das Ende hier sicher nicht.

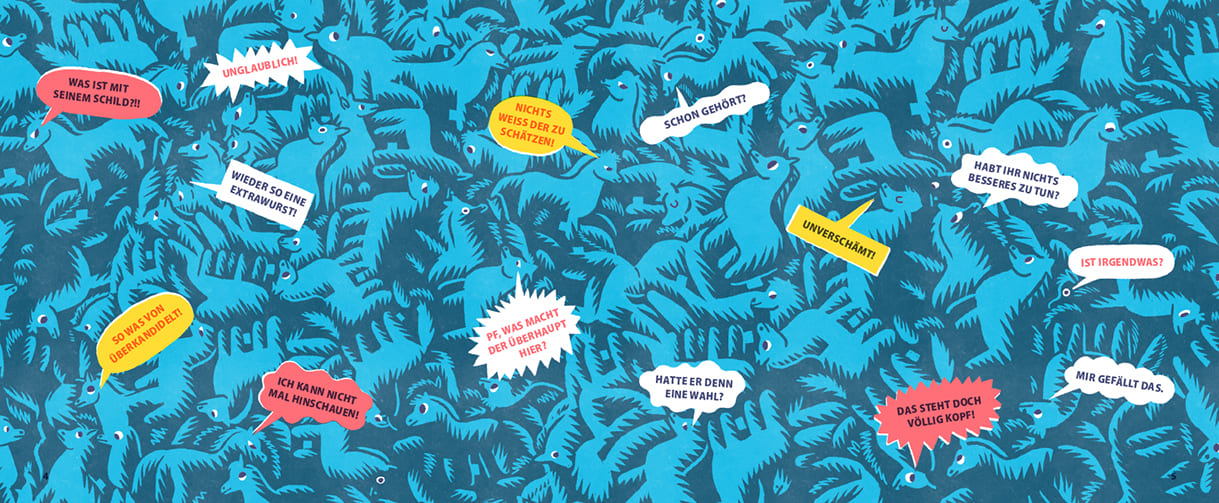

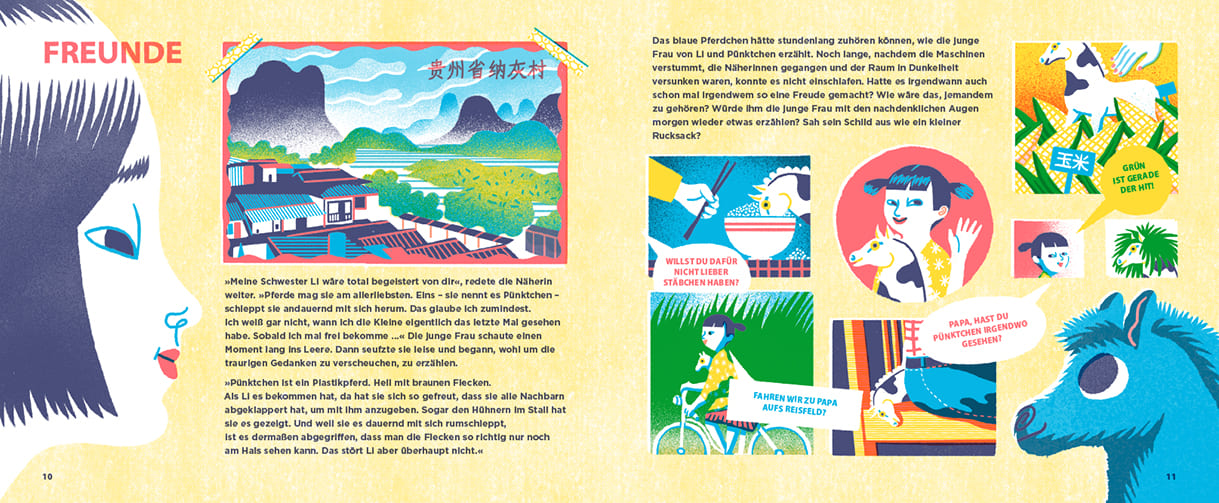

Fast unzählbare blaue Kuschel-Ponys versammelt die Illustratorin Daniela Olejníková auf der ersten Doppelseite des Bilderbuchs „Der allergrößte Wunsch“. Dazwischen platzierte sie etliche Sprechblasen. Offenbar gibt’s Streitereien unter de Ponys. Etliche regen sich darüber auf, dass eines von ihnen offenbar meint, etwas Besseres zu sein.

Dieses hat – im Gegensatz zu allen anderen – das Zettelchen mit der (Nicht-)Waschanleitung auf dem Rücken. Und es ist von der Autorin Ester Stará (Übersetzung aus dem Tschechischen: Mirko Kraetsch) dazu auserkoren, Kapitel für Kapitel durch die Geschichte zu führen.

In der Fabrik im chinesischen Dorf Nahui (Provinz Guizhou) spricht die Näherin mit der Hauptfigur des Buches, meint, ihre Schwester Li würde sich über dieses freuen… aber nix da. Nach erledigtem Tagwerk wird’s finster und das Pony landet – wieder mit vielen anderen eng aneinander gequetscht in einer großen Kiste, die hin und herschwankt. Du siehst auf der entsprechenden Doppelseite, warum das so ist: Container-Schiff.

Irgendwann landet das blaue Kuscheltier in einem Spielzeuggeschäft, wird gekauft – von einem Mädchen, aber nicht für sich, sondern als Geschenk für einen Freund zu dessen neuntem Geburtstag. Doch der beachtet es nicht, es landet im Mist – und wird natürlich gerettet…

Klar, ein Happy End muss her. Wie es zu diesem kommt, bleibt der Lektüre dieses Bilderbuchs überlassen, das mit der Geschichte des Ponys – ähnlich wie der Teddybär Mat in „Mat und die Welt“ (Link zu der Besprechung dieses Buches weiter unten) – auch die weite Reise des Spielzeugs und die Wanderung eines solchen von einem Kind, das es gar nicht beachtet zu einem anderen erzählt.

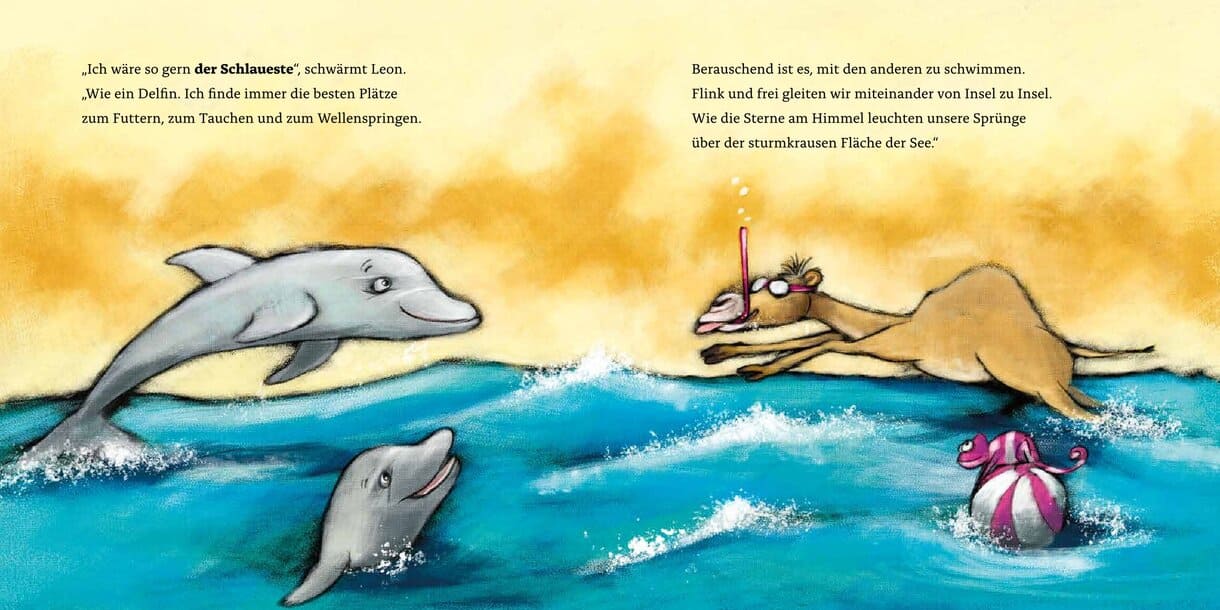

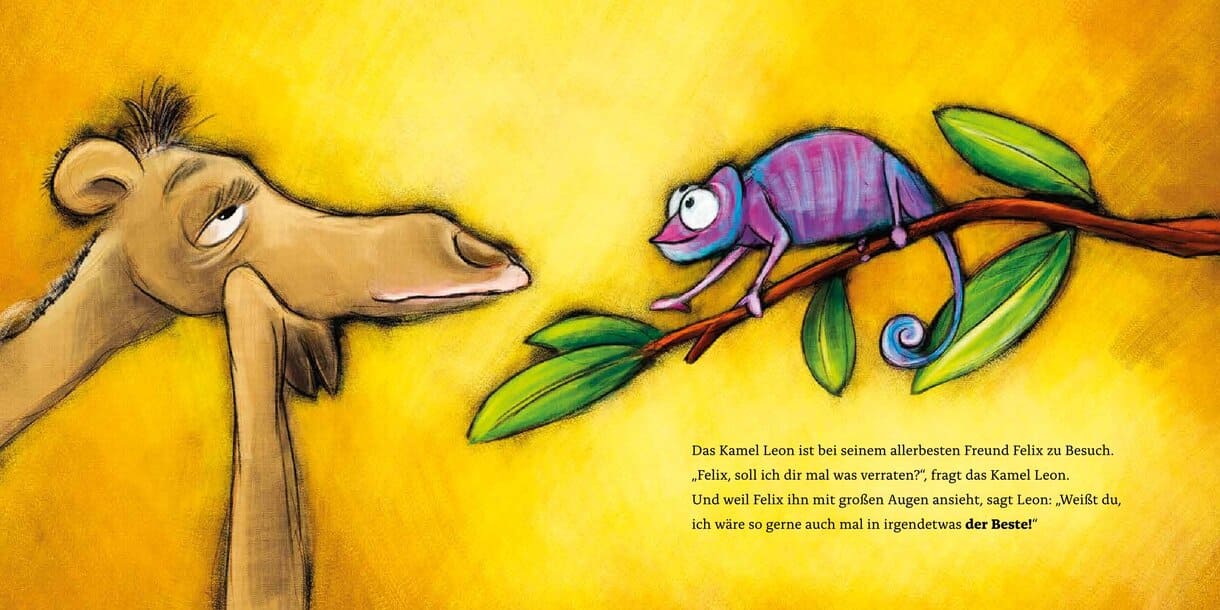

Kamel Leon trifft seinen „allerbesten Freund“, das Chamäleon Felix. Und schaut traurig drein – gleich auf der ersten Doppelseite. Neugierig und aufmerksam mustert Felix seinen großen Freund.

Dieser vertraut dem kleinen Farbenwechsler sein größtes Geheimnis, das gleichzeitig die tiefste Sorge ist, an: „Ich wäre so gerne auch mal in irgendetwas der Beste!“ (Hervorhebung im Buch). Und dann fantasiert Leon los, er wäre gern so wild und mutig wie ein Löwe, so schlau wie ein Delfin, groß und stark wie ein Elefant und noch vieles mehr.

Während er so drauflos träumt, wer anderer oder anders zu sein, achtet er fast gar nicht auf seinen Freund und lässt Felix auch nicht zu Wort kommen.

Bis er seinen Freund fast nicht entdeckt. Da meint Leon, ein so guter Verstecker wie ein Chamäleon wäre er vielleicht auch ganz gern.

Und eeeendlich kommt auch dieser Freund zu Wort. Neben der Weisheit, dass es praktisch immer wen gibt, der in irgendwas viel besser, schneller, größer und so weiter ist. Und dennoch hat er ein Mut machendes Schlusswort für Leon, worin der jedenfalls der beste ist. Aber das sei hier nicht verraten.

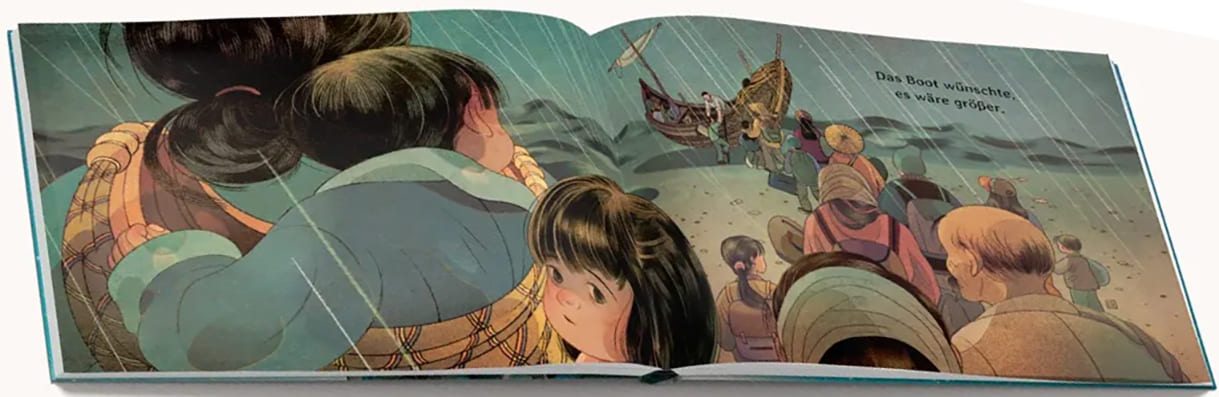

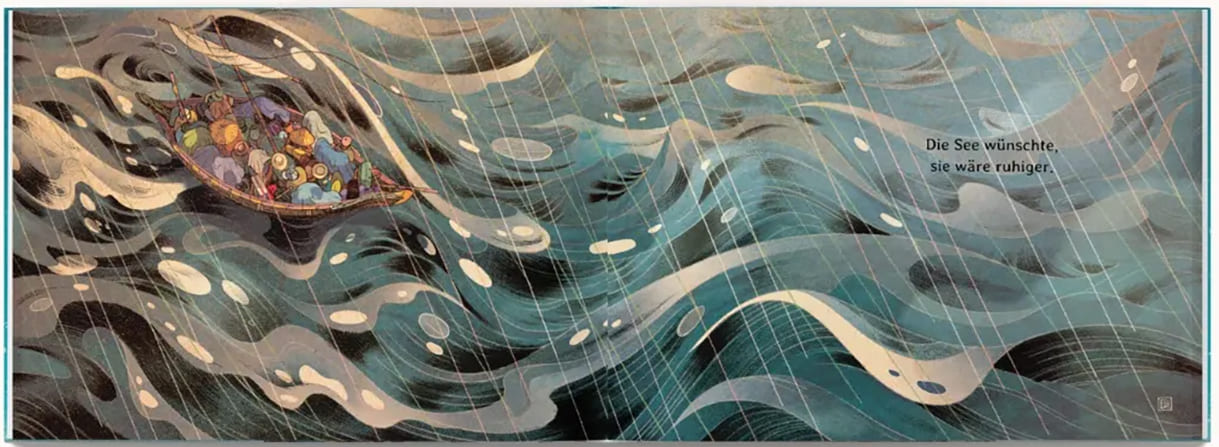

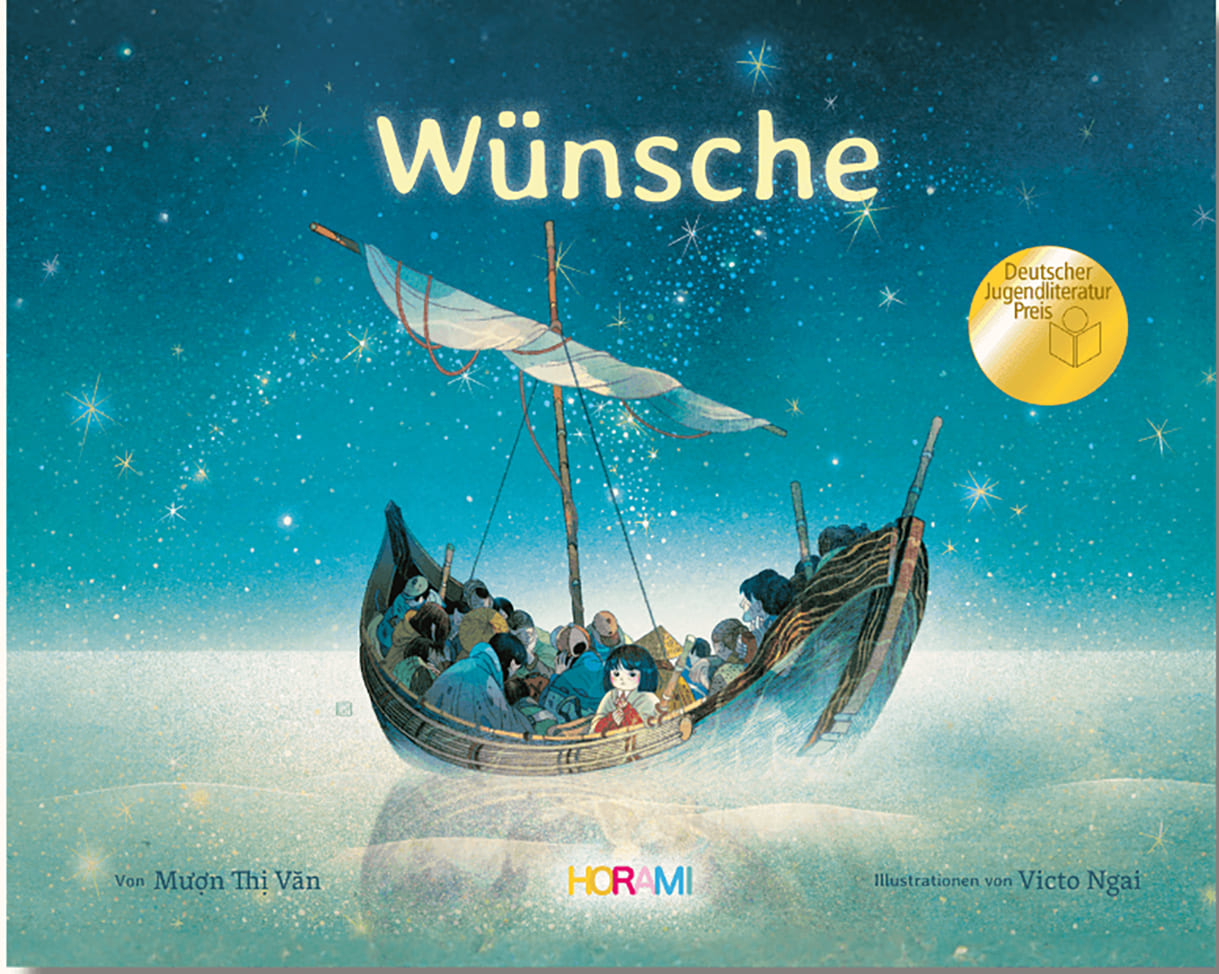

Ein mehr als voll besetztes Boot schaukelt auf Wellen. Sehr viele Menschen, dicht an-, fast schon aufeinander, sind auf der Titelseite des Buches „Wünsche“ zu sehen – gezeichnet von Victo Ngai.

Und dann lässt die Autorin Mượn Thị Văn in gut zwei Drittel der Doppelseiten nicht Menschen, sondern zunächst die Nacht, dann die Tasche, das Licht, den Traum, den Pfad, das Meer, die Sonne … mit deren Wünschen zu Wort kommen. Die Tasche beispielsweise wäre gern tiefer, der Traum länger…

Angsterfüllte Augen malte Victo Ngai den Kindern in ihre Gesichter. Sie müssen ihre Heimat, ihr vertrautes Umfeld verlassen. Und so erzählen die Wünsche der zuvor aufgezählten und weiterer Objekte die Sorgen, Nöte, Ängste der Menschen sozusagen auf Umwegen. „Das Boot wünschte, es wäre größer.“

Erst sehr spät in der durch ganz wenige Sätze (in der deutschsprachigen Version sind es 76; Übersetzung aus dem englischen Original: Petra Steuber), die so viel aussagen und doch auch großen Freiraum fürs Spinnen eigener Gedanken dazu lassen, kommt eines der Kinder direkt zu Wort: „Und ich wünschte… ich müsste mir nichts wünschen…“

Obwohl die Autorin auf ihre eigene Fluchterfahrung aus dem damaligen Südvietnam zurückgreift, legt sie die Geschichte in „Wünsche“ doch so universell an. Und die Illustratorin schafft Stimmungsbilder, in denen viele zu entdecken, aber vor allem noch mehr in den Gesichtsausdrücken der Abgebildeten sowie in ihrer Körperhaltung abzu„lesen“ ist.

„Wünsche“ ist übrigens ein Preisträger der Kritikerjury in den Kategorien Bilderbuch beim deutschen Jugendliteraturpreis und wurde obendrein von der Jugendjury ausgezeichnet. In der Begründung zum erstgenannten Preis heißt es unter anderem: „Was die 16 Doppelseiten des Bilderbuchs über die Erlebnisse eines Kindes erzählen, das mit seiner Mutter und zwei jüngeren Geschwistern sein Zuhause verlassen muss, bekommt eine raum- und zeitübergreifende universelle Dimension, die für Erwachsene und Kinder gleichermaßen berührend ist… Victo Ngai hat die hohe poetische Verdichtung der prägnanten Sätze in farbstarken Bildern eindrücklich verstärkt.“

Auf der letzten Doppelseite des Buches legen Autorin sowie Illustratorin ihre Gedanken zum Buch und dessen Hintergründe dar. Und Mượn Thị Văn schreibt unter anderem: „Und dann frage ich mich: Wie lange und wie oft müssen solche Geschichten noch erzählt werden?“ Ihre kongeniale Partnerin, die Illustratorin schildert ihre Eindrücke des Textes u.a. so: „Die Erzählung durch leblose Gegenstände hat mich besonders berührt. Die Passivität verdeutlicht die wenigen Möglichkeiten, die der Einzelne in Zeiten großer Veränderungen und Unruhen noch hat.“

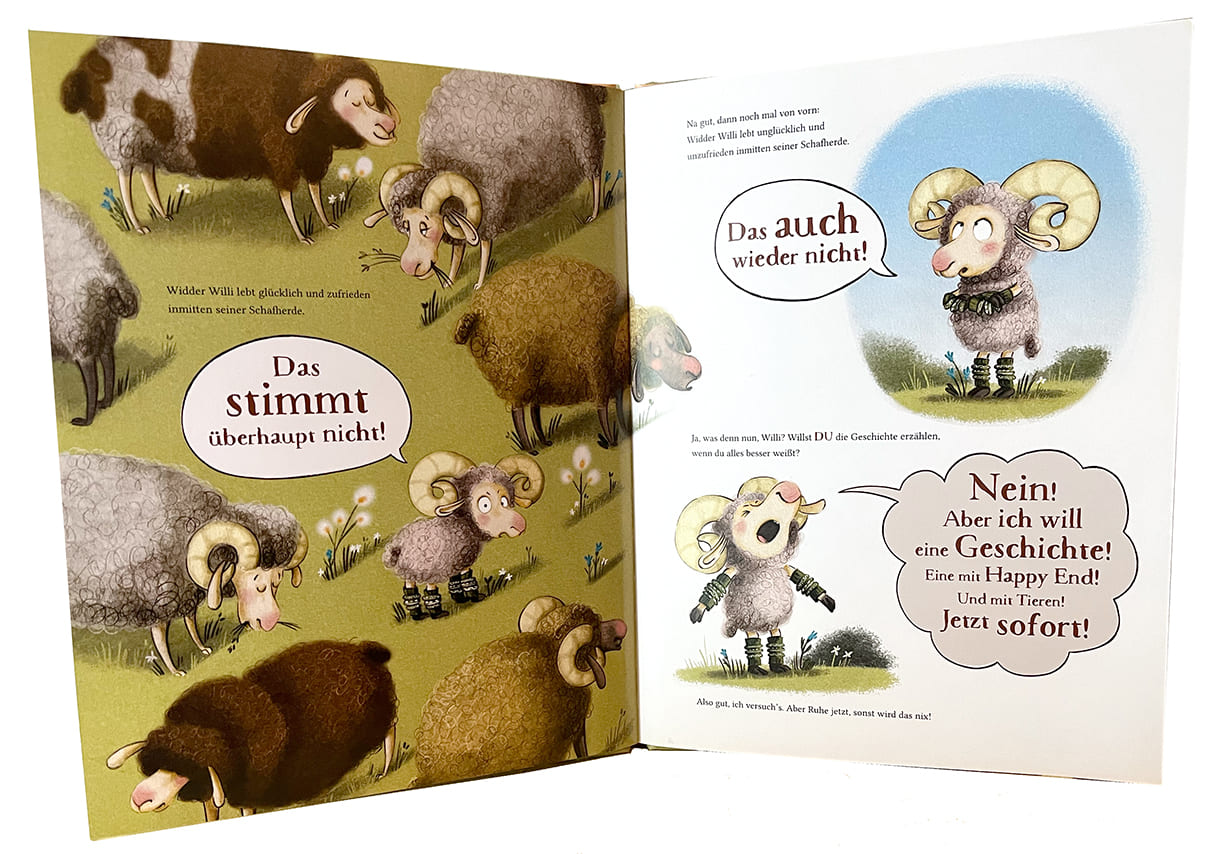

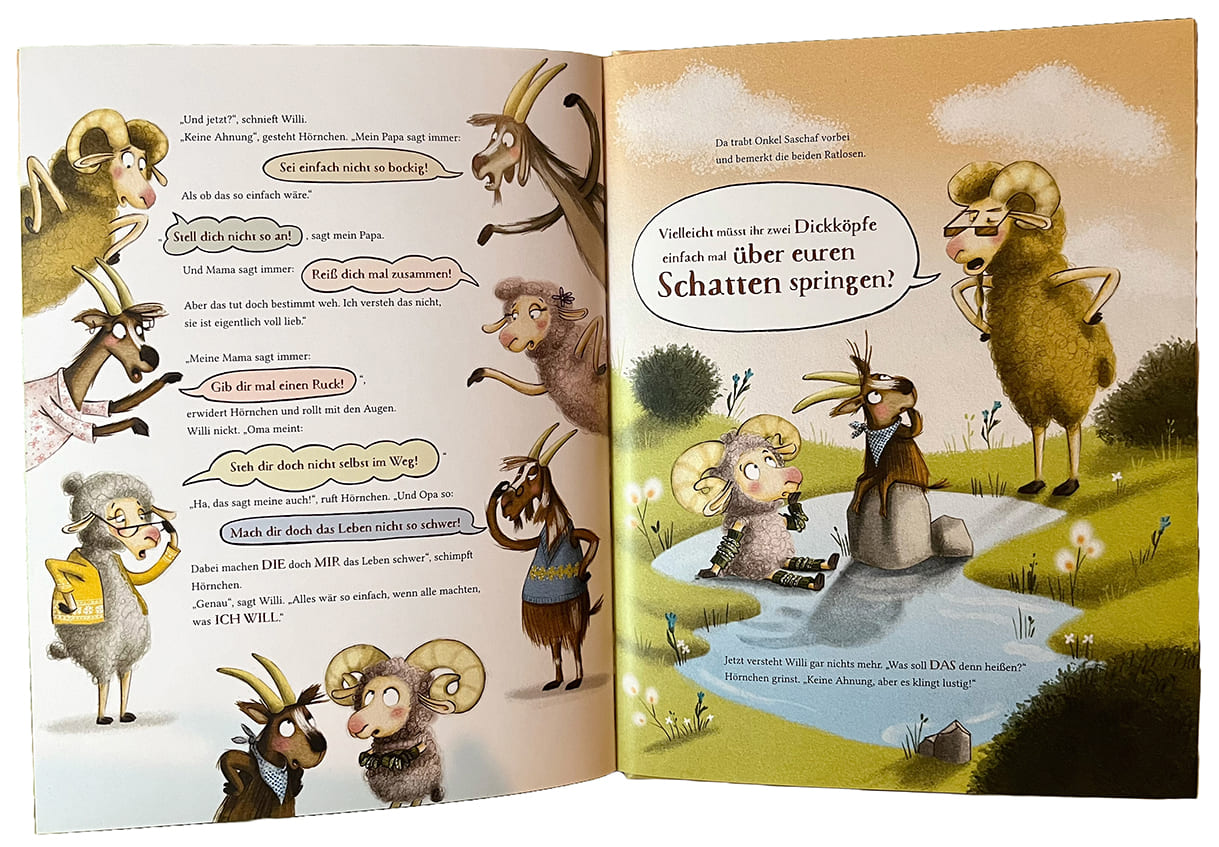

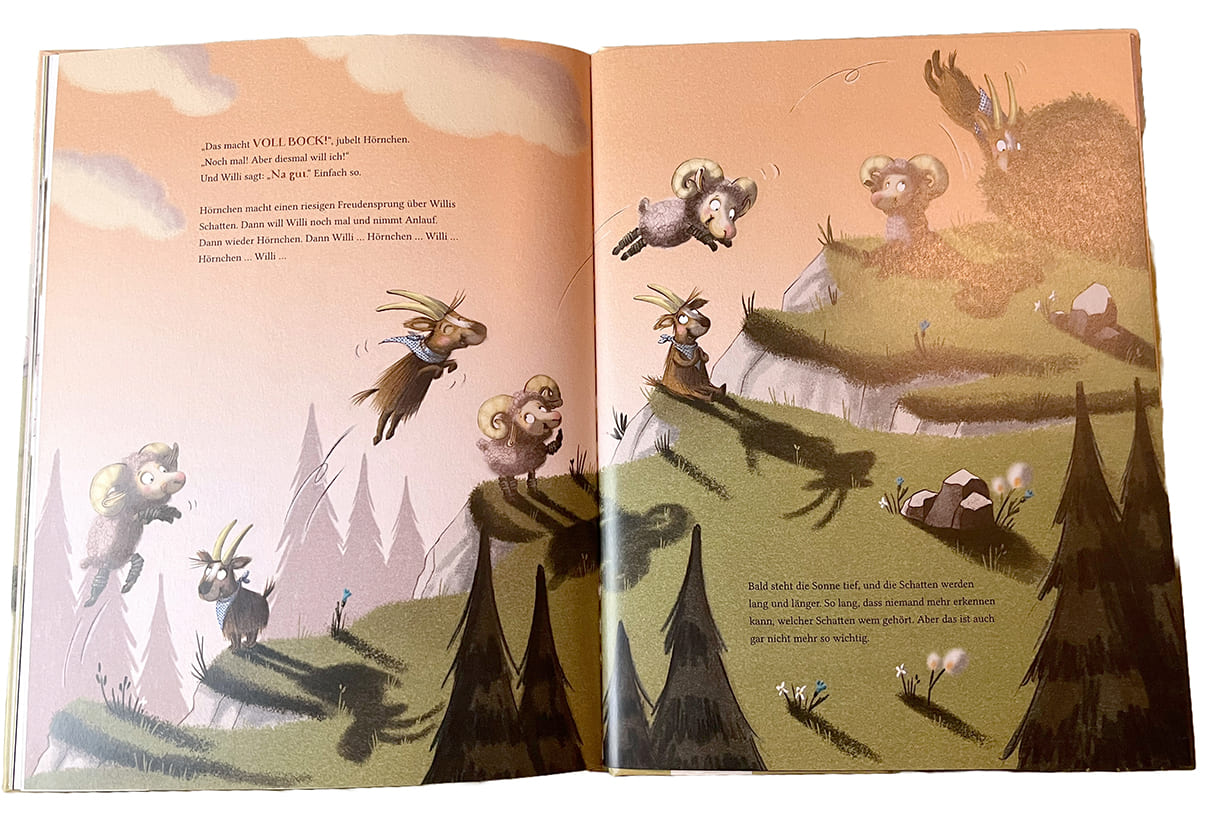

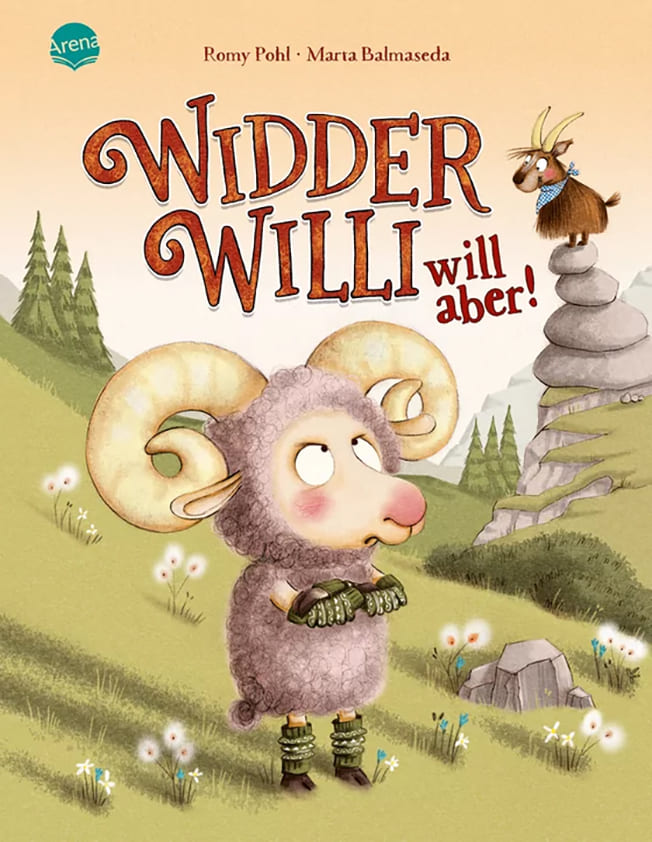

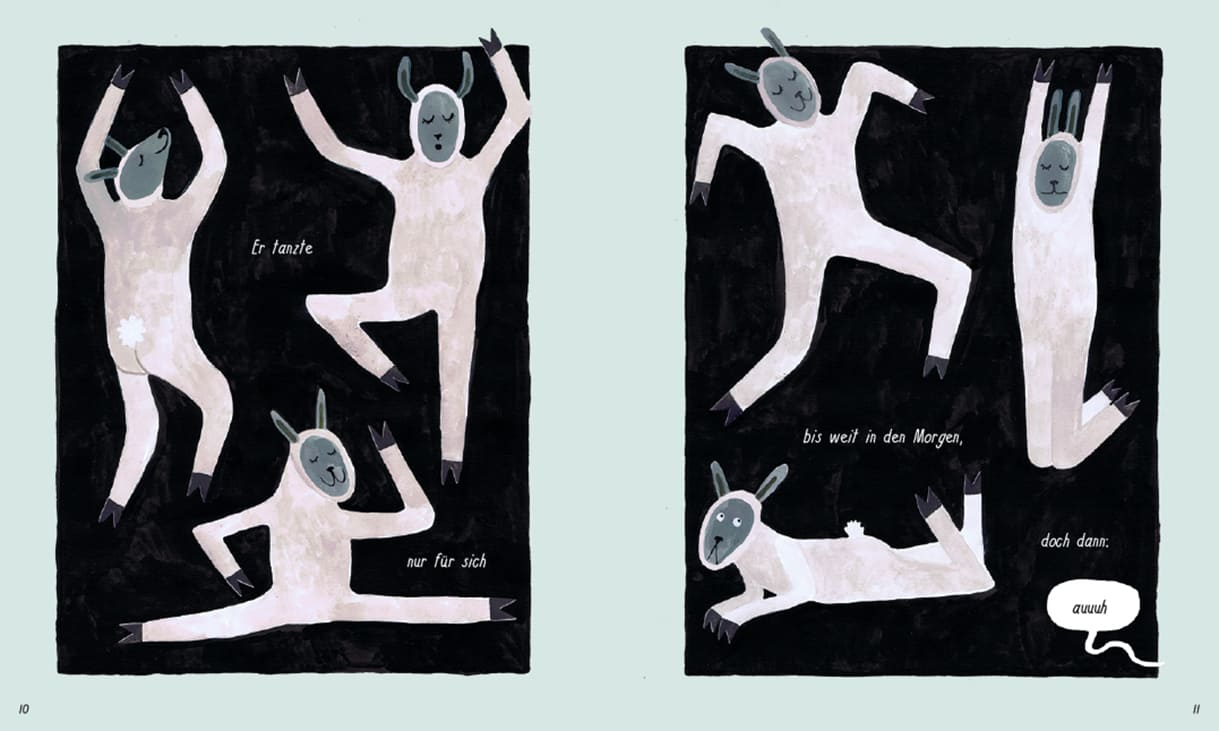

Schon der Titel – samt dem Namen für die tierische Hauptfigur ist Programm. „Widder Willi will aber!“ Romy Pohl hat sozusagen versucht, eine Art Erziehungsratgeber mit so manch eigenen familiären Erfahrungen in eine „fabel“hafte Bilderbuchgeschichte im Tierreich zu verpacken.

Gleich auf der ersten Doppelseite lässt sie die Hauptfigur, eben den Widder Willi, ihr selbst, der Autorin, widersprechen. Erster Satz: „Widder Willi lebt glücklich und zufrieden inmitten seiner Schafherde.“

Eine riesige ins Auge stechende Sprechblase unter diesem Satz, in der steht: „Das stimmt überhaupt nicht!“

„Na gut, dann noch mal von vorne: Widder Willi lebt unglücklich und unzufrieden inmitten seiner Schafherde“, probiert’s die Autorin neu. Und schon wiederholt sie das Spiel neue große Sprechblase: „Das auch wieder nicht!“…

Auf den folgenden Doppelseiten lässt die Autorin ihren jungen Schafbock zwar nicht ihr selbst widersprechen, aber eine – wie es im Wienerischen heißen würde – „Zwiderwurzn“ ist Willi in dieser Phase allemal. Nix passt dem jungen Widder, dessen Hörner gerade einen kleinen Wachstumsschub samt dazugehörigem Schmerz durchmachen. Nervt alle anderen, aber immer wieder auch sich selbst.

Da trifft Willi eines Tages auf einen Steinbock, seines Zeichens auch ganz schön „bockig“, also ähnlich drauf wie Willi, sozusagen ein „Kein-Bock“. Anders gesagt: zwei Dickköpfe bevölkern nun die folgenden Seiten des Bilderbuchs – illustriert von Marta Balmaseda. Die beiden sollten einfach über ihre Schatten springen, rät ihnen Willis Onkel Saschaf.

Und siehe da, als sie zwar nicht über den jeweils eigenen springen können, kommen sie auf die Idee über den Schatten des jeweils anderen zu hüpfen. Und finden Spaß an dem Spiel… „Das macht voll Bock, jubelt Hörnchen.“

Was zwar im Moment den beiden Freude bereitet, den anderen Ruhe verschafft, aber … so einfach ist’s am Ende dann doch auch wieder nicht 😉

„Ich will aaaaberrrr!“ Nicht nur Möchtegern-Präsidenten führen sich so auf. Praktisch jedes Kind hat die sogenannte Trotzphase. Da helfen meist keine Argumente. Es kann noch so kalt draußen sein, das junge Wesen will in leichter Sommerkleidung ins Freie. Kann auch umgekehrt sein. Oder ganz was anderes. Viele nennen das Trotzphase in sehr jungen Jahren – ungefähr zwei bis vier – und ein zweites Mal ein paar Jahre später Pubertät.

Aber stimmt das auch, das mit der Torztphase?

Der bekannte dänische Familientherapeut und Verfasser etlicher pädagogischer Ratgeber-Bücher Jesper Juul (1948 – 2019) hat in einem Interview mit der österreichischen Tageszeitung „Der Standard“ vor rund zwölf Jahren gesagt: „Kinder haben kein Trotzalter. Es ist eine natürliche Entwicklung, dass sich das zwei- bis dreijährige Kind aus der kompletten Abhängigkeit von den Eltern zu einem teilweise unabhängigen Individuum entwickelt. Diese Entwicklung wiederholt sich in der Pubertät. Wenn die Eltern versuchen, diese Entwicklung des Kindes zu verhindern, zu beeinträchtigen oder darüber zu bestimmen, dann wird das Kind trotzen. In diesem Alter brauchen Kinder Eltern, die sie wertschätzen und anleiten. Je mehr die Eltern versuchen, einzugreifen und Grenzen zu setzen, desto mehr Machtkämpfe wird es geben.“

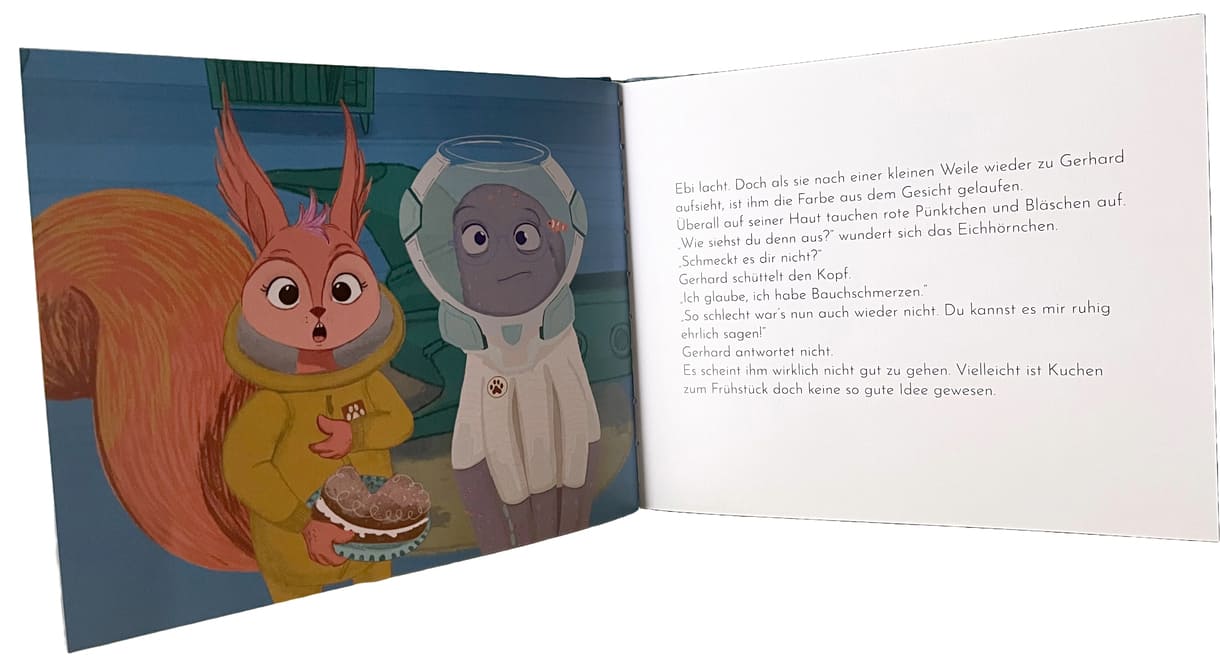

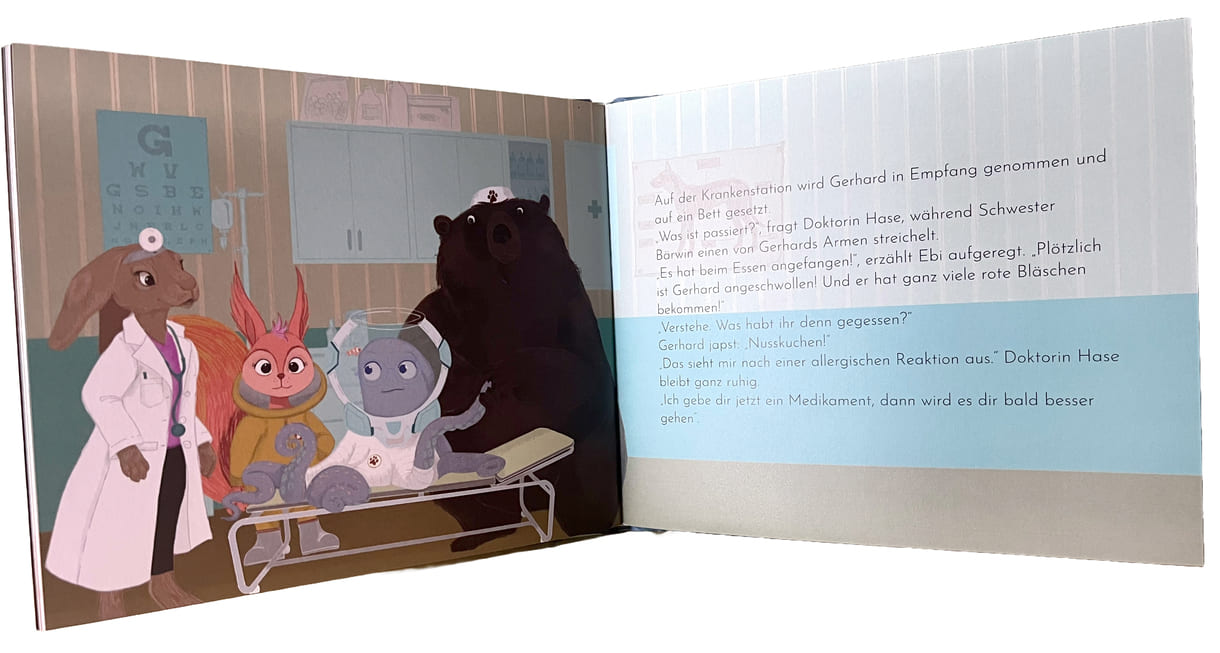

Der Oktopus im Raumschiff, der immerhin im Trockenen leben kann – nur sein Kopf ist einer Art Goldfischglas – kriegt auf einmal viele rote Punkte und Bläschen im Gesichte und auf seinen Tentakeln. Und Bauchweh obendrein. Du als (Vor-)Leserin oder -Leser weißt natürlich schon, was es geschlagen hat. Immerhin steht im – kostenlosen – Bilderbuch „Von Sternen und Erdnüssen“ mit Untertitel „Ein Oktopus in Gefahr!“ schon auf der ersten Innenseite unter Titel und Untertitel: „Ein Kinderbuch zum Thema Nahrungsmittelallergien“.

Und bevor bei Oktopus Gerhard diese Flecken und Schmerzen aufgetaucht sind, hat er vom Kuchen, den Eichhörnchen-Astronautin Ebi gebacken hat, gegessen.

So leicht und schnell geht’s natürlich nicht. Eine Geschichte braucht einen Spannungslosen. Obendrein werden auch im wirklichen Leben Allergien nicht immer schnell erkannt. Also führt Ebi und Gerhard der Weg zunächst in die Kantine, wo „lange Schlange“ sehr wortwörtlich wird 😉

Schildkröte Traude probiert’s mit Kräutertee. Hilft hier nicht. Beim Käpt‘n des Raumschiffs gibt’s noch weniger Abhilfe.

Erst nach der ohnehin geplanten Landung auf Raumstation Guglhupf hat Gerhard die Chance, eine Ärztin zu Rate zu ziehen. Doktorin Hase (in der Onlineversion Frau Doktor) – assistiert von Krankenpflegerin Bärwin – erkennt nach Frage, wann die Pustel aufgetreten sind und welche Zutaten Ebi für den Kuchen verwendet hat: Ach, Erdnuss-Allergie…

Akut-Medikament und gleich noch Testung, auch was Gerhard vielleicht noch allergisch sein könnte, runden die Behandlung ab.

Neben der Story gibt es an manchen Stellen extra hervorgehobene Erklär-Stellen über Symptome einer Allergie, wie es dazu kommt, was zu tun ist…

Dieses informative, leicht lesbare und natürlich praktisch brauchbare Bilderbuch ist im Rahmen eines Projekts zur Wissenschaftskommunikation an der Fachhochschule Campus Wien entstanden. Wissenschafter:innen haben sich auch von Kindern einer Wiener Volksschule bei Gestaltung und Layout des Buches Anregungen geholt.

Am Ende findest du einen zwei-seitigen Quiz, der abfragt, was du dir aus dem Buch gemerkt hast.

Durch finanzielle Unterstützung des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung kann es kostenlos zur Verfügung gestellt werden – wie? Siehe Info-Box.

Und aus dem Buch wurde auch eine Website. Online kannst du dir die Geschichte auf der Website auch vorlesen lassen. Die angekündigte Interaktivität beschränkt sich auf sehr wenige kleine Elemente – beim Leuchtring dreht sich etwa der Kommando-Sessel um einen Halbkreis, bei einer Glühbirne gehen Info-Felder auf.

„Die Zellen in Lottas Körper verwandeln sich in Soldaten, wenn sie Gluten sehen. Sie versuchen es zu bekämpfen. Davon bekommt Lotta Bauchweh.“

Abigail Rayner hat sich das Bilderbuch „Lotta und die Krümel“ ausgedacht, in eine einfache Geschichte verpackt, geschrieben. Immerhin weiß das Mädchen, dass sie Zöliakie hat – was vier von fünf Betroffenen nicht wissen. Deswegen kann Lotta darauf aufpassen und andere bitten, nicht mit bloßen Händen oder Besteck auf dem schon Krümel mit Gluten sind, Nahrungsmittel anzufassen. Aber sie fühlt sich von vielem, unter anderen Geburtstagspartys ausgeschlossen.“ – Zur ausführlicheren Besprechung des in diesem Absatz genannten Buches auf KiJuKU.at geht es in einem Link am Ende dieses Beitrages.

Beim 36. Internationalen Kinderfilmfestival lief im Kurzfilmprogramm „Boris‘ Bäckerei (La Boulangerie de Boris“, eine Drei-Länder-Koproduktion Kroatien, Frankreich, Schweiz. Ausgerechnet ein Bächer hat eine Mehl-Allergie. Würden Taucherbrille und Schnorchel da bei der Arbeit helfen? Oder Job wechseln? Die Hauptfigur namens Boris holt sich Rat und Hilfe in der Backstube.

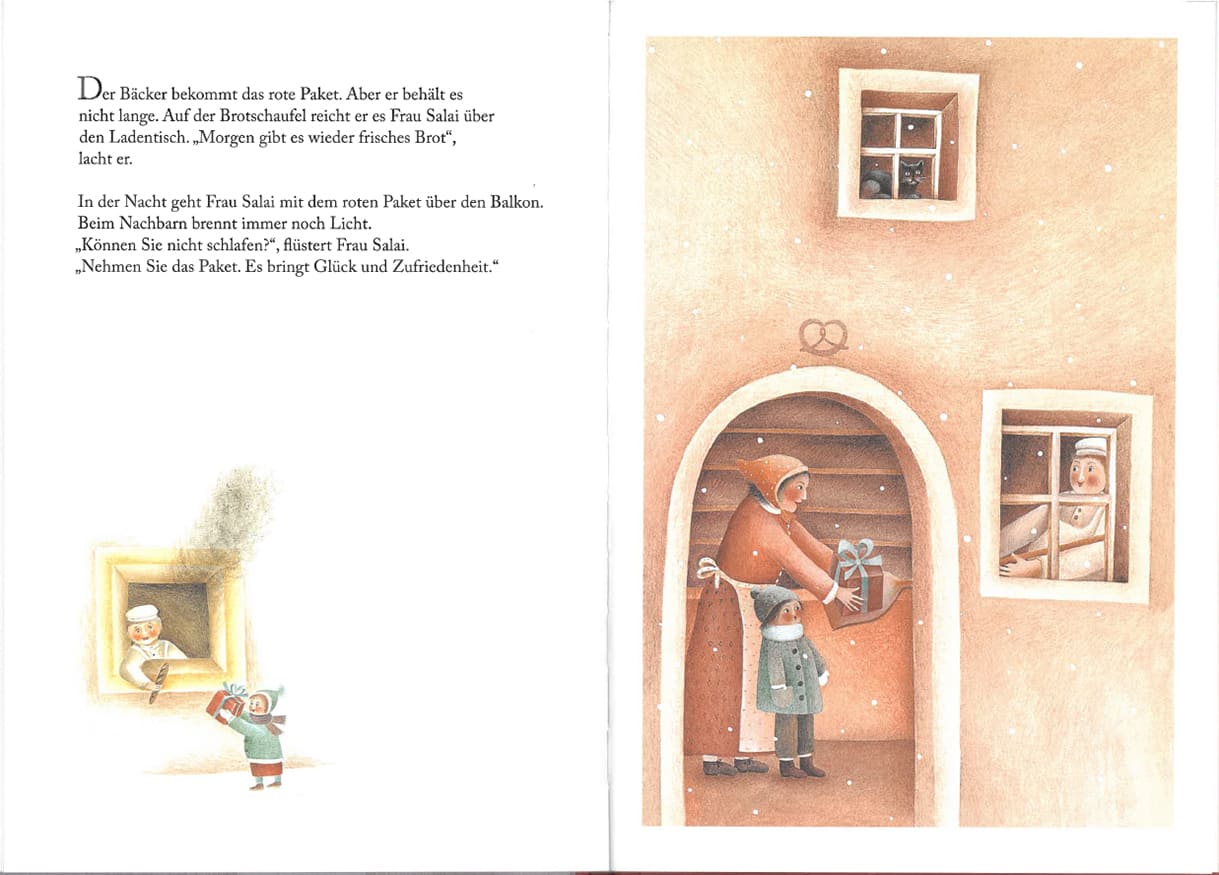

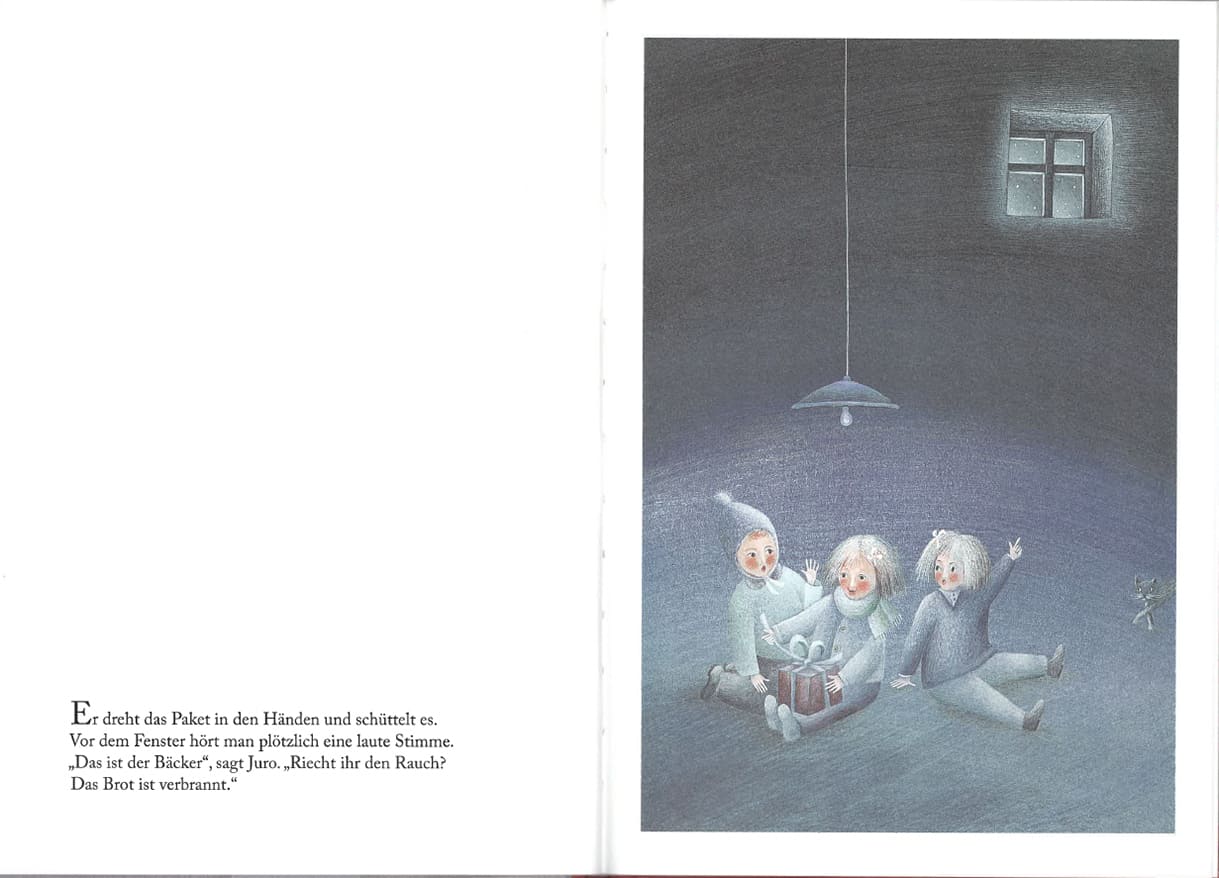

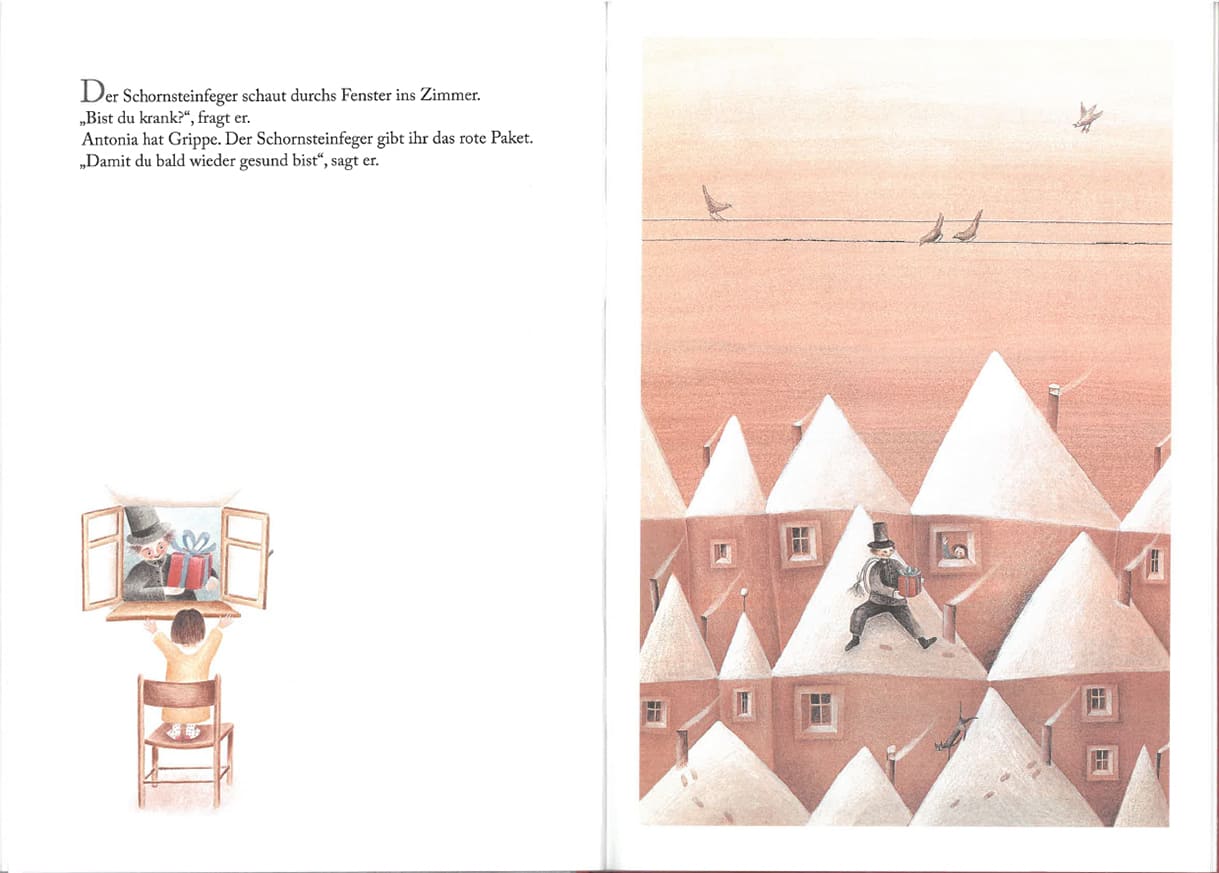

Weihnachten ist ein ziemlich passender Zeitpunkt für dieses Buch mit „Zusatznutzen“. In dem fein gemalten und leinen-gebundenen Bilderbuch „Das rote Paket“ – die Schrift auf dem Einband kann sogar ertastet werden – geht es ums Schenken.

Und weil Mitte November (2024) das Linzer Theater des Kindes aus diesem Buch von Linda Wolfsgruber und Gino Alberti (beide Text und Illustration) ein Theaterstück für sehr junges Publikum (ab 3 Jahren – Details siehe Infobox) macht, bringt Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… die Besprechung dieses Buches – mit Änderungen am Schluss – aus dem Vorläufer dieser Seite, dem Online-Kinder-KURIER.

Anna ist bei ihrer Oma im Dorf zu Besuch, stapft durch den Schnee und begegnet zunächst nur hektischen Menschen. Da hat die Großmutter eine Idee – ein Packerl. „Das rote Paket ist ein Geheimnis… Aber machen Sie es nicht auf“, sagt sie dem ersten, den sie gemeinsam mit ihrer Enkelin trifft, „sonst geht verloren, was drinnen ist“. Und auf die Frage des Försters – er war der erste, der es überreicht bekam, antwortet die Oma: „Glück und Zufriedenheit“.

Die Augen des Mannes strahlen, Anna schlägt daher vor, gleich vieler solcher Packerln zu verschenken. Doch die Großmutter meint „nur“: „eines ist genug“.

Und in der Tat, angesteckt vom wertvollen, nicht in Geld zu bezahlendem Inhalt, schenkt der Förster das geheimnisvolle rote Paket weiter und der wieder weiter…und am Ende – das sei jetzt nicht verraten, auch wenn du’s dir vielleicht schon denken kannst.

Das Buch hat auf der letzten Doppelseite einen Bastelbogen für einen roten Papier-Würfel samt aufgemalten dunklem Band mit Schleife. Damit kannst du dir ein eigenes geheimnisvolles Packerl basteln. Es sieht ziemlich ähnlich aus wie in der Geschichte, die Linda Wolfsgruber und Gino Alberti gemeinsam geschrieben und gezeichnet haben. Und ob du selber darin kleine Dinge aufbewahren möchtest, oder etwas reingibst und es weitergibst oder wie in dieser Erzählung mit scheinbar Nichts und dennoch so Großem wie Glück und Zufriedenheit verschenkst, bleibt dir überlassen. Im letztgenannten Fall braucht’s natürlich als „Gebrauchsanleitung“ einen ähnlichen Satz wie im Buch, der darauf hinweist, es ja nicht zu öffnen, sondern möglichst auch weiterzureichen, damit sich der entsprechende „Zauber“ entfalten kann…

Viele Buchbesprechungen in einem Sammel-Artikel, darunter auch dieses <- noch im Kinder-KURIER

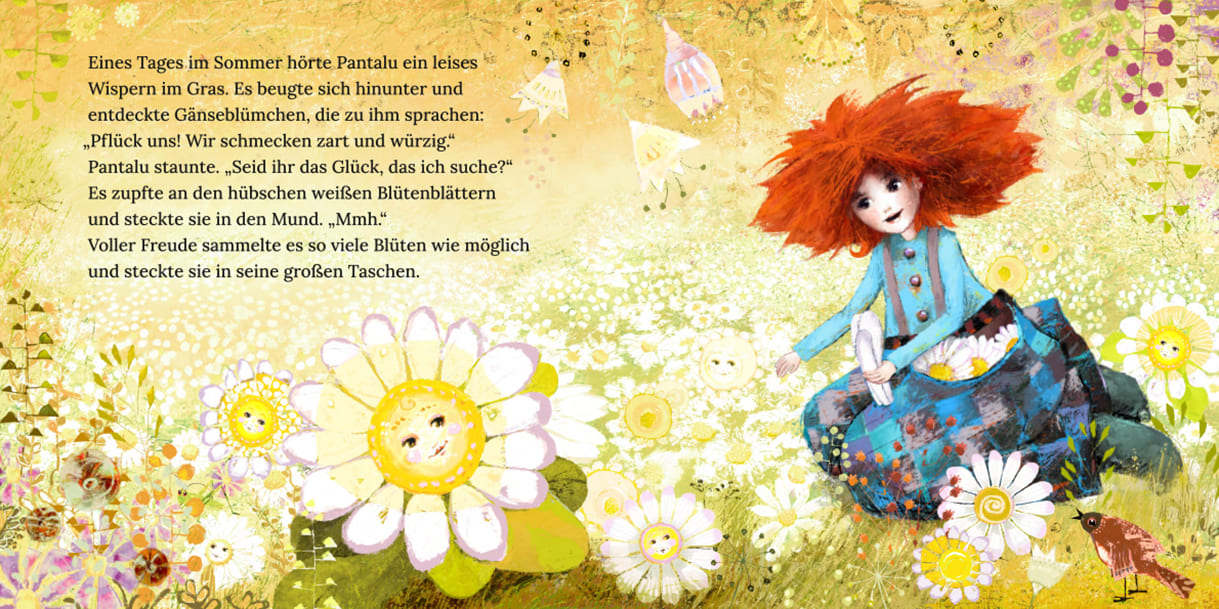

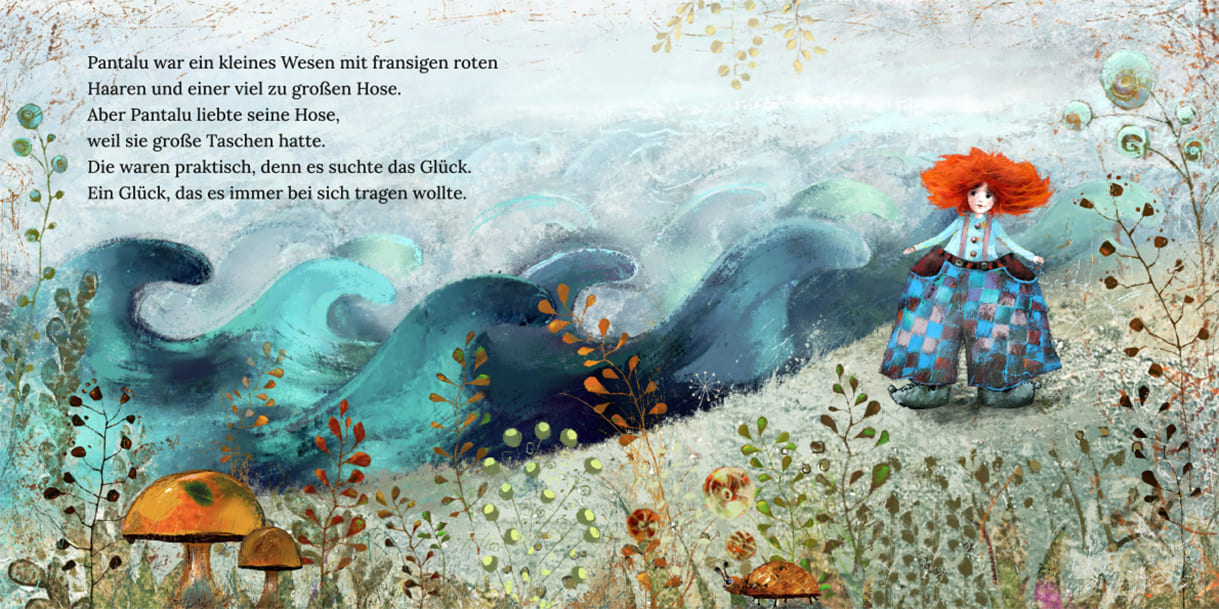

Breite, wild abstehende dunkelrote Haare, große karierte Hose. Auch ohne rote Nase erinnert so eine Figur an Clown. Sein Name Pantalu klingt – vielleicht nicht zufällig – nach Pantalone, einer Figur aus der italienischen komödiantischen Theatergattung Commedia dell’arte (abgeleitet vom Wort für Hose – pantaloni).

Dieses Bilderbuch hat sich die Illustratorin Uta Polster – und nicht wie ursprünglich hier gestanden ist, die Autorin Julia Dorothea Gaidt – ausgedacht. Pantalu wird auf eine fast fünf Dutzend Seiten lange Reise geschickt, das Glück zu suchen.

Die erste Station seiner Suche bringt ihn auf eine Blumenwiese, wo ihm Gänseblümchen zuflüstern „Pflück uns!“ Das lässt sich Pantalu – offenbar ein Kind, da die Autorin aus Pronomen immer es verwendet – nicht zwei Mal sagen. Gepflückt in einen der großen Hosensäcke gestopft. Und, was wohl (fast) jedes Kind weiß, nach ein paar Stunden schauen die Blütenblätter eher verwelkt aus.

Dass sich Seifenblasen – auf einer der folgenden Doppelseiten – so gar nicht einfangen lassen… eh kloar. Und so geht es Station für Station ähnlich erst freudig und dann sehr enttäuscht weiter.

Aber, natürlich bleibt es nicht dabei, und Panatalu findet wohl anderes, das glücklich macht. Was das ist und wie es dazu kommt und dass Glück auch zu jenen Dingen gehört, die durchaus mehr werden (können), wenn sie geteilt werden… – nein das Glück, das du vielleicht empfindest, wenn du die überraschende Wendung liest und siehst, soll hier nicht zerstört werden 😉

PS: Wie – nun, einen halben Tag nach der Erstveröffentlichung dieser Buchbesprechung – schon oben erwähnt geht die Geschichte auf die Illustratorin zurück. Die ursprüngliche Vermutung, dass sie von der Autorin stammt, war eben nur eine solche. Nach der Veröffentlichung meldete sich die Illustratorin und schrieb, dass eben sie Pantalu erfunden hat. „Sie ist entstanden für ein Buch, das noch nicht veröffentlicht und noch in Arbeit ist. Dieses Buch hat die Autorin Julia Dorothea Gaidt zu der Story mit dem Glück veranlasst und mir zukommen lassen. Daraus habe ich dann das Buch Pantalu sucht das Glück entwickelt, gezeichnet und den Satz für die Druckerei gemacht.“

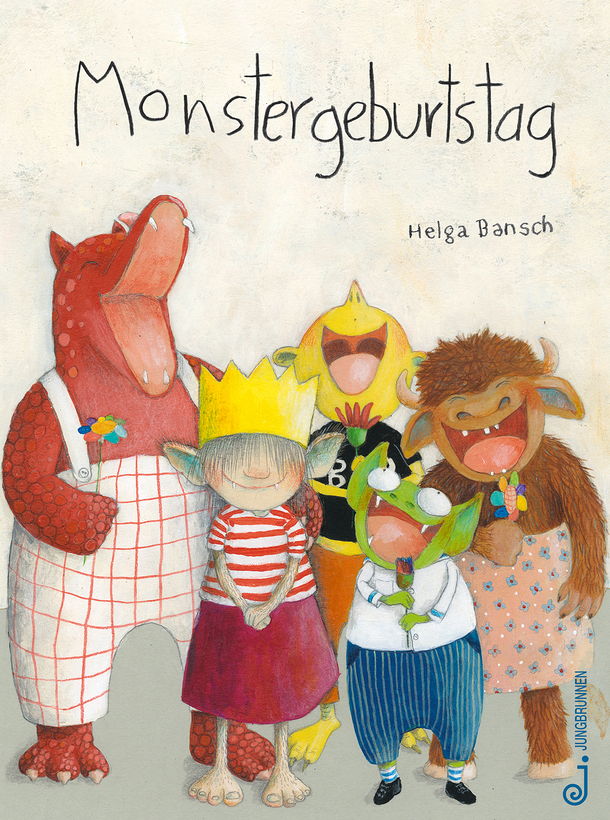

Vor einem stilisierten Baum und zwei vieleckigen Kisten mit je einem kleinen Loch treffen die beiden aufeinander: Tiger und Löwe. Bevor sie ins Spiel der Bilderbuch-Geschichte „Wenn sich zwei streiten“ eintauchen, lockern die beiden Schauspielerinnen ihr (junges) Publikum mit ein paar kleinen Schmähs auf. In gespielter Konkurrenz wollen sie die Zuschauer:innen begrüßen – „lauter nette Menschen“ – „kannst du doch gar nicht wissen, du kennst sie ja gar nicht“…

Um Konkurrenzkampf dreht sich die Story, die auf dem gleichnamigen Bilderbuch von Britta Sabbag (Text) und Igor Lange (Illustration) aufbaut. Tiger und Löwe meinen, jeweils der Stärkste, Größte und so weiter im Tierreich zu sein. Und das müsse nun sozusagen ausgefochten werden, um klarzustellen, wer es tatsächlich ist.

Das Theater des Kindes in Linz hat auf der Basis des Buches eine Bühnenversion erarbeitet. Regisseur Harald Bodingbauer hat eine Stückfassung getextet, die sich sehr nahe am Original bewegt. Das teils tänzerische (Choreografie: Jasmin Shahali) Spiel der beiden Akteurinnen bringt aber noch eine zusätzliche Ebene ins Geschehen. Immer wieder brechen sie die Bewerbe um die Vormachtstellung mit mindestens einem Schuss (Selbst-)Ironie. Die beginnt schon damit, dass beide zunächst ihre Schwänze (Kostüme: Elke Gattinger) gar nicht am Popo haben, sondern erst aus den Kisten holen müssen und dann zunächst sogar vertauschen.

Ob Stärke, Sprungkraft, Balancierkunst – mal legt Lena Matthews-Noske als Tiger vor und Katharina Schraml als Löwe muss und wird ausgleichen, dann wieder muss Tiger versuchen, die gleiche Leistung zu erbringen wie Löwe. Übrigens ist es für Schraml nicht ihr erster Löwe, einen solchen spielte sie auch schon in „Konferenz der Tiere – ihre helle gelockte Haarpracht prädestiniert sie schon rein optisch dafür.

Bei der Premiere Freitagvormittag (18. Oktober 2024) begannen die meisten Kinder sich wie bei einem sportlichen Wettkampf auf eine Seite zu schlagen und eine der beiden Raubkatzen anzufeuern – welche, das sei hier nicht verraten, um nicht eventuell einen Nachahmungseffekt für spätere Vorstellungen auszulösen. Aber trotz dessen beklatschten (fast) alle stets die jeweilige Akteurin, wenn sie ihre Herausforderung bewältigte.

Je länger das Kräfte- und Stärkemessen dauert, umso öfter kommt es – natürlich nicht zufällig – vor, dass Tiger und Löwe (mitunter scheinbar unfreiwillig) einander helfen. Und natürlich kommen sie auf kein wirkliches Ergebnis: Immer gleich stark, schnell, geschickt… Aber statt eines Unentschiedens kommt’s zu einer riesigen kleinen Überraschung. Nein, gespoilert wird hier wie auch schon bei der Buchbesprechung (Link unten) nicht; lass dich überraschen 😉

Eines sei aber schon verraten: Die mit wenigen Mitteln auskommende und doch so weite Welten eröffnende Bühne wurde von Franz Flieger Stögner erdacht und gebaut. Er sorgte dieses Mal aber auch gleich noch für die Musik. Seine Überlegung dazu zitiert das Programmheft des Theaters des Kindes so: „Mein erster Gedanke war, Löwe und Tiger mit heißen afrikanischen und indischen Rhythmen zu manifestieren. Aber auch ruhigere Töne aus den beiden Kulturkreisen werden ihren Platz finden. Ich finde es sehr interessant, Kindern diese ethnographischen Musikstile näher zu bringen und ihren musikalischen Horizont abseits des Mainstreams zu erweitern.“ Über die Musik hinaus schuf er allerdings noch eine Geräuschkulisse, die Dschungel, Wind aber auch die Wettkampf-Atmosphäre akustisch erahnen lässt. Für die passenden Lichtstimmungen sorgt Natascha Woldrich.

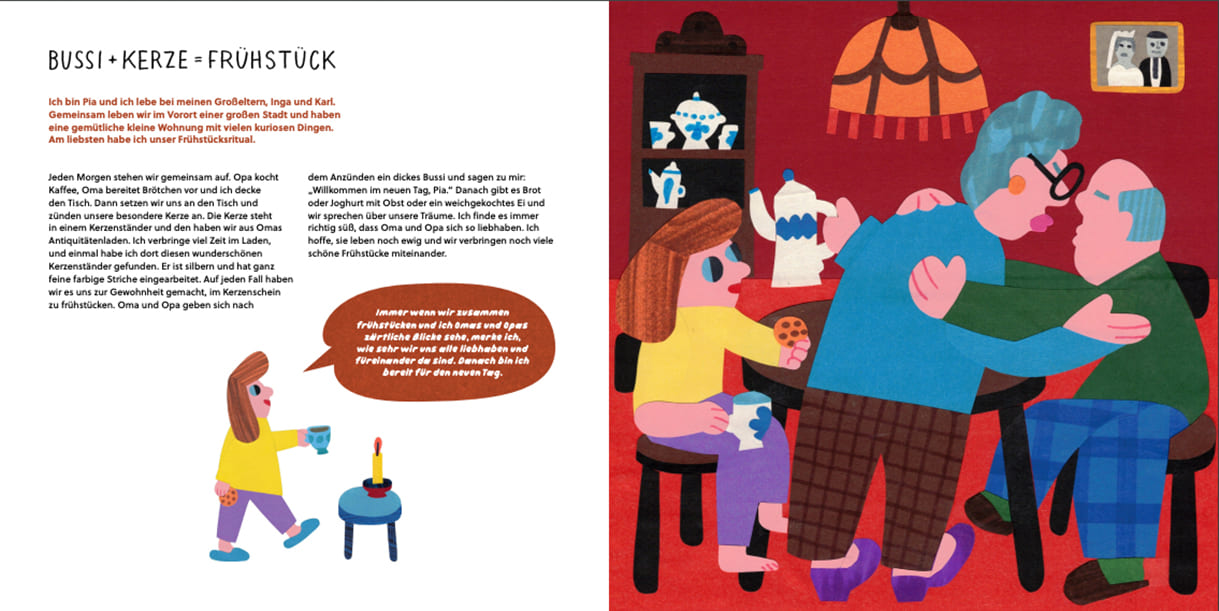

(Bilder-)Bücher über Feste auch aus verschiedensten Kulturen – von Weihnachten bis Geburtstag, Chanukka (Judentum) bis Bayram (Islam) – gibt es mittlerweile eine ganze Reihe. Das mit bunten Collagen der preisgekrönten Illustratorin Yulia Drobova bebilderte Buch „immer wenn wir…“ versammelt aber ganz besondere Feste und Feierlichkeiten in Familien. Solche, die sich die Protagonist:innen des Buches sozusagen selber ausgedacht haben.

Jeweils ein Kind stellt sich und die jeweilige Familie kurz vor, um dann das jeweilige Fest zu schildern. In einer der letzten Geschichten des 40-seitigen Buches – jeweils eine Doppelseite ist einem der Feste gewidmet – schildert Joana (9), dass ein Teil ihrer großen Familie weit weg in einem anderen Land wohnt „und wir können uns nicht so oft sehen, wie ich das gerne hätte“. Und so dachten sich Joana, ihre Schwester Julia, Mama Malwina und Papa Pavel sowie Tante Niki, die gemeinsam in der Stadt wohnen das gemeinsame Essen mit Cousinen und Cousins via Laptops aus: „Seitdem haben wir uns angewöhnt, jeden Donnerstagabend per Videokonferenz mit unseren Verwandten zu essen. Es ist zwar nicht so toll, wie wenn wir uns wirklich sehen, aber trotzdem können wir einander Neuigkeiten erzählen…“

Gut, dass offenbar alle in einer ähnlichen Zeitzone leben, sonst wär’s vielleicht doch ein wenig schwierig;)

Apropos weltweit: Rahmin lebt mit seiner Schwester Ada, dem jüngeren Bruder Omar und den Eltern Nael und Mira in einem Haus am Land. „Unsere gemeinsame Lieblingsroutine: unsere monatliche Weltreise!“

Die findet nicht echt, sondern im Wohnzimmer statt. Eines der Kinder darf jeweils mit verbundenen Augen auf dem in Drehung versetzten Globus mit dem Finger auf ein Land zeigen. Dann beginnen alle möglichst viel über dieses Land zu recherchieren – nicht zuletzt, was dort vorwiegend gegessen wird – und das wird dann zum Abendessen gekocht oder zubereitet.

Die achtjährige Clara, die mit Mama Lotte und deren neuem Freund Holger sowie dessen Tochter Frida zusammen wohnt feiert mit diesen und ihrem Papa Karlo den Jahreswechsel besonders. Während des Jahres sammelt jede und jeder auf kleine Zettel aufgeschriebene Glücksmoment in einem eigenen Glas. Zu Silvester kommen sie alle zusammen und jede und jeder zieht einen Zettel nach dem anderen, um die Glücksmomente in Erinnerung zu rufen und mit den anderen zu teilen.

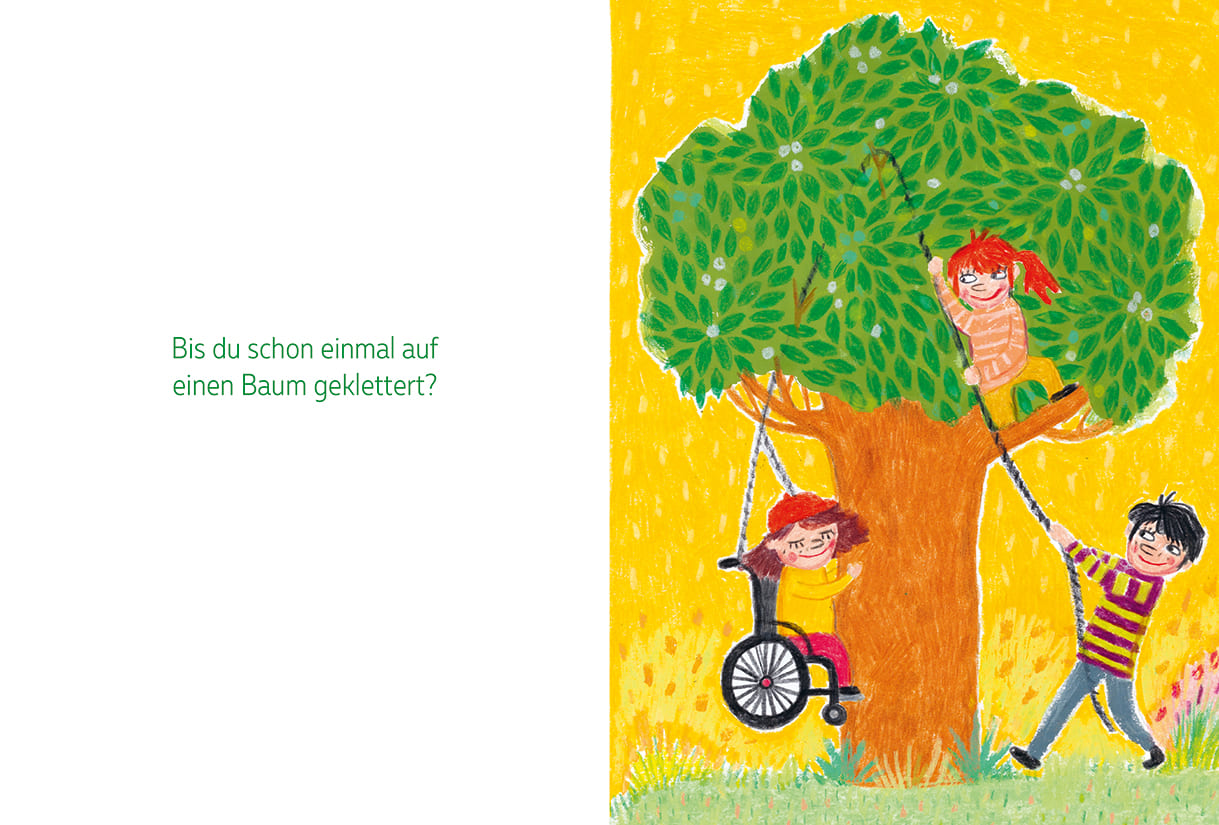

Kleine alltägliche Überraschungen unter der Türmatte oder in der Jausenbox, gemeinsames Einsetzen von Pflanzen oder Putzen der Wohnung sind andere Rituale, die die jeweiligen Familien gemeinsam begehen. Und diese Familien sind ganz unterschiedlich: Mal mehr oder weniger Geschwister, mal Mutter und Vater, dann wieder Alleinerzieher:in oder bei Großeltern lebend bzw. zwei Müttern, Patchwork mit Bonus-Papa und Bonus-Geschwistern… Und ebenso divers sind die beteiligten Personen gezeichnet, ausgeschnitten und collagiert – verschiedene Hautfarben gehören ganz selbstverständlich ebenso dazu wie ein Kind im Rollstuhl.

Vielleicht erfindets du – allein oder mit deiner Familie – ja auch ein eigenes Fest, Ritual oder eine ausgefallene gemeinsame Aktivität…

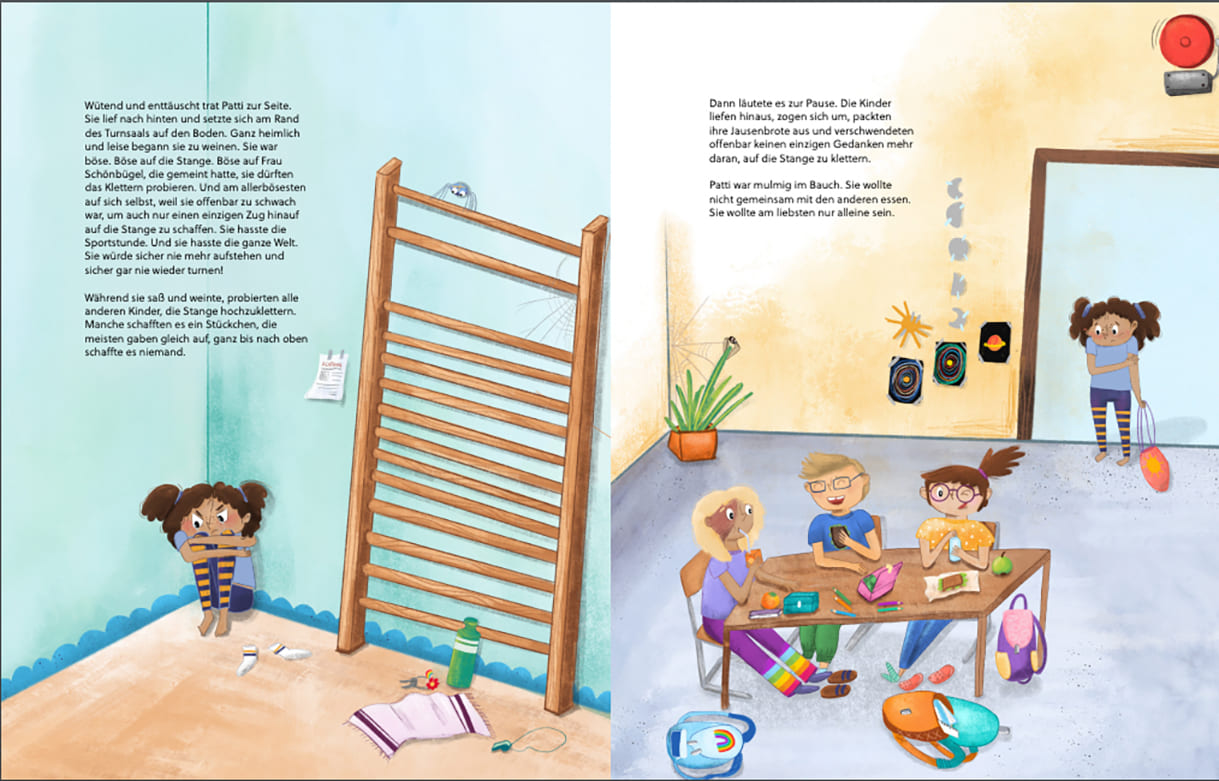

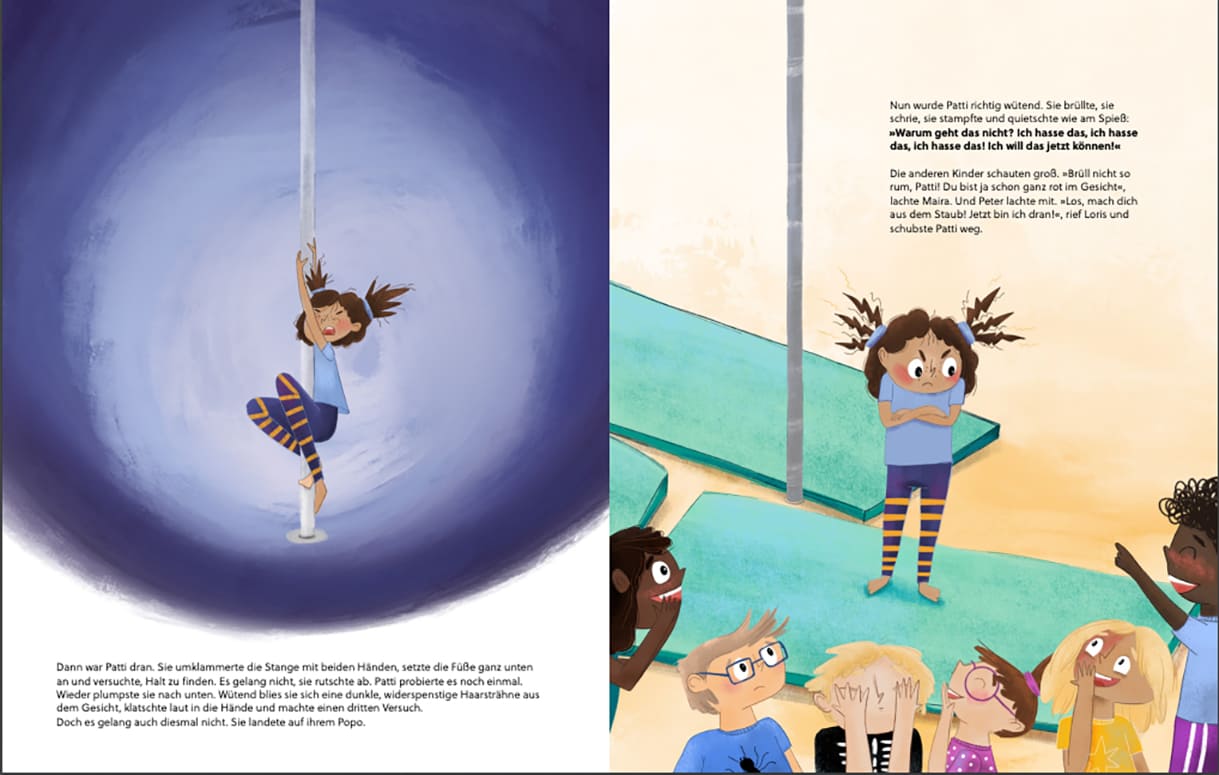

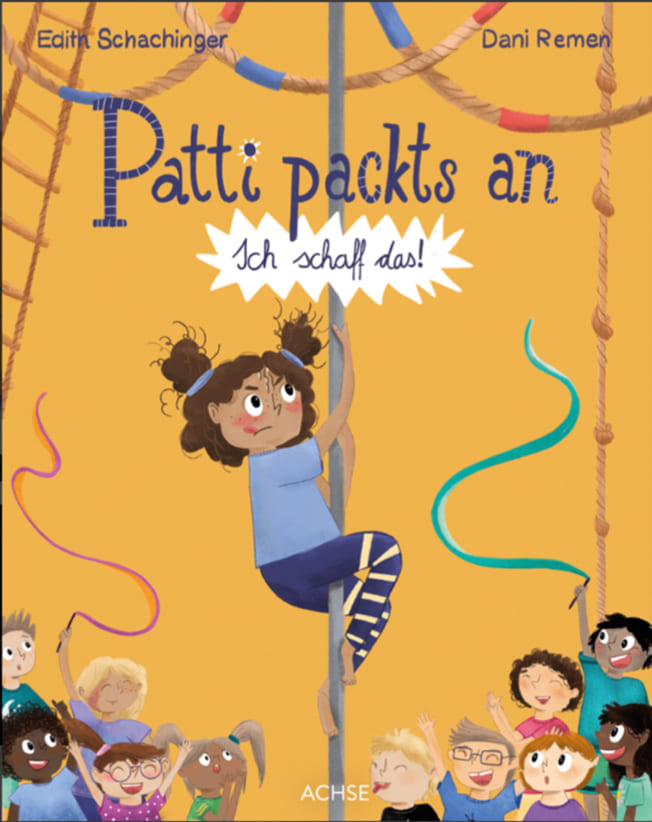

Natürlich verrät schon das Titelbild und der Untertitel des Bilderbuchs „Patti packts an“ mehr oder minder ein Happy End: Das Mädchen lächelt beim Klettern auf der Stange und in der sternförmigen Sprechblase steht „Ich schaff das!“

Und dennoch ist es für Patti alles andere als easy. Herzhaft schreit und tobt sie auf der ersten Seite der Geschichte von Edith Schachinger (Text) und Dani Remen (Bilder): „Warum geht das nicht?“

Natürlich schafft sie zu Beginn das ganz und gar nicht, auf die Stange im Turnsaal raufzuklettern. Was wäre das denn auch für eine Geschichte, wenn das Ende gleich am Anfang stünde – was sollte sich denn dann zwei Dutzend Seiten lang tun?

Und so lassen die beiden in ihrem Buch die Hauptfigur zunächst scheitern, wütend, zornig und ungeduldig sein.

Doch, um etwas letztlich doch zu schaffen, braucht es mitunter auch Helfer:innen. In diesem Fall haben sich Autorin und Illustratorin eine Lehrerin einfallen lassen, die Patti Mut macht, nicht aufzugeben. Anhand des Beispiels eines Super-Kletterers, der auch zunächst ganz schwach war, bringt die Pädagogin ein mögliches Vorbild ins Spiel und …

Wie und wodurch Pattis Geschichte weitergeht und wie diese, letztlich doch ein wenig überraschend, endet, sodass sie in deinem Kopf dennoch weitergeht, sei nicht verraten.

Warum im Titel ein Apostroph fehlt – eigentlich müsste es ja „packt’s“ heißen – bleibt allerdings ein Rätsel.

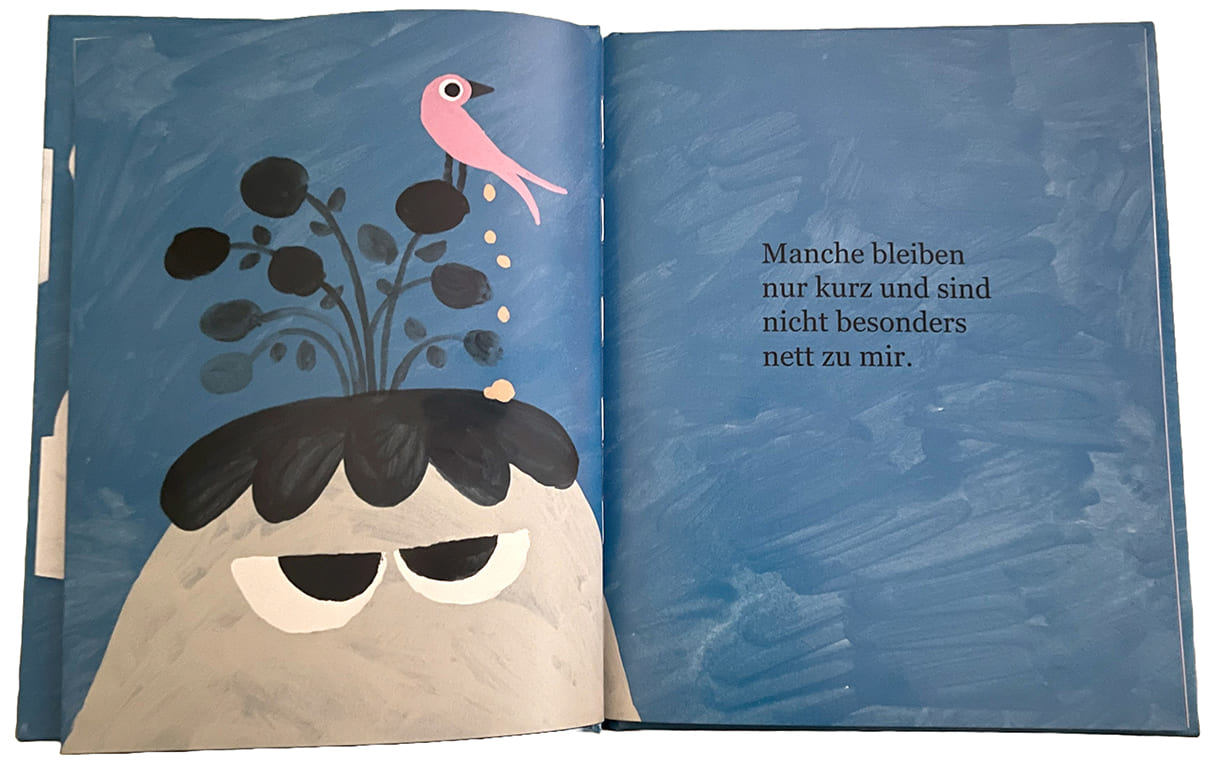

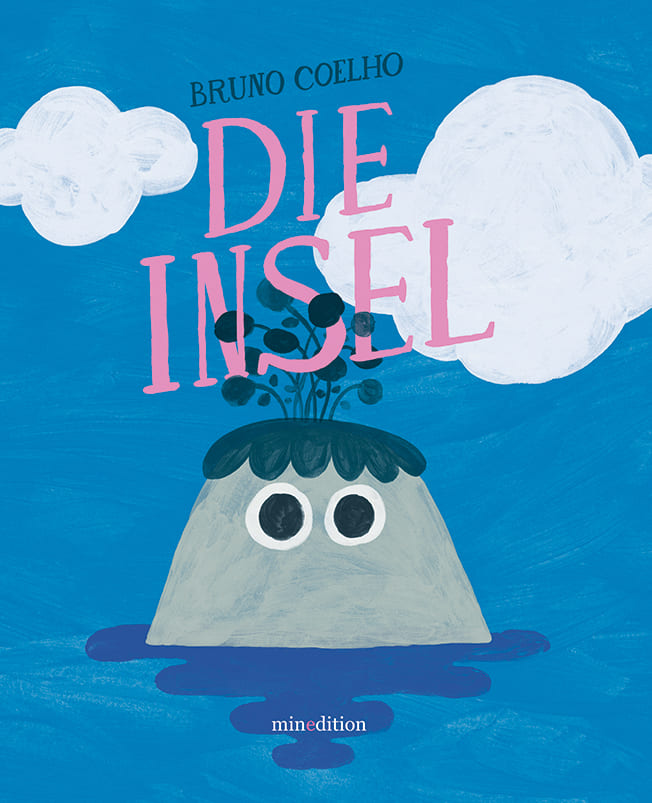

Taucht da ein graugesichtiger Mensch mit großen Augen und ein paar Blumen auf dem Kopf aus dem Wasser auf?

Nein, es handelt sich um eine Mini-Insel – mit Augen. Sie erzählt von ihrer Einsamkeit, manchen Besucher:innen, die mitunter nicht nur nett sind – so kackt ein Vogel auf einem der ersten Bilder der Doppelseiten.

Doch eines Tages lässt Autor und Illustrator Bruno Nunes Coelho einen bärtigen Mann mit kleinem Segelboot landen und für längere Zeit bleiben. Doch dann, … – aber…“

So schnell sich die ganze Geschichte erzählen würde, so soll doch den Leserinnen und Leser – und jenen, die vielleicht „nur“ die Bilder ausführlich betrachten – noch die Überraschung bleiben für dieses Bilderbuch mit der außergewöhnlichen Erzählerin – so wie das Buch heißt: Die Insel.

Neben dem was du siehst und liest – oder dir vorlesen lässt – kannst du deinen Gedanken und Fantasien zu Einsamkeit bzw. Freundschaft sehr gut nachhängen.

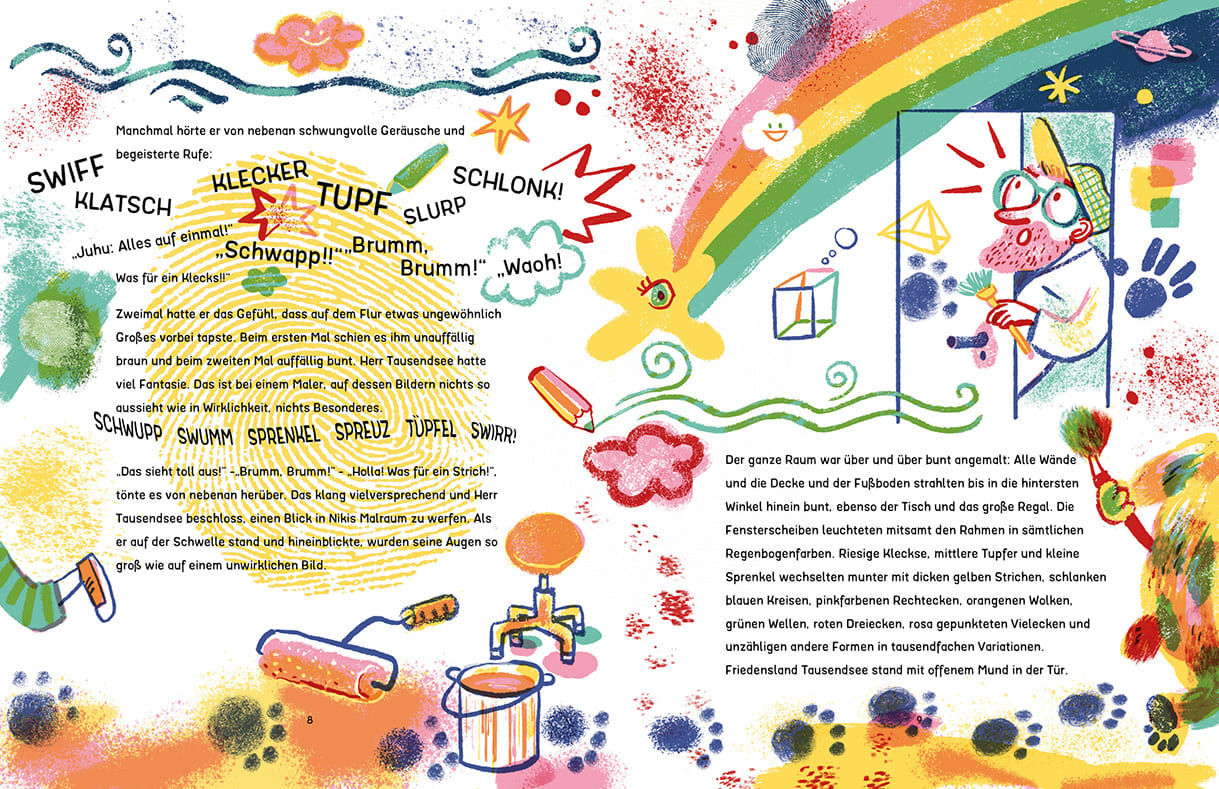

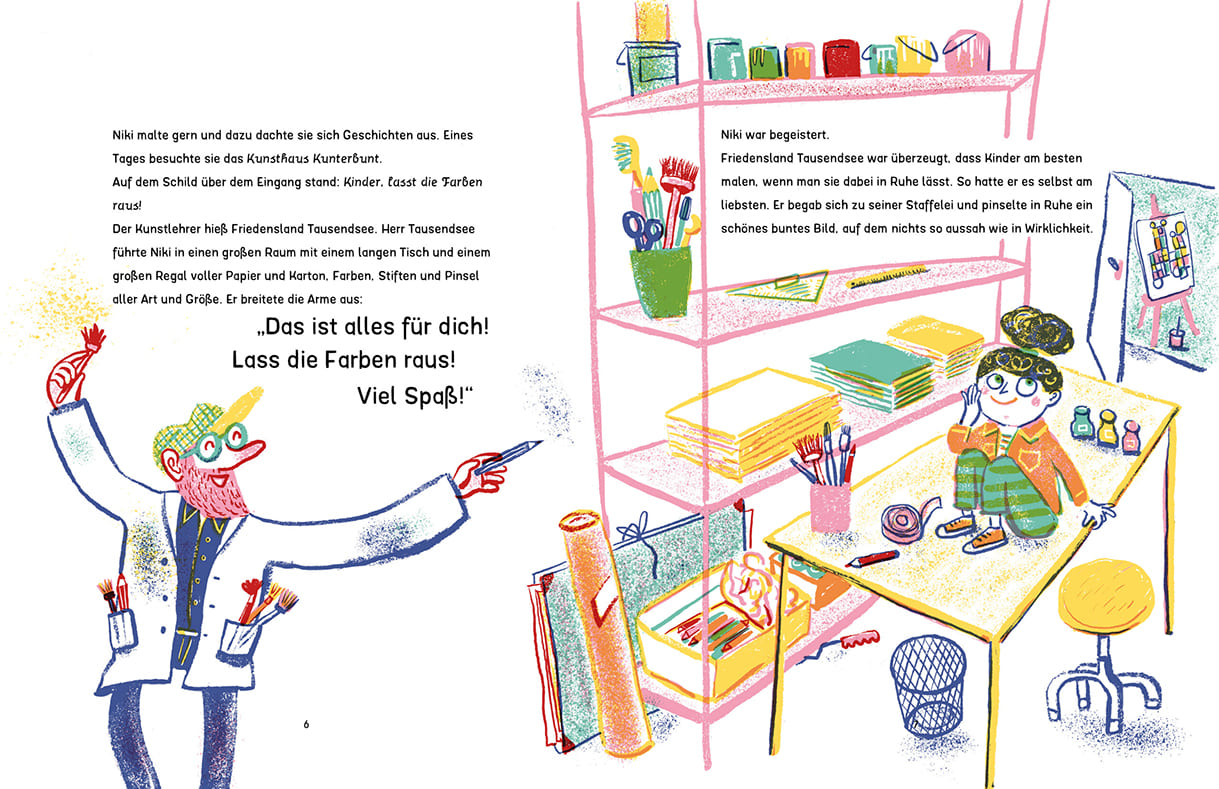

Kunterbuntes Chaos – sowohl von den Bildern her als auch in der höchst fantasievollen Geschichte – dies bietet das Bilderbuch „Na so was, wer war das?“.

Hauptfigur ist das Mädchen Niki das urgerne malte. Und eines Tages darf sie sich wie wild austoben in einem Kunsthaus namens „Kunterbunt“. „Lasst die Farben raus!“ stand auf dem Schild. Damit beginnt die Erzählung von Martin Klein, dem Autor dieses Buches. Wie wild beginnt sie tatsächlich zu zeichnen und malen – und sich Geschichten auszudenken.

Und ab der zweiten Doppelseite tauchst du – nun sogar ohne sie – in die abenteuerlichsten Geschichten ein. Von umgestoßenen Farbtöpfen und dem größten, aber doch recht charmant wirkenden Chaos ist die Schreibe. Da taucht ein Bär auf, ein paar Seiten weiter sind es Außerirdische. Immer passiert etwas – und die Frage aus dem Titel „wer war das?“ wird recht ungewöhnlich beantwortet. Eine Ausrede fantasievoller als die andere – oder waren’s etwa wirklich in einem Fall Wichtelmännchen?

Eins gibt das andere – und du liest nicht nur den Fortgang der Geschichte sondern viele lautmalerische Begriffe wie du sie vielleicht aus Comics kennst wie „zong“, „bamm“, „plong“ und viele mehr. Und diese Buchstabenfolgen hat Sabine Kranz, die Illustratorin, genauso bunt und kreativ gemalt wie all die abenteuerlich-chaotischen Szenen.

Der Autor liebt offenbar auch Anspielungen auf – eher deinen Eltern und Großeltern bekannte Persönlichkeiten bzw. Figuren aus Filmen. So heißt der Lehrer im Kunsthaus Friedenstag Tausendsee womit er wohl den Künstler Friedensreich Hundertwasser (1928 – 2000) meint. Und in der Klasse, in der das Chaos ausbricht, nachdem Außerirdische mit ihrem Raumschiff gelandet sind, wimmelt’s nur so von Star-Wars-Namensspielen – Darts Vetter, Obi Vollknobi, Siezwoerzwo… Da drehen sich übrigens die Antworten auf die Frage der Lehrerin, wer für das Durcheinander verantwortlich ist, um. Da beschuldigt keine und keiner wen anderen, sondern jede und jeder will die Schuld auf sich nehmen 😉

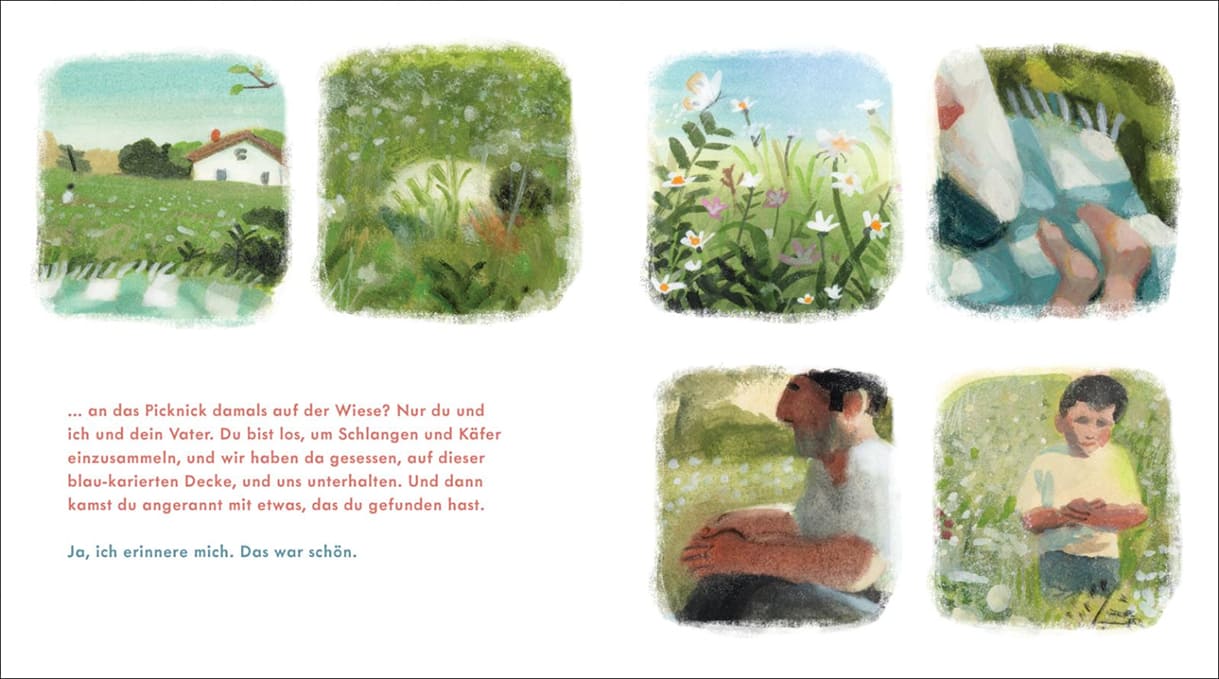

Die meisten der gemalten Bilder wirken eher verschwommen. Sind die Erinnerungen verblasst? Sollen/ wollen sie nie zu nahe kommen? Eher düster gehalten sind die Doppelseiten der großformatigen Köpfe von Mutter und Kind – eher nah, fast aneinander gekuschelt – und doch irgendwie von den Blicken her (weit) entfernt.

Bunter – und doch auch verschwommen – jeweils mehrere kleinere Bilder mit Wiesen-Picknick oder ersten Radfahr-Erlebnissen. Da war noch Papa mit im Spiel. Dann die Abfahrt – unausgesprochen – ohne Vater. Weite Reise, Ankunft in einer neuen Unterkunft.

Zwischen den Zeilen, da und dort angedeutet, sowie in den Bildern schwingt viel an Gefühlen mit, die nicht einfache Zeiten zuvor andeuten. „Erinnerst du dich?“ – geschrieben und gezeichnet von Sydney Smith (Übersetzung aus dem Englischen: Bernadette Ott) lässt viele Spielraum für Interpretationen, Anlass für Gespräche über Gefühle – vom Weggehen und Ankommen sowie Neu-Anfängen ohne Altes wegzuwischen oder zu vergessen. Und mit einem – sorry fürs Spoilern – doch eher hellen letzten Bild, das Zuversicht und Geborgenheit vermittelt.

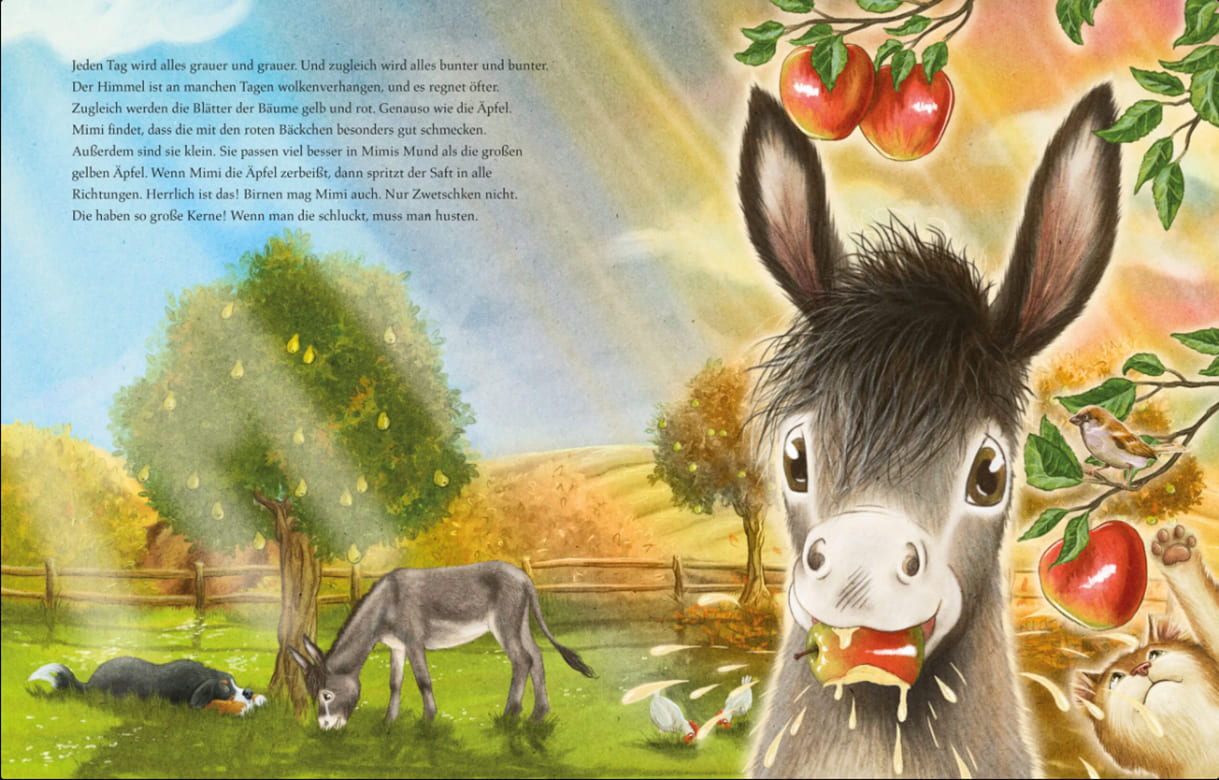

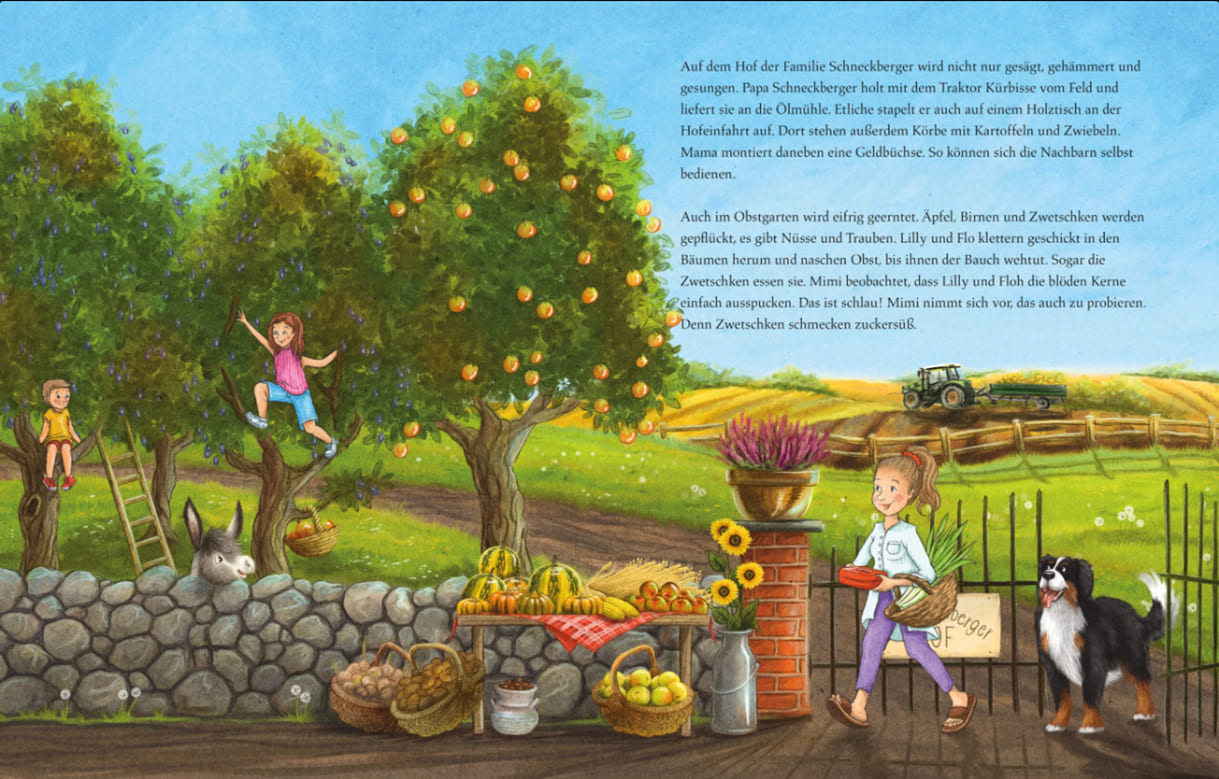

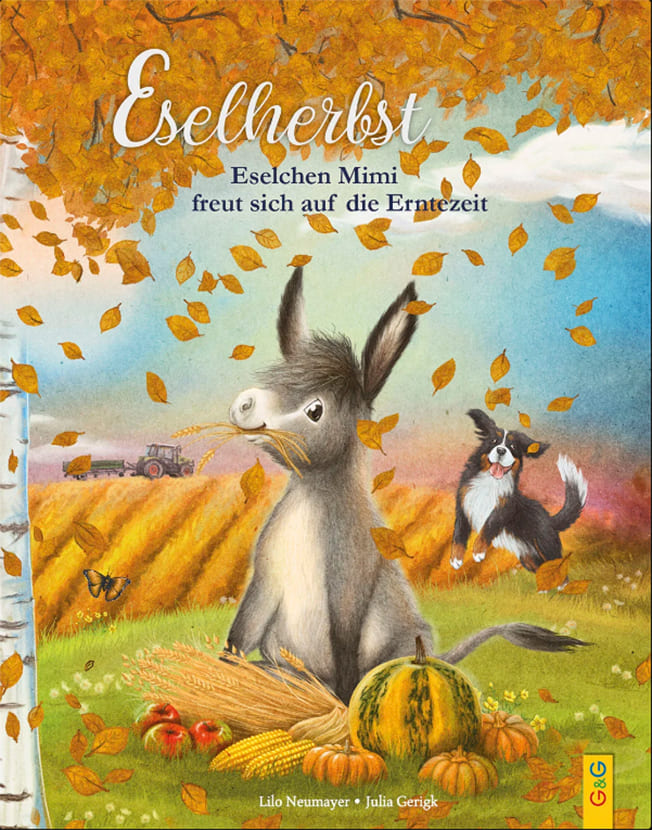

Mimi – so heißt die junge Eselin, von Familie Schneckberger (Oma Gundi, Opa Ludwig, Eltern sowie die Kinder Lilly und Flo) „Eselprinzessin“ tituliert. Sie alle wohnen auf einem Bauernhof. Und zur Familie gehören noch Hund Stupsi, Katze Struppi sowie einige namenlose Kühe, Hühner und Kaninchen; ach ja und Mimis Mutter – auch sie ohne Namen.

Mit dieser menschlichen und tierischen Schar erlebst du in diesem Bilderbuch den Übergang vom Sommer zum Herbst.

„Jeden Tag wird alles grauer und grauer. Und zugleich wird alles bunter und bunter.“ Letzteres gilt für die Blätter der Laubbäume und so manche Obstsorten, die Lilly und Flo von den entsprechenden Bäumen pflücken – nicht zuletzt für ein demnächst anstehenden Hoffest.

Begleitet von fotorealistischen Zeichnungen kannst du fast reichen, wie es in der Küche duftet, wenn aus so manchen Kilos Äpfel, Birnen… Marmelade eingekocht wird.

Wie und warum Mimi schließlich beim Fest aufgebrezelt zur „Prinzessin“ wird – schildern Autorin Lilo Neumayer und Illustratorin Julia Gerigk in dem Buch, in dem sie so „nebenbei“ die demnächst ins Land ziehende Jahreszeit beschreiben. (Das Duo hat Mimi – und ihre „Familie“ auch schon Frühling, Nacht und Advent erleben lassen.)

Warum allerdings zwar das Eselkind, Hund, Katze, Kinder und Großeltern Vornamen haben, die Eltern aber nur Papa und Mama „heißen“? Wirkt ein bisschen seltsam.

Fragen stellen – und sogar nie aufhören, solche zu stellen – ebenso wie Antworten darauf zu suchen – das müssen Kinder versprechen bzw. geloben, wen sie am Ende der Wiener Kinderuni in den Ferien bei der Sponsion (Gelöbnis). Tun sie das – und da reißen alle ihre Arme hoch, wenn die (Vize-)Rektor:innen in ihren ehrwürdigen schwarzen Talaren diese Frage stellen -, dann werden sie mit den Titeln Magistra bzw. Magister universitatis iuvenum (der Kinderuni) belohnt.

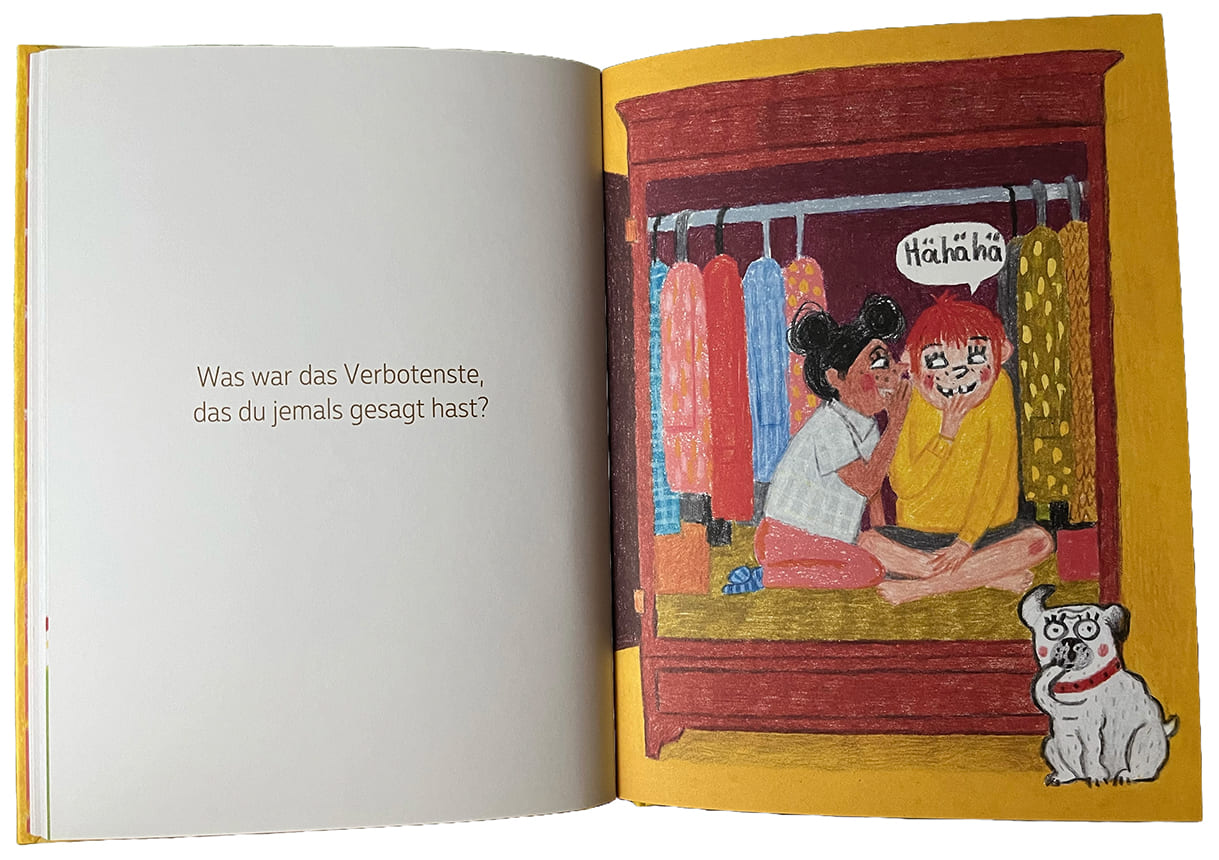

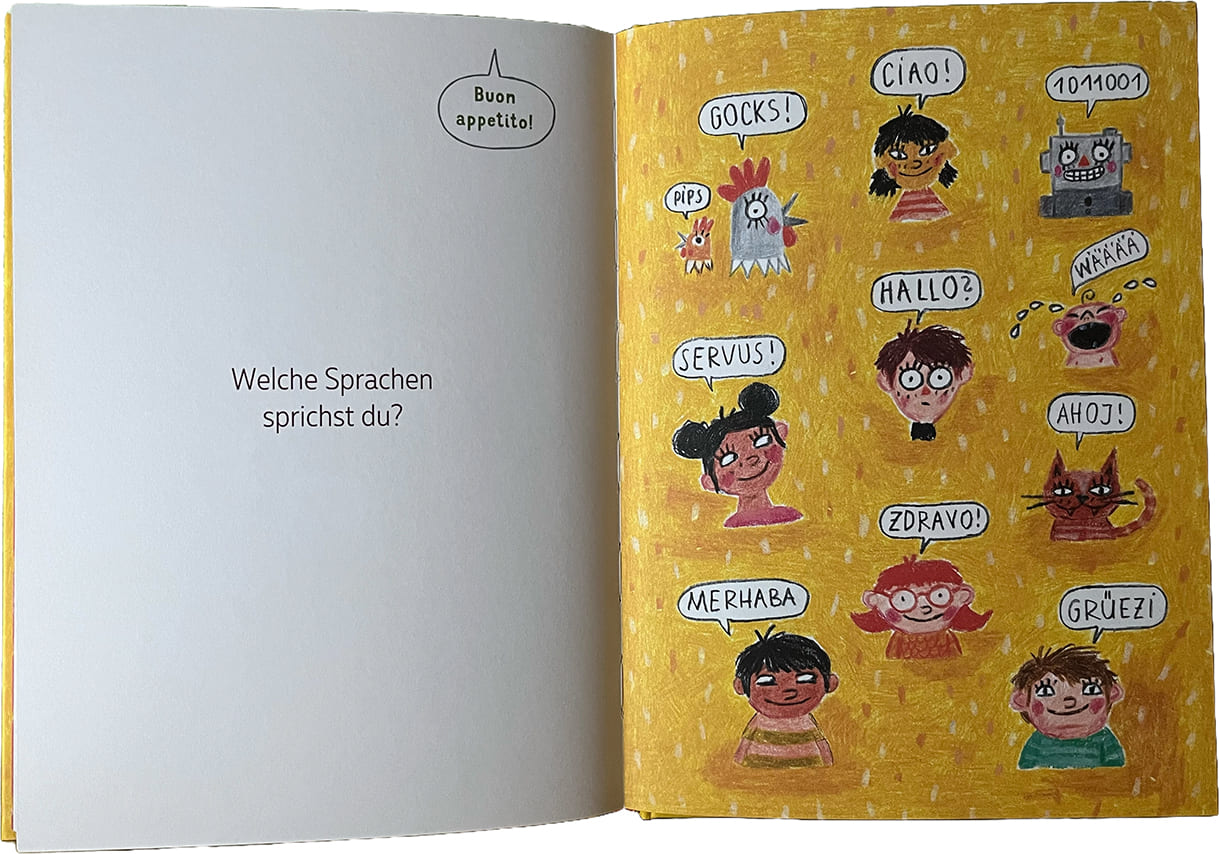

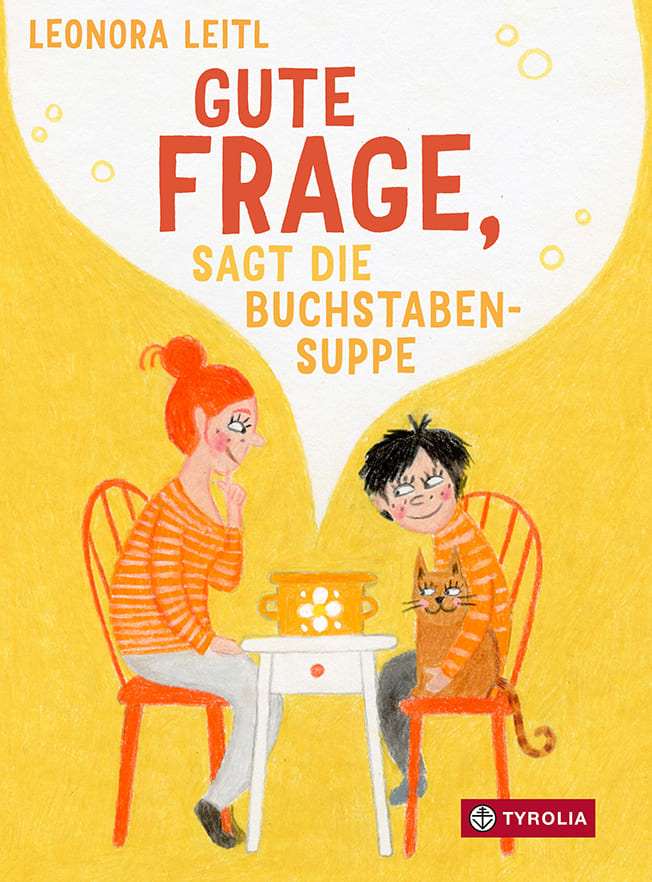

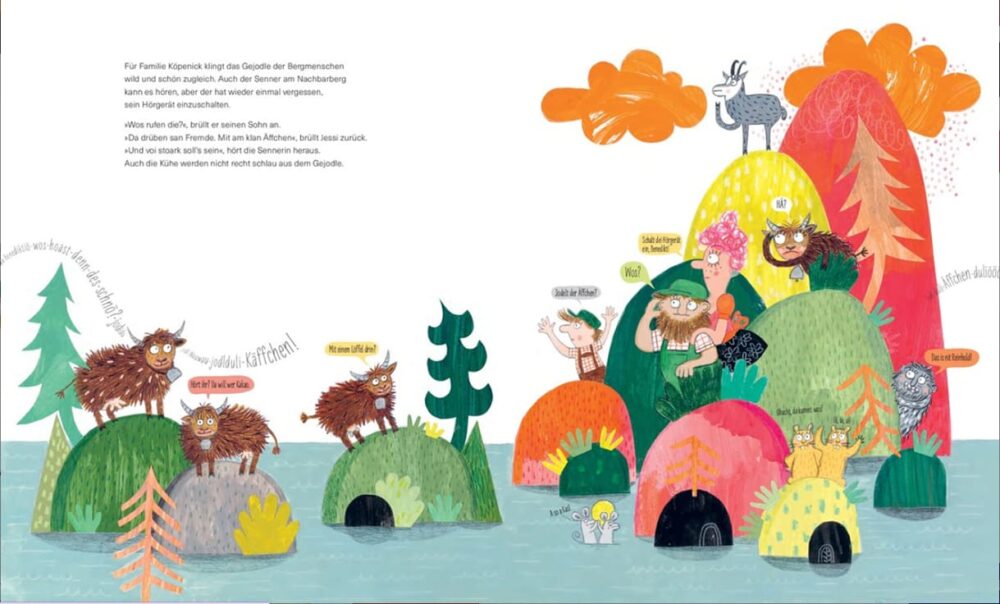

Fragen stellen – das ist der Autorin und Illustratorin Leonora Leitl (oft macht sie beides) offenbar auch sehr wichtig. Schon vor vier Jahren im Buch „Einmal wirst du…“ arbeitete sie vor allem mit Fragen. Nun ist ein neues Buch von ihr erschienen, das trägt das Anliegen sogar schon im Titel: „Gute Frage, sagt die Buchstabensuppe“.

Natürlich darf dann sogar bald nach dem Anfang so ein Bild nicht fehlen. Und so formt die Künstlerin in der orangefarbenen Suppe (vielleicht Kürbiscreme?) die Buchstaben zu der Frage: „Was ist dein größtes Geheimnis?“

Jede der Doppelseiten ist einer Frage gewidmet – ohne selber Antworten zu geben. Du als Leserin oder Leser bist gefragt, den Ball dieses Spiels aufzunehmen und darüber nachzudenken, weiter zu spintisieren und fantasieren, was (d)eine mögliche Antwort sein könnte. Neben der jeweiligen Frage findet sich immer ein gezeichnetes Bild. Führt es dich zu einer möglichen Antwort von Leonora Leitl? Oder will sie dich auf einen möglichen Antwortweg führen? Oder? Schon wieder eine Frage 😉

Spannend sind die Fragen allemal – und meist gar nicht leicht zu beantworten. Da kannst du ganz schön ins Grübeln und Philosophieren kommen.

Bald nach Beginn schon stellt das Buch etwa die Frage: „Warum werden manche Menschen Freunde?“ – illustriert mit zwei offenkundig sehr befreundeten Kindern. Um gleich auf der folgenden Doppelseite zu fragen: „Und andere nicht?“

Eine spätere Doppelseite hält schon einige Antworten bereit. „Welche Sprachen sprichst du?“ ist bebildert mit Menschen-, Tier-, und einem Robotergesicht und in Sprechblasen Begrüßungs-Wörtern. Aber du hast ja vielleicht noch die eine oder andere Sprache mehr als sie auf diesem Bild zu finden ist…

Besprechung eines früheren Leitl-Fragebuchs <- damals noch im Kinder-KURIER

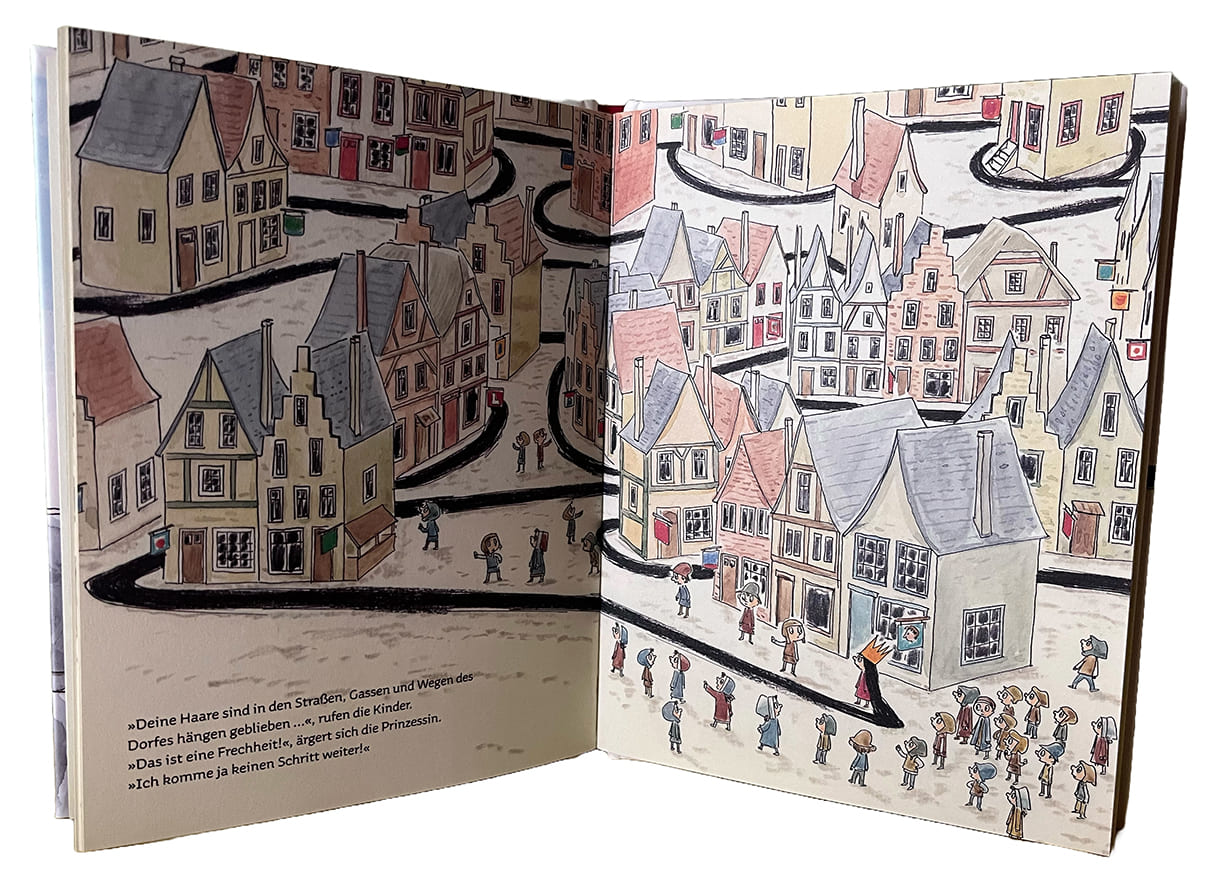

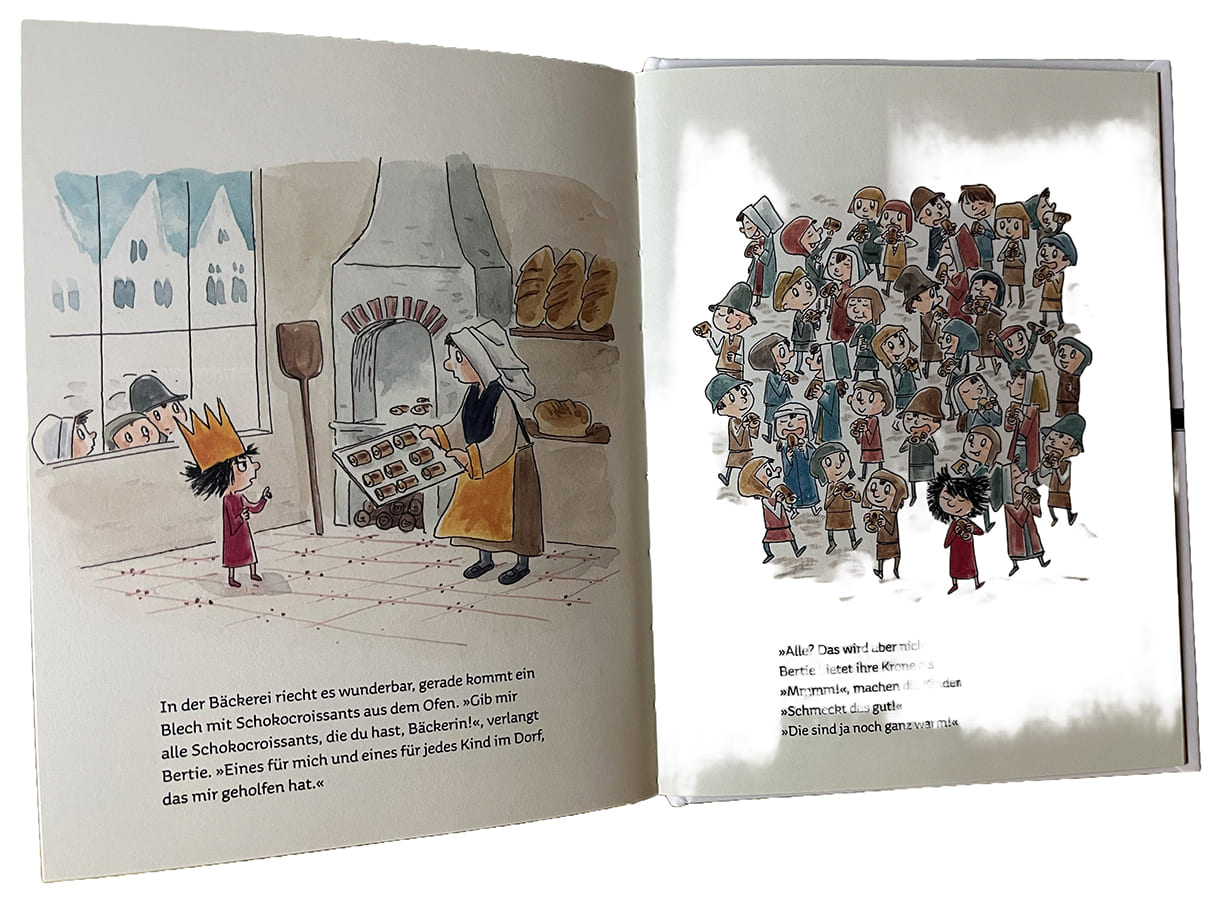

Hoch auf dem Berg und noch dazu ganz oben im Turm erwacht Prinzessin Bertie. Ihr Wunsch – wie schon der Titel des Bilderbuchs – neu in kleinerem, handlicherem Format aufgelegt – ankündigt: „Ich will ein Schokocroissant. Sofort!“

Und so macht sie sich auf ins nahegelegene Dorf. Ur-laaaaaaaange Haare hat sie, die schlängeln sich die Treppen des Turms entlang, den ganzen Weg und zwischen den Häusern. Und dann noch das: Im ersten Geschäft gibt’s nur Hüte, im zweiten Schwerter, es folgen Schuhe, Gläser und so manches, aber nirgends ein Croissant.

Klar, was wäre ein Buch, in dem nicht irgendwann der Titel doch Wirklichkeit würde. Hier helfen Kinder auf die sie trifft, die weisen ihr den Weg zur Bäckerei. Aber in der Zwischenzeit bleiben ihre Haare an Häusern hängen. Also weg damit. Und dann – Schokocroissants für alle Kinder.

So nebenbei taucht noch ein reitender Prinz auf, der nach dem Weg zum Turm und der Prinzessin fragt, denn – so behauptet er -, die würde auf ihn warten. Die steht vor ihm und hat alles andere als auf ihn oder seinesgleichen gewartet. Sie ist ja nicht Rapunzel, die statt an ihren eigenen langen Haaren den Turm runter zu klettern, darauf wartet, einen schweren Mann in Rüstung an diesen Haaren hinaufzuziehen, um sich „befreien“ zu lassen 😉

Und so hat Jean-Luc Englebert (Übersetzung Alexander Potyka) mit Bertie ein selbstbewusstes Mädchen geschaffen, das noch dazu – entgegen dem Titel – nicht bedient werden will, sondern sich selbst zu helfen weiß. Und obendrein gern teilt.

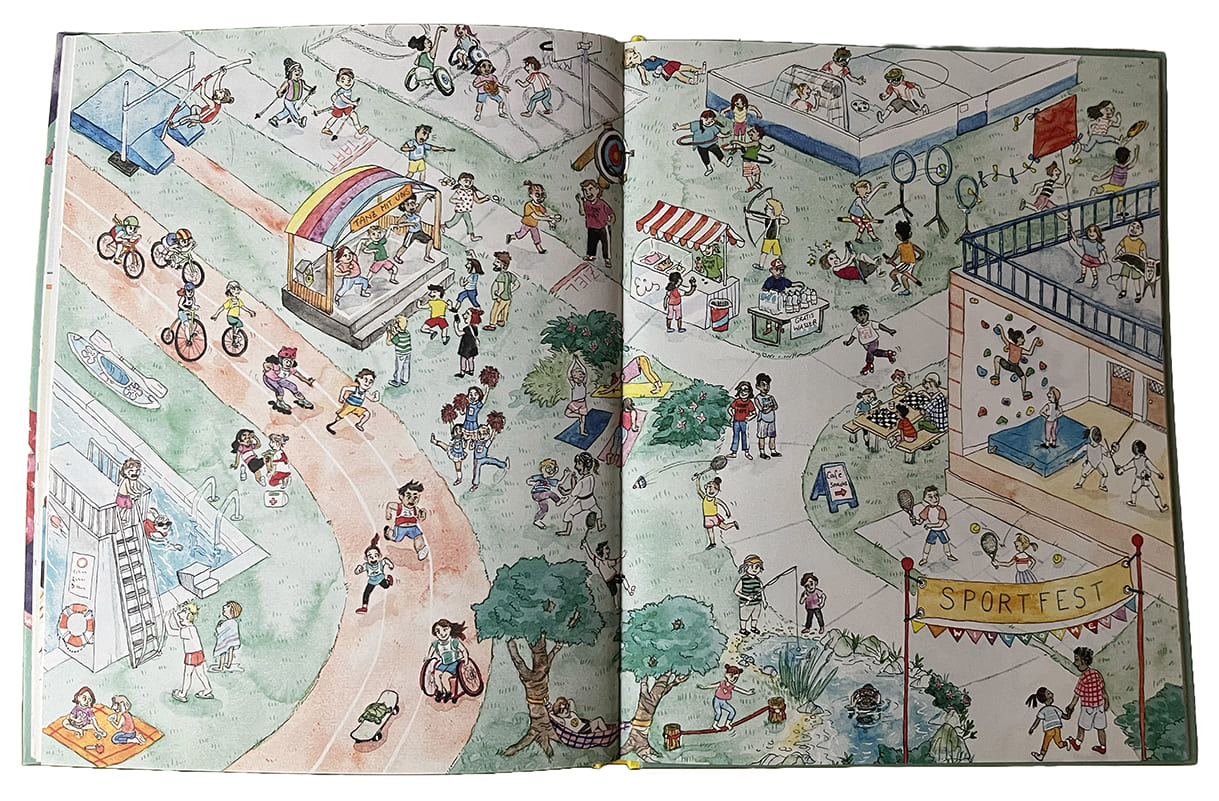

In Paris startet eben sozusagen die zweite Hälfte der Olympischen Sommerspielen, die Paralympics, bei denen Sportler:innen mit unterschiedlichsten Behinderungen körperliche Höchstleistungen vollbringen.

Vielleicht wird es ja eines Jahres einmal Spiele geben, bei denen – wie kürzlich bei den 3×3-Basketball-Europameisterschaften in Wien – alle Sportler:innen, egal ob ohne oder mit Behinderungen, gleichzeitig ihre Leistungen zeigen dürfen.

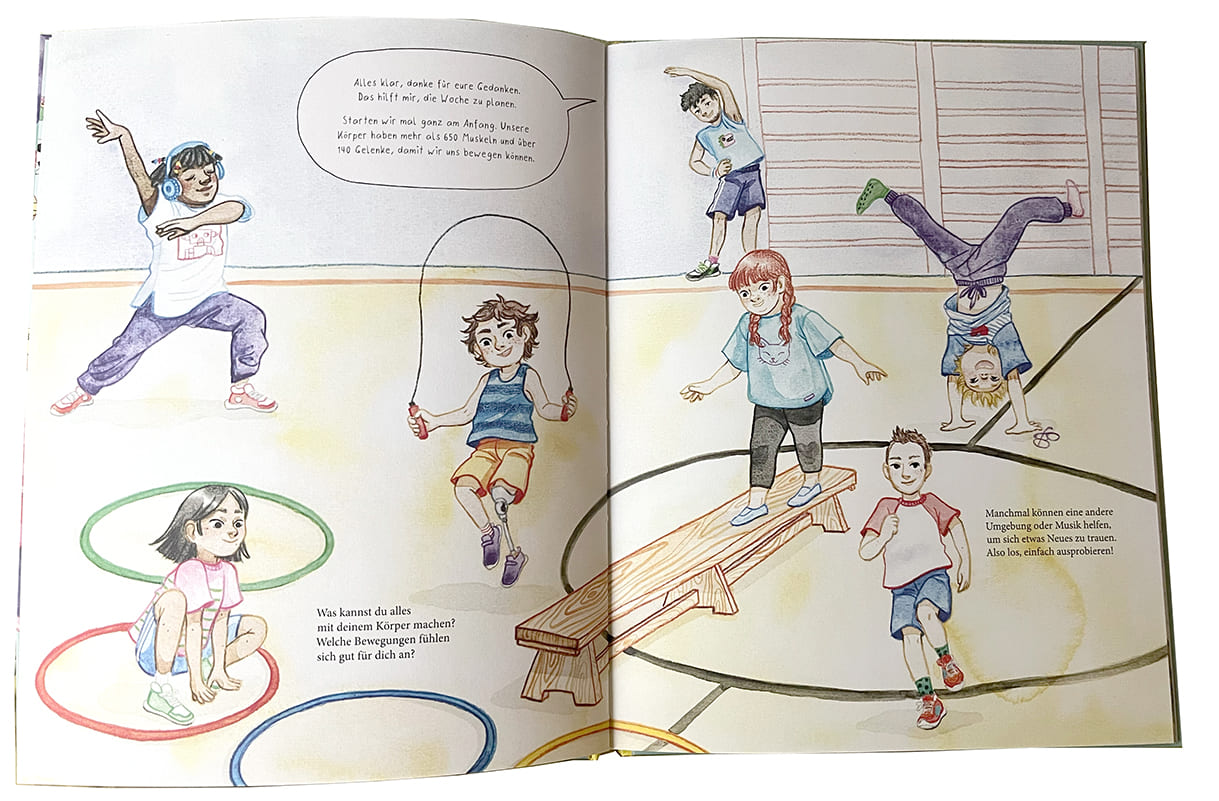

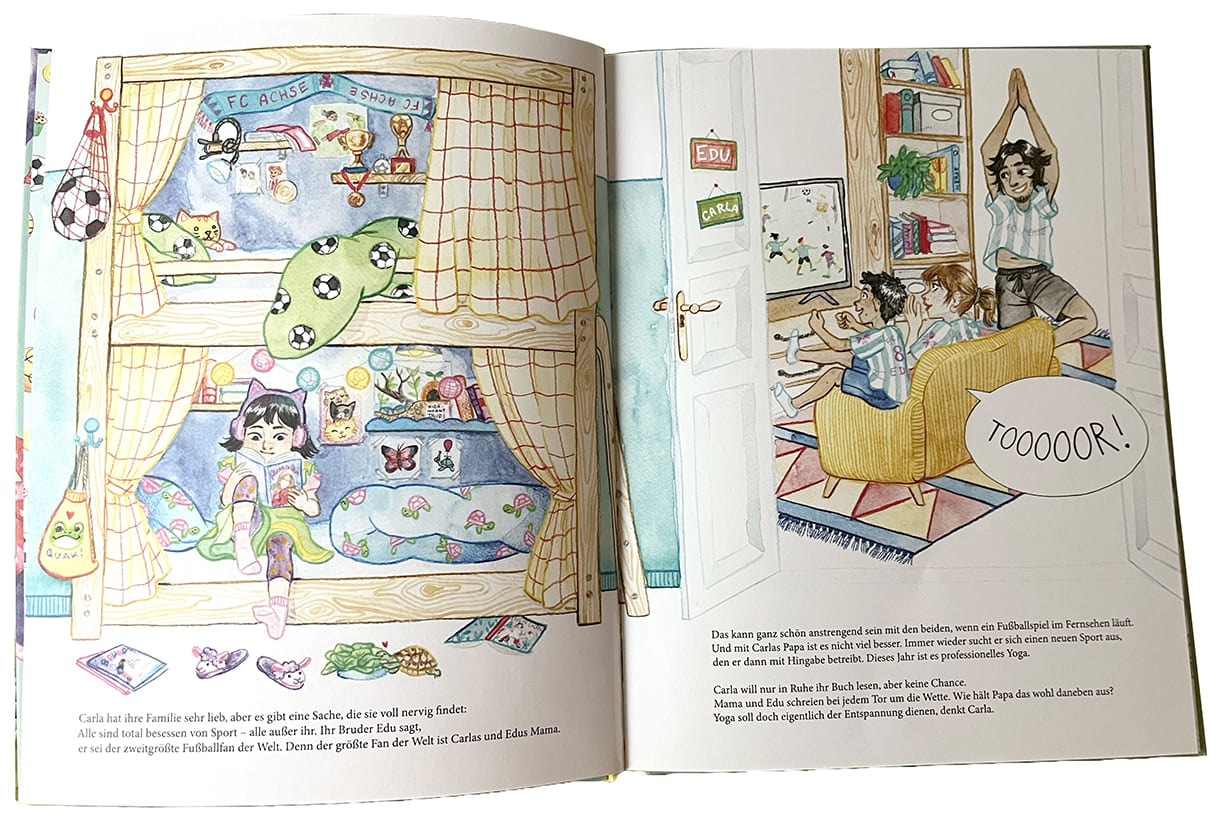

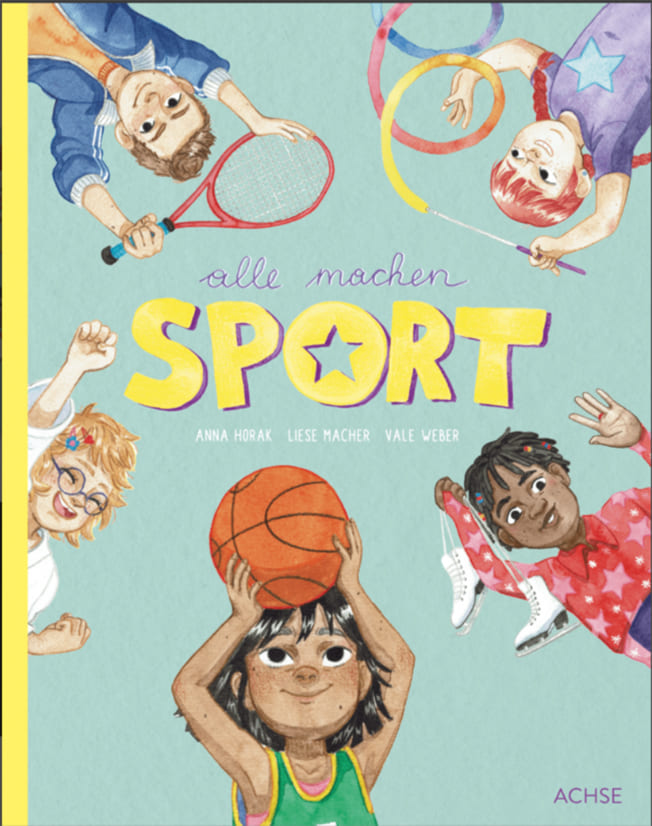

Auch wenn sich wohl jedes Kind liebend gern bewegt und der Zwang zum Stillsitzen – noch dazu stundenlang – eher eine Qual ist, mögen dennoch nicht alle Sport betreiben. Vor allem das „schneller, höher, weiter, besser“ ist nicht unbedingt jederkinds Sache. Carla zum Beispiel kann weder dem aktiven noch dem passiven Sport (im TV zuschauen, wie andere Fußball spielen) etwas abgewinnen, das Bruder, Mutter und Vater beides gerne machen.

Natürlich verändert sich das in diesem Bilderbuch, heißt es doch „alle machen Sport“ 😉 Und so findet auch Carla Gefallen daran – als Cem in die Schule kommt und alle Kinder zunächst einmal fragt, wie und was sie gern an körperlicher Bewegung machen möchten und das zum Teil sogar mit Musik. Und ohne wen auszulachen, wenn die eine oder andere etwas nicht so toll schafft wie andere. Im Vordergrund steht von nun an: Spaß!

Nebenbei präsentieren Liese Macher und Vale Weber mit Zeichnungen von Anna Horak auch bekannte und weniger bekannte Sportler:innen von Paralympics bzw. queere Fußballer:innen, für die das Outing noch immer – insbesondere bei den Männern – nicht so ganz leicht ist. Und klar, finden sich auch sportliche Kinder im Rollstuhl oder mit einer Beinprothese in den Bildern.

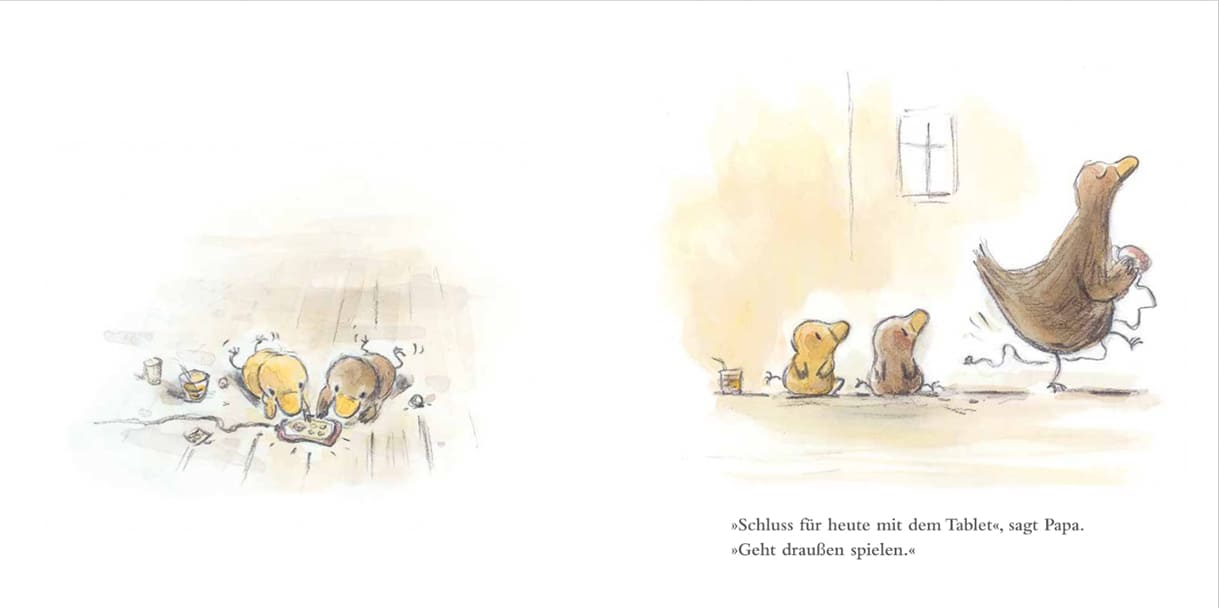

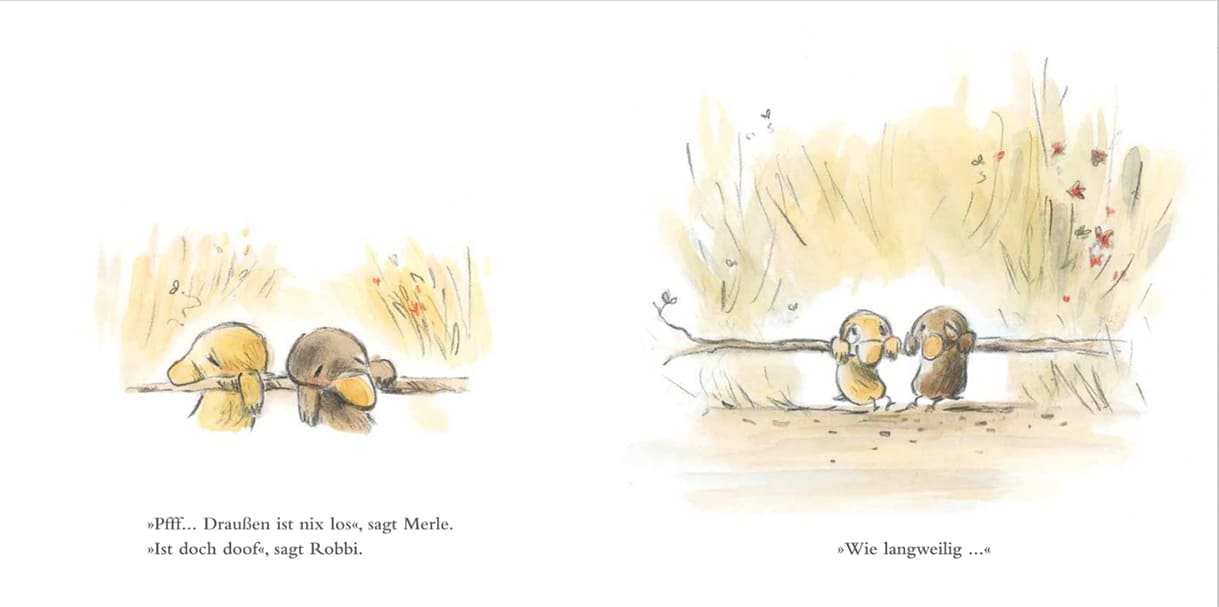

Diese Bilderbuch trägt den vielleicht ungewöhnlichsten Titel: „Pfff…“ Dieser Laut – oft verbunden mit der Luft, die aus einem Ballon entweicht – ist sogar so international, dass ihn Tobias Scheffel nicht aus dem Französischen übersetzen musst 😉

Die Belgierin Claude K. Dubois, die schon mehr als vier Dutzend Bilderbücher geschrieben UND gezeichnet – oder umgekehrt(?!) – hat, lässt hier zwei Vogelkindern ziemlich fad werden, nachdem ihnen der Vater ihr Tablet weggenommen hat. „Geht draußen spielen“, schlägt er ihnen stattdessen vor.

… finden Merle und Robbi das. Wurscht was Papa anbietet – nix taugt den beiden Vögelchen. Schlapp und fadisiert hängen oder liegen sie herum. Die Künstlerin zeichnet das so, dass es trotz der schönen Bilder nachvollziehbar wirkt. Fast scheint’s als würden die beiden die Bilderbuch-Betrachter:innen anstecken und zum Gähnen verleiten. Da könnte der Titel-Laut schon auskommen, aber…

Natürlich kann’s so nicht bleiben, irgendwas muss die beiden gefiederten Kinder doch zu Aktivitäten verleiten – aber das sei hier sicher nicht verraten; nur so viel: Es hat mit dem verschriftlichten Geräusch im Buchtitel zu tun.

Apropos Langeweile: Jahr für Jahr redet eine oder einer der ehrwürdigen (Vize-)Rektor:innen einer der Wiener Universitäten bei der Sponsion der Kinderuni den (Groß-)Eltern ins Gewissen: Sie mögen ihren (Enkel-)Kindern in den folgenden Ferienwochen doch auch Freiraum für „ins Blaue schauen“, vermeintliches Nichts-Tun und das lassen, was andere als Langeweile bezeichnen. Auch Wissenschafter:innen und Forscher:innen würden solche Phasen brauchen, in der sie dann vielleicht den einen oder anderen Geistesblitz haben, wenn sie eben nicht im Hamsterrad der alltäglichen Arbeit gar nicht Raum und Zeit dafür hätten…

PS: Dieses Bilderbuch – sowie der dänische Familientherapeut Jesper Juul mit seinem Ansatz „gleichwürdige Erziehung“ haben vier Künstlerinnen zum Bühnenprogramm „Ein ? für die Langeweile“ inspiriert, das sie beim diesjährigen Kultursommer Wien zwei Mal zeigen – Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… wird es sich ansehen und darüber berichten.

Sowohl die Europa-, als auch die Amerika- (ganzer Kontinent!) Meisterschaften im Fußball der Männer sind beide Mitte Juli zu Ende gegangen. Die Qualifikation für die EM bei den Frauen (2025 in der Schweiz) ist im Gange, Österreich, das schon einmal in einem Halb- und ein weiteres Mal im Viertelfinale spielte, muss ins Play-Off gegen Slowenien im Herbst. Die Olympischen Fußballturniere in Paris starten am 24. und 25. Juli 2024.

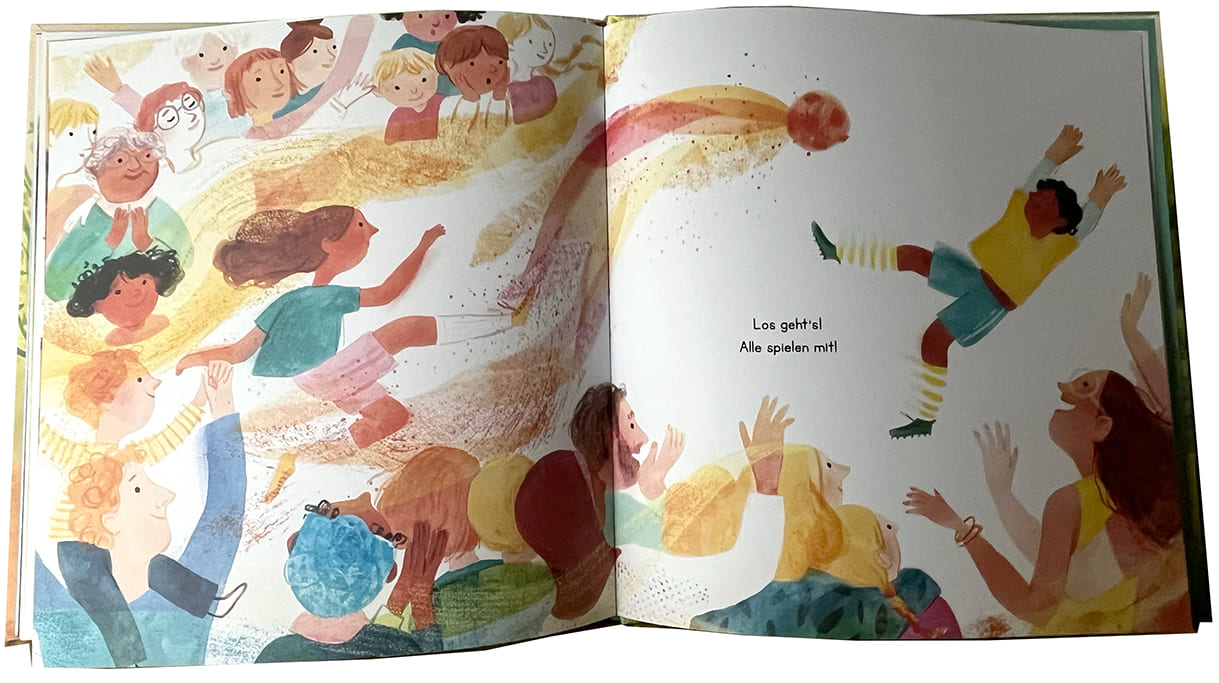

Abseits der großen Turniere spielen weltweit – nach Angaben des Weltverbandes Fifa – mehr als 265 Millionen Menschen Fußball, rund 15 Prozent davon in Vereinen (38 Millionen Menschen). Darüber hinaus spielen ja fast überall Kinder schon von klein auf gern mit einem Ball, auch wenn der vielleicht nur aus zusammengebundenen alten Stofffetzen besteht und auch ohne Schuhe gekickt werden muss.

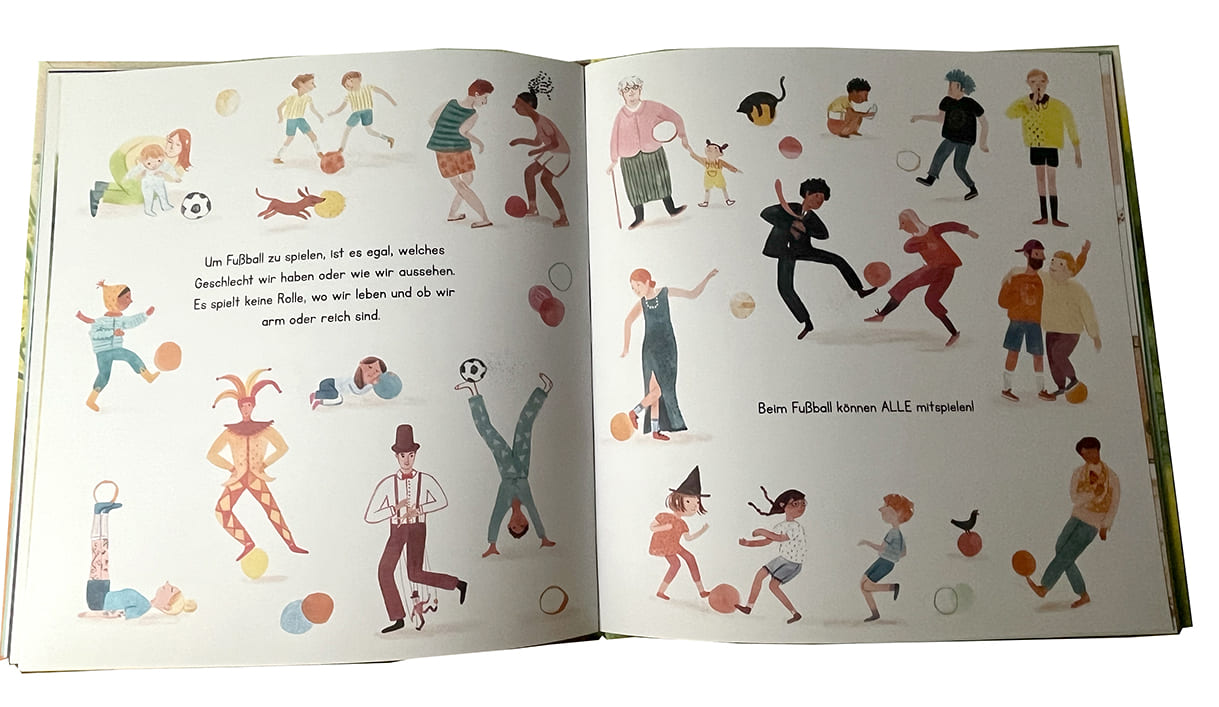

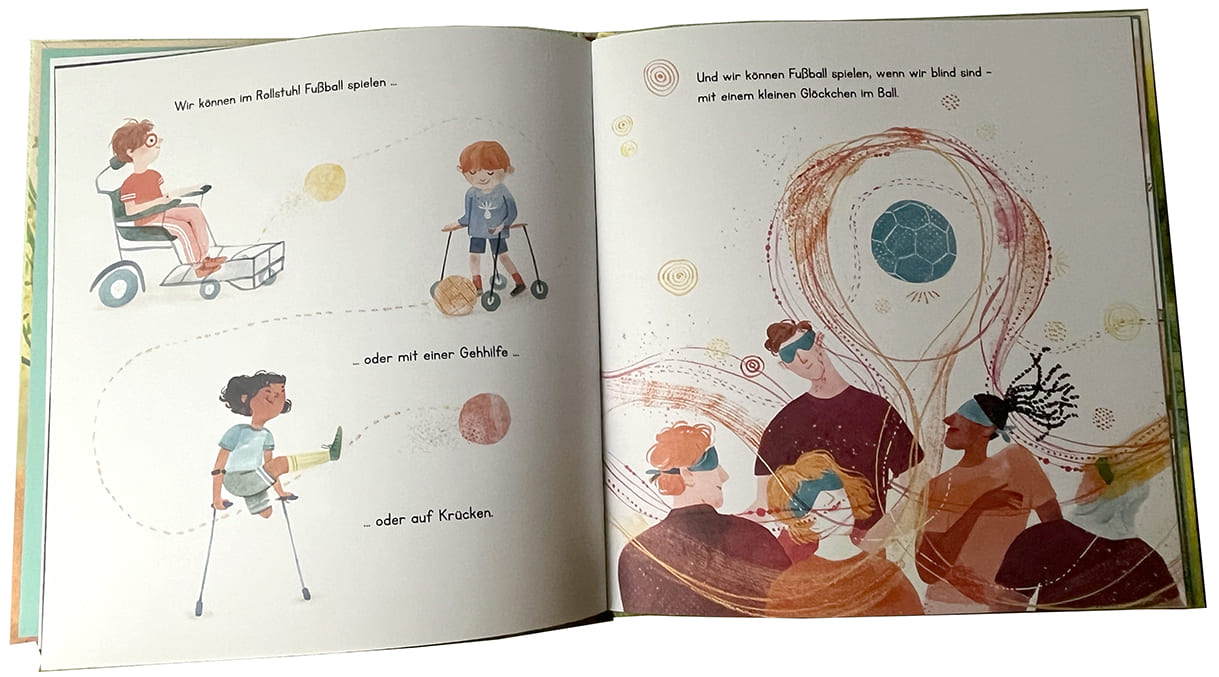

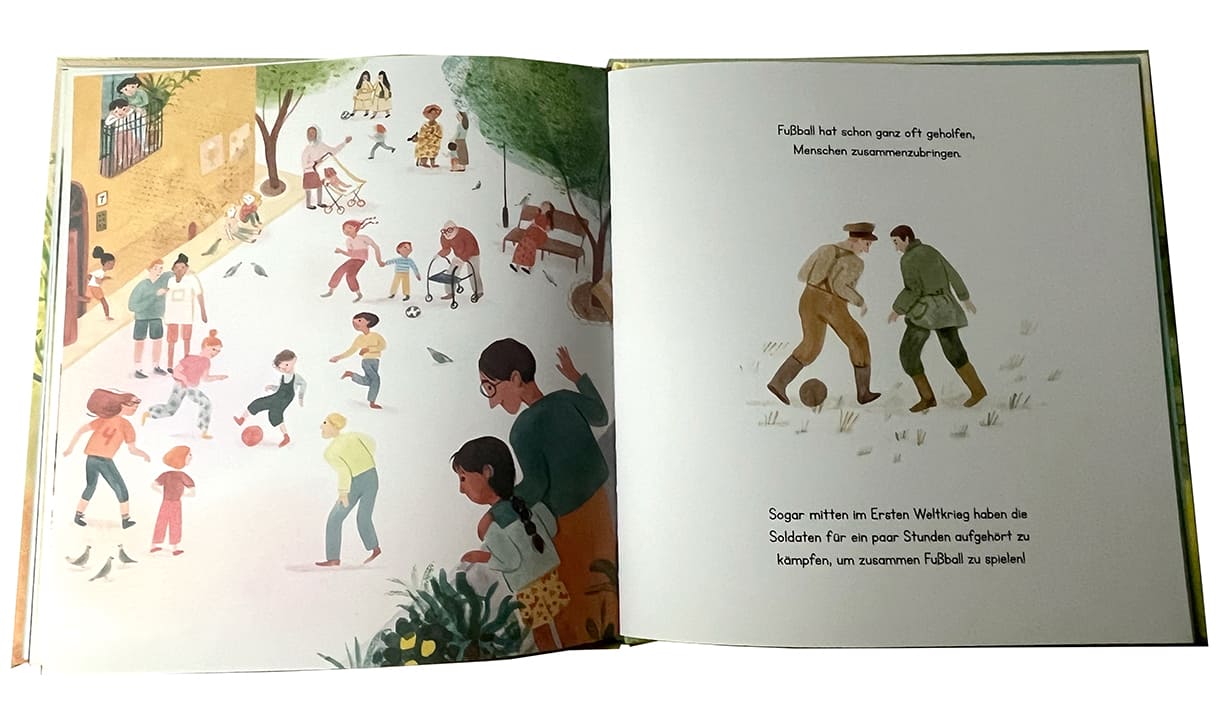

Genau dieser Faszination für dieses wahrscheinlich am weitesten verbreitete Team-Spiels widmet sich das Bilderbuch „Fußball – Alle spielen mit“ von Ben Lerwill (Übersetzung aus dem Englischen: Jens Dreisbach) und Marina Ruiz. Ihre Zeichnungen zeigen deutlich die Botschaft: Alle heißt auch wirklich alle – nicht nur in Sachen Hautfarben oder Geschlecht, sondern auch ob mit Krücken, im Rollstuhl und sogar blind (mit Glöckchen im Ball).

Zweite Botschaft des Bilderbuchs: Es geht um den Spaß beim Spiel und das Zusammenspiel – oder sollte vielmehr darum gehen.

Dass Fußball sogar in schwierigsten Situationen verbinden kann, zeigt das Buch unter anderem mit dem historischen Beispiel, dass während des Weihnachtsfriedens 1914 im 1. Weltkrieg Soldaten der feindlichen Armeen von Briten und Deutschen ein Match austrugen.

Allerdings wirkt dieses Verbindende ebenso wie die These, dass es nicht ums Gewinnen oder Verlieren geht doch ein wenig krampfhaft, wird doch Gegenteiliges ausgespart. Abgesehen vom sehr wohl sehr oft wettbewerbsmäßigen Gesichtspunkt oder der Geschäftemacherei gibt es zum friedlichen Fußballspiel der Soldaten, die anderntags wieder aufeinander schossen und das nicht mit dem Ball, ein Gegenbeispiel: Im Juli 1969 kam es nach gewaltsamen Ausschreitungen mit Todesfolgen beim Qualifikationsspiel zwischen Honduras und El Salvador für die Männer-Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko sogar zu einem mehrtägigen Krieg (14. bis 18. Juli 1969).

Auf einer Doppelseite wird auch dargestellt, dass es Ballspiele schon im alten Ägypten, China, im antiken Griechenland und Rom gegeben hat. Hinweise auf Mittel- und Südamerika hätten vielleicht doch noch Platz gehabt.

Noch eine kleine Anmerkung: Während durchgängig auf Diversität und Inklusion Wert gelegt wird, heißt es immer nur „Fußball-Mannschaft“, hätte sich doch das Wort Team statt MANNschaft gut gemacht 😉

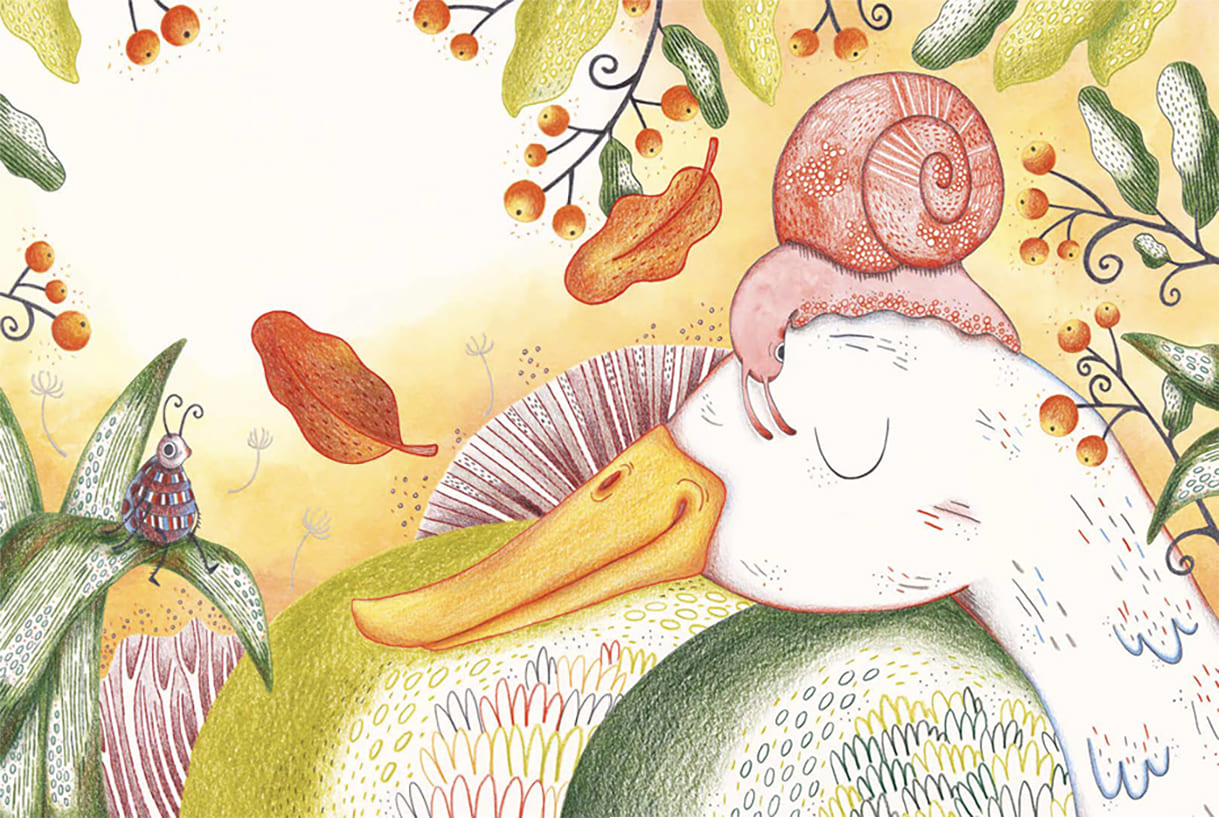

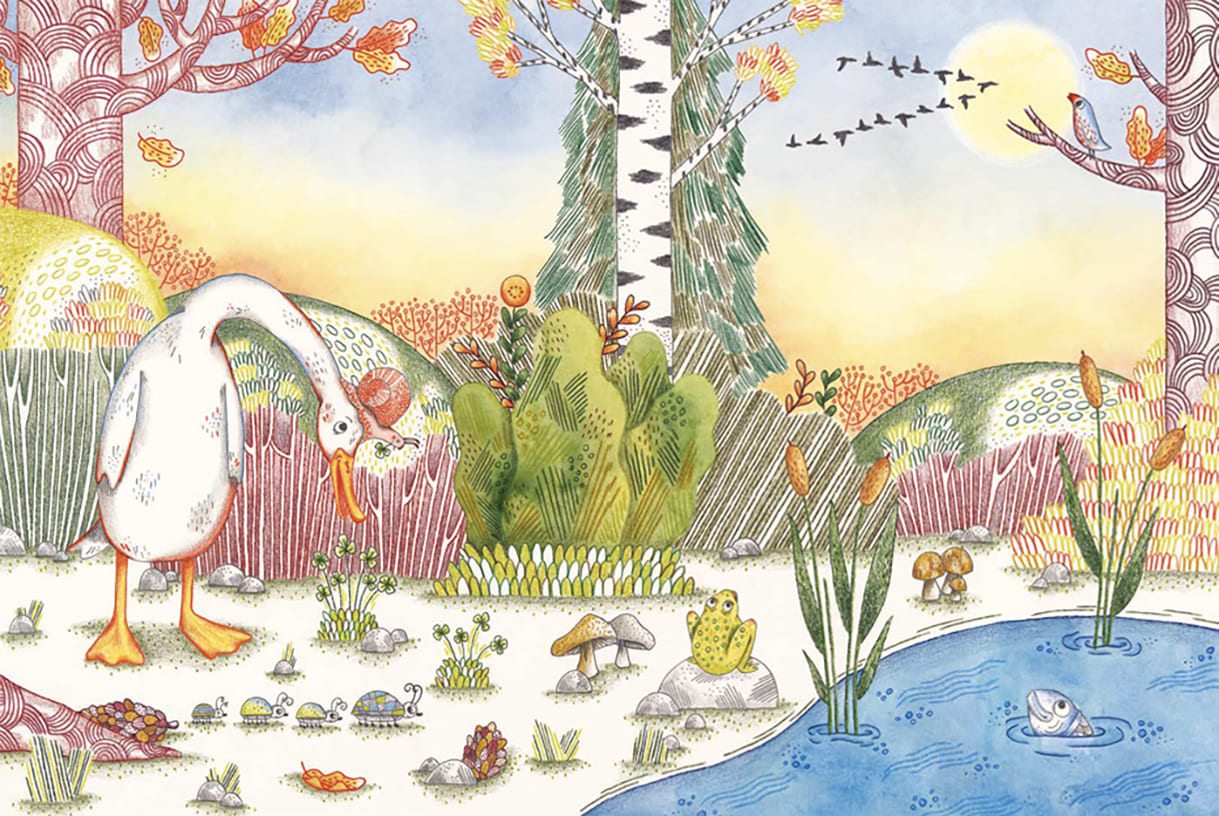

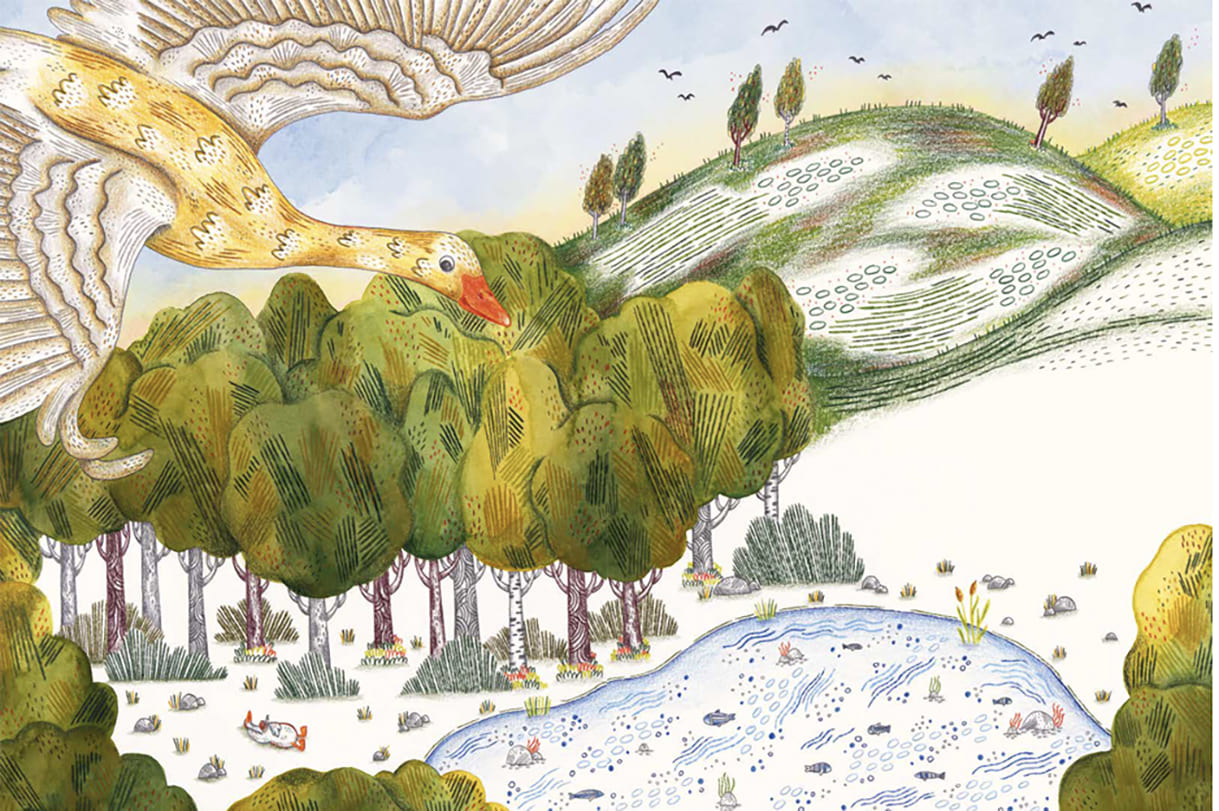

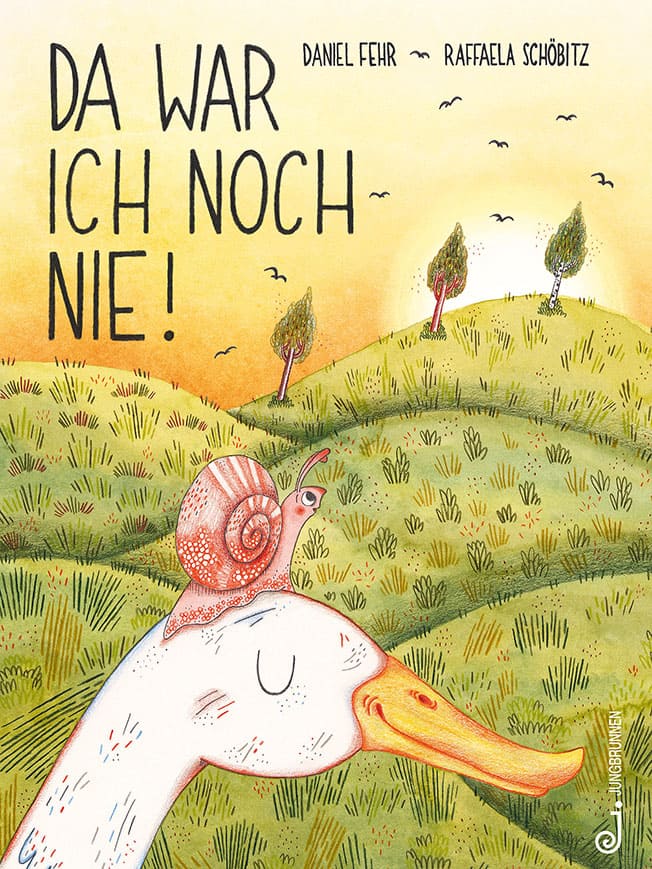

Fast als wäre sie ihr am Kopf angewachsen „wandert“ die Schnecke auf den ersten Seiten durch das Bilderbuch „Da war ich noch nie!“ Und damit legt auch schon der Titel nahe, dass es nicht so bleiben wird. Die (fast) flugunfähige Lauf-Ente kann sich nicht in die Lüfte erheben. Vor allem wenn im Herbst die Zugvögel in den Süden fliegen packt die Schnecke auf Entes Kopf die Sehnsucht…

Würde aber auch schon eine flugfähige Gans reichen oder vielleicht sogar nur ein Pferd – bessere Aussicht, weiter kommen – wohin wo sie noch nie war!

Irgendwann kriecht die Schnecke – immer natürlich samt ihrem Haus – sanft und fast unbemerkt von der Ente über die Wiese auf einen Baum und dort hinauf. Wowh! Diese Aussicht. „Das muss ich Ente zeigen“, lässt Autor Daniel Fehr die Schnecke denken, denn „ihr würde das auch gefallen!“

Und so kriecht Schnecke den ganzen Weg zurück. Dass dies natürlich bei ihrem Tempo dauauauauert macht Illustratorin Raffaela Schöbitz mit einer Zwischen-Doppelseite in Blautönen für die nächtliche Wanderung unaufdringlich sichtbar…

Aber Ente hat noch ein weiteres Ziel im Auge – eines wo beide noch nie waren 😉

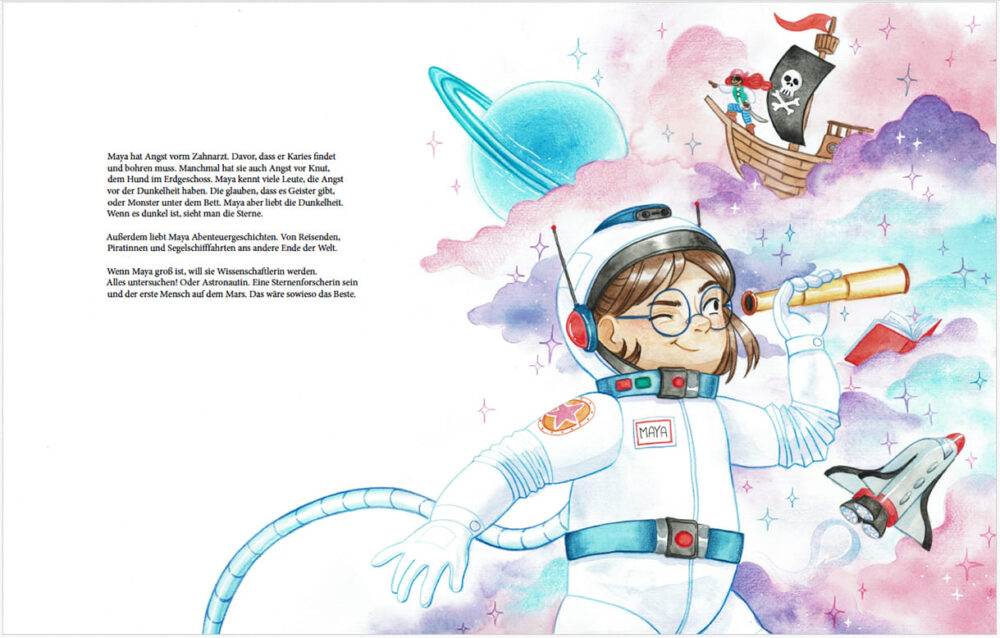

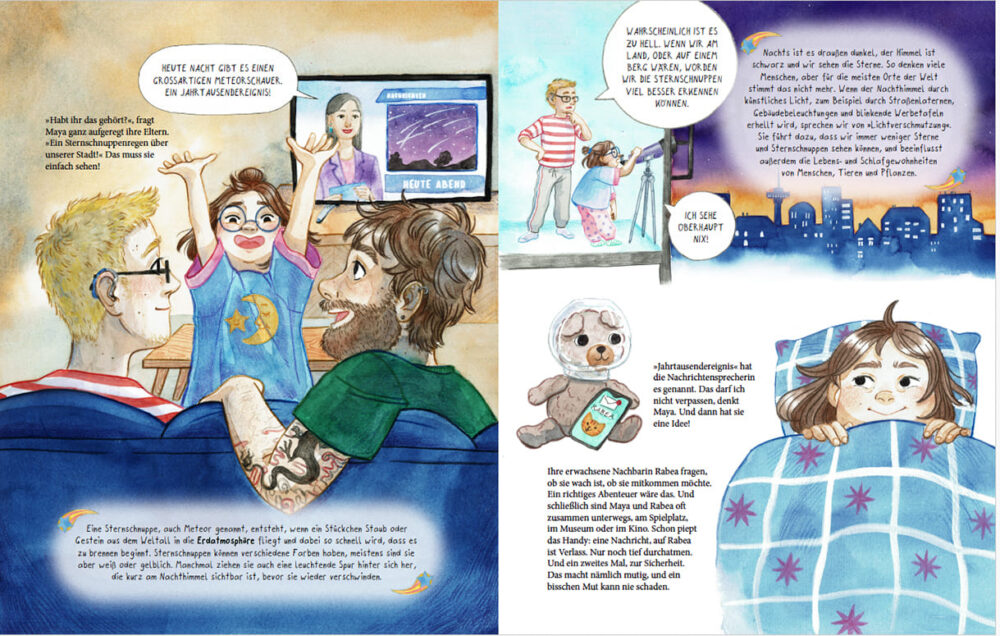

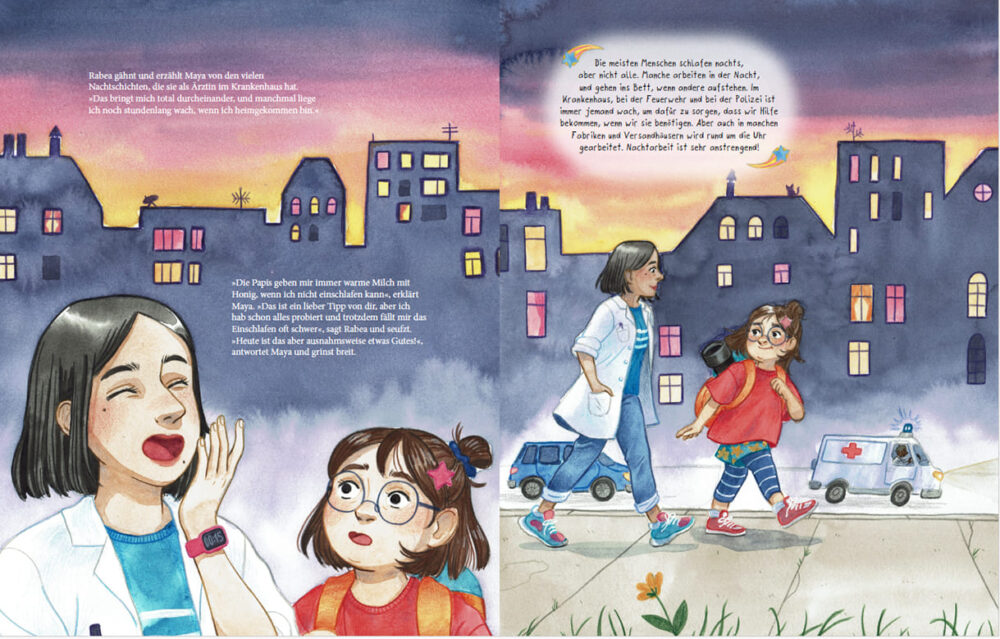

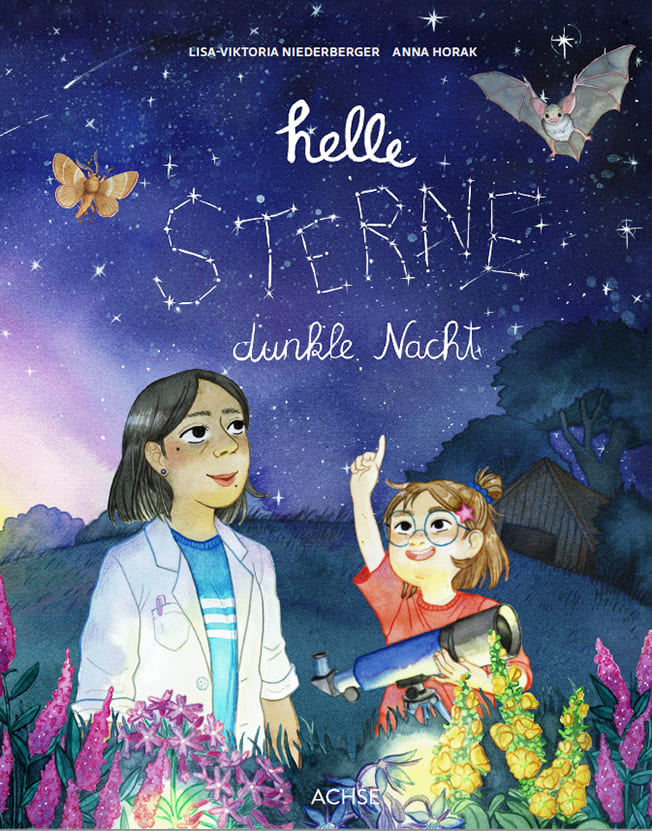

Adjustiert wie eine Raumfahrerin, nur das Visier des Helms geöffnet und ein Fernrohr ans Auge gehalten – so steht Titelheldin Maya im Bilderbuch von „Helle Sterne, dunkle Nacht“ auf der ersten Doppelseite im Zentrum des Geschehens. Während unter ihrem Arm eine Rakete vorbeihuscht, schaukelt oben auf den Wolken ein Pirat:innen-Schiff.

Für Maya hat sich die Autorin Lisa-Viktoria Niederberger zwar alle möglichen Ängste ausgedacht, aber eine sicher nicht: die vor dunkler Nacht. Nein, das Mädchen liebt das Dunkel, denn da kann sie gut Sterne beobachten – das will sie auch zu ihrem späteren Job machen. Sternforscherin, oder Astronautin und der erste Mensch auf dem Mars – das wäre ihr Traum.

Aber erst einmal geht’s ums Beobachten von Sternen. Und da rückt die Autorin ein Problem ins Zentrum des Geschehens: Die „Lichtverschmutzung“. Zu viele künstliche Lichter erschweren das Sternderlschauen. Deswegen wandert Maya mit ihrer Nachbarin Rabea, einer Ärztin, eines Nachts an den Rand der Stadt, wo weniger beleuchtet wird. Dort können sie viel mehr Sterne beobachten.

Die „Lichtverschmutzung“ ist aber nur so nebenbei ein Hindernis für Mayas Hobby, viel mehr stört sie den Lebensbereich so mancher Tiere – ob das nun Fledermäuse oder Nachtfalter sind. Das bettet die Autorin in die Geschichte ein – und wo nötig, schiebt sie eigens gekennzeichnete Erklär-Texte ein. Unter anderem erfährst du, dass Sternschnuppen nichts anderes sind, als Stein- und Staubteilchen, die mit so großer Geschwindigkeit auf die Erde zurasen, dass sie beim Eintritt in die Erdatmosphäre zu glühen beginnen.

Den schon genannten Fledermäusen und ihrer Orientierung über den von Hindernissen zurückgeworfenen Schall, sozusagen das Echo, widmet sie gar eine Doppelseite. Letzteren, aber auch allen anderen Wesen – ob einem alten Baum oder Nachtfaltern zaubert Illustratorin Anna Horak Lächeln oder andere Gefühlsausdrücke in die Gesichter.

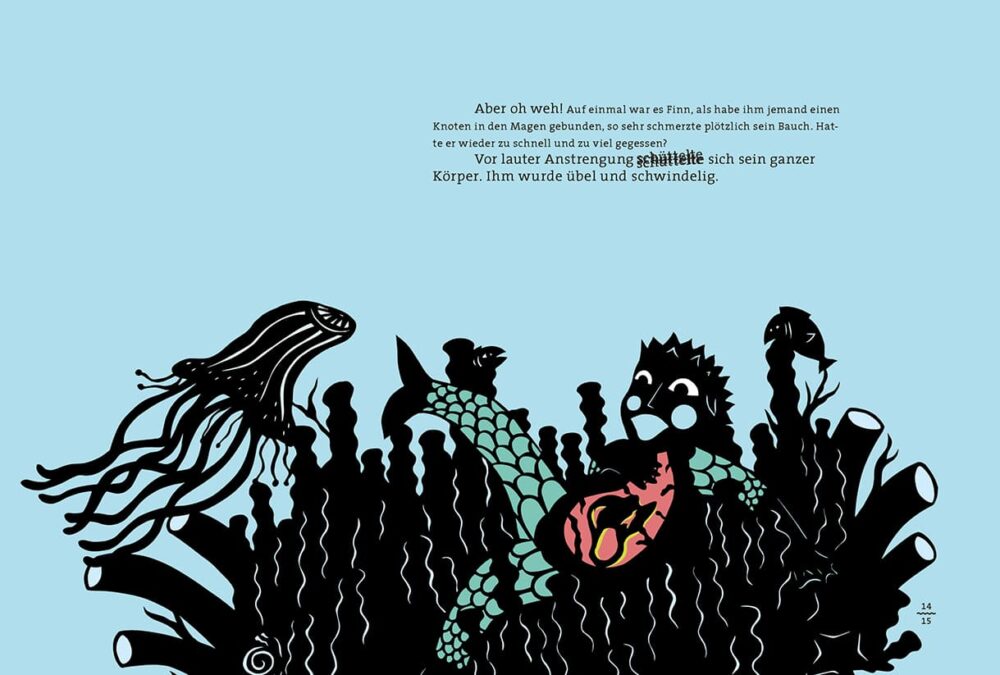

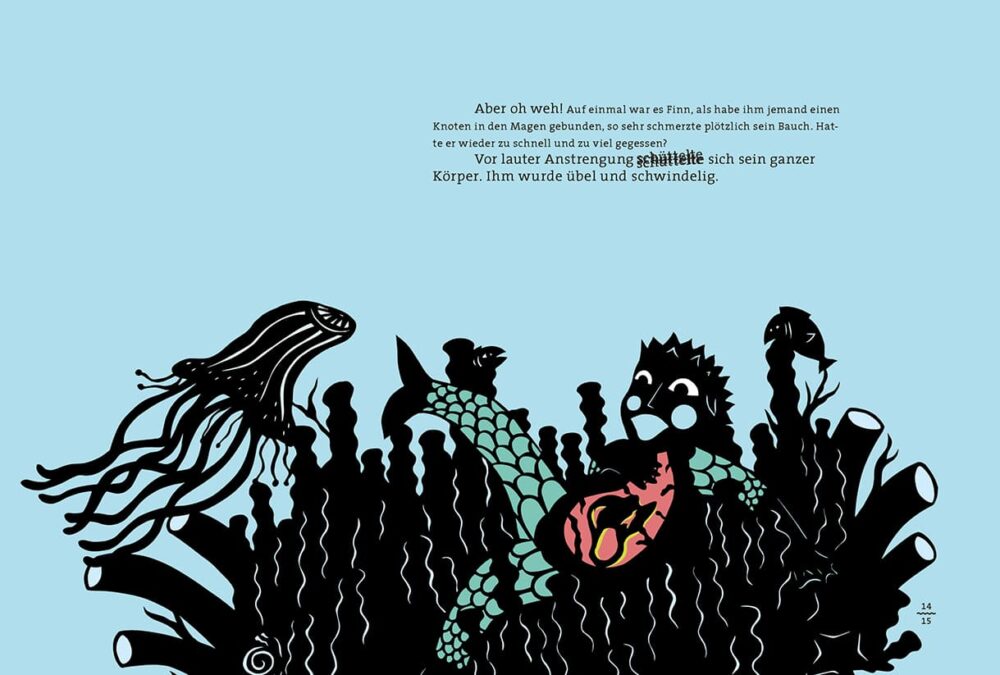

Finn hat zwei Beine und unten dran Flossen, dort wo Menschen Füße haben. Deswegen wollen manche Unterwasser-Kinder nicht mit ihm spielen, andere würden wollen, aber Eltern verbieten es ihnen. Denn Zweibeiner sind gefährlich, böse und mit denen sicher nicht…

Dieser Finn ist das Kind der ganz besonders mutigen Meerjungfrau Ora und einem Menschen-Mann. Diesen hatte Ora einst gerettet. Und das, obwohl Regel Nummer 2 das Verbot ist, sich Zweibeinern zu nähern.

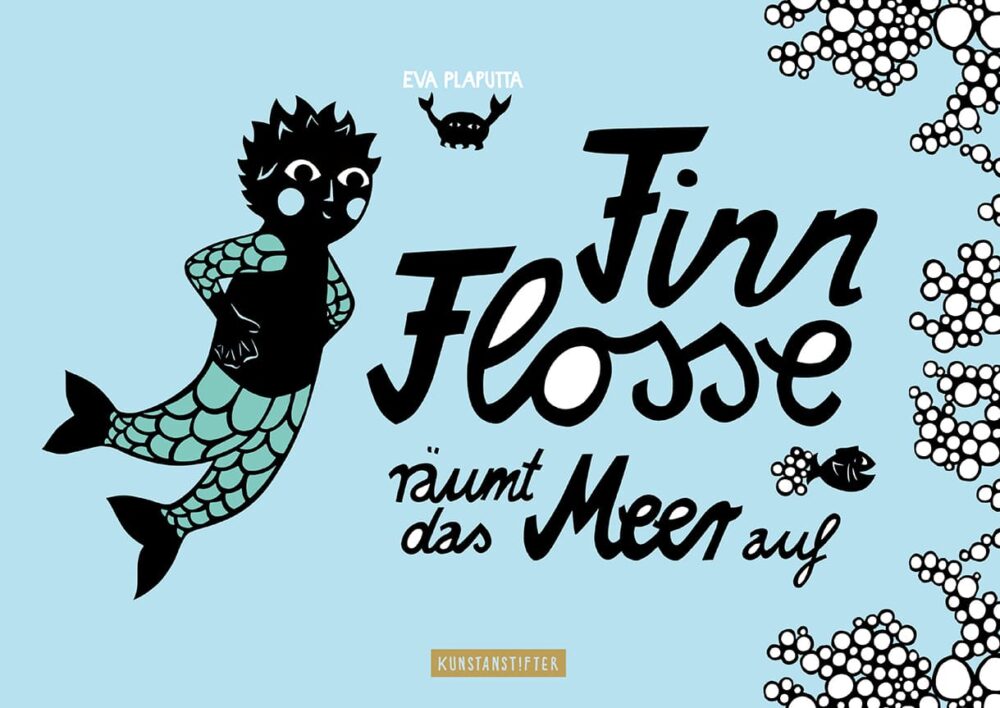

Dieser Finn Flosse ist die Hauptfigur des Bilderbuchs von Eva Plaputta, das schon vor ein paar Jahren erschienen ist. Nun aber wird unter dem selben Titel „Finn Flosse räumt das Meer auf“ im Wiener Figurentheater Lilarum ein Stück gespielt, das auf dem Buch aufbaut – Stückbesprechung am Ende dieses Beitrages verlinkt.

Eines Tages wird Finn beim Verspeisen seiner geliebten Schlammgurken – denn Fische und andere Meerestiere isst er nicht, wer mag schon Freund:innen verschlingen – ziemlich schlecht. Was er da noch nicht weiß: Er hat offenbar auch Plastikzeugs mitverschluckt. Die Qualle holt das mit einem ihrer Fangarme aus seinem Magen heraus. Und bald checkt Finn, so manche Fische leiden auch an Bauchweh, ein Hering ist in einem Netz gefangen und überall kugelt (Plastik-)Müll herum. Die Zweibeiner sind daran schuld.

Finn versammelt – tatkräftig und lautstark unterstützt von Wal Theo – möglichst viele Meeresbwohner:innen um sich. Sie knüpfen ein Riesennetz aus Algen, sammeln den Mist ein und verfrachten ihn an einen der Strände der Menschen.

Plaputta hat sich aber nicht nur die Geschichte ausgedacht und geschrieben, sie hat aus schwarzem Papier alle Fische, den Wal, Krebse, Schildkröte, Netze, Korallen auch den Müll, ja sogar Blubberblasen ausgeschnitten. Gerade bei kleinwunzigen Details muss das unheimlich genaue und viel Arbeit gewesen sein.

Diese Scherenschnitte wurden dann vor unterschiedlich gefärbten Hintergründen platziert – Buchgestaltung Claudia Eder – und ergeben so teils magische Unterwasserwelten. Die Gestalterin dieses wunderbaren Bilderbuchs, das Studierende der Wiener Uni für Angewandte Kunst so fasziniert hat, dass sie daraus – mit dem Lilarum – ein Figurentheaterstück machen wollten, hat obendrein auf vielen der Seiten teilweise mit Schriften gespielt. So ist das Wort „riesengroß“ eben viel breiter als der Text davor und danach und so hoch wie gut vier bis fünf Zeilen. Wenn irgendwo „bunt“ steht, hat jeder Buchstabe eine andere Farbe. Der Strudel aus Plastikmüll, den Finn den anderen zeigen will, endet in einem spiralförmig geschriebenem Satz – um nur ein paar Beispiele der verspielten Schriften zu nennen.

Wenn alle gemeinsam den (Plastik-)Müll den Menschen zurückbringen, dürfen sie sogar Regel Nummer 1 brechen, das Verbot an die Meeresoberfläche zu schwimmen. Was für Wale ja offensichtlich auch schon vorher so gewesen sein muss.

Ja, und nun dürfen auch alle Meereskinder mit Finn spielen, ist er doch zum heldenhaften Retter – und Titelhelden des Bilderbuchs – geworden.

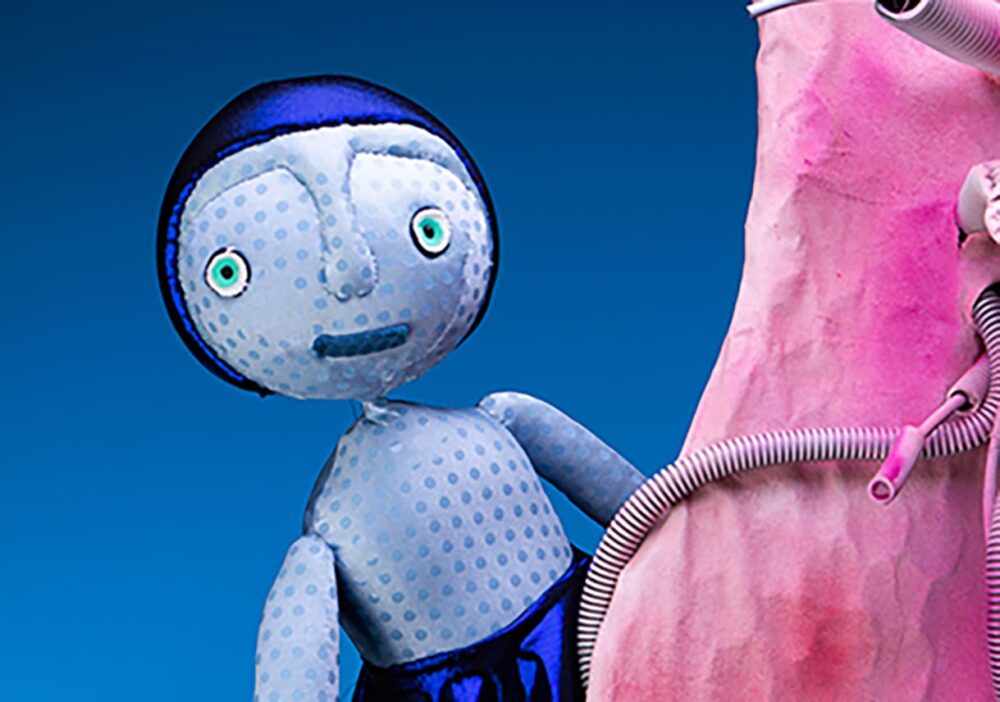

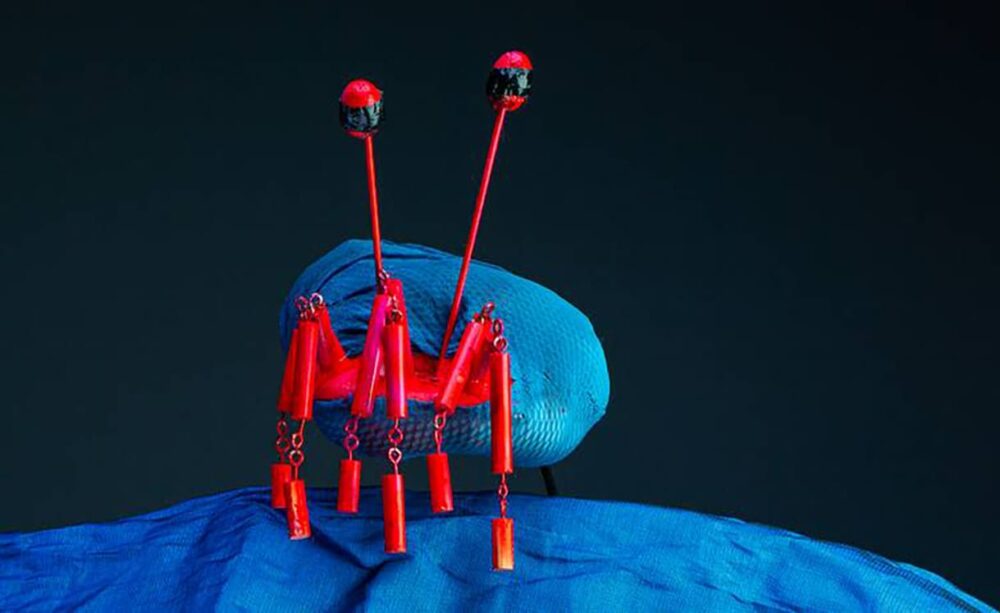

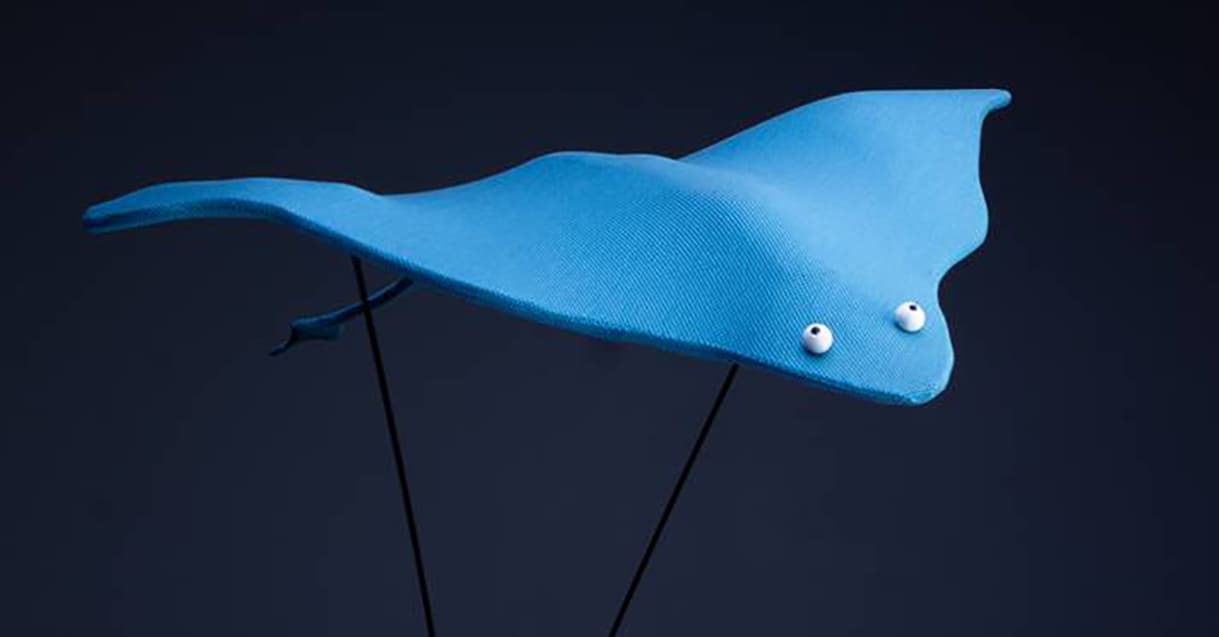

Wasser schillert zu Beginn spiegelnd im Bühnenhintergrund. Die Projektion lässt zugleich Bilder von Öl auf Wasser im Kopf entstehen. Dieser Visual-Effekt ist vielleicht nicht zufällig. Dreht sich doch das aktuelle Stück im Figurentheater Lilarum (Wien) – in Zusammenarbeit mit Studierenden der Uni für Angewandte Kunst – um Verschmutzung der Meere sowie den Kampf dagegen. „Finn Flosse räumt das Meer auf“ baut auf dem gleichnamigen Bilderbuch von Eva Plaputta auf – Buchbesprechung unten am Ende des Beitrages verlinkt.

Zunächst kürzest die Story: Finn Flosse ist das Kind der tollkühnen Meerjungfrau Ora und eines Menschen, den sie gerettet hatte. Er, also Finn, der anstatt zwei Beinen zwei Flossen hat, kommt drauf, weshalb ihm beim Verzehr von Schlammgurken schlecht geworden ist und auch viele Fische Bauchweh haben. Es ist das Plastik, das sie mit der Nahrung verschlucken. Das Meer ist ziemlich voll von Abfällen der Zweibeiner. Sie knüpfen ein dichtes Netz aus Algen und bringen den Mist zurück an den Strand der Menschen.

Nun schwebt also dieser Finn zwischen Korallen und Felsen in der Unterwasserwelt, lässt sich beispielsweise auf einer überdimensionalen Seegurke nieder, um die über ihm schwebenden Schlammgurken fast wie märchenhafte gebratene Tauben in den Mund fliegen. Darunter eben offenbar auch ein Stück Plastik. Von diesem befreit ihn eine zauberhafte Qualle mit einer Art knappen, comic-haften Kunstsprache.

Fantasievoll Finns Traum-Szene in der sich von einem großen Plastik-Monster verschluckt sieht. Vorne liegt die Figur am Bühnenrand, im Hintergrund schwebt sie durch den Schlund des Monsters – als Schattenbild, drum herum animierte Mikroplastikteile.

Monströs, aber von seinem Blick her schon freundschaftlich lugt der Kopf von Wal Theo, dem größten Helfer Finns, vom Bühnenrand ins Gesehehen. Witziger Effekt, wenn der Wal zu schwimmen beginnt, bewegen sich Scheibenwischer über seine Augen – was allerdings wiederum an einen Autobus erinnert.

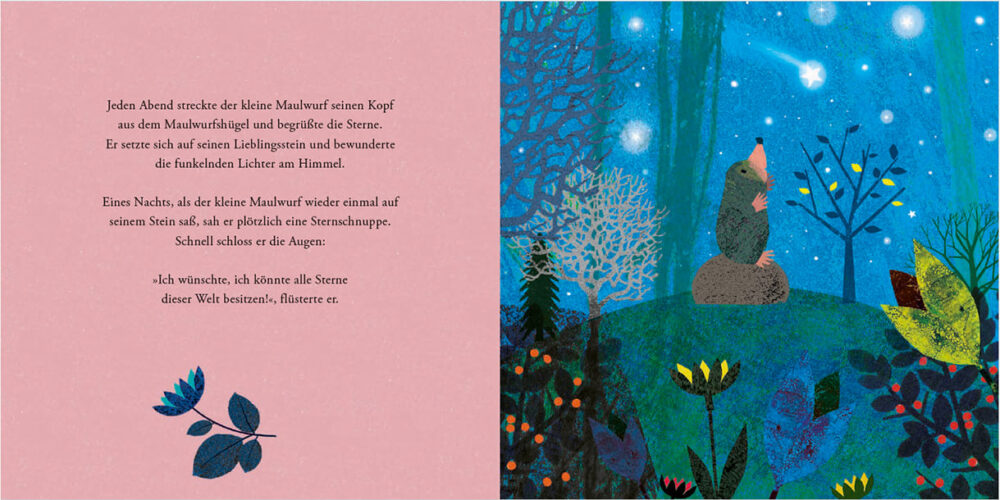

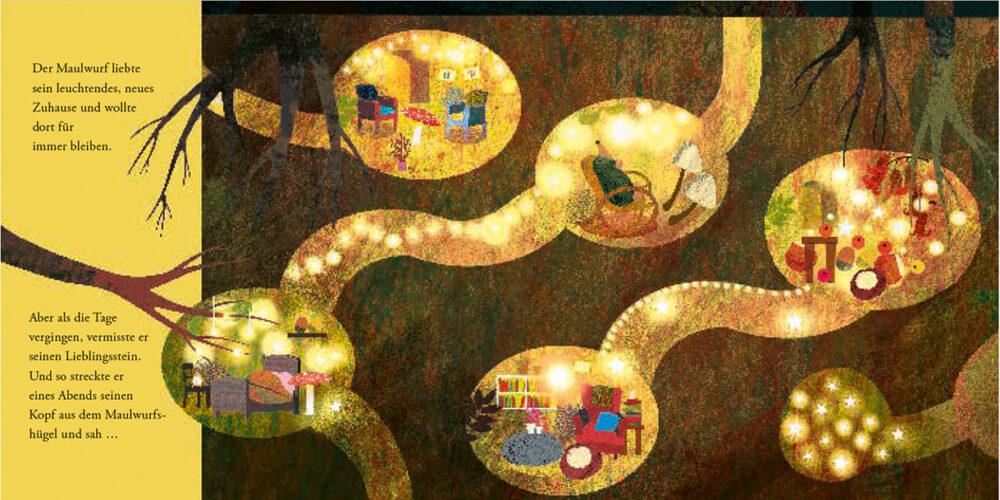

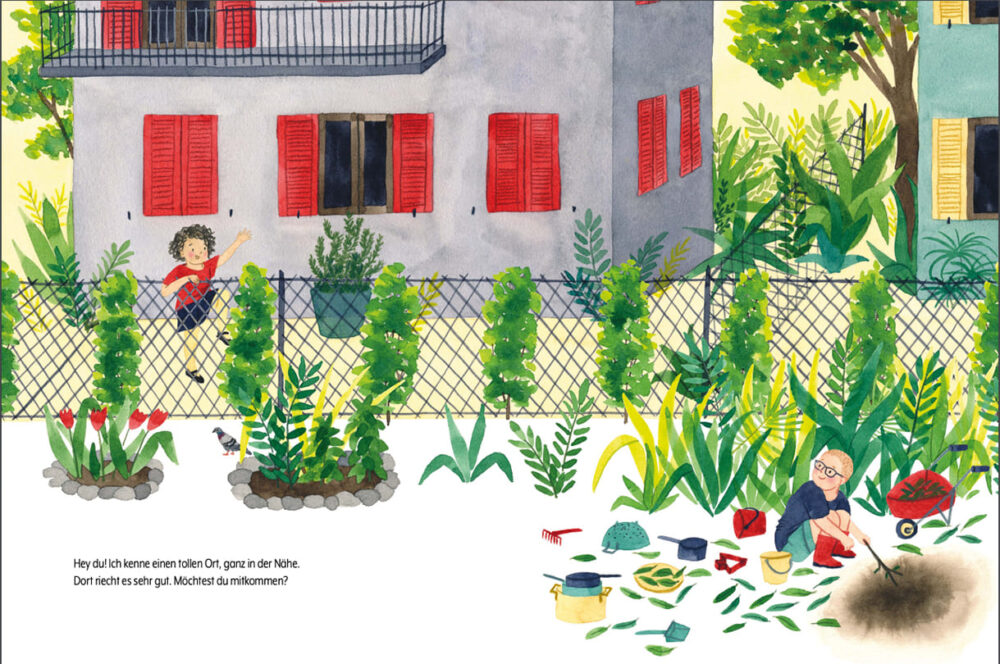

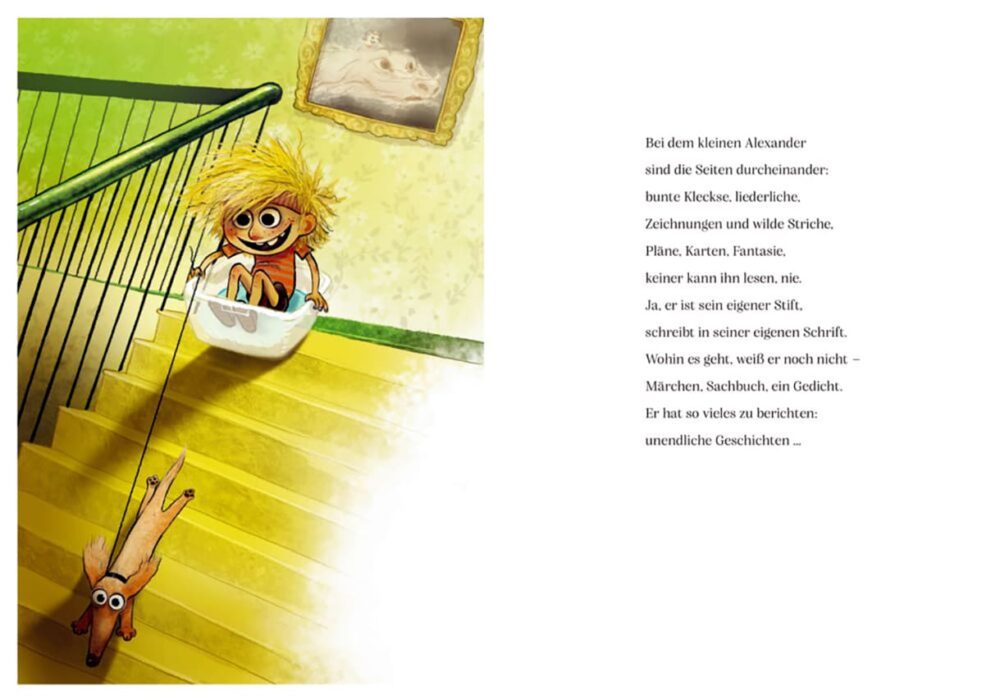

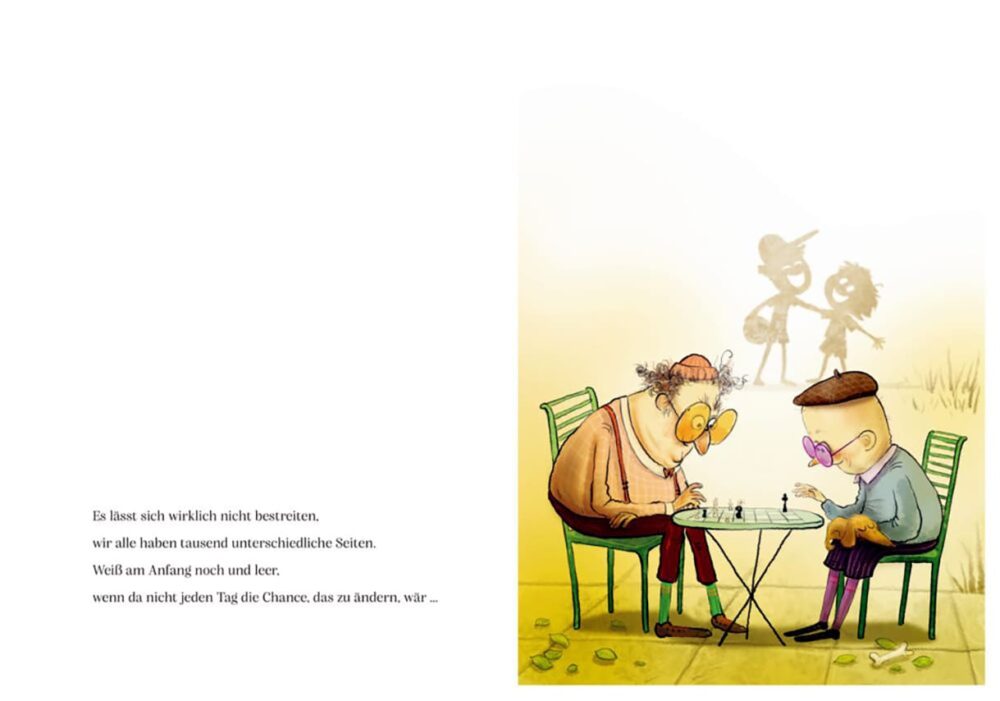

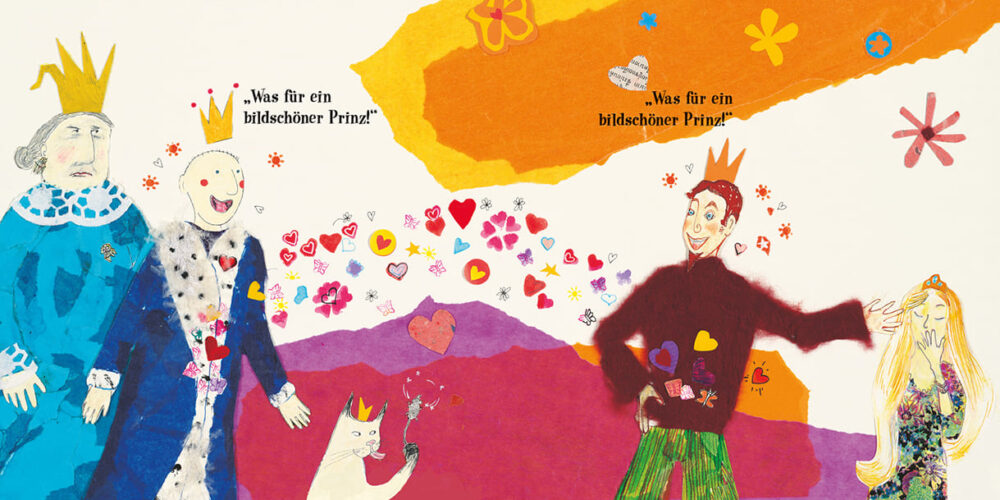

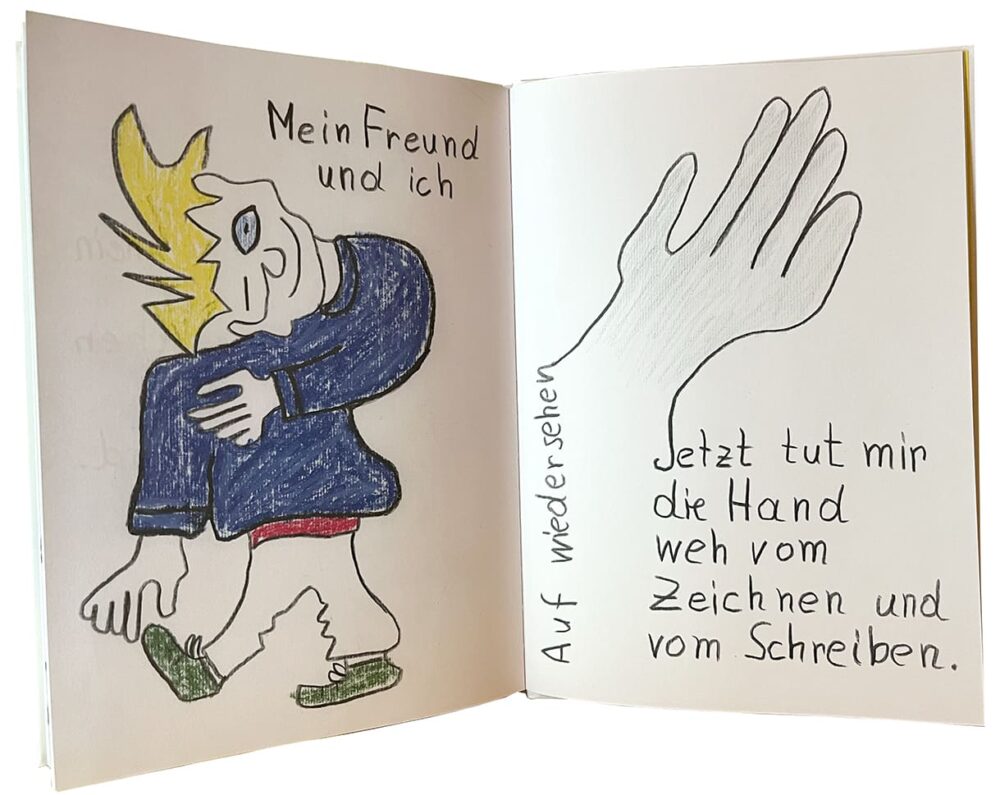

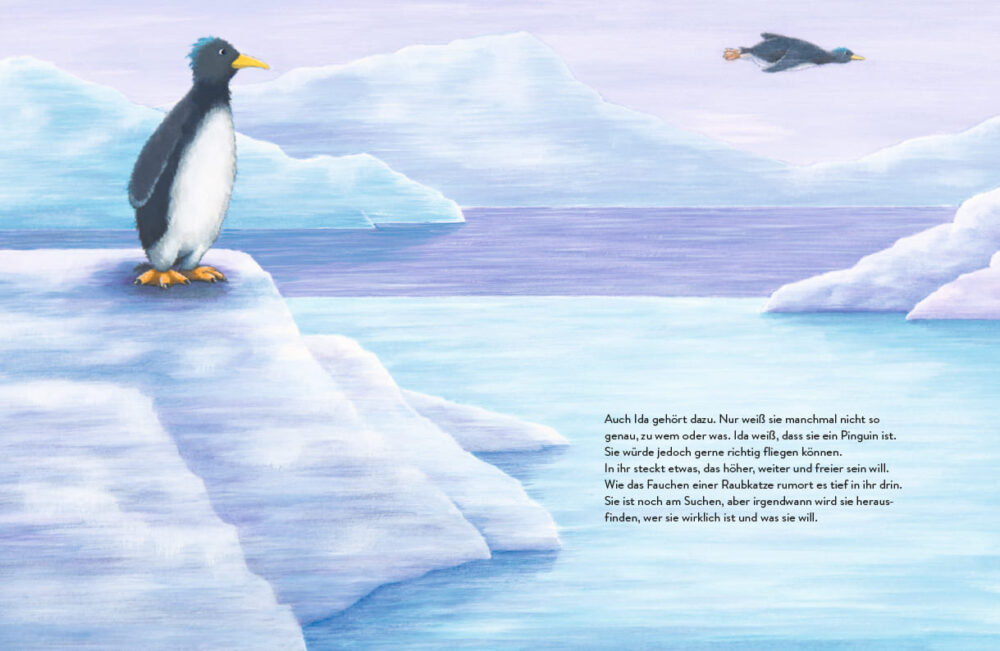

Wenn Finn mit dem Wal durchs Meer schwimmt und sich weiter nach hinten in der Bühne begibt, sind beide kleiner, der Wal ganz sichtbar. Weshalb er dann allerdings eher wie ein zusammengekauerter wuchtiger Mensch aussieht – mit angewinkelten Beinen anstelle der Schwanzflosse? Aber das ist auch schon der einzige Kritikpunkt.